МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»

Естественно-географический факультет

Кафедра географии

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ

Вариант 4

Антропогенные изменения территории

своего административного района

Задание 1

План характеристики Завитинского района Амурской области:

1. Географическое положение и природные ресурсы (виды, запасы) района.

2. Типы антропогенной трансформации по генезису и глубине преобразований.

3. Пространственная локализация тех или иных типов антропогенной трансформации.

4. Меры по нормализации состояния ландшафтов.

1. Географическое положение и природные ресурсы (виды, запасы) района.

Амурская область располагается на юго-востоке азиатской части Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного Федерального округа. Город Благовещенск является административным центром. В состав Амурской области входит двадцать муниципальных районов.

Завитинский район находится на юго-востоке Зейско-Бурейской равнины, в бассейне реки Завитая. Граничит на севере с Ромненским, на востоке и юге с Бурейским районом и территорией г. Райчихинска, на юго-западе с Михайловским, на западе с Октябрьским районами.

Населенный пункт Завитинск (год основания – 1912) является административным центром района. Завитинск расположен в 164 километрах от административного центра области – города Благовещенска.

Площадь района составляет 3286 км2 (14-е место в области).

Население района составляет 14365 человек (2018 год) плотность – 5,8 человек на 1 км2. С 2006 года в состав района входят 10 поселений, из них 1 — городское и 9 — сельских.

На территории Завитинского района имеется более 60-ти проявлений и месторождений полезных ископаемых. Главным образом это строительные материалы и уголь. Вероятность обнаружения на территории района других промышленных типов полезных ископаемых (металлических и неметаллических) практически, при современных методах и технологиях горно-геологического производства России, маловероятно. В шлиховых пробах из аллювия, слагающего долины водотоков, повсеместно присутствуют минералы, содержащие титан и циркон. Менее распространены олово и ванадий, золото и ртуть, ниобий, вольфрам.

Ванадий. В шлиховых пробах и ряда водотоков, левых притоков верхнего течения р. Большой Горбыль, выявлены минералы, содержащие ванадий. Количество минералов не превышает 10-20 зерен. Практического значения эти находки не имеют.

Олово. Минералы олова установлены в шлихах из аллювия р. Завитая. Количество его не значительное.

Ниобий. Очень редко встречается в шлихах из аллювия левых притоков р. Большой Горбыль.

Глины. Глины являются главным материалом для изготовления кирпича. Завитинский район обладает большими ресурсами этого материала, что в условиях дефицита строительных материалов в области может положительно сказаться на его экономике. Детально разведанные такие месторождения, как: Завитинское Второе, глины которого пригодны не только для изготовления кирпича марок 100 и 150, но и керамзитового гравия, а также теплоизоляционного керамзитного бетона марок 50 и 75; Задорожное; Святогорское; Райчихинское I. Каолиновые глины Святогоровского месторождения пригодны для изготовления простого фаянса, изоляторов и в качестве добавок в производство огнеупоров. Основная масса глин пригодна для бумажной и резиновой промышленности. Глины Райчихинского I месторождения характеризуются высокой температурой спекания, низкой степенью пластичности и связующей способностью.

Все остальные месторождения и проявления глин имеют сходные с приведёнными выше характеристиками.

В условиях резко возросшей экономической самостоятельности региона России Завитинский район мог бы стать одним из ведущим районов области по производству кирпича, столь необходимого для экономики области. Значительная часть этих месторождений при сравнительно небольших затратах (привлечение частных инвесторов) позволяет их использовать для этих целей. На их базе возможна организация эффективных малых предприятий по его изготовлению.

Пески. В Завитинском районе, значительная часть покрыта рыхлыми отложениями, имеются благоприятные признаки для обнаружения песчаных месторождений. Этот материал является основным, как для строительства, так и для других целей и, в частности для стекольной промышленности. Наиболее интересными являются: Завитинское месторождение, пески которого пригодны для изготовления песчано–известковых блоков марки 25; Антоновское месторождение – пески для изготовления неответственных видов стекла. Пески остальных месторождений пригодны для отсыпки дорог, изготовления строительных растворов. Основная масса месторождений и проявлений изучены слабо, а запасы по ним определены с недостаточно высокой точностью. Но даже такая незначительная изученность позволяет с уверенностью говорить о значительных запасах этого вида минералального сырья.

Ряд месторождений песков и глин являются комплексными песчано-глинистыми и песчано-гравийными. Степень их изученности низкая и если первые распространены довольно часто, то вторые довольно редки и в недостаточном количестве обогащены гравием. В настоящее время на территории района не известно песчано-гравийных месторождений, материал которых был бы пригоден для изготовления кондиционных железобетонных изделий. Известные здесь песчано-гравийные проявления страдают одним недостатком – присутствием глинистой составляющей, что делает их непригодными для строительных целей. Разведанные проявления используются, главным образом, для отсыпки дорог, плотин.

Уголь. Проявления угля приурочены к Притуранской угленосной площади, часть которой занимает северо-западную площадь Завитинского района. Угольные пласты концентрируются в отложениях кивдинской и бузулинской свит. Качественная характеристика углей обеих свит примерно одинаковая.

Это бурые угли – коричневые, матовые, плотные, реже вязкие. Главным образом это угли группы Б – I, мало угольные, близкие к углям Кивдо- Райчихинского месторождения. Площадь Завитинского района довольно детально опоискована на этот вид полезных ископаемых. Этими работами выявлены значительные площади распространения углей. Основная масса сконцентрирована в северо-западной части района.

В целом геологические запасы бурого угля оцениваются в18.2 млрд. тонн. Однако горно-геологические условия, в первую очередь большая глубина залегания и высокая водообильность, не позволяют при современных технологиях производить добычу этого угля, как в настоящее время, так и в далёком будущем. Вместе с этим, учитывая острую нехватку горючих материалов, как в пределах Амурского региона, так и за его границами, повышение цен на энергоносители, остаётся надежда на добычу угля на территории района. В мире и в бывшем СССР известны случаи разработок таких месторождений (не только шахтами), но и методом возгорания с дальнейшим переводом в газ и последующей его добычей.

2. Типы антропогенной трансформации по генезису и глубине преобразований

Антропогенные воздействия влияют не только на морфологию, но и на динамику ландшафта. Классификация антропогенных ландшафтов включает разделение их на группы по какому-либо признаку, критерию: или наиболее существенному в самой структуре комплекса (ведущему критерию, фактору), или важному для целей практического изучения.

А.В. Мельником разработана классификация, основанная на выделении групп ландшафтов, которые имеют различное происхождение, связанные с различными видами деятельности человека. По результатам антропогенного воздействия на ландшафты все антропогенные ландшафты он подразделил:

1. культурные (конструктивные) – прямые антропогенные ландшафты, возникшие в результате целенаправленной деятельности человека (рекреационные, сельские);

2. акультурные (деструктивные, нарушенные) – не созданы человеком, а вызваны его деятельностью (овражно-балочные, гаревые, эродированные и др.)

При изучении ландшафтов данной территории стоит отметить постоянно увеличивающиеся масштабы влияния хозяйственной деятельности. Если в момент заселения территории наиболее востребованным был животный мир, то по мере развития промыслов изменению подвергался почвенно-растительный покров.

Основными результатами антропогенных воздействий на природу можно считать постепенное расширение сферы влияния человеческой деятельности, а также накопление в геосистемах антропогенных черт, сопровождающихся переходом геосистем в категорию техногеосистем. На территории рассматриваемого района можно выделить площадное и линейное изменение ландшафтов.

Площадная антропогенная трансформация развивается, когда антроподинамическая геосистема охватывает не менее минимальной площади региональной геосистемы – физико-географический район (южная часть территории области практически полностью изменена человеком). Линейная система распространения антроподинамических геосистем – это шоссейные и железные дороги. Однако они имеют тенденцию постоянно превращаться в очаговые или даже площадные. В начале XX века, в период строительства Амурской железной дороги, антроподинамические геосистемы на Амурско-Завитинской равнине имели линейные очертания; впоследствии вокруг линии железной дороги пошли лесозаготовки, отступавшие все дальше, расширяясь и превращаясь в очаговую антроподинамическую геосистему. На сегодняшний день на территории Амурско-Завитинского междуречья, как и в целом по области, отмечается отток населения из небольших деревень и сел в более крупные. В результате происходит постепенное уничтожение одних сел и рост других.

3. Пространственная локализация тех или иных типов антропогенной трансформации.

Территория исследования имеет достаточно расчлененные системы форм рельефа, которые определяют приуроченность и пространственную, качественную и количественную дифференциацию систем природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов. Наличие густой речной сети и расположение территории в трех агроклиматических поясах нашло свое отражение в большом разнообразии типов растительности и почв. В целом для рассматриваемой территории характерны высокая степень антропогенной трансформированности естественной структуры ландшафтов и наличие значительного варьирования видов природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов.

В системе антропогенных ландшафтов территории исследования можно отметь значительное количество селитебных и транспортных систем. Несмотря на небольшое их количество, велика занимаемая ими площадь. Невелико отличие показателей садово-огородных участков.

Среди природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов также наблюдается дифференциация определенных групп по занимаемой площади. Так, среди природных ландшафтов наибольшее число вариаций встречается среди смешанно лесных с остепнением, южно-таежных и болотных. Среди природно-антропогенных ландшафтов наиболее незначительные площади и разобщенные массивы наблюдаются у восстановительных комплексов, неиспользуемых и потенциально рекреационных массивов. В группе же антропогенных ландшафтов по всем видам наблюдается разнообразие.

Основными результатами антропогенных воздействий на природу можно считать постепенное расширение сферы влияния человеческой деятельности, а также накопление в геосистемах антропогенных черт, сопровождающихся переходом геосистем в категорию техногеосистем.

В земельном фонде территории можно выделить сельскохозяйственные угодья, земли под поверхностными водами, болота, земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью. Но в последнее время качественное состояние земельных ресурсов и особенно продуктивных сельхозугодий, значительно ухудшились. На всей территории области отмечается снижение плодородия почв и их деградация из-за эрозии, заболачивания, зарастания кустарником и загрязнения. На исследуемой территории нами было отмечено большое количество земель, не покрытых лесом, наличие гари, редин, вырубки.

Значительный вред окружающей среде нанесло уничтожение инфраструктуры и коммуникаций бывших воинских частей, заводов, цехов и прочих техногенных объектов. При этом усиливаются линейная и плоскостная эрозия.

Выделяются территории, где уровень антропогенных изменений практически равен нулю.

4. Меры по нормализации состояния ландшафтов.

Сохранение и восстановление структуры ландшафтов создает основу для сохранения биоразнообразия, которое является базовым компонентом для экологической безопасности биоценозов и географической оболочки в целом, создавая безопасную и комфортную среду для жизнедеятельности человека.

Структуру антропогенно трансформированных ландшафтов необходимо детально изучать для целей формирования системы рационального природопользования и разработки, осуществления мер по восстановлению ландшафтно- биоценотической структуры территории. При определении мер по восстановлению ландшафтно-биоценотической структуры необходимо учитывать и использовать особенности процессов автовосстановления ландшафтов, так как наиболее эффективным будет антропогенное восстановление по направлениям развития естественных процессов восстановления.

Анализ процессов естественного восстановления природно- антропогенных и антропогенных комплексов Завитинского района Амурской области, подвергшихся разно уровневым антропогенным трансформациям техногенного, агрогенного, пирогенного и комплексного типов показал, что высокий уровень интенсивности и полноценности результатов развития процессов естественного восстановления их ландшафтной и биоценотической структур в условиях лесной зоны равнин Приамурья, как правило, приводят либо к формированию комплексов, имеющих элементы, идентичные таковым исходных внутриландшафтных выделов, либо к полному замещению в пределах их вариационного ряда, определенного сочетанием зонально-азональных факторов, экстремумов свойств и показателей природных компонентов территории. Характер восстановления полноценной ландшафтной структуры тем самым определяется характером и типами антропогенных воздействий, а так же зависит от показателей видового разнообразия исходных внутриландшафтных комплексов.

Задание 2

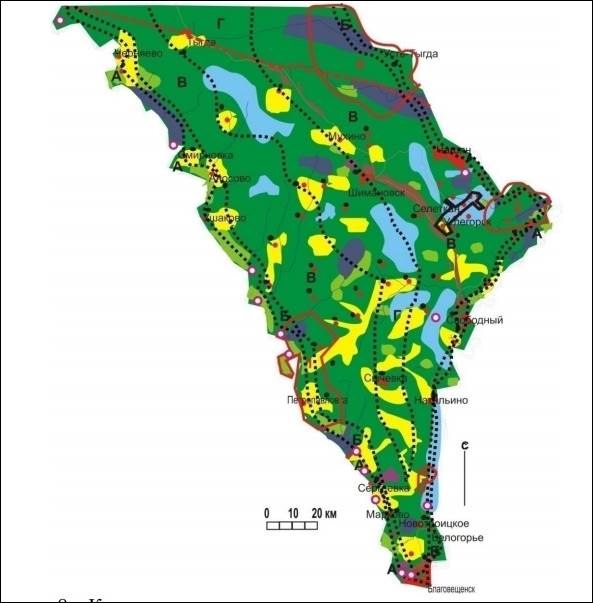

Используя данные непосредственных наблюдений разработать и выполнить карту-схему антропогенных ландшафтов своего района.

Легенда карты природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов территории южной и центральной частей Амурско-Зейского междуречья:

А – ландшафт выровненных, субгоризонтальных поверхностей пойменных террас рек Амур и Зея с луговыми болотными, долинными лесными, смешанно-лесными фитоценозами на пойменно-аллювиальных, торфяно-болотных, буроземных почвах;

Б – ландшафт выровненных, субгоризонтальных, полого-увалистых, грядово-увалистых и холмисто-увалистых поверхностей I надпойменных террас рек Амур и Зея с луговыми, болотными, долинно-лесными, подтаежными, южнотаежными, смешанно-лесными фитоценозами на пойменно-аллювиальных, торфяно-болотных, бурых лесных, буро-таежных, буроземных почвах;

В – ландшафт полого-увалистых и холмисто-увалистых поверхностей II-III надпойменных террас рек Амур и Зея, с луговыми, болотными, долинно-лесными, подтаежными, южнотаежными, смешанно-лесными фитоценозами на пойменно-аллювиальных, торфяно-болотных, бурых лесных, буро-таежных, буроземных почвах;

Г – ландшафт полого-увалистых и холмисто-увалистых поверхностей III-V надпойменных террас рек Амур и Зея, с луговыми, болотными, долинно-лесными, подтаежными, южнотаежными, смешанно-лесными фитоценозами на пойменно-аллювиальных, торфяно-болотных, бурых лесных, буро-таежных, буроземных почвах.

Задание 3

Провести наблюдения за наиболее характерными для вашего места проживания антропогенными трансформациями ландшафтов и составить их характеристику используя следующую форму:

|

Наименование и привязка точки наблюдения |

Тип антропогенной трансформации |

Вид исходного ландшафтного выдела |

Уровень антропогенных преобразований |

Проявление антропогенной трансформации |

Примечание |

|

Железная дорога, 2 км. |

Селитебный |

Пойменная площадка |

Средняя |

Снят слой почвогрунтов |

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажигиров, А. А. Полевые практики на географических факультетах педагогических университетов: уч. пособие для студентов пед. вузов по спец. «012500-География»: в 2-х ч. / А. А. Ажигиров [и др.]; под ред. А. В. Чернова. - М.: Изд-во МПГУ,. - Ч.2: Гидрология. Геоморфология. - 100 с.

2. Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / под. ред. В. В. Воробьева [и др.]. - Благовещенск: Амурское отделение Хабаровск. кн. изд-ва,- 416 с.

3. Атлас Амурской области / под ред. Н. К. Шульмана, Н. Г. Павлюк. – Новосибирск: Роскартография, 2013. – 48 с.

4. Башенина, Н. В. Формирование современного рельефа земной поверхности: общая геоморфология / Н. В. Башенина. – М.: Высшая школа, – 389 с.

5. География Амурской области: учебное пособие дл 8-9 классов общеобразовательных учреждений / под ред. Н. Г. Павлюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Благовещенск: Изд-во ОАО ПКИ «Зея», 2013. – 288 с.

6. Геоморфология Амуро-Зейской равнины и низкогорья Малого Хингана / отв.ред. С. С. Воскресенский. - М.: МГУ, 2013. - Ч.1. – 174 с.

7. Геоморфология Амуро-Зейской равнины и низкогорья Малого Хингана / отв. ред. С. С. Воскресенский.– М.: МГУ, 2013. – Ч. II. – 86 с.: ил.

8. Гвоздецкий, Н. А. Основные проблемы физической географии: уч. пос. / Н.А. Гвоздецкий. – М.: Высшая школа, – 222 с.

9. Дзикович, В. А. Контрольные работы по общему землеведению: уч.пос. для студентов-заочников I-II курсов географических факультетов педагогических институтов / В. А. Дзикович, В.Т. Дмитриева, В.Л. Рохмистров. – М.: Просвещение, 2014. – 62 с.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.