Министерство науки и высшего образования РФ

Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский Московский государственный

строительный университет»

Краткий конспект лекций

по дисциплине «Основы геодезии»

для студентов специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Самара,

2021 г.

|

Рассмотрен Предметно-цикловой комиссией Председатель ПЦК_______ И.А. Тышковская Протокол № __ от «__»_____2021 г.

|

Одобрен Зам. директора по УП и НМР _____________Ю.И. Дудникова __ от «__»_____2021 г. |

Утвержден

Зам. директора по УВР

_________________О.В. Панова

«___»_________2021 г.

Разработчики:

Панова Ольга Владимировна - преподаватель высшей квалификационной категории Самарского колледжа строительства и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»

Содержание

|

№ п/п |

Тема |

№ страницы |

|

1 |

Общие сведения

|

2 |

|

2 |

Геодезические планы и чертежи

|

5 |

|

3 |

Обозначение и закрепление точек. Линейные измерения |

11 |

|

4 |

Ориентирование линий на местности

|

16 |

|

5 |

Прямоугольные координаты

|

20 |

|

6 |

Измерение углов

|

23 |

|

7 |

Геометрическое нивелирование

|

28 |

|

8 |

Список литературы

|

40 |

Тема: «Общие сведения»

1. Понятие о геодезии и её значение в строительстве.

2. Понятие об общей фигуре Земли и её размерах.

3. Общегосударственные сети опорных точек.

1. Геодезия- наука об измерениях на земной поверхности.

Такие измерения выполняют для определения формы и размеров Земли, для составления карт, планов и профилей, используемых при проектировании и строительстве зданий и сооружений. В процессе своего развития геодезия разделилась на ряд самостоятельных различных дисциплин - высшую геодезию, геодезию, инженерную геодезию, картографию, фототопографию и космическую геодезию.

Высшая геодезия занимается изучением вида и размеров Земли, а также определением геодезических координат отдельных точек земной поверхности.

Геодезия, или топография изучает изображение сравнительно небольших участков земной поверхности для составления карт, планов и профилей.

Инженерная геодезия призвана решать геодезические задачи, связанные с построением опорной геодезической основы для проведения съемочных и разбивочных работ, составлением крупномасштабных планов и профилей для проектирования инженерных сооружений.

Космическая геодезия изучает геометрические соотношения между точками земной поверхности с помощью искусственных спутников Земли.

Фототопография занимается изучением методов составления планов и карт на основе фотосъемки земной поверхности.

Геодезия тесно связана с картографией – наукой о составлении карт. Геодезические материалы служат основой для составления карт.

В настоящие время в строительстве достигнут высокий уровень индустриализации. Значительно вырос объем строительно-монтажных работ, выполняемых индустриальным методом.

Роль прикладной геодезии в строительно-монтажном производстве значительно вырастает, в связи, с чем повышаются требования, предъявляемые и к точности геодезических измерений. Особое место занимает геодезическое обслуживание при выверке конструкций и при установке их в проектное положение, поскольку с помощью геодезических методов могут быть своевременно обнаружены и устранены неточности, допущенные при изготовлении и монтаже конструкций. Отмечено, что недооценка геодезического обслуживания приводит к переделкам и снижению качества строительно-монтажных работ.

Установка конструкций в плане, по высоте и по вертикали относится к наиболее точным видам работ геодезии. Допустимые погрешности взаимного положения в плане и по высоте отдельных элементов промышленного оборудования не превышают 2 мм .Конвейерные линии, прокатные стали, объекты ядерной физики монтируют с допусками менее 1 мм.

В связи с этим геодезические измерения за последние годы автоматизируют, применяя электронную аппаратуру и лазерную технику. Так, при строительстве Большого Серпуховского ускорителя при установке пакетов и блоков в проектное положение были использованы приборы и специально разработанная аппаратура, обеспечивающие точность измерений – 0,1- 0,2 мм.

При сооружении Останкинской телевизионной башни в Москве был использован оптический центрированный прибор ОЦП-2, разработанный в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Прибор обеспечил построение главной вертикальной оси на всю высоту башни с отклонением, не превышающий 2-3 мм.

Всякое сооружение проектируют с учетом имеющихся на местности контуров сооружений, дорог, водных источников, почвы, грунта и пр. Поэтому для проектирования необходим план местности с отображением подробностей. Проектирование и строительство сёл, городов, железных и шоссейных дорог нельзя выполнить без геодезических материалов.

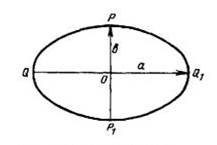

Рисунок 1 Общая фигура Земли

![]()

2. Под общей фигурой Земли понимают поверхность воды океана, находящуюся в спокойном состоянии, мысленно продолженную под материки. Такая поверхность называется - уровенной, а тело, образованное этой поверхностью - геоидом. Геоид абсолютно точно не совпадает ни с одной известной нам математической фигурой, но его поверхность имеет важное свойство: в каждой своей точке она перпендикулярно направлению отвесной линии, проходящей через эту точку.

Для решения многих практических задач геодезии поверхность геоида принимают за поверхность эллипсоида вращения (вокруг малой оси).

Эллипсоид характеризуется следующими параметрами:

а - большой полуосью;

b-малой полуосью;

α- полярным сжатием,

равным

отношению ![]() .

.

Эллипсоид носит название Красовского, параметры эллипсоида Красовского

a = 6 378 245 м;

b = 6 356 863

α = 1: 298,3 обязательно для всех организаций, выполняющих геодезические работы на территории Советского Союза.

Когда для практических целей не требуются знания точных размеров. Земли, её можно принимать за шар, радиус которого 6371,11км.

3. Общегосударственные сети опорных точек.

Сеть опорных точек-пунктов, создаваемых на всей территории, положение которых определено в плане и по высоте составляет государственную геодезическую сеть.

Она разделяется на плановую и высотную.

Высотная сеть образуется методом геом. нивелирования и составляет госуд. нив. сеть.

Плановые и высотные геод. Сети разделяются на 4 класса.

Нивелирная сеть I, II классов является главной высотной основой топограф. Съемок, инженерных геодезических работ.

Высоты точек (марок и реперов) всех классов нивелирования определяю от нуля Кронштадтского футштока.

Футшток представляет собой черту на медной доске, вделанный в гранитный устой моста ч/з обводной канал в Кронштадте.

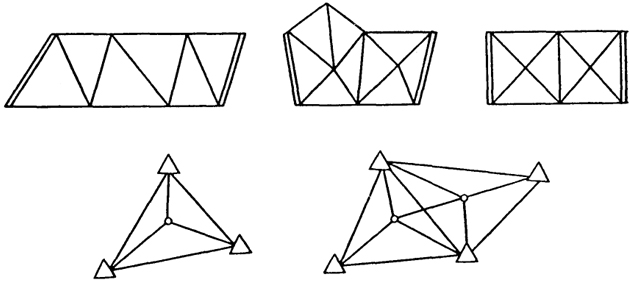

Плановая геодезическая сеть создается методами триангуляции, трилатерации полигонометрии и их сочетаниями.

Метод

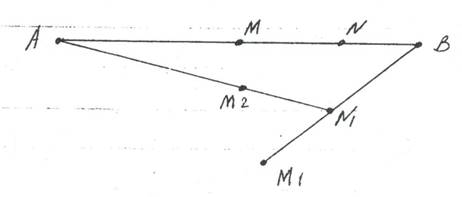

триангуляции – на местности выбирают 3 точки A, B, C так, чтобы так

чтобы между ними была прямая видимость. В треугольнике ABC измеряют одну из

сторон, например AB и все три угла. (AB – базис). По

формулам тригонометрии вычисляют стороны AC и BC.Таким образом,

могут быть вычислены все треугольники и цепочки, изображенной на рисунке.

Рисунок 2 Триангуляционная сеть

Трилатерация - метод построения геодезических сетей по той же схеме, что и Триангуляция, но вместо углов здесь измеряют светодальномером 3 стороны каждого треугольника.

Полигонометрия – метод проложения геодезических сетей в виде ломаной линии, которую называют полигонометрическим ходом, измеряют и стороны и углы. Стороны - преимущественно светодальномера.

Тема: «Геодезические планы и чертежи»

4. Понятие о плане, карте, профиле.

5. Масштабы.

6. Условные знаки.

7. Рельеф и способ его изображение горизонталями.

8. Понятие о заложении и уклоне.

4. Понятие о плане, карте, профиле.

Наиболее правильным и точным изображением земного шара в уменьшенном виде является глобус, но пользоваться им для решения инженерных задач невозможно. Поэтому поверхность Земли изображается в уменьшенном виде на плоскости. Это называют картой или планом.

Планом называется небольшой участок местности, изображенный на бумаге в масштабе 1:1 или меньшем.

При этом не учитывается кривизна земной поверхности: за плоскость принимают уровенную поверхность. На плане длины линий, углы и площади контуров участков местности не искажаются, а степень уменьшения её линейных элементов (масштаб изображения) постоянна для всех частей плана. Планы, на которых изображены только ситуация местности, называются ситуационными или контурными. Планы, на которых кроме предметов местности изображен еще и рельеф, называются топографическими.

При составлении карт контуры местности проектируют не на горизонтальную плоскость, а на сферическую поверхность.

Вследствие этого на карте не сохраняется полное геометрическое подобие контуров местности, нет и постоянного масштаба, площадей, т.к. сферическую поверхность нельзя развернуть на плоскость без складок и разрывов. Это и составляет главное отличие плана от карты. На плане масштаб в любом месте, части остается постоянным.

Уменьшенное изображение на плоскости Земли или значительных её частей с учётом кривизны уровенной поверхности называется картой.

Все существующие карты по своему назначению делятся на общегеографические и специальные.

Общегеографические карты разделяются на обзорные (масштаб 1: 1000000) и топографические. Карты условно делят на крупномасштабные (м 1: 10000 и более), среднемасштабные (м-б до 1: 1000000) и мелкомасштабные (м-б мельче 1:1000000).

Топографические карты являются наиболее подробными картами, по которым можно выполнять точные измерения при проектировании инженерных сооружений, а также при решении различных технических задач.

Широкое распространение в строительстве получили карты масштаба 1:10000 и крупные. Они обладают всеми свойствами планов.

Специальные карты отличаются от топографических детальным изображением отдельных элементов того или иного природного комплекса ( речная сеть, автодороги и пр.)

По назначению карты могут быть самыми разнообразными: учебные, дорожные и т.д.

Профилем местности называется изображение на плоскости вертикального разреза земной поверхности.

Рисунок 3 Схема построения профиля по плану

Для лучшего чтения чертежа перпендикуляры обычно откладываются в масштабе, увеличенном в 10 раз по сравнению с масштабом плана.

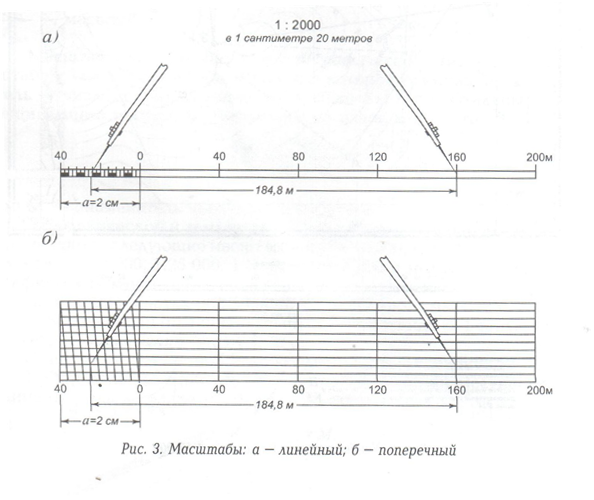

5. Масштабы

Для изображения на плане какой-либо местности необходимо длины линий, имеющихся на местности, уменьшить в заданное число раз. Степень уменьшения, или отношение длины отрезка на плане к соответствующей ему горизонтальной проекции на местности, называется масштабом.

Для удобства пользования и сравнения все масштабы имеют однообразный вид: числителем дроби всегда является единица; при этом знаменатель непосредственно выражает степень уменьшения. Такой масштаб называется численным. Например: 1:500; 1:1000; 1:10000; 1: 50000 и т.д. так для масштаба 1:1000; 1см -1000 см или 1см-10 м.

Зная численный масштаб, можно линии местности отложить на бумаге, наоборот, по отрезку на плане определить длину линии местности.

Например, для отложения линии длиной 265 м на плане масштаба 1:10000 раствором циркуля – измерителя надо отложить 2см 6.5 мм.

При решении обратной задачи, когда по отрезку плана надо узнать длину линии (проекцию) на местности, надо измерить отрезок плана, например, при масштабе 1:10000 линии 1,68 см на плане соответствующей на местности линия, равная 268 м. При составлении и использовании планов и карт приходится выполнять много линейных измерений, поэтому используются линейными масштабами.

Простой линейный масштаб представляет собой графическое изображение численного, представляет прямую линию, на которой несколько раз отложены равные отрезки, называемые основанием масштаба. Длина основания на плане соответствует целому числу метров (километров) на плоскости. Чаще всего основание масштаба принимается равным 2 см.

Линейный масштаб с основанием 2 см, соответствующий численному масштабу 1:1000.

Левый крайний отрезок разделен на 10 равных частей. По этому масштабу одну десятую часть наименьшего деления оценивают на глаз. В качестве линейного масштаба м. б. использована любая линейка с миллиметровыми делениями. Расстояние по линейке откладывают с помощью циркуля-измерителя.

Чтобы мелкие доли на линейке брать не на глаз, а с большей точностью, применяют поперечный масштаб.

Поперечный масштаб строят так: на прямой, разделённой через 2 см, из всех точек деления восстанавливают перпендикуляры и откладывают на них по 10 произвольных, но равных частей. Через точки деления проводят прямые, параллельные основанию. Верхний и нижний отрезки крайнего левого прямоугольника основания (2см) делят на 10 равных частей (2мм). Затем край верхней линии (точкой N), а первое деление верхней линии- со вторым делением нижней линии и т.д. После такого построения из подобия треугольников.

ABO, ![]() ,

,![]() ,o,

,o, ![]() ,

,![]() ,o и т.д. следует, что

,o и т.д. следует, что ![]() AB = 0,02см;

AB = 0,02см;

![]() AB

AB![]() 0,04 см и т.д.

0,04 см и т.д.

Построенный таким образом масштаб с основанием 2см называется нормальным поперечным масштабом, или сотенным поперечным масштабом.

Пользоваться поперечным масштабом достаточно просто. Например, при масштабе 1:1000 (в 1см 10м) расстояние PQ составляет 47,4 м. По поперечному масштабу можно откладывать расстояние не в см и его долях, а в метрах. Принято считать 0,1 мм наименьшим расстоянием, различаемым на плане невооруженным глазом.

Поэтому линейное расстояние на местности, соответствующей в данном масштабе 0,1 мм на плане, называют точностью масштаба.

Рисунок 4

6. Условные знаки

Для обозначения на планах и картах различных предметов местности применяют специально разработанные условные знаки. Для облегчения чтения плана условные знаки по форме должны напоминать изображаемые предметы местности.

Условные знаки для топографических планов и карт являются единым. В основу создания условных знаков положено единство их начертания, поэтому для чтения планов и карт достаточно изучить условные знаки одного какого-нибудь масштаба.

Условные знаки принято делить на контурные или масштабные и внемасштабные.

Масштабными называют такие условные знаки, которыми предметы местности изображают с соблюдением масштаба карты или плана.

Они дают возможность определить по плану или карте не только местоположение предмета, но и его размеры.

Внемасштабными называют такие условные знаки, которым предметы местности изображают без соблюдения масштаба карты или плана.

Предметы, обозначаемые такими условными знаками, занимают на плане или карте больше места, чем это следовало бы по масштабу.

При вычерчивании внемасштабные условные знаки располагают вертикально, центры условных знаков совмещают с точным положением пунктов и предметов на плане.

Многие условные знаки вычерчивают различными цветами: все предметы местности и надписи – чёрным; рельеф – коричневым; контуры водоёмов-жёлто-зелёным; площади водоёмов-синим; площади кварталов с преобладанием огнестойких строений и полотно автодорог – оранжевым.

Для составления строительных и разбивочных чертежей и ген. планов «Строительными нормами и правилами» (СНиП) предусматриваются особые условные знаки, которые обязательны для всех предприятий и ведомств, это в дополнение к книге изд-ва «Недра» - «Условные знаки для топографических планов» год изд-я-1

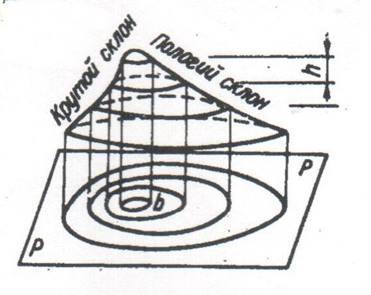

7. Рельефом местности называется совокупность неровностей физической поверхности земли.

В зависимости от характера рельефа местность делят на горную, холмистую и равнинную.

Горная местность включает следующие элементарные формы рельефа: горы, котлованы, долины, тефрасы и седловины.

Равнинная местность имеет следующие элементарные формы рельефа: низменность (не свыше 200м над уровнем моря), возвышенные равнины ( выше 200м над морем) и плоскогорья ( на значительной высоте).

Для изображения рельефа местности пользуются различными способами : перспективным изображением, штриховкой, отмывной и горизонталями.

Метод горизонталей является наиболее совершенным и широко распространён в инженерно-геодезических работах и в картографии.

Линия, соединяющая точки с одинаковыми высотами (линия равных высот) называется горизонталью или изогибкой.

Сущность метода горизонталей состоит в следующем. Пусть требуется на плане изобразить горизонталями гору.

Рисунок 5 Изображение рельефа горизонталями

Если эту форму рельефа рассечь уровенными поверхностями с равными интервалами (сечениями) по высоте, то образуются следы сечений в виде кривых линий с отметками , кратными сечению.

Для чтения рельефа по плану подписываются отметки некоторых горизонталей и ставятся берг-штрихи, показывающие направление стока воды, на равномерном склоне промежутки между горизонталями меньше, а на пологих склонах больше.

При изображении рельефа горизонталями на планах и картах проводят только те горизонтали, которые имеют отметку, выраженную какому-либо числу (например: 0,25; 0,5; 2; 2,5; 5м)

Основные свойства горизонталей:

1) Горизонтали не могут пересекаться на плане.

2) Т.к. горизонтали находятся по высоте на одинаковом расстоянии одна от другой, то расстояние между ними в плане определяют крутизну ската. На крутых скатах промежутки между горизонталями меньше, чем пологих.

3) Самое короткое расстояние между горизонталями - перпендикуляр или линия, определяющая направление наибольшего ската.

4) Наклонная плоскость изображается горизонталями в виде прямых параллельных линий.

Горизонтали подписываются так: цифры принято писать так, чтобы они своим основанием были обращены вниз по направлению ската.

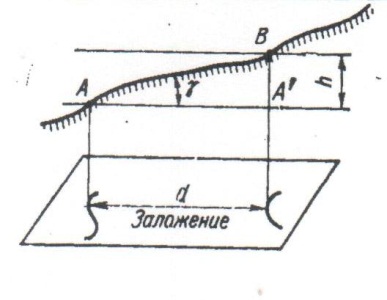

8. Заложение и уклон линии

Расстояние ( d ) между двумя смежными горизонталями называется заложением ската.

Рисунок 6 Элементы рельефа

d-заложение ската-

это проекция линии местности, проведенная между точками A и B. Крутизна ската

характеризуется вертикальным углом ![]() (углом наклона местности). Из рисунка -

(углом наклона местности). Из рисунка - ![]() , т.е. заложение ската равняется

произведению высоты сечения на котангенс угла наклона ската.

, т.е. заложение ската равняется

произведению высоты сечения на котангенс угла наклона ската.

Тангенс

угла наклона местности называется уклоном, обозначается ![]() ;

;

Тема: Обозначение и закрепление точек. Линейные измерения.

1. Обозначение и закрепление точек на местности.

2. Вешение линий.

3. Приборы измерения. Измерение линии на местности мерной лентой.

4. Поправки, вводимые в измеренное значение линий.

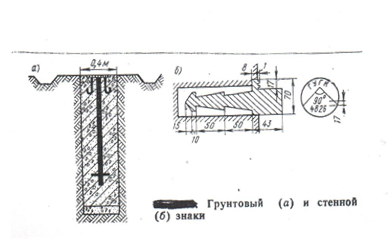

1. Обозначение и закрепление точек на местности.

В зависимости от назначения и местных условий опорные точки при выполнении геодезических работ закрепляют временными и постоянными знаками.

Временными знаками могут служить деревянные колья, кованые гвозди, металлические трубки, обрезки арматуры и т.п. : Они рассчитаны на короткий срок службы и могут быть сравнительно скоро ликвидированы.

Постоянные знаки устраивают на долгое время.

Утрата знаков, особенно на строительной площадке, неизбежно вызывает повторение инженерно-геодезических работ. Особенно это относится к пунктам опорных сетей.

Постоянные знаки - грунтовые и стенные. К постоянным знакам относят столбы или железобетонные монолиты. Иногда точки закрепляют отрезками рельсов или труб, которые бетонируют в заранее пробуренных скважинах.

Стенной знак устраивают в стенах зданий.

Рисунок 7

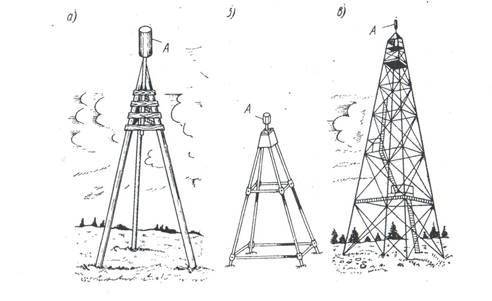

При значительных расстояниях между пунктами опорных сетей для обеспечения видимости над точками устраивают специальные знаки в виде пирамид или сигналов.

Сигналы строят, когда нет видимости с земли, но другие пункты.

Рисунок 8 Знаки для закрепления опорных сетей а) простая деревянная пирамида; б) металлическая пирамида; в) деревянный сигнал

2.Вешение линий.

Для измерения на местности длинных линий недостаточно иметь конечные знаки. Поэтому для повышения точности измерения устраивают ещё и промежуточные знаки (вехи) в створе измеряемой линии, т.е. в вертикальной плоскости, проходящей через эту линию.

Вешением линии называют установку вешек (вех) в вертикальной плоскости, проходящей через конечные точки данной линии. А такую вертикальную плоскость называют створом.

Вешение линий можно производить на глаз или с помощью теодолита.

Вешение линий можно проводить с конца и с середины линии. Вешение с конца может быть проведено способом «на себя» и «от себя».

При вешении линии AB способом «на себя» надо в крайних точках поставить вехи, глаз наблюдателя поместить на продолжении линии в точку M так, чтобы было видно направление между крайними точками A и B.

Рисунок 9

Помощник наблюдателя, руководствуясь сигналами наблюдателя, последовательно ставит вехи в точках С, Д, Е, т.е. расстановка вех дет от дальней точки И по направлению к наблюдателю в точке А.

Вешение « от себя» отличается тем, что расстановка промежуточных вех идет в обратном направлении от точки А к В в последовательности Е-Д-С. Этот способ вешения менее удобен, т.к. первые вехи ограничивают видимость направления вешения.

Вешение

из середины производится следующим образом. На концах линий в точках A и B вехи. Первый

наблюдатель ставит веху в точке ![]() так, чтобы были видны крайние точки A и B , затем с помощью

рабочего в створе.

так, чтобы были видны крайние точки A и B , затем с помощью

рабочего в створе. ![]() ставится веха в точке

ставится веха в точке ![]() . Рабочий, видя створ

. Рабочий, видя створ ![]() A, перемещает наблюдателя из точки

A, перемещает наблюдателя из точки ![]() в точку

в точку ![]() . Далее работа вза???ного перемещение

продолжается до тех пор, пока оба не встанут с вешками в створе измеряемой

линии AB в точках M и N.

. Далее работа вза???ного перемещение

продолжается до тех пор, пока оба не встанут с вешками в створе измеряемой

линии AB в точках M и N.

Рисунок 10

Вешение из середины чаще применяется в случаях, когда между крайними точками имеется возвышенность и нет прямой видимости.

3.Приборы измерения.

Для непосредственного измерения расстояний используются мерные ленты, рулетки и проволоки. Наиболее часто при линейных измерениях для инженерных целей применяются мерные ленты со шпильками. Длины мерных лент равны 20, 24 или 50 м. Существуют рулеточные мерные ленты длиной 20, 24, 50 и 100 м. Толщина лент находится в пределах от 0,3 до 0,5мм. В строительной практике широко применяют рулетки металлические и тесьмяные длиной 5,10,20,30 и 50 м.

Также используют дальномеры, дальномеры двойного изображения. Измерение линии на местности мерной лентой. Ошибки измерения.

Перед началом линейных измерений определяют действительную длину мерного прибора путём сравнения с другим прибором, длина которого заранее известна. Такое сравнение длины мерного прибора с другим контрольным называется компарированием.

![]()

До начала измерений линии в местах перегибов местности забивают колья для определения углов наклона.

Измерение лентой выполняют 2 исполнителя. Первый исполнитель прикладывает нулевой штрих ленты к начальной точке линии и движением руки направляет второго исполнителя в створ измеряемой линии. После укладки ленты вертикально ставят шпильку. Первый исполнитель вынимает свою шпильку, а второй снимает ленту со своей шпильки ; вся лента снова укладывается в створе линии и работа продолжается в том же порядке. Когда 2-й исполнитель израсходует весь комплект шпилек ( у первого должно быть 10 шпилек) , первый исполнитель 10 шпилек передаёт второму исполнителю и процесс измерения продолжается. Каждая передача шпилек отмечается в журнале. Для повышения точности измерений и контроля их линию измеряют дважды: туда и обратно.

Общую

длину линии L подсчитывают по

формуле:![]()

a – число передачи шпилек;

b – число шпилек, имеющихся у первого исполнителя в конце измерения.

r – длина остатка (неполной длины ленты, отложенный в конце линии)

Длину линий измеряют также дальномерами и дальномерами двойного изображения

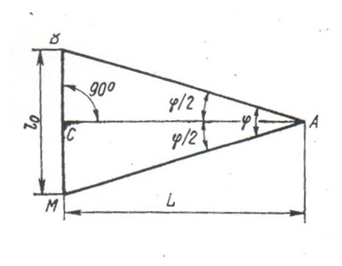

Принцип

действия прибора основан на зависимости между высотой, основании и малым углом,

противолежащим основанию равнобедренного ![]() .

.

Рисунок 11 Схема определения расстояния дальномером.

BM=![]() - базис дальномера.

- базис дальномера.

![]() – параллактический угол дальномера.

– параллактический угол дальномера.

Формула для определения расстояний с помощью дальномера.

![]() ,

,

где K – коэффициент дальномера

K = 100;

n – разность отсчетов по рейке по крайним нитям сетки зрительной трубы.

4.Поправки, вводимые в измеренное значение линии.

В измеренное значение линий вводят поправки: за компарирорвание мерного прибора, за температуру, за приведение линий к горизонту.

Поправка за компарирование вводится, если умерения выполнялись лентой или рулеткой, длины, которых отличаются от длины образцовых мерных приборов. Знак поправки за компарирование может быть отрицательным.

Рассмотрим 2 случая для ленты длиной 20 м.

1) Лента оказалась

короче образцовой на ![]() . Она уложится в длине линии больше раз.

Тогда на всю длину измеряемой линий L поправка будет со знаком – и

учтена по формуле:

. Она уложится в длине линии больше раз.

Тогда на всю длину измеряемой линий L поправка будет со знаком – и

учтена по формуле:

![]()

2) Лента оказалась

длиннее образцовой на![]() , тогда

, тогда

![]()

Поправка за температуру в линейные измерения вводится для повышения их точности. Мерный прибор компарируют обычно при температуре, близкой 20° , тогда как полевые измерения проводятся при разных температурах, включая и отрицательные. Поправка за температуру может быть учтена по формуле:

![]() , где

, где

![]() - коэффициент линейного расширения,

принимаемый для стали 0,0000125;

- коэффициент линейного расширения,

принимаемый для стали 0,0000125;

![]() - длина мерного прибора.

- длина мерного прибора.

![]() - температура мерного прибора

соответственно при измерениях и при компарировании.

- температура мерного прибора

соответственно при измерениях и при компарировании.

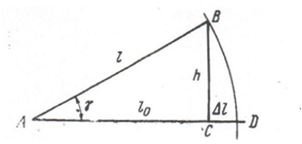

Влияние поправки за наклон (приведение линий к горизонту)

На

план наносят горизонтальное проложение линий. Пусть на местности измерена линия

![]() , наклонена к горизонту под углом.

, наклонена к горизонту под углом.

Рисунок 12 Схема определения поправки за наклон

Отрезок

![]() , являющийся горизонтальным проложением

линии

, являющийся горизонтальным проложением

линии ![]() , легко определить из прямоугольного

, легко определить из прямоугольного![]() .

.

Вместо

горизонтального проложения проще найти поправку за наклон ![]() . Если радиусом, равным

. Если радиусом, равным ![]() провести из точки

A окружность, то

она пересечет в точке D продолжение линии AC; тогда искомую

поправку за наклон линии можно определить по формуле. Для вычисления поправок

за наклон пользуются таблица составленным по формуле

провести из точки

A окружность, то

она пересечет в точке D продолжение линии AC; тогда искомую

поправку за наклон линии можно определить по формуле. Для вычисления поправок

за наклон пользуются таблица составленным по формуле

![]()

![]()

Поправку

вычисляют из измеренного расстояние. При измерении расстояний C относительной

погрешностью 1:2000 поправки за наклон ![]() учитывают, если угол наклона более 1 ° .Если

измеряемая линия на разных участках имеет различные углы наклона, то поправку

вычисляют для каждой части отдельно и для всей линии поправки за наклон

суммируют. Когда известны отметки точек A и B, угол наклона

учитывают, если угол наклона более 1 ° .Если

измеряемая линия на разных участках имеет различные углы наклона, то поправку

вычисляют для каждой части отдельно и для всей линии поправки за наклон

суммируют. Когда известны отметки точек A и B, угол наклона ![]() не измеряют, а

поправку за наклон находят по формуле

не измеряют, а

поправку за наклон находят по формуле ![]()

Тема: Ориентирование линий на местности.

1. Сущность ориентирования. Азимуты и румбы.

2. Зависимость между азимутами и румбами.

3. Дирекционные углы.

При производстве геодезических работ на строительной площадке возникает необходимость в определении положения линий на местности относительно какого-либо направления, принятого за начальное. Такой процесс называется ориентированием.

Ориентированием линии называется определение её направления на местности относительно некоторого направления, принятого за начальное.

При ориентировании по странам света за начальное принимают направление географического или начального меридиана.

Меридиан, проходящий через данную точку местности, одним направлением указывает на северный, а другим – на южный полюс.

Направление геодезического меридиана, проходящего через данную точку на местности, определяют из астрономических наблюдений.

Магнитная стрелка, будучи свободно подвешана и уравновешена одним концом указывает на север, а другим- на юг. Направление магнитной оси, свободно подвешенной и уравновешенной в плоскости горизонта магнитной стрелки, называется магнитным меридианом.

Рисунок 4

Если

магнитный меридиан располагается восточнее истинного меридиана, то склонение

называется восточным и величине ![]() приписывают знак «+». Западному склонению

приписывается знак «-».

приписывают знак «+». Западному склонению

приписывается знак «-».

Угол

![]() - отсчитываемый от северного направления

истинного меридиана

- отсчитываемый от северного направления

истинного меридиана ![]() до параллели осевому меридиану

до параллели осевому меридиану ![]() , называется зональным сближением

меридианов.

, называется зональным сближением

меридианов.

Если

параллель осевого меридиана располагается восточнее истинного меридиана, то

сближение называется восточным и величине ![]() приписывается

знак «+». Если сближение меридианов западное, то величине

приписывается

знак «+». Если сближение меридианов западное, то величине ![]() приписывается

знак «-».

приписывается

знак «-».

В геодезии принято меридиан располагать параллельно боковой стороне плана, т.е. вверху- север, внизу-юг, направо-восток, налево-запад.

Следовательно, при составлении плана надо знать, какое положение занимает участок относительно меридиана. В натуре каждая линия снимаемого участка расположена относительно меридиана под определенным углом, углом ориентирования. Это горизонтальные углы, называемые азимутами, дирекционными углами и румбами.

Азимутом линии называется угол между северным направлением меридиана и направлением данной линии местности. Азимуты всегда отсчитываются от северного конца стрелки вправо через восток, юг и запад по ходу часовой стрелки.

Градусная величина азимута может иметь значение от 0 до 360 (градусов).

Азимут, измеряемый относительно истинного или географического меридиана называется истинным азимутом, (есть еще и магнитный азимут, он отличается на угол, называемый углом склонения магнитной стрелки).

Рисунок 5 Прямые и обратные азимуты.

Угол A называется азимутом линии он определяется положением линии относительно меридиана (направление меридиана, проходящего через точку A известно, а затем измеряют угол. Составленный меридианом, а линией местности)

Угол

A является истинным

азимутом линии BDв точке B, а угол ![]() -истинный азимут линии DB в точке D.

-истинный азимут линии DB в точке D.

Если

направление линии BD считается от точки B к точке D, то угол A называется прямым

азимутом, а угол ![]() обратным азимутом линии BD.

обратным азимутом линии BD.

Меридианы

точек B и D не параллельны,

они образуют угол ![]() (

(![]() -сближение

меридианов)

-сближение

меридианов)

Из

рисунка видно, зависимость между обратным и прямым азимутом такова:![]() .

.

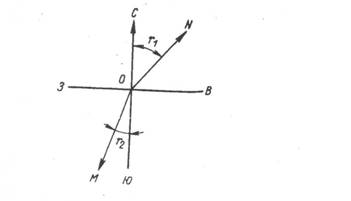

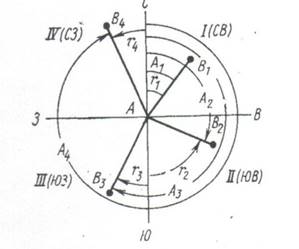

В практике могут быть случаи, когда направление линии удобно отмечать острыми углами. Тогда пользуются румбами.

Румбом называется острый угол между линией, проходящей через данную точку местности, и ближайшим (северным или южным) концом меридиана.

Градусная величина румба изменяется в пределах от 0 до 90 (градусов).

Чтобы определить румбом направление данной линии относительно меридиана, кроме числового значения румба указывается название той четверти, в которой проходит линия:

Рисунок 6 Румбы

I (СВ)

II (ЮВ)

III (ЮЗ)

IV (СЗ)

Прямой и обратный румбы одной и той же линии имеют одинаковую градусную величину, а название - противоположных четвертей.

Для ориентирования линий относительно меридиана, расположенного параллельно избранному (например, меридиана точки D), применяется так называемый дирекционный угол.

Дирекционным углом линии, проходящей через данную точку, называется угол между этой линией и направлением, проведенным через ту же точку параллельно избранному где-либо меридиану.

На

рисунке через точку D проходит направление (показана пунктиром) параллельно

меридиану, проходящему через точку B.Дирекционным углом является угол ![]() .

.

Подобно азимуту дирекционный угол считается от севера по направлению движения часовой стрелки, следовательно, градусная величина дирекционного угла изменяется в пределах от 0 до 360°.

В

отличие от азимута A дирекционный угол ![]() одной и той же

линии в разных её точках остается постоянным. Поэтому прямой и обратный дирекционные

углы отличаются друг от друга на 180°

одной и той же

линии в разных её точках остается постоянным. Поэтому прямой и обратный дирекционные

углы отличаются друг от друга на 180°![]() .

.

Между румбами линий и их азимутами имеется простая зависимость, которая вытекает из рисунка ( см.ниже.)

Зависимость между азимутами и румбами.

|

Четверти, окружности |

название |

Пределы изменения азимута |

При известном румбе азимут равен |

При известном азимуте румб равен |

|

I |

СВ |

|

|

|

|

II |

ЮВ |

|

|

|

|

III |

ЮЗ |

|

|

|

|

IV |

СЗ |

|

|

|

Приведенные соотношения позволяют делать перевод азимутов в румбы и обратно.

Рисунок 7

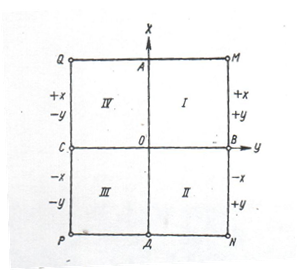

ТЕМА: «Прямоугольные координаты».

1. Понятие о геодезической системе координат.

2. Прямая геодезическая задача.

3. Обратная геодезическая задача.

1.Прямоугольные координаты.

Прямая и обратная геодезическая задача.

Чтобы определить положение точки на плоскости относительно каких-либо осей (линий), достаточно знать две величины, которые называются координатами точки. Существуют различные системы координат.

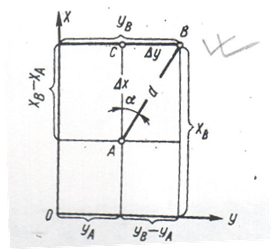

При составлении планов применяется система прямоугольных координат, которая несколько отличается от системы прямоугольных координат, принятых в математике. За ось абсцисс в геодезии применяется вертикальная линия, обозначающая направление меридиана, в математике, как известно, ось абсцисс обозначается горизонтальной прямой. Второе отличие состоит в том, что в математике углы возрастают от положительного направления оси абсцисс против хода часовой стрелки, а в геодезии углы, обозначающие азимуты, возрастают по ходу часовой стрелки.

Осями прямоугольных координат являются две взаимно перпендикулярные линии на плоскости. Одну из них совмещают с направлением меридиана, обозначают через х и называют осью абсцисс. На плане это линия проводится сверху вниз. Другая ось, перпендикулярная к первой, обозначаемая через У, называется осью ординат. ( см.рисунок)

Рисунок 8 Прямоугольные координаты

Точка

пересечения осей координат служит началом координат. Положение точки A на плоскости

определяется перпендикулярами, опущенными из точки A на оси координат.

Они являются координатами данной точки. Координаты точки B будут ![]() . Оси координат делят на плоскость на

четыре части или четверти.

. Оси координат делят на плоскость на

четыре части или четверти.

Первая расположена в северо-восточной части, вторая - в юго-восточной, третья- в юго-западной и четвертая- в северо-западной. В зависимости от четверти, в которой расположены точки, координаты их, имеют разные знаки. Если точка расположена к северу от оси ординат, то абсцисса имеет знак плюса, если к югу-то минус.

Ордината точки, расположенной к востоку от оси абсцисс, имеет знак плюс, а к западу- знак минус.

Задача вычисления координат сводится к нахождению абсцисс и ординат точек относительно избранной пары осей.

Зная исходные координаты данной точки, приступают к последовательной передаче координат с этой точки на вторую, со второй на третью и т.д. Для этого надо знать расстояние между точками и направления между ними (азимут, дирекционный угол, румб).

Такая передача производится посредством приращений координат и называется решением прямой геодезической задачи.

Рисунок 9 Прямая геодезическая задача

2.Прямая геодезическая задача

Пусть AB- сторона полигона, для которой нам известны её горизонтальное проложениеd румб r.

Координаты

точки A![]() даны; Требуется найти координаты точки B

даны; Требуется найти координаты точки B![]() .

.

Из рисунка имеем:

![]() ;

;

![]() ; 1

; 1

Разности

![]() и

и ![]() называются приращениями координат,

которые представляют проекции горизонтальных проложений линий на оси координат.

называются приращениями координат,

которые представляют проекции горизонтальных проложений линий на оси координат.

Из прямоугольного треугольника ABC находим

![]()

![]()

Знаки

приращений координат зависят от знаков функций ![]() и

и ![]() (d всегда

положительно)

(d всегда

положительно)

Знаки

![]() и

и ![]() в зависимости от названий румбов легко

находятся из таблицы.

в зависимости от названий румбов легко

находятся из таблицы.

|

Приращения |

Четверть, к которой относится румб |

|||

|

I СВ |

II ЮВ |

III ЮЗ |

IV СЗ |

|

|

|

+ |

- |

- |

+ |

|

|

+ |

+ |

- |

- |

После

вычисления значений ![]() и

и ![]() по формуле 2 и подстановке их в формулу 1

получим

по формуле 2 и подстановке их в формулу 1

получим

![]()

![]() ; 3

; 3

Таким образом, можно найти координаты любого числа точек.

Координата последующей точки равна координате предыдущей точки + соответствующее приращение. В приведенном правиле слово «плюс» означает алгебраическое сложение.

3.Обратная геодезическая задача заключается в том, что по данным координатам концов отрезка AB надо найти длину и направление (румб) её.

Обратная геодезическая задача очень часто находит применение в решении вопросов инженерной геодезии (провести просеку через лес, тоннель через гору и при различных разбивках сооружений)

На основании равенств 2 находим их отношение.

![]()

Найдя

![]() , легко определить величину r румба, а знаки

, легко определить величину r румба, а знаки ![]() и

и ![]() укажут четверть, в которой данный румб

располагается, т.е. определят азимут линии, полностью её ориентировав.

Расстояние dдля контроля

вычисляется дважды по следующим формулам

укажут четверть, в которой данный румб

располагается, т.е. определят азимут линии, полностью её ориентировав.

Расстояние dдля контроля

вычисляется дважды по следующим формулам

![]() и

и ![]()

Если надо вычислить только расстояние AB, не определяя его направления, то удобнее применять известную формулу аналитической геометрии:

![]()

Вычисление приращений координат по формуле 2 можно производить различными средствами:

1) По столбцам логарифмов, логарифмируя формулы.

2) По специальным таблицам приращений координат.

3) По столбцам натуральных значений тригонометрических функций при помощи арифмометра.

ТЕМА: « Измерение углов».

1. Принцип измерения горизонтального угла.

2. Отсчетные устройства теодолита.

3. Поверки теодолитов

4. Устройство зрительной трубы

1.Принцип измерения горизонтального угла. Устройство теодолита. Отсчетные устройства теодолита.

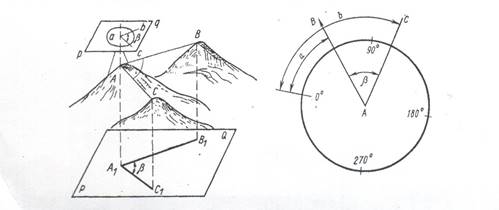

При геодезическом СМР возникает необходимость измерять углы, расположенные в горизонтальной в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При этом измеряют не сами углы между сторонами, которые могут оказаться наклонными, а горизонтальные проекции углов на местности. Это выполняется с помощью различных угломерных инструментов. Простейшие из них - это буссоли, более сложные теодолиты, которые обеспечивают необходимую точность измерений. Измерение угла заключается в следующем.

Пусть

на местности обозначены 3 точки A,B и C. B (![]() ) A проводим отвесную

линию

) A проводим отвесную

линию![]() , то плоскость PQ

, то плоскость PQ![]() этой линии, будет

горизонтальной плоскостью. Спроектируем на эту плоскость и две другие точки B и C, тогда угол

этой линии, будет

горизонтальной плоскостью. Спроектируем на эту плоскость и две другие точки B и C, тогда угол ![]() ,будет линейным углом двугранного угла

,будет линейным углом двугранного угла ![]() и он же называется горизонтальным углом.

и он же называется горизонтальным углом.

Для

измерения горизонтального угла угломерный прибор следует устанавливать по

отвесной линии ![]() , которую создают с помощью нитяного или

оптического отвеса. Такая установка называется центрированием инструмента. Для

получения числового значения угла следует в точках B и C выставить вехи и

сделать необходимые отсчеты по горизонтальному кругу, имеющемуся в приборе.

, которую создают с помощью нитяного или

оптического отвеса. Такая установка называется центрированием инструмента. Для

получения числового значения угла следует в точках B и C выставить вехи и

сделать необходимые отсчеты по горизонтальному кругу, имеющемуся в приборе.

Прибор устанавливается в вершине измеряемого угла; горизонт. круг, называемый лимбом, разделенный на градусы и более мелкие деления, приводят с помощью уровней в горизонтальное положение.

При

неизменном положении лимба наводят трубу прибора на левый предмет B, а затем и на

правый C. При обоих

наведениях делают отсчеты по лимбу. Разность отсчетов в-а и дacт. величину углов ![]() в градусной мере.

Горизонтальный угол= разности отсчета на правое направление и левое

направление. Если правый отсчет < левого, то к нему надо +360°

в градусной мере.

Горизонтальный угол= разности отсчета на правое направление и левое

направление. Если правый отсчет < левого, то к нему надо +360°

Рисунок 19 Принцип измерения горизонтального угла, схема измерения угла

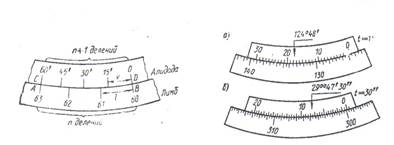

2. Отсчетные приспособления - верньерные, шкаловые и штриховые служат для оценки долей наименьших делений лимба.

Верньер: отсчет, сделанный только по лимбу, не обеспечит необходимой точности измерения угла, поэтому для повышения точности измерения используют приспособление, называемое верньером.

Строится следующим образом:

Рисунок 10

![]() - точность верньера

- точность верньера

![]() ;

;

l= цена деления лимба

n+1- число делений верньера.

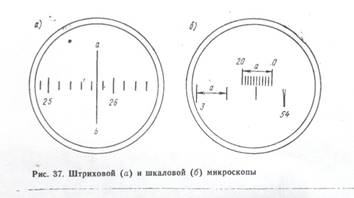

У теодолитов со стеклянными лимбами вместо верньера служат микроскопы штриховые или шкаловые.

На глаз оценивают (у штрихового) десятые доли наименьшего лимба.

Рисунок 11

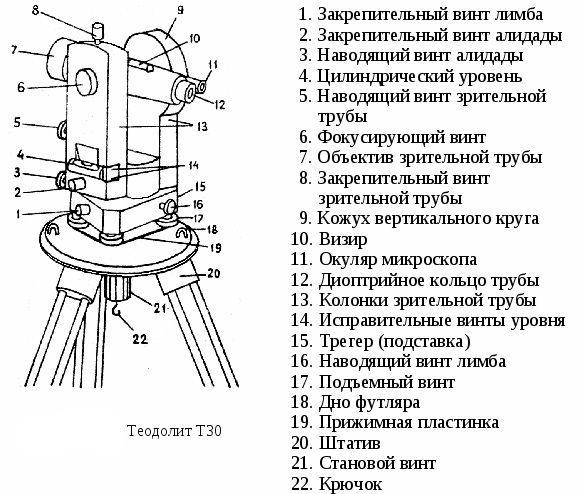

Устройство теодолита

3.Поверки теодолита:

Действия, которые связаны с регулированием отдельных частей теодолита, называются поверками.

Поверка уровня: Ось уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита.

Для выполнения поверки поворотом алидады уровень устанавливают параллельно двум подъемным винтам, и, действую ими, приводят пузырёк на середину. Затем алидаду с уровнем поворачивают на 180 °, если пузырек уровня остался на середине, то условие перпендикулярности выполнено. Если пузырек уровня отклонился от середины, то надо вращением исправительного винта уровня переместить пузырёк на половину дуги отклонения, затем поверку повторить.

После того, как поверка уровня выполнена, ось вращения теодолита можно установить в отвесное положение. Для этого поворотом алидады ставят ось уровня по направлению 2-х подъемных винтов, и, действуя ими, ставят пузырек на середину. Затем алидаду с уровнем поворачивают на 90° и вращением третьего подъемного винта пузырёк приводят на середину.

После этого при любом положении алидады пузырёк должен быть на середине. Такое положение называется рабочим положением инструмента.

Поверки зрительной трубы:

Первая поверка: Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения трубы.

Для выполнения поверки надо установить теодолит в рабочее положение и трубу центром сетки нитей навести на хорошо видимую точку, расположенную примерно на одной высоте с инструментом.

При

этом положении берут отсчет ![]() по верньерам. Затем алидаду поворачивают

на 180°, а трубу

переводят через зенит и снова трубу наводят на ту же точку местности.

по верньерам. Затем алидаду поворачивают

на 180°, а трубу

переводят через зенит и снова трубу наводят на ту же точку местности.

Берут

2-й отсчет, который должен отличатся от первого на 180°, т.е. ![]() Если визирная ось перпендикулярна к оси

вращения трубы на угол C, то один отсчет будет увеличен, а другой

уменьшен на угол C, который называется коллимационной ошибкой. Тогда

разность отсчетов

Если визирная ось перпендикулярна к оси

вращения трубы на угол C, то один отсчет будет увеличен, а другой

уменьшен на угол C, который называется коллимационной ошибкой. Тогда

разность отсчетов ![]() , а среднее значение (полсуммы) отсчетов,

, а среднее значение (полсуммы) отсчетов,![]() ,не будет иметь коллимационной ошибки.

,не будет иметь коллимационной ошибки.

Для

исправления визирной оси надо у теодолита, труба которой наведена на предмет

при втором отсчете, действием микрометренного винта алидады установить верньер

на отсчет, равный ![]() . От этого действия центр сетки нитей

будет смещен с наблюдаемой точки на угол C. После этого надо

ослабить вертикальные винты сетки нитей и действием боковых винтов центр сетки

установить на наблюдаемую точку местности. В этом положении сетку закрепить

винтами.

. От этого действия центр сетки нитей

будет смещен с наблюдаемой точки на угол C. После этого надо

ослабить вертикальные винты сетки нитей и действием боковых винтов центр сетки

установить на наблюдаемую точку местности. В этом положении сетку закрепить

винтами.

Вторая

поверка: Сетка нитей должна быть установлена правильно, т.е. горизонтальная

нить сетки должна быть ![]() к оси вращения трубы.

к оси вращения трубы.

Для поверки этого условия теодолит устанавливают в рабочее положение и трубу центром сетки наводят на хорошую видимую точку. Затем трубу медленно поворачивают в вертикальной плоскости. Если вертикальная нить сетки не сходит с наблюдаемой точки, то условие выполнено. Если нить в верхней и нижней части сходит с наблюдаемой точки, то надо ослабить винты сетки, диафрагмой повернуть в нужную сторону и закрепить винты.

В результате поворота сетки может быть нарушена 1-я поверка трубы, которую снова надо проверить.

Третья

поверка: ось вращения трубы должна быть ![]() к оси вращения

инструмента.

к оси вращения

инструмента.

Нарушение этого условия можно происходить от неравенства подставок трубы, что влияет на отсчет по горизонтальному кругу.

Для выполнения поверки надо инструмент привести в рабочее положение, трубу навести на высоко расположенную точку M.

При

закрепленных лимбе и алидаде трубу поворачивают объективом вниз и на земле

отмечают точку ![]() . Затем трубу переводят через зенит, сетку

снова поверят на

. Затем трубу переводят через зенит, сетку

снова поверят на ![]() M, поворотом трубы объектив опускают

вниз и на земле отмечают точку

M, поворотом трубы объектив опускают

вниз и на земле отмечают точку ![]() . Если точки

. Если точки ![]() и

и ![]() не совпали, то перпендикулярность осей

нарушена. Действием исправительных винтов при подставке можно изменить высоту

подставки. Если конструкция теодолита не имеет исправительных винтов при

подставке, то исправление производится в мастерской или наблюдение ведут при

2-х положениях круга, т.е. при КП и КЛ ; в результате будет исключено влияние

этой неисправности инструмента.

не совпали, то перпендикулярность осей

нарушена. Действием исправительных винтов при подставке можно изменить высоту

подставки. Если конструкция теодолита не имеет исправительных винтов при

подставке, то исправление производится в мастерской или наблюдение ведут при

2-х положениях круга, т.е. при КП и КЛ ; в результате будет исключено влияние

этой неисправности инструмента.

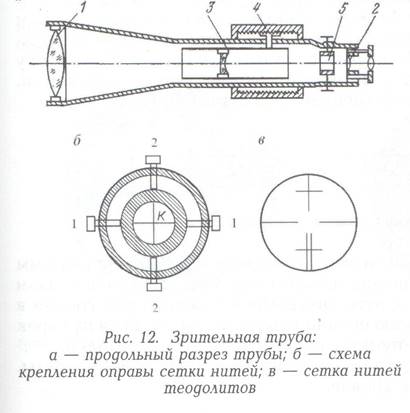

4.Устройство зрительной трубы

Зрительная труба теодолита состоит из 2-х сложных собирательных линз, заключенных в цилиндрическую трубу. Одна сложная линза, направленная на объект наблюдения называется объективом, а другая, в которую смотрит наблюдатель – окуляром. Объектив и окуляр состоят из нескольких линз.

Зрительные трубы бывают с внутренней и внешней фокусировкой. Для хорошей видимости изображения окулярное колено трубы можно перемещать вращением винта кремальеры.

В трубе с внутренней фокусировкой внутри имеется фокусирующая линза. Перемещение линзы осуществляется поворотом обоймы зубчаткой, расположенной между окуляром и осью вращения трубы. Это действие называется фокусированием трубы по предмету или установкой трубы по предмету.

В плоскости изображения имеется диафрагма - металлическое кольцо со стеклом, на котором награвирована сетка в виде прямых линий. Пересечение вертикальной и средней горизонтальной линий дает центр сетки. Линия, проходящая через центр сетки, и центр объектива называется визирной осью трубы.

Верхняя и нижняя горизонтальные линии сетки нанесены для определения расстояний дальномером. Сетка в трубе закреплена 4-мя исправительными винтами, действием которых можно изменять её гориз. и верт. положение. При наблюдении предмета центр сетки наводится на точку предмета.

Зрительная труба характеризуется величиной поля зрения, т.е. тем пространством, которое видно через трубу. Чем больше диафрагма, тем больше поле зрения.

Рисунок 12

ТЕМА: «Геометрическое нивелирование».

1. Понятие об абсолютных и относительных высотах.

2. Принцип геометрического нивелирования

3. Простое и сложное нивелирование

4. Устройство нивелира. Поверки.

5. Нивелирование для строительства линейных сооружений.

6. Составление профиля

1-3.Понятие об абсолютных и относительных высотах и превышениях. Принцип геометрического нивелирования. Простое и сложное нивелирование. Устройство нивелиров.

Нанесение на план только контуров и предметов местности для инженерных целей недостаточно. Если на плане отсутствуют данные о рельефе, то по такому плану нельзя решить вопрос о выборе местности для сооружения и составить проект этого сооружения. В некоторых случаях, когда сооружение занимает узкую полосу ( дорога, канал, канализация и т.п.) , план местности не имеет большого значения, а рельеф по оси сооружения приобретает первостепенное значение. В этом случае, кроме плана, необходим разрез местности (профиль) по направлению оси.

Основой для сооружения о характере рельефа служат высоты или отметки точек. Различают абсолютные и условные высоты. Высотами точек называется расстояние их по отвесным линиям от уровенной поверхности, т.е. от поверхности вод океана в спокойном положении, продолженной мысленно и под сушей.

В инженерной практике высоты принято называть отметками.

Если высота берется от основной уровенной поверхности, то она называется абсолютной высотой, а если от какой-нибудь условной поверхности, параллельно уровенной, то высота точки по отношению к этой поверхности будет условной или относительной.

Началом отсчета абсолютных высот служит нуль Кронштадтского футштока, показывающий уровень Балтийского моря.

Превышением одной над другой называется разность отметок h.

h определяют геодезическим методом-нивелированием. Суммируя превышения (алгебраически) вычисляют абсолютные или условные отметки точек.

Геометрическое нивелирование является наиболее простым и точным из 3-х видов нивелирования – геометрическое, тригонометрическое (геодезическое) и физическое.

При геометрическом нивелировании превышения точек определяют при помощи горизонтального луча зрения.

При геометрическом нивелировании применяют инструмент, который называют нивелиром. (Измерения, проводимые для определения отметок точек местности и их разностей, называют нивелированием)

Нивелир – геодезический инструмент, сочетающий зрительную трубу с цилиндрическим уровнем таким образом, чтобы визирная ось трубы и ось уровня были параллельны.

Принадлежностью нивелира является нивелирная рейка – деревянный брусок с нанесенными на нем сантиметровыми делениями.

В том месте рейки, где фиксируется средняя горизонтальная нить (визирная ось трубы), производится отсчет в миллиметрах.

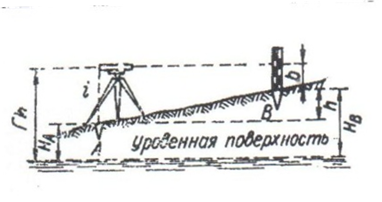

Для определения превышений нивелиром применяют два способа нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины нивелир ставят между точками A и B на одинаковых расстояниях, в точках A и B установлены рейки.

Рисунок 13 Схема нивелирования из середины.

Цветная отметка точки A.

После взятия отсчета по рейкам задней З и передней П можно записать:

![]()

![]() ; 1

; 1

Т.е. превышение равно разности отсчетов, взятых по задней и передней рейкам.

Превышение может быть положительной и отрицательной величиной. В нашем случае направление h будет отрицательным от точки B к точки A.

Часто отметки точек удобнее вычислять через так называемый горизонт инструмента ГИ, определение: Высота визирной оси нивелира над уровнем моря называется условным горизонтом или горизонтом инструмента, который представляет собой высоту луча визирования над уровненной поверхностью и определяется следующим образом:

![]()

![]() ; 2

; 2

Т.е. горизонт инструмента равен отметке задней точки плюс отсчет по рейке на этой точке.

Отметки через ГИ вычисляют при инженерных изысканиях и на строительной площадке для определения отметок с одной устан. (станции) нивелира.

При нивелировании вперед нивелир устанавливают так, чтобы окуляр его находился на одной отвесной линии с точкой A и определяют рулеткой его высоту i. Над точкой B впереди по ходу нивелирования устанавливают вертикально рейку и делают по ней отсчет b. Разность i-b=hбудет превышением между точками A и B. Следовательно, при нивелировании вперед превышение равно вы… инструмента минус отсчет по рейке. При абсолютной отметке на точке A абсолютная отметка B будет равна

![]() ;3

;3

Т.о. при нивелировании вперед отметка передней точки равна горизонту инструмента минус отсчет по рейке на этой точке.

Способ применяется реже т.к. у него мала точность, и сложность, связанная с измерением высоты инструмента, что понижает точность нивелирования.

Рисунок 14 Схема нивелирования вперед.

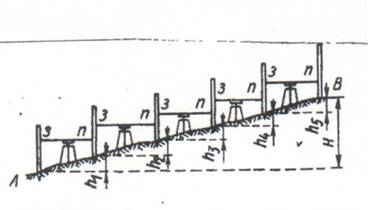

Если нивелирование из середины выполняют только с одной станции нивелира, то такое нивелирование называется простым.

Если для определения превышения между двумя точками A и B необходима не одна, а несколько станций то такое нивелирования называется сложным.

Число станций между точками начальной A и конечной B зависит от рельефа местности и расстояния между точками. На крутых склонах расстояние от нивелира до реек выбирают так, чтобы горизонтальный луч зрения не был выше рейки и не встречал на своем пути земную поверхность. При этом станции необязательно устанавливать в стороне от нивелируемой трассы, но с условием, чтобы расстояние от прибора до реек по возможности было равным.

При сложном нивелировании превышение H между точками A и B равно сумме превышений всех промежуточных точек.

![]()

Рисунок 15 Схема сложного нивелирования.

Т.к.

превышение между двумя смежными точками определяют по правилу «взгляд назад

минус взгляд вперед», то при сложном нивелировании из середины превышение

конечной точки над начальной равняется сумме всех задних отсчетов ![]() минус сумма всех передних отсчетов

минус сумма всех передних отсчетов ![]() по рейкам , т.е.

по рейкам , т.е. ![]()

4.Устройство нивелира.

Рисунок 16

Поверки нивелира.

Поверки параллельности визирной оси и оси уровня:

Проекции оси уровня и визирной оси на горизонтальную и вертикальную плоскость должны быть параллельны.

Поверка параллельности проекций на оси уровня и визирной оси на вертикальную плоскость выполняется двойным нивелированием, т.е. определяется превышение м/уточкамиA и B нивелированием вперед или из середины с установкой нивелира на обеих точках. Если визирная ось трубы и ось уровня непараллельные, то отсчеты по рейкам A и B будут ошибочны на величину х.

Двукратное превышение будет вычисляться по формулам:

![]()

![]()

После сложения получим

![]()

Откуда

![]()

Исправленный

отсчет по рейке A, взятый со станции B, будет

определяться выражением ![]()

Исправление визирной оси делается вертикальными винтами уровня, т.к. сетка нитей не имеет исправительных винтов.

Для

поверки параллельности проекции осей на горизонтальную плоскость нивелир

устанавливают в 50-70 м от рейки так, чтобы линия 2-х подъемных винтов была ![]() линии

визирования.

линии

визирования.

Инструмент

устанавливают в рабочее положение круглым уровнем. Совмещают элевационным

винтом изображение концов пузырька цилиндрического уровня и берут по рейке

отсчета, а затем, вращая правый и левый подъемные винты ы разные стороны на 2-3

оборота, делают боковой наклон трубы. После приведения уровня на середину

элевационным винтом берут по рейкам отсчета ![]() . Затем нивелир устанавливают в начальное

положение, поверяют начальный отсчет, и, вращением подъемных винтов делают

боковой наклон трубы в другую сторону. Элевационным винтом совмещают концы

уровня и по рейке берут отсчет

. Затем нивелир устанавливают в начальное

положение, поверяют начальный отсчет, и, вращением подъемных винтов делают

боковой наклон трубы в другую сторону. Элевационным винтом совмещают концы

уровня и по рейке берут отсчет ![]() . Если отсчеты

. Если отсчеты ![]() отличаются от начального, а более чем на

3 мм, то действием боковых винтов уровня смещают контрольное изображение

уровня.

отличаются от начального, а более чем на

3 мм, то действием боковых винтов уровня смещают контрольное изображение

уровня.

Поверка

уровня: Ось цилиндрического уровня должна быть ![]() к оси вращения

нивелира.

к оси вращения

нивелира.

Вращением подъемных винтов пузырек круглого уровня ставят в середину, затем цилиндрический уровень устанавливают по направлению двух подъемных винтов и, действуя ими, пузырек уровня приводят на середину, т.е. совмещают изображение концов пузырька уровня. После этого нивелир поворачивают вокруг оси на 180°. Если при этом пузырек уровня оказался не на середине (изображение концов уровня не совмещена), то действием исправительных винтов уровня расхождения концов уровня уменьшают на половину. Затем поверку повторяют.

После выполнения этой поверки нивелир можно приводить в рабочее положение. Для этого действия подъемных винтов пузырек кругового уровня приводят на середину. С целью более точной установкой в рабочее положение пользуются цилиндрическим уровнем, который точнее круглого. Для этого цилиндрический уровень ставят по направлению 2-х подъемных винтов и, действуя ими, пузырек приводят на середину. После этого нивелир с уровнем поворачивают на 90° и действием третьего подъемного винта пузырек уровня приводят на середину.

Поверка:

поверка перпендикулярности горизонтальной линии сетки к оси вращение нивелира,

т.е. сетка нитей должна быть установлена правильно, одна нить должна быть ![]() вертикальной оси

вращения нивелира, а другая

вертикальной оси

вращения нивелира, а другая ![]() .

.

Для выполнения поверки нивелир устанавливают в рабочее положение и трубу наводят на рейку, поставленную на расстояние 30-40м. Если при небольших поворотах трубы (влево, вправо) отсчет по рейке не меняется, то условие выполнено, если отсчеты не одинаковы, то надо снять окуляр, ослабить винты, которыми сетка скреплена с трубой, повернуть сетку и снова закрепить её винтами.

5. Нивелирование для строительства линейных сооружений

В практике 2 основных вида геом. нивелирования: продольное и нивелирование площадей, (для топографической съемки).

Продольное – когда нивелирование ведется по направлению какой-либо трассы местности, чаще всего по ломаной линии и заранее выборному направлению.

Продольному нивелированию предшествуют некоторые виды работ

1. Рекогносцировка (для определения более выгодного направления трасы)

2. Закрепление трассы знаками.

3. Вешение

4. Разбивка не трассе поперечников и пикетажа

5. Измерение горизонтальных углов

6. Наконец, нивелирование трассы и поперечников, а также главных элементов кривых, разбиваемых на трассе.

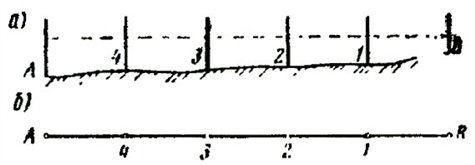

Сущность разбивки пикетажа заключается в том, что на местности откладывают стометровые отрезки (пикеты), которые закреплены деревянными кольями вровень с землей и кольями-сторожками, выступающими над землей на 25-3- см и видимыми издалека.

Между пикетами на переломах местности и в характерных местах (при пересечении трассой дорог, ручьев и т.д.), отмечают промежуточные точки, называемые «плюсовыми», и закрепляют их так же, как пикеты.

На сторожках пикетов пишут их порядковый номер, отсчитываемый от начала трассы, принятой за нулевой пикет. На сторожках плюсовых точек пишут сумму, первое слагаемое которой обозначается номер предшествующего пикета, а второе расстояние в метрах до данной плюсовой точки, например ПК1+60.

Начало и конец трассы, пикеты, кратные 10, углы поворота, главные элементы кривых закрепляют прочными знаками, обычно деревянными столбами с соответствующими надписями. Такие знаки служат временными реперами.

При нивелировании трассы рейку устанавливают на пикетные плюсовые и связующие колья.

Контроль осуществляется по связующим точкам, через которые устанавливают связь по высоте всех нивелируемых точек.

В качестве связующих точек иногда служат так называемые «иксовые» точки. Они возникают тогда, когда превышение между пикетами больше длины нивелирной рейки.

6.Составление профиля.

Для решения многих вопросов проектирования необходимо иметь профиль оси трассы нивелирования.

Профиль

строят на миллиметровой бумаге по отметкам пикетам точек. Если имеются пикеты с

отметками ![]() , то для построения профиля на бумаге

проводят горизонтальную линию AB, означающую условную линию горизонта. На

этой линии откладывают в масштабе расстояние между пикетами.

, то для построения профиля на бумаге

проводят горизонтальную линию AB, означающую условную линию горизонта. На

этой линии откладывают в масштабе расстояние между пикетами.

Рисунок 17

Из полученных точек восставляют перпендикуляры, на которых в более крупном масштабе (5-10 раз), чем по горизонту, откладывают отметку пикетов и получают изображение точек земной поверхности. После соединения этих точек ломаной линией получают профиль, т.е. изображение верт. разреза местности.

В том случае, когда необходимо выровнять поверхности, проводят проектную линию MN.

Проектная

линия может быть задана отметками крайних точек ![]() или отметкой

или отметкой ![]() и уклоном.

и уклоном.

![]()

;![]()

Уклон линии есть tg угла наклона или отношение разности отметки крайних точек и горизонт. положению Д проектной линии. Уклоны – обычно малые величины, (например 0,002-0,008) в целях сокращения запишут 2-8 (в тысячных долях).

Зная

отметку начальной точки ![]() и уклон линии i, можно вычислять отметки

пикетов проектной линии, которая на профиле записывает красной тушью и

называется красной отметкой.

и уклон линии i, можно вычислять отметки

пикетов проектной линии, которая на профиле записывает красной тушью и

называется красной отметкой.

Красная отметка 2-го пикета будет получена по формуле:

![]()

Для третьего

![]()

Д - расстояние м/у пикетами.

Проектная линия на участке МО идет выше поверхности земли, а на участке 00, - ниже.

Для

производства земляных работ надо знать рабочие отметки, т.е. глубину выемки и

высоту насыпи. Рабочие отметки (![]() ) представляют собой разность красных и

черных отметок, т.е.

) представляют собой разность красных и

черных отметок, т.е.

![]()

![]()

Для отыскания на местности точки нулевых работ О надо знать расстояние до предыдущего пикета. Из подобия треугольников AOBи COD отношение рабочих отметок.

![]()

Откуда

![]()

На

профиле выше ![]() Соответствующего пикета строят профили

поперечников.

Соответствующего пикета строят профили

поперечников.

Для характеристики трассы ниже линии условного горизонта проводят полоски шириной 1см и на них отражают :N пикетов, расстояние и т.д.

Рисунок 18

Обработка журнала нивелирования.

Исходными данными для обработки материалов нивелирования служат отметки марок реперов нивелирования. Обработку материалов нивелирования можно условно разделить на предварительную и окончательную.

Предварительная заключается в поверке результатов компарирования реек и в постраничном контроле след:

Подсчитывают

сумму средних отсчетов по рейкам: задней ![]() передней

передней![]()

Определяют разность сумм отсчетов по задней и передней рейки, что служит суммарным превышением на данной странице журнала

![]()

Подсчитывают сумму положительных и отрицательных превышений.

Затем

находят алгебраическую сумму превышений ![]() .Сходимость величин

.Сходимость величин ![]() и

и![]() служит контролем вычислений.

служит контролем вычислений.

Контроль осуществляют по следующим формулам:

![]() ; 1

; 1

![]() ;2

;2

![]() - суммы отсчетов по задней рейке

соответвеннопочерной и красной её сторонам.

- суммы отсчетов по задней рейке

соответвеннопочерной и красной её сторонам.

![]() - то же, по передней рейке соответственно

почерной и красной её сторонам.

- то же, по передней рейке соответственно

почерной и красной её сторонам.

Если

есть расхождение – называется высотной невязкой ![]() .

.

Для разомкнутого нивелирного хода.

![]()

Для

замкнутого![]()

![]() - сумма превышений в ходе.

- сумма превышений в ходе.

![]() - отметки реперов, на которые опирается

ход.

- отметки реперов, на которые опирается

ход.

Величины невязок в превышениях ходов зависят от точности приборов метода нивелирования и местных условий.

Для технического нивелирования.

![]() мм или

мм или ![]()

Для нивелирования IV

![]() мм или

мм или ![]()

L- длина хода

n- число станций в ходе.

Если невязка не превышает установленного допуска, то её разделяют поровну на все превышения с обратным знаком, т.е. выполнить увязку хода.

Увязка нивелирного хода, составление каналом отметок, описанию место нахождения реперов и составление технического отсчета относятся к стадии окончательной обработки нивелирования.

![]()

Рисунок 19 Ведомость увязки нивелирного хода.

Список использованных источников

Нормативно-техническая литература:

1.СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.

2.СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.