краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Красноярский медицинский техникум»

КУРСОВАЯ РАБОТА

ЛЯМБЛИОЗ КАК ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

Руководитель:

Л.А. Роппельт__________

(подпись)

__________________________

(оценка, дата)

Разработала:

Студентка 2 курса гр. 23/2

специальности Сестринское дело 34.02.01

А.В. Кочетаева ____________

(подпись)

2021

Оглавление

Введение………………………………………………………………………...3

Глава 1 Теоретический анализ проблемы ………………...………………….4

1. 1 Историческая справка ……………………………………………………5

1.1.1 Этиология лямблиоза…………………………………………………….6

1.1.2 Морфология………………………………………………………………8

1.1.3 Эпидемиология………………………………………………………….10

2.1 Патогенез лямблиоза………………………………………...…………12

2.1.2 Клиническая классификация лямблиоза……………………………..13

2.1.3 Симптомы лямблиоза………………………………………………….14

2.1.4 Осложнения лямблиоза…………………………………..…………….16

2.1.5 Диагностика лямблиоза……………………………………………...…17

2.1.6 Лечение и профилактика лямблиоза…………………………………...18

Вывод…………………………………………………………………............ .19

Глава 2 Эмпирическое исследование …………...…………………………..21

2.1 Методические исследования………………………………………….....21

2.2 Анализ результатов исследования……………………………………….22

Заключение…………………………………………………………………....24

Список литературы……………………………………………………………25

ВВЕДЕНИЕ

Одной из ведущих проблем в последние десятилетия, на которую обращают внимание медицинская наука и практика, является увеличение числа случаев инфекционных заболеваний. Среди них значительное место занимают паразитарные болезни. Сегодня паразитарные заболевания также как и в предыдущие годы остаются одними из самых частых видов патологии и представляют собой медико-социальную проблему. Так, по данным паразитологического мониторинга, в течение жизни практически каждый человек переносит паразитарное заболевание, причем чаще всего страдают дети. Распространенность глистно-протозойной инвазии среди взрослого и детского населения является критерием социально-экологического благополучия стран и регионов.

Особое положение в структуре паразитарных инвазий у детей занимает лямблиоз, широко распространенный, как в России, так и за рубежом. Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, под лямблиозом подразумевается любой случай инвазии лямблиями как клинически явный, так и бессимптомный. От лямблиоза страдает до 35 % детей. В XXI в. проблема инфекционных и паразитарных заболеваний не утратила своей актуальности. Распространенность инфекционных и паразитарных заболеваний среди взрослого и детского населения является критерием социально-экологического благополучия стран и регионов. Важность проблемы заболеваемости данными заболеваниями заключается не только в их масштабности, но и в том, какой ущерб здоровью населения наносят осложнения, провоцируемые ими. Это аллергизация и иммуносупрессия, канцерогенез, анемия, поражения желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, дисбактериоз. У детей с паразитарной инвазией отмечается отставание в нервнопсихическом развитии, раздражительность, ослабление памяти. Все эти факты ставят паразитозы в ряд важнейших проблем современного здравоохранения.

По данным ВОЗ распространенность лямблиоза в детской популяции составляет 350 случаев на 100 тыс. детского населения. Этот показатель в разных регионах может значительно колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости от санитарно-бытовых условий, возможности диагностики и настороженности врачей. Лямблии занимают 3-е место по распространенности после энтеробиоза и аскаридоза (ВОЗ, 2006).

Глава 1 Теоретический анализ проблемы

Лямблиоз, вызываемый Lamblia intestinalis (син. Giardia lamblia), представляет собой болезнь с преимущественным поражением кишечника и желчевыводящих путей. Возбудитель относится к простейшим и является причиной широко распространенного, особенно в детском возрасте, инфекционного заболевания. В большинстве случаев представители паразитозов локализуются в пищеварительном тракте. Так, кишечные паразитозы – это общепризнанная и наиболее распространенная социально-экономическая патология населения многих стран мира.

Пищеварительный тракт представляет собой единую систему, где рефлекторные механизмы, в том числе биохимические, ответственные за пищеварительные функции, направлены на обеспечение единства моторной и транспортной функций всех частей пищеварительной системы. Нарушения любого из звеньев регуляции данной системы либо воздействие неблагоприятных факторов могут вызывать различные патологические процессы. Хронические воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки в детском возрасте остаются социально важной проблемой современной детской гастроэнтерологии.

Патогенность лямблий в развитии хронических воспалительных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки в течение ряда лет ставилась под сомнение, что было связано с отсутствием отчетливых клинических симптомов заболевания и характерных патологоанатомических изменений пораженных органов при лямблиозе. Токсины лямблий нарушают барьерную функцию кишечника и увеличивают проницаемость кишечной стенки, в результате чего в кровь начинают поступать токсические вещества из просвета кишки. Необходимо отметить, что лямблиоз является этиологическим фактором в развитии воспалительных заболеваний пищеварительного тракта: гастритов, дуоденитов, энтеритов, колитов, холециститов.

Цель исследования – охарактеризовать поражения пищеварительного тракта у детей, вызванных паразитированием в организме лямблий на основании анализа историй болезни по материалам «Красноярской межрайонной детской клинической больница No 5» г.Красноярска.

1.1 Историческая справка

Ученые давно высказывали мнения о существовании каких-то мельчайших, невидимых простым глазом существ, повинных в распространении и возникновении заразных болезней. Возбудитель лямблиоза -Lamblia intestinalis-простейшее, обитающее в просвете тонкой кишки человека, первым в фекалиях человека с диареей в 1681 году обнаружил и описал Антони Ван Левенгук(1632-1723).

Еще в молодости Антони научился изготовлять увеличительные стекла. «Микроскоп» Левенгука - это, по существу, очень сильная лупа. Она увеличивала объект в250 –300 раз. Левенгук первым заметил, что кровь движется в мельчайших кровеносных сосудах - капиллярах. Он увидел, что кровь – это не какая-то однородная жидкость, как думали его современники, а живой поток, в котором движется великое множество мельчайших телец, которых теперь называют эритроцитами. Очень важно и другое открытие Левенгука: в семенной жидкости он впервые увидел сперматозоиды, маленькие клетки с хвостиками, которые, внедряясь в яйцеклетку, оплодотворяют ее, результатом чего является возникновение нового организма. Левенгук стал одним из первых, кто начал проводить опыты на себе. Он изучал выделения своего организма в зависимости от качества съеденной пищи. Левенгук испытывал на себе и действие лекарств. Заболевая, он отмечал все особенности течения своей болезни, а перед смертью скрупулезно фиксировал угасание жизни в своем теле.

В1673 году Левенгук первым увидел микробов. Они имели вид и палочек, и спиралей, и шариков. Так свершилось одно из великих открытий, положившее начало микробиологии - науке о микроскопических организмах. В 1680 году научный мир официально признал достижения Левенгука и избрал его действительным и равноправным членом Лондонского королевского общества. Левенгук вошел в историю, как один из крупнейших экспериментаторов своего времени. За шесть лет до смерти он написал пророческие слова: «следует воздержаться от рассуждений, когда говорит опыт».

В 1859 году жгутиковые простейшие (под названием Cercomonasintestinalis) были подробно описаны Д.Ф. Лямблем (1824-1895), который наблюдал их в фекалиях детей с диареей в клинике Праги. В 1882 году Kunstler впервые дал название этого возбудителя - Giardia. Семь лет спустя Blanchard безуспешно попытался в память Д.Ф.Лямбля дать родовое название Lamblia. Это название не прижилось из-за несоответствия законам биологической номенклатуры. Сегодня во всем мире это простейшее имеет название Giardia lamblia (G.intestinalis, G. Duodenalis), название Lamblia intestinalis применяется в некоторых странах СНГ и Восточной Европы.

1.1.1Этиология лямблиоза

Возбудитель Лямблиоза - Lamblia intestinalis. Giardia intestinalis, Giardia lamblia) - простейшее, относящееся к классу жгутиконосцев (Mastigophora), отряду Diplomonadida, семейству Hexamitidae. Жизненный цикл лямблий включает вегетативную стадию (трофозоит) и покоящуюся (цисту).

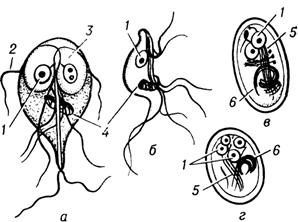

Трофозоит - это анаэробные, грушевидные микроорганизмы размерами 9-18 мкм. Они обитают в верхних отделах тонкого кишечника. Подвижны (имеют характерное движение в виде вращения вокруг продольной оси - боковое движение), тело спереди расширено и закруглено, сзади сужено и заострено. Имеют в составе два ядра (между ними пролегают опорные нити - аксостили) и парные органоиды - четыре жгутика( передние, боковые, центральный, хвостатые) и два медиальных тела (рис.1.а и б). Трофозоиты не имеют цитостома - органа заглатывания пищи и пищеварительной вакуоли, поэтому они всасывают пищу, переваренную хозяином (в основном, углеводы), всей поверхностью тела. Это называется осмотическим питанием. В передней их трети тела расположен присасывательный диск в виде специального углубления. С его помощью лямблии прикрепляются к ворсинкам слизистой оболочки тонкого кишечника. Цитоплазматическая мембрана задней поверхности имеет по краям булавовидные выросты, что также создаёт дополнительную прикрепляющую составляющую.

Слабо устойчивы в условиях окружающей среды. При покидании организма хозяина, при комнатной температуре даже в отсутствии агрессивных факторов быстро погибают. Трофозоиты размножаются продольным делением надвое, часть из них превращается в цисты, которые выделяются с фекалиями (трофозоиты могут быть обнаружены только в жидких фекалиях).

Рис. 1. Схематическое изображение лямблии:

а- трофозоит (вентральная поверхность); б - трофозоит (вид сбоку); в-двуядерная циста; г четырехъядерная (зрелая) циста; 1 — ядро; 2 — жгуты; 3 — присасывательный диск; 4 — медиальные тела; 5 — пучок аксонем жгутов; в — фрагменты пелликулы присасывательного диска.

Циста лямблии - овальное образование около 9 мкм в ширину и 13 мкм в длину (рис. 1, в и г), одетое оболочкой, которая на значительном протяжении отстает от внутреннего тела (двойная оболочка). Циста имеет 2 или 4 ядра, в цитоплазме продольный пучок аксонем жгутов. В цисте имеются фрагменты пелликулы присасывательного диска, который резорбируется при инцистировании трофозоита.

Цисты лямблий устойчивы и способны сохраняться во внешней среде до 66 дней при условии увлажнения. Оптимальными являются температура 2 - 6 °С и относительная влажность воздуха 80 - 100%. В водопроводной и прудовой воде цисты лямблий выживают в течение 1 - 3 месяцев при температуре воды от 4 до 20 °С. В сточной воде в летнее время цисты лямблий выживают до 3 - 4 месяцев. На продуктах питания цисты сохраняют жизнеспособность несколько часов, а при большой влажности продукта и до нескольких суток. Кипячение приводит к мгновенной гибели цист, при температуре 55 °С цисты погибают через 5 минут. Высушивание на воздухе в течение 24 ч приводит к полной гибели цист лямблий. Ультрафиолетовое излучение убивает цисты лямблий в окружающей среде при дозе облучения не менее 40 мДж/кв. см. Цисты лямблий более устойчивы к действию хлора, чем колиформные бактерии. Концентрации хлора, рекомендуемые для бактериального обеззараживания воды, неэффективны по отношению к цистам лямблий. Лямблии обитают в верхней трети тонкой кишки, прикрепляясь к эпителиальным клеткам. Органоидом прикрепления является выступ присасывательного диска, который внедряется в щеточную кайму эпителиальных клеток . Прикрепившаяся лямблия, очевидно, способна отсасывать питательные вещества из щеточной каймы благодаря биению центральных жгутов, создающему разрежение под куполом диска.

1.1.2 Морфология лямблий

В настоящее время морфологически надежно дифференцируются 6 видов лямблий: 1.Giardiaintestinalis,

2.Giardia muris,

3.Giardia agilis,

4.Giardia microti,

5.Giardia ardeae,

6.Giardia psittaci.

Из них Giardia muris, Giardia agilis, Giardia microti, Giardia ardeae, Giardia psittaci могут вызывать инфекцию у различных видов животных, птиц, рыб. Giardia intestinalis(G. duodenalis, G. intestinalis) может вызвать инфекцию у человека и различных видов млекопитающих.

Таким образом, лямблии могут обитать у большого количества хозяев. G. intestinalis представляют собой наибольшую опасность для здравоохранения, так как обитают у человека и близких к человеку видов млекопитающих.

Внедрение молекулярных генетических исследований позволило идентифицировать восемь основных генетических подтипов внутри видового комплекса G.intestinalis(A –H).

Лямблиоз человека связан с двумя подтипами А и В лямблий, внутри которых также имеются внутригрупповые различия (АI–АIII, ВIII–В IV). Лямблии, поражающие человека, могут также инфицировать большое количество других видов млекопитающих, включая домашних животных. Исследования, проведенные в Индии, показали, что в данном регионе у человека встречается подтип В, вызывая как хроническую диарею, так и острую. Поэтому лямблиоз рассматривается, как зоонозное заболевание, причем возможна передача как от человека животным, так и от животных человеку.

|

Высокое разнообразие клинической картины лямблиоза наполовину определяется видом ПАРАЗИТА, вызвавшей инвазию, другие 50% зависят от состояния здоровья человека.

|

Данные, полученные в Бангладеш, Перу, Испании, показали взаимосвязь диарейного синдрома у детей с подтипом АI и АII, тогда как инвазии, вызванные подтипом В этих странах чаще, протекали бессимптомно. В Руанде инвазии подтипом А сопровождались рвотой и болями в животе. Инвазии, вызванные подтипом В, протекали бессимптомно, но приводили к развитию тяжелых нарушений питания . Исследования, проведенные в Саудовской Аравии, Кубе, показали взаимосвязь дирѐйного синдрома с подтипом В. Наиболее часто диарейный синдром встречался при совместных инвазиях различных подтипов G.intestinalis. Эти инвазии имеют более тяжелое течение.

Наиболее подвержено лямблиозу детское население, в связи с их анатомо-физиологическими особенностями. Среди взрослых факторами риска являются: иммунодефицитные состояния (гипогаммаглобулинемия), гастроэктомия, хронический панкреатит. Высокий уровень заболеваемости у больных лямблиозом отмечается при болезни Крона, муковисцидозе, что ассоциируется с пониженной кислотностью желудка. У одного заболевшего человека или животного можно выявить не один генетический подтип лямблий, а два или несколько.

1.1.3 Эпидемиология

Распространение заболевания повсеместное, преимущественно в странах с влажным тёплым климатом. Только официально выявляемые случаи в России приближаются к 150 тысячам в год.

Сезонность выражена неярко, некоторый всплеск заболеваемости отмечается в тёплое время года. Возрастной состав больных склоняется в сторону детей.

Источник заражения - люди (больные различными формами лямблиоза и паразитоносители), причём наибольшая заразность наблюдается в подостром периоде заболевания, когда в 1 г фекалий может содержаться до нескольких десятков миллионов цист. Лямблии животных (нечеловеческие типы паразитов) не имеют доказательной базы в плане распространения и заражения человека.

Факторами передачи паразитов выступают: загрязнённая цистами термически не обработанная питьевая вода, пища, грязные руки (возможна прямая передача от человека к человеку). Определённую роль в передаче лямблий играют насекомые (тараканы, мухи) и животные (собаки, кошки) . Они являются механическими переносчиками (паразиты располагаются на их теле, шерсти, лапках, транзитом в кишечнике). Механизм передачи — фекально-оральный (водный, пищевой и контактно-бытовой пути). Наиболее часто передача осуществляется:

ü через водопроводную воду;

ü при употреблении плохо промытых зелени и овощей (или промытых под водопроводной водой без последующей термической обработки);

ü при нарушении правил санитарной гигиены, особенно в детских коллективах.

Доза заражения — от 10 до 100 цист (в зависимости от индивидуальных свойств иммунной реактивности кишечника). Возможны случаи невосприимчивости к паразитам: цисты лямблий, встречая агрессивно настроенную среду кишечника, проходят транзитом и выделяются в окружающую среду в неизменённом виде.

Иммунитет после лямблиоза нестойкий , возможно повторное заражение. Повышенный риск заболевания имеют лица с патологией иммунитета кишечника и дефицитом IgA. В окружающей среде цисты лямблий выживают достаточно долго. Оптимальными являются температура 2 - 6°С и относительная влажность воздуха 80 - 100%. Кипячение воды приводит к быстрой гибели цист, при + 55С цисты погибают уже через 5 минут. Замораживание цист до -13°С снижает их жизнеспособность. Высушивание цист лямблий на воздухе в течение суток приводит к их полной гибели. Цисты лямблий устойчивы к ультрафиолетовому облучению. Насекомые также могут способствовать распространению цист лямблий. Их обнаруживают в кишечнике мух, тараканов, мучных хрущаков, навозных жуков. Проходя через пищеварительный тракт этих насекомых, цисты лямблий не утрачивают своей жизнеспособности. Цисты лямблий устойчивы к действию хлора. Концентрации хлора, рекомендуемые для бактериального обеззараживания воды, оказываются неэффективными по отношению к цистам лямблий

2.1 Патогенез лямблиоза

Симптомы лямблиоза зависят от инфицирующей дозы, функционального состояния ЖКТ и иммунного статуса организма. Увеличению количества лямблий способствуют пища, богатая углеводами, резекция желудка в анамнеза и снижение кислотности желудочного сока. Препятствует размножению лямблий белковая диета. Массивная инвазия лямблиями возникает при иммунодефиците, особенно у детей с первичной гипогаммаглобулинемией, селективным дефицитом IgA.

Трофозоиты обитают в двенадцатиперстной кишке, прикрепляясь с помощью присасывательных дисков к эпителиальным клеткам ворсинок и крипт. Они не проникают в слизистую оболочку кишки, однако присасывательные диски образуют углубления на микроворсинчатой поверхности эпителиальных клеток. Паразиты питаются продуктами пристеночного пищеварения и могут размножаться в кишечнике в огромных количествах. В местах паразитирования лямблий усиливаются митотические процессы и зрелые, функционально полноценные клетки замещаются молодыми, незрелыми (частая смена эпителия); в результате нарушается всасывание компонентов пищи. Эти изменения обратимы, после излечения от лямблиоза процесс всасывания нормализуется.

Лямблиозу часто сопутствует дисбиоз кишечника, особенно возрастает численность аэробной микрофлоры. Продукты метаболизма лямблий и вещества, образуемые после их гибели, всасываются и вызывают сенсибилизацию организма. Морфологические изменения при лямблиозе характеризуются укорочением сосочков слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки, уменьшением глубины крипт.

Лямблии способны вырабатывать IgA-протеазы, разрушающие иммуноглобулины этого класса. Возможно, это имеет значение в формировании упорного рецидивирующего течения лямблиоза. резистентного к противопаразитарным лекарствам. В организме человека лямблии размножаются в огромных количествах (более 1 млн паразитов на 1 см2 слизистой оболочки), нарушая пристеночное пищеварение и двигательную активность тонкой кишки. Происходит ухудшение всасывания жиров, углеводов, витаминов С и В12.

2.1.2 Клиническая классификация лямблиоза.

Согласно ВОЗ (1988г.) лямблиоз классифицируется следующим образом:

I. Лямблиоз без клинических проявлений (латентный).

II. Лямблиоз с клиническими проявлениями (манифестный).

ü кишечная форма - функциональные расстройства кишечника (дуоденит, энтерит, дуодено - гастральный рефлюкс, гастроэнтерит);

ü билиарно - панкреатическая форма -дискинезия желчевыводящих путей, реактивный панкреатит;

ü форма с внекишечными проявлениями - нейроциркуляторная дисфункция, астеноневротический синдром, аллергические проявления;

ü смешанная форма.

Острый период характеризуется диареей, тошнотой, анорексией, болями в верхней и средней эпигастральной области, вздутием кишечника, непереносимость лактозы. Острый период длится обычно несколько дней, после чего лямблиоз чаще всего переходит в подострую или хроническую стадии, для которых характерны кратковременные обострения, проявляющиеся, прежде всего, появлением жидкого стула, вздутия живота, часты жалобы на головные боли, потерю в массе, повышенную утомляемость.

Выделяют две основные клинические формы кишечного лямблиоза:

1.Первичная инфекция с диареей, клиническими и лабораторными признаками нарушения всасывания в пищеварительном тракте. Течение этой формы лямблиоза кратковременное, обычно происходит быстрое самостоятельное купирование болезни или она легко поддается лечению.

2.Затяжное рецидивирующее течение, встречается чаще всего у больных с нарушением резистентности слизистой кишечника специфической или неспецифической природы. Развитие этой формы возможно даже при благоприятных санитарно-гигиенических условиях среды пребывания человека.

Лямблиоз также может протекать в субклинической и бессимптомной формах. Первичная инвазия (особенно у детей) обычно сопровождается яркими клиническими симптомами, но в эндемичных районах многие случаи заболеваний у взрослых и детей старшего возраста протекают бессимптомно. Период клинической инкубации составляет от 1 до 4 недель, чаще всего 2 недели, однако во время вспышек он может сокращаться до 5-10 дней.

2.1.3 Симптомы лямблиоза

Инкубационный период длится от нескольких дней до месяца и более. Чаще всего при заболевании не наблюдается вообще никаких клинических проявлений, особенно у взрослых.

В основном у детей начало болезни может начаться с появления субфебрильной или фебрильной температуры (37,1–38,0°C или 38,0–39,0°C), болей в животе, тошноты, иногда рвоты, метеоризма, жидкого стула. Живот при этом болезнен, вздут, урчит по ходу кишечника. Грудные дети становятся беспокойными, кричат, нарушается сон, симптоматика усиливается во время и после кормления, возможно появление аллергодерматозов и опрелостей. В динамике при отсутствии лечения это может приводить к нарушению роста и психоэмоционального развития, частым простудным или аллергическим заболеваниям, развитию хронических проблем органов ЖКТ.

У детей более позднего возраста и взрослых такая яркая симптоматика наблюдается редко — на первый план выходит постепенное развитие диспепсических явлений со стороны ЖКТ умеренного характера:

ü метеоризм;

ü дискомфорт и боли в животе преимущественно в околопупочной области и правом подреберье;

ü нарушения стула в различных сочетаниях;

ü появление налёта на языке;

ü иногда горечь во рту и кожные проявления (усиление выраженности угревой сыпи, хронических полиэтиологических заболеваний, например, псориаза и дерматитов);

возможны вегетативные расстройства, головные боли, головокружения, неустойчивость артериального давления, повышения температуры тела, чувствительность лимфоузлов.

У взрослых с лямблиозом чаще отмечаются боли в правом подреберье, горечь во рту, тошнота, неустойчивый стул, боли в эпигастральной области, реже беспокоят боли вокруг пупка, снижение аппетита, головные боли и головокружение. У большинства больных язык обложен желтоватым налетом, отмечается болезненность при пальпации в точке проекции желчного пузыря, эпигастральной области.

Некоторые клиницисты выделяют неврологическую форму лямблиоза в связи с тем, что он часто сопровождается невротическими симптомами -слабостью, быстрой утомляемостью, раздражительностью, плаксивостью, головными болями, головокружениями, болями в области сердца, и в некоторых случаях эти симптомы являются преобладающими. Примечательно, что Д.Ф Лямбль назвал лямблии «паразитом тоски и печали».

Основные симптомокомплексы:

ü Симптомы интоксикации и вегетативных изменений — повышенная утомляемость, плаксивость, раздражительность, нарушение ритма сна, головокружения, аритмии, субфебрилитет и другие.

ü Симптомы поражения ЖКТ — дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, снижение аппетита, появление чувства горечи во рту, нарушения стула (запоры и поносы), налёт на языке и неприятный запах изо рта, снижение массы тела и другое.

ü Симптомы поражения кожи — аллергические высыпания различного характера и локализации, атопический дерматит, бледность и шероховатость кожи, повышенная сухость покровов, хейлит (воспалительные изменения кожи губ и их слизистой), заеды (трещинки в уголках рта), нетипичное/неконтролируемое течение хронических патологий кожи.

ü Усиление развития и обострения заболеваний, прямо не связанных с лямблиозом — бронхиальная астма, псевдоаллергические явления, гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, неспецифический язвенный колит, артриты и другое.

ü Симптомы мальабсорбции (потери питательных веществ) — авитаминозы, отставание в физическом и умственном развитии, дистрофия (эти проявления более характерны для детей).

2.1.4 Осложнения лямблиоза

Возможны специфические и неспецифические осложнения лямблиоза.

К специфическим относятся:

ü крапивница - зудящие обширные высыпания на теле;

ü отёк Квинке - выраженный отёк подкожной клетчатки, иногда сопровождающийся зудом и чувством удушья;

ü офтальмопатия - нарушения восприятия органом зрения;

ü артрит -дискомфорт и боли в суставах;

ü гипокалиемическая миопатия - слабость определённых групп мышц.

К неспецифическим осложнениям относятся:

ü наслоение интеркуррентных заболеваний (вторичная флора);

Лабораторная диагностика включает в себя:

1. Клинический анализ крови — в остром периоде наблюдается эозинофилия, базофилия и повышение СОЭ; в последующие периоды -умеренная эозинофилия или нормальное значение эозинофилов, иногда незначительная базофилия.

2. Биохимический анализ крови — иногда отмечается повышение уровня общего билирубина и амилазы.

3. Копролоскопическое исследование кала — "золотой стандарт" диагностики. Оно позволяет выявить цисты (наиболее часто) и вегетативные формы лямблий (в редких случаях). В виду прерывистого цистообразования, показано неоднократное исследование с некоторым интервалом (семь дней). Существует широко распространённое заблуждение о том, что кал нужно сдавать "тёплым" (свежим). На самом деле, в этом нет никакой необходимости. Так как данное исследование предполагает обнаружение цист лямблий, которые очень устойчивы во внешней среде, период от дефекации до исследования никоим образом не влияет на информативность результата анализа.

4. Иммунохроматографический метод и ПЦР- диагностика кала (выявление антигенов и нуклеиновых кислот паразита) - имеет хорошую информативность и вполне может применяться в комплексе с другими методами исследований.

5. ИФА-диагностика - малоинформативное исследование, так как локализация лямблий в просвете кишечника не создаёт условий для полноценного иммунного ответа, который наблюдается в основном у детей при остром заболевании, что создаёт значительное число ошибочных результатов как гипо -, так и гирпедиагностики.

6. Дуоденальное зондирование (выявление вегетативных форм лямблий в двенадцатиперстной кишке) - может применяться в сложных диагностических случаях и при подозрении на коинвазирование (например, описторхами при описторхозе).

7. УЗИ органов брюшной полости и ФГДС - позволяют выявить признаки нарушения моторики гепатобилиарной области.

Дифференциальная диагностика предполагает исключение следующих заболеваний:

ü паразитарные заболевания другой этиологии (как кишечной, так и внекишечной локализации);

ü хронический гастродуоденит (симптомосходная симптоматика);

ü кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и другие);

Лечение острой формы лямблиоза, которая возникает в основном у детей, должно осуществляться в стационаре и включать в первую очередь дезинтоксикационную и дегидратационную терапию, а также щадящее питание.

При подтверждении диагноза проводится этиотропное лечение одним из противолямблиозных препаратов (нитрогруппа) в сочетании с желчегонными средствами, и лекарствами, улучшающими микрофлору кишечника.

При длительном хроническом течении в виду персистирующей колонизации лямблиями слизистой оболочки тонкого кишечника и местным иммунодефицитом курс лечения должен быть комплексным, включающим:

ü диетотерапию (ограничением поступления углеводов);

ü средства этиотропного воздействия (химиопрепарат);

ü приём желчегонных препаратов;

ü иммунотерапию (усиление фагоцитоза и восполнение дефицита IgA);

ü устранение дисбиоза кишечника (пробиотики).

К сожалению, в последнее время всё чаще встречаются штаммы лямблий, устойчивых к различным видам противопаразитарной терапии, поэтому средняя вероятность успешной эрадикационного лечения не превышает 85%.

После курса лечения проводиться паразитологический контроль методом копроовоскопии или ПЦР не ранее двух недель после завершения курса лечения длительностью в три месяца со сдачей анализа раз в месяц.

Профилактика

Специфической профилактики не разработано. Основной упор следует делать на меры соблюдения санитарных норм:

ü выявление людей, зараженных лямблиями (больных и носителей), и проведение их санации;

ü обследование людей, контактировавших с больными;

ü санитарно-паразитологический контроль в детских образовательных учреждениях;

ü соблюдение санитарно-гигиенических норм населением;

ü использование для питья только кипяченой воды;

ü контроль за соблюдением санитарного законодательства на объектах питания и водоснабжения.

Вывод

Лямблиоз представляет собой болезнь с преимущественным поражением кишечника и желчевыводящих путей. Пищеварительный тракт представляет собой единую систему, где рефлекторные механизмы, в том числе биохимические, ответственные за пищеварительные функции, направлены на обеспечение единства моторной и транспортной функций всех частей пищеварительной системы. Нарушения любого из звеньев регуляции данной системы либо воздействие неблагоприятных факторов могут вызывать различные патологические процессы.

Хронические воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки в детском возрасте остаются социально важной проблемой современной детской гастроэнтерологии. Патогенность лямблий в развитии хронических воспалительных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки в течение ряда лет ставилась под сомнение, что было связано с отсутствием отчетливых клинических симптомов заболевания и характерных патологоанатомических изменений пораженных органов при лямблиозе. Токсины лямблий нарушают барьерную функцию кишечника и увеличивают проницаемость кишечной стенки, в результате чего в кровь начинают поступать токсические вещества из просвета кишки. Необходимо отметить, что лямблиоз является этиологическим фактором в развитии воспалительных заболеваний пищеварительного тракта: гастритов, дуоденитов, энтеритов, колитов, холециститов

Актуальность проблемы лямблиоза у детей во многом обусловлена тем, что его клинические проявления часто путают с различными болезнями. Такими как, функциональные нарушения пищеварительного тракта, синдромы избыточного роста кишечной микрофлоры в тонкой кишке, поливитаминной недостаточности, а также развитие аллергических заболеваний - рецидивирующей крапивницей, атопическим дерматитом, гастроинтестинальной формой пищевой аллергии, которые без адекватной терапии приобретают рецидивирующее течение.

Глава 2 Эмпирическое исследование

Доказано, что распространенность лямблиоза среди детского населения в 4–8 раз превышает таковую у взрослых. Лямблии поражают преимущественно желудочно-кишечный тракт, при этом поражение двенадцатиперстной кишки, желчевыводящей системы и тонкого кишечника является доминирующим в клинической картине болезни. Среди детей пораженность лямблиями составляет от 27–70 %, причем наибольший процент приходится на детей младшего возраста. Дети начинают заражаться с 3-месячного возраста. Более высокий для них риск заражения объясняется отсутствием естественной иммунизации, высоким уровнем пристеночного пищеварения. Мальчики поражаются в 2 - 3 раза чаще, чем девочки.

Восприимчивость людей к заражению различна. Ведущая роль в формировании устойчивости к инфицированию лямблиями отводится барьерной функции слизистой оболочки тонкой кишки, состоянию местного и активности клеточного иммунитета. Инвазии предшествует снижение резистентности слизистой оболочки тонкой кишки, нарушение ее защитных свойств. Существенное повреждающее действие на слизистую оболочку могут оказать ксенобиотики: консерванты, красители, некоторые вкусовые добавки, входящие в состав низкокачественных пищевых продуктов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: проанализировать характер поражения желудочно-кишечного тракта у детей дошкольного возраста вследствие инвазии, вызванной паразитированием лямблий.

2.1 Методика исследования

Для выполнения поставленной задачи было проведено наблюдение и обследование (клиническое, лабораторно-инструментальное) 131 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, проходивших лечение в «Красноярской межрайонной детской клинической больнице No 5», г. Красноярска в 2018г.

Клинический диагноз «лямблиоз» был выставлен на основании жалоб пациентов, обратившихся к специалисту за медицинской помощью - 97,6 % (40 детей) и в одном случае(2,4 %) при прохождении профилактического медицинского осмотра.

Диагноз во всех случаях был установлен на основании анамнеза и обнаружения цист лямблий в фекалиях (100 %).

2.2 Анализ результатов исследования

В 2018 г. в различных поликлиниках г.Красноярска с подозрением на лямблиоз было обследовано 442 ребенка. Под наблюдением находился 131 ребенок (29,6 %) в возрасте от 2 до 17 лет, из которых на долю детей раннего возраста от 2 до 7 лет приходилось 53 человека (40,5 %).

Поражения желудочно-кишечного тракта у данной группы детей составляли 77,4 %. Из группы детей, находившихся под наблюдением, большую часть составляли дети в возрасте от 3 до 7 лет - 70,7 % . В остальных случаях – 29,3 % составляли дети, чей возраст колебался от 2 до 3 лет. Большая часть детей приходилась на организованные коллективы :

детские дошкольные и школьные учреждения–70,7 %

На долю детей из неорганизованных коллективов приходилось 29,3 % Практически все дети проживали в городской черте –95,1 %.

Клинические проявления поражения ЖКТ отмечались практически у всех обследованных детей и составляли 97,6 % .

Так, наиболее частыми жалобами у детей были:

ü боль в животе –58,5 %

ü снижение аппетита –43,9 %

ü тошноту и жидкий стул – по 26,8 %

ü раздражительность – 24,4 %

ü различные аллергические высыпания на коже – 22,0 %

ü редких случаях отмечались жалобы на рвоту – 12,2 %

ü незначительное повышение температуры и алопецию – по 4,9 %

По результатам ультразвукового исследования, согласно жалобам, у всех пациентов были:

ü боль в животе 36,6 %

ü снижение аппетита –24,4 %

ü различные аллергические высыпания –12,2 %

ü раздражительность –9,8 %

ü тошнота и жидкий стул –по 7,3 %

отмечены следующие изменения.

ü реактивные изменения со стороны поджелудочной железы - в 36,6

ü реактивные изменения со стороны печени в виде увеличения ее размеров отмечались у одного ребенка –2,4 %.

ü дискинезии желчевыводящих путей отмечались у 14,6 %

ü в виде реактивных изменений со стороны печени и поджелудочной железы –26,8 %

ü реактивные изменения со стороны печени, поджелудочной железы и признаки дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) отмечались у 9,8%

ü реактивные изменения со стороны печени и признаки ДЖВП - 4,9

При сборе эпидемиологического анамнеза было выяснено, что большая часть инвазированных детей:

ü не соблюдают правила личной гигиены,–56,1 %

ü имелся тесный контакт с домашними животными - 39,0 %

из вредных привычек отмечались:

ü онигофагия (привычка грызть ногти) –19,5 %

ü геофагия (привычка есть землю) –17,1 %

ü вредные привычки отсутствовали –22,0 %

Перед началом курса химиотерапии всем инвазированным лямблиями детям проводилось исследование крови (общий анализ крови). У большинства детей – 80,5 % –показатели общего анализа крови соответствовали норме.

У некоторых детей отмечались эозинофилия –9,8 %, лейкоцитоз –7,3 % и анемия –2,4 % .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее частыми жалобами детей были боль в животе, аллергические реакции на коже, и жидкий стул. Чаще всего у детей отмечали сочетанные реактивные изменения в печени и поджелудочной железе. Лямблиоз чаще всего регистрировали у детей дошкольного возраста.

1.Лямблиоз регистрировался чаще у детей в возрасте от 3 до 7 лет из организованных коллективов.

2.Причиной заболевания чаще всего являлись несоблюдение правил личной гигиены, тесный контакт с домашними животными, а также ониго-и геофагия.

3.Основными клиническими симптомами заболевания являлись боль в животе, снижение аппетита, тошнота, раздражительность и жидкий стул.

Лямблиоз - актуальная проблема здравоохранения, о которой мы имеем далеко не полную информацию. Актуальность лямблиоза у детей во многом обусловлена тем, что его клинические проявления часто маскируются различными вариантами патологии ЖКТ, нервной системы, аллергических заболеваний.

Изучение особенностей клиники, эпидемиологии и профилактики лямблиоза, а также совершенствование идентификационных и количественных методов его диагностики - задача для научного поиска и наблюдений практических врачей.

Список литературы

1.Аракельян Р.С., Окунская Е.И., Сергеева Н.А., и др. Поражения желудочно-кишечного тракта у детей, инвазированных лямблиями по данным результатов ультразвукового исследования // Вестник Российской военно-медицинской академии. –2019. –No 1 (65). –С. 38–41.

2.Бегайдарова Р.Х., Насакаева Г.Е., Кузгибеко-ва А.Б., и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика лямблиоза // Международный журнал экспериментального образования. –2013. –No 10-1. –С. 70–75.

3.Захарова И.Н., Авдюхина Т.И., Дмитриева Ю.А., и др. Лямблиоз у детей // Российский медицинский журнал. –2013. –Т. 21, No 24. –С. 1161–1165.

4.Насакаева Г.Е., Бегайдарова Р.Х., Ходжаева Н.М. Эпидемиология, клиника, диагностика лямблиоза у детей // Вестник Авиценны. –2012. –No 3 (52). –С. 154–158.

5.Сайдалиев М.А., Талабов М.С. Особенности микрофлоры кишечника у детей при лямблиозе // Здраво-

охранение Таджикистана. –2014. –No 1 (320). –С. 42–45.

6.Усенко Д.В., Конаныхина С.Ю. Современные аспекты диагностики и лечения лямблиоза // Вопросы современной педиатрии. –2015. –Т. 14, No 1. –С. 108–113.

7. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Авдюхина Т.И. и др. Лямблиоз у детей (пособие для врачей) / М., 2008. —32 с.

8. Авдюхина Т.И., Константинова Т.Н., Кучеря Т.В., Горбунова Ю.П. Лямблиоз. - М.: Российская медицинская академия последипломного образования, 2003. —30 с.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.