МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОНСПЕКТ

ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ

МДК.03.02. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

Преподаватель: Кожушко Н.Б.

Рассмотрено на заседании ПЦК

преподавателей дошкольной педагогики,

психологии и отдельных методик

Протокол № 1 от ___________

Председатель ПЦК Кашик С.Р.

РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ.

ТЕМА 6.1. Сущность обучения грамоте, ее место в системе работы по

развитию речи детей

ЦЕЛЬ: Способствовать формированию первичных представлений обучающихся о теоретических основах обучения грамоте детей дошкольного возраста. Раскрыть сущность понятий «грамота». «чтение», «письмо». Познакомить с современными исследованиями о возможностях обучения детей грамоте. Сделать краткий обзор обучения грамоте в прошлом. Побудить студентов к самостоятельному изучению современных технологий обучения детей грамоте. Развивать аналитические способности. Формировать общие компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Формировать профессиональную компетенцию ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция

ОБОРУДОВАНИЕ: учебник, схемы

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку: учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений/ М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.: Академия, 2013.-400 с

2. Бородич, А.М Методика развития речи детей. Курс лекций для студентов пед.ин-тов по специальности «Дошкольная педагогика и психология/ А.М.Бородич.- М.: Просвещение, 1974

3. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Н.А Стародубова. - М.: Академия, 2009.-256с

4. Ушакова, О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: / учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений/ О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. —М.: ВЛАДОС, 2008.- 287 с.

Дополнительная литература:

1. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – М., 1978.

2.Иваненко А.П. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. – К., 1987.

3. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи. – М. : Сфера, 2000.

4. Новоторцева Н. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. – Ярославль: Академия развития, 1998.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Вступительная часть.

1.1. Организация студентов.

1.2. Мотивация учебной деятельности.

Назвать тему, сформулировать цель и задания, дать короткую характеристику проблемы, назвать литературу к лекции

3.2. Направление дальнейшей самостоятельной работы студентов над темой

2. Изложение материала лекции (познакомить с планом работы. Раскрыть все пункты плана лекции.)

План

1.Основные понятия темы

2. Что необходимо ребенку перед школой. Как строится процесс обучения грамоте

3. Цели, задачи и содержание обучения грамоте дошкольников.

4. Формы и методы обучения

5. Этапы обучения грамоте

6.Современные требования к занятию по обучению грамоте.

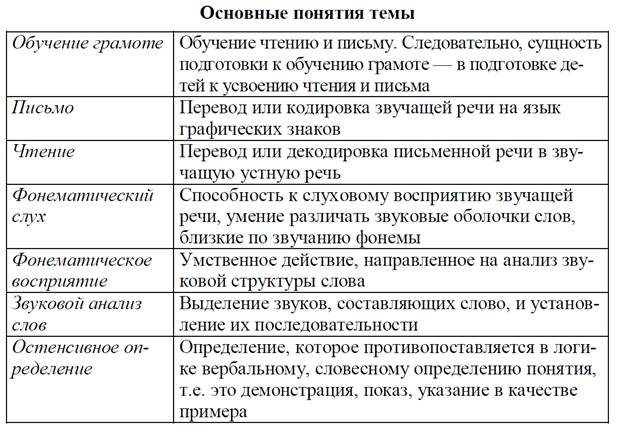

1. Основные понятия темы

Таблица 1

2. Что необходимо ребенку перед школой

Отметим, подготовка старших дошкольников к обучению грамоте и обучение детей чтению и письму является главной задачей начальной школы. Вместе с тем, школа заинтересована в том, чтобы ребенок, который приходит в первый класс, был хорошо подготовленным к обучению грамоте, а именно:

Как строится процесс обучения грамоте

Обучение грамоте происходит постепенно, в игровой форме. Можно выделить следующие задачи:

Современные методики обучения грамоте основываются на звуковом аналитико-синтетическом методе обучения чтению, предложенном К. Д. Ушинским более ста лет назад. Согласно этой методике знакомство детей со звуками происходит при выделении их непосредственно из живой речи. Сначала усваиваются гласные звуки а, о, и, е, у, ы. Задания усложняются постепенно. Звук определяется в односложных, двусложных, а затем в многосложных словах. Потом изучаются гласные я, ю, ё. И только после этого переходят к изучению согласных. К. Д. Ушинский писал, что научить детей определять согласные в составе слова — это самая важная и сложная задача, она является «ключом к чтению».

Для маленьких детей игровая составляющая занятий является важным аспектом. Ребёнка надо мотивировать для выполнения упражнений, увлечь интересной задачей. Приёмов и способов разработано много, нужно только подобрать соответствующие теме занятия и возрасту детей. Занятия по обучению грамоте могут включать в себя основные приёмы воспитательской деятельности: рассматривание картинок, рисование, чтение стихов, разгадывание загадок, подвижные игры, но, кроме этого, имеются специфические упражнения, которые будут рассмотрены дальше. Проводить занятия по грамоте рекомендуется не реже одного раза в неделю.

Если в группе происходит значительная дифференциация по уровню усвоения материала, то желательно использовать индивидуальные задания или проводить занятия по подгруппам.

3 Цели, задачи и содержание обучения грамоте дошкольников.

В современной дошкольной психологии определены условия успешного учения ребенка, которые включают в себя наличие соответствующих мотивов учения, а также произвольно управляемого поведения, обеспечивающего реализацию этих мотивов. Недоразвитие целенаправленной деятельности связано с нарушением развития эмоционально-волевой сферы, психическим инфантилизмом. Именно произвольное управление деятельностью необходимо для процесса обучения. В связи с этим в период дошкольного воспитания выделяется важная задача развития у детей интереса к учению, выработка положительных мотивов учения, формирование нравственной и волевой готовности к обучению.

Обучение грамоте в детском саду преследует две цели:

1. Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте.

2. Научить детей чтению и письму.

К числу предпосылок, важных для овладения грамотой, относится осознание ребенком речевой действительности и ее элементов: звуков, слов. Осознание языковой действительности имеет большое значение для умственного становления личности в целом, обеспечивает высокую эффективность речевого развития и успешность последующего систематического изучения курса родного языка. Осознание речевой действительности, языковых обобщений (словесного и звукового состава речи) происходит в процессе практического овладения ребенком различными системами языка уже в дошкольном возрасте. При этом учитывается повышенный интерес детей 4-5 лет к звуковой стороне языка. Пятый год жизни ребенка является периодом наиболее высокой “языковой одаренности”, особой восприимчивостью к звуковой стороне речи. Читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда вытекает необходимость предваряющего знакомства детей со звуками родного языка.

Обучение грамоте начинается не тогда, когда пытаются заставить ребенка запомнить букву, а когда ему скажут: “Послушай, как поет синичка!”.

Ребенка учат делить слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы. По звуковому анализу проводится специальная работа: при помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое, подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. В таких случаях утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию – ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа заменяется фишками – заместителями букв. Одновременно дети в практическом плане усваивают термины: звук, слог, слово, предложение, предлог, дифференцируют звуки по твердости – мягкости, глухости – звонкости. Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа слоги, слова, предложения. Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно.

Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами соревнования, так как игровые приемы и дидактические игры составляют специфику обучения дошкольников.

Дети учатся по количеству хлопков или по заданному слогу придумывать слово, отобрать картинки, в названии которых есть заданный звук или слог. По мере знакомства с буквами, они вписываются в схему слова. Дети узнают, что слог содержит один гласный звук, в слове столько слогов, сколько гласных звуков. Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения. Дети берут для звукобуквенного анализа слова различного слогового состава и слова со стечением согласных звуков. Дети учатся вставлять пропущенные буквы, читать слоги, составлять из них слова, слитно их читать, объясняя смысл прочитанного. Они учатся также делить предложение на слова, определять количество, порядок слов в предложении, выделять предлог.

Первоначальное обучение грамоте предусматривает:

1. Формирование приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать, обобщать. В то же время, само обучение грамоте носит развивающий характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности.

2. Уточнение и обогащение словарного запаса с уточнением представления об окружающем мире.

3. Развитие связной речи. Формирование и совершенствование целенаправленных и связных высказываний, точное употребление слов, грамматическая правильность построения предложения, внятность, выразительность.

4. Воспитание умения ориентироваться на систему правил, необходимых для учебной работы.

5. Совершенствование чувственного опыта в области родного языка (развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза).

6. Формирование слогового чтения и навыков письма.

Задачи подготовки детей к обучению грамоте:

1. Формирование направленности на звуковую сторону речи:

2. Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова:

3. Активизация устной речи детей. Сделать предметом их внимания слово и предложение, учить изменять и образовывать новые слова, наблюдать, сравнивать и обобщать явления языка.

Проведение занятий с применением наглядных пособий и игровых приемов дает возможность в течение 30 минут поддерживать работоспособность даже у детей с неустойчивым вниманием и быстро истощаемой нервной системой. Программный материал усваивается легче и быстрее, расширяется словарный запас, прочнее усваиваются слого-звуковой анализ и синтез, особенности лексико-грамматического строя речи, активизируется самостоятельность мышления.

4. Формы и методы обучения

Выделяются три основные группы методов обучения детей, каждая из которых базируется на определённой форме мышления ребёнка.

Проводя занятия, воспитатель должен использовать приёмы так, чтобы чередовались различные виды деятельности детей, переключался способ получения информации: зрительный, тактильный, слуховой.

5. Этапы обучения грамоте

Обучение грамоте делится на 2-3 этапа:

1 этап – добуквенный (добукварная подготовка)

С чем знакомимся? (языковые понятия)

Предложение – это несколько слов, связанных между собой по смыслу и выражающих законченную мысль – схема предложения – её оформление (мысль началась, мысль закончилась), с помощью мыслей выражаем чувства, знаки препинания в конце предложения(?,!, ., …)

Слово

Слог - делим слово на слоги разными способами (хлопки, подбородок, скандирование – ребёнок сам выбирает удобный способ)

Ударение – способы постановки ударения: позови слово; ставить ударение на разные слоги, потом выбрать правильный вариант, слово можно спросить: это мАма? Показать разные способы постановки ударения.

Звуки – речевые и неречевые (из этих звуков можно собрать слово?) – собрать слово можно только из тех, что произносит человек.

Гласные – поются, воздух проходит свободно, не встречают преграду – произносим сначала тихо, потом громко, чем громче, тем шире раскрывается рот (гласные – ротораскрыватели), историческая справка – глас, голос

Согласные – не всегда поются, звук встречает преграду, спотыкается, ротосмыкатели, твердые, мягкие и т.д.

Виды деятельности воспитанниковв подготовительный период:

Фонетическая работа:

2 этап – буквенный

Начинается с первой буквы, не в алфавитном порядке.

3 этап - послебукварный

6.Современные требования к занятию по обучению грамоте.

Методика проведения фронтальных занятий предполагает комплексный подход в сочетании с наглядными и игровыми приемами. В ходе занятия реализуется основной принцип образования – принцип соблюдении триединой задачи: воспитание, развитие, обучение.

Развитие проводится по основным направлениям:

Занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом.

Предлагается разнообразное построение занятий: игра, занятие – спектакль, дети – учителя.

Используются литературные персонажи, специальные панно, сюжеты сказок, элементы сюжетно-дидактических игр, сюжетных и пейзажных картин.

Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия. Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие учебного материала способствует спонтанному развитию связной речи, познавательных процессов и соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально реализуются потенциальные возможности детей. Занятия направлены на включение в работу всех анализаторных систем.

Схема занятия включает:

1. Оргмомент с элементами релаксации, психогимнастики и психофизическими упражнениями.

2. Мимические, дыхательные, голосовые и физические упражнения.

3. На каждом занятии ведется работа над усвоением лексико-грамматического строя речи.

4. Физминутки несут речевую нагрузку.

5. Задания на словотворчество детей.

6. Задания на коррекцию психических функций.

Комплексно – игровой метод организации фронтальных занятий дает возможность добиться положительного результата в работе с детьми. Материал легче усваивается в рамках сюжета сказки, путешествия, приключения, игры или одной лексической темы. Дети, играя, постигают понятие “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”, “предлог”, “буква”, закрепляют правильное произношение звуков в пословицах и поговорках, участвуют в сочинении сказок, стихов, чистоговорок.

Некоторые варианты организации занятий с использованием:

В занятия вводятся задания на развитие языкового анализа и синтеза, подготовку к обучению грамоте, лексико-грамматические задания, физпаузы, голосовые, дыхательные упражнения, имитация движений и действий, творческие задания, словотворчество, игры и упражнения на развитие познавательных процессов, стихи, диалоги.

Более детальное изложение вариантов организации сюжетно-тематических фронтальных занятий:

1. Организационный момент.

Цель: введение в тему занятия, создание положительного настроя на обучение, пробуждение интереса к познанию новых звуков, а также коррекция психофизических функций. Основная задача педагога – включить детей в работу с первых минут занятия. Огрмоменты проводятся в разных вариантах, но в любом случае полезно включать релаксационные, мимические и имитирующие упражнения.

Например, занятие на основе сюжета “Прогулка по лесу” (звук ЛЬ) начинается с загадки: “Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает, когда это бывает?” Представьте себе, что сейчас лето. Поднимите руки к солнышку, подставьте лицо. Вам тепло и приятно (расслабление). Спряталось солнышко. Сожмитесь в комочек – холодно (напряжение). Опять засветило солнышко (расслабление).

Психогимнастика способствует раскрепощению детей, проявлению своего “Я”, развитию воображения, преодолению двигательной неловкости.

2. Сообщение темы занятия.

Обычно выставляют игрушки, плоскостные фигурки.

Например, в занятии “Наши друзья – Домовой и Домовенок” (звуки Д, ДЬ) тема сообщается следующим образом: Сегодня к нам пришли озорной Домовенок и дедушка Домовой. Где они могут жить? Какой первый звук вы услышали в словах: дом, Домовенок? Сегодня мы вместе с ними будем изучать звуки “Д”, ”ДЬ”.

На занятии “Поездка в Простоквашино” (звуки Р, РЬ) дети разговаривают по телефону с котом Матроскиным: Сегодня мы поедем в Простоквашино к дяде Федору, коту Матроскину, Шарику и повторим звуки “Р”, “РЬ”.

Игровая форма сообщения темы не только пробуждает интерес к занятию, но и достигается главное для этого этапа – направляется внимание детей к изучаемому звуку, к восприятию новых и повторению пройденных звуков.

3. Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам.

На данном этапе реализуются следующие задачи:

4. Произношение звуков в слоговых сочетаниях и словах.

Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и фонематического восприятия, мимики и просодических компонентов речи (ритма, ударения, интонации). Произношение слоговых рядов обычно сочетается с развитием интонационной выразительности и мимики.

Например, согласные звуки С, Ш решили совершить путешествие. Мы отправимся вместе с ними и будем учиться правильно их произносить и различать эти звуки. Подошли они к Красному замку. Какие звуки здесь живут? Гласные. Давайте их подружим. Звук С подружился со звуком А, какой получился слог?.. Послушайте, как слоги разговаривают между собой:

са-ша-са-ша - здороваются,

со-шо-со-шо - удивляются,

су-шу-су-шу - сердятся,

сы-ши-сы-ши - прощаются.

5. Произношение звуков в словах.

На этом этапе решаются следующие задачи:

Для решения этой задачи важен принцип подбора речевого и наглядного материала. Первый критерий подбора определяется темой и сюжетом занятия. Второй – поставленной задачей.

В работе по обогащению словаря и развитию фонематического восприятия обязательно выставляются предметы, игрушки, картинки.

Использование на одном занятии слов, включающих одну или несколько родовых групп (птицы, звери, посуда...) способствует развитию логической памяти. А применение слов, насыщенных одним изучаемым звуком (в начале, в середине, в конце) развивает звуковое чутье.

Параллельно ведется работа над усвоением грамматических категорий языка. Вопросы ставятся таким образом, чтобы дети смогли повторить слово в разных падежах, в ед. и мн. числе, в настоящем и прошедшем времени, с разными приставками.

Развитию слухового внимания способствуют словесные игры: “Звук потерялся”, а также задания по восстановлению слов с переставленными звуками, угадывание слов по первому или последнему звуку, слогу и восстановление пропущенных слогов.

Зрительная память и внимание хорошо развивается в играх “Что изменилось?”, “Кто спрятался?”, “Кто улетел?”.

Языковой анализ и синтез – это сложная мыслительная работа, которая ведется на каждом занятии. Задания вводятся в разные части занятия – там, где это вызовет наибольший интерес у детей. Иногда эти задания даются в середине занятия или упражнения по звукобуквенному анализу и синтезу даются в заключительной части. Особый интерес вызывают задания, в которых собираются рассыпанные звуки. Составление схем чередуется с подбором слов к схеме. На более поздних этапах дети отгадывают кроссворды и ребусы. При этом важно научить детей самостоятельно задавать вопросы о звуках, слогах и словах.

6. Физминутка.

Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом к следующей части занятия.

Основные задачи физминутки заключаются в:

Музыка и ритмические движения хорошо снимают усталость и благотворно влияют на настроение детей. Предлагаются различные формы проведения физминутки:

Желательно музыку для физминутки связывать с темой занятия.

7. Работа над предложением.

Успешному овладению детьми закономерностей необходимых связей слов в предложении способствует предварительная работа над словосочетаниями (согласование прилагательных с сущ., образование отн. прил., согласование их с существительными и т.д.)

Усвоение закономерностей в установлении необходимых связей слов в словосочетаниях является базой для формирования лексико-грамматических конструкций предложений.

На данном этапе занятия решаются следующие задачи:

Приемы работы над предложением разнообразны, но в любом случае необходимо помнить, что задания должны соответствовать основному правилу – от простого к сложному. На начальном этапе это ответы на заданные вопросы с опорой на картинки. Затем задания усложняются: детям предлагаются задания на восстановление деформированного текста предложения. Развитию мышления способствуют задания, в которых детей просят составить предложения из набора слов, связанных ситуативной цепочкой (заяц, куст, сидеть, под).

Созданию оживленной и творческой обстановки способствуют задания, в которых нужно исправить смысловые ошибки (наступила зима, распустились почки на деревьях). “Дайте быстро мне ответ, так бывает или нет?”. Этот же принцип используется в исправлении “полезных” советов: ”Гладьте белье сковородкой”... Дать самостоятельные умозаключения помогают такие вопросы, как “Что вы будете делать, если...” Обязательным условием на этом этапе является логическая и игровая связь с сюжетом занятия.

Параллельно с усвоением лексико-синтаксических отношений между членами предложения должна вестись работа по анализу и синтезу словесного состава предложения. При этом обычно используются полоски для обозначения слов, делаются зарисовки схем в тетрадях.

8. Произношение звука в связной речи.

Основная задача данного этапа:

Попутно решаются и другие задачи:

Обязательным условием для заданий на данном этапе является смысловая и игровая связь с темой занятия и заданиями предшествующего этапа.

Методы основной и попутных задач разнообразны: чистоговорки, диалоги, стихи, насыщенные изучаемым звуком, доступные, занимательные, многообразные по интонационным характеристикам.

Задания на составление или договаривание чистоговорок и стихов способствуют развитию ритма, рифмы: пересказ сказок, театрализация, творчество в развитии сюжета занятия, придумывание диалогов, вопросов.

9. Обучение элементам грамоты.

Это завершающий этап занятий, предусматривающий решение следующих задач:

При решении первых двух задач необходимо связать звуковой (фонетический) образ звука со зрительным (графическим) образом. Это возможно лишь тогда, когда дети будут четко понимать, что главным отличаем звука от буквы является то, что звук мы произносим и слышим, а букву мы видим, читаем и пишем.

Знакомство с буквой начинается с того, что детям демонстрируют заглавную и строчную печатные буквы. Дети отыскивают ее в кассах, ощупывают пластмассовую букву пальцами, обводят, заштриховывают ее. Сравниваются строчная и заглавная буквы. Отмечаются сходство и различие. Определяется, на что похожа буква. Создается зрительный образ буквы:

“Вот

какая буква “Ц”

С коготочком на конце.

Коготок-царапка,

Как кошачья лапка”.

Для более прочного и образного запоминания буквы используется прием, в котором элементы буквы находятся в геометрических фигурах, наложенных друг на друга. Дети изображают буквы с помощью пальцев, палочек, природного материала, изображают буквы позой.

Читаются слоги, слова с только изученными буквами: от простого в начале учебного года к более сложному в конце.

Обязательно проводится работа с разрезной азбукой, чтобы у детей сформировалось осознанное восприятие составляемых слогов и слов.

Используются самые разнообразные игровые приемы: вставь пропущенную букву, буквы (слоги) перепутались, замени одну букву другой, какое слово получилось? Более сложные задания: кроссворды, ребусы, игры “Звездный час”, “Поле чудес”.

По мере овладения чтением задания даются на любом этапе занятия.

Наиболее приемлемой формой организации занятий является игровая.

Письмо печатных букв требует соблюдения санитарных и гигиенических норм на занятиях и дома.

10. Итог занятия.

Подводится итог, т.е. определяется результативность. Дается только положительная эмоциональная оценка. Отмечается активность каждого ребенка. Узнать, что понравилось, что бы хотели узнать в следующий раз.

В конце занятия детей может ожидать сюрприз.

Главное: занятие от начала до конца должно быть добрым.

3. Заключительная часть.

3.1. Итог изложения материала.

Вопросы

· Основные понятия темы

· Что необходимо ребенку перед школой. Как строится процесс обучения грамоте

· Цели, задачи и содержание обучения грамоте дошкольников.

· Формы и методы обучения

· Этапы обучения грамоте

· Современные требования к занятию по обучению грамоте.

3.2. Направление дальнейшей самостоятельной работы студентов над темой

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы

Подготовка презентации: «Методы обучения детей грамоте»

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ.

ТЕМА 6.1. Задачи, содержание, методы обучения детей грамоте

ЦЕЛЬ:

Развивать мотивацию и интерес к изучаемой теме. Формировать умения добывать знания самостоятельно. Воспитывать профессионально значимые качества будущих педагогов

ЗАДАНИЯ

Подготовка презентации: «Методы обучения детей грамоте»

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку: учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений/ М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.: Академия, 2013.-400 с

2. Бородич, А.М Методика развития речи детей. Курс лекций для студентов пед.ин-тов по специальности «Дошкольная педагогика и психология/ А.М.Бородич.- М.: Просвещение, 1974

3. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Н.А Стародубова. - М.: Академия, 2009.-256с

4. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей раннего дошкольного возраста : учебное пособие / Е.И.Тихеева. –М.: Просвещение, 1981

5. Ушакова, О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: / учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений/ О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. —М.: ВЛАДОС, 2008.- 287 с.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Выступление перед аудиторией

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Презентация представляет собой документ, созданный в каком-либо конструкторе для создания мультимедийных презентаций (в нашем случае это PowerPoint), и состоящий из определенной последовательности страниц, содержащих текстовую, графическую, видео и аудио информацию.

Страницы презентаций PowerPoint называются слайдами. Каждая презентация состоит из множества слайдов, находящихся в одном файле, имеющим расширение *pptx для версий PowerPoint 2007/2010 +.

Презентацию можно представить в электронном виде на компьютере или проекторе, можно распечатать как раздаточный материал или разместить в Интернет.

Презентация – помощник в проведении доклада, защиты, выступления, презентации проекта.

Презентация – кратное содержание вашего выступления в схемах, рисунках, картинках, коротких названиях, ключевых словах.

Вначале подготовьте устную защиту вашего проекта, согласно требованиям, включая основные этапы (цели, задачи, этапы, результаты и др.). Потом подберите иллюстрации к своему тексту, сформируйте презентацию

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ:

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.

2.Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

3.Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1.Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды;

2.Структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и резюмирующую части;

3.Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим;

4.Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);

5.Необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад выступающего студента);

6.Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями);

7.Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления около 7—10 минут.

Таблица 1.Требования к оформлению слайдов

|

1 |

2 |

|

Стиль |

ü Соблюдайте единый стиль оформления ü Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации ü Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки) |

|

Фон |

ü Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) |

|

Использование цвета |

ü На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста ü Для фона и текста используйте контрастные цвета |

|

Анимационные эффекты |

ü Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде ü Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде |

|

Звук |

ü звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда, презентации; ü необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным; ü если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации. |

|

Содержание информации |

ü Используйте короткие слова и предложения ü Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных ü Заголовки должны привлекать внимание аудитории |

|

Расположение информации на странице |

ü Предпочтительно горизонтальное расположение информации ü Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана ü Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней |

|

Шрифты |

ü Для заголовков – не менее 24 ü Для информации – не менее 18 ü Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации ü Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание ü Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) |

|

Способы выделения информации |

ü Следует использовать: ü Рамки, границу, заливку; ü Разные цвета шрифтов, стрелки; ü Рисунки, диаграммы, схемы для наиболее важных фактов |

|

Объем информации |

ü Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений ü Наибольшая эффективность достигается только тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде |

|

Виды слайдов |

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: ü С текстом; ü С таблицами; ü С диаграммами |

|

Графическая информация |

ü рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде; ü желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; ü цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; ü

иллюстрации

рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; |

Общие правила оформления текста

1. Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной строкой, не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится после последнего из них.

2. Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таблицы и внутри нее.

3. Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). Тире выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется.

4. Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним относящиеся, а также отделять один инициал от другого.

5. В тексте не допустимы ошибки в правописании.

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям выступления.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.