Методическая разработка

открытого интегрированного занятия по дисциплинам

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности

Вооружение ВС РФ. Устройство и тактико-технические характеристики АК-74

ОУД.08. Информатика.

Использование различных возможностей динамических (электронных таблиц)

Москва

2019

Содержание

Пояснительная записка

Теоретические вопросы к занятию:

Литература

Технологическая карта занятия

Содержание учебных вопросов

1. Предназначение и тактико-технические характеристики АК-74

2. Танк Т-90. Основные боевые и технические характеристики

3. Ракетные войска стратегического назначения

4. БМП-3. Основные боевые и технические характеристики

5. Реактивные системы залпового огня (РСЗО). («Ураган», «Смерч», «Точка-У»)

6. Средства радиолокации

7. Беспилотные летательные аппараты

8. Биологическое оружие. Сибирская язва как оружие массового поражения

Приложение 1. Тест входного контроля на тему: «Медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор при постановке на воинский учет»

Приложение 2. Темы докладов

Приложение 3. Построение траекторий полета пули в MS EXCEL

Приложение 4. Экстраполяция координат цели на следующий обзор

Приложение 5. Тест на тему: «Вооружение ВС РФ. Устройство и тактико-технические характеристики АК-74»

Приложение

6. Оценочный

лист

Методическая разработка открытого занятия по ОБЖ на тему «Вооружение ВС РФ. Устройство и тактико-технические характеристики АК-74» позволяет студентам получить представление о современном вооружении российской армии, его технических характеристиках, боевых возможностях, а также о роли информационных технологий в обеспечении безопасности государства.

В процессе реализации задач, стоящих перед преподавателями, создаются условия для развития творческого мышления обучаемых, их познавательной активности, умения самостоятельного пополнения знаний из различных источников информации.

В период активного использования современных информационных технологий необходимо воспитание личности, способной использовать современные информационные технологии в будущей профессиональной деятельности, а также оперативно корректировать полученные знания в соответствии с требованиями времени.

Методическая разработка предназначена для проведения занятия у обучающихся колледжа по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

Тема занятия соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и рабочей программе.

Цели занятия

Познавательные:

формирование знаний у студентов о возможностях вооружения современной российской армии;

изучение тактико-технических характеристик основных образцов вооружения Сухопутных войск;

ознакомление с историей создания, целями и задачами Ракетных войск стратегического назначения;

анализ принципов применения средств противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов;

формирование умения переносить знания из одной отрасли в другую, использовать системный подход к объекту познания.

Воспитательные:

- воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине, ответственности;

- формирование у обучающихся положительной нравственной оценки защитников Отечества.

Развивающие:

развитие умений работать с различными источниками информации, а также выступать перед аудиторией;

развитие умения использовать электронные таблицы для моделирования.

Задачи:

получение знаний о возможностях стрелкового оружия и различных образцов военной техники при выполнении боевых задач;

популяризация военной службы в Вооруженных силах РФ;

подготовка квалифицированного резерва для Вооруженных сил РФ:

построение траектории полета пули и экстраполяция траектории цели в программе MS EXCEL;

нахождение кода заболевания по МКБ.

Внутрипредметные связи: основы военной службы, чрезвычайные ситуации военного времени.

Межпредметные связи: безопасность жизнедеятельности, техническая подготовка, тактическая подготовка мотострелковых подразделений, информационные технологии.

Тип занятия: комбинированный.

Формы обучения:

- индивидуальная;

- фронтальная;

- групповая.

Педагогические технологии: развивающее обучение, компьютерные технологии обучения.

1. Предназначение и тактико-технические характеристики АК-74.

2. Танк Т-90. Основные боевые и технические характеристики.

3. Ракетные войска стратегического назначения.

4. БМП-3. Основные боевые и технические характеристики.

5. Реактивные системы залпового огня. («Ураган», «Смерч», «Точка»).

6. Средства радиолокации.

7. Беспилотные летательные аппараты.

8. Биологическое оружие. Сибирская язва как оружие массового поражения.

Оборудование:

мультимедийная приставка Aser;

компьютеры (25 ед.);

комплект таблиц к занятиям по ОБЖ на тему: «ТТХ АК-74»;

программа для тестирования My Test;

инструкция для работы на компьютере;

медицинский классификатор болезней МКБ-10 в электронном виде;

зарядка для глаз в электронном виде.

1. Владимир Симаков. Современное военное оружие России. М. : Эксмо, 2016, 228 с.

2. Кильдишов В.Д. Решение задач теории стрельбы и баллистики с использованием приложения MS Excel. – Краснознаменск: изд. ИП Тюренкова Л.А. 2011, 178 с.

3. Криволапова Е. В. Интегрированный урок как одна из форм нестандартного урока. Инновационные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015.

4. Михайлов Б.Н. Техническое обеспечение и инструкция по эксплуатации объекта Т-90. М.: Воениздат, 2012.

5. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2014, 642 с.

6. Техническое обеспечение и инструкция по эксплуатации БМП-3. М: Воениздат, 2013.

7. Техническое обеспечение и инструкция по эксплуатации ракетных систем залпового огня «Ураган», «Смерч», «Точка».

1. https://studfiles.net/preview/5243392/

2. https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/tanki/tank-t-90/

3. https://tass.ru/info/2533315

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-3

5. http://fb.ru/article/177062/reaktivnyie-sistemyi-zalpovogo-ognya-rossii

6. https://studme.org/118726/tehnika/sistemy_radiolokatsii

7.https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/bespilotnye-letatelnye-apparaty

Технологическая карта занятия

|

№ п/п |

Этап занятия |

Время (мин) |

Методы обучения |

Деятельность преподавателя |

Деятельность студента |

|

1. 1 |

Организационный момент |

3 |

Постановка цели и задач занятия |

Заполняет журнал, сообщает студентам тему и цель занятия |

Записывают в тетради тему и цели занятия |

|

2. 2 |

Актуализация знаний. Мотивация учебной деятельности

|

12 |

Программированный опрос (тестовый)

|

Инструктирует студентов, |

Обучающиеся отвечают на тестовые задания Приложение 1 |

|

3. 3 |

Усвоение новых знаний и способов деятельности

|

9 |

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный (объяснение с демонстрацией действия), использование ТСО |

Преподаватель ОБЖ Объясняет студентам новый материал |

Слушают преподавателя, а также записывают в тетрадь основные тактико-технические и боевые характеристики АК-74 |

|

4. |

Закрепление материала |

12 |

Репродуктивный (работа по алгоритму), практический |

Преподаватель информатики Инструктирует студентов, наблюдает за их работой, корректирует ее |

Моделируют полет пули в электронных таблицах Приложение 3 |

|

5. |

Усвоение новых знаний |

7 |

Объяснительно-иллюстративный |

Преподаватель ОБЖ Корректирует выступления студентов, дополняет, задает вопросы |

Слушают докладчиков записывают основные характеристики Т-90, средств ПВО |

|

6. |

Закрепление материала |

12 |

Репродуктивный (работа по алгоритму), практический |

Преподаватель информатики Инструктирует студентов, наблюдает за их работой, корректирует ее |

Строят экстраполяционную модель в электронных таблицах Приложение 4 |

|

7. |

Зарядка для глаз |

2 |

|

Демонстрирует презентацию с упражнениями для глаз |

Выполняют упражнения |

|

8. |

Усвоение новых знаний |

7 |

Объяснительно-иллюстративный |

Преподаватель ОБЖ Корректирует доклад студента |

Слушают доклад о БМП-3, биологическом оружии |

|

9. |

Закрепление материала |

5 |

Репродуктивный (самостоятельная работа по алгоритму), практический |

Преподаватель информатики Инструктирует студентов, наблюдает за их работой |

Классифицируют заболевание по МКБ-10 |

|

10. |

Усвоение новых знаний |

4 |

Объяснительно-иллюстративный |

Преподаватель ОБЖ Корректирует выступление |

Слушают докладчиков, записывают в тетрадь основные характеристики систем РСЗО «Ураган», «Смерч», «Точка», беспилотных летательных аппаратов |

|

11. 6 |

Рефлексия |

12 |

Проблемный |

Программированный опрос (тестовый). Предлагает студентам обобщить изученный материал на занятии, проанализировать допущенные ошибки, причины затруднений и успехов, оценить степень достижения целей. |

Обучающиеся отвечают на тестовые задания, участвуют в обсуждении результатов, отвечают на вопросы преподавателя Приложение 5 |

|

12. 7 |

Подведение итогов |

5

|

|

Оценивает работу группы, выставляет оценки за занятие и комментирует их, дает задание на дом. Критерии оценки тестов: «неудовлетворительно» - <50 % правильных ответов; «удовлетворительно» - 50-69 % правильных ответов; «хорошо» - 69-85 % правильных ответов; «отлично» - >85 % правильных ответов. |

|

|

Общее время занятия (мин) |

90 |

|

|||

Задание на дом: Конспект.

5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (из автомата – до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов.

Прицельная дальность стрельбы - 1000 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 440 м, бегущей фигуре - 625 м, темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность: при стрельбе очередями из автомата - до 100, при стрельбе одиночными выстрелами - до 40.

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; крышки ствольной коробки; затворной рамы с газовым поршнем; затвора; возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой; ударно-спускового механизма; цевья; магазина.

Танк Т-90 был принят на вооружение в 1992 году. Он имеет классическую схему компоновки: в носовой части расположено отделение управления, боевое отделение – посередине машины, а двигатель и трансмиссия – в корме танка. Экипаж состоит из трех человек: в отделении управления находится механик-водитель, а командир и наводчик – внутри башни, слева и справа от орудия.

Корпус танка выполнен из сварной брони, лобовая часть машины состоит из многослойной брони с использованием композитных материалов и со встроенной динамической защитой.

Основным вооружением Т-90 является гладкоствольная пушка калибра 125 мм. Орудие снабжено стабилизатором, хромированным стволом, имеет системы учета деформации ствола и откачки пороховых газов. Длина орудия составляет 48 калибров. Скорострельность пушки достигает 8 выстрелов за 56 секунд. Т-90 также вооружен спаренным пулеметом и зенитной установкой (НСВТ «Утес»).

Боекомплект танка составляет 43 выстрела и включает в себя различные виды боеприпасов: бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ42, бронебойные кумулятивные снаряды 3БК29М, осколочно-фугасные снаряды с электронным дистанционным взрывателем (повышает эффективность борьбы с живой силой противника, находящейся в укрытиях), а также ПТУР 9М119. Дальность стрельбы противотанковыми ракетами составляет от 100 до 5000 метров. Боеприпасов с такой дальностью поражения не имеет ни один танк в мире.

Система управления огнем максимально упрощает стрельбу. Все данные (дальность стрельбы, направление и скорость ветра, температура воздуха, положение танка) для стрельбы учитываются автоматически и наводчик просто должен навести прицел на цель и нажать кнопку выстрела. Танк оснащен ночным прицелом «Буран-ПА», а также прицельным комплексом командира танка «Агат-С».

Т-90 защищен многослойной броней со встроенной динамической защитой «Контакт-5». Комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1» защищает машину от противотанковых средств с полуавтоматической системой наведения или лазерным самонаведением. Датчики лазерного излучения обеспечивают его прием в радиусе 360°, данные быстро обрабатываются, и в нужном направлении выстреливается аэрозольная граната, блокирующая луч лазера. На Т-90 имеется современная система пожаротушения.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) созданы указом Верховного Совета СССР от 17 декабря 1959 года. В настоящее время это отдельный род войск ВС РФ, находящийся в непосредственном подчинении Генерального штаба ВС, главный компонент стратегических ядерных сил РФ.

Это войска постоянной боевой готовности, предназначенны для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических направлениях и составляющих основу военных и военно-экономических потенциалов противника. На основном вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.

В настоящее время РВСН в соответствии с принятыми Россией международными обязательствами проводят плановое сокращение ракетной группировки, одновременно проводя мероприятия по её поддержанию в боеготовом состоянии и последовательной модернизации. На боевое дежурство ставятся ракетные полки, вооружённые подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс», проводятся работы по созданию новых ракетных комплексов и совершенствованию системы боевого управления.

На вооружении РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, подразделяющихся по видам базирования на стационарные и мобильные. Основу группировки стационарного базирования составляют РК с ракетами «тяжёлого» (РС-20В «Воевода») и «лёгкого» (РС-18 «Стилет», РС-12М2 «Тополь-М») классов.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава к передовой, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Создана курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения. БМП-3 выпускается на ОАО «Курганмашзавод», в 1987 году она была принята на вооружение Советской Армии.

Лобовая броня гарантировано выдерживает попадания снарядов калибром 30 мм с дистанции 200 метров. Крыша и борта выдерживают пулю калибром 12,7 мм с дистанции 100-200 метров. При установленных модулях накладной брони с учётом модулей и динамической защиты масса возрастает до 22,4 тонн, что никак не сказывается на надёжности ходовой части, но уменьшает её ресурс. Пушка-пусковая установка 2А70 / 100 мм весом 400 кг и технической скорострельностью 10 выстрелов в минуту, ПТУР 9М117. Автоматическая спаренная пушка 2А72 / 30 мм.

Пулеметы ПКТ 2-3х7,62 из них 2 курсовых в корпусе. 2000 патронов к каждому, скорость пули 855 м/с. Боекомплект соответственно 40 (22 в автомате заряжания). БМП-3 способна вести огонь с воды. Возможна стрельба из 100 мм орудия 3 снаряда подряд с минимальным интервалом времени. Дальность стрельбы 4 км для орудия 100 мм и ПТУР, 30 мм - 2 км (эффективная). Углы наводки -6+60(360) град. Максимальная дальность стрельбы 6,5 км, мощи 100 мм орудия вполне достаточно, чтобы лишить танк хода. По бокам от механика-водителя расположены 2 стрелка.

Способна плавать с минимальной подготовкой, в т.ч. сразу, есть функция заднего хода для плавания, в наличии помпа для откачки воды. В настоящее время это единственная в мире машина ведущая огонь с воды стоя и в движении в любом направлении. На суше может уверенно преодолевать уклон 35 градусов. Впервые в мире получила гидромеханическую подвеску. Способна преодолевать водные преграды в шторм до 5 баллов.

РСЗО «Ураган» - это реактивная система залпового огня, разработанная в 70-х годах. Она до сих пор используется российской армией.

Основной задачей этого оружия является поражение живой силы и других объектов противника на дистанциях от 10 до 35 км. РСЗО «Ураган» можно использовать для дистанционной постановки противопехотных и противотанковых мин.

РСЗО «Ураган» стоит на вооружении нескольких десятков стран мира, он принимал участие во множестве конфликтов и не раз доказывал свою высокую эффективность.

Стрельбу можно вести как залпом, так и одиночными выстрелами. Возможен вариант так называемого рваного залпа, во время которого первые восемь ракет выпускаются с интервалом в 0,5 секунды, а остальные восемь – 2 секунды. Время обычного залпа – 8,8 секунды, а «рваного» - 20. Стрельбу можно вести из кабины или дистанционно. Дальность стрельбы достигает 35 км, если огонь ведется на меньшие дистанции, то на головную часть ракеты устанавливаются специальные тормозные кольца.

«Смерч» может стрелять реактивными снарядами калибром 300 мм на расстояние до 90 км и соединяет в себе огневую мощь легендарной «Катюши» и дальность поражения тактических ракет. Одним залпом установка накрывает площадь практически равную 70 гектарам.

РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году, в настоящее время она находится на эксплуатации в российской армии, также ее используют вооруженные силы еще пятнадцати стран.

Одним из основных недостатков РСЗО «Смерч» является ее высокая стоимость. Одна ракета стоит более 2 млн. рублей, цена комплекса составляет 22 млн. долларов.

«Точка-У» - тактический ракетный комплекс. Ракета комплекса «Точка-У» представляет собой управляемую на всём протяжении полёта одноступенчатую, состоящую из ракетной части с Х-образным расположением рулей и крыльев и из неотделяемой в полёте головной части (ГЧ). Ракетная и головная часть состыковываются шестью откидными болтами, а электрическая связь между ГЧ и РЧ организована через кабель. Широкая номенклатура взаимозаменяемых ГЧ расширяет круг решаемых комплексом задач и увеличивает его эффективность в конкретных условиях применения.

Радиотехнические системы обнаружения и измерения выделяют полезную информацию из принятых сигналов. Это имеет место в системах радиолокации, радионавигации и радиотелеметрии.

Радиолокация - область науки и техники, предметом которой является наблюдение различных объектов (целей) радиотехническими методами: их обнаружение, определение пространственных координат и направление движения, измерение дальности и скорости движения, разрешение, распознавание и др. Обнаружением называют процесс принятия решения о наличии в радиолокационном луче целей с допустимой вероятностью ошибочного решения. При определении местоположения целей оценивают их координаты и параметры движения, в том числе скорость.

В многопозиционных наземных РЛС, как нам известно, вся обработка радиолокационной информации подразделяется на три этапа. Первичная обработка заключается в обнаружении сигнала цели и измерении ее координат с соответствующими качеством или погрешностями. Вторичная обработка предусматривает определение параметров траектории каждой цели по сигналам одной или ряда позиций МПРЛС, включая операции отождествления отметок целей. При третичной обработке объединяются параметры траекторий целей, полученных различными приемными устройствами МПРЛС с отождествлением траекторий.

Сигналы, которые несут необходимую для оператора информацию, называют полезными, но на них, как правило, обязательно накладываются помехи, искажающие информацию. В связи с этим в процессе обработки возникают задачи выделения полезных сигналов и получения необходимых сведений в условиях помех.

На этапе первичной обработки РЛИ цель обнаруживают и определяют ее координаты. Первичная обработка осуществляется по одной, но чаще по нескольким смежным разверткам дальности. Этого хватает для обнаружения цели и определения ее координат. Таким образом, первичной обработкой

РЛИ называется обработка информации за один период обзора РЛС. В состав первичной обработки РЛИ включают: обнаружение полезного сигнала в шумах; определение координат цели; кодирование координат цели; присвоение номеров целям. До недавнего времени эту задачу решал оператор РЛС. Но в настоящее время в реальных условиях слежения по индикаторам за многими целями, движущимися с большими скоростями, человек – оператор не в состоянии оценивать многообразие воздушной обстановки, пользуясь только визуальным способом. В связи с этим возникла проблема передачи части или всех функций человека – оператора при обработке РЛИ вычислительным средствам, которые были созданы на объектах АСУ авиацией.

Единичная отметка от цели лишь приближенно отражает истинное положение цели в момент локации. По ней еще нельзя принять достоверного решения об обнаружении цели, тем более судить о параметрах движения цели. В связи с этим становится очевидным, что первичная обработка не дает исчерпывающей информации о целях, находящихся в зоне обзора РЛС. Чтобы принять правильное решение о наличии цели и определить параметры ее движения, необходимо проанализировать информацию, полученную за несколько периодов обзора. Именно так и поступает оператор, наблюдающий за экраном индикатора. Если в какой-либо точке экрана появилась одиночная отметка, оператор фиксирует ее как возможную цель. Если в следующем обзоре отметка появилась вновь и, кроме того, сдвинулась на некоторое расстояние, то уже имеется основание для принятия решения об обнаружении цели. Одновременно можно определить направление и скорость движения цели. Операции, выполняемые оператором, могут быть формализованы, а их выполнение возложено на специализированную ЭВМ. При этом возможны полуавтоматическая и автоматическая системы обработки информации. Автоматическая или полуавтоматическая обработка информации, полученной за несколько периодов обзора РЛС с целью обнаружения и непрерывного сопровождения траекторий целей, называется вторичной обработкой радиолокационной информации. Она включает в себя следующие операции: определение параметров движения целей (курс, скорость, ускорение и т. д.) по данным, полученным за несколько обзоров РЛС; выделение области пространства, в которой с некоторой вероятностью ожидается появление отметки в следующем обзоре (экстраполяция отметок); сличение экстраполированных координат с вновь полученными и привязка новой отметки к траектории цели (продолжение траектории).

Основными данными, определяющими траекторию движения цели, являются пространственные координаты отметок цели, изменение которых соответствует закону движения цели в пространстве.

Процесс вторичной обработки разбивается на два самостоятельных этапа: обнаружение траекторий и слежение за траекториями.

В область

S1 может попасть не одна, а несколько отметок, и каждую из них следует считать

как возможное продолжение предполагаемой траектории. По двум отметкам

вычисляются скорость и направление движения каждой из предполагаемых целей, а

затем экстраполируется положение отметки на следующий обзор. Вокруг

экстраполируемых отметок образуются круговые области. Если в какую-либо область

в третьем обзоре попала отметка, она считается принадлежащей к обнаруживаемой

траектории, траектория продолжается, и отметка передается на сопровождение.

В область

S1 может попасть не одна, а несколько отметок, и каждую из них следует считать

как возможное продолжение предполагаемой траектории. По двум отметкам

вычисляются скорость и направление движения каждой из предполагаемых целей, а

затем экстраполируется положение отметки на следующий обзор. Вокруг

экстраполируемых отметок образуются круговые области. Если в какую-либо область

в третьем обзоре попала отметка, она считается принадлежащей к обнаруживаемой

траектории, траектория продолжается, и отметка передается на сопровождение.

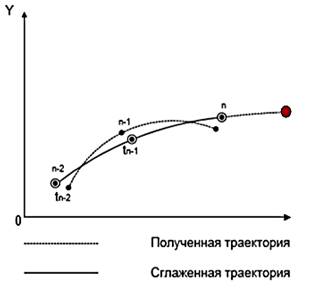

Операции, которые выполняются при автообнаружении, сводятся к экстраполяции координат, их сглаживанию и стробированию отметок. Процесс экстраполяции состоит в том, что по координатам ранее полученных отметок вычисляются координаты будущей отметки. Экстраполяция требует знания закономерностей движения цели, на основе которых прокладывается траектория. Слежение за траекториями целей заключается в непрерывной привязке вновь полученных отметок к своим траекториям, в сглаживании координат и вычислении параметров движения целей. Если слежение производится автоматически, то его называют автосопровождением. Пусть в n смежных обзорах РЛС получены отметки, создающие траекторию полета цели (рис. 5.1). Сначала производится сглаживание координат и вычисление параметров траектории, которые выдаются потребителю.

Таким образом, в процессе автосопровождения выполняются следующие операции: сглаживание координат и определение параметров траектории; экстраполяция координат цели на следующий обзор или на несколько обзоров вперед; выделение строба, в котором с некоторой вероятностью ожидается появление новой отметки; сличение координат экстраполированной отметки с координатами отметок, попавших в строб, и выбор одной из них для продолжения траектории.

Сегодня всё больше стран занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также эти устройства называют дронами или беспилотниками. Они уже стали полноценными участниками многих современных вооружённых конфликтов. С каждым годом эти летательные аппараты становятся всё более совершенными. Военные эксперты считают, что значение БПЛА в вооружённых конфликтах будет только возрастать.

БПЛА могут обладать разной степенью автономности - от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно - в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА). Основным преимуществом БПЛА/ДПЛА является существенно меньшая стоимость их создания и эксплуатации - по экспертным оценкам боевые БПЛА стоят приблизительно $6 млн. долл. США, в то время как стоимость сопоставимого пилотируемого истребителя составляет около 100 миллионов долларов. Недостатком БПЛА является уязвимость систем дистанционного управления, что особенно важно для БПЛА военного назначения.

В ВС беспилотники могут выполнять самый широкий спектр задач. Если раньше их использовали преимущественно для разведки, то в последнее время БПЛА применяются в качестве средства для уничтожения противника. Также существуют и дроны-камикадзе. Среди других функций БПЛА можно выделить ретрансляцию сигнала и радиоэлектронную борьбу. В некоторых конфликтах БПЛА дают целеуказания артиллерии. Многие армии мира использую беспилотники как воздушные мишени.

Беспилотники используются не только для решения военных задач, но и для гражданских целей. Эти аппараты могут выполнять мониторинг разных объектов, аэрофотосъёмку, патрулирование местности и многое другое. Наибольший вклад в развитие БПЛА вносят именно военные.

Биологическое оружие – это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а также средства их доставки, предназначенные для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Является оружием массового поражения и запрещено согласно Женевскому протоколу 1925 года.

Сибирская язва является одной из самых серьезных и опасных болезней. Возбудитель сибирской язвы, по мнению военных специалистов, представляет всемирную угрозу, как опаснейшее биологическое оружие. Учитывая такие характеристики многие страны, включили сибирскую язву в число инфекций, используемых в качестве биологического оружия. В природных условиях сибирская язва – это заболевание, передающееся путем контакта с животными или продуктами животных, зараженных возбудителем этой инфекции. Как правило, болезнь распространяется травоядными животными, которые заражаются через пищеварительный тракт, поглощая споры, находящиеся в почве. Споры сибирской язвы обнаруживаются в пробах почвы во всем мире.

Следующим заданием будет определение кода заболевания сибирская язва по Международной классификации болезней (МКБ). МКБ составлена Всемирной организацией здравоохранения и предназначена для классификации заболеваний, травм и других проблем со здоровьем. На данный момент актуальна десятая Международная классификация болезней - МКБ-10.

С помощью интернета вы можете расшифровать коды МКБ в больничном листе. Классификация состоит из 21-го класса болезней. Классы разделены на блоки. Кодирование - алфавитно-цифровое. МКБ также поможет вам узнать все болезни любого органа или системы.

Правильно найденный

код оценивается 2 баллами.

К каждому из заданий 1-12 даны варианты ответов, из которых один является правильным:

1. Кем проводится медицинское освидетельствование?

a) Врачами-специалистами поликлиники, к которой прикреплен допризывник.

б) Врачами-специалистами любого лечебно-профилактического учреждения на усмотрение допризывника.

в) Военно-врачебной комиссией военного комиссариата по месту жительства допризывника.

г) Врачами-специалистами образовательного учреждения, в котором обучается допризывник.

2. Что означает категория «Г» годности к военной службе?

a) Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

б) Ограниченно годен к военной службе.

в) Временно не годен к военной службе.

г) Годен к военной службе.

д) Не годен к военной службе.

3. Что означает категория «А» годности к военной службе?

a) Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

б) Ограниченно годен к военной службе.

в) Временно не годен к военной службе.

г) Годен к военной службе.

д) Не годен к военной службе.

4. Что означает категория «Б» годности к военной службе?

a) Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

б) Ограниченно годен к военной службе.

в) Временно не годен к военной службе.

г) Годен к военной службе.

д) Не годен к военной службе.

5. Что означает категория «Д» годности к военной службе?

a) Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

б) Ограниченно годен к военной службе.

в) Временно не годен к военной службе.

г) Годен к военной службе.

д) Не годен к военной службе.

6. Что означает категория «В» годности к военной службе?

a) Годен к военной службе с незначительными ограничениями.

б) Ограниченно годен к военной службе.

в) Временно не годен к военной службе.

г) Годен к военной службе.

д) Не годен к военной службе.

7. Граждане каких категорий подлежат призыву на военную службу установленным порядком?

a) A и Б.

б) В и Г.

в) А и Д.

г) Всех представленных категорий.

8. Для чего проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору?

a) Для определения в какие рода войск можно призвать гражданина.

б) Для определения профпригодности к подготовке допризывника по военно-учетным специальностям.

в) Оба варианта верны.

г) Оба варианта не верны.

9. Граждане какой категории профпсихотбора минимально соответствуют требованиям воинских должностей?

a) Первой.

б) Второй.

в) Третьей.

г) Четвертой.

10. С какой категорией профпсихотбора кандидаты для прохождения военной службы по контракту не подлежат призыву?

a) Первой.

б) Второй.

в) Третьей.

г) Четвертой.

11. С какими категориями профпсихотбора юноши призывного возраста подлежат призыву в ВС РФ?

a) Только первой.

б) Первой и второй.

в) Первой, второй и третьей.

г) Первой, второй, третьей и четвертой.

12. Когда проводится первоначальная постановка граждан на воинский учет с последующим прохождением медицинской комиссии и профпсихотбора?

a) При достижении допризывником возраста 18 лет.

б) При достижении допризывником возраста 17 лет.

в) В период с 1 января по 31 марта в год достижения допризывником возраста 17 лет.

г) В период с 1 января по 31 марта в год достижения допризывником возраста 16 лет.

Эталоны ответов к тесту по теме:

«Медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор при постановке на воинский учет»

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

в |

в |

г |

а |

д |

б |

а |

б |

в |

в |

в |

в |

1. Тактика оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях военного времени.

2. Комплектация, состав и предназначение комплекта гражданского медицинского защитного.

3. Функции медицинской сестры (брата) в Вооруженных силах РФ, занимаемые воинские должности.

4. Медицинская сортировка. Сортировочные марки.

5. Эвакуация раненых в боевых условиях.

6. Транспортировка раненых.

7. Медицинская помощь раненым с острыми психическим расстройствами на догоспитальном этапе чрезвычайных ситуациях военного времени.

8. Оказание медицинской помощи при радиационных поражениях. Радиопротекторы.

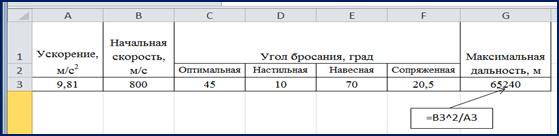

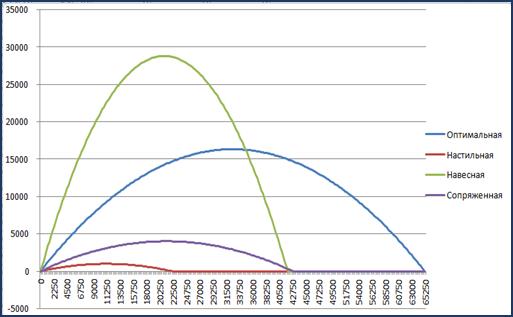

Определить оптимальную (максимальной дальности) траекторию и построить графики навесной, настильной и сопряженной траекторий полета пули при выстреле из АК-74 по заданным начальным условиям стрельбы: начальной скорости Vo и угле бросания Θo. Влияние аэродинамических сил не учитывать.

Используем выражение высоты материальной точки Y в зависимости от дальности полета X в однородном поле тяготения без учета времени

Y=X* tg Θo – go *X2/ (2* Vo2 *cos2 Θo)

При построении графиков траекторий нужно знать максимальную дальность и определить дискретность по дальности. Для определения диапазона дальности и дискретности разбиения дальности на графике оценим максимальную дальность стрельбы для оптимальной траектории при Θo=45о по формуле Хопт= Vo2/ go.

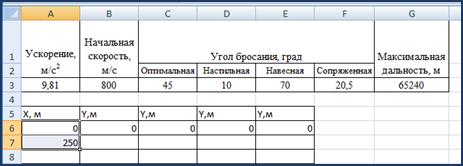

Для исключения отображения на графике участков траекторий с отрицательными высотами при их расчете используем стандартную функцию ЕСЛИ(), где в случае отрицательной высоты Y ее значение приравниваем нулю: ЕСЛИ(Y>=0;Y;0). При использовании тригонометрических функций необходимо не забывать о переводе градусов в радианы и обратно. Формула уже записана в ячейку В6.

Для настильной траектории выбираем угол бросания Θнас=10о, а для навесной - Θнав=70о, для сопряженной - Θс=20,5о.

Инструкция:

1.

|

2.

|

3.

|

В ячейку С6 записана формула для расчёта настильной траектории. Копируем содержимое ячейки С6 на диапазон С7:С267.

В ячейку D6 записана формула для расчёта навесной траектории. Копируем содержимое ячейки D6 на диапазон D7:D267.

В ячейку E6 записана формула для расчёта сопряженной

траектории. Копируем содержимое ячейки E6 на диапазон E7:E267.

В ячейку E6 записана формула для расчёта сопряженной

траектории. Копируем содержимое ячейки E6 на диапазон E7:E267.

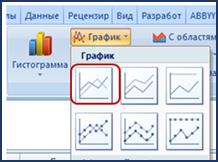

4. Для построения графиков всех траекторий выделяем диапазон ячеек B6:Е267 и обращаемся к мастеру диаграмм. Выбираем ленту «Вставка» - «График».

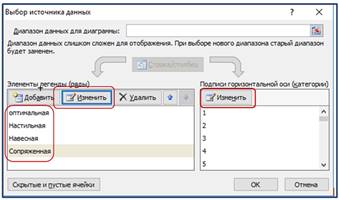

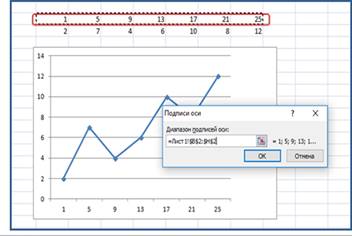

5.  В качестве диапазона подписей по

горизонтальной оси выберем значения Х.

В качестве диапазона подписей по

горизонтальной оси выберем значения Х.

|

В результате должны получиться следующие графики:

Критерии оценок

|

правильно заполнен диапазон Х |

1 балл |

|

скопированы формулы для расчета высоты |

1 балл |

|

построены графики траекторий |

1 балл |

|

правильно подписана горизонтальная ось |

1 балл |

|

подписаны названия рядов |

1 балл |

|

Максимальная оценка |

5 баллов |

|

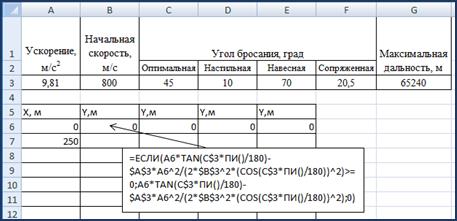

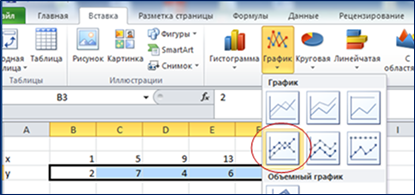

По строке Y построим график с маркерами. Лента «Вставка» - «График» - «График с маркерами».

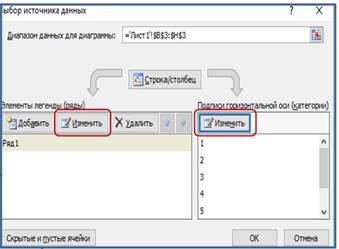

1. В качестве диапазона подписей по горизонтальной оси выберем значения Х.

Правой кнопкой на поле диаграммы

«Контекстное меню» - «Выбрать данные» - «Изменить» в подписях по

горизонтальной оси. Вводим ссылку на диапазон Х.

Правой кнопкой на поле диаграммы

«Контекстное меню» - «Выбрать данные» - «Изменить» в подписях по

горизонтальной оси. Вводим ссылку на диапазон Х.

В том же окне изменим

название ряда на «полученная траектория».

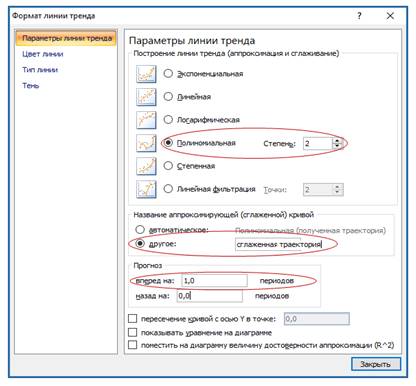

2.  Построим сглаженную траекторию.

Вкладка «Макет» - «Анализ» - «Линия тренда» - «Дополнительные параметры линии

тренда». В диалоговом окне установим следующие параметры:

Построим сглаженную траекторию.

Вкладка «Макет» - «Анализ» - «Линия тренда» - «Дополнительные параметры линии

тренда». В диалоговом окне установим следующие параметры:

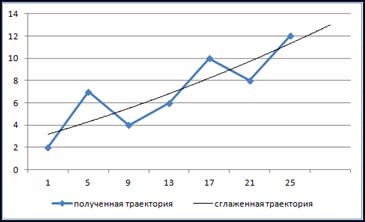

В результате должен получиться следующий график:

|

Критерии оценок

|

график не построен |

0 баллов |

|

неправильно выбран диапазон |

1 балл |

|

не построена линия тренда |

2 балла |

|

оба графика построены правильно, есть мелкие недочеты – неправильно подписаны оси, ряды |

3 балла |

|

оба графика построены правильно, соответствуют образцу |

4 балла |

К каждому из заданий 1-12 даны варианты ответов, из которых один является правильным:

1. Год принятия на вооружение АК-74 в СССР:

а) 1947.

б) 1974.

в) 1985.

г) 1993.

2. Емкость магазина АК-74 составляет:

а) 35 патронов

б) 25 патронов

в) 45 патронов

г) 30 патронов

3. Калибр АК-74:

а) 7,62 мм

б) 5,45 мм

в) 9 мм

г) 12,5 мм

4. Темп стрельбы (выстрелов в минуту) из АК-74 теоретически составляет:

а) 600

б) 700

в) 900

г) 1200

5. Предельная дальность полета пули АК-74 составляет:

а) 3150 м.

б) 3500 м

в) 3750 м.

г) 3950 м

6. Дальность убойного действия пули АК-74 составляет:

а) 1350 м

б) 1500 м

в) 1750 м

г) 2450 м

7. Боевая скорострельность АК-74 при стрельбе одиночными выстрелами составляет выстрелов в минуту:

а) 40

б) 60

в) 80

г) 120

8. Боевая скорострельность АК-74 при стрельбе очередями составляет выстрелов в минуту:

а) 320

б) 280

в) 220

г) 100

9. Затворная рама с газовым поршнем предназначена для:

а) направления движения газового поршня и предохранения руки автоматчика от ожогов при стрельбе;

б) обеспечения удобства при стрельбе;

в) приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма;

г) предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещённые в ствольной коробке.

10. Затвор предназначен для:

а) повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи;

б) обеспечения удобства при стрельбе;

в) наведения автомата на цель при стрельбе на различные расстояния;

г) досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).

11. Крышка ствольной коробки предназначена для:

а) наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния;

б) соединения частей и механизмов автомата;

в) направления полета пули;

г) предохраняет от загрязнения части и механизмы автомата, помещенные в ствольной коробке.

12. Ствольная коробка предназначена для:

а) соединения частей и механизмов автомата, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора;

б) приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма;

в) возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение;

г) обеспечения ведения автоматического или одиночного огня.

Эталоны ответов к тесту по теме:

«Вооружение российской армии.

Устройство и тактико-технические характеристики АК-74»

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

б |

г |

в |

а |

а |

а |

а |

г |

в |

г |

г |

а |

|

Ф.И.О. |

||

|

Компьютер № |

|

|

|

задание |

возможное количество баллов |

полученное количество баллов |

|

1. Тест входного контроля оценка 2 – 0 баллов оценка 3 – 3 балла оценка 4 – 4 балла оценка 5 – 5 баллов |

0-5 |

|

|

2. Построение траекторий полета пули в MS EXCEL |

0-5 |

|

|

3. Экстраполяция координат цели на следующий обзор в MS EXCEL |

0-4 |

|

|

4. Нахождение кода заболевания по МКБ |

0-2 |

|

|

5. Тест на тему: «Вооружение российской армии. Устройство и тактико-технические характеристики АК-74» оценка 2 – 0 баллов оценка 3 – 3 балла оценка 4 – 4 балла оценка 5 – 5 баллов |

0-5 |

|

|

Итоговый балл: |

0-21 |

|

Критерии оценок

|

Кол-во баллов |

19-21 |

16-18 |

12-15 |

< 12 |

|

Оценка |

«5» (отлично) |

«4» (хорошо) |

«3» (удовлетворительно) |

«2» (неудовлетворительно) |

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.