Спасский филиал краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Владивостокский базовый медицинский колледж»

(КГБПОУ «ВБМК»)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

теоретического занятия

для обучающегося

Тема: «СССР в 70-х начале 80-х годов XX века»

ОГСЭ. 02 История

1 курс

Специальность 34. 02. 01. Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело

Составитель: Мусатова И. С.,

преподаватель истории

Спасск-Дальний

2019 год

Рассмотрено и согласовано

на заседании предметно-

цикловой комиссии

Протокол № _7__

«12» _ноября___2019 г.

Председатель ПЦК

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

Мусатова И. С.

Методическая разработка подготовлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Материал предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело

Составитель: Мусатова И. С. Преподаватель истории

Содержание

1. Пояснительная записка

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта СПО

3. Выписка из рабочей программы дисциплины «История»

4. Цели занятия

5. Схема внутри предметных связей

6. Хронологическая карта занятия

7. План лекции

8. Конспект занятия

9. Литература для студентов

Пояснительная записка

Теоретическое занятие (лекция) проводится с целью демонстрации эффективности использования личностно-ориентированного развивающего обучения, информационно-коммуникативных технологий, интернет ресурсов в учебном процессе по учебной дисциплине «История» для студентов специальности Сестринское дело и Лечебное дело. Используемые педагогические технологии, особенно информационно-коммуникативного обучения, интернет-ресурсы способствуют формированию фундаментальных знаний об истории Отечества, знакомят студентов с историей создания, периодизацией, функционированием и ключевыми моментами развития советского государства, ролью советского периода в истории России.

Советский период развития в истории Отечества – очень важный, плодотворный, насыщенный событиями отрезок времени судеб российского народа, который сыграл ключевую роль как в подъеме престижа и авторитета государства, так и в его дальнейшем разложении и трансформации в новую стадию своего функционирования. В ходе занятия рассматриваются проблемы становление советского общества в 70-х – начале 80-х гг.

Успешное усвоение студентами данной учебной темы обеспечит понимание становление экономической системы информационного общества на Западе, его влияние на международные отношения и развития Западных государств.

Занятие построено по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику общего и особенного, универсального и единичного в развитии и трансформации советского государства, проанализировать причинно-следственные связи и основные закономерности различных этапов социально-экономической, политической, культурной политики российского государства.

Для проведения лекционного занятия была применена образовательная технология модульно-блочные технологии, имеющая своей целью пробудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности студентов, обеспечивающая более полное и свободное развитие личности, единство обучения и воспитания, а также имеющая гуманно-личностный подход к студенту.

В данной методической разработке представлен опыт проведения лекционного занятия с целью усвоения исторических знаний во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими реалиями в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы по учебной дисциплине «История».

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта СПО по учебной дисциплине: «История» Для всех специальности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования

Студент должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

Студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

3. Выписка из рабочей программы

Дисциплина: «История»

Раздел 2, тема 2.4

Советский Союз и страны Запада в 60 - 80-е годы XX века

Время проведения – 2 часа

Тема: «СССР в 70-х начале 80-х годов XX века»

Содержание учебной информации.

Курс на стабилизацию советского общества. Смена политического курса. Конституция 1977г. Диссидентское движение. Хозяйственные реформы. Индустриальное развитие. Тенденции аграрного развития. Социальная сфера.

Студент должен уметь:

· анализировать исторические события;

· сопоставлять исторические события прошлого с реалиями современной действительности;

· использовать полученные исторические знания для анализа современного состояния развития России;

· ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

· выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте.

Студент должен знать:

· основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);

· внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

· работа с дополнительной литературой;

· использование Интернет-ресурсов при выполнении индивидуальных заданий преподавателя.

4. Цели занятия

Учебные:

1. Сориентировать студентов на комплексное изучение социально-экономических, политических и культурных процессов советского государства, определивших дальнейшее развитие СССР и повлиявших на становление Суверенной России.

3. Сформировать понимание значимости и важности советского периода в истории российского народа и современного государства.

Методические:

1. Показать эффективность применения личностно-ориентированного развивающего обучения, технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, для повышения качества преподавания учебной дисциплины «История».

Воспитательные:

1. Продолжить воспитание уважительного отношения студентов к отечественной истории, мировому историческому наследию, чувства патриотизма, гуманизма, справедливости, партнерства, отзывчивости, взаимопомощи, субординации и такта.

Развивающие:

1. Продолжить формирование общекультурных и профессионально-дисциплинарных компетенций студентов, развитие умения анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внутренней и внешней политики государства, выделять основные тенденции и закономерности эволюции внутриполитического внешнеполитического курсов.

5. Схема внутрипредметных связей

«Оттепель» в СССР

НАТО и другие экономические и политические организации

Международная политика СССР в 70 - начале 80-х гг. XX в. – период разрядки международной напряженности.

Интеграционные проекты экономического и Интеграционные проекты экономического и политического развития Европы. политического развития Европы.

Военно-политические конфликты XX-XXI вв.

Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв.

Россия в 2000-2013 гг.

Вторая мировая война

СССР в середине 60 - начале 80-х гг. XX века.

Европейский союз и его развитие.

Развитие суверенной России.

Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира.

7. Хронологическая карта занятия

1. № п/п Этапы занятия Время, Организационный момент.

2. Вступление, мотивация изучения темы:

- формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и степени изученности;

- постановка целей;

- изложение плана лекции, включающего основные вопросы, подлежащие рассмотрению;

- характеристика рекомендуемой литературы. 10 мин.

3. Актуализация имеющихся знаний, ретроспекция. 10 мин.

4. Основная часть лекции (изложение содержания в соответствии с планом).

85 мин.

5. Обобщение и систематизация изученного материала, рефлексия. 10 мин

6. Подведение итогов. Домашнее задание. 5 мин

7. Итого: 120 мин.

8. Оснащение занятия

1. Компьютер;

2. Мультимедийная презентация «СССР в 70-х начале 80-х годов XX века».

9. План лекции

1. Курс на стабилизацию советского общества.

2. Противоречия экономического развития.

10. Конспект занятия

I. Организационный момент.

Добрый день, уважаемые студенты!

(Перекличка)

II. Вступление, мотивация изучения темы.

Сегодня мы обратимся к теме, которая по-прежнему остается дискуссионной как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Это тема «СССР в 70-х начале 80-х годов XX века».

1970–1980 гг. вошли в историю СССР как годы «застоя» в политике, национальных отношениях.

В общественно-политической жизни страны:

1) властвовали безраздельно консервативные тенденции. Получила официальное одобрение концепция развитого социализма, согласно которой медленное, планомерное, постепенное совершенствование реального социализма, построенного в СССР «полностью и окончательно», займет целую историческую эпоху. В 1977 г. она была законодательно закреплена во вступлении к новой Конституции СССР. Также был закреплен Конституцией тезис о руководящей и направляющей роли КПСС;

2) на практике не все провозглашенные Конституцией демократические свободы выполнялось. В частности, Советы народных депутатов всех уровней оставались лишь декорацией, а реальная власть принадлежала партийному аппарату. Его контроль над обществом оставался всеобъемлющим;

3) аппарат и составлявшая его номенклатура, партийно-государственные чиновники определенного уровня, употребляя термин тех лет, «перерождались». Л.И. Брежнев, в течение 18 лет занимавший пост Первого секретаря ЦК КПСС, считал необходимым поддерживать кадровую стабильность аппарата. Большинство министров и секретарей обкомов в тот период занимали свои должности по 15–20 лет.

4) происходит сращивание партийно-государственного аппарата с «теневой экономикой», коррупция

План лекционного занятия включает следующие вопросы:

1. Курс на стабилизацию советского общества.

2. Противоречия экономического развития.

III. Актуализация имеющихся знаний, ретроспекция.

На предыдущих занятиях были изучены исторические этапы развития международных отношений. Советский Союз однозначно заявил о себе на международной арене как о сильном и передовом государстве, внесшем самый существенный вклад в дело освобождения мира от фашизма, строящем социалистический лагерь в противовес капиталистическому блоку государств и являющемся главным действующим звеном «холодной войны».

В рамках сегодняшнего занятия будут затронута история советского общества в 70-х – начале 80-х гг.

IV. Основная часть лекции.

Вторая половина 60-х - середина 80-х годов были периодом нарастания негативных явлений во всех сферах жизни общества. Они проявлялись в стагнации экономики, росте оппозиционных настроений населения, падении авторитета СССР на международной арене. Принимавшиеся руководством страны меры по «совершенствованию» социализма не могли остановить надвигающегося кризиса административно-командной системы.

КУРС НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Смена политического курса. С отставкой Н. С. Хрущева завершился процесс либерализации общественно-политической жизни, окончились начатые им преобразования. К власти пришло новое руководство. Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г.— Генеральным секретарем) стал Л. И. Брежнев, находившийся в течение многих лет на партийной работе. Именно он был одним из инициаторов и организаторов смещения Н. С. Хрущева. Человек осторожный, консервативный, он более всего стремился к стабильности общества. Главой правительства был назначен А. Н. Косыгин, руководивший в разные годы Госпланом СССР, министерствами финансов, легкой и текстильной промышленности. Часть новых руководителей, в том числе А. Н. Косыгин и секретарь ЦК партии Ю. В. Андропов, считали необходимым дальнейшее развитие страны, опираясь на решения XX съезда партии. Они полагали нужным продолжать реформаторский курс в экономике и дальнейшую либерализацию общественно-политической жизни, с тем чтобы укрепить существующую систему. В то же время они выступали противниками радикальных преобразований в обществе. Более консервативный путь развития отстаивали Л. И. Брежнев, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин и некоторые другие работники партийно-государственного аппарата. Достижение стабильности общества они связывали с пересмотром политического курса последних лет, с отказом от политики десталинизации и реформ. Противоборство мнений по вопросу о выборе путей дальнейшего развития общества завершилось поворотом от реформаторства периода хрущевской «оттепели» к умеренно-консервативному курсу в политике и идеологии. Идейно-теоретической основой деятельности нового руководства была разработанная в конце 60-х годов концепция «развитого социализма». В официальных документах «развитой социализм» трактовался как обязательный этап на пути продвижения советского общества к коммунизму, в ходе которого предстояло добиться органического соединения всех сфер общественной жизни. Концепция не подвергала сомнению теоретические положения о коммунистической перспективе, содержащиеся в партийных документах предшествующих лет, в частности в Программе КПСС. Вместе с тем эта концепция концентрировала внимание на необходимости решения текущих задач одного из этапов построения коммунизма — этапа «развитого социализма». Существовавшие в обществе недочеты и кризисные явления рассматривались как результат неизбежных в процессе его развития противоречий. Устранению недостатков должна была способствовать политика «совершенствования» социализма. Активными проводниками концепции «развитого социализма» были Л. И. Брежнев, сменивший его на посту главы КПСС Ю. В. Андропов и преемник последнего — К. У. Черненко.

Две тенденции развития. В общественно-политической жизни 60—70-х годов происходили сложные и противоречивые процессы. Под видом борьбы с волюнтаризмом Н. С. Хрущева свертывались начатые им преобразования. В конце 1964 г. состоялось объединение промышленных и сельских партийных организаций. Позднее была упразднена территориальная система управления народным хозяйством. Устранялись искривления, допущенные в аграрной сфере, в частности по отношению к личному приусадебному хозяйству. Начался отход от курса десталинизации. В печати прекратились критика культа личности И. В. Сталина, разоблачение беззаконий сталинского режима. Вновь была ужесточена цензура. Как и прежде, ограничивался доступ к источникам научной информации — отечественной и зарубежной — для исследователей. Эта мера повлекла за собой тяжелые последствия для развития науки. В начале 70-х годов Л. И. Брежневым было заявлено о том, что в СССР достигнуто равенство республик по уровню экономики и культуры и что национальный вопрос в стране решен. Утверждалось также о складывании новой исторической общности — советского народа. Однако ни в этот период, ни позднее полного фактического равенства республик достигнуто не было. Более того, в межнациональных отношениях возникали новые проблемы, требовавшие незамедлительного разрешения. Представители республик требовали расширения сети школ с преподаванием на родном языке. Усилилось движение в защиту окружающей среды, за сохранение исторических памятников и национальных традиций. Но руководство страны не уделяло должного внимания нарастающим конфликтам в национальной сфере. Рост национального самосознания народов, выступления в защиту национальных интересов рассматривались как проявление местного национализма. В развитии общественно-политической жизни все более четко прослеживались две тенденции: демократическая и антидемократическая. Они проявлялись, в частности, в сфере управления производственными и государственными делами. На рубеже 60—70-х годов значительно расширились полномочия местных Советов. Они координировали и контролировали деятельность предприятий, учреждений, колхозов в области жилищного строительства, народного образования, здравоохранения. Депутаты местных и Верховных Советов получили право вносить предложения о заслушивании на сессиях отчетов любых органов власти или должностных лиц, подконтрольных Советам. В 70-х — начале 80-х годов интенсивно росла численность общественных объединений на предприятиях и в учреждениях. Создавались организации народного контроля и технического творчества, постоянно действующие производственные совещания (ПДПС). В их составе насчитывались сотни тысяч рабочих, специалистов, служащих. Отдельные обязанности, выполнявшиеся прежде государственными управленческими структурами, были переданы общественности. К примеру, широкое распространение получили добровольные народные дружины по охране общественного порядка. Деятельность массовых объединений, руководили которыми партийные организации, создавала иллюзию участия в управлении общественным производством широких слоев населения. Общественные объединения из представителей различных категорий населения действовали при местных Советах. Но социальный состав самих Советов, соотношение в нем рабочих, колхозников и интеллигенции определялись партийными органами. Руководство деятельностью государственных и общественных организаций осуществляла Коммунистическая партия. В начале 80-х годов в рядах КПСС насчитывалось 19 млн. человек. КПСС не только вырабатывала генеральную перспективу развития общества, но и претворяла ее в жизнь через партийные и общественные организации на местах. Принципиальные вопросы внешней политики, развития экономики, форм и методов ее управления рассматривались на партийных съездах —XXIV (1970 г.), XXV (1975 г.), XXVI (1980 г.). На съездах принимались планы народнохозяйственного развития (девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток). Намечались меры «совершенствования» хозяйственного механизма, которые не устраняли, однако, чрезмерной централизации и командно-приказных методов управления. Увеличилась численность административного аппарата. За два десятилетия количество общесоюзных министерств выросло с 29 до 160. В 1985 г. в них работало около 18 млн. чиновников. Нарастание трудностей и негативных явлений в экономике не осознавалось руководством страны.

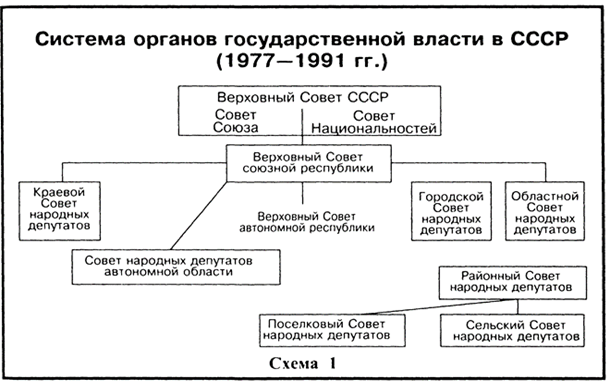

Конституция СССР 1977 г. В октябре 1977 г. внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новую Конституцию. Предварительно проект Основного Закона был опубликован в центральной и местной печати. На предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях прошло обсуждение конституционного документа. Широкое, свободное рассмотрение проекта Основного Закона расценивалось как доказательство преимуществ советской демократии перед буржуазной. В основу новой Конституции была положена концепция «развитого социализма». Его характеристика содержалась в преамбуле документа. Главным принципом государственной власти провозглашалось полновластие народа. Закреплялась утвержденная прежними Конституциями политическая основа государства — Советы. Отныне они стали называться Советами народных депутатов. Все Советы народных депутатов — Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик, краевые, областные и другие Советы составляли единую систему органов государственной власти. (схема 1)

Во главе системы находился двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей. Его обязанностями являлись: принятие и изменение общесоюзной Конституции, включение в состав Союза новых республик, утверждение государственных бюджетов, планов социального и экономического развития. В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его функции выполнял Президиум. Повседневная управленческая деятельность осуществлялась при помощи системы государственного управления, которую возглавлял Совет Министров СССР ( схема 2).

Ядром политической системы общества «развитого социализма» называлась Коммунистическая партия. Статья шестая Основного Закона закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества, определяющей генеральную перспективу его развития, линию внутренней и внешней политики. Подтверждалась основа экономической системы — социалистическая собственность на средства производства в двух ее формах: государственной и кооперативно-колхозной.

Отдельные разделы Конституции были посвящены вопросам социального развития и внешней политики. Были сформулированы принципы отношений СССР с другими державами мира: суверенное равенство, взаимный отказ от применения силы, соблюдение территориальной целостности государств, мирное урегулирование спорных вопросов. Конституция зафиксировала принцип социалистического интернационализма в отношениях Союза ССР с социалистическими странами и государствами, освободившимися от колониальной зависимости. Сохранялись основные положения Конституции 1936 г. о национально-государственном устройстве. В одной из глав освещались права и обязанности советских граждан, гарантируемые экономическими, политическими и правовыми средствами.

Диссидентское движение. Усиление идеологического нажима на общественную жизнь после периода «оттепели» вызвало широкое распространение движения диссидентства. На первых порах деятельность диссидентов (лиц, взгляды которых шли вразрез с официальной идеологией) была направлена на улучшение существующей системы, позднее — на отказ от нее. Наиболее яркими их представителями были историк Рой Медведев, писатель А. И. Солженицын, физик А. Д. Сахаров. Главными формами деятельности диссидентов были демонстрации под правозащитными лозунгами, обращения в адрес руководителей страны и судебные инстанции в защиту прав тех или иных лиц. Так, в 1966 г. группа либерально настроенной интеллигенции — художники, писатели, музыканты — обратилась с открытым письмом к Л. И. Брежневу. В письме шла речь о появлении опасности реабилитации И. В. Сталина и о недопустимости возрождения неосталинизма. В 1968 г. участники правозащитного движения организовали демонстрации протеста в связи с вторжением войск СССР и других стран ОВД в Чехословакию. В 70-е годы усилилось противостояние между оппозиционным движением и властью. Окончательный отход партийно-государственного руководства от реформаторского курса, ограничения в области распространения информации, стремление правительства воспрепятствовать широкому развитию контактов интеллигенции с внешним миром способствовали активизации оппозиции.

Диссидентами была налажена публикация за рубежом литературных произведений, запрещенных в стране («Тамиздат»). Возникла так называемая бесцензурная печать («Самиздат»). Издавались машинописные журналы («Вече», «Память»), информационный бюллетень правозащитного движения «Хроника текущих событий». В середине 70-х годов диссиденты организовали в Москве группу содействия выполнению хельсинкских соглашений. Действия диссидентов расценивались руководством страны как «вредные» и «враждебные». Представители диссидентского движения подвергались преследованиям, их сажали в тюрьмы (генерал Григоренко), высылали за рубеж (писатель А. И. Солженицын).

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Хозяйственные реформы середины 60-х годов. Реорганизации и реформы в экономике конца 50-х — начала 60-х годов не привели к позитивным сдвигам. Падали темпы экономического развития. Для нового руководства страны была очевидной необходимость продолжения экономических реформ. Преобразования коснулись прежде всего сельского хозяйства. В марте 1965 г. были введены твердые планы закупок сельхозпродукции на несколько лет вперед. Повышались заготовительные цены на зерновые культуры. Увеличивались надбавки к действующим закупочным ценам на скот. Колхозы переводились на прямое банковское кредитование. Вводилась гарантированная оплата труда колхозников. Были сняты ограничения с развития их личных хозяйств.

Осенью 1965 г. начала осуществляться экономическая реформа в промышленности. Ей предшествовала длительная дискуссия, в которой участвовали хозяйственные работники и крупные ученые-экономисты, в их числе В. С. Немчинов, Л. М. Бирман и др. В ходе дискуссии высказывались мысли о необходимости внедрения полного хозрасчета и самоокупаемости предприятий. Идеи эти были расценены как несвоевременные, тем не менее в реформу были заложены некоторые принципы рыночной экономики (прибыль, хозрасчет).

Принятая реформа устанавливала одним из главных показателей работы предприятий объем реализованной продукции. Сокращалось количество плановых показателей, вводимых государством. На предприятиях создавались специальные фонды за счет отчислений от прибыли. Их средства предназначались для развития производства и материального поощрения работников. Вводились изменения в систему управления промышленностью. Упразднялись Советы народного хозяйства и восстанавливалось отраслевое управление. Отныне оно должно было действовать в условиях новых принципов планирования и хозяйственной самостоятельности предприятий. Реформа, таким образом, повышала роль экономических методов управления, но не затрагивала основ командно-административной системы.

Индустриальное развитие. С 1966 г. приступили к работе на новых условиях хозяйствования свыше 700 производственных коллективов. Процесс перехода промышленности на систему хозрасчета был завершен к концу восьмой пятилетки. В процессе осуществления реформы развернулось слияние мелких предприятий с крупными. Создавались производственные объединения (ПО). Входившие в их состав заводы и фабрики были связаны производственной кооперацией по выпуску готовой продукции или комплексной переработкой сырья. Одним из крупнейших объединений стал «АвтоЗИЛ». В его состав вошли Московский автомобильный завод им. И. А. Лихачева и несколько заводов-филиалов в других городах (в частности, в Рославле и Мценске). Подразделения некоторых производственных объединений размещались в разных экономических районах и союзных республиках.

Восьмая пятилетка (1966—1970 гг.) была временем наиболее стабильного развития послевоенной экономики. Валовой общественный продукт вырос на 13%, промышленная продукция — на 50% (официальные данные). В больших масштабах велись капитальное строительство и реконструкция действующих производств. Было возведено 1900 промышленных предприятий. Завершилось сооружение первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти. Начали действовать Западно-Сибирский металлургический комбинат, тепловые электростанции в Криворожье и Конакове. Сооружались новые и реконструировались действующие предприятия химической промышленности. Особенностью нового строительства являлось его смещение в районы добычи нефти и природного газа. Окончилась прокладка газопровода Средняя Азия — Центр протяженностью 2750 км. Общая длина построенных нефте- и газопроводов превысила 35 тыс. км.

Как и в предшествующие десятилетия, в годы 8—11 пятилеток труженики промышленности выступали с многочисленными трудовыми начинаниями. Десятки тысяч рабочих участвовали в движении изобретателей и рационализаторов, соревновались за высокую производительность труда.

Массовое распространение получило возникшее еще в начале 60-х годов движение за коммунистическое отношение к труду. Многочисленные инициативы появлялись в периоды подготовки к знаменательным датам—-50- и 60-летию Октябрьской революции, к 50-летию образования СССР, 40-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Соревнование тружеников индустрии приносило определенный экономический эффект. В то же время в нем присутствовало немало показухи и элементов формализма. Многие трудовые инициативы оказывались надуманными (например, борьба за бездефектное изготовление продукции).

Характерной чертой индустриального развития 70-х годов являлось увеличение масштабов нового строительства. Вступили в строй подшипниковый завод в Курске, заводы автоматических линий в Костроме и атомного машиностроения в Волгодонске («Атоммаш»). Достиг проектной мощности Волжский автомобильный завод (ВАЗ). В Набережных Челнах возводился завод по производству автомобилей большой грузоподъемности (КамАЗ). Начали действовать тепловые электростанции в Запорожье и Сургуте. Велось техническое перевооружение действующих предприятий (Харьковский и Челябинский тракторные заводы, Уральский завод тяжелого машиностроения и др.).

Высокими темпами развивались энергетика, химия, электроника, нефте- и газодобывающая, атомная промышленность. Особое внимание уделялось развитию оборонной промышленности. Производство военной техники на машиностроительных предприятиях достигало 60% всей выпускаемой ими продукции. В период десятой пятилетки (1976—1980 гг.) была сделана попытка перевести промышленность на путь интенсивного развития. «Пятилетка эффективности и качества»— так называлась она в официальных документах. Однако намеченные планы по внедрению новой техники и росту производительности труда выполнены не были. Более того, наметилось серьезное отставание во всех индустриальных отраслях.

Индустриальное развитие 70-х — начала 80-х годов характеризовалось углублением тенденций, вызванных политикой формирования единого народнохозяйственного комплекса. В основе планов социально-экономического развития лежала подчиненность экономик всех союзных республик единому народнохозяйственному комплексу. С целью «взаимодополнения» республиканских хозяйств и их объединения в единый комплекс развивались процессы общесоюзного разделения труда. Так, в Азербайджанской ССР преимущественное внимание уделялось газовой и нефтехимической промышленности. Ее продукция поставлялась в другие республики Закавказья.

Осуществлялись программы создания территориально-производственных комплексов. С их помощью также предполагалось укрепить хозяйственные связи республик. Были сформированы территориально-производственные комплексы в Сибири (Красноярско-Ачинский), в Казахстане (Чимкентско-Джамбулский), в Таджикистане и других районах. Прокладывалась Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ).

Курс на интеграцию экономик союзных республик, директивное управление республиканскими хозяйствами из центра вызывали диспропорции в их структуре. Одним из последствий этого стали общественное недовольство и рост оппозиционных настроений в союзных республиках. В Латвии, Литве и Эстонии на почве экономических противоречий усилилось стремление к выходу республик из состава СССР. Сепаратистские настроения в них особенно активизировались в 80-е годы.

К началу 80-х годов в стране был создан мощный промышленный потенциал. Вместе с тем приоритетное внимание к отраслям военнопромышленного и топливно-энергетического комплексов усугубляло деформации в структуре промышленности. Директивное управление, недостаточный учет региональных особенностей производства вели к падению экономических показателей индустриального развития.

Тенденции аграрного развития. Реформы середины 60-х годов не остановили нарастания трудностей в развитии сельского хозяйства. Увеличение размеров капиталовложений и поставок техники селу не приносило экономического эффекта. Как и прежде, допускались нарушения в политике планирования заготовок, устанавливались дополнительные задания по закупке сельскохозяйственной продукции. Закупочные цены на нее не всегда были достаточно обоснованными. Многие виды продукции продавались государству по символическим сдаточным ценам. Это стало одной из причин увеличения числа убыточных хозяйств.

С конца 60-х и особенно в 70-е годы с целью интенсификации сельскохозяйственного производства стали создаваться интегрированные хозяйства — агропромышленные объединения, комбинаты, агрофирмы. В их состав включались колхозы и совхозы, предприятия по переработке сельхозсырья, организации транспорта и торговли. К середине 80-х годов в агросфере экономики действовали 4,8 тыс. межхозяйственных предприятий. Однако агропромышленная интеграция в условиях нарастающего экономического кризиса не принесла ожидаемого эффекта.

Принимались и другие меры для подъема аграрного производства. Периодически повышались заготовительные цены на зерновые культуры, картофель, молоко и другие виды продукции. Вводились надбавки к закупочным ценам на продукцию, производимую хозяйствами в худших природных условиях. Для улучшения управления агросферой были созданы Государственный агропромышленный комитет, а на местах—районные агропромышленные объединения. Новые управленческие структуры не улучшили положения дел в земледелии и животноводстве. Объем валовой продукции сельского хозяйства сокращался. В 1971—1975 гг. он составлял 13% совокупного общественного продукта, а в 1981—1985 гг.— лишь 6%.

Низкие темпы развития сельского хозяйства вызывали перебои в снабжении населения продовольственными товарами. Для преодоления сложившихся трудностей с продуктами питания была разработана Продовольственная программа СССР (1982 г.). Программой предусматривалось комплексное развитие сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей промышленности, заготовок, хранения, переработки. Агропромышленный комплекс (АПК) был выделен в самостоятельный объект планирования и управления.

На рубеже 70—80-х годов значительно ухудшились условия народнохозяйственного развития. Осложнилась демографическая ситуация. Уменьшение рождаемости населения в 60-х годах (одно из последствий Отечественной войны) привело к сокращению притока трудовых ресурсов. Увеличились расходы на развитие оборонных отраслей. Из каждого рубля государственного бюджета 70 копеек направлялись на военные нужды. В тяжелой индустрии, прежде всего в машиностроении, не выполнялись планы научно-технического прогресса. Перемещение центров добывающей промышленности в восточные районы повысило себестоимость топливно-энергетического сырья. Развитие атомной энергетики, введение в строй новых энергоблоков на атомных электростанциях сопровождались поспешностью и показухой.

Для повышения производительности труда была предпринята попытка внедрения новых форм его организации — коллективный подряд на условиях полного хозрасчета. Бригадный характер труда получил распространение в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, но в конечном счете он не принес ожидаемого эффекта. Неблагоприятная экономическая конъюнктура сложилась на мировом рынке. Резко упали цены на нефть — важнейший предмет советского экспорта. Параллельно с государственной появилась так называемая теневая экономика (неучтенные статистикой предприятия в сфере промышленности, торговли и т. д.). Ее развитию сопутствовали беззакония и коррупция. Задания одиннадцатой пятилетки (1981—1985 гг.) не были выполнены ни по одному показателю.

Социальная сфера. Противоречия в развитии общества затруднили выполнение планов социальных мероприятий. Успешнее других шло решение жилищной проблемы. Массовое строительство жилья позволило улучшить условия быта сотен тысяч горожан. К началу 80-х годов почти 80% семей имели отдельные квартиры (официальная статистика). Медленнее, чем планировалось, росли реальные доходы населения. Были увеличены размеры ежемесячной зарплаты низкооплачиваемым категориям работников. Одновременно велось неоправданное сближение оплаты труда инженерно-технического персонала и рабочих. Рост зарплаты велся без учета реальных результатов труда работающих.

В 70-х — начале 80-х годов резко сократились капиталовложения в социальную сферу. Ее финансирование по «остаточному» принципу особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельского населения. Значительно отставала от города обеспеченность селян медицинскими и детскими дошкольными учреждениями, предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. Это являлось одной из причин оттока сельских тружеников в города. За период между Всесоюзными переписями населения 1959 и 1979 гг. численность горожан увеличилась со 100 млн. до 163,3 млн. Их доля в общем составе населения страны превысила 62%.

В социальную сферу, так же как и в другие области жизни, глубоко проникли негативные явления. В значительной мере это было связано с появлением нового социального слоя, в обществе — так называемой номенклатуры. Руководители высшего и среднего уровня занимали особое, привилегированное положение в системе распределения материальных благ. Для них существовало специальное снабжение продовольственными и промышленными товарами, действовали специальные поликлиники, больницы, санатории. Номенклатура была надежной опорой проводимого политического курса. Усиление социального неравенства, нарушения законности со стороны некоторых руководящих работников, славословия в адрес Л. И. Брежнева на партийных съездах и в печати вызывали растущее недовольство в стране. Падал авторитет Коммунистической партии.

Вопросы для рефлексии:

1. Что означает понятия «застой»? Дайте оценку изучаемого периода жизни страны.

2. Как JI. И. Брежнев встал во главе СССР? - В чем состояли особенности внутренней политики в брежневский период?

3. В чем состояла суть экономической реформы 1965 г.? - Почему она претерпела изменения? - Как развивалась советская экономика во второй половине 60-х — первой половине 80-х гг.?

VI. Подведение итогов

Домашнее задание:

Учить:

1.. Текст лекции.

Литература для студентов:

Обязательная:

1. Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с.

2. Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - М.: Дрофа, 2005.- 480с.

3. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с.

4. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./ Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 2012.- 1263с.

5. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с.

Дополнительная:

1. Анучин С. Ястребы мира / Аргументы недели №18 (410). 2014.

2. Баранец В. Поставить мир на колени за 60 минут? / Комсомольская правда. 23. 09. 2014.

3. Вяткин Я. Новые зубы и когти русского медведя / Аргументы недели №41 (433). 2014.

Интернет-ресурсы:

1. HTTP://WWW.WORLD-HISTORY.RU/

2. HTTP://WWW.OSTU.RU/PERSONAL/NIKOLAEV/

3. HTTP://WWW.ISTORYA.RU/

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.