Малочисленные народы

северозападной части России

•Карелы (92 тыс. чел.).

•Вепсы (8 тыс. чел.).

•Саамы (2 тыс. чел.).

•Ижора (450 чел.).

•Сету (214 чел.)

•Водь (82 чел.).

Водь

Самоназвание этого православного финноугорского исчезающего народа России –

водьялайн, в ддялайзыд.

аа

Живут эти люди в двух небольших деревнях Краколье и Лужицы, что находятся в

Ленинградской области, Кингисеппском районе. Язык народности близок к юго

восточному наречию эстонского языка и к ливскому языку.

Водь

Испокон веков водь жили южнее Финского

залива, на территории так называемой Водской

пятины, которая упоминается в летописях. Сама

народность сформировалась еще в I тысячелетии

нашей эры.

Некогда, представители этого народа проживали на

большой территории, расположенной меж рекой Нарова и

Чудским озером, также на части Ижорского плато.

Vađđamaa, наряду с эстонцами, финнами, ижорцами,

входили в состав Ингерманландии — исторической

области, расположенной на северозападных территориях

современной России.

Водь

Основой жизни было земледелие. Выращивали рожь, овес, ячмень, разводили скот и

птицу, занимались рыболовством. Жили в ригах, наподобие эстонских, а с XIX века – в

избах.

Водь

Девушки носили сарафан из белого холста, короткую кофту «ихад». Молодые

люди сами выбирали себе жениха и невесту. Замужние женщины коротко стриглись, а

пожилые брились наголо и носили головной убор «пайкас». В обрядах народа

сохранилось много языческих пережитков.

Водь

Символика исчезающего народа

Сету (сето)

внесённая

в

списки

сету

численность

Точную

установить

трудно, так как данная этническая группа,

народов,

не

проживающих на территории России и

Эстонии, подверглась сильной ассимиляции;

примерная оценка численности — 10 тысяч

человек. При переписях населения сету

обычно

себя

эстонцами и русскими.

записывали

Происхождение сету вызывает споры среди учёных.

Часть из них полагает, что сету — это потомки эстов, бежавших от ливонского ига в

пределы Псковской земли; другие считают, что сету сформировались к середине

XIX века на основе чудского субстрата, включив в свой состав и более поздних

эстонских переселенцев, которые приняли православие.

Сету (сето)

Отметим, что первое историческое упоминание о

народе сету как о «псковской чуди» зафиксировано еще

в Псковской летописи XII века. Но ни в одном из

сохранившихся письменных источников Псковской земли

не говорится о том, что между русскими и сету

существовали какиелибо трения.

Для домостроительства сету характерен псковский замкнутый двор с высокими

воротами; позднее распространяется двухкамерные (а затем — и многокамерные)

дома с застеклённой верандой. Такой тип дома переселенцысету занесли и в Сибирь.

Сету (сето)

Традиционный народный костюм сету значительно отличался от костюма других

групп эстонцев и включал в себя элементы русской одежды. У женщин бытовали

рубахадолгорукавка и косоклинный сарафан, у мужчин — русская косоворотка.

Характерно обилие вязаных шерстяных вещей (носков, перчаток, варежек) с

двуцветным (белый с коричневым) геометрическим орнаментом.

Сету (сето)

В

1993

году,

на

территории Псковской области, было организовано этнокультурное общество народа

сету «Экос». С 1995 года его возглавляет Хелью Александровна Маяк.

представителями

народа

сету,

проживающими

Язык сету включён в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как

«находящийся под угрозой исчезновения».

Ижора

Ижора — самоназвание финноугорского народа, что в прошлом, наряду с

малочисленным народом водь, составлял основное население Ижорской земли.

Давнымдавно народ ижора компактно проживал на северозападе Новгородской

земли. Впервые новгородские летописцы упоминают ижорцев в IX столетии, то есть в

самом начале русской государственности. И обязаны этим свидетельством ижорцы

легендарному Рюрику, который после рождения сына Игоря сделал своей жене Ефанде

подарок город, стоявший на берегу моря, со всем народом ижора в придачу.

Ижора

Свое первое упоминание в качестве «ингров»

ижорцы получили еще в 1223 году. В XV веке этот

народ находится в составе Русского государства. Он

плавно претерпевал ассимиляцию с прочим

населением в силу православного вероисповедания.

В XVII веке часть земель Приневья (Ingermanland)

становится шведской провинцией, и ижоры

ассимилируются с финнами, а в 1943 году население

вывозится немецкими войсками в Финляндию.

Впоследствии, до середины 1950 годов, процесс

расселения ижорцев в прежних местах претерпевал

некоторые ограничения со стороны властей.

Ижора

Современные представители ижоры проживают в основном в Ломоносовском и

Кингисеппском районахЛенинградской области (ранее они жили также и в некоторых

сёлах Гатчинского района). Их, попереписи населения 2002 года в России было

зарегистрировано 327 человек, из которых 177 вЛенинградской области. Наибольшее

число ижор (43 человека) проживало в деревне Вистино.

Саамы (лопари)

Саамы (лопари) небольшой народ

Севера Европы численностью около 31

тыс. человек. Основная масса саамов

населяет Север Норвегии, Швеции и

Финляндии (свыше 29 тыс. человек).

Часть саамов живет в России, на

тыс.

Кольском

человек).

полуострове

(1,9

Самоназвание Кольских саамов саами, саамь, саме, скандинавских самелатс,

самек.

Саамы (лопари)

Саамы

Кольского

полуострова представляют

совершенно

самостоятельную этнографическую группу, которую называют Кольскими саамами

(лопарями). Их можно отнести к четвертому типу, определяющемуся сочетанием

оленеводства, рыболовства и охоты и полукочевым, а последние десятилетия оседлым

образом жизни.

собой

Саамы (лопари)

Впервые о лопарях Кольского полуострова

под именем финнов упоминает скандинавский

путешественник Оттар, который побывал на

берегах Белого моря в IX в.

В русских источниках название лопъ, как

уже говорилось, появляется только с конца XIV

в., а до этого встречаются названия тре, тръ, т.

е. Терская сторона.

С XV в. начинают появляться сведения о лопарях в грамотах, актах, новгородских

писцовых книгах и других письменных документах (упоминания о "дикой и лешей

лопи", "лоплянах" и т. п.).

Саамы (лопари)

Родовой состав Кольских лопарей неизвестен. В одном из документов первой

половины XVII в. имеется указание, что в погостах центральных, восточных и северо

восточных районов Кольского полуострова (Вороненском, Ловозерском,

Семиостровском, Иоканьгском и Понойском) живет так называемая терская лопь. Все

остальные лопари, населяющие районы к западу от нее, относятся к кончанской лопи.

По мнению В. В. Чарнолуского,. к терским лопарям относятся не все из

вышеназванных в составе терской лопи, а наиболее восточные из них: иоканьгские,

каменские, понойские и сосновские, отличающиеся общими особенностями культуры.

Ловозерские же, семиостровские и вороненские лопари составляют особую, так

называемую срединную группу, отличную от терской.

Лопари западных районов Кольского полуострова (кончанская лопь, по

терминологии XVII в.), составляют третью группу, которая, как в языковом, так и

отчасти в культурном отношении не представляет единого целого.

Саамы (лопари)

В настоящее время большая часть саамского населения живет в Ловозерском

районе (в 1964 г. он был объединен с Саамским).

Кольские саамы в конце XIXначале XX в. жили не изолированно, а довольно

тесно общались и местами жили чересполосно с другими народами. Кроме русских в

зоне расселения лопарей в конце XIX начале XX в. жили карелы и финны (главным

образом на югозападе полуострова), а также комиижемцы и ненцы (преимущественно в

восточных районах).

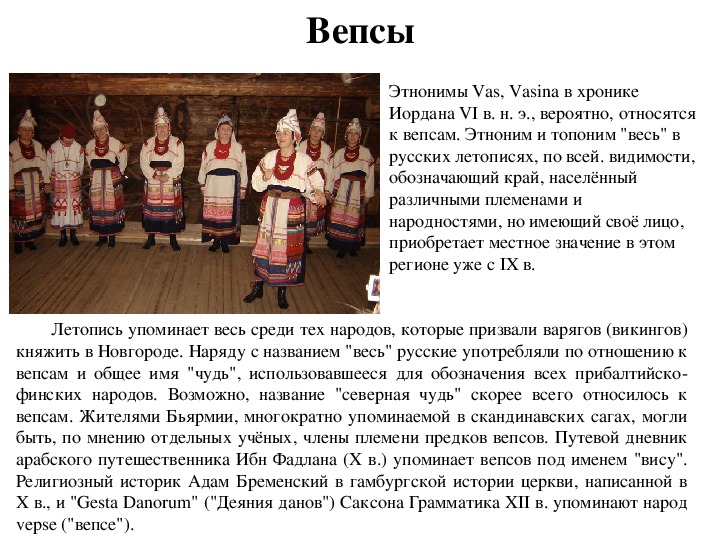

Вепсы

Самоназвание «вепсь», «бепся», «людиникад», «вепслайне». Русские, наряду с

названием «весь» употребляли этноним «чудь», использовавшийся для всех

прибалтийскофинских народов. Вепсский язык, относящийся к прибалтийско

финской группе, имеет три диалекта: северный, средний и южный. Вепсы относятся

к беломорскобалтийскому типу большой европеоидной расы.

Современная численность вепсов (2002 г.) составляет 8 240 человек. Вепсы

живут на территории России тремя отдельными группами между озёрами Ладога,

Онежским и Белым на югозападном побережье Онежского озера, в сопредельных

районах Ленинградской области (Подпорожский, Лодейнопольский, Тихвинский и

Бокситогорский) и

(Бабаевский и

Вытегорский) области.

северозападных районах Вологодской

Вепсы

Этнонимы Vas, Vasina в хронике

Иордана VI в. н. э., вероятно, относятся

к вепсам. Этноним и топоним "весь" в

русских летописях, по всей. видимости,

обозначающий край, населённый

различными племенами и

народностями, но имеющий своё лицо,

приобретает местное значение в этом

регионе уже с IX в.

Летопись упоминает весь среди тех народов, которые призвали варягов (викингов)

княжить в Новгороде. Наряду с названием "весь" русские употребляли по отношению к

вепсам и общее имя "чудь", использовавшееся для обозначения всех прибалтийско

финских народов. Возможно, название "северная чудь" скорее всего относилось к

вепсам. Жителями Бьярмии, многократно упоминаемой в скандинавских сагах, могли

быть, по мнению отдельных учёных, члены племени предков вепсов. Путевой дневник

арабского путешественника Ибн Фадлана (X в.) упоминает вепсов под именем "вису".

Религиозный историк Адам Бременский в гамбургской истории церкви, написанной в

Х в., и "Gesta Danorum" ("Деяния данов") Саксона Грамматика XII в. упоминают народ

vepse ("вепсе").

Вепсы

Вепсы традиционно были

земледельцами, использовали

систему подсечного земледелия,

а также важное значение в этом

богатом рыбой и пушным зверем

крае имели рыболовство и охота.

В начале XVIII в. царь Петр

Великий основал

железоделательные и оружейные

заводы близ Онежского озера

(Петрозаводск). Вепсы

познакомились с фабрично

заводским трудом

Традиционное жилище и материальная культура вепсов близки к северорусским, но

дома отличаются Тобразной планировкой связи жилой части с крытым двухэтажным

двором; в интерьере избы стол занимает т. н. финское (у стены фасада, а не в

переднем углу) положение. Для женской традиционной одежды характерно бытование

юбочного (юбка и кофта) и сарафанного комплексов. Традиционная пища кислый

хлеб, пирогирыбники, рыбные блюда; напитки пиво, хлебный квас.

Вепсы

В 1994 году образована Вепсская национальная волость в Прионежском районе

Карелии (с 01.01.2006 г. упразднена). Население Вепсской национальной волости

проживает в 14 населённых пунктах, объединённых в три сельсовета. Бывший центр

волости — село Шёлтозеро — расположено в 84 км от Петрозаводска. Существует

Общество вепсской культуры в Петрозаводске, пользующееся значительной помощью

со стороны властей Карелии, и Вепсское общество в СанктПетербурге.

Карелы

Кар лыее

(общее

самоназвание — карел. karjalaižet) — финноугорский

народ,

проживают в основном в России: в Республике Карелия, Ленинградской области (в том

числе и в г. СанктПетербурге),Тверской области, Мурманской области, Новгородской

области, Москве, а также на востоке Финляндии.

Этногенез карел достоверно не изучен. Существует гипотеза, что карелы

сформировались на основе аборигенных племён современных южной Карелии и юго

восточной Финляндии, откуда и расселились в направлении Беломорского Поморья и

Заонежья. Считается, что современные карелы представляют собой результат

этнического контакта средневековых племён корелы с весью и лопью, в процессе

которого последние были в значительной степени ассимилированы, а карелы

восприняли многие особенности их языка и культуры.

Карелы

Первое достоверное письменное упоминание о

карелах обнаружено в новгородской берестяной

грамоте (№ 590), датируемой 1075— 1100

годами, в которой говорится о

нападении литовцев на корелу (карел).

Существуют западные источники XII—XIII века,

которые упоминают о карелах, описывая более

ранние события. Например, к событиям

последнего десятилетия VII века, упоминаемых

в «Деяниях данов» Саксона Грамматика и «саге

об Инглингах», относится сообщение,

что конунг данов Ивар Широкие Объятья потерпел поражение и был убит в

местности, именуемой Кирьялаботнар или «Карельские заливы» (возможно, имелось в

виду побережье Балтийского моря или Финский залив, наибольшее количество

находок того периода обнаружено археологами в районе современного Куркиёки. К

началу XI века относится упоминание о Карелии в «саге об Олафе Святом»,

норвежском короле.

В русских средневековых источниках карелылюдики зачастую упоминались под

названием людины, без соотнесения с карелами (корелой). Существенно ранее, при

основании Новгорода один из его районов был назван «Людин конец», однако, считать

эти упоминания достоверными не представляется возможным изза многозначности

термина «люди» на различных языках.

Карелы

Поселения располагались по берегам рек и озёр. Основные виды селения — погост

и деревня. Погост объединял группу деревень. Планировка деревни, в основном, была

прибрежнорядовой. В жилых домах под одной крышей располагались постройки для

скота. Продукты сельскохозяйственного труда хранились в отдельно стоящих амбарах.

Каждая семья имела баню, топившуюся почёрному.

Карелы

Традиционные занятия — охота, рыболовство, собирательство, земледелие,

животноводство, рубка и сплав леса. Северные карелы занимались оленеводством.

Издревле добывали железо из озёрных и болотных руд, освоили ковку, медное литьё,

изготовление украшений из бронзы и меди.

Карелы выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овёс, репу, редьку, капусту, морковь.

Держали коров, низкорослых лошадей, грубошерстных овец и в небольших

количествах — кур.

Карелы

Карельская семья состояла из двух—трёх

поколений родственников, совместно владевших

имуществом. Главой семьи являлся один из

старших мужчин. Вопрос о вступлении в брак

решался родителями, но наряду со сватовством

повсеместно бытовал брак уводом.

карельская

уха,

рыбник, калитки. Хлеб пекли из кислого теста.

Значительное место в питании занимали молочные

продукты. На

заготавливали бруснику,

клюкву, морошку, солили и сушили грибы. Из

напитков предпочитали ягодные морсы. Крепкие

напитки практически не употребляли.

зиму

Традиционная

пища —

Карелы

Все главные события бытовой жизни сопровождались обрядами, которые были

насыщены исполнением различных магических действий. Памятным был «день Кёгри» —

дата окончания осенних полевых работ, начало обработки льна и шерсти.

Прозаический фольклор представлен гаданиями, легендами, былинами. В сказочной

традиции — волшебные сказки, сказки о животных и бытовые сказки. Народная

хореография представлена множеством игр и танцев: кадриль, ристукондра, крууга,

пайккакиса, пийрилейки, шинка, шулилуйкка, хумахус и других