О.В.Пещерова

О.В.Пещерова

«Я иду на урок!»

![]() Государственное

автономное профессиональное учреждение

Государственное

автономное профессиональное учреждение

«Городецкий Губернский колледж»

Детская литература

![]() Я иду на урок

Я иду на урок

Пособие-практикум для обучающихся педагогических специальностей

Пещерова О.В.. преподаватель детской литературы

Городец

![]() Пособие основывается на содержании и

структуре курса «Детская литература с практикумом по выразительному чтению»,

разработанного в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям

«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»

Пособие основывается на содержании и

структуре курса «Детская литература с практикумом по выразительному чтению»,

разработанного в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям

«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»

Печатается по решению научно-методического совета Городецкого Губернского колледжа

![]() Настоящее учебное пособие может быть

использовано как для организации самостоятельной работы обучающихся

педагогическиз специальностей, так и в условиях группового обучения на

аудиторных занятиях. Предлагаемый в пособии материал позволяет подготовить обучающихся

к выразительному чтению для проведения уроков литературного чтения в начальной

школе и проведения занятий в детских дошкольных учреждениях. Пособие имеет

методические рекомендации по организации и проведению уроков ли тературного

чтения, что позволяет обучающимся подготовиться к педагогической практике и

профессиональной деятельности.

Настоящее учебное пособие может быть

использовано как для организации самостоятельной работы обучающихся

педагогическиз специальностей, так и в условиях группового обучения на

аудиторных занятиях. Предлагаемый в пособии материал позволяет подготовить обучающихся

к выразительному чтению для проведения уроков литературного чтения в начальной

школе и проведения занятий в детских дошкольных учреждениях. Пособие имеет

методические рекомендации по организации и проведению уроков ли тературного

чтения, что позволяет обучающимся подготовиться к педагогической практике и

профессиональной деятельности.

Составитель: Пещерова Ольга Васильевна, преподаватель детской литературы

Рецензент: Полякова Александра Валентиновна, доцент кафедры теории и методики профессионального образования, кандидат педагогических наук

Рецензент: Воронцова Елена Андреевна, преподаватель русского языка с методикой преподавания, ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»,Заслуженный учитель РФ

Рецензент: Шарипова Галина Евгеньевна, директор МБОУ «Основной общеобразовательной школы» № 12 г. Городца, преподаватель русского языка и литературы

Данное пособие-практикум по детской литературе является продолжением пособия «Детская литература» (пособие практикум для студентов), автора Пещеровой О.В. Оно предназначено для организации самостоятельной работы обучающихся педагогических специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» как на уроках, так и во внеурочное время.

Данное пособие позволяет преподавателю осуществлять руководство самостоятельной деятельностью обучающихся, что актуально в связи с внедрением Федеральных государственных стандартов нового поколения, где 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся.

Пособие имеет четкую структуру, состоит из двух разделов: «Учусь и учу читать выразительно» и « Я готовлюсь к уроку литературного чтения в начальной школе».

![]() Раздел

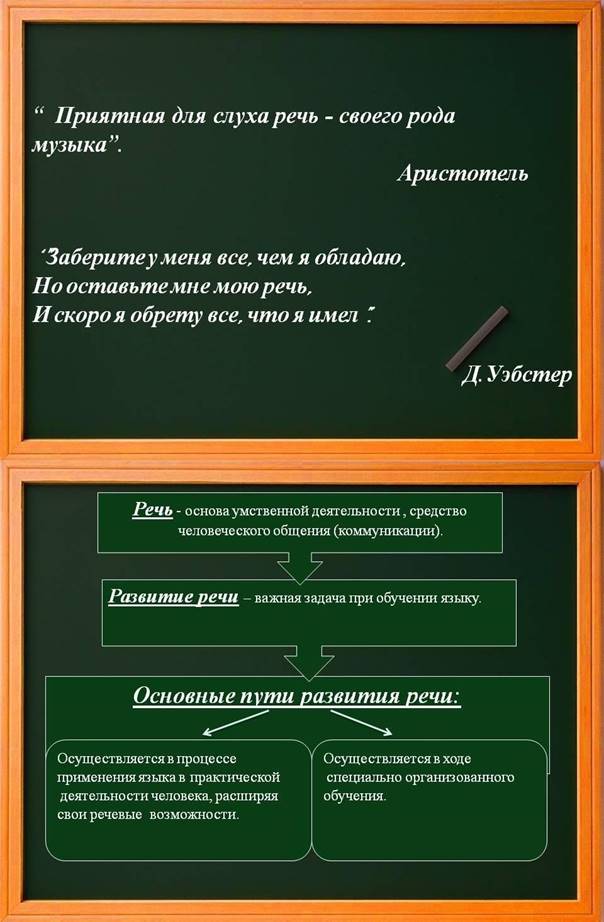

«Учусь и учу читать выразительно» раскрывает понятие выразительности речи,

классификацию средств выразительности устной речи, а также сущность

кклассификации методов и приемов, направленных на формирование навыка

выразительного чтения, содержит методические рекомендации для осуществления

эффективной работы по выразительному чтению и развитию речи младших

школьников на начальном этапе обученияна. В пособии имеются авторские стихи

Широких О.С. и Пещеровой О.В., позволяющие обучающимся в рамках практики на

уроках литературного чтения организовать проведение дыхательной и речевой

разминки.

Раздел

«Учусь и учу читать выразительно» раскрывает понятие выразительности речи,

классификацию средств выразительности устной речи, а также сущность

кклассификации методов и приемов, направленных на формирование навыка

выразительного чтения, содержит методические рекомендации для осуществления

эффективной работы по выразительному чтению и развитию речи младших

школьников на начальном этапе обученияна. В пособии имеются авторские стихи

Широких О.С. и Пещеровой О.В., позволяющие обучающимся в рамках практики на

уроках литературного чтения организовать проведение дыхательной и речевой

разминки.

Раздел « Я готовлюсь к уроку литературного чтения в начальной школе» построен в форме диалога студента и преподавателя и дает ответы студенту на вопрос: «Как написать конспект к уроку литературного чтения?» В данном разделе рассмотрены особенности типологии и структуры современных уроков литературного чтения по ФГОС НОО, особенности работы с текстом с точки зрения формирования типа правильной читательской деятельности, приведены образцы оформления конспекта урока. Освещены в пособии и подходы к организации внеурочной деятельности по литературному чтению и организации внеклассного чтения под руководством учителя, направленные на формирование читательской самостоятельности младших школьников.

Каждый раздел содержит практическую часть «Проверь себя и выполни задания».

Завершает пособие обширный список литературы для тех, кто захочет глубже познакомиться с методикой выразительного чтения и методикой проведения уроков литературного чтения в начальной школе.

Предисловие 2

Учусь и учу читать выразительно 3

1.1.Сущность выразительного чтения 3

1.2Требования к организации работы над выразительным 6 чтением

1.3.Методика работы над выразительным чтением 10

1.4. Развитие речи младших школьников на начальном 15 этапе обучения

1.5. Дыхательные и речевые разминки 22

1.6. Речевые разминки (тексты детских стихов 23

О.С.Широких)

1.7. Речевые разминки «на все случаи жизни» (стихи 25 О.В.Пещеровой)

1.6. Проверь себя 27

![]()

Выразительность - это способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему.

Функции выразительного чтения:

ü познавательная - реализуется в процессе получения информации

(читаю, чтобы знать);

ü регулятивная - направлена на управление практической деятельностью

ü ценностно-ориентационная - связана с эмоциональной сферой жизни человека (читаю, чтобы наслаждаться).

Выразительное чтение – это воплощение литературно-

художественного произведения звучащей речи. Говорить выразительно – значит выбирать слова образные, то есть слова, вызывающие деятельность воображения,

|

Средства выразительности устной речи |

|||

|

Языковые (вербальные) |

Неязыковые (невербальные) |

||

|

ü Дыхание ü Голос ü Дикция ü Интонация ü Тембр ü Ритм ü Темп ü Логическое ударение ü Выразительность |

ü Мимика ü Телодвижение ü Жесты |

||

|

Средство вырази- тельности |

Характеристика средства выразительности |

Способ формирования на уроке |

|

|

Вербальные средства выразительности устной речи |

|||

|

Дыхание |

Правильное дыхание заключается в экономном, равномерном расходовании воздуха, достигается при условии использования всего мышечного аппарата грудной клетки. Пополнение легких воздухом происходит в перерывах между словами или фразами, там, где это требуется по смыслу речи. Правильный тип дыхания - смешанное диафрагмально-реберное дыхание. Правильное дыхание в процессе речи заключается не только в экономном расходовании воздуха, но и в своевременном и незаметном пополнении его запаса в легких (во время остановок – пауз). Во время чтения вслух плечи неподвижны, грудь слегка приподнята, низ живота подтянут. |

Дыхательная разминка |

|

|

Дикция |

Четкое произношение звуков речи, соответствующее фонетической норме данного языка. Ясность произношения зависит от устройства речевого аппарата и его правильной работы. К органам произношения относятся: губы, язык, челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, маленький язычок, гортань, глотка, голосовые связки. Произношение слов и звуков – это результат сокращения мускулов соответствующих частей |

Речевая разминка – диалоги, скороговорки, чистоговорки |

|

![]() Одним из важных

требований в работе над выразительностью речи - использование разнообразных

средств речевой выразительности, которые находятся в тесной взаимосвязи и

дополняют друг друга:

Одним из важных

требований в работе над выразительностью речи - использование разнообразных

средств речевой выразительности, которые находятся в тесной взаимосвязи и

дополняют друг друга:

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

соответственно переживаемым чувствам, эмоциям, настроениям; 2) искусство выражать чувства и мысли движениями мускулов лица и соответствующими жестами. |

Чтение художественного произведения, чтение стихотворений |

|

Телодвиже- ния |

Знаковые элементы поз и движений различных час- тей тела, при помощи которых, как и при помощи слов, структурно оформляются и кодируются мысли и чувства, передаются идеи и эмоции. |

|

|

Жесты |

Некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определѐнное значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. |

|

|

Поза |

Положение, принимаемое человеческим телом, положение тела, головы и конечностей по отно- шению друг к другу. |

|

№ п/ п |

Условия работы над выразительностью чтения |

Методические рекомендации для осуществления эффективной работы по выразительному чтению |

|

1. |

Тщательный анализ художественного произведения перед выразительным чтением. |

Упражнения в выразительном чтении рекомендуется проводить на заключительных этапах урока, когда завершена работа над формой и содержанием произведения, но работа над выразительностью состоит только в использовании тренировочных упражнений. Обучение выразительному чтению – сложный процесс, который пронизывает все этапы урока, так как органически обуславливается и подготовкой к восприятию произведения, и первичным знакомством с произведением, и работай над идеей произведения. |

|

2. |

Демонстрация образца выразительного чтения произведения. |

Рекомендуется использовать образцовое чтение учителем или чтение мастером художественного слова в записи. Если образец демонстрируется при первичном знакомстве с произведением, лучше прибегнуть к чтению учителем. Если образцовое чтение привлекается на этапе упражнений в выразительном чтении, то могут быть использованы технические средства для воспроизведения чтения мастером. Демонстрация образца выразительного чтения имеет цели: |

![]()

![]() Для

эффективной работы над выразительностью чтения учащихся учителю следует знать

условия организации работы над выразительностью чтения. К ним относятся

следующие, изложенные М.Р.Львовым:

Для

эффективной работы над выразительностью чтения учащихся учителю следует знать

условия организации работы над выразительностью чтения. К ним относятся

следующие, изложенные М.Р.Львовым:

|

|

|

ü чтение становится эталоном, к которому должен стремиться начинающий читатель; ü чтение раскрывает перед слушателями понимание смысла произведения и, таким образом, помогает его сознательному прочтению; ü чтение служит основой для «подражательной выразительности» и может сыграть положительную роль, даже если глубина произведения оказалась непонятна читателю: подражая интонации, выражающей определенные чувства, ребенок начинает испытывать эти чувства и через эмоциональные переживания приходит к осмыслению произведения. |

|

3. |

Работа над языком |

Необходимо наблюдение над выразительно- |

|

|

произведения

|

изобразительными средствами - органической частью работы по уяснению идейной направленности произведения. |

|

4.

|

Опора на воссоздающее воображение школьников

|

Воссоздающее воображение неопытного читателя нужно тренировать, учить по «авторским знакам» создавать перед мысленным взором эпизод, пейзаж, портрет. Приемами, развивающими воссоздающее воображение, являются графическое и словесное иллюстрирование, составление диафильмов, написание киносценариев, а также чтение по ролям, драматизация - сочетание такой работы целесообразно с разнообразными видами деятельности на уроке чтения. |

|

5.

|

Обсуждение в классе вариантов прочтения

|

В конце урока рекомендуется, чтобы два-три ученика прочитали вслух произведение (или часть его), а ученики класса обсудили удачи и промахи в их чтении, тон такого обучения должен быть деловым и доброжелательным. |

![]()

![]()

Таким

образом, главная цель обучения детей выразительному чтению - формирование

умения определять задачу чтения вслух: передать слушателям свое понимание

произведения при помощи правильно выбранных средств устной речи. Однако такое

сложное умение возникает как результат кропотливой работы учителя над

выработкой, во-первых, умений, помогающих проникнуть в смысл произведения, а

во-вторых, умений целесообразно пользоваться своим голосом.

Таким

образом, главная цель обучения детей выразительному чтению - формирование

умения определять задачу чтения вслух: передать слушателям свое понимание

произведения при помощи правильно выбранных средств устной речи. Однако такое

сложное умение возникает как результат кропотливой работы учителя над

выработкой, во-первых, умений, помогающих проникнуть в смысл произведения, а

во-вторых, умений целесообразно пользоваться своим голосом.

|

Высказывания творческого характера |

Выразительное чтение художественного текста |

Высказывание в виде передачи прочитанного текста |

|

а)рассказывание по впечатлениям или воспоми- наниям; б)рассказывание по данному началу, середи- не или концу, в)рассказывание о своих наблю- дениях в при- роде, во время экскурсии. |

а) чтение небольших произведений с самостоятельной предварительной подготовкой б) чтение отрывков из художественного произведения, подготовленного по своему выбору или указанию учителя; в) рассказа или отрывка «в лицах» (после анализа произведения); г) чтение произведений различных жанров (басни, сказки, лирического стихотворения, рассказа) с предварительной самостоятельной подготовкой. |

а) подробная или краткая передача содержания услышанного или прочи- танного; б) передача рассказа или сказки с изменением лица рассказчика; в) словесное рисование картины из прочитанного произведения; г) рассказ по содержанию иллюстрации; д)драматизация и инсце- нирование рассказа или сказки. |

![]() Разнообразные методы

и приемы обучения выразительному чтению реализуются в специальных упражнениях,

используемых на уроке чтения. Цель их – овладение интонационно правильной

речью, творческая подача связного текста, работа над восприятием целого текста

(образов, сюжета, идеи, понимание логического содержания художественного

произведения).

Разнообразные методы

и приемы обучения выразительному чтению реализуются в специальных упражнениях,

используемых на уроке чтения. Цель их – овладение интонационно правильной

речью, творческая подача связного текста, работа над восприятием целого текста

(образов, сюжета, идеи, понимание логического содержания художественного

произведения).

Выразительность чтение достигается различными приемами работы с текстом: повторное чтение с различными заданиями, деление текста на смысловые части и выяснение связей между ними, определение цели чтения, оценка событий или действующих лиц и определение отношения к ним (что здесь хорошо, а что плохо, с кем согласны, а с кем – нет). Упражнения усложняются от

класса к классу при помощи увеличения степени самостоятельности их выполнения и привнесения творческих элементов. Л.А. Горбушина предлагает объединить упражнения в три группы:

|

Метод, прием, его сущность |

Методические рекомендации |

|

Прием сопоставления побуждает к обсуждению, оценке, предупре- ждает от формаль- ного копирования, подражательства. |

Б.А.Буяльский выделяет следующие его разновидности: ü сопоставление исполнения учащегося с исполнение учителя, когда после показа учителя читает ученик; ü сопоставление особенностей исполнения двух и более учащихся; ü сопоставление контрастно звучащих вариантов в исполнении учителя. |

|

Устное рисование (словесное рисование) - эффективное сред- ство, стимули- рующее развитие творческого во- ображения, обога- щающее внутрен- ними видениями, является устное описание картин. |

Работу следует начинать не с создания детьми собственных словесных рисунков, а с анализа книжных иллюстраций, картин. Часть учитель организует сопоставление иллюстраций и текста. В этом случае О. Кубасова предлагает следующие задания: 1. Подобрать рисунок (картину) к тексту; 2. Найти в тексте подписи к каждому из фрагментов картинного плана; 3. Сравнить рисунок (картину) и фрагмент текста; 4. Сравнить иллюстрации разных художников к одному литературному произведению. Обучение словесному рисованию лучше начать с создания жанровых (сюжетных) картин. При этом нужно помнить, что словесная картина статична, на ней герои не двигаются, не разговаривают, они как бы застыли, словно на фотографии. На любом из этапов обучения словесному рисованию порядок работы будет одинаков. 1. Выделяется эпизод для словесного рисования. 2. Рисуется место, где происходит событие. 3. Изображаются действующие лица. 4. Добавляются необходимые детали. 5. «Раскрашивается» контурный рисунок. Обычно после выделения из контекста образной картины, созданной писателем, словесное рисование проходит примерно по таким вопросам: «Что нарисуем на первом плане? Почему? Как оба этом сказано у автора? Что нужно изобразить неподалеку? Какие слова помогают нам это увидеть? Что мы еще не нарисовали?» Потом дети подбирают цветовое решение, особое внимание уделяя общему колориту картины, выражающему эстетические переживания писателя. |

|

Составление диафильма |

О.В. Кубасова предлагает следующий порядок работы по составлению диафильма. |

![]()

![]() С помощью

различных педагогических и методических средств учитель облегчает активное

усвоение языка: подбирает посильный для данного возраста учебный материал,

использует различные методы и приемы обучения, организует занятия в системе.

При выборе методов и приемов учитывается содержание программы, специфика

понятий и представлений, которые необходимо сформировать при обучении.

Рассмотрим наиболее эффективные методы и приемы над выразительностью устной

речи, а также особенности их применения:

С помощью

различных педагогических и методических средств учитель облегчает активное

усвоение языка: подбирает посильный для данного возраста учебный материал,

использует различные методы и приемы обучения, организует занятия в системе.

При выборе методов и приемов учитывается содержание программы, специфика

понятий и представлений, которые необходимо сформировать при обучении.

Рассмотрим наиболее эффективные методы и приемы над выразительностью устной

речи, а также особенности их применения:

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Слитное произнесение |

обозначается дугой ∩ над словами. |

|

|

Мелодика |

подъем (повышение голоса) – стрелкой вверх над ударной гласной слова ( ); понижение голоса – ( ); монотон – непрерывной горизонтальной чертой над словами. |

|||

|

Замечания о темпе и окраске чтения |

ставятся на полях справа словами быстро, медленно, ускоряя и т.п. |

![]()

Для

формирования выразительного чтения ученики должны овладеть умениями, которые

вырабатываются в процессе анализа произведения, а также умениями пользоваться

интонационными средствами выразительности и невербальными средствами

выразительности устной речи.

Для

формирования выразительного чтения ученики должны овладеть умениями, которые

вырабатываются в процессе анализа произведения, а также умениями пользоваться

интонационными средствами выразительности и невербальными средствами

выразительности устной речи.

![]() Таким образом,

главной целью обучения детей выразительному чтению является формирование умения

определять задачу чтения вслух: передать слушателем свое понимание произведения

при помощи правильно выбранных средств устной речи.

Таким образом,

главной целью обучения детей выразительному чтению является формирование умения

определять задачу чтения вслух: передать слушателем свое понимание произведения

при помощи правильно выбранных средств устной речи.

Выразительное чтение предполагает выработку у читающего определенного минимума навыков, связанных с произносительной звуковой культурой речи, что направлено и на развитие речи в целом.

![]() Общий принцип

проведения упражнений по выработке навыка выразительного

чтения – вызвать интерес к предмету сообщения, создать

речевую ситуацию непринужденного общения и предоставить детям решать речевые

задачи самостоятельно, укрепляя умение держаться заданной темы, говорить

выразительно, то есть с соблюдением соответствующей интонации. Материал для

упражнений обеспечивается учебниками и книгами для чтения. Часть учащихся

нуждается в дополнительных индивидуальных упражнениях. Дидактический материал для

них составляет учитель.

Общий принцип

проведения упражнений по выработке навыка выразительного

чтения – вызвать интерес к предмету сообщения, создать

речевую ситуацию непринужденного общения и предоставить детям решать речевые

задачи самостоятельно, укрепляя умение держаться заданной темы, говорить

выразительно, то есть с соблюдением соответствующей интонации. Материал для

упражнений обеспечивается учебниками и книгами для чтения. Часть учащихся

нуждается в дополнительных индивидуальных упражнениях. Дидактический материал для

них составляет учитель.

Обучение выразительному чтению начинается в букварный период, когда ученики овладевают технической стороной речи: дыханием, голосом, дикцией. Обучение правильному использованию дыхания в речи: экономному и равномерному расходованию воздуха, своевременному и незаметному пополнению запаса его (на паузах).

![]() Правильное

дыхание - это дыхание свободное (лишенное напряжения),

незаметное, автоматически подчиненное воле чтеца. Чтобы читать и говорить

выразительно на первое место ставится умение ровно и глубоко дышать – владеть

своим дыханием и умение говорить громко, звонко, но без крика.

Правильное

дыхание - это дыхание свободное (лишенное напряжения),

незаметное, автоматически подчиненное воле чтеца. Чтобы читать и говорить

выразительно на первое место ставится умение ровно и глубоко дышать – владеть

своим дыханием и умение говорить громко, звонко, но без крика.

Дыхательная разминка – система специально подобранных физических упражнений для дыхательной мускулатуры, обеспечивающих совершенствование биомеханики дыхания и газообмена, позволяющая расширять энергетические возможности организма и его физическую работоспособность, экономизировать деятельность аппарата дыхания и кровообращения, укреплять дыхательные мышцы грудной клетки и диафрагмы, улучшать деятельность органов брюшной полости, а также повышать или понижать возбудимость центральной нервной системы.

![]()

|

Дыхатель- ная разминка |

Методика работы с дыхательной разминкой |

|

|

«Цветочный магазин» |

|

Исходное положение стоя. Делая вдох, представьте себе, что нюхаете цветок. При этом живот выдвигается вперед, ребра расширяются, низ живота произвольно подтягивается. Выдох медленный, плавный. Упражнение повторяется 3-4 раза. |

|

«Свеча» |

|

Представьте себе, что у вас в руках свеча. Она у нас горит и еѐ нужно потушить. Сделать глубокий вдох и разом выдохнуть весь воздух. Задуть одну большую свечку.Представить, что на руке 3 свечи, глубокий вдох и выдох тремя порциями. Задуть каждую свечу. |

|

«Шарик» |

|

Учитель предлагает детям представить, что они воздушные шарики. На счѐт -1, 2, 3, 4 – дети делают 4 глубоких вдоха и задерживают дыхание. Затем на счѐт 1-8 медленно выдыхают. |

|

«Торт свечами» |

со |

Представьте, что перед вами торт, который испекли на день рождения. Задуем на нѐм свечи, столько раз, сколько вам лет. |

|

«Поймай комара» |

Делается вдох - руки раздвигаются в стороны, сдвигаются постепенно вперед ладонями друг к другу - делается выдох. На расстоянии вытянутых рук находится комар, его надо прихлопнуть ладонями так, чтобы не спугнуть. Выдыхая воздух медленно, дети непрерывно произносят звук[з-з] |

|

|

Упражнение «Звуковичок» |

- вдох – выдох - вдох, а на выдохе произносим звуки [ п- с -ш]. - вдох, а на выдохе произносим слоги за, ша, ва - вдох, а на выдохе произносим скороговорку: на дворе трава, на траве дрова… |

|

|

«Ветер и паруса» |

Представьте себе, что вы на корабле с парусами. Вдруг ветер стих. А как же ехать вперед, если ветер не надувает паруса? Давайте поможем ветру, надуем паруса. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Теперь подуем 3 раза подряд…( меняется количество раз). Наконец-то наш кораблик поплыл вперед, надувая паруса… |

|

![]()

.

.

|

«Надуем шарик» |

Представьте, что перед вами воздушный шарик, мы будем его надувать, произнося звук [ш- ш-ш] и показывая руками размер надувающегося шарика. Шарик неожиданно стал сдуваться, издавая звук [с-с-с], покажите ручками, как быстро сдувается шарик. Надуем шарик еще раз… (упражнение повторяется) |

|

«Игра в док- тора» |

Представьте себе, что вы на приеме у врача. Вас нужно послушать, и врач вас просит: «Дышите - не дышите». Когда будет звучать просьба, выполняйте все точно, ведь от этого зависит наше здоровье: «Вдохните глубоко - не дышите- выдохните- дышите - вдохните- не дышите - ….» |

|

Текст речевой разминки |

Методика работы с речевой разминкой на уроке |

|

Осы вовсе не матросы, хоть тельняшки носят осы. Есть еще у каждой жало, наподобие кинжала. Ос не пробуй, не дразни: очень злющие они… |

1. Чтение про себя. 2. Чтение хором. 3. Возможно составление партитуры текста. 4. Чтение с разными интонациями. 5.Чтение по ролям: ü по вариантам, |

|

Как-то две лягушки-тети повстречались на болоте И расквакались вдвоем о житье-бытье своем. «Ква-ква-ква!» - кричит одна – «Ква-сота! Опять весна!» И другая: «Ква! Ква! Ква! Ква-сота! Не жизнь – халва!!!» |

|

|

Что раскаркалась, ворона, На заборе у перрона? А ворона «кар-р» да «кар-р-р», - «Укусил меня комар-р!..» |

|

|

«У галки – галчата, у белки – бельчата» - Аленка житейский решает вопрос, Целуя кутеночка в пуговку-нос, «А Жучкины дети, выходит: Ж у ч а т а?!..» |

|

|

Ждет шалунишка, мол, как наказать |

![]()

![]() Умение

правильно пользоваться дыханием определяет способность управлять голосом.

Большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного тембра,

гибкий, достаточно громкий, послушный голос. Однако голос, как и дыхание,

следует развивать, с этой целью для проведения уроков литературного чтения

необходимы речевые разминки - скороговорки, чистоковорки, пословицы и

поговорки, а также стихи диалоговой композиции,например, стихи автора

О.С.Широких, городецкого поэта, бывшего преподавателя «Городецкого

педагогического колледжа»:

Умение

правильно пользоваться дыханием определяет способность управлять голосом.

Большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного тембра,

гибкий, достаточно громкий, послушный голос. Однако голос, как и дыхание,

следует развивать, с этой целью для проведения уроков литературного чтения

необходимы речевые разминки - скороговорки, чистоковорки, пословицы и

поговорки, а также стихи диалоговой композиции,например, стихи автора

О.С.Широких, городецкого поэта, бывшего преподавателя «Городецкого

педагогического колледжа»:

Речевые разминки

( тексты детских стихов О.С.Широких)

|

Может его огорченная мать: |

ü в парах. |

|

Выдверит – это за дверь, в коридор. Выдворит – это похуже во двор, А за окошком дождливо и тьма… «Ма-амочка! Ваза разбилась…сама…» |

6. Конкурс на лучшее про- чтение (в парах, разыгрывая си- туацию). 7. Оценивание лучшей выразительности прочтения деть- ми (возможно с помощью сиг- нальных кар- точек, например, «Светофор»: «зеленый» - «5»

«желтый» - «4»

«красный» |

|

Как-то вынесли во двор, чтобы выбить пыль, ковер. Хлещет звонко выбивалка. Плачет маленькая Аллка. - Детка, слезы почему? Шепчет: «Больно же ему...» |

|

|

«Умой лицо!» - мать сыну своему велит. Что озадачило Данилку? «А уши, мам, относятся к чему: к лицу или уже к затылку?..» |

|

|

Как на зимнюю стужу всем наряд теплый нужен! И принес в цех к портному зайка мех – на обнову. И портной – мастер Еж, на игольник похож, Мигом выкроил Зайке меховую фуфайку. А на Зайкины лапки меховые сшил тапки… То-то Зайке утеха! Не хватило лишь меха На ушанку Зайчишке: уши длинные слишком!.. |

|

|

В ельнике косматый Мишка лапу уколол о шишку. Вскоре лапа у Мишутки разболелась не на шутку. И Мишутка, вместо йода, лапу всю обмазал медом. И весь день ее лизал. Еж тогда ему сказал: «Ну какой же ты чудак! Разве лапу лечат так?» А больной Ежу в ответ: «Лучше меда средства нет! Средства я верней не знаю, что ты Еж не говори, Польза от него двойная: хоть – наружно, хоть – внутри!..» Нет верней, так нет верней: он медведь - ему видней… |

|

Загадка У кошки ребенок …(котенок) А у курицы он - …(цыпленок) У собаки растет …(щенок_ (Волчонка)… воспитал волк. У лисы подрастает …(лисенок) Корову любит …(теленок) К лошадке пришѐл … (жеребенок)- Он еѐ милый ребенок, А у овечки недавно родился Только вот-вот на свет появился Славный детѐныш …(ягненок) |

- Скажите, что в человеке может быть хорошего? - Конечно, качества характера, души. Нам нужно постараться стать хорошими, Старайся лучше быть, и поспеши! - И от чего ты хочешь так избавиться? Скорее нам ты расскажи. - Не нужно быть ленивым и завистливым, А нужно мудрым быть - и все познаешь ты! |

|

-У меня машинка есть, Невозможно глаз отвесть. А у друга есть бинокль, Все увидеть с ним я смог бы… -Хочешь вдаль ты посмотреть? Все увидеть, все узреть, Дай машинку подержать- Дам биноклем поиграть! -Так давай меняться будем: Ты – с, машинкой, Я- с биноклем! Хорошо, что мы – друзья И нам ссориться нельзя!.. |

- Что летает выше крыши? -Шарик надувной. -И летают самолеты у нас над головой. -А еще летают птицы, им на месте не сидится. - Ты хотел бы сам в полет, как отважнейший пилот? -Мне так хочется летать, прыгаю – и вниз опять, По земле я пробегусь, руки в стороны – помчусь, Я как будто самолет, отправляюсь я в полет. |

|

Много писателей детства о детях смогли рассказать: Вот Леонид Пантелеев поведал всем людям о средстве, Как правду свою отстоять и честное слово держать. А Валентина Осеева научит, как стать хорошим. Как помогать всем слабым, даже случайным прохожим… Но есть писатель детства, что отвагу свою доказал: Он сам на войне воевал и добрые книги писал - Известный… Аркадий Гайдар. |

Ветер крикнул кораблю: - Как подую - утоплю… - Не боюсь твоих угроз, Не боюсь ни бурь, ни гроз! Моряки смелы, отважны, И сейчас в походе важном! Лучше, ветер, помоги. В парус струйку ты пусти, Чтоб бежал кораблик наш На раздутых парусах. - Ладно, ладно – помогу, Паруса я напрягу, И направлюсь с вами в путь Чтоб на Индию взглянуть! |

|

Урок сегодня непростой, А встреча с человеком удивительным Нас приглашает граф Толстой В его произведениях сделать новые открытия Подвластны были жанры многие ему: Рассказ и басня, пьеса, сказка и роман, И равнодушным не останется никто, Кто эти произведения прочитал… |

Солнышко ясное встало - Доброе утро, - сказало Доброе утро, девчата, ребята, Улыбку друг другу вы подарите, Чтоб веселее на сердце стало. - За окошком зима? - Зима. - Значит морозно? - Да. |

![]() Речевые разминки « на все случаи жизни»…

Речевые разминки « на все случаи жизни»…

![]() (стихи О.В. Пещеровой)

(стихи О.В. Пещеровой)

|

|

|

Проверь себя и выполни задания:

1. Ответьте на вопросы:

ü Какие вы знаете средства выразительности устной речи?

ü Какие требования предъявляются к организации работы над выразительностью речи учащихся?

ü При помощи каких методов и приемов можно организовать работу над выразительностью чтения на уроке литературного чтения в начальной школе?

2. ![]()

![]() Подберите к уроку литературного чтения дыхательную

разминку и речевую разминку.

Подберите к уроку литературного чтения дыхательную

разминку и речевую разминку.

3. Попробуйте сочинить к уроку литературного чтения свою дыхательную разминку и речевую разминку.

4. Что такое партитура текста? Составьте партитуру текста к детскому стихотворению, к басне и к фрагменту рассказа о детях.

5. ![]() Подготовьтесь к выразительному чтению наизусть

стихотворения, басни, рассказа,

опираясь на образец интонационного анализа:

Подготовьтесь к выразительному чтению наизусть

стихотворения, басни, рассказа,

опираясь на образец интонационного анализа:

ü Соблюдайте правильность чтения с точки зрения грамматики и орфоэпии, дикции.

ü Соблюдайте правильную расстановку ударений.

ü Соблюдайте длительности пауз.

ü Выбирайте точный темп чтения.

ü Соблюдение мелодики чтения, то есть движения тона по звукам разной высоты (повышение и понижение голоса).

ü Верно выбирайте силу голоса.

ü Соблюдайте эмоциональность прочтения.

ü Выражайте свое отношение к читаемому.

6. Проанализируйте выразительное чтение одногруппника по плану:

ü удалось ли чтецу «нарисовать картины», то есть «видел» ли он то, о чѐм читал или говорил (если «увидели» слушатели, значит, «видел» чтец);

ü достиг ли исполнитель своей цели, то есть создал ли нужное настроение, передал ли отношение автора и своѐ собственное к картинам, событиям, явлениям;

ü что особенно удалось чтецу, что не получилось.

1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2008-с 157

2. Анисимов В.М., Андреева К.Е., Сокорутова Л.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. Якутск: 2001.

3. Безруких М.М. Формирование навыков чтения и письма в процессе обучения детей. Российская государственная российская библиотека. http://metodisty.narod.ru/vsd04.htm

4. Борисенко И. В. Методические уроки К. Д. Ушинского.// Начальная школа. –

1994. - №3, - с. 12-19.

5. Васильева М.С., Оморокова М. И., Светловская Н.Н. актуальные проблемы обучения чтению в начальных классах. –

6.

![]()

![]() Дмитриева С.Ю. Начальная школа с родным (нерусским) и

русским (неродным) языком обучения. В кн. Сборник методических материалов по

преподаванию учебных предметов в 2008 - 2009 учебном году: Метод.

рекомендации; МО Республики Мордовия. МРИО. – Саранск, 2008.- 186 с.

Дмитриева С.Ю. Начальная школа с родным (нерусским) и

русским (неродным) языком обучения. В кн. Сборник методических материалов по

преподаванию учебных предметов в 2008 - 2009 учебном году: Метод.

рекомендации; МО Республики Мордовия. МРИО. – Саранск, 2008.- 186 с.

7. Джежжелей О.В. Формирование круга чтения младших школьников. //

Начальная школа. – 1989 г. - №1. – с. 33 –38.

8. Заика Е.В. Упражнения для формирования навыка чтения у младших школьников. // Вопросы психологии. – 2013. –№5 – с. 44-54.

9. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению. – М., Просвещение, 1991 г.

10. Зайдман И. Н. Развитие речи и психолого-педагогичекая коррекция младших школьников.// Начальная школа. – 2003. - №6 – с. 5-14.

11. Климанова Л. Обучение чтению в начальных классах. // Школа, 1999. № 18.

1

12. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие. - СПб.: МиМ, 1997. - 286 с.

13. Ладыженская Т. А. Речь. Речь. Книга для учителя. – М., «Педагогика»,1990.

14. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М.: 2000.

15. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. Ярославль. ТОО «Гринго», 1995.

16. Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников – М.: 1997.

17. Перова Г. М. О достижении воспитательных целей чтения.// Начальная школа. – 2012. - №3 – с. 16 –21.

18. Светловская Н.Н. Методика обучения чтению: что это такое?// Начальная школа, 2005, №2.

19. Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения. Пособие для учителя. – М., «Просвещение», 2010.

20. Светловская Н. Н. Самостоятельное чтение младших школьников. Теор етико- экспериментальное исследование. – М., Педагогика, 2011 г.

21.

![]()

![]() Фролова М. Р."Особенности современной

литературы"- с 121.Чечерина Н.Ю. Формирование навыка беглого чтения у

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста: рекомендации

родителям. // Я-мама, 2006, №2.

Фролова М. Р."Особенности современной

литературы"- с 121.Чечерина Н.Ю. Формирование навыка беглого чтения у

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста: рекомендации

родителям. // Я-мама, 2006, №2.

22. Шевякова А.В. По материалам сайта Образование.ру

23. http://www.danilova.ru/publication/read_metod_05.htm

24. http://school2100.com/pedagogam/umk/

25. http://allbest.ru/k-3c0a65625b3ac78b5d53b88521216c27.html

26. http://www.moluch.ru/archive/61/9151/

2

![]()

![]()

1

![]()

![]()

2

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.