АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ –

«ОРДЫНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

«Методическое пособие для педагога»

«Развитие аэробных и анаэробных механизмов биоэнергетики

при занятиях спортивными играми»

Усольцев Валерий Геннадьевич,

тренер по хоккею с шайбой

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ |

3 |

|

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ |

6 |

|

1.1. Хоккей как важное и эффективное средство системы физического воспитания |

6 |

|

1.2. Анатомо-физиологические особенности развития детей 13-15 лет |

8 |

|

1.3. Аэробная энергетическая система |

10 |

|

1.4. Анаэробная энергетическая система |

16 |

|

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |

26 |

|

2.1. Задачи, методы и организация исследования |

26 |

|

2.2. Методы контрольных испытаний |

28 |

|

2.3. Оценка физической подготовки хоккеиста |

30 |

|

2.4. Педагогический эксперимент |

36 |

|

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |

37 |

|

3.1. Обоснование результатов исследования |

34 |

|

3.2. Методические рекомендации |

42 |

|

3.3. Выводы |

44 |

|

ЛИТЕРАТУРА |

45 |

|

ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Показатели физической подготовленности в начале и конце педагогического эксперимента |

47

47 |

|

1.1. Тестирование вне льда |

47 |

|

1.2. Тестирование на льду |

49 |

ВВЕДЕНИЕ

Хоккеем начинают заниматься, как правило, в возрасте 7-8 лет. Но не страшно, если ребенок начал осваивать азы хоккея и в более старшем возрасте. Главное, чтобы юный спортсмен был хорошо подготовлен физически, что позволит ему успешно осваивать технико-тактические приёмы хоккея.

В детском возрасте физическая подготовка должна быть направлена, прежде всего, на укрепление здоровья, гармоничное развитие растущего организма, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, всестороннее развитие двигательных качеств и координационных способностей.

Характерной особенностью хоккея с шайбой является использование огромного арсенала технических приёмов в постоянно изменяющейся игровой обстановке, что с одной стороны, предъявляет высокие требования к функциональному состоянию анализаторных систем (двигательному, зрительному, вестибулярному), а с другой - требует разносторонней физической подготовленности. Хоккеисту необходимо эффективно двигаться, сохранять ловкость на высокой скорости и быть способным на взрывное усилие, но всё это не возможно без достаточного развития основных энергетических систем организма спортсмена.

За последние 20 лет хоккей с шайбой претерпел изменения во многих отношениях, хоккеисты стали крупнее, быстрее и сильнее, чем их предшественники, но иногда прирост силы, гибкости или мышечной массы в действительности может отрицательно сказаться на мастерстве, так как эти «улучшения» не всегда оказываются соответствующими требованиям хоккея с шайбой. В 80-е годы приоритетным в хоккее было развитие аэробных способностей. Хотя это тоже немаловажно, но все, же недавние исследования в области физиологии показали, что фокусировка на одном только аэробном аспекте может в результате привести к тому, что игрок будет более выносливым, но при этом и более медлительным.

Анаэробная энергетическая система нуждается в усовершенствовании, поскольку хоккеисты зависят от этой системы в связи с выполнением движений взрывного характера и интенсивных действий. Во время игры обе анаэробные энергетические системы и аэробная энергетическая системы активны каждый раз, когда спортсмен выходит на лёд, и хотя у каждой из этих систем есть своя специфика, никогда не бывает так, чтобы только какая-то одна из этих систем обеспечивала создание всего запаса энергии, необходимого для движения. Все три энергетические системы функционируют одновременно, и мера функционирования каждой из систем зависит от интенсивности и продолжительности действия спортсмена, от уровня фитнеса спортсмена и эффективности его бега на коньках, а также от игровой ситуации.

Таким образом, из выше сказанного мы видим, что формирование общего аэробного фитнеса и аэробных кондиций недостаточно для эффективных хоккейных действий, поэтому комплексное развитие энергетических систем организма хоккеиста является актуальным на данный момент.

Исходя из актуальности, была сформулирована методическая тема работы «Развитие аэробных и анаэробных механизмов биоэнергетики при занятиях спортивными играми».

Цель работы заключается в организации эффективных путей аэробной и анаэробной тренировки хоккеистов 13-15 лет.

Цель работы определила следующие задачи исследования:

1. Изучить научно-методическую литературу по данной теме работы.

2. Рассмотреть анатомо-физиологические особенности детей 13-15 лет.

3. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие аэробных и анаэробных систем детского организма.

4. Разработать методические рекомендации по организации аэробной и анаэробной подготовки юных хоккеистов.

Поставленные задачи решались с использованием различных методов исследования, основными из которых являлись следующие:

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме работы.

2. Метод контрольных испытаний.

3. Педагогический эксперимент по разработанной методике.

4. Методы математической статистики.

Научная новизна и практическая значимость результатов работы состоит в разработке и внедрении в практику подготовки юных хоккеистов 13-15 лет комплекса специальных упражнений, спортивных и подвижных игр, в котором большое внимание уделяется развитию основных энергетических систем.

Разработанная и предложенная методика внедрена в практическую работу спортивной секции по хоккею с шайбой в ДЮСШ Ордынского района Новосибирской области.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

И ПРАКТИКЕ

1.1. Хоккей как важное и эффективное средство системы физического воспитания

Одним из приоритетных вопросов теории и практики спортивной подготовки будущих спортсменов является совершенствование методики физического воспитания детей. Это связано с тем, что именно в это время формируются важные базовые умения и навыки, создается фундамент двигательной деятельности, из элементов которой впоследствии и складывается двигательная активность взрослого человека. Успех в организации и проведении учебно-тренировочного процесса – это подбор средств и методов обучения и тренировки, определение уровня предлагаемых физических нагрузок с учётом возрастных особенностей и возможностей, занимающихся на каждом этапе обучения; все это является необходимым условием эффективности в подготовке юных хоккеистов.

Хоккей способствует воспитанию физически крепких и мужественных людей. Массовость хоккея является основой роста спортивного мастерства. В настоящее время в нашей стране специалистами хоккея создана система подготовки хоккеистов высокой квалификации, которая обеспечивает отечественному хоккею передовые позиции в мире.

Подготовка юных хоккеистов – сложный, многогранный и длительный процесс. Интерес к поиску эффективных средств учебно–тренировочного воздействия на детей обучающихся хоккею с шайбой обусловлен в основном двумя группами факторов: с одной стороны, ребенок весьма восприимчив к различным педагогическим обучающим и тренирующим воздействиям, с другой - именно на этом этапе возрастного развития закладывается основа почти всех характеристик физической подготовленности будущего взрослого человека. [4 ]

Хоккей с шайбой представляет собой один из наиболее сложных среди всех известных в мире видов спорта, и это отражает те требования, которые хоккей предъявляет к спортсменам. Физическая подготовка хоккеистов требует выполнения специфических упражнений, помогающих спортсменам овладевать мастерством и улучшать свою игру. Формирование физических кондиций хоккеистов строится с таким расчётом, чтобы помочь спортсменам освоить мастерство движения на коньках, умение хорошо бросать шайбу, точно передавать её партнёрам, применять силовые приёмы против игроков команды соперника, резко останавливаться и стремительно стартовать, выполнять быстрые повороты и вращения, менять направления движения, играть с полной отдачей, сохранять способность играть в течении всей смены и как можно быстрее восстанавливаться в перерывах между сменами.[27, c. 10-15]

1.2. Анатомо-физиологические особенности развития детей 13-15 лет

Средний школьный возраст (подростковый) охватывает детей в возрасте от 12 до 15 лет (V—VIII классы).

Особенности возрастного развития. Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением размеров тела. Годичный прирост длины тела достигает 4—7 см главным образом за счет удлинения ног. Масса тела прибавляется ежегодно на 3—6 кг. Наиболее интенсивный темп роста мальчиков происходит в 13—14 лет, когда длина тела прибавляется за год на 7—9 см. А у девочек происходит интенсивное увеличение роста в 11 — 12 лет в среднем на 7 см.

В подростковом возрасте быстро растут длинные трубчатые кости верхних и нижних конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. Позвоночный столб подростка очень подвижен. Чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлять рост трубчатых костей в длину.

В этом возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система. С 13 лет отмечается резкий скачок в увеличении общей Массы мышц, главным образом за счет увеличения толщины мышечных волокон. Мышечная масса особенно интенсивно нарастает у мальчиков в 13—14 лет, а у девочек — в 11 — 12 лет.

Наблюдаются существенные различия в сроках полового созревания девочек и мальчиков. Процесс полового созревания у девочек наступает обычно на 1—2 года раньше, чем у мальчиков. В одном классе обучаются школьники с разной степенью полового созревания, а следовательно, и с разными функциональными адаптационными возможностями. Отсюда очевидно, что в подростковом возрасте приобретает особую актуальность проблема индивидуального обучения в условиях коллективных форм воспитания.

У подростков на фоне морфологической и функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы, а также продолжающегося развития центральной нервной системы особенно заметно выступает незавершенность формирования механизмов, регулирующих и координирующих различные функции сердца и сосудов. Поэтому адаптационные возможности системы кровообращения у детей 13—15 лет при мышечной деятельности значительно меньше, чем в юношеском возрасте. Их система кровообращения реагирует на нагрузки менее экономично. Полного морфологического и функционального совершенства сердце достигает лишь к 20 годам.

В период полового созревания у подростков отмечается наиболее высокий темп развития дыхательной системы. Объём лёгких в возрасте с II до 14 лет увеличивается почти в два раза, значительно повышается минутный объем дыхания и растет показатель жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ): у мальчиков — с 1970 мл (12 лет) до 2600 мл (15 лет); у девочек — с 1900 мл (12 лет) до 2500 мл (15 лет).

Режим дыхания у детей среднего школьного возраста менее эффективный, чем у взрослых. За один дыхательный цикл подросток потребляет 14 мл кислорода, в то время как взрослый — 20 мл. Подростки меньше, чем взрослые, способны задерживать дыхание и работать в условиях недостатка кислорода. У них быстрее, чем у взрослых, снижается насыщение крови кислородом.

Подростковый возраст — это период продолжающегося двигательного совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. [29, с.193-194]

1.3. Аэробная энергетическая система

Человеческий организм в результате действия на него физической нагрузки обладает способностью преобразовывать «энергетическое топливо» (углеводы, жиры, гликоген и др.) в энергию для осуществления физических действий (работы).[16]

Энергия, необходимая для выполнения движений, образуется в мышцах в результате окисления «энергетического топлива» преимущественно кислородом, попадающим в организм человека из воздуха через лёгкие. При этом используются аэробные способности человека. [15, с.8]

Аэробная система обеспечивает энергией выполнение упражнений низкой и умеренной интенсивности и помогает телу восстанавливаться, избавляясь от усталости (продолжительный, не слишком быстрый бег в течение не менее 30 минут, езда на велосипеде в течение часа с комфортной скоростью и т.д.).

Аэробная сила связана с энергией, производимой аэробной энергетической системы (известной под названием кислородной системы).

Уровень этой силы зависит от меры, в которой организм способен поглощать лёгкими кислород, переносит его из лёгких к сердцу, транспортировать через кровь к работающим мышцам, извлекать кислород из крови и использовать его в мышцах для образования энергии. Аэробная сила выражается формулой VО2max, т.е. как максимальный объём кислорода, который может быть усвоен и использован телом (мл/кг в минуту).

Аэробная система – эта система запасов и восстановления энергии. Хорошо функционирующая аэробная система позволяет хоккеистам переносить более длительные и интенсивные нагрузки. При этом позднее наступает усталость и быстрее происходит восстановление. Хоккей характеризуется чередой высоко- интенсивных действий, перемежающихся с периодами умеренной активности и активного отдыха во время остановок игры. Аэробная энергетическая система даёт лишь небольшую часть энергии, необходимой для умеренных по своей интенсивности действий. От неё в основном зависит эффективность восстановления сил между остановками игры (в перерывах между периодами и между выходами на лёд). Чем больше времени проводит хоккеист на льду – чем длиннее смены и короче время, проводимое на скамейке запасных, - тем важнее роль аэробной энергетической системы для восстановления сил спортсмена.

Общий аэробный фитнес имеет важное значение в хоккее, потому, что тело использует как специфические, так и не специфические мышечные волокна, чтобы восстанавливаться в перерывах между сменами. В процессе катания на коньках основную роль играют быстро сокращающиеся мышечные волокна, но не специфические, медленно сокращающиеся мышечные волокна, тоже поглощают молочную кислоту и способствуют восстановлению сил. Таким образом, аэробный фитнес благодаря таким упражнениям, как бег или подъём по ступенькам, где используются не специфические для хоккея мышцы, приносит пользу хоккеистам во время игры.

Большая величина VО2max также помогает хоккеистам быстрее восстанавливать силы между играми. К тому же аэробные упражнения, выполняемые после игры, ускоряют процесс восстановления.

Спокойная 15-20 минутная езда на велосипеде после интенсивных игр или тренировок помогает удалению молочной кислоты из ваших ног. Кроме того, спокойное катание на коньках во время перерывов в игре или между тренировками так же содействует восстановлению силы ног.

Есть два способа улучшить аэробные кондиции: с помощью субмаксимального длительного упражнения и с помощью высокоинтенсивного дискретного упражнения. Субмаксимальное длительное упражнение, выполняемое при частоте пульса, достигающей 75-85% от максимальной, в течение 30-60 минут, улучшает способность сердца доставлять кислород к мышцам для обеспечения их энергией и позволяет телу быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Дискретная (прерывистая) аэробная физическая подготовка, использующая высокоинтенсивную тренировку из ряда упражнений, длящихся по 2-3 минуты (при частоте пульса в конце каждого интервала на 5 ударов меньшей, чем максимальная, и перемежающихся в 2-3 минутными периодами отдыха), создаёт гибкую аэробную систему и повышает способность мышц усваивать кислород из крови.

Спортсмены должны в первую очередь использовать длительные аэробные тренировки для формирования базы фитнеса, затем переходить к дискретной аэробной физической подготовке. Как длительные (непрерывные), так прерывистые (дискретные) тренировки помогают повысить молочнокислый порог мышц (минимальный показатель содержания молочной кислоты, при превышении которого становятся не возможными полное усвоение и удаление молочной кислоты). Образование молочной кислоты, в конечном счёте, ограничивает действия хоккеиста на льду, потому что молочная кислота косвенно взаимодействует с работающими мышцами и вызывает их утомление. При повышении молочнокислого порога спортсмены могут с большей интенсивностью выполнять аэробные упражнения без необходимости удовлетворения энергетических потребностей за счёт анаэробной системы, и при этом замедляется аккумулирование молочной кислоты (см. рис. 1) и обеспечиваются запасы гликогена, необходимые для генерирования энергии.

|

Концентрация молочной кислоты/усталость

|

Уровень физической Высокий уровень подготовки недостаточно физической подготовки

|

|

|

|

Рисунок 1. Зависимость между уровнем подготовки и усталостью

Аэробные упражнения вне льда.

Подбирать упражнения нужно в соответствии с физической подготовленностью занимающихся и возрастом, соблюдая принцип систематичности и последовательности. Доступность упражнений помогает их усвоению, повышает активность и интерес к занятиям. В первом периоде занятий упражнения не должны быть сложными. Начинать надо с упражнений, близких к повседневной деятельности, постепенно их усложняя. Положительное значение имеет разнообразие упражнений и разностороннее влияние их на занимающихся. Комплексы физической подготовки должны состоять преимущественно из естественных упражнений: ходьбы, бега, прыжков, метаний и ОРУ.

Аэробные упражнения вне льда могут включать в себя езду на дорожном велосипеде, езду на велотренажёре или велоэргометре, бег по лестнице, бег по пересечённой местности, бег спиной вперед, правым или левым боком, а так же смену направлений и бег на носках, лыжная подготовка (лыжные гонки 2-3 км, прохождение дистанции до 5 км). Пересечённая местность способствует развитию умения сохранять равновесие, стоя на одной ноге, координации движений и стабилизации мышц, помогает улучшению гибкости в зоне бёдер, колен и лодыжек.

Дискретная тренировка – это ещё одно ценное средство аэробной физической подготовки, включающей в себя попеременно систему тренировок с тяжестями (небольшие тяжести при большом количестве упражнений с ними) и аэробные упражнения. Спортсмены могут, например, поднимать тяжесть на 45 секунд, а затем садиться на велотренажёр или выполнять шаги с подъёмом на коробку или ящик в течение 45 секунд. Спортсмен может благодаря разнообразию тренировочных упражнений с поднятием небольших тяжестей достигнуть хорошего развития всех важных групп мышц.

Аэробные упражнения на льду.

Цель: аэробный фитнес и улучшение способности мышц, работающих в процессе бега на коньках, усваивать кислород.

Процедура:

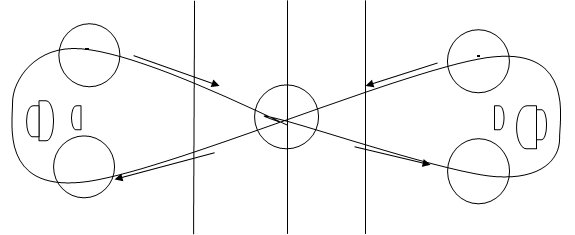

1. Стойки ворот отодвинуты на один уровень с кругом вбрасывания.

2. Непрерывно катайтесь на коньках вокруг каждых ворот и через центр хоккейной площадки так, чтобы ваш путь был похож на цифру 8.

3. Пройдите на коньках по этой «восьмёрке» столько раз, сколько успеете за 10-12 минут. Катайтесь, используя аэробные интервалы, катаясь по 2,5 минуты, а затем, отдыхая (повторить упражнение несколько раз) (см. рис. 2.).

![]()

![]()

1.4. Анаэробная тренировка

Рисунок 2.

Аэробные циклические упражнения.

Цель: развить аэробный фитнес и способность участвующих в беге на коньках

мышц усваивать кислород.

Процедура:

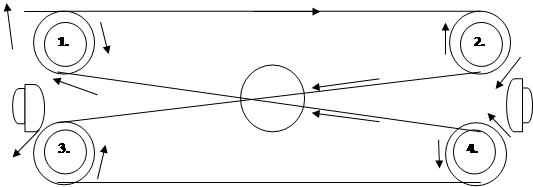

1. Стартуете на линии ворот в углу и катитесь по кругу 1.

2. Катитесь вдоль борта и по кругу 2.

3. Катитесь по диагонали через всю ледовую площадку и по кругу 3.

4. Катитесь вдоль борта и по кругу 4.

5. Катитесь по диагонали назад к исходной позиции.

6. Продлите упражнение на две минуты. Отдыхайте в течение 2 минут.

Проделать 4 повторения. В двух их этих повторений прокатитесь по указанному маршруту спиной вперёд (см. рис. 3). [26, с. 58-67]

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рисунок 3.

В 80-е годы приоритетным в хоккее было развитие аэробных способностей. Хотя это тоже немаловажно, но всё же недавние исследования в области физиологии показали, что фокусировка на одном только аэробном аспекте может в результате привести к тому, что игрок будет более выносливым, но при этом и более медлительным.

Чтобы добиться успеха в хоккее, игрокам, помимо отменного владения техникой, необходимо выполнять и специальную программу, направленную на увеличение силы, мощности, скорости и подвижности. Хоккей на льду как вид спорта обладает рядом специфических особенностей. Во время игры хоккеистам необходимо уметь быстро развивать и замедлять скорость на таком отрезке, который длится всего 30-45 секунд. Матч состоит из таких отрезков, а отдыхает игрок, сев на скамью. Кроме того, игрокам приходится переносить резкие всплески силы ввиду высокой скорости, развиваемой при скольжении. Хотя многие из так называемых специалистов утверждают, что энергия у хоккеистов должна поступать, прежде всего, из аэробных источников, но тот, кто сам занимался хоккеем, может прийти к совершенно иному заключению. Соотношение периодов отдыха и работы у форварда составляет, как правило, три к одному, а у защитников - примерно два к одному. [30]

Такие действия предъявляют высокие требования к анаэробным энергетическим системам. Анаэробные энергетические системы представляют собой важнейший источник энергии во время хоккейного матча.

1.4. Анаэробная энергетическая система

Анаэробные энергетические системы представляют собой важнейший источник энергии во время хоккейного матча. Поскольку хоккей – это вид спорта, где старты постоянно чередуются с остановками и наоборот, и поскольку в хоккее то и дело повторяются ситуации, требующие спринтерских скоростей, хоккеисты должны быть способны реагировать на меняющиеся ситуации и стремительно вступать в дело с полной отдачей сил на коротких дистанциях. Такие действия предъявляют высокие требования к анаэробным энергетическим системам. Первая анаэробная энергетическая система, или система АТР-РС, даёт мышцам энергию самым непосредственным образом. Эта энергия расходуется на максимальные интенсивные усилия при выполнении самых интенсивных тренировочных упражнений всего за каких-нибудь 10 секунд. Это происходит при взрывных стартах, при силовой борьбе и броскам по воротам. После 10 секунд интенсивного действия его продолжение на интенсивном уровне зависит от второй анаэробной энергетической системы, или молочнокислой системы. Её ещё называют анаэробным гликолизом. Эта система использует гликоген, содержащийся в наших мышцах, или запасы глюкозы в крови (углеводы) для генерирования энергии. [14]

Анаэробный гликолиз обеспечивает формирование весьма существенных запасов энергии для хоккейных смен. Этой энергии хватает на 120 секунд в зависимости от интенсивности усилий спортсмена, однако энергетический пик приходится на отрезок между 30-й и 45-й секундами. Интенсивные периоды пребывания на площадке, которые длятся намного дольше, ведут к усталости хоккеиста, субмаксимальным усилиям и ухудшению качества игры.

Усталость связана с образованием молочной кислоты – побочного продукта анаэробного гликолиза, - которая аккумулируется в мышцах и крови. По мере накопления молочной кислоты наши мышцы сокращаются всё медленнее и медленнее и в меньшей степени отдыхают между сокращениями. Это ведёт к замедлению движения и утрате эластичности или жгучей боли, которую хоккеисты чувствуют в своих ногах к концу смены.

Анаэробная энергетическая система

АТР-РС

Во время игры обе анаэробные энергетические системы и аэробная энергетическая

системы активны каждый раз, когда спортсмен выходит на лёд. Если необходим

большой запас энергии для взрывного ускорения или ловкого броска шайбы, то

мышцы получат эту энергию от системы АТР-РС. Более продолжительное интенсивное

действие использует энергию, источник которой – анаэробный гликолиз.

Субмаксимальные усилия и восстановления между выходами на лёд черпают энергию

из анаэробной системы (см. рис. 4). Все три энергетические системы

функционируют одновременно, и мера функционирования каждой из систем зависит от

интенсивности и продолжительности действия спортсмена, от уровня фитнеса

спортсмена и эффективности его бега на коньках, а так же от игровой ситуации.

|

Общие энергетические ресурсы |

Анаэробный гликолиз |

0 10 45 120

![]() Время, с

Время, с

Рисунок 4. Эффективность функционирования

трёх энергетических систем во времени.

Анаэробная физическая подготовка.

При улучшении анаэробных физических кондиций хоккеисты могут достигать надолго сохраняющейся выносливости, чтобы успешно справляться с нагрузкой. Анаэробная физическая подготовка повышает пороговое содержание молочной кислоты, что позволяет хоккеистам действовать с большей интенсивностью, прежде чем аккумулирование в организме молочной кислоты превысит её удаление из организма. Интенсивная анаэробная физическая подготовка улучшает переносимость молочной кислоты, развивает психологическую сопротивляемость организма, необходимую, чтобы немного дольше выдерживать пребывание на льду.

Для развития анаэробной энергетической системы необходимо использовать спринтерские интервалы. Эти интервалы включают в себя высокоинтенсивный, с полной отдачей сил, высокоскоростной отрезок тренировки, за которым следует полный или активный отдых. Первые этапы применения анаэробных тренировочных интервалов исходят из отношения времени работы ко времени отдыха как 1:5 или 1:4 (отношения работы к отдыху 1:1 включают в себя спринтерский бег с полной отдачей сил в течении 45 секунд, активное восстановление тоже в течении 45 секунд, затем снова спринтерский бег с полной отдачей сил в течении 45 секунд и т.д.).

В хоккее обычно форвард может рассчитывать на отношение работы к отдыху, равное 1:3 или 1:2, в то время как для защитников это отношение равно 1:1.

Игроки могут повторять от 6 до 10 раз спринтерские тренировочные периоды. Чтобы развивать систему АТР-РС, спортсмены должны тренироваться в условиях полной отдачи сил, в условиях спринта, а затем использовать достаточно продолжительное время на накопление энергии, необходимой для пополнения её запасов в организме. Спринтерские нагрузки, необходимые для стимулирования АТР-РС, должны быть к тому же не продолжительными от 2-10 секунд. Если спринтерские интервалы проходят без полной отдачи сил, если они слишком продолжительны, а также, если восстановительные интервалы слишком коротки, мы не сумеем должным образом повлиять на систему АТР-РС, т.е. развить скорость, ловкость и подвижность.

Результатом тренировок, стимулирующих анаэробный гликолиз, являются достаточная усталость мышц и дискомфортные ощущения в ногах, вынуждающие спортсменов строго соблюдать периоды отдыха между спринтами.

Таблица 1. Параметры анаэробной физической подготовки

|

Параметры |

АТР-РС |

Анаэробный гликолиз |

|

Спринтерские интервалы |

Спринтерские интервалы |

|

|

Интенсивность |

С полной отдачей сил |

С полной отдачей сил |

|

Время работы |

От 2 до 10 секунд |

От 30 до 45 секунд |

|

Отношение времени работы (W) ко времени отдыха (R) |

1:5 (W:R) |

В начале 1:5 или 1:4 (W:R) Позднее 1:1 (W:R) |

|

Повторения |

В начале 10 повторений, и комплексы 1 комплекс. Затем 10 повторений, 2 комплекса 1 комплекс. |

В начале 6 повторений, затем 10 повторений, 1 комплекс |

|

Отдых между комплексами |

3 минуты |

N/A |

|

Частота |

2-3 раза в неделю |

2-3 раза в неделю |

Анаэробные упражнения вне льда

Таблица 2.

|

АТР-РС |

Анаэробный гликолиз |

|

Спринт по ступенькам |

Борт катка (удерживать ноги согнутыми в коленях) |

|

Прыжки |

Спринты на велотренажёре |

|

Упражнения на подвижность и быстроту |

Спринтерский бег на 60-100 метров |

|

Упражнения на скорость |

Бег по холмистой местности (езда на велосипеде) |

|

Игровые качества |

|

|

Тренировка взрывной силы |

Анаэробные упражнения на льду

Упражнения на льду включают в себя спринтерские отрезки времени, чередующиеся периодами отдыха, что оптимально для развития энергетической системы организма.

Спринтерские эстафеты для развития системы АТР-РС

Цель: улучшение функционирования энергетической системы АТР-РС и повышение способности к взрывному старту.

Процедура:

1. Команда из 15 игроков проделывает три круга вбрасывания (участвуют все 15 игроков)

2. По свистку первый игрок (1, 6, 11) в каждой группе стартует в направлении другого игрока его же группы.

3. Второй игрок (2, 7, 12) сохраняет неподвижность, но сразу же должен быть готов стартовать, как только перчатка первого игрока коснётся его перчатки.

4. Второй игрок стартует в направлении следующего игрока его группы.

5. Пять игроков в одной группе обеспечивают соотношение работы и отдыха, равное 1:4.

6. Каждый игрок выполняет три повторения, соревнуясь на скорость с другими группами.

Методические рекомендации:

1. Используем три дистанции: 20 метров (от одной синей линии до другой синей линии); 10 метров (от красной линии до синей) и 5 метров (от точки вбрасывания до кромки круга).

2. Используем 4 разных стационарных старта – вперёд, спиной вперёд, боком (левым и правым) (см. рис. 5).

|

![]()

![]()

![]()

|

|||||||

|

|||||||

Рисунок 5.

Анаэробная тренировка «линия».

Цель: развитие системы анаэробного гликолиза и повышение молочнокислого порога.

Процедура:

1. Располагаем в линию первую пятёрку поперёк красной линии ворот.

2. Игроки останавливаются и стартуют, двигаясь в течение всей тренировки как можно быстрее.

3. По свистку тренера спортсмены спринтуют к синей линии (1) и обратно (2).

4. Сразу же спринтуют от линии ворот к центральной красной линии (3) и обратно к стартовой позиции (4).

5. Затем спринтуем до дальней синей линии (5) и обратно к линии ворот (6).

6. В заключении спринтуем до противоположной линии ворот (7) и обратно к стартовой позиции (8).

7. Игроки первой пятёрки отдыхают в течении двух следующих таких же процедур, выполняемых двумя другими группами команды. Затем отдыхают игроки второй группы, а за ними – третьей.

8. Повторяем указанное упражнение 3-6 раз.

Методические указания:

1. Спортсмены должны останавливаться каждый раз лицом к одной и той же стороне ледовой площадки и проделывать тоже упражнение, останавливаясь и стартуя слева и справа.

2. Спортсмены могут делать повороты на каждой линии, видоизменяя это упражнение.

3. За один комплекс спортсмены должны проехать на коньках вперёд по льду до линии и вернуться на старт, двигаясь спиной вперёд (см. рис. 6).

|

Рисунок 6.

Упражнение «от точки до точки».

Цель: повышение молочнокислого порога и психологической выносливости, а также развитие системы анаэробного гликолиза.

Методика проведения:

1. Старт на первой точке вбрасывания

2. Спринт до второй точки вбрасывания (стрелка 1), полная остановка, спринт обратно к исходной точке (стрелка 2), полная остановка, затем спринт к третьей точке вбрасывания (стрелка 3), полная остановка, спринт обратно до второй точки (стрелка 4) и т.д. вокруг всей площадки.

3. Остановка и старт стыкуются в середине площадки, упражнение выполняется по обеим её сторонам одинаково и всегда «лицом к игре».

Методические указания:

1. «Двое едут вперёд и один назад».

2. На каждой точке должна быть полная остановка.

3. Делаем упражнение до конца, даже если пришла усталость.

4. Видоизменяем это упражнение, делая повороты возле каждой точки.

|

Рисунок 7.

Упражнение «два круга на скорость».

Цель: развитие системы анаэробного гликолиза.

Методика проведения:

1. Поставить ворота к середине зоны защиты.

2. Спортсмены пробегают два круга, потом отдыхают.

3. Построить игроков в две линии по 6 с каждой стороны площадки в нейтральной зоне.

4. Два первых игрока в линии образуют пару и становятся у центральной красной линии.

5. По свистку первая пара с каждой стороны спринтует два круга.

6. Как только первая пара пройдёт полностью один круг, вторая пара в линии стартует следом за первой и заставляет её удерживать высокую скорость на всём протяжении 2-го круга. Цель игроков первой пары состоит в том, чтобы вторая пара не сумела обогнать их.

7. Третья пара вступает в соревнования, когда вторая пара начинает свой второй круг.

Методические указания:

1. Игроки могут стартовать по одному или тройками, период отдыха может удлиняться или укорачиваться в соответствии с количеством игроков.

2. Манипулируем количеством игроков в каждой группе в соответствии с количеством игроков в команде и желательным отношением времени работы ко времени отдыха.

3. Можно также тренировать группы только из одной линии, чтобы соблюсти избранное тренером соотношение времени работы ко времени отдыха. [26, с. 70-83]

|

Рисунок 8.

Упражнение «Позиция/специфика смены».

Цель: развитие системы анаэробного гликолиза со специфическим для хоккея обеспечением восстановления.

Методика проведения:

1. По свистку тренера первая волна игроков перепрыгивает через борт и пробегает по льду площадки столько кругов, сколько успеет пробежать за 30 секунд.

2. По второму свистку игроки движутся к назначенным для них местам и выполняют стоп-старт в течение 15 секунд.

3. По третьему свистку игроки отправляются на скамью запасных и садятся, а тем временем вторая волна игроков перепрыгивает через борт и бежит на коньках по периметру катка в течение 30 секунд.

4. Вратари начинают свой бег с линии ворот, выезжают за ворота и возвращаются обратно, за полные 15 секунд проделывая этот путь в обоих направлениях.

5. Игроки защитной линии стартуют с позиции перед воротами и бегут в углы площадки, возвращаются обратно на исходные позиции и затем устремляются вперёд – к точкам вбрасывания и вновь возвращаются на исходные позиции перед воротами. Эти действия защитники проделывают в обоих направлениях за полные 15 секунд.

6. Форварды сначала занимают место у конечного борта, затем передвигаются к боковому борту и спринтуют к дальнему пятачку, непрерывно двигаясь в течение 15 секунд.

Методические указания:

1. Манипулируйте, по-разному комбинируя линиями и группировкой игроков для достижения желательного отношения времени работы к времени отдыха.

2. Второй свисток должен звучать через 25 секунд после первого, чтобы у игроков оставалось 5 секунд для занятия соответствующей позиции.

|

Рисунок 9.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи, методы и организация исследования

Как известно, игровая деятельность в хоккее с шайбой отличается многообразием и сложностью движений циклического и ациклического характера. Эти движения выполняются в самых разнообразных сочетаниях, проявляясь в сложной координационной согласованности определенных частей тела: одновременное и последовательное сочетание разнохарактерных действий с ведением шайбы и без нее с максимальной быстротой и на максимальной скорости передвижения; специфичные исходные и промежуточные положения тела, непрерывная, быстрая смена игровых ситуаций, непосредственный контакт с противником - все это требует высокого уровня координационных возможностей спортсмена, проявляемых в игре и являющихся основой технико-тактических действий хоккеиста.

С учётом актуальности данной проблемы, целью представленной работы является организация эффективных путей аэробной и анаэробной тренировки хоккеистов 13-15 лет.

Задачи исследования:

1. Изучить научно-методическую литературу по данной теме работы.

2. Рассмотреть анатомо-физиологические особенности детей 13-15 лет.

3. Разработать комплекс упражнений, направленных на развитие аэробных и анаэробных систем детского организма.

4. Разработать методические рекомендации по организации аэробной и анаэробной подготовки юных хоккеистов.

Методы исследования:

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме работы.

2. Метод контрольных испытаний.

3. Педагогический эксперимент по разработанной методике.

4. Методы математической статистики.

Экспериментальная работа проводилась на базе ДЮСШ Ордынского района Новосибирской области.

В эксперименте приняли участие юные хоккеисты 13-15 лет. Были созданы две группы мальчиков по 6 человек в каждой: контрольная и экспериментальная. По уровню физической подготовленности группы практически не отличались. Экспериментальная группа на протяжении всего педагогического эксперимента занималась по предложенной программе, предусматривающей использование комплекса специальных упражнений с подвижными и спортивными играми три раза в неделю (одно занятие в спортивном зале и два на хоккейной коробке).

2.2. Методы контрольных испытаний

Педагогические контрольные испытания предполагали оценку общей физической подготовленности испытуемых. Для этого применялись контрольные упражнения наиболее распространённые при оценке физической подготовки детей и подростков:

1. Бег 60 м.

2. Прыжок в длину с места.

3. Челночный бег 5х10 с переноской кубиков.

4. Подтягивание.

5. Кросс, 1000 м.

Для определения уровня скоростных качеств применялся бег с низкого старта на 60 м по общепринятой методике.

Для определения уровня скоростно-силовых качеств использовался тест - прыжок в длину с места. Испытуемый встаёт перед линией старта, принимая положение старта пловца. Прыжок выполняют махом рук вперёд и толчком обеих ног. Результат засчитывают по пятке сзади стоящей ноги. Из трёх попыток учитывают лучшую.

Для определения уровня координационных качеств и ловкости применялся тест - челночный бег 5х10 с переноской кубиков. По команде «На старт!» участник подходит к линии старта и занимает удобное положение для начала бега. По команде «Внимание!» участник наклоняется и держит руку над кубиком. По команде «Марш!» он берёт кубик и бежит с ним до линии финиша и ставит (не бросая) за финишную линию, затем бежит за вторым (третьим) кубиком. В момент касания пола последним кубиком секундомер выключается.

Для определения уровня силовых качеств использовался тест – подтягивание на высокой перекладине. Захват перекладины руками сверху. Подтягивание выполняется силой (без рывков, махов, раскачиваний), подбородок выше перекладины.

Для оценки качества выносливости применялся тест «Кросс, 1000 м». Кросс 1000 м проводился в соответствии с правилами по лёгкой атлетике. Выполнялась одна попытка.

Таблица 3. Оценка общей физической подготовленности испытуемых

|

№ п.п. |

ФИ учащихся |

Бег 60 м

|

Прыжок в длину с места

|

Челночный бег 5х10 с переноской кубиков

|

Подтягивание

|

Кросс, 1000 м |

|

1. |

Б В |

10,2 |

2,18 |

14,3 |

2 |

4,30 |

|

2. |

В А |

10,8 |

1,94 |

14,3 |

5 |

4,35 |

|

3. |

В А |

11 |

1,90 |

15 |

5 |

4,50 |

|

4. |

К С |

10,6 |

1,90 |

15,2 |

9 |

5 |

|

5. |

М А |

11 |

1,85 |

15,2 |

6 |

4,54 |

|

6. |

М А |

11,2 |

1,85 |

14,4 |

3 |

5,05 |

|

1. |

Б В |

10 |

1,98 |

14,7 |

12 |

4,28 |

|

2. |

Г Ю |

10,4 |

1,98 |

15 |

9 |

5 |

|

3. |

М Н |

10,4 |

1,95 |

14,6 |

2 |

4,10 |

|

4. |

М Д |

10,8 |

1,95 |

14,8 |

5 |

4,25 |

|

5. |

П С |

11,3 |

1,80 |

15,1 |

6 |

4,15 |

|

6. |

Ч А |

10,2 |

2,14 |

15,2 |

3 |

4,07 |

2.3. Оценка физической подготовки хоккеиста

Физиологические оценки могут быть использованы, чтобы классифицировать и сравнивать между собой игроков или определить, какие из компонентов фитнеса (спортивной формы) каждого из хоккеистов нуждаются в дальнейшем совершенствовании с помощью тренировок. Результаты соответствующих тестов представляют собой объективную оценку спортивной формы (физической подготовки) хоккеистов и помогает усиливать их стремление повышать уровень своего мастерства. Проведение повторных тестов и сравнение их результатов с полученными ранее помогают тренеру прослеживать прогресс, достигаемый каждым из игроков. Тестирование на льду, хотя и менее точное с научной точки зрения и потому менее надёжное, чем лабораторное тестирование, существенно важно тем, что оценивает физическую подготовку (спортивную форму) в связи с техникой бега на коньках и эффективностью движения спортсмена. Тесты вне льда представляют собой простой, хотя и не очень специфический в спортивном отношении способ оценки силовой базы и уровня гибкости спортсмена.

Тесты вне льда.

1. Тест «Челночный бег 5х10».

Быстрая смена остановок и стартов, стремительные повороты, смена направления движения, движения зигзагами и вращения – все эти динамические движения в узком пространстве требуют ловкости и координации от игрока. (Описание теста на стр. 29).

2. Тест «Упор присев – упор лёжа» 1 мин.

Базовая сила участвует во всех движениях на льду и играет ключевую роль в предупреждении травм.

Испытуемый принимает исходное положение «упор присев», по команде тренера быстро принимает исходное положение «упор лёжа». Возвращение в и.п. считается за один раз. Испытуемый должен чётко фиксировать упор присев и упор лёжа. Поднимание таза и не полное выпрямление ног считается ошибкой. Упражнение выполняется в течение одной минуты.

3. Тест на гибкость при наклоне вперед из положения сидя.

Гибкость туловища уменьшает риск повреждения мышц нижней части спины и суставов. Данный тест выявляет гибкость нижней части спины и эластичность подколенного сухожилия. Спортсмен сидит без обуви с полностью вытянутыми ногами. Из этого положения он медленно сгибается в талии и наклоняется вперёд с предельно вытянутыми вперёд руками; ладони должны при этом быть обращены к низу, колени прямые. Результат фиксируется линейкой по кончикам пальцев. Каждый спортсмен выполняет по три попытки. Записываем результат лучшей из попыток.

4. Тест «Подтягивание на высокой перекладине».

Сила и выносливость мышц верхней части тела важны для хороших бросков шайбы, для силовых контактов с соперниками и для их сдерживания, а также для того чтобы успешно противостоять аналогичным действиям. Для осуществления данного теста спортсмен подтягивается силой (без рывков, махов, раскачиваний, изгибов) до касания подбородком перекладины. Испытуемый проделывает столько повторений, сколько сможет, пока не наступит усталость.

5. Тест «Прыжки через скакалку» 1 мин.

Мощность, развиваемая во время бега на коньках, способствует скорости движения и поддержанию равновесию тела.

По сигналу тренера (свисток) испытуемый выполняет прыжки через скакалку на обеих ногах с вращением скакалки вперёд. При вынужденной остановке (сбое) участник продолжает прыжки с дальнейшим счётом в течение 1 минуты. Тест заканчивается по сигналу тренера. Учитывается максимальное количество прыжков.

Тесты на льду.

Три нижеследующих теста на льду представляют собой простые способы определения специфических для хоккея физических кондиций.

1. Повторяющийся спринт на коньках.

Повторяющийся спринт на коньках представляет собой оценку на льду анаэробной подготовки спортсмена (анаэробной силы и анаэробной выносливости), выносливости мышц, участвующих в процессе бега на коньках, скорости бега на коньках по прямой, способности к восстановлению и техники бега на коньках. Этот тест состоит из 6 максимально быстрых спринтов на коньках на дистанцию 72 м, повторяемых каждые 30 секунд.

Для проведения этого теста испытуемый спортсмен становиться за красной линией ворот и стартует по свистку хронометриста В (см. рис. 10), спринтуя к дальней красной линии ворот до полной остановки позади неё. Игрок сразу же меняет направление и стартует к синей линии, ближайшей к стартовой красной линии. Хронометрист А стоит у дальней красной линии и фиксирует время, затрачиваемое испытуемым спортсменом на спринт от одной красной линии до другой. Второй хронометрист В, находящийся возле синей линии, ближайшей к стартовой линии, фиксирует время от начала и до конца спринта. Спринты повторяются через каждые 30 секунд, за 5 секунд до каждого следующего повторения даётся устное предупреждение. Существует три показателя для оценки повторяющегося спринта на коньках:

1. Индекс скорости (обычно первая полная протяжённость ледовой площадки от одной красной линии до другой) представляет характеристику анаэробной силы (АТР-РС системы) и способности развивать полную скорость бега на коньках по прямой.

2. Общее время 6 повторений представляет оценку анаэробной выносливости хоккеиста.

3. Индекс расхождений, выводимый из разницы между временем самого медленного и самого быстрого повторения (обычно это разница между временем первого и временем последнего повторения), характеризует анаэробный фитнес.

Чтобы вычислить индекс расхождений, надо проделать следующую операцию:

|

Индекс расхождений = |

Время самого медленного повторения |

__ |

Время самого быстрого повторения |

|

Время самого медленного повторения х 100 |

|||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

2.4.

![]()

![]()

![]() Педагогический

эксперимент

Педагогический

эксперимент

|

![]()

![]()

![]()

хронометрист В хронометрист А

(со свистком)

Рисунок 10.

2. Тест на взрывной старт от синей линии до синей линии.

Этот тест позволяет оценивать взрывное ускорение с использованием энергетической системы АТР-РС. Для проведения этого теста игрок стартует из положения, в котором его бёдра и плечи располагаются вровень с синей линией, а обе ступни находятся на этой линии. Тренер стоит позади игрока и даёт сигнал старта, пристукнув клюшкой по льду. Тем самым исключаются какие-либо визуальные сигналы. Услышав звук от удара клюшкой об лёд, игрок спринтует от одной синей линии до другой. Участвующий в проведении теста помощник тренера выполняет роль хронометриста и находится на дальней синей линии. Этот хронометрист включает свой секундомер в момент удара клюшки тренера о лёд. Секундомер выключается, как только первая ступня испытуемого пересечёт синюю линию. Время фиксируется с точностью до 0,1 секунды. Окончательный результат теста – среднее арифметическое результатов трёх попыток.

Вся команда должна выполнить первое повторение, прежде чем игроки предпримут свою вторую попытку. Это нужно для обеспечения соответствующего интервала между повторениями, чтобы спортсмены сумели отдохнуть (см. рис. 11).

Рисунок 11.

3. Т-тест.

Т-тест – это оценка на льду взрывного усилия, энергетической системы АТР-РС, ловкости, «быстрых ступней», боковых передвижений и способности к ускорению и замедлению движения. Эти свойства важны в хоккее для остановок и стартов, единоборств, погони за свободной шайбой, а также для смены направления движения.

Чтобы приготовиться к тесту, испытуемый игрок-конькобежец становиться, широко расставив ноги, у центральной красной линии лицом к хронометристам. Тест начинается с того момента, когда испытуемый игрок стартовал. Хронометристы следят за ногами испытуемого игрока и включают свои секундомеры, как только одна нога испытуемого начинает двигаться (см. рис. 12).

два

хронометриста

контроль линии А В контроль линии

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

Рисунок 12.

Испытуемый игрок начинает тест спринтом влево к синей линии, или двигаясь к точке вбрасывания, или делая поворот и двигаясь вперед, - в зависимости от того, какой стиль и стратегию он предпочитает. У синей линии игрок должен полностью остановиться лицом к хронометристам. Для того чтобы спринт был полностью хронометрирован, один конёк испытуемого спортсмена должен полностью пересечь синюю линию. Затем игрок движется на коньках прямо к противоположной синей линии. И снова одна ступня игрока должна пересечь синюю линию и испытуемый должен полностью остановиться лицом к хронометристам. Затем испытуемый игрок движется влево, обратно к центральной красной линии. Хронометристы останавливают тест, когда одна ступня испытуемого пересекает центральную красную линию. Чтобы измерение времени было как можно более точным, хронометристы должны очень внимательно следить за ступнями испытуемых, чтобы чётко уловить момент старта. Точно так же хронометристы должны быть готовы выключить свои секундомеры, увидев, что испытуемый приближается к линии финиша.

Протестировав по разу всех игроков, повторяем тест так, чтобы на этот раз испытуемые стартовали в другом направлении (вправо).

2.4. Педагогический эксперимент

Центральное место в системе используемых методов занимает педагогический эксперимент, в котором предполагалось проведение предварительного и основного сравнительного эксперимента.

Предварительное исследование было направленно на принятие тестов определяющих уровень развития основных физических качеств и на разработку методики применения специальных упражнений направленных на улучшение аэробных физических кондиций и улучшение функционирования анаэробной энергетической системы у юных хоккеистов. Для этого на основе анализа литературы был подобран комплекс специальных тестов проводимых на льду и вне льда.

Основное исследование было направлено на организацию аэробной и анаэробной тренировки юных хоккеистов.

В начале и в конце педагогического эксперимента были проведены контрольные испытания вне льда: челночный бег 5х10; упор присев-упор лёжа (1 мин); наклон вперёд из положения сидя (см); подтягивание на перекладине; прыжки через скакалку (1 мин) и контрольные испытания на льду: повторяющийся спринт на коньках, старт от синей линии до синей линии и Т-тест. Основным показателем для сравнения между группами было выбрано улучшение результатов контрольных испытаний после проведения эксперимента.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Анализ результатов исследования

Предполагалось, что применение в процессе обучения комплекса специальных упражнений направленных на развитие энергетический систем позволит юным хоккеистам овладеть основными навыками техники игры в хоккей, которые в дальнейшем, по мере развития физических качеств приобретут более совершенную форму и технические действия.

Разрабатывая данный комплекс, подбирались такие упражнения, которые были бы не только доступны детям, но и развивали быстроту и ловкость, скорость и гибкость, силу и мышечную выносливость. При выполнении упражнений выполнялись определённые условия: последовательность, темп, количество повторений, что давало возможность совершенствовать все физические компоненты в сочетании с друг с другом, а не по частям.

Основными методами тренировки, которые использовались в процессе обучения, являются методы стандартно-повторного упражнения, вариативного упражнения, игровой, круговой, равномерный, соревновательный.

Деятельность занимающихся организовывалась фронтально, по группам и поточно. Средства, величина нагрузок выбиралась в соответствии с программой по хоккею с шайбой.

Контрольная группа занималась по общепринятой методике, направленность которой определялась решением следующих задач:

1. Научить скольжению на коньках.

2. Научить технике владения клюшкой и шайбой.

3. Научить основным способам ведения шайбы.

4. Обучить технике бросков и передач.

Объём и интенсивность используемых упражнений в обеих группах не имели существенных различий. Построение тренировочного процесса во время эксперимента основывалось на реализации методических принципов физического воспитания: систематичности, сознательности, доступности, активности, индивидуальности, постепенного повышения требований.

В течении всего эксперимента за его участниками велись непрерывные педагогические наблюдения. В начале и в конце педагогического эксперимента были проведены контрольные испытания. Основным показателем для сравнения между группами было выбрано улучшение результатов контрольных испытаний после проведения эксперимента.

Анализ результатов педагогического эксперимента свидетельствует о том, что произошли положительные изменения, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Существенный сдвиг по большинству исследуемых показателей наблюдается в экспериментальной группе.

Во всех видах упражнений у занимающихся обнаружен прирост показателей. Однако значение показателей не имеет пропорционального роста. Так, в упражнении «Челночный бег 5х10» у испытуемых экспериментальной группы прирост результатов оказался выше, чем, у ребят контрольной группы. Прирост составил 0,4 сек в среднем, у контрольной он 0,2 сек. В упражнении «Упор присев-упор лёжа, 1 минута» рост результатов контрольной и экспериментальной группах происходил одинаково. Он составил 1,5 и 2 балла соответственно.

В упражнении «Наклон вперёд из положения сидя» разница составила 3 и 3,3 балла. Подтягивание на перекладине в контрольной группе составило 1,6 балла, а в экспериментальной - 2,6 балла.

В упражнении «Прыжки через скакалку, 1мин» результат в экспериментальной группе превысил результат в контрольной в три раза – 18 и 6 соответственно (см. табл. 4).

В основных тестах на льду при выполнении упражнения «Повторяющийся спринт на коньках» разница в показателях составила в контрольной группе 1,95, а в экспериментальной – 1,52 секунд.

При выполнении теста на «Взрывной старт от синей линии до синей линии» существенных изменений в группах не наблюдалось, разница 0,23 и 0,22 секунд.

В упражнении «Т-тест» в экспериментальной группе произошло улучшение результата в 2 раза по сравнению с контрольной группой: 0,83 и 0,43 соответственно (см. табл.5).

Таким образом, использование комплекса специальных упражнений, с учётом возрастных особенностей занимающихся, дало положительный эффект в развитии основных энергетических систем юных хоккеистов, выразившийся в повышении уровня физической подготовленности, улучшении техники скольжения на коньках, что в свою очередь способствовало наиболее быстрому освоению основных приёмов техники владения клюшкой и шайбой.

Таблица 4. Показатели физической подготовленности в начале и конце педагогического эксперимента.

Тестирование вне льда.

|

Группа |

Челночный бег 5х10, сек |

Упор присев-упор лёжа, 1 мин |

Наклон вперёд из положения сидя, см |

Подтягивание на перекладине |

Прыжки через скакалку, 1 мин |

|||||||||||

|

До |

После

|

Разница |

До |

После |

Разница |

До |

После |

Разница |

До |

После |

Разница |

До |

После |

Разница |

||

|

Контрольная |

1. |

14,3 |

14,2 |

0,1 |

41 |

43 |

2 |

6 |

10 |

4 |

2 |

5 |

3 |

120 |

130 |

10 |

|

2. |

15,0 |

15,0 |

0 |

40 |

43 |

3 |

10 |

12 |

2 |

5 |

7 |

2 |

96 |

100 |

4 |

|

|

3. |

15,2 |

15,0 |

0,2 |

39 |

41 |

2 |

8 |

10 |

2 |

5 |

6 |

1 |

110 |

115 |

5 |

|

|

4. |

14,4 |

14,2 |

0,2 |

45 |

45 |

0 |

3 |

8 |

5 |

9 |

9 |

0 |

101 |

105 |

4 |

|

|

5. |

15,5 |

15,2 |

0,3 |

41 |

42 |

1 |

7 |

10 |

3 |

6 |

8 |

2 |

125 |

127 |

2 |

|

|

6. |

14,2 |

14,2 |

0 |

43 |

45 |

2 |

10 |

12 |

2 |

3 |

5 |

2 |

120 |

131 |

11 |

|

|

Экспериментальная |

1. |

14,7 |

14,2 |

0,5 |

43 |

45 |

2 |

9 |

12 |

3 |

12 |

15 |

3 |

80 |

105 |

25 |

|

2. |

15,0 |

14,6 |

0,4 |

41 |

43 |

2 |

10 |

12 |

2 |

9 |

10 |

1 |

76 |

96 |

20 |

|

|

3. |

14,6 |

14,2 |

0,4 |

45 |

47 |

2 |

10 |

15 |

5 |

2 |

5 |

3 |

68 |

98 |

30 |

|

|

4. |

14,8 |

14,4 |

0,4 |

52 |

54 |

2 |

6 |

10 |

4 |

5 |

8 |

3 |

130 |

148 |

18 |

|

|

5. |

15,1 |

14,5 |

0,6 |

63 |

64 |

1 |

8 |

10 |

2 |

6 |

8 |

2 |

110 |

120 |

10 |

|

|

6. |

15,2 |

14,6 |

0,6 |

45 |

48 |

3 |

8 |

12 |

4 |

3 |

7 |

4 |

112 |

118 |

5 |

|

Таблица 5. Показатели физической подготовленности в начале и конце педагогического эксперимента. Тестирование на льду.

|

Группа |

Повторяющийся спринт на коньках |

Старт от синей линии до синей линии |

Т-тест |

||||||||||||

|

До |

После |

||||||||||||||

|

Индекс скорости |

Общее время 6 повторений |

Индекс расхождения |

Индекс скорости |

Общее время 6 повторений |

Индекс расхождения |

разница |

До |

После |

Разница |

До |

После |

Разница |

|||

|

Контрольная |

1. |

54,7 |

113,2 |

3,09 |

49,4 |

108,5 |

2,17 |

0,92 |

2,6 |

2,4 |

0,2 |

9,2 |

8,8 |

0,4 |

|

|

2. |

52,9 |

97,9 |

2,13 |

49,1 |

109,2 |

1,08 |

1,05 |

2,8 |

2,6 |

0,2 |

9 |

8,8 |

0,2 |

||

|

3. |

57,4 |

120,2 |

5,94 |

48,8 |

99,2 |

1,17 |

4,77 |

3,5 |

3 |

0,5 |

8,8 |

8,4 |

0,4 |

||

|

4. |

53,7 |

114,5 |

3,82 |

49,3 |

97,9 |

1,20 |

2,62 |

3 |

2,9 |

0,1 |

9,2 |

8,8 |

0,4 |

||

|

5. |

59,7 |

121,4 |

4,95 |

50,0 |

99,6 |

2,97 |

1,98 |

3 |

2,8 |

0,2 |

9,8 |

9 |

0,8 |

||

|

6. |

53,6 |

111,7 |

3,57 |

49,4 |

98,7 |

3,12 |

0,45

|

2,9 |

2,7 |

0,2 |

9,6 |

9,2 |

0,4 |

||

|

Экспериментальная |

1. |

51,2 |

99,5 |

6,86 |

49,3 |

96,5 |

1,23 |

5,63 |

2,8 |

2,7 |

0,1 |

8,2 |

8 |

0,2 |

|

|

2. |

53,4 |

100,6 |

3,57 |

50,5 |

89,2 |

3,52 |

0,05 |

2,7 |

2,5 |

0,2 |

9,2 |

8,6 |

0,6 |

||

|

3. |

59,1 |

144 |

4,45 |

56,9 |

111,9 |

3,68 |

0,77 |

2,8 |

2,6 |

0,1 |

10 |

8,8 |

1,2 |

||

|

4. |

53,5 |

101,4 |

5,81 |

51,1 |

106,5 |

5,52 |

0,29 |

2,7 |

2,3 |

0,4 |

9,8 |

8,8 |

1,0 |

||

|

5. |

55,7 |

112,2 |

3,45 |

52,6 |

111,6 |

2,13 |

1,32 |

3 |

2,7 |

0,3 |

9,6 |

8,6 |

1,0 |

||

|

6. |

54,6 |

110,3 |

6,45 |

51,4 |

109,7 |

5,40 |

1,05 |

3 |

2,8 |

0,2 |

9,4 |

8,4 |

1,0 |

||

3.2. Методические рекомендации

Результаты проведенного исследования дают основание рекомендовать следующие предложения, касающихся организации процесса аэробной и анаэробной подготовки юных хоккеистов 13-15 лет.

Рекомендации по физической подготовке перед сезоном.

Аэробная тренировка.

1. Проводить аэробные тренировки дважды в неделю.

2. Использовать непрерывные тренировки как альтернативу всем прерывистым тренировкам (непрерывные аэробные тренировки способствуют восстановлению после интенсивных анаэробных тренировок).

Анаэробная тренировка.

1. Повысить частоту анаэробных тренировок до трёх раз в неделю.

2. В процессе тренировки увеличиваем продолжительность интервалов времени спринтов, затем уменьшаем продолжительность интервалов времени на восстановление, после этого увеличиваем число повторений спринта.

Рекомендации по физической подготовке во время хоккейного сезона.

Аэробная тренировка.

1. Проводить непрерывные аэробные тренировки вне льда для поддержания на должном уровне аэробной энергии. Эти тренировки не продолжительны (20-30 минут) и не очень часты (2 раза в неделю), но они должны быть высоко интенсивными.

2. Некоторые из аэробных тренировок проводить не очень интенсивно, чтобы ускорить после игровое восстановление (20 минут до достижения 70% максимальной частоты пульса).

Анаэробная тренировка.

1. В общем и целом анаэробная физическая подготовка – это регулярные тренировочные упражнения на льду или регулярные тренировочные упражнения по физической подготовке.

2. Когда игроки не достаточно готовы к играм, необходимо добавить анаэробные спринты на льду после тренировки или на велотренажёре. Более активные хоккеисты, нуждающиеся в удлинении их смены, также включают свои тренировки анаэробные спринты.

3. Активно использовать другие виды спорта. Высокоинтенсивная, в быстром темпе игра в теннис и бадминтон, игра небольшими группами в футбол (например, 4 на 4, 5 на 5 на небольшом поле), волейбол (2 на 2), баскетбол (3 на 3) представляются хорошим выбором.

4. Основной принцип специфичность тренировок, чем специфичнее программа физической подготовки по отношению к требованиям игры, тем в большей мере скажутся результаты тренировки на льду и принесут пользу умению игроков.

3.3. Выводы

Таким образом, использование комплекса специальных упражнений аэробной и анаэробной направленности, с учётом возрастных особенностей занимающихся, даёт положительный эффект в развитии основных энергетических систем юных хоккеистов, который проявляется в повышении уровня физической подготовленности, улучшении техники скольжения на коньках, а это в свою очередь способствует наиболее быстрому освоению основных приёмов техники владения клюшкой и шайбой.

На основе проведённого исследования разработаны методические рекомендации по организации аэробной и анаэробной подготовки юных хоккеистов.

Практические рекомендации

Данную систему подготовки юных хоккеистов можно рекомендовать в практику работы учителей физической культуры и тренеров ДЮСШ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М. 1983.

2. Баранов П.Ф. Хоккей. Планирование учебно-тренировочного процесса и управление им. – Минск.: «Высшая школа», 1974.

3. Букатин А.Ю., Колузгонов В.М. Юный хоккеист – М.: Фис, 1986.

4. Букатин А.Ю., Лукашин Ю.С. Азбука спорта. Хоккей. – М.: ОАО «Физкультура и спорт», 2000.

5. Буйлин Ю.Ф., Знаменская З.И., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

6. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 1991.

7. Виноградов В.А., Епихин Г.П., Понугаев В.Г., Семиразумов В.И. Хоккей с мячом. – М.: Физкультура и спорт, 1958.

8. Жариков Е.С., Шигаев А.С. Психология управления в хоккее. – М: Физкультура и спорт, 1983.

9. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена – М., 1981.

10. Зимин Е. Мастерство в твоих руках, - М: Физкультура и спорт, 1989.

11. Климин В.А., Колосков В.И Управление подготовкой хоккеистов – М: Физкультура и спорт, 1982.

12. Ковалёв В.Д. Спортивные игры: Учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. №2114 «Физическое воспитание». - М.: Просвещение, 1988, с. 245-279.

13. Колтановский А.П. Методические рекомендации для физкультурно-оздоровительных занятий. – Орёл «Труд», 1987.

14. Кончиц Н.С. Социальные и биологические основы физкультурной и спортивной деятельности. – Новосибирск, 2009.

15. Лях. В.И., Мейксон Г.Б., Копылов Ю.А. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2002, - 192 с.31-56.

16. Масягина Н.В., Силаева Н.А. Вернём в наши школы коньки// Физическая культура в школе. – 2007. - №8. – С.43.

17. Майкл А. Смит. Хоккей. Настольная книга тренера. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.

18. Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е. Методика физического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1989, с. 14.

19. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 240 с.

20. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. – М: Физкультура и спорт, 1970

21. Савин В.П. Теория и методика хоккея. Учебник. М. – издательство Центр «Академия», 2003.

22. Савин В.Г. Хоккей: Учебник для институтов физической культуры – М: Физкультура и спорт, 1990.

23. Сашина И. Игры на коньках // Физическая культура в школе. – 2003. - №7. – С.42.

24. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Учебник. М.: ТЕРРА – СПОРТ. Олимпия-Пресс, 2001.

25. Спасский О.Д. Хоккей. – М.: Физкультура и спорт, 1989г.

26. Твист Питер. Хоккей: теория и практика. – М.: АСТ: Астрель, 2009.

27. Хоккей: 1988 / Сост. В. М. Колузганов. – М.: Физкультура и спорт, 1988, -111 С.

28. Хоккей. Правила соревнований. Издательство «ТЕРРА СПОРТ», Москва, 2003.

29. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский цент «Академия», 2000. - 480 с.

30. http://hardgainer.ru/hard2.view4.page20.html

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Показатели физической подготовленности в начале и конце педагогического эксперимента.

1.1. Тестирование вне льда.

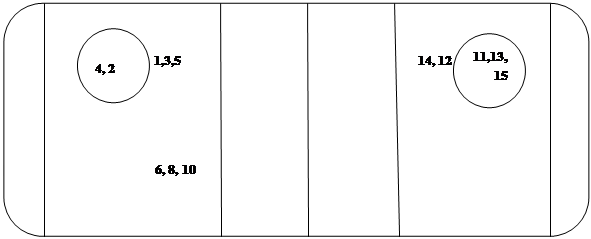

а) б)

Рис. 13. Челночный бег 5х10, сек

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 14. Упор присев-упор лёжа, 1 мин

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 15. Наклон вперёд из положения сидя, см

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 16. Подтягивание на перекладине

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 17. Прыжки через скакалку, 1 мин

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

1.2. Тестирование на льду.

а) б)

Рис. 18. Повторяющийся спринт на коньках. Индекс скорости

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 19. Повторяющийся спринт на коньках. Индекс расхождения

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 20. Повторяющийся спринт на коньках. Общее время шести повторений

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 21. Взрывной старт от синей линии до синей линии

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

а) б)

Рис. 22. Т-тест

(а) контрольная группа, б) экспериментальная группа)

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.