![]() Предлагаемое учебное

пособие представляет собой поурочные разработки уроков базового уровня курса

информатики для 10—1 1 классов. В книге рассмотрены общие подходы обучения в

школе с внедрением профильного обучения, а также различные возможности обучения

для усвоения курса школьной информатики с использованием разных

учебно-методических комплектов. Существующие учебники по информатике для

учеников старшей ступени в основном реализуют профильный уровень. Данное

пособие является универсальным изданием, где рассмотрены подходы к обучению

информатике на базовом уровне федерального компонента государственного

стандарта общего образования.

Предлагаемое учебное

пособие представляет собой поурочные разработки уроков базового уровня курса

информатики для 10—1 1 классов. В книге рассмотрены общие подходы обучения в

школе с внедрением профильного обучения, а также различные возможности обучения

для усвоения курса школьной информатики с использованием разных

учебно-методических комплектов. Существующие учебники по информатике для

учеников старшей ступени в основном реализуют профильный уровень. Данное

пособие является универсальным изданием, где рассмотрены подходы к обучению

информатике на базовом уровне федерального компонента государственного

стандарта общего образования.

Пособие позволит более качественно

подготовиться к учебным занятиям и окажет помощь как при выборе теоретического

материала, так и в плане подготовки практических занятий, когда необходимо

продумывать дидактический эффект от используемого практического материала. В

качестве дополнительного материала даны ссылки на различные источники,

позволяющие сократить время для подготовки к занятиям. ![]()

Предложены варианты тестовых заданий, которые позволяют проверить качество усвоения материала на разных уровнях: репродуктивном, конструктивном и творческом. Представлены и варианты контроля, основная цель которых — отработка теоретических знаний и практических навыков работы на компьютере.

Глава I

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКЕ

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ

Основным нормативным документом, регламентирующим деятельность как отдельного образовательного учреждения, так и учителя информатики является базисный учебный план — это раздел государственного образовательного стандарта, фиксирующего нормативные сроки освоения образовательной программы основного общего образования. В нем определены:

• общее число недельных учебных часов;

•

их распределение между ступенями основного общего образования, а

также федеральным и региональным компонентами государственного образовательного

стандарта; ![]()

• число недельных учебных часов, отнесенных к ведению образовательного учреждения;

• предельно допустимая учебная нагрузка учащихся.

Государственный базисный план является основой для разработки федерального базисного учебного плана и базисного плана субъекта Российской Федерации и используется в качестве исходного документа для расчета нормативов финансирования общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего образования.

Следующим по значимости документом, на который должен ориентироваться учитель информатики, является общеобразовательный стандарт по информатике. Данный нормативный документ определяет требования:

• к месту базового курса информатики в учебном плане школы;

• к содержанию базового курса информатики в виде обязательного минимума содержания образовательной области;

• к уровню подготовки учащихся в виде набора требований к знаниям, умениям, навыкам и научным представлениям школьников;

![]()

![]() Нормативно-правовое оепечение образовательного процесса в

школе 5

Нормативно-правовое оепечение образовательного процесса в

школе 5

•

к технологии и

средствам проверки и оценки достижения ![]() учащимися требований образовательного стандарта.

учащимися требований образовательного стандарта.

Требования к подготовке учащихся должны

быть ориентированы на минимальный, но достаточный (с точки зрения

функциональной полноты и достижения целей образования) уровень усвоения

содержания учебного материала. Вместе с тем предъявляемый для усвоения

школьниками учебный материал шире и глубже по сравнению с минимально

необходимым уровнем обязательного усвоения. Между этими двумя уровнями лежит

некоторое поле возможностей в учебной деятельности школьников, определяемое их

познавательными интересами, способностями и направленностью профессиональной

ориентации.![]()

![]() При отборе содержания

образовательной области «информатика» необходимо придерживаться двух положений.

Первое: предлагаемое школой минимальное содержание образовательной области

должно включать знания и виды деятельности, образовательная ценность которых

общепризнана. И второе: обязательный минимум содержания образовательной области

должен быть выделен с учетом места и времени, отводимого на его изучение

базисным учебным планом, а также реальных возможностей массовой школы по его

осуществлению в учебном процессе в настоящее время.

При отборе содержания

образовательной области «информатика» необходимо придерживаться двух положений.

Первое: предлагаемое школой минимальное содержание образовательной области

должно включать знания и виды деятельности, образовательная ценность которых

общепризнана. И второе: обязательный минимум содержания образовательной области

должен быть выделен с учетом места и времени, отводимого на его изучение

базисным учебным планом, а также реальных возможностей массовой школы по его

осуществлению в учебном процессе в настоящее время.

Эти требования особенно актуальны для курса информатики. Специфика информатики как учебного предмета заключается в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности содержания и средств обучения. В ряде случаев наличие или отсутствие, а также функциональные возможности средств обучения (компьютера и его программного обеспечения) во многом определяют содержание обучения в этом курсе. До настоящего времени уровень оснащения отдельных регионов и школ вычислительной техникой различен, как рамичны и функциональные возможности компьютеров разного типа в школьных кабинетах информатики.

![]()

Вместе с тем федеральный компонент

стандарта должен определять единые требования к содержанию образования и уровню

подготовки учащихся, инвариантные возможности отдельных учеб![]() ных

заведений. В условиях далеко не одинакового оснащения школ компьютерами,

различных возможностей школ в организации практической деятельности школьников

на уроках информатики опре

ных

заведений. В условиях далеко не одинакового оснащения школ компьютерами,

различных возможностей школ в организации практической деятельности школьников

на уроках информатики опре![]() деление инвариантного базового содержания

образования по этому предмету может идти только по пути минимизации требований

(по некоторым содержательным линиям курса, связанным с компьютером и его

программным обеспечением) как к уровню предъявления учебного материала, так и к

уровню подготовки учащихся.

деление инвариантного базового содержания

образования по этому предмету может идти только по пути минимизации требований

(по некоторым содержательным линиям курса, связанным с компьютером и его

программным обеспечением) как к уровню предъявления учебного материала, так и к

уровню подготовки учащихся.

![]()

Именно поэтому ряд пользовательских умений и навыков, отражающих желательные для сегодняшнего дня требования к подготовке школьников к практической деятельности и продолжению образования (например, умение пользоваться программными оболочками типа Norton Commander или программной средой Windows), вынужденно не включены в содержание федерального компонента стандарта. Они должны стать его неотъемлемой частью (как региональный или школьный компонент) там, где школы оснащены компьютерами данного типа.

Поскольку форма представления базового содержания в стандарте не должна жестко задавать логику и последовательность процесса обучения и обеспечивать возможность на основе стандарта создавать и использовать различные учебные программы, учебные и методические пособия и т. д., обязательный минимум содержания образовательной области и требования к уровню подготовки учащихся распределены в проекте стандарта по выделенным ранее «содержательным линиям» предметной области.

![]() В старшей школе с 2006 года реализуется

профильное обучение, когда каждое общеобразовательное учреждение в зависимости

от выбранного профиля внедряет различные модели обучения. Основной задачей

ввода профильного обучения является дифференциация и индивидуализация обучения,

что влечет за собой изменение в структуре, содержании и организации

образовательного процесса с учетом интересов, склонностей и способностей

учащихся. Также предполагается создание условий для образования

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями

в отношении продолжения образования. В основе профильного обучения положена

концепция личностно-ориентированного обучения, когда каждый ученик может

выстроить собственную образовательную траекторию.

В старшей школе с 2006 года реализуется

профильное обучение, когда каждое общеобразовательное учреждение в зависимости

от выбранного профиля внедряет различные модели обучения. Основной задачей

ввода профильного обучения является дифференциация и индивидуализация обучения,

что влечет за собой изменение в структуре, содержании и организации

образовательного процесса с учетом интересов, склонностей и способностей

учащихся. Также предполагается создание условий для образования

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями

в отношении продолжения образования. В основе профильного обучения положена

концепция личностно-ориентированного обучения, когда каждый ученик может

выстроить собственную образовательную траекторию.

Формирование гибкого учебного плана с учетом различных направлений (технического, гуманитарного, математического и т. д.), с одной стороны, даст возможность более глубоко изучить отдельные предметы, с другой стороны, позволит создать такие условия учебной деятельности, которые существенно повлияют на адаптивность учащихся к быстро изменяющимся условиям. В области информатики основной акцент делается на то, что владение информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ)

Особенности обучения информатике школьников на старшей ступени 7

![]()

необходимо всем участникам образовательного процесса вне зависимости от выбранных профилей.

![]() Уровень пользователя должен быть

реализован во всех профилях, когда ИКТ на первой ступени выступает объектом

изучения. На второй ступени овладения компьютер должен выступать в качестве

средства освоения той предметной области, которая выбрана в качестве профильной.

Третьей, более совершенной ступенью освоения является оптимизация учебной

деятельности с использованием возможностей компьютера.

Уровень пользователя должен быть

реализован во всех профилях, когда ИКТ на первой ступени выступает объектом

изучения. На второй ступени овладения компьютер должен выступать в качестве

средства освоения той предметной области, которая выбрана в качестве профильной.

Третьей, более совершенной ступенью освоения является оптимизация учебной

деятельности с использованием возможностей компьютера.

Данный подход отражает и тенденцию выделения в предметном содержании трех ее частей: базовой, профильной и вариативной. Базовая часть должна быть освоена всеми учащимися вне зависимости от выбранного профиля, включая универсальные классы. Профильная часть может быть различна в зависимости от направлений. Вариативная часть отражается в элективных курсах и направлена на построение индивидуальных образовательных программ в зависимости от жизненных интересов и образовательных потребностей ШКОЛЬНИКОВ.

Для физико-математического и

информационно-технологического профилей «Информатика и ИКТ» представлена как

профиль![]() ный общеобразовательный предмет по 4 часа

в неделю ежегодно, следовательно, изучается на соответствующем (профильном)

уровне. Количество часов на изучение предмета может быть увеличено за счет

регионального компонента до 2 часов в неделю ежегодно. А также возможно

расширение изучения предмета за счет элективных курсов (обязательных по выбору

обучаемого) от I до 5 часов в неделю ежегодно.

ный общеобразовательный предмет по 4 часа

в неделю ежегодно, следовательно, изучается на соответствующем (профильном)

уровне. Количество часов на изучение предмета может быть увеличено за счет

регионального компонента до 2 часов в неделю ежегодно. А также возможно

расширение изучения предмета за счет элективных курсов (обязательных по выбору

обучаемого) от I до 5 часов в неделю ежегодно.

В социально-экономическом, индустриально-технологическом и универсальном профилях, а также для учреждений, выбравших универсальное обучение, «Информатика и ИКТ» входит как базовый общеобразовательный предмет, следовательно, изучается на базовом уровне по часу в неделю ежегодно. Изучение предмета может быть расширено за счет регионального компонента до 2часов и элективных курсов — от до 4 часов в неделю ежегодно.

Для физико-химического, химико-биологического, биологогеографического профилей «Информатика и ИКТ» может

![]()

преподаваться за счет элективных курсов на базовом уровне от 1 до б часов или базовый уровень может быть реализован за счет регионального компонента до 2 часов в неделю ежегодно.

Аналогично для социально-гуманитарного профиля «Информатика и ИКТ» может изучаться за счет элективных курсов на базовом уровне от 1 до З часов или базовый уровень может быть реализован за счет регионального компонента до 2 часов в неделю ежегодно. Для филологического и психолого-педагогического профилей — за счет элективных курсов от до 4 часов, для аграрнотехнологического и художественно-эстетического профилей — за счет элективных курсов от до 5 часов.

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы: в городских образовательных учреждениях при наполняемости 25 человек и более, в сельских — 20 человек и более.

![]()

![]() Обучение информатике

в силу специфики ее содержания требует высокой философско-методологической

культуры учителя информатики. Это не значит, что на уроке информатики следует

преподавать философию, а предполагает, что сам учитель должен знать и понимать

смысл и значение общих философских законов и законов познания, понимать

значение и смысл как философских категорий, так и понятий информатики. Тогда

возникает необходимость осмысления способов и методов усвоения понятий как

категорий. Владение методикой формирования понятий включает необходимость

представления о понятии как о развивающемся динамическом информационном

объекте, понимание и использование в своей деятельности принципов методологии

обучения и принципов развивающего, личностно-ориентированного и эвристического

обучения. Поэтому на первый план в современном образовании выходит обучение

приемам и способам мышления и деятельности, а не просто передача информации.

Обучение информатике

в силу специфики ее содержания требует высокой философско-методологической

культуры учителя информатики. Это не значит, что на уроке информатики следует

преподавать философию, а предполагает, что сам учитель должен знать и понимать

смысл и значение общих философских законов и законов познания, понимать

значение и смысл как философских категорий, так и понятий информатики. Тогда

возникает необходимость осмысления способов и методов усвоения понятий как

категорий. Владение методикой формирования понятий включает необходимость

представления о понятии как о развивающемся динамическом информационном

объекте, понимание и использование в своей деятельности принципов методологии

обучения и принципов развивающего, личностно-ориентированного и эвристического

обучения. Поэтому на первый план в современном образовании выходит обучение

приемам и способам мышления и деятельности, а не просто передача информации.

Информатика — это обширная область знаний, включающая в числе важных разделов информационные технологии как практическую реализацию всех теорий. И с сожалением можно отметить, что информатика порой заменяется либо курсом программирования, либо курсом информационных технологий. Постепенно расширяется содержание информатики за счет включения новых понятий. В курс информатики вошли и заняли в нем достойное место такие

![]() Сравнительные характеристики учебно-меюдических

комплектов

Сравнительные характеристики учебно-меюдических

комплектов

понятия, как «объект», «модель», «система», «иерархия», и многие другие. Явление естественного, спонтанного, эволюционного расширения содержания школьной информатики на практике носит повсеместный характер.

Обо всем этом, а также о границах и особенностях школьной информатики идут сейчас горячие споры, что не является положительным моментом для учителя в школе. Школьному учителю помимо обычной педагогической деятельности приходится заниматься исследовательской работой, часто на уровне интуиции, на свой вкус дополнять содержание учебных пособий недостающими темами, посвящая подготовке к уроку долгие часы в поиске информации в различных источниках, а потом на уроке диктуя новый материал школьникам. В одних случаях это происходит осознанно, в других интуитивно, непроизвольно, то есть реализуется принцип непроизвольного дополнения до целого.

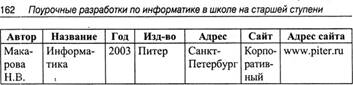

Рассмотрим основные учебно-методические комплекты (УМК) по информатике, представленные в старшем звене общеобразовательной школы.

Данное учебное пособие отражает содержание образовательной области «Информатика и информационные технологии» применительно к гуманитарному профилю. Авторы рассматривают информатику как фундаментальную научную дисциплину, которая изучает информационные процессы, происходящие в системах различной природы, изучаемые методами формализации, информационного моделирования и компьютерного эксперимента. Они тем самым выводят информатику из разряда технологических дисциплин и придают ей общеобразовательный и общекультурный контекст.

Основная концепция учебного комплекса базируется на идее, что информатика является именно тем предметом, который вносит решающий вклад в формирование современного научного мировоззрения, дает ключ к пониманию многих явлений нашей жизни. Для формирования основ мировоззрения предлагается учебная программа, которая опирается на следующую систему содержательных линий:

• информация и информационные процессы;

• моделирование и формализация;

• информация и управление, элементы кибернегики;

• информационные системы;

![]() • введение в социальную информатику;

• введение в социальную информатику;

![]()

• компьютер как средство автоматизации информационных процессов;

• средства и технологии обработки информации;

• методы информатики: системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент.

умк «Информатика. 10-11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний». Авторы И.Г. Семакин, ЕЖ. Хеннер.

Курс информатики для старших классов является продолжением базового курса информатики в основной школе. Предполагается владение базовым курсом в объеме обязательного минимума по информатике, рекомендуемого Министерством образования РФ.

Авторы предлагают два варианта изучения:

• 68 часов (по часу в неделю в течение 2 лег);

• 136 часов (по 2 часа в неделю в течение 2 лет).

Данный курс ориентирован на старшие классы общеобразовательных средних школ, специализирующихся по дисциплинам образовательных областей — обществознание (история, обществознание, география, экономика) и филология (русский и иностранные языки, литература) — гуманитарный профиль. Курс состоит из двух разделов: теоретического и компьютерного лабораторного практикума. Работа учащихся по этим разделам осуществляется параллельно.

Теоретическое содержание курса отражает тенденцию развития школьной информатики в направлении фундаментализации, углубления общеобразовательного научного содержания по таким основным линиям, как:

•

Информация и информационные процессы (информационная культура

человека, информационное общество, информационные основы процессов управления).

![]()

• Моделирование и формализация (моделирование как метод познания, материальные и информационные модели, информационное моделирование, основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые), исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей).

•

![]() Информационные технологии (технологии работы с текстовой и

графической информацией, технологии хранения, поиска и сортировки данных;

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц,

мультимедийные технологии).

Информационные технологии (технологии работы с текстовой и

графической информацией, технологии хранения, поиска и сортировки данных;

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц,

мультимедийные технологии).

• Компьютерные коммуникации (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги сети Интернет).

Сравнительные характеристики учебно-методических комплектов

![]()

УМК «Информатика и информационные технологии. М: БИНОМ.

Лаборатория знаний». Автор Ю.А. Шафрин. ![]()

Курс разработан для 10—11 классов школ физико-математического, технического и естественного профилей. Основная цель прещагаемого курса — освоение учащимися основ информационной технологии (ИТ) в сочетании с фундаментальными принципами информатики, на которые эта технология опирается.

В качестве прикладной программной среды рассматривается непроцедурная объектно-ориентированная среда Windows с единым тафическим интерфейсом пользователя. Данная среда выбрана как наиболее распространенная не только в образовательных, но и в производственных системах, поэтому на ее примере и осуществляется освоение основных принципов создания и функционирования операционных систем.

Основная концепция курса:

1.

![]()

![]() Современные

информационные технологии рассматриваются в качестве целостной системы, которую

образуют два принципиально разных элемента: объектно-ориентированная

операционная среда с единым механизмом управления оконными объектами и

универсальная триада инструментальных средств (горизонтальное меню — панель

инструментов — контекстное меню), предназначенных для выполнения конкретных

операций в приложениях (все это и называется графическим интерфейсом

пользователя); технологии решения частных задач в той или иной предметной

области (текстовые документы, электронные таблицы, базы данных и т. п.).

Современные

информационные технологии рассматриваются в качестве целостной системы, которую

образуют два принципиально разных элемента: объектно-ориентированная

операционная среда с единым механизмом управления оконными объектами и

универсальная триада инструментальных средств (горизонтальное меню — панель

инструментов — контекстное меню), предназначенных для выполнения конкретных

операций в приложениях (все это и называется графическим интерфейсом

пользователя); технологии решения частных задач в той или иной предметной

области (текстовые документы, электронные таблицы, базы данных и т. п.).

2. Совокупность основных предметных областей информационной технологии представляется следующей совокупностью: управление объектами операционной системы; офисные технологии; компьютерные телекоммуникации.

УМК «Информатика и информационные технологии. 10—11 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний». Автор Н.Д. Угринович.

Профили: физико-математический, технологический, социальноэкономический. Количество часов на изучение — 2 часа в неделю (68 х 2 = 136 часов).

Содержание предлагаемого профильного курса полностью соответствует обязательному минимуму содержания образования по информатике (уровень Б), рекомендованному Министерством образования“ РФ. Особое внимание в пособии уделяется темам: «Моделирование и формализация», «Объектно-ориентированное программирование» и «Компьютерные сети».

![]()

Учебное пособие включает два основных раздела: «Основы информатики» и «Информационные и коммуникационные технологии». Изучение основ информатики направлено на формирование у учащихся информационной картины мира, объектноориентированного, алгоритмического и логического мышления и т. д. Изучение современных ИКТ предполагает овладение необходимыми умениями и навыками для социальной адаптации в информационном обществе.

Построение учебного курса базируется на предложенной автором концепции неразрывной связи между теорией (основами информатики) и практикой (ИКТ). В тематическом планировании предложен вариант параллельного изучения теоретической и практической частей. Каждый параграф учебника соответствует одному уроку, где в конце предложены материалы для закрепления в виде системы контрольных вопросов и практических заданий.

![]() Учебный курс является

целостной дидактической единицей образовательного процесса и содержания

образования, соответствующей одной из образовательных областей или ее части.

Включает определенную совокупность знаний, умений и навыков по учебному

предмету или научной дисциплине. В зависимости от цели обучения учебный курс

может включать вопросы, соответствующие отдельному разделу, или обзорно

представлять всю образовательную область.

Учебный курс является

целостной дидактической единицей образовательного процесса и содержания

образования, соответствующей одной из образовательных областей или ее части.

Включает определенную совокупность знаний, умений и навыков по учебному

предмету или научной дисциплине. В зависимости от цели обучения учебный курс

может включать вопросы, соответствующие отдельному разделу, или обзорно

представлять всю образовательную область.

Каждый учебный курс включает определенные цели обучения, исходя из которых и отбирается содержание. Для отслеживания результатов обучения в качестве критериев оценивания уровня усвоения учебного курса должны быть прописаны и формируемые знания, умения и навыки. Именно они являются формальными параметрами, относительно которых и должны оцениваться полученные школьниками знания. Обучение школьников осуществляется в рамках определенного учебного курса на базе учебной программы.

Учебная программа является нормативным

документом, по которому осуществляется учебный процесс по информатике, и

разрабатывается исходя из требований к образовательной области информатики по

содержанию курса. В разделы учебной программы включены основные знания, умения

и навыки, подлежащие усвое![]() нию по информатике, перечень тем учебного

курса, рекомендации по количеству часов, отводимых на каждую тему и на весь

курс в целом.

нию по информатике, перечень тем учебного

курса, рекомендации по количеству часов, отводимых на каждую тему и на весь

курс в целом.

![]()

![]() Учебная программа по базовому уровню

курса школьной информатики

Учебная программа по базовому уровню

курса школьной информатики

Различают стандартные (типовые) программы, адаптированные, модифицированные, авторизованные, авторские и т. д. Большинство учителей работают по стандартным программам, представленным тем или иным авторским коллективом учебного комплекта, которые в свою очередь разрабатывали свою программу на основе примерной программы, представленной в федеральном стандарте.

Инновационные преобразования в обществе

привели к тому, что стали разрабатываться различные учебные программы, и для

регулирования этих процессов возникла необходимость регламентации

преобразований, которые могли негативно отразиться на образовательном процессе

в целом. На уровне регионов стали разрабатываться положения об учебных

программах, где подробно описывались требования к разрабатываемым продуктам.

Названия учебных инновационных программ могут отличаться в зависимости от

территории, но в целом выделяют три основных вида: полное соответствие

общепринятым программам, частичное соответствие или совершенно новый

нестандартный подход.![]()

К программам, частично соответствующим, относятся адаптированные или модифицированные программы, отличающиеся способом структурирования учебного материала и использованием дополнительного материала. Авторские программы имеют иные теоретические и методологические основания, иное содержание или используют новые педагогические технологии, качественно изменяющие образовательный процесс. Работа по авторской программе разрешается только после получения двух рецензий и поло: жительного заключения соответственно областного или городского (районного) экспертных советов.

Структура и содержание пролжмм состоит из следующих

частей: ![]() титульный лист;

титульный лист;

• пояснительная записка;

•

описание разделов программы; ![]() учебно-тематический

план;

учебно-тематический

план;

• приложение.

Рассмотрим каждый раздел более подробно.

Титульный лист содержит:

1. Название программы (с указанием предметной области).

2. Фамилию, имя и отчество автора (авторов) с указанием должности и места работы.

З. Год и место разработки программы.

Пояснительная записка должна включать:

![]() 1. Актусаьность созДания программы, содержащую ответ на

1. Актусаьность созДания программы, содержащую ответ на ![]() вопрос, исходя из какой объективной

потребности жизни

вопрос, исходя из какой объективной

потребности жизни

![]()

в обновлении того или иного компонента образовательного процесса вытекает необходимость в создании данной программы, какие проблемы и противоречия образовательного процесса может решить разработанная программа.

2. Новизну программы отражающую краткий сравнительный анализ традиционных, адаптированных и авторских программ по данной предметной области или указание на их отсутствие; анализ научно-методической и научной литературы по данной предметной области. Точное описание инноваций (новое содержание учебного материала, или новая компоновка знаний, или новая технология образовательного процесса), предлагаемых в разработанной программе.

З. Методологические положения програ,њиы — основные теоретические идеи, положенные в основу программы (по мере необходимости раскрываются категории и понятия, встречающиеся в программе, если их употребление в данной области науки носит неоднозначный характер).

4. Цель и заДачи программы:

![]()

— цель — идеальное предвосхищение результата образовательного взаимодействия;

— задачи — конкретизированные или

более частные цели, в которых описывается система средств, обеспечивающих

достижение поставленной цели. ![]()

5. Краткое описание структуры программы.

Описание разделов программы — подробное

описание содержательного компонента учебной программы по разделам

(направлениям). В каждом разделе указана цель, задачи изучаемого раздела,

содержание конкретной области знаний, описание результатов (знания — категории,

понятия и т. д., умения, навыки, которыми должен владеть учащийся после

изучения данного раздела). ![]()

Учебно-тематический план — это раздел программы, который включает перечисление тем занятий (уроков, лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий и т. д.), с указанием времени, отводимого на их выполнение.

Приложение может включать:

1. Список литературы, необходимой учителю и учащимся для освоения программы.

2. Дидактический материал, творческие задания для самостоятельной работы и т. д.

З. Список литературы, использованной при составлении программы.

4. Требования к кабинету информатики и к вычислительной технике.

![]()

![]() ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования и науки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федеральнот компонента государственных стандартов начального 06' щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).

Основная цель: изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных, автоматизированных систем.

Достичь поставленной цели возможно при решении следующих задач:

• освоение системы базовых понятий, отражающих системный подход при описании современного мира, где акцентируется внимание на роль информационных процессов в системах различной природы;

• овлаДение следующими компетенциями: способность применять, анализировать, преобразовывать информационные модели различных объектов и процессов, использование их в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности;

•

развитие познавательных интересов за счет использования методов

информатики и средств ИКТ при изучении различ![]() ных предметов;

ных предметов;

• воспитание информационной культуры, включающей соблюдение этических и правовых норм информационной деятельности.

Базовый уровень старшей школы включает три основные содержательные линии:

![]() ) информационные процессы и системы;

) информационные процессы и системы;

2) моделирование и формализация;

З) управление и информационные технологии.

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества“ информации.

ПОдХОдЫ

![]()

Классификация информационных процессов.

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.

Хранение информации, выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальной, биологической и технической системах.

Требования к знаниям и умениям ученика:

• Уметь объяснять различные подходы к определению понятия «информация».

• Различать методы измерения количества информации: вероятностный, объемный и алфавитный подходы. Знать единицы измерения информации.

• Уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

• Распознавать информационные процессы в различных системах.

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектура современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного пространства, защита информации.

Требования к знаниям и умениям ученика:

•

Знать назначение и функции операционных систем. ![]()

• Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

— для эффективной организации индивидуального информационного пространства;

— автоматизации коммуникационной деятельности; ![]() эффективного

применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

эффективного

применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.

Информационное моделирование как метод

познания. Информационные (нематериальные) модели. ![]()

Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым

![]()

объектам и целям моделирования, формы представления моделей:

описание, таблица, формула, [Раф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы

построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. ![]()

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и•процессов.

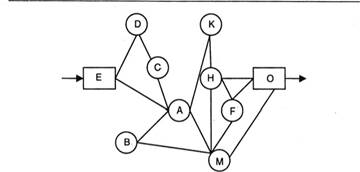

![]() Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего

воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы

управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы.

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего

воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы

управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. ![]()

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.

![]()

![]() Требования к знаниям и умениям ученика: • Знать назначение

и виды информационных моделей, описы

Требования к знаниям и умениям ученика: • Знать назначение

и виды информационных моделей, описы![]() вающих реальные объекты или процессы.

вающих реальные объекты или процессы.

![]() • Уметь использовать готовые информационные модели,

оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования.

• Уметь использовать готовые информационные модели,

оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования.

Понятие и типу информационных систем.

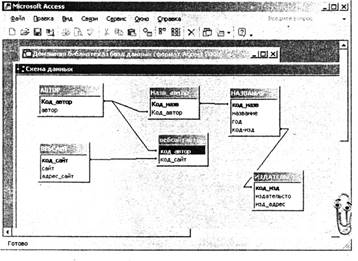

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами

данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. ![]()

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, сопровождение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Требования к знаниям и умениям ученика:

• Знать назначение баз данных и информационных систем как средств автоматизации информационной деятельности.

подходы

![]()

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

• Уметь осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.

Компьютерные технологии представления информации (7 ч)

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.

Представление текстовой информации в компьютере.

Кодовые таблицы.

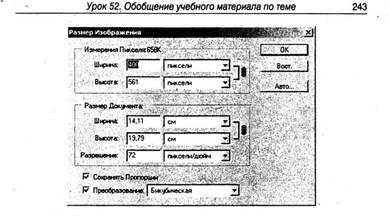

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики.

Представление звуковой информации: MlDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.

Требования к знаниям и уменињи ученика:

• Знать назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц).

• Уметь иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.

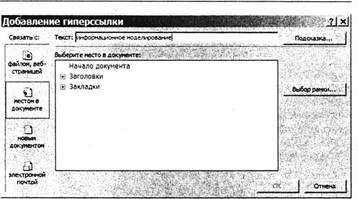

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.

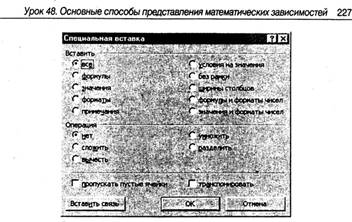

Динамические (электронные) таблицы как

информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и

принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для

обработки числовых данных (на ![]() примере задач из различных предметных

областей).

примере задач из различных предметных

областей).

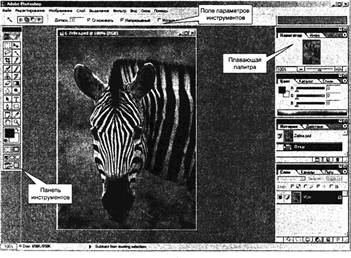

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Требования к знаниям и умениям ученика:

• Уметь осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.

![]()

создавать информационные объекты

сложной структуры, в том числе гипертекстовые. ![]()

• уметь представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.).

![]() Каналы связи и их

основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации.

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи.

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

Каналы связи и их

основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации.

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи.

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

Возможности и преимущества сетевых

технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть.

Адресация в Интерние. Протоколы обмена. Протокол передачи данных ТСРЛР.

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. ![]()

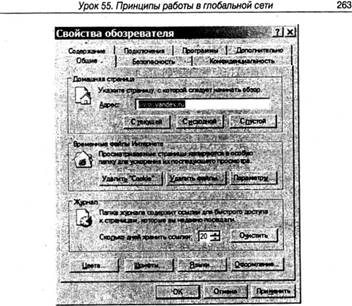

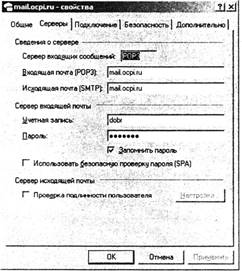

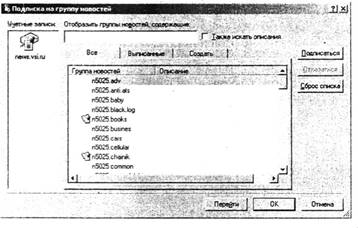

Информационные сервисы Интернета:

электронная почта, телеконференции, всемирная паутина, файловые архивы и т. д.

Поиско![]() вые информационные системы. Организация

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Инструментальные средства создания веб-сайтов.

вые информационные системы. Организация

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Инструментальные средства создания веб-сайтов.

![]() Требования

к знаниям и умениям ученика:

Требования

к знаниям и умениям ученика:![]()

• Знать основные характеристики и возможности сетевых технологий.

• Знать основные возможности сервисных служб Интернета.

![]() • Уметь ориентироваться

в информационной среде для нахождения оптимального способа при осуществлении

поиска.

• Уметь ориентироваться

в информационной среде для нахождения оптимального способа при осуществлении

поиска.

• Уметь создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность.

Требования к знаниям и умениям ученика:

• Знать основные характеристики информационного общества, закономерности его развития.

• Знать основные составляющие информационной культуры.

• Уметь оценивать уровень сформированности собственной информационной культуры.

• Знать и соблюдать этические и правовые нормы в области информационной деятельности.

подходы

![]()

представление об информационйой безопасности.

![]() Перечень средств ИКТ,

необходимых для реализации учебной программы, включает:

Перечень средств ИКТ,

необходимых для реализации учебной программы, включает:

Аппаратные средства:

1. Компьютер, конфигурация которого должна обеспечивать возможности видеоизображения, качественного стереозвука в наушниках, речевого ввода с микрофона и др.

2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру/видеомагнитофону, микроскопу и т. п., позволяющий повышать уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу.

З. Принтер цветной и черно-белый, использующийся для получения твердой копии экрана при выпуске школьных газет, листовок, бюллетеней и т. д. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата.

4. Телекоммуникационный блок, включающий устройства, обеспечивающие подключение к сети для осуществления коммуникационных проектов.

5. Устройства вывода звуковой информации, включающие наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.

б. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).

7. Устройства

графической информации (графический планшет) для создания и редактирования

графических объектов, ![]() ввода рукописного текста и преобразования

его в текстовый формат.

ввода рукописного текста и преобразования

его в текстовый формат.

8. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, фотоаппарат, видеокамера, цифровой микроскоп, аудио- и видеомагнитофон.

9. Управляемые

компьютером устройства, дающие возможность учащимся освоить простейшие принципы

и технологии авто![]() матического управления одновременно с

другими базовыми понятиями информатики.

матического управления одновременно с

другими базовыми понятиями информатики.

Программные средства:

1. Операционная система (лучше ориентироваться на более популярные образцы).

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

З. Антивирусная программа.

![]()

4. Протамма-архиватор.

5. Клавиатурные тренажеры различных уровней для отработки заданных навыков (либо для освоения слепого метода, либо для отработки навыков работы с клавиатурой).

б. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы, базы данных.

7. Геоинформационная система.

8. Система автоматизированного проектирования.

![]()

9. Виртуальные компьютерные лаборатории.

![]() О. Система оптического распознавания

текста.

О. Система оптического распознавания

текста.

11.Мультимедиа-проигрыватель.

12.Система программирования. ![]()

13.Почтовый клиент.

14.Браузер.

15.Программа интерактивного общения.

16.Простой конструктор веб-страниц.

Глава ll поурочньк РАЗРАБОТКИ

ПО ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ

(базовый уровень)

модуль «ИНФОРМАЦИЯ

Основное соДержание модуля

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения некэпределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации.

Классификация информационных процессов.

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.

Хранение информации, выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.

![]()

![]() определению

определению

Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе информационных процессов в обществе, природе и технике.

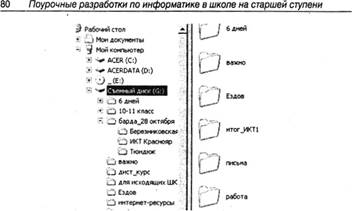

Организация личного информационного пространства.

Общеобразовательные цели:

• освоение основных понятий курса информатики: информация, информационные процессы, носители информации, система, количественное описание информации;

• освоение основных подходов к измерению информации;

•

освоение видов и свойств информации; ![]() • освоение видов

носителей информации.

• освоение видов

носителей информации.

Развивающие цати:

•

формирование общих представлений современной научной картины

мира; ![]()

• развитие представлений об информационной картине мира;

• развитие системных представлений об окружающей действительности.

Воспитательные цели:

• • формирование коммуникативных качеств развивающейся личности;

•

![]() формирование и развитие этических представлений об

информационной деятельности.

формирование и развитие этических представлений об

информационной деятельности.

Цели: освоить общие представления и подходы к описанию понятия «информация»; освоить системные представления об окружающей действительности; освоить навыки работы с объектами операционной системы щтя создания собственной информационной среды.

Основные понятия: информатика, информация, информационный подход.

МетоДические рекоменДации. Информация,

рассматриваемая как совокупность знаний о фактических данных и зависимостях ![]() между

ними, является одним из видов ресурсов, используемых человеком в трудовой

деятельности и в быту. Информация является товаром, имеющим огромную ценность,

и становится одним из стратегических ресурсов государства. Сформировать

правильное представление о таком сложном явлении не так просто. Сложность

формирования понятия «информация» объясняется такими факторами:

между

ними, является одним из видов ресурсов, используемых человеком в трудовой

деятельности и в быту. Информация является товаром, имеющим огромную ценность,

и становится одним из стратегических ресурсов государства. Сформировать

правильное представление о таком сложном явлении не так просто. Сложность

формирования понятия «информация» объясняется такими факторами:

ло

![]()

![]()

— во-первых, понятие есть форма мышления, отражающая предмет или явление в его общих и существенных признаках, то есть является категорией формальной логики;

— во-вторых, информация — понятие абстрактное, и оно не может быть выражено какими-либо конкретными понятиями. входящими в конкретную область познания, то есть необходимо привлекать философские категории;

— в-третьих, работа с понятиями затрагивает мышление, для этого необходимо использовать понятийный аппарат возрастной и педагогической психологии.

![]() Также отметим, что

еще А.П. Ершов подчеркивал, что адекватному усвоению понятий мешает «наша

недостаточная способность мыслить абстрактными категориями, вне связи с

конкретными, известными нам вещами и предметами. А это жизненно необходимо в

постоянно усложняющемся мире. Абстрактное мышление вовсе не состоит только в

том, чтобы доказывать теоремы, но прежде всего в умении, попадая в незнакомую

обстановку, находить в ней черты знакомой, в способности обобщать опыт,

накопленный в какой-то одной деятельности, и переносить его на другую, в

искусстве умело пользоваться аналогиями и ассоциациями. Именно такого рода

мышление превращает реальности мира в некую знаковую систему, которая

закладывается в мозг и формирует интеллект человека».

Также отметим, что

еще А.П. Ершов подчеркивал, что адекватному усвоению понятий мешает «наша

недостаточная способность мыслить абстрактными категориями, вне связи с

конкретными, известными нам вещами и предметами. А это жизненно необходимо в

постоянно усложняющемся мире. Абстрактное мышление вовсе не состоит только в

том, чтобы доказывать теоремы, но прежде всего в умении, попадая в незнакомую

обстановку, находить в ней черты знакомой, в способности обобщать опыт,

накопленный в какой-то одной деятельности, и переносить его на другую, в

искусстве умело пользоваться аналогиями и ассоциациями. Именно такого рода

мышление превращает реальности мира в некую знаковую систему, которая

закладывается в мозг и формирует интеллект человека».

Ход урока

1. Организационный момент

П. Теоретический материал урока

Информатику как школьный предмет мы начали изучать с 8 класса. Вспомним определение: информатика — это наука, рассматривающая все аспекты представления, обмена, обработки, хранения информации. Данное определение затрагивает лишь небольшую часть вопросов, рассматриваемых современной наукой. Для нас более актуальным будет описание информатики как науки о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Как видим, мы должны будем познакомиться как с теоретическими основами информатики, так и с современными средствами автоматизации.

Итак, нам даны два определения:

1 ) информатика — это наука, рассматривающая все аспекты представления, обмена, обработки, хранения информации;

![]()

2 информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов.

— Чем они отличаются? Почему в разных ситуациях мы рассматриваем разные определения?

В первом случае мы использовали более узкий подход, когда ограничили область применения информатики лишь способами манипулирования информацией. Второе определение рассматривает более сложные явления, такие, как особенности функционирования информационных процессов в биологических, технических и социальных системах. А также описываются возможности использования автоматизированных средств обучения.

![]()

![]()

![]() Предметом

информатики является информация, с которой мы познакомимся несколько ближе.

Информация — это понятие, обозначающее одну из точек зрения на окружающую

действительность. Информация — это высокоабстрактное понятие, смысл которого

раскрывается по контексту словосочетания или сообщения. Например: «научная

информация», «политическая информация», «важная информация», «полезная

информация». Информация не существует сама по себе — она заключена в структуре

объекта или системы, в знаках и символах, зафиксированных на материальных

носителях. Информация проявляется в информационных процессах в природе, в

обществе и технике, а также в процессе мыслительной деятельности и в процессе

интерпретации человеком той или иной знаковой системы, знака, символа,

действия, поведения, состояния и пр.

Предметом

информатики является информация, с которой мы познакомимся несколько ближе.

Информация — это понятие, обозначающее одну из точек зрения на окружающую

действительность. Информация — это высокоабстрактное понятие, смысл которого

раскрывается по контексту словосочетания или сообщения. Например: «научная

информация», «политическая информация», «важная информация», «полезная

информация». Информация не существует сама по себе — она заключена в структуре

объекта или системы, в знаках и символах, зафиксированных на материальных

носителях. Информация проявляется в информационных процессах в природе, в

обществе и технике, а также в процессе мыслительной деятельности и в процессе

интерпретации человеком той или иной знаковой системы, знака, символа,

действия, поведения, состояния и пр.

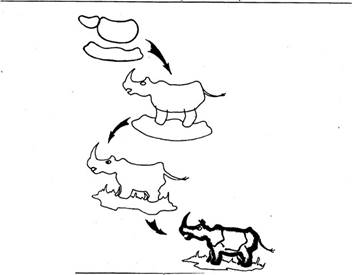

Давайте подумаем, когда мы извлекаем информацию об окружающих объектах. Мы идем по лесу, на пути нам встретилась охотничья сторожка. Из трубы идет дым. Что мы можем сказать в этом случае? Наверно, то, что в доме кто-то живет. Таким образом, дым из трубы нам позволяет сделать соответствующие выводы.

Коммуникативная концепция понятия «информация» является самой популярной на сегодняшний день. Данная концепция рассматривает информацию как сферу общения и сферу общенаучной рефлексии. Профессор В.И. Тюпа в онтологии коммуникации подчеркивал: «Личность — это чистый смысл и, подобно всякому смыслу, активизируется лишь при встрече с иным смыслом, для чего ей, собственно говоря, и потребна межличностная среда вещей — знаков. Встречные взаимоактуализации смыслов (а не механическое перемещение информации) и составляют содержание коммуникативных процессов».

Нам важно знать, как происходит обмен информацией между людьми. Что происходит в процессе взаимодействия между людьми.

![]()

Представим ситуацию: встретились два человека, один — строитель, другой — заказчик, желающий построить себе дом. Для строителя дом вызывает определенные ассоциации:

А заказчик уже представил себе дом своей мечты:

Поэтому коммуникативный аспект

рассмотрения информации можно отнести, по определению Л.В. Выготского, к

бытовым, житейским понятиям. В бытовом представлении информация есть знания, ![]() сведения,

сообщения и т. д. Подобное представление сохранялось вплоть до 20-х годов ХХ

века. Интересными являются определения, данные в словаре СИ. Ожегова, где

информация определяется как сведения об окружающем мире; сообщения о положении

дел, состоянии чего-либо. И закономерно возникает вопрос: если информация,

сведения, сообщения суть одно и то же, зачем использовать разные понятия для

объяснения одного и того же явления?

сведения,

сообщения и т. д. Подобное представление сохранялось вплоть до 20-х годов ХХ

века. Интересными являются определения, данные в словаре СИ. Ожегова, где

информация определяется как сведения об окружающем мире; сообщения о положении

дел, состоянии чего-либо. И закономерно возникает вопрос: если информация,

сведения, сообщения суть одно и то же, зачем использовать разные понятия для

объяснения одного и того же явления?

Это означает, что мы используем понятия йе по назначению.

Другой популярной концепцией, только уже в научных кругах, является функционшљная концепция информации. В рамках данной концепции информация стала определяться как форма отражения, которая связана с самоуправляемыми системами. Т.Г. Лешкевич отмечает, что «в данном контексте информация интерпретируется как

![]()

особенность живых, самоуправляемых систем или же сознательных

существ, как основная предпосылка и условие оптимального управ![]() ления»•.

Самоорганизующаяся система — это система управления,

ления»•.

Самоорганизующаяся система — это система управления, ![]() способная постоянно

поддерживать свою качественную определенность, осуществлять целенаправленное

(программное) функционирование и саморазвитие, самосовершенствование (в плане

видоизменения своих программ и способов функционирования).

способная постоянно

поддерживать свою качественную определенность, осуществлять целенаправленное

(программное) функционирование и саморазвитие, самосовершенствование (в плане

видоизменения своих программ и способов функционирования).

При данном подходе информация тесно связана с понятием «сигнал». Говоря о самоорганизующихся системах, следует отметить единство законов для биологических, технических и социальных систем, но в отношении понятия «информация» существуют ограничения в использовании ее в кибернетических системах, не достигших уровня психического развития. В этом случае информация и сигнал слиты воедино. Система, обладающая способностью психического управления, выделяет информацию из сигнала. Сигнал выступает в качестве формы, а информация является содержанием. В конечном счете для самоорганизующихся систем важным является содержание сообщения, хотя физические свойства носителя информации накладывают определенные ограничения на отображение действительности и адекватное управление ею.

Различают четыре формы материи: физическую, химическую, биологическую и социальную. И соответственно, если информация является атрибутом материи, она должна существовать на всех ее уровнях. Можно условно выделить три уровня:

![]() • потенциальную

информацию как форму отражения в неорганической природе, или элементарные

уровни отражения;

• потенциальную

информацию как форму отражения в неорганической природе, или элементарные

уровни отражения;

•

информацию как активноиспользуемое отражение, то есть

биологическую форму отражения;![]()

•

информацию как целенаправленно используемое•активное отражение,

или социально-психическую форму отражения ![]() сознания, связанное с

мышлением человека.

сознания, связанное с

мышлением человека.

![]()

•

Основы философии в

вопросах и ответах: Учебное пособие для высших учебных заведений. Ростов н/Д:

Феникс, ! 997. С. 418![]()

** Урсул АД. Информация и отражение. М.: Мысль, 1973.

![]()

Ш. Закрепление изученного материала

![]() Чем объясняется появление различных концепций для

описания одного и того же явления? (Для описания сложных явлений, которые не

являются предметами, шмеющцми вес, размер и форму, Достаточно слоЖНо Дать

четкое опреДеление. Например, Дерево мы сможем описать оДнозначно, потому что

мы его виДим, можем потрогать. А Для описания поняти «информация» нам нужно

соотнести ее с чем-то опреДеленным. Если информация проявляет себя лишЬ в

информационных процессах, то возникает ощущение, что она является результатом,

например, обработки Данных.)

Чем объясняется появление различных концепций для

описания одного и того же явления? (Для описания сложных явлений, которые не

являются предметами, шмеющцми вес, размер и форму, Достаточно слоЖНо Дать

четкое опреДеление. Например, Дерево мы сможем описать оДнозначно, потому что

мы его виДим, можем потрогать. А Для описания поняти «информация» нам нужно

соотнести ее с чем-то опреДеленным. Если информация проявляет себя лишЬ в

информационных процессах, то возникает ощущение, что она является результатом,

например, обработки Данных.)

![]() Какие еще сложные понятия вы знаете?

(В физике сложным понятием является энергия.)

Какие еще сложные понятия вы знаете?

(В физике сложным понятием является энергия.) ![]()

![]() Какие

подходы для описания понятия «информация» существуют? (Существует много разных

поДхоДов к описанию понятия «информация», но наиболее признанные — это

коммуникативный, атрибутивный и функциональный.)

Какие

подходы для описания понятия «информация» существуют? (Существует много разных

поДхоДов к описанию понятия «информация», но наиболее признанные — это

коммуникативный, атрибутивный и функциональный.)

![]()

![]() Перечислите

характерные особенности информатики как отрасли, как науки, как прикладной

дисциплины.

Перечислите

характерные особенности информатики как отрасли, как науки, как прикладной

дисциплины.

1V. Подведение итогов урока

1. Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации данных информационных процессов.

2. Содержание понятия «информация» может быть раскрыто лишь в контексте словосочетания или сообщения.

З. Существуют три основных подхода к описанию понятия «информация»: коммуникативный, функциональный, атрибутивный.

Домашнее задание

Напишите развернутое эссе, в котором выразите свое отношение к одному из рассмотренных понятий: информационная культура, информационная война, информационная перегрузка. Оформите в виде текстового документа с использованием всех необходимых видов форматирования.

Цели: освоить основные понятия темы; знать особенности функционирования информации в системах различной природы; знать характерные особенности информационного взаимодействия.

![]() Основные понятия: система, элементы

системы, информационное взаимодействие, информационный процесс.

Основные понятия: система, элементы

системы, информационное взаимодействие, информационный процесс. ![]()

Ход урока ![]()

1. Организационный момент

11. Актуализация знаний

![]() Изменилось

ли у вас представление об информатике как науке в свете рассмотренных на

прошлом уроке тем?

Изменилось

ли у вас представление об информатике как науке в свете рассмотренных на

прошлом уроке тем?

— Какие проблемы рассматривает информатика как наука? (Можно

выДелить Два основных аспекта. Первый аспект — ![]() это рассмотрение информационных процессов в системах

различной природы. Второй аспект — использование автоматизированных среДств для

обработки информации.)

это рассмотрение информационных процессов в системах

различной природы. Второй аспект — использование автоматизированных среДств для

обработки информации.)

![]()

![]()

![]() В чем

различия в описании понятия «информация» при различных подходах?

(Коммуникативная концепция рассматривает информацию как средство обмена Данными

межф

В чем

различия в описании понятия «информация» при различных подходах?

(Коммуникативная концепция рассматривает информацию как средство обмена Данными

межф ![]() людьми. Атрибутивный поход описывает информацию

как объективную решимость, Данную нам в ощущениях и существующую вне

зависимости от нашего понимания и осознания.

людьми. Атрибутивный поход описывает информацию

как объективную решимость, Данную нам в ощущениях и существующую вне

зависимости от нашего понимания и осознания. ![]() Функционштьный подход

рассматривает информацию как смысл, содержащийся в сигнале, и Для того чтобы

извлечь смысл из окружающей среды, необходим субъект, Достигший уровня

психическогоразвития. Иначе говоря, в послеДнем случае только человек может

извлекать смысл из окружающей Действительности и на основе полученных Данных

регутировать свое жизненное пространство.)

Функционштьный подход

рассматривает информацию как смысл, содержащийся в сигнале, и Для того чтобы

извлечь смысл из окружающей среды, необходим субъект, Достигший уровня

психическогоразвития. Иначе говоря, в послеДнем случае только человек может

извлекать смысл из окружающей Действительности и на основе полученных Данных

регутировать свое жизненное пространство.) ![]() Какая из концепций вам

ближе и понятнее?

Какая из концепций вам

ближе и понятнее?

111. Теоретический материал урока ![]()

![]() Информация не

существует сама по себе, а проявляет себя в информационных процессах, которые

протекают в системах и средах

Информация не

существует сама по себе, а проявляет себя в информационных процессах, которые

протекают в системах и средах ![]() различной природы: биологических,

социальных, социотехнических и технических (КК. Колин, АА. Кузнецов, СА.

Бешенков, Е.А. Ракитина и др.). Если рассмотреть единичный акт информационного

взаимодействия объекта со средой, то он имеет три последовательных этапа:

различной природы: биологических,

социальных, социотехнических и технических (КК. Колин, АА. Кузнецов, СА.

Бешенков, Е.А. Ракитина и др.). Если рассмотреть единичный акт информационного

взаимодействия объекта со средой, то он имеет три последовательных этапа:

• прием информационных кодов;

• интерпретация этих кодов;

• использование информации, полученной в результате первых двух этапов.

• Объясните эти этапы на примере информационного взаимодействия учителя и ученика.

Рассмотрим первый этап на ситуации пояснения нового материала, Учитель рассказывает, ученик слушает. Почему здесь используется термин «информационный код»? Фактически для пояснения материала учитель использует язык, которым описан учебный материал в учебнике. В идеальной ситуации ученик и учитель используют одни и те же коды для описания одних и тех же явлений, то есть они должны понимать друг друга адекватно.

Если интерпретация кодов прошла успешно, ученик и учитель поняли друг друга, то новые знания встраиваются в систему понятий ученика и наступает этап использования полученной информации. Здесь нам нужно обратить внимание еще на один аспект. Очень часто ученики, не освоив материал, пытаются применять его на практике, что приводит к печальным результатам. Необязательно учить или зубрить материал, самое главное — правильно интерпретировать, то есть соотнести имеющиеся знания с полученными.

Кроме информационного взаимодействия в природе существует вещественное и энергетическое взаимодействия. И наша задача как учителей информатики состоит в том, чтобы научить школьников различать существующие виды взаимодействия, отражающие особенности функционирования информации в системах различной природы. Основными их различиями является степень симметричности во взаимодействиях. Если рассмотреть в системе источник — приемник, то тогда имеем, что при несимметричном взаимодействии источник при передаче ничего не теряет. В этой роли

![]()

может выступать лишь информация. При симметричном взаимодействии источник что-то теряет, а приемник что-то получает. В этом случае действует закон сохранения вещества и энергии. Именно в этом и суть различия между информационным и вещественноэнергетическим взаимодействиями.

— О чем идет речь?

Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда люди, обладающие какой-либо информацией, не желают обмениваться, мотивируя тем, что это авторские разработки и т. д. Отдавая информацию, мы не только не теряем, мы еще приобретаем, потому что тот, кому ты передал знания, дает тебе тоже. Конечно, речь не идет о корпоративной информации с секретными данными. В информационной сфере очень важно уметь обмениваться информацией, потому что принцип накопленйя информации впрок не приносит выгоды обладателю данной информации. Постоянный информационный взаимообмен только обогащает людей. Мы не теряем, когда делимся информацией, в отличие от передачи вещественных предметов и энергетических усилий.

![]() Начнем рассмотрение

видов функционирования информации в системах различной природы с неживой

природой. Таковым является каталитическое взаимодействие, заключающееся в том,

что катализатор способствует изменению скорости процесса протекания химической

реакции между группой реагентов. При этом свойства катализатора остаются

неизменными. Эгот процесс представляет собой простое информационное

взаимодействие между катализатором и реагентами: последние получают от первого

некую информацию, которую реализуют в виде изменения скорости взаимодействия

(СЛ. Янковский).

Начнем рассмотрение

видов функционирования информации в системах различной природы с неживой

природой. Таковым является каталитическое взаимодействие, заключающееся в том,

что катализатор способствует изменению скорости процесса протекания химической

реакции между группой реагентов. При этом свойства катализатора остаются

неизменными. Эгот процесс представляет собой простое информационное

взаимодействие между катализатором и реагентами: последние получают от первого

некую информацию, которую реализуют в виде изменения скорости взаимодействия

(СЛ. Янковский).

Другим видом информационного взаимодействия в неживой природе является способность некоторых твердых тел сохранять . информацию о заложенной в основу изделия форме, которые приобретают первоначальный вид под воздействием определенных факторов (например, высокой температуры). Данное свойство успешно применяется в космонавтике. Виды информационного взаимодействия в неживой природе можно отнести к потенциальной информации.

— Сможете вспомнить примеры информационного взаимодействия в неживой природе?

Рассмотрим теперь вид информационного взаимодействия, который реализован в живой клетке. Основным носителем информации в живой клетке является ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), которая состоит из некоторых элементов — нуклеотидов. Клетки ДНК содержат всю необходимую информацию для ее функционирования

ло с с

![]()

(упрааляющую информацию), доставляют нужную информацию всем

элементам клетки, а затем фиксируют ответную реакцию в информации слежения.

Информация переносится с помощью молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты).

Принимаемая молекулой ДНК информация реализуется в ней через изменение ее

состояния, осуществляя, таким образом, обратную связь, то есть возникает

изменение управления процессами, происходящими в клетке в соответствии с

изменением условий ее существования. ![]()

Именно благодаря информационным взаимодействиям с окружающей средой клетка может приспосабливаться к окружающей действительности. Изменения в природе фиксируются, и выбираются оптимальные модели существования клетки в изменившихся условиях.

Усложнение видов биологической жизни позволяет утверждать об усложнении и форм информационного взаимодействия, в данном случае — у высших животных. Информационное взаимодействие происходит не только на клеточном уровне, но и во внешнем плане. К этому процессу можно отнести и способность животных приспо• сабливаться к новым условиям, а также способность к обучению определенным действим.

Способность к обучению изучали у приматов. Обезьяна помещалась в клетке, и на определенном расстоянии выкладывались бананы. Для того чтобы достать банан, обезьяне необходимо было соединить две палки, которые лежали тут же. Первоначально она пыталась достать то одной, то другой палкой. Затем, осознав тщетность своих усилий, она начала крутить этими палками и в конце концов сумела соединить палки и достать желанный продукт.

Исключение человека из биологической системы объясняется его социализацией, то есть основным фактором отличия человека от животного. В процессе развития цивилизации растет количество накопленной информации, что неизбежно приводит к увеличению информационной емкости системы знаний и к усложнению информационной модели, ее отражающей. Из теории информации известно, что информационная емкость любой системы увеличивается с увеличением ее размерности. Знания, накопленные человечеством, являются постоянно развивающейся информационной системой, содержащей сведения об окружающей действительности и отражающей результат осмысления человеком процессов, протекающих в природе и во всех сферах человеческой деятельности в различных формах ее проявления — от живописи и других видов народного и классического искусства до сложных технических устройств и глобальных социотехнических систем и сред (СИ. Сухонос).

![]()

Тогда информационное взаимодействие в человеческой среде необходимо рассматривать в трех плоскостях: социальном, социотехническом и техническом. В социальной системе информация выступает в качестве средства коммуникации, средства и результата познания окружающей среды. И как необходимым следствием (в этом и заключается основное отличие социальной системы от биологической) являются процесс накопления полученной информации и использование искусственных средств (знаков) для описания полученных знаний.

Появление технических средств, способных

обрабатывать информацию, внесло коррективы в способы функционирования

информации в системах человек — машина, машина — машина. Техническая и

социотехническая среды имеют определенные различия. В технической системе информация

слита воедино с сигналом и должна однозначно интерпретироваться различными

устройствами, участвующими в процессе функционирования информации. Информацию в

формализованном виде, удобном для обработки ![]() техническими

устройствами, принято называть Данными. Но, если человек извлекает данные из

компьютера, они могут быть определенным образом интерпретированы, то есть

данные снова могут рассматриваться как информация.

техническими

устройствами, принято называть Данными. Но, если человек извлекает данные из

компьютера, они могут быть определенным образом интерпретированы, то есть

данные снова могут рассматриваться как информация. ![]()

![]() Заострим наше внимание на данном факте.

Компьютер оперирует данными, для передачи информации в технических системах

Заострим наше внимание на данном факте.

Компьютер оперирует данными, для передачи информации в технических системах ![]() мы

используем сигнал. Окружающая действительность может нами восприниматься как

система знаков, которая определенным образом интерпретируется человеком. Для

хранения и представления информации человек использует специальные знаки,

которые позволяют в компактном виде сохранять описание окружающей

действительности в знаковой системе.

мы

используем сигнал. Окружающая действительность может нами восприниматься как

система знаков, которая определенным образом интерпретируется человеком. Для

хранения и представления информации человек использует специальные знаки,

которые позволяют в компактном виде сохранять описание окружающей

действительности в знаковой системе.

![]() Соответственно тому

как постепенно наращивалась сложность биологических, социальных и

социотехнических систем и сред, параллельно развивались и понятия, отражающие

изменения окружающего мира, что, в свою очередь, проявлялось в изменении

(развитии) содержания и объема понятий. Так, понятие «информация» получило

бурное развитие в ХХ столетии и продолжает уточняться в наши дни в рамках

раздела философии — онтологии, которая соответственно существующему уровню