«Методика воспитание локальной мышечной выносливости для шорт – трековиков 12 – 13 лет»

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

Глава 1 – ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ …………….5

1.1. Общее понятие выносливости……………………………………………..5

1.2. Виды выносливости………………………………………………………..6

1.3. Локальная мышечная выносливость………………………………….…10

Глава 2– ЦЕЛЬ,ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………………12

Глава 3– РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ ………………………………………………………………………………….....14

Выводы ………………………………………………………………………..…18

Практические рекомендации …………………………………………………...19

Список литературы………………………………………………………………20

Приложение А…………………………………………………………………...23

Введение

Современная методика подготовки высококвалифицированных шорт – трековиков требует тщательного изучения всех методических вопросов, оптимального построения процесса многолетней тренировки, применения научно - обоснованных средств и методов развития физических качеств и совершенствования технического мастерства спортсменов.

Основную роль в этом играет изучение и анализ многолетнего практического опыта тренировки и выступления в соревнованиях сильнейших шорт – трековиков мира. В то же время анализ доступной нам литературы показал,что такие исследования в последние 15 – 20 лет практически не проводились. Хотя за этот промежуток результатывшорт – треке очень сильно выросли, обострилась конкуренция в борьбе за медали на чемпионатах Европы и мира, существенно повысился уровень мировых рекордов и т.п.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью постоянного поиска новых, максимально эффективных методик для повышения уровня подготовленности спортсмена. В настоящее время становится всё более очевидным тот факт, что метод прогрессивного повышения объёмов тренировочной работы различной направленности практически исчерпал себя. Это обусловлено как адаптивными возможностями организма (возможностями эндокринной, иммунной, центральной нервной системой, системой органов дыхания, органов кровообращения, органов кроветворения, органов пищеварения, органов выделения и кожи, репродуктивная система, костно-мышечная система), так и затруднениями, связанными с расширением временных границ отдельного тренировочного занятия.

Непосредственным ограничителем достижения более высокого спортивного результата шорт – трековиков при преодолении соревновательной дистанции является наступающее утомление. Поэтому непосредственным результатом физической подготовки является отдаление момента утомления или повышения к нему устойчивости организма. Одним из наиболее эффективных средств для шорт – трековиков, отдаляющих утомление, является стато – динамические упражнения.

Цель исследования. Изучить на практике локальную мышечную выносливость у спортсменов 12-13 лет в шорт – треке.

Объект исследования. Влияние статодинамических упражнений на воспитание скоростной выносливости.

Предмет исследования. Воспитание локальной мышечной выносливости у шорт – трековиков 12-13 лет.

Гипотеза исследования. Предполагаем, что у шорт – трековиков 12-13 лет показатели локальной мышечной выносливости будут выше, при использовании интервального метода тренировки и статодинамических упражнений.

Научная новизна: разработана методика воспитания локальной мышечной выносливости у спортсменов занимающихся шорт – треком 12 - 13 лет, которая поможет им в избранном виде спорта.

Практическая значимость: в проведенных исследованиях, разработана методика для увеличения специальной силы у спортсменов занимающихся шорт – треком.

Глава 1 – ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Общее понятие выносливости

Выносливость – это качество, которое необходимо всем спортсменам. В циклических видах спорта она является решающим, например, в стайерском беге, лыжных соревнованиях, велогонках, конькобежном спорте и вшорт – треке. Значение выносливости очень велико, так как соревнования у шорт – трековиков длятся от 5 до 7 часов в день. К тому же выносливость необходима не только на соревнованиях, но и в тренировочном процессе, так как спортсмен должен выполнять значительный объем нагрузки. Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов считают что выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности [19,7]. Так же есть еще не мало определений выносливости, например у Б. А. Ашмарина, по мнению которого под выносливостью понимается единство проявления психофизиологических и биоэнергетических функций организма человека, позволяющих длительно противостоять утомлению при механической работе [1]. С. М. Гордон считает, что выносливость – одно из основных качеств спортсмена, которое проявляется в кратковременных упражнениях от бега на 100 м до упражнений длительностью в несколько часов [3]. Так же в спорте под выносливостью понимается способность сохранять работоспособность возможно более длительное время и противостоять утомлению или как способность поддерживать на протяжении всей дистанции высокую скорость и темп [4,5,6,18].

По словам Матвеева Л.П. выносливостью называется способность противостоять утомлению в какой – либо деятельности [9,10,11]. Выносливость – это способность человека длительно выполнять какую – либо работу без существенного снижения ее интенсивности и эффективности. При накопившемся утомлении наступает усталость вплоть до невозможности дальше выполнять работу, так считает Туманян Г.С. [17].

Выносливость – это способность человека совершать работу заданной интенсивности в течение возможно более длительного времени. Так как длительность работы ограничивается в конечном счете наступающим утомлением, то по – другому выносливость можно охарактеризовать как способность организма противостоять утомлению [8].

1.1 Виды выносливости

Большинство выделяет два вида выносливости: общую и специальную (Л.П. Матвеев, Н.К. Коробейников, Б.А. Ашмарин,Н.Г. Озолин,Н.Н. Яковлев,Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов).

По мнению Л.П. Матвеева общая выносливость – это выносливость в продолжительной работе умеренной интенсивности, включающей функционирование всего мышечного аппарата [9,10,11]. Похожее определение мы находим у Н.К. Коробейникова, который считает, что общая выносливость-это способность человека продолжительное время выполнять физическую работу умеренной интенсивности [8]. Б.А. Ашмарин под общей выносливостью понимает длительное выполнение работы с оптимальной функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органови структур организма [1]. Так же схожее определение дает Н.Г. Озолин он считает, что общая выносливость – это способность продолжительно выполнять любую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую достаточно высокие требования к сердечно – сосудистой, дыхательной и центральной нервной системам [14,15].Авторы утверждают, что общая выносливость спортсмена служит основной для развития специальной выносливости, что подтверждается в спортивной практике и в исследованиях Н.Н. Яковлева, так как без общей хорошей подготовленности спортсмен не сможет выполнять специальные упражнения, общая выносливость и есть основа всем остальным качествам [20].

Существует второй вид выносливости – специальная выносливость, она обусловлена особенностями требований, предъявляемых к организму спортсмена при упражнении в избранном виде спорта, и определяется специфической подготовленностью всех органов и систем организма спортсмена, уровнем его физиологических и психологических возможностей применительно к виду работы. Особое значение имеет способность спортсмена продолжать упражнение при усталости благодаря проявлению волевых качеств. Специальная выносливость связана также с рациональностью, экономичностью техники и тактики. Естественно, она своеобразна в разных видах спорта. В практике ее нередко называют выносливостью скоростной, игровой, плавательной, силовой, прыжковой и т.п. Автор считает, что специальная выносливость – не только способность бороться с утомлением, но и способность выполнить поставленную задачу наиболее эффективно в условиях строго ограниченной дистанции (бег, ходьба на лыжах, плавание и другие циклические виды спорта) или определенного времени (футбол, теннис, водное поло, бокс и др.) [14,15]. А вот, по мнению Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности [19]. Автор книги теории и методики физического воспитания: Б.А. Ашмарин дает такое определение, – специальной выносливостью обозначают продолжительность работы, которая определяется зависимостью характера утомления от содержания решения двигательной задачи [1].

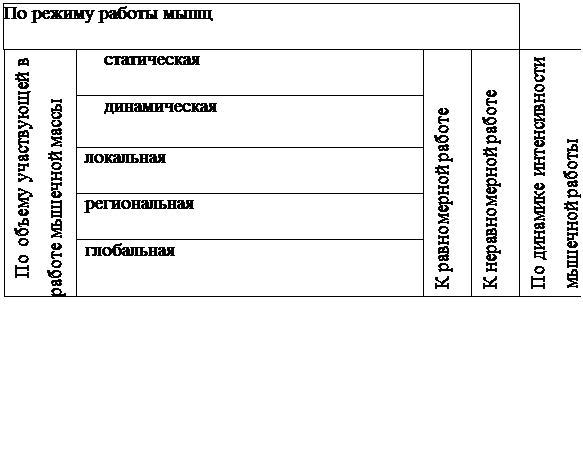

Различают физическое, эмоциональное, сенсорное и умственное утомление. Особое значение в спорте имеет физическое утомление, характер которого различен при выполнении разных физических упражнений. Физическое утомление может быть: локальным, региональным и глобальным (в зависимости от объема мышечной массы которая участвует в работе), компенсированным и декомпенсированным (в зависимости от возможности сохранения исходного уровня работоспособности за счет компенсаторных механизмов организма), острым и кумулятивным (в зависимости от времени, за которое оно накапливается) (Рисунок 1).

|

|

Специфика утомления в зависимости от продолжительности накопления |

|

|||

|

Объем участвующий в работе мышечной массы

|

Острое |

Кумулятивное |

Компенсированное декомпенсированное |

Возможность сохранения исходного уровня работоспособности

|

|

|

Локальное |

(<1/3) |

||||

|

Региональное |

(от 1/3 до 2/3) |

||||

|

Глобальное |

(>2/3) |

||||

Рисунок 1 - Разновидности физического утомления

Виды выносливости соответствуют характеру мышечной работы

(Рисунок. 2).

Виды выносливости соответствуют характеру мышечной работы

(Рисунок. 2).

Рисунок 2 - Разновидности выносливости к мышечной работе

Например, локальной, региональной и глобальной мышечной деятельности соответствует локальная, региональная и глобальная выносливость; статической и динамической мышечной работе – статическая и динамическая выносливость; работе в стационарном или нестационарном режиме – выносливость к равномерной или неравномерной мышечной деятельности.

Подавляющее большинство физических упражнений связано с глобальной мышечной деятельностью. Предельная продолжительность их выполнения (как впрочем, и упражнений, связанных с региональной и локальной мышечной деятельностью) зависит от величины проявляемых усилий (или мощности мышечных сокращений): чем больше проявляемая сила (или мощность), тем меньше предельная продолжительность упражнения.

Показатели локальной статической выносливости и силы мышц взаимосвязаны: чем больше максимальная произвольная сила конкретной мышечной группы, тем выше ее абсолютная локальная статическая выносливость. В случаях же использования относительных дозированных (по максимальной силе мышц) отягощений относительная локальная статическая выносливость практически одинакова у лиц с разным уровнем максимальной произвольной силы. Показатели динамической силовой выносливости не зависят от максимальных силовых возможностей человека [17].

Рассмотрим понятия скоростной выносливости и силовой выносливости. Скоростная выносливость — способность противостоять утомлению в субмаксимальных по скорости нагрузках.Силовая выносливость — способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового характера. Силовая выносливость показывает насколько мышцы могут создавать повторные усилия и, в течение какого времени поддерживать такую активность.

1.3 Локальная мышечная выносливость

В одной из обзорных работ последнего времени ведущие специалисты Германии W. Hollmann и A. Mader указывают, что центральным фактором высокой специальной выносливости высококвалифицированных спортсменов является эффективное удовлетворение кислородного запроса[22]. Мастерство тренировки заключается в том, чтобы овладевать все большими интенсивностями нагрузок на аэробной базе [21,22,23,24]. Достижение высокой специфичности приспособлений при этом может быть достигнуто при учете факторов, лимитирующих «общую» и «локальную» выносливость, в основе которых лежит общая и локальная аэробная выносливость [16, 22].

Локальная выносливость - это выносливость мышечной массы, которая меньше 1/7 или 1/6 от общей мышечной массы. Такая дифференциация основывается на том, что ниже этой величины, вовлеченной в работу массы мышц, возможности кардиореспираторной системы не играют существенной роли. Также есть определение, что локальная мышечная работоспособность (локальная выносливость) – это способность человека выполнять предельную мышечную работу при адекватном (избыточном) снабжении ее кислородом или, когда величина потребления кислорода не имеет существенного значения для обеспечения заданной двигательной активности [12,13].

По мнению тех же авторов, развить локальную мышечную выносливость можно путем сочетания статодинамической работы с интервальным спринтом (в разные дни). Это позволит нам рекрутировать низко пороговые двигательные единицы, перевести гликолитические мышечные волокна в окислительные, создать новые митохондрии на мышечном волокне, что в свою очередь приведет к повышению работоспособности мышцы и следовательно, к увеличению спортивного результата.

Глава 2– ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы: разработать методику воспитания локальной мышечной выносливости у спортсменов занимающихся шорт – треком 12 – 13 лет.

Задачи исследования:

1. Исследовать влияние статодинамических упражнений на воспитание силы шорт - трековиков 12-13 лет;

2. Исследовать влияние сочетания статодинамических упражнений с интервальным спринтом на воспитания специальной выносливости у шорт - трековиков 12-13 лет;

3. Разработать методику воспитания локальной мышечной выносливости у спортсменов, занимающихся шорт – треком 12 – 13 лет.

Методы исследования

В работе были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ литературных источников;

2. Педагогический эксперимент;

3. Методы математической статистики.

Организация исследования

Исследование проводилось в 3 этапа:

I этап: анализ литературных источников по теме исследования;

II этап: организация исследования;

III этап: обработка результатов исследования.

В эксперименте участвовало 2 группы спортсменов занимающихся шорт – треком 12–13 лет экспериментальная и контрольная по 10 человек в каждой. Контрольная группа выполняла различные силовые упражнения, прыжковую имитацию, приседания на одной ноге в посадке, и силовые упражнения на пресс и на спину с собственным весом. Экспериментальная группа выполняла статодинамические упражнения (приседания с собственным весом не разгибая колени до конца) и интервальный спринт по одному разу в неделю в разные дни, на протяжении 6 месяцев.

Контрольные тесты проводилось на базе УСЗК «Измайлово». В сентябре и в феврале, которые включали в себя прыжок в длину с места и челночный бег. Результаты в беге на коньках на 1000 метров были взяты из протоколов соревнований в начале и в конце сезона.

Полученные результаты были систематизированы и обработаны в главе 3.

Глава 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

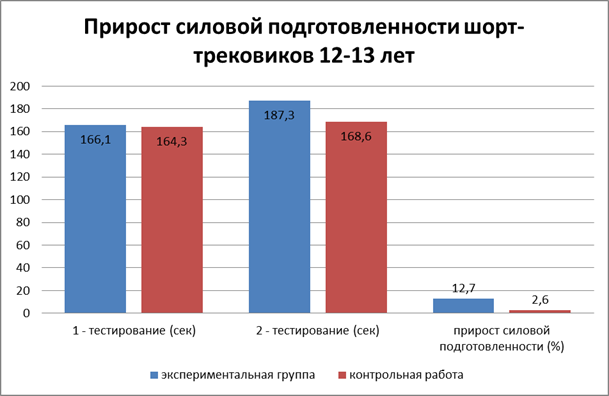

Результаты тестирования одинарный прыжок

Сравнивая результаты одинарного прыжка на 1 и 2 тестировании экспериментальной группы, было установлено, что прирост результатов по критерию Стьюдента имеет достоверное значение, а прирост результатов в контрольной группе по тому же критерию на этом этапе достоверного значения не дал (Приложение А. Таблица 1 и 4).

Рисунок 3 – прирост силовой подготовленности шорт – трековиков 12-13 лет

Прирост силовой подготовленности составил в экспериментальной группе 12,7 % а у контрольной группы 2,6 %.

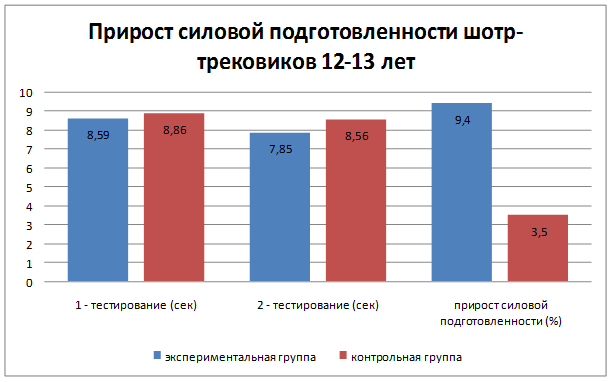

Результаты тестирования челночный бег

Сравнивая результаты челночного бега на 1 и 2 тестировании в экспериментальной группе, были получены достоверные значения. В контрольной группе также были получены значения, но они оказались в зоне неопределенного значения (Приложение А. Таблица 2 и 5).

Рисунок 4 – прирост силовой подготовленности шорт – трековиков 12 -13 лет

Прирост силовой подготовленности составил в экспериментальной группе 9,4 %, а у контрольной группы 3,5 %.

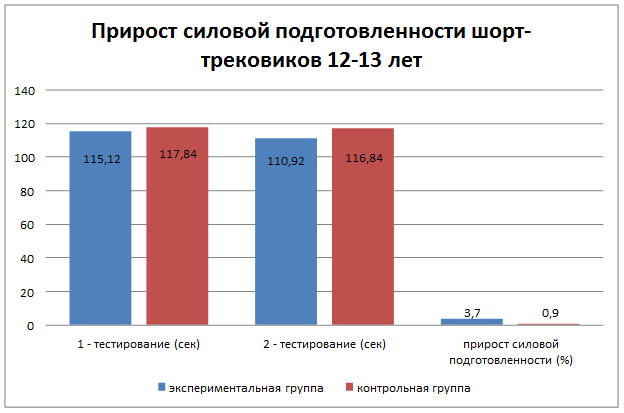

Результаты тестирования бега на коньках 1000 метров

Сравнивая результаты бега на коньках 1000 метров в 1 и 2 тестировании в экспериментальной группе, были получены статистически достоверные значения, а в контрольной группе значения попали в зону незначимости (ПриложениеА. Таблица 3,6).

Рисунок 5 – прирост силовой подготовленности шорт – трековиков 12-13 лет

Прирост силовой подготовленности составил в экспериментальной группе 3,7%, а у контрольной 0,9 %.

Анализ результатов тестирования позволяет говорить о том, что выполнение статодинамических упражнений в сочетании с интервальным спринтом экспериментальной группой приводит к достоверно значимым изменениям в отличие от контрольной группы.

Методика воспитания локальной мышечной выносливости для шорт-трековиков 12-13 лет.

Статодинамические упражнения заключаются в сериях, состоящих из сетов. Сет представляет собой 3 подхода по 20 приседаний. В 1 подходе ребята экспериментальной группы приседали на левой ноге, во 2- ом подходе - на правой ноге (тоже 20 приседаний) в 3-ем подходе – на двух ногах. Одно приседание длится 6 секунд: на 3 счета опускаемся до уровня – бедро параллельно полу, на 3 счета поднимаемся, не разгибая опорное колено. Между подходами 1 минута отдыха, в этот период ребята делали упражнения на икроножные мышцы. После 3 подхода отдых длился 5 минут, в это время они делали упражнения для мышц пресса в статодинамическом режиме, и таких 3 – 4 сета. Еще необходимо было обращать внимание на то, чтобы испытуемые не опускали корпус тела на бедра, т. к. это не дает необходимого эффекта упражнения.

Интервальный спринт включал в себя: 1 минута – медленный бег, затем 10 секунд ускорение (по свистку) широкими шагами, так повторить 3 серии, завершается сет активным отдыхом – спортсмены бегают трусцой 5 минут. Работа повторяется 5 – 7 сетов.Пульс в работе 150 – 170 уд/мин. Во время медленного бега, пульс восстанавливается до 130 уд/мин.

Выводы

1. Выполнение стато-динамических упражнений в экспериментальной группе приводит к существенному приросту силовой подготовленности в сравнении с контрольной группой: результаты тестирования в одинарном прыжке в среднем увеличились в экспериментальной группы на 12,7 %, в контрольной группы на 2,6 % результаты тестирования в челночном беге в среднем увеличились в экспериментальной группы на 9,4%, в контрольной 3,5%.

2. Исследование влияния сочетания статодинамических упражнений с интервальным спринтом на воспитание специальной выносливости, привело к улучшению результата тестирования в беге на коньках 1000 метров, в экспериментальной увеличились в среднем на 3,7%, в контрольной группы 0,9%. Данные результаты по показателям критериям Стьюдента имеют достоверные значения.

3. Разработана методика воспитания локальной мышечной выносливости у спортсменов, занимающихся шорт – треком 12 – 13 лет.

Практические рекомендации

1. Рекомендуем применять разработанную методику тренерам в ДЮСШ.

2. Результаты данного исследования могут служить лекционным материалом на кафедрах конькобежного спорта в профильных вузах.

Список литературы

1. Ашмарин, Б. А. Теория и методика физического воспитания : Учебник для студентов фак-тов физ. культуры пед. ин-тов / под ред. Б. А. Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990. - 287 с.

2. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Верхошанский Ю. В. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 331 с.

3. Гордон, С.М. Спортивная тренировка : науч.-метод. пособие / С.М. Гордон. - М.: Физ. культура, 2008. - 250 с.

4. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена : основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – [3-е изд.] – М. : Сов.спорт, 2009. – 199 с.

5. Зациорский, В. М. Физичекие качества спортсмена : (основы теории и методики воспитания) / Зациорский Владимир Михайлович. – М. : , Физкультура и спорт, 1966. – 200 с.

6. Зациорский, В. М. Биохимические основы выносливости / Зациорский В. М., Алешинский С. Ю., Якушин Н. А. – М. :ФиС, 1982. – 207 с.

7. Кузнецов, В. В. Специальная силовая подготовка спортсмена / Кузнецов В. В. – М. : Сов. Россия, 1975. – 208 с.

8. Коробейников, Н.К. Физическое воспитание : учеб.пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Коробейников Николай Кириллович, Михеев А.А., Николенко И.Г. - М.: Высш.шк., 1989. - 384 с.

9. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки : учеб.пособие для ин–тов физ. культуры : доп. Ком. по физ. культуре и спорту при Сов. Министров СССР / Матвеев Л.П. – М. :ФиС, 1977. – 280 с.

10. Теория и методика спорта. Ч. 2: избр. проблемы теории спорта и построения спортив. тренировки : (учеб.материалы) / [под ред. Матвеева Л.П.] ; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1992. - 78 с.

11. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : (общие основы теории и методики физ. воспитания: теорет.- метод.аспекты спорта и проф.- приклад. форм физ. культуры) : учеб. для ин-тов физ. культуры: доп. Гос. Ком. СССР по физ. культуре и спорту / Матвеев Л.П. – М. :ФиС, 1991. – 543 с.

12. Мякинченко, Е. Б. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта / Мякинченко Е. Б. , Селуянов В. Н. – М. : ТВТ Дивизион, 2005. – 338 с.

13. Мякинченко, Е. Б. Локальная выносливость в беге / Мякинченко Е. Б. – М. : ФОН, 1977. - 310 с.

14. Озолин, Н.Г. Советская система спортивной тренировки : (Основные положения) / Н.Г. Озолин; Центр. Совет Союза спорт.о-в и организаций СССР. - М.: Б. и., 1962. - 95 с.

15. Озолин, Н. Г. Современная система спортивной тренировки / Озолин Николай Георгиевич. – М.: ФиС, 1970. – 479 с.

16. Суслов, Ф. П. Методика силовой подготовки в циклических видах спорта, требующих преимущественного проявления выносливости: Методические рекомендации / Суслов Ф. П., Гилязова В. Б. – ГКФКТ, ВНИИФК, ЦНИС, 1990. – 32 с.

17. Туманян, Г. С. Стратегия подготовки чемпионов : наст. КН. тренера / Г. С. Туманян. – М. : Сов. Спорт, 2006.- 493 с.

18. Фарфель, В. С. Управления движениями в спорте / Владимир Соломонович Фарфель. – М. :ФиС, 1975. – 208 с.

19. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физ. культура" : рек. УМО по специальностям пед. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 8-е изд., стер. - М.:Academia, 2010. - 479 с.

20. Яковлев, Н. Н. Использование биохимических критериев для оценки функционального состояния организма в процессе спортивной тренировки / Яковлев Н. Н. // Теория и практика физ. культуры. - 1970. - №7. – С. 28.

21. Gore, C. Physiological test for elite athletes. Australian sports commission // Human Kinetics, 2000.

22. Hollman, W.How to track physical training of the top level athletes. Med. Sport Sci.,/Hollman, W., Mader A.,1996, 49:443-452.

23. Keul, J.Adaptation to training and performance in elite athletes. Research Quort. forExer. a Sport, / Keul, J., Konig D., Huoker M., 1996, 67, 3: 29-36.

24. Wilmore, J. Н.Physiology of sport and exercise. - Champaign: Human Kinetics, / Wilmore, J. Н., Costill D.L., 1994.

ПриложениеА

Экспериментальная группа

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 1 -Результаты одинарного прыжка в первом и втором тестировании.

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

1-ый прыжок I |

1-ый прыжок II |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

170 |

185 |

3.9 |

-2.3 |

15.21 |

5.29 |

|

2 |

189 |

205 |

22.9 |

17.7 |

524.41 |

313.29 |

|

3 |

150 |

167 |

-16.1 |

-20.3 |

259.21 |

412.09 |

|

4 |

165 |

195 |

-1.1 |

7.7 |

1.21 |

59.29 |

|

5 |

185 |

205 |

18.9 |

17.7 |

357.21 |

313.29 |

|

6 |

165 |

180 |

-1.1 |

-7.3 |

1.21 |

53.29 |

|

7 |

142 |

160 |

-24.1 |

-27.3 |

580.81 |

745.29 |

|

8 |

166 |

200 |

-0.099999999999994 |

12.7 |

0.01 |

161.29 |

|

9 |

147 |

175 |

-19.1 |

-12.3 |

364.81 |

151.29 |

|

10 |

182 |

201 |

15.9 |

13.7 |

252.81 |

187.69 |

|

Суммы: |

1661 |

1873 |

0 |

-0 |

2356.9 |

2402.1 |

|

Среднее: |

166.1 |

187.3 |

|

|

|

|

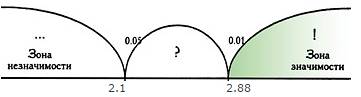

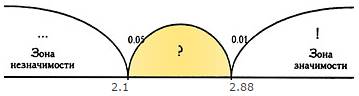

Результат: tЭмп = 2.9

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (2.9) находится в зоне значимости.

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 2–Результаты челночного бега в первом и втором тестировании

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

Челночный бегI 3*10м |

Челночный бегII 3*10м |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

8.83 |

7.99 |

0.24 |

0.14 |

0.0576 |

0.0196 |

|

2 |

8.10 |

7.90 |

-0.49 |

0.050000000000001 |

0.2401 |

0.0025 |

|

3 |

8.56 |

7.85 |

-0.029999999999999 |

0 |

0.0009 |

0 |

|

4 |

9.20 |

7.63 |

0.61 |

-0.22 |

0.3721 |

0.0484 |

|

5 |

8.45 |

7.85 |

-0.14 |

0 |

0.0196 |

0 |

|

6 |

8.61 |

8.00 |

0.02 |

0.15 |

0.0004 |

0.0225 |

|

7 |

8.20 |

8.01 |

-0.39 |

0.16 |

0.1521 |

0.0256 |

|

8 |

8.78 |

7.87 |

0.19 |

0.02 |

0.0361 |

0.0004 |

|

9 |

8.84 |

7.98 |

0.25 |

0.13 |

0.0625 |

0.0169 |

|

10 |

8.30 |

7.39 |

-0.29 |

-0.46 |

0.0841 |

0.2116 |

|

Суммы: |

85.87 |

78.47 |

-0.03 |

-0.03 |

1.0255 |

0.3475 |

|

Среднее: |

8.59 |

7.85 |

|

|

|

|

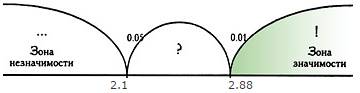

Результат: tЭмп = 6.2

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (6.2) находится в зоне значимости.

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 3 - Результаты 1000 метром на коньках первого протокола в сентябре и второго в феврале.

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

Бег на коньках I 1000 (метров) |

Бег на коньках II 1000 (метров) |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

114.12 |

110.85 |

-1 |

-0.070000000000007 |

1 |

0.0049 |

|

2 |

113.44 |

109.71 |

-1.68 |

-1.21 |

2.8224 |

1.4641 |

|

3 |

118.38 |

114.10 |

3.26 |

3.18 |

10.6276 |

10.1124 |

|

4 |

114.35 |

109.15 |

-0.77000000000001 |

-1.77 |

0.5929 |

3.1329 |

|

5 |

118.73 |

115.11 |

3.61 |

4.19 |

13.0321 |

17.5561 |

|

6 |

111.80 |

108.19 |

-3.32 |

-2.73 |

11.0224 |

7.4529 |

|

7 |

113.95 |

108.74 |

-1.17 |

-2.18 |

1.3689 |

4.7524 |

|

8 |

120.12 |

116.27 |

5 |

5.35 |

25 |

28.6225 |

|

9 |

115.50 |

110.15 |

0.38 |

-0.77 |

0.1444 |

0.5929 |

|

10 |

110.81 |

106.91 |

-4.31 |

-4.01 |

18.5761 |

16.0801 |

|

Суммы: |

1151.2 |

1109.18 |

-0 |

-0.02 |

84.1868 |

89.7712 |

|

Среднее: |

115.12 |

110.92 |

|

|

|

|

Результат: tЭмп = 3

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (3) находится в зоне значимости.

Контрольная группа

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 4 -Результаты одинарного прыжка в первом и втором тестировании.

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

1-ый прыжок I |

1-ый прыжок II |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

169 |

173 |

4.7 |

4.4 |

22.09 |

19.36 |

|

2 |

187 |

190 |

22.7 |

21.4 |

515.29 |

457.96 |

|

3 |

149 |

154 |

-15.3 |

-14.6 |

234.09 |

213.16 |

|

4 |

163 |

168 |

-1.3 |

-0.59999999999999 |

1.69 |

0.36 |

|

5 |

182 |

187 |

17.7 |

18.4 |

313.29 |

338.56 |

|

6 |

162 |

166 |

-2.3 |

-2.6 |

5.29 |

6.76 |

|

7 |

140 |

147 |

-24.3 |

-21.6 |

590.49 |

466.56 |

|

8 |

165 |

169 |

0.69999999999999 |

0.40000000000001 |

0.49 |

0.16 |

|

9 |

146 |

150 |

-18.3 |

-18.6 |

334.89 |

345.96 |

|

10 |

180 |

182 |

15.7 |

13.4 |

246.49 |

179.56 |

|

Суммы: |

1643 |

1686 |

-0 |

0 |

2264.1 |

2028.4 |

|

Среднее: |

164.3 |

168.6 |

|

|

|

|

Результат: tЭмп = 0.6

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (0.6) находится в зоне незначимости.

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 5 - Результаты челночного бега в первом и втором тестировании

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

Челночный бегI 3*10м |

Челночный бегII 3*10м |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

9.12 |

9.00 |

0.26 |

0.44 |

0.0676 |

0.1936 |

|

2 |

8.59 |

8.12 |

-0.27 |

-0.44 |

0.0729 |

0.1936 |

|

3 |

8.79 |

8.30 |

-0.07 |

-0.26 |

0.0049 |

0.0676 |

|

4 |

9.18 |

9.08 |

0.32 |

0.52 |

0.1024 |

0.2704 |

|

5 |

8.65 |

8.45 |

-0.21 |

-0.11 |

0.0441 |

0.0121 |

|

6 |

8.96 |

8.75 |

0.1 |

0.19 |

0.01 |

0.0361 |

|

7 |

8.47 |

8.20 |

-0.39 |

-0.36 |

0.1521 |

0.1296 |

|

8 |

8.97 |

8.52 |

0.11 |

-0.040000000000001 |

0.0121 |

0.0016 |

|

9 |

9.19 |

8.84 |

0.33 |

0.28 |

0.1089 |

0.0784 |

|

10 |

8.70 |

8.31 |

-0.16 |

-0.25 |

0.0256 |

0.0625 |

|

Суммы: |

88.62 |

85.57 |

0.02 |

-0.03 |

0.6006 |

1.0455 |

|

Среднее: |

8.86 |

8.56 |

|

|

|

|

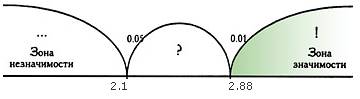

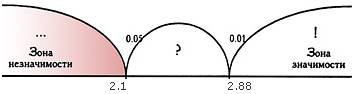

Результат: tЭмп = 2.3

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (2.3) находится в зоне неопределенности.

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента

Таблица 6 - Результаты 1000 метром на коньках первого протокола в сентябре и второго в феврале.

|

№ |

Выборки |

Отклонения от среднего |

Квадраты отклонений |

|||

|

Бег на коньках I 1000 (метров) |

Бег на коньках II 1000 (метров) |

В.1 |

В.2 |

В.1 |

В.2 |

|

|

1 |

117.14 |

118.18 |

-0.7 |

1.34 |

0.49 |

1.7956 |

|

2 |

116.43 |

117.30 |

-1.41 |

0.45999999999999 |

1.9881 |

0.2116 |

|

3 |

120.41 |

119.91 |

2.57 |

3.07 |

6.6049 |

9.4249 |

|

4 |

118.37 |

117.12 |

0.53 |

0.28 |

0.2809 |

0.0784 |

|

5 |

121.56 |

118.01 |

3.72 |

1.17 |

13.8384 |

1.3689 |

|

6 |

114.78 |

112.39 |

-3.06 |

-4.45 |

9.3636 |

19.8025 |

|

7 |

116.66 |

115.81 |

-1.18 |

-1.03 |

1.3924 |

1.0609 |

|

8 |

120.14 |

119.20 |

2.3 |

2.36 |

5.29 |

5.5696 |

|

9 |

118.49 |

117.15 |

0.64999999999999 |

0.31 |

0.4225 |

0.0961 |

|

10 |

114.45 |

113.30 |

-3.39 |

-3.54 |

11.4921 |

12.5316 |

|

Суммы: |

1178.43 |

1168.37 |

0.03 |

-0.03 |

51.1629 |

51.9401 |

|

Среднее: |

117.84 |

116.84 |

|

|

|

|

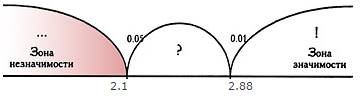

Результат: tЭмп = 0.9

Критические значения

|

tКр |

|

|

p≤0.05 |

p≤0.01 |

|

2.1 |

2.88 |

Ось значимости:

Полученное эмпирическое значение t (0.9) находится в зоне незначимости.

Исполнитель выпускной квалификационной

работы: ______________(Лобанов И.А.)

Научный руководитель _________________ Леонтьева Е.И.

Заведующий кафедрой

профессор, к.п.н. __________________ Баталов А.Г.

Дата защиты «_____»_____________________2015г.

Оценка за защиту ______________________________

Председатель государственной

аттестационной комиссии ___________________(____________)

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.