Павлов Александр Константинович, -

генеральный

директор МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС»

(Российская Федерация: г. Москва – г. Санкт-Петербург –

г. Петрозаводск - г. Мурманск), -

доктор педагогических наук, профессор,

член-корреспондент, академик МАНЭБ,

Лауреат премии им. М.В. Ломоносова,

Заслуженный деятель науки РФ

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАЗОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ

(НАУЧНАЯ СТАТЬЯ)

Познание всегда осуществляет сам человек. Эту

работу за него не может выполнить никто. Индивидуальный поиск знаний — суть

учебной работы обучающегося, а весь процесс обучения — это не что иное, как

эффективно организованная самостоятельная работа.

Педагог в информационном обществе перестает выступать перед обучающимся в

качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, и

наставника, который облегчает получение и усвоение большого объёма информации,

помогает понять, как применить её на практике. Соответственно, процесс

управления обучением должен измениться, он должен перейти от учителю к урокам

(информации), что позволит обучающемуся учиться в индивидуальном темпе, а к

учителю обращаться только за консультацией, работать в паре или в группе.

Принципиальное отличие проблемно-модульного обучения от других обучающих

систем в том, что содержание обучения представлено в законченных, самостоятельных

комплексах-модулях. Эти комплексы одновременно являются банком информации,

способом постановки проблемных задач и методическим руководством по отработке

контрольных позиций проблемно-модульного 4чебно-познавательного курса. Такое

содержание позволяет ученикам самостоятельно формировать свои знания и умения,

вырабатывать навыки их применения в решении новых познавательных и практических

задач, не получая их в готовом виде.

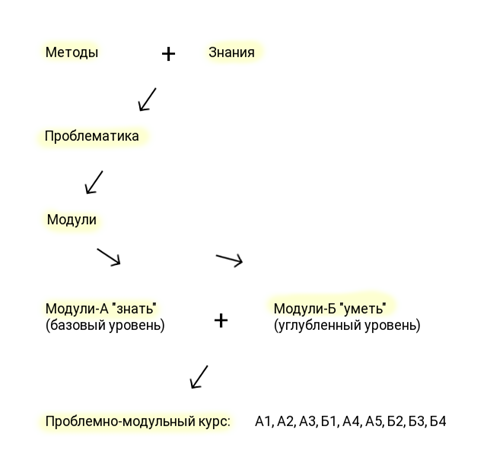

Во ФГОСах используется системно-деятельностный (системно-процессуальный) подход и отражены конкретные умения и навыки, которыми должен овладеть ученик. На основе деятельности, которая отражена во ФГОСах, и, например, в историко-культурном стандарте, мы формируем проблемно-модульный учебно-познавательный курс по общественным наукам, например, по истории.

При разработке проблемно-модульного учебно-познавательного курса по истории из учебной программы дисциплины выбираются узловые, актуальные вопросы и темы. Вместе они представляют целостные проблемно-функциональные узлы. Обычно модуль — это раздел учебной программы или параграф учебника.

Этапы разработки проблемно-модульного учебно-познавательного курса по истории:

1. Формирование комплексных дидактических целей проблемно-модульной учебно-познавательной программы и проблемно-модульного учебно-познавательного курса.

2. Выделение известных научных данных, понятий, закономерностей по изучаемым вопросам.

3. Составление блок-схемы проблемно-модульного учебно-познавательного курса с учётом иерархии целей.

4. Составление перечня необходимых знаний, умений, навыков по каждому проблемному модулю, предварительно разбив их на позиции.

5. Проанализировать содержание каждого проблемного модуля и обеспечить готовность обучающихся к изучению учебно-познавательного материала за счёт использования ранее освоенных знаний, умений, навыков.

6. Графическое изображение структурно-логической схемы, нумерация элементов проблемных модулей и позиций, чтобы дать возможность обучающимся сформировать «траекторию» изучения учебной дисциплины.

7. Представление содержания основных учебно-познавательных элементов в теоретическом и практическом блоках проблемно-модульного учебно-познавательного курса по истории.

Кроме этого, определяется базовая подготовленность, которую должен иметь обучающийся в начале работы с проблемно-модульным учебно-познавательным курсом. Формируется диагностический тест базовой подготовленности. Апробация проблемно-модульного учебно-познавательного курса по истории происходит путём наблюдения, тестирования, анкетных опросов, устных опросов обучающегося и педагога.

Устройство проблемно-модульного урока по истории:

Проблемный модуль представляет собой логически завершенный блок учебно-познавательного материала. Он включает в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, ориентировочную основу действий и описание средств контроля (самоконтроля) обучения. Минимальная учебная единица модуля — элемент модуля.

Структура проблемного модуля по истории:

1. Проблемная ситуация и краткая обобщённая теория.

2. Объяснение — элементы модуля с детальной теорией и текущим контролем для закрепления информации.

3. Элемент модуля, дидактическая цель которого заключается в резюме модуля: описание выводов, графическое изображение, схема.

4. Выходной контроль.

Проблемный модуль содержит учебную литературу, изображения, видео и аудио материалы, диаграммы, схемы, тесты, вопросы для самоконтроля.

Проблемная ситуация:

Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития личности, находящуюся между актуальным и потенциальным уровнями. Задания для обучающегося должны быть сложными настолько, чтобы не было назойливой педагогической опеки. Проблемные модули за счёт содержания должны создавать условия для активной познавательной деятельности, заменяя пассивное чтение текста или слушание монотонного голоса педагога.

Проблемная ситуация — это познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемыми к ним требованиям.

Требования к учебной проблеме по учебно-познавательному проблемно-модульному курсу по истории:

- Учебная проблема должна быть связана с предъявлением учебного материала и логически вытекать из него.

- В формулировке вопроса, задачи или практической ситуации, связанной с учебной проблемой, должна отражаться противоречивая информация.

- Cодержание проблемы должно указывать направление и путь её решения.

- Решение проблемы должно быть посильным для учащихся, но не очень лёгким.

- Речевая формулировка проблемы должна состоять из предложений, содержащих известные обучающемуся понятия, при этом в предложениях должны быть элементы, которые имеют связь с неизвестным в самой проблеме.

- Проблемные вопросы, учебные практические задачи, примеры из жизни, приводимые при постановке проблем, должны оказывать эмоциональное воздействие на обучающегося, побуждать его к активной деятельности.

Для постановки проблемных вопросов предлагаются противоречия в социально-экономическом и нравственно-политическом развитии современного общества.

Выявление противоречий, их раскрытие и разрешение приближает учащегося к ситуации самостоятельного открытия знания, вооружает его средствами «добывания» нового. Это ориентирует его на перспективу развития и применения этого знания.

Проблемы для общественных наук:

Это проблемы социально-экономического развития общества. Предлагаем ученику анализировать исторические предпосылки и на этой основе разрабатывать предложения по совершенствованию социальных и национальных отношений, развитию социально-толерантной и национальной структуры и стабильности общества. Также можно использовать проблемы диалектики войны, мира, революции, экономики, благосостояния народа, внутренней и внешней политики и т.д. Чтобы активизировать учебный процесс, решенные в науке вопросы нужно представлять как проблемные, только ожидающие своего решения.

Изложение проблемности:

Предлагается проблемная ситуация. Затем

привлекается информационный и аргументированный материал, в котором ученик

находит разрешение проблемного вопроса. Можно показать, как были добыты те или

иные знания, объяснить причины, которые повлияли на их развитие.

Другой приём — сопоставить разные точки зрения по одному вопросу.

Единство теории и практики:

Проблемность необходимо рассматривать как средство применения теоретических знаний в реальной жизни, учитывая, что она гораздо сложнее, противоречивей и изменчивей. Этот приём помогает научить школьников искать проявления закономерностей в повседневных событиях обнаруживать проявления закономерностей, усматривать в явлениях сущность. Важно донести мысль о том, что мало глубоко изучить гуманитарные науки, запомнить теорию, необходимо научиться пользоваться полученными знаниями и навыками в повседневной жизни. Чтобы избежать фрагментарности знаний, принцип проблемности дополняет информационно-описательный принцип.

Важность наглядности:

Средства наглядности — важнейший элемент проблемно-модульного обучения. Эта наглядность отличается от наглядности при объяснительно-иллюстративном методе.

В случае с объяснительно-иллюстративном методом, наглядность — это демонстрация, констатация, утверждение или отрицание материала. Она несет обучающую информацию в готовом виде. При таком восприятии требуется волевое усилие для восприятия, так как отсутствует атмосфера творческого поиска.

Наглядность в проблемно-модульной системе несёт определённую поисковую нагрузку, помогает частичному формированию проблем, которые необходимо решать дальнейшем, убеждает в достоверности сделанного учеником «открытия», играет ведущую роль при закреплении и систематизации приобретённых знаний.

Дидактические принципы подготовки проблемно-модульных уроков по истории:

Проблемная модульность:

1. Учебно-познавательный материал конструировать так, чтобы он помогал каждому ученику достигать поставленную перед ним дидактическую цель.

2. Учебно-познавательный материал должен быть представлен настолько законченным блоком, чтобы была возможность конструировать единое содержание обучения, соответствующего комплексной дидактической цели, из отдельных проблемных модулей.

3. В соответствии с учебно-познавательным материалом следует интегрировать различные виды и формы обучения, подчинённые конечной общей цели.

4. Проблемный модуль как организационно-методическая структурная единица в рамках одной учебно-познавательной дисциплины, включает в себя дидактические цели, логически завершённую единицу учебного материала, составленную с учётом внутрипредметных связей, методическое руководство (с дидактическими материалами) и систему контроля.

5. Критерии проблемных вопросов - актуальность, практическая направленность и важность в содержании учебно-познавательного курса, сложность и противоречивость, а также трудноусваиваемость в понимании обучающимися.

Структурирование содержания проблемно-модульного обучения по истории:

1. Обеспечивается логическая направленность учебно-познавательного материала на практическую часть учебной дисциплины.

2. Содержание формируется по функциональному признаку, то есть вокруг функций, способов, приёмов познавательной направленности.

3. В структуре реализации дидактической цели следует выделять в содержании проблемного модуля две частные цели, которые решают отдельные элементы (позиции).

4. Для достижения частных целей проблемный модуль необходимо обеспечить учебным и наглядным материалом (литература, схемы, диаграммы).

5. Совокупность элементов (позиций), служащих достижению частных целей, должна составлять один модуль.

Динамичность:

Учебно-познавательный материал должен постоянно перерабатываться и обновляться, с учётом динамики социально-экономического развития общества, его заказа и личности.

Метод деятельностного подхода в преподавании и обучении истории:

Меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации, при этом в качестве содержания образования выступает как профессиональный, так и социокультурный контекст.

Цели должны формироваться в терминах метода деятельности (практической, познавательной, интеллектуальной).

Для достижения поставленной цели возможно как предметное, так и межпредметное построение содержания проблемных модулей в рабочих учебно-познавательных курсах.

Гибкость:

Возможность приспособления содержания обучения и направлений его усвоения к индивидуальным потребностям обучающегося.

При индивидуализации содержания обучения необходима исходная диагностика знаний.

Соблюдение индивидуального темпа усвоения учебно-познавательного материала.

Контроль и самоконтроль после достижения определенной цели обучения.

Осознанная перспектива:

Всякий процесс управления начинается с формулировки цели. Если в учебно-познавательном процессе использовать возможность самоуправления обучающихся, на что и нацелена активизация процесса познания, то необходимо дать им ясно понять и осознать цель.

Паритетность:

Проблемно-модульная учебно-познавательная программа должна создавать условия для более оптимального взаимодействия педагога с обучающимся.

Преподаватель в рассматриваемой технологии должен делегировать отдельные функции управления программе и рабочему курсу, в которых эти функции трансформируются в функции самоуправления.

Реализация обратной связи:

Методическое обеспечение контроля усвоения содержания обучения.

Текущий контроль в конце каждого учебного элемента, рубежный — в конце проблемно-модульного учебно-познавательного курса.

Выделение из содержания обучения обособленных элементов:

Учебный материал большого размера запоминается с трудом.

Учебный материал, компактно расположенный в определённой системе, облегчает восприятие.

Выделение в изучаемом материале смысловых опорных пунктов способствует эффективному запоминанию.

Наименьшая единица содержания модуля, отвечающая конкретной дидактической цели, называется элемент проблемного модуля.

Укрупнение дидактических единиц позволяет без ущерба ускорить обучение.

Кроме принципов проблемно-модульной технологии используются общедидактические принципы: научность, системность, принцип наглядности, принцип прочности знаний.

Контроль:

Текущий, промежуточный, обобщающий (выходной)

контроль в модуле.

Текущий и промежуточный может осуществляться в виде самоконтроля.

Обобщающий контроль должен показать уровень освоения всего модуля, а также

отослать к неусвоенным конкретным элементам проблемного модуля.

Тесты первого уровня используются для проверки качества усвоения на уровне

«узнавание». К ним относятся: задания на опознание, различие, классификацию

объектов, явлений и понятий. Тесты на опознание содержат одну существенную

операцию - выбор из альтернатив «да — нет». В тестах на различие содержатся

«помехи», которые создаются наличием ряда вариативных ответов.

Тесты второго уровня используются при проверке качества усвоения деятельности, на основе которой обучающийся способен самостоятельно воспроизводить усвоенные знания, навыки и умения и применять их в типовых ситуациях, не требующих создания новой информации (репродуктивная деятельность). К тестам второго уровня относятся «тесты-постановки», в которых намеренно пропущено слово, фраза, формула или другой существенный элемент текста. Другой разновидностью тестов второго уровня могут выступать конструктивные тесты или типовые задачи.

Тесты третьего уровня конструируют для диагностики усвоения на уровне продуктивного действия: обсуждение известных объектов, изучение и продуцирование новой информации о них, применение учебного материала для решения нетиповых ситуаций и задач в реальной практической деятельности.

Выполняя тест второго уровня, обучающийся применяет известный ему способ деятельности в знакомой обстановке, а при выполнении теста третьего уровня решается вопрос об использовании способа известной обучающемуся деятельности в новой, нестандартной ситуации.

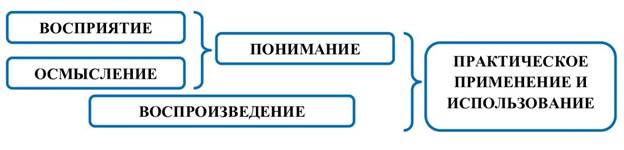

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ) ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

(СХЕМА)

СХЕМА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА В БАЗОВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ АДАПТИВНОЙ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы: Инновационно- прогностический курс. – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 500 с.

2. Анохин П.К. Теория функциональной системы // Успехи физиологических наук. – 1970. - № 1. – С. 19 – 54.

3. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. – Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.

4. Арстранов М.Ж. Проблемное обучение в учебном процессе вуза / М.Ж. Арстранов, М.Г. Гарунов, Ш.С. Хайдаров. – Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 79 с.

5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М.: Высш. шк., 1980. – 368 с.

6. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. – М.: Знание, 1987.- 80 с.

7. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект. – М.: Педагогика, 1977. – 254 с.

8. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

9. Белинский В.Г. Собр. соч. в 3 т. – М., 1948. – Т.1. – С. 126.

10. Беспалько В.П. Основы теорий педагогических систем. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. – 204 с.

11. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Ин-т профессионал. образования РАО, 1995. – 336 с.

12. Божович Л.И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема // Известия АПН РСФСР. – 1951. - № 36. – С. 3 – 28.

13. Васильева Т.В. Модули самообразования //Вестн. высш. шк. – 1988. - № 6. – С. 86 – 87.

14. Гальперин П.Я. Умственные действия как основа формирования мысли и образа // Вопр. психологии. – 1957. - № 6. – С. 58 – 59.

15. Гессен С.И. Общие основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995. – 400 с.

16. Ильина Т.А. Педагогика: курс лекций: учебное пособие. – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.

17. Каган В.М., Ламм В.Я. От схемы к знаниям. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 102 с.

18. Кант И. Критика чистого разума. – Петроград, 1915. – С.64 – 65.

19. Кант И. Соч.: в 6 т. – М., 1964. – Т. 2. – С. 280 – 281.

20. Кара-Мурза С.С. Манипуляция сознанием. – Новосибирск: Издат. дом «Историческое наследие Сибири», 2007. – 176 с.

21. Ковалёв В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1988. – 193 с.

22. Копнин П.В. Логические основы науки. – Киев: Наукова думка, 1988. – 283 с.

23. Кудрюмова И.А. О математических подходах к записи учебного материала // Математика в школе. – 1983. - № 3. – С. 25 – 30.

24. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: пер. с польск. – М.: Высш. шк., 1986. – 377 с.

25. Ленин В.И. Два приёма споров и борьбы //Полн.собр.соч. – Т. 24. – С. 166 – 168.

26. Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. – Т. 39.

27. Ленин В.И. Спорные вопросы // Полн. собр. Соч. – Т. 23. – С. 65 – 90.

28. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 181 с.

29. Марев И. Методологические основы дидактики. – М.: Педагогика, 1987. – 224 с.

30. Маркс К., Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы // Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – С. 544; Т. 23. – С. 25.

31. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975, 1975. - 365 с.

32. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1972. – 551.

33. Минский М. Фраймы для представления знаний. – М.: Энергия, 1979. – 150 с.

34. Павлов А.К. Краткий курс лекций по педагогике для студентов педагогических вузов и колледжей / А. К. Павлов. – СПб - Петрозаводск - Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 149 с.

35. Павлов А.К. Место и роль самостоятельной работы обучающихся в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 51 с.

36. Павлов А.К. Научно-методологические и методические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: краткое практико-ориентированное учебно-методическое пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 56 с.

37. Павлов А.К. Научно-методические и методологические основы организации и осуществления учебно-познавательного процесса в педагогической (образовательной) технологии проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 70 с.

38. Павлов А.К. Научно-методологические основы проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во НИОО ФГАНИОУ ИДСНИОА «МПА», 2021. – 154 с.

39. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебно-методическое пособие. – Петрозаводск, 2018. – 68 с.

40. Павлов А.К. Педагогическая технология проблемно-модульного обучения: учебное пособие. – Петрозаводск: Изд. центр НИО АНИУ ИДСНИА «МАПИ», 2018. – 85 с.

41. Павлов А.К. Педагогическая (образовательная) технология проблемно-модульного обучения: практико-ориентированное учебное пособие. – Мурманск: Изд-во МИНИОДСПК «ПЕДКАМПУС», 2021. – 160 с.

42. Павлов А.К. Практикум по педагогическим технологиям: Учеб. пособие. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2021. – 71 с.

43. Павлов А.К. Применение и использование педагогической технологии проблемно-модульного обучения в школьных и послевузовских образовательных системах //https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=82533

44. Павлов А.К. Теория и методика построения образовательной программы и учебного курса в проблемно-модульном обучении: учебное пособие. - Мурманск: Изд-во МИРО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», 2021. – 108 с.

45. Павлов И.П. Избранные труды. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1951.

46. Павлов И.П. Полн. собр. трудов. – М.-Л., 1936. – Т. 2.

47. Соколков Е.А. Проблемно-модульное обучение: учеб.пособие испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2017. – 392 с.

48. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: МГУ, 1984. – 344 с.

49. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.

50. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: метод. пособие. – М., 1996. – 158 с.

51. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательной политики. – М., 1993.

52.

![]() Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные

основы экспериментальных исследований. – М., 1990. – 48 с.

Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные

основы экспериментальных исследований. – М., 1990. – 48 с.

53. Шаталов В.Ф. Учиться победно // Огонёк. – 1981. - № 28. – С. 12 – 14.

54. Юцявичене П.А. Методы модульного обучения. – Вильнюс: Минвуз Лат. ССР, 1988. – 55 с.

55.

![]() Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. – Каунас: «Швиеса», 1989. – 271 с.

Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. – Каунас: «Швиеса», 1989. – 271 с.

56. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения //Сов. педагогика. – 1990. - № 1. – С.55 – 60.

57. Huczynski A. Enciclopedia of Management development Methode. England; Aldersnot, Hant, Published by Gower Publishing Company, 1983 – 339 р.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.