Общими моделями систем и процессов защиты информации названы такие, которые позволяют определять (оценивать) общие характеристики указанных систем и процессов в отличие от моделей локальных и частных, которые обеспечивают определение (оценки) некоторых локальных или частных характеристик систем или процессов. Основное назначение общих моделей состоит в создании предпосылок для объективной оценки общего состояния АСОД с точки зрения меры уязвимости или уровня защищенности информации в ней. Необходимость в таких оценках обычно возникает при анализе общей ситуации с целью выработки стратегических решений при организации защиты информации.

Системную классификацию общих моделей в настоящее время произвести практически невозможно, так как ввиду малого числа таких моделей для этого нет достаточных данных. Поэтому классификацию рассматриваемых моделей здесь представим простым перечнем и их краткой характеристикой, имея в виду, что их перечень является далеко не случайным, он отражает современное представление о реальной потребности в общих моделях.

В указанный перечень включены следующие модели:

1. Общая модель процесса защиты информации. Данная модель в самом общем виде и для самого общего объекта защиты должна отражать процесс защиты информации как процесс взаимодействия дестабилизирующих факторов, воздействующих на информацию, и средств защиты информации, препятствующих действию их факторов. Итогом взаимодействия будет тот или иной уровень защищенности информации;

2. Обобщенная модель системы защиты информации. Являясь дальнейшим развитием общей модели процесса защиты, обобщенная модель системы защиты должна отображать основные процессы, осуществляемые в ней с целью рационализации процессов защиты. Указанные процессы в самом общем виде могут быть представлены как процессы распределения и использования ресурсов, выделяемых на защиту информации;

3. Модель общей оценки угроз информации. Основной направленностью этой модели является оценка не просто угроз информации как таковых, а еще и оценка тех потерь, которые могут иметь месть при проявлении различных угроз. Модели данного направления важны еще тем, что именно на них в наибольшей степени были выявлены те условия, при которых такие оценки будут адекватны реальным процессам защиты информации;

4. Модели анализа систем разграничения доступа к ресурсам АСОД. Модели этого класса предназначены для обеспечения решения задач анализа и синтеза систем (механизмов) разграничения доступа к различным видам ресурсов АСОД и прежде всего – к массивам данных или полям ЗУ. Выделение этих моделей в самостоятельный класс общих моделей обусловлено тем, что механизмы разграничения доступа относятся к числу наиболее существенных компонентов систем защиты информации от эффективности функционирования которых в значительной мере зависит общая эффективность защиты информации в АСОД. В то же время по степени унифицированности рассматриваемые модели могут быть отнесены к разряду общих.

Кроме рассмотренных выше, в список общих моделей включена унифицированная

схема статистической модели, хотя, вообще говоря, ее общность носит не функциональный, а методический характер. Но поскольку рассматриваемая там схема модели носит всеобщий универсальный характер и позволяет имитировать практически все механизмы и процессы защиты информации, она отнесена к разряду общих моделей.

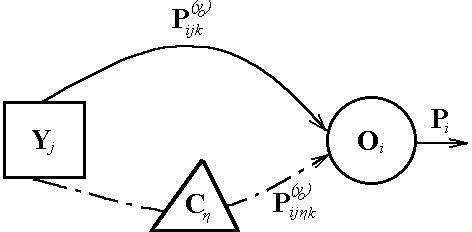

В самом общем виде модель процесса защиты может быть представлена так, показано на рисунке 1. В соответствии с данной моделью обработка информации на объекте осуществляется в условиях воздействия на информацию угроз (дестабилизирующих факторов). Для противодействия угрозам информации могут использоваться специальные средства защиты, оказывающие нейтрализующее воздействие на дестабилизирующие факторы.

В общем случае на объект защиты в любом его состоянии имеется потенциальная опасность воздействия некоторой совокупности дестабилизирующих факторов.

|

Рис. 1. Общая модель процесса защиты информации

При этом характер и уровень воздействия одних факторов не зависит от характера и уровня воздействия других. Однако могут быть и взамозависимые факторы, характер и уровень воздействия которых существенно зависит от влияния других. Точно так же и средства защиты могут быть независимыми с точки зрения эффективности защиты, так и взамозависимыми. Таким образом, при разработке моделей процессов защиты информации надо учитывать не только воздействие дестабилизирующих факторов и средств защиты, но также и взаимное воздействие факторов и средств друг на друга.

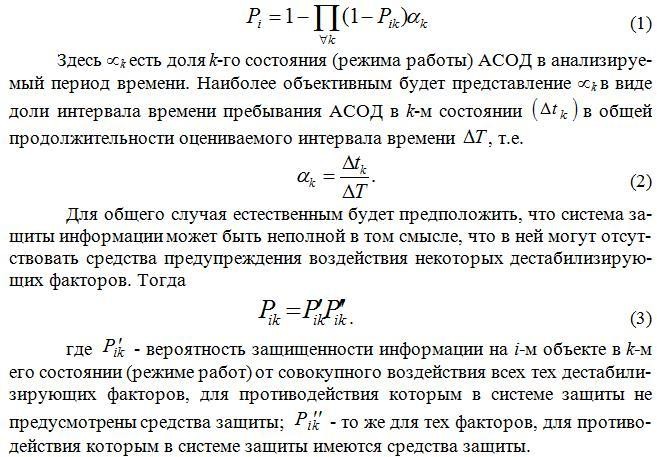

С учетом обозначений, приведенных на рисунке 1, можно вывести такие зависимости.

|

Рассмотренная выше модель привлекательна своей простотой. Для определения показателей защищенности информации достаточно знать вероятностные характеристики дестабилизирующего воздействия на информацию различных факторов и эффективности функционирования средств защиты. Получение таких характеристик, хотя и сопряжено с преодолением значительных трудностей, тем не менее не является неразрешимой задачей. Однако помимо того существенного недостатка данной модели, который был отмечен выше (игнорирование) взаимодействия дестабилизирующих факторов и взаимовлияния средств защиты) в ней отсутствует также учет возможного ущерба от взаимодействия различных факторов, влияния проявления различных дестабилизирующих факторов на функционирование АСОД и некоторых других. Поэтому еще раз отметим, что данной моделью и моделями, подобными ей, надо пользоваться лишь для общих оценок при определении степени того внимания, которое должно быть уделено проблеме защиты информации.

Обобщенная модель системы защиты является следующей ступенью в развитии общей модели. Главным ее назначением является выбор основных ориентиров (принятие стратегических решений) при разработке перспективных планов построения систем защиты после того, как ее построение признано целесообразным. В соответствии с этим в рассматриваемой модели должны быть отображены те процессы, которые должны осуществляться в системе защиты. А поскольку центральным решением стратегического характера является оценка объема ресурсов, необходимых для обеспечения требуемого уровня защиты, и оптимальное их распределение, то в рассматриваемой модели определяющими должны быть именно процессы распределения ресурсов. Основой для ее построения являются общие цеди (задачи) защиты информации и условия, в которых осуществляется защита информации.

Цели защиты информации в самом общем виде могут быть сформулированы как построение оптимальных систем защиты информации и организации оптимального их функционирования. При этом понятие оптимальности интерпретируется в соответствии с общими постановками оптимизированных задач: при заданных ресурсах достигнуть максимального результата или обеспечить достижение заданного результата при минимальном расходовании ресурсов. Таким образом, в любом случае речь идет о наиболее рациональном использовании ресурсов, выделяемых или необходимых для защиты

информации.

Условия, в которых осуществляется защита информации, могут быть представлены следующим образом. Защищенность информации определяется некоторыми показателями, которые в свою очередь определяются некоторыми параметрами системы и внешней среды. Всю совокупность параметров, определяющих значение показателей защищенности информации, в самом общем случае можно разделить на три вида: 1) управляемые параметры, т. е. такие, значения которых полностью формируются системой защиты информации; 2) параметры, недоступные для такого однозначного и прямого управления, как параметры, первого вида, но на которые система защиты может оказывать некоторое воздействие; 3) параметры внешней среды, на которые система защиты информации никаким образом воздействовать не может.

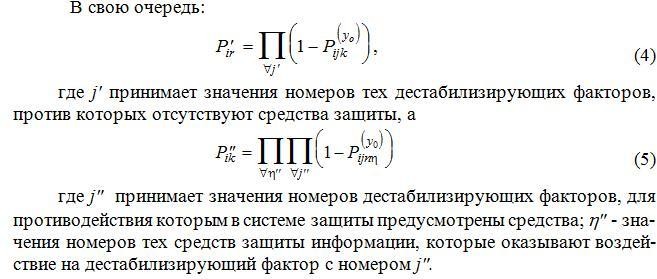

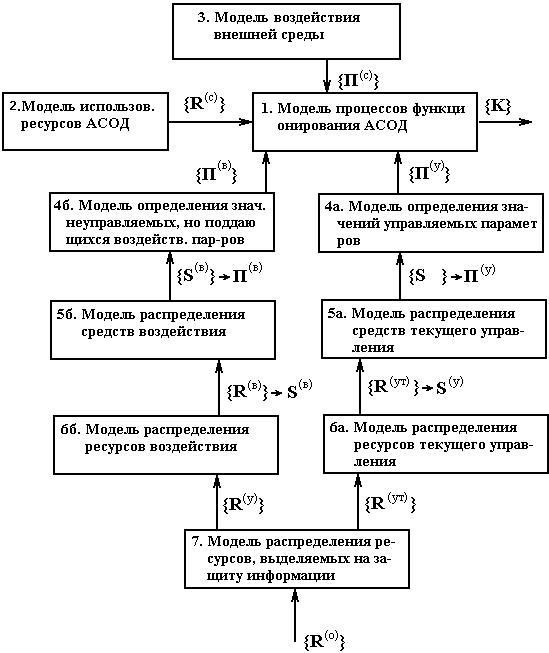

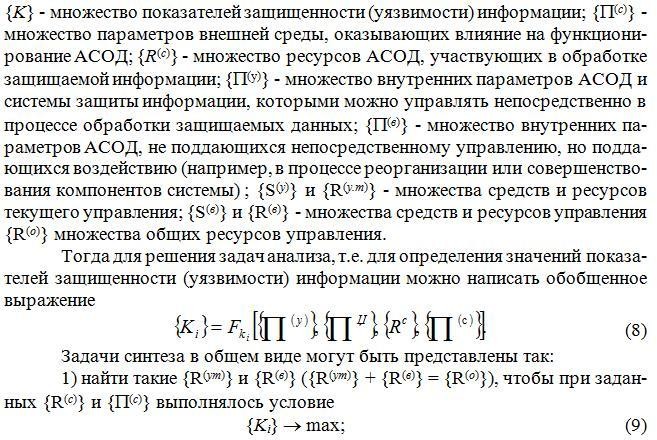

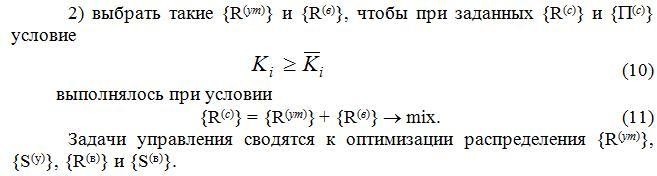

Тогда модель процесса защиты информации в самом общем виде представлена на рис. 2, на котором приняты следующие обозначения: {K } – множество показателей защищенности (уязвимости) информации; {Π(c )} – множество параметров внешней среды, оказывающих влияние на функционирование АСОД; {R (c )} – множество ресурсов АСОД, участвующих в обработке защищаемой информации; {Π(y)} – множество внутренних параметров АСОД и системы защиты информации, которыми можно управлять непосредственно в процессе обработки защищаемых данных; {Π(в )} – множество внутренних параметров АСОД, не поддающихся непосредственному управлению, но поддающихся воздействию (например, в процессе реорганизации или совершенствования компонентов системы); {S(у )} и {R(y.т )} – множества средств и ресурсов текущего управления; {S(в )} и {R(в

)} – множества средств и ресурсов управления {R(о )} множества общих ресурсов управления.

Рис. 2 Общая модель процессов защиты информации

Тогда модель процесса защиты информации в самом общем виде представлена на рис. 2, на котором приняты следующие обозначения:

|

Нетрудно видеть, что возможны следующие модификации общей модели:

1) блоки 1, 2 и 3 – модель функционирования АСОД при отсутствии управления защитой информации; такая модель позволяет лишь определять значения показателей защищенности информации, т. е. решать задачи анализа;

2) блоки 1, 2, 3, 4а – модель текущего управления защитой информации; основу которого составляет оптимизация использования средств защиты, непосредственно включенных в состав АСОД. Такое управление может быть оперативно-диспетчерским и календарно-плановым;

3) 1, 2, 3, 4а, 5а и 6а – модель управления ресурсами, выделенными на защиту информации. Дополнительно к предыдущим задачам такая модель позволяет оптимизировать процесс формирования средств для текущего управления защитой информации;

4) блоки 1, 2, 3, 4б, и 5б – модель управления средствами воздействия на параметры, не допускающие текущего управления, но поддающиеся воздействию;

5) 1, 2, 3, 4б, 5б и 6б – модель управления ресурсами, выделенными на развитие АСОД;

6) все блоки – полная модель защиты. Дополнительно ко всем возможностям, рассмотренным выше, позволяет оптимизировать использование всех ресурсов, выделенных

на защиту информации.

Таким образом, приведенная модель позволяет решать все задачи моделирования систем и процессов защиты информации. Однако, чтобы воспользоваться этой общей моделью, должны быть известны функциональные зависимости значений показателей защищенности от всех обозначенных на рис. 2 параметров и зависимость самих параметров от размеров ресурсов, вкладываемых в отображаемые ими процессы. Как известно, в настоящее время оба названные условия, вообще говоря, отсутствуют, что существенно ограничивает возможности практического использования рассмотренной модели. Для расширения этих возможностей в программе работ по защите информации должны быть предусмотрены (и притом в качестве приоритетных) работы по формированию и обоснованию необходимых функциональных зависимостей и сбору (определению) необходимых для их реализации.

Сказанное однако не означает, что рассматриваемой общей моделью нельзя пользоваться уже в настоящее время. В самом деле, поскольку и название выше функциональные зависимости и необходимые для их реализации данные в значительной мере могут формироваться целенаправленной деятельностью людей, поэтому опытные специалисты, варьируя как видами зависимостей, так и значениями необходимых величин, на этой основе могут получать с помощью модели весьма важные результаты.

Для реализации процессов, определяемых общей моделью защиты информации, и создаются системы защиты, процессами функционирования которых собственно и обеспечивается защита. Следовательно, общую модель защиты информации надо трансформировать в модель их функционирования, т. е. функциональную модель. Основой для построения названных моделей, естественно, должны служить основные положения рассмотренной в унифицированной концепции защиты информации в современных АСОД.

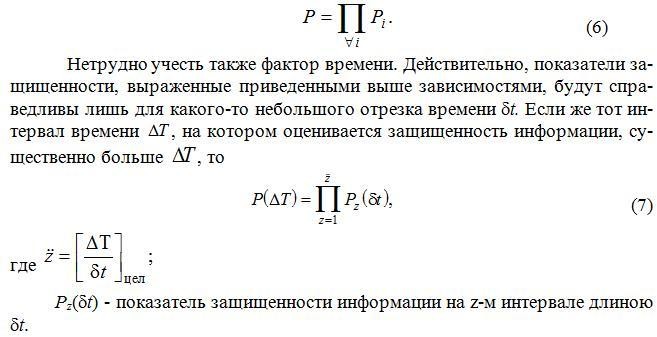

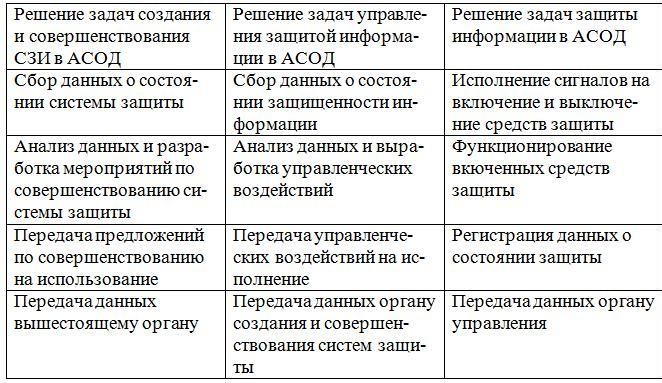

Для обоснования структура модели организационного построения системы защиты существенно важным является то обстоятельство, что защита информации в современных АСОД должна быть непрерывным и управляемым процессом. В соответствии с этим должны быть механизмы, с помощью которых осуществляется непосредственная защита информации в АСОД, и механизмы управления этими механизмами. Далее, поскольку есть системы управления, то должны быть системы создания систем защиты, которые в соответствии с современными концепциями управления (см., например [16]) должны быть внешними и более высокого уровня иерархии относительно создаваемых ими систем. Тогда обобщающую модель организационного построения системы защиты информации можно представить так, как показано на рис. 3. В соответствии с рис. 3 обобщенная ее функциональная модель представлена таблицей 1.

Рис. 3.

Обобщенная модель организационного построения СЗИ Таблица 1. Обобщенная

функциональная модель СЗИ в АСОД

Рис. 3.

Обобщенная модель организационного построения СЗИ Таблица 1. Обобщенная

функциональная модель СЗИ в АСОД

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.