ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

Материальное положение композитора заметно улучшилось. Издатели охотились за его партитурами и заказывали такие, например, сочинения, как большие фортепианные вариации на тему вальса Диабелли (1823). Его заботливые друзья, особенно глубоко преданный Бетховену А.Шиндлер, наблюдая беспорядочный и полный лишений образ жизни музыканта и слыша его жалобы на то, что его «обобрали» (Бетховен стал беспричинно подозрительным и был готов обвинить в самом худшем почти всех лиц из своего окружения), не могли понять, куда он девает деньги. Они не знали, что композитор откладывает их, но делает это не для себя. Когда в 1815 умер его брат Каспар, композитор стал одним из опекунов своего десятилетнего племянника Карла. Любовь Бетховена к мальчику, стремление обеспечить его будущее вступили в противоречие с недоверием, которое композитор испытывал к матери Карла; в результате он только постоянно ссорился с обоими, и эта ситуация окрасила трагическим светом последний период его жизни. В годы, когда Бетховен добивался полного опекунства, сочинял он мало.

Глухота Бетховена стала практически полной. К 1819 ему пришлось целиком перейти на общение с собеседниками с помощью грифельной доски или бумаги и карандаша (сохранились т.н. разговорные тетради Бетховена). Полностью погруженный в работу над такими сочинениями, как величественная Торжественная месса ре мажор (1818) или Девятая симфония, он вел себя странно, внушая тревогу посторонним людям: он «пел, завывал, топал ногами, и вообще казалось, что он ведет смертельную борьбу с невидимым противником» (Шиндлер). Гениальные последние квартеты, пять последних фортепианных сонат – грандиозные по масштабам, необычные по форме и стилю – казались многим современником произведениями сумасшедшего. И все-таки венские слушатели признавали благородство и величие бетховенской музыки, они чувствовали, что имеют дело с гением. В 1824 во время исполнения Девятой симфонии с ее хоровым финалом на текст оды Шиллера К Радости (An die Freude) Бетховен стоял рядом с дирижером. Зал был покорен мощной кульминацией в конце симфонии, публика неистовствовала, но Бетховен не оборачивался. Пришлось одному из певцов взять его за рукав и повернуть лицом к слушателям, чтобы композитор поклонился.

Судьба других поздних произведений была более сложной. Прошло много лет после смерти Бетховена, и только тогда наиболее восприимчивые музыканты начали исполнять его последние квартеты (в том числе Большую фугу, ор. 33) и последние фортепианные сонаты, открывая людям эти высшие, прекраснейшие достижения Бетховена. Иногда поздний стиль Бетховена характеризуют как созерцательный, абстрактный, в ряде случаев пренебрегающий законами благозвучия; на самом деле эта музыка – неоскудевающий источник мощной и разумной духовной энергии.

Бетховен скончался в Вене 26 марта 1827 от воспаления легких, осложненного желтухой и водянкой.

ВКЛАД БЕТХОВЕНА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ.

Бетховен продолжил общую линию развития жанров симфонии, сонаты, квартета, намеченную его предшественниками. Однако его трактовка известных форм и жанров отличалась большой свободой; можно сказать, что Бетховен раздвинул их рамки во времени и в пространстве. Он не расширил сложившегося к его времени состава симфонического оркестра, но его партитуры требуют, во-первых, большего числа исполнителей в каждой партии, а во-вторых, невероятного в его эпоху исполнительского мастерства каждого оркестранта; кроме того, Бетховен очень чувствителен к индивидуальной выразительности каждого инструментального тембра. Фортепиано в его сочинениях – не близкий родственник изящного клавесина: используются весь расширенный диапазон инструмента, все его динамические возможности.

В областях мелодики, гармонии, ритма Бетховен нередко прибегает к приему внезапной смены, контраста. Одна из форм контраста – противопоставление решительных тем с четким ритмом и более лирических, плавно текущих разделов. Резкие диссонансы и неожиданные модуляции в далекие тональности – тоже важная черта бетховенской гармонии. Он расширил диапазон применяемых в музыке темпов и часто прибегал к драматичным, импульсивным сменам динамики. Иногда контраст выступает как проявление характерно бетховенского несколько грубоватого юмора – так бывает в его неистовых скерцо, которые в его симфониях и квартетах часто заменяют более степенный менуэт.

В отличие от своего предшественника Моцарта, Бетховен сочинял с трудом. Записные книжки Бетховена показывают, как постепенно, шаг за шагом из неуверенных набросков возникает грандиозная композиция, отмеченная убедительной логикой построения и редкой красотой. Только один пример: в первоначальном эскизе знаменитого «мотива судьбы», открывающего Пятую симфонию, он поручен флейте, а это значит, что тема имела совсем иной образный смысл. Мощный художественный интеллект позволяет композитору обратить недостаток в достоинство: моцартовской спонтанности, инстинктивному чувству совершенства Бетховен противопоставляет непревзойденную музыкально-драматургическую логику. Именно она – главный источник бетховенского величия, его несравненного умения организовать контрастные элементы в монолитное целое. Бетховен стирает традиционные цезуры между разделами формы, избегает симметрии, сливает части цикла, развивает протяженные построения из тематических и ритмических мотивов, на первый взгляд не содержащих в себе ничего интересного. Иначе говоря, Бетховен творит музыкальное пространство силой ума, собственной волей. Он предвосхищал и создавал те художественные направления, которые стали определяющими для музыкального искусства 19 в. И сегодня его произведения входят в число величайших, наиболее почитаемых творений человеческого гения.

Чайковский. Романсы

Romances

Камерное вокальное творчество было для Чайковского своего рода лирическим дневником, в котором запечатлены многие мотивы, получившие затем более развитое воплощение в его крупных произведениях оперного или симфонического плана. Чувства острого душевного разлада и неудовлетворенности, страстная жажда счастья и горечь несбывшихся мечтаний являются эмоциональной доминантой его вокальной лирики, отразившей то, что переживали многие в эпоху бурного роста личного самосознания, больших надежд и горьких разочарований, все усиливавшегося несоответствия между высокими порывами к идеалу и томительно однообразными серыми буднями повседневного бытия. В этом источник огромной популярности романсов Чайковского среди самых широких слоев общества.

Демократическая направленность камерного вокального творчества Чайковского, обращенного к простому неискушенному слушателю, сближала его с культурой городского бытового романса, в атмосфере которого вырабатывался и стиль романсов Глинки и Даргомыжского. «...По своему материалу и настроению, по характеру мелодии (задушевно-элегической) и умению искренно и просто выразить чувство, — замечает Асафьев, — Чайковский в своем романсе почти целиком вышел из русского бытового, вернее „домашнего“ романса». Сам Чайковский не скрывал своего пристрастия к лирике Алябьева, Варламова, Гурилева, хорошо знакомой и близкой ему с детских лет. «Я не могу без слез слышать „Соловья“ Алябьева, — признавался он. — А по отзыву знатоков это верх пошлости». Но те же самые или сходные мелодические обороты предстают у него в эстетически облагороженном, сублимированном виде, наполняются новой, неведомой его предшественникам глубокой и яркой экспрессией.

Конечно, бытовой, или «домашний» (как предпочитает определять его Асафьев), романс был не единственным источником вокального стиля Чайковского. Многое воспринято им и от великих старших соотечественников Глинки и Даргомыжского, и от мастеров немецкой романтической Lied, особенно Шумана с его страстной лирической взволнованностью и остротой психологических характеристик. Но все это было самостоятельно творчески воспринято композитором и не лишает его вокальную лирику ярко выраженного индивидуального своеобразия.

Почти все писавшие о романсах Чайковского отмечали свойственные им черты «оперности». Связь между камерным вокальным и оперным творчеством композитора была двусторонней: если некоторые черты его оперного стиля вырабатывались и подготавливались в романсной лирике, то, с другой стороны, проникновение элементов оперного письма в сферу малой камерной формы становилось источником ее драматизации и психологического углубления.

При всем тематическом и жанровом разнообразии вокального творчества Чайковского основная и наибольшая его часть относится к области лирики. Донести до слушателя живое трепетное чувство во всей его полноте, свежести и непосредственности — такова была первая и важнейшая задача Чайковского, когда он обращался к сочинению романса или какого-нибудь другого музыкально-поэтического произведения. Этим определялись и характерные для него методы и приемы «переведения» словесного текста на язык музыки. Композитор стремился выделить в том или ином-поэтическом тексте прежде всего доминирующий психологический мотив и найти наиболее близко соответствующую ему музыкальную интонацию, которая становилась основой построения целостной композиции. Такой подход заставлял его иногда пренебрегать деталями, побочными, второстепенными моментами в интересах яркой, впечатляющей передачи основного настроения. В этом отношении путь его был во многом противоположен тому, который декларировался «кучкистами», провозглашавшими «Каменного гостя» высшим, непревзойденным образцом «правды в музыке». Отказ от лозунга Даргомыжского — «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово» — не означал, однако, невнимания к декламационной стороне вокальной мелодики. В. А. Васина-Гроссман справедливо отмечает особую чуткость Чайковского к интонационному строю стиха. Но музыкальная интонация, вобравшая в себя и «музыку стиха», и его экспрессивно-смысловое значение, обретает затем известную самостоятельность и развивается по собственным, специфически присущим ей законам, отзываясь на образы текста изменением своей выразительной окраски, ладовой, регистровой и динамической нюансировки.

При этом каждое душевное состояние, каждое переживание Чайковский передает в динамике и развитии, достигая нередко предельной степени интенсивности и напряженности выражения. Отсюда те яркие, мощные кульминации, приходящиеся чаще всего на третью четверть формы, неожиданные бурные взрывы, которые приближают некоторые из его романсов к драматической оперной сцене. Из той же особенности проистекает и другое явление: композитору постоянно «не хватает» слов в поэтическом тексте, и он вынужден прибегать к повторениям, а то и произвольным вставкам и дополнениям, не всегда в достаточной степени оправданным чисто логически, но необходимым ему для того, чтобы высказаться полностью, до конца. Отвечая на упрек в чрезмерно вольном обращении с поэтическим текстом, он ссылался на то, что и в реальной жизни человек, находящийся в состоянии сильного душевного возбуждения, часто повторяет по нескольку раз одни и те же слова. «Но даже если бы в действительной жизни ничего подобного никогда не случалось, — прибавляет Чайковский, — то я нисколько бы не затруднился нагло отступать от реальной истины в пользу истины художественной».

Форма романсов рождалась во взаимодействии поэтического и музыкального начал с обязательным учетом не только вокальной, но и фортепианной партии. Роль фортепиано в вокальной лирике Чайковского чрезвычайно велика, не ограничиваясь только созданием общего фона для исполняемой голосом мелодии или функциями изобразительно-характеристического плана. В ряде случаев фортепиано выступает как равноправный партнер исполнителя вокальной партии и между ними возникает задушевная доверительная беседа. Некоторые критики ставили в вину композитору пространные фортепианные заключения его романсов, но без них мысль осталась бы недосказанной и форма не получила бы должного завершения. Напрашивается аналогия с выразительными шумановскими «послесловиями», в которых бывает иногда сосредоточена квинтэссенция всего произведения, высказано главное, самое дорогое и сокровенное.

Круг поэтов, к которым обращался Чайковский в своем вокальном творчестве, широк и разнообразен. Среди них встречаются порой случайные, мало известные имена: какой-нибудь один мотив, удачный яркий образ или общий эмоциональный настрой мог привлечь внимание композитора к стихотворению, в целом не обладающему значительными поэтическими достоинствами. Но такие примеры сравнительно немногочисленны, основная же часть романсов Чайковского написана на высокохудожественные тексты, принадлежащие перу выдающихся русских поэтов XIX века. В их числе мы находим имена А. Толстого, Майкова, Тютчева, Фета, Полонского, Плещеева, Мея, Некрасова, Хомякова. В этой связи невольно бросается в глаза, что поэзия Пушкина, служившая неистощимым родником вдохновения для большей части русских композиторов — современников Чайковского, представлена в его вокальном творчестве всего одним романсом «Соловей», и то на переводный, а не оригинальный текст (Надо заметить, впрочем, что Чайковский был в этом отношении не одинок среди композиторов «шестидесятиического» поколения. В камерном вокальном творчестве Балакирева и Мусоргского мы также находим лишь единичные произведения на стихи Пушкина.). Чем объяснить, что автор «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», относившийся с обожанием ко всему созданному Пушкиным, проявил так мало внимания к малым формам его лирической поэзии?

Объяснению этого странного на первый взгляд парадокса может в какой-то степени помочь замечание Б. М. Эйхенбаума, по поводу «глухоты» Л. Н. Толстого к пушкинской лирике при том, что автор «Войны и мира» тонко чувствовал и понимал стихи Тютчева, Фета и других русских поэтов. «Толстому, — пишет исследователь, — уже нужны были нажимы, выкрики, а стихи Пушкина строились на обратном принципе — на равновесии, на гармонии элементов, на полном и равном звучании их». Чайковский мог восторгаться удивительной стройностью и гармоничностью стихов любимого им поэта, но в самом себе он не находил этих качеств. Ему, как и Толстому, нужны были для выражения своего душевного беспокойства иные, более сильно действующие средства. Если в опере, допускавшей более свободное обращение с текстом, эта «психологическая несовместимость» не ощущается столь явно, то в романсе, где каждая деталь, каждый мелкий штрих несут определенную выразительную нагрузку, преодолеть ее Чайковскому не удавалось.

При всем своем преклонении перед гением Пушкина он был художником иного мироощущения, иного характера чувствований. Творчество Фета, А. Толстого, Полонского и других поэтов-лириков второй половины XIX века оказывалось ему роднее и созвучнее. Композитору были близки в их поэзии и элегические настроения тоски, одиночества, томления по недостижимому идеалу, и та страстная «мятежность чувств», которую отмечал Салтыков-Щедрин у Фета. Привлекало его и свойственное им всем стремление к напевности, мелодичности стиха. Одним из характерных жанров поэтического творчества становится романс — стихотворная форма, словно просящаяся на музыку. О Фете Чайковский говорил, что он «не просто поэт, скорее поэт-музыкант», который «в лучшие свои моменты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область». Музыкальность стиха была причиной особого тяготения Чайковского к поэзии А. Толстого. «Толстой, — признавался он, — неисчерпаемый источник для текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов». Это же качество ценил Чайковский в лирике Апухтина, к стихам которого обращались многие композиторы в конце XIX и начале XX века.

Первая серия романсов Чайковского, изданная в 1869 году (Три ранних его романса, не публиковавшихся при жизни композитора, — «Мой ангел, мой гений, мой друг» на слова А. А. Фета, «Песня Земфиры» из «Цыган» Пушкина и «Mezza notte» («Полночь») на анонимный итальянский текст — еще незрелы и не содержат каких-либо характерных индивидуальных черт.), свидетельствует об уже достаточно определившейся творческой индивидуальности композитора, хотя и не свободна от некоторого однообразия приемов. В основном это романсы лирико-элегического характера, проникнутые настроениями грусти, душевной горечи, сожаления об утраченном счастье. К лучшим из них можно отнести такие, как «Нет, только тот, кто знал», «Отчего?» (оба в переводе Л. А. Мея из Гете и Гейне), вошедшие в число популярнейших образцов вокальной лирики Чайковского. Глубина и яркость выражения соединяются в обоих этих романсах с лаконизмом и тонким изяществом формы и изложения. Неторопливо развертывающаяся пластичная мелодия в первом из них звучит как тихое печальное признание, полное горечи и боли. Особую выразительную остроту придает ей начальный ход на малую септиму вниз с дальнейшим плавным постепенным заполнением.

Подобный оборот неоднократно применяется Чайковским как интонация скорбного раздумья или нежного настойчивого уверения («Примиренье», «Страшная минута»). Замечательно тесное взаимодействие вокальной и фортепианной партий, между которыми возникает выразительный диалог, ведущийся на протяжении всего романса.

Романс «Отчего?» может служить одним из прекраснейших примеров разнообразной экспрессивной нюансировки одного краткого мелодического оборота у Чайковского. Простая задумчивая фраза, родившаяся из интонации робкого, нерешительного вопроса, достигает в момент кульминации почти трагического звучания. Небольшое фортепианное заключение восстанавливает нарушенное равновесие, но в ушах слушателя продолжает звучать отчаянный вопль душевной боли и страдания.

В романсе «Слеза дрожит» на стихи А. К. Толстого вокальная партия соединяет мелодическую напевность с яркими декламационными акцентами. При этом особо выделена начальная квартовая интонация, которая далее вплетается в мелодию голоса. Форма романса очень проста, складываясь из двух тождественных по музыке строф. Фортепианная партия выполняет в основном сопровождающую роль, но заключительное построение, повторяющее первую половину вокального периода, «досказывает» не выраженное словами и придает целому законченность, закругленность.

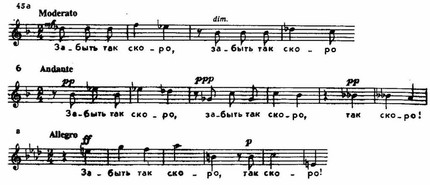

К охарактеризованной серии близок по характеру и отдельно изданный в 1870 году романс «Забыть так скоро» (По предположению Н. В. Туманиной, он был написан в одно время с группой из шести романсов ор. 6.) на стихи А. Н. Апухтина. Слова, вынесенные в его название, служат в тексте стихотворения рефреном, завершающим отдельные строфы. Чайковский интонирует их каждый раз по-разному. В первых двух строфах они звучат мягко, задумчиво, в третьей строфе (составляющей середину трехчастной формы) интервал увеличенной кварты и скорбная малосекундовая нисходящая интонация придают им большую выразительную остроту. Но особенно разительный драматический контраст вносит окончание последней (четвертой) строфы, где благодаря интервалу уменьшенной септимы с дальнейшим ниспаданием на малую сексту и перенесению в высокий напряженный регистр со сменой динамических оттенков ff и p, эти слова воспринимаются как возглас отчаяния.

Так в пределах небольшой по протяженности простой трехчастной формы композитор достигает необычайной силы драматического нарастания, создавая ярко динамизированную репризу с заменой мажора одноименным минором.

70-е годы и особенно первая их половина были одним из самых плодотворных периодов в камерном вокальном творчестве Чайковского. За это десятилетие написано немногим менее половины всех его романсов. И хотя основные стилистические особенности вокальной лирики композитора с достаточной ясностью выявляются уже в рассмотренной группе романсов, определенная эволюция может быть прослежена и в этой области его творчества. Расширяется ее образно-тематическая сфера, богаче и разнообразнее становится круг выразительных средств, возникают некоторые новые для Чайковского формы и жанры произведений. Среди них проникнутая горьким юмором песня в народном духе «Как наладили: дурак» (слова Мея), единственный у Чайковского восточный романс «Канарейка» (слова Мея), идиллическая сценка крестьянской жизни «Вечер» (слова Т. Г. Шевченко), баллада «Корольки». Интерес к национальному колориту проявляется в двух мазурках на стихи А. Мицкевича — драматической «Али мать меня рожала» и задорно веселой — «Баловница». В «Серенаде Дон-Жуана» (на слова из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан») Чайковский обращается к излюбленной русскими поэтами и композиторами первой половины XIX века испанской теме, но не пользуется традиционной формой болеро, следуя в большей мере, может быть, итальянским, нежели испанским образцам. В романсе сохранена двухстрофная песенная структура поэтического оригинала с постоянным припевом («От лунного света»), а повторяющийся бравурный ритурнель дополняет характеристику дерзкого, но рыцарственно благородного героя.

Основной областью вокального творчества Чайковского остается все же лирика в «чистом» ее виде, вне каких бы то ни было характеристически-описательных задач. Богатая и сложная гамма душевных переживаний воплощается композитором с помощью различных средств. В таких романсах, как «Уноси мое сердце» (слова Фета) и «Хотел бы в единое слово» (слова Гейне в переводе Мея), проникнутых единым страстным порывом, он больше заботится о целостности и законченности волнообразно развивающейся мелодической линии, чем о декламационном заострении отдельных фраз. Оба романса очень сходны не только по общей эмоциональной окраске, но и по форме изложения: легко взлетающий парящий мелодический рисунок вокальной партии, ровность и непрерывность ритмической пульсации в рамках шестидольного размера, соответствующего двум стопам стихотворного текста (В первом случае анапестической, во втором — амфибрахической.).

К иным средствам прибегает композитор в одном из самых драматических своих романсов «Примирение» (слова Н. Ф. Щербины). Медлительно развертывающаяся мелодическая линия голоса выражает состояние тягостного мучительного раздумья о безвозвратно утраченных мечтах и надеждах. Насыщенность мелодии интервалами большой и малой септимы, увеличенной кварты придают ей подчеркнуто экспрессивный декламационный характер. Более взволнованно, порывисто, словно невольно вырывающееся из души скорбное восклицание, звучат заключительные строки стихотворной строфы: «Пусть надеждой и лживой мечтой / Не смутится твой сон и покой».

Мелодическая фраза этого рефрена служит основой фортепианного вступления и заключения, благодаря чему она становится как бы лейтмотивом романса. Скромным как по размеру, так и по яркости выражения произведением такого же типа является романс на слова Апухтина «Ни отзыва, ни слова, ни привета», в котором мы находим некоторые интонационные переклички с охарактеризованным выше романсом «Слеза дрожит».

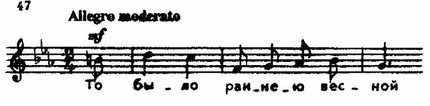

Одной из высших точек в развитии камерного вокального творчества Чайковского был рубеж 70-х и 80-х годов. Две серии романсов, относящихся к 1878 и 1880 годам (ор. 38 и 47), включают ряд замечательнейших по художественному совершенству и тонкости выражения образцов его вокальной лирики. Большая часть этих романсов написана на стихи любимого Чайковским поэта А. К. Толстого (восемь из двенадцати). Среди них такие чарующие своей поэтической прелестью и проникновенностью лирического чувства вокальные миниатюры, как «То было раннею весной» и «Средь шумного бала». Бережно и чутко воспроизводя «музыку стиха», композитор вместе с тем вносит в интерпретацию поэтического текста некоторые особые индивидуальные акценты. Так, в первой фразе романса «То было раннею весной» обращает на себя внимание, казалось бы, декламационно необоснованное выделение первых слов: «то было».

Но это находит оправдание дальше, в момент предзаключительной кульминации, где ряд восторженных восклицаний дан на той же, буквально повторенной или несколько измененной интонации.

Таким образом достигается интонационное единство целого.

Романс «Средь шумного бала» замечателен прежде всего своим лаконизмом, строгой экономией средств, с помощью которых создается законченный художественный образ. Плавно, волнообразно развертывающаяся вокальная мелодия с равномерным чередованием коротких подъемов и спусков на фоне мягко покачивающегося аккомпанемента отдаленно напоминает движение вальса. Вся немного грустная, тихо и приглушенно звучащая музыка романса словно подернута дымкой воспоминания и очень точно выражает то неясное двойственное чувство, которым проникнуто стихотворение Толстого.

Мотивы пантеистического восторга и преклонения перед красотой и величием окружающего мира звучат в романсе «Благословляю вас, леса...» на выбранные строфы из поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин». В этом сочинении отразились религиозно-философские искания композитора конца 70 — начала 80-х годов. Определение «романс» мало соответствует его характеру — это скорее монолог или сосредоточенное размышление. Уже небольшое строгое по изложению фортепианное вступление хорального типа с хроматической цепью задержаний приготавливает слушателя к чему-то серьезному и значительному. Простая и ясная декламационная мелодия вокальной партии, прерываемая частыми паузами и остановками движения, передает состояние человека, погруженного в глубокие думы. Постепенно нарастающее светлое чувство достигает ликующей силы в заключительной (четвертой) строфе, где высказана главная мысль произведения: «О, если б мог в свои объятья я вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить!» Эта яркая кульминация выделена с помощью целой суммы мелодических (начало с «вершины-источника»), гармонических (отклонение в тональность VII низкой ступени ми-бемоль мажора), динамических (нарастание от f до fff) и агогических (ускорение темпа) средств.

Не менее замечателен по силе выражения переполняющего душу светлого восторженного чувства романс «День ли царит...» на слова Апухтина, помещенный композитором в серии ор. 47 непосредственно вслед за предыдущим. Первые слова поэтического текста, вынесенные в заголовок романса, определяют общий характер его музыки, словно залитой ярким дневным светом. Все средства направлены на выражение одного господствующего душевного состояния. Основное мелодическое построение, вырастающее из краткой четырехзвучной интонации, описывает широкую дугу с постепенным восхождением к высотной кульминации и плавным замыканием. В среднем разделе благодаря сужению мелодического диапазона вокальной партии, изменению ладовой окраски (отклонение в минорную тональность III ступени) и снижению ритмической подвижности возникает известный контраст. В репризе повторяется основное построение, но в несколько измененном, расширенном виде и с превышением высотной кульминации. Важную выразительную роль играет в романсе партия фортепиано с ее бурно вздымающимися и откатывающимися назад волнообразными пассажами. Если искать аналогии этому романсу в оперном творчестве Чайковского, то прежде всего приходит на память ария Роберта из «Иоланты».

Рядом с такими ярко жизнеутверждающими сочинениями мы находим в этой же серии две драматизированные песни в народном духе «Кабы знала я, кабы ведала» (слова А. К. Толстого) и «Я ли в поле да не травушка была» (слова И. 3. Сурикова). В первой из них собственно песенное начало выражено слабо: вокальная партия крайних разделов, основанная на интонациях торопливо прерывистой взволнованной речи, носит скорее декламационный, чем песенный характер. Но отдельные фразы, разделенные паузами, образуют в своей последовательности восходящий ряд свободных секвенций, завершающийся более протяженной фразой с возвращением к исходному высотному уровню, что способствует мелодическому объединению всего первого построения. Контрастный средний раздел в вальсовом ритме близок по характеру к городской лирической песне-романсу варламовско-гурилевского типа. Собственно же народный колорит ярче всего выражен в окаймляющем романс фортепианном ритурнеле в духе печального свирельного наигрыша.

Та же тема горькой женской доли, столь широко и разнообразно отраженная в русской лирической народной песне, лежит и в основе романса на слова Сурикова. По форме (три строфы с лишь слегка варьированными окончаниями) и по характеру начальной мелодической попевки он более близок к истокам традиционной народной песенности, нежели предыдущий, но вторая половина строфы, построенной на секвенционном повторении ярко экспрессивной восходящей фразы, придает музыке драматический акцент, а завершающая строфу вокальная каденция, с каждым разом все более пространная и напряженная по звучанию, — дань сложившейся традиции бытования народной песни в городской среде.

Драматические настроения усиливаются и нарастают в вокальной лирике Чайковского середины 80-х годов. Особенно концентрированное, сгущенное выражение получают они в романсе «На нивы желтые» на слова А. К. Толстого из серии ор. 57, относящейся к 1884 году, хотя сам по себе поэтический текст не давал для этого достаточных оснований. В стихотворении Толстого слышится не безнадежное отчаяние, а мягкая элегическая грусть и задумчивость, навеваемые тишиной и покоем в окружающей природе. У Чайковского сама природа окрашивается в суровые мрачные тона. Во вступительном разделе романса речитативные фразы голоса сопровождаются тяжелыми глухими аккордами фортепиано в низком регистре («дрожа несется звон»), напоминающими уныло однообразные удары похоронного колокола. В среднем разделе вокальная речь приобретает более взволнованный, возбужденный характер, устремляясь к высотной и динамической вершине, но этот бурный порыв так же быстро иссякает и гаснет. Повторение основного построения в конце романса без каких-либо изменений музыкального материала и с теми же словами (У Толстого этого повторения нет.)подчеркивает безысходность страданий и тоски одиночества.

Мотивы душевной неудовлетворенности, сожаления о былом и безвозвратно ушедшем звучат и в некоторых романсах из наиболее обширной и в целом довольно пестрой по составу серии ор. 60(1886). Широко популярными стали такие из них, как «Ночи безумные» на слова Апухтина и «Ночь» (Е. М. Орлова обращает внимание на образ ночи как центральный, доминирующий образ всей этой серии, включающей двенадцать романсов на стихи разных поэтов.) на стихи Полонского, до некоторой степени родственные по своему образному строю и средствам музыкальной выразительности. Содержанием их являются печальные одинокие размышления среди ночной тиши и безмолвия, не приносящих успокоения больной страдающей душе.

В интонационном строе первого из этих романсов, как это не раз уже отмечалось, легко можно уловить отзвуки повышенно экспрессивной патетической цыганской мелодики. Влияние цыганского романса отчетливо прослеживается и в стихотворении Апухтина с его доходящей до надрыва горячечной возбужденностью тона, верно и точно переданной Чайковским в торопливо беспокойном мелодико-ритмическом рисунке вокальной партии. «Ночь» отличается большей сосредоточенностью, углубленностью выражения. В основе романса лежит мягкая задумчивая интонация вопроса-признания, повторяющаяся несколько раз с небольшими вариантами. Ответ дается в последней строфе на той же интонации нисходящей квинты: тоническое завершение музыкальной фразы придает ей более устойчивый характер, но метрически слабая амфибрахическая структура оставляет все же чувство какой-то недосказанности, неуверенности и неразрешенных сомнений.

Несколько мелодраматическую окраску приобретает тот же мотив одиноких безответных страданий в романсе «О, если б знали вы» на свободно интерпретированные стихи А. Н. Плещеева, по своему художественному достоинству, впрочем, уступающий двум предыдущим. Вместе с тем мы находим и в этой серии ряд прекраснейших вдохновенных образцов светлой поэтической лирики Чайковского. К их числу относятся изящный романс-уверение «Я тебе ничего не скажу» на слова Фета или «Нам звезды кроткие сияли» на стихи Плещеева с ровно и плавно текущей ласковой мелодией баркарольного характера. В последнем романсе настроение мечтательного покоя лишь на короткий момент нарушается в третьей строфе («Где эти ночи с их сияньем...») тревожными вопросами, но затем опять восстанавливается в конце.

Особую группу составляют романсы жанрово-характеристического типа, среди которых привлекает к себе внимание единственный «пушкинский» романс Чайковского «Соловей» на слова из «Песен западных славян». Стихотворный текст написан без деления на строфы, но по содержанию может быть расчленен на три раздела. Первые шесть строк представляют собой поэтический зачин, основанный на фольклорном приеме психологического параллелизма: три песни лесной птицы и три заботы доброго молодца. На словах первой половины этой двухчленной формулы Чайковский создает рефрен в народном духе, который повторяется в начале двух следующих разделов. Таким образом не только достигается композицион-пая законченность целого, но и подчеркивается контраст эпически повествовательного и драматического начал.

К той же группе относится и замечательная по своеобразию колорита «Песня цыганки» на известные стихи Полонского. Музыка этой сцены ночного расставания выдержана в приглушенных сумрачных тонах с оттенком некоторой таинственности. Особое значение приобретает неизменный рефрен с мелодией фригийского наклонения, настойчиво возвращающейся к нижнему опорному звуку.

В конце 80 — начале 90-х годов интерес к камерным вокальным жанрам у Чайковского заметно снижается, что можно отчасти объяснить напряженной работой над крупными произведениями симфонического и музыкально-театрального плана. Две серии романсов на слова Константина Романова ор. 63 и на стихи французских поэтов ор. 65, написанные в 1887 — 1888 годах, являются работами «проходящего» значения, выполнение которых продиктовано в большей степени взятыми на себя обязательствами, чем подлинным творческим увлечением. В целом оба опуса не принадлежат к значительным творческим достижениям композитора, хотя и содержат в себе отдельные удачи. В первой из этих серий выделяются романсы светлого лирического характера «Растворил я окно» и «Уж гасли в комнате огни», привлекающие своей мелодической выразительностью и тонкостью колорита. Не лишены своеобразной прелести и некоторые из романсов французского цикла, в целом простые и непритязательные по изложению. К бесспорным их достоинствам относится безупречность музыкальной декламации французского текста.

После пятилетнего промежутка Чайковский вновь возвратился к жанру камерной вокальной миниатюры, создав весной 1893 года шесть романсов на стихи Д. М. Ратгауза ор. 73, оказавшихся последней его работой в этой области. Бесцветные эпигонские стихи молодого поэта привлекли к себе внимание композитора эмоциональной созвучностью тому настроению, во власти которого он находился в то время (Романсы написаны в промежутке между окончанием эскизной записи Шестой симфонии и превращением ее в законченную партитуру.). «Меня просто заинтересовал вопрос, — писал он их автору, — почему вы склонны к грусти и печали. Есть ли это следствие темперамента или каких-нибудь особенных причин?.. Я имею претензию в музыке своей быть очень искренним, — между тем, ведь я тоже преимущественно склонен к песням печальным...».

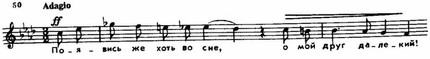

Романсы этой серии не равноценны по своему значению: некоторые из них являются перепевами старых мотивов («В эту лунную ночь», «Средь мрачных дней») и не прибавляют ничего существенного к уже ранее сказанному композитором. Новые черты лирики Чайковского находят отражение главным образом в двух первых («Мы сидели с тобой», «Ночь») и заключительном («Снова, как прежде, один») романсах, проникнутых трагическим настроением мучительного одиночества, беспросветного душевного мрака и уныния. Выразительность всех элементов музыкальной речи сгущена до предела, каждая интонация, каждый ход мелодии, каждый гармонический оборот приобретают экспрессивную весомость. Отсюда и лаконизм, сжатость формы, в основе которой лежит одна повторяющаяся лишь с небольшими вариантами интонация подобно назойливо сверлящей мозг неотвязной мысли.

Относительно более развернут и разнообразен по материалу написанный ранее других романс «Мы сидели с тобой». Неизменное возвращение мелодии к исходному звуку передает состояние какого-то оцепенения чувств, завороженности окружающей тишиной и покоем. Остинатное хроматически нисходящее движение средних голосов в партии фортепиано на тоническом органном пункте усиливает ощущение полной, совершенной неподвижности.

Раздающийся издалека глухой раскат грома, передаваемый коротким тремоло в басу, пробуждает бурю в душе, застывший покой сменяется трагическим отчаянием. Но стремительное нарастание прерывается неожиданным спадом и повторением начального мелодического оборота, подчеркивающим роковую безысходность страдания. Контраст крайних разделов подчеркивается сменой мажора параллельным минором.

Подобной контрастности нет в двух других названных романсах. В «Ночи» основная мелодическая фраза, настойчиво повторяющаяся как в вокальной партии, так и у фортепиано, представляет собой цепь нисходящих секундных интонаций вздоха, стона или рыдания. В момент кульминации перенесенная на октаву вверх, она звучит как мучительный вопль отчаяния, остающийся безответным.

Та же страдальческая интонация почти непрерывно слышится у фортепиано в заключительном романсе «Снова, как прежде, один», в то время как в голосе однообразно повторяется короткая фраза, заключенная в узком диапазоне малой терции. «...Все движение и раскрытие идеи покоится здесь на звучании, на дыхании, на слуховом ощущении, а не на абстрактной архитектонике», — замечает Асафьев по поводу этих двух романсов, в которых он находит известную параллель циклу «Без солнца» Мусоргского.

Особое место в камерном вокальном творчестве Чайковского занимает цикл из шестнадцати песен для детей, написанных на слова из стихотворного сборника Плещеева «Подснежник» (Исключение составляют «Ласточка» на стихи Сурикова и «Детская песенка» («Мой Лизочек так уж мал») на слова К. С. Аксакова.). В отличие от «музыки о детях для взрослых» (Асафьев), какой является гениальная «Детская» Мусоргского, Чайковский обращался в своих песнях к самим детям, рассчитывая на их уровень восприятия и круг обычных, повседневных детских интересов. Этим определяется как тематика песен, так и сравнительная простота их музыкального языка, никогда, впрочем, не переходящая в упрощенчество и плоский примитивизм. Композитора упрекали даже в том, что он излишне «осерьезил» некоторые из песен (Иногда на самом деле невольно прорываются характерные для Чайковского драматические обороты. Так, фортепианный ритурнель в песне «Зимний вечер» вызывает неожиданную ассоциацию с хором приживалок из четвертой картины «Пиковой дамы».).

Среди лучших номеров цикла можно назвать изящную песенку «Мой садик», поэтичную «Весну» («Уж тает снег, бегут ручьи») с ее призывными интонациями типа весенних «закличек», сурово окрашенную «Колыбельную песнь в бурю», выдержанную в народно-песенном складе, остро характеристическую «Кукушку», в которой Танеев находил близость к Мусоргскому. В целом цикл представляет собой ряд высокохудожественных миниатюр, успешно служащих задаче музыкального воспитания детей.

Чайковский. Симфоническое творчество

Symphony music

Великий художник и мастер широкого кругозора, оставивший огромное по объему богатейшее наследие в самых различных областях музыкального творчества, Чайковский по характеру своего мышления являлся в первую очередь симфонистом. «...Опера, — писал он однажды, — едва ли все-таки не самая богатая музыкальная форма. Но чувствую, что я все-таки более склонен к симфоническому роду». Язык «чистой» инструментальной музыки, не связанной со словом, привлекал его свободой выражения многообразного мира идей, чувств и настроений в их движении, развитии, сложных противоречивых связях и противоборстве. Драматическое восприятие мира Чайковским определило остроконфликтный характер его симфонизма и в то же время высокий интеллектуализм, сила логического мышления и способность к большим широким обобщениям позволяли ему создавать целостные, внутренне законченные композиции крупного масштаба, проникнутые единым последовательно и напряженно развивающимся замыслом.

Стало уже обычным сопоставление Чайковского как гениального симфониста с Бетховеном, несмотря на все различие конкретной идейно-художественной проблематики их творчества и тех культурно-исторических условий, в которых оно развивалось. Для самого автора «Патетической» бетховенское творчество всегда оставалось высшим, недосягаемым образцом полной, совершенной гармонии формы и содержания, равновесия стихийно-эмоционального и рационально-организующего начала. Оспаривая мнение о растянутости некоторых симфоний Бетховена, Чайковский писал: «...изучая его, изумляешься, до чего у этого гиганта между всеми музыкантами все одинаково важно, все полно значения и силы и вместе с тем, как он умел сдерживать невероятный напор своего колоссального вдохновения и никогда не упускал из виду равновесия и законченности формы». «Но если я готов защищать Бетховена от обвинения в растянутости, — замечает он несколько далее, — то не могу не признать, что послебетховенская музыка являет нам пример излишеств и многоречивости, доходящей до remplissage’a».

Это критическое замечание, конечно, не отражает в полной мере отношения Чайковского к творчеству композиторов романтического поколения, непосредственно принявших эстафету от Бетховена. Не только особенно любимому им Шуману, в музыке которого он находил «отголосок тех таинственно глубоких процессов нашей духовной жизни, тех сомнений, отчаяний и порывов к идеалу, которые обуревают сердце современного человека», но и таким не столь ему близким композиторам, как Мендельсон, Берлиоз, Лист, Чайковский был многим обязан в своем творческом развитии, в выработке своего стиля, языка и манеры письма. Если постараться кратко определить, какие именно стороны музыкального романтизма оказали наиболее прямое и непосредственное воздействие на формирование его симфонического мышления, то надо отметить два основных момента: 1) усиление лирического начала и связанное с этим тяготение к тематизму песенно-романсного склада, часто восходящему своими корнями к сфере бытовых интонаций; 2) стремление к образной конкретности музыки, сближению ее с литературой, драматургией, изобразительными искусствами, находящее свое последовательное выражение в романтическом принципе программности.

Элементы программности в той или другой степени присущи значительной части симфонического творчества Чайковского. Он не мог согласиться с Ларошем, считавшим его «антипрограммным» композитором, и утверждал, что программная музыка не только имеет законное право на существование, но и «должна быть, подобно тому как нельзя требовать, чтобы литература обошлась без эпического элемента и ограничилась бы одной лирикой». В известном смысле можно говорить о программности как об одном из общих основополагающих начал его симфонизма. Отвечая на вопрос фон Мекк, Чайковский писал: «Так как мы с вами не признаем музыки, которая состояла бы из бесцельной игры в звуки, то с нашей широкой точки зрения всякая музыка есть программная». Известно, что он сам указывал на существование «скрытой» программы в ряде своих произведений даже при отсутствии программного заголовка, указывающего на конкретный характер тех идей, образов или жизненных процессов, которые волновали его при сочинении музыки.

Симфонический стиль Чайковского сложился на основе органического взаимопроникновения и синтеза классических и романтических элементов. Усвоив ценнейшие достижения романтизма в области музыки, открывшие перед ней новые богатейшие перспективы отражения духовной жизни человека и окружающего его мира, он сохраняет верность классическим принципам формообразования и разработки тематического материала. Романтическая интенсивность переживания и яркая образность музыкального языка соединяются в его творчестве с бетховенской строгой дисциплиной мысли и волей к единству. Именно это позволило Чайковскому создать крупномасштабные симфонические композиции, полные страстного душевного волнения, острейших выразительных контрастов, взлетов и падений, и в то же время конструктивно ясные, стройные и законченные по форме. Не овладев классической логикой становления крупного целого на основе последовательной переработки немногих основных элементов, Чайковский, как замечает Б.В. Асафьев, «не стал бы великим мастером симфонии, симфонистом-мыслителем, вернувшим эмоционально-раскиданную или созерцательно-расплывчатую романтическую симфонию к вершинам бетховенского симфонизма и бетховенской драматургии, т.е. к строительству симфонии как арены борьбы и конфликтного развития идей».

Глубоко освоив весь опыт развития симфонической музыки от венских классиков до Шумана, Берлиоза и Листа, Чайковский соединил бетховенский драматизм, широту и силу философского обобщения с актуальной для современной ему русской действительности проблематикой, с русским национальным строем образов и интонации. Обширное и разнообразное по жанрам симфоническое творчество Чайковского составляет ценнейшую часть отечественного классического художественного наследия, по степени своей значительности сопоставимое с высшими ее достижениями в области литературы. Именно симфонии и другие оркестровые сочинения композитора раньше всего остального, что было им создано, получили известность за пределами нашей страны и способствовали мировому признанию русской музыки.

Чайковский. Фортепианное творчество

Piano music

В 1873 году Ларош писал о группе появившихся к тому времени в печати фортепианных пьес Чайковского: «...нетрудно заметить, что талант его не развертывается в них в полном блеске, что г. Чайковский в мелких пьесах выказывает менее изобретательности, менее огня и менее искусства, чем в больших сочинениях. Ему нужны роскошные, разнообразные краски новейшего оркестра и широкий простор симфонических форм; только в этих обширных и блестящих сферах он чувствует себя дома, а там, где палитра его становится беднее, он беднеет вместе с палитрой». Несколько далее, однако, критик смягчает категоричность своего приговора и вносит в него некоторые оговорки: «Впрочем, в мелодическом отношении те фортепианные пьесы, которые не представляют виртуозных притязаний, гораздо привлекательнее... многие из фортепианных пьесок г. Чайковского игрались публично в Москве. Весьма желательно, чтобы пример московских пианистов нашел побольше подражателей...».

Суждение Лароша остается, в общем, верным и по отношению к фортепианному творчеству Чайковского в целом. Чайковский не был «фортепианно мыслящим» композитором: с чисто пианистической точки зрения его сочинения для фортепиано часто недостаточно выигрышны и не очень удобны для исполнения. Но они привлекают свежестью, образностью музыки, простотой и непосредственностью выражения. Чайковскому принадлежит более ста пьес для фортепиано различного объема и типа, пользовавшихся широкой популярностью у современников. Многие из этих пьес заняли прочное место и на концертной эстраде, и в повседневном быту, став неотъемлемым достоянием домашнего музицирования. Не отличаясь особой утонченностью пианистической фактуры и оригинальностью приемов изложения, они привлекали своим выразительным мелодизмом и яркой образностью музыки, связанной с родными и близкими сердцу композитора картинами русской городской и усадебной жизни.

Фортепианный стиль Чайковского соединяет черты шумановской характеристичности и остроты рисунка с безыскусственной простотой и задушевностью песенно-романсного мелоса. Основную часть его фортепианных сочинений представляют небольшие и технически несложные пьесы, рассчитанные на средние любительские возможности. Одна из серий этих пьес, обозначенная ор. 40, так и озаглавлена «12 пьес средней трудности». Как правило, это лирические или характеристически-изобразительные миниатюры в типичных для романтического пианизма жанрах: Романс, Ноктюрн, Экспромт, Юмореска и т. д. Многие из них отмечены чертами той интимной «домашности», которая была характерна для русского пианизма первой половины XIX века, включая и некоторые из глинкинских фортепианных сочинений. Такой простотой и непосредственностью выражения отличаются певучие пьесы Чайковского типа песни или романса, в которых мелодия, находящаяся обычно в верхнем голосе, поддерживается ровным аккордовым или гармонически фигурированным аккомпанементом с возникающими время от времени имитациями и свободными подголосками в средних голосах: например, «Песня без слов» из серии ор. 2 под общим названием «Воспоминание о Гапсале», «Романс» ор. 5. К тому же типу принадлежат и два ноктюрна, из которых особенно привлекает своей мелодической выразительностью и изяществом фактуры до-диез-минорный ноктюрн ор. 19. Верхний мелодический голос переносится в репризе трехчастной формы в средний «виолончельный» регистр и обвивается тонким пассажным орнаментом в правой руке. Таким образом преодолевается механическая повторность и достигается разнообразие колорита. Простейшим же образцом пьес этого рода может служить «Грустная песенка» из ор. 40, в которой мелодия неизменно звучит в верхнем голосе на фоне равномерного аккордового сопровождения.

Пьесы скерцозного характера часто вызывают живые конкретные жанровые ассоциации. Такова, например, остроумная Юмореска ор. 10 с острыми плясовыми ритмами и имитацией гармошечных переборов с назойливо повторяющимися чередованиями двух септаккордов или «Русская пляска» ор. 40. Более развернутую жанровую сценку представляет собой пьеса «В деревне» с двумя контрастирующими разделами: вступительным Andante sostenuto песенного склада и бойким плясовым Allegro molto vivace.

Ряд пьес написан в танцевальных жанрах, опоэтизированных композиторами-романтиками и освобожденных от своего первоначального прикладного назначения. Это прежде всего мазурка и особенно излюбленный Чайковским вальс. Ему принадлежит целая серия разнообразных по характеру фортепианных вальсов: Вальс-каприс, Вальс-скерцо, Салонный вальс, Сентиментальный вальс, Вальс-безделушка, шутливо-игрушечный Пятидольный вальс и просто вальсы без дополнительных определений. В ритме вальса выдержаны и некоторые из пьес, не имеющих этого обозначения. Среди лучших образцов этого жанра можно назвать два вальса из серии ор. 40: легкий изящный ля-бемоль-мажорный и меланхолически чувствительный фа-диез-минорный. Ровное движение верхнего голоса половинными длительностями, «вопреки» трехдольному размеру, в среднем разделе обоих вальсов придает музыке особую плавность и певучесть (Подобный же прием характерен и для ряда вальсовых эпизодов в крупных симфонических и театральных произведениях Чайковского.).

Издавая свои фортепианные миниатюры, как правило, сериями по шесть, двенадцать (ор. 40) и даже восемнадцать (ор. 72) в каждой, Чайковский большей частью не стремился к их внутреннему единству и группировал в одной серии весьма разнородные по характеру и по жанру пьесы. Исключением являются два цикла, объединенных общим замыслом, — «Времена года» и «Детский альбом» (Иной принцип служит объединяющим началом в цикле «Шесть пьес на одну тему» ор. 19. На основе простой, но выразительной песенной темы композитор создает ряд разнохарактерных пьес, включающий прелюдию, фугу, экспромт, похоронный марш, мазурку и скерцо.).

В сочинениях более крупного виртуозного плана, рассчитанных на исполнение с концертной эстрады, Чайковский часто обращается к тому же кругу образов быта или опоэтизированной танцевальности, которые так широко и разнообразно представлены в его многочисленных фортепианных миниатюрах, но облекает их в более пышную блестящую пианистическую форму. К этой группе относится одна из самых ранних его фортепианных пьес «Русское скерцо», обозначенное op. 1. В основу этого произведения положена записанная композитором на Украине народная песня (Среди известных по записям украинских народных песен не обнаружено полной аналогии данному напеву, но исследователями отмечается ряд близких к нему образцов. Та же песня была ранее использована Чайковским в первой части неоконченного струнного квартета в качестве темы главной партии. Но в «Русском скерцо» композитор излагает мелодию вдвое более краткими длительностями, из-за чего плавный лирический напев приобретает характер бойкой плясовой песни. Материал вступительного Adagio misterioso квартета в несколько измененном виде положен в основу среднего раздела скерцо.), которую он развивает преимущественно с помощью вариационного метода. В некоторых используемых Чайковским приемах сказывается очевидное влияние глинкинской «Камаринской». Тема звучит вначале легко и прозрачно, сопровождаемая только скромным подголоском, но затем, по мере вступления новых голосов, фактура постепенно уплотняется, становится все более грузной и массивной. Ларош не без основания упрекал композитора за недостаточное соответствие ее светлому грациозному характеру народной мелодии: «Некоторые из его вариаций, сделанные на манер Глинки, интересны и благозвучны, но большая часть их основана на таких виртуозных приемах (октавы, прыжки целыми аккордами, martellato), которые имеют своим последствием грозные раскаты фортепианных громов, отнюдь не подходящих к характеру песни...».

Более широко задуманную жанровую сцену представляет собой написанная почти двумя десятилетиями позже «Думка» (1886) — род русско-украинской рапсодии , в основу которой положены оригинальные авторские темы народно-песенного и плясового характера, расцвечиваемые с помощью разнообразных приемов виртуозной фортепианной техники.

К той же группе произведений надо отнести и ряд пьес из последнего фортепианного цикла Чайковского ор. 72, написанного летом 1893 года. Среди входящих в состав этого опуса восемнадцати пьес, различных по своему характеру и степени трудности, мы находим такие прекрасные образцы углубленной патетической лирики композитора, как «Размышление», меткие характеристические зарисовки шумановского типа (например, «Резвушка»), сочные, колоритные жанровые сценки из народной жизни («Сельский отзвук», «Приглашение к трепаку»), блестящий виртуозный «Концертный полонез» и ряд других.

Самое крупное и значительное по широте и содержательности замысла из сольных фортепианных произведений Чайковского — Большая соната соль мажор, написанная в 1878 году.

Князей тысячи, Бетховен — один!». Интересные факты из жизни композитора

17 декабря (по некоторым данным — 16-го) 1770 года родился композитор и пианист-виртуоз Людвиг ван Бетховен.

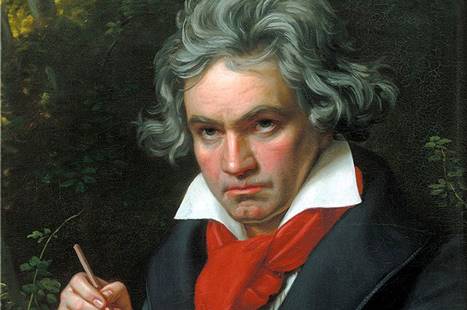

Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера. 1820 год.

Современников поражала не только манера игры Людвига, но и «всклокоченный» внешний вид и резкое поведение. Бетховен не стеснялся нелестно говорить об императоре и мог нагрубить слушателям, если те переговаривались во время концерта.

История

одного произведения: Третья симфония Людвига ван Бетховена

История

одного произведения: Третья симфония Людвига ван Бетховена

АиФ.ru раскрывает несколько интересных фактов из жизни знаменитого и противоречивого композитора.

Отец мечтал сделать из Бетховена «второго Моцарта»

Будущий композитор родился в музыкальной семье: его отец был тенором, а дед — капельмейстером в придворной капелле. С юных лет Иоганн Бетховен учил сына игре на клавесине и скрипке. Позже мальчик освоил и орган — эту науку ему преподавал знакомый отца. Но «второго Моцарта», к разочарованию отца, из ребёнка не вышло.

В 17 лет музыканту пришлось стать кормильцем в семье

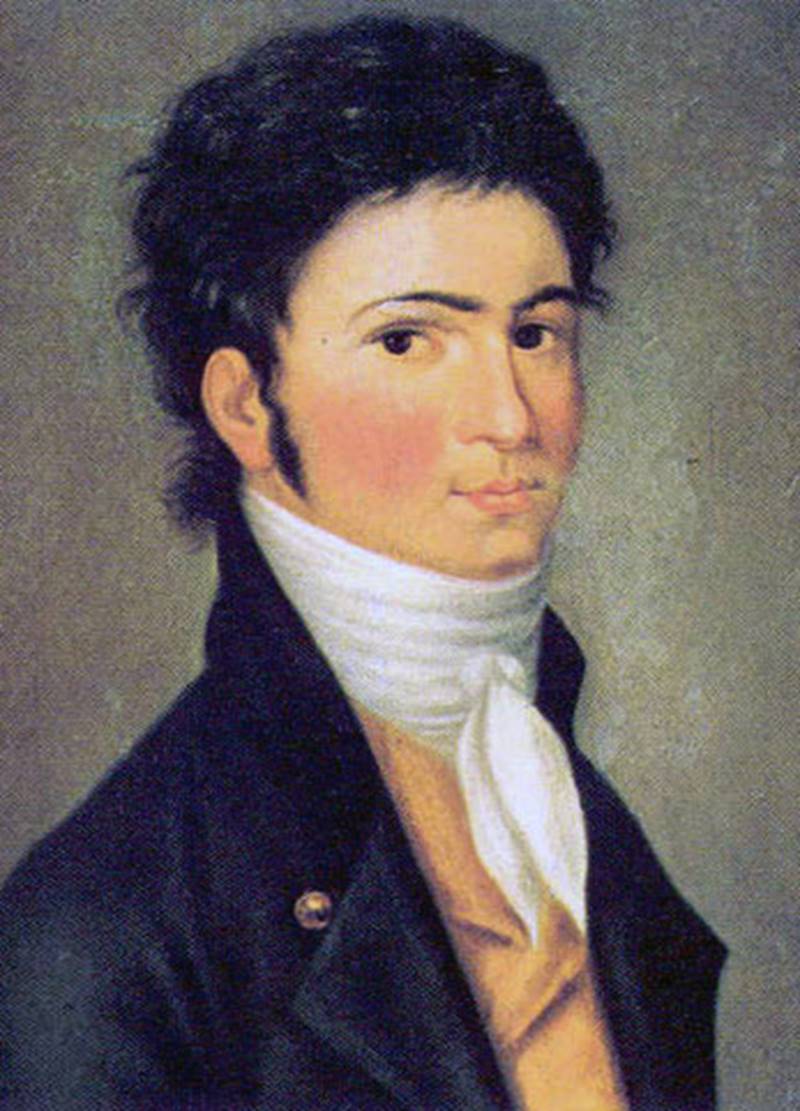

Бетховен в возрасте 30 лет. Портрет Carl Traugott Riedel. 1801 год. Commons.wikimedia.org

У Людвига было два младших брата, ответственность за них он чувствовал всю жизнь, а в зрелом возрасте стал опекуном своего племянника. В 1787 году мать Бетховена умерла от туберкулеза. Отец начал беспробудно пить. Пианист в тот момент жил в Вене, но вынужден был оставить учебу и вернуться домой, в Бонн. Людвиг взял на себя все заботы о семье и устроился альтистом в местный оркестр. Через 2 года Бетховен смог вздохнуть полегче: согласно судебному постановлению, половина зарплаты его отца переходила на содержание семьи.

Бетховен сочувствовал революционерам

Когда произошла Великая Французская революция, молодой композитор посещал лекции в Бонне. Один из профессоров его университета выпустил сборник стихов, где воспевал новый порядок. Студент поддержал альбом и сам, вдохновленный, написал «Песню свободного человека».

Многие произведения потерявший слух композитор писал по памяти

В 26 лет у Бетховена начал развиваться тинит — воспаление внутреннего уха. Музыкант полностью утратил слух и все дальнейшие сочинения писал «по памяти» — представлял их звучание в уме.

Бетховен пользовался «разговорными тетрадями»

Бетховен за работой. Картина Karl Schlosser. Около 1811 года.

Уже будучи глухим композитор общался с друзьями через «разговорные тетради». Они писали туда свои реплики, а Бетховен отвечал — или письменно, или вслух. Пара таких тетрадей оставалась у немецкого музыканта Антона Феликса Шиндлера, но он, по-видимому, сжёг их — слишком много там было неодобрительных высказываний в адрес императора. «Это, к сожалению, была излюбленная тема Бетховена; в разговоре Бетховен постоянно возмущался власть предержащими, их законами и постановлениями», — писал позже друг и биограф композитора.

Незнатное происхождение дважды помешало Бетховену жениться

Первым разочарованием музыканта стал отказ богатой вдовы Жозефины Брунсвик. Хоть она и отвечала на чувства пианиста взаимностью, его женой так и не стала. Причина проста: если бы Брунсвик вышла за простолюдина, она могла потерять опеку над детьми, рожденными от первого мужа-графа.

Джульетта Гвиччарди. Именно ей композитор посвятил Лунную сонату. 1824 год.

Во второй раз Бетховену отказала Тереза Мальфатти — она тоже хотела в мужья только благородного господина.

Своему покровителю, князю Лихновскому музыкант заявил: «Князей тысячи, а Бетховен — один!»

Как-то музыкант гостил у князя Лихновского, и тот попросил что-нибудь исполнить. Бетховен отказался. Но князь настаивал. Тогда Бетховен ушёл в другую комнату и заперся. Князь приказал выломать дверь. Оскорбленный композитор уехал домой, а Лихновскому прислал письмо: «Князь! Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существуют и будет существовать тысячи, Бетховен же — только один!»

Бетховена поддерживали русские покровители

Когда молодой композитор только приехал в Вену, освоиться ему помог меценат Иван Броун-Камус, сын вельможи при дворе Екатерины. А знаменитым «русским квартетам» Бетховен обязан Андрею Разумовскому, русскому послу в Вене. Неравнодушный к музыке дипломат содержал струнный квартет — для этих артистов Бетховен и писал. Сами произведения, кстати, нередко называют «квартетами Разумовского».

Иоганн ван Бетховен — отец Бетховена

___________________________________

Здравствуйте, дорогие любители творчества Бетховена. Сегодня мы расскажем об отце великого композитора.

Дата и место рождения

Иоганн ван Бетховен — именно так звали отца великого композитора. В свою очередь Иоганн был сыном Людвига Старшего (дедушки великого композитора) и его супруги — Марии Жозефы Болл.

Родился он 14 ноября 1740 года, вероятнее всего в городе Мехелен (Фландрия), как и его отец. Однако среди некоторых западных биографов есть мнение, что Иоганн на самом деле не был биологическим сыном Людвига Старшего, а был им усыновлен.

С другой стороны число биографов, выдвигающих данную гипотезу, ничтожно мало. Более того, эти биографы основываются на, мягко говоря, сомнительных аргументах, о которых мы даже говорить не будем.

Поэтому нам нет смысла сомневаться в том, что Иоганн был биологическим сыном Людвига Старшего, ровно, как и биологическим отцом Людвига Младшего (того самого великого композитора).

Иоганн, кстати говоря, был не единственным ребенком Людвига Старшего. До него у дедушки Бетховена родились еще двое детей, но жили они недолго. Старшая сестра Иоганна прожила всего год, а дата смерти его старшего брата нам, вообще, неизвестна:

· Мария Людовика Бернардин ван Бетховен (27-28 августа 1734 года, Бонн — 17 октября 1735, Бонн);

· Марк Джозеф ван Бетховен (24-25 апреля 1736, Бонн — дата и место смерти неизвестно);

С детства Иоганн обучался вокалу под руководством своего отца, параллельно изучая скрипку и альт. После посещения начальной школы год или два он провел в иезуитском колледже.

Уже в 1752 году Иоганн поет (сопрано) в Боннской капелле, правда бесплатно. Через четыре года (с 25 марта 1756) он будет официально работать в капелле за деньги. Вероятно, в тот момент его мутировавший голос уже понизился до регистра «тенор», коим он и останется. Более того, Иоганн параллельно подрабатывал преподавателем по фортепиано и вокалу.

Насколько хорошим музыкантом был Иоганн, мы не знаем. Некоторые биографы утверждают, что отец Людвига обладал прекрасным голосом, как, в свою очередь, и его отец — Людвиг Старший. В то же время другие источники настаивают на том, что Иоганн был весьма посредственным музыкантом, особенного на фоне прекрасного голоса его отца.

Несчастная семейная жизнь

Известно, что 12 мая 1767 состоялась женитьба Иоганна на Марии Магдалине Кеверих — девятнадцатилетней вдове , которая впоследствии станет матерью великого композитора Бетховена. Венчание происходило в церкви Святого Ремигия, где через 2,5 года будут крестить их сына — Людвига.

До сих пор биографы не могут ответить (да и вряд ли ответят) на вопрос, при каких именно обстоятельствах познакомились родители великого композитора. Вероятнее всего, Иоганн познакомился с Марией Магдалиной во время поездки на ее родину — в Эренбрайтштайн (Кобленц, Трирское курфюршество).

Также следует учесть, что кузина Марии Магдалины была замужем за Иоганном Ровантини — коллегой Иоганна в боннской капелле. Вполне возможно, что Ровантини как-то поспособствовал знакомству будущих родителей Бетховена, но полной уверенности в этом нет.

Стоит также отметить, что Людвиг Старший был категорически против этого брака, хотя потом он все равно с этим смирился, учитывая, что Мария Магдалина оказалась очень хорошей невесткой.

В первое время после женитьбы Иоганн и Мария Магдалина жили в доме на улице Бонгассе 515 (сейчас — Бонгассе 20), где впоследствии и родится великий композитор. При этом, Людвиг Старший, отец Иоганна, переехал в квартиру, расположенную в доме на этой же улице — буквально по диагонали напротив дома Иоганна.

Всего у Иоганна и Марии Магдалины было семеро детей, из которых выжили только трое, отмеченные желтым цветом на картинке ниже. Среди них и будущий великий композитор:

Как видите, семейная жизнь Иоганна была хоть и плодотворной, но абсолютно несчастной, так как потеря четверых детей в младенческом периоде (как и в любом другом возрасте) стала бы невыносимой утратой для любого человека.

Стоит отметить, что для Марии Магдалины это был уже второй неудачный брак — в первом она потеряла не только супруга, но и ребенка, тоже в младенческом возрасте. А сама мать великого Бетховена назвала свой брак с Иоганном «цепью горестей».

Был ли отец Бетховена алкоголиком?

К сожалению Иоганн, в отличие от своего уважаемого отца Людвига и не менее уважаемого сына (тоже Людвига), был сплошным разочарованием для своей семьи, прежде всего из-за проблем с алкоголизмом.

Мы не знаем, что именно послужило для Иоганна причиной его злоупотребления алкоголем. Возможно, свою роль сыграли плохие гены — его мать, Мария Жозефа Болл(она же — бабушка великого Бетховена), также была одержима алкоголизмом, за что ее супруг, Людвиг Старший, был вынужден отправить ее в монастырь до конца жизни.

Учитывая то, что Людвиг Старший помимо работы капельмейстером занимался винной торговлей, в их доме всегда было вино. А это безусловно добавило масло в огонь как в случае с матерью Иоганна, продававшей это вино, так и в его собственном случае.

С другой стороны катализатором зависимости Иоганна от алкоголя могла стать его психологическая слабость, связанная с чередой неудач и семейных трагедий. Однако большинство биографических источников говорят о том, что еще до смерти своего первого сына Иоганн злоупотреблял алкоголем. Более того некоторые биографы допускают, что именно алкоголизм Иоганна стал одной из причин такой низкой выживаемость его детей.

Однако есть и биографы, которые, вообще, сомневаются в наличии у Иоганна ван Бетховена каких-либо признаков алкоголизма.

В частности музыковед Джозеф Шмидт-Георг утверждал, что Иоганн выпивал не больше и не чаще, чем среднестатистический житель Бонна в тот период.

Однако абсолютное большинство биографов все-таки утверждают обратное, называя Иоганна неисправимым алкоголиком.

Более того, об алкогольной зависимости Иоганна свидетельствует тот факт, что в 1789 году девятнадцатилетний Людвиг (сын Иоганна и будущий великий композитор) подал курфюрсту ходатайство с просьбой заставить своего отца выплачивать своим детям половину своего жалованья.

Дело заключалась в том, что на тот момент Мария Магдалина — жена Иоганна и мать Людвига уже умерла, и по свидетельствам биографов Иоганн после этого случая окончательно спился и не мог содержать семью, а жалованья молодого Людвига (он тоже работал в капелле) не хватало на содержание двух младших братьев.

Хотя Иоганн в то время уже потерял свой певчий голос и практически не работал в капелле, по законам того времени ему все равно должны были выплачивать определенное жалованье до конца жизни, как и любому другому музыканту капеллы. Поэтому Людвиг попросил курфюрста сослать Иоганна из Бонна и удерживать половину его жалованья в пользу детей — то есть себя и своих младших братьев. Однако вскоре Людвиг передумал по поводу ссылки Иоганна и оставил в ходатайстве только ту часть просьбы, которая касалась жалованья.

Курфюрст Максимилиан Франц одобрил просьбу Людвига, и в результате этого Иоганн остался в Бонне. Он получал своего жалованье лично на руки и, как ни странно, без проблем выплачивал половину своего дохода Людвигу, как своему старшему и самому дееспособному сыну. А Людвиг, в свою очередь рационально пользовался этими деньгами, помогая младшим братьям.

По факту Людвиг после смерти матери стал главой своей семьи, так как Иоганн уже не был полностью дееспособным.

Каким мы помним Иоганна?

Иоганн был неудачником сразу по многим параметрам. У него не сложилось ни семейного счастья, ни карьеры. Нет сомнений, что Иоганн мечтал занять место своего отца-капельмейстера после его смерти. Однако, когда Людвиг Старший скончался (1773, перед Рождеством), на его должность поставили другого музыканта, ибо о вредной привычке Иоганна уже знал, наверное, весь Бонн.

После смерти Людвига Старшего также ухудшилось и материальное положение Иоганна и его семьи в целом, так как отец всячески помогал ему при жизни. Конечно, Людвиг Старший оставил Иоганну какое-то наследство, но он его потихоньку распродает и пропивает. В свою очередь Мария Магдалина, будучи пока еще живой, подрабатывала, подшивая одежду знакомых и соседей, но это был не серьезный заработок.

С другой стороны Иоганн мог бы обеспечить себе и своей семье хорошее финансовое состояние, если бы не его вредная привычка. В частности, по словам Фишера (хозяина дома, где какое-то время жили Бетховены) Иоганн часто давал уроки фортепиано и вокала для сыновей и дочерей очень богатых и влиятельных жителей Бонна, а также некоторых дипломатов. Следовательно, он мог бы стать более успешным с финансовой точки зрения. Но его вредная привычка все равно брала свое.

Иоганна часто жалели только из-за уважения к его отцу. В частности, еще при жизни Марии Магдалины произошел просто ужасно некрасивый случай, когда Иоганн, нуждающийся в деньгах, пытался обмануть наследников покойного графа Каспара Антона фон Бельдербуша (1722—1784) — первого министра курфюрста, виртуозно подделав его подпись в завещании.

Самым обидным и этически неправильным было то, что покойный граф при жизни очень хорошо относился к Иоганну и, более того, за несколько лет до своей смерти стал крестным отцом сына Иоганна — Каспара Антона Карла (1774—1815), младшего брата Людвига.

И все же Иоганн, по свидетельствам некоторых биографов, действительно, так подло поступил со своим уже покойным другом и покровителем. Но даже в этом случае разоблаченного Иоганна пожалели и не предприняли против него никаких юридических действий.

В последние годы жизни отец великого Людвига ван Бетховена (тогда еще не такого популярного) стал чем-то вроде трагикомической фигуры в Бонне. Однажды Иоганна во время пьяного конфликта задержали сотрудники органов правопорядка, и его сын Людвиг был вынужден вытаскивать его из-под стражи. Некоторые биографы говорят, что даже из капеллы Иоганна не выгоняли только из уважения к его былым заслугам и к заслугам его отца.

К сожалению, до нас также не дошли представления о внешности Иоганна, за исключением одного из портретов, который Вы видели в начале статьи.

Один из соседей описал Иоганна, как «высокого и красивого мужчину, который пудрил себе волосы в последние годы своей жизни».

Другой писал, что Иоганн был «среднего роста, с удлиненным, лицом, широким лбом, круглым носом, широкими плечами, серьезными глазами, у него было немного шрамов и тонкая косичка».

Отношения отца и сына. Смерть Иоганна.

К сожалению, исходя из данных большинства биографов, отец великого Бетховена запомнился нам, как алкоголик, терроризировавший своего сына Людвига уроками игры на скрипке и клавесине.

Конечно же, в занятиях музыкой не было бы ничего плохого, если бы только Иоганн, заметивший импровизаторский талант маленького Людвига, не проводил их с особой жестокостью, преследуя корыстные цели, мотивированные скудным материальным положением.

Иоганн стремился повторить успех Леопольда Моцарта, обучая своего сына Людвига игре на музыкальных инструментах, будучи его первым учителем. Однако в отличие от отца великого Моцарта, Иоганн ван Бетховен проводил эти уроки не с любовью, а с целью вырастить «второго Моцарта», чтобы срубить побольше денег на его популярности.

В частности, на картинке ниже Вы видите пригласительное «извещение», в котором Иоганн спекулировал, занизив возраст своего сына более, чем на год. Вероятно, Иоганн таким образом хотел привлечь большее внимание публики к таланту своего сына:

В свою очередь отношение маленького Людвига к своему отцу было соответствующим. Если великий Моцарт просто обожал своего отца Леопольда, называя его «вторым для себя после Бога», то Людвиг при жизни Иоганна, мягко говоря, недолюбливал своего отца-алкоголика.

Жизнь Иоганна закончилась 18 декабря 1792 года — примерно через месяц после второго отъезда Людвига в Вену.

Есть даже данные, что курфюрст Максимилиан Франц пошутил на тему смерти Иоганна, что «после смерти Иоганна ван Бетховена доходы от винной торговли могут потерпеть убытки.»

Но, несмотря на разочарование в своем отце, по свидетельствам современников его добродушный сын, Людвиг ван Бетховен, никогда не оскорблял личность Иоганна на людях и гневался, когда об отце говорили что-то плохое.

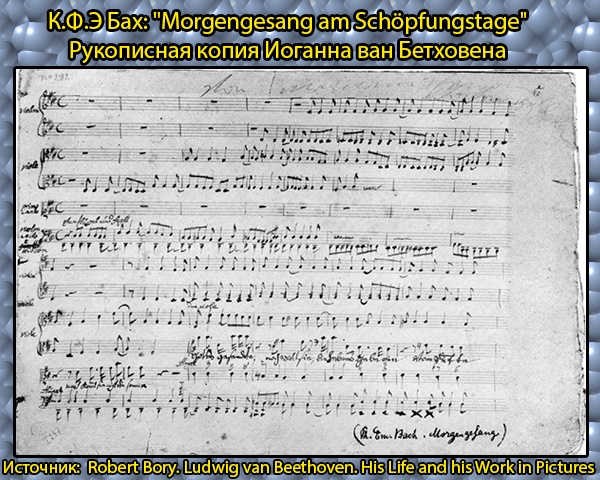

Более того, сохранилась рукописная копия оды Карла Филиппа Эммануила Баха«Morgengesang am Schöpfungstage» или, если перевести на русский, «Утренняя песнь творению (1783)». Эти ноты вручную переписывал лично Иоганн. Чуть позже Людвиг напишет вверху отцовской рукописи карандашом: «Написано моим дорогим отцом»:

В любом случае те уроки музыки, которые Иоганн давал маленькому Людвигу, а также постоянное привлечение Иоганном разных преподавателей для своего сына, безусловно повлияли на формирование личности великого композитора. Хоть Иоганн и был неудачником, зато он оставил нам потрясающее наследие в лице своего сына — Людвига ван Бетховена.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.