Введение

Тема работы:

Уральское казачество.

Цель проекта:

Рассмотрение становления и развития казачества.

Объект:

Казачество.

Предмет:

Уральское казачество.

Задачи:

- ознакомиться с понятием «казачество»

- изучить историю российского казачества

- узнать происхождение, истоки, уклад жизни и обычаи уральских казаков

- изучить и проанализировать источники по теме исследования

Понятие «казачество»

Казаки́ — представители казачества, сложной социальной группы, военного сословия, которое сложилось на окраинах русского государства в XV — XVII веках.

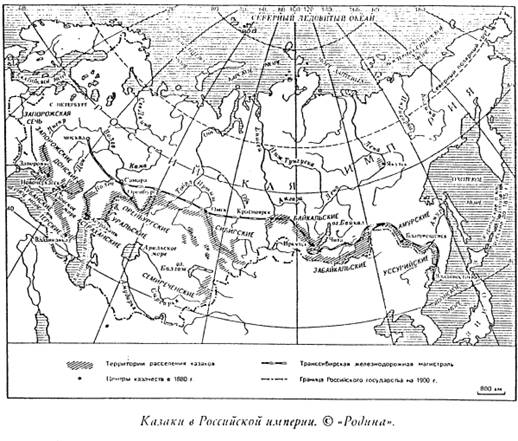

Первоначально проживали в степях и лесостепях Восточной Европы, в частности на территории современной Украины и России, впоследствии расселились также на территории Среднего и Нижнего Поволжья, современного Казахстана, Предуралья, Сибири и Дальнего Востока. До конца XVII века в Русском царстве также существовала особая категория служилых людей — городовые казаки.

Широко распространена точка зрения на казаков как на «особый субэтнос, впоследствии ставший этносом», высказанную Л.Н. Гумилёвым.

В XIX — XX веках в официальных документах Российской империи слово «казак» обозначало лицо, принадлежащее к казачьему сословию и состоянию, в котором числилось население нескольких местностей России, имевшее особые права и обязанности и вместе с тем обозначало военнослужащего вооружённых сил Российской империи, преимущественно конницы и конной артиллерии и нижний чин казачьих войск. Вместе с тем, в русском обществе, в быту разных регионов и местностей империи, слово продолжало использоваться и в других его значениях, в частности — «свободный человек», «вольнонаёмный работник», «свободный воин», «бандит», «представитель казачьего народа» и др.

История казачества в России

Точное происхождение современных казаков является предметом дискуссий. К концу XIV века образовалось несколько крупных сообществ, проживавших в центральной Евразии, возле крупных торговых путей того времени, в частности рек — в низовьях Днепра, Дона, Яика, Волги. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних к северу Московского, Литовского и Рязанского Великих княжеств, а также из прочих северо-западных земель. В результате, к началу XVI века две группы выросли в крупные вольные войска (Запорожское и Донское), которые со временем вошли в состав растущего Русского царства; были образованы и другие казачьи войска..

Язык казаков — русский. В казачьей среде отмечается ряд диалектов: донской, кубанский, уральский, оренбургский и другие. Казаки пользовались русской письменностью.

К 1917 году насчитывалось 4 миллиона 434 тысяч казаков обоего пола. В настоящее время точные данные о численности казаков и их потомков практически отсутствуют. По различным примерным подсчетам, в 73 субъектах РФ проживает примерно 5 миллионов казаков. Количество казаков, находящихся в местах компактного проживания в Казахстане и на Украине, а также число их потомков в дальнем зарубежье неизвестно.

Процесс образования казачества был долгим и сложным. В ходе его соединялись представители разных этносов. Не исключено, что в первоначальной основе ранних групп казачества находились различные этнические элементы. В этническом плане «старые» казаки впоследствии были «перекрыты» русскими элементам. Первое упоминание о донских казаках относится к 1549 году.

Казаки объединялись в особые государственно-политические, социально-экономические и этнокультурные образования — казачьи общины, позже трансформировавшиеся в крупные структуры — войска, получавшие наименования по территориальному признаку. Высшим органом самоуправления являлось общее собрание мужского населения (круг, рада). На нем решались все важные дела войска, избирались войсковой атаман (а в период военных действий — походный), войсковое правление. В области гражданской и военной организации, внутреннего управления, суда, внешних сношений казаки были совершенно самостоятельны. В течение XVIII века в ходе оформления особого казачьего военно-служилого сословия казаки лишились этих прав. До 1716 г. сношения центральной власти с казаками осуществлялись через Посольский, Малороссийский и другие приказы, затем через коллегию иностранных дел, а с 1721 г. казаки передаются в ведение военной коллегии. В 1721 г. в Войске Донском (позже и в других войсках) запрещаются войсковые круги.

Казачьи войска с течением времени включаются в общую систему государственного управления страны. Одновременно происходит и процесс полного законодательного оформления специфических прав и обязанностей казаков и их особой социальной функции. Формально атаманом всех казачьих войск страны с 1827 года считался наследник престола.

Казачество принимало активное участие во всех крестьянских войнах и многих народных восстаниях. Начиная с XVIII века, казаки непосредственно участвуют во всех войнах России. Казаки особенно отличились в русско-турецких войнах XVII—XVIII вв., Семилетней войне (1756—1763), Отечественной войне (1812) и заграничных походах (1813—1814), Кавказской войне (1817—1864), Крымской войне (1853—1856), Русско-турецкой войне (1877—1878) и в Первой мировой войне. В этот период казачество выставило свыше 8 тыс. офицеров и 360 тыс. нижних чинов, из которых было сформировано: 164 конных полка, 3 отдельных конных и 1 пеший дивизион, 30 пластунских (пеших) батальонов, 64 артбатареи, 177 отдельных и особых сотен, 79 конвоев, 16 запасных полков и другие запасные части.

К началу XIX века казаки образовали самостоятельное сословие, сторожили государственные и внутренние этнические границы (пример — Кавказская война), постоянно посылали людей во множество войн и даже служили как личный конвой царя. В ответ они имели значительную социальную автономию, широкие плодородные земли, освобождались от налогов и т. д. В результате к началу XX века казаки стали стереотипом России за границей и её власти внутри.

В ходе Гражданской войны казачьи области стали главной опорой Белого движения, а впоследствии крупной частью белой эмиграции. В 1920 г. Декретом СНК ликвидировалась система казачьего самоуправления, а Постановлением ВЦИК распространялось общее для страны положение о землеустройстве и землепользовании. В 1936 г. ЦИК СССР отменил существовавшие для казачества ограничения по службе в армии.

Многие казаки также были на стороне большевиков, но во время и после войны казачьи области подверглись крупным гонениям до середины 1930-х. В ходе Второй мировой войны казаки воевали как на стороне СССР, так и нацистской Германии. Казачество практически перестало выделяться среди остального населения СССР после хрущёвской оттепели.

После распада Советского Союза началось систематическое возрождение казачества, многие казаки принимали участие в различных постсоветских конфликтах. Существуют также множество казачьих обществ на территориях современных Казахстана, России, Украины и других стран.

Основными видами хозяйственной деятельности казаков являлись земледелие, скотоводство, рыболовство.

В сознании казаков господствовали традиционные мировоззренческие принципы (свободолюбие, верность воинскому долгу, присяге, исполнительность, коллективизм, взаимовыручка и т.п.). Этническая культура казачества вобрала в себя его отличительные особенности как этносоциального явления, своеобразие духовного, военного, хозяйственно-бытового укладов жизни, различные этнокультурные компоненты (славяно-русские, тюркско-татарские, собственно казачьи). Она выражалась в исторической памяти, традиционной системе ценностей, своеобразной системе ценностей, своеобразной духовной (устное народное творчество, особенно песенный фольклор, танцы, система воспитания, семейно-бытовые обычаи, календарные праздники и обряды), поведенческой (соционормативной), материальной (жилища, одежда, предметы домашнего обихода и т.п.) культуре, а также в детской субкультуре.

Представители казачьей интеллигенции внесли весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Это историки В.Д. Сухоруков, С.Ф. Намикосов, Х.И. Попов, Н.И. Краснов, Е.П. Савельев, А.Ф. Щербина, С.П. Сватиков, И.Ф. Быкадоров, А.А. Гордеев, философ А.Ф. Лосев, географ А.Н. Краснов, геологи Д.И. Иловайский, И.В. Мушкетов, медики С.М. Васильев, И.П. Горелов, Д.П. Косоротов, Н.Ф. Мельников-Разведенков, физик Н.П. Тихонов, математики В.Г. Алексеев, П.С. Фролов, металлурги Н.П. Асеев, Г.Н. Потанин, композиторы И.С. Морозов, С.А. Троилин, И.И. Апостолов, М.Б. Греков, певцы И.В. Ершов, С.Г. Власов, Б.С. Рубашкин, писатели Е.И. Котельников, И.И. Краснов, П.Н. Краснов, Ф.Ф. Крюков, А.С. Попов (Серафимович), поэты Н.Н. Туроверов, А.Н. Туроверов, Н.В. Чесноков, фольклорист А.М. Листопадов, художники В.И. Суриков, Б.Д. Греков, К.А. Савицкий, Н.Н. Дубовский, К.В. Попов, полярный исследователь Г.Я. Седов, основатель отечественной киноиндустрии А.А. Ханжонков и другие.

История уральского казачества

На

краю Руси обширной,

Вдоль Урала берегов,

Проживает тихо-мирно

Войско кровных казаков.

Знают все икру Урала

И уральских осетров,

Только знают очень мало

Про уральских казаков.

Уральская казачья песня

Возникновение вольных казачьих общин на берегах реки Яик (Урал) относится к первой половине ХVI столетия. По вполне достоверному преданию, между 1520 и 1550 годами там появился отряд численностью около 30 человек под предводительством атамана Василия Гугни, пришедший с Дона и «из иных городов». Вольные казаки искали новые промысловые места, и потому берега степной реки, почти не освоенные в хозяйственном отношении, сразу приглянулись им. Здесь можно было не опасаться ни набегов крымских татар, ни своеволия царских воевод.О том, что русские казаки появились на Яике, свидетельствовали ногайские мурзы после разгрома волжскими казаками в 1571-1572 гг. их столицы города Сарайчик: «Теперь государь велит-де казакам у нас Волгу и Самару и Яик отняти, и нам-де на сем от казаков пропасти: улусы наши и жен и детей поемлют». В 1605 году войску крымского хана все же удалось разорить Яицкий городок. Казаки несколько раз пытались восстановить его, но в каждом таком случае подвергались нападениям крымчаков и ногайцев. Во второй половине ХVI столетия на берегах рек Яик и Эмба появились «многие казачьи городки», население которых, по всей вероятности, не было постоянным, поскольку казаки в то время землепашеством не занимались. Жизнь войска управлялась кругом - собранием полноправных казаков-воинов «всей реки». В военные походы и на промысел осетровых рыб казаки отправлялись во главе с походными и плавенными выборными атаманами. Известно, что влиятельный ногайский князь Урус не раз требовал в письмах к царю Ивану Грозному снести город, где проживали 600-70О яицких казаков, которые доставляли много беспокойств ногайцам. О том, что такой укрепленный городок вольных казаков существовал в устье Яика, свидетельствует следующий факт. В 1637 году тайша (князь) Данчин во главе нескольких тысяч конных воинов из калмыков и алтыульских татар попытался захватить казачье поселение. Однако эта попытка закончилась полной неудачей и с большими потерями для нападавших. Первое летописное упоминание о яицких казаках относится к 9 июля 1591 года. В летописи говорилось «о службе» вольного казачества с берегов Яика царю Федору Иоанновичу. В тот год 500 яицких казаков совместно со стрельцами различных московских полков участвовали в походе на Северный Кавказ против войск правителя Южного Дагестана шамхала Тарковского.Эта дата - 9 июля 1591 года и стала основанием для определения старшинства Уральского казачьего войска. В 1613 году яицкое казачество по собственному «челобитью» было принято в подданство Московского государства, при этом сохраняя почти всю свою «вольность». Войсковые дела казачества решались на кругу. Обсуждение начиналось с того, что есаулы выходили в круг, снимали шашки, клали свои жезлы на землю и читали молитву. После этого они обращаясь к собравшимся со словами: «Помолчите, атаманы-молодцы, и все великое войско Яицкое...» Через два года, в 1615-м, войску была пожалована царская грамота на «вечное» владение рекой Яик, «но из какого Приказа - никто не упомнит». К тому времени яицкое казачество уже имело свою столицу, или говоря иначе - главный, самый большой укрепленный городок у впадения реки Чагана в Яик. Он назывался по реке - Яик, или Яицкий. В 1622 году поселение перенесли на территорию современного Уральска, находящегося на территории Казахстана. Яицкое казачье войско несло пограничную и сторожевую службу по реке Яик. Отдельные казачьи ватажки совершали набеги на кочевников, ходили «за зипунами» вместе с волжскими и донскими казаками. Их основой хозяйственной деятельности являлось рыболовство. В 1670 году яицкое казачество впервые попало в царскую опалу, поскольку войско практически в полном составе приняло участие в восстании Степана Разина. Бунт Стеньки Разина дорого обошелся яицким казакам. После поимки Разина их в Москве «простили». Но на этом неповиновение яицкого казачества златоглавой Москве не закончилось. В 1677 году часть его под предводительством атамана Васьки Касимова подняла новый бунт. Однако присланные царские войска разбили мятежников и «замирили» вольный Яик. Остатки бунтовщиков, спасаясь от царских воевод, на стругах ушли вниз по Волге в Каспийское море. Из волжского устья они отправились в поход «за зипунами» к персидским берегам. Однако попытки напасть на каспийское побережье Персии закончились неудачно, большинство из них оказались в плену и согласилось сменить православие на мусульманскую веру. После этого по воле шаха пленных поселили в городе Шемахе. После «замирения» Яика казаков вновь стали привлекать на царскую службу. В 1681 году от Яицкого войска государевьпм повелением была вызвана конная сотня. Она поступила в состав отряда князя Булата-Черкасского и оказалась на берегах Днепра под Чигиринской крепостью, которой так хотели овладеть турки и их союзники - крымские татары.С 1723 года войсковые атаманы утверждались высочайшей властью и «случайных» атаманов на Яике быть уже не могло. Второй раз Яицкое казачье войско попало в царскую опалу во время Крестьянской войны под предводительством донского казака Емельяна Пугачева. В 1773 году практически все оно встало под знамена Пугачева, оставаясь верным ему почти до конца. «Пугачевский бунт», как и «бунт Стеньки Разина», дорого обошелся людям, мечтавшим о «воле вольной». Императрица Екатерина излила на мятежное яицкое казачество всю силу своего монаршего гнева. Указом от 15 января 1775 года она повелела «войско это впредь именовать Уральским, реку Яик - Уралом, а город Яик - Уральском». Государыня постаралась сделать все, чтобы полностью уничтожить память о «вероломном происшествии на Яике». Так в 1775 году с географических карт и из государственных документов исчезли названия старинного казачьего войска, реки Яик и Яицкого городка. Упоминать где-либо прежние названия запрещалось. Император Александр 1 впервые ввел для уральцев единообразную форму обмундирования: малинового цвета кафтан (чекмень), бешмет и шаровары. Все, как у донцов, обмундирование у них было синего цвета. В степном краю с его засушливым летом и безводьем казачеству жилось материально трудно. Главное богатство войсковой земли представляла речная и каспийская рыба, но большого достатка семьям казаков она не давала. Это обстоятельство во многом объясняло их просьбу о смене формы малинового цвета на синюю, поскольку сукно, окрашенное в малиновый цвет, стоило заметно дороже синего. Старая по цвету форма оставлялась только для гвардейской сотни. Такое решение на высочайшем уровне последовало в 1806 году.

… Новое «Положение об Уральском казачьем войске» было утверждено 9 марта 1874 года. Оно сохраняло старинный обычай уральцев - так называемую «наемку». В этом войске практиковался отличный от других казачьих войск России способ несения воинской повинности: все казаки-уральцы поголовно облагались денежным налогом, и на собранную - немалую - сумму имелась возможность нанимать охотников(добровольцев) для несения действительной службы. Обычай «наемки» сохранялся до 1917 года. Этот обычай уральского казачества имел свои причины: дело заключалось отчасти в том, что у казаков войска был удлиненный срок службы - с 19 лет до 41 года. Естественно, что это не могло не сказываться на семейном благополучии.

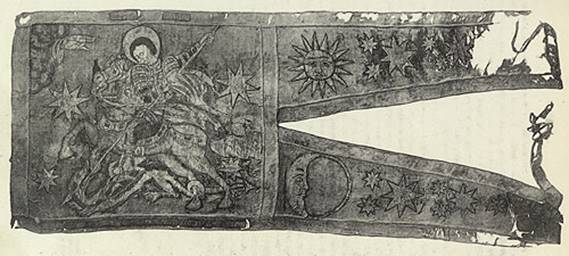

Однако несмотря на «наемку», каждый уральский казак был обязан в мирное время один год находиться на действительной строевой службы. Казаки-гвардейцы получали из общей суммы но 200 рублей, служившие в армейских частях - по 250-300 рублей, в пожарной команде и в учебной сотне - по 100-160 рублей, инструкторы обучения молодых казаков - по 100 рублей в год. За Уральским войском, как известно, была законодательно закреплена та территория, которую казаки заняли сами и которая до их появления на берегах реки Яик оставалась незаселенной. Однако сегодня некоторые историки из Казахстана утверждают, будто правительство Российской империи когда-то отняло у казахов-кочевников их лучшие кочевья на этой реке, и отдало их уральским казакам в награду за «колониальные захваты». Как известно, впервые кочевья Младшего жуза с ханом Нурали пришли на зимовку на левый берег Урала в 1785 году, причем с письменного разрешения («открытого листа») оренбургского генерал-губернатора. Он же позволил 17 старшинам казахских родов в следующем году в зимнее время расположиться кочевьем на правом (внутреннем для России) берегу реки Урал.В 1917 году здесь в казачьем сословии насчитывалось около 174 тысяч человек. Отличительной особенностью казаков-уральцев было то, что 42 процента относилось к старообрядцам. Это придавало воинской спайке особый характер. Два процента казаков являлись татарами и калмыками. В годы Гражданской войны массовые репрессии большевиков по отношению к казачьему населению, в том числе и к сдавшимся казакам, позволили генерал-майору В.С. Толстову, избранному в марте 1919 года войсковым атаманом, довести состав Уральской армии до 25 тысяч человек. После отступления колчаковских войск на восток, белоказаки еще несколько месяцев держали оборону, но осенью 1919 года их армию поразила эпидемия тифа. Так, в одном из ее двух корпусов – в 1-м Уральском (две конные дивизии) – в строю осталось всего 230 сабель и штыков. Об этом факте ранее не писалось. Белоказачья Уральская армия в итоге оказалась разбитой, и остатки ее сложили оружие на полуострове Мангышлак у форта Александровский. Часть казаков ушла в Иран.В 1920 году постановлением советской власти Уральское казачье войско было упразднено. Гражданская война «выкосила» большую часть мужского населения казачьих поселений на берегах реки Урал. … Уральское казачье войско по древности родословной среди казачьих войск Российской империи сравнимо было разве только с Донским. Свой войсковой праздник казаки-уральцы отмечали 8 ноября, в день Святого Архангела Божия Михаила. В тот день собирался войсковой круг. Заслуги войска перед Российским государством были отмечены в мае 1884 года пожалованием ему Георгиевского знамени. Надписи на знамени гласили: «Доблестному Уральскому войску за отлично-усердную, боевыми подвигами ознаменованную службу» и «1591-1884».

Уклад жизни и обычаи уральских казаков

Несмотря на то. что при всех столкновениях с правительством, правительство

было победителем, всё же уральцам удалось сохранить некоторые казачьи обычаи.

Уральское — единственное войско Российской Империи, которое до последнего дня

сохранило свое общинное строение и имело общую землю, заповедную реку Урал,

которая в пределах Войска принадлежала исключительно уральцам и рыболовство на

ней производилось исключительно уральцами. Да и сами уральцы пользовались ею

только в известные периоды в году. Зимой багренье, весной и осенью плавни и

некоторые другие рыболовства. Так как уральцы исстари были рыболовами, то у них

выработаны строжайшие правила и приемы этих рыболовств.

Казаки же и провели в жизнь уравнение в благах своей земли. Так как станицы,

расположенные выше Уральска, имели хорошую землю и, занимаясь хлебопашеством , могли

обойтись и без рыболовства, то казаки решили не пускать красную рыбу выше

Уральска. Для этой цели они с узенького деревянного моста, перекинутого через

Урал, спустили до дна, довольно часто, железные прутья. Рыба поднимаясь вверх

по течению, доходит до этого преграждения, останавливается и возвращается

обратно, ища других мест. Это сооружение называется «учуг».

Выше же уральское рыболовство вольное и какое угодно.

Землей каждая станица пользовалась, как хотела, по своему, даже съезд выборных

от станичных обществ не вмешивался в постановления станичных сходов, он их

беспрепятственно утверждал

Единственная собственность могла быть у уральцев — это фруктовый сад. Казак

подавал просьбу на станичный сход об отводе ему места для сада. Обыкновенно

никаких препятствий не было, сход постановлял, Войсковой съезд утверждал,

приезжал из Уральска землемер, отмеривал пять полагающихся десятин, и это была

собственность казака навсегда и даже его потомков. Но удивительно, что очень

немногие заводили эти сады. Казаки относились настолько ревниво к тому, что

земля общая, что ее не хотели ни продавать никому и даже сдавать в аренду. Среди

уральцев все время была большая убыль в людях, новых же не принимали,

народонаселение было плотным только в верхних станицах, там где были хорошие

земли. Ниже Уральска даже к 1914 году население было редкое — это, вероятно,

также влияло на то, что вопрос о дележке земли никогда не поднимался. Земли

было много, и каждый пахал где ему вздумалось, и каждый пас свои косяки

лошадей, стада рогатого скота и куры баранов, где им отводил место станичный

сход.

Уральцы жили богато, а некоторые казаки имели очень большое количество лошадей,

рогатого скота и баранов.

Воспитание коней у коннозаводчиков было

особенное. Летом, кони всегда были в степи, там они паслись и ночевали. Зимой,

для них имелись помещения, но кормили их сеном, которое разбрасывали на чистом

снегу и их не поили: вместе с сеном, они забирали снег; а в самом начале зимы,

когда снег был не глубокий, им сена еще не давали, они как говорят «тебеневали»

то есть, разрывая копытом снег, находили себе пропитание. И кони были как

дикие; их начинали учить четырехлетками только. Когда приезжала ремонтная

комиссия для армии, то это было зрелище, когда арканом ловили этих коней и

силой подводили к ветеринару и, после принятия, накладывали тавро. И таких-то

вот коней раздавали казакам новобранцам и сколько нужно было иметь знания,

терпения, ловкости и храбрости, чтобы приучить такую лошадь к строю.

Результатом такого воспитания получались кони выносливые, не боявшиеся ни

буранов, ни дождей.

Для баранов существовали, только для зимы, камышовые загородки без крыши. Кура

баранов насчитывала 500 штук, и вот в загородку или двор загонялись бараны с

таким расчетом, что когда они лягут, то лежат так плотно друг к другу, что

между ними ступить нельзя. И в таком виде их никакой мороз и дождь не брал,

было у них там очень тепло. Их так же, как и коней, зимой кормили на снегу и не

поили. Уральцы

никогда не служили на кобылицах. Несмотря

на то, что уральцы были весьма консервативны и чуждались новшеств, все же косу

уже заменяла косилка; обмолотка пшеницы производилась уже не лошадьми, а

паровыми молотилками, соха была давно заменена плугом.И даже к войне 1914-го

года уже видны были автомобили. Но патриархальный быт сидел крепко у казаков.

Весной некоторые казаки приходили брать быков на все летние работы и возвращали их только поздней осенью. О том как помогали другие богатые казаки мне неизвестно по той причине, что все эти добрые дела делались без огласки. Среди старообрядцев было много курьёзов, придет какой ни будь такой к отцу по делу. Подойдешь к нему поздороваться, а он руки не протягивает, потому что я не его веры. Среди казаков старообрядцев были и такие, которые, поехав куда-либо далеко, по пути просились у кого-нибудь переночевать и это делалось таким образом: постучит в окно и прочтет молитву: «Господи Исусе Христе. Сыне Божий, помилуй нас!». Из дома отвечают: «Аминь!» — «Пустите переночевать Христа ради».

Пускают их переночевать, но из вашего самовара они не принимают чаю, потому что мы не их веры. Они разводят огонь во дворе и там кипятят воду в привезенных с собой чайниках. Некоторые вообще самовар не признают, считая, что в нем есть что-то от дьявола. В домах старообрядцы не разрешали курить, а если по незнанию вы вздумали закурить, то казак бесцеремонно у вас вышибал папироску изо рта.

Все уральцы носили бороду. Носили её не только старообрядцы, которые считали за большой грех ее брить, но и никонианцы. Некоторые офицеры оставляли усы, брили бороды и существует шутливое стихотворение нашего поэта офицера А. Б. Карпова.

Утро, солнышко сияет,

Сотня в поле выступает,

Хоть всю сотню обскачи,

Всюду в ней бородачи.

Лишь я один их осрамил —

Свою бороду обрил.

В войну 14-го года были большие неприятности с этими бородами, когда приходилось напяливать противогазовую маску.

У уральцев все фамилии оканчивались на буквы -ов, -ев и -ин, никаких -ич, -ский и прочее не было. Поэтому, когда они принимали кого-нибудь в казаки за боевые отличия или за заслуги перед Войском, то меняли фамилии на свой лад.

В Уральске равенство было полное, и никакие заслуги перед Войском не давали право иметь больше.

Никаких привилегированных сословий, как было в Донском войске, когда государи давали донцам титулы с пожалованием земель и крестьян, в Уральском войске не было.

Уральцы были великороссы, украинской крови не было. Были так же полноправными казаками татары, калмыки, и были они великолепными казаками. Из татар было даже офицерство.

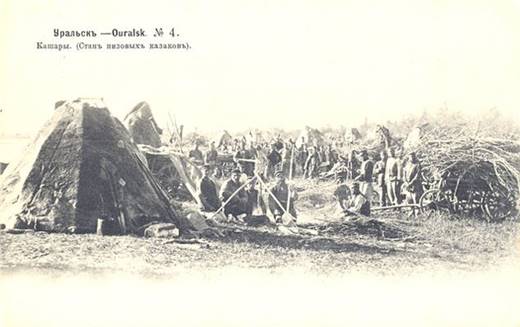

Багренье

Тот, кто никогда не бывал на Урале или же не встречался с уральскими казаками, даже и не слыхал такого слова, а, между тем, багренье — это целое событие в жизни уральцев. Багренье — особый вид зимнего рыболовства. Оно существовало только на Урале. Багренье — торжество, казачий праздник.

С осени, с началом первых холодов, красная рыба

— осетры, севрюга — идет на зимовку. Она собирается в станки (стада) и, выбрав

себе место, опускается на дно, где и проводит время до теплых дней. Казаки

следят за Уралом и замечают эти места. Обычно около Рождественских праздников

особая комиссия из стариков, наблюдающих за Уралом, определяла, что лед

достаточно окреп, чтобы выдержать всё Войско. Назначался день. Заблаговременно

приготовлялись багры, подбагренники, пешни, чистилась сбруя, подновлялись сани,

пеклись багренные витушки и накануне, в ночь, казаки на лучших конях выезжали

на багренье. Ехали туда же жены и дети.

Казаки и казачата одеты в специальный багренный костюм: папаха с малиновым

верхом, черная суконная куртка, заправленная в белые холщевые шаровары. Казачки

одеты по-праздничному — в бархатные, на лисьем меху, шубы и в дорогие шали. Выезжали

целыми станицами, ездили и в одиночку, но все сливались в один поток саней и

двигались, не нарушая порядка, куда вёл головной. Там ставили лошадей в строгие

правильные ряды. Казаки выстраивались на обоих берегах Урала длинным фронтом, и

ждали. Казачки веселыми группами толпились сзади. На берегу стояла киргизская

кибитка, и около нее собирались старшие чины Войска и их семьи. Около девяти

часов, вдали, на фоне снежной степи, показывалась тройка, конвоируемая конными

казаками. Ехал атаман. Тройка подкатывала к кибитке, и атаман, выйдя из саней,

громко здоровался со станичниками. Дружный громкий ответ Войска несся в

морозном воздухе. Потом наступала торжественная тишина. На лед, на середину

Урала, выходил багренный атаман и давал знак к началу багренья. Колыхнулись

ряды казаков и бегом двинулись к Уралу. С длинными баграми в руках прыгали

казаки с яра в глубокий снег, катились по нему вниз и бежали по льду на стремя

Урала. Останавливались и пешнями начинали пробивать во льду небольшие проруби.

Проходило несколько секунд. Толстый лед прорублен. Почти одновременно

поднимались древки багров, образуя целый лес, и тотчас же погружались в

проруби. Начиналось багрение.

Рыба, напуганная шумом, поднималась и шла подо льдом, но встречала на своем

пути багры и, поддетая крюком, подтягивалась ко льду. Сейчас же пробивалась

большая прорубь и через мгновение рыба, подхваченная еще несколькими

подбагренниками, же билась на льду и замерзала. Подъезжали сани с флагом,

казаки, часто с трудом, клали на них огромную рыбу и увозили в барак на берегу,

куда складывался весь улов.

С большим вниманием и интересом следила толпа на берегу за тем, что делалось на льду, и появление каждой новой рыбы встречалось восторженным гулом. Первый день, по обычаю, разбагривали лучшую ятовь недалеко от Уральска; багренье было особое. Царское багренье. Царю в дар Войско отправляло по традиции весь этот улов. Большие обозы, а в последнее время несколько вагонов, груженных рыбой, шли ежегодно в Петербург, в «презент». К полудню начинали разъезжаться.

Застоявшиеся на морозе кони рвались вперед, и казаки, довольные хорошим уловом, давали им полную волю. Начиналась скачка. По ровной широкой дороге, обгоняя друг друга, неслись в санках казаки. Крупной рысью шли сытые лошади, забрасывая снежной пылью седоков. Вихрем пролетает мимо вас пара в маленьких санках. Пригнувшись слегка к передку и выставив одну ногу из саней, сидит казак. Папаха, брови, усы и борода его белы от инея, и он, понемногу опуская вожжи, дает лошадям вое больше и больше хода А рядом с ним, откинувшись, повернув голову от ветра и летящего из-под копыт снега, сидит молодая казачка, взвизгивая слегка на ухабах, и смеются ее черные глаза из-под соболиных бровей и сверкают на солнце белые зубы. А за ними, догоняя или уже обгоняя, мчится другая пара, там третья, четвертая… и, глядя на них, вы чувствуете, что сегодня праздник, особый, уральский праздник. Бодрые и веселые, казаки возвращаются домой. Их ждут пироги, лепешки и весело кипящий самовар. После мороза приятно побаловаться чайком и в теплом уюте вспомнить н рассказать, что было утром.

А к вечеру начинались опять сборы, и рано

утром, часто и ночью, уезжали казаки снова багрить, на этот раз уже для себя,

на другие рубежи. И так продолжалось несколько дней.

Дворы купцов-рыбников бывали завалены рыбой и там кипела работа. Распарывались

огромные рыбы и вываливались в решета мешки икры. Тут же ее разделывали,

засаливали и наполняли ею большие и маленькие банки. Тут же пластали рыбу на

балыки и тёшку. Когда гости разъезжались, в сани каждого клалась банка с икрой,

и никто не смел от нее отказаться.

По всему свету рассылали купцы уральскую икру и уральских осетров, и весь мир лакомился ими.

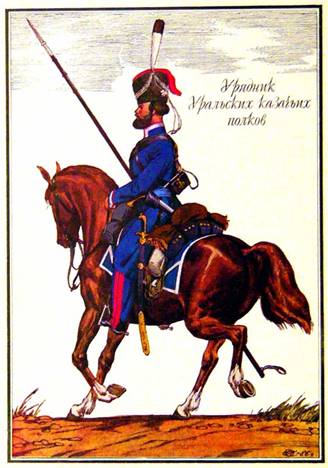

Национальная одежда казаков

Национальная одежда казаков— как и у других народов, создалась из примитивных форм, путем развития их на основах целесообразности, традиций и местных художественных вкусов. Но к нашему времени одежда казачьего кроя сохранилась только в сундуках-ухоронах, вытесненная из жизни женщин общеевропейскими модами, а у мужчин - обязательной военной формой, которую Казаки должны были приобретать на свои средства и донашивали дома после окончания службы.

По описаниям и старинным зарисовкам главными частями мужской национальной одежды казаков служили: 1) широкие шаровары на учкуре; 2) бешмет до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии-обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами; 3) суконный верхний кафтан, шитый так же как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие, схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; 4) на голове казаки и их предки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком. Казаки носили сапоги и легкую обувь - чирики.

Верхнее платье Казачек состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею, с очень широкими у кисти рукавами. «Поверх этого они носят зажиточные каврак или саяв и кубелеки парчевые. штофные и прочей материи, то есть кафтан долгой и полукафтанье, который только ниже колен длиною, из под коего видна шелковая цветная рубашка, также и рукава оной - по нынешнему обычно с обшивкой, как у мужчин, а по старому висят высокие; и опоясываются по кубелеку поясами и чепраками, то есть с золотым, серебряным, а иные и с дорогими каменьями и медными по ремню бляшками, разными узорами сделанными, а на переди с замошною пряжкой». Девушки «платье носят все такое ж, как и женщины, притом все без изъятия ходят в портках, а по ихнему - в штанах, зимою в тулупах, крытых разными материями». «На ногах носят чулочки или ичеги кожаные желтые и туфли или башмаки красные, золотом шитые, а вдовы — черные». Головные уборы Казачек, по зарисовкам Ригельмана. напоминают по форме лодочки с двумя рожками, монашеские клобуки, тиары и митры; в иных случаях это меховые шапки с двумя и четырьмя симметричными рогами. Советник Константинопольского посольства Я. И.Смирнов в 1895 г. описал одежду некрасовских женщин. Они носили высокие кички о двух рогах из золотой парчи под желтым шелковым покрывалом, ватные кофты-бешметы с большими дутыми пуговками, обшитые но бортам мелкими серебряными монетами, при коротких рукавах. Наряд дополняли красные сапоги и пояса с серебряным набором.

Отношение к женщине

Уважительное

отношение к женщине — матери, жене, сестре — обуславливало понятие чести

казачки, чести дочери, сестры, жены. По чести и поведению женщины мерилось

достоинство мужчины.

В семейном быту взаимоотношения между мужем и же¬ной определялись согласно

христианского учения (священного писания). «Не муж для жены, а жена для мужа»,

«Да убоится жена мужа», при этом придерживались вековых устоев — мужчина не

должен вмешиваться в женские дела, женщина — в мужские. Обязанности были строго

регламентированы самой жизнью. Кто и что в семье должен делать — четко разделено.

Считалось за позор, если мужчина занимался женскими делами. Строго

придерживались правила: никто не имеет права вмешиваться в семейные дела.

Кто бы ни была женщина, к ней надо было относиться уважительно и защищать ее

— ибо в женщине будущее твоего народа. .

Обычай не допускал, чтобы женщина присутствовала на сборе (круге) даже для

разрешения вопросов ее личного характера. За нее с ходатайством выступал или

представлял прошение или жалобу отец, старший брат, крестный или атаман.

В казачьем обществе женщина пользовалась таким почитанием и уважением, что в

наделении ее правами мужчины не было необходимости. Практически в прошлом

ведение домашнего хозяйства лежало на матери-казачке. Казак большую часть жизни

проводил на службе, в боях, походах, на кордоне и пребывание его в семье,

станице было кратковременным. Однако главенствующая роль, как в семье, так и в

казачьем обществе принадлежала мужчине, на котором лежала главная обязанность

материального обеспечения семьи и поддержания в семье строгого порядка

казачьего быта.

Слово хозяина семьи было непререкаемо для всех ее членов и примером в этом

являлась жена казака— мать его детей. Заботу о воспитании подрастающего

поколения проявляли не только родители, но все взрослое население хутора,

станицы. За непристойное поведение подростка взрослый не только мог сделать

замечание, но и запросто «надрать уши», а то и «угостить» легкой оплеухой,

сообщить о случившемся родителям, которые незамедлительно «добавят».

Родители удерживались от выяснения своих отношений в присутствии детей.

Обращение жены к мужу, в знак почитания его родителей, было только по имени и

отчеству, так как отец и мать мужа (свекровь и свекор) для жены, а мать и отец

жены (тесть и теща) для мужа являлись Богоданными родителями.

Женщина-казачка к незнакомому казаку обращалась словом «мужчина». Слово

«мужик» у казаков считалось оскорбительным.

Женщина-казачка считала для себя за великий грех и позор появиться на людях

(обществе) с непокрытой головой, носить мужской тип одежды и стричь волосы. На

людях, как ни странно сегодня покажется, между мужем и женой соблюдалась

сдержанность с элементами отчужденности.

Казак к незнакомой женщине-казачке обращался, как правило, к старшей по

возрасту «мамаша», к равной — «сестра», к младшей — «дочка» («внучка). К жене —

индивидуально каждый усвоенному с молодых лет: «Надя, Дуся, Оксана» и т.д., к

пожилым годам — нередко «мать» а то и по имени-отчеству. В качестве приветствия

друг друга казаки слегка приподнимали головной убор и с рукопожатием справлялись

о состоянии здоровья семьи, о положении дел. Казачки кланялись мужчине на его

приветствие, а между собой обнимались с поцелуем и беседой.

Традиции казаков

При

подходе к группе стоящих и сидящих, казак снимал шапку, кланялся и справлялся о

здоровье: «Здорово, казаки!», «Здорово бывали, казаки!» или «Здоровенько буллы,

казаки!» Казаки отвечали: «Слава Богу!» В строю, на смотрах, парадах, полковых

и сотенных построениях на приветствия казаки отвечали согласно воинского

устава: «Здравия желаю, господин...!»

При исполнении гимна России, области войска согласно уставу снимали головные

уборы.

При встрече, после долговременной разлуки, а также при прощании, казаки

обнимались и прикладывались щеками.

Целованием приветствовали друг друга в Великий праздник Воскресения

Христова, на Пасху, причем целование допускалось только среди мужчин и отдельно

— среди женщин.

Среди казачьей детворы, да и среди взрослых, было принято здороваться

(приветствовать) даже с незнакомым человеком, появившемся в хуторе или станице.

Дети и младшие по возрасту, казаки как к родным, знакомым и незнакомым

обращались, называя «дядя», «тетя», «тетка», «Дядька» и, если знали, называли

имя. К пожилому казаку (казачке) обращались: «батя», «батько», «диду», «баба»,

«бабуня», «бабушка», добавляя, если знали, имя.

При входе в хату крестились на образа, мужчины предварительно снимали шапку,

то же делали и при выходе.

Извинения за допущенную оплошность произносили со словами: «Простите меня,

пожалуйста», «Прости, ради Бога», «Прости Христа ради». Благодарили за

что-либо: «Спасибо!», «Храни тебя Господь», «Спаси Христос». На благодарение

отвечали: «На здоровье», «Не за что», «Пожалуйста».

Без молитвы не начинали и не заканчивали ни одно дело и прием пищи — даже в

полевых условиях.

Характерной особенностью казачьей души была потребность проявить доброту и

услугу вообще, а постороннему особенно (подать оброненное, помочь поднять,

поднести что-либо в пути, помочь при подъеме или выходе, уступить место для

сидения, подать при общем застолье что-либо соседу или рядом сидящему). Прежде

чем самому что-либо съесть или утолить жажду, казак должен был предложить рядом

стоящему (сидящему).

За грех считали отказать в просьбе просящему и в подаянии — нищему

(считалось — лучше всю жизнь давать, чем просить). К жадному человеку

остерегались обращаться с просьбой, а при проявлении жадности в момент

исполнения просьбы отказывались от услуги, памятуя, что это не послужит добру.

Предпочитали казаки за правило обходиться тем, что есть, а не тем, чем бы

хотелось, но не быть в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, и старались немедля

освободиться от него. За долг считали и проявленную к себе доброту,

бескорыстную помощь, уважение. За это казак должен был расплачиваться тем же.

Пьяниц, как и в любом народе, не переносили и презирали. Умершего от перепоя

(алкоголя) хоронили на отдельном кладбище вместе с самоубийцами и вместо креста

в могилу забивали осиновый кол.

Самым отвратительным пороком в человеке считали обман не только делом, но и

словом. Казак, не выполнивший данного им слова или забывший о нем, лишал себя

доверия. Бытовала поговорка: «Изверился человек в рубле, не поверят и в игле».

Детям, до совершеннолетия, не разрешалось быть за столом во время гуляния,

приема гостей и вообще в присутствии посторонних. И не просто запрещалось

сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье или разговор

старших.

В старообрядческих казачьих семьях был запрет на курение и на выпивку, кроме

вина.

Казак в быту

Еще одна характерная деталь казачьего быта: одежду казак воспринимал, как

вторую кожу тела, содержал ее в чистоте и опрятности и никогда не позволял себе

носить чужую одежду.

Любили казаки застолье, общение, любили и выпить, но не напиться, а попеть

песни, повеселиться, поплясать. За столом у казаков горилку не разливали, а

подносили на разносе (подносе) и, если кто уже перехватил «лишку», то его

просто обносили, а то и отправляли проспаться.

Не принято было неволить: хочешь — пей. Не хочешь — не пей, но рюмку обязан

поднять и пригубить. Поговорка говорила: «Подавать можно, неволить нельзя».

Застольная песня напоминала: «Пей, но ум не пропивай!»

В обиходе казачьей жизни было много и других особенностей быта, которые были

порождены условиями их жизни. Нередко, особенно от людей, интересующихся

прошлым (чаще от женщин) можно услышать: «Вот вы, казаки, как дикари, никогда

под ручку с женой не появлялись на улице — она идет сзади или сбоку, вы даже

ребенка на руках на улице не носили», и прочее.

Да, было когда-то и это, но обуславливалось заботой о женщине, чтоб не

нанести ей лишний раз душевной травмы. Проводя жизнь в боях, казаки,

естественно, несли потери и нередко значительные. И представьте казака, идущего

в обнимку со своей любезной, а навстречу — другая молодая мать-казачка,

потерявшая мужа, с одним ребенком на руках, а другой держится за подол. Что

творится в душе этой казачки, когда малыш спрашивает: «Мама, мама, а где мой

батя?».

По той же причине и с ребенком на руках казак не появлялся на людях.

Длительный период у казаков были в обычае мужские беседы (гуляние отдельно

от женщин), так и женские без мужчин. А когда собирались вместе (свадьбы,

крестины, именины), то женщины садились по одну сторону стола, а мужчины — по

другую. Это вызывалось тем, что под воздействием хмельного казак по отношению к

чужой жене мог допустить какие-то вольности, а казаки скорые на расправу,

пускали в ход оружие.

Характерно: в прошлом у казаков в свадебных торжествах могли участвовать

только женатые и замужние. Для неженатой молодежи отдельно проводились

вечеринки и в доме жениха, и в доме невесты до свадьбы — это было заботой о

нравственных устоях молодежи, ибо на свадьбе в торжествах и пожеланиях

допускались определенные вольности.

Очень был востребован культ подарков и гостинцев. Никогда казак не

возвращался после долгой отлучки из дома без подарков, а при посещении гостей и

в гости не ходили без гостинца.

У яицких казаков отец невесты не справлял приданое, а по договоренности

уплачивал деньги за приданое, так называемую «кладку».

Серьги (у мужчин) означали его роль и место в роду. Так единственный сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет кроме него наследников по мужской линии, - серьгу в правом ухе. Две серьги – единственный ребенок у родителей. Кроме символического, сакрального значения языческого древнего оберега играли и утилитарную роль. Командир при равнении налево и направо видел, кого следует в бою поберечь.

Нагайка – знак есаульца и приставов на Круге. В повседневной жизни знак власти у полноправного строевого казака. Нагайка общего казачьего образца является обязательной принадлежностью каждого казака – от генерала до простого казака (разрешается носить за голенищем сапога). Нагайка дарилась зятю тестем на свадьбе и висела в доме на левом косяке к двери спальни. Как знак полной покорности и уважения могла быть брошена к ногам уважаемого гостя или старика, который был обязан ее вернуть, а бросившего расцеловать. Если старик через нагайку переступал, это означало, что покорность ему не угодна, и обида или грех провинившегося не прощены.

Песни в жизни казака

Исторические песни казаков имеют ту особенность, что в них довольно верно отражены подлинные события и факты, ярко передаются и сила народа, его отвага, удаль, молодечество. Народ хранит песни в своей памяти в течение столетий. Из поколения в поколение передаются они, прославляя народных героев, борцов за свободу. Широкому распространению исторических песен способствовали напевность, яркость и образность языка. В старину говаривали: коли нет в доме песни, значит и счастья в это доме не водится. Казаки испокон веков славились своим зычным, удалым пением. Генерал Платов однажды рассказывал Кутузову, что ни разу не слышал, чтобы казаки шли в поход без песен. По этим самым песням без труда мог отыскать казачьи подразделения в русском лагере близ Бородино. И немудрено. Ведь в каждой станице была своя, особая, неповторимая манера играть казачьи песни. Многоголосие долгих казачьих песен образуют две основные голосовые партии: нижняя (в народной терминологии “грубый голос”) и верхняя (“подголосок”, “меньшак”, “подпевала”). Нижняя голосовая партия чаще всего исполняется двумя или несколькими певцами в унисон, подголосок же ведет один исполнитель: “Двое-трое поем одним голосом, один подголосок пущает” (Г.И.Синельников, пос.Бударино Чапаевского района). В смешанных ансамблях “грубый голос” исполняют мужчины, подголосок – женщина. Иногда нижняя голосовая партия расслаивается на собственно “грубый голос” и “середняк”. Казачьи протяжные песни звучат сурово и архаично. Песня – это не только идеальное выражение казачьей души, а и истинное отражение судьбы всего казачества. Казачье народное творчество – мудрость, накопленная веками. Специалисты отзываются о казачьем фольклоре не иначе, как о богатейшем кладезе для творчества, источнике высочайшего вдохновения. В нем вся жизнь народна, его боли и радости, думы о будущем. Радуясь и печалясь о делах нынешних, народная песня несет дню завтрашнему правдивый рассказ о былом. Потому и нынче поют о Стеньке Разине, о Пугачеве, об Игнатушке Некрасове. Здесь и князь Долгорукий, царский посланник, потерявший на Дону голову. И плененный шведами Краснощеков, отчаянной смелости казак. И Степан Ефремов, и Платов. Атаманы, есаулы, хорунжие, простые казаки – все великое войско казачье, которое волею судьбы беспрестанно ищет славы земле русской в кровавых сечах. А себе?… А женам своим, детям да матерям?.. Нет, сладкого и завидного в казачьей судьбе мало. Об этом песни…

Заключение.

Исторически казачество было одной из наиболее передовых частей русского народа. Казачество внесло огромный в укрепление и развитие России, как сильной и могущественной державы. Так, Л.Н. Толстой писал, что "казаками построена Россия", и с этим трудно не согласиться. Заслуги казачества в деле создания России и защите ее интересов признаны всеми. За время своей многовековой истории казачество выработало свой особый жизненный уклад, свое мировоззрение и культурную самобытность. Казачеству, возможно как никакой другой части русского народа довелось испытать на себе губительные последствия разного рода социальных экспериментов, включая и "расказачивание", бывшее по сути своей геноцидом. Но, несмотря на все эти беды, казачество как особое этнокультурное образование продолжает существовать и поныне

О быте, обычаях и укладе о жизни казаков можно рассказывать долго. Они напрямую связаны с “Кодексом чести казака”. Казачество веками формировалось и проявляло себя как народное рыцарство, соединявшее высокое искусство воинов-профессионалов и умелый труд вольных земледельцев. Во всех сферах труда, где заняты казаки, утверждаются те высокие требования, честности и искренности, добротности и красоты, которые всегда отличали отношение казачества к делу.

К казакам можно относиться по-разному. Можно не верить в их помыслы, считая, что это детские игры с переодеванием и пустым бряцанием оружия. И не год, не два понадобится казакам, чтобы зарекомендовать себя настоящей, а не мнимой силой. И все-таки надо объединяться, надо возрождать традиции. Сейчас, когда Россия вновь переживает опасную смуту и ее спасение зависит только от самих россиян, мобилизация всех духовных и физических сил наших соотечественников, в том числе и казаков, есть веление совести каждого, веление самой истории.

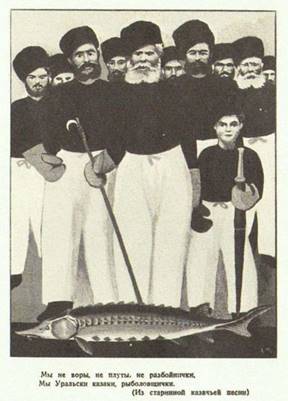

Казаки Уральской сотни

Багренье

Список источников информации

Казачий словарь-справочник, А.И. Скрылов, Г.В.Губарев

http://mgutm.ru/kazachestvo/history.php

http://kazachiy-krug.ru

Багренье на Урале (И. Ф. Бларамберг);

Игра в войну (И. И. Железнов);

Военная экспедиция по закраинам льда (Е. П. Ковалевский);

Уральские казаки и город Уральск (А. К. Гейнс);

Уральск и Оренбург как административные центры (Ф. И. Лобысевич);

Уральцы на Сыре и Аму (В. И. Масальский).

“Мой край родной, казачий” – Владимир Шалыгин

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.