Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области

Индивидуальный итоговый проект

“Ломоносов и его время”

Выполнил: Куликов Максим,

учащийся 8А класса

Научный руководитель:

Сизова Ольга Николаевна,

учитель музыки, педагог-библиотекарь

высшей квалификационной категории

Галич

2021

ВВЕДЕНИЕ 2

I. ГЛАВА. Ломоносов - сын своего времени 4

1.1. Россия восемнадцатого века. Петровская эпоха 4

1.2. Становление личности Ломоносова 6

1.3. Важнейшие новаторские идеи Михаила Ломоносова 8

1.3.1. Курпускулярная теория строения вещества, «коловратное» движение 8

1.3.2. Теория сохранения вещества 8

1.3.3. Новая наука - физическая химия 9

1.3.4. Наука о стекле 9

1.3.5. Открытие атмосферы планеты Венера 9

1.3.6. Теория электричества и метеорология 9

1.3.7. Первая русская риторика 10

1.3.8. Грамматика и теория стиля 10

1.3.9. Новаторство в поэзии 10

1.4. Общественно-политические взгляды М. В. Ломоносова 11

1.5. В памяти потомков 14

II. ГЛАВА. Создание виртуальной страницы электронной интерактивной выставки-энциклопедии 19

ВЫВОД 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23

ПРИЛОЖЕНИЯ 24

«Любой век, любая эпоха нашей народной жизни

всегда приукрашена чей-либо яркой жизнью,

деяниями особо славными.

Многие звезды украшали русское небо XVIII столетия.

Звездою первой величины явилась

слава Михаила Васильевича Ломоносова»

Борис Шергин

В XIX веке В.Г. Белинский писал, что «для достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов», нужно «много сведений, опытности, труда и времени». В XX веке академик С.И. Вавилов сожалел, что «подлинная фигура Ломоносова не ясна до сих пор», а литературовед П.Н. Берков писал, что Ломоносова мы знаем «мало и плохо». В XXI веке, несмотря на обилие всевозможных трудов о жизни и деятельности Михаила Васильевича Ломоносова, число которых увеличивается с каждым очередным юбилеем нашего великого соотечественника, можем ли мы уверенно сказать, что хорошо знаем о его вкладе в науку XVIII в., понимаем его литературное творчество, понимаем суть его личности, характера, мотивацию поступков? Знакомый по портрету из школьных учебников круглолицый человек, сидящий к нам вполоборота, так и остается для многих из нас не личностью, а набором стандартных образцов, шаблонов. Даже день его рождения установлен, что называется, декретно, о чем иронично писал автор классических трудов о М.В. Ломоносове А.А. Морозов: «День рождения М.В. Ломоносова точно не установлен. Позднее по решению Академии наук его принято считать – 8 (19) ноября 1711 года».

И вот, новая юбилейная дата - 310 лет со дня рождения величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Гениальный ум, блестяще сочетавшейся с исключительной глубиной мысли, дал Ломоносову возможность не только широко охватить и разработать все достижения науки своего времени, но и далеко предвосхитить их дальнейшее развитие.

Ломоносов был одновременно физиком, химиком, астрономом, географом, метеорологом, минералогом, металлургом, филологом, историком, философом, педагогом, поэтом, художником, экспериментатором и изобретателем. Во всех областях науки он оставил богатое наследство, к сожалению, далеко еще не оцененное и не изученное. Такие важнейшее разделы современной науки, как физическая химия, кинетическая теория материи, молекулярная физика и др., берут начало от работ Ломоносова.

Время деятельности Ломоносова — это время господства крепостного права. Отсталая Россия, конечно, не могла реализовать практически результатов работ этого крупнейшего ученого. Современники не поняли и не оценили его работ, и только теперь мы приступаем к реставрации этого ценнейшего наследия научной мысли ХVIII в.

XVIII век был интереснейшим, напряженным и результативным веком в истории государства Российского. Реформы Петра Великого, «просвещенный абсолютизм» Екатерины II и многое другое обуславливают пристальное внимание историков на этот период. В это время бурно развивается наука, образование, культура и общественно-политическая мысль России.

И передо мной встал вопрос: “А какие идеи, господствующие в сознании того времени оказали влияние на научную и творческую деятельность Ломоносова?”

Я предположил, что творчество Ломоносова тесно связано с определенной эпохой, стало отражением тех идей, которые господствовали в общественном сознании. Это и стало гипотезой моего исследования, которое я решил доказать в своём проекте по теме “Ломоносов и его время”.

Объект исследования историческая литература содержащая информацию о характеристике XVIII века.

Предметом исследования является информация о М.В. Ломоносове, посредством которой можно судить об особенностях научных достижений сделанных выдающимся ученым.

Цель: комплексное исследование особенностей и влияния общественной идеологии XVIII века на жизненный путь выдающегося ученого М.В. Ломоносова, а также характеристика его вклада в науку.

Для полного и всестороннего раскрытия темы исследования, необходимо решить следующие основные задачи:

1. Осветить особенности «ломоносовской эпохи», влияние отношений личности в лице первого русского академика М.В. Ломоносова и общества.

2. Раскрыть масштабность личности М.В. Ломоносова, как сына Отечества.

3. Представить энциклопедичность таланта М.В. Ломоносова.

4. Показать актуальность и востребованность идей ученого в современном обществе.

5. Оформить материалы исследования в виде электронной страницы интерактивной энциклопедии.

Методы исследования: анализ литературы, систематизация, сравнение, обобщение.

Теоретическая значимость проведенного исследования позволит осмыслить и в значительной мере углубить представление школьников о роли деятельности М.Ломоносова в жизни общества, ее влияние на общественное сознание.

Практическим результатом будет создание виртуальной страницы “Ломоносов и его время” с опубликованными материалами моего исследования в электронной интерактивной выставке, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова “Феномен Ломоносова”. Материалы этого проекта могут быть использованы учащимися и педагогами на уроках, внеклассной работе, для дополнительного образования.

“Принадлежа всему человечеству, Ломоносов был и остается сыном своего времени, которое по глубине и существенности исторических переворотов отдаленно напоминает наше. Понять Ломоносова в его времени — вот главная задача книги, ибо это означает глубже понять современные социальные и культурные процессы, уходящие своими корнями в тот перевернутый пласт нашей истории, возделывать который пришлось Ломоносову.”

Е. Лебедев

«Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра…»

А. Пушкин «Полтава»

«…Новорожденная столица, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихии…», - таким изобразил А.Пушкин это время в романе «Арап Петра Великого» (приложение 1).

Михаил Васильевич Ломоносов, принадлежа всему человечеству, был и остается сыном своей страны (приложение 2). «Столетьем безумным и мудрым» назвал XVIII век А.Н. Радищев. Жизнь России в это время отличалась небывалой стремительностью. Грандиозные начинания Петра I: новая армия, впервые созданный флот, строительство новой столицы, открытие Инженерной, Навигационной, Артиллерийской и Хирургической школ и горных школ в Карелии и на Урале, введение нового календаря и гражданского шрифта, появление издательств и музеев, учреждение Морской академии и Академии наук – явились воплощением коренных перемен в государстве. И все это было впервые, внове…

Петр I проявлял немалый интерес к трудам европейских специалистов по теории государства. Их идеи о достижении «золотого века» путем переустройства жизни на научной основе оказали большое влияние на царя-реформатора. Человек сильной воли, привыкший к всеобщему повиновению, Петр I считал, что он один знает, в чем состоит счастье державы, а сопротивление его приказам проистекает от лени и неразумия.

В ходе государственно-административных реформ, осуществленных Петром I, вся система культуры подверглась коренным преобразованиям.

А) Образование

До Петра в России было только одно высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия. Образование в этой академии носило церковный характер. Светских школ не было вообще. Правительство Петра I, нуждаясь в работниках для различных сфер государственного аппарата, было заинтересовано в просвещении.

Первоначально вопрос решался массовой посылкой молодых людей на учебу за границу. Затем стали открываться различные школы. В 1725 году Петр I подписал указ об организации Академии наук.

Б) Церковные реформы

Управление церковью приобретает светский характер. Церковь уже не диктует законы в области культуры.

В) Быт русских дворян.

Петр I приказал сбрить бороды и запретил носить древнерусское платье. Он вмешивался в частную жизнь (потому что был убежден, что все стороны жизни человека подлежат государственной регламентации), требовал, чтобы и в семейной жизни, и в привычках и поведении русский дворянин был европейцем.

Г) Петр I не забывал и о мощи убеждающего слова: при нем стали издаваться

- первая в России газета (1702 г.), получившая название «Ведомости»;

- публицистические произведения, в которых обосновывались правительственные действия;

- переводы с европейских и других языков, в основном научного и практического характера. Романов и поэзии Петр не любил.

Сильная власть, жесткая регламентация всех сторон жизни, во главу угла поставлен разум, особое значение приобретает образование, государственные интересы превалируют над личными.

Стараниями Петра Россия стала могущественной державой, жизнь страны пошла по новому пути, но в войнах и при строительстве городов погибло множество народа. В ходе преобразований было уничтожено многое исконно русское, самобытное, а чужое, иностранное насильно навязано. Поэтому одни прославляли первого русского императора, другие обвиняли во всех бедах, последовавших после его правления, называли его антихристом, разрушившим традиции и обычаи предков.

На глазах одного-двух поколений родилось новое общество, утвердилось новое отношение к человеку. Отныне не порода, не «титлы» в первую очередь, а заслуги перед страной, реальная польза, приносимая на общественный алтарь отдельной личностью, определяли ее ценность. Люди сильные, энергичные, предприимчивые выдвигались на первые роли в государстве. Стремительно рушились старые привилегии боярства и духовенства. Стремительным было возвышение дворян, «служилых людей». Стремительно разворачивали свою деятельность промышленники, купцы и иные предприниматели. И не менее стремительно росло недовольство крепостных, чьим трудом и оплачивался этот общегосударственный энтузиазм.

Личные судьбы людей развивались так же стремительно, как и судьба всей страны. Человек, который придал России это стремительное ускорение, сам был весь порыв, весь движение. Уверовав в то, что страна уже не может жить прежними идеалами, в прежнем ритме, он торопил время. Его «революционная голова» (как писал Пушкин) работала над скорейшим, по возможности немедленным, претворением в жизнь всех замыслов, которые проносились в ней сумасшедшей вереницей.

Многих в ту головокружительную пору позвала Россия, но избранником в полном смысле этого слова стал лишь Михайло Васильевич Ломоносов, сын черносошного крестьянина, великий человек, познавший Русь «от темной клети до светлых княжеских палат», первым из деятелей новой русской культуры завоевавший мировую славу. При этом личные его творческие устремления были связаны с общегосударственными, общенациональными потребностями развития культуры, хозяйства и политики России.

Сложно назвать область науки, техники и культуры, в которую он не внёс бы свой вклад. М.В. Ломоносов был астрономом, литератором, географом, занимался медициной, химией, мозаикой. Но как удалось этому простому деревенскому человеку добиться таких успехов? Какие обстоятельства помогли ему в этом? Многие учёные, мыслители и писатели XIX века размышляли над этой загадкой, находили ответ в необыкновенной Божественной одарённости юного Ломоносова. Но не стоит забывать и о том, что, во многом, на личность и характер человека влияет та среда, в которой он растёт и развивается, те люди, которые окружают молодого человека с самого раннего детства, и особенности их жизни. Поморская земля – родная сторона великого учёного - тому яркий и выразительный пример.

В 1711 году, в эпоху когда Пётр I совершал свои великие преобразования и когда плод этих преобразований, Полтавская победа, - «наше русское воскресение», по выражению Петра, - уже решила вопрос о будущности России, как могущественного европейского государства, родился человек, который окончательно разделил науку и искусство, чудесным образом сочетая и объединив их в своём творчестве, «будущий славный русский учёный, вития и поэт» - произошло это 19 ноября в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангелогородской губернии в довольно зажиточной семье крестьянина-помора Василия Дорофеевича (1681-1741) и дочери просвирницы погоста Николаевских Матигор, Елены Ивановны (урождённой Сивковой) Ломоносовых (приложение 3). Отец, по отзыву сына, был по натуре человек добрый, но «в крайнем невежестве воспитанный». Мать М. В. Ломоносова умерла очень рано, когда ему было девять лет. В 1721 году отец женился на Феодоре Михайловне Усковой, дочери крестьянина соседней Ухтостровской волости. Летом 1724 года она умерла. Через несколько месяцев, возвратившись с промыслов, отец женился в третий раз на вдове Ирине Семёновне (в девичестве Корельской). Для тринадцатилетнего Ломоносова третья жена отца оказалась злой и завистливой мачехой.

Лучшими моментами в детстве М.В. Ломоносова были, по-видимому, его походы с отцом в море, оставившие в его душе неизгладимый след. М.В. Ломоносов начал помогать отцу с десяти лет. Они отправлялись на промыслы ранней весной и возвращались поздней осенью. Вместе с отцом будущий учёный в детстве ходил рыбачить в Белое море и до Соловецких островов (приложение 4). Нередкие опасности плавания закаляли физические силы юноши и обогащали его ум разнообразными наблюдениями. Влияние природы русского севера легко усмотреть не только в языке М.В. Ломоносова, но и в его научных интересах: «вопросы северного сияния, холода и тепла, морских путешествий, морского льда, отражения морской жизни на суше – всё это уходит далеко вглубь, в первые впечатления молодого помора». Его окружали предания о великих делах Петра Великого, которых и доселе немало сохранилось на севере.

Грамоте обучил Михайлу Ломоносова дьячок местной Дмитровской церкви С.Н. Сабельников. Он оказывал помощь односельчанам в составлении деловых бумаг и прошений, писал письма. Рано, по-видимому, зародилось в Ломоносове сознание необходимости «науки», знания. «Вратами учёности», по его собственному выражению для него делаются откуда-то добытые им книги: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. В четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал. Жизнь Ломоносова в родном доме делалась невыносимой, наполненной постоянными ссорами с мачехой. И чем шире становились интересы юноши, тем безысходнее казалась ему окружающая действительность. Особенно ожесточала мачеху страсть Ломоносова к книгам.

Страсть к знаниям, тяжёлая обстановка в семье заставили Ломоносова принять решение - оставить родной дом и отправиться в Москву. Узнав, что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в Москву. Он прикинулся больным, женитьбу пришлось отложить.

Годы, проведённые Ломоносовым в Поморье, сыграли большую роль в формировании его мировоззрения, наложили свой отпечаток на интересы и стремления юноши, в значительной степени определили направление его дальнейшего творчества.

Горячее желание продолжать учебу окончательно определило решение Ломоносова уехать в Москву, где он поступил в единственное в это время в Москве учебное заведение — славяно-греко-латинскую академию при Заиконо-спасском монастыре (приложение 5).

Несмотря на тяжелое материальное положение, Ломоносов, занимаясь главным образом латынью, в один год прошел три низших класса. Однако успехи в учебе не доставляли Ломоносову удовлетворения, так как точные науки в этой академии не изучались. Окончив лучшим ученикам три следующих класса, Ломоносов в 1736 г. неожиданно для себя попал в Петербургский университет.

Сенат предписал ректору Заиконоспасской академии послать в Петербург 20 учеников «в науках достойных». Были отобраны 12 учеников, по словам ректора, «не последнего по нашему мнению, остроумия», и среди них как один из самых лучших Михайло Ломоносов.

Для Ломоносова неожиданно открылся совершенно новый путь к дальнейшему изучению наук. С этого времени до самой смерти его научная и общественная деятельность неразрывно связаны с Академией наук, в состав которой входил и университет.

В первом же году пребывания в университете Ломоносову чрезвычайно посчастливилось.

Освоение и изучение Сибири требовало для академических экспедиция вполне подготовленных специалистов, главным образом химиков, знающих и горное дело и металлургию. Известный саксонский металлург Генкель в ответ на просьбу начальника о присылке химика предложил Академии выделить для изучения этой специальности нескольких молодых людей. Выбор пал на Ломоносова, Виноградова и Райзера, которые в конце сентября 1736 г. и отправились в Марбургский университет для прохождения точных наук и изучения языков (приложение 6).

За два с половиной года Ломоносов прекрасно усвоил математику, механику, физику, химию, философию и мог уже свободно говорить и писать по-немецки. Латынь была им в совершенстве изучена еще в Заиконоспасской академии.

Пребывание в Фрейбурге, где отправленные академией студенты занимались у Генкеля металлургией и горным делом, было не особенно продолжительным.

В силу стесненных материальных обстоятельств и некоторой неудовлетворенности преподаванием отношения между Ломоносовым и его учителем ухудшились, и он самовольно покинул Фрейбург. Возвратясь в Марбург и оставшись здесь до весны, Ломоносов все свое время посвятил занятиям математикой и химией. Здесь же он обдумывал и свою известную работу «Элементы математической химии». И только весной 1741 г. по специальному предписанию Академии наук Ломоносов возвратился в Петербург.

Ломоносов одним из первых утверждал, что все вещества состоят из корпускул - молекул, которые, в свою очередь, состоят из других элементов - атомов (приложение 7). Но важнее, что русский ученый первым высказал мысль о внутреннем вращательном («коловратном») движении частиц, что приблизило его представление о строении материи к современному понятию.

«Нельзя назвать такую большую скорость движения, чтобы мысленно нельзя было представить себе другую, еще большую. Это по справедливости относится, конечно, и к теплотворному движению; ...Наоборот, то же самое движение может настолько уменьшиться, что тело достигает, наконец, состояния совершенного покоя, и никакое дальнейшее уменьшение движения невозможно. Следовательно, по необходимости должна существовать наибольшая и последняя степень холода, которая должна состоять в полном прекращении вращательного движения частиц» (М.В. Ломоносов. «О причине теплоты и холода»).

С корпускулярной теорией и молекулярно-кинетическими взглядами Ломоносова напрямую связано его понимание закона сохранения вещества и силы (или движения). Принцип сохранения силы (или движения) для него стал начальной аксиомой в рассмотрении им аргументов в обосновании молекулярного теплового движения.

«Когда какое-либо тело ускоряет движение другого, то сообщает ему часть своего движения; но сообщить часть движения оно не может иначе, как теряя точно такую же часть» (М.В. Ломоносов. «О действии химических растворителей вообще»).

"...Сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте… Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает" (М.В. Ломоносов. «Рассуждение о твердости и жидкости тел»).

Ломоносова можно считать родоначальником новой науки – физической химии. Программу новой науки ученый наметил, обратившись к изучению растворов.

«Физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях» (М.В. Ломоносов. «Введение в истинную физическую химию»).

Во времена Ломоносова стеклоделие считалось ремеслом, исключающим научные методы. Михайло Ломоносов и его соратник Дмитрий Виноградов (создатель русского фарфора) первыми заявили о необходимости знания химии для производства стекла. По настоянию Ломоносова была создана лаборатория по изучению стекла - первая научная лаборатория в России (приложение 8). Свои теоретические изыскания ученый применил на практике, создавая потрясающей красоты мозаичные полотна. Ломоносов также написал уникальное поэтическое произведение, посвященное стеклу, - «Письмо о пользе Стекла Ивану Ивановичу Шувалову»:

«Неправо о вещах те думают, Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже Минералов,

Приманчивым лучом блистающих в глаза:

Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса…»

Наблюдая в мае 1761 года прохождение Венеры по солнечному диску, Ломоносов обнаружил наличие у этой планеты атмосферы (приложение 9).

«При выступлении Венеры из Солнца, когда передний её край стал приближаться к солнечному краю и был (как просто глазом видеть можно) около десятой доли Венерина диаметра, тогда появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила. Вскоре оный пупырь потерялся, и Венера оказалась вдруг без края» (М. В. Ломоносов. «Явление Венеры на Солнце…»).

Занимаясь изучением такого явления как грозы и грозовые облака, Ломоносов пишет научный труд, посвященный общей теории электричества. Исследователь утверждает о тождественности атмосферного и искусственного электричества.

«Двояким искусством электрическая сила в телах возбуждается: трением и теплотою, что физикам довольно известно. Явления и законы, которые электрическою силою в недре натуры рожденною производятся, совершенно сходствуют с теми, которые показывают искусством учиненные опыты. Но как натура в произвождении многообразных дел тщива и расточительна, а в причинах их скупа и бережлива, и сверх того те же и одинакие действия тем же одним причинам приписывать должно, того ради нет сомнения, что натуральной в воздухе электрической силы суть те же причины, то есть трение или теплота, разно или совокупно» (М.В. Ломоносов «Теории электричества, изложенной математически»).

Труд Ломоносова «Риторика», написанный в 1748 году, стал первой в России хрестоматией мировой литературы, включавшей лучшие произведения словесности (приложение 10). Пособия Ломоносова были первыми в России общедоступными руководствами по красноречию.

«Риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить и писать, то есть оную избранными речами представлять и пристойными словами изображать на такой конец, чтобы слушателей и читателей о справедливости ее удостоверить» (М.В. Ломоносов. «Риторика»).

Ломоносов изучал русский язык и был его популяризатором (многие его научные труды написаны на русском языке, а не на латыни, как было принято в XVIII веке). Его книга «Российская грамматика» впервые четко излагает основы и нормы русского языка, в ней ученый излагает понятия о частях речи, правописании и произношении. Михаил Ломоносов также разработал стилистическую систему русского языка - «теорию трех штилей» (приложение 11).

«Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики» (М.В. Ломоносов. «Российская грамматика»).

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, ита-лианским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях кратость греческого и латинского языков» (М.В. Ломоносов. «Российская грамматика»).

Ломоносов был реформатором и в поэзии. Именно он создал стройную систему русского стихосложения – силлабо-тоническую, установив метр. Стихотворные опыты Ломоносова были восприняты другими русскими поэтами как образцовые, многие строки его стихов стали крылатыми:

«Науки юношей питают

Отраду старым подают» (М.В. Ломоносов. «Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны»)

«Везде исследуйте всечасно,

Что есть велико и прекрасно» (М.В. Ломоносов. «Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны»).

Научная и творческая деятельность Ломоносова не была непосредственно связана с политической сферой жизни общества. В тоже время изучение политических взглядов этого «властителя дум» российского общества послепетровской эпохи представляет значительный интерес, так как он в своих сочинениях рассуждал о том, что есть «лучшая жизнь», как должно быть устроено общество, в какой степени государство может помочь в этом, способен ли человек изменить свою судьбу, каковы права и функции государства, его истоки и природа, почему мы должны подчиняться закону, следует ли контролировать правительство, на что человек может рассчитывать являясь членом общества.

Формирование их мировоззрения относится ко времени правления Петра I и его преемников, когда абсолютизм становился «просвещенным». Российское государство развивалось по модели полицейского государства. Основная функция полицейского государства - это декларируемая «забота об общем благе народа» при полном отсутствии какого-либо народного представительства. Эта функция приписывалась монарху, обладающему неограниченной властью в законодательной, исполнительной и судебной сферах. Формами осуществления этой функции становились исключительно административные меры. Официальной доктриной, ссылками на которую обосновывалась абсолютная власть монарха, оставалась доктрина божественной воли, согласно которой власть монарха рассматривалась как «божественное поручение». Использовались ссылки на «общее благо». В таком контексте и формировались политические взгляды М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского и А.П.Сумарокова, а основными факторами непосредственно влиявшими на их воззрения были: физическая и социальная среда, биологическая наследственность и групповой опыт, культура и уникальный индивидуальный опыт.

Общественно-политические воззрения М.В.Ломоносова складывались в то время, когда идея «просвещенного абсолютизма» ещё только проникала в общественное сознание, вызывая серьёзное противодействие со стороны значительной части дворянства и духовенства.

Ломоносов считал естественным для русских «единоначальное впадение» радеть о «благоденствии общества ... есть великих монархов упражнение». С наибольшей полнотой выразил свое представление об идеальном правителе в образе Петра I «основателя и строителя» новой России. Рядом с образом просвещенного монарха Ломоносов всегда ставил российский народ, который отличался «остротою понятия, поворотливостью членов, телесною крепостию, склонностью к любопытству», «неутомимый в трудах», достигший «величества, могущества и славы». В понятие «народ» он сознательно включает не только «благородное шляхетство», что характерно было для дворянских публицистов, но и всю народную массу.

Просвещение должно служить сохранению и размножению народа, образование - вплоть до университетского - должно быть доступно всему народу, - это были главные мысли Ломоносова, и за них он боролся всю жизнь и словом и делом.

Ломоносов разрабатывал целую программу экономических и общественных преобразований, от которой «благополучие, слава и цветущее состояние происходит».

В 1761 году обратился с письмом к князю И.И.Шувалову, в котором сообщал о своем Намерении создать труд, в который входили бы главы: о сохранении и размножении российского народа; истреблении праздности; исправлении народа и большом народа просвещении; исправлении земледелия; исправлении и размножении ремесленных дел и художеств; лучших пользах купечества; лучшей государственной экономии; сохранении военного искусства во время долговременного мира. Из этого замысла реализацию получила только первая тема: «О сохранении и размножении российского народа». Ломоносов" подчеркивал, что самым главным делом для «величества, могущества и богатства государства» является сбережение российского народа», ибо «обширность» территории «тщетна без обитателей». В полном виде письмо было опубликовано только в 1871 году.

Неудовлетворенность официальной церковью, потеря ею морального авторитета были причинами распространения религиозных сомнений Ломоносова. Он автор знаменитого «Гимна бороде» - злого и веселого памфлета, где он, по словам членов Синода, «всех святых отец учения и предания еретически похулил». Ломоносов требовал «духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать наук в проповедях». В трудах по русской истории Ломоносов вел острую полемику с норманнской теорией, сторонники которой Г.З.Байер и Г.Ф.Миллер отрицали самостоятельный характер развития русского народа. Выдвинутая Ломоносовым теория славяно-чудского (угрофинского) происхождения Древней Руси была принята впоследствии исторической наукой.

Объективность требует признать, что «горячий и вспыльчивый» Ломоносов не всегда бывал прав в полемике с оппонентами, видел подчас покушения на честь России там, где их не было. Академик Л.В.Черепнин, высоко оценивая исторические труды Ломоносова, вместе с тем опровергал встречавшиеся в советской историографии оценки Г.З.Байера и Г.Ф.Миллера и других иностранных ученых-историков, основывающиеся отчасти на высказываниях Ломоносова, как бездарных, враждебных России. Ломоносов подчас «проявлял слабость, когда задачи исторического исследования подчинял потребностям текущей политики...».

Многочисленные поэтические произведения Ломоносова, по большей части оды, наполнены описанием современных политических событий, их оценкой. В Ломоносовских одах нет индивидуальных характеристик воспеваемых царей и цариц,- восхваляя очередного носителя монаршей власти, он восхвалял в нем идеальный образ «премудрого учителя и просветителя. Индивидуальные, хотя и идеализированные черты носит у него только Петр I - «строитель, правитель, в полях, морях герой». На приход к власти Екатерины II поэт откликнулся одой, в которой напомнил императрице о достоинствах русского народа. Призвал ее отвергнуть условия позорного мира, заключенного Петром III с прусским королем, выразил резкое отношение к тем иностранцам, которые приезжают в Россию лишь в целях личного обогащения. Как и Тредиаковский, и Сумароков, Ломоносов ждал просвещения от деятельности монарха, Но он не примирялся с мыслью, что недостойного государя можно рассматривать как «наказание божье». Он предъявлял высокие требования к личности монарха. Более ему импонируют просвещенность и забота о благе народа. Монарх должен быть «просвещенным монархом».

Представителем передовой русской общественной мысли, выходившей за рамки официальной дворянской идеологии, был М. В. Ломоносов, показавший своей многогранной деятельностью, какие творческие возможности народа скованы крепостничеством. Он выступал за ускорение экономического развития России, желая, чтобы она встала вровень с передовыми странами Европы. Пути для этого он видел в более полном использовании природных ресурсов, в развитии крупной промышленности, основанной на применении достижений науки и техники, в росте населения, в облегчении повинностей и рекрутчины.

Ломоносов настойчиво требовал, чтобы положение человека определялось не титулом, не заслугами предков, а его собственными делами. Нужна была поморская «упрямка славная» и большое презрение к «персонам высокородным», чтобы в письмах к всесильному фавориту Елизаветы заявлять, что не намерен быть шутом не только у вельмож, но и у самого бога.

На взгляды Ломоносова оказали влияние теория «просвещенного абсолютизма» и мужицкая вера «в хорошего царя». Не понимая, что самодержавие превратилось в реакционную силу, он возлагал надежды на реформы сверху.

Буржуазная направленность взглядов Ломоносова отчетливо выступила в вопросах просвещения, которому он, как и все просветители, придавал решающее значение. В области образования Ломоносов выдвигал буржуазный принцип бессословной школы и требование обучения крестьян. «В университете тот студент почтеннее, кто больше знает. А чей он сын, в том нет нужды», - смело утверждал он и добился того, что первый в России университет стал бессословным учебным заведением, рассчитанным на «генеральное обучение» разночинцев. Преподавание в университете на русском языке вместо латинского также было продиктовано стремлением разрушить сословную школу и сделать образование более доступным народу. Ломоносов требовал запрещения всякого вмешательства церкви в дела науки и просвещения. Московский университет, в отличие от всех университетов мира, по его настоянию, не имел богословского факультета.

Взгляды Ломоносова складывались на рубеже двух этапов в истории русской общественно-политической мысли. Отсюда их внутренняя противоречивость. Непонимание органической связи между самодержавием, крепостничеством и отсталостью страны, объясняющее отсутствие прямых высказываний против феодальных порядков, идеализация Петра I и его преобразований сближали Ломоносова с Татищевым, Кантемиром, Прокоповичем, Посошковым. В то же время буржуазная, антидворянская направленность деятельности Ломоносова пробивала дорогу рождавшемуся русскому просветительству и способствовала формированию антикрепостнического направления общественно-политической мысли.

Истинная слава пришла к Ломоносову лишь после его кончины. Но такова судьба многих русских талантов, отдавших душу и жизнь свою ради славы и процветания нашей любимой Родины.

Масштабом своей личности Ломоносов создает небывалый прецедент, доказав, что русским есть место в науке. И все знали, что именно он возглавляет науку в Академии. Чтобы представить непреходящую ценность такого события, нужно уйти в XVIII век и понять, что достойных примеров пребывания русских в науке просто не было, и никто не мог утверждать, что они там вообще могут быть. А вот — случилось. И потому по праву Ломоносова можно назвать основоположником русской науки.

В деяниях его было нечто, что интуитивно, самостоятельно, по доброй воле востребовано просвещённым людом, и это нечто могло быть найдено только у него и ни у кого другого. Он дал старт непрерывному осовремениванию русского языка, чтобы “слог его был великолепен, чист, тверд, громок и приятен”. Талантом и устами Ломоносова наука, в ее разнообразных отраслях, впервые и свободно заговорила по-русски. Осовремененный им русский язык позволил молодому поколению войти в науку. Наука не может обойтись без языка соответствующего времени. Обновление позволило ввести в науку русские названия, термины, дефиниции, определения. Пример тому “Вольфианская физика”, переведённая им.

Через сто лет было образно сказано: “У кого достало <бы> творческой силы оббить и сделать восприимчивым такой грубый и неподатливый материал, какой представлял из себя Русский <книжный> язык во время Ломоносова…” (И. С. Аксаков). Ломоносов к радости своей открыл, что русский разговорный язык, которым общались, шутили и бранились его окружающие, обладает всем тем богатством, что необходим для свободного выражения самых сложных мыслей. И он имел отвагу начать писать этой разговорной речью. И читатель был поражен красотами и гибкостью того самого языка, которым он повседневно пользовался в быту. Невозможно переоценить важнейшую роль выразительной силы языка Ломоносова. Известно, что “Слова в России — больше, чем слова” (Н. В. Карлов), что “словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести” (В. С. Шефнер).

И мощное оружие СЛОВА было использовано для возвеличивания России.

Призыв, обращенный к чувствам русского народа, должен был помочь освободиться от векового сознания собственной отсталости, собственной ущербности перед этими “немцами”. Это в Москве, в слободе Кукуе на Яузе, они жили в некоторой культурной изоляции. Здесь же, в Питере — вот они, перед глазами. Они и умнее, и развитее в быту, в костюмах, в обычаях, привычках, нравах и трудовых навыках, они прилежно несут в страну науку, несут в страну промышленность, несут военное искусство и вооружение. Но они — ПРИШЛЫЕ, ЧУЖИЕ, со своими опрятными домиками и “тощими немецкими душами”. И Ломоносов непрерывно обращается (опустим цитаты) к национальной гордости россиян: и язык наш лучше всех, и история богаче всех, и Сибирь, что мы насквозь прошли (до Аляски досягнули), — самая богатая, и вера самая правильная, и военные победы наши неисчислимы… Нам ли сомневаться, что и в науке, как завещано Великим Петром, россияне возобладают. Этих слов ждали, и они были восприняты названным тончайшим, но влиятельным слоем просвещённого населения.

На кончину Ломоносова откликнулись эпитафиями весьма многие лица, далеко отстоящие друг от друга на общественной лестнице. Среди них были и профессиональные поэты А. П. Сумароков и И. Ф. Богданович, и граф Андрей Шувалов, будущий соавтор “Антидота”, певчий придворной капеллы И. К. Голеневский и скромный учитель английского языка Сухопутного Кадетского Корпуса Л. И. Сичкарев (1741–1809), оплативший издание из своих скудных средств:

Российской Соломон отходит в смертной путь.

Внемлите Росские вы музы лире сей,

Се полагается во гроб ваш Орфей.

Не будет больше петь на Невских он брегах,

Прекрасны лавры вам оставил при водах.

Внушите Риторы российские сей тон,

Се покрывается землей ваш Цицерон.

Уж громогласная российская труба

В гроб заключается подземной навсегда.

Внушите ведущи вы естества закон,

Се в тьму скрывается великий ваш Невтон.

Не менее выразительна строфа, принадлежащая перу Н. Н. Поповского, написанная при жизни Ломоносова:

Московской здесь Парнас изобразил Витию,

Что чистой слог стихов и прозы ввел в Россию.

Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,

То он один в своем понятии вместил.

Открыл натуры храм богатым словом Россов;

Пример их остроты в науках Ломоносов.

Таково было мнение просвещённого общества.

Итак, Ломоносов по праву стал кумиром весьма тонкого слоя читающей публики. Время государственного внимания придёт позже.

Печальной оказалась судьба материалов, собранных Ломоносовым для Российской истории. Он отказался передать их Шлёцеру, просившему об этом, и вручил документы Ф. А. Эмину, человеку случайному в исторической науке. Написанный и изданный Эмином труд не оказался достоин памяти Ломоносова.

Весной 1764 г. он составляет “Обзор важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки Михайло Ломоносов”. Применительно к классу “гуманиорум” (истории, филологии и т. д.) или стихосложению, ничего подобного “Обзору” в его бумагах не найдено. В его глазах они малозначимы сравнительно с естественными науками.

Красной нитью через череду документов 1764–1765 годов проходит стремление Ломоносова осмыслить своё место в науке, итоги многолетнего в ней пребывания, отсутствие достойного признания отечественных и зарубежных коллег. И мы воочию наблюдаем драму личности, не удовлетворённой этими итогами, личности, лишь раскрывшей, но далеко не во всём реализовавшей свои дарования. Можно строить догадки о причинах выбора Ломоносовым естественных наук как критерия личной оценки. Время и потомки выделили совсем другую сторону его деяний. Но Ломоносов воспринимал науку как главное призвание жизни, и сознание не свершённых Великих Дел, соразмерных трудам гигантов, означало для него не менее как жизненное поражение.

Имя Ломоносова временно покинуло Академию и упоминалось в ней лишь по случаю очередного издания его стихов. Уместно отметить весьма умеренные тиражи издания произведений. В интервале 1751–1784 гг. были установлены всего лишь 13 изданий его произведений средним тиражом около тысячи экземпляров.

Н. И. Новиковым в 1772 г. впервые публикуется биография Ломоносова на русском языке. Основывался он, как можно судить по неточностям, на устных сообщениях и собственных воспоминаниях. С появлением этой книги образ Ломоносова, вышедший из-под пера вольного каменщика, начал собственное, независимое существование.

В последующее десятилетие имя Ломоносова оставалось известным весьма узкому кругу почитателей его поэтического дара. Власти предержащие потеряли к нему всякий интерес. Его архив, купленный Г. Г. Орловым, мирно догнивал в заваленном строительным мусором подвале дома фаворита, библиотека была распылена в книжном собрании графа.

Но в 1782 г. произошло событие, которое вернуло внимание к его фигуре, внимание, продиктованное уже не личными пристрастиями, а государственными интересами. Событие это — создание государственной системы народного просвещения — предопределило интеллектуальный потенциал страны на века вперёд.

В отличие от прежних прекраснодушных проектов, реализация системы была начата по конкретному плану при непосредственном и активном участии императрицы.

В стране вводились единые сроки обучения, единые программы, единые методики преподавания, единые требования к учащимся, единые учебники и централизованная (впервые в истории) подготовка учителей. Всем процессом призван был руководить вновь созданный государственный орган “Комиссия об учреждении народных училищ”, облеченная правом прямого доклада Екатерине II. Деятельность системы образования предусматривала не только обучение, но и идеологическое воспитание школьников, в первую очередь — верноподданнических и патриотических чувств.

Намерения эти должны были зиждиться на отечественных примерах известных личностей. На государственной и военной стезе их число безмерно. А на гражданской? XVII век выстрадал гражданина К. Минина и отдавшего “жизнь за царя” гражданина И. Сусанина. Чьё же имя назовет XVIII век подрастающим поколениям как образец гражданской позиции? — М. В. Ломоносова.

С ним некого сравнить. Других русских эталонов такого масштаба, сопоставимых с ним, просто не было. Любая из известных граней его жизненного пути по праву, без фальши, может быть представлена молодым умам и сердцам.

Образ Ломоносова — это не только средоточие верноподданнических излияний, выраженных в одах и поэмах, но и символ стремления к знаниям по зову души с юных лет. Отклик императрицы на такое стремление должен подчеркивать и её благодеяние в заботах о просвещении народа. Те, кто должны были учить детей и наставлять молодежь, нуждались в примере, который был бы безупречен, во всяком случае с их точки зрения, с тех позиций, тех основных ценностей, которые они должны были внушать молодым.

Впоследствии изложение жизненного пути Ломоносова неоднократно менялось, подчиняясь нуждам и взглядам текущего времени, но броские факты каждый раз заимствовались из его первой академической биографии.

Летом 1786 г. императрица заканчивает свою историческую пьесу “Начальное управление Олега”. В пятое действие пьесы она, не умевшая, как известно, писать стихов, вводит строки из од Ломоносова. Над строками, в тексте пьесы указывалось — “Из Ломоносова”. Всевысочайшее провозглашение соавторства в исторической, патриотической пьесе означало прямое покровительство памяти поэта. Оно поддержало внимание к нему и не дало кануть в Лету, поскольку и последующие монархи считали необходимым сохранить покровительство, предопределившее высказываемые мнения на десятилетия вперед.

В 1793 г. императрица повелевает установить бронзовый бюст Ломоносова (автор Ф. И. Шубин) в Камероновой галерее Царскосельского дворца, где размещались бюсты античных героев. Приобщив к этой череде скульптурный портрет Ломоносова, императрица придала его имени высокий общественный статус национального символа. В свете такого статуса меркнут любые оценки других его деяний. И 1793 год можно считать эпилогом формирования эталона просвещенного гражданина отечества с его характерной гранью — образом поэта-патриота.

В первые годы XIX века под эгидой вновь созданного министерства просвещения в России было введено и установлено единство управления всеми учебно-воспитательными и научными учреждениями. Для разворачиваемой сети гимназий и уездных училищ были подготовлены группы учебников и книг для классного и домашнего чтения, в том числе и по российской словесности. Последние, естественно, включали лучшие образцы отечественной поэзии и прозы. Учебники и рассказы учителей и донесли образ Ломоносова до многих тысяч учащихся и членов их семей.

Итак, на переломе веков приобщение к трудам и имени Ломоносова стало ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заметной части подрастающих поколений. В типовой хрестоматии этого времени приводятся биография Ломоносова, его повествования, образцы писем, переводы, образец популярного научного изложения (“О пользе физики”), отрывок из риторики, образец светской приветственной речи. Иными словами, слово Ломоносова представлено как эталон во всех разделах словесности.

Его образ в глазах многих начал восприниматься как неотъемлемая часть Российской истории.

Среди других поэтов его выделяло многое: не только стиль, слог и язык, но и, в первую очередь, происхождение, юношеские жизненные устремления, красочная биография, принадлежность к чтимому ученому миру и внимание императорской фамилии. Каждая из этих граней могла быть поставлена как пример, убедительно и привлекательно описана для общества.

Слава Ломоносова-поэта в начале XIX века достигла апогея. Величавая помпезность языка и образов, неотъемлемая патриотическая направленность стихов востребованы растущей сферой народного просвещения с органически присущим ей патриотическим воспитанием. Но удивительно быстро, в течение пятнадцати-двадцати лет появившаяся плеяда крупных талантов выходит на первый план, и старомодная поэзия с отмершими славянизмами становится достоянием истории. Окончательный приговор образу Ломоносова-поэта выносит Пушкин, посвятив ему изумительное по красоте четверостишие “Отрок”:

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Пушкин, тем не менее, характеризует Ломоносова совершенно определенно: “Уважаю в нем великаго человека, но, конечно, не великаго поэта. Он понял истинный источник русского языка и красоты онаго: вот его главная услуга”. Суждения Пушкина беспрекословны по критериям иного века.

“…Он создал первый русский университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом”. Против этого возразить нечего.

В 1936 году, в дни празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Ломоносова, непременный секретарь АН СССР Н. П. Горбунов, ранее секретарь В. И. Ленина, предложил в своей речи “присвоить Московскому университету славное имя Ломоносова”.

В 1940 году, по случаю 185-летнего юбилея университета, Советское правительство присвоило имя М.В. Ломоносова первому вузу страны. В наши дни при подготовке к торжествам, посвященным 250-летию университета, был создан и утвержден (2004 г.) новый Гимн МГУ, неразрывно и навечно связавший имя Ломоносова и университет (приложение 12).

В нынешнем состоянии без пробуждения русского национального самосознания невозможно восстановление страны. И опять во главе когорты славных сынов России должен стать Ломоносов. Во многих, очень многих сходных обстоятельствах Отечество призывало их образы. Придут они на помощь и ныне.

Внимание к образу поэта-патриота может существенно усилиться развитием текущих тенденций в состоянии страны. Обращение к авторитету исторических личностей вызывается обычно протестными настроениями. Заветы Ломоносова о “просвещении” и “сбережении” народа, о русском судьбоносном величии будут непрерывно обретать приверженцев и постепенно становиться лозунгами в растущем противостоянии России и Запада, в сопротивлении подавлению национальной культуры страны.

Счастлива страна, которая может предложить взорам и умам безупречный, идеальный образ, зовущий к совершенству человеческой личности!

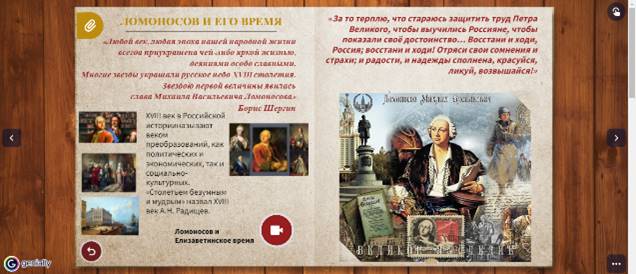

К 310-летию со дня рождения великого гения мы со своими одноклассниками решили подробнее познакомиться с его направлениями научной и культурной деятельности. Написав исследовательские проекты, посвященные каждой из предметных сторон деятельности ученого, было решено объединить их все под одной темой «Феномен Ломоносова-человека, определившего время» и создать электронную версию. Форма была выбрана – виртуальная интерактивная выставка-энциклопедия: https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova

Энциклопедией называют научное справочное пособие, содержащее обозрение наук или дисциплин (преимущественно в форме словаря). В широком понимании — сборник научных сведений и справок на различные темы, предназначенный для обширного круга читателей. Энциклопедия — является особым видом книги, пожалуй, самым незаменимым с точки зрения практической пользы. Электронная энциклопедия упрощает доступ к большим объемам информации, которая систематизирована и структурирована в соответствии с выбранной темой.

В последнее время все чаще издаются энциклопедии, посвященные конкретным знаковым персонам прошлого и современности, которые называются биографическими и представляют собой собрания трудов, достижений, исторических фактов, документов и воспоминаний современников, связанных с данной персоной. Именно эта форма и заинтересовала меня и моих одноклассников больше всего, так как наиболее подходит для освещения выбранной нами темы.

А соединяя её с виртуальной выставкой, получился новый, многофункциональный информационный ресурс, который, во-первых, предоставляет возможность получения новой информации широкому кругу пользователей, во-вторых, позволяет при создании выставки-энциклопедии расширить круг использованных средств и приемов для реализации идеи и концепции проекта (тексты, графика, аудио, видео и др.).

Виртуальная выставка-энциклопедия носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на развитие творческой инициативы и деятельности учащихся и педагогов по сохранению и изучению истории развития науки.

А ещё, такой информационный многофункциональный Интернет ресурс значительно облегчает доступ всех заинтересованных сторон к взаимному и плодотворному взаимодействию.

Каждый из ребят создавал свою страничку данной выставки-энциклопедии, продумывал её оформление и содержание в соответствие со своей темой проекта. Применяя различные технологии, сетевые ресурсы, модели исполнения, мы искали иллюстрации, фотографии, цитаты, статьи и книги, фотографии, видео и многое другое. Мною была создана страница “Ломоносов и его время” (приложение 13).

При создании информационного продукта я придерживался следующего алгоритма:

1. Разработка концепции электронной странички.

2. Подготовка иллюстративного материала (сканирование, обработка, создание иллюстративного материала, подготовка текста, создание рабочей папки).

3. Техническая подготовка проекта (наличие необходимых технических средств и доступа к сети Интернет)

3. Создание страницы (работа с выбранным сервисом: регистрация, размещение материалов в выбранном шаблоне, наполнение содержанием, дизайн проекта, сохранение).

4. Проведение презентации и публикация проекта в Интернете.

Виртуальная выставка-энциклопедия создана с помощью сервиса для создания интерактивного контента Genially.

Genial.ly – это онлайн-сервис для создания красивого интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных плакатов, игр, инфографики и т.д.

Этот сервис позволяет одновременно работать в нём нескольким пользователям, что для создания совместного проекта оказалось очень актуально.

В итоге, мною и ребятами, участниками этой исследовательской деятельности были проанализированы источники информации по теме исследования, сформирован список необходимых материалов для разработки информативно-актуального мультимедийного контента. Подготовлены и структурированы данные на основе классификации по направлениям деятельности учёного, периодам его творчества и значимости. Подготовлен интерфейс электронной мультимедийной выставки-энциклопедии, а наполнение энциклопедии происходило подготовленным материалом в различных формах представления. Получился своеобразный инструмент просвещения и патриотического воспитания молодежи в современных условиях, сохранения и передачи научной, культурной и исторической памяти народа.

Общество изменяется со временем. Большое значение в исторических переменах, развитии играют не только человечество в целом, но и отдельные личности, нельзя недооценивать роль личности в истории, про них говорят: “великие люди в истории”.

К примеру: Гай Юлий Цезарь, Иван Грозный, Пётр Первый, Наполеон. Не меньшее влияние на судьбы человечества оказали и люди науки: Н.Коперник - символ нового научного мировоззрения, Майкл Фарадей - изучивший природу основного вида энергии - электричества, Пьер и Мария Складовская-Кюри - люди с большой буквы в области ядерной физики.

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский учёный, один из основоположников современного естествознания, поэт. Щедро одарённый многими талантами, он одновременно занимался многими науками. В течение двадцати трёх лет работал в Академии наук. Как профессор химии, Ломоносов больше всего занимался ею. В области физики он также сделал несколько крупных открытий, сформулировал некоторые законы развития материи. Выступал с крупными работами по геологии и географии, изучал астрономию, составил много географических карт, организовал изготовление цветного стекла и производство мозаики.

Научные труды Ломоносова по языку и литературе укрепили национальную самостоятельность русской культуры. Ломоносов является примером огромного упорства. Многое хотел знать и постичь. Сумел преодолеть множество препятствий, обучаясь в славяно-греко-латинской академии. Учился при академии Наук в Петербурге, получал образование в Германии, в Магдебургском университете. Всегда пропагандировал науку, просвещение, воспевал благо мирного труда, славил русский народ и верил в него.

Публикация разнообразных материалов к биографии и понимание самой личности человека – вещи совершенно различные, а порой и прямо противоположные. Вот этого-то понимания нам сегодня и недостаёт.

Гражданин, учёный, поэт, историк, – одним словом энциклопедист по самой сути своего дарования.

С.И. Вавилову принадлежит одно очень точное суждение: «Никто не сомневается в общем значении эвклидовой геометрии для всех времён и народов, но вместе с тем «Элементы» Эвклида, их построение и стиль глубоко национальны, это одно из примечательнейших проявлений духа Греции, наряду с трагедиями Софокла и Парфеноном. В таком же смысле национальны физика Ньютона, философия Декарта и наука Ломоносова.

История русской науки показывает, что её вершинам, её гениям свойственна особая широта задач и результатов, связанная, однако, с удивительной почвенностью... Эти черты, этот стиль работы , которые мы встречаем и у Менделеева, и у Павлова, особенно выразительны у Ломоносова».

Но наиболее яркую характеристику его образу нашёл В.В. Розанов в своей небольшой статье (1915), посвящённой 150-летию со дня смерти учёного: «Ломоносов – главное, лучшее дитя Петра Великого за весь; VIII век, может быть – даже за два века, и он весь уродился и сформировался в исторического своего "батюшку". Ни в ком ещё не кипел такой горячий ключ подземных вод – всё новых мыслей, новых планов и надежд, любви к своей земле, веры в победу лучшего и правого…». Он называет Ломоносова своего рода «оруженосцем и духовным сыном Петра».

Значение Ломоносова как исторического деятеля, а также деятеля культуры определяется, в первую очередь, его осознанным или интуитивным умением найти своё место в культурно-историческом процессе и придать этому процессу ту или иную степень ускорения. "Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своею направления, писал академик Д.С. Лихачев, но были бы сильно замедленны, замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени". По мнению Лихачёва, Петр I сумел сменить формы многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием, и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке, В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра, и, как нам кажется, сравнимо с ним по заслугам.

Ломоносов был первым учёным нового времени, заложившим в России основы ряда наук: физики, физической химии, минералогии, кристаллографии, языкознания, филологии и многих, многих других. Он первым в России сделал успешную попытку создать научную физическую карту мира, что ставит его выше тех европейских учёных-энциклопедистов, с которыми его сравнивает обычно историческая традиция. В сокровищницу русской духовной культуры вошли Ломоносовский материалистический подход к изучению явлений природы, доверие к эксперименту как высшему критерию истины, свойственный Ломоносову рационализм мышления и многое другое.

Его просветительская, популяризаторская деятельность вызвала в русском обществе новое отношение к науке не только как к полезному для развития хозяйства и промышленности явлению, но и как к духовной ценности. Определяющей чертой личности Ломоносова был его патриотизм, действенная любовь к Родине, стремление к ее благу и процветанию.

Приложение 1

Рис. 1. Санкт-Петербург XIII

Приложение 2

М.В. Ломоносов

Приложение 3

Рис.3. Деревня Мишанинская Куростровской волости

Приложение 4

Рис. 4. Детство Ломоносова

Приложение 5

Рис. 5. Славяно-греко-латинская академия при Заиконо-спасском монастыре

Приложение 6

Рис. 6. Марбургский университет

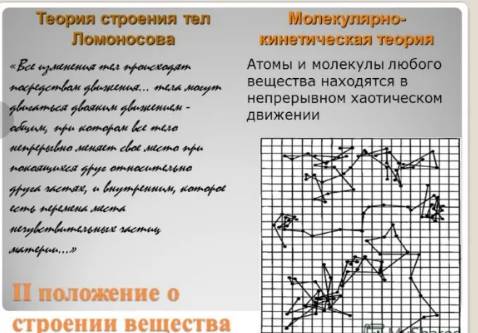

Приложение 7

Рис. 7.

Приложение 8

Рис. 8. Лаборатория по изучению стекла

Приложение 9

Рис. 9.

Приложение 10

Рис. 10. “Риторика” М.В. Ломоносова

Приложение 11

Рис. 11.

Приложение 12

Рис. 12. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Приложение 13

Рис. 13. Страница виртуальной интерактивной энциклопедии

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.