Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области

Индивидуальный итоговый проект

«Ломоносов - русский Леонардо»

Выполнил: Билык Анатолий,

учащийся 8А класса

Научный руководитель:

Сизова Ольга Николаевна,

учитель музыки, педагог-библиотекарь

высшей квалификационной категории

Галич

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

I. ГЛАВА. Светоч русской художественной культуры 5

1.1. Роль изобразительного искусства в развитии русской культуры 5

1.2. Эпоха и личность 6

1.3. Искусство мозаики Ломоносова 8

1.3.1. История мозаики 8

1.3.2. Возникновение у М.В. Ломоносова интереса к мозаичному искусству 9

1.3.3. Первые художественные работы 10

1.3.4. Полтавская баталия 11

1.3.5. Мозаики М.В. Ломоносова 12

II. ГЛАВА. Создание виртуальной страницы электронной интерактивной выставки-энциклопедии 14

ВЫВОД 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 19

ПРИЛОЖЕНИЯ 20

Науки художествам путь показывают;

художества происхождение наук ускоряют.

Обои общею пользою согласно служат…

М.В. Ломоносов

А. С. Пушкин писал: "Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, Художник и Стихотворец – он все испытал и все проник".

Может ли быть неизвестным, загадочным прославленный и признанный национальным гением Михаил Васильевич Ломоносов? Ему посвящено более десятка книг и сотни статей. Казалось бы, он-то известен и восхвален в полной мере. Принято считать Михаила Васильевича гением, возвышающимся над своим окружением и своей эпохой. Словно он возник, подобно высочайшей горе на ровном месте, силою каких-то таинственных глубинных явлений, игрою случая и сочетания врожденных необычайных качеств.

Михаил Васильевич Ломоносов – один из немногих деятелей мировой науки и истории, который был талантлив не в одной, а сразу в нескольких сферах. Причем не только науки, но и культуры. Он занимался химией, физикой, астрономией, писал прекрасные, хоть и кажущиеся нам сегодня слишком «тяжеловесными» стихи, а в свободное от всех этих дел время складывал мозаичные картины. Он внес небывалый вклад в развитие самых разных наук и искусств, что по праву заслуживает сравнения с величайшим гением эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

В каких же сферах деятельности прославился М.В. Ломоносов? Ломоносов был не только гениальным ученым-энциклопедистом, он был одним из крупнейших поэтов своего времени и талантливым, замечательным художником. Последняя область его деятельности известна значительно меньше, чем все остальные.

Гипотеза: без любви Ломоносова к физике и минералам не появился бы новый жанр в искусстве — искусство мозаики.

Объект исследования - историческая литература содержащая информацию о жизни и деятельности М.В. Ломоносова, его научных достижениях.

Предметом исследования является: работы М.В. Ломоносова как художника

Цель: углубить знания о научной и творческой деятельности М.В. Ломоносова, раскрыв его личность не только как ученого, но и как художника.

Для раскрытия темы исследования, необходимо решить следующие основные задачи:

1. Рассмотреть роль изобразительного искусства в развитии русской культуры.

2. Узнать вклад М.В.Ломоносова в развитии русской культуры.

3. Познакомиться со знаменитым мозаичным художеством М.В. Ломоносова, выяснить какое значение придавал Ломоносов этому виду искусства

4. Оформить электронную страничку виртуальной интерактивной энциклопедии “Феномен Ломоносова”

Методы исследования: анализ литературы, систематизация, сравнение, обобщение.

Теоретическая значимость проведенного исследования позволит осмыслить и в значительной мере углубить представление о Михаиле Васильевиче Ломоносове как гениальном человеке, чей талант раскрылся в огромном разнообразии и более подробно познакомиться с его вкладом в изобразительное искусство.

Практическим результатом будет создание виртуальной страницы с опубликованными материалами моего исследования в электронной интерактивной выставке-энциклопедии, посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова “Феномен Ломоносова”. Данный материал можно использовать на уроках истории, изобразительного искусства, при проведении внеурочных мероприятий, в самообразовании.

Изобразительное искусство – самый древний вид искусства. Ещё древние люди оставили нам знания о своей культуре, о быте через наскальные рисунки. Благодаря творчеству художников мы знаем историю страны и мировой культуры. Сущность изобразительного искусства, заключается в том, что творец (профессионал, любитель, народный умелец) благодаря своим развитым чувствам образно познает и образно же моделирует какой-то фрагмент реальности, а затем передает это зрителю или слушателю в эстетически выразительной форме.

Изобразительное искусство охватывает все население. Так, многие люди в молодости рисуют картины и продолжают делать это на протяжении всей жизни. Но только то, что создано выдающимися мастерами своего дела в сфере художественной деятельности, хранится в веках как имеющее наивысшую ценность для общества и составляет искусство.

Необходимость и важность изучения изобразительного искусства и его роли в жизни общества объясняется тем, что искусство как плод художественной деятельности запечатлевает общий характер культуры (скажем, первобытной, средневековой и т.д.), в которой оно создается, к которой принадлежит и которую целостно представляет. Искусство имеет аналогичную культуре структуру, так как образно раскрывает то, что связывает культуру с природой, обществом и человеком.

Изобразительное искусство обладает огромной и благой силой воздействия на духовную жизнь личности, общества, человечества. Но, оно, в свою очередь, является своеобразным зеркалом и самосознанием любой культуры.

Во второй половине XVII столетия вместе с другими видами искусства в России, живопись переживает серьезные изменения. В определенной мере они подготавливают те коренные реформы, которые происходят в ней в начале XVIII века. Вступая на позиции искусства нового времени со значительным запозданием по сравнению с другими передовыми в художественном отношении европейскими странами, русская живопись по-своему отражает общие закономерности этой стадии развития. На первый план выдвигается светское искусство.

На протяжении всего XVIII века русское искусство живописи прошло большой путь становления по законам нового времени. Потребности эпохи получили отражение в преимущественном развитии светской живописи – портрета, пейзажа, исторического и бытового жанров.

Он мыслил небом, думал облаками,

Он глиной плотствовал, растеньем рос,

Камнями костенел, зверел страстями,

Он видел солнцем, грезил сны луной…

И было все – вверху, как и внизу —

Исполнено высоких соответствий.

Максимилиан Волошин

Понять явление Ломоносова помогает общее представление о смене эпох в общественном сознании (приложение 1). В нем совместились черты личности сразу трех эпох: Возрождения, Просвещения и Нового времени. Объясняется это особенностями истории нашей страны. Реформы Петра I в России были революционными преобразованиями, определившими переход к эпохе Возрождения и Просвещения почти одновременно, а также начало индустриализации. В Западной Европе такой период занял два-три столетия, а на Руси – несколько десятилетий.

С чем привычно соотносится эпоха Возрождения? С расцветом искусств, литературы, философии; с именами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрера, Боттичелли, Боккаччо, Петрарки, Джордано Бруно, Шекспира… Подчас Возрождение преподносят как светлую зарю, осветившую тысячелетний сумрак Средневековья.

Но рассвет Нового времени в Западной Европе был высвечен багровыми отсветами костров инквизиции, пожаром религиозных войн. Но появились и великие творцы – в искусстве, философии, науках.

Предтечей литературы Нового времени стал Данте, философии – Николай Кузанский, астрономии – Николай Коперник, первооткрывателей – Колумб. Каждый из них был сыном своей эпохи. Их объединяли устремленность в Неведомое, активная творческая энергия.

Чем же благоприятствовала историческая обстановка европейского Возрождения расцвету духовной культуры? Многие из славных сынов этого времени претерпели страдания, нищету, гонения; томились в тюрьмах или даже были казнены. Им приходилось поступать на службу к феодалам, богатым вельможам, церковным иерархам. Те, кого мы величаем титанами, совершали свои творческие подвиги подобно Геркулесу, вынужденному служить подленькому мелкому тирану. Этим людям приходилось нелегко. Но, если вспомнить историю, то как раз великим открытиям и прозрениям способствует яркая и напряженная общественная жизнь, духовная неудовлетворенность, устремленность к новому, лучшему, более совершенному и прекрасному.

Характерная примета времени – триумф механики и механистического мировоззрения. Но у Михаила Ломоносова отношение к системе Мироздания было иным. И это было связано с традицией эпох Средневековья и Возрождения, а также с благоговением перед природой. Такой народный поэтический взгляд на природу воспринял Михаил Ломоносов с юных лет.

Ломоносов воспринимал мир как единый организм, где все соединено непостижимыми во всей своей полноте взаимосвязями, которые человек стремится постичь. Законы небесной механики – формальные модели Мироздания – его мало интересовали. Звездная бездна со всем ее великолепием и грандиозностью остается для человека лишь частью его родной земной природы. Таково средневековое мировоззрение, в центре которого человек на Земле. В отличие от ученых западноевропейского Просвещения Ломоносов совместил традиционный, земной, сугубо человеческий взгляд на Вселенную с новым представлением о нашей планете как песчинке в космическом вихре звездных миров.

…Эпоха Возрождения знаменовала расцвет поэзии, живописи, ваяния и зодчества, острую борьбу за свободу мысли от оков религиозных догм, а также зарождение промышленного производства. В это время впервые за долгие Средние века ярко проявилась индивидуальность в культуре, интеллектуальной сфере. Раскрепощение человеческой личности, духовная свобода и творческие дерзания титанов Возрождения стали предпосылками для поисков научной истины.

Это в полной мере относится к Ломоносову. Без всех этих изменений в обществе не свершилось бы явление Ломоносова. Какими бы талантами ни был одарен человек, на его судьбе непреодолимо сказываются особенности эпохи.

Мозаика – не просто один из старейших отделочных материалов и весьма древний вид изобразительного искусства. «Сложенный из кусочков» – так переводится с итальянского языка слово «мозаика», что вполне раскрывает ее природу. Материалы, из которых ее изготавливают, настолько прочны, что до нашего времени сохранились образцы, датируемые IV тысячелетием до нашей эры! Речь идет о мозаике, найденной в одном из храмов древнего шумерского города Ур (приложение 2). Она выполнена из вбитых в стены глиняных клиньев, лицевая сторона которых покрыта цветной глиной.

Мозаика – монументальный вид искусства. Для того чтобы увидеть изображение, человек должен отойти на определенное расстояние. И чем обширнее мозаичная картина, тем с большего расстояния нужно любоваться ею. Именно поэтому она всегда придает интерьеру особую торжественность и роскошь. Впрочем, цветные кусочки мозаики так нарядны, что даже монохромно отделанные поверхности создают в помещении праздничную атмосферу.

Мозаика (от франц. mosaique, итал. mosaico или лат. musinum — буквально «посвящённое музам») представляет собой изображение или орнамент, выполненный из однородных или различных по материалу частиц. Как способ оформления интерьера она известна ещё с III века до нашей эры: панно, выложенные из разноцветных камней, украшали дворцы и дома богатых горожан Древнего Египта. Сохранились мозаики из глиняных кружков различной окраски в храмах Двуречья (III в. до н.э.). В античной Греции её делали из гальки. Хорошо известны мозаики из полудрагоценных камней и смальты в Италии и Византии.

Одним из лучших материалов для создания мозаики издавна считается смальта - непрозрачное и очень плотное стекло разнообразных цветов и оттенков. Именно с появлением смальты мозаику стали применять в художественной отделке зданий, а самые ранние мозаики датируются началом V века н.э. Ее уникальные свойства - загадочное мерцание и блеск, насыщенность и неизменность цвета позволяли создавать эффект Божественного сияния. Никакой другой материал не в состоянии был передать это ощущение.

В Византии убранство храмов отличалось обилием золотистой и синей смальты, служившей фоном для изображения святых. Византийская мозаика не подвергалась шлифовке, что усиливало глубину и звучание цвета. Полюбоваться ее великолепием можно и сегодня, побывав, например, в соборе Святой Софии в Константинополе.

На Руси смальта появилась в XI веке - с началом строительства первых христианских храмов. Прекрасные мозаики украшали, например, Софийский собор и Златоверхий монастырь в Киеве. Эти мозаичные панно были созданы мастерами, обучающимися в Византии, да и смальту привозили оттуда же. Но начиная с XIII века ,храмы на Руси стали украшать росписью, которая постепенно вытеснила смальту и о ней забыли почти на шесть веков.

Смальта позволяет прекрасно имитировать масляную живопись. Смальта по сути - это просто цветное стекло, только непрозрачное. Оба материала (и смальту, и стекло) получают из кварцевого песка, добавляя в него оксиды разных металлов, выполняющих роль красителей. Но при изготовлении смальты, используют соль калия, а не натрия, да и минеральных добавок в смальте гораздо больше, чем в обычном стекле. Благодаря этому, смальта приобретает повышенную ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к агрессивным средам; не стирается и не выцветает. Интерес к этому материалу возродился лишь в середине XVIII века стараниями М.В. Ломоносова.

Ещё в период обучения в Германии Ломоносову и его товарищам, как известно, были предписаны занятия рисованием. В течение двух лет Ломоносов систематически упражнялся в рисовании, заложив тем самым прочную основу для дальнейшего развития своих способностей в изобразительном искусстве. М.В. Ломоносов обладал незаурядными художественными способностями. Систематические уроки рисования Ломоносов начал брать еще в Марбурге. Подлинный талант Ломоносова-художника раскрылся в мозаичном искусстве, где слились воедино его естественнонаучные и художественные дарования.

Ломоносов обратил внимание на мозаику - древнее искусство составлять из цветных стеклянных сплавов (смальт) немеркнущие картины и портреты. Несколько мозаичных работ привез в 1746 году из Рима граф Михаил Илларионович Воронцов, в доме которого часто бывал Ломоносов. Ломоносова живо заинтересовала искусная работа итальянских мастеров, доведших свою смальтовую "палитру" до нескольких тысяч оттенков, что позволяло им виртуозно копировать масляную живопись. Ломоносов хорошо знал, что мозаика была известна еще Киевской Руси, и он воодушевляется мыслью не только возродить это древнее искусство в России, но и снабдить его новым, совершенным материалом.

Приготовление смальт хранилось в строгой тайне итальянскими мозаичистами. Ломоносова-химика привлекала к себе задачка раскрыть этот секрет и самостоятельно разработать рецептуру для получения смальт. Живой, художественный и практический интерес к мозаике, овладевший Ломоносовым, сочетался с давно волновавшими его вопросами теоретической физики и химии.

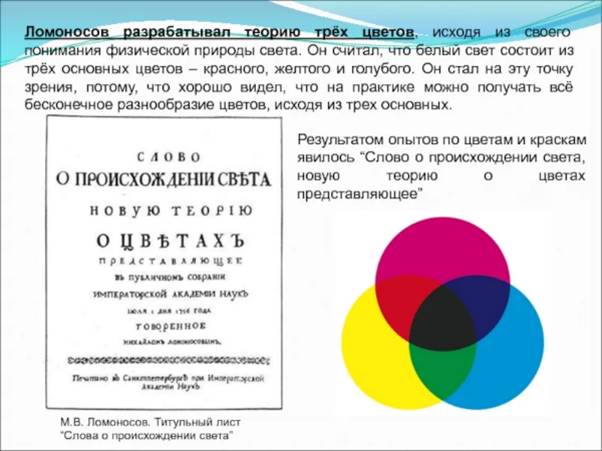

Ломоносов разрабатывал теорию цветов, исходя из своего понимания физической природы света (приложение 3). Он полагал, что белый свет состоит из трех основных цветов - красного, желтого и голубого. Он стал на эту точку зрения, ибо не мог и не хотел создавать громоздкой теории эфира для семи цветов, и потому, что хорошо видел, что на практике можно получать всё бесконечное разнообразие цветов, исходя из трех основных.

Ломоносовская теория трех цветов хорошо увязывалась с тогдашними химическими представлениями о соляной, серной и ртутной «материях», с которыми сопрягает Ломоносов частицы эфира. Он полагает, что от «совмещения» с соляной материей происходит красный цвет, с серной — желтый, а с ртутной — голубой. Волновое движение эфира приводит в движение «частицы первоначальных материй, тела составляющих». Это и является, по мнению Ломоносова, физической основой дальнейшего цветового эффекта. Таким образом, Ломоносов искал зависимость между составом вещества и цветовым эффектом от него (приложение 4).

Разрабатываемая Ломоносовым теория «трех цветов» имела, несомненно, значение для развития цветоведения. Установив трехмерность многообразия цветов, Ломоносов указывал пути для решения практических задач цветотехники, нашедшей в наше время такое широкое применение в цветной фотографии, печати, кино. Он трудится над созданием приборов для получения любых цветов через сложение или вычитание трех основных.

Летом 1752 года Ломоносов заканчивает первую художественную работу — мозаичный образ Богоматери по картине итальянского живописца Солимены (приложение 5). 4 сентября того же года он подносит его Елизавете Петровне. Образ был принят ею с «оказанием удовольствия». В особом рапорте, представленном по сему случаю академической канцелярии, Ломоносов сообщал, что для выполнения этой небольшой мозаичной картины (размер ее 2 фута на 19 дюймов) «всех составных кусков поставлено больше 4000, все его руками, а для изобретения составов делано 2184 опыта в стеклянной печи».

Ломоносов не только сам отлично справляется с этой работой, но и набирает себе учеников, которых обучает мозаичному делу. В 1757 году из мозаичной мастерской Ломоносова вышли четыре портрета Петра Великого. Один из них Ломоносов поднес Сенату (приложение 6).

Работая со своими учениками, Ломоносов не идет проторенными путями. Он развивает и совершенствует мозаичное искусство, ставит перед ним новые художественные задачи, улучшает и значительно ускоряет технику набора мозаичных картин. Он хочет ввести это монументальное искусство в государственный обиход, мечтает о широком применении мозаики в памятниках, которые должны прославить величие его Родины, ратные подвиги и исторические деяния русского народа.

Ломоносов считает особенно важным, что «финифти, мозаики в век хранят Геройских бодрость лиц» и «ветхой древности грызение не боятся».

В начале 1758 г. Ломоносов разработал проект грандиозного мозаичного монумента в честь Петра I, который предлагал воздвигнуть в Петропавловском соборе. Ломоносов хотел отразить "знатнейшие дела историческим образом", подразумевая под ними начало правления Петра, "избавление от стрельцов", историю создания флота, взятие Азова, пребывание Петра I за границей, основание Петербурга, Кронштадта, Петергофа, "Полтавскую баталию" и т.д. Правда вскоре Ломоносов отказался от этого проекта, представив другой, более дешёвый. В нём по-прежнему сохранялась идея украсить стены собора мозаичным панно на темы, отражающие различные этапы жизни и деятельности Петра.

В июне 1761 года после долгих проволочек Сенат окончательно утвердил предложенный проект о сооружении монумента в Петропавловском соборе. Однако двухлетняя задержка оказалась роковой.

В декабре 1761 г. скончалась императрица Елизавета, а с середины 1762 г. сошли с политической арены покровители Ломоносова И. И. Шувалов и М. И. Воронцов. Всё это усложняло работу учёного, к тому же здоровье его сильно пошатнулось.

Но, несмотря на многочисленные трудности, в мае 1762 г. Ломоносов с помощниками приступил к работе над «Полтавской баталией». В декабре 1764 г. мозаика была закончена, а в начале следующего года отшлифована, отполирована и вставлена раму (приложение 7).

«Полтавская баталия» — последняя работа, выполненная под руководством Ломоносова. Замысел учёного изготовить другую картину этой же серии — "Азовское взятие" остался неосуществлённым.

В апреле 1764 г. Ломоносов был единогласно избран членом Болонской Академии Наук. С его достижениями в области мозаичного искусства итальянских учёных познакомил М. И. Воронцов. Получив признание своих заслуг как незаурядного художника, Ломоносов был полон творческих планов и замыслов. Но напряжённая работа над "Полтавской баталией" наряду с огромной научной деятельностью в других областях окончательно подорвала его здоровье.

Ломоносов сильно переживал за судьбу мозаичного дела в России. Тревога была не напрасной. Вскоре после смерти Ломоносова проект убранства Петропавловского собора был отвергнут. В 1768 г. Усть-Рудицкая фабрика была закрыта (приложение 8). Запаса созданной на ней смальты хватило на год работы. Мозаичная мастерская формально продолжала существовать еще два десятилетия, но после 1769 г. в ней не было создано ни одной мозаичной картины, что объясняется отсутствием не только смальты, но и спроса на них ввиду высокой стоимости.

За восемнадцать лет работы мозаичной мастерской Ломоносова в ней, согласно сохранившимся документам, было создано 40 мозаичных картин, из которых до нашего времени сохранились только 23.

Первая, пробная мозаика Ломоносова очень декоративна и неловка. Это мозаика "Нерукотворный Спас", которая довольно проста по исполнению (приложение 9). Но затем мозаики Ломоносова становятся более красочней и богаче. Увеличение палитры Ломоносова дало ему возможность создавать мозаики, которые по силе впечатления не уступали живописи, а из-за своего декоративного языка чаще и превосходили и усиливали впечатление.

Мозаика собственноручного набора Ломоносова "Петр I" или "...Заказ (парадный мозаичный портрет Елизаветы Петровны) должен был поддержать и пропагандировать новое, трудоёмкое и потому дорогое производство мозаичных картин, организованное Ломоносовым...""...Сам он не решился делать картон для столь ответственного заказа, даже точно не был ещё намечен оригинал в масляной живописи ""...Императрица на нём была изображена в рост... Маленькая головка с желтоватым личиком и зеленоватыми тенями теряется среди окружающего тяжелого великолепия, решённого в почти мрачных, золотисто-коричневых, приглушённых тонах. Такие цвета никак не устраивали Ломоносова. Он делает портрет Елизаветы поколенным, вписывает его в овал и переводит в весёлый, народный по интенсивности звучания, красочный строй" (приложение 10).

"...Мастерски набранный - гораздо более мелким, чем раньше, набором - мозаичный портрет Петра Ивановича Шувалова почему-то именуется в фабричных ведомостях портретом "некоторой знатной особы" (приложение 11). Его прототипом послужил холст, находящийся в запасе Русского музея...""...Интересно, что Ломоносов избирает в качестве оригинала для своей мозаики именно этот портрет, наиболее простой и жизненно убедительным. Для придания большей объёмности голове Ломоносов обводит контур лица узкой полоской голубовато-серой смальты, издали не заметной и образующей как бы слой воздуха, окутывающий фигуру..."

"...Несколько "вялый", как его характеризует Лапшина, портрет Рокотова выиграл при переводе в мозаику (приложение 12). Очень тонко проработанное лицо рельефно выступает на многоцветовом зеленовато-коричневом фоне. Виртуозно переданы в мозаике цветные рефлексы на затенённой щеке, мягкие переливы голубого муара ленты, насыщенный тон красного кафтана с лилово-синими отворотами, белизна ворота, оттенённого черной лентой. Несмотря на детальность передачи живописного оригинала и сохранение его объёмности, большая интенсивность красок делает мозаичный портрет Петра Фёдоровича в высшей степени декоративным..." Портрет работы Ф. Рокотова так же стал основой для создания портрета Великой императрицы.

Все выполненные при жизни Ломоносова в его мастерской мозаики отличаются от живописных оригиналов сознательным переводом на язык более обобщенной и лаконичной техники, рассчитанной на рассмотрение издалека, на выразительный силуэт и интенсивное цветовое пятно. Детали в его картинах никогда не заслоняют общего впечатления, не переходят в мелочную деталировку.

Основным жанром созданных Ломоносова мозаик был портрет (приложение 13). Ни одна европейская мозаичная мастерская не выполнила столько портретов, как ломоносовская, к тому же с большой уверенностью в трудной, непривычной технике. Декоративная яркость и пышность официальных мозаичных портретов сочетались с достаточно точной психологической характеристикой портретируемого.

Мозаичные картины, выполненные в мастерской Ломоносова стали яркой страницей в истории русского искусства. Великому русскому учёному принадлежит заслуга в возрождении изготовления мозаичных смальт в России, бесспорный приоритет воссоздания в нашей стране мозаичного искусства.

Ещё при жизни учёного это было отмечено в тогдашней Мекке мозаичного искусства - в Италии. За год до смерти Ломоносова в “Учёных Флорентийских ведомостях” появилась статья, датированная 12 марта 1764 года, где сообщалось что Ломоносов “приготовил все необходимые цвета для такой мозаики, которые, будучи сравнены с римскими, оказались не уступающими им ни в чём”.

Смальты Ломоносова, являясь одним из главных достижений учёного, не были делом, заслонившим всё остальное. А остальное - это комплексный подход исследователя к проблемам оптики. Ломоносов разрабатывал широчайшую программу исследований по исследованию и получению различных сплавов прозрачных и цветных стёкол, различных по технологии изготовления и многоцелевых по практическому использованию.

Михаил Ломоносов — светоч русской науки и искусства. Ломоносов, окрещенный Пушкиным «первым нашим университетом», был человеком редкой породы. В нем сочеталось все: ум, талант и невероятная работоспособность.

К 310-летию со дня рождения великого гения мы со своими одноклассниками решили подробнее познакомиться с его направлениями научной и культурной деятельности. Написав исследовательские проекты, посвященные каждой из предметных сторон деятельности ученого, было решено объединить их все под одной темой «Феномен Ломоносова-человека, опередившего время» и создать электронную версию: https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova . Форма была выбрана – виртуальная интерактивная выставка-энциклопедия.

Очень часто можно видеть энциклопедии, посвященные конкретным знаковым персонам прошлого и современности, которые называются биографическими и представляют собой собрания трудов, достижений, исторических фактов, документов и воспоминаний современников, связанных с данной персоной. Именно эта форма и заинтересовала меня и моих одноклассников больше всего, так как наиболее подходит для освещения выбранной нами темы.

Электронная энциклопедия упрощает доступ к большим объемам информации, которая систематизирована и структурирована в соответствии с выбранной темой.

А соединяя её с виртуальной выставкой, получился новый, многофункциональный информационный ресурс, который, во-первых, предоставляет возможность получения новой информации широкому кругу пользователей, во-вторых, позволяет при создании выставки-энциклопедии расширить круг использованных средств и приемов для реализации идеи и концепции проекта (тексты, графика, аудио, видео и др.).

Виртуальная выставка-энциклопедия носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на развитие творческой инициативы и деятельности учащихся, педагогов по сохранению и изучению истории развития науки.

А ещё, такой информационный многофункциональный Интернет ресурс значительно облегчает доступ всех заинтересованных сторон к взаимному и плодотворному взаимодействию.

Каждый из ребят создавал свою страничку данной выставки-энциклопедии, продумывал её оформление и содержание в соответствие со своей темой проекта. Мною была создана страница “Ломоносов - русский Леонардо” (приложение 14). Применяя различные технологии, сетевые ресурсы, модели исполнения, мы искали иллюстрации, фотографии, цитаты, статьи и книги, фотографии, видео и многое другое.

При создании информационного продукта я придерживался следующего алгоритма:

1. Разработка концепции электронной странички.

2. Подготовка иллюстративного материала (сканирование, обработка, создание иллюстративного материала, подготовка текста, создание рабочей папки).

3. Техническая подготовка проекта (наличие необходимых технических средств и доступа к сети Интернет)

3. Создание страницы (работа с выбранным сервисом: регистрация, размещение материалов в выбранном шаблоне, наполнение содержанием, дизайн проекта, сохранение).

4. Проведение презентации и публикация проекта в Интернете.

Виртуальная выставка-энциклопедия создана с помощью сервиса для создания интерактивного контента Genially.

Genial.ly – это онлайн-сервис для создания красивого интерактивного контента для блогов и сайтов: презентаций, интерактивных плакатов, игр, инфографики и т.д.

Этот сервис позволяет одновременно работать в нём нескольким пользователям, что для создания совместного проекта оказалось очень актуально.

В итоге, мною и ребятами, участниками этой исследовательской деятельности были проанализированы источники информации по теме исследования, сформирован список необходимых материалов для разработки информативно-актуального мультимедийного контента. Подготовлены и структурированы данные на основе классификации по направлениям деятельности учёного, периодам его творчества и значимости. Подготовлен интерфейс электронной мультимедийной выставки-энциклопедии, а наполнение энциклопедии происходило подготовленным материалом в различных формах представления. Получился своеобразный инструмент просвещения и патриотического воспитания молодежи в современных условиях, сохранения и передачи научной, культурной и исторической памяти народа.

М.В. Ломоносов, как великий ученый-энциклопедист, прекрасно понимал, какую роль в развитии русской культуры играет изобразительное искусство. Из всех его видов и жанров на первый план он выдвигал монументальное искусство мозаики. Этот вид искусств Ломоносов предпочитал как самое прикладное и связанное с его любовью к физике и минералам. В мозаике его привлекала возможность передать кубиками из смальты тончайшие оттенки цветов.

До сих пор не оценена должным образом роль Ломоносова в зарождении русской исторической картины. Он впервые дал ряд замечательных сюжетов и описаний композиций из истории своей родины, значительных по своему содержанию, охарактеризовал их цветовое решение.

Разносторонность Ломоносова проявилась не только в науке, общественной деятельность, но и в разных областях художественной культуры.

Он возродил на Руси мозаичное искусство, заново открыл секрет производства смальты, разработал технологию русского фосфора, соперничавшего по качеству и красоте с лучшими европейскими образцами. Ученый внес неоценимый вклад в развитие русского портрета, заложил основы исторического жанра в художественной культуре, проводил многочисленные исследования в области теории света.

Великий русский ученый дал вторую жизнь древнему виду монументальной живописи – мозаике. Созданные им в его мастерской мозаичные работы еще в 18 веке получили высшую степень признания доселе непревзойденными мозаикистами всемирно известных итальянских мастерских.

Удивительному искусству мозаики академик посвящает значительную часть своей жизни.

Именно прочность, долговечность мозаичного искусства по сравнению с масляной, темперной живописью особенно привлекает Ломоносова, когда он берется за тщательную разработку техники мозаики.

В научных трудах Михаил Васильевич уделяет большое внимание исследованию и разработке рецептов изготовления различных сплавов, окрашенных прозрачных и непрозрачных цветных стекол.

Оглядывая основные направления и достижения Михаила Васильевича Ломоносова в области художественной культуры, я снова и снова убеждаюсь в универсальности этой необыкновенной личности, воплощающей в своей деятельности сложную диалектику творческого процесса. За что бы ни брался Ломоносов – за разработку ли теории цвета, поиски секрета смальты, создание мозаичных художественных произведений, за проектирование и строительство стекольной и мозаичной фабрик, наконец, за теоретические исследования в области исторического жанра…,- всегда и во всем проявляется его глубокое проникновение в суть предмета, строгость, логичность, доказательность, поэтичность, неординарность научного творчества.

Совершенно справедливо можно сказать, что академик Михаил Васильевич Ломоносов был поэтом, художником в своих научно – теоретических изысканиях и требовательным, глубоким ученым – аналитиком в искусстве.

В науке он всегда Поэт, в искусстве – Ученый!

В нём поражает удивительная органичность его натуры, всегда стремившейся через любой предмет, через любую частность постичь мир в его универсальном единстве. Неизменная способность в каждый данный момент видеть мир “в дивной разности”, не дробя при этом самой целостности впечатления, - эта отличительная черта Ломоносовского гения являлась одновременно одной из коренных черт русского сознания вообще.

Ломоносов олицетворяет одну из решающих эпох в жизни России. Он был не только порождением своего общества и времени, но и во многом определил дальнейший путь развития русской культуры.

Говорят: «Человек, опередивший свое время». Это означает, что он, оставаясь представителем данной эпохи, не приспосабливался к ней, а был устремлен в Неведомое. Творческие натуры существуют в любую эпоху. Они определяют пути дальнейшего развития общества, культуры, идей. Любые наследственные задатки требуют развития. Личностями не рождаются, а становятся по мере взросления, воспитания и образования.

● Балонова М.Г. - Искусство и его роль в жизни общества, (учебное пособие), Нижний Новгород, 2007.

● Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990.

● Рыбаков Б. А. Очерки русской культуры. — М., 1990.

● Шилинский А.Ю., Павлова Г.Е. М.В. Ломоносов – великий русский ученый. М. 1986

● Баландин Р. Ломоносов. Русский Леонардо // Лайвлиб [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.livelib.ru/book/181689/readpart-lomonosov-russkij-leonardo-rudolf-balandin/~9 (Дата обращения: 15.11.2021 г.)

● Ломоносов: русский Леонардо // Культура.РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/147914/lomonosov-russkii-leonardo (дата обращения: 23.11.2021 г.)

Приложение 1

Рис. 1. М.В. Ломоносов

Приложение 2

Рис. 2. Урский Штандарт

Приложение 3

Рис. 3. Теория Ломоносова о трёх цветах

Приложение 4

Рис. 4. М.В. Ломоносов

Приложение 5

Рис. 5. Мозаичный образ Богоматери

Приложение 6

Рис. 6. Мозаика. Портрет Петра 1

Приложение 7

Рис. 7. Полтавская баталия

Приложение 8

Рис. 8. Бисерное панно с видом фабрики

Приложение 9

Рис. 9. Мозаика "Нерукотворный Спас"

Приложение 10

Рис. 10. Императрица Елизавета Петровна

Приложение 11

Рис. 11. Мозаичный портрет Петра Ивановича Шувалова

Приложение 12

Рис. 12. Портрет Великого князя Петра Федоровича Рокотова

Приложение 13

Рис. 13. Апостол Петр - одна из последних работ мастерской М.В. Ломонсова

Приложение 14

Рис. 14. Страница электронной интерактивной энциклопедии

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.