РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО КУРСУ

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

СОСТАВИТЕЛЬ: ПРОКУШКИН А.В.

БИШКЕК-2018

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО КУРСУ

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

УЧЕНИКА(ЦЫ)

_________________________

11-__ класса ШГ № 33

Рабочая тетрадь по курсу «Человек и общество» для учащихся 11-х классов разработана в соответствии с адаптированной программой данного курса (автор Прокушкин А.В.) и соответствует государственному стандарту образования по предмету «Человек и общество». В условиях школы-гимназии № 33 с углубленным изучением экономики и права предмет «Человек и общество» является профильным ядром в рамках которого осуществляется формирование основных знаний по всем профильным курсам.

Цель данной рабочей тетради помочь учащимся освоить все необходимые знания курса в условиях оптимизации (сокращения) учебного плана и часов отводимых на изучение курса «Человек и общество», облегчить запоминание материала используя опорные схемы, организовать закрепление изученного и увеличить производительность учебного труда.

Содержание рабочей тетради в точности повторяет календарно-тематическое планирование курса и включает в себя не только опорные схемы и задания к изучаемым темам курса, но и повторительно-обобщающие и контрольные уроки.

Отличие данной программы от типовой, состоит в том, что подача материала осуществляется модулями. Модуль – это блок уроков по одной теме, выделенный в тематическом плане в качестве минимальной единицы учебного процесса.

Уроки в блок объединяются по следующему принципу: в начале проводятся уроки изучения нового материала, которые проводятся в форме лекции, эвристической беседы. Затем следуют уроки закрепления, в которых выделяются уроки тренинг-минимумы (отработка первичных знаний по образцу) и тренинг-семинары (самостоятельная работа учащихся по разрешению творческих задач). По завершении каждого модуля предусмотрен повторительно-обобщающий урок, в рамках которого учитель проверяет выполнение домашних заданий и творческих работ заданных в течение модуля. Все виды работ выполненных учащимися в течение модуля оцениваются, затем они складываются и вычисляется средняя оценка (рейтинг). Чем больше оценок у ученика к моменту окончания модуля, тем точнее и объективнее рейтинг. Эта средняя оценка выставляется в качестве оценки за урок обобщающего повторения.

По итогам каждого модуля проводится контрольный урок с использованием широкого набора проверочных заданий (кроссворды, блок-схемы, лото, творческие задание, составление мини-проектов, тесты и т.д.). Оценка, полученная на контрольном уроке, абсолютна, так как отражает достигнутый учеником уровень. За учебную четверть, учитываются две оценки от каждого блока уроков (модуля) – средняя относительная и абсолютная контрольная.

Подача материала крупными блоками позволяет систематизировать учебный материал изучить близкие по смыслу темы во взаимосвязи, сэкономить время на объяснении нового материала и выделить отдельные уроки для закрепления и отработки практических навыков.

Проведение уроков по модульно-рейтинговой системе позволяет использовать при обучении интерактивные технологии и отойдя от традиционной оценки учащихся проводить оценивание все сторон участия учащихся в образовательном процессе, сделать оценивание более гибки и прозрачным.

Второй особенностью данной рабочей тетради является выделение в отдельный курс тем охватывающих экономическую сферу жизни общества, которая изучается в курсе «Введение в экономику» для чего выделяются отдельные часы школьного (гимназического) компонента.

В рамках обеспечения учебно-методическим комплектом разработаны мультимедийные презентации ко всем урокам.

Данная рабочая тетрадь прошла многолетнюю апробацию в рамках экспериментальной площадки «Социально-экономическое профильное образование с использованием элементов стратового обучения» и рекомендована экспертным советом по истории и курсу «Человек и общество» Управления образования мэрии г. Бишкек в качестве учебного пособия (пр. № 68 от 04.03.2014 г.)

Урок № 1.

Общество. Общественные отношения.

|

Исторический этап в развитии человечества |

Круг людей, объединенных общностью целей, интересов, происхождения |

Страна, государство, регион |

Человечество в целом |

|

(первобытное, феодальное, индустриальное, постиндустриальное) |

(дворянское общество, общество собаководов) |

Киргизское общество, американское общество) |

|

Общество – это жизнедеятельность связанных различными отношениями людей, взятая в совокупности ее конкретных форм на определенной территории и в определенное время.

Процесс становления общества – это социогенез. То, что способствовало появлению общества называется факторами социогенеза.

ЗАДАНИЕ 1. ФАКТОРЫ СОЦИОГЕНЕЗА

Какова роль каждого фактора в процессе социогенеза?

|

Орудийная деятельность |

Мышление |

Язык |

Отбор |

Психика |

Наследственность |

|

|

|

|

|

|

|

ЗАДАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

|

ЗАДАНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА

|

|

|

|

Урок 2.

Человек. Личность. Индивид.

Представление о сущности человека и смысле жизни.

|

Душа |

|

Спасение души |

|

Разум |

Следование голосу разума |

|

|

Совокупность общественных отношений |

Изменение мира |

|

|

Подлинное существование |

Прорыв к самому себе |

![]()

![]()

![]()

Сущность ЧЕЛОВЕК Смысл жизни

ЗАДАНИЕ 1.

Сравни себя со своим ближайшим другом (подругой), характеристики запиши в таблицу

|

Наши общие качества |

Мои особенные (индивидуальные) качества |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Урок 3.

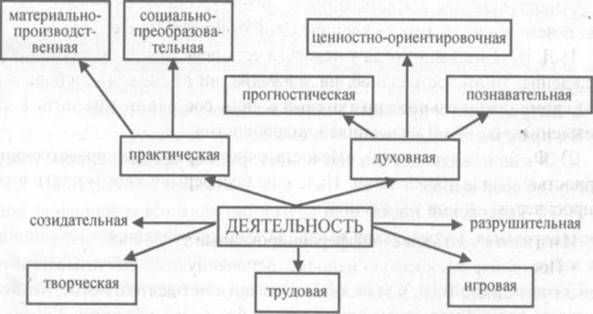

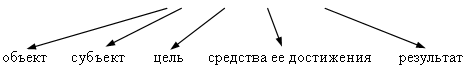

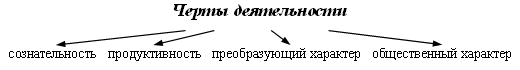

Сущность человеческой деятельности

ЗАДАНИЕ 1.

Запишите, в чем заключается отличие деятельности человека от поведения других живых существ?

|

Человек |

Другие живые существа |

|

|

|

ЗАДАНИЕ 2.

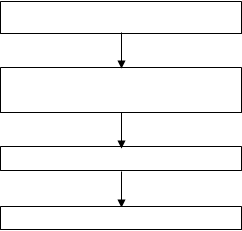

Заполни схему

Структура деятельности

|

![]()

![]() ПОТРЕБНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

ПОТРЕБНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

Биологические Социальные Идеальные

ДЕЙСТВИЯ

|

|

||||

Аффективные Целенаправленные Ценностно-рациональные Традиционные

ЗАДАНИЕ 3: Определения видов действий запиши в тетрадь

Урок 4.

Многообразие деятельности.

ЗАДАНИЕ 1

Заполни схему, выделив различные виды потребностей (воспользуйся классификацией А.Маслоу), определи какой вид деятельности лежит в основе той или иной потребности, каков преобладающий мотив.

|

Потребность |

Деятельность |

Мотив деятельности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Урок 5.

Деятельность и общение.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ? ОБЩЕНИЕ

1) Общение = деятельность

2) Деятельность или общение

3) Общение и деятельность

СТРУКТУРА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

![]() ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЕ

Субъект – объект субъект - субъект

Субъект-объектные отношения субъект – субъективные

отношения - взаимообогащение

Общение – процесс установления и развития взаимоотношений и контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности.

|

Виды общения |

Особенности партнера общения |

Пример вида общения |

|

1. Реальный партнер – реальный партнер |

Личностно общаются в процессе трудовой деятельности, общественной практики, духовного общения |

Игра, обряд, переговоры дипломатов |

|

2. Реальный партнер – иллюзорный партнер |

Иллюзорному партнеру приписываются несвойственные ему качества субъекта |

С природой; с животными, с которыми общаются, ища понимания, сочувствия |

|

3. Реальный партнер – воображаемый партнер |

Внутренний диалог; диалог с образом другого человека |

Общение с образом погибшего человека, с произведениями искусства |

|

4. Воображаемый партнер – воображаемый партнер |

Художественные персонажи как модели субъектов |

В сценическом искусстве, где пьеса – процесс общения |

Задание 1.

Заполни таблицу

|

Особенности речевого (вербального) общения |

Особенности невербального общения |

|

|

|

Урок 6.

Социальные нормы и отклоняющееся поведение.

Социализация – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубоко старости процесс освоения культурных норм и социальных ролей.

ЗАДАНИЕ 1.

Заполни таблицу

|

Виды социальных норм |

Характеристика видов норм |

Примеры |

|

|

|

|

Отклоняющееся поведение

|

|

||

Девиантное Делинквентное

(не соответствующее требованиям соц. норм) (совокупность преступных действий индивида)

|

|||

Деструктивное Асоциальное

отклонение, которое приносит наносит вред общностям людей (нарушений правил

вред самой личности (алкоголизм, поведения в общественных местах, трудовой

самоубийство) дисциплины)

Урок № 7.

Повторение и обобщение.

1. Чем характеризуется человеческая деятельность в отличие от поведения животных?

2. Каковы основные мотивы деятельности человека?

3. В чем проявляется в мотивах сознательное и бессознательное?

4. Какую роль в деятельности играет целеполагание?

5. В чем выражается связь цели, средств, результата в деятельности человека?

6. Какие отличительные особенности характеризуют творческую деятельность?

7. Чем деятельность конструктивная отличается от деструктивной?

8. Чем различаются трудовая и игровая деятельности человека?

9. Чем отличается учение как деятельность от игры?

10. Как проявляется творческое начало человека в трудовой, игровой, познавательной деятельности?

11. Какие основания позволяют характеризовать общение как деятельность?

12. Что представляет собой общение как взаимодействие субъектов?

13. В чем особенности общения реального и иллюзорного субъектов?

14. Может ли существовать общение без использования речи? Обоснуйте свою точку зрения.

15. В чем особенности отклоняющегося поведения человека?

16. Можно ли утверждать, что отклоняющееся поведение всегда имеет негативное содержание? Ответ аргументируйте.

17. Что такое риск? Чем определяется степень риска?

18. В чем возможные социальные последствия авантюризма?

19. Как соотносятся мораль и право?

20. В чем проявляется правовое регулирование общественных отношений?

21. Что представляют собой социальные стереотипы? Какую роль они играют в обществе?

Темы рефератов

1. Общество — это целое, несводимое к сумме его частей (общество как система и структура).

2. Что значит быть индивидуальностью?

3. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Г. Белинский).

4. Творческая природа деятельности.

5. Общество и неординарная творческая личность.

6. Побудительные основы деятельности.

7. Игры в мире людей, люди в мире игр.

8. Чем трудна трудовая деятельность.

9. Богатство мира общения.

10. Девиантное поведение.

11. Риск на службе общества.

12. Мораль в системе социальных норм.

13. Особенности правовых норм.

14. Социальные стереотипы — «за» и «против».

Урок 8.

Тест по итогам 1 модуля.

1. К числу основных подсистем общества как системы относится:

а) экономика в) профсоюз

б) класс предпринимателей г) церковь

2. К наукам, изучающим общество, среди перечисленных не относится:

а) социология в) философия

б) география г) генетика

3. Какой признак не отражает особенностей человеческой деятельности:

а) целеполагание в) приспособление к окружающей среде

б) мотив г) преобразование окружающей среды.

4. Характерное для человека проявление активности, выражающееся в преобразовании и подчинении внешнего мира:

а) деятельность в) деяние

б) диалектика г) отношение

5. Что такое общество?

а) Обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей.

б) Отделившаяся из живой природы часть людей для удовлетворения своих инстинктов.

б) Система отношений, которая сложилась в результате трудовой деятельности людей и победы человека над природными явлениями.

6. Общество можно разделить на сферы:

а) экономическую, политическую, нравственную, духовную

б) экономическую, социальную, психологическую, социологическую

в) материальную, нравственную, правовую, политическую

г) экономическую, политическую, социальную, духовную.

7. Что включают в себя социальные нормы:

а) правовые, моральные, этические, политические и религиозные

б) социально-психологические, экономические, нормы быта

в) моральные, нравственные, культурные

8. Социальная норма – это:

а) правило поведения б) регулятор поведения

в) стандарт поведения г) все ответы верны

9. Человек как отдельный представитель человеческого общества, носитель индивидуально-особенных черт называется:

а) деятель в) индивид

б) лидер г) личность

10. К социальным относятся потребности человека:

а) в отдыхе б) воде

в) пище г) общении

11. Человек отличается от любого животного тем, что:

а) производит свою собственную окружающую среду

б) изменяет окружающий мир

в) производит себе подобных

г) действует по своим потребностям

12. Человек преобразует окружающий мир с помощью:

а) деятельности б) общения

в) религиозных обрядов г) фантазии

13. Деятельность всегда:

а) целенаправленна в) целеполагающа

б) биологически задана г) сознательна

14. Процесс становления общества называется

а) социогенез б) антропогенез в) социализация

15. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности:

а) индивид; б) субъект;

в) индивидуальность; г) личность.

16. Что из перечня относится к специфическим для человека видам деятельности, характерным только для него:

а) добывание пищи; б) забота о потомстве;

в) научное творчество; г) общение.

17. Социальные нормы призваны гарантировать индивидуальное, значимое для каждой личности благо _________________.

а) равноправное существование б) интеллектуальное развитие

в) человеческое достоинство г) экономическое процветание

18. Продолжите перечень видов человеческой деятельности:

а) игра; в) общение;

б) учеба; г) ………

19. Какой из видов межличностных отношений является лишним в перечне:

а) совместное проведение досуга;

б) родительское собрание в классе;

в) переговоры с торговым партнером;

г) заседание товарищеского суда.

20. Как называется процесс, в котором человек узнает свое «я»:

а) самореализация; б) самопознание;

в) самовыражение; г) самообладание.

21. Какой признак не свойствен самопознанию:

а) определение своих способностей;

б) познание общественных норм и ценностей;

в) выявление индивидуальных особенностей внешности;

г) самооценка.

22. Какой признак является общим для разных видов общения:

а) обмен результатами психической деятельности; в) обмен знаниями;

б) обмен информацией с помощью слов; г) использование образов и символов.

23. Общество в широком смысле слова – это:

а) территория обитания людей;

б) история человечества;

в) совокупность форм объединения людей;

г) производительные силы.

24. Одной из основных сфер жизни общества является:

а) производительные силы общества; в) общественные отношения;

б) духовная культура общества; г) товарно-денежные отношения.

25. Какое общество называется традиционным:

а) индустриальное;

б) доиндустриальное;

в) постиндустриальное.

26. В каком обществе классовое деление уступает место профессиональному:

а) в доиндустриальном;

б) в постиндустриальном;

в) в индустриальном.

27. К фундаментальным институтам общества относятся:

а) семья; б) здравоохранение;

в) производство; г) армия и суд;

д) государство; е) образование (культура, наука).

28. В росте образовательного уровня населения страны отражается развитие:

а) экономической сферы общества б) социальной сферы

в) политико-правовой сферы г) духовной сферы

29. Какая дисциплина изучает народное хозяйство в целом, различные стороны

хозяйственной деятельности, финансы, денежные отношения и т.д.?

а) экономика б) математика в) история г) география

30. Укажите вариант верного соответствия:

1) узаконивание А) государство

2) защита Б) экономика

3)дом В) семья

4) налог Г) парламент

а) 1-а, 2-б, 3-г, 4-в в) 1-в, 2-г, 3-а, 4-в

б) 1-г, 2-а, 3-в, 4-б г) 1-б, 2-в, 3-б, 4-а

Урок 9.

Познание как деятельность.

Задание 1.

Составьте структурную модель из следующих понятий, покажите взаимосвязь между ними, объясните их значение: умозаключение, познание, восприятие, чувственное познание, понятие, ощущение, рациональное познание, представление, суждение.

![]()

Задание 2.

Запишите в схему перевод иностранных слов

Немецкое sensitive -![]()

![]()

![]()

Задание 3.

Запишите определение приведенных териминов, используя справочную литературу

|

Основные мыслительные операции |

Значение |

|

Анализ

|

|

|

Синтез

|

|

|

Сравнение

|

|

|

Уподобление

|

|

|

Обобщение

|

|

|

Абстрагирование

|

|

Урок 10.

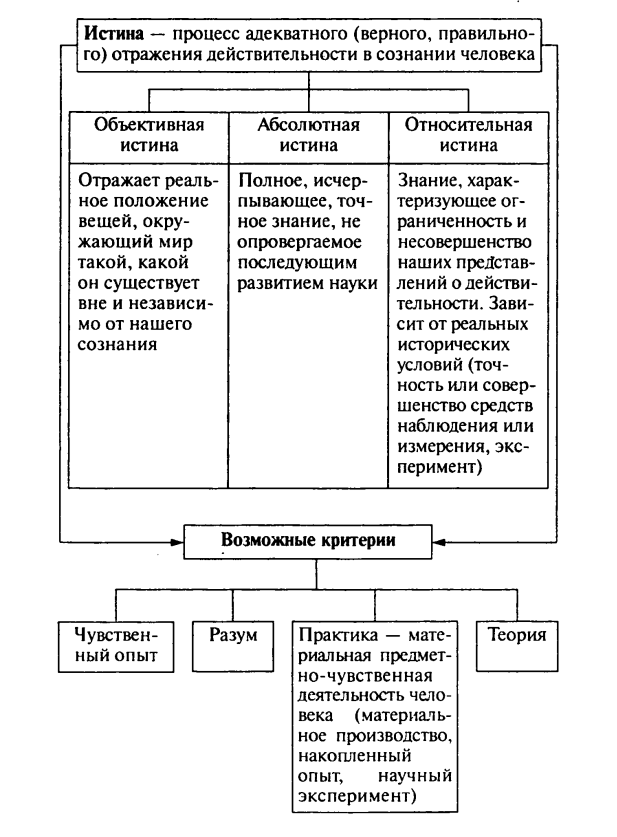

Истина и ее критерии.

Урок 11.

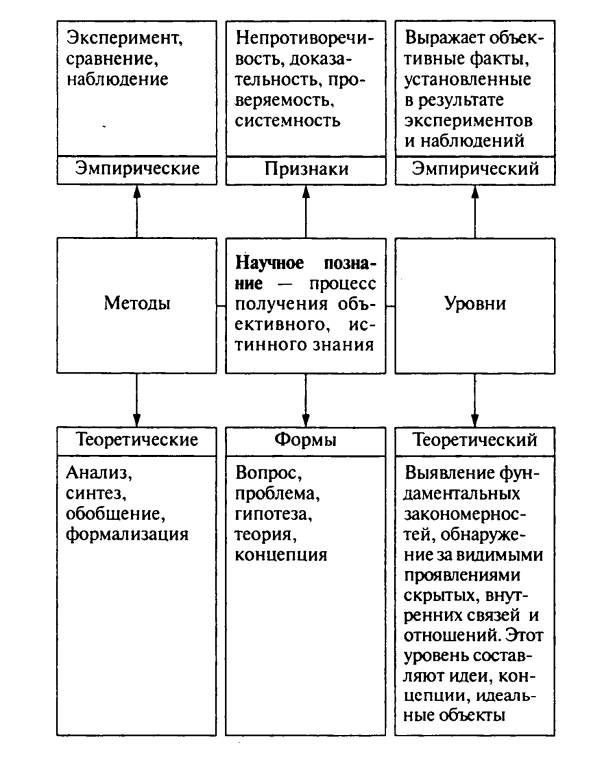

Научное познание.

Задание 1

Выделите особенности научного познания. Заполните таблицу.

|

Наименование |

Задачи |

Методы |

|

Эмпирический уровень |

|

|

|

Теоретический уровень |

|

|

Урок 12.

Ненаучное познание.

Задание 1.

Составьте схему способы ненаучного познания. Выделите в схеме термины, объясните их.

Урок 13.

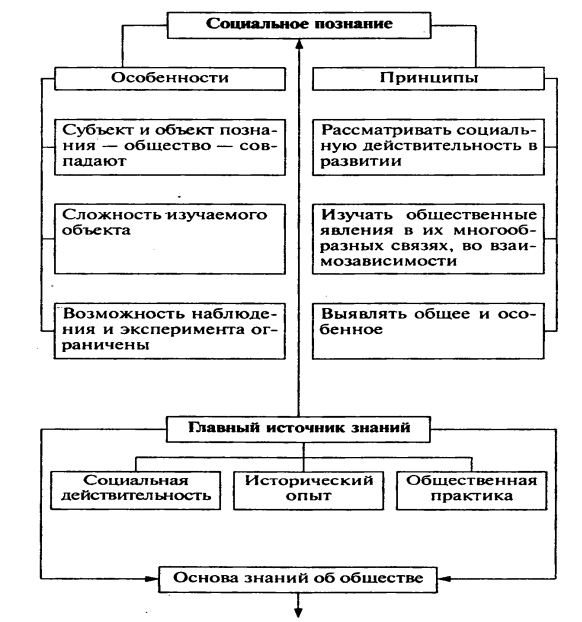

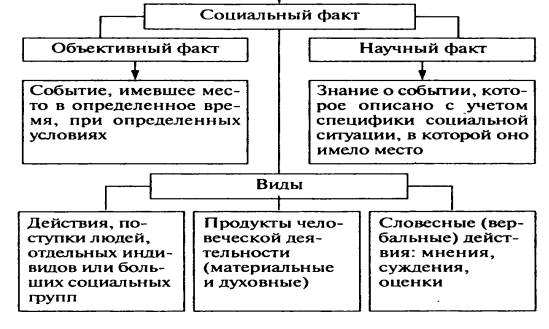

Социальное познание.

Урок 14.

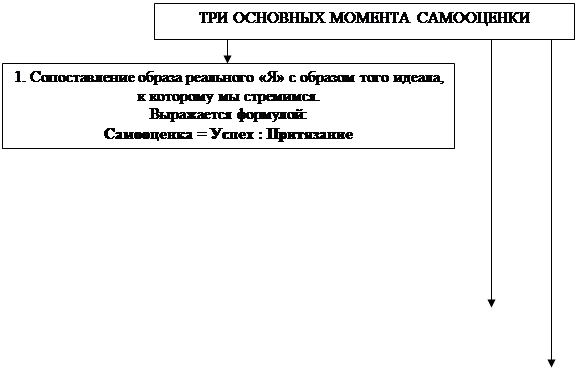

Самопознание.

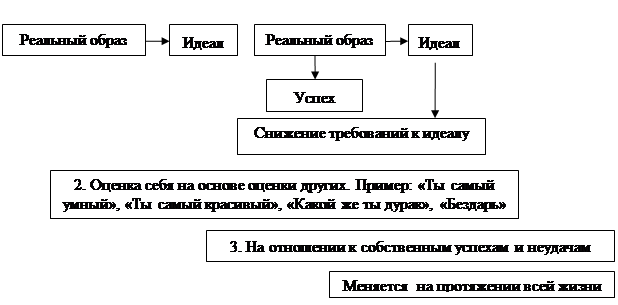

ЗАДАНИЕ 1. Прокомментируйте схему:

ЗАДАНИЕ 2.

Выпишите в тетрадь по порядку 10 слов, фраз или определений, которые наиболее полно вас характеризуют: я ..., я ... и т.д. Проранжируйте эти характеристики от наиважнейшей до наименее важной. Сколько характеристик можно отнести к положительным оценкам, сколько к отрицательным, сколько являются нейтральными? Какие два качества ваш лучший друг счел бы наиболее присущими вам, а какие наименее? Соответствует ли это вашему выбору?

|

положительные |

нейтральные |

отрицательные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Урок 15.

Повторение и обобщение.

1. Как соотносятся субъект и объект в познавательной деятельности?

2. Каковы источники познавательной деятельности человека?

3. Какую роль играют органы чувств человека в познании им окружающего мира?

4. В чем основные различия между восприятием и представлением?

5. Рациональное мышление нередко называют логическим. Почему?

6. В чем проявляется связь чувственного и рационального познания в познавательной деятельности человека?

7. Что современная наука понимает под истинным знанием?

8. Как связаны понятия «истина» и «агностицизм»?

9. Что может служить критерием истины?

10. Существуют ли абсолютные истины? Приведите примеры.

11. В чем выражается относительность наших знаний? Чем ее можно объяснить?

12. Какие черты свойственны научному знанию?

13. В чем проявляется значение жизненного опыта в познавательной деятельности человека?

14. Что такое паранаука? Чем можно объяснить живучесть этого явления?

15. В чем особенности познания человеком самого себя?

16. Каковы основные средства самопознания?

1. Роль знаний в информационном обществе.

2. Естественные и социальные границы познавательных возможностей человека.

3. Соотношение чувственного и рационального в познавательной деятельности человека.

4. Проблема истинности знания и его критериев в истории философской мысли.

5. Научные знания: признаки, способы получения, значение в жизни человека и общества.

6. Роль эксперимента в научном познании (на примере любой области естествознания).

7. Естественные науки и общественные науки: общее и различия.

8. Наука и искусство — два способа постижения мира.

9. Объективное и субъективное в социальном познании.

10. Паранаука как явление социальной жизни.

Урок 16.

Тест по итогам 2 модуля.

1. К особенностям научного познания относится:

а) стремление к объективности и доказательности

б) повседневность познавательного процесса

в) направленность познания на сферу практической деятельности людей

г) использование житейских фактов

2. Деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не существовавшее, -

а) исследование в) природа.

б) творчество г) наука

3. Какой признак не отражает особенностей человеческой деятельности:

а) целеполагание в) приспособление к окружающей среде

б) мотив г) преобразование окружающей среды.

4. Установите соответствие между списками А и Б.

А Б

1. мифы 1. Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу

2. наука 2. Прометей принес людям свет знаний

3. здравый смысл 3. «Не зная броду – не суйся в воду»

5. В философии достоверное, правильное знание называется …

а) истина в) представление

б) чувство г) ощущение

6. К чувственному познанию мира относится:

а) абстрагирование в) восприятие

б) обобщение г) сравнение

7. Вывод: «Друзья познаются в беде» - является результатом

а) паранаучного знания в) художественного вымысла

б) обобщения жизненного опыта г) экспериментальной проверки

8. Как называется вера в духов

а) анимизм в) тотемизм

б) фетишизм г) суеверие

9. Теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир…

а) восприятие в) наука

б) теория г) идеология

10. Возможность получения истинного знания отрицается:

а) философами в) агностиками

б) социологами г) духовенством

11. Критериями истины являются:

а) опыт, практика в) соответствие господствующему в обществе учению

б) мнение руководства г) соответствие законам логики

12. В каких трёх формах проявляется рациональное познание?

а) ощущение, восприятие, представление в) понятие, суждение, умозаключение

б) понятие, представление, умозаключение г) представление, суждение, ощущение

13. И ученый, и школьник познают окружающий мир. Отличие познавательной деятельности ученого состоит в том, что он:

а) использует экспериментальные методы;

б) подходит к работе творчески;

в) развивает свои интеллектуальные способности;

г) добывает ранее неизвестное людям знание.

14. Чувственное познание в отличие от рационального:

а) дает наглядный образ предмета; в) находит подтверждение в опытных данных;

б) использует логические умозаключения; г) дает объективное знание о предмете.

15. Игра, общение, познание – это:

а) виды деятельности человека; в) виды поведения всех живых веществ;

б) этапы формирования личности; г) формы коммуникаций.

16. В парах, представленных ниже, найдите аналогичную пару к паре «наука – искусство»:

а) ученый – картина в) техника – природа

б) истина – фантазия г) факт – вымысел

17. Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», – является результатом

а) теоретического анализа в) непосредственного наблюдения

б) социального эксперимента г) обобщения повседневного опыта

18. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются:

а) представлениями в) гипотезами

б) ощущениями г) понятиями

19. Методом эмпирического познания не является:

а) эксперимент в) аналогия

б) наблюдение г) описание

20. Интуитивное познание – это:

а) нечто, не связанное с разумом;

б) божественное озарение;

в) непосредственное постижение истины;

г) нечто, реально не существующее в процессе познания.

21. Только игру как вид деятельности характеризует признак:

а) обязательное использование инструментов;

б) наличие воображаемой обстановки;

в) осуществление коллективом людей;

г) стремление к поставленной цели.

22. Основным и решающим критерием истины является:

а) непротиворечивость; в) очевидность;

б) признание большинством; г) практика.

23. И абсолютная, и относительная истина:

а) содержит объективное знание о предмете; в) никогда не может быть опровергнута;

б) добывается только научным путём; г) является исчерпывающим знанием о предмете.

24. Главным и непосредственным результатом познавательной деятельности является:

а) удовлетворение любопытства; в) создание полезных для человека вещей;

б) получение нового знания; г) развитие духовного мира личности.

25. Субъектом познания выступает:

а) природа; в) любое живое существо;

б) мировой разум; г) отдельный индивид.

26. Ложным является знание:

а) противоречащее житейским представлениям;

б) неадекватно отражающее объективные свойства изучаемого предмета;

в) изложенное малопонятным языком;

г) непроверенное в ходе эксперимента.

27. К особенностям научного знания относится:

а) очевидность для каждого; в) проверяемость и обоснованность;

б) соответствие цели и средств; г) сложный характер изложения.

28. Суждение: «Наша Вселенная образовалась в результате Большого взрыва» – это:

а) интуитивная догадка; в) художественный образ;

б) экспериментально подтверждённый факт; г) научная гипотеза.

29. Формой чувственного познания являются:

а) представления; в) умозаключения;

б) понятия; г) психическое и физическое здоровье.

30. Восприятие – это:

а) форма рационального познания; в) форма чувственного познания;

б) психическое свойство, присущее только человеку; г) способ объяснения мира.

Урок 17.

Духовная деятельность.

Задание 1.

Сравните духовно-теоретическую и духовно-практическую деятельность по вопросам:

|

|

Духовно-теоретическая |

Духовно-практическая |

|

1. Определение вида деятельности |

|

|

|

2. Цель деятельности |

|

|

|

3. Результат деятельности |

|

|

|

4. Субъект деятельности |

|

|

|

5. Преобладающий вид труда |

|

|

|

6. Что объединяет эти виды духовной деятельности? |

|

|

Урок 18.

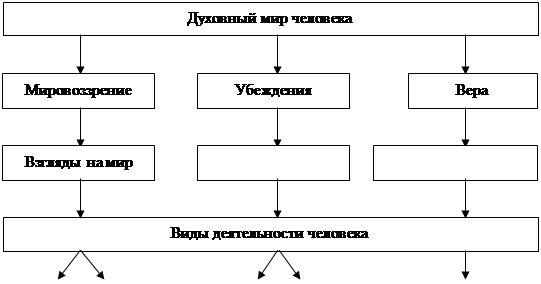

Мировоззрение, убеждение, вера.

Задание 1.

Дополните недостающей информацией схему:

Практическая

![]()

![]()

![]()

![]()

Задание 2.

Заполните таблицу:

|

Название типа |

Характеристика |

|

1. Мифологическое мировоззрение |

|

|

2. Обыденное мировоззрение |

|

|

3. Религиозное мировоззрение |

|

|

4. Научное мировоззрение |

|

Урок 19.

Нравственная оценка деятельности.

ЗАДАНИЕ 1.

Соотнесите понятие и определение:

|

Понятие |

Определение |

|

1.Мораль |

А. Это система норм, правил, регулирующих общение и поведение людей для обеспечения единства общественных и личных интересов. |

|

2.Идеал |

Б. Это одобрение или осуждение деятельности человека с позиции тех требований, которые содержатся в моральном сознании общества, этнической группы, социальной общности людей, тех или иных личностей. |

|

3.Ценности |

В. Это понятие, выражающее представления о ценности каждого человека как нравственной личности. |

|

4.Добро |

Г. Это совершенство, высшая цель человеческих стремлений, представления о высших моральных требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. |

|

5.Зло |

Д. Личное осознание необходимости безусловного выполнения моральных требований. |

|

6.Долг |

Е. Собирательное значение аморального, противостоящего нравственно ценному. |

|

7.Совесть |

Ж. Способность личности осуществлять моральный самоконтроль, осознавать свой долг перед другими людьми. |

|

8.Моральный выбор |

З. Это то, что наиболее дорого, свято для индивида, для сообщества людей. |

|

9.Человеческое достоинство |

И. Личная ответственность человека как за свою непосредственную деятельность, так и за общие интересы человечества. |

|

10.Моральная (нравственная) оценка |

К. Всё, что считается моральным, нравственно должным. |

Урок 20.

Трудовая деятельность.

Задание 1.

Поставьте в логической последовательности элементы трудовой деятельности человека.

![]()

![]()

Урок 21.

Изобретательская деятельность.

Задание 1.

Заполните сравнительную таблицу

|

Вид деятельности |

Общие черты |

Различия |

Примеры |

|

Научная

|

|

|

|

|

Изобретательская

|

|

|

Задание 2.

Вспомните какие открытия и изобретения были связаны с именами:

|

Ученый |

Что изобрел или открыл |

Вид деятельности (научная или изобретательская) |

|

Э. Фултон |

|

|

|

А. Нобель |

|

|

|

Д.И. Менделееев |

|

|

|

П.Н. Яблочков |

|

|

|

А. Белл |

|

|

|

А.С. Попов |

|

|

|

братья Люмьер |

|

|

|

братья Райт |

|

|

|

Дж. Томсон |

|

|

|

А. Эйнштейн |

|

|

Урок № 22.

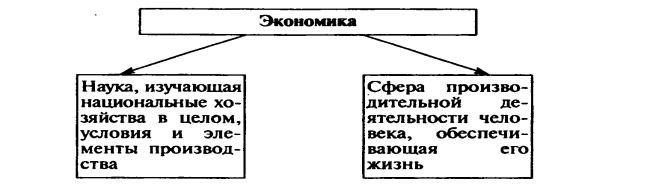

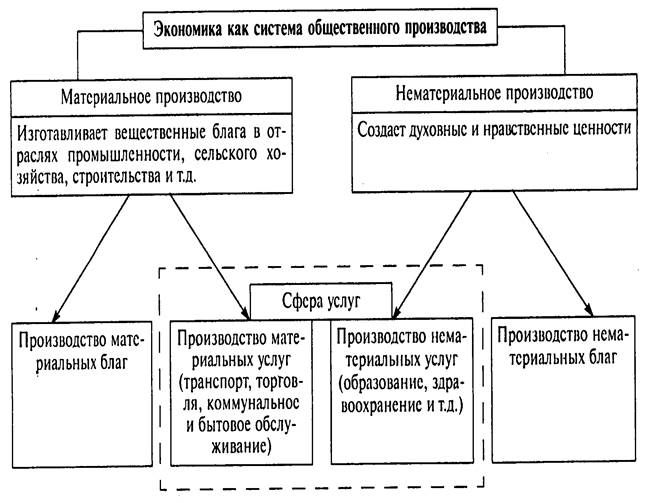

Экономическая деятельность.

|

Урок 47 Рыночные отношения

Урок № 23.

Свобода в деятельности человека.

1 группа

Прочитать текст, проанализировать и выделить проблемы, связанные со свободой из предложенных текстов

Текст №1

В истории философской мысли свобода трактуется по-разному. Волюнтаризм абсолютизирует свободу воли, доводя её до произвола ничем не ограниченной личности, игнорируя объективные условия и закономерности. Фатализм рассматривает каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор. Марксизм понимает свободу как осознанную необходимость. Каждое свободное действие человека есть сплав свободы и необходимости. Необходимость содержится в виде объективно данных индивиду условий существования

Текст №2

Бога нет, царя не надо

Губернатора убьем,

Платить подати не будем

Во солдаты не пойдем.

2 группа

Прочитать текст и схемы, проанализировать и выделить проблемы

Текст №1

Кому-то в ночную пору захотелось послушать громкую музыку. Включив на полную мощность магнитофон, человек осуществил свое желание, поступил свободно. Но его свобода в данном случае ущемила право многих других полноценно выспаться в ночное время.

Текст №2 и схема

Французский философ Буридан сказал об осле, который был поставлен между двумя одинаковыми и равноудаленными от него охапками сена. Не решив, какую предпочесть, осел умер от голода

Буриданов осел

|

3 группа

Прочитать текст и схемы, проанализировать и выделить проблемы

Текст №1

Есть такие ограничения, с которыми большинство людей смириться не могут и ведут против них упорную борьбу. Это различные формы социального и политического произвола; жесткие сословно-кастовые структуры, загоняющие человека в строго определенную ячейку социальной сетки; тиранические государства, где воле немногих или даже одного подчиняется жизнь большинства и т.д. Здесь нет места свободе или она выступает в крайне урезанном виде.

Текст №2 и схема

Данте, говорил о людях «Поставленный между двумя блюдами, одинаково удаленными одинаково влекущими, человек скорее умрет, чем, обладая абсолютной свободой, возьмет в рот одно из них».

|

|||||

|

|||||

|

|||||

Урок 24.

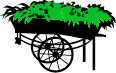

Исторический процесс и его участники.

Задание 1.

Дополните недостающей информацией схему:

Задание 2.

Заполните таблицу:

Роль народных масс в истории

|

Авторы взглядов |

Основные идеи |

Ваша оценка |

|

1. Марксисты

|

|

|

|

2. В.О. Ключевский

|

|

|

|

3. А.И. Герцен

|

|

|

|

4. Н.А. Бердяев

|

|

|

|

5. Карл Ясперс

|

|

|

|

6. Ваша личная точка зрения

|

|

|

Урок 25.

Общественный прогресс.

Задание 1.

Запишите кратко суть понимания прогресса и регресса следующими мыслителями:

|

Мыслитель |

Взгляды на развитие общества |

|

1. Гесиод |

|

|

2. Платон и Аристотель |

|

|

3. Анн Робер Тюрго |

|

|

4. Жан Антуан Кондорсе |

|

|

5. Георг Гегель |

|

|

6. Карл Маркс |

|

|

7. Карл Поппер |

|

Задание 2.

Приведите примеры из истории, соответствующие графическим рисункам:

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание 3.

В первую строку впишите имена философов, которым соответствуют следующие понимания критериев прогресса.

|

|

|

|

|

|

Развитие разума человека |

Приближение к правовому устройству |

Принцип братства людей |

Сознание свободы |

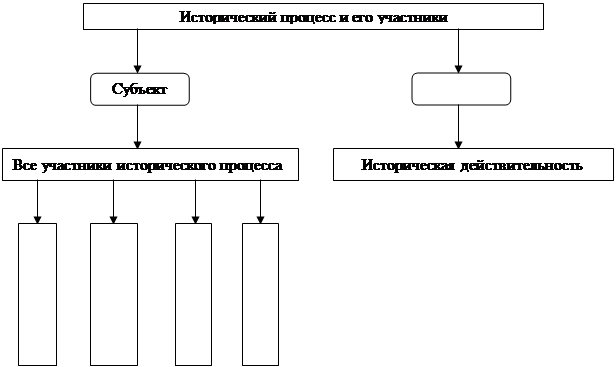

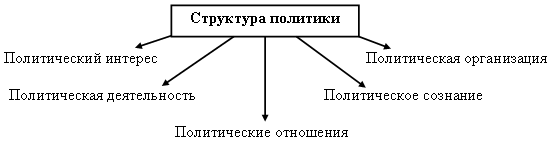

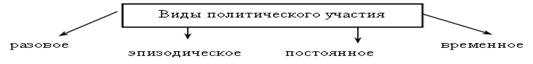

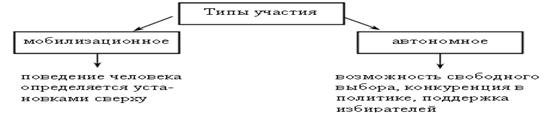

Урок 26. Политическая деятельность.

Задание 1.

Дополните недостающей информацией схему:

|

Задание 2.

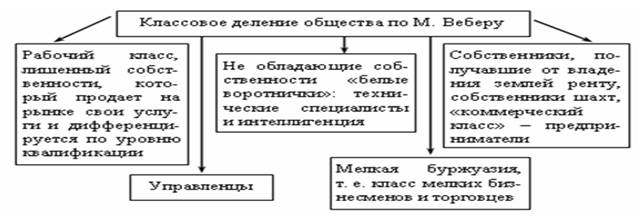

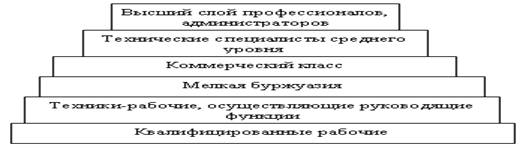

Воспользуйтесь классификацией М. Вебера и заполните таблицу:

|

Степень вовлеченности в политическую деятельность |

Содержание политической деятельности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание 3.

Заполните сравнительную таблицу:

Цели и средства политики

|

Автор |

Взгляды |

Примеры |

Ваше мнение |

|

Н. Макиавелли |

|

|

|

|

И. Кант |

|

|

|

|

Современный человек |

|

|

|

Урок 27.

Обобщение и повторение.

1. Великие изобретения и изобретатели современности.

2. Мировоззрение и его виды.

3. Мораль и право

4. Менталитет и стереотип.

5. Политическая деятельность.

Урок 28.

Тест по итогам 3 модуля.

1. Как называется мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей?

а) гуманизм; б) альтруизм; в) интернационализм.

2. Система обобщенных взглядов на окружающую действительность – это:

а) философия б) мировоззрение в) наука г) социология

3. Мировоззренческие идеалы, универсальные нравственные нормы, отражающие духовный опыт всего человечества, складывающиеся в процессе духовной и практической деятельности людей – это:

а) нравственность б) мировоззрение в) наука г) социология

4. К морали в отличие от права относятся:

а) любой закон в) Конституция государства

б) Устав общественной организации г) определенные принципы, нормы поведения

5. Мораль в отличие от права:

а) опирается исключительно на поддержку общества

б) содержит нормы поведения людей

в) возникает на основе исторического опыта людей

г) находится в развитии

6. Критерии духовности человека:

а) активная жизненная позиция

б) обладание высшим образованием

в) приверженность в мыслях и поступках общечеловеческим ценностям

7. Мировоззрение в жизни человека – это:

а) ориентир для его деятельности;

б) укрепление его жизненного опыта;

в) связь с религией и наукой

8. Уровень развития духовной культуры измеряется:

а) объемом создаваемых в обществе духовных ценностей;

б) качеством духовной продукции;

в) тем, как достижениями духовной культуры пользуются люди;

г) степенью достижения социального равенства людей в приобщении их к ценностям культуры.

9. Мировоззрение человека зависит от:

а) исторических условий; в) от уровня образования

б) жизненного опыта г) внутренней культуры

10. Моральные качества человека:

а) заложены от рождения

б) вырабатываются самовоспитанием, самоусовершенствованием;

в) формируются обществом целенаправленно.

11. Основная цель экономической деятельности:

а) снижение затрат производства

б) удовлетворение потребностей людей

в) достижение социального равенства

г) увеличение индивидуальных доходов

12. Экономическая сфера жизни общества характеризует отношения:

а) по поводу власти

б) между общественными организациями и правительством;

в) в процессе производства и распределения материальных благ;

г) между группами, имеющими различный доступ к социальным благам.

13. В условиях рыночной экономики производитель может самостоятельно:

а) определять виды налогов

б) устанавливать размеры минимальной оплаты труда;

в) назначать социальные пособия

г) решать, что и как производить

14. Труд как целесообразная деятельность человека начался:

а) с занятий охотой; в) земледелия;

б) изготовления орудий труда; г) овладения огнем.

15. Разделение труда приводит

а) к росту цен в) уменьшению экономической взаимозависимости;

б) повышению производительности труда г) увеличению дифференциации доходов

16.Понятие «исторический процесс» включает:

а) судебный процесс, вошедший в историю в) цепь исторических событий

б) суд над фальсификаторами истории г) ход определенного исторического события

17. Закончите предложение.

Примером роли народных масс в истории является:

а) создание теории относительности

б) указ Екатерины 2 «О вольности дворянства»

в) создание первой кыргызской газеты «Эркин Тоо» в 1924 г.

г) революция 1789 года во Франции

18. Выберите верное определение.

Исторической является личность…

а) упомянутая в историческом романе в) наложившая индивидуальный отпечаток на события

б) профессионально изучающая историю г) попавшая в неприятную историю

19. Закончите предложение.

Многообразие путей и форм общественного развития означает..

а) невозможность развития стран по сходным путям

б) возможность различных путей развития в рамках определенных тенденций

в) возможность выбора любого варианта развития по желанию руководителя государства

г) возможность различий только в политической сфере

20.Французские просветители к критериям прогресса относили:

а) развитие разума и нравственности в) развитие производительных сил

б) усложнение юридических институтов г) покорение природы

21.Революция это:

а) быстрые, качественные изменения в жизни общества в) состояние застоя

б) медленное, постепенное развитие г) возвращение в исходное состояние

22.Под прогрессом понимается:

а) упадок культуры в) циклическое развитие

б) движение вперед г) состояние стабильности

23.Верны ли следующие суждения?

А. Для прогресса характерен переход от высшего к низшему.

Б. Для прогресса характерны процессы деградации, возврат к низшим формам и структурам.

а) верно только А в) верны оба варианта

б) верно только Б г) оба варианта неверны.

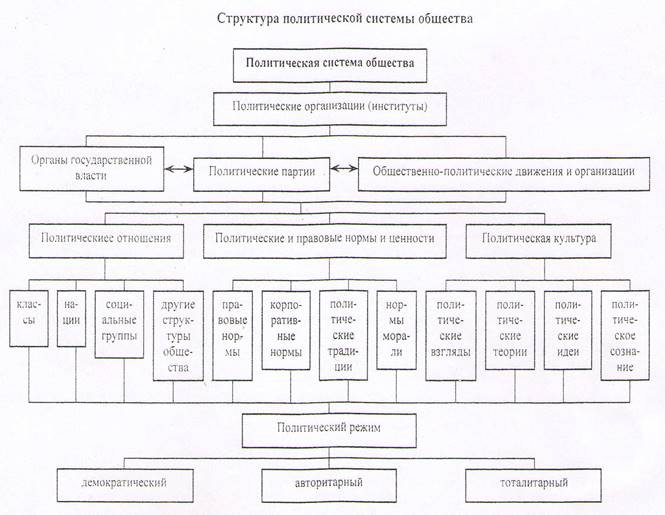

24. Одним из компонентов политической системы является:

а) политические нормы; в) политическая традиция;

б) политическая этика; г) политическая мораль.

25. Политология – это система:

а) социальных институтов государственно-организованного общества, осуществляющих определённые политические функции;

б) теоретических знаний о политической сфере общества;

в) политических взглядов общества и социальных институтов государственно-организованного общества;

г) теоретических знаний о социальных институтах.

26. Средства массовой информации относятся к такому компоненту политической системы, как:

а) нормативный; в) культурный;

б) коммуникативный; г) институциональный.

27. Государство в отличие от партии:

а) является политической организацией; в) разрабатывает политику;

б) имеет право издавать законы; г) имеет органы управления и руководства.

28. Совокупность государственных и общественных организаций, участвующих в политической жизни страны, называется

а) гражданским обществом в) политическим процессом

б) политической системой г) политическим режимом

29.Сравнительно небольшое число лиц, занимающих ведущее положение в политической, экономической и культурной жизни общества:

а) народ; б) страта; в) элита; г) высшее общество.

30.К понятию класса не относится:

а) феодалы; б) рабовладельцы; в) промышленники; г) буржуазия.

Урок 29-32.

Зимняя экзаменационная сессия.

Подготовьте устные ответы на первые десять вопросов экзаменационных билетов:

Билет 1

1. Человек. Индивид. Личность. Общество. Общественные отношения.

Ч е л о в е к – продукт биологической эволюции, высшее живое существо, представитель биологического вида под названием Homo sapiens (человек разумный). Он обладает уникальными способностями, отличающими его от всех других живых существ на Земле: мышление, речь, прямохождение, способность создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного труда.

Будучи существом природным, биологическим, человек одновременно является существом общественным, или социальным. Только в процессе коллективного труда и общения с себе подобными у наших далеких предков развились качества, присущие именно человеку: язык и мышление, неразрывно связанные между собой. Мыслительная деятельность развилась одновременно с развитием мозга. Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природным условиям как животное, но и преобразует мир, создает то, что природа не производит, творит новые предметы с необходимыми ему качествами, преобразуя при этом природные материалы.

Чтобы стать человеком, дитя человеческое должно воспитываться и расти в обществе, в семье, где он получает знания об окружающем мире, речевые навыки, усваивает нормы общепринятого поведения. Человек не может жить и развиваться без общения с себе подобными. Известно немало случаев, когда маленькие дети попадали в среду животных и вырастали там, при этом усваивая привычки поведения звериной стаи.

Таким образом, человек есть существо биосоциальное. С момента своего рождения он подвержен влиянию разнообразных природных и социальных факторов.

И н д и в и д – человек как определенный представитель человеческой общности, носитель индивидуально особенных черт (качеств). Помимо всеобщих, свойственных всем людям качеств, индивид обладает своеобразной физической конструкцией, определенным типом нервной системы, темпераментом, внешностью.

Родившийся ребенок – индивид, но еще не индивидуальность. В процессе формирования человек развивает свои интеллектуальные и социально значимые качества, приобретает относительную самостоятельность своего бытия в обществе, становясь, таким образом, индивидуальностью, воплощая в себе типичные и неповторимые черты.

Понятие «л и ч н о с т ь» неразрывно связано с общественными свойствами человека. В своей деятельности «и н д и в и д» вступает в различные отношения, выполняет различные социальные роли (сын, ученик, друг, отец и т. д.), вследствие чего формируется личность, т. е. индивид как носитель развитых интеллектуальных, социально-культурных, морально-волевых качеств, выражающихся в особенностях сознания, деятельности.

Человеком рождаются, а личностью становятся в процессе воспитания, самовоспитания, самообразования и деятельности в конкретном обществе.

Понятие о б щ е с т в о давно и прочно вошло в наш лексикон. В повседневной жизни обществом мы называем определенную группу людей, объединившихся для общения или выполнения какой-либо совместной деятельности. Например, общество книголюбов, географическое общество, Красного Креста и т. д.

Под обществом можно понимать и определенный этап в историческом развитии какого-либо народа или страны (феодальное общество, первобытное общество и т. д.).

В науке обществом называют обособившуюся от природы, но тесно связанную с ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, т. е. людей. Итак, об щ е с т в о – это все человечество в его истории, современности и перспективе. Каждый родившийся человек естественным образом включается в жизнь общества. Прежде всего он оказывается в семейном коллективе, затем в учебном, трудовом, а также неофициальных, неформальных коллективах. Вышеназванные первичные коллективы – это клеточки одного целостного организма – общества.

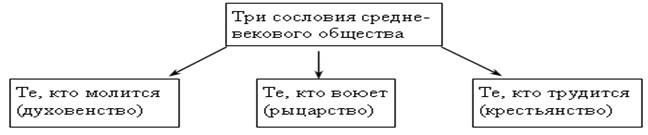

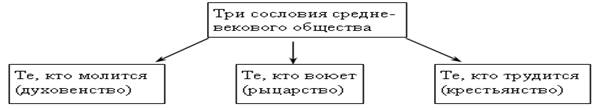

Уже в древности общество разделилось на большие группы людей: классы, группы, сословия, различавшиеся своим социальным и материальным положением.

Общество – определенная группа людей, объединившихся для общения и совместного выполнения какой-либо деятельности, конкретный этап в историческом развитии какого-либо народа или страны (в узком смысле).

Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения (в широком смысле).

Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять свою сущность и качественную определенность. При этом система понимается как комплекс взаимодействующих элементов.

Элементом называется некоторый компонент системы, принимающий непосредственное участие в ее создании.

Для анализа сложноорганизованных систем учеными было выработано понятие «подсистема».

Подсистемами именуются промежуточные комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.

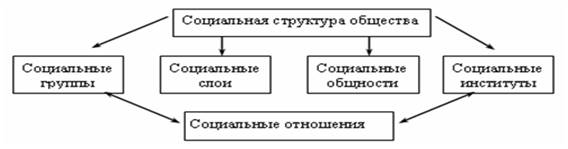

Подсистемами принято считать сферы общественной жизни:

– экономическая (ее элементами являются материальное производство и отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, обмена и распределения);

– социальная (состоит из таких структурных образований как классы, социальные слои, нации, взятые в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом);

– политическая (включает в себя политику, государство, право, их соотношение и функционирование);

– духовная (охватывает различные формы и уровни общественного сознания, которые воплощены в реальном процессе жизни общества и образуют то, что называется духовной культурой).

Каждая из этих сфер, являясь элементом системы, называемой обществом, в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни не только взаимосвязывают, но и взаимно обусловливают друг друга.

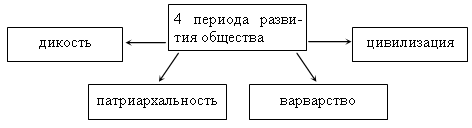

Общество, прежде чем приобрело современный вид, прошло в своём развитии несколько стадий (ступеней). Существуют различные научные подходы по вопросу развития общества.

Современные социологи разделили всемирную историю на три эпохи: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. А современные антропологи (учёные, изучающие становление и развитие человека) все общества с древнейших времён до наших дней подразделили на следующие типы: общество охотников и собирателей, общество огородничества, общество скотоводов, земледельческое общество, индустриальное общество. В основе этого деления — способ добывания средств к существованию и формы хозяйствования. Остановимся более подробно на каждом из типов обществ.

Общества огородников, скотоводов и земледельцев многие учёные объединяют в одну ступень развития, которую называют доиндустриальным или традиционным (аграрным) обществом.

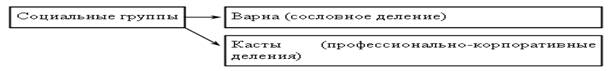

Традиционное общество – доиндустриальное, преимущественно аграрное, сельское общество, которое противопоставляется современному индустриальному обществу в базовой социологической типологии «традиция – современность». Для традиционного типа социальных отношений, которые обычно определяются как солидаристские, общинные, характерны следующие черты:

· невыделенная индивидуальность, личная зависимость индивида в семье, касте, сословии;

· приоритет непосредственных межличностных, внутригрупповых, прежде всего родственных, связей, групповая солидарность;

· приписанный (аскриптивный) социальный статус и ограниченная социальная мобильность;

· жесткий социальный контроль преимущественно через механизмы межличностного взаимодействия;

· групповая идентичность и ценностно-нормативные системы, обеспечивающие локальную, групповую интеграцию и солидарность (конформизм, патернализм и т. п.).

В современной социологии, постепенно преодолевающей западноцентристский подход, прямое противопоставление традиционности и модерности считается упрощением. Традиционные черты перестают оцениваться как всецело негативные, препятствующие социальным изменениям и экономическому росту, и все чаще рассматриваются как ресурс прогрессивных изменений.

Индустриальное общество – общество, в котором произошла индустриализация, создавшая новые технологические основы его развития. Термин принадлежит Сен-Симону, использовался Кантом для противопоставления нового, формирующегося экономического и общественного уклада прежнему, доиндустриальному. Современные теории индустриального общества представляют собой разновидность технологического детерминизма.

О т л и ч и т е л ь н ы е о с о б е н н о с т и индустриального общества:

· Утверждение индустриального технологического уклада как доминирующего во всех общественных сферах (от экономической до культурной).

· Изменение пропорций занятости по отраслям: значительное сокращение доли занятых в сельском хозяйстве (до 3–5 %) и рост доли занятых в промышленности (до 50–60 %) и сфере услуг (до 40–45 %).

· Интенсивная урбанизация.

· Возникновение нации-государства, организованной на основе общего языка и культуры.

· Образовательная революция. Переход ко всеобщей грамотности и формирование национальных систем образования.

· Политическая революция, ведущая к установлению политических прав и свобод (прежде всего избирательного права).

· Рост уровня потребления («революция потребления, формирование государства всеобщего благосостояния»).

· Изменение структуры рабочего и свободного времени (формирование «общества потребления».

· Изменение демографического типа развития (низкий уровень рождаемости, смертности, рост продолжительности жизни, постарение населения, т. е. рост доли старших возрастных групп).

Наиболее развитые страны в конце XX века вступили в постиндустриальное (информационное) общество, в котором обеспечивается высокий уровень развития науки и техники, образования, сферы услуг, информационных технологий (процессы обработки, хранения, контроля и передачи информации). На передачу и распространение информации направлены мощные технические средства — от радиостанций и спутникового телевидения до мобильных телефонов, компьютеров и Интернета. В информационном обществе больше всего ценятся знания, а учиться приходится всю жизнь.

В постиндустриальном обществе подавляющее большинство людей трудится в сфере обслуживания. Даже на фермах и в промышленности больше людей занято обработкой информации, чем возделыванием земли и работой на поточных линиях. Примером служит автомобильная промышленность, где больше людей занимается вопросами сбыта, страхования, рекламы, дизайна и техники безопасности, чем непосредственно сборкой автомобилей.

Билет 2

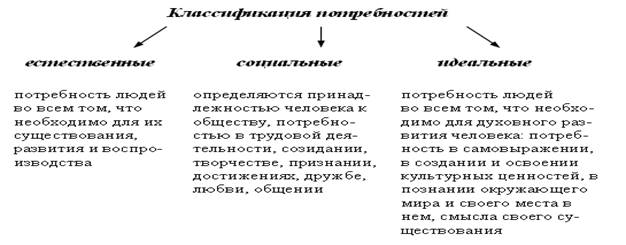

1. Деятельность. Сущность и виды человеческой деятельности.

Все живые существа взаимодействуют с окружающей средой. Внешне это проявляется в двигательной активности. Приспосабливаясь к окружающей среде, животные могут использовать природные предметы в качестве орудий труда. Но только человеку присуща деятельность.

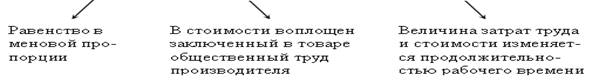

Деятельность – это форма активности, направленная на преобразование окружающего мира.

Деятельность – целенаправленное познание и изменение человеком внешнего мира и самого себя.

Структура деятельности

Благодаря способности к деятельности человек выходит за рамки тех возможностей, которые были определены для него природой как для биологического вида. Только в процессе деятельности человек создает то, что не является творением природы, – культуру.

– Что является мотивом деятельности человека?

Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его желание удовлетворять свои потребности.

Потребности – это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности.

Потребность удовлетворяется через благо.

Благо – некоторый материальный или нематериальный объект, позволяющий ликвидировать ощущение дефицита, решить проблему.

Потребности у людей в основе своей схожи, но вот набор благ, удовлетворяющих ту или иную потребность, различен. Он обусловлен как особенностями самой личности, так и спецификой тех общественных отношений, в которые она вступает.

Основной единицей деятельности является действие: любая деятельность предстает перед нами как цепь действий.

Помимо потребностей существенное влияние на деятельность человека оказывают интересы.

Интерес – это некий результат, который, по мнению отдельного человека или сообщества, принесет ему (им) пользу.

Важное значение для изучения человеческой деятельности имеет такая категория, как ценность.

Ценность – это свойство того или иного явления, предмета удовлетворять определенные потребности, соответствовать определенным интересам.

Ценности бывают: духовные и материальные, индивидуальные и коллективные.

В систему ценностей человека и общества входят представления о добре, благе, зле, счастье, смысле жизни, здоровье, семье.

Руководствуясь этими представлениями, мы ставим цели, определяем средства, добиваемся нужного результата, т. е. осуществляем деятельность.

Основные виды человеческой деятельности:

Билет 3

1. Деятельность и общение

Деятельность — это форма активности человека,

направленная на преобразование им окружающего мира. Обязательным элементом в

структуре любой деятельности является ее субъект, т. е. осуществляющий ее

индивид. Часто для достижения поставленной цели и получения необходимого

результата приходится прибегать к взаимодействию с другими субъектами, общаться

с ними.

Общение – процесс установления и развития

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и

включающий в себя обмен информацией.

Субъектами общения могут быть как отдельные люди, так и социальные группы, слои, сообщества и даже все человечество в целом.

Рассмотрим структуру общения. Она аналогична структуре деятельности и включает в себя:

· субъекты;

· средства;

· потребности, мотивация и цели;

· способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения;

· результаты.

Особенностью общения является то, что обе стороны носят активный характер, это своеобразие определяется как субъект-субъектные отношения.

Выделяют несколько функций общения:

1. Контактная: цель – установление контакта;

2. информационная: цель – обмен сообщениями, передача каких либо сведений;

3. побудительная: цель - стимуляция активности партнёра, ориентация на выполнение тех или иных действий;

4. координационная: цель – согласование действий при организации совместной деятельности;

5. амотивная: цель – возбуждение в партнёре нужных эмоциональных переживаний;

6. оказание влияния: цель – изменение состояния, поведения партнёра, его намерений.

Выделяют два основных средства общения:

1. вербальное общение (речь);

2.невербальное общение (мимика, жесты, интонация)

Психологи не без основания считают: легче изменить своё мировоззрение, чем свою индивидуальную манеру подносить ложку ко рту во время обеда. Внутренний мир человека гораздо правдивее проявляется через мимику, жесты, чем через сказанные ими слова. Содержание фраз гораздо легче поддаётся контролю, чем не вербальные средства общения.

Выделяют несколько видов общения:

1) общение между реальными субъектами (например, между двумя

людьми);

2) общение с реальным

субъектом и иллюзорным партнером (например, человека с животным, которое он

наделяет некоторыми несвойственными ему качествами);

3) общение реального

субъекта с воображаемым партнером (под ним подразумевается общение человека со

своим внутренним голосом);

4) общение воображаемых

партнеров (например, литературных персонажей).

Основными формами

общения являются диалог, обмен мнениями в виде монолога или реплик.

Вопрос о соотношении

деятельности и общения является дискуссионным. Одни ученые полагают, что эти

два понятия тождественны друг другу, ибо любое общение обладает признаками

деятельности. Другие считают, что деятельность и общение — противоположные

понятия, поскольку общение есть только условие деятельности, но никак не сама

деятельность. Третьи рассматривают общение в его взаимосвязи с деятельностью,

однако считают его самостоятельным явлением.

Общение и коммуникация

От общения необходимо отличать коммуникацию. Коммуникацией называется процесс взаимодействия между двумя или более субъектами с целью передачи некоторой информации. В процессе коммуникации, в отличие от общения, передача информации происходит только в направлении одного из его субъектов (того, кто ее получает) и обратная связь между субъектами, в отличие от процесса общения, отсутствует.

Перечислим отличительные признаки коммуникации:

- наличие субъекта и объекта;

- активен лишь субъект, он передаёт информацию, а объект её принимает;

- отсутствует активный контакт;

- отсутствует обратная связь.

Т.о., общение – неотъемлемая составляющая жизни каждого человека. Пожалуй, никто не может обойтись без общения. Оно обогащает, развивает, способствует самоутверждению человека, помогает ему найти его место в жизни.

Билет 4

1. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.

Под социальными нормами понимают общие правила и образцы поведения людей в обществе, обусловленные общественными отношениями и являющиеся результатом сознательной деятельности людей.

Социальные нормы складываются исторически, закономерно. В процессе своего становления, преломляясь через общественное сознание, они закрепляются и воспроизводятся в необходимых обществу отношениях и актах. В той или иной мере социальные нормы являются обязательными для исполнения теми, кому адресованы, имеют определенную процедурную форму выполнения и механизмы своей реализации.

Существуют различные классификации социальных норм в зависимости от особенностей возникновения и реализации.

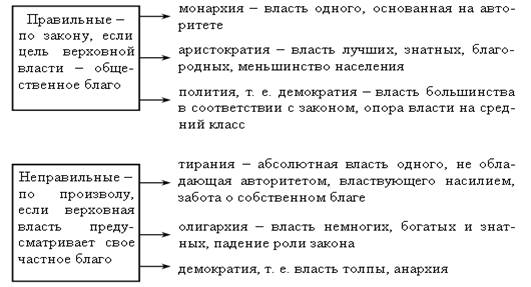

Разновидности социальных норм:

1) нормы морали (правила поведения, которые являются производными от представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом);

2) нормы обычаев (правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного повторения);

3) корпоративные нормы (правила поведения, установленные общественными организациями);

4) религиозные нормы (правила поведения, содержащиеся в различных священных книгах либо установленные церковью);

5) правовые нормы (правила поведения, установленные или санкционированные государством, а иногда и непосредственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом и принудительной силой государства);

6) политические нормы (касаются отношений между личностью и властью, между социальными группами и между государством и находят свое отражение в международных правовых актах, конвенциях);

7) эстетические нормы (закрепляют представление о прекрасном и безобразном).

Любое поведение, которое не укладывается в представления людей о морали и праве является девиантным поведением.

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение, которое не согласуется с ожиданиями общества относительно поведения человека. Само по себе отклонение как бы не существует, оно возникает только в том случае, если уже есть норма и описываемый ею образец (стандарт) поведения. Любое отклонение – это всегда отклонение от стандарта.

Девиантное поведение включает в себя самые разные явления, причем не обязательно негативные.

Наказание за отклоняющееся поведение зависит от серьезности нарушения, а также от того, насколько велики его последствия.

О т к л о н е н и я могут быть:

· абсолютными (нарушение норм, справедливых для всех без исключения членов общества – уголовные преступления);

· относительными (действия или поведение, не соответствующее ожиданиям лишь некоторых индивидов или некоторых социальных групп).

Подчас трудности выделения отклоняющегося поведения связаны с неопределенностью социальных ожиданий. Считать ли отклонением ту или иную манеру одеваться, тот или иной вариант проведения досуга, использование «непечатных» выражений? Например, последнее неприемлемо с точки зрения общепринятых норм и, более того, может восприниматься как оскорбление конкретным человеком и будет подлежать обжалованию с его стороны. Но есть группы людей, среди которых использование подобных выражений и будет нормой. Есть немало примеров противоречивости в понимании социального отклонения, неопределенности социальных ожиданий. Все это говорит об относительности в характеристике любого вида поведения, но только не тех форм поведения, которые нарушают юридические законы. В последнем случае речь идет о нарушении абсолютной нормы. Поступки, именуемые противоправными, составляют делинквентное поведение. В переводе с латинского – преступное. Девиантное и делинквентное (отклоняющееся и преступное) поведение не одно и то же, но связь между ними достаточно тесная. В том и другом случае нарушаются соответствующие нормы и необходимо применение сопровождающих эти нормы санкций. Может легко переступаться грань, отделяющая первую форму поведения (нарушение относительно норм) от второй (нарушение абсолютных норм). Так, вызывающе грубое поведение одного или нескольких человек может перейти в нападение и грабеж.

Билет 5

1. Познание как деятельность. Мировоззрение и его виды.

Познание можно определить как процесс деятельности человека, основным содержанием которого является отражение объективной реальности в его сознании, а результатом – получение нового знания об окружающем мире.

Ученые выделяют следующие в и д ы п о з н а н и я:

· обыденное;

· научное;

· философское;

· художественное;

· социальное.

В процессе познания всегда присутствуют д в е с т о р о н ы:

· субъект познания (либо познающий человек, наделенный волей и сознанием, либо все общество);

· объект познания (либо познаваемый предмет, либо весь окружающий мир в тех границах, в которых с ним взаимодействуют отдельные люди и общество в целом, либо человек).

Существуют две ступени познавательной деятельности.

На первой ступени – чувственное познание, человек получает информацию о предметах или явлениях окружающего мира с помощью органов чувств.

Тремя о с н о в н ы м и ф о р м а м и чувственного познания являются:

· Ощущение, которое представляет собой отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, непосредственно воздействующих на органы чувств.

· Восприятие, в процессе которого у субъекта познания формируется целостный образ, отражающий непосредственно воздействующие на органы чувств предметы и их свойства.

· Представление, такая форма познания, при которой чувственное отражение предметов и явлений сохраняется в сознании, что позволяет воспроизводить его мысленно даже в том случае, если он отсутствует и не воздействует на органы чувств.

Второй ступенью познавательной деятельности является рациональное познание. На этом этапе с помощью мышления осуществляется предпринимается попытка постичь сущность познаваемых предметов и явлений.

Рациональное познание осуществляется также в трех формах:

· понятия (форма мысли, которая отражает общие и существенные признаки познаваемых предметов или явлений),

· суждения (форма мысли, в которой устанавливается связь между отдельными понятиями и с помощью этой связи утверждается или отрицается что-либо),

· умозаключения (получение новых суждений на основе уже имеющихся с помощью использования законов логического мышления).

Одна из составляющих духовного мира человека – мировоззрение.

Мировоззрение – совокупность взглядов, представлений, оценок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру и выступающих в качестве регуляторов поведения.

Мировоззрение носит исторический характер, т.е. определяется исторической эпохой с присущими ей уровнем знаний, наличием проблем, духовными ценностями и зависит от неё.

Элементы мировоззрения:

Знания, убеждения, установки, принципы, духовные ценности, идеи и идеалы.

Субъекты (носители) мировоззрения:

1) отдельный человек;

2) группы людей (социальные, национальные, профессиональные, религиозные);

3) общество в целом.

Мировоззрение выступает объединяющим фактором, обеспечивающим целостность общества.

Мировоззрение решает три основных вопроса:

1) отношение человека к миру в целом

2) место и назначение человека в окружающем мире

3) познание и преобразование мира

Чем мировоззрение отличается от других элементов духовного мира человека?

1) Мировоззрение представляет собой взгляд человека не на отдельную сторону мира, а на весь мир в целом.

2) Мировоззрение отражает отношение человека к миру.

Типы мировоззрения:

Классификация типов мировоззрения может быть различной.

Наиболее всего распространена следующая классификация типов мировоззрения:

1) обыденное

2) религиозное

3) научное

|

Типы мировоззрения |

Характерные черты |

Сильные стороны |

Слабые стороны |

|

Обыденное |

1) формируется в процессе личной практики 2) складывается стихийно, на основе жизненного опыта 3) мало соприкасается с опытом других людей, достижениями науки и культуры, религией 4) широко распространено |

опирается на непосредственный жизненный опыт человека |

мало использует опыт других людей, опыт науки и культуры, опыт религиозного сознания как элемента мировой культуры |

|

Научное |

1) опирается на достижения науки 2) включает научную картину мира 3) обобщает итоги человеческого познания 4) тесно связано с практической деятельностью людей |

прочная научная обоснованность, реальность содержащихся в нем целей и идеалов, органическая связь с производственной и социальной деятельностью людей |

изучение духовного мира человека еще не заняло в науке подобающего ему места |

|

Религиозное |

1) дает человеку веру в возможность достижения поставленных целей 2) нацеливает на совершение нравственных поступков 3) непримиримо к другим жизненным позициям 4) недостаточное внимание к достижениям науки 5) человек должен принимать религиозные догмы на веру без размышлений |

тесная связь с мировым культурным наследием, ориентация на решение проблем, связанных с духовными потребностями человека, стремление дать человеку веру в возможность достижения поставленных целей |

проявляющаяся иногда непримиримость к другим жизненным позициям. Большую опасность, особенно в современных условиях, представляет фундаментализм — религиозный экстремизм, фанатизм, иногда свойственно недостаточное внимание к достижениям науки, а подчас и их игнорирование |

Билет 6

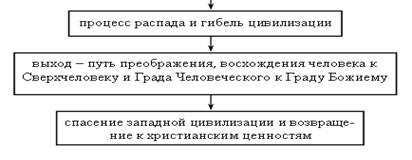

1. Деятельность и духовный мир. Духовная культура.

Духовность – специфическое человеческое качество, характеризующее мотивацию и смысл поведения личности. Проявление духовности человека находит отражение в его творчестве, в развитии и удовлетворении духовных потребностей, в личных качествах. Критерии духовности: личное поведение, отношение человека к труду, обществу, другим людям, любви.

Духовный мир личности – это сложная система, элементами которой являются:

– духовные потребности в познании окружающего мира, в самовыражении средствами культуры, искусства, других форм деятельности, в пользовании достижениями культуры;

– знания о природе, обществе, человеке, самом себе;

– вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек;

– способность к тем или иным формам социальной деятельности;

– чувства и эмоции, в которых выражаются отношения человека с природой и обществом

– цели, которые человек сознательно ставит перед собой, идеально предвосхищая результаты своей деятельности;

– ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому себе, придающие смысл его деятельности, отражающие его идеалы.

Ценности представляют собой предмет устремлений человека, являются важнейшим моментом смысла его жизни.

Различают социальные ценности (общественные идеалы, выступающие как эталон должного в различных сферах общественной жизни) и личностные ценности (идеалы отдельной личности, служащие одним из источников мотивации ее поведения).

Но ценности меняются с изменением содержания и форм жизни. В связи с этим современная цивилизация сумела выработать общечеловеческие ценности, в основе которых лежит гуманизм. Общечеловеческие ценности отражают духовный опыт всего человечества и создают условия для реализации общечеловеческих интересов.

Слово культура ведет свое происхождение от лат., что означает «обрабатывать», «возделывать почву».

Первоначально слово «культура» означало процесс очеловечивания природы как среды обитания. Однако постепенно оно изменило свой смысл.

В современном языке понятие «культура» употребляется в узком смысле – говоря о культуре, обычно подразумевают те области творческой деятельности, которые связаны с искусством; в широком смысле – культурой общества принято называть совокупность форм и результатов человеческой деятельности, закрепившихся в общественной практике и передаваемых из поколения в поколение при помощи определенных знаковых систем, а также путем обучения и подражания.

Часть философов называют культуру средством закабаления людей. В наиболее законченном виде эта позиция нашла свое отражение во взглядах известного немецкого философа Ф. Ницше, который провозгласил тезис о том, что человек по своей природе – существо антикультурное, а сама культура – это зло, которое создано для подавления и порабощения человека.

Другой точки зрения придерживались те ученые, которые называли культуру средством облагораживания человека, превращения его в цивилизованного члена общества (И.-Г. Гердер). Этапы развития культуры рассматривались ими как ступени прогрессивного развития человечества.

Однако, несмотря на различные оценки влияния культуры на жизнь людей, практически все мыслители признавали следующее:

1) духовная культура играет важную роль в жизни общества, являясь средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством опыта;

2) культура является особой человеческой формой бытия, которая имеет свои пространственно–временные границы;

3) культура служит одной из важнейших характеристик жизнедеятельности как отдельной личности, так и конкретного общества в целом.

Традиционно культуру принято подразделять на материальную и духовную.

Под материальной культурой понимают технику, производственный опыт, а также те материальные ценности, которые в своей совокупности составляют искусственную среду обитания человека.

К духовной культуре относят науку, искусство, религию, мораль, политику и право.

Говоря о духовной культуре, следует различать ее форму, которая материальна, и содержание, которое идеально.

Форма характеризует то, в чем воплощены феномены данного вида культуры, а содержание – то, что они значат для личности и общества.

Духовную культуру можно классифицировать так же, как и материальную, т. е. на основании степени творчески-преобразующей деятельности создавшего ее человека.

Исходя из этого выделяют следующие подвиды духовной культуры:

1) произведения монументального искусства, обладающие материальной формой, которую придал художник естественно-природным или искусственным материалам (скульптура, объекты архитектуры);

2) театральное искусство (театральные образы);

3) произведения изобразительного искусства (живопись, графика);

4) музыкальное искусство (музыкальные образы);

5) различные формы общественного сознания (идеологические теории, философские, эстетические, нравственные знания, научные концепции и гипотезы);

6) общественно-психологические явления (общественное мнение, идеалы, ценности, социальные привычки и обычаи).

Билет 7

1. Наука и религия.

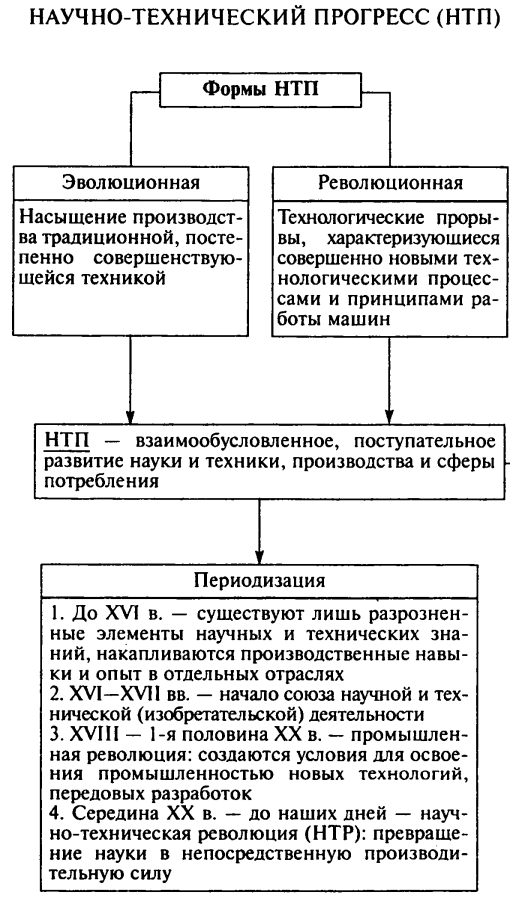

Сегодня, в век научно-технического прогресса, человечество особенно ясно осознает место и значение науки в своей жизни.

Наукой принято называть теоретические систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме и основанные на данных научных исследований.

Наука – деятельность, направленная на получение объективных знаний о мире.

Европейской родиной науки считается Древняя Греция, жители которой первыми поняли, что окружающий человека мир вовсе не такой, как представлялся людям, изучающим его только при помощи методов чувственного познания

В эпоху средневековья наука попала в зависимость от теологии, и ее развитие существенно замедлилось. Открытия, сделанные Н. Коперником, Г. Галилеем, Дж. Бруно, оказали возрастающее влияние на жизнь общества.

С XVII в. в Европе создаются научные общества и академии, издаются научные журналы. В XIX в. Появилось слово «ученый». На рубеже XIX–XX вв. возникают научные лаборатории и институты, исследовательские центры. Наука начинает оказывать огромное влияние на развитие духовного производства.

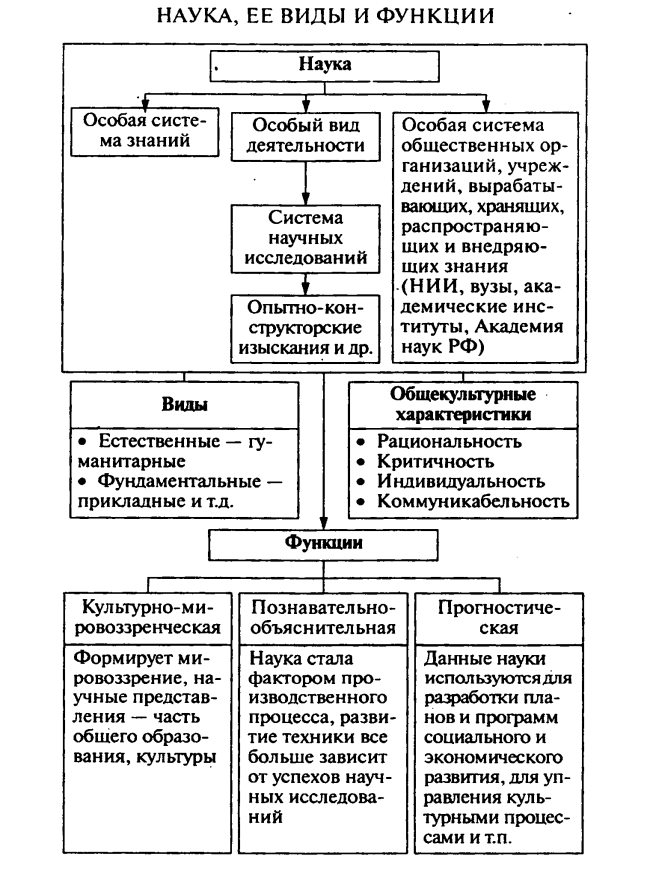

Ф у н к ц и и н а у к и:

· познавательно-объяснительная: наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития;

· мировоззренческая: наука помогает человеку не только объяснить известные ему знания о мире, но и выстроить целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать свое мировоззрение;

· прогностическая: наука позволяет человеку не только изменить окружающий мир сообразно своим желаниям, но и прогнозировать последствия таких изменений.

|

Уровни научного познания |

|

|

Эмпирическое познание – связано с чувственным познанием, задача которого заключается в получении знаний на основе чувственного опыта. |

Теоретическое познание – формулируются принципы, законы, создаются теории, в которых заключается сущность познаваемых объектов. |

|

Методы: наблюдение, эксперимент, эмпирическое описание. |

Методы: индукция, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, формализация, обобщение и др. |

|

Форма получаемого знания – эмпирический (научный) факт. |

Форма получаемого знания – законы, принципы и научные теории. |

Современными учеными выработано несколько моделей развития научного знания.

П е р в а я м о д е л ь – модель постепенного развития науки (ее сущность выражена в утверждении, что истоки любого знания можно найти в прошлом, а работа ученого должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих предшественников).

В т о р а я м о д е л ь – модель развития науки через научные революции (любая наука периодически должна переживать коренную смену господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного развития» к «этапу кризиса и смены парадигм»)

П а р а д и г м о й называется господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в конкретный исторический период и позволяет ученым и обществу успешно решать стоящие мировоззренческие и практические задачи. Принято различать парадигму общенаучную, т. е. признаваемую всем научным сообществом, и парадигмы частных наук, составляющие теоретическую основу в отдельных отраслях научного знания. На этапе спокойного развития действующая парадигма позволяет решать накапливающиеся в науке проблемы достаточно успешно.

Будучи особой формой общественного сознания, наука обладает относительной самостоятельностью. Выполняя социальный заказ, она развивается по своим внутренним законам.

Все науки можно разделить на естественные (науки о природе) и социально-гуманитарные (науки об обществе); на фундаментальные (исследование универсальных законов природы, общества и мышления) и прикладные (поиск способов наиболее эффективного использования данных фундаментальной науки для решения насущных производственно-технических и гуманитарных проблем общественной жизни).

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое; соответственно ее элементами являются мораль, наука, искусство, религия, право.

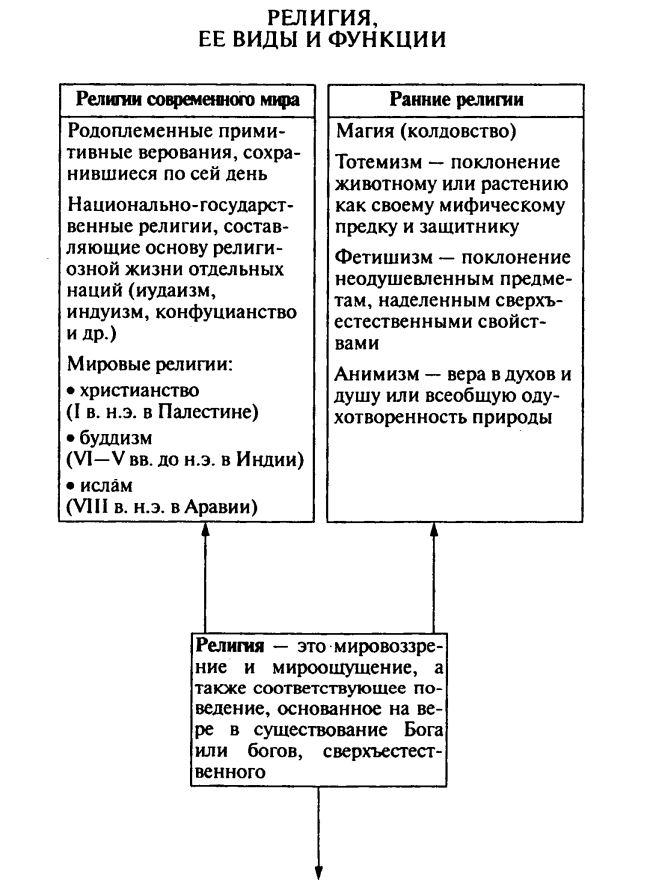

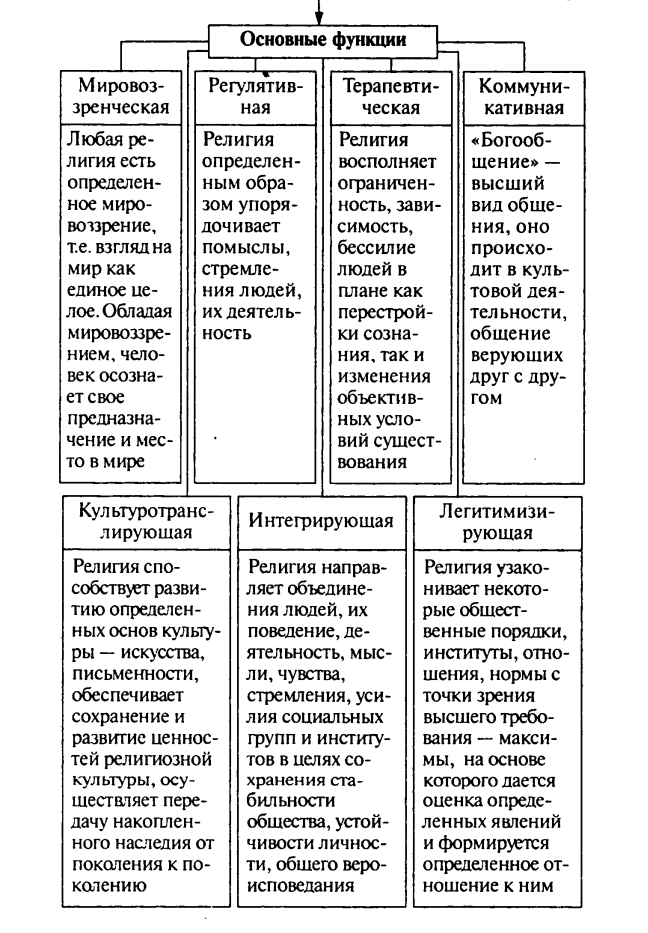

Религия – это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и обрядовых действий, а также религиозных институтов церкви. Религия в переводе с лат. означает «связывание, повторное обращение к чему-либо».

Религия (от лат. relegio – благочестие, набожность, святыня) – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемое верой в существование Бога, божества.

Религия представляет собой:

– необходимый результат становления и развития общественных отношений, оказывающий обратное воздействие на них;

– способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения;

– отражение действительности;

– общественную подсистему;

– феномен культуры.