«Развитие координационных способностей у начинающих гольфистов»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………... стр. 4

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

1.1. Общая характеристика координационных способностей в спорте ... стр.5-12

1.2. Координационныe cпособности и основы их воспитания в теории и методике физического воспитания и спорта ……………………………. стр.13-19

1.3. Характеристика и критерии оценки уровня развития координационных способностей ……………………………………………………………… стр.20-24

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи исследования ………………………………………………… стр.25

2.2. Методы исследования ……………………………………………….. стр.25-28

2.3. Организация исследования ………………………………………….. стр.29-31

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей юных гольфистов ………………………………………… стр.32

3.2. Изменение уровня развития координационных способностей юных гольфистов после эксперимента ………………………………………… стр.33-41

3.3. Оценка уровня развития координационных способностей юных гольфистов после воздействия экспериментальной методики ……………………... стр.42

3.4. Обсуждение результатов исследования ……………………………. стр.43

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ………………….. стр.44-45

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………... стр.46-56

ПЕРЕЧЕНЬ

условных обозначений, символов, единиц и терминов

KC – координационныe cпособности

ЭГ – экспериментальная группа

КГ – контрольная группа

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Данная тема исследования выбрана нами потому, что в условиях огромной конкуренции на достижение высоких спортивных результатов требуется постоянное воспитание технического мастерства спортсменов.

В настоящее время в научно-методической литературе широкое отображение приобрели аспекты скоростно-силовых характеристик развития координации движений и повышения устойчивости технических действий, к различным отвлекающим факторам осуществляемые в технической подготовке. Гольф – представляет собой сложно-координационный вид спорта и нуждается в создании системы целенаправленного развития всевозможных видов координационных проявлений.

Проанализировав современную литературу и проведя опрос тренеров, выяснилось, что проблема формирования, развития и совершенствования координационных способностей в гольфе недостаточно развито.

В практических работах тренеров по гольфу отсутствуют научно обоснованные методики развития координационных способностей, что приводит к снижению тренировочного эффекта.

Все вышеупомянутое явилось постулатом для поиска путей целенаправленного дифференцированного подхода к решению задач, связанных с развитием координационных способностей юных гольфистов.

Цель исследования – разработать комплекcы физических упражнений для развития координационных способностей юных гольфистов.

Объект исследования - тренировочный процесс, направленный на развитие базовых координационных способностей юных гольфистов.

Предмет исследования - методика развития базовых координационных способностей юных гольфистов.

Гипотеза исследования предполагает, что комплекcы физических упражнений произведут положительное влияние на развитие координационных способностей юных гольфистов.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

1.1. Общая характеристика координационных способностей в спорте

Анализ научно-методической литературы показал, что до настоящего времени не существует единого мнения по точному определению координационных способностей.

Понятие координации, как и многие другие научные понятия, возникло отрицательным путем – через наблюдение дискоординации. Оно все время страдало отсутствием точного определения, как все понятия, появившиеся отрицательным путем. Существует большое множество определений координации, характеризующих три основных вида: нервную, мышечную и двигательную.

Как считают авторы (В.С.Фарфель, 1959; Н.А.Вавилов, 1991 и др.), под понятием нервной координацией необходимо понимать сочетание нервных процессов, которые приводят к решению двигательных задач. Под мышечной координацией – согласованное напряжение и расслабление мышц, вследствие чего становятся возможным движение. Под двигательной координацией подразумевается – согласованное сочетание движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, в соответствии с двигательной задачей, а так же текущей ситуацией к функциональному состоянию организма. М.А.Годик, А.И.Воронов, (1992) представляют координационные проявления как разновидность физических способностей, в основе их функционирования лежат психофизиологические механизмы, обеспечивающие полное взаимодействие анализаторов ЦНС и нервно-мышечного аппарата.

По мнению П.П.Матвеева (1976), KC – это: во-первых, способность координировать движения (организовывать в единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных действий; во – вторых, способность перестраивать координацию движений при необходимости изменять параметры освоенного действия или переключить на иное действие в соответствии с требованиями меняющихся условий. В.П.Назаров (1962) считает, что координация движений – это соподчинение их по времени, в пространстве и по условиям как результат адаптации организма к окружающей среде.

В.И.Лях (1963) подразумевает под KC способность оптимально согласовывать двигательные действия, точно, быстро, рационально решать двигательные задачи, осуществлять дозированные движения. По мнению Ю.В.Верхошанского (1988), координация – это способность к организации внутренних и внешних сил, возникающих при решении двигательной задачи, направленных для достижения требуемого рабочего эффекта при полноценном использовании моторного потенциала человека.

По мнению немецких авторов (O.Blume, 1978; P.Hirtz, 1979; G.Wellmilz, 1982; K.Limmenmen); KC – это способность к точной дифференцировке различных параметров движений (пространственных, временных и силовых), способности к целенаправленному и быстрому решению двигательных задач на очень малой опорной площади или в положении неустойчивого равновесия, способности правильного ритма, техники выполняемого двигательного действия, быстрое реагирование на резко меняющиеся условия внешней среды, а так же способности к определению и целенаправленному изменению положения тела в пространстве в той или иной двигательной деятельности.

Некоторые авторы (И.П.Иванова, Г.С.Жигалин, 1966; В.Н.Платонов, М.М.Булатова, 1992 и др.) сопоставляют KC с координацией движений, хотя это является лишь ее предпосылками. Двигательный навык и координационныe cпособности тесно связаны между собой, определяя скорость, прочность его условия (G.Shenebel, 1973). KC имеет более обобщенный характер, в отличие от двигательного навыка, который основывается на конкретной технике движения. То есть является координационными предпосылками для конкретных групп моторных задач, требующих различной техники.

Для проявления координационных способностей и формирования спортивных навыков очень важны функциональное состояние и работоспособность сенсомоторной системы (органов мышления, нервной, анализаторной и мышечной систем).

Таким образом, KC – это относительно закрепленные более или менее обобщенные специфические особенности протекания психомоторных процессов, которые, в определенной степени, способствуют осуществлению конкретной спортивной деятельности.

В понятийном словаре по теории и методике физической культуры и спорта дано следующее определение KC – это вид физических способностей, основывающихся на психофизические и морфологические особенности организма и содействующих сложному выполнению двигательных действий (Б.В.Евстафьев, 1990).

Человек представляет очень сложную структуру, что объясняет разнообразие понятий KC - «координация» и «координационныe cпособности». С одной стороны они могут быть отнесены к процессу воспитания физических качеств, а с другой - KC тесно связаны с процессом управления двигательными действиями (Н.А.Бернштейн, 1966; Э.С.Вильчковский, 1963; А.Г.Карпеев, 1990; В.И.Лях, 1989; А.К.Москатова, 1989; И.И.Супейманов, 1986; В.П.Филин, 1980 и др.).

Большинство авторов считает, что высшее проявление KC - это точность (Н.А.Бернштейн, 1983; Л.П.Матвеенко, 1976, В.Я.Меньшиков, 1966 и др.).

Определение «координация движений» обычно связывают с ловкостью, хотя сущность их различна. По всей вероятности это связано с тем, что ловкость так же, как и координационныe cпособности, не имеет достаточно четкого понятия.

Ряд исследователей (М.И.Семенов, 1966; Н.Г.Озолин, 1966; Б.И.Бутенко, 1962; М.Л.Укран, 1966 и др.) принимают ловкость, как способность человека к координированной деятельности, тем самым в некоторой мере сопоставляя ее с координацией движений.

Ловкость как совокупность KC рассматривают С.А.Дешле (1982), Л.П.Матвеев (1976).

Понятие ловкости (А.А.Тер-Ованесян, 1978; В.М.Зациорский 1970 и др.) определяют, как способности овладевать новыми движениями в соответствии с постоянно изменяющимися условиями.

Ловкость как качество или способность, которая определяет отношение нашей нервной системы к навыкам, рассматривает А.Ю.Букатин (1983). От степени двигательной ловкости зависит насколько быстро и успешно сумеет сформироваться у человека определенный двигательный навык, и насколько высокого совершенства он сможет достичь. Упражняемые качества представляют собой обучаемость, и ловкость, но как та, так и другая берут верх над всеми навыками, подчиняя их себе и определяя существенные свойства.

Е.П.Ильин (1982) под ловкостью принимает «… возможность человека быстро совершать точное движение и двигательные действия». Таким образом, он пришел к выводу о том, что «…ловкость локальная характеристика координации, а не координация входит ловкость…». Подобной точки зрения согласен В.И.Лях (1983) «…не всякую KC можно рассматривать, как проявление ловкости, в то же время ловкость – это всегда одна или несколько KC, представленных в двигательных действиях совокупностью свойств. «Мы придерживаемся мнения данного автора о том, что KC и ловкость, являются не физическими, а психомоторными качествами.

Широкое понятие о ловкости предлагает П.Хиртц (1962) характеризуя ее, как комплексное двигательное свойство занимающегося спортом человека, которое представляет результат высокоразвитых координационных возможностей в ЦНС. Считает, что ловкость предлагает возможность на основе имеющегося запаса движений выполнять сложные двигательные действия, быстро и целесообразно переключать их в соответствии с часто меняющимися условиями.

Авторы А.И.Бобкин, С.И.Сергина (1973) тесно связывают ловкость с развитием координации движений, быстрым выполнением технических приемов в различных игровых условиях, в способности игрока связывать, комбинировать уже освоенные двигательные структуры. Более целесообразно и соответственно разрабатывается проблема двигательной координации учеными Германии (П.Хиртц, Г.Линдинг, 191 и др.). Мысль Д.Блуме (1976) является наиболее ценной. Он говорит, что KC является компонентом предпосылок двигательной деятельности, в ловкость – психомоторный навык, как автоматизированный элемент действия. Такой точки зрения придерживается К.Мекоте (1961) и Г.Шнобель (1973) и др. Среди специалистов Германии устоялось мнение о сущности координационных проявлений, как сложных психомоторных способностях, являющихся, одним из ведущих регуляторов процесса управления двигательными действиями человека.

Таким образом, ловкость – это сложная психомоторная способность человека, которая проявляется при выполнении сложных координационных движений, быстрому овладению этих навыков, сменой действий в зависимости от двигательной ситуации. Ловкость – это способность справится с возникшей двигательной задачей – правильно, быстро, рационально, находчиво – в этом понятии заключаются самые отличительные признаки ловкости. Так считает и говорит (Н.А.Бернштейн, 1991), что понятие KC более широкое, чем ловкость.

Развитие координационных способностей позволяет организму человека экономно расходовать энергетические ресурсы за счет правильной дозировки движений во времени, пространстве, по степени направленности и расслабления мышц.

Единая классификация координационных способностей, которая была бы общепринятой в теории и практике физической культуры, отсутствует и по настоящее время.

В.И.Лях (1987) считает, что первые общепринятые попытки установления комплекса координационных способностей с помощью факторного анализа, основанного на выявлении взаимосвязи между различными координационными показателями, взятыми на эмпирическом уровне, описаны в трудах американского исследователя Н.Таппен (1980).

Аспекты классификации KC были упомянуты в работах П.Хиртц (1983). Сперва он разделил KC на взаимосвязи психофизическими функциями на четыре группы, в которых выделил до 18 координационных проявлений. Затем, основываясь на широкие экспериментальные данные, он выделил 8 факторов образующих структуру способности к координации.

Д.Блуме (1978), используя индуктивный подход, также занимается проблемой KC и обосновал представление о 7 KC (способность к ориентированию, к связи дифференцированию, к равновесию, ритму, реакции и перестройке).

Применительно к школьному возрасту, ряд авторов (В.И.Лях,1983; Н.А.Фомин, 1991; Д.Д.Донской, 1968 и др.) предлагает выделять следующие KC: способность к равновесию, ориентация в пространстве, воспроизведению ритма, реакции и дифференцированию.

Под способностью к реакции KC, понимается быстрое реагирование на конкретное задание, которое может проявляться практически во многих специальных упражнениях и может быть одним из факторов двигательного проявления.

Способностью к дифференцированию тренеры определяют координацию к точной дифференцировке силовых, временных и пространственных параметров движения. Способность к дифференцированию может проявиться практически во всех специальных упражнениях и может быть рассмотрена только в компонентном единстве.

Способность к ориентировке определяется специалистами как KC к определению и изменению положения тела в пространственно-временном поле.

Под способностью к равновесию авторы принимают KC к целенаправленному и быстрому решению двигательных задач на малой опоре.

А.А.Гужаловский (1976) выделяет KC на общие и специальные, проявляемые в конкретных двигательных упражнениях, подобного мнения придерживается В.И.Лях (1983), который определяет наличие специальных и актуальных KC. В исследованиях К.Мекоте (1984) установлено наличие общих и специфичных факторов, характеризующих качество управления различными видами двигательных проявлений. Придерживаясь общепризнанных классификационных структур, можно углубить знания, представляющие специальные двигательные координационныe cпособности, изучая их взаимосвязи с морфологическими особенностями, уровнем биологической зрелости.

Есть мнение, что фундаментальные двигательные навыки развиваются до 5 лет жизни и составляют около 30% общего запаса движений взрослого человека, а к 12 годам – уже 90%. Так способность к овладению новыми формами движений более всего поддается развитию в предпубертатный период, но в 13-14 лет нередко понижается точность движений (Ю.Б.Филлипович, 1960).

Интересным является то обстоятельство, что мышечная чувствительность и способность к овладению двигательными навыками развивается с возрастом не параллельно: 6-9 лет уровень кинестезии еще невысок, а восприимчивость к новым формам движения чрезвычайно велика, в то же время уровень мышечной чувствительности, сохраняется дольше, чем способность к усвоению новых движений.

Наиболее благоприятным периодом для развития дифференцировочной способности является возраст 6-10 лет, особенно 9-10 лет. Следующий благоприятный период развития дифференцировочной способности наступит лишь в возрасте 15-16 лет. В возрасте 9-10 лет создается благоприятные предпосылки для развития реагирующей и ритмической способности, а так же для способности к равновесию (П.Хиртц 1979; Д.Блуме, 1978).

В.П.Назаров (1962) выделяет высокий темп развития точности воспроизведения движений у детей в период с 7-12 лет. Рассмотрение разнонаправленных движений конечностей в возрасте 7-8 лет, что наибольшей точностью характеризуются движения правой руки, ориентированные вправо и влево. Наименее точны движения, направленные вверх. Способность к запоминанию движений растет быстрее с 7 до 11-12 лет, а затем с 13 лет замедляется.

А.А.Гужаловский (1979) предлагает, что именно в возрасте с 7-8 лет следует ожидать наибольший эффект накопления координационного опыта при спортивном занятии. По мнению В.Г.Арефьева (1978), KC развиваются интенсивно до 9 лет, в 9-15 стабилизируются, а с 15 лет понижаются.

В обследованиях Г.А.Василькова (1993) показано, что наиболее интенсивно координация движений развивается в 7-11 лет, а в среднем школьном возрасте значительно снижается. По мнению А.И.Козлова (1964), наибольшие сдвиги в развитии координации движений наблюдается в возрасте 7-13 лет.

А.С.Жуков считает, что развивать координацию необходимо с 10-13 лет.

В других исследованиях отмечается, что наиболее интенсивный рост координации движений проявляется к 12-13 годам и достигается наивысшего уровня к 13-14 годам (В.П.Назаров, 1962; А.И.Козлов, 1964).

Немецкие мастера (Д.Блуме, 1978; П.Хиртц, 1979; А.Парино, 1964 и др.), базируясь на широкий экспериментальный материал, выделяют следующие сенситивные периоды развития различных видов KC: дифференцировочной от 6 до 10 лет, ритмической и реагирующей от 9 до 10 лет, способности к равновесию от 10 до 12 лет.

По данным группы авторов, возраст от 7 до 10 лет является одним из главных этапов становления произвольной двигательной функции, а так же для развития и совершенствования KC (А.Г.Гандельсман, 1970; О.Н.Васильев, 1980 и др.). К 7 годам значительно улучшается анализ тактильно-кинестетических сигналов, усиливается концентрация нервных процессов, проприорецептивная чувствительность и уже достигает такого уровня развития, при котором можно разучивать механически сложные движения (В.П.Назаров, 1962; А.А.Тер-Ованесян, 1978; Н.Б.Стамбулова, 1968 и др.).

В работах Л.А.Суянгуловой (1996) выявлены наиболее благоприятные периоды развития KC рук: реагирующей и тактильно-кинестетической способностей от 7 до 10 лет, способности выполнять максимальное количество движений кистью руки от 7 до 10 лет, способности к точному воспроизведению усилия у мальчиков и девочек от 7 до 10 лет.

Л.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов (1991) полагают, что возраст от 7 до 8 лет характеризуется высокими темпами развития личности и координации движений. Этому способствует интенсивное развитие двигательного анализатора, выражающиеся, в частности, в улучшении пространственно – временных характеристик движения.

По предоставленным данным В.П.Назарова (1962), А.И.Козлова (1964) KC человека достигается высокого уровня развития к 13-14 годам, т.к. двигательный анализатор развивается к 12-13 годам, а от развития двигательного анализатора зависит возможность управлять своим телом и выполнять различные по координационной сложности движения.

В.П.Филин (1980) обозначает, что точность движений, пространственно-временная координация у мальчиков интенсивно развивается до 14 лет.

Таким образом, разбор литературы показал, что наиболее благоприятным возрастным периодом для развития KC определяет рост до полового созревания. В этот период легко создадутся и фиксируются различные рефлексы.

В младшем школьном возрасте дети обладают способностью довольно быстро приспосабливаться к неожиданно возникшим двигательным обстоятельствам, требующим быстрого решения для выполнения движений. С точки зрения специалистов, это обусловлено тем, что высшая нервная деятельность к этому возрасту достигает достаточно высокой степени развития (Н.А.Бернштейн, 1966; И.А.Аршавский, 1967, ЕП.Ильин, 1982). Система условных связей, сформированных на данном этапе онтогенеза, отличается значительной прочностью и сохраняется в течение длительного времени (В.П.Назаров, 1962; Т.П.Хризман, 1973).

В возрасте от 7 до 10 лет ребята могут научиться практически всем движениям, требующим высокого уровня развития KC (В.И.Лях, 1989).

Таким образом, проанализировав доступную литературу, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным периодом для развития KC юных гольфистов определяется возрастом от 8 до 9 лет.

Эффективность тренировочного воздействия значительно повышается, если его акцент будет приходиться на периоды естественного ускорения развития систем человека, когда проявляются функции без ущерба для здоровья занимающихся. Привлечение детей в возрасте 7 лет к регулярным занятиям по гольфу позволяет увеличить начальный период обучения, уделить больше времени целенаправленному овладению различными координационными способностями (А.Ю.Букатин, В.П.Иванов, 1983).

Многообразие и сложность KC, проявляющихся в спортивной деятельности, предопределяют необходимость разработки критериев, позволяющих осуществлять количественную оценку качественных параметров движения. Существующие методы оценки KC часто не могут быть использованы ввиду существенных различий действий, их специфичный характер. При изучении KC возможно применение следующих критериев оценок: устойчивость и скорость кинематического звена, количество и качество ошибок, способность к запоминанию, быстроту образования двигательных навыков, точность и согласованность двигательных действий и т.д. (Ю.М. Бакаринов, 1971; С. Бойченко и др., 2002; А.Г. Карпеев и др., 1989; В.Б. Коренберг, 2005; В.И. Лях, 2000).

1.2. Координационныe cпособности и основы их воспитания в теории и методике физического воспитания и спорта

Объем деятельности в настоящих условиях существенно вырос, требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической целесообразности. В теории все эти качества или способности связывают с определением ловкость — способностью организма быстро, оперативно, рационально постигать новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость — сложное комплексное двигательная способность, уровень воспитания, которого обусловливается многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности.

Началом определения понятия «координационныe cпособности» служит термин «координация» (от лат.coordination - согласование, сочетание, приведение в порядок).

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно) (Курамшин Ю.Ф. 2003).

Координация - это способность к организации мышечной деятельности за счет включения в работу только необходимых мышечных групп, с целесообразной скоростью и силой мышечных напряжений. Критерием координации является точность воспроизведения движений по параметрам времени, пространства и мышечных усилий (Артемьев В.П., Шутов В.В. 2004).

Существует двигательная, нервно-мышечная координации.

Двигательная координация - процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками двигающихся органов.

Нервно-мышечная координация – это тесное сотрудничество нервной и мышечной систем во время исполнения любого движения. Это происходит благодаря специальным сенсорам, которые расположены во внутреннем ухе, суставах, связках, мышцах и даже на поверхности кожи.

Задача и программа в переменных условиях часто не могут быть предопределены заранее. Тогда в процессе координации осуществляется иногда не только выполнение заранее намеченного, но и поиск и выполнение поэтапных решений задачи и построения программы.

Для развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте используются следующие методические приемы:

1. правильно задавать вариацию некоторых характеристик или целого изученного двигательного действия (параметрическая модификация силы);

2. трансформация начальных и конечных поз;

3. видоизменение способов выполнения действия;

4. «зеркальное» выполнение заданий;

5. выполнение изученных двигательных действий вслед за воздействием на вестибулярный аппарат;

6. выполнение заданий с выключением зрительного контроля — в специальных очках или с закрытыми глазами.

Проявление KC зависит от большого количества факторов:

1) Способности организма к точному анализу движений;

2) Работы анализаторов. Большую роль играет двигательный анализатор;

3) Сложности двигательного поручения;

4) Уровня развития физических способностей (скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.);

5) Смелости и быстрого принятия решений;

6) Возрастного периода;

7) Большой подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков) и др.

При развитии KC разрешают две группы задач:

1. по разностороннему

2. специально направленному развитию.

К первой относится, преимущественно решаемые задачи в возрасте 6-7 лет и фундаментальном физическом развитии детей. Достигнутый значительный уровень развития KC формирует большие предпосылки для последующего совершенствования двигательных действий.

Задачи по обеспечению дальнейшего и специального развития KC, решаются в процессе спортивной тренировки и профессионально-прикладной физической подготовки. Для первого случая характерна специфика избранного вида спорта, для второго - избранная профессия.

Решение задач физического воспитания по развитию KC на занятиях с занимающимися детьми приводят:

· к быстрому овладению двигательными действиями;

· к пополнению двигательного опыта

· к обретению умений рационально использовать свои энергетические ресурсы в процессе двигательной деятельности;

· к чувству радости и удовлетворения от освоения различных движений (Филин В.П. 1974).

Воспитание и совершенствование КС может реализовываться посредством разнообразных организационно-методических форм в любой части урока. В подготовительной и заключительной главным способом организации занятий является фронтальный. Его следует использовать общеразвивающими координационных заданиями без предметов, с предметами, в ходьбе, беге, прыжках. В подготовительной части разумно проведение отдельных специально-подготовленных координационных заданий, в частности, подводящих и воспитывающих КС в беге, плавании, ходьбе на лыжах, коньках, прыжках, спортивно-игровых двигательных действиях и др. В этой же части урока можно найти время для ритмических упражнений, упражнений на равновесие и др.

В процессе того, как действие становится привычным и все больше закрепляется связанный с ним навык, оно становится менее сложным в координационном отношении и поэтому все меньше стимулирует развитие KC. Матвеев Л.П. (1991) полагает, что новизна, необычность и обусловленные неординарными требованиями к координации движений, а важнейшим критерием при выборе упражнений для эффективного воздействия на двигательных координационных способностей, является вариативность.

Наибольший охват основных групп мышц для формирования КС играют различные упражнения с предметами и без них (мячами, гимнастическими палками, скакалками, булавами и др.), простые и сложные, выполняемые в изменяющихся условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны: элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в равновесии.

Большое влияние на развитие KC оказывает освоение правильной техники естественных движений: бег, прыжки (в длину, высоту и глубину, опорные), метаний, лазанья.

Направленность на некоторые психофизические функции представляют упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени развиваемых мышечных напряжений и выделяются в специальную группу.

Специальные упражнения для развития координации движений разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта, профессии.

Используются две группы таких средств спортивной подготовки:

1) подводящие упражнения - способствующие освоению новых форм движений определенного вида спорта;

2) развивающие упражнения - направленные непосредственно на воспитание KC, проявляющихся в конкретных видах спорта.

Игровой метод является наиболее эффективным методом и представляет комплекс упражнения на воспитание КС в ограниченное время, в определенных условиях, определенными двигательными проявлениями.

Игровой метод без специальных заданий определяется тем, что возникающие двигательные задачи тренирующийся должен решать самостоятельно, основываясь на собственный анализ сложившейся ситуации (Курамшин Ю.Ф. 2003).

Тесные и взаимные отношения двигательных навыков, умений и КС основываются на деятельности функционального комплекса двигательной координации: на общих механизма приема и переработки информации, на накоплении и реализации двигательного опыта, элементах программирования и механизмах коррекции, а также на общих исполнительных (физических) компонентах процесса координации.

В настоящих условиях повседневной и спортивной деятельности различные виды координационных способностей, определяются взаимодействием между собой и физическими качествами (сила, быстрота, выносливость, гибкость). В результате, если для развития физических качеств, используются достаточно сложные координационные упражнения, то параллельно развиваются и KC. Высокого уровня совершенствования можно достичь с помощью рационального применения адекватных средств и методов.

Для организации тренировочных занятий по развитию KC, следует руководствоваться следующими компонентами нагрузки:

1. Трудность движений;

2. Насыщенность работы;

3. Длительность отдельного упражнения;

4. Количество повторений того или иного упражнения;

5. Длительность и характер интервалов отдыха между упражнения;

Трудность движений. При обучении KC используют упражнения различной степени сложности, которые стимулируют деятельность анализаторов и готовят нервно-мышечный аппарат к более сложным двигательным проявлениям и очень сложным, которые требуют полной мобилизации координационных возможностей.

Насыщенность работы. В основании тренировочных заданий при обучении KC, лежит общая тенденция. Использование низкой интенсивности на первых этапах выполнения конкретных упражнений, постепенность повышения функциональных возможностей индивидуума и выполнение упражнений с высокой и близкой к субъективному максимуму интенсивностью в занятиях с физически хорошо подготовленными детьми.

Длительность отдельного упражнения. Длительность непрерывной работы в определенном упражнении, подходе находятся в диапазоне: от 10 до 200 с. В течение данного отрезка времени можно добиться тренировочного воздействия, который вызовет приспосабливаемые изменения. С другой стороны - обеспечить высокодейственный контроль за качеством работы и целесообразную регуляцию мышечной работы, так как она заканчивается до появления выраженной усталости.

Длительность занятия небольшая и обуславливается необходимостью выполнять работу в стабилизирующем положении. Время работы может зависеть и от выбора упражнения, конечно, оно должно оказывать положительное влияние на организм. Но если дело ведется к проявлению высокого уровня координации движений ввиду переутомления, то время работы может быть увеличено.

Количество повторений конкретного упражнения (подхода, задания). С большим многообразием двигательных проявлений для развития координационных способностей, выполняемых в условиях работы различной длительности и насыщенности, следует неоднократно повторять упражнения для более хорошего автоматизма и воспроизведения.

При краткосрочной работе в каждом задании (до 5 с) количество повторений может быть не слишком большое - от 5 до 9-10, при более длительных заданиях количество повторений увеличивается до 16-20 повторений.

План занятия и конкретные задачи определяются количеством повторений. При комплексном воспитании различных видов KC, количество повторений достигает не более трех, т.к. требует применения большого количества многообразных упражнений. В зависимости от конкретной двигательной задачи, количество повторений может увеличиваться до 5 раз.

Длительность и характер интервалов отдыха между упражнения. Обычно остановки между некоторыми упражнениями достаточно длительные - до 2-3 мин. - обязаны обеспечивать восстановление для дальнейшей работы, а также психическую настройку учащихся на результативное выполнение очередного упражнения. В некоторых случаях, промежутки отдыха бывают значительно небольшими (иногда до 10-15 с), если задачей является выполнение работы в условиях утомления, что обеспечивает выполнение тренировочного задания в условиях прогрессирующего утомления.

Структура отдыха между заданиями бывает:

1. Активным;

2. Пассивным

3. Комбинированным.

Авторы полагают, (Крунцевич Т.Ю. 2003; Попов Э.К. 1973), что активный отдых будет эффективнее при умеренных по длительности интервалах. Небольшую по интенсивности работу следует выполнять, грамотно потребляя энергетический ресурс. В пассивной фазе отдыха, которая способствует расслаблению и умеренному растягиванию мышц, прилагается спокойный подход при выполнении задания по формированию координационных способностей. Комбинированный отдых используется, главным образом, при длительных нагрузках, а пассивный - при краткосрочных интервалах.

Формирование KC требует правильного соблюдения принципа систематичности. Запрещено допускать неоправданных пауз между упражнениями, поскольку это приводит к потере мышечных ощущений и тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях.

Из работ специалистов В.П. Попова, А.А. Гужаловского, следует рассматривать следующие KC: точность движений, равновесие, межмышечная координация, внутримышечное напряжение, время двигательной реакции, способность к перестройке движений, ориентирование во времени и пространстве, способность к отмериванию движений по величине усилий, способность к воспроизведению движений, способность к оценке движений.

1.3. Характеристика и критерии оценки уровня развития координационных способностей

Существует множество критериев оценки координационных способностей.

По мнению Н.А.Бернштейна строгое выполнение двигательных действий определяет две стороны: качественную и точность движений – количественную.

В литературе имеются сведения о том, что между показателями точности в отдельных случаях существуют положительные связи, однако гораздо больше оснований считать, что показатели (точность воспроизведения, дифференцирования, оценки и отмеривания пространственных, временных и силовых параметров движений; или меткость) являются относительно самостоятельными проявлениями точности, которые с разных сторон характеризуют координационные способности человека.

В условиях недостатка времени, быстрота как критерий оценки КС выступает в виде скорости выполнения двигательных действий, скорости освоения двигательными действиями, быстроты достижения заданного уровня точности или их экономичности.

Находчивость, по мнению Н.А. Бернштейна, формируется из неизменности (стабильности) к непредвиденным, отвлекающим факторам, отрицательно влияющих на двигательный навык, на его некоторые компоненты и из предприимчивости (активная сторона находчивости), проявляющейся в поиске наилучших вариантов решения двигательной задачи.

Однако названные качественные и количественные критерии координационных способностей обособленно друг от друга встречаются крайне редко. Более распространенными являются комплексные критерии. В этом случае занимающийся координирует свою двигательную деятельность одновременно по двум, а то и нескольким критериям: скорости и экономичности (ходьба на лыжах по пересеченной местности); точности, своевременности и скорости (при выполнении передач и других, технических спортивно-игровых приемов); точности, быстроте и находчивости (в спортивных играх и единоборствах) и т.п. В качестве подобных комплексных критериев оценки координационных способностей выдвигаются показатели результативности выполнения единых целенаправленных двигательных действий или совокупности данных действий, где есть спрос к координационным способностям индивидуума.

Систематизация структуры критериев оценки КС зависит от большого разнообразия измерительных методик так полагает большая группа авторов (Л.Д. Назаренко, 2003; В.П. Озеров, 2002; J.Schnabel, 1976) (В.К. Бальсевич, 2000; В.И. Лях и др. 2000).

Но все же попытки классифицировать КС присутствуют в работах Е.П. Ильина, 2003; В.И. Ляха, 1997; D.D. Blume, 1978.

При оценке двигательной координации следует учитывать:

а) трудность моторной задачи;

б) координационную сложность;

в) адаптацию к изменяющимся условиям или задачам;

г) время или количество повторений, требуемых при моторном обучении.

Бернштейн Н.А полагает, что данные эффективности решения двигательной задачи могут быть задействованы, как критерии модификации механизмов, согласовывающих двигательную функцию, и применимы, как данные, отображающие качество регулирования. Нередко для оценки двигательной координации употребляют экспертную оценку.

Координационные способности в гольфе проявляются при выполнении всех технико-тактических действий и тесно связаны с силой, быстротой, выносливостью, гибкостью.

Составляющими координационных способностей гольфиста являются:

1. координация движений;

2. быстрота и точность;

3. способность распределять и переключать внимание;

4. устойчивость вестибулярных реакций (Белинович В.В., 2000)

Слаженные движения рук и ног также подвергаются анализу как критерий оценки проявления двигательной координации в многообразных заданиях.

Двигательная координация рассматривалась В.К. Бальсевичем (2000) по степени консолидации (слаженности) элементов биомеханической системы.

П. Хирц (1985) выделяет 5 типов фундаментальных KC: способность к пространственной ориентации, к кинестетическому дифференцированию, к равновесию, к реакции и к ритму.

С оценкой пространственно-временной характеристики связано восприятие ритма. Чувство ритма основывается на чувстве времени, что полагает моторную природу. Об этом говорит в своей работе Б.М. Теплов (1947). Включение в двигательный динамический стереотип способствует воспроизведение тончайших временных соотношений между компонентами двигательного воздействия.

Развитие специфических физических качеств, освоение техникой физических упражнений в любом виде спорта, предусматривает воспитание психомоторных способностей, в состав которых входят координационныe cпособности.

Гольф предъявляет высокие требования к координационным способностям в общем, но решающее значение стоит за: сохранение равновесия, статокинетическая устойчивость, способность к перестроению движений, ориентация в пространстве.

Качества двигательных действий гольфистов зависит от наилучшего освоения техники движений и служит постулатом совершенствования КС, чувство равновесия, быстрота реакций, ориентация в пространстве, темпо-ритм.

В области гольфа обозначают, что немаловажным фактором достижений гольфистов, является условия управления двигательной деятельностью, в общем.

Развивать координационные способности необходимо по четырем основным причинам:

1. Хорошо сформированные КС способствуют успешному овладению физических упражнений.

2. Отлично развитые КС - необходимые условия подготовки спортсменов к спортивной деятельности.

3. КС предполагают экономно расходовать энергетические ресурсы. Это ведет к наилучшему освоению двигательного навыка.

4. Всевозможные варианты заданий, применяемые для развития координационных способностей, позволяют избежать однообразия и однообразности в тренировке (Матвеев Л.П. 1991).

Таким образом, предопределяя роль координационных способностей в гольфе, можно смело заявить, что они являются неотъемлемой частью технических приемов. Уровень развития координационных способностей будет зависеть от того, как сильно сформирована способность к точному восприятию и оценке собственных движений, положения тела, т.е. чем точнее гольфист чувствует свои движения, тем уровень освоения двигательным действиям имеет наибольший результат.

А.Г. Карпеев, (1998) считает, что критерии, образованные на использовании как прямых (биомеханических) методов регистрации консолидации движений некоторых рабочих звеньев тела, так и косвенных характерных тестов при решении проблемы оценки КС, предъявляют к себе большое внимание и поиск их решений.

Таким образом, даже большой обзор существующих подходов к разработке критериев оценки координационных способностей не предоставляет возможность полностью раскрыть ряд специальных тестов, содержащих проверку надежности и валидности. Автор говорит D.D. Blume, (1978) о трудности подбора тестов для дефиниции: внутренней, логической и внешней валидности.

Для двигательной деятельности гольфистов необходимо стремиться использовать комплексные тесты, характерные для данного вида спорта. В данном случае решается проблема экономии времени тестирования. Так утверждают многие авторы (С. Бойченко и др., 2002; В.И. Лях, З. Витковски, В. Жмуда, 2002; Л.Д. Назаренко, 2003).

Разнообразие видов двигательных координационных способностей не позволяет оценивать уровень развития всего лишь по одному критерию. Поэтому в физическом воспитании и спорте применяют разнообразные показатели, наиболее важными из которых являются:

1) время, затрачиваемое на изучение нового двигательного навыка или какой-нибудь комбинации.

2) время, необходимое для «преобразования» двигательного проявления в соответствии с меняющейся ситуацией.

3) координационная трудность выполняемых двигательных действий или комплексы (комбинации).

4) точность выполнения двигательных заданий по основным характеристикам техники (динамическим, временным, пространственным);

5) сохранение устойчивости (равновесия);

6) константность выполнения трудноосваимого упражнения в координационном отношении двигательного задания (по последнему результату и устойчивости некоторых характеристик движения).

Основой для оценки и последующей разработки педагогических подходов с целью ее развития может стать изучение как константных, неизменных, так и подвижных, вариативных компонентов, обуславливающих координационную структуру движений.

Таким образом, проведенный анализ представляет, что все критерии оценки координационных способностей являются сложными и многозначными. Они характерно проявляются в реальных видах двигательной деятельности и в различных сочетаниях друг с другом. Все это надо учитывать как при выборе и разработке соответствующих методов для оценки координационных способностей, так и при анализе конкретных показателей, полученных в результате исследования.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи исследования

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были решены следующие задачи:

1. Разработать критерии оценки уровня развития, различных видов KC при отборе и занятиях гольфом.

2. Выявить уровень развития KC у гольфистов 8-14 лет.

3. Разработать методику развития KC юных гольфистов 8-14 лет.

2.2 Методы исследования

Для реализации поставленных задач в исследовании были использованы следующие методы:

1. Анализ методической литературы.

2. Метод тестовых процедур.

3. Педагогический эксперимент.

4. Методы математической статистики.

Для обоснования задач и выборе методов исследования изучалась научно-методическая литература по следующим научным дисциплинам теории и методике физической культуры и спорта, педагогике, психологии, анатомии, физиологии, биомеханики, математической статистике.

Список литературы включает в себя 160 отечественных и 20 зарубежных источников.

Для определения уровня развития KC были использованы следующие тесты:

1. Тест «Перекладывание фишек». Тест дал возможность оценить в комплексе деятельность всевозможных сенсорных систем организма: тактильной, двигательной, зрительной, слуховой.

Схема тестирования: в ограниченном пространстве (в пластмассовой коробочке размером 15x19 см) рассыпаются фишки (можно пуговицы) различных диаметров: крупного – 20 мм, среднего – 15 мм, мелкого – 5 мм. Использовалось по десять фишек каждого диаметра. После команды “Начали” испытуемый, взяв рукой фишку крупного диаметра, должен положить ее в коробочку, стоящую рядом. Затем подобное действие он выполняет со второй фишкой такого же размера и т.д., пока не собраны все фишки. После того как собраны все фишки крупного диаметра, они перемешиваются с остальными фишками, и испытуемый по сигналу начинает собирать фишки следующего диаметра. Так до тех пор, пока задание не выполнено с фишками других диаметров. Фиксируется время перекладывания фишек каждого диаметра.

2. Тест «Проба Ромберга». Тест позволяет судить о статической координации. Проводился в двух положениях: в простом «пяточно-носочном» и усложненном «Аист».

Схема тестирования: Положение тела «пяточно-носочная» - испытуемый стоит так, что ступни его находятся на одной линии, пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты вперед. Определялось время устойчивости (равновесия) в этом положении. Положение тела «Аист» - испытуемый стоит на одной ноге, другая согнута в колене, ступня одной ноги касается колена другой, руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Определялось время устойчивости (равновесия) в этом положении.

3. Тест «Точность воспроизведения половины максимального прыжка в длину». Тест позволять выявить уровень развития дифференцировочной способности.

Схема тестирования: испытуемый выполняет максимальный прыжок в длину с места (дается три попытки). Максимальный результат фиксируется, затем дается задание выполнить прыжок, равный половине от максимального результата (выполняются три попытки). Результат фиксируется. Затем высчитывается величина отклонений от половины максимального прыжка, выполненного испытуемым, сравнивается с эталоном. Величина ошибки фиксируется, и высчитывается средняя величина отклонения из трех попыток, без учета знака ошибки.

4. Тест «Теппинг-тест». Позволяет определить максимальную частоту движения кистей.

Испытуемый брал карандаш и листок бумаги, разграфленный в два ряда на 6 равных квадратов, и пронумерованы от 1 до 6.

Схема тестирования: по сигналу испытуемый должен был поставить максимальное количество точек в первом квадрате, по следующей команде он выполнял это же задание во втором квадрате. Упражнение продолжалось, пока не были заполнены все квадраты. Задание выполнялось в течение 5 секунд. Определялось наибольшее количество поставленных точек.

5. Тест «Полоса препятствий». Позволяет оценить уровень развития способности к ориентации в пространстве.

Схема тестирования: испытуемый по команде тренера пробегал 20 метров с максимальной скоростью, касался финишной линии рукой. Время пробега фиксировалось секундомером. Затем возвращался обратно по «полосе препятствий» 10 м, огибая препятствия с максимальной скоростью, после находилась разница времени между бегом по полосе препятствий и бегом на 20 метров.

6. Тест « Лабиринт». Позволяет оценить ориентационную способность.

Т- время выполнения задания (сек);

К- отклонение от середины лабиринта (мм);

Схема тестирования: на листе бумаги изображен лабиринт. Испытуемый должен был провести рукой линию по середине лабиринта от точки старта до финиша. Фиксировалось время и точность выполнения задания. Определяется отклонение проведенной линии от центра лабиринта, в трех местах (наибольшее отклонения) вычисляется средний результат (в мм), рассчитывается по формуле: А=ТхК.

Педагогический эксперимент проводился для проверки выдвинутой гипотезы, целью которого являлась проверка эффективности методики.

Результаты тестирования были обработаны с помощью общепринятых методов математической статистики (В.М. Зациорский, 1970, Г.Ф.Лакин,1990). Оценка достоверности различности изучаемых показателей осуществлялась по t- критерию Стьюдента, при 5% уровня значимости.

Вычисление темпов прироста проводилось по формуле Броди:

W=![]() x100%

x100%

где V1 и V2- соответственно исходный и конечный результат в контрольных испытаниях.

7. Тест «Патт».

1. Испытуемые выполняли по 10 ударов клюшкой на грине в лунку с расстояния 3 м. Определялось точность игры и количество попаданий в лунку.

2. Испытуемые выполняли по 10 ударов клюшкой на грине с расстояния 6 м. Определялась дистанция расстановки мяча от намеченного маркера. Высчитывалось стандартное отклонение.

2.3. Организация исследования

Исследования проводились на базе школы гольфа ГОУ ДОДСМ СДЮШОР «МШГ» г. Москва и в период с октября 2014 г. по март 2015 г. и включали в себя три этапа.

На первом этапе (октябрь 2014 г.) были обследованы дети, занимающихся гольфом с 8-14 лет в количестве 28 человек. Проводились тесты на уровень развития координационных способностей. Результаты достоверно не отличались (p<0,05).

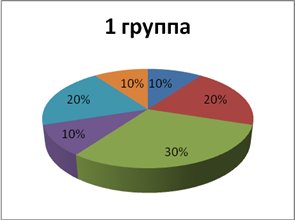

Рис.1. Соотношение различных блоков упражнений в методике развития координационных способностей юных гольфистов

Примечание:

![]() –

развития реагирующей способности

–

развития реагирующей способности

![]() –

кинестетической способности

–

кинестетической способности

![]() –

ориентационной способности

–

ориентационной способности

![]() –

развития способности к равновесию

–

развития способности к равновесию

![]() –

развития дифференцировочной способности

–

развития дифференцировочной способности

![]() –

развития ритмической способности

–

развития ритмической способности

Уточнялись конфигурации, средства и методы развития координационных способностей, предопределялся комплекс методов исследования координационных способностей, предопределялся набор контрольных упражнений для выявления уровня развития различных видов KC. Учитывалось мнение ряда авторов (Б.А.Ашмарина, 1978; М.А.Годика, 1988 и др.), которые считают возможным использование метода тестов, как основного метода диагностики KC.

Серию контрольных тестов смогли отобрать с помощью анализа литературы и результатов предварительных исследований, испробованных на практике, а комплексная методика тестирования дала возможность объективно оценить уровень развития KC у детей, отобранных для занятий гольфом.

На втором этапе (октябрь 2014 – март 2015 г.) проводилось педагогическое наблюдение, цель которого заключалась в изучении закономерностей развития KC детей, занимающихся гольфом.

В обследовании соблюдалось единство требований и условий для всех детей. Проводилось оно в спортивных залах и на поле. Испытуемые выполняли задания после предварительного объяснения упражнения и показа.

На данном этапе проводился основной эксперимент. Его главной задачей проверка и обоснование эффективности предоставляемой методики развития KC юных гольфистов на начальном этапе подготовки.

На основании вышесказанного, мы разделили занимающихся на две группы: ЭГ и КГ.

Предлагаемая нами методика, состоит из тестирующей и обучающей частей. Тестирующая часть предусматривает оценку уровня развития фундаментальных видов KC гольфистов. Обучающей часть рассматривала вопрос о длительности целенаправленного педагогического воздействия.

Принимая во внимание, что гольф сложно-координационный вид спорта, который требует обеспечения богатой двигательной подготовки в этом виде развития способностей. Мы использовали методику на протяжении 75 занятий по 3 раза в неделю.

Гольфисты КГ занимались по обычной программе занятия. Гольфисты ЭГ занимались по разработанной нами методике развития KC:

Для развития способности к реакции большое количество упражнений применялось в ходьбе и беге. Упражнения были подобраны для формирования простых реакций (смена движения по сигналу, ускорение и остановка, смена направления движений и др.), и для формирования сложных реакций (реакций выбора) по одному сигналу выполнялось остановка, по-другому смена направлений и т.п. (В.И. Лях, 1989; А.М. Пидоря, М.А. Годик, А.И. Воронов, 1992).

Для развития способности к ориентации в пространстве выполнялись специальные упражнения: смена направления движений по сигналу, ходьба с огибанием препятствий, передвижение по ориентирам, бег из разнообразных исходных положений, прыжки с поворотом, метание мяча из различных исходных положений и др. (В.Я.Меньшиков, 1966; Л.Н.Сагалков, 1977; С.В.Янанис, 1985; K.Mekota, 1968). При формировании пространственной ориентировки юных гольфистов мы основывались на рекомендации М.И.Судата (1990), который в своей работе подчеркивает, что более эффективны «смежные задания», (например, одновременно ведение баскетбольного мяча - руками и футбольного – ногами).

Для развития способности к сохранению равновесия (устойчивости) применяли задания на сохранение устойчивости после резкой смены движения, остановки, прыжки с поворотами на 180º, хождение по гимнастической скамье, уменьшение площади опоры. Использовалось повторение упражнения с закрытыми глазами, что рекомендуют многие авторы (А.И.Козлов, 1964; Г.В.Малка, 1979; В.П.Иванов, 1984 и др.).

Для развития временной дифференцировки использовались многообразные упражнения при недостатке времени, упражнения с несколькими мячами, на укороченной площадке.

Для развития ритмической способности использовались задания: повтор ритма движения после предварительной демонстрации с помощью зрительного или слухового средства. Игра «ритмическое эхо» - тренер прохлопывает ритмические рисунки, занимающиеся точно за ним повторяют. Усложнение: притоп ногой – обеими ногами. Упражнения, рекомендованные рядом авторов (А.П.Галли, 1968; С.С.Прохачев, В.И.Кукушкин, 1990 и др.).

Для развития способности управлять мышечными усилиями используются упражнения с различными отягощениями, упражнения на снарядах с тензометрическими установками, изометрические напряжения, развиваемые на кистевом динамометре, и др.

На третьем этапе (март 2015) было произведено контрольное тестирование.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей юных гольфистов

Повторное тестирование KC было проведено для выявления эффективности разработанной методики, направленной на развитие координационных способностей юных гольфистов.

По результатам тестирования были сформированы экспериментальная и контрольная группы. Количество занимающихся в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группах (КГ) одинаковое. Проводилось по три тренировочных занятия в неделю. ЭГ занималась по предложенной нами методике, а КГ по обычному плану тренировочного занятия.

Проведенный анализ результатов тестирования до начала педагогического эксперимента показал, что спортсмены экспериментальной и контрольной групп по уровню развития координационных способностей достоверно не отличались (р<0.05).

Произошли изменения большинства изучаемых показателей в экспериментальной группе по сравнению с исходными данными (р>0.05), которые показало тестирование, проведенное в конце эксперимента.

3.2. Изменение уровня развития координационных способностей юных гольфистов 8-9 лет после эксперимента

После направленного педагогического воздействия на юных гольфистов 8-9 лет было проведено повторное сравнительное тестирование KC для проверки эффективности предлагаемой методики развития координационных способностей.

В процессе педагогического эксперимента анализ изменения уровня развития координационных способностей юных гольфистов подтвердил положительное влияние используемых средств, методического подхода и организационных форм. Возрастные особенности формирования отображают положительные сдвиги в уровне развития координационных способностей, а также влияние целенаправленного изменения показателей юных гольфистов экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. Изменения произошли и в КГ, где конечные результаты, отдельных показателей, достоверно отличались от начальных данных. Но все же, результаты ЭГ получились значительно выше

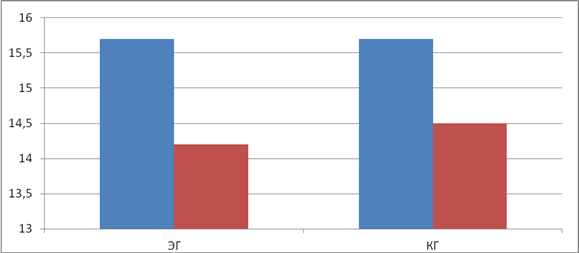

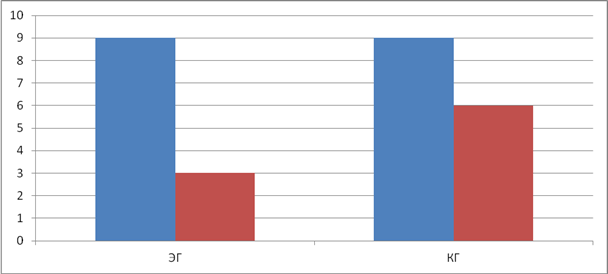

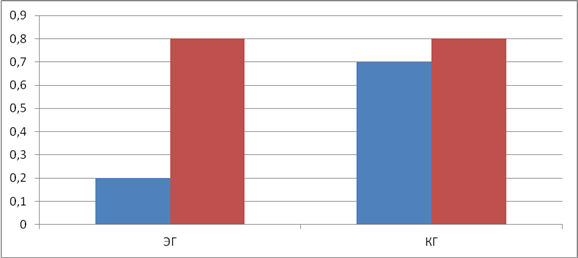

В процессе педагогического эксперимента темпы прироста показателей у юных гольфистов, отображающих уровень развития ориентационной способности (тест «лабиринт», время), составили в ЭГ-13,5%, в КГ-6,9% (рис.2). По тесту («лабиринт», точность) после проведения педагогического эксперимента результаты выросли (р>0.05) в ЭГ на 21,3% в КГ на 15,7% (рис.3), по показателю общей оценки теста «лабиринт» в процессе эксперимента темпы прироста составили в ЭГ 27,8% в КГ 20,8% (рис.4).

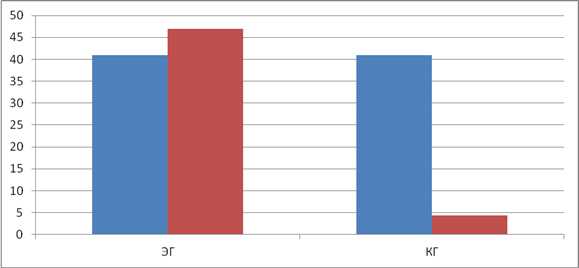

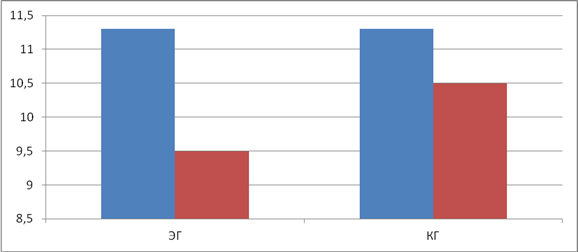

Значительно вырос результат целенаправленного педагогического влияния на уровень формирования способности к точности воспроизведения прыжка в длину (50% от максимального) (рис.5), о чем подтверждают темпы прироста в ЭГ-108%, в КГ-44,3% (р>0.05).

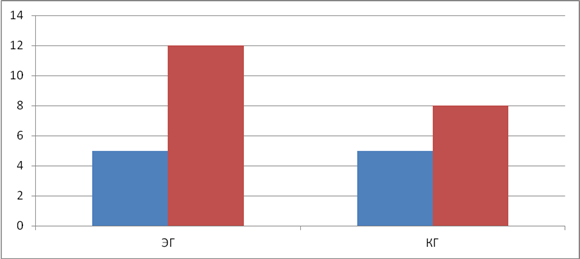

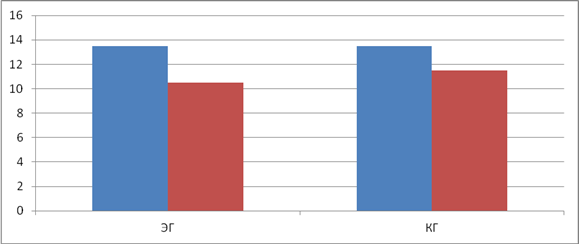

В процессе эксперимента темпы прироста уровня формирования способности к сохранению устойчивости (проба Ромберга, положение тела «пяточно-носочная») в ЭГ составили 13,2%, в КГ 8,5% (рис.6). По тесту проба Ромберга, положение тела «Аист», результаты оказались наиболее высокими, а темпы прироста составили в ЭГ 75%, в КГ 38% (рис.7).

Тест «Лабиринт», Время

Рис.2. Изменение уровня развития ориентационной способности рук в процессе педагогического эксперимента (тест «лабиринт», время) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Лабиринт», Точность

Рис.3. Изменение уровня развития ориентационной способности рук в процессе педагогического эксперимента (тест «лабиринт», точность) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Лабиринт», Общая оценка

Рис.4. Изменение уровня развития ориентационной способности рук в процессе педагогического эксперимента (тест «лабиринт», общая оценка) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05).

Тест «Прыжок в длину с места», Отклонение

Рис.5. Изменение уровня развития дифференцировочной способности в процессе педагогического эксперимента (точность воспроизведения прыжка в длину 50% от максимального) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Проба Ромберга, Время

Рис.6. Изменение уровня развития способности к сохранению равновесия в процессе педагогического эксперимента (проба Ромберга «пяточно-носочная») юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Проба Ромберга «Аист», Время

Рис.7. Изменение уровня способности к сохранению равновесия в процессе педагогического эксперимента (проба Ромберга «Аист») юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

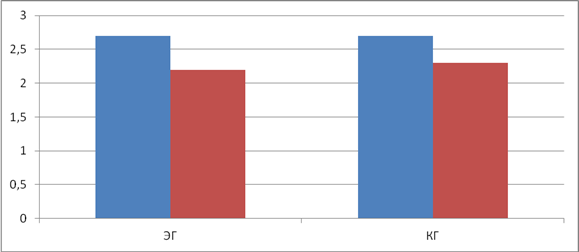

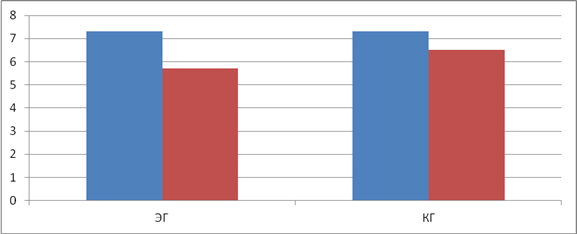

Вследствие экспериментальной методики, наиболее высокие изменения уровня формирования способности к ориентации в пространстве (тест «полоса препятствий»), произошли у юных гольфистов в ЭГ (темпы прироста 19%), тогда как в КГ темпы прироста составили лишь 10,6% (рис.8). Темпы прироста показателя ориентационной способности (разности между полосой препятствий и бегом 20 м) в процессе педагогического эксперимента в ЭГ статистически достоверно превышают прироста в КГ и составляют соответственно: 11,8% и 19,8% (рис.9).

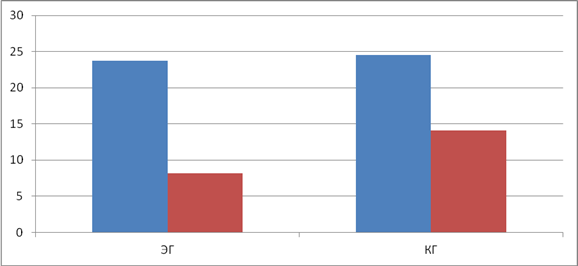

За время педагогического эксперимента у юных гольфистов 8-9 лет произошли изменения в уровне воспитания тактильно-кинестетической способности рук. Прирост результатов по тесту «фишки крупного диаметра» составили в ЭГ 13,7%, в КГ 5,9% (рис.10). После педагогического эксперимента в ЭГ по тесту «фишки среднего диаметра», результат улучшился на 25,8%, в то время как в КГ на 15,8% (рис.11). В процессе педагогического эксперимента у испытуемых замечены положительные результаты по тесту «фишки мелкого диаметра» (р>0.05), у юных гольфистов в ЭГ прирост составил 15,3%, тогда как в КГ 6,6% (рис.12).

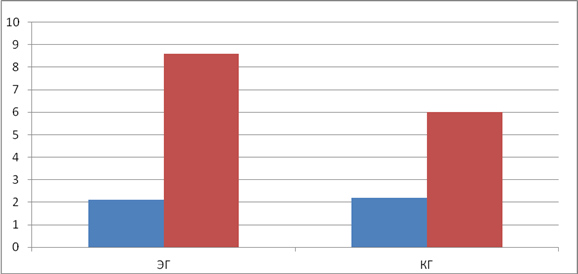

В результате тестирования, отображающего уровень развития способности выполнять максимальное количество движений кистью в ограниченном пространстве и избытке времени (теппинг-тест), у испытуемых ЭГ темпы прироста в процессе педагогического эксперимента составили 25,3%, в КГ 8,6% (рис.13).

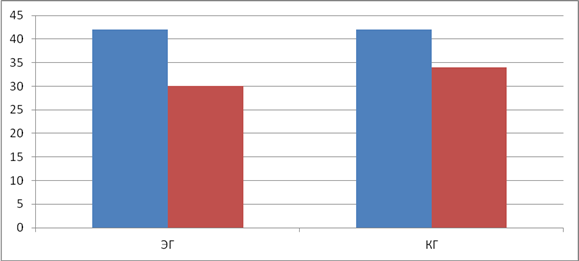

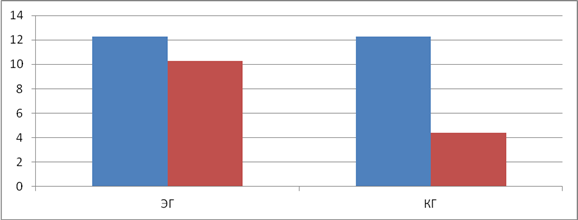

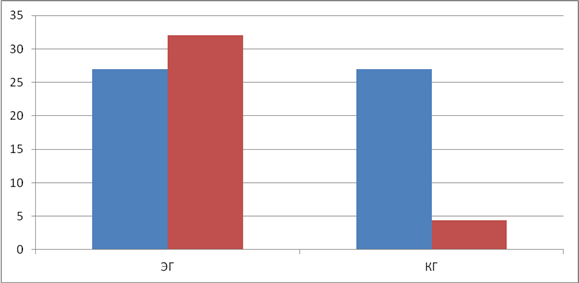

После проведенного теста «Патт» на количество попаданий прирост результатов после эксперимента значительно увеличился и составил 23,1% в КГ, а в ЭГ 98,4% (рис.14). В этом же тесте на максимально близкое расстояние к маркерам темпы прироста в процессе эксперимента юных гольфистов в ЭГ составили 77,3%, тогда как в КГ 39,4% (рис.15).

Результаты педагогического воздействия показали достоверность улучшения большинства изучаемых показателей юных гольфистов 8-9 лет в ЭГ, что подтверждает эффективность разработанной методики. Вместе с тем, темпы прироста показателей, отображающих уровень формирования тестируемых KC неодинаковы. На наш взгляд это связано с тем, что каждая KC имеет характерные физиологические механизмы обеспечения и, следовательно, педагогическое воздействие оказывает неоднозначное влияние на развитие этих способностей. В КГ темпы прироста показателей значительно ниже и в большинстве случаев статистически не достоверны.

Тест «Полоса препятствий», Время

Рис.8. Изменение уровня развития способности к ориентации в пространстве в процессе педагогического эксперимента (тест «Полоса препятствий») у юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до эксперимента

– после эксперимента.

Примечание: - до эксперимента

– после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Полоса препятствий» и бег на 20 м, Время

Рис.9. Изменение уровня развития способности к ориентации в пространстве в процессе педагогического эксперимента (разность между бегом по полосе препятствий и бегом на 20 м) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Фишки крупного диаметра», Время

Рис.10. Изменение уровня развития тактильно-кинестетической способности рук в процессе педагогического эксперимента (перекладывание фишек крупного диаметра) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Фишки среднего диаметра», Время

Рис.11. Изменение уровня развития тактильно-кинестетической способности рук в процессе педагогического эксперимента (перекладывание фишек среднего диаметра) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Фишки мелкого диаметра», Время

Рис.12. Изменение уровня развития тактильно-кинестетической способности рук в процессе педагогического эксперимента (перекладывание фишек малого диаметра) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Теппинг-тест, кол-во раз

Рис.13. Изменение уровня способности выполнять максимальное количество движений кистью руки в процессе педагогического эксперимента (теппинг-тест) юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Патт», Кол-во попаданий с 3-х метров

Рис.14. Изменение уровня способности выполнять максимальное количество попаданий в процессе педагогического эксперимента (тест «Патт») юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

Тест «Патт», Отклонение мяча от маркеров с 6-ти метров

Рис.15. Изменение уровня способности выполнять максимально близкую остановку мяча от маркера в процессе педагогического эксперимента (тест «Патт») юных гольфистов

![]()

![]() Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

Примечание: - до

эксперимента – после эксперимента.

достоверность различий (p<0,05)

3.3. Оценка уровня развития координационных способностей юных гольфистов после воздействия экспериментальной методики

В ЭГ и КГ через полгода после контрольного тестирования, было проведено вторичное тестирование для проверки отставленного эффекта программы, направленной на развитие координационных способностей юных гольфистов. Тестирование имело специфическую направленность непосредственно для гольфа и проводилось на поле и в залах.

Оценить степень влияния экспериментальной методики на формирование и уровень развития специфичных для гольфа координационных проявлений позволили результаты проведенного тестирования.

Положительное влияние методики развития фундаментальных KC на формирование специфичных для гольфа координационных проявлений выявил сравнительный анализ уровня развития специфичных координационных проявлений юных гольфистов 8-9 лет в ЭГ и КГ, о чем показывают результаты тестирования.

Положительное влияние разработанной методики на уровень развития базовых KC, специфичных координационных проявлений, некоторых физических качеств, а так же повышение технического мастерства юных гольфистов показал анализ полученных результатов.

3.4. Обсуждение результатов

Положительные изменения в уровне развития координационных способностей произошли у юных гольфистов 8-9 лет, занимающихся по экспериментальной методике.

Эффективность разработанной методики подтверждает факт, что после апробирования экспериментальной методики у гольфистов ЭГ 8-9 лет, занимающихся гольфом, по изучаемым показателям получены более высокие результаты уровня развития координационных способностей.

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что применение методике, направленной на развитие KC юных гольфистов на начальном этапе подготовки, способствует повышению уровня развития этих способностей.

После проведения экспериментальной методики у гольфистов ЭГ 8-9 лет, занимающихся гольфом, выявлены более высокие уровни развития специфичных координационных проявлений и технического мастерства, чем в КГ, что подтверждает эффективность разработанной методики.

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что данная методика с дифференцированным подходом, применяемая на протяжении 6 месяцев, повышает уровень развития KC на начальном этапе подготовки, а так же некоторые физические качества. Разработанная методика делает тренировочный процесс более эффективным.

ВЫВОДЫ

1. Разработанная нами комплексная методика тестирования позволяет определить уровень развития различных координационных способностей (реагирующей, ориентировочной, способности к сохранению равновесия, дифференцировочной, кинестетической способности) с помощью шкал дифференцированной оценки у гольфистов 8-14 лет.

2. Неравномерный характер носит и возрастная динамика уровня развития координационных способностей юных гольфистов 8-14: на смену периодам ускоренного развития приходят периоды относительной стабилизации или снижение этих способностей. Наиболее благоприятным периодом для развития координационных способностей у юных гольфистов является возраст 8-9 лет.

3. Разработана и экспериментально апробирована методика развития KC юных гольфистов 8-9 лет на начальном этапе подготовки, состоящая из комплексов упражнений, направленных на развитие KC (ориентационной и дифференцировочной способности, способности к равновесию, реагирующей способности, кинестетической и ритмической способности). Методика предусматривает дифференцированный подход развития KC юных гольфистов, что делает тренировочный процесс более эффективным.

4. В результате эксперимента были выявлены различные показатели: (>35%) – дифференцировочной и ориентационной способности (пространственные параметры); средние темпы прироста (20%-35%) – кинестетической способности, способности удерживать максимальный темп движением руки; более низкие темпы прироста (<20%) приходятся на способность к сохранению равновесия.

5. Методика развития координационных способностей юных гольфистов 8-9 лет на начальном этапе подготовки способствует повышению уровня развития специфических координационных проявлений, а также некоторых показателей двигательных качеств (быстрота, сила), что способствует росту технической и физической подготовленности занимающихся.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Специальные упражнения для развития координационных способностей следует подбирать, основываясь на принципы максимального соотношения особенностям соревновательной деятельности, так и по уровню проявления физических качеств.

2. Тренерам по гольфу рекомендуется вести контроль по основным показателям координационных способностей в течение полугода по три занятия в неделю, с целью отобрать наиболее эффективные средства и методы влияния на эти способности, т.к. уровень их формирования обусловливает готовность тренирующихся к изучению новым, более сложным двигательным действиям.

3. Набор детей для занятий гольфом в группу начальной подготовки вести с 8 лет и включать средства и методы развития координационных способностей с целью повышения эффективности тренировочного процесса, так как 14 лет является возрастным барьером в развитии координации.

СЛИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алябышев А.П., Стандартная программа определения способности детей к сложно-координированным движениям на этапе начальной спортивной подготовки: Автореф. дис. ... канд. пед, наук,- Омск,1986.-19 с.

2. Андреева И.Г., Васильева О.Н., Леонова Л.А, Филина Н.С. Особенности организации простого точного движения у детей 7 лет // Новые исследования по возрастной физиологии-1978. - №2- С. 109-110.

3. Антропова М В. Двигательные возможности и связь с физическим развитием детей школьного возраста. // Советская педагогика. -1967-№3 -С.62-72.

5. Арефьев В.Г. Исследование эффективности дифференцированной физической подготовки школьниц 10-17 лет к сдаче норм всесоюзного комплекса ГТО: Автореф. дис ... канд. лед. - Киев. 1978. - 24 с.

6. Артемьев В.П., Шутов В.В. Теория и методика физического воспитания, Двигательные качества: Учебное пособие/ В.П. Артемьев, В.В. Шутов. - Могилев: МГУ им. А.А. Кушелова,2004 - 284с: ил.

7. Аршавская Э.И., Розанова В.Д. Физиология и физкультура: о физических основах физического воспитания в различные возрастные периоды. - М.: Знание, 1968-79 с.

8. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. - М , 1982. -245 с.

9. Ашмарин Б.А. Теория методика педагогических исследований в физическом воспитании. - М.: Физкультуре и спорт. 1978. -288 с.

10. Ашмарин, Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для студентов фак. Физ. культ. пед. ин-тов по спец.03.03 «Физ. Культура»/ Б.А. Ашмарин [и др.]. - М.: «Просвещение», 1990. - 287с.

11. Бабак О.М. Возрастное развитие мышц рук // Возрастная морфология скелетной мускулатуры человека / Под ред. В.И. Пузик. – М.: Изд-во АПН СССР, 1961.—С.117-139.

12. Бабенко Т.Ф. Организация простого произвольного движения у младших школьников // Норме исследования по возрастной физиологии. -1980.-№1 (14). –С. 106-109.

13. Бальсевич В.К. Анализ особенностей опорных реакций у спортсменов разной подготовленности // Материалы и итог. науч. Сессии за 1965. -М.: ЦНИИФК. 1965. -С. 271.

14. Бальсевич В.К. Проблемы физического воспитания младших школьников // Советская педагогика. -1981. - №8.-С. 9-12

15. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М: Медицина, 1966. - 349 с.

16. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. - М: Физкультура и спорт, 1991. — 288 с: и.п.

17. Бишаева А.А. Совершенствование движений в процессе физического воспитания с учетом возрастных возможностей двигательных функций (исследование на датах 5-10 лет): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1976. – 20 с.

18. Благуш П.К. Теории тестирования двигательных способностей. - М.: Физкультура и спорт, 1975. - 165 с.

19. Бобкин А.И., Сергина С.И. Измерение ловкости у младших школьников // Физкультура в школе, -1973. - №6 — С. 6-8.

20. Бобылев Ю.П., Назаров В.П. О развитии точности движений // Материалы ||| Всесоюз. науч. конф. По проблеме юношеского спорта: Тезисы докладов - М., 1973. - С. 11-12.

21. Бойченко С.Д. и др. Координационныe cпособности – вещественные корреляторы технической подготовленности фехтовальщика. – Теория и практика физической культуры. - 1988. - №1. - С.37-39.

22. Балобан В.Н. Развитие и совершенствование пространственной ориентировки у школьников 8-16 лет на занятиях акробатикой: Авто реф. дис. канд. пед. наук - М., 1971.-24 с.

23. Бриль M.C. Отбор в спортивных играх. - М.: - Физкультура и спорт, 1960. - 127 с.

24. Бубе X. с соавт. Тесты в спортивной практике. - М.: Физкультура и спорт. 1968-236 с.

25. Букатин А.Ю. и др. Начальное обучение юных хоккеистов (8-10 лет) учебное пособие - М.: Б.И, 1983. - 67с.

26. Букреева Д.П., Косилов С.А., Тамбиева А.П. Возрастные особенности циклических движений у детей и подростков. - М., 1975, —159 с.

27. Бутенко Б.И «О соотношении оптимальных и максимальных усилий при овладении спортивными движениями»: Автореф. дис. .... канд. пед. наук. - Л. 1962. - 20 с.

28. Валгмаа Х.В. Об информативности различных тестов при оценке двигательной координации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Тарту. 1972- 40с.

29. Васильев О.Н., Леонов Л.А. Особенности выработки точностного движения у детей 7 лет // Новые исследования по возрастной физиологии.-1980.-№1 (14). - С.105-105.

30. Васильков Г.А. Важное средство развития ручной ловкости (младший школьник) // Физкультура в школе. - 1993.-№1.-С.26-28.

31. Васютина А.И. Развитие пространственной ориентации при движениях у детей и влияние на нее специальной подготовки // Труды института физического воспитания и школьной гигиены. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.- Вып.127.-260 с.

32. Васютина А.И., Тамбиева А.П. Возрастно-половые особенности в воспроизведении максимального темпа движений // Возрастная морфология и физиология, - М., 1967.-243 с.

33. Вербицкий Г.И. К вопросу дифференцированного физического воспитания детей и подростков // Теория и практика физической культуры. -1974.- №4. - С. 35-36.

34. Вербицкий Г.И. Особенности развития двигательных качеств подростков в период полового созревания // Тезисы научной конференции по физическому воспитанию детей и подростков. - М.1972. С. 101-102.

35. Верхошанский Ю.В. Основы специальной подготовки спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1988.-326 с.

36. Вильчковский Э.С. Развитие двигательных функций у детей. - Киев: Здоровья, 1986, - 208 с.

37. Вильчковский Э.С. Физическая культура детей дошкольного возраста. - Киев: Здоровья, 1979. -227 с.

38. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гомезо, М.В. Метюхиной, Т.С. Михальчик, -М. 1964. - 134 с.

39. Возрастные и психологические особенности детей школьного возраста и их учет в процессе физического воспитания / Сост. Н.В. Стамбулова. - М., 1988. - 146с.

40. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков.- Киев: Здоровья, 1981.-120 с.

41. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный набор.- М., 1983.-176 с.

42. Волков Л.В. Система направленного развития физических способностей учащихся в разные возрастные периоды: Автореф.дис. … док.пед.наук. - М., 1986.-38 с.

43. Выгодский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. -М. -Л., 1935.- С. 208.

44. Гандельсман А.Г., Смирнов К.М. Физическое воспитание детей школьного возраста. - М., Физкультура и спорт, 1970.-237 с.

45. Гандельсман А.Г., Смирнов К.М. Физиологические основы методики спортивной тренировки. -М.: Физкультура спорт, 1970.-237 с.

46. Гатеев В.А. Развитие зрительно-двигательной координации в детском возрасте. - София, 1973.-163 с.

47. Глазько А.Б., Ванкевич Н.В. Взаимосвязь параметров нагрузку и уровня физических качеств с координационными способностями юных прыгунов в воду/ А.Б. Глазько, Н.В. Ванкевич// Мир спорта. - 2004.-№3.-С.48-54.

48. Глейзеров В.И. Определение моторной зрелости, как предпосылка совершенствования и критерий эффективности физического воспитания // Гипокинезия и спортивная гипокинезия растущего организма и их коррекция..- Ташкент, 1983.-Т.1.-84 с.

49. Годик М.А. Спортивная метрология. М.: Физкультура и спорт. 1968.- С. 47-48.

50. Горащук В.П. Дозирование физических нагрузок при развитии основных двигательных качеств у школьников 8-7 пат: Автореф. дис. ... канд.пед.наук. - М., 1965 -18с.

51. Горбань А.П. Исследование умений младших школьников оценивать пространство и пути формировании этих умений на уроках физического воспитания: Автореф. дис ... канд.пед.наук -1965 -18 с.

52. Горбань А.П. О формировании умения младших школьников ориентироваться в пространстве || Теория и практика физической культуры , 1965 - №9-С 32-35

53. Городничев Р.И. Физиологические основы координационных способностей спортсменов: Учебное пособие для институтов физической культуры - Великие Луки. 1991. -25 с.

54. Горская И.Ю. Воспитание координационных способностей у школьников 7-14 лет с различным типом телосложения: Авторвф. дис. ... канд. пед наук. - Омск. 1993 - 20 с.

55. Горский А.П. Возрастные особенности развития скоростно-силовых качеств у учащихся 8-15 лет, различного уровня физического развития // Материалы X Всесоюзной научной конференции по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности / ВНИИФК. - М. 1968 -Т 1.-С135.

56. Горский Л. Тренировка хоккеистов – М.: Физкультура и спорт 1981.-224 с.

57. Григорьев Г.Н. Различать пространственные и временные величины // Физкультура в школе -1976 - N8 10. - С 16-18

58. Григории Э.А., Двигательная координация школьников в зависимости