Силовая подготовка борцов вольного стиля на этапе спортивного совершенствования.

Ключевые слова: физическая подготовка, технико-тактические действия, физические качества, группы спортивного совершенствования.

Аннотация. В данной дипломной работе исследованы уровень физической подготовленности борцов. Для достижения высоких и стабильных результатов в спортивной борьбе первостепенное значение имеет уровень физической подготовленности борцов, развития двигательных качеств, под которыми принято понимать отдельные стороны двигательных возможностей человека – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.

Актуальность данной темы связана с постоянным совершенствованием физических качеств борца для овладения надежной и эффективной техникой и тактикой борьбы и достижения высоких и стабильных результатов в спортивной борьбе.

Abstract. In this thesis work investigated

the physical fitness level wrestlers. To achieve high and stable results in

wrestling paramount importance is the level of physical fitness of wrestlers,

development of motor skills, which is commonly understood as separate sides of

the motor abilities of human strength, speed,endurance,agility,flexibility.

The relevance of this topic

is connected with the constant improvement of physical qualities of a fighter

to master safe and effective technique and tactics of struggle and achieve high

and stable results in wrestling.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………….………………………………..2

Глава 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦА

1.1 Физическая подготовка спортсмена………………………………..…4

1.2 Развитие физических качеств спортсмена…………………………..11

1.3 Методы физической подготовки борца…………….……………….17

1.4 Влияние силовой подготовки на освоение технико-тактическими действиями в борьбе..............................................................................................29

1.4.1 Влияние силовой подготовки на скованность выполнения технических действий………………………………………….…...…………..35

Глава 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Задачи исследования………………………………………………...36

2.2 Методы исследования……………………………………………….36

2.3 Организация проведения исследования………………………..…..38

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1Выявление недостатков при повышении спортивного результата...............................................................................................................39

3.2Экспериментальное обоснование особенностей развития силы борцов.....................................................................................................................40

Вывод.…………………………………………………………………….50Литература……………………………………………………………………...51

Введение

Актуальность исследования. Российская школа борьбы занимает лидирующие позиции в Европе и Мире благодаря передовой системе подготовки высококвалифицированных борцов, сложившейся на основе современных положений спортивной науки и достижений отечественной практики.

Основным фактором, определяющим соревновательную и учебно-тренировочную деятельность борцов являются правила. Даже незначительные изменения в них отражаются на качественных и количественных показателях соревновательной деятельности и методике подготовки спортсменов.

С целью повышения зрелищности производятся изменения правил соревнований: сокращается продолжительность схваток, стимулируется активная борьба, совершенствуется система оценки приемов. При этом в методике подготовки борцов возникает определенное несоответствие ее содержания новым требованиям. Если же процесс подготовки борцов осуществляется без их учета, это несоответствие приводит к резкому снижению результативности спортсменов.

В последние годы в вольной борьбе происходят кардинальные изменения правил. Это обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования силовой подготовки борцов с учетом растущих требований соревновательной деятельности и определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования – разработка и внедрение в тренировочный процесс специальные упражнения для повышения силовой подготовки борцов.

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс в группах спортивного совершенствования.

Предметом исследования является силовая подготовка борцов на этапе спортивного совершенствования

Гипотеза исследования: В основе гипотезы исследования лежит

предположение о том, что разработка и внедрение в тренировочный процесс специальных упражнений для повышения силовой подготовки, способствует совершенствованию индивидуального спортивного мастерства и повлияет на эффективность выполнения технико-тактических действий.

1. ГЛАВА. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦА

1.1 Физическая подготовка спортсмена

Физическое воспитание и спортивная тренировка – это специализированные формы управления развитием способностей и свойств человека посредством освоения культуры двигательной деятельности. Соответственно их содержание, состав задач и целей, средств, методов и технологий должны дифференцироваться по этим сторонам и уровням развития.

Ж.К. Холодов считает. Физическая подготовка – это процесс, идущий в направление на развитие физических качеств, функциональных возможностей, производящие благоприятные условия для совершенствования абсолютно всех сторон подготовки [15].

В.К. Бальсевич констатирует, что физическое воспитание и спортивная тренировка имеют разные признаки друг от друга характером оконченных целей, результатов и составом используемых средств и методов. В изложении физического воспитания чаще всего выделяют две стороны: обучение движениям, воспитание физических качеств; в спортивной тренировке – четыре: физическую, техническую, тактическую и психологическую. В западной теории физического воспитания и спорта рассматривают четыре уровня развития, которыми мы с вами управляем: органическое, нейромышечное, а так же интеллектуальное и эмоциональное.

На самом деле управление процессом индивидуального развития следует осуществляться, а содержание развертываться в границах одной и той же матрицы организации способностей и свойств объекта, воспитания и тренировки – индивидуума [5].

Н.И. Пономарев считает, физическое воспитание и спортивная тренировка – это формы управления развития способностей и свойств человека путем освоения культуры двигательной деятельности. Исходя их этого их содержание, состав задач и целей, средств, методов и технологий должны различаться по этим сторонам и уровням развития [3].

По мнению А.В. Ивойлова нынешние достижения в спорте связаны с большим объемом, высочайшей интенсивностью и психофизической напряженностью тренировочных и соревновательных нагрузок. Данные факторы нередко ставят спортсмена в почти нереальные условия, требуя призыва к действиям всех его духовных и физических сил. Поэтому в данный момент возникает необходимость в доработке системы спортивной тренировки.

Первый шаг – углубление курса тренировки. В данном курсе нужно широко изложить следующие разделы:

Анатомо-физиологические свойство деятельности спортсмена;

Психолого-педагогические стороны;

Биомеханические свойства спортивной техники, методики овладения и совершенствования;

Данные врачебного анализа и профилактики спортивного травматизма.

Непреложным остается только одно – чем выше теоретический уровень подготовки данных специалистов, тем выше достижения.

Теория физического воспитания - это наука об общих закономерностях, обуславливающий содержание и формы построения данного физического воспитания как педагогически организованного процесса, органически включенного в общую схему воспитания человека.

Теория физического воспитания имеет в наличии ряд крупных разделов и подразделов:

общие основы теории физического воспитания.

Теория и методика основных направлений системы физического воспитания.

Теория и методика физического воспитания всех основных возрастных категорий. [2]

Б.В. Евстафьев полагает, физическое образование как весь вид образования, это есть организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, целенаправленный на всестороннее физическое развитие людей, специфическую подготовку к обязательному выполнению социальных обязательств в обществе.

Физическое воспитание в данном процессе физического образования как один из видов воспитания и есть составная часть физического образования, специально организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, целенаправленный на формирование у людей железной уверенности в своих силах, умение к решительным действиям, преодолению больших физических нагрузок и потребности в систематических занятиях физическими упражнениями.

Физическая подготовка как один из видов физического образования есть специально организованный , сознательно управляемый педагогический процесс, целенаправленный на формирование физической готовности людей к исполнению социальных обязанностей в обществе.

Физическая тренировка как один из видов физической подготовки есть специально организованный и сознательно управляемый педагогический процесс, целенаправленный на усовершенствование или поддержание на нужном уровне основных физических и специальных качеств, двигательных навыков, умений, функциональных способностей различных органов и систем человека, а также тесно связанных с ними знаний.[4]

Л.П. Матвеев полагает, что принципиально важной структурой общей теории спорта – все чаще относят название «спортивная педагогика». В данный аспект входят:

- теория спортивной техники

- теория спортивной тактики

- теория спортивной работоспособности.

Такое же положение занимает:

- теория спортивного отбора

- теория и технология строения системы спортивной подготовки и соревнований.

Биологические точки зрения теории спорта

Цель: объемно представить наряду с биомеханикой имые разделы биофизики спорта и создать целый ряд новых глав биохимии и физиологии спорта.

Социальные и психологические точки зрения теории спорта отображают лишь историю и психологию спорта.

Спортивно-методические, а так же спортивно-гигиенические аспекты. К данным аспектам относятся научно-прикладные знания, такие как психогигиена спорта.

Философические и методологические аспекты теории спорта. Использование диалектики и логики к познанию и истолкованию данного явления спорта. Сюда относятся: метрологические аспекты теории спорта – дисциплина, в целом, дает общие принципы и технологию соизмерений в области спорта.

Завершает данную систему науки о спорте теория организации и управления спортивным движением [9]

В.Н. Платонов считает, физическая подготовка подразделяется на:

- общую

- вспомогательную

- специальную.

Общая физическая подготовка - это процесс гармонического развития двигательных действий, оказывающие благоприятное влияние на достижение в данном виде спорта и улучшение в тренировочном процессе.

Вспомогательная физическая подготовка направлена на создание специальной базы необходимой для более эффективного выполнения наибольших объемов работы, целенаправленной на развитие специальных двигательных способностей.

Специальная физическая подготовка целенаправлена на развитие двигательных способностей, строго в соответствии с требованиями, представленными спецификой данного вида спорта, особенностями соревновательной деятельности в нем.

Физическая подготовленность спортсмена напрямую связана с его специализацией. В одних видах спорта спортивный результат определяется скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительностью, выносливостью к работе на длительном участке; в - третьих скоростно-силовыми, координационными способностями, в - четвертых равномерным развитием разных физических качеств [10].

А.Н. Ленц полагает, что физическая подготовка спортсменов высшего класса – есть один из более актуальных вопросов современной теории и практики спортивной тренировке. Именно данный вопрос вызывает в последние годы самые большие разногласия в сфере специалистов. Появление в печати распространенного опыта физической подготовки российских борцов, тяжелоатлетов, конькобежцев, лыжников, пловцов, гребцов позволит привнести определенную ясность во многие спорные вопросы и существенно сделает богаче теорию высшего спортивного мастерства [14].

А.А. Карпинский считает, физическая подготовка состоит из (ОФП) общей физической подготовки и (СФП) специальной физической подготовки.

ОФП в целом обеспечивает разностороннее развитие физических качеств, а именно: силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости.

СФП направлена на развитие специфических качеств, которые делают возможным достижение высочайшего спортивного мастерства в вольной борьбе [18].

Специальная физическая подготовка целенаправлена на развитие специфических качеств, они делают возможным достижение наивысочайшего спортивного мастерства в борьбе [18].

Н.Г.Кулик с соавтором считают, что физическая подготовка есть неотъемлемая часть любого вида спорта, без развитой физической подготовки невозможно воспитать гармонически развитую во всех аспектах личность. В данное время в большинстве видов спорта, например в тренировке применяются дополнительные общеразвивающие, специальные упражнения. Физическая подготовка есть основа спортивной тренировки. Без развитых силовых и скоростных способностей и выносливости и гибкости нельзя достичь высочайших результатов даже при отличной технической и тактической подготовленности [20].

Селуянов В. Н высказывает, что общая физическая подготовка полагает разностороннее развитие физических качеств и функциональных возможностей систем данного организма спортсмена, слаженность проявления в процессе мышечной деятельности. В нынешней спортивной тренировке общая физическая подготовка связывается не с разносторонним физическим совершенством, а с уровнем развития способностей и качеств, оказывающих непосредованное влияние на спортивные достижения и лучшую эффективность тренировочного процесса в данном виде спорта. Средствами физической подготовки являются физические упражнения, влияющие на общее воздействие на организм и личность спортсмена. К данному числу относятся различные передвижения — упражнение с отягощением, плавание, подвижные игры, ходьба, бег и др.

ОФП должна проводиться на протяжении всего годичного цикла тренировки.

СФП характеризуется уровнем развития физических способностей, а так же возможностей органов и функциональных систем, определяющих непосредственно достижения в конкретном виде спорта. Одним из основных средством СФП являются соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения.

Физическая подготовленность спортсмена непрерывно связана с его спортивной специализацией.

В одних видах спорта и отдельных дисциплинах спортивный результат рассчитывается скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительности;

в других - аэробной производительностью, а так же выносливостью к длительной работе;

в других — скоростно-силовыми, координационными способностями;

в других - равномерным развитием различных физических качеств [12].

Ю.А. Шахмурадов считает что, физическая подготовка спортсмена должна, в первоночальную очередь, иметь определенное специализированное направление, тем самым, способствовать полному развитию специальных физических качеств, навыков, дополняя специальную тренировку, снабжать полноценное решение оздоровительных задач спорта [1].

1.2 Развитие физических качеств спортсмена

Н.Г. Озолин полагает, что специальная физическая подготовка направлена в целом на укрепление органов и систем, улучшение их функциональных возможностей, гармоничное развитие двигательных качеств, применительно к требованиям конкретного вида спорта.

Спорт в наше время требует от спортсмена достижения высокого функционального уровня, способности переносить очень сильные тренировочные и соревновательные нагрузки, быстрее восстанавливаться после них. Для этого требуется специальный фундамент, точь в точь соответствующий требованиям данного вида спорта и дающий подготовленность для эффективного тренировочного процесса [19].

А.Г. Станков считает, что воспитание физических качеств есть процесс управления физическим процессом человека, целенаправленный на всесторонние совершенствование организма, в целом, с использованием разнообразных, педагогически средств и методов воздействия.

Индивидуализация физической подготовки борцов разных категорий направлена:

Во - первых: помогать полному проявлению и развитию данных от природы двигательных способностей;

Во - вторых: улучшить функциональные возможности организма;

В - третьих: целенаправленно развивать специальные физические качества спортсмена;

В - четвертых: выработать навыки преодоления противодействия соперника и выполнения тактика технического действия;

В – пятых: усовершенствовать способности наиболее полной реализации двигательных потенций в структуре любимых тактико - технических действий [7].

В.В. Рыбаков высказывает, что сила человека – есть способность мышц преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему. Самая сильная мышца в полном состоянии справиться со значительным по величине сопротивлением.

Абсолютная сила – есть вся сила, проявляемая спортсменом в каком – либо упражнении, не беря в учет вес мышц или всего тела.

Относительная сила – есть сила человека, проявляемая в каком – либо упражнении, в соотношении на 1кг. Веса тела [8].

И.И. Сулейманов полагает, что сила –это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему путем мышечных усилий. Наиболее существенный момент, определяющих мышечную силу – есть режим работы мышц.

Максимальная статическая, сила – это показатель силы, проявляемый при удержании конкретного времени максимальных отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц.

Медленная динамическая сила, проявляемая, во время перемещения предметов большой массы, а именно, когда скорость практически равно нулю, а усилия достигают максимальных значений.

Скоростно-динамическая сила является способностью человека к перемещению в ограниченное время субмаксимальных отягощений с ускорением чуть ниже максимального.

Взрывная сила – это есть способность преодолевать сопротивление с наиболее максимальным мышечным напряжением.

Амортизационная сила - это развитие усилий в кротчайшее время в уступающем режиме работе мышц, при приземление на опору, или при преодоление препятствий, в борьбе и т.д. [11].

В.С. Мищенко полагает, что специальная силовая выносливость спортсмена в ключевой степени зависит от того, насколько долго и какую меру превышения кислородного баланса организма над текущим переизбытком может переносить человек. Учитывая значительное количество времени, в течение которого данный организм спортсмена находится в конкретных условиях, и в связи с огромным объемом интенсивных мышечных нагрузок стоит предложить, что незначительный уровень сдвигов гомеостатических параметров по мере тренированности становится привычным. Организм в определенной мере может привыкнуть к сдвигу. Такая адаптивность при эффективном течении процесса привыкания должна быть непосредственно связана с улучшением функциональных возможностей системы, а так же, обеспечения организма кислородом, утилизации его и компенсации ацидотических сдвигов, например, при увеличении запасных мощностей системы поддержания гомеостаза. Силовая выносливость отличается высокой силовой работоспособностью и хорошо развитой устойчивостью к локальному утомлению. Она необходима в таких спортивных дисциплинах, где в течение большого времени приходится преодолевать значительные сопротивления движению, например:в вольной борьбе, плавании, греко-римской борьбе, академической гребле, и тд.

Скоростная выносливость – это есть способность противостоять утомлению при нагрузках приближенных к максимальным или максимальной интенсивности и в условиях анаэробной мобилизации энергии [21].

И.П. Дегтярев считает, что в конкретное время в большинстве видов спорта в тренировке применяются разные дополнительные общеразвивающие и специальные упражнения.

В специальных упражнениях существуют две группыупражнения, которые развивают в основном двигательные качества, и упражнения, которые помогают основным двигательным качествам. И упражнения, которые помогают улучшить элементы техники движений. Конечно, такое разделение специальных упражнений несколько условно, потому что, развивая специальные двигательные качества, в какой то определенной мере совершенствуют и технику движений. Обе данные задачи могут решаться одновременно только тогда, когда применяемые средства тренировки могут соответствовать биохимическим и анатомо-физиологическим особенностям развиваемых усилий в данном спортивном упражнении. К специальным средствам тренировки, направленным на развитие двигательных качеств, относятся:

А) упражнения, имеющие полное соответствие с основными динамическими фазами спортивного упражнения не только по характеру нервно-мышечных усилий, режиму работы организма, а так же и по структуре движений.

Б) упражнения, целенаправленные на развитие отдельны мышечных групп, в основе идет нагрузка при выполнении спортивных упражнений, в обращении с динамикой преобладаюших усилий по фазам движения [22]

Е.И. Кочурко считает, физическая подготовка в полной степени является основой спортивной тренировки. Без развитых силовых и скоростных способностей, гибкости, выносливости невозможно получить высоких результатов несмотря на хорошую техническую и тактическую подготовленность.

Спортивная борьба требует высокие условия к уровню развития физических качеств. Многие борцы считают одним из ключевых моментов: мышечное чувство, скорость реакции, взрывную силу, быстроту, координированность, силовую выносливость, выносливость; основными -ловкость, скоростную силу, гибкость, стартовую скорость, дополнительными-статическую силу, максимальную силу;

Ведь это означает, что следует добиваться наиболее максимального развития всех физических способностей. Спортсмену-борцу не обязательно иметь силу тяжелоатлета, выносливость бегуна. Нужно оптимальное сочетание некоторых физических качеств, которые приведут к совершенствованию в конкретном виде борьбы [16]

Ю.Г. Коджаспиров высказывается, годовой цикл подразделяется: на подготовительный период(пол года с сентября по февраль), основной период(4 месяца с марта по июнь) и дву месячный период отдыха с преобладанием индивидуальных заданий на развитие физических качеств.

Следует указать, что при первоначальной подготовке детей целесообразно применение минимального режима физических нагрузок в игровой форме. Заметим, что борьба в детском возрасте – является игрой протекающая на остром эмоциональном фоне. Общая физическая нагрузка в учебно-тренировочном занятии не должна быть приближенной к максимальной для маленького спортсмена. Для определения величины нагрузок требуется стремиться к тому, что, уйдя после занятий из зала, борцы имели желание потренироваться еще чуть чуть. Таким методическим приемом определяется сразу две цели: первая, недопустимость физическое перенапряжение организма, а вторая, предупреждается чувством перенасыщения занятиями [24]

Е.И. Кочурко считает, что физическая подготовка есть основная часть спортивной тренировки. Без развитых силовых и скоростных способностей, гибкости, выносливости невозможно достичь высочайших результатов несмотря на хорошую техническую и тактическую подготовленность.

Спортивная борьба требует высокие требования к уровню физических качеств. У борцов обязательно должно быть развито - , скорость реакции, мышечное чувство, координированность, взрывная сила, быстрота, выносливость, силовая выносливость;

Одним из основных - ловкость, скоростная сила, гибкость, максимальна сила; стартовая скорость

Так же - статическая сила.

Не смотря на это, необходимо добиваться максимального совершенствования всех физических способностей. Требуется оптимальное сочетание физических качеств, которые делает возможным совершенствованию в конкретном виде борьбы [23]

Н.И. Волков считает, что улучшение спортивных качеств происходит в результате целенаправленной адаптации к большим физическим нагрузкам, идущим в процессе тренировки. Из-за этого, любые изменения в методике тренировки, связанные с другим типом характера и объемах действующих средств, должны сказаться, на темпах усовершенствования спортивных рекордов. Увидеть это легко, применяя самые точные методы математического анализа к лучшему изучению динамики максимальных, рекордных достижений именно в тех видах олимпийской программы, где в процессе всей истории новейшего спорта сохраняются неизменимые условия соревнований, где с максимальной точностью фиксируются видимые улучшения спортивных достижений. В большей мере данные условия исполняются в беговых видах спорта, в частности: беге на длинные дистанции, где максимальные достижения спортсменов - есть эталон выносливости. Одной из основнах причин, приводящих к улучшению рекордов, - является изменение методики тренировки. Качественное влияние на рост рекордов может оказать тоже и изменение условий соревнований [25].

В.М. Зациорский высказывает мысль, что действуя в процессе воспитания, именно, на одно из физических качеств, мы имеем влияние и на остальные. Характер и величина данного влияния зависят от 2-х причин:

Первая - применяемых нагрузок

Вторая - уровня физической подготовленности.

У людей с небольшим уровнем физической подготовленности, упражнение, требующее проявления только одного физического качества, потребует значительные требования к другим. Допустим, для новичков бег на 100 м является испытанием не только их быстроты, но в большой мере и силы, ловкости, выносливости. Большое количество раз было показано, что на первоначальных этапах тренировки улучшения силы, быстроты или выносливости способствует совершенствование и других качеств [26]

Ю.А. Шахмурадов думает, что для достижения высочайших результатов в борьбе борец должен не только иметь высокую работоспособностью, но и должен иметь соответствующий уровень физических качеств. Исходя из показанных исследования, у борцов высшей категории очень хорошо развита мышечная и взрывная сила, быстрота и ловкость, выносливость, гибкость. [1].

Большое количество авторов считают, что без развитых силовых и скоростных способностей, гибкости, выносливости невозможно добиться высоких результатов, несмотря на хорошую техническую и тактическую подготовленность.

1.3 Методы физической подготовки борца

Ю.А. Шахмурадов высказывает, что хорошая физическая подготовленность борца в борьбе учитывается из нескольких компонентов тренировочной подготовки, а именно:

Разминкой перед основным тренировочным планом.

Основная часть тренировки, отработка комбинаций, отработка приемов.

Общей физической подготовки.

Подходящий для конкретного спортсмена план тренировок следует подбирать индивидуально и этот факт следует учитывать тренеру при непосредственно проведении учебно-тренировочного занятия, любой спортсмен имеет разную от другого физическую подготовку и это ключевое при отработке приёмов и комбинаций. Каждому спортсмену присущи любимые приёмы, которые соответствуют его физическому развитию, отработка которых совершенствует рост спортивного мастерства. Абсолютно любой спортсмен, использует свою тактико-техническую подготовку для проведения приёмов, подходящих его физическому развитию. Например: если физически неразвитый спортсмен стремится вести атакующие действия приёмами, требующие определенную физическую силу, то его атака не будет опасной для любого противника. Если у конкретного спортсмена развитие какого-либо физического качества преобладает над другим, то при подборе и совершенствованию приёмов и комбинаций, борцу нужно выбирать такие приёмы, которые могли бы соответствовать его физическому развитию. Из вышеперечисленного следует выделить, что конкретная техническая подготовленность борца происходит на его индивидуальных, волевых, моральных данных [1].

В.П. Филин утверждает, что эта теория и методика спорта высших достижений – это есть совокупность знаний о основном содержании, формах построения и условиях спортивной подготовки детей, юношей и подростков, спортсменов высокой квалификации, о главных закономерностях данного педагогического процесса, одинаковых для абсолютно различных видов спорта.

Четкое управление системой подготовки спортивных резервов следует осуществлять с учетом следующих методических положений:

Строгая последовательность определения поставленных задач, использование методов и средств тренировки; применение конкретных организационных форм спортивной подготовки взрослых спортсменов, подростков, юношей, детей.

Последовательный прирост объема средств общих и специальных физической подготовки.

Преемственность объема и интенсивности тренировочных нагрузок, их ощутимый рост на протяжении многих лет тренировок, последующее увеличение объема тренировочных нагрузок.

Одновременное и параллельной совершенствование основных физических качеств спортсмена на конкретном этапе длительной тренировки и в частности развитие каких то качеств в возрастные периоды, наиболее подходящие для этого.

Систематическое использование комплексов контрольных испытаний на каких либо этапах многолетней подготовки и в годичных циклах [28].

О.П. Юшков высказывает, что чрезмерное количество нагрузок предполагает высокие требования, как к функциональному состоянию организма борца, так и к технической составляющей. В данных условиях ключевое значение приобретает правильное изучение технике борьбы на первоначальном этапе.

Исходя из мнений современных представителей, точность движения основана на постоянной, непрерывной их изучения в ответ на сигналы обратной связи, а именно: проприоцептивные и зрительные. Эта коррекция действует в микроинтервалах времени по ходу двигательного действия.

Систематическое предварительное корректирование помогает технически грамотному закреплению двигательного действия, позволяет выполнять обученное действие сразу же на достаточно высоком техническом уровне.

Совершенствование физических качеств, проводилось в полном соответствии с возрастными особенностями и во взаимосвязи с изучаемой на данном этапе техникой.

Плановый учет, проверка и оценка изучаемой техники борьбы способствуют четко судить об эффективности обучения, его положительных и отрицательных сторонах, выявить причины недостатков и рассмотреть пути усовершенствования учебно-тренировочного процесса. Несмотря на это, постоянный контроль за изучаемой и усовершенствуемой техникой позволяет стимулировать борцов на работу, давать уверенность их действиям.

Данная методика педагогической оценки технических приемов экспериментально проверена и подтверждена инструментальными методами [6].

А.Е. Павлов считает, что анализ мнения экспертов и соревновательной деятельности главных борцов вольного стиля позволяет увидеть основные пути усовершенствования методики улучшения приемов у борцов. Например, были определены самые основные подходы к изучению процесса многолетней тренировки, определены наиболее эффективные приемы, обучение которым следует совершенствовать уже в возрасте 18-23 лет. Также определены тех

нические средства, сделан анализ методов их использования в тренировочном процессе, позволяющий параллельно делать процесс обучения и контролировать специальную физическую подготовленность и освоение обучаемых технических действий [27]

А.К. Морозов полагает, что спортивное мастерство прямо зависит от уровня физических качеств и теоретической подготовленности. Так или иначе, высокий уровень технико-тактической подготовленности является главной основой мастерства спортсменов, во многом определяет их возможности.

Суть выполнения технических приемов в борьбе к ограничению степени скованности движения противника в атаке.

Анализ научно-методической литературы, анкетного опроса, педагогических наблюдений помог определить, что 75-80 % приемом в соревнованиях по борьбе составляют сбивания, переводы и броски разным захватом ног. Исходя из этого, выявлена незначительная эффективность и результативность, что можно объяснить отсутствием в теории и практике борьбы конкретных, научно обоснованных рекомендаций по технике использования и необходимых количественных и качественных технических приемов.

Отличная физическая подготовка одна из основ для совершенствования всех сторон подготовки борца, и ей следует уделять большое внимание, как новичкам, так и спортсменам высокого класса.

Планируя тренировки по конкретному разделу физической подготовки, спортсмены и тренера стараются ставить конкретные задачи – совершенствовать определенное качество.

Конечно же, при выполнении упражнения будут улучшаться различные качества, но при определенном подборе средств и методов нужно определять их непосредственную направленность на развитие ведущего качества [29].

М.П. Шестаков полагает, что динамика роста спортивных результатов в определенной степени является следствием значительного улучшения организации процесса тренировки. Огромное значение для более эффективной спортивной тренировки имеет правильное управление. Научно обоснованное управление нереально осуществить благодаря анализу планов подготовки основных спортсменов, повторения их «секретов» без подготовки к индивидуальным особенностям данного спортсмена. При грамотной постановке дела по отношению к практическому построению тренировки в каждой ее фазе и стадии предполагает ее мысленное конструирование. Основные части процесса управления: практическое построение и контроль тренировки составляют, принципиально неразделимый круг операций, постоянно используемый по мере совершенствования тренировочного процесса.

Объектом теории технической подготовки являются программы теоретических представлений и моторных реализаций целенаправленных действий в высших отделах головного мозга. Наличие и количественная оценка степени их совершенства выявляются в ходе двигательной деятельности. Предметом теории технической подготовки следует признать закономерности формирования двигательных умений и навыков. В соответствии с определенными выше объектом и предметом, а также с логикой развития теоретического исследования основными задачами теории технической подготовки являются следующие:

- разработка умозрительных и математических моделей опорно-двигательного аппарата и ЦНС;

- разработка методов формирования произвольных программ двигательных действий;

- разработка методов перестройки программ произвольного управления моделями ОДА спортсмена;

- разработка методов контроля за уровнем технической подготовленности, а также за содержанием технической подготовки;

- планирование технической подготовки.

Основная задача технической подготовки спортсменов заключается в выработке методики тренировки с учетом заданных целей, критериев и информации о строении организма, законах его функционирования и развития. При этом необходимым является обеспечение стабильного, сбалансированного по ресурсам и срокам функционирования объекта при стремлении достичь поставленной им цели. Субъекты управления – основные морфоструктуры организма спортсмена, эффективное управление которым невозможно без широкой всесторонней оценки всевозможных и планируемых результатов его деятельности [17].

В.К. Звездин высказывает: про мышечную силу и методику воспитания.

Сила - есть взаимодействие всех психологических процессов, которые действуют в организме человека, благодаря которым можно преодолеть внешние сопротивления и противостоять им. Некоторые сторонники общей механики силы, в целом называют любое действие одного тела на другое, вследствие, тело меняет свое механическое состояние. Силой любой мышцы определяется способность выполнить множество усилий в момент когда она сокращается.

В целом, сила выступает как одна из причин движения и мера взаимодействия сил. С помощью мышечных напряжений можно делать механическую работу — остановить движущееся тело, поднять штангу, ускорить, замедлить движущееся тело, подвинуть стол. Величина самого предельного напряжения, которую мышца имеет возможность развить при возбуждении, считается мерой силы.

Одни из условий проявления силы различны и имеют свои особенности. Например, сила мышц, зависит от местоположения тела и его отдельных звеньев в пространстве. Структуры мышц и их физиологического поперечника, степени связки и формы прилегания с другими мышцами, от биохимических действий, происходящих в мышцах, от пусковых импульсов центральной нервной системы, от растяжимости и гибкости мышечной ткани. Одна из главных ролей в силовых проявлениях во многом относится к деятельности ЦНС, а также, слаженность процессов нервно-мышечной координации и концентрации воли.

Полагают, что если человек поднимает максимальный вес, то он сильнее всех. Это мнение неверно.

В спортивной практике различают абсолютную силу, как форму наивысшего напряжения, и относительную. Абсолютная сила заключается в максимальном показатели мышечного напряжения не считая массы тела, относительная — отношение величины абсолютной силы к общей массе тела. Именно данное разделение понятий силы имеет значимое практическое значение. В гимнастике, лучший спортивный результат напрямую зависит от показателя относительной силы, в то время, в тяжелой атлетике и в метаниях спортивных снарядов — от уровня абсолютной силы.

Лучшие силовые качества так же могут проявиться в условиях различного режима работы мышц: статическом (изометрическом) без изменения длины мышцы и динамическом (изотоническом) с изменением длины мышцы. Так же последний подразделяется на преодолевающий (миометрический) с уменьшением мышцы и уступающий (плиометрический) с удлинением мышцы.

Так же есть несколько разновидностей силы — силовая динамическая выносливости, статическая сила, скоростная сила, силовая статистическая выносливость. В литературе могут встретиться такие терминологические понятия, как жимовая сила, тяговая, взрывная и др.

Основное свойство силы – это сокращение мышечной ткани в ответ на раздражение (механическое, электрическое, химическое).

В теоретическом и практическом воспитании силы имеются два принципиально противоположных метода — электростимуляция мышц и метод использования упражнений с сопротивлением. У данных методик общая физиологическая основа и действуют они мощным раздражителем живой ткани.

Конкретно для практического применения электростимуляции применяется переменный ток звуковой частоты с конкретной модуляцией, благодаря которой идет обеспечение способности вызывать сокращение мышц без различных болевых ощущений.

Анализируя устройство сокращения мышц, известный физиолог профессор Е. К. Жуков написал: "Сокращение мышечных волокон, связано с проходом электрического нервного импульса, что приводит к генерации другого электрического сигнала — потенциала действия мышечного волокна, благодаря которому и запускается сократительный процесс".

Главный и один из авторов применения электростимуляции при профессиональной подготовке спортсменов профессор Я.М. Коц полагает, что электрические сигналы, вызывающие сокращение мышц, приводят к моментальному увеличению ее физиологического поперечника, вследствии, и к увеличению силы.

Даже несмотря на некоторые достоинства, метод электростимуляции не получили широкой огласки и применения в практике. Было установлено, что проявление силовых качеств, сообща с центральной нервной системой, то есть с волевыми проявлениями. Данный способ электростимуляции устраняет проявление волевых качеств. Большие успехи и достижения может принести только воля. Благодаря волевым усилиям индивид способен заставить себя преодолеть любые препятствия встречающиеся у него на пути. Помимо всего этого, метод электростимуляции требует дорогостоящей и специальной аппаратуры и подготовленных, профессиональных кадров.

Метод упражнений - это сознательное и активное воздействие на организм благодаря сопротивлению.

Упражнения – это есть определенные по степени координационной сложности, объему, интенсивности и временной продолжительности двигательные действия.

В качестве отягощении в основном применяются гимнастические снаряды, различного веса камни, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы, набивные мячи, а также упражнения в преодолении собственного тела и веса партнера.

Данные тренировочные занятия можно проводить на стадионе, в спортивном зале, на спортивных площадках, в парке, в лесу, во дворе, дома и др. доступных местах.

Метод повторных усилий — определенные упражнение делается с привычной скоростью до явно выраженной усталости. Вес отягощения подбирать нужно так, чтобы количество повторений было не более 10-12 раз в одном подходе.

Метод максимальных усилий — используется лишь в тех случаях, когда необходимо проявить максимум силовых возможностей, не больше чем в 2-3 попытках с интервалом отдыха между ними. Метод несложен лицам с хорошей физической подготовкой.

Метод динамических усилий способствует производить двигательное действие с наибольшей скоростью за определенное время. Применяются малый и средний веса. Нужно завершить упражнение с момента конкретного замедления скорости выполнения.

Метод статических усилий предполагается для спортсменов, прошедших предварительную специальную подготовку. Основа метода заключается в способности поддерживать напряжение мышц сравнительно очень долгое время в изометрическом режиме. Данный метод используется для развития статической силы и статической выносливости. Статическими упражнениями не желательно заниматься длительное время, потому что создается очень сильное нервное напряжение при анаэробных условиях работы организма.

Метод скоростно-силовых напряжений отражается в способности проявления скоростной силы в ранней стадии напряжения. В спортивной практике можно встретить при выполнении сгибательно-разгибательных движений, рывково-тормозных усилиях, своеобразных "христовых" движениях, в прыжках в глубину с последующим отскоком.

Метод скоростно-силовых движений выражается в том, что используется мощное начальное напряжение с дальнейшим наращиванием его по всей амплитуде движения с максимальной скоростью.

Последние два метода занимают особенное место в подготовке спортсменов, потому что от скорости начального напряжения зависит успешность исполнения большинства упражнений.

Метод комбинированных воздействий выражается в использовании всяческих режимов работы мышц и их сочетаний в одном и том же подходе. Метод значится весьма эффективным и широко используется в практике в системе круговой тренировки.

Переключение с одного метода работы на другой имеет большое значение и требует для этого специальной подготовки. Физиологический механизм переключения режимов работы мышц связан со сложными нервно-мышечными процессами (Ю.3. Захарьяни, 1968). Известный физиолог М.И. Виноградов считает, что объединение нескольких режимов работы мышц в единый цикл обеспечивает условия повышения эффективности работы в целом.

Метод "до отказа" используется в том случае, когда нужно развить мышечную массу. Упражнения выполняются максимальное количество раз в одном подходе [30].

Примерные величины тренировочной нагрузки с преимущественной направленностью на развитие силы. [19]

|

Название метода |

Преимущественная задача |

Характер выполнения упражнения |

Величина силы в % от максимального уровня |

Число повторений в одном подходе |

Продолжительность интервал отдыха |

Число подходов |

Число занятий в неделю |

|

Повторный метод |

Совершенствование нервно-мышечной координации |

Повторное упражнение на одном уровне усилий |

50-60 |

20-30 |

1-2 мин |

5-6 |

3 подряд, день отдыха, 2 подряд, день отдыха |

|

Метод до «отказа» |

Увеличение мышечной массы |

Повторение упражнения для больших мышечных групп |

60-80 |

До «отказа» |

1-2 мин |

2-3 |

3 через день отдыха |

|

Метод больших усилий |

Воспитание способности проявлять силу и совершенствование нервно-мышечной координации |

Повторение упражнения с постепенным повышением уровня усилий в каждом подходе |

80-95 |

2-3 |

3-4 |

3-6 |

3 через день отдыха |

|

Метод максимальных усилий |

Воспитание способности проявлять наибольшую силу |

Выполнение избранного вида спорта или его части |

Со стремлением превысить максимум |

1 |

2-5 мин |

2-3 |

2-3 |

|

Изометрический метод |

Воспитание способности проявлять максимальную силу в статических упражнениях |

Статические усилия, направленные на преодоление неподвижного внешнего сопротивления и проявляемые в определенной позе |

100 |

Продолжит. 2-6 сек |

2-3 мин |

2-3 |

1-2 |

|

Волевой метод |

Воспитание способности управлять силовыми проявлениями мышц |

Медленные движения с волевым сокращением мышц |

60-80 |

5-6 |

10-15 сек |

2-3 |

4-5 |

|

Изометрический |

Укрепление силы и воспитание умения проявлять ее в разных уровнях, но при заданной равномерности |

Силовое напряжение требуемого равномерного проявления с преодолением равномерного сопротивления на разных его уровнях |

40-80 |

6-8 |

2-5 мин |

12 |

3-5 |

1.4 Влияние физической подготовки на освоение технико-тактических действий в борьбе.

Известно, что спортсмен-единоборец должен быть сильным и выносливым, быстрым, ловким и гибким, и, наконец, смелым и решительным. Однако, двигательные качества связаны с генетическим кодом, т. е. пределы развития их заложены в человеке. С другой стороны, настойчивое развитие некоторых из них ограничивает возможность совершенствования других. И, наконец, из-за недостатка времени развить каждое двигательное качество до очень высоких кондиций в процессе тренировочной работы невозможно. Как показывает практика, предела же технико-тактического совершенствования пока не видно. Спортсмен должен уметь логически мыслить и быстро соображать, чтобы составлять правильный тактический план схватки и вовремя принимать необходимые решения. В учебно-тренировочной работе развитию этих качеств у спортсменов уделяется много внимания.

При подготовке спортсменов высокой квалификации недостаточно ориентироваться только на высокий уровень их физической и психологической подготовленности. Необходимо вести поиск путей повышения результатов в единоборствах за счет рационального использования технического мастерства на базе высокой тактической подготовки единоборцев, так как она играет большую роль в достижении победы над соперником. Она позволяет более рационально распределять силы в процессе соревнования, схватки и на более качественной основе выполнять свои атакующие приемы, что, в конечном счете, дает возможность правильно решать задачи достижения высоких спортивных результатов.

Под «технической подготовкой» спортсмена принято понимать обучение и совершенствование его техники движений и действий с последующей реализацией их в условиях противоборства).«Техническая подготовка» спортсмена - процесс обучения его основам техники соревновательных действий, или действий, служащих средствами тренировки, а также совершенствование избранных форм спортивной техники. Как и всякое целесообразное обучение, техническая подготовка спортсмена представляет собой процесс управления формированием знаний, умений и навыков (в данном случае, относящихся к технике двигательных действий). На нее распространяются общие принципы дидактики и дидактические положения методики физического воспитания.

Центральная задача в технической подготовке - сформировать такие навыки выполнения соревновательных действий, которые позволили бы спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его возможности в состязаниях, и обеспечить неуклонное совершенствование технического мастерства в процессе многолетних занятий спортом.

Необходимые предпосылки реализации данной задачи обеспечивает общая разносторонняя подготовка спортсмена, в том числе общая техническая подготовка, которая заключается, прежде всего, в пополнении фонда двигательных умений и навыков, являющихся предпосылкой формирования технических навыков в спортивных единоборствах. В ней широко используется эффект положительного переноса навыков: навыки, формируемые в процессе общей подготовки, входят - обычно в преобразованном виде - в состав возникающих на их основе специфических навыков и содействуют их совершенствованию. Кроме того, расширение фонда двигательных умений и навыков способствует проявлению экстраполяции - возможности выполнять движения «с листа», без предварительной подготовки. Общая техническая подготовка спортсмена включает также обучение технике упражнений, избираемых в качестве дополнительных средств физической подготовки (понятно, что раньше, чем использовать то или иное упражнение как средство воспитания физических качеств, нужно научиться технически правильно его выполнять). Кроме освоения навыков существенной стороной этого раздела подготовки должно быть воспитание координационных способностей, от которых в решающей мере зависит степень технического совершенствования.

Важнейшим разделом тактической подготовки является овладение практическими элементами спортивной тактики:

- целесообразными средствами и способами соревновательных действий, обуславливающими эффективность соревновательной борьбы;

- способами рационального распределения сил в процессе соревнований;

- приёмами психологического воздействия на соперников и маскировки собственных намерений.

Следует отметить, что в спортивных единоборствах не удаётся предвидеть все возможные варианты развёртывания спортивной борьбы. Поэтому в процессе тактической подготовки следует разрабатывать несколько моделей тактических действий, которые могли быть реализованы в зависимости от условий, сложившихся в конкретном поединке. Одновременно следует предусматривать и возможность оперативной коррекции разработанных моделей, адекватной требованиям соревновательной ситуации, что обуславливает лабильность, вариативность и, в конечном счёте, эффективность применяющихся моделей. Способность интуитивно находить и реализовывать правильные решения в сложных и вариативных условиях единоборства связана с творческими возможностями спортсмена, особенностями его мышления, своеобразным талантом.

В процессе овладения технико-тактическими действиями (ТТД) спортсмен привыкает анализировать движения. При этом в коре больших полушарий головного мозга образуются новые временные связи, что является одной из физиологических основ ловкости. Это значит, что спортсмен вырабатывает умение корректировать свои действия с учетом изменения динамической ситуации поединка. Кроме того, известно, что в большинстве случаев лишь спортсмены, развившие ловкость в детском и юношеском возрасте, способны в дальнейшем вырабатывать новые навыки и что только при систематической подготовке спортсменов усилия тренеров сборных команд расширить технический арсенал сложившихся спортсменов дадут результат.

Успешность тактической деятельности спортсмена зависит от уровня развития способностей, определяющих направленность тактического мышления. Мыслительную основу спортивной тактики составляют психологические проявления опережающего функционирования мозга, которое было названо «антиципацией». В спортивной деятельности это определение известно как способность спортсмена предвосхищать и упреждать, все события, имеющие место в двигательной деятельности. Предвидение имеет огромное значение в спортивных единоборствах, так как тесно связано с антиципацией тактико-технических действий соперника. Предвидеть - значит мысленно заглянуть вперед, представить картину предстоящих событий, уловить в них главное, решающее, от чего в значительной мере будет зависеть результат поединка и соревнования в целом.

Данный феномен мыслительно-тактической способности человека изучен и доказательно подтвержден существованием многоуровневой структурой познавательных процессов. Он является одним из компонентов функциональных резервов организма, раскрывающих работу психологических механизмов, активно участвующих в принятии оптимальных тактических решений, существенно повышающих результативность соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев.

Быстротекущие ситуации спортивных единоборств предъявляют особые требования к скорости переработки информации, поступающей извне, к способности оценивать постоянно меняющиеся события, принимать адекватные решения и быстро их реализовывать. Все это требует высоких интеллектуальных способностей, хорошей обученности и высокой помехоустойчивости всех систем организма.

Наличие многообразия ситуаций в спортивных единоборствах увеличивает время принятия спортсменом решений (возрастает его латентный период реакции), тогда как скоротечность ситуаций требует их сокращения. Кроме того, высокая конфликтность, возникающая между соперниками, в большинстве случаев приводит к искажениям в оценке принятия правильных решений. Для уменьшения времени, необходимого на решение текущих тактико-технических задач и повышения помехоустойчивости спортсменов к системе возникающих сбивающих факторов, необходимо создавать учебно-тренировочные модели, копирующие вероятные технико-тактические ситуации, и системно совершенствовать все варианты их решения.

При систематическом совершенствовании тактико-технических действий, у спортсмена-единоборца развивается способность экстраполировать начало атакующего приема соперника, предугадывая его направление, скорость и направленность комбинационных действий, а также совершенствуется способность к деталировке и вариативному восприятию ритма структурного рисунка приема и его пространственно-временных характеристик. Все эти аспекты моторной деятельности спортсмена, синтезируясь в конкретный тактико-технический комплекс движений, реализуются через его сенсорную и двигательную чувствительность, значительно трансформируя мощность его мышечных напряжений, тем самым существенно повышая результативность выполняемого технического действия.

Так же как и в других видах спортивных единоборств в процессе обучения тактике комплексных видов спортсмен должен последовательно овладеть рядом разделов: 1) быть в курсе общих положений тактики; 2) изучить сущность и закономерности соревнований; 3) в совершенстве знать способы, средства и возможности тактики; 4) изучить тактический опыт сильнейших соперников; 5) иметь навыки практической реализации элементов, способов, приемов, вариантов тактики в условиях тренировочных занятий и соревнований; 6) изучить силы соперников, их тактическую, физическую и волевую подготовленность и тактический арсенал ведения поединков; 7) уметь разрабатывать тактику к предстоящему соревнованию с учетом знаний условий соревнований, сил и возможностей предстоящих соперников; 8) проводить разбор, анализ проведения схваток в прошедших соревнованиях, эффективность избранной тактики и всех ее составляющих.

При этом необходимо ориентироваться на выбор следующих задач:

1. Выбор стратегической линии поединка, состоящей из системы локальных задач, решаемых в каждый период единоборства. При их благоприятной реализации спортсмену будет сопутствовать успех.

2. Создание благоприятной динамической ситуации адекватными тактическими средствами или использование ошибочных действий соперника в целях результативного атакующего приема.

3. Реализацию личного технико-тактического потенциала в невыгодных для соперника условиях поединка (передвижения, стойка, коронный прием, комбинация).

4. Подбор оборонительных действий, нейтрализующих основные атакующие приемы соперника.

Главенствующая роль при обучении и совершенствовании тактико-технических действий принадлежит правильному подбору средств и методов, обеспечивающих оптимальное развитие двигательно-координационных способностей спортсмена.

Исходя из этого, можно составить план достижения стратегической цели и определить арсенал технико-тактических действий для выполнения поставленных задач, нацеленных преимущественно на достижение чистой победы.

1.4.1 Влияние силовой подготовки на выполнение технических действий в борьбе.

Нельзя увлекаться односторонней тренировкой. Выполнение в течение длительного времени только силовых упражнений может привести к тому,что борец несколько утратит быстроту действий и остроту мышечно-суставной чувствительности, а при продолжительной работе мышцы будут откать, что не позволит быстро и правильно выполнить техническое действие в борьбе. Этого не случится, если силовые упражнения чередовать с упражнениями на развитие быстроты и гибкости, а также сочетать их с упражнениями на тонкую нервно-мышечную координацию. Наряду с силовыми упражнениями надо выполнять упражнения на растягивание активно работающих мышц и особенно мышц антогонистов.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1 Задачи исследования

1. Определить теоретические аспекты силовой подготовки спортсменов.

2. Разработать специальную методику силовой подготовки у борцов

3. Определить средства и методы совершенствования силовой подготовки юных борцов вольного стиля и экспериментально проверить их эффективность.

2.2 Методы исследований

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Анкетирование.

3. Педагогическое наблюдение.

4. Педагогический эксперимент

5. Математико-статистические методы.

Анализ научно-методической литературы. По нашей теме мы осуществили аналитический обзор 30 научных и специальных работ по данному вопросу. Исследовательская работа – это, прежде всего обобщение уже имеющейся информации. По литературным источникам можно ясно представить все то, что имеет значение к изучаемой проблеме: ее постановку, историю, степень разработанности, применяемые методы исследования.

Анкетирование. Наиболее распространенной формой опроса является анкетирование, проведение которого предусматривает получение информации от опрашиваемых путем письменного ответа на систему стандартизированных вопросов и заблаговременно подготовленных анкет. Одно из преимуществ анкетирования – возможность охвата сразу всех опрашиваемых. К тому же результаты анкетирования удобно подвергать анализу методами математической статистики.

Педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение как метод исследования представляет собой целенаправленное восприятие какого-либо явления, с помощью которого исследователь вооружается конкретным фактическим материалом или данными. Это планомерный процесс и анализ – оценка без вмешательства процесса исследования.

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент - специально организуемое исследование, проводимое с целью выяснения эффективности применения тех или иных методов, средств, форм и нового содержания обучения. В отличие от изучения сложившегося опыта с применением методов, регистрирующих лишь то, что уже существует в практике, эксперимент всегда предполагает создание нового опыта, в котором активную роль призвано играть проверяемое нововведение.

Математико-статистические методы. Для оценки результатов педагогического воздействия широко используются методы качественного и количественного анализов. В последние годы происходит интенсивный процесс внедрения количественных методов, основанных на использовании математического аппарата.

2.3 Организация и проведение исследований

1 этап. Сбор и анализ научно-методической литературы.

2 этап. Проведение педагогических наблюдений экспериментов и исследований.

3 этап. Сбор и анализ полученных результатов

3.1 Выявление недостатков при повышении спортивного результата

Анализ литературы показал что проблема – физической подготовленности, занимает, основную роль в деятельности борцов.

Нами было проведено анкетирование с целью выявления главных недостатков, мешающих повышению спортивного результата в борьбе.

Было опрошено 10 респондентов, 60% МС, 40% КМС.

На вопрос играет ли основную и основополагающею роль в подготовке борца физическая подготовка 9 респондентов ответили «да» потому что физическая подготовка это один из главных компонентов подготовки борца и результативного выступления на соревнованиях, 1 воздержался от ответа.

На вопрос, какие виды физической подготовки вы знаете 1 ответил, что знают только (ОФП), ответили что знают (ОФП, СФП), 10% респондентов ответили что знают (ОФП, СФП, ТФП), 1 не смог ответить.

На вопрос, в каком возрасте надо развивать (СФП), 6ответили, что СФП надо развивать в возрасте 12-14лет. 2респондента ответили, что СФП надо развивать в возрасте 15-16лет. 2 респондента ответили, что СФП надо развивать в возрасте от 8 до 18лет.

На вопрос, какие физические качества развивает (ОФП) большинство 5 респондентов ответили, что ОФП развивает (силу, выносливость, быстроту и гибкость). 4 ответили, что знают три физических качества (сила, выносливость, гибкость). 1 ответил, что знает только два физических качества (силу, выносливость).

На вопрос дайте определение термину специальная физическая подготовка (СФП) 6 ответили, что специальная физическая подготовка направлена на развитие двигательных качеств, строго в соответствии с требованиями, предъявляемыми спецификой конкретного вида спорта. 4не смогли дать определение (СФП).

На вопрос дайте определение общей физической подготовки 5 ответили, что ОФП обеспечивает разностороннее развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости 4 респондента не смогли дать определение ОФП.

На вопрос дайте определение силы человека 6 респондентов ответили, что сила человека – это способность его мышц преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 3 респондента не смогли ответить на этот вопрос.

3.2. Экспериментальное обоснование особенностей развития силы борцов

В настоящее время в результате изменения правил в борьбе и увеличением времени периодов на проведение технических действий, для проведения приемов необходима сила, чтобы соперник не успел среагировать, на прием и провести контратаку или защиту.

Цель эксперимента является, повышение спортивного результата борцов, путём эффективной организацией тренировочного процесса нацеленного на работу с выполнением упражнений на развитие силы. Сила - способность преодолевать сопротивление с максимальным мышечным напряжением.

Мы решили провести эксперимент для повышения силы. Контрольная группа тренировалась по обычному учебно-тренировочному плану без внесения изменений в тренировочный процесс, а в экспериментальной группе делался акцент на группу упражнений:

1) Подтягивание с отягощением.

2) Приседание с отягощением.

В данном научном эксперименте участвовало 20 спортсменов разной весовой категории и разных спортивных званий. Эксперимент проходил на базе спортивного комплекса «Измайлово» в зале вольной борьбы, на протяжении 3 месяцев. Нами были отобраны 10 человек в экспериментальную группу, другие 10 человек были определены в контрольную группу.

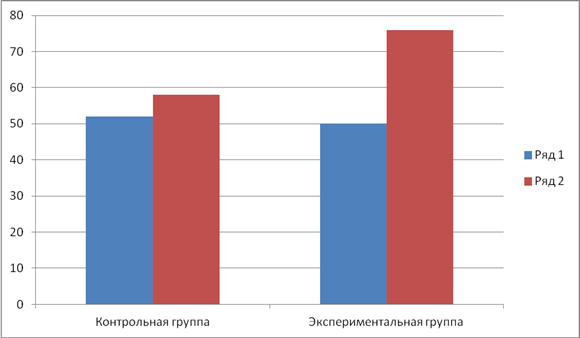

Перед началом эксперимента, нами был проведен визуальный анализ учебно-тренировочной схватки борцов, состоящих в эксперименте. Анализ показал, что борцы контрольной группы, состоящие из 10 человек, сделали 87 технических действий, 52 из которых увенчались успехом. 82 технических действия в сумме провели борцы экспериментальной группы, так же состоящих из 10 человек, 50 из которых достигли успеха.

Рис.-1(Диаграмма)

Экспериментальной группе давались 2 раза в неделю(среда и суббота), специальные упражнения, направленные на совершенствование силовой подготовки. (Подтягивания без отягощения, упражнения с резиной, лазание по канату без помощи ног, приседание с отягощением, выпады с отягощение, выпрыгивание вперед из положения сидя (лягушка)). Контрольная же группа тренировалась по общему плану.

В учебно-тренировочном процессе при подготовке борцов вольного стиля в группах спортивного совершенствования, следует использовать индивидуальной подход по совершенствованию силовой подготовки.

Т.К. в эксперименте использовался метод максимальных усилий, вес отягощения подбирался индивидуально, в зависимости от силовых возможностей спортсменов.

В конце эксперимента нами было замечено, что в экспериментальной группе показатель результативности действий стал выше. 90 действия, из которых только 76 достигли успеха в контрольной группе и 89 действий из которых 58 достигли успеха. Прирост успешно выполненных технических дейтсвий у борцов контрольной группы вырос на 11%, у экспериментальной на 52%.

Рис.-2 (Диаграмма)

Таблица 1. Результаты спортсменов контрольной группы подтягивание с отягощением (3 месяца)

|

ФИО |

Вес спортсмена |

Вес отягощения |

Подтягивание с отягощением |

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

|||

|

1. Караханов Р.. |

52 |

17,5 |

4 |

4 |

|

2. Керимов И. |

72 |

37,5 |

2 |

2 |

|

3.Зарубин И. |

70 |

27,5 |

2 |

2 |

|

4. Корчагин А. |

72 |

25 |

1 |

1 |

|

5. МагамедовА. |

74 |

27,5 |

1 |

2 |

|

6. Сулейманов Ш. |

75 |

27,5 |

2 |

2 |

|

7. Ефремов Б. |

68 |

40 |

1 |

1 |

|

8. Самадов С. |

94 |

35 |

3 |

3 |

|

9. Спиридонов А. |

88 |

40 |

1 |

1 |

|

10. Вознесенский А. |

68 |

37,5 |

1 |

2 |

Таблица 2. Статистическая обработка результатов подтягивание с отягощением, спортсменами контрольной группы

|

Ф. И. О |

N1 |

N2 |

|

1. Караханов Р.. |

4 |

4 |

|

2. Керимов И. |

2 |

2 |

|

3.Зарубин И. |

2 |

2 |

|

4. Корчагин А. |

1 |

1 |

|

5. МагамедовА. |

1 |

2 |

|

6. Сулейманов Ш. |

2 |

2 |

|

7. Ефремов Б. |

1 |

1 |

|

8. Самадов С. |

3 |

3 |

|

9. Спиридонов А. |

1 |

1 |

|

10. Вознесенский А. |

1 |

2 |

|

Среднее |

X1 |

X2 |

|

1,9 |

2,3 |

|

|

σ±0,9 |

σ±0,89 |

|

N1 – показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3 месяца), подтягивание с отягощением, до эксперимента;

N2 - показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3 месяца), подтягивание с отягощением, после эксперимента;

Х1 – среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), до эксперимента;

Х2 - среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), после эксперимента

Таблица 3. Результаты спортсменов подтягивание с отягощением экспериментальной группы (3 месяца)

|

ФИО |

Вес спортсмена |

Вес отягощения |

Подтягивание с отягощением |

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

|||

|

1. Нагиев К. |

52 |

17,5 |

2 |

4 |

|

2. Рахманов Д. |

72 |

37,5 |

1 |

3 |

|

3. Кадыров М. |

70 |

27,5 |

2 |

3 |

|

4. СалпагаровА. |

72 |

25 |

3 |

4 |

|

5. МагамедовМ. |

74 |

27,5 |

2 |

4 |

|

6. ГамидулаевР. |

75 |

27,5 |

1 |

3 |

|

7. КасумовШ. |

68 |

40 |

2 |

4 |

|

8. Абдулкадыров А. |

94 |

35 |

3 |

5 |

|

9. ФурманД. |

88 |

40 |

2 |

4 |

|

10. АбакаровБ. |

68 |

37,5 |

2 |

4 |

Таблица 4. Статистическая обработка результатов подтягивание с отягощением, спортсменами экспериментальной группы

|

Ф. И. О |

N1 |

N2 |

|

1. Нагиев К. |

2 |

4 |

|

2. Рахманов Д. |

1 |

3 |

|

3. Кадыров М. |

2 |

3 |

|

4. СалпагаровА. |

3 |

4 |

|

5. МагамедовМ. |

2 |

3 |

|

6. ГамидулаевР. |

1 |

2 |

|

7. КасумовШ. |

2 |

3 |

|

8. Абдулкадыров А. |

3 |

4 |

|

9. ФурманД. |

2 |

3 |

|

10. АбакаровБ. |

2 |

3 |

|

Среднее |

X1 |

X2 |

|

2 |

3,2 |

|

|

σ±0,7 |

σ±0,6 |

|

N1 – показатель (в количестве раз) спортсмена экспериментальной группы (3месяца), подтягивание с отягощением, до эксперимента;

N2 - показатель (в количестве раз) спортсмена экспериментальной группы (3 месяца), подтягивание с отягощением, после эксперимента;

Х1 – среднестатистический показатель среди спортсменов экспериментальной группы (3 месяца), до эксперимента;

Х2 - среднестатистический показатель среди спортсменов экспериментальнойгруппы (3 месяца), после эксперимента.

Таблица 5. Результат эксперимента по истечению 3-х месяцев

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

% |

|

Контрольная группа |

1,9 |

2,3 |

21 |

|

Экспериментальная группа |

2 |

3,2 |

60 |

По итогам эксперимента мы увидели, что в контрольной группе прирост показателей был намного меньше чем в экспериментальной. Из этого мы сделали вывод, что упражнения на выполнение силовой подготовки были подобраны правильно и дали хороший результат.

Таблица 6. Результаты спортсменов контрольной группы приседание с отягощением (3 месяца)

|

ФИО |

Вес спортсмена |

Вес отягощения |

Приседание с отягощением |

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

|||

|

1. Караханов Р.. |

52 |

95 |

2 |

3 |

|

2. Керимов И. |

72 |

110 |

2 |

2 |

|

3.Зарубин И. |

70 |

95 |

2 |

2 |

|

4. Корчагин А. |

72 |

100 |

1 |

2 |

|

5. Магамедов А. |

74 |

110 |

1 |

2 |

|

6. Сулейманов Ш. |

75 |

110 |

2 |

1 |

|

7. Ефремов Б. |

68 |

95 |

3 |

3 |

|

8. Самадов С. |

94 |

150 |

3 |

3 |

|

9. Спиридонов А. |

88 |

140 |

1 |

2 |

|

10. Вознесенский А. |

68 |

90 |

3 |

4 |

Таблица 7. Статистическая обработка результатов приседание с отягощением, спортсменами контрольной группы.

|

Ф. И. О |

N1 |

N2 |

|

1. Караханов Р.. |

2 |

3 |

|

2. Керимов И. |

2 |

2 |

|

3.Зарубин И. |

2 |

2 |

|

4. Корчагин А. |

1 |

2 |

|

5. МагамедовА. |

1 |

2 |

|

6. Сулейманов Ш. |

2 |

1 |

|

7. Ефремов Б. |

3 |

3 |

|

8. Самадов С. |

3 |

3 |

|

9. Спиридонов А. |

1 |

2 |

|

10. Вознесенский А. |

3 |

4 |

|

Среднее |

X1 |

X2 |

|

2 |

2,4 |

|

|

σ±0,77 |

σ±0,9 |

|

N1 – показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3месяца), приседание с отягощением, до эксперимента;

N2 - показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3 месяца), приседание с отягощением, после эксперимента;

Х1 – среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), до эксперимента;

Х2 - среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), после эксперимента

Таблица 8. Результаты спортсменов приседание с отягощением экспериментальной группы (3 месяца)

|

ФИО |

Вес спортсмена |

Вес отягощения |

Приседание с отягощением |

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

|||

|

1. Нагиев К. |

52 |

95 |

4 |

5 |

|

2. Рахманов Д. |

72 |

110 |

2 |

3 |

|

3. Кадыров М. |

70 |

95 |

2 |

3 |

|

4. СалпагаровА. |

72 |

100 |

2 |

4 |

|

5. МагамедовМ. |

74 |

110 |

1 |

2 |

|

6. ГамидулаевР. |

75 |

110 |

2 |

3 |

|

7. КасумовШ. |

68 |

95 |

3 |

5 |

|

8. Абдулкадыров А. |

94 |

150 |

2 |

4 |

|

9. ФурманД. |

88 |

140 |

1 |

2 |

|

10. АбакаровБ. |

68 |

90 |

3 |

4 |

Таблица 9. Статистическая обработка результатов приседание с отягощением, спортсменами экспериментальной группы.

|

Ф. И. О |

N1 |

N2 |

|

1. Нагиев К. |

4 |

5 |

|

2. Рахманов Д. |

2 |

3 |

|

3. Кадыров М. |

2 |

3 |

|

4. СалпагаровА. |

2 |

4 |

|

5. МагамедовМ. |

1 |

2 |

|

6. ГамидулаевР. |

2 |

3 |

|

7. КасумовШ. |

3 |

5 |

|

8. Абдулкадыров А. |

2 |

4 |

|

9. ФурманД. |

1 |

2 |

|

10. АбакаровБ. |

3 |

4 |

|

Среднее |

X1 |

X2 |

|

2,2 |

3,5 |

|

|

σ±0,87 σ±1,8 |

σ±1,02 |

|

N1 – показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3 месяца), приседание с отягощением, до эксперимента;

N2 - показатель (в количестве раз) спортсмена контрольной группы (3 месяца), приседание с отягощением, после эксперимента;

Х1 – среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), до эксперимента;

Х2 - среднестатистический показатель среди спортсменов контрольной группы (3 месяца), после эксперимента

Таблица 10. Результат эксперимента по истечению 3-х месяцев

|

|

До эксперимента |

После эксперимента |

% |

|

Контрольная группа |

2 |

2,4 |

20 |

|

Экспериментальная группа |

2,2 |

3,5 |

59 |

Вывод

1. Выявлены теоретические аспекты силовой подготовки спортсменов. Существует много методов совершенствования силовой подготовки, наряду с другими методами совершенствования соловой подготовки, наиболее оптимальным для развития и усовершенствования силы, является метод максимальных напряжений. Метод максимальных напряжений — применяется в тех случаях, когда необходимо проявить максимум силовых возможностей, но не более чем в 2-3 попытках с промежуточным интервалом отдыха между ними. Метод доступен лицам с хорошей физической подготовкой.

2. Разработана специальная методика совершенствования силовой подготовки у борцов, в нее входит выполнение специально-силовых упражнения два раза в неделю (Среда и Суббота):подтягивание с отягощением, приседание с отягощением, попеременные выпады ног с отягощением, лазание по канату без помощи ног, лазание по канату без помощи нос с отягощением. Данная методика была внедрена в учебно-тренировочный процесс.

3. Экспериментально доказано, что использование специализированных упражнений методом максимального напряжения является эффективной. По итогам эксперимента было выявлено, что прирост результатов в подтягивание с отягощением у экспериментальной группы составил 60 %, у контрольной 21%. В упражнении приседание с отягощением у экспериментальной группы прирост показателей составил 59%, у контрольной 20%. Таким образом, мы можем сделать вывод, что данная методика является эффективной.

Список использованной литературы

1. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки борцов. Москва 1997.-188с.

2. Ивойлов А.В. О необходимости введения курса теоретических основ спортивной тренировки // Теория и практика Физической Культуры.- 1972.-№5.-с.67-68.

3. Пономарев Н.И. Некоторые проблемы функционирования и развития теории физической культуры // Теория и практика Физической Культуры.- 1996.-№5.-с.55-58.

4. Евстафьев Б.В. Система основных педагогических понятий в области всестороннего физического развития личности // Теория и практика Физической Культуры.- 1985.-№1.-с.45-49.

5. Бальсевич В.К., Наталов Г.Г., Чернышенко Ю.К. Конверсия основных положений в теории спортивной подготовки в процессе физического воспитания // Теория и практика Физической Культуры.- 1997.-№6.-с.15-24.

6. Юшков О.П. Оценка эффективности обучения техническим действиям в вольной борьбе //Спортивная борьба (ежегодник).- 1983.-с.33-35.

7. Станков А.Г. и другие. Индивидуализация подготовки борцов. - Москва, 1984-240с.

8.Рыбаков В.В., Медведева Г.Е., Алешин И.Н., Сидоров А.Д. Подходы к разработке концепции, индивидуализации подготовки спортсменов высокой квалификации // Теория и практика физической культуры. -2000. -№4. - С.57-59.

9. Матвеев Л.П. теория спорта как наука и учебный предмет // Теория и практика Физической Культуры.- 1972.-№3.-с.62-66.

10. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М: Физкультура и спорт .: 1986.- 284с.

11. Сулейманов И.И. Основные понятия теории Физической Культуры: их сущность и соотношение // Теория и практика Физической Культуры.- 2001.-№3.-с.12-17.

12. Селуянов В. Н., Сарсания С.К. Классификация физических нагрузок в теории физической подготовки // Теория и практика физической культуры.- 1991.-№12.-С.2-3.

13. Исаев А.А. Олимпийцы среди нас: Физоргу класса, активисту клуба юных олимпийцев. 2-е изд. и перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 240 с.

14. Ленц. А.Н.Физическая подготовка спортсменов высшего класса. - М.: Изд.–во. Физкультура и спорт,1969.-85с.

15. Холодов. Ж.К., Кузнецов. В.С. Физическая подготовка./ / Теория методика физического воспитания и спорта: Ежегодник.- М.,2001.- 390с.

16. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов-Минск.: Вышэйшая школа,1984.-85с..

17. Шестаков М.П. Управление технической подготовкой спортсменов с использованием моделирования // Теория и практика Физической Культуры.- 1997.-№8.-с.51-54

18. Карпинский А.А. Классическая борьба - Киев: Изд-во Здоровье,1975.-115с.

19. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера - М: Изд-во Физкультура испорт,2004.-288с.

20. Кулик Н.Г., Елисеев С.В. Влияния продолжительности вольных схваток на развитие работоспособности борцов// Теория и практика физической культуры.-1999.-№2.-С.52

21. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. - Киев: «Здоровье»,1990.-200с

22. Дегтярёв И.П. Исследование информативности тестов, определяющих

специальную подготовленность// Теория и практика физической культуры

№12. – 1989. С.28-29.

23. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов-Минск.: Вышэйшая школа,1984.-85с..