Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО

Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся (рис. 1).

![]()

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования:

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).

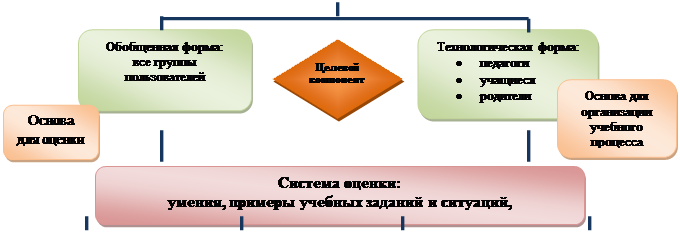

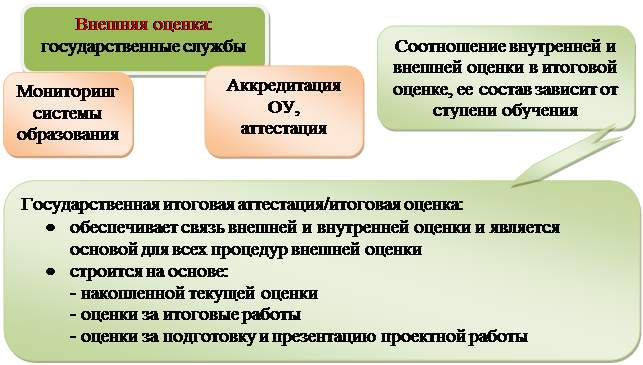

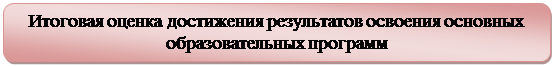

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня (рис. 2).

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов

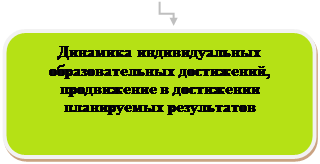

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3).

Рис. 3. Система оценки образовательных результатов

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

- «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.

1.3.1. Оценка личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования.

В настоящее время в гимназии разработано положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».

В портфолио фиксируется

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается учащийся;

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных способностей;

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями.

Оценка личностных результатов развития обучающихся.

Общеучебные и универсальные учебные действия

|

Блок 1. Учебно-организационные действия |

Самооценка (2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) |

|

|

1. |

Умею ставить учебную задачу |

|

|

2. |

Понимаю последовательность действий |

|

|

3. |

Сравниваю полученные результаты с учебной задачей |

|

|

4. |

Оцениваю свою деятельность |

|

|

5. |

Оцениваю деятельность одноклассников |

|

|

6. |

Правильно оформляю работы и веду тетради |

|

|

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)

|

||

|

|

||

|

Блок 2. Учебно-информационные действия |

Самооценка (2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) |

|

|

1. |

Работаю с учебником |

|

|

2. |

Работаю с дополнительной информацией |

|

|

3. |

Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики |

|

|

4. |

Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом |

|

|

5. |

Владею различными видами пересказа |

|

|

6. |

Различаю повествование, рассуждение, описание |

|

|

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)

|

||

|

|

||

|

Блок 3. Учебно-логические действия |

Самооценка (2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) |

|

|

1. |

Умею выделять главное в учебной статье или тексте |

|

|

2. |

Составляю простой план к статье или план действий |

|

|

3. |

Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям |

|

|

4. |

Даю определение по существенным признакам |

|

|

5. |

Высказываю суждения и подтверждаю их фактами |

|

|

6. |

Обобщаю, подытоживаю информацию |

|

|

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)

|

||

|

|

||

|

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия |

Самооценка (2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) |

|

|

1. |

Умею высказывать свои суждения |

|

|

2. |

Задаю уточняющие вопросы |

|

|

3. |

Слушаю других |

|

|

4. |

Распределяю работу при совместной деятельности |

|

|

5. |

Участвую в учебном диалоге |

|

|

6. |

Организовываю работу в группе |

|

|

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)

|

||

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и памятки.

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);

- показатели метапредметных результатов;

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно».

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:

- стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;

- психологические тесты и диагностики;

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;

- «Портфолио» («Портфель достижений»).

1.3.2. Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

2. способность к сотрудничеству и коммуникации;

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:

- стартовая диагностика;

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;

- промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной основе, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

- защита итогового индивидуального проекта.

Оценка предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Установлено четыре уровня достижений:

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить :

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:

- стартовая диагностика;

- тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;

- «Портфолио» («Портфель достижений»);

- Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки).

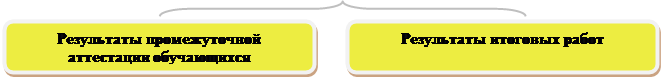

Итоговая оценка выпускника

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

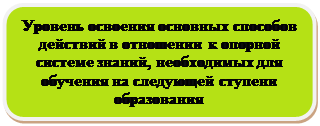

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих:

- результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля достижений, «Портфолио»),

- государственной (итоговой) аттестации выпускников.

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Основные процедуры оценки:

- результаты, выносимые на итоговую оценку;

- составляющие итоговой оценки;

- объяснение результатов итоговой оценки.

![]()

![]()

![]()

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. Итоговая оценка.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;

- особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.

Приложение

Методика «Цветик-семицветик»

(составлена доцентом И.М. Витковской)

Цель: выявление направленности интересов младших школьников.

Ход проведения. Каждым учеником изготавливается цветок со съемными лепестками. Затем педагог предлагает записать на лепестках желания, исполнение которых детям больше всего хочется. Прежде чем записать желание на лепестке, надо поставить порядковый номер. Таким образом, каждый ребенок сформулирует 7 желаний, которые будут им же проранжированы.

Обработка полученных результатов. Для более детального и глубокого анализа результатов целесообразно составить следующую таблицу:

|

Ф.И.О. |

Желание для себя |

Для родных и близких |

Для класса и школы |

Для всех людей |

|

Антонова Аня |

3 |

1,2,6 |

4,5 |

7 |

Подсчитанное количество выборов в каждой колонке позволяет сформировать предположение о направленности интересов учащихся класса. О содержании и направленности интересов каждого ребенка можно судить по его записям на первом, втором и третьем лепестках.

Методика «Беседа о школе».

(Модифицированный вариант Т. А. Нежновой/ Д. Б. Эльконина/ А.Л\Венгера)

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия направленные на определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения\

Возраст: 6,5-8 лет.

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:

1. Тебе нравится в школе?

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь?

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учится в школе, а заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить.

7.

Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит:

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или

пятерку в журнал».

Критерии оценивания:

Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания.

Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа.

Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).

Уровни оценивания:

· Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.

· Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.

· Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами.

· Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.

Методика «Кто Я?»

(модификация методики М. Куна)

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.

Возраст: 9—10 лет.

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?».

Критерии оценивания:

· Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).

·

Обобщенность —

степень обобщенности суждений -

характеристик «Я».

· Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений.

Уровни оценивания:

· Дифференцированность:

1. 1-2 определения, относящихся к 1-й, 2-й категориям.

2. 3-5 определений, преимущественно относящихся ко 2-1, 3-й категориям (социальные роли, интересы, предпочтения).

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных свойств.

· Обобщенность:

1. Учащиеся называют конкретные действия

2. Совмещение 1-й и 3-й категорий

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый).

· Самоотношение:

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение).

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение).

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

Опросник мотивации

(Модифицированный вариант Т.А.Нежновой/ Д.Б.Эльконина/ А.Л\Венгера)

Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной деятельности для школьника.

Возраст: 8—10 лет.

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:

1 — отметка;

2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания);

3 — познавательная мотивация;

4 — учебная мотивация;

5 — социальная мотивация — широкие социальные мотивы;

6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте;

7 — прагматическая внешняя утилитарная мотивация;

8 — социальная мотивация — позиционный мотив;

9 — отрицательное отношение к учению и школе.

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных шкал.

1. Отметка:

· чтобы быть отличником,

· чтобы хорошо закончить школу,

· чтобы получать хорошие отметки.

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц:

· чтобы родители не ругали,

· потому что этого требуют учителя,

· чтобы сделать родителям приятное.

3. Познавательная мотивация:

· потому что учиться интересно,

· потому что на уроках я узнаю много нового,

· потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.

4. Учебная мотивация:

· чтобы получить знания,

· чтобы развивать ум и способности,

· чтобы стать образованным человеком.

5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы:

· чтобы в будущем приносить людям пользу,

·

потому что хорошо

учиться — долг каждого ученика

перед обществом,

·

потому что учение

— самое важное и нужное дело в

моей жизни.

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте:

· чтобы продолжить образование,

· чтобы получить интересную профессию,

· чтобы в будущем найти хорошую работу.

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация:

· чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать,

· чтобы получить подарок за хорошую учебу,

· чтобы меня хвалили.

8. Социальная мотивация — позиционный мотив:

· чтобы одноклассники уважали,

· потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали,

· потому что не хочу быть в классе последним.

9. Негативное отношение к учению и школе:

· мне не хочется учиться,

· я не люблю учиться,

· мне не нравится учиться.

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее согласен; 2 — скорее не согласен, чем согласен; 1 — не согласен.

· Я учусь, чтобы быть отличником.

· Я учусь, чтобы родители не ругали.

· Я учусь, потому что учиться интересно.

· Я учусь, чтобы получить знания.

· Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу.

· Я учусь, чтобы потом продолжить образование.

· Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать.

· Я учусь, чтобы одноклассники уважали.

· Я не хочу учиться.

· Я учусь, чтобы хорошо закончить школу.

· Я учусь, потому что этого требуют учителя.

· Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового.

· Я учусь, чтобы развивать ум и способности.

· Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом.

· Я учусь, чтобы получить интересную профессию.

· Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу.

· Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали.

· Я не люблю учиться.

· Я учусь, чтобы получать хорошие отметки.

· Я учусь, чтобы сделать родителям приятное.

· Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.

· Я учусь, чтобы стать образованным человеком.

· Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни.

· Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу.

· Я учусь, чтобы меня хвалили.

· Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним.

· Мне не нравится учиться.

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося.

Критерии оценивания:

Интегративные шкалы:

учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 — познавательная + 4 — учебная);

социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы + 6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте);

внешняя

мотивация — суммируются баллы по шкалам

(1 — отметка + 7 — прагматическая);

социальная

— стремление к одобрению — суммируются

баллы по шкалам (2 — требования авторитетных лиц + 8 —

социальная мотивация — позиционный мотив);

негативное отношение к школе — 9.

Уровни оценивания:

0 - Пик на шкале «негативное отношение к школе».

1

- Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная —

одобрение).

2

- Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-по

знавательная и социальная шкалы.

3

- Пики учебно-познавательной и социальной мотивации.

Низкие показатели негативного отношения к школе.

Методика оценки уровня воспитанности учащихся

(методика Н.П. Капустина) (1-2 классы)

|

|

Я оцениваю себя |

Меня оценивает учитель |

Итоговые оценки |

|

1. Любознательность: - мне интересно учиться - я люблю мечтать - мне интересно находить ответы на непонятные вопросы - мне нравится выполнять домашние задания - я стремлюсь получить хорошие отметки |

|

|

|

|

2. Трудолюбие: - я старателен в учебе - я внимателен - я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью - мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу - мне нравится дежурство в школе |

|

|

|

|

3. Бережное отношение к природе: - к земле - к растениям - к животным - к природе |

|

|

|

|

4. Мое отношение к школе: - я выполняю правила для учащихся - я добр в отношениях с людьми - я участвую в делах класса и школы |

|

|

|

|

5. Красивое в моей жизни: - я аккуратен в делах - я опрятен в одежде - мне нравится все красивое вокруг меня - я вежлив в отношениях с людьми |

|

|

|

|

6. Как я отношусь к себе: - я управляю собой - я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой - у меня нет вредных привычек |

|

|

|

Оценка результатов:

5 – всегда

4 – часто

3 – редко

2 – никогда

1 – у меня другая позиция

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.

Средний балл

5 - 4,5 – высокий уровень (в)

4,4 – 4 – хороший уровень (х)

3,9 – 2,9 – средний уровень (с)

2,8 – 2 – низкий уровень (н)

ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ»

(методика Н. Е. Щурковой)

Цель: выявить нравственную воспитанность школьников.

Ход тестирования

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву: «м» – мальчик, «д» – девочка).

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов.

|

Номер вопроса |

Буква ответа |

||

|

а |

б |

в |

|

|

1 2 3 и т. д. |

*

|

* |

* |

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности.

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком *.

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?

а) Обойду, не потревожив;

б) Отодвину и пройду;

в) Смотря какое будет настроение.

2. Вы замечаете среди гостей девочку (мальчика), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?

а) Ничего, какое мое дело;

б) Не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;

в) Подойду и непременно заговорю.

3. Вы опаздываете на занятия. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете?

а) Тороплюсь на урок;

б) Если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;

в) Звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они пожилые. Что делаете?

а) Предложу свою помощь;

б) Я не вмешиваюсь в чужую жизнь;

в) Если попросят, я, конечно, помогу.

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как реагируете на голос?

а) Сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;

б) Оборачиваюсь и предлагаю половину;

в) Не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно.

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из Ваших знакомых. Что делаете в этом случае?

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;

б) Ничего: жизнь вообще несправедлива;

в) Вступаюсь за обиженного.

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?

а) они мои, раз я их нашел;

б) Завтра спрошу, кто их потерял;

в) Может быть, возьму себе.

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете?

а) на шпаргалки, конечно: экзамен – это лотерея;

б) На усталость экзаменатора: авось, пропустит;

в) На свои знания.

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?

а) найду что-нибудь рядом с домом;

б) Поищу высокооплачиваемую работу;

в) Хочу создавать нечто ценное на земле.

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?

а) по России;

б) По экзотическим странам;

в) По одной из ведущих развитых стран.

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что предпримете Вы?

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;

б) Ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;

в) Присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?

а) соглашусь с благодарностью;

б) Сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;

в) Отказываюсь решительно.

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите?

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;

б) Выполняю, конечно;

в) Увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать.

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли кому-нибудь об этом?

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;

б) Не знаю, как придется;

в) Зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный момент?

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;

б) Сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;

в) Я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете?

а) еду на дачу согласно плану;

б) Не еду, остаюсь, конечно;

в) Жду, что скажет мой товарищ.

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?

а) бездомный щенок;

б) Взрослый пес с известным Вам нравом;

в) Дорогой щенок редкой породы.

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. Надо». Как реагируете?

а) напомню о праве на отдых;

б) Делаю, раз надо;

в) Посмотрю, что скажут остальные.

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к это-му относитесь?

а) Отвечаю тем же;

б) Не замечаю, это не имеет значения;

в) Разрываю связь.

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете?

а) Играю, конечно;

б) Разумеется, не играю;

в) Когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры.

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?

а) Самому (самой) приготовить все блюда;

б) Закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»;

в) Пригласить гостей на кофе.

22. Вдруг узнаете, что Ваше учебное заведение закрыли по каким-тo особым обстоятельствам. Как встречаете такое сообщение?

а) Бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;

б) Обеспокоен, строю планы самообразования;

в) Буду ожидать новых сообщений.

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей?

а) Ужасно завидую, мне неудобно;

б) Я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;

в) Я, как все, аплодирую.

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?

а) Отдаю – здоровье дороже;

б) Постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;

в) Подарков не отдаю, вступаю в борьбу.

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?

а) О новогодних подарках;

б) О каникулах и свободе;

в) О том, как жил и как собираюсь жить в новом году.

26. Какова роль музыки в Вашей жизни?

а) Она мне нужна для танцев;

б) Она доставляет мне наслаждение духовного плана;

в) Она мне просто не нужна.

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?

а) Снятся родные места;

б) Хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;

в) Не замечал (не замечала).

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше настроение?

а) Нет, если мои дела идут хорошо;

б) Да, в настоящее время довольно часто;

в) Не замечал (не замечала).

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?

а) Отбираю интересное и приношу;

б) Ненужных мне книг у меня нет;

в) Если все принесут, я тоже кое-что отберу.

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих Вам исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?

а) Да, безусловно, могу;

б) Нет, на свете много интересного;

в) Не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать.

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову?

а) У этого человека был, конечно, свой личный интерес;

б) Человеку просто повезло прославиться;

в) Глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.

Большое спасибо за ответы!

Обработка полученных данных

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся.

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются.

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30.

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23. 28.

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24. 31.

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31.

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30.

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15.

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.

МЕТОДИКА «РЕПКА»

Методика разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. Герцена для определения изменений, происшедших в личности учащегося в течение учебного года.

Тестирование проводится в стандартных условиях учебных заведений 1 раз в год. Возможна групповая и индивидуальная формы тестирования. Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования. Результаты исследования предназначены для заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе, социального педагога.

Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в течение учебного года.

Ход проведения. Учащимся предлагаются следующие вопросы:

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону (поставь знак «-»):

а) физическая сила и выносливость;

б) умственная работоспособность;

в) сила воли;

г) выдержка, терпение, упорство;

д) ум, сообразительность;

е) память;

ж) объем знаний;

з) внимание и наблюдательность;

и) критичность и доказательность мышления;

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность);

л) умение планировать работу;

м) умение организовать свой труд (организованность);

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки;

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи;

п) чуткость и отзывчивость к людям;

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и принимать помощь от других;

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве;

у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д.

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)?

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)?

4. Над какими из них ты сейчас работаешь?

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с помощью следующей таблицы:

|

Фамилия, имя учащегося

|

Качества личности |

|||

|

Физическая сила и выносливость |

Умственная работоспособность |

Сила воли |

|

|

|

1. Андреев Миша 2. Баранов Саша 3. Белоусова Надя |

+ - - |

+ - + |

+ + - |

|

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о личностном росте каждого, о самооценке учащихся, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем планировании жизнедеятельности и воспитания учащихся.

Методика «Что мы ценим в людях»

Назначение теста: Методика предназначена для выявления нравственных ориентации ребенка.

Описание теста: Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят его назвать те их качества, которые ему нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения.

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить ero отношение к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный.

Обработка и интерпретация результатов теста

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой:

· 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.

· 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.

· 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.

· 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

МЕТОДИКА «ПОСЛОВИЦЫ»

(разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой)

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей шкале:

1 балл — согласен в очень незначительной степени;

2 балла — частично согласен;

3 балла — в общем согласен;

4 балла — почти полностью согласен;

5 баллов — совершенно согласен.

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в наибольшей степени.

Предлагаются следующие пословицы:

1. а) счастлив за того, у кого совесть спокойна;

б) стыд не дым, глаза не выест;

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом;

г) что за честь, коли нечего есть.

2. а) не хлебом единым жив человек;

б) живется, у кого денежка ведется;

в) не в деньгах счастье;

г) когда деньги вижу, души своей не слышу.

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит;

б) где счастье плодится, там и зависть родится;

в) кто хорошо живет, тот долго живет;

г) жизнь прожить — не поле перейти.

4. а) бояться несчастья и счастья не видать;

б) людское счастье, что вода в бредне;

в) деньги — дело наживное;

г) голым родился, гол и умру.

5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает;

б) береженого Бог бережет;

в) на Бога надейся, а сам не плошай;

г) не зная броду, не суйся в воду.

6. а) всяк сам своего счастья кузнец;

б) бьется как рыба об лед;

в) хочу — половина могу;

г) лбом стены не прошибешь.

7. а) добрая слава лучше богатства;

б) уши выше лба не растут;

в) как проживешь, так и прослывешь;

г) выше головы не прыгнешь.

8. а) мир не без добрых людей;

б) на наш век дураков хватит;

в) люди — всё, а деньги — сор;

г) деньгам все повинуются.

9. а) что в людях живет, то и нас не минет;

б) живу как живется, а не как люди хотят;

в) от народа отстать — жертвою стать;

г) никто мне не указ.

10. а) всякий за себя отвечает;

б) моя хата с краю, я ничего не знаю;

в) своя рубашка ближе к телу;

г) наше дело — сторона.

11. а) сам пропадай, а товарища выручай;

б) делай людям добро, да себе без беды;

в) жизнь дана на добрые дела;

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей;

б) на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода;

в) доброе братство лучше богатства;

г) черный день придет — приятели откажутся.

13. а) ученье — свет, неученье — тьма;

б) много будешь знать, скоро состаришься;

в) ученье лучше богатства;

г) век живи, век учись, а дураком помрешь.

14. а) без труда нет добра;

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных;

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит;

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат.

15. а) на что и законы писать, если их не исполнять;

б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет;

в) где тверд закон, там всяк умен;

г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло.

Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом:

1) а, в — духовное отношение к жизни, б, г — бездуховное отношение к жизни;

2) а, в — малая значимость материального благополучия в жизни, б, г — материально благополучная жизнь;

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь, б, г — трудная, сложная жизнь;

4) а, в — оптимистическое отношение к жизни, б, г — пессимистическое отношение к жизни;

5) а, в — решительное отношение к жизни, б, г — осторожное отношение к жизни;

6) а, в — самоопределение в жизни, б, г — отсутствие самоопределения в жизни;

7) а, в — стремление к достижениям в жизни, б, г — отсутствие стремления к достижениям в жизни;

8) а, в — хорошее отношение к людям, б, г — плохое отношение к людям;

9) а, в — коллективистическое отношение к людям, б, г — индивидуалистическое отношение к людям;

10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, б, г — эгоистическое отношение к людям;

11) а, в — альтруистическое отношение к людям, б, г — паритетное отношение к людям;

12) а, в — значимость дружбы, б, г — незначимость дружбы;

13) а, в — значимость ученья, б, г — незначимость ученья;

14) а, в — значимость труда, б, г — незначимость труда;

15) а, в — значимость соблюдения законов, б, г — незначимость соблюдения законов.

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г".

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение сумм баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше степень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже.

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г».

Методика «Закончи предложение»

(Н.Е. Богуславская)

Назначение теста: Методика предназначена для выявления у испытуемых отношения к нравственным нормам.

Инструкция к тесту: На бланке теста необходимо закончить предложение одним или несколькими словами.

Тестовый материал

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то…

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то…

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно…

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я…

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошее го отношения ко мне, я…

6. Если бы я был на месте учителя, я…

Обработка и интерпретация результатов теста

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой:

· 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.

· 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.

· 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.

· 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

СОЦИОМЕТРИЯ

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение в них каждого ребенка.

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк с таким текстом: «Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим трем вопросам укажи фамилию и имя этого человека.)

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь?

3. Кому ты доверишь свою тайну?

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!»

Ход проведения. Исследователь задает поочередно четыре вопроса, которые являются критериями выбора (два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот учащийся, кому испытуемый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии — при отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных учащихся могут повторяться (об этом следует сказать испытуемым). После выполнения задания исследователь и испытуемые должны проверить: названы ли после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента.

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов составляется матрица.

Матраца социометрических положительных выборов

Матрица состоит: по вертикали — из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали — из номера, под которыми испытуемые обозначены в списке.

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. Таким же образом составляется матрица отрицательных социометрических выборов.

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется по формуле:

С=М/(п-1),

где С — социометрический статус учащегося; М — общее число полученных испытуемым положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от суммы положительных); п — число испытуемых.

Например, социометрический статус Иванова С. будет равен частному от деления: 7:9= 0,78.

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп.

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента

|

Статусная группа

|

Количество полученных выборов

|

|

«Звезды»

|

В два раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым

|

|

«Предпочитаемые»

|

В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым

|

|

«Принятые»

|

|

|

«Непринятые»

|

В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым

|

|

«Отвергнутые»

|

Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных выборов одним испытуемым |

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (А) вычисляется по формуле:

К = Общее число сделанных положительных выборов

Общее количество испытуемых

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле:

КВ=Количество взаимных выборов Общее число выборов

Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выборов.

МЕТОДИКА «КАКОЙ У НАС КОЛЛЕКТИВ»

(разработана профессором А. Н. Лутошкиным)

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом.

Ход проведения. Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел».

«Песчаная россыпь»

Присмотритесь к песчаной россыпи — сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не станет россыпи».

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того,, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы.

Группа эта существует формально, не принося радости, и удовлетворения всем, кто в нее входит.

«Мягкая глина»

Известно, что мягкая глина — материал, который сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной работы.

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. Отношения разные — доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера — хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать.

«Мерцающий маяк»

В штормовом море маяк приносит уверенность и опытному и начинающему мореходу: курс выбран правильно, «так держать!» Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».

Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание — это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, которые не дадут погаснуть огню, — организаторы, актив.

Эта группа заметно отличается от других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.

«Алый парус»

Алый парус — это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника — знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» появляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят.

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.

«Горящий факел»

Горящий факел — это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все.

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на скалы, спускаясь в ущелья, проторяя новые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий коллектив — тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим.

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими.

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что нам мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками перспектив его развития.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ УЧАЩИХСЯ

Методика М.И. Рожкова предназначена для определения уровня развития самоуправления в коллективе учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет. Исследование проводит педагог 1 раз в год. Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.

Цель: определить уровень развития самоуправления в коллективе учащихся.

Ход проведения. Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и предложениями:

|

4 3 2 1 0 |

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы работал лучше. |

|

4 3 2 1 0 |

2. Вношу предложения по совершенствованию работы группы. |

|

4 3 2 1 0 |

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. |

|

4 3 2 1 0 |

4. Участвую в подведении итогов работы группы, в определении ближайших задач. |

|

4 3 2 1 0 |

5. Считаю, что группа способна к дружным самостоятельным действиям. |

|

4 3 2 1 0 |

6. У нас в группе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися. |

|

4 3 2 1 0 |

7. Выборный актив в нашей группе пользуется авторитетом среди всех членов коллектива. |

|

4 3 2 1 0 |

8. Считаю, что актив в нашей группе хорошо и самостоятельно справляется со своими обязанностями. |

|

4 3 2 1 0 |

9. Считаю, что учащиеся нашей группы добросовестно относятся к выполнению своих общественных обязанностей. |

|

4 3 2 1 0 |

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом группы. |

|

4 3 2 1 0 |

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, были выполнены. |

|

4 3 2 1 0 |

12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. |

|

4 3 2 1 0 |

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом учебного заведения. |

|

4 3 2 1 0 |

14. Учащиеся моей группы часто участвуют в организации разнообразных мероприятий всего коллектива учебного заведения. |

|

4 3 2 1 0 |

15. Мы стремимся помочь представителям коллектива группы в органах самоуправления всего коллектива учебного заведения в решении задач, стоящих перед ними. |

|

4 3 2 1 0 |

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед коллективом учебного заведения. |

|

4 3 2 1 0 |

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем коллективом, с другими группами и объединениями. |

|

4 3 2 1 0 |

18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. |

|

4 3 2 1 0 |

19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, возникающих перед ними. |

|

4 3 2 1 0 |

20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления учебного заведения, пользуются заслуженным авторитетом. |

|

4 3 2 1 0 |

21. Учащиеся моей группы добросовестно относятся к выполнению поручений органов самоуправления всего коллектива. |

|

4 3 2 1 0 |

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив учебного заведения достиг более высоких результатов. |

|

4 3 2 1 0 |

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива в других коллективах и общественных организациях. |

|

4 3 2 1 0 |

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего коллектива. |

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 -«Да», 3 — «Скорее да, чем нет», 2 — «Трудно сказать», 1 — «Скорее нет, чем да», 0 — «Нет».

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: