«СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК СОВРЕМЕННОГО ПЯТИБОРЬЯ В ПЛАВАНИИ»

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Проблема совершенствования технико-тактической подготовки пятиборцев в плавании 6

1.1 Особенности подготовки пятиборцев в плавании 6

1.2 Влияние положения тела на скорость плавания 6

1.3 Движения руками как основная тяговая сила при плавании кролем на груди 7

1.4 Значение движений ногами в плавании кролем на груди 11

1.5 Разновидности дыхания при плавании кролем на груди и его интеграция с движениями рук, ног и туловища 12

1.6 Разновидности координации движений в плавании 13

1.7 Трансформация техники в связи изменением скорости плавания 15

1.8 Составляющие элементы старта и поворота 15

Глава 2. Задачи, методы и организация исследования 19

2.1 Задачи исследования 19

2.2 Методы исследований 19

2.3 Организация исследования 22

Глава 3. Состав соревновательной деятельности пятиборок в плавании на 200 м и их характеристики 23

Выводы 35

Практические рекомендации 37

Список используемой литературы 40

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: Система подготовки спортсмена во многих видах спорта ориентируется на реализацию своих потенциальных способностей в условиях соревновательной деятельности (22, 45, 46, 47). В свою очередь собственно соревновательная деятельность предъявляет специфические требования к структуре подготовленности атлета, без учета которой успешное выступление проблематично. Таким образом, изменение правил соревнований влечет за собой изменения как собственно соревновательной деятельности, так и системы подготовки спортсмена в целом.

Изменения правил соревнований по современному пятиборью диктуются общими требованиями, предъявляемыми к олимпийским видам спорта (49, 50). Так в плавании, в 1993 году была изменена дистанция с 300 на 200 м, а в 2014 году изменена оценочная шкала выступления. В связи с этим представляется своевременным провести анализ содержания соревновательной деятельности пятиборцев в плавании. Изучить характеристики различных видов деятельности и их соотношения. Создать критерии оценки каждого вида деятельности для получения объективных представлений об уровне технико-тактической подготовленности в данном виде программы современного пятиборья.

Цель настоящего исследования: получить объективные данные о содержании и характере соревновательной деятельности в плавании у спортсменок высокой квалификации.

Гипотеза: Получение объективных представлений о характере соревновательной деятельности пятиборцев в плавании позволит определить вклад каждого элемента в итоговый результат, разработать критерии оценки для определения уровня подготовленности в каждом виде деятельности, оптимизировать подготовку спортсменов в данном виде современного пятиборья.

Объект исследования:

Состав соревновательной деятельности в плавании у спортсменов, занимающихся современным пятиборьем.

Предмет исследования:

Временные характеристики различных элементов соревновательной деятельности в плавании и их соотношения у спортсменов, занимающихся современным пятиборьем.

Научная новизна данной работы заключается в выявлении различных показателей двигательной деятельности при плавании на 200 м вольным стилем, среди которых:

1) результаты выступления в плавании и их доля в итоговой сумме по комплексу современного пятиборья;

2) изменения времени преодоления 25 м отрезков по ходу плавания;

3) изменения количества циклов движений руками за 25 метровый отрезок по ходу преодоления дистанции;

4) изменения времени циклической работы при плавании в 25 м бассейне;

5) соотношения времени, затраченного на выполнение различной двигательной деятельности;

6) временные характеристики циклической работы пятиборцев.

Практическая новизна: Полученные в ходе исследований результаты дополняют теорию и методику современного пятиборья в плавании. Научно-обоснованные сведения о соревновательной деятельности и предпосылках ее успешности у пятиборцев высшей квалификации, позволяют оптимизировать подготовку в данном виде современного пятиборья.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Доля плавания в итоговой сумме по комплексу современного пятиборья.

2. Динамика время преодоления 25 м отрезков по ходу плавания.

3. Динамика количества циклов движений руками за 25 метровый отрезок по ходу преодоления дистанции.

4. Вариация времени циклической работы при плавании на 200 м в 25 м бассейне в условиях соревнований.

5. Соотношение времени, затраченного на выполнение различной двигательной деятельности.

6. Время различных составляющих циклической работы пятиборцев.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЯТИБОРЦЕВ В ПЛАВАНИИ

1.1. Особенности подготовки пятиборцев в плавании.

Соревнования по плаванию в комплексе современного пятиборья проводятся на 200 м вольным стилем среди мужчин и женщин (допускается преодоление дистанции любым способом). Естественно, что все пятиборцы преодолевают дистанцию самым быстроходным способом плавания - кролем на груди (35).

Особенностью подготовки пятиборцев в плавании является стремление повышения уровня достижений без ущерба для результатов в других видах программы. Поэтому повышение подготовленности в данном виде современного пятиборья решается не за счет увеличения объемов плавания, а за счет более эффективного использования всех видов подготовки (19, 52).

Таким образом, одним из резервов повышения результатов в плавании является технико-тактическая подготовка, от эффективности которой зависит реализация двигательного потенциала спортсмена. Следует учитывать, что высокие показатели в данном виде подготовки снижают двигательные нагрузки при сохранении конечного результата, что неизменно оказывает воздействие и на результаты в других видах современного пятиборья.

1.2. Влияние положения тела на скорость плавания

Пловец лежит у поверхности воды почти горизонтально в хорошо обтекаемом положении под углом атаки от 0 до 8° (36). С увеличением скорости он принимает более высокое положение относительно поверхности воды и угол атаки уменьшается, что снижает встречное сопротивление воды (31).

Тело пловца почти прямое. Это положение тела, по сравнению с прогнутым, заметно уменьшает сопротивление встречному потоку воды на 15-17% (26).

Плечи пловца плавно поворачиваются вправо и влево относительно продольной оси тела так, что угол поворота при вдохе доходит до 50-60° (11).

Положение головы пловца зависит от скорости плавания (4). Лицо опущено в воду так, чтобы обеспечить равновесие пловца в горизонтальном положении (18).

Продольная ось тела находится в устойчивом положении относительно направления движения пловца (25). Движения плеч вверх-вниз или вправо-влево вследствие излишних нажимов на воду в начале гребка рукой или неправильного направления гребка в сторону вызывают дополнительное сопротивление движению вперед и являются серьезными недостатками в технике плавания (33).

Обтекание тела водой зависит от движения рукой во время гребка (34). Остановка предплечья во время гребка вызывает дополнительное сопротивление (29). В связи с этим хорошие кролисты выполняют гребок с непрерывным усилием (23).

Следовательно, правильное положение тела влияет, как на скорость продвижения спортсмена, так и на количество энергии при этом затраченное. Главным показателем правильности положения тела на воде его скольжение, позволяющее с наименьшими усилиями максимально дальше продвинуться вперед при равном количестве усилий.

1.3. Движения руками как основная тяговая сила при плавании кролем на груди.

Движения руками обеспечивают основные тяговые и подъемные силы для продвижения пловца вперед и поддержания тела в несколько приподнятом положении у поверхности воды (11).

Полный цикл движения руки состоит из следующих фаз: вход руки в воду, захват (подготовка руки к началу гребка), подтягивание (первая половина гребка), отталкивание (вторая половина гребка), выход руки из воды, пронос (движение руки над водой) (52).

Важно отметить, что все подготовительные движения рукой - захват, выход руки из воды, пронос, вход в воду выполняются хотя и быстро, но без чрезмерного напряжения мышц (35).

Фаза входа руки в воду протекает очень быстро от момента пересечения поверхности воды какой-либо частью руки до полного погружения всей руки в воду (33).

Погружаясь в воду, рука направляется пальцами ладони вперед-вниз-вовнутрь так, что между плечом и предплечьем образуется угол 160-180°. Ладонь при входе в воду обращена вниз и начинает поворачиваться вниз мизинцем (35).

Фаза захвата начинается с момента полного погружения руки в воду и заканчивается в момент повышения скорости от начала гребка (35). Во, время этой фазы рука продолжает двигаться вниз-вовнутрь при этом она начинает сгибаться в локте и принимает положение для выполнения фазы подтягивания. Продолжительность подготовки руки к гребку зависит от темпа и скорости плавания: чем выше темп и скорость плавания, тем меньше время захвата (30). У пловцов на 200 м время наплыва занимает примерно 0,1-0,3 с (35).

Фаза подтягивания начинается с повышения скорости движения пловца в результате начало гребка и заканчивается первой половиной гребка, когда кисть проходит под плечами спортсмена (31).

Подтягивание начинается с ярко выраженного вращения руки внутрь сгибания ее в локте с высоким положением локтя и выполняется согнутой в локте рукой. К началу фазы подтягивания рука согнута в локте до угла 120-150°, а к концу фазы этот угол достигает величины 90-105°. В движении назад кисть все время сохраняет ведущую роль по отношению к локтю. В заключение этой фазы движения ладонь заходит примерно под среднюю линию тела. Продолжительность фазы подтягивания - 0,20-0,30 с (35).

Фаза отталкивания начинается в момент прохождения плечевого пояса над ладонью руки. Движение руки, преодолевающее инерцию воды, начинается вращением предплечья назад-наружу. Фаза отталкивания выполняется с разгибанием руки в локте (29). Угол между плечом и предплечьем увеличивается, приближаясь к 170-180. Рука завершает гребок движением предплечья и кисти вверх-назад-кнаружи. При этом плечо поворачивается вверх, что способствует более свободному выходу руки из воды и устраняет возможность возникновения силы, топящей плечо пловца (32).

Продолжительность фазы отталкивания -0,13-0,30 с (35).

Фаза выхода руки из воды начинается с момента окончания отталкивания и заканчивается полным выходом руки из воды (36).

Выходу руки из воды помогает поворот плеча гребущей руки (37). Из воды последовательно выходят плечо, предплечье и кисть, причем кисть и предплечье двигаются не только вверх, но и назад-наружу. Отличные пловцы выводят руки из воды очень быстро, округлым движением назад-вверх-наружу, в темпе окончания гребка. На это уходит меньше 0,2 с (41).

Необходимым условием для быстрого и правильного выполнения выхода руки из воды является окончание гребка с неглубоким положением кисти и локтя (43).

Фаза движения рукой над водой начинается с выхода всей руки из воды и заканчивается началом входа руки в воду (39).

Движение руки над водой выполняется в двух вариантах: согнутой в локте рукой - «маятником» и прямой рукой (35).

Движение согнутой рукой меньше нарушает равновесие тела и поэтому считается предпочтительным (42). Пронос руки по воздуху «маятником» легче осваивается пловцами с хорошей подвижностью плечевого пояса. При выполнении «маятника» спортсмен в конце гребка сгибает руку и, поднимая локоть из воды, начинает выдвигать плечо вперед. Из крайнего верхнего положения локтя рука опускается в воду кистью вниз вперед в 20-25 см впереди головы, примерно на уровне одноименного плеча (35).

Движение прямой руки над водой обычно применяют пловцы с недостаточной подвижностью плечевого пояса. Такой прием вызывает некоторое смещение ног в сторону и поэтому считается менее целесообразным (51).

Фазы выхода из воды и движения рукой по воздуху выполняются единым слитным движением очень быстро и при плавании на 200 м занимают всего 0,3-0,4 с (35)

Сочетание движений руками при плавании кролем подчиняется выполнению по возможности непрерывно следующих друг за другом гребков.

У абсолютного большинства пловцов-кролистов, при основном варианте техники плавания, сочетание движений руками выполняется так: когда левая рука входит в воду и начинает захват, правая рука выполняет наиболее эффективную часть гребка - отталкивание; когда левая рука выполняет первую часть гребка - подтягивание, правая рука поднимается из воды, выдвигается вперед над водой, вкладывается в воду и т.д. (31).

Такое сочетание движений руками при быстром выполнении выхода рук из воды выдвижения рук вперед по воздуху и вкладывания рук в воду обеспечивает почти непрерывно следующие друг за другом гребки то правой, то левой рукой.

При движениях руками кролем основную нагрузку несут следующие мышцы: разгибатели плеча (широчайшая спины, задняя часть дельтовидной, большая круглая), разгибатели предплечья (двуглавая и трехглавая плеча), приводящая плечо (большая грудная), двигающие плечо вниз (большая грудная, широчайшая спины) (10. 21, 38).

Вспомогательную нагрузку при этом несут мышцы: малая круглая, подкостная, плечевая, круглый пронатор плеча, локтевая, малая грудная, нижняя часть трапециевидное, нижние зубцы передней зубчатой и подлокотной (2, 5, 38).

Следовательно, движения руками являются основной продвигающей силой спортсмена во время плавания кролем на груди. Они характеризуются цикличностью, которая характеризуется ритмом и темпом.

1.4. Значение движений ногами в плавании кролем на груди.

Движения ногами содействуют равновесию пловца, приподнятому положению в воде и продвижению спортсмена вперед (10).

Ноги спортсмена, ритмично сгибаясь и разгибаясь в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, двигаются попеременно вверх и вниз. Наиболее эффективной частью движения для создания подъемной силы и тяги является движение стопы и голени вниз-назад (40).

Ноги пловца сгибаются в голеностопных суставах на 60-70°, в коленных - на 30-35° и в тазобедренных -на 15-20° (43). Амплитуда размаха ног между голеностопными суставами составляет в среднем 40 см (44).

Эффективность работы ногами обеспечивается не простым сгибанием в коленях, а «подхлестывающим» движением ноги в начале удара голенью сверху-вниз.

При этом бедро, двигаясь вниз, немного обгоняет голень, а голень, в свою очередь, стопу (52). При этом движение стопы из крайнего верхнего положения сочетается с незначительным по величине, но очень существенным сгибанием и разгибанием ноги в тазобедренном суставе (52). В результате этого голень и стопа приобретают дополнительное отталкивающее движение, назад (11).

В зависимости от количества движений ногами, приходящихся на полный цикл движений кролиста, различаются шести ударный, четырех ударный и двух ударный кроль (22). При плавании шести ударным кролем ноги работают более равномерно с менее выраженным приволакиванием (33).

Таким образом, работа ног при плавании кроль на груди имеет вспомогательный характер и может значительно отличаться по технике выполнения, однако она направлена на взаимодействие с работой рук, и подчинена их циклическому характеру.

1.5. Разновидности дыхания при плавании кролем на груди и его интеграция с движениями рук, ног и туловища.

Кролисты применяют одностороннее и двустороннее дыхание (31). При одностороннем дыхании в течение цикла движений руками пловец делает один вдох и один выдох (34). При двустороннем дыхании вдох и выдох приходятся на полтора цикла движений руками (34). В этом случае пловец, пропуская один цикл движения, поочередно делает вдох то вправо, то влево.

При плавании на 200 м пятиборцы обычно применяют одностороннее дыхание. Двустороннее дыхание и различные задержки дыхания иногда применяются на первых метрах пути со старта, на финише и на тренировках с целью улучшения положения тела в воде или для усложнения упражнения (35).

Вдох делается синхронно с поворотом плеч и головы в сторону. При плавании в медленном темпе вдох делается в конце гребка рукой, а при плавании на скорость несколько позднее - под начало гребка другой рукой (40).

Вдох выполняется так: заканчивая с усилием в конце выдох, пловец быстро делает глубокий выдох ртом у самой поверхности воды. Затем спортсмен без задержки дыхания делает в воду ртом и частично носом медленный выдох, который продолжается остальное время цикла движения (31).

Вдох должен быть глубоким, а выдох полным. Для этого дыхание выполняется без лишних напряжений мышц корпуса, затрудняющих вдох и выдох. Окончание выдоха в воду делается интенсивно, чтобы избежать попадания воды в рот при последующем вдохе (34).

У неопытных кролистов часто наблюдается излишнее напряжение мышц живота и спины, фиксирующее грудную клетку и препятствующее правильному, более свободному дыханию (34).

Поворот головы выполняется синхронно с поворотом плеч пловца. В этом случае спортсмен может сосредоточиться исключительно на гребках руками, а часто наблюдаемое падение внутрицикловой скорости при вдохе будет минимальным (35).

Таким образом, правильное дыхание сочетается с циклической работой рук и не вносит значительных корректив в двигательные структуры при его выполнении.

1.6. Разновидности координации движений в плавании

Сочетание движений пловцов-кролистов классифицируется по числу движений ногами, приходящихся на цикл движений руками. При этом учитываются только явно выраженные удары ногами вниз, а пассивные (движения ногами с небольшим размахом) считаются «приволакиванием». В связи с этим различают шести ударный, четырех ударный и двух ударный кроль. Эти варианты техники плавания кролем, в свою очередь, выполняются с односторонним, и двусторонним дыханием (35).

При плавании кролем согласование движений подчиняется ведущему значению гребков руками. Это объясняется тем, что сила тяги и скорость, полученная в результате гребков руками, больше, чем от движений -ногами. Для доказательства приведем таблицу средних результатов хороших кролистов при плавании с толчка от стенки бассейна с помощью движений только руками и только ногами (35).

Дистанция Мужчины Женщины

25 м с помощью движений

руками 13-14 с 15-16 с

25 м с помощью движений

ногами 14,5-15,5 с 16-17 с

50 м с помощью движений

руками 29-31 с 33-35 с

50 м с помощью движений

ногами 35-37 с 37-39 с

Гребки руками создают тяговые усилия и в значительной мере определяют скорость пловца (31). Поэтому хорошее согласование движений в первую очередь характеризуется непрерывностью гребков руками.

Отметим основные элементы согласования движений, наблюдаемые у абсолютного большинства квалифицированных пловцов-кролистов: вход руки в воду совпадает с положением другой руки примерно на середине гребка; вход выполняется в конце гребка рукой или в начале гребка другой рукой (скоростной вариант); снижается активность работы ног (улучшается обтекание); усилие гребка возрастает к его окончанию, ярко выражено подчинение движений ногами ведущему значению работы руками; большая плотность гребков руками с почти непрерывным выполнением гребков то правой, то левой рукой; выполнение гребков без задержек при переходе от подтягивания к отталкиванию и при окончании гребков (35).

Существенными характеристиками техники плавания кролем являются темп и «шаг» пловца (9, 28). Темп - это количество циклов пловца в минуту, а «шаг» -количество метров, проплываемое в течение одного цикла движения. При плавании на дистанцию 200 м средний темп движений у квалифицированных кролистов мужчин равняется 48 циклам в минуту, а «шаг» - 2,0 м.

Темп и шаг пловцов-кролистов очень вариативны. Они зависят от варианта техники плавания кролем (шести ударный, четырех ударный, двух ударный кроль), от скорости плавания, роста, силы пловца и некоторых других индивидуальных особенностей спортсмена (15).

Учитывая это, можно заключить, что важнейшим показателем эффективности техники является не только качество работы рук и ног, но и точное их взаимодействие в отдельных фазах гребка (6, 8, 34). Подобное объединение усилий в наиболее важном моменте в водной среде имеет большое значение для реализации затраченных усилий в продвижение тела спортсмена вперед.

1.7. Трансформация техники в связи изменением скорости плавания

При изменении скорости плавания техника движений кролиста несколько трансформируется. При этом изменяются основные временные фазовые соотношения. Так, при повышении скорости плавания относительная продолжительность фаз захвата, проноса рук по воздуху и входа рук в воду уменьшается, а относительная продолжительность фаз подтягивания и отталкивания увеличивается (17).

С увеличением скорости плавания, как правило, происходят следующие изменения в технике плавания кролем: увеличивается темп движений, несколько уменьшается «шаг» пловца; тело принимает более высокое положение относительно поверхности воды; гребки руками производятся на меньшей глубине; движения руками над водой ускоряются; время захвата, повороты плеч и угол атаки уменьшаются (1, 3, 17).

В конечном итоге все эти изменения приводят к увеличению «плотности» гребковых движений, исполняемых с большей силой (26).

Таким образом, повышение скорости плавания возможно за счет увеличения темпа движений при сохранении продвигающей силы вперед каждого цикла работы руками.

1.8. Составляющие элементы старта и поворота

При плавании кролем старт выполняется прыжком со стартовой тумбочки высотой 0,5-0,75 см над поверхностью воды. При отличном старте пловец может выиграть у конкурентов до 0,5 с. (7).

По предварительной команде «Участникам занять места» или по сигналу стартера спортсмен встает на задний край стартовой тумбочки. По подготовительной команде "На старт!" пловец передвигается к переднему краю стартовой тумбочки и, захватив его пальцами ног, принимает неподвижное исходное положение. По команде «Марш!», по выстрелу или сигналу пловец еще больше наклоняется вперед, потеряв равновесие, взмахивает руками и сильно отталкивается ногами от стартовой тумбочки.

В полете пловец вытягивает руки и ноги в одну прямую линию и убирает голову между рук. Вдох делается сразу после толчка ногами, во время начала полета (14). Вход в воду выполняется под углом 25-30° (20). Средняя длина полета тела в воздухе от края тумбочки до касания пальцами рук воды у мужчин составляет 3,5-3,8 м (27).

При погружении в воду скорость пловца достигает 2,3-2,7 м/с (35). Это дает возможность скользить под водой со скоростью, превышающей среднюю скорость на дистанции (24). В начале скольжения пловец немного погружается в воду, затем скользит в горизонтальном положении и заканчивает скольжение постепенным выходом к поверхности воды. Максимальная глубина скольжения не более 60 см (27). Во время скольжения тело должно образовывать хорошо обтекаемую поверхность. Мышцы напрягаются так, чтобы удержать эту позу (20).

Первые плавательные движения начинаются тогда, когда скорость скольжения уменьшится до величины чуть большей средней скорости на дистанции (27). Всплывать надо постепенно по пути вперед, а не за счет прогиба в пояснице. При плавании кролем первые плавательные движения начинаются ногами (7).

Большинство квалифицированных пловцов на соревнованиях принимают исходное неподвижное положение для старта с захватом руками края стартовой тумбочки или с руками, опущенными вниз-вперед (14). Стартуя из одного из этих положений, пловец, выдвигая плечо вперед, теряет равновесие, быстро делает укороченное движение руками назад и махом их вперед усиливает толчок ногами (14).

Для хорошего выполнения старта характерно (20):

- «острое» равновесие в исходном положении с центром тяжести, проходящим по линии переднего края тумбочки;

- отличная реакция на выстрел, при которой от момента сигнала до первого движения пловца затрачивается не более 0,1-0,2 с;

- жесткое положение вытянутого тела в полете и в начале входа в воду;

- своевременное выполнение первых плавательных движений, когда скорость скольжения еще превышает скорость дистанции;

- спринтерский, очень собранный и резкий старт, без глубокого скольжения.

При хорошей технике пловец со старта преодолевает первые 10 м за 4,2-4,6 с (24).

Во время соревнований на дистанцию 200 м пловец в 50-метровом бассейне делает 3 поворота, а в 25-метровом - 7.

Отлично делая повороты, можно на каждом из них улучшить результат на 0,2-0,5 с (20).

При плавании кролем спортсмены выполняют повороты без касания рукой стенки бассейна (35).

Пловец начинает делать поворот, не доплывая до стенки бассейна примерно 1-1,5 м. Закончив гребок рукой, спортсмен быстро проносит ее по воздуху вперед и одновременно с левой рукой, находящейся в положении основной части гребка, содействует «заныриванию» и вращению тела относительно поперечной и продольной осей, а затем группируется. В это время инерция движения тела вперед приближает пловца к поворотной стенке. Поставив ноги на стенку, спортсмен соединяет впереди вытянутые руки, начинает толчок ногами, поворачивается на грудь и начинает скольжение (13, 16).

В целом для хорошего выполнения поворота необходимо (13, 16, 33, 35):

- быстро подплыть к стенке бассейна без потери скорости;

- в темпе последнего гребка сделать глубокий полноценный вдох и тотчас начать вращение тела;

- резко и быстро выполнить вращение тела в плотной группировке и пронес ноги к стенке по воздуху, принять правильное исходное положение для толчка ногами;

- сделать мощный толчок ногами от стенки бассейна при хорошо обтекаемом положении тела, чтобы обеспечить хорошее скольжение;

- своевременно начать первые плавательные движения, не допуская падения скорости после скольжения.

При хорошей технике выполнения поворота пловец проплывает 15 м (7,5 м до поворота и 7,5 м после поворота) за 8,0-8,5 с (35).

Таким образом, старт и поворот имеют значительные отличия от циклической работы по дистанции. Следовательно, деятельность спортсмена во время поворотов имеет отличные двигательные структуры, учет которых позволит более точно определять меры их участия в общей структуре соревновательного упражнения.

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящего исследования: получить объективные данные о содержании и характере соревновательной деятельности в плавании у спортсменок высокой квалификации.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

2.1. Задачи

1. Определить влияние выступления в плавании на итоговую сумму зачетных очков по всему комплексу современного пятиборья.

2. Выявить время выполнения различных компонентов соревновательной деятельности.

3. Установить соотношения времени, выполнения различных компонентов соревновательной деятельности пятиборцев в плавании на 200 м.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:

2.2. Методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Обобщение опыта.

3. Педагогические наблюдения (с использованием видеозаписи).

4. Методы математической статистики.

2.2.1. Анализ научно-методической литературы

В ходе изучения научно-методической литературы было проанализировано __ источников. Проведенный анализ показал, что вопрос о содержании соревновательной деятельности в плавании у высококвалифицированных спортсменок, занимающихся современным пятиборьем, изучен недостаточно. Изучение соревновательной деятельности пятиборцев в плавании на 200 м является недостаточной. Теоретический анализ позволил вычленить основные составляющие соревновательной деятельности, изучение которых позволит получить наиболее информативные сведения о подготовленности спортсменок и оптимизировать процесс их подготовки в этом виде современного пятиборья

2.2.2. Обобщение опыта

В беседах со специалистами уточнялись важнейшие компоненты соревновательной деятельности в плавании, оценки которых позволяют иметь суждения об уровне квалификации исследуемых. Среди информативных показателей, влияющих на результат в плавании у спортсменок, занимающихся современным пятиборьем, были выделены следующие временные показатели:

- прохождения стартового участка дистанции;

- преодоления поворотов на дистанции 200 м в 25 м бассейне;

- общей циклической работы.

Обобщение опыта проводилось с 2011 по 2014 год.

2.2.3. Педагогические наблюдения

Исследования представляют собой систематизированное восприятие изучаемых объектов при анализе педагогических явлений.

Метод педагогических наблюдений на протяжении многих лет используется во многих видах спорта и совершенствуется вместе с технологическим ростом видеозаписывающей аппаратуры. Поэтому видеозаписи соревновательной деятельности можно рассматривать как одну из разновидностей педагогических наблюдении.

В настоящей работе педагогические наблюдения использовались для определения времени, затраченного на различные составляющие соревновательной деятельности. Изучение видеозаписи соревновательной деятельности в плавании велась на основе общепринятой терминологии, устоявшейся в плавании и современном пятиборье.

Среди объектов педагогического контроля за технико-тактической подготовленностью квалифицированных пятиборок в плавании выделялись следующие показатели:

- время преодоления стартового участка дистанции;

- время прохождения поворотов;

- динамика времени циклической работы с учетом плавания в 25 м бассейне.

Наряду с этим фиксировались:

- динамика количества циклов, потраченных на преодоление каждого 25 отрезка;

- соотношения различных видов соревновательной деятельности;

- отношения результата в плавании к общему результату в комплексе пятиборья.

Результаты педагогических наблюдений фиксировались в специальные протоколы. Выполнение каждого вида соревновательной деятельности обозначались буквенными шифрами, фиксированное время выполнения вносилось напротив соответствующего шифра.

При оценке циклической работы дополнительно вносились количество циклов, выполненных за каждый 25-метровый участок 200-метровой дистанции.

2.2.4. Методы математической статистики

Применение методов математической статистики предназначалось для выявления следующих показателей:

- среднее значение времени преодоления стартового участка дистанции (с);

- среднеквадратическое отклонение времени преодоления стартового участка дистанции (±с);

- средние значения времени работы при прохождении каждого 25 м участка 200 м дистанции (с);

- среднеквадратическое отклонение времени преодоления стартового участка дистанции (±с);

- средние значения времени прохождения поворота по ходу 200 м дистанции (с);

- среднеквадратическое отклонение времени прохождения поворота по ходу 200 м дистанции (±с)

- соотношения различных видов соревновательной деятельности при плавании на 200 м (%);

- определение доли плавания в итоговом результате по всему комплексу многоборья.

2.3. Организация исследования:

Исследования соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок современного пятиборья в плавании проводились в 2011-2014 году. В общем количестве 12 соревнований. Из них 4 чемпионата России, 4 кубка России, 4 турнира сильнейших пятиборцев России. Исследовалась соревновательная деятельность в плавании у 372 участников финалов. Анализировалось время выполнения различной соревновательной деятельности, их соотношения, а также влияния результатов плавания на итоговую сумму по комплексу современного пятиборья.

ГЛАВА III. СОСТАВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЯТИБОРОК В ПЛАВАНИИ НА 200 М И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальность современного пятиборья, как вида спорта заключается в разносторонней подготовленности спортсмена (48, 49). Для ее достижения были использованы пять упражнений из различных видов спортивной деятельности (45, 46, 47). Обобщая опыт специалистов, работающих в современном пятиборье (35, 50, 51, 52) можно констатировать, что наибольшее число выдающихся спортсменов начали занятия с плавания. Отличительной чертой плавания является разносторонняя двигательная и функциональная подготовка, которая определяет базовые функции этого вида современного пятиборья. Реализация двигательного потенциала в плавании тесно связана с уровнем технико-тактической подготовленности, изучение которого не проводилось в течение 40 лет и это несмотря на постоянные изменения правил проведения соревнований по современному пятиборью.

Таблица 1 – Показатели выступления в плавании и их доля в итоговой сумме по комплексу современного пятиборья

|

Наименование вида программы |

Время преодоления 200 м вольным стилем (сек.) |

Результаты выступления в зачетных очках |

||

|

|

± σ

|

|

± σ

|

|

|

Плавание |

135,4 |

4,9 |

293,9 |

14,8 |

|

Итоговая сумма по пяти видам |

— |

— |

1325,2 |

50,8 |

|

Доля плавания в комплексе пятиборья (%) |

|

|

22,2 |

|

Для понимания уровня подготовленности спортсменок в плавании, проанализируем показатели их выступления на Чемпионате мира 2014 г. (табл. 1). Из представленных данных видно, что средние показатели спортсменок высокой квалификации близки к 135,4 с или 2 мин 15,4 с при разрыве индивидуальных показателей в диапазоне 10 с (± 4,9 с). Учитывая правило двух сигм можно предположить, что женщины, имеющие результат в плавании на 200 м хуже 2 мин 25 с не вписываются в мировую элиту современного пятиборья. Изучая соотношение вклада плавания в итоговую сумму зачетных очков можно констатировать, что вклад плавания превышает 1/5 часть. Это еще раз указывает на значимость результатов в плавании для достижения высоких показателей по всему комплексу пятиборья.

Осуществление успешной подготовки в любом виде спорта базируется на объективных представлениях о содержании соревновательной деятельности. Наибольшее внимание спортсменов и тренеров при подготовке к выступлению на соревнованиях уделяется предполагаемому распределению скорости прохождения дистанции.

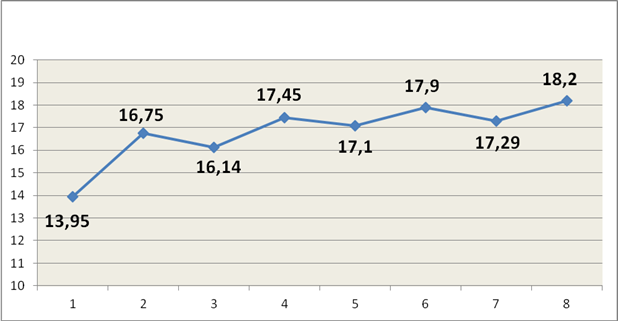

Для создания объективных представлений о динамике ее изменения у высококвалифицированных пятиборцев, используем данные полученные при плавании в 25-метровом бассейне (рис.1). Как видно из представленных данных самая высокая скорость отмечена на первом 25-метровом отрезке. Такое отличие данных значений отражает преимущество в скорости прохождения стартового участка дистанции. При дальнейшем рассмотрении наблюдается волнообразное колебание скорости, при котором улучшение времени происходит в пределах 0,5 с, а ухудшение близко с 1 с.

Таким образом, скорость преодоления дистанции имеет волнообразную характеристику с постоянной тенденцией к ее снижению.

Рисунок 1 – Динамика времени преодоления 25-метровых отрезков по ходу 200-метровой дистанции (с)

Условные обозначения времени преодоления 25-метрового участка 200-метровой дистанции:

|

1 - первый; 2 - второй; 3 – третий; 4 –четвёртый; |

5 – пятый; 6- шестой; 7 – седьмой; 8 – восьмой |

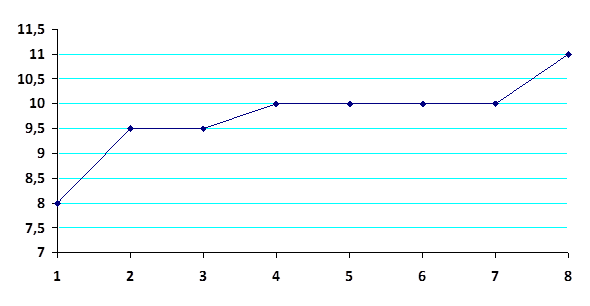

Анализ соревновательной деятельности не возможен без понимания количества непрерывных рабочих движений, которые совершает спортсмен при преодолении 200 метровой дистанции за каждый 25-метровый участок (рис. 2), так как данный показатель отражает характер двигательной активности спортсмена с одной стороны и эффективность деятельности с другой. Значительные отличия отмечены при преодолении первого 25-метрового отрезка (8 циклов). Данный фактор отражает отличие структуры деятельности на этом участке дистанции, при котором первые метры дистанции преодолеваются с высокого страта, включающего полет и скольжение подводой, после которого остаётся меньшее расстояние до противоположенного бортика бассейна, нежели чем после поворота.

Остальной участок дистанции имеет незначительные различия (9,5-10 циклов) до последнего 25-метрового отрезка. Резкое увеличение количества циклов работы руками при преодолении последнего 25-метрового участка дистанции характеризуется дополнительными усилиями в ходе финиширования.

Следовательно, плавание на 200 м у пятиборцев характеризуется стабильным плавательным шагом со значительными его изменениями на последнем 25-метровом отрезке.

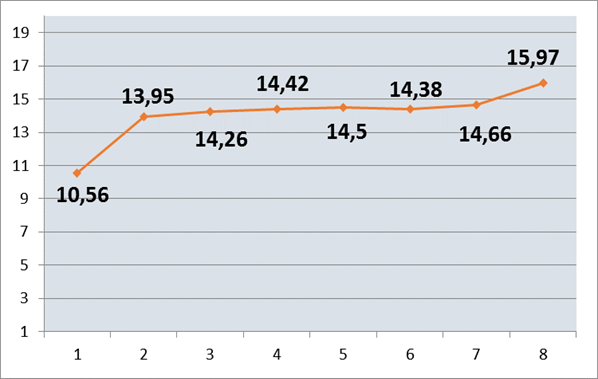

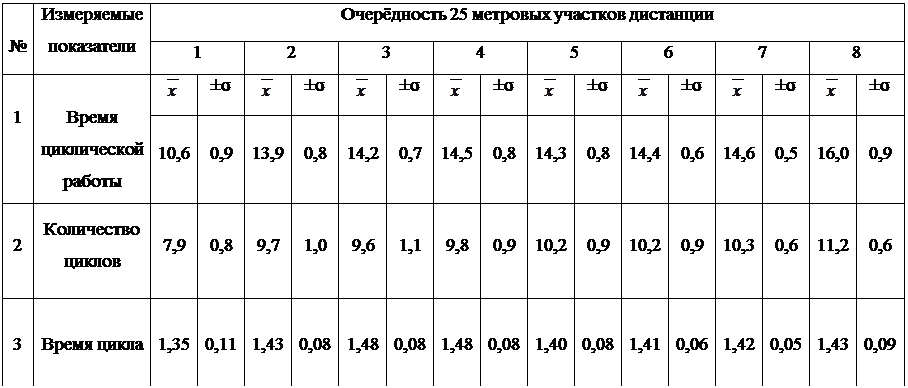

Одной из характеристик соревновательной деятельности в плавании является время циклической работы при преодолении каждого 25-метрового участка дистанции (рис. 3). Наибольшая циклическая работа присутствует на последнем 25-метровом участке дистанции (15,97 с), а наименьшая при преодолении первого (10,56 с). По ходу прохождения остальной дистанции отмечается незначительный рост ее продолжительности в пределах 0,7 с.

Таким образом, продолжительность данной работы отмечена ее постепенным ростом (от 13,95 до 14,99 с) с резкими изменениями при преодолении первого (10,56 с) и последнего отрезка дистанции (15,97 с).

Рисунок 2 – Динамика количества циклов движений руками за 25-метровый отрезок при преодолении дистанции 200 м

Условные обозначения:

Количество циклов движений руками при преодолении:

1 - первого 25-метрового отрезка дистанции;

2 - второго 25-метрового отрезка дистанции;

3 - третьего 25-метрового отрезка дистанции;

4 -четвёртого 25-метрового отрезка дистанции;

5 - пятого 25-метрового отрезка дистанции;

6- шестого 25-метрового отрезка дистанции;

7 - седьмого 25-метрового отрезка дистанции;

8 - восьмого 25-метрового отрезка дистанции;

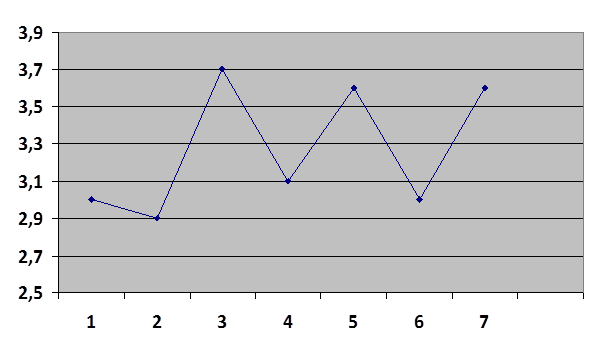

В ходе исследований были выявлены временные интервалы прохождения поворотов по ходу 200-метровой дистанции в 25-метровом бассейне (рис. 4). Анализируя полученные данные можно констатировать, что время, затраченное на прохождение поворотов, варьирует между 2,9 с и 3,7 с. Изменения времени выполнения поворотов не связанно с длительностью плавания, при этом наблюдаются ее волнообразное чередование. Данный факт отражает схожий рисунок скорости преодоления 25 метровых отрезков. Можно предположить, что скорость плавания по дистанции может влиять на время выполнения поворотов. Кроме этого более длительное выполнение поворотов наблюдается при взаимодействии с противоположенной от старта стенки бассейна, что снижает воздействие зрителей и внимание наставника. Видимо, данные обстоятельства имеют значительное влияние на спортсменок, проявляющееся в рассмотренных характеристиках деятельности. Обращает на себя внимание нестабильность данного показателя у спортсменок, при которой личные различия времени прохождения поворотов (± 0,52 с) превышают различия между отдельными спортсменами (± 0,44 с).

Таким образом, время выполнения поворотов в наибольшей степени связано со скоростью плавания и психологическими причинами, приводящими к значительным колебаниям (21,6%) этих показателей.

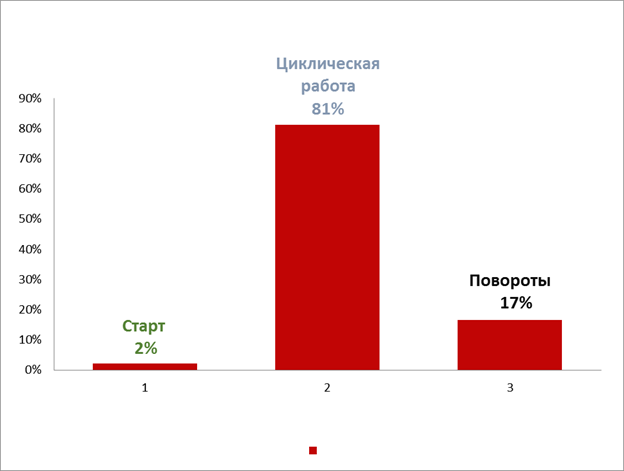

Установлено соотношение времени, затраченного на выполнение различной двигательной деятельности при плавании на 200 м у квалифицированных пятиборцев (рис. 5), среди которого наибольшее время занимает циклическая работа (81%), около 1/6 всего затраченного времени (17%) спортсмен тратит на прохождение поворотов и самую малую часть времени занимает стартовый участок дистанции (2%).

Следовательно, наибольшее значение для показания высокого результата имеет умение выполнять собственно циклическую работу по дистанции, а 1/6 часть всего времени занимает прохождение поворотов. Стартовый участок, несмотря на незначительное место в общем объеме выполняемой работы, позволяет выиграть секунды в неспецифичной для основной работы деятельности и получить преимущественное положение над соперниками в начале соревновательного упражнения.

Среди рассматриваемых показателей циклической работы пятиборцев при плавании на 200м (тал. 2) наибольший интерес представляют, изменения индивидуальных различий в изучаемой группе. Так, обращает на себя внимание уменьшение индивидуальных различий циклической работы по ходу прохождения дистанции плавания (от ±0,9 до ±0,5 с), при этом различия по времени циклической работы возвращаются к первоначальному уровню (±0,9 с) на последнем 25-метровом отрезке дистанции. Следует отметить, что тенденция уменьшения индивидуальных различий по количеству выполняемых циклов (от ±1 до ±0,6 с) сохраняется на этом финишном отрезке (±0,6 с). Интегральным показателем представленных выше данных может служить индивидуальные различия времени выполнения каждого цикла работы. При этом становится очевидным, что динамика индивидуальных различий во времени данного показателя сохраняет рисунок времени циклической работы.

Таким образом, наибольшие индивидуальные различия времени выполнения цикла гребковых движений у пятиборок в плавании на 200 м в 25-метровом бассейне имеют место на первом и последнем отрезке дистанции.

Анализируя влияние времени каждого 25-метрового отрезка на конечное время плавания (таб. 3), следует указать на их неоднозначность. Так, наибольшим влиянием на конечное место в данном виде современного пятиборья оказывает время, показанное на третьем, шестом и седьмом отрезках. При этом можно отметить наименьшее влияние на конечный результат финишного отрезка.

Рисунок 3 – Динамика времени циклической работы при плавании кролем на 200м (с)

Условные обозначения:

1 - первого 25-метрового отрезка дистанции

2 - второго 25-метрового отрезка дистанции

3 - третьего 25-метрового отрезка дистанции

4 -четвёртого 25-метрового отрезка дистанции

5 - пятого 25-метрового отрезка дистанции

6- шестого 25-метрового отрезка дистанции

7 - седьмого 25-метрового отрезка дистанции

8 - восьмого 25-метрового отрезка дистанции

Рисунок 4 – Динамика времени прохождения поворотов на дистанции 200 м в 25 метровом бассейне

Условные обозначения:

1 – первый поворот;

2 - второй поворот;

3 - третий поворот;

4 -четвёртый поворот;

5 - пятый поворот;

6- шестой поворот;

7 - седьмой поворот

Рисунок 5 – Соотношение времени, затраченного на выполнение различной двигательной деятельности при плавании на 200м у квалифицированных пятиборцев (%)

Условные обозначения затраченного времени

1- на прохождение стартового участка дистанции;

2- на выполнение циклической работы;

3- на прохождение поворотов.

Таблица 2 – Характеристика

циклической работы пятиборцев при плавании на 200м в условиях соревнований

Таблица 2 – Характеристика

циклической работы пятиборцев при плавании на 200м в условиях соревнований

Таблица 3 – Уровни взаимосвязи, времени преодоления различных участков дистанции плавания, с итоговым результатом в данном виде современного пятиборья

|

№ |

Время очередного 25-метрового участка дистанции |

Результат плавания на дистанции 200 м |

|

1 |

Первого |

0,69* |

|

2 |

Второго |

0,73* |

|

3 |

Третьего |

0,80** |

|

4 |

Четвертого |

0,64 |

|

5 |

Пятого |

0,65 |

|

6 |

Шестого |

0,85** |

|

7 |

Седьмого |

0,81** |

|

8 |

Восьмого |

0,43 |

Уровни взаимосвязи: * - р>0,5; ** - р>0,05,

Таким образом, наибольшее влияние на занятое место в плавании оказывает время преодоления третьего, шестого и седьмого 25-метровых отрезков, на что необходимо обратить внимание тренеров при подготовке спортсменок. При этом результат финишного участка дистанции не оказывает решающего воздействия.

ВЫВОДЫ

1. Вклад плавания в итоговую сумму зачетных очков превышает 1/5 части, что делает результат в плавании важнейшей составляющей высоких достижений по всему комплексу пятиборья.

2. Скорость преодоления 200м дистанции плавания имеет волнообразную характеристику с постоянной тенденцией к ее снижению.

3. Плавание на 200м у пятиборок высокой квалификации характеризуется стабильным плавательным шагом со значительными его изменениями на последнем 25-метровом отрезке.

4. Продолжительность циклической работы отмечена ее постепенным ростом (от 13,95 до 14,99 с) с ярко выраженной спецификой преодоления первого (10,56 с) и резким увеличением на последнем 25-метровом отрезке дистанции (15,97 с).

5. Время выполнения поворотов в наибольшей степени связано со скоростью плавания и психологическими причинами, приводящими к значительным колебаниям (21,6%) этих показателей по ходу преодоления 200-метровой дистанции.

6. При выполнении соревновательного упражнения в плавании на 200м наибольшее время (81%) затрачивается на циклическую работу, а 1/6 часть всего времени занимают поворотов. Несмотря на незначительное место в общем объеме выполняемой работы (2%) стартовый участок, позволяет выиграть секунды в неспецифичной для основной работы деятельности и получить преимущественное положение над соперниками в начале соревновательного упражнения.

7. Наибольшие индивидуальные различия времени выполнения цикла гребковых движений у пятиборок в плавании имеют место на первом и последнем 25-метровом отрезке дистанции.

8. Значительное влияние на занятое место в плавании оказывает время преодоления третьего, шестого и седьмого 25-метровых отрезков, на что необходимо обратить внимание тренеров при подготовке спортсменок. При этом результат финишного участка дистанции не оказывает решающего воздействия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе анализа соревновательной деятельности спортсменок высокой квалификации, занимающихся современным пятиборьем, можно сделать следующие практические рекомендации:

1- Учитывая значительный вклад плавания в общую сумму зачетных очков, этому виду современного пятиборья следует уделять большое внимание при подготовке спортсменок на всех этапах многолетней тренировки.

2- Для удержания высокой скорости плавания на протяжении всей 200-метровой дистанции необходимо большее внимание уделять силовой выносливости, которая позволит сохранять стабильность усилий до конца выполнения соревновательного упражнения.

3- Достижение эффективности увеличения частоты гребков на финишном участке дистанции возможно за счет включения в тренировочный процесс плавание с лопатками, с тормозами, с ускорениями по ходу преодоления различных дистанций. Данные виды упражнений предъявляют различные требования к двигательным структурам гребка спортсменок, что делает их навык более динамичным, способным обеспечить максимальную эффективность работы при меняющемся состоянии организма по ходу преодоления соревновательной дистанции.

4- Увеличение времени циклической работы по ходу преодоления соревновательной дистанции связано с постепенным падением скорости плавания. Преодоление данной тенденции может быть осуществлено за счет прохождения дистанции на заранее запланированной скорости. Так, 200-метровая дистанция может быть разделена на 25-метровые или 50-метровые отрезки, скорость преодоления которых рассчитывается в соответствии с намеченным графиком. Отдых между ними должен обеспечивать сохранение должной скорости. Основной задачей подобного подхода является сокращение времени отдыха при сохранении намеченной скорости плавания. Если скорость сохраняется с использованием 5-секудного интервала отдыха, можно увеличить количество отрезков или их длину. Отдельным указанием может служить увеличение скорости на последнем повторении, за счет повышенной частоты гребков.

При использовании данного подхода следует учитывать, что интенсивное плавание в течение 2-3 минут сопровождается высокой концентрацией ионов водорода, нахождение которых длительное время в мышцах вызывает разрушение митохондрий. Поэтому использование данного подхода может носить лишь эпизодический характер.

Другим подходом сохранения работоспособности спортсменок на протяжении всей дистанции плавания является использование методик, направленных на увеличение количества митохондрий. Данный подход предполагает использование высокоинтенсивного плавания на 50-метровой дистанции. Для увеличения рекрутированных волокон мышцы часто используют дополнительные средства. Главным условием данного метода является выполнение упражнения до боли в мышцах с последующим восстановлением в течение 3-5 минут в виде свободного плавания. Развивающего эффекта достигают при многократном их повторении (от 4 до 10). Следует учитывать, что максимальная концентрация митохондрий в мышце достигается через месяц использования подобного подхода, в дальнейшем количество митохондрий не имеет значительных различий. Поэтому данный подход рекомендуется применять за месяц до главных соревнований сезона.

5- Значительные различия в личных показателях времени выполнения поворота отражают низкую отработанность данного элемента соревновательного упражнения. Кроме психологических причин изменения времени выполнения поворота могут быть вызваны различиями в оценке дистанции до бортика бассейна для выполнения кувырка. Более раннее его выполнение, как правило, приводит к потере драгоценных секунд в ожидании касания ногами бортика и сгибания ног для последующего толчка. Многие спортсменки воспринимают поворот, как возможность перевести дух для мобилизации сил на следующем отрезке дистанции. Для преодоления этого недостатка в тренировочном процессе необходимо отдельное внимание концентрировать на качестве поворотов во время скоростного плавания и требовать максимальной мобилизации сил во время их выполнения.

6- Построение тренировочного процесса необходимо вести с учетом наличия основных элементов соревновательной деятельности и их вклада в конечный результат. Основное место в тренировке по плаванию должны занимать упражнения, направленные на достижение высокой скорости плавания по дистанции. Однако необходимо находить время и для совершенствования поворотов, от правильного выполнения которого зависит не только сохранение преимущества над соперниками, но сохранение сил для борьбы на дистанции. Кроме этого, в тренировочном процессе должны включаться и упражнения со стартовой тумбочки, особенно в преддверии соревнований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Thomas D.G. Teaching swimming: Steps to success / David G. Thomas. - Champaign (Illinois): Leisure Press, 1989. - 11, 154 p.: ill.

2. Абрамов А.В. Особенности соревновательной деятельности на дистанции 50 м вольным стилем у пловцов высокого класса / Абрамов А.В., Липский Е.В. // Научно-методическое обеспечение системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивных резервов: Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. (19-22 июня 1990 г.). - М., 1990. - Ч. 1. - С. 134.

3. Абсалямов Т.М. О дальнейшей подготовке пловцов высшего класса // Плавание: Ежегодник. - М., 1986. - С. 8-11.

4. Абсалямов Т.М. О методике обучения и совершенствования техники поворотов при плавании брассом и баттерфляем / Абсалямов Т.М., Парфенов А.В. // Теория и практика физ. культуры. - 1988. - N 2. - С. 36-38.

5. Автандилян В.С. Влияние двигательных переключений на изменения силы тяги юных пловцов / Автандилян В.С., Абрамян Э.А. // Совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов: Тезисы XX республ. научно-метод. конференции (Ереван, 25-28 дек.). - Ереван, 1990. - С. 36.

6. Адель Ф.Г. Сравнительная эффективность различных вариантов движений при плавании на спине: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Адель Фаузи Гамаль; Киевский ГИФК. - Киев, 1980. - 14 с

7. Аикин В.А. Биомеханические особенности выполнения старта с тумбочки и старта из воды у школьников 7-17 лет // Научные труды: Ежегодник / СибГАФК. - Омск, 1995. - С. 83-89.

8. Аикин В.А. Возрастные особенности обучения и совершенствования техники спортивных способов плавания у мальчиков и девочек 7-17 лет / Аикин В.А., Жукова Е.С., Жуков Р.С. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 1997. - N 2. - С. 38-41.

9. Аикин В.А. Гетерохронность формирования элементов движений как основа возрастной дифференцировки упражнений в процессе обучения и совершенствования техники пловца: учеб. пособие / Аикин В.А.; СибГАФК. - Омск, 1998. - 43 с.: ил.

10. Аикин В.А. Исследование объективности измерения усилий пловца с помощью датчиков, расположенных на гребущих поверхностях / Аикин В.А., Шушаков С.П., Аикина Л.И. // Управление и контроль в спортивной тренировке: Сборник научных трудов. - Омск, 1978. - С. 32-33.

11. Александров А.Ю. Оценка техники плавания студенток технического и спортивного вузов / А.Ю. Александров // Научно-образовательный форум молодых ученых "Наука о физической культуре и спорте - шаг в 21 век. Инновационные технологии и перспективы развития спортивной науки", 9-18 дек. 2004 г.: тез. докл. / Федер. агентство по физ. культуре, спорту и туризму [и др.]. - М., 2005. - С. 9-15.

12. Аль-Ведьян Х. Формирование профессионально-педагогических навыков преподавателя по плаванию у студентов ИФК: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аль-Ведьян Хасан; РГАФК. - М., 1997. - 27 с.: табл.

13. Анализ техники скоростных поворотов в плавании вольным стилем и методика обучения: метод. рекомендации / Республ. метод. кабинет по физ. культуре и спорту. - Минск: Б. и., 1990. - 35 с.: табл.

14. Аналитическая оценка стартовой тактики медалистов по плаванию вольным стилем на 19 летних Олимпийских играх в Пекине / Ева Дыбиньска [и др.] // Теория и практика физ. культуры: тренер: журнал в журнале. - 2013. - N 9. - С. 70-73.

15. Анашкин А.Е. Возрастные изменения временных и динамических характеристик техники скоростного поворота при плавании вольным стилем у школьниц 8-17 лет // Проблемы совершенствования олимпийского движения, физической культуры и спорта в Сибири: Материалы научно-практической конференции молодых ученых и студентов (14-17 декабря 1998 г.). - Омск, 1998. - С. 94-95.

16. Анашкин А.Е. Исследование техники поворота у пловцов 11-14 лет и возможности ее совершенствования за счет использования различных вариантов // Теория и практика физ. культуры. - 1996. - N 12. - С. 66.

17. Аришин А.В. Биомеханические аспекты формирования рациональной техники плавания / А.В. Аришин, А.И. Погребной // Биомеханика-2002: 4 Всерос. конф. по биомеханике, Н. Новгород, 20-24 мая 2002 г.: тез. докл. / Ин-т приклад. физики РАН, Нижегород. гос. пед. ун-т. - Н. Новгород, 2002. - С. 208.

18. Аришин А.В. Инновационная технология контроля техники плавания и ее функционального компонента в макроцикле подготовки высококвалифицированных пловцов / А.В. Аришин, А.И. Погребной, М.В. Аришина // Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы подготовки квалифицированных пловцов", 5-7 сент. 2011 г. / М-во спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Всерос. федерация плавания, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). - М., 2011. - С. 9-13.

19. Афанасьев В.З. Формирование профессионально-педагогических навыков в процессе практики по плаванию / Афанасьев В.З., Аль-Видьян Хасан // Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире: Материалы 7-й науч.-практ. конф... - Коломна, 1997. - С. 159-160

20. Бакшеев М.Д. Старт в спортивном плавании: техника, методика обучения и совершенствования: учеб. пособие / Бакшеев М.Д.; СибГАФК. - Омск, 1996. - 36 с.: ил.

21. Балай А.А. Управление физической подготовленностью спортсменов высокой квалификации по морскому многоборью на основе использования модельных характеристик: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Балай Анатолий Антонович; Ом. гос. ин-т физ. культуры. - Омск, 1985. - 19 с.

22. Бачин В.П. Разработка модельных характеристик технической подготовленности пловцов 10-14 лет / Бачин В.П., Шушаков С.П. // Материалы научной конференции по итогам работы за 1990-91 годы / ОГИФК. - Омск, 1992. - С. 29-30.

23. Беднарик Я. К вопросу об оценке мышечной силы и техники плавания на основе динамических и кинематических параметров / Беднарик Якоб, Капус Венцеслав, Куговник Отмар, Штрумбель Боро // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта: Респ. межведомств. сб. - Минск, 1996. - Вып. 26. - С. 15-19.

24. Бенеш Е.Г. Возрастные особенности формирования техники старта с тумбочки у девочек 12-14 лет // Физкультурное образование Сибири, 1997. - N 2. - С. 96-100.

25. Биомеханика в циклических видах спорта: Программир. опрос и расчетно-граф. работы: Метод. разраб. для студентов ГЦОЛИФК / Зациорский В.М., Каймин М.А., Прилуцкий Б.И. [и др.]; ГЦОЛИФК. - М.: Б. и., 1985. - 40 с.

26. Биомеханика плавания: Зарубежные исслед. / Под ред. В. М. Зациорского. - М.: ФиС, 1981. - 135 с.: ил

27. Биомеханический анализ стартового прыжка в плавании / Булгакова Н.Ж., Зациорский В.М., Чаплинский Н.Н., Дианов А.А. // Теория и практика физ. культуры. - 1979. - N 4. - С. 12-16.

28. Блохин И.П. Внутрицикловая скорость при плавании способом брасс / Блохин И.П., Маротин Э.Ю., Мелия А.С. // Теория и практика физ. культуры. - 1981. - N 4. - С. 39-40, 2 Обл.

29. Блохин И.П. Фазовая структура гребкового цикла при плавании способом дельфин / Блохин И.П., Мароти Э.Ю., Мелия А.С. // Теория и практика физ. культуры. - 1980. - N 5. - С. 39-42.

30. Бородай А.В. Структура соревновательной деятельности пловцов-спринтеров / Бородай А.В., Абрамов А.В. // Научно-методическое обеспечение системы подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивных резервов: Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. (19-22 июня 1990 г.). - М., 1990. - Ч. 1. - С. 135-136.

31. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: ФиС, 1999. - 184 с.: ил.

32. Булгакова Н.Ж. Подготовка высококвалифицированных пловцов: прогр. курса повышения квалификации для слушателей ИПК и ППК: рек. Эксперт. - метод. советом РГУФК / [Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, А.А. Кашин]; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Ин-т повышения квалификации и проф. переподгот. кадров. - М., 2007. - 17 с.: табл.

33. Булгакова Н.Ж. Теория и методика плавания: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подгот. "Пед. образование" профиль "Физ. культура" / Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова; под ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.: Academia, 2014. - 319 с.: ил.

34. Бутович Н.А. Биодинамический анализ движений способа плавания кроль и его приложение в методике обучения плаванию и в совершенствовании техники пловцов: дис. ... канд. пед. наук / Бутович Н.А.; ЦНИИФК. - М., 1946. - 120 с.

35. Ваньков А.А. Совершенствование подготовки пятиборцев в плавании: учеб. пособие для студентов ин-тов физ. культуры и слушателей фак. усовершенствования / А.А. Ваньков; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1983. - 54 с.

36. Воронцов А.Р. Биомеханические основы техники плавания: лекция для студентов и слушателей фак. усовершенствования и ВШТ ГЦОЛИФКа / А.Р. Воронцов; Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры. - М., 1981. - 23 с.

37. Воронцов А.Р. Использование некоторых положений теории колебаний для оценки эффективности техники плавания / А.Р. Воронцов, Б.А. Дышко, А.Б. Кочергин // Теория и практика физ. культуры: тренер: журнал в журнале. - 2011. - N 1. - С. 101-104.

38. Гилев Г. Формирование рациональных межмышечных координационных связей в циклических локомоциях // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. конгр. - М., 1998. - Т. 1. - С. 45-46.

39. Гилев Г.А. Взаимосвязь скоростных и пространственных характеристик гребка в плавании / Г.А. Гилев, М.В. Савостьянов, И.В. Уголькова // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: 7 Междунар. науч. конгр.: Материалы конф. 24-27 мая 2003 г. - М., 2003. - Т. 2. - С. 241-242.

40. Гилев Г.А. Использование сочетаний упражнений различной интенсивности в тренировочном процессе пловцов / Г.А. Гилев, Н.Е. Максимов // Вестн. спортив. науки. - 2011. - N 2. - С. 12-15.

41. Глухов В.И. Комплексная методика для изучения техники плавания / Глухов В.И., Братковский В.К. // Теория и практика физ. культуры. - 1974. - N 10. - С. 63-68.

42. Гордон С.М. Структурный анализ основных параметров, обусловливающих результат в спортивном плавании / Гордон С.М., Ширковец Е.А. // Теория и практика физ. культуры. - 1969. - N 1. - С. 8-11.

43. Гордон С.М. Техника спортивного плавания. - М.: ФиС, 1968. - 200 с.: ил.

44. Дуплищева О.А. Взаимосвязь количественных показателей техники плавания различными спортивными способами и квалификацией / Дуплищева О.А., Колмогоров С.В. // Теория и практика физ. культуры. - 1989. - N 9. - С. 60.

45. Моисеев А.Б. Анализ структуры фехтовального боя до одного победного укола на соревнованиях по современному пятиборью / Моисеев А.Б., Тышлер Е.Г., Киселев В.П. // Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам: материалы науч.-практ. конф. преподавателей каф. теории и методики единоборств / сост. Свищев И.Д., Игуменов В.М.; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Каф. теории и методики единоборств. - М., 2010. - [Ч. 1, 2]. - С. 43-47.

46. Моисеев А.Б. Влияние различных факторов на успешность прохождения огневых рубежей спортсменками, занимающимися современным пятиборьем / Моисеев А.Б., Киселев В.П. // Кафедральная научная конференция "Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам", 26 нояб. 2013 г.: материалы / [сост.: Игуменов В.М., Свищев И.Д.]; М-во спорта РФ, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". - М., 2013. - Ч. 1. - С. 53-58

47. Моисеев А.Б. Основы соревновательной деятельности спортсменов современного пятиборья в верховой езде и оценка их эффективности / А.Б. Моисеев, В.П. Киселев, П.А. Ананьина // Детский тренер. - 2013. - N 1. - С. 53-56

48. Моисеев А.Б. Содержание соревновательной деятельности на огневом рубеже в комбинированном виде современного пятиборья / Моисеев А.Б., Киселев В.П., Гаврилова А.Д. // Кафедральная научная конференция "Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам", 2011 г.: материалы / [сост. Игуменов В.М., Свищев И.Д.]; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Каф. теории и методики единоборств. - М., 2011. - Ч. 2. - С. 34-40

49. Папенов Ю.М. Современное пятиборье в программе Олимпийских игр / Ю.М. Папенов // Детский тренер. - 2010. - N 3. - С. 111-115

50. Современное пятиборье: журнал. - М., 2015

51. Современное пятиборье: пример. прогр. спорт. подгот. для ДЮСШ, СДЮШОР: доп. Федер. агентством по физ. культуре и спорту / [разраб. В.П. Киселев]; Федер. агентство по физ. культуре и спорту. - М.: Сов. спорт, 2006. - 143 с.: табл

52. Современное пятиборье: учеб. для студентов ин-тов физ. культуры: доп. Ком-том по физ. культуре и спорту при Совете Министров СССР / под общ. ред. канд. пед. наук, заслуж. тренера СССР доц. А.П. Варакина. - М.: ФиС, 1976. - 248 с.: ил.

Исполнитель выпускной квалификационной

![]() работы: Бровко

И.А.

работы: Бровко

И.А.

![]() Научный руководитель: Моисеев

А.Б.

Научный руководитель: Моисеев

А.Б.

Заведующий кафедрой Теории

и методики единоборств

![]() д.п.н., профессор Игуменов

В.М.

д.п.н., профессор Игуменов

В.М.

![]() Дата защиты:

Дата защиты:

![]() Оценка за защиту:

Оценка за защиту:

Председатель государственной

![]() аттестационной комиссии :

аттестационной комиссии :

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.