«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 10 - 12 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВЕЛОТРИАЛЕ»

Содержание

Введение__________________________________________________ 3

1. Анализ научно методической литературы по проблеме исследования 1

1.1. Физиологические основы двигательной координации__________ 5

1.2. Характеристика и критерии оценки координационных качеств спортсменов 10-12 лет_________________________________________ 13

1.3. Средства и методы развития координационных качеств_____ 15

2. Цель, задачи, методы и организации исследования____________ 20

2.1. Цель и задачи_________________________________________ 20

2.2. Методы исследования__________________________________ 20

2.3. Организация исследования_______________________________ 23

3. Результаты исследование и их обсуждение__________________ 25

3.1. Выявление корреляционной связи __________________________25

3.2. Комплекс средств и методов воспитания координационных качеств спортсменов 10 – 12 лет, специализирующихся в велотриале__________ 29

3.3. Результаты исследования и их обсуждение________________ 35

Выводы__________________________________________________ 38

Список использованной литературы_________________________ 40

Введение

Актуальность. Значение координационных способностей для занятий велотриалом неоспоримо. По мнению ряда авторов [29, 42 и др.], они являются критерием высокого спортивного мастерства. Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми предпосылками для успешного обучения техническим элементам велотриала. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное разнообразное применение. Увеличение уровня координационных способностей ведет к большей плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению двигательного опыта.

В тоже время, в связи с ранней специализацией, сокращением сроков обучения и усложнением спортивной техники к юным спортсменам предъявляются высокие требования в плане проявления координационных способностей. Это обусловливает необходимость поиска новых путей, с помощью которых можно лучше и быстрее научить детей управлять своими движениями. Таким образом, оптимизация учебно-тренировочного процесса с учётом свойств нервной системы занимающихся является весьма актуальной задачей.

Объект исследования: физическая подготовка велосипедистов.

Предмет исследования: Комплекс средств и методов воспитания координационных качеств спортсменов 10-12 лет, специализирующихся в велотриале.

Гипотеза исследования: Предполагается, что применение разработанного комплекса средств и методов, позволит повысить уровень координационных качеств спортсменов, специализирующихся в велотриале.

Новизна исследования: впервые предпринята попытка научного обоснования эффективности разработанного комплекса, основанного на наиболее рациональном сочетании разнообразных однонаправленных средств общей и специальной физической подготовки, широком использовании игрового и соревновательного методов, направленного на совершенствование координационных качеств велосипедистов.

Практическая значимость: данные, полученные в результате исследования могут быть использованы в деятельности ДЮСШ в процессе подготовки юных велосипедистов, а так же при самостоятельных занятиях велотриалом.

1. Анализ научно методической литературы по проблеме исследования

1.1. Физиологические основы двигательной координации

Управление движениями – очень сложный по сути своего рода процесс, которой обеспечивает функциями весь человеческий организм. Процесс (ЦНС), происходит в больших полушарии головного мозга, при этом каждое наше двигательное действие относиться как бы к мозаики возбуждённых и заторможённых центров. При изменений соотношения тех или иных процессов называется движением человека. При взаимодействии друг на друга тех или иных нервных центров формируются нервные связи, которые способны закрепляться при частом повторении.

Во временные связи которые складываться в стереотип, И.П. Павлов показывал слаженную систему внутренних процессов в коре головного мозга человека. Двигательным навыком можно считать приобретенной формой условно-рефлекторной двигательной реакции, формируемой при взаимодействии первой и второй сигнальных систем.

В следствии выполнения того или иного двигательного действия а также при возбуждение зрительного и слухового в кору головного мозга поступает ряд импульсов. Что в результате в корковых центрах головного мозга создаётся ряд очагов, между которыми создаются временные связи. При этом образовывается новоиспеченная, крайне трудная координация в деятельности нервных центров, участвующих в регуляции сокращения разнообразных мускульных групп. В то же время моторные нервные центры коры входят в связь с центрами стабилизирующими кровообращение, дыхание, обмен веществ и т.д. Если в следствии непрерывного повторения движений связь данная закрепляется, в таком случае моторные действия становится допустимым исполнять нераздельно.

В данном случае любое

предшествующее движение станет являться относительным раздражителем,

подготавливающим организм к последующим фазам моторного воздействия. По этой

причине все без исключения части двигательных операций (позы, движения,

направления взгляда) входят друг с другом в базисную связь из-за создания

условных рефлексов. Динамичный стандарт - формируется трудная сбалансированная

концепция внутренних действий в коре больших полушарий. При исполнении моторных

операций данная мозаика возбужденных и тормозных точек (система относительных

рефлексов) с любым последующим движением в конкретном порядке перестраивается,

снабжая сокращение и расслабление этих либо других мышц и перемены в работе

внутренних органов. Подобным способом, динамический стандарт, характеризуется

равно как определенным сочетанием тормозных и возбуждённых пунктов, таким

образом и закрепленной последовательностью в замене характера данной мозаики в

ходе исполнения двигательных операций. При этом реализация любого прошлого

относительного рефлекса предназначается относительным раздражителем для

последующей за ним фазы движения.

Стереотипность в работы нервных центров, формирующаяся в процессе создания

моторного навыка, лежит в основе сравнительно неизменной техники исполнения

двигательных операций. Твердо зафиксированный моторный опыт в взаимосвязи с

этим трудно перестраивается. Но устойчивость сформированных повторениями

(тренировками) временных взаимосвязей, а следовательно и процессов никак не

совершенно - оно может быть изменено. По этой причине Павлов И.П. и назвал образовывающуюся

системность не просто стандартом, а динамическим стереотипом. Этим

подчеркивается вероятность его трансформирования.[12]

Формирование

относительных рефлексов - основные принципы моторного навыка (динамического

стереотипа) протекает в два важнейших периода: генерализации и концентрации.

Формирование относительных рефлексов - основные принципы моторного навыка

(динамического стереотипа) протекает две важнейший периода: генерализации и

концентрации.

В основной стадии возникающие относительные рефлексы держат чрезмерно широкие

очаги в подкорковых областях и в коре больших полушарий. Данное сопряжено с

тем, то что пути перемещения возбудительного хода в коре ещё полностью никак не

сложились и захватывают смежные центры.

В последующем, в процессе повторений, вследствие действиям, сопряженным с

дифференцированным торможением, движения возбуждения концентрируются. Нервные

центры, никак не принимающие роли в движениях, задерживаются. Но пределов среди

основной и второстепенными стадиями в образовании условных рефлексов согласно

ходу повторений определить нельзя и трансформация с одной к другой совершается

постепенно.

Равно как и относительные рефлексы, представляющие сложной составляющей двигательного умения, так и последний в целом создается поочередно проходя несколько фаз, которые никак не находятся в зависимости от типа и специфик двигательной работы (это может являться обучение чтению и письму, прыжкам, метаниям, плаванию, работе с разными инструментами и т.п.).[13]

Фазы создания моторного навыка:

1. Распространение - излишнее распространение источников возбужденности в коре крупных полушарий головного мозга, захватывающее соседние зоны (внешне проявляется в присутствии беспорядочных слабо высоко у порядочных процессов по переменчивым траекториям, в движения вовлекается наибольшее число мышц, нежели это необходимо).

2. Концентрация -

местоположение очагов возбуждения и торможения

(движения упорядочиваются по траекториям, числу и уровня сокращения мускульных

групп, снимаются лишние напряжения мышц антагонистов и синергистов).

3. Автоматизация -

моторное действие принимается, проводиться без

сосредоточения внимания на его фазах и деталях, человек делается способным

сосредоточивать собственное внимание на решении "тактических" задач,

способен переключаться от контролирования за собственными моторными действиями

(в период езды на велосипеде и машине, человек способен рассуждать о объектах

никак не сопряженных с выполняемыми моторными действиями).[13]

Условия для образования двигательных навыков:

Предварительное ознакомление с:

1. Используемыми снарядами и оборудованием (лыжи, коньки, велосипед, парашют, система управления автомобилем, самолетом, компьютером и т.п.).

2. Экипировкой (костюм подводника, скафандр водолаза, космонавта, гравитационный костюм летчика и др.).

3. Средой выполнения двигательных действий (водная среда для плавания и ныряния, воздушная среда для парашютиста, невесомость для космонавта, снежное или ледяное покрытие для лыжника и конькобежца).

4. Исследование моторного воздействия по частям (выделение базисных сложных элементов движений) и их дальнейшее связь в единый моторный акт.

5. Раздельное фиксирование освоенных сложных элементов обучаемого моторного умения и их соединение согласно принципам - от элементарного к сложному, от известного к неизвестному.

Хорошо развитый вестибулярный аппарат – одна из самых важных составляющих нервной системы, вестибулярный аппарат, который расположен во внутреннем ухе, это крошечная часть, очень сложной системы, позволяющей человеку удерживать равновесие, поддерживать вертикальное положение тела, осуществлять согласованные движения при перемещении в пространстве, фиксировать взгляд, стабилизировать положение головы, ориентироваться в окружающем пространстве вообще.

Вестибулярный аппарат отвечает за вестибулярная система получает сырую информацию от вестибулярных органов, которые состоят из трех полукружных каналов. Три полукружных каналов ориентированы вдоль X, Y и Z оси и определить движение по каждому из трех измерений пространства. Когда головка перемещается, волосковые клетки обнаруживают движение жидкости внутри каждого канала. Мозг использует эту информацию для расчета изменения в инерции, во многом таким же образом, как инерциальная навигационная система на авиалайнере чувствует изменение в положении и скорости.

По сути, вестибулярный аппарат – это орган равновесия. Он также важен для организма человека, как и любая другая его частица. С его помощью человек может перемещаться в пространстве, ориентируясь даже в темноте или же с закрытыми глазами. Благодаря вестибулярному аппарату человек понимает, какое именно положение занимает его тело в определенный момент. Вестибулярный аппарат является способом определения положения тела в пространстве. Располагается вестибулярный аппарат во внутреннем ухе. Отсюда, собственно, и его название, которое в переводе с латинского обозначает «преддверие». Состоит это орган из трех каналов, имеющих форму полукруга. Также к нему относится и два мешочка, заполненных эндолимфой.[3]

Новейший подход к осмыслению механизма управления движениями предложил Н.А. Бернштейн, преподнесший схему управления согласно принципу сенсорных коррекций в варианте эфферентно-афферентного кольца. Он полагал, то что « …координация является никак не какая-то особенная точность либо тонкость эфферентных нервных импульсов, а особенная категория физиологических механизмов, формирующих постоянное координационное повторяющийся связь меж эффекторным и рецепторным процессом", а кроме того, то что»…совершенная координация обязана складываться в том, что бы уметь предоставлять отправной импульс в необходимый момент». [2]

Согласно Бернштейну [2], « … суть моторной координации как раз заключается в постоянном прилаживании эффекторных импульсов к переменным внезапным динамическим условиям». Он полагал, то

что

развитие моторного действия базируется

на

поиске путей решения конкретной проблемы, то есть результата, которой необходимо достигнуть.

У специалистов согласно изучению проблемы двигательных координаций нет значительных расхождений в их определениях. Различные авторы именуют двигательными координациями либо координационными возможностями одни и те же свойства, зачастую вкладывая в их близкое содержание. К ним принадлежат: ловкость, гибкость, точность, равновесие. В специальной литературе предоставляется их единая оценка, значимость, критерии оценки. Двигательные координации многообразны. К примеру, каждое достаточно трудное физиологическое упражнение, сделанное высочайшем техническом уровне, характеризуется пластичностью. На данное свойство в

первый раз указал Н.А. Бернштейн, окрестив его пластикой и предложив последующее формулирование: «пластика - такое определенное согласно рисунку и ритму движение человеческого тела, отражающее его душевный и внутренний мир».

При обучении технике спортивных движений развитие двигательных способностей постоянно совершается в основе ранее

выработанных организмом

координации. К примеру, навык стояния у детей создается в основе умения сидения и т.д. При развитии различных спортивных движений, к

примеру в гимнастике, фигурном катании на коньках, почти

все

элементы физического упражнения также никак

не

считаются целиком новыми, они предполагают собою составляющие ранее

приобретённых навыков. Пластичные движения характеризуются непрерывностью,

слитностью, плавностью, исполнением движений в

отсутствии пауз. Главной моторной координацией считается также ритмичность, характеризующаяся оптимальным распределением усилий во времени и в пространстве.

Отдельные составляющие движения объединяются в общее моторное процесс, что выполняется экономно, не напряженно, пластично, отчетливо. Перемещения тела, головы, рук и ног выполняются в 3-х плоскостях согласно отношению к туловищу: лицевой, боковой, горизонтальной. Перемещения рук и ног согласно отношению друг к другу в пространстве

имеют все шансы являться: одноименными – движения схожи по направленности (к примеру, направо отводится правая рука

и нога); разноименными – производятся в различных направлениях (к примеру, во время поскоков

подымаются правая рука

и левая нога и в

обратном порядке). Движения, исполняемые руками либо ногами, имеют

все шансы являться однонаправленными (к примеру, две руки подняты вверх), разнонаправленными (к примеру, одна рука поднята вверх, другая

отведена в сторону). Координирование движений неисполнима в

отсутствии пространственной ориентировки, она считается важным компонентом каждого моторного действия.

В общеразвивающих упражнениях пространственные ориентировки формируются моментально, таким образом, одновременно примут участие визуальные и кожно-мышечные ощущения, в таком случае период упражнения сопутствуются объяснениями, указаниями, командами тренера. Развитие ловкости напрямую сопряжено с совершенствованием координационных возможностей, пространственных и временных ориентировок, таким образом, ловкость определяется мастерством моментально перестраивать моторную деятельность в согласовании с внезапно меняющейся ситуацией. В данных упражнениях предъявляются высокие требования к вниманию, сообразительности, быстроте реакции, таким образом, требование могут изменяться моментально, неожиданно.

Координация, ловкость движений неосуществимы в

отсутствии формирования функции равновесия, что определяется

расположением центра тяжести туловища над площадью опоры. Чем минимальнее площадь опоры, чем выше центр тяжести

от

площади опоры, тем сложнее сберечь баланс. Оно находится

в зависимости и от силы инерции предшествующего

перемещения, в особенности, если затем необходимо статическая позиция.

В физиологическом нюансе воспоминания предполагает собою функцию ЦНС, обеспечивающее сохранение и обрабатывание

вновь поступившей информации, объединение её с ранее полученными данными и извлечения её с "хранилища". В данном "хранилище" наравне с иными типами данных заключаются программы координационного управления мускулами, сопряженные с техникой исполнения разных упражнений. При обучении трудным упражнениям уже

после перерывов 6,12, 24 часов доля удачных попыток возрастает, однако

присутствие в интервале больше 48 часов доля ухудшается.

Следовательно, тренировки на координацию движения надо чередовать с перерывами максимум в один день.

В процессе обучения фигурному катанию было выявлено, что тренировки на координацию движения с перерывом в сутки намного более продуктивно влияют, нежели чем перерывы в 2, 3, 6, 10 дней.

Экономность физических затрат при двигательной деятельности значительно увеличивается у спортсменов с хорошей координацией движения. Это в первую очередь связано с тем, что в процессе выполнения физического упражнения задействуется меньшее количество мышц, что помогает экономить энергию и силы.

У спортсменов хорошо обладающей техникой движения, экономизация энергозатрат обоснована усовершенствованием координации, а не только лишь двигательных навыков, однако и вегетативных функций. Понижаются энерго расходы на работу сердца, респираторных мышц, и многочисленных иных вегетативных органов. Эти особенности функций вегетативных органов помогают в дальнейшем легче переносить тренировки, быстрее восстанавливаться и более эффективно тренироваться.

1.2. Характеристика и критерии оценки координационных качеств спортсменов 10 - 12 лет

Что же такое координационные качества – комплексность свойств человека, проявляющиеся в двигательных процессах различной сложности, которые определяют успешность управления двигательными способностями.

Есть также определения, в которых четко и ясно подразумевается целесообразное и экономно в короткие сроки решать ряд двигательных задач.

Данное понятие связанно напрямую с ловкостью, которая обозначается оперативное, рациональное освоение двигательных действий.[22]

Координационные качества можно разбить на три группы:

К первой можно отнести те способности, которые позволяют точно определять временные параметры.

Ко второй – поддержание статического и динамического равновесия.

Наконец, к третьей - ответственность за двигательный процесс в общем, напряженность.

Работа всего организма регулируется нервной системой, особенно ее высшим отделом — корой больших полушарий головного мозга. Она развивается позднее других отделов нервной системы. Чем младше возраст, тем быстрее утомляется нервная система. Только с возрастом, под влиянием воспитания, дети постепенно становятся способными все более осознанно и точно выполнять двигательные действия.[2]

Координация – одно из важнейших двигательных качеств человека и условие высокого спортивного результата. Под координационными способностями принято понимать совокупность двигательных способностей принято понимать совокупность двигательных возможностей, определяющих быстроту освоения новых движений, а также умение перестраивать двигательную деятельность адекватно неожиданно меняющимся ситуациям.[3]

Координационные способности определяются рядом особенностей организма спортсмена:

а) пластичностью нервной системы, под которой понимается способность к быстрой смене процессов возбуждения и торможения, а поскольку это врожденное качество, то и предрасположенность к координационным «высотам» в значительной степени предполагает генотипический момент;

б) уровнем развития других двигательных способностей (в первую очередь, скоростных способностей, динамической силы и гибкости);

в) двигательным опытом, под которым понимается запас разнообразных двигательных умений и навыков;

г) способностью быстро и своевременно расслабляться при выполнении двигательных действий;

д) способностью предвидеть действие соперника и результаты своих действий;

е) умением мобилизоваться на решение двигательной задачи в любых, самых сложных ситуациях ее выполнения, находчивостью, инициативностью, способностью к неожиданным решениям.

Для оценки координационных качеств применяются следующие критерии:

а) время освоения нового и достаточно сложного по структуре движения или комбинации (чем оно короче, тем выше ловкость);

б) быстрота перестройки параметров движения и действий в связи с изменившимися условиями, а также умение выбрать оптимальный вариант решения;

в) способность выполнять сложные по своей двигательной структуре действия, комбинации;

г) точность выполнения заданных параметров движений и действий;

д) способность к сохранению устойчивости при нарушениях равновесия;

е) экономичность движений, связанная с умением дифференцировать усилия в соответствии с особенностями двигательной задачи.

Лях В.И. выделяет 4 основные из них: правильность, быстроту, рациональность и находчивость. Они имеют и качественные и количественные показатели.

Существует ряд различных тестов определяющих степень развития координационных способностей, например:

1. Челночный бег 3х10 м

2. 3 кувырка вперед

3. Метание теннисного мяча в цель из положения, сидя на полу ноги врозь

4. Ведение баскетбольного мяча с изменением направления

5. Проба Бондаревского

6. Вращение на месте

7. Прыжки на разметку

8. Перешагивание через гимнастическую палку

В качестве тестов рекомендовано использовать упражнения с асимметричным согласованием процессов руками, ногами, головой, телом, равно как более трудные и нечастое встречающиеся в ежедневной существовании.

Из ранее произнесенного вытекает, то что аспекты оценки никак не являются элементарными и единственными, любой из них трудоемок и многозначен, почти все из упомянутых критериев, обладают трудной структурой и своеобразные вариации.

1.3. Средства и методы формирования координационных качеств

При планировании объемов деятельной активности согласно единой физической подготовке необходимо принимать во внимание этапы более выраженного прироста соматических свойств, у юношей данные фазы приходятся на 8-12 лет. В данный период рационально обширнее пользоваться ресурсами общей физической подготовки. В этом возрасте поддаются неплохому формированию почти все без исключения двигательные свойства, в особенности скоростно-силовые, общая выносливость, координационные возможности, а кроме того быстрота и гибкость.

Упражнения на равновесие способствуют развитию ловкости и координации движений, решительности, формируют правильную осанку у ребенка. Правильная координация движений развивается у детей постепенно, в процессе совершенствования функций вестибулярного, мышечного и зрительного анализаторов, которыми управляет центральная нервная система.

Совершенствованию координации способствует выполнение специальных физических упражнений в статических и динамических положениях. К статическим упражнениям относят сохранение равновесия в определенной позе: приседание на носках, стойка на одной ноге и другие. К динамическим упражнениям – относится: ходьба по доске, скамейке или бревне, изменение направления во время бега, внезапные остановки в подвижных играх.

А также упражнения спортивного характера, такие как: катание на коньках, лыжах, велосипеде, а для самых маленьких детей, которым еще не по силам освоить велосипед, даже катание на электромобиле типа Peg-Perego Buggy будет отличной тренировкой.

Координация (от лат. coordinatio — взаимоупорядочение) - это согласование деятельности мышц тела, направленное на успешное выполнение двигательной задачи. [3]

Эффективность в развитии двигательной координации у детей достигается за счет применения методики, обеспечивающей изучение простых движений с постепенным их усложнением, объединение ранее изученных движений в комплексы упражнений и выполнение их с изменением скорости, темпа, ритма и амплитуды движений, а также использование специального инвентаря разного размера и веса (мячи, обручи, палки, скакалки).

Занятия акробатикой совершенствуют функции многих анализаторов, развивают способность быстро активизировать необходимое количество мышечных волокон, обеспечивают оптимальное взаимодействие мышц-сенегистов и мышц-антагонистов, улучшают переход от напряжения мышц к их расслаблению, и, в результате, повышают уровень координационных способностей у ребенка.

Развитие координационных качеств и двигательного анализатора выражается, прежде всего, в сочетании ловкости, силы и скорости движений. Эти качества необходимы ребенку не только в подвижных играх и при занятиях спортом. Координация движений играет крайне важную роль для развития такой точной двигательной деятельности, как рисование, письмо или игра на музыкальных инструментах.

Можно выделить следующие методы воспитания координационных качеств:

1. Игровой

2. Повторный

3. Метод круговой тренировки

4. Соревновательный

5. Вариативный (изменение направления, темпа движения)[26]

Ученые установили – чем больше и шире диапазон двигательных навыков у ребёнка, тем проще он овладевает новыми формами двигательной активности. При этом наиболее благоприятным возрастом для формирования и развития координационных способностей являются младшие школьные годы. Именно в этом возрасте необходимо закладывать «фундамент» для развития координации. [26]

Основным средством совершенствования координационных способностей является физическое упражнение.

1. Новые сложные или простые упражнения, усложненные различными вариантами и комбинациями (изменяя высоту снарядов, сочетая ходьбу с прыжками и т.д.)

2. ОРУ с предметами и без них из различных исходных положений, в различных направлениях, с различной амплитудой и т.д.

3. Упражнения на равновесие

4. Упражнения по сигналу

5. Подвижные и спортивные игры

6. Прыжки, метания, лазание

7. Использование тренажеров (вращающийся стул)

8. Способность расслабляться

Тренировать устойчивость вестибулярного аппарата возможно равно как с помощью исполнения физических упражнений в простых обстоятельствах, таким образом и при помощи технических средств. На спортивной тренировке используют две группы подобных средств:

а) подводящие, содействующие изучению новейших форм движений этого либо другого вида спорта;

б) развивающие, нацеленные напрямую на развитие координационных возможностей, проявляющихся в определенных видах спорта (к примеру, в баскетболе специальные упражнения в затрудненных ситуациях - ловля и предоставление мяча партнеру, присутствие прыжках через гимнастическую лавку, после выполнения на гимнастических матах нескольких кувырков последовательно, ловля мяча от напарника и бросок в корзину и др.).

Упражнения, нацеленные на формирование координационных возможностей, эффективны вплоть до тех пор, пока они не станут выполняться автоматом. Потом они утрачивают собственную значимость, таким образом, равно как каждое, изученное вплоть до навыка и выполняемое в одних и тех же стабильных обстоятельствах моторное действие не активизирует последующее формирование координационных возможностей.

Выполнение координационных упражнений необходимо планировать на первую половину основной части занятия, Данные упражнения нужно исполнять в начале занятия с целью разогрева мышц и суставов конечностей для реализации наиболее тяжелых динамических упражнений. При воспитании координационных возможностей применяются последующие основные методические подходы:

1. Воспитание новым различным движениям с градационным увеличением их координационной сложности. Данный подход широко применяется в базовом физическом воспитании, а кроме того на первых периодах спортивного совершенствования. Осваивая новейшие упражнения, специализирующиеся не только лишь пополняют собственный моторный навык, но и развивают умение образовывать новые формы координации движений. Располагая огромным моторным опытом (резервом моторных умений), индивид проще и стремительнее справляется с внезапно появившейся моторной задачей. Остановка обучения новым многообразным движениям неизбежно уменьшит способность к их изучению и этим самым притормозит формирование координационных возможностей.

2. Воспитание способности реорганизовывать моторную деятельность в обстоятельствах неожиданно меняющейся ситуации. Данный методический аспект обретает огромное применение в базисном физическом воспитании, а кроме того в игровых видах спорта и единоборствах.

3. Увеличение пространственной, временной и силовой точности движений в базе усовершенствования моторных чувств и восприятий. Этот методический прием широко применяется в ряде видов спорта (спортивной гимнастике, спортивных играх и др.) и профессионально-прикладной физической подготовке.

4. Преодоления неразумной мышечной напряженности. Проблема в том, то что чрезмерная напряженность мышц (неполное расслабление в необходимые моменты выполнения упражнений) вызывает конкретную дискоординацию движений, это приводит к понижению проявления мощи и скорости, искривлению техники и досрочному утомлению. [24]

Для тренировки вестибулярного аппарата применяются соответствующее особые снаряды: кресло Барани, легко атлетическое оборудование, гимнастической (ренское) колесо, лопинг, комбинированное гимнастическое колесо, ротор, 4 штанговые качели, батут.

ГЛАВА II Цель, задачи, методы и организации исследования

2.1. Цель и задачи исследования

Цель исследования: оптимизация комплекса средств и методов воспитания координационных качеств спортсменов 10 – 12 лет, специализирующихся в велотриале.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:

1. Выявить корреляционную связь между координационными качествами и технической подготовленностью велосипедистов, специализирующихся в велотриале;

2. Разработать комплекс средств и методов воспитания координационных качеств у велосипедистов 10 – 12 лет;

3. Экспериментально обосновать эффективность применения разработанной комплекса.

2.2. Методы исследования

Для достижение цели и решения задач исследования, были использованы следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Педагогическое тестирование.

3. Педагогический эксперимент.

4. Методы математической статистики.

Анализ научно-методической литературы.

Для полного понимания темы были проанализированы научно-методические исследования из списка литературы, так же литература была взята из интернета более 50 источников.

Педагогический эксперимент

Далее для сравнения был использован такой метод, как педагогический эксперимент. Проводился он с целью е подтверждение эффективности разработанного комплекса средств и методов.

Педагогическое тестирование

Педагогическое тестирование было проведено в целях данного исследования на начальном и конечном этапах. На все испытания было выделено 15 минут разминки в начале основной части.

В соответствии с В.И. Ляхом использовались следующие тесты для определения развития координационных способностей спортсменов:

- три кувырка вперед для оценки координационных способностей.

Результат: разрешается две зачетные попытки. Результат лучшей из них заносится в протокол;

- прыжки на разметку для оценки способности мышечных усилий. Оборудование: ящик высотой 90 см, ковёр, измерительная лента.

Результат: определяется в сантиметрах по среднему отклонению. Оценки: «отлично» - 3 см, «хорошо» - 5 см, «удовлетворительно» - 9 см, «достаточно» - 12см.

- проба Бондаревского - стойка на одной ноге с закрытыми глазами для оценки статического равновесия.

Результат: средний результат удержания положения «равновесие» в секундах из трех попыток. Общие указания и замечания. Дается опробование теста.

- перешагивание через гимнастическую палку для определения способности к согласованию движений рук и ног.

Результат: время выполнения теста. Общие указания и замечания. Дается опробование теста.

На основе данных протоколов предоставлены средние баллы спортсменов.

Методы математической статистики

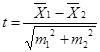

Результаты эксперимента обрабатывались на достоверность различия показателей с помощью метода t – критерия Стьюдента. Для этого необходимо было вычислить следующие статистические величины, такие как средняя арифметическая величина, дисперсия, стандартное отклонение, стандартная ошибка среднего арифметического. Данные величины вычисляются по следующим формулам.

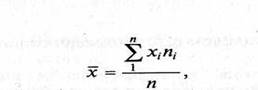

Средняя арифметическая величина `х - показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда - определяется по формуле:

где х![]() - вариант ряда; n

- вариант ряда; n![]() - частота ряда; n

- объем совокупности. Суммой ∑ принято обозначать суммирование тех

данных, которые стоят справа от него. Нижние и верхние показатели ∑

указывают, с какого числа следует начать сложение и какими показателями его

закончить.

- частота ряда; n

- объем совокупности. Суммой ∑ принято обозначать суммирование тех

данных, которые стоят справа от него. Нижние и верхние показатели ∑

указывают, с какого числа следует начать сложение и какими показателями его

закончить.

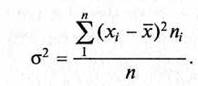

Дисперсия s![]() указывает на

варьирование, т. е. рассеивание исходных данных относительно средней

арифметической величины (в квадрате).

указывает на

варьирование, т. е. рассеивание исходных данных относительно средней

арифметической величины (в квадрате).

Дисперсия определяется по формуле

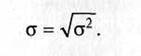

Среднее квадратическое отклонение вычисляется по формуле:

Стандартную ошибку среднего арифметического можно вычислить по формуле

![]() при

n

при

n ![]() 20;

20;

![]() при n

< 20;

при n

< 20;

t-критерий Стьюдента:

![]()

Для облегчения процедуры подсчёта среднего значения, стандартного отклонения, достоверности отличий нами использовались статистические ресурсы программы Microsoft Excel и подсчёт критерия Стьюдента. [17]

Так

же произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs по формуле:

![]()

2.3. Организация исследования

Исследование проходит на базе ГБОУ ДОДСН «СДЮШОР «Нагорная». Обе группы состояли из одинаковых по возрасту, стажу занятий, физическому развитию юных спортсменов. В экспериментальную группу вошли 10 человек в возрасте 10-12 лет (таблица 1).

Таблица 1- Возрастная категория экспериментальной группы

|

Возраст |

10 |

11 |

12 |

|

Количество |

3 |

4 |

3 |

Другая группа спортсменов в дальнейшем именуется, как контрольная так же была сформирована из 10 человек, (таблица 2).

Таблица 2-Возрастная категория контрольной группы

|

Возраст |

10 |

11 |

12 |

|

Количество |

2 |

5 |

3 |

Учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы осуществлялся по разработанному нами комплексу 3 раза в неделю по 90 мин. В контрольной группе занятия проводились по традиционной методике 3 раза в неделю по 90 мин.

Исследование проходило в три этапа:

На первом этапе с сентября 2014 г. по март 2014г. на основе изучения и анализа научно-методической литературы выявлена проблема, предпосылки ее решения, а также определены цель и задачи исследования.

На втором этапе с апреля 2014 г. по октябрь 2014 г. проводилась подборка различных вариантов тестов, разработан экспериментальный комплекс средств и методов воспитания координационных качеств, проведен педагогический эксперимент.

На третьем этапе с декабря 2014 г. по февраль 2015 г. осуществлялась обработка данных, полученных в результате исследования, проведён их анализ, сформулированы выводы. Полученный материал оформлен в виде выпускной квалификационной работы.

ГЛАВА III Результаты исследование и их обсуждение

3.1. Выявление корреляционной связи

Для проверки корреляционной связи между координационными качествами и технической подготовленностью спортсменов специализирующихся в велотриале, было отобрано 15 спортсменов начального, среднего и профессионального уровня. Спортсмены прошли ряд тестов, позволяющих оценить способности к сохранению равновесия, способности к ориентации в пространстве, времени, способность к согласованности действий частей тела. Были рассчитаны средние показатели тестов, которые сравнивались между группами. Таблица 3.

Таблица 3- Средние показатели результатов тестов, характеризующие координационные качеств спортсменов

|

№ п/п |

Тесты |

Начальный уровень подготовки |

Средний уровень подготовки |

Профессиональный уровень подготовки |

|

1. |

Три кувырка вперёд, (сек.) |

3,49 |

3,12 |

2,68 |

|

2. |

Прыжки на разметку, (см) |

5,17 |

4,17 |

3,9 |

|

3. |

Проба Бондаревского (сек) |

5,48 |

6,21 |

9,67 |

|

4. |

Перешагивание через гимнастическую палку |

18,30 |

16,35 |

13,25 |

Педагогический эксперимент выявил, что средние показатели координационных качеств спортсменов сильно различаются в зависимости от уровня их технической подготовленности.

По данным результатам тестирования координационных качеств и технического мастерства, для каждого результата был построен график корреляционной связи.

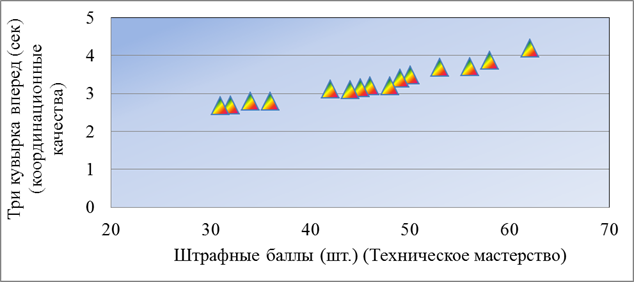

На рисунке1 изображена корреляционная связь результатов теста "Три кувырка вперед", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь прямая, сильная на уровне rs = 0.94.

Рисунок 1. Корреляционная связь результатов теста "Три кувырка вперед", характеризующего координационные качества и количества штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов.

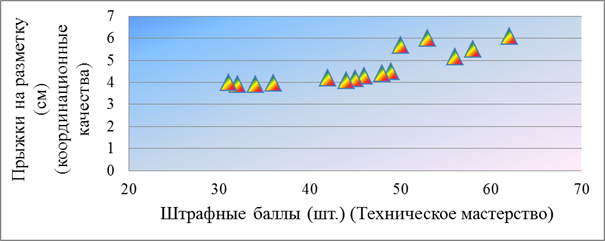

На рисунок 2 изображена корреляционная связь результатов теста "Прыжки на разметку", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь прямая, сильная на уровне rs = 0.98.

Рисунок 2. Корреляционная связь результатов теста "Прыжки на разметку", характеризующего координационные способности и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующих техническое мастерство спортсменов.

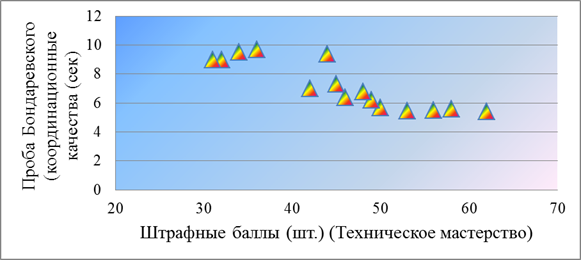

На рисунок 3 изображена корреляционная связь результатов теста "Проба Бондаревского", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь отрицательная, сильная на уровне rs = - 0.76.

Рисунок 3. Корреляционная связь результатов теста

"Проба Бондаревского", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы,характеризующих техническое мастерство спортсменов.

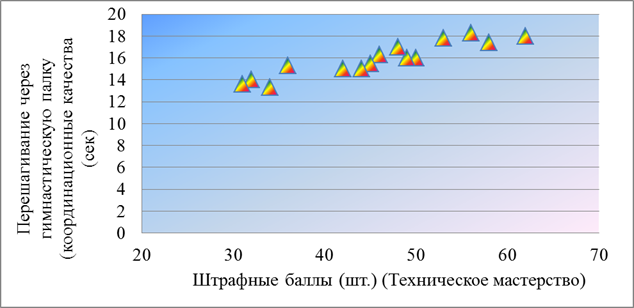

На рисунке 4 изображена корреляционная связь результатов теста "Перешагивание через гимнастическую палку", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь прямая, сильная на уровне rs = 0.84.

Рисунок 4. Корреляционная связь результатов теста «Перешагивание через гимнастическую палку", характеризующего координационные качества и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующих техническое мастерство спортсменов.

Взаимосвязь между результатами тестов и техническим мастерством спортсменов, во всех случаях оказалась сильной, что свидетельствует о важности воспитания координационных способностей у спортсменов 10-12 лет, специализирующихся в велотриале.

3.2. Комплекс средств и методов воспитания координационных качеств спортсменов 10 – 12 лет, специализирующихся в велотриале

Изучение и анализ литературных источников позволил выявить ряд рекомендаций по использованию различных средств и методов физического воспитания, оказывающих наибольший эффект развития и совершенствования физических качеств у детей и подростков школьного возраста.

Проведя анализ научно-методической литературы и практического опыта работы тренеров СДЮСШОР, выявили, что у спортсменов специализирующихся в велотриале необходимо развивать все физические качества, но особое внимание следует уделять одним из ведущих качеств - координационным.

Макроцикл исследования состоит из трех мезо циклов по 2 месяца каждый: втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный.

Каждый мезоцикл делится на шесть ударных микроциклов и два восстановительных, а каждый микроцикл, в свою очередь, состоит из трех тренировок по 90 минут. Планы конспекты тренировочных занятий представлены в таблицах 4, 5.

Макроцикл начался 15 сентября, после набора групп, контрольной и экспериментальной.

Таблица 4 - План конспект тренировки обще-подготовительной направленности

|

СОДЕРЖАНИЕ |

ДОЗИР-КА |

ОМУ |

|

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

1. Построение и сообщение задач занятия |

1мин. |

Задачи сообщить в доступной форме. Обратить внимание на внешний вид занимающихся. |

|

2. Ходьба: -на носках, руки в стороны; -на пятках, руки за спиной; -в полу-приседе, руки за голову; -в полном приседе, руки назад; -прыжками; -с высоким подниманием бедра, руки в стороны.

|

4 мин. |

Руки вытянуть, колени прямые Спина прямая Соединять лопатки Из глубокого приседа. Тянуть носки. |

|

3. Бег:

4. Ходьба. |

5 кругов.

1 круг.

|

Темп средний, соблюдать среднюю скорость бега, дыхание не задерживать, соблюдать дистанцию. Бег спиной вперед смотреть через плечо.

Дышать равномерно, дыхание не задерживать. |

|

5. Разминка

|

15 мин. |

стандартная для всех тренировок, подробное описание ниже |

|

6. Специальные упражнения |

10 мин |

стандартная для всех тренировок, подробное описание ниже |

|

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

7. Прыжки в длину или вверх с места в полную силу, в «полсилы»; изменение скорости по предварительному заданию и внезапному сигналу темпа движений и пр. Бег: лицом вперед, спиной, боком по направлению движения, прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком по направлению прыжка и т.п. Смена толчковой и маховой ноги в прыжках в высоту и длину с разбега. Упражнения в равновесии сразу после вращений, кувырков. Выполнение упражнений в равновесии с исключением зрительного контроля - в специальных очках или с закрытыми глазами. Задания на точность воспроизведения одновременных или последовательных движений и положений рук, ног, туловища при выполнении общеразвивающих упражнений без предметов, ходьба или бег на заданное время; упражнения на точность оценки пространственных параметров дальности прыжка с места или разбега, |

5 мин.

10 мин.

5 мин.

5 мин.

5 мин.

10 мин. |

Применять на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы сформировать у занимающихся четкое представление о напряженных и расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие упражнения, как сочетание расслабления одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый переход мышечной группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений с установкой на прочувствование полного расслабления. |

|

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

8. ОФП -отжимание из положения упор присев; - складка к прямым ногам вперед; - из упора присев выпрыгивание вверх; -чередование прыжков упор присев -упор лежа; -из положения виса на гимнастической стене, подъем прямых ног; - Приседания - Подтягивания |

15 мин. |

Занимающийся самостоятельно выбирает порядок выполнения заданных заданий и по количеству повторов для выполнения полного задания. Самоконтроль за правильностью выполнения упражнений. |

|

9. Подведение урока |

5 мин |

Занимающиеся совместно с тренером оценивают свою работу во время занятия. Находят свои минусы и плюсы в своей деятельности во время занятия. |

Разминка - основа физкультуры, и она должна охватывать все тело по максимуму. Впрочем, это не требует длительного времени, и стандартный вариант охватывает всего 10-15 минут времени урока. Кроме основной программы стоит включить «приводящую» разминку на те группы мышц, которые будут задействованы в занятии: например, перед бегом большое внимание уделить разминке ног.

Стандартная разминка выполняется из основного положения ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу, руки вдоль тела или на бедрах:

· наклоны головы вперед-назад на 4 счета (8-12 раз);

· наклоны головы вправо и влево на 4 счета (8-12 раз);

· повороты головы в стороны на 4 счета (8-12 раз);

· вращение головой по кругу по 2 раза в обе стороны;

· руки к плечам, вращение плечами вперед-назад на 4 счета (8-12 раз);

· разминка запястий – вращение в обе стороны по 2-4 раза;

· разминка локтей – вращение в обе стороны по 4 раза;

· вращение в пояснице по кругу по 2-4 раза в каждом направлении;

· наклоны туловища вперед-назад на 4 счета (8 раз);

· наклоны туловища вправо-влево на 4 счета (8 раз);

· разминка голеностопных суставов – вращение по и против часовой стрелке по 4 круга в каждую сторону;

· аналогичная разминка для тазобедренных суставов;

· руки поставить над коленями и выполнять вращение в коленном суставе по 2-4 круга в каждом направлении;

· выполнение классических выпадов вперед – по 8 раз для каждой ноги;

· махи ногами – по 10-15 махов для каждой ноги.

После хорошей разминки переходят к специальным упражнениям на гимнастической дорожке.

Выполнять

несколько серий движений на протяжении всей дорожки, обратно возвращатся

медленным шагом, восстанавливая дыхание.

- выпрыгивания высоко вверх и вперед

- выпрыгивания на носочках, руки подняты вверх

- прыжки спиной вперед

- прыжок вверх в группировке – прыжок вверх «орел» ноги в стороны – прыжок с захватом стоп.

Необходимо группироваться, правильная группировка – это положение, когда колени подтянуты к плечам, а голова свободно проходит между коленями. В противоположном случае – если подтягивать колени к груди – при падении можно повредить коленями подбородок.

После отработки кувырков необходимо приступить к «длинным» кувыркам с выпрыгиванием вперед и вверх, и с длинной фазой полета перед кувырком.

- прыжок вверх – кувырок вперед – прыжок вверх – кувырок вперед;

- прыжок вверх – кувырок вперед – прыжок на 360 – кувырок вперед;

- 360 в одну сторону – 360 в другую сторону;

- серия кувырков назад, при выполнении не забывать подставлять руки для уменьшения нагрузки на шею;

- кувырок вперед – прыжок на 180 – кувырок назад – прыжок на 180 – кувырок вперед - колесо одной рукой вперед- колесо другой рукой вперед, серия;

-

колесо в одну сторону – 180 – колесо в другую сторону

- кататься на боку, руки вытянуты.

Таблица 5 - План конспект тренировочного занятия специально подготовительной направленности

|

СОДЕРЖАНИЕ |

ДОЗИРОВКА |

ОМУ |

|

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

1. Построение и сообщение задач занятия |

1мин. |

Задачи сообщить в доступной форме. Обратить внимание на внешний вид занимающихся. |

|

2. Ходьба: -на носках, руки в стороны; -на пятках, руки за спиной; -в полу-приседе, руки за голову; -в полном приседе, руки назад; -прыжками; -с высоким подниманием бедра, руки в стороны. |

4 мин. |

Руки вытянуть, колени прямые Спина прямая Соединять лопатки Из глубокого приседа. Тянуть носки. |

|

3. Бег:

4. Ходьба. |

5 кругов.

1 круг.

|

Темп средний, соблюдать среднюю скорость бега, дыхание не задерживать, соблюдать дистанцию. Бег спиной вперед смотреть через плечо.

Дышать равномерно, дыхание не задерживать. |

|

5. Разминка

|

10 мин. |

Следить за правильностью выполнения всех элементов |

|

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

7. Прыжки на батуте - Элементарные прыжки и качи на батуте - Прыжки с поворотами (180,360 градусов), кувырками, сальто

|

10 мин.

10 мин.

|

Следить за правильностью выполнения всех упражнений, осанкой, дисциплиной и дозировкой. Следить за тем, чтобы сначала выполнять выталкивание и только потом начинать закручиваться |

|

8. Выполнение технических элементов: 1) «Фронтальне прыжки»: «Бани-Хоп», «Крутка», Полкрутки», «Тач-Хоп», в высоту или в длину с места или с разгону; 2) «Боковой прыжок» в высоту или в длину; 3.) «Продергивание» - вертикальный прыжок с горизонтальных поверхностей перемещением велосипеда; 4.) «Пробив» - прыжок с использованием прокрута заднего колеса на опоре; 5.) Прыжок с приземлением или временной опорой на переднее колесо; Прыжки в длину – ГЭП: - прыжки в длину с места; - прыжки в длину с разгона; Боковые прыжки «сайд хоп»: 1. Прыжок с заднего колеса с приземлением на заднее колесо (применятся в ограниченном пространстве); 2. Прыжок с заднего колеса – с приземлением на переднее; 3. Прыжок с двух колес – с приземлением на переднее колесо; |

10 мин.

10 мин.

10 мин. |

Следить за правильностью выполнения каждого элемента. |

|

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |

||

|

8. ОФП -отжимание из положения упор присев; - складка к прямым ногам вперед; - из упора присев выпрыгивание вверх; -чередование прыжков упор присев -упор лежа; -из положения виса на гимнастической стене, подъем прямых ног; - Приседания - Подтягивания |

15 мин. |

Занимающийся самостоятельно выбирает порядок выполнения заданных заданий и по количеству повторов для выполнения полного задания. Самоконтроль за правильностью выполнения упражнений. |

|

9. Подведение урока |

5 мин |

Занимающиеся совместно с тренером оценивают свою работу во время занятия. Находят свои минусы и плюсы в своей деятельности во время занятия. |

3.3. Результаты исследования и их обсуждение

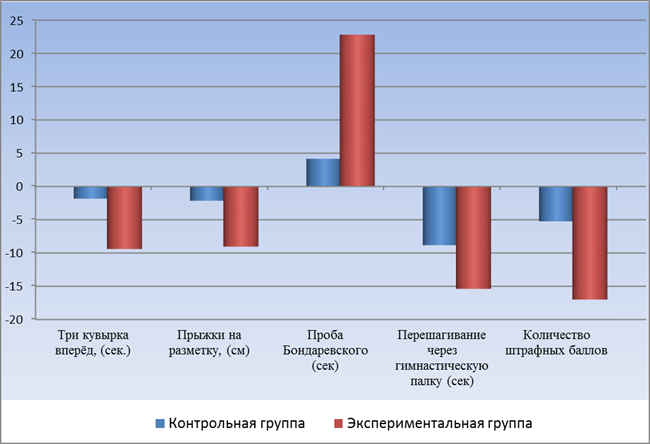

В результате педагогического эксперимента отмечается неравномерное изменение показателей координационных качеств спортсменов контрольной и экспериментальной групп.

.

Таблица 7 - Изменение показателей координационных качеств велосипедистов 10 – 12 лет, в результате педагогического эксперимента

|

№ п/п |

Показатели |

До эксперимента |

После эксперимента |

Изменения (в %) |

|||

|

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

||

|

1. |

Три кувырка вперёд, (сек.) |

3,27 |

3,29* |

3,21х |

2,98*х |

- 1,83 |

- 9,42 |

|

2. |

Прыжки на разметку, (см) |

4,63 |

4,60* |

4,53х |

4,19*х |

- 2,16 |

- 9,05 |

|

3. |

Проба Бондаревского (сек) |

6,04 |

5,96* |

6,29 |

7,32*х |

4,14 |

22,8 |

|

4. |

Перешагивание через гимнастическую палку (сек) |

16,41 |

16,36* |

14,96 |

13,84* |

- 8,84 |

-15,4 |

|

5. |

Количество штрафных баллов |

47,7 |

46,4* |

45,2х |

38,5*х |

- 5,24 |

- 17,0 |

КГ – контрольная группа;

ЭГ – экспериментальная группа;

* – достоверность различий до и после эксперимента внутри группы;

х – достоверность различий между экспериментальной и контрольной группой после эксперимента.

В таблице 7. видно, что до педагогического эксперимента, значения исследуемых показателей спортсменов контрольной и экспериментальной групп не имеют достоверных различий, что свидетельствует об однородности выборок. Вместе с тем, в результате педагогического эксперимента отмечено статистически достоверные различия средних значений контрольной и экспериментальной групп по показателями: три кувырка вперёд, прыжки на разметку, проба Бондаревского, количеством штрафных баллов. По показателю перешагивание через гимнастическую палку достоверных различий не зафиксировано.

Рисунок 5. Изменение времени выполнения упражнения «Три кувырка вперед» в результате педагогического эксперимента (в %).

На рисунке 5. можно видеть, что отмечается достоверное снижение среднего значения показателя три кувырка вперед на - 9,42 % (что составляет 0,31 сек) у спортсменов экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе достоверно значимых изменений не выявлено. Различия статистически достоверны. По показателю прыжки на разметку у спортсменов экспериментальной группы также зафиксировано достоверное повышение на - 9,05 % (0,41 см), тогда как у спортсменов контрольной группы тенденция к увеличению составила всего - 2,16 % (0,1 см).

Рассматривая динамику показателя проба Бондаревского, следует отметить достоверное увеличение значений у спортсменов экспериментальной группы на 22,8 % (что составило 1,36 сек). По показателю перешагивание через гимнастическую палку, в обеих группах отмечается достоверное тенденция к снижению в экспериментальной группе на 2,52 сек (- 15,4 %), в контрольной на 1,45 сек (- 8,84 %).

Необходимо выделить достоверное снижение количества штрафных баллов, полученных при прохождении трассы у спортсменов экспериментальной группы на 7,9 (что составляет - 17 %), в то время, как в контрольно группе отмечена лишь тенденция к снижению значений данного показателя на 2,5 баллов (- 5,24 %).

Выводы

1. Выявлена корреляционная связь результатов теста "Три кувырка вперед", характеризующего координационные способности и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь прямая, сильная на уровне rs = 0,94;

Выявлена корреляционная связь результатов теста " Прыжки на разметку ", характеризующего координационные способности и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь обратная, сильная на уровне rs = 0,98;

Выявлена корреляционная связь результатов теста "Проба Бондаревского", характеризующего координационные способности и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь отрицательная, сильная на уровне rs = - 0,76;

Выявлена корреляционная связь результатов теста " Перешагивание через гимнастическую палку", характеризующего координационные способности и количеством штрафных баллов полученных за прохождение трассы, характеризующее техническое мастерство спортсменов. Взаимосвязь прямая, сильная на уровне rs = 0,84;

2. Разработан комплекс средств и методов воспитания координационных способностей спортсменов 10 – 12 лет, специализирующихся в велотриале, ключевыми особенностями которой являются рациональное сочетание разнообразных однонаправленных средств общей и специальной физической подготовки, широкое использование игрового и соревновательного методов. Разработанная программа состоит из втягивающего, базового, контрольно подготовительного мезоциклов по 2 месяца каждый, включающих 6-7 ударных и 2 восстановительных микроцикла, состоящих из 3х тренировок по 90 минут, обще-подготовительной, и специально-подготовительной направленности.

3. Достоверное изменение значений показателей у спортсменов экспериментальной группы: три кувырка вперед на - 9,42 %; прыжки на разметку на - 9,05 %; проба Бондаревского на 22,8 %; количества штрафных баллов, полученных при прохождении трассы на - 17 % свидетельствует об эффективности применения разработанного комплекса.

Таким образом, основываясь на данных, полученных в результате исследования можно утверждать, что применение в спортивной тренировки велосипедистов 10 – 12 лет, экспериментального комплекса средств и методов воспитания координационных качеств является эффективным.

Список литературы

Исполнитель выпускной

квалификационной работы _________________ Т.И. Ибрагимов

Научный руководитель выпускной

квалификационной работы _________________ М.М. Ковылин

Заведующий кафедрой _________________ М.М. Ковылин

Дата защиты __________________

Оценка за работу __________________

Председатель Государственной

Аттестационной комиссии _________________

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.