«Сравнительная характеристика физической подготовленности гандболистов 12-14 лет разных амплуа»

Оглавление

Введение………………………………………………………………….…....3

Глава

1. Аналитический обзор состояния проблемы исследования по данным литературных

источников………………………………………..5

1.1. Этап начальной специализации в многолетней подготовке гандболистов - его

характеристика и содержание……………………….5

1.2. Требования соревновательной деятельности к физической подготовленности

гандболистов разных амплуа………………………...7

1.3. Возрастные особенности юных гандболистов 12-14 лет лежащие в основе выбора

содержания подготовки……………………………………12

Глава 2. Методы и организация исследования…………………………..25

2.1. Методы исследования

2.2. Организация исследования

Глава 3. Физическая подготовленность гандболистов 12-14 лет разных амплуа………………………………………………………………………....33

3.1. Различия и схожесть в физической подготовленности гандболистов 12-13-14

лет……………………………………………………………………37

3.2. Отличительные особенности физической подготовленности гандболистов 12-14

лет, обусловливающие выбор амплуа

Выводы………………………………………………………………………..66

Список литературы………………………………………………………….68

В современном мире наряду с высокими технологиями качественное физическое развитие школьников порой отходит на второй план. Командные виды спорта, такие как гандбол, при всех их простоте и доступности являются эффективной организационно-методической формой обучения, способной увлечь школьников.

Занятия гандболом способствуют тому, что у учащихся растет интерес к физической культуре, и развитие физических качеств происходит гораздо быстрее и успешнее, что говорит об эффективности и актуальности данного метода.

Двигательные навыки могут формироваться и без направленного воздействия. Так, занятия по воспитанию ловкости в гандболе способствуют формированию гибкости отдельных областей тела. С другой стороны, гимнастические упражнения, направленные на перемещение веса тела, способствуют укреплению мышц тела, особенно верхних мышц. Таким образом, занятия гандболом комплексно влияют и на все остальные двигательные навыки.

Обеспечение здоровья детей – важная социальная задача. Физическое развитие является основным показателем состояния здоровья ребенка, детского коллектива, детей страны в целом. Уровень физического развития детей, кроме того, служит важным социально-гигиеническим показателем, что делает актуальным использование гандбола и других командных видов спорта именно у детей.

В современном гандболе при всей возрастающей универсализации игроков основным требованием остается четкая специализация. Это не просто деление на игроков первой и второй линий и вратаря. Это наиболее оптимальное сочетание сил в команде, подкрепленное рациональным расположением спортсменов на площадке.

Чтобы обеспечить рост спортивного мастерства гандболистам необходим на каждом возрастном этапе определенный уровень развития их физических качеств. Специалисты гандбола не имеют единого мнения по поводу контроля и индивидуализации физической подготовки гандболистов различного игрового амплуа (Ахмед Орееби Ода, 1984).

Объект исследования: физическая подготовка гандболистов 12-14 лет.

Предмет: физическая подготовленность гандболистов 12-14 лет разных игровых амплуа.

Гипотеза заключается в том, что занятия гандболом улучшают физические качества подростков 12-14 лет, а существующие различия в уровне подготовленности обуславливают выбор амплуа и дальнейшую углубленную специализацию.

Цель исследования – выявить наличие или отсутствие различий в уровне физической подготовленности гандболистов 12-14 лет разных амплуа с учетом возрастных особенностей данной категории занимающихся.

Задачи исследования:

1. На основании литературных данных изучить возрастные особенности занимающихся 12-14 лет, являющиеся основой для дифференциации физической подготовки и выбора игрового амплуа.

2. Выявить наличие различий в уровне развития физических качеств гандболистов 12-14 лет.

3. Установить наличие или отсутствие различий в уровне физической подготовленности гандболистов разных амплуа 12-14 лет на данном этапе многолетней подготовки.

Научная новизна работы заключается в получении новых данных об уровне физической подготовленности гандболистов этапа начальной специализации в возрастной группе 12-14 лет.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные являются объективными показателями для подтверждения правильности выбора игрового амплуа гандболистами 12-14 лет.

Глава 1. Аналитический

обзор состояния проблемы исследования по данным литературных источников

1.1. Этап начальной специализации в многолетней

подготовке гандболистов - его характеристика и содержание

Задачи начальной специализации (1-3-ий годы для юношей)

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной тренировочной выносливости.

2. Обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в тактических действиях.

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и совершенствование их в игре. Гандболисты выполняют различные функции во взаимодействии. Четкой специализации по амплуа еще нет.

4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве спортивной школы, города.

Физическая подготовка:

Направленность физической подготовки на этапе начальной специализации имеет свои специфические особенности, связанные с естественным возрастным развитием спортсменов. В среднем возрасте силовые качества должны обеспечить гандболисту возможность выполнять приемы игры со средней и большой скоростью.

Некоторые тренеры считают, что чем сильнее их ученик, тем лучше. На самом деле это не так. Если в младшем возрасте слишком активно совершенствовать силовые качества, то гандболисты могут значительно утратить способность координировать напряжение и расслабление мышц, осваивать технику, потерять присущую им индивидуальность. «Перекачивание» - это почти всегда диспропорция в развитии мускулатуры ребенка.

Избыток силы до поры до времени будет компенсировать недостаточную гибкость и даже выносливость. Однако надо помнить, что рациональность координации и техническое мастерство – категории многолетние, и если их совершенствованием длительный период пренебрегать, то даже самое повышенное внимание к ним в последствии не принесет успеха. Если в группе есть дети с избытком силовых возможностей, им следует снижать объем силовой нагрузки и акцентировать внимание на технике.

В учебно-тренировочных группах начальной специализации основными в силовой подготовке гандболистов становятся средства разностороннего целенаправленного воздействия.

Этот этап отличается от предыдущего большей специализированностью средств. Кроме основной задачи повышения общей тренировочной выносливости в этот период необходимо создать некоторую основу для специальной.

Время игры в соревнованиях у детей этого возраста составляет 30 мин (15 мин х 2). Количество соревнований увеличивается до 40 – 50 игр в год. Но увлекаться интенсивными средствами и методами подготовки не следует, так как соревновательная деятельность у ребят этого возраста еще не носит характера чрезмерных физических напряжений из-за отсутствия необходимого мастерства.

Воспитание выносливости на этапе начальной специализации нужно вести с учетом средств и методов общеподготовительного и специально-подготовительного разделов совершенствования этого качества.

Методы избирательного воздействия на этом этапе можно применять для повышения циркулярной способности сердца. Методы целостного моделирования – для создания базы специальной соревновательной выносливости.

Техническая подготовка:

Гандболист должен овладеть всеми основными приемами игры. Пока не следует требовать вариативного выполнения приемов. Главное внимание надо уделить основной фазе выполнения приема, не заостряя на разнообразии подготовительной.

Для усвоения приемов игры, разных способов их выполнения необходимо готовить двигательный аппарат юного игрока, применяя специальные подготовительные и подводящие упражнения.

При совершенствовании ведения, передачи, броска необходим прием «симметрического переключения», т.е. выполнения приемов левой и правой рукой. Особенно это касается высокорослых игроков.

Техническая подготовка приобретает все более специализированный характер. На базе «школы» при постоянном повышении уровня универсальной подготовленности гандболист начинает совершенствовать приемы, присущие игроку определенного амплуа.

На этом возрастном этапе целесообразно стимулировать полную моделизацию двигательных возможностей гандболиста при условии, что это не сопряжено с искажением техники исполнения. Необходимо вводить упражнения, в которых приемы выполняются в полную силу, с большой скоростью. Однако злоупотреблять этим нельзя.

Главными средствами технической подготовки на данном этапе должны быть общие подготовительные и специально-подготовительные упражнения. Основными в организации упражнений должны стать методы ориентирования, направленного прочувствования и строго регламентированного варьирования.

Тактическая подготовка:

Главной задачей тактической подготовки на этапе начальной специализации является освоение индивидуальных и групповых действий. При этом в групповых действиях юные игроки участвуют меняясь позициями.

Тактическая подготовка ведется в двух направлениях – продолжается разучивание конкретных схем действия в групповых упражнениях и подбираются упражнения, которые вынуждают игрока творчески подходить к решению задачи. Основное направление подготовки – это воспитание тактического мышления на базе систематически получаемых новых знаний. Дети 13 лет способны мыслить аналитически. Поэтому им нужно давать упражнения с выбором решения нескольких вариантов.

Широко применяется разучивание комбинаций командных действий, но юные гандболисты должны осваивать их, выполняя две, а иногда и три различные функции. Это необходимо в связи с поиском специализации игрока по амплуа в команде.

Психологическая подготовка:

В период полового созревания в психике подростка происходят резкие сдвиги, что проявляется в повышенной чувствительности, раздражительности, неустойчивости настроения. Повышенная эмоциональная чувствительность часто служит причиной неоправданной обидчивости, что выражается в грубости и замкнутости. Педагогу требуется большой такт в общении с подростками.

Работая с гандболистами этого возраста, тренер должен конкретно определить, что он хочет изменить в поведении юного спортсмена и наметить конкретные пути воздействия на него. На данном этапе спортивной тренировки недостаточно общих мероприятий, нужен индивидуальный подход к каждому занимающемуся. Тренеру необходимо решить, какие условия тренировки положительно действуют на ребят, для кого из них достаточно только похвалы, нужны ли строгий учет и оценка, как воспринимают ученики поведение тренера. Для активизации успешной деятельности юного гандболиста тренеру важно с помощью различных методов (бесед с самим учеником, родителями, товарищами, наблюдений за поведением) собрать информацию и получить представление о жизни и общении подростка, о его мотивах занятий гандболом.

Игровая подготовка:

На этом этапе носит целенаправленный характер. Применение средств меняется от обще подготовительных к соревновательным. На этом этапе применяются все средства игровой подготовки.

Это этап приобщения юных гандболистов к соревновательной деятельности. Участие в первенстве города, округа, во всероссийских соревнованиях обязывает вести целенаправленную игровую подготовку. Однако командная подготовка не должна стать доминирующей. Главное на этом этапе – индивидуальное мастерство.

По мнению В. Я. Игнатьевой [16,17,20], до настоящего времени распределение игровых амплуа среди игроков осуществляется с учетом лишь тех качеств и особенностей, которые обнаруживаются в достаточно открытой форме. Прежде всего обращают внимание на антропометрические данные и на некоторые откровенно выраженные формы поведения. Не оспаривая значения антропометрических физических данных, тем не менее, необходимо учитывать и психологические особенности спортсмена.

В гандбольной команде большое значение имеет индивидуальное мастерство каждого игрока, но не менее главное - умение каждого игрока оценить свои возможности и возможности партнеров. Одинаково высокие потребности к достижению личного успеха у тех или иных игроков команды могут препятствовать достижению общекомандного успеха. Чрезмерное внутригрупповое соперничество может неблагоприятно повлиять на совместную командную деятельность. Более успешно действуют команды, где роли четко распределены.

В настоящее время из специальных исследований и многочисленных наблюдений хорошо известно, что спортивная команда включает в себя два начала: деятельность «ведущих» и «ведомых» ее членов, т.е. тех, кто способен вовремя поддержать, и тех, кто способен вовремя подстроиться. Психологическая проблема отбора заключается не в формальности распределения ролей по принципу «ведущий - ведомый», а в определении, насколько выполняемая роль соответствует личности, можно говорить о реальной сложившейся структуре команды.

Формальная структура гандбольной команды определяется наличием игроков по амплуа: разыгрывающего, полусреднего, линейного, крайнего [14,18,20].

Зона действий центрального разыгрывающего: характеризуется местонахождением игрока, которое обеспечивает наиболее выгодные условия для организации и проведения тактических комбинаций как команды в целом , так и отдельных ее звеньев. Находясь в центре, игрок получает все необходимые условия для установки коммуникаций с партнерами, ему вменяется в обязанность выполнить функции организатора командных действий. Данный игрок должен уметь не только предложить программу действий в конкретном игровом эпизоде, но и суметь ее реализовать усилиями «ведомых».

Зона действий полусреднего нападающего несколько смещена от центра и является наилучшим местом для забрасывания мячей с ближних и дальних дистанций. Большинство тактических комбинаций получают свое завершение в атаках полусредних. Они выполняют две функции: первая роль «бомбардира», а вторая - за счет этих действий приковывать к себе пристальное внимание противника, чтобы у других игроков появилась возможность для взятия ворот. Полусредние должны отличатся такими особенностями характера как чувство превосходства и уверенности, стремление к конкуренции, соревнованию.

Зона действий линейного игрока характеризуется, во-первых, самым ближним расположением к воротам противника, во-вторых, плотной опекой его со стороны противника. Все это заставляет его вести в нападении на протяжении всего матча силовую борьбу за наиболее выгодное место у площади вратаря. В связи с тем, что игрок находится на «острие атаки» , на самом опасном месте для вратаря противника , на него нередко оказывают жесткое воздействие, которому он должен противостоять. От него требуется умение разрушать оборону противника на своем участке.

Местонахождение крайних игроков требует от них не только умение солировать, но и умение вовремя и, главное, первыми подхватить завязывающуюся комбинацию игрового эпизода. Своими действиями они должны обеспечить действия линейного и полусредних игроков. У них в большой степени, чем у кого-либо, выражена работа на партнеров. От них требуют как самостоятельных решений, так и умение подыграть, растягивания линию обороны противника, подключится развить контратаку, уйти в отрыв и т.д. Действия их носят универсальный характер.

Эффективность деятельности гандбольной команды в целом и отдельных игроков обуславливается степенью соответствия индивидуальных особенностей спортсмена характеру выполняемой в команде функции. При подборе игроков на различные амплуа необходимо, как считает А. Б. Хрыпов [40], оценить ряд показателей, которые оказывают наиболее существенное влияние на эффективность соревновательной деятельности. В первую очередь надо оценить (в порядке значимости) следующие показатели (табл. 1) .

Обращает на себя внимание тот факт, что специфика деятельности по амплуа предъявляет определенные требования к игрокам, причем эти требования значительно дифференцированы по значимости.

Так, например, для разыгрывающего нападающего наиболее значимым является такое качество, как способность к самостоятельным решениям, причем по значимости это качество значительно превосходит остальные. Для полусреднего нападающего наиболее значимым является целеустремленность, однако, уровни значимости иные.

Изучая соревновательную деятельность гандболистов различной квалификации, В. Я. Игнатьева [15,16,20] пришла к выводу, что их деятельность на площадке имеет большую разницу по показателям количества применяемых приемов в игре. При этом игроки различного амплуа имеют разное соотношение применяемых приемов.

Таблица 1

Показатели способностей к отдельным амплуа

|

Весовой Показатели способностей коэффициент |

Вратарь

10 Самообладание в стрессовых ситуациях

12 Предвидение ситуации

32 Тактическая образованность

37 Стабильность действий

40 Целеустремленность

41 Спортивная зрелость

Разыгрывающий

14 Способность к самостоятельным решениям

27 Предвидение ситуации

31 Стабильность действий в условиях жесткой борьбы

32 Самообладание в стрессовых ситуациях

33 Тактическая образованность

34 Широкий арсенал приемов техники

Полусредний

19 Целеустремленность

26 Широкий арсенал приемов техники

30 Стабильность действий в условиях жесткой борьбы

32 Предвидение голевых ситуаций

37 Самообладание в стрессовых ситуациях

40 Хладнокровие при взятии ворот

Крайний

23 Хладнокровие при взятии ворот

29 Целеустремленность

30 Широкий арсенал приемов техники

32 Стабильность действий в условиях жесткой игры

33 Предвидение ситуации

36 Дисциплинированность

19 Стабильность действий в условиях жесткой игры

26 Тактическая образованность

28 Целесообразность

31 Хладнокровие при взятии ворот

33 Предвидение голевых ситуаций

34 Самообладание при стрессе

К примеру, из нападающих самое большое количество передач выполняют разыгрывающие и полусредние игроки. Самое малое количество передач приходится на долю линейных. Самое большое количество ускорений при переходе от нападения к защите выполняет крайний нападающий, и он же в роли защитника делает меньше всех рывков за игру.

Линейные игроки почти не применяют ведение мяча, а игроки второй линии нападения выполняют за игру этот прием более 20 раз, а крайний более 30 раз. Такое же соотношение в выполнении прыжков. Меньше всех пользуется этим приемом линейный игрок, а большее количество прыжков выполняет полусредний. Приведенные выше примеры показывают, что игра предъявляет различные требования к игрокам различных амплуа.

В. И. Тхоревым [35] разработаны данные о ведущих компонентах соревновательной деятельности нападающих, защитников и вратарей высокой квалификации. Полученные данные различий в деятельности нападающих позволяют конкретизировать направленность подготовки с учетом амплуа, определить наиболее значимые игровые показатели для объективной оценки их спортивного мастерства (табл. 2).

Результаты его исследований свидетельствуют о том, что из шестнадцати рассмотренных игровых параметров четырнадцать несут существенную нагрузку в структуре соревновательной деятельности защитников. При этом, такие компоненты оборонительной деятельности как переход от нападения к позиционной защите, подбор мяча и противодействие обыгрыванию являются основополагающими в игре спортсменов всех без исключения полевых амплуа (табл. 3).

Наличие общих для соревновательной деятельности спортсменов различных амплуа компонентов игры позволяет рассматривать их в качестве «школы» гандбола, обязательное овладение которыми, независимо от специализации по амплуа, должно лежать в основе процесса обучения.

Таблица 2

Ведущие компоненты соревновательной деятельности нападающих высокой квалификации различного амплуа

|

Игровые компоненты |

Линейный |

Крайний |

Полусредн. |

Разыгрыв. |

|

|

Розыгрыш мяча: - в быстром прорыве |

|

|

Х |

Х |

|

|

- в позицион. нападении |

|

|

Х |

Х |

|

|

Обыгрывание соперника |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

|

Уход от опеки: - в быстром прорыве |

Х |

Х |

|

|

|

|

- в позицион. нападении |

Х |

Х |

|

|

|

|

Завершающие броски: дальние и средние |

|

Х |

Х |

Х |

|

|

Ближние: - из центральной зоны |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

|

-с крайней |

Х |

Х |

|

|

|

|

-с контратаки |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

|

- после прохода и обыгрывания |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

Таблица 3

Ведущие компоненты соревновательной деятельности защитников различной квалификации

|

Игровые компоненты |

Центральн. |

Полусредн. |

Крайний |

Передний |

|

Переход от нападения к защите |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

Подбор мяча |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

Противодействие обыгрыванию |

Х |

Х |

Х |

Х |

|

Блокирование мяча |

Х |

Х |

|

|

|

Оборонительные взаимодействия |

Х |

Х |

|

|

|

Перекрытие опасных направлений атаки |

Х |

Х |

Х |

Х |

В связи с особенностями деятельности игровых амплуа в гандболе разработаны [35] индивидуальные модели игровой деятельности для контроля и оценки успешности роста спортивного мастерства. В этой модели даны нормативы, которые обязаны выполнять, участвуя в соревнованиях, игроки различного амплуа.

По этим моделям тренер может оценить вклад каждого спортсмена в успех выступления команды в целом. По ним определяется рост игрока высокой квалификации. Модели разработаны так, что игрок каждого амплуа получает свою оценку по каждому виду деятельности на площадке.

К примеру, результативность бросков у гандболистов линейного амплуа должна быть 64,6 %, а полусреднему достаточно показать результат всего 41,5 %, чтобы его игра считалась успешной. Если полусреднему игроку можно сделать потерю мяча с частотой 0,09, то крайний и линейный имеют право ошибиться только в 0,05 случаев. Такие же требования предъявляются и к игрокам, исполняющим роль защитников. Если центральному игроку позволительно ошибаться с частотой 0,4, то крайний не имеет права допускать брак в защитных действиях чаще 0,15. Выше приведенные данные касаются игроков высокой квалификации.

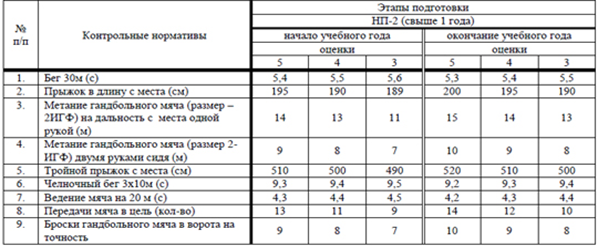

Данных, касающихся юных гандболистов, приведено незначительно. В работе Тоуиш Фади [36] приведены показатели физической подготовленности игроков 16-17 лет по этапам годичного цикла (табл.4).

Эти показатели представлены как должные нормы в данном возрасте для достижения высшего мастерства при дальнейшем совершенствовании в гандболе. Эти нормы даны обобщенно для игроков первой линии и второй без разделения на четкие амплуа.

Изучение проблемы особенностей деления гандболистов по амплуа показало, что эта проблема разработана на уровне высшего спортивного мастерства, но совсем остается не исследованной для гандболистов разного возраста, занимающихся в СДЮШОР.

Таблица 4.

Должные нормы физической подготовленности гандболистов 16-17 лет первой линии нападения на этапах годичного цикла

|

|

ЭТАПЫ |

||

|

ТЕСТЫ |

1 |

2 |

3 |

Общая подготовленность

|

Бег на дистанцию 30 м ( с ) |

4,6 |

4.55 |

4,55 |

|

Челночный бег 100 м ( с) |

24,5 |

22,5 |

23 |

|

Тройной прыжок с места ( см ) |

750 |

760 |

760 |

|

Метание мяча 1 кг правой ( м ) |

27 |

28 |

29 |

|

Метание мяча 1 кг левой ( м ) |

13,5 |

14 |

14,5 |

|

Тест Купера ( м ) |

2695 |

2950 |

2840 |

Специальная подготовленность

|

Выходы 66 м ( с ) |

16,9 |

16,6 |

16,8 |

|

Обводка на дистанции 30 м ( с ) |

6,5 |

6,4 |

6,3 |

|

Комплексное упражнение ( с ) |

30,5 |

29,5 |

29 |

|

Метание мяча 1 кг правой / левой (% ) |

50 |

50 |

50 |

|

Бег 30 м / обводка 30 м ( % ) |

70 |

71 |

72 |

В свое время Д.Б. Эльконин, развивая идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, предложил рассматривать возрастную периодизацию психического развития, исходя из трех основных критериев:

Личностные новообразования.

Ведущая деятельность.

Социальная ситуация развития.

В результате, на основе этих критериев были выделены такие основные периоды детского развития, как младенчество (до года), период детства (от года до трех), дошкольный возраст (3 - 7 лет), младший школьный возраст (7 - 11 лет), подростковый (11 - 14/15 лет), юношеский (14/15 - 17 лет).

Психологический возраст - это характеристика человека как индивидуальности, измеряемая во внутренней системе отсчета, где сопоставляется субъективная значимость пережитых и ожидаемых в перспективе событий.

При этом психологический возраст является многомерным, по-разному проявляет себя в разных сферах жизнедеятельности человека и может быть обратим. Психологический возраст - это, прежде всего, характеристика индивидуальности личности, некое чисто субъективное, внутреннее переживание личности, а социальный возраст, напротив - характеристика личности как социального существа, включенного в определенную систему общественных отношений, и степень социальной зрелости при этом может быть определена степенью включенности в эту систему, характером и мерой социального функционирования, социальной активности личности [5, c. 119-121].

В периодизации психического развития старшей подростковой (14 -15 лет) и ранний юношеской (16 - 17 лет) возраст относят к разным возрастным периодам, однако в периодизации социального развития оба эти периода обозначены как маргинальный переходный период социализации, что вполне объяснимо сходством тех процессов, которые характеризуют социальное созревание индивида в переходный период на рубеже подросткового и юношеского возраста (совпадение механизмов, институтов, способов социализации, степени включенности в систему общественных отношений и т.д.).

Личко А.Е.распознает младший подростковый возраст 12-13 лет, средний-14-15 лет, старший-16-17 лет[1].

Таким образом, изучаемые нами дети относятся к младшему подростковому возрасту.

Под физическим развитием понимают размеры и форму тела, соответствие их возрастной норме. Количественная оценка физического развития может быть выражена как в абсолютных (килограммы, сантиметры), так и в относительных (доля в процентах от возрастной нормы) величинах. Важной проблемой при этом является содержание возрастной нормы и способы ее определения.

С физическим развитием тесно связаны моторное (двигательное) развитие и половое созревание. Выраженные отклонения от нормативов физического развития, как правило, означают нарушения процессов роста и созревания организма. Часто они бывают связаны с теми или иными метаболическими нарушениями, а также с патологией эндокринной и центральной нервной систем. При этом существенное отставание в физическом развитии иногда даже менее опасно, чем значительное опережение, которое почти всегда свидетельствует о наличии гормональных нарушений.

Подростковый период (12 – 16 лет) приходит на смену периоду детства. Для этого периода характерен относительно спокойный и равномерный рост в развитии человека. Организм подростка существенно отличается от организма взрослого человека. Суть различия состоит не столько в размерах органов, сколько в их функциональных возможностях. В течение периода полового созревания происходит бурное развитие всего организма. Значительно увеличивается рост, вес, окружность грудной клетки и мускулатуры, повышается работа сердца, глубокие изменения в деятельности ЦНС, и особенно в деятельности половых желез. Подростковый возраст – один из этапов жизни человека на пути к половому расцвету сил, когда совершенствуются физические и функциональные возможности, происходит становление личности и характера.

Окостенение скелета продолжается в среднем до 25 – 30 лет. Окостенение шейных, грудных и поясничных позвонков продолжается до 20 лет, крестцовых – до 25 лет, копчиковых – до 30 лет. Наиболее быстрый рост позвоночника в длину отмечается на первом году жизни, затем этот рост замедляется и снова ускоряется у мальчиков с 4 до 14 лет, потом опять замедляется с 14 до 20 лет. К концу периода полового созревания рост позвоночника в длину почти заканчивается. Длина позвоночника составляет примерно 40% длины тела. Позвоночник после рождения приобретает четыре физиологических изгиба. С возрастом эти изгибы увеличиваются. При занятиях спортом риск патологических изменений позвоночника уменьшается[2].

Окостенение ребер заканчивается приблизительно к 18 – 20 годам, к 12 – 13 годам грудная клетка ребенка принимает форму грудной клетки взрослого человека, но имеет меньшие размеры. В период полового созревания происходит ее интенсивное увеличение. Окостенение предплечий, лопаток и плечевых костей заканчивается к 20 – 25 годам, костей запястья – к 10 – 13 годам, пястья – к 12 годам, пальцев – к 9 – 11 годам. Полное окостенение костей таза и сращение его отдельных частей продолжается до 20 – 25 лет. Кости ног – бедренная, большая берцовая и малая берцовая – окостеневают к 20 – 24 годам, плюсневые – к 17 –21 и фаланги – к 15 – 21 году. Развитие мышц ног способствует формированию полноценной стопы.

К 15 – 16 годам развитие мышечной ткани в основном заканчивается. Она становится такой же, как у взрослых. В то же время, рост сухожилий не успевает за ростом мышечной ткани.

В период полового созревания, по сравнению с детским возрастом, нарастает интенсивность прироста мышечной массы. Это связано с усилением секреции андрогенов коры надпочечников, стимулирующих увеличение мышечной массы в подростковом возрасте. Если у мальчиков в возрасте 8 лет вес мышц к общему весу тела составляет 27%, то к 15 годам – уже 33%, а у взрослых людей – 40%. Особенно в подростковом возрасте заметен прирост мышц сгибателей и разгибателей плеча.

На развитие скелета и мышечной ткани значительное влияние оказывает также питание и гигиенические условия жизни.

С момента рождения человек постоянно растет и к 16 годам увеличивается в 10 – 15 раз, причем рост размеров сердца идет не равномерно в разные периоды жизни человека до момента его окончательного формирования. Наиболее интенсивный прирост наблюдается на первом году жизни и в возрасте с 13 до 16 лет. Объем сердца у 10-летнего мальчика составляет 130 см3, а у 13-летнего подростка – 443 см3. У подростков 13 – 14 лет иногда наблюдается юношеская гипертрофия сердца. При гипертрофии поперечник сердца может достигать 12,4 см (в норме – 9,5 – 11,2), но такая форма сердца, как правило, не влияет на физическое развитие, и подростки с такой формой сердца имеют хорошие физические кондиции. Процесс полового созревания у них не отличается от полового развития сверстников, а иногда и обгоняет. В то же время эти подростки не жалуются на работу сердца. Кровяное артериальное давление у них нормальное, но в некоторых случаях может наблюдаться подъем систолического давления до 130 – 140 мм рт. столба. Юношеская гипертрофия считается обратимым процессом[3].

У подростков 13 – 14 лет с нормальным функциональным и физическим развитием частота пульса в состоянии покоя составляет в среднем 70 – 78 ударов в минуту. Во время максимальной работы в среднем у подростков она достигает 200 ударов в минуту. Систолическое давление у них в среднем равно 107,5 – 110 мм рт. ст., а диастолическое – 58 – 67 мм рт. ст. Систолический объем крови составляет 56 – 60 мл, а минутный объем – 3,2 – 3,8 литра. Во время напряженной мышечной работы у 13 – 16-летних подростков систолический объем крови увеличивается до 112 – 116 мл, а минутный объем – до 22 литров.

Жизненная емкость легких у подростков составляет в среднем 2 – 2,5 литра, а у тренированных 14 – 15-летних спортсменов достигает 3 – 3,5 литра. Частота дыхания с возрастом уменьшается и в 14 – 15-летнем возрасте составляет 18 – 20 в минуту.

На этапе предварительной подготовки определенное внимание необходимо уделять воспитанию мышечной силы занимающихся, т.е. способности в процессе движений преодолевать сопротивление или противодействовать ему путем мышечных напряжений. Проявление мышечной силы обусловлено уровнем силы и концентрированности нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. Учитывая, что силовые возможности детей невелики, воспитание силы в этом возрасте целесообразно осушествлять весьма осторожно, используя кратковременные силовые напряжения динамического и отчасти статического характера[4].

Основное внимание должно быть сосредоточено на укрепление мышечных групп всего двигательного аппарата детей. С этой целью в программу занятий надо включать элементы акробатики (кувырки, стойки, повороты и др.), упражнения на гимнастических снарядах (подтягивание, подъемы, махи, качи), всевозможные прыжки и метания, игры и упражнения на местности. Упражнения на силу должны сопровождаться минимальными напряжениями, исключаюшими настуживания, а также значительные длительные напряжения. В связи с неравномерным развитием силы мышц-сгибателей и разгибателей в детском возрасте необходимо систематически воздействовать на те группы мышц. Которые без применения физических упражнений менее всего развиваются в повседневной жизни. В занятиях с девочками важно обращать также внимание на укрепление мышц плечевого пояса[5].

Д. Н. Бафталовский считал, что у мальчиков с 10-11 лет можно также успешно развивать прыгучесть и мышечную силу и что в занятиях с юными гимнастами следует в большем объеме вводить упражнения скоростно-силового характера, чем это принято в настоящие время. Воспитание этих качеств должно предшествовать изучению техники гимнастических упражнений.

Опишем также состояние психологических качеств младшего подросткового возраста.

Существенные изменения происходят и с самой памятью и вниманием подростка. Усиливается их производительность, вырастает умение контролировать свои психические процессы и управлять ими. В этом возрасте наблюдается прогресс в запоминании словесного и абстрактного материала. У подростка возрастает умение организовывать мыслительную работу по запоминанию определенного материала, умение пользоваться специальными способами запоминания.

Развитие внимания происходит несколько противоречиво. С одной стороны формируется произвольное внимание, с другой – обилие впечатлений и переживаний часто приводят к неустойчивости внимания, к отвлекаемости. Невнимательный на одном уроке, ученик может сосредоточится на другом. Лучший способ организации внимания связан не с применением учителем особых приемов, а с умением так организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни желания, ни возможности отвлекаться[6].

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у подростков со взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта и способностей. Во всем этом намечается переход от детства к взрослости. Организм ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещается из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и взрослых.

Отношения в группах сверстников строятся на более серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах, охватывающих широкий диапазон видов деятельности, от совместного труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы. Во все эти новые отношения с людьми подросток вступает, уже будучи интеллектуально достаточно развитым человеком и располагая способностями, которые позволяют ему занять определенное место в системе взаимоотношений со сверстниками. Обычно процесс общего интеллектуального развития детей начинается и завершается несколько раньше, чем процесс их формирования как личностей. Если интеллект ребенка, понимаемый как способность ставить и решать задачи в практическом, образном и символическом планах, представляется развитым уже к началу подросткового возраста, то становление ребенка как личности здесь активно продолжается и завершается гораздо позднее, в годы юности. В течение трех-четырех лет обучения в старших классах школы оформляется мотивационная сфера человека, определяются его личные и деловые интересы, проявляются профессиональные склонности и способности.

Именно в отрочестве (в период с 12-13 до 15-16 лет) начинает проявляться тенденция к личностному развитию, когда сам подросток, рефлексируя на себя, прилагает усилия к становлению как личности. В этот период происходит явная интенсификация развития одновременно в двух направлениях: 1) стремление к освоению и овладению всем диапазоном социального пространства (от подростковых групп до политической жизни страны и международной политики); 2) стремление к рефлексии на свой внутренний, интимный мир (через самоуглубление и обособление от сверстников, близких, всего макросоциума). При этом важно отметить, что в отрочестве намечается еще больший, чем в детстве, разрыв в том, как разные подростки проходят путь от естественной инфантильности детства до углубленной рефлексии и выраженной индивидуальности личности.

Развитие эмоциональности в подростковом возрасте так же, как и другие психические процессы, подчиняется определенным закономерностям.

Исследования Генри Дюпона показали, что в отроческом возрасте начинается психологическая стадия развития эмоций, т.е. поиск себя, своего отличия от других людей, приводящий к тому, что детские классификации людей по полу, возрасту, групповой принадлежности и любимым способам проведения досуга сменяются более психологичными, многофакторными классификациями, имеющими сильную эмоциональную окраску: смелость, честность, преданность, доброта, дружелюбие, талантливость, независимость, оригинальность[7]. Нет конца психологическим меркам, которые подростки прикладывают к себе и к другим людям в поисках собственной идентичности и уникальности. Результаты этих стихийных психологических исследований себя и других людей систематизируются в представлениях подростков о ценностях, идеалах, о собственном жизненном стиле, социальных ролях, поведенческих кодах.

С точки зрения другого исследователя - Х. Ремшмидта, в подростковом возрасте встречается три типа эмоционального реагирования[8]:

1. Эмоциональная неустойчивость. В эмоциональной сфере еще сохраняется значительная неуверенность относительно выбора форм поведения. Новые чувства уже возникли, но еще не обрели адекватных способов выражения или точек приложения. Мотивационная ситуация характеризуется, с одной стороны, стремлением к самостоятельности и самоуважению, а с другой - столкновением с регламентацией и ожиданиями окружающих. Это противоречие втягивает подростков в конфликт, который может вызывать весьма изменчивые, импульсивные, с трудом предсказуемые эмоции.

2. Нападение или отступление. Описанная ситуация может способствовать как агрессивному поведению, так и тенденции избежать столкновения. Первое проявляется в несогласии с существующим порядком, в противодействии законам и правилам социального окружения. У отступления также может быть оппозиционный характер, когда возникает стремление не иметь больше ничего общего с миром взрослых. Однако встречается и разочарованный уход в самого себя, обусловленный чувством непонятности.

3. Идеализм. Неумение критично взглянуть на окружающую действительность и вследствие этого видение только какой-то одной, желательной стороны этого мира. Порождает обычно возвышенные, радужные эмоции. Наибольшую трудность преодоления идеалистической точки зрения вызывает переход к адекватному видению, а не к выбору другой "стороны медали" - негативизма.

Различные амплуа в гандболе и влияние амплуа на подготовку

Многолетняя подготовка гандболистов высокой квалификации имеет несколько возрастных периодов. Самой длительной с 12 до 17 лет является подготовка в учебно-тренировочных группах. Этот период делится на два этапа: начальной специализации до 14 лет включительно и углубленной тренировки с учетом амплуа в команде[9].

В гандбольной команде нападающие делятся на игроков первой линии (разыгрывающие и полусредние), второй линии (крайние и линейные) и вратаря. Особенности технико-тактической подготовленности гандболистов различного амплуа формирует в основном игровая позиция, которую занимает спортсмен в команде. Эта позиция предполагает ддя игрока определенное расстояние до ворот при броске, угол расположения игрока по отношению к воротам, расположение защитников по отношению к бросающему, расположение вратаря в воротах и др.Чтобы получить результат, игрок, занимающий соответственную позицию, должен учитывать все необходимые препятствия и приспосабливать свою технику к их преодолению.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. К основным физическим особенностям подросткового возраста относится быстрый рост тела, который не всегда приводит к его пропорциональному развитию. В период полового созревания, по сравнению с детским возрастом, нарастает интенсивность прироста мышечной массы.

2. Психологически подростки характеризуются неустойчивостью как эмоционального фона, так и мотивации, что необходимо учитывать при формировании у них устойчивой мотивации к спортивным достижениям.

3. Гандбол является одним из самых молодых игровых видов спорта, которым вполне могут овладеть и успешно играть в него подростки.

4. Основными моментами функциональной подготовки игроков в гандбол являются стартовый рывок и бег на 10-60 м, бег со сменой темпа, остановками и изменением направления, бег спиной и боком, бег на выносливость на длинные дистанции; броски на дальние расстояния, броски снарядов весом до 1 кг; прыжки в длину и высоту; легкоатлетические упражнения и гимнастика.

5. В гандбольной команде нападающие делятся на игроков первой линии (разыгрывающие и полусредние), второй линии (крайние и линейные) и вратаря. Особенности технико-тактической подготовленности гандболистов различного амплуа формирует в основном игровая позиция, которую занимает спортсмен в команде. Эта позиция предполагает для игрока определенное расстояние до ворот при броске, угол расположения игрока по отношению к воротам, расположение защитников по отношению к бросающему, расположение вратаря в воротах и др.

Глава 2. Методы и организация исследования

2.1. Методы исследования

Любое научное исследование должно быть обосновано с методологической точки зрения, которая может гарантировать обоснованный подход к анализу исследуемых явлений, к полученным выводам и рекомендациям для теории и практики спортивной подготовки.

Методология исследования в теории физической культуры характеризуется единством философских, общенаучных и конкретно-исследовательских принципов, подходов и методов. На основе этих положений применяются общенаучные методы и подходы, а также ряд методов и подходов, характерных для конкретных исследований определенного типа. Изучение проблем технологии планирования проводилось с использованием методов теоретического исследования и общенаучных:

- анализ литературных и документальных источников

- педагогическое наблюдение

- педагогическое тестрование

- методы математической статистики.

При решении задач исследования широко использовался метод анализа литературных источников. Он применялся при ретроспективном анализе отечественной и зарубежной литературы по проблемам подготовки спортивно- игровых команд и при анализе экспериментальных данных, полученных в исследованиях.

Метод наблюдения широко использовался в исследовании с целью непосредственного восприятия педагогических явлений и процессов в целостности и динамике их изменения.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для начинающих гандболистов

Оценка общей физической подготовленности как правило проходит в виде тестирования.

· Бег по дистанции 30 м.

Выполняется с высокого старта. Включение секундомера по первому движению игрока, а финиш по общепринятым правилам.

· Прыжок в длину с места

Выполняется толчком двух ног. Для большей точности измерения пяточный край подошвы смазывается мелом. Оставленный на полу след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка линии.

· Тройной прыжок с места

Первый прыжок выполняется от линии толчком двух ног с последующим приземлением на одну ногу, затем выполняется второй прыжок с приземлением на маховую ногу, третий прыжок совершается толчком одной маховой ноги с последующим приземлением на обе ноги.

· Метание мяча (массой 1 кг или женского гандбольного) на дальность стоя

Метание производится с места сильнейшей рукой в коридор шириной 5м.

· Метание мяча (массой 1 кг или женского гандбольного) на дальность сидя

Метание производится из и.п. – сидя у стены и вытянув ноги вперед двумя руками из-за головы.

· Челночный бег по дистанции 100 м

От середины лицевой линии игрок должен выполнить рывок до 6-метровой линии, коснутся ее ногой, повернутся кругом, вернутся к месту старта. Далее рывок до центральной 20-метровой линии, вернутся в лицевой. Далее рывок снова до 9 и 6-метровой линий, каждый раз возвращаясь к лицевой. Упражнение считается выполненным, если занимающийся пробежит всю дистанцию, каждый раз касаясь ногой линии.

· Метание гандбольного мяча (размер 2ИГФ) двумя руками сидя

Метание производится из и.п. – сидя у стены, вытянув ноги вперед двумя руками из-за головы.

· Метание гандбольного мяча (размер 2ИГФ) на дальность с места одной рукой, стоя

Метание производится с места сильнейшей рукой в коридор 5м.

· Челночный бег 3х10 м

От стартовой линии выполняется рывок до следующей линии на расстоянии 10 м, затем необходимо вернуться к стартовой линии и выполнить еще один рывок. Необходимо каждый раз касаться одной из ног линий.

· Челночный бег 2х100 м

Аналогично тесту «челночный бег на дистанцию 100м». Занимающийся выполняет упражнение дважды, засчитывается лучший результат. Пауза между забегами 2 мин.

Оценка специальной подготовки

· Броски мяча на точность

В течение не более 2 мин, с расстояния 6 м от центра ворот, в мишени 40х40 м, установленные в верхнем углу ворот, производятся 12 бросков мяча с места из опорного положения. Выполняется 6 бросков в одну и 6 бросков в другую мишень.

· Передачи мяча в цель (стену)

В течение 30 с передавать мяч одной рукой в круглую мишень диаметром 30 см, расположенную на стене на расстоянии 3 м и на высоте 2 м, с последующей ловлей его двумя руками.

· Обводка на дистанции 30 м

От линии старта на расстоянии 7,5 м ставится гимнастическая скамейка поперек, а на расстоянии 15 м – стойка. Занимающийся по сигналу ведет мяч, перепрыгивает скамейку, обводит стойку, снова перепрыгивает скамейку и финиширует на месте старта. Стойка обводится сильнейшей рукой.

· Комплексное упражнение для полевого игрока (дистанция 88-90 м)

У обеих зон вратаря, на различных сторонах площадки, на 6 и 9-метровых линиях ставятся в ряд по 2 стойки. Игрок из и.п. – у 6-метровой линии три раза обегает 2 стойки, до 9-метровой – рывок лицом вперед, а к 6-метровой – рывок спиной вперед. Далее бежит к противоположной зоне вратаря, выполняет такое же упражнение у стоек, берет лежащий на 6-метровой линии мяч, ведет его до противоположной 9-метровой линии и выполняет бросок в прыжке. Время фиксируется в момент пересечения мячом линии ворот.

· Комплексное упражнение для вратаря

Из центра ворот попеременно вратарь касается рукой стоек в верхних и нижних углах ворот в следующей последовательности: правый нижний угол, левый верхний угол, правый верхний угол, левый нижний угол (одна серия). Упражнение состоит из 5 серий.

Выходы

На разметке 6-метровой зоны находятся 5 стоек. И.п. игрока – в центре ворот лицом в сторону площадки. Игрок выполняет рывок до 1-ой стойки на 6-метровой линии, касается ее рукой, возвращается спиной вперед к левой штанге, касается ее левой рукой, затем касается правой штанги правой рукой, делает рывок ко 2-ой стойке, возвращается спиной вперед к правой штанге, касается ее правой рукой и затем, коснувшись левой штанги левой рукой, делает рывок к 3-ей стойки, возвращается спиной вперед к левой штанге и касается ее левой рукой. Далее бежит вправо вдоль лицевой линии до 1-ой стойки, поворачивает кругом, бежит обратно вдоль лицевой до 5-ой стойки, поворачивает кругом и финиширует, касаясь штанги ворот. Упражнение засчитывается, если игрок каждый раз выполняет касание стоек и штанг ворот.

Для определения уровня физической подготовленности гандболистов применялись контрольные испытания в виде следующих тестов:

Мальчики:

Прыжок в длину с места (см);

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Подтягивание из виса на перекладине.

Поднимание туловища из положения лежа на спине согнув ноги. Руки за голову (30 сек).

Наклон вперед из седа (см)

Девочки:

Прыжок в длину с места (см).

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Подтягивание из виса лежа.

Поднимание туловища из и.п. лежа на спине согнув ноги, Руки за голову (30 сек).

Наклон вперед из седа.

2.2. Организация исследования

Организация исследования проводилась в три этапа. На первом этапе – (2013 г.) осуществлялась следующая работа:

по данным научной и методической литературы изучалось состояние вопроса о значении и роли физических качеств гандболистов.

На втором этапе исследования (2014г.) проводилось следующее:

тестировались двигательные качества гандболистов.

Все результаты экспериментальных исследований были обработаны с помощью методов изложенных в соответствующих руководствах (Елисеева

И.И., Юзбашев М.М., 1996; Зациорский В.М., 1982). Вычислялись следующие статистические параметры:

Среднее значение признака:

;

;

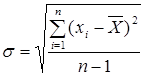

Среднее квадратическое отклонение – дисперсия:

;

;

Ошибка среднего значения:

;

;

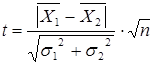

Достоверность различий между двумя выборочными средними арифметическими значениями для двух связанных выборок определялась при помощи параметрического критерия Стьюдента. Критерий Стьюдента определялся по формуле:

.

.

При оценке достоверности полученных результатов в качестве основного был принят 5% уровень значимости (вероятность 0,95%), что достаточно для педагогических исследований (Годик М.А., 1988).

В исследовании принял участие (29 человек). Изучались амплуа вратаря и игроков первой линии. Занятия в соответствии с школьным расписанием проводились три раза в неделю.

Для исследования были выбраны следующие упражнения (которые предваряли разогревающие и общеразвивающие упражнения стоя на месте и при ходьбе шагом – “Мельница”, “Ветерок” и т.п.):

|

Мальчики |

Девочки |

|

I круг |

I круг |

|

Подтягивание в висе лежа. |

Подтягивание в висе лежа. |

|

Лежа на спине, ноги прижаты к полу партнером, руки на плечах скрестно. Наклоны вперед. |

Лежа на спине, ноги под рейкой гимнастической стенки, руки на плечах скрестно. Наклоны вперед. |

|

Лежа на животе, ноги прижаты к полу партнером, руки за головой. Прогибы назад. |

Лежа на животе, ноги под рейкой гимнастической стенки, руки за головой. Прогибы назад. |

|

Лежа на животе на наклоненной скамейке (угол 45˚), согнув руки. Разгибание и сгибание рук |

Лежа на животе на наклоненной скамейке (угол 45˚), согнув руки. Разгибание и сгибание рук |

|

Перепасовка по воздуху через весь зал теннисного мяча партнеру с пробежкой по длине спортзала. |

Перепасовка по воздуху через весь зал теннисного мяча партнеру с пробежкой по длине спортзала |

|

Прыжки со скакалкой, вращение вперед. |

Прыжки со скакалкой, вращение вперед. |

|

Метание дротиков в цель. |

Метание дротиков в цель. |

|

Лазанье по вертикальному канату. |

Лазанье по вертикальному канату. |

|

Прыжки со скакалкой, вращение назад. |

Прыжки со скакалкой, вращение назад. |

|

II круг |

II круг |

|

Прыжки через скамейку (общая длина 7,5 м) с продвижением вперед |

Прыжки через скамейку (общая длина 7,5 м) с продвижением вперед |

|

Лежа на спине, ноги прижаты к полу партнером, руки на плечах скрестно. Наклоны вперед. |

Лежа на спине, ноги прижаты к полу партнершей, руки на плечах скрестно. Наклоны вперед. |

|

Подтягивание в висе |

- |

|

Подтягивание в висе лежа. |

Подтягивание в висе лежа. |

|

Лежа на животе, ноги прижаты к полу партнером , руки за головой. Прогибы назад. |

Лежа на животе, ноги прижаты к полу партнершей, руки за головой. Прогибы назад. |

|

Прыжки со скакалкой, вращение вперед. |

Прыжки со скакалкой, вращение вперед. |

|

Лазанье по вертикальному канату. |

Лазанье по вертикальному канату. |

|

Разведение в стороны рук с гантелями по 1 кг. |

Разведение в стороны рук с гантелями по 1 кг |

|

Прыжки со скакалкой, вращение назад. |

Прыжки со скакалкой, вращение назад. |

|

Отжимание от пола |

Лежа на животе на наклонной скамейке (угол 45˚), согнув руки. Разгибание и сгибание рук |

В зависимости задач урока учебного материала, контингента подготовленности занимающихся, наличие инвентаря и оборудования были использованы такие методы организации деятельности учащихся, как: фронтальный, групповой, индивидуальный[10].

При фронтальном методе ученики выполняют одновременно одно и то же задание под руководством учителя.

Обычно при таком приеме проведения основной части занятия в качестве средств используются сравнительно простые, знакомые упражнения, не связанные с опасностью при их выполнении учениками. Это могут быть простейшие акробатические упражнения, танцевальные элементы, упражнения направленные преимущественно на развитие физических качеств (сила, гибкость, выносливость, координация движений и т.д.).

При групповом методе класс делится на отделения, которые могут выполнять упражнения на разных снарядах или выполнять разные двигательные задания с последующими сменами.

Количество отделений должно соответствовать количеству снарядов, включенных в работу или заданий запланированных учителем. Для большей плотности урока класс следует делить на отделения по 8-10 человек не более. Желательно чтобы девушки занимались отдельно.

При комплектовании отделений необходимо учитывать их техническую и физическую подготовленность. Сильных объединять с сильными, слабых со слабыми. Такое распределение дает возможность более определённо планировать учебный материал.

При индивидуальном методе учитель дает задание каждому ученику для самостоятельного выполнения. Эта методика применяется в основном на секционных занятиях, при овладении классификационными программами[11].

При круговом методе (поточный метод) выполняются комплексы двигательных заданий беспрерывно или с незначительными перерывами, которые связаны с переходом к другому снаряду или упражнению, или для отдыха. Смысл его заключен в следующем. Ученик после выполнения первого задания переходит ко второму, третьему. Такой способ выполнения упражнения в отличие от предыдущих обеспечивает большую моторную плотность урока. Учитель при этом способе обычно находится на самом сложном участке, помогая ученикам овладеть упражнением, обеспечивает страховку. На других снарядах даются не сложные упражнения, знакомые ученикам с целью их закрепления.

Каждый из названных методов имеет свои положительные стороны и недостатки. В настоящее время в школьной практике с детьми младших классов применяют чаще всего фронтальный метод проведения уроков. В среднем и старшем возрасте занятия проводятся преимущественно групповым методом.

Во время занятий руководствовались следующими методическими рекомендациями.

Для урочных форм занятий в целом, как правило, типично комплексное использование существующих методов. Важную роль в занятии играет разминка.

Во время разминки происходят сложные биохимические процессы в мышцах, приводящие к раскрытию резервных капилляров и улучшению кровоснабжения работающих мышц, повышению температуры за счет выполнения механической работы, благодаря этому уменьшается вязкость мышц, они становятся более эластичными и способными сокращаться с большей скоростью.

Подготовительная часть урока проводится обычно фронтальным методом, основная часть – групповым, круговым или индивидуальным методом, а заключительная опять фронтальным. Продолжительность основной части урока может быть от 25 до 35 минут.

Эффективность урока в значительной мере зависит от его плотности.

Плотность урока определяется отношением рационально использованного времени к общей продолжительности занятий. Рационально использованным считается время, затраченное на объяснение, показ, на осмысление учебного материала и необходимый отдых. Отношение суммы этого времени к продолжительности урока (в процентах) определяет общую плотность урока.

Помимо общей плотности, важное значение имеет моторная плотность урока – процент времени, непосредственно затраченного на двигательную деятельность.

Моторная плотность зависит от типа, его основных задач. Так плотность тренировочных уроков обычно бывает выше, чем учебных[12].

Эффективность упражнений в занятии зависит от места их в структуре занятия. Лучше всего упражнения на растягивание использовать в первой половине основной части занятия, упражнения желательно использовать концентрированно несколькими сериями, 5-6 серий по 10-12 движений, после каждой серии использовать упражнения на расслабление. Когда не надо стимулировать развитие гибкости, лучше использовать упражнения на гибкость в сочетании со скоростно-силовыми и силовыми[13].

По завершении испытания были выведены средние показатели успеваемости для подростков 12-13 лет и подростков 14 лет. Дети не жаловались на недомогания, чувствовали себя нормально.

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке, которая производилась с помощью методов математической статистики, описанных в специальной литературе [8, 122].

Для сравнения средних значений использовался t-критерий Стьюдента для связанных выборок.

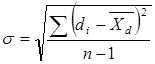

Предполагалась нормальность распределения разностей di (di=yi – xi).

Был выбран уровень значимости Р<0,05.

Две выборки объема n представляют собой ряды связанных результатов. Для каждого испытуемого определялись разности (сдвиги) между результатами первого и второго изменения – di.

Вычислялась средняя арифметическая разностей ![]() :

:

;

;

Вычислялось среднее квадратическое отклонение разностей s:

;

;

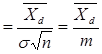

Ошибка среднего арифметического m,

;

;

Определялись расчетные значения t-критерия по формуле:

tрасч ,

,

которые сравнивались с табличными t-критериями:

при числе степеней свободы для вратарей ![]() tтабл=2,16;

tтабл=2,16;

при числе степеней свободы для игроков первой линии ![]() tтабл=2,20;

tтабл=2,20;

На основании полученных данных делались выводы о статистической значимости прироста результата.

Глава 3. Физическая подготовленность гандболистов 12-14 лет разных амплуа

Общие подготовительные упражнения

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений.

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля.

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и настольный, в волейбол, в бадминтон.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные, с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы.

Специальные подготовительные упражнения

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; па количество прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой нога. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положении лежа, на спине, на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель). Броски мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность, попадания в мишени на полу и на стене, в ворота.

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м.

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).

3.1. Различия и схожесть в физической подготовленности гандболистов 12-13-14

лет

Динамика изменения средних показателей учеников представлена на диаграммах 1-10.

1.

Вратари

Рис 1. Прыжок в длину с места (см)

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей почти такие же, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 6), однако у игроков первой линии они быстрее развиваются.

Диаграмма 2. Сгибание – разгибание рук в упоре лежа

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей в целом выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 7).

Диаграмма 3. Подтягивание в висе на перекладине

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей значительно выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 8).

Диаграмма 4. Поднимание туловища из положения лежа на спине

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей в целом выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей выше, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 9).

Диаграмма 5. Наклон вперед из седа

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей значительно выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей выше, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 10).

Вратари:

Прыжок в длину с места (см);

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Подтягивание из виса на перекладине.

Поднимание туловища из положения лежа на спине согнув ноги. Руки за голову (30 сек).

Наклон вперед из седа (см)

Таблица 1. Показатели подготовленности у вратарей 12-14 лет

|

|

Прыжок в длину с места(см) |

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. |

Подтягивание из виса на перекладине |

Пресс 30 сек |

Наклон вперед из седа (см) |

|||||

|

|

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

|

1 |

225 |

230 |

8 |

9 |

5 |

6 |

20 |

22 |

13 |

14 |

|

2 |

215 |

220 |

6 |

7 |

3 |

3 |

20 |

21 |

12 |

14 |

|

3 |

250 |

255 |

5 |

6 |

2 |

2 |

17 |

19 |

10 |

12 |

|

4 |

160 |

165 |

7 |

7 |

4 |

5 |

18 |

20 |

11 |

12 |

|

5 |

175 |

180 |

4 |

5 |

1 |

2 |

19 |

20 |

8 |

9 |

|

6 |

220 |

230 |

7 |

8 |

4 |

5 |

22 |

24 |

12 |

14 |

|

7 |

215 |

225 |

5 |

6 |

2 |

3 |

17 |

20 |

11 |

14 |

|

8 |

230 |

227 |

6 |

7 |

3 |

4 |

19 |

22 |

14 |

17 |

|

9 |

235 |

240 |

9 |

11 |

7 |

8 |

23 |

25 |

9 |

9 |

|

10 |

205 |

210 |

4 |

4 |

1 |

1 |

16 |

18 |

12 |

14 |

|

11 |

210 |

215 |

7 |

7 |

3 |

4 |

17 |

19 |

12 |

13 |

|

12 |

212 |

217 |

8 |

8 |

4 |

5 |

20 |

22 |

12 |

15 |

|

13 |

220 |

225 |

8 |

9 |

5 |

6 |

18 |

20 |

12 |

15 |

|

14 |

210 |

215 |

7 |

9 |

5 |

6 |

20 |

22 |

12 |

13 |

|

Средний показатель вратарей |

213 см |

218 см |

6,5 раз |

7,5 раз |

3,5 раз |

4,2 раз |

19 раз |

21 раз |

11,4 см |

13,2 см |

Таблица демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей значительно выше, чем в 12-13.

2.Игроки первой линии

Диаграмма 6. Прыжок в длину с места (см)

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у игроков первой линии существенно выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 1), однако у игроков первой линии они быстрее развиваются.

Диаграмма 7. - Сгибание – разгибание рук в упоре лежа

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у вратарей немного выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 2).

Рис.8. Подтягивание в висе лежа

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у игроков первой линии значительно выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей ниже, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 3).

Рис. 9. Поднимание туловища из положения лежа на спине

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у игроков первой линии в целом выше, чем в 12-13. Показатели у вратарей выше, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 4).

Диаграмма 10. Наклон вперед из седа

Диаграмма демонстрирует, что показатели в 14 лет у игроков первой линии мало отличаются от показателей в 12-13. Показатели у вратарей выше, чем у игроков первой линии (см. диаграмму 5).

Игроки первой линии:

Прыжок в длину с места (см);

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.

Подтягивание из виса на перекладине.

Поднимание туловища из положения лежа на спине согнув ноги. Руки за голову (30 сек).

Наклон вперед из седа (см)

Таблица 2. Показатели физической подготовленности у игроков первой линии

|

|

Прыжок в длину с места(см) |

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. |

Подтягивание из виса на перекладине |

Пресс 30 сек |

Наклон вперед из седа (см) |

|||||

|

|

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

|

1 |

160 |

220 |

8 |

9 |

8 |

9 |

14 |

14 |

4 |

4 |

|

2 |

130 |

210 |

7 |

9 |

8 |

8 |

13 |

14 |

3 |

3 |

|

3 |

140 |

260 |

9 |

10 |

10 |

10 |

16 |

17 |

5 |

6 |

|

4 |

160 |

155 |

7 |

7 |

6 |

7 |

13 |

14 |

3 |

3 |

|

5 |

155 |

170 |

8 |

9 |

6 |

8 |

14 |

14 |

4 |

4 |

|

6 |

160 |

220 |

10 |

11 |

10 |

11 |

16 |

18 |

6 |

6 |

|

7 |

155 |

215 |

9 |

10 |

10 |

11 |

15 |

17 |

5 |

5 |

|

8 |

165 |

220 |

9 |

10 |

9 |

10 |

15 |

16 |

4 |

4 |

|

9 |

160 |

240 |

13 |

15 |

12 |

14 |

19 |

24 |

8 |

9 |

|

10 |

140 |

210 |

9 |

10 |

9 |

10 |

15 |

16 |

4 |

5 |

|

11 |

155 |

215 |

10 |

11 |

10 |

11 |

16 |

17 |

8 |

9 |

|

12 |

200 |

210 |

11 |

11 |

11 |

13 |

18 |

20 |

6 |

7 |

|

13 |

190 |

210 |

11 |

11 |

9 |

11 |

14 |

15 |

4 |

6 |

|

14 |

155 |

165 |

9 |

10 |

10 |

11 |

13 |

14 |

4 |

4 |

|

Средний показатель игроков первой линии |

158 см |

208 см |

9,2 раз |

10,2 раз |

9,1 раз |

10,2 раз |

15 раз |

16,4 раз |

4,8 см |

5,3 см |

Таблица 2 демонстрирует, что показатели в 14 лет у игроков первой линии в целом выше, чем в 12-13.

Таблица 3. Сравнение средних показателей

|

|

Прыжок в длину с места(см) |

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. |

Подтягивание из виса на перекладине |

Пресс 30 сек |

Наклон вперед из седа (см) |

|||||

|

|

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

12-13 лет |

14 лет |

|

Средний показатель вратарей |

213 см |

218 см |

6,5 раз |

7,5 раз |

3,5 раз |

4,2 раз |

19 раз |

21 раз |

11,4 см |

13,2 см |

|

Средний показатель полевых игроков

|

158 см |

208 см |

9,2 раз |

10,2 раз |

9,1 раз |

10,2 раз |

15 раз |

16,4 раз |

4,8 см |

5,3 см |

Таким образом, игроки первой линии превосходят вратарей в упражнениях на быстроту и выносливость, но уступают в упражнениях на силу (в частности, на наклоны, пресс).

Из приведенных гистограмм видно, что в результате занятий гандболом у подростков 14 лет произошло динамическое увеличение средних показателей по всем фиксировавшимся видам физических упражнений и, как следствие, по показателям физического развития учащихся.

Показатели эффективности у вратарей (14 человек)

Таблица 8

Прыжок в длину с места (вратари)

|

Фамилия ученика |

12-13 лет |

14 лет |

di = yi – xi |

(di – d) |

(di – d)2 |

|

Игбульдин |

225 |

227 |

2 |

-3 |

9 |

|

Кузнецов |

215 |

218 |

3 |

-2 |

4 |

|

Мациевский |

250 |

255 |

5 |

0 |

0 |

|

Михайлов |

170 |

170 |

0 |

-5 |

25 |

|

Новиков |

175 |

185 |

10 |

5 |

25 |

|

Погосян |

220 |

229 |

9 |

4 |

16 |

|

Садовников |

215 |

224 |

9 |

4 |

16 |

|

Силаев |

225 |

224 |

-1 |

-6 |

36 |

|

Селезнев |

235 |

242 |

7 |

2 |

4 |

|

Пачуев |

203 |

208 |

5 |

0 |

0 |

|

Стрелков |

211 |

216 |

5 |

0 |

0 |

|

Васильев |

217 |

224 |

7 |

2 |

4 |

|

Зайцев |

221 |

227 |

6 |

1 |

1 |

|

Ибрагимов |

212 |

215 |

3 |

-2 |

4 |

|

Средние по группе |

213,8571 |

218,8571 |

70 |

|