|

Статьи о музыке » Музыкальные

интересности

Музыка сопровождала человека с доисторических времен. Радость добычи, удачная

охота, вызов дождя сопровождали ритуальные звуки (в качестве музыкального

инструмента мог использоваться череп, наполненный сухими ягодами или прообраз

гонга), такой была первобытная музыка.

Шли тысячелетия, музыкальные инструменты претерпевали существенные изменения,

развивалась народная музыка (фольклор), к ней добавлялись слова, многие

произведения дожили до наших дней, передаваясь из поколения в поколение.

Музыка вечна, и развитие человечества без нее немыслимо.

Развитие нотной грамоты позволило передавать музыку не только от учителя к

ученику, но и донести множество музыкальных произведений потомкам. Эпоха

Возрождения оставила миру нетленные шедевры (среди них и живопись, и музыка),

именно в этот период зародилась так называемая классическая музыка,

почитаемая до сегодняшних дней, преподаваемая в музыкальных заведениях как

образец музыкального вкуса. Однако, классическая музыка всегда была уделом

аристократии, любая семья имела дома фортепиано, игра на котором являлась

непременным условием благовоспитанности. Но музыка существовала не только в

торжественных залах и на балах, более простые сословия продолжали развивать

бесценный фольклор, ставший фундаментом для последующих направлений, которыми

изобилует современная музыка.

Сейчас музыка окружает нас практически повсюду. При звуках мощного оркестрового

крещендо на глаза наворачиваются слезы и по спине бегут мурашки. Музыкальное

сопровождение всегда усиливает художественную выразительность фильмов и

спектаклей. Рок-музыканты заставляют нас вскакивать на ноги и танцевать, а

родители убаюкивают малышей тихими колыбельными песнями.

Как уже было сказано, любовь к музыке имеет довольно глубокие корни: люди

сочиняют и слушают ее с тех пор, как зародилась культура. Более 30 тыс. лет

назад наши предки уже играли на каменных флейтах и костяных арфах. Похоже,

это увлечение имеет врожденную природу. Младенцы интуитивно поворачиваются к

источнику приятных звуков (консонансов) и отворачиваются от неприятных

(диссонансов). А когда мы испытываем благоговейный трепет при финальных

звуках симфонии, в головном мозге активизируются те же центры удовольствия,

что и во время вкусной трапезы, занятий сексом или приема опьяняющих

стимуляторов.

Во время, когда мы слышим музыку, головной мозг реагирует на нее активизацией

нескольких областей за пределами слуховой коры. На переработку музыкальной

информации оказывает влияние зрительный, осязательный и эмоциональный опыт

человека.

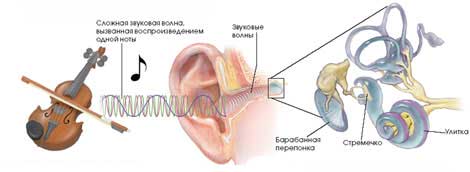

Достигающие человека звуки преобразуются структурами наружного и среднего уха

в колебания жидкости во внутреннем ухе. Крошечная косточка среднего уха,

стремечко, колеблет (сотрясает) улитку, изменяя давление заполняющей ее

жидкости.

В свою очередь, вибрации базилярной мембраны улитки заставляют сенсорные

рецепторы уха, волосковые клетки, генерировать электрические сигналы,

направляющиеся по слуховому нерву в головной мозг. Каждая волосковая клетка

настроена на определенную частоту колебаний жидкости.

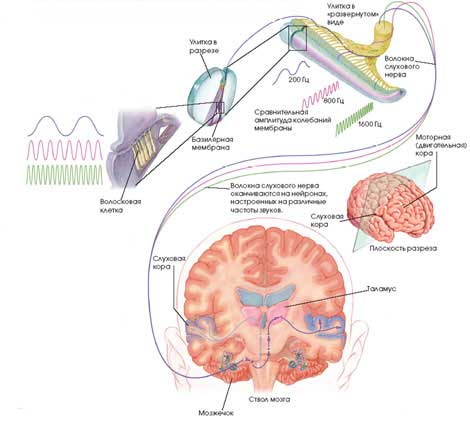

Переработка головным мозгом музыки основана на иерархическом и

пространственном принципах. Первичная слуховая кора, получающая входы от уха

и (через таламус) низших слуховых центров, участвует в начальных процессах

восприятия музыки, например, анализе высоты звука (частоты тона). Под

влиянием опыта первичная слуховая кора может перенастраиваться - в ней

увеличивается число клеток, обладающих максимальной реактивностью к важным

для человека звукам и музыкальным тонам, что влияет на дальнейшую переработку

музыкальной информации во вторичных слуховых областях коры и слуховых

ассоциативных зонах, где происходит переработка более сложных музыкальных

характеристик (гармонии, мелодии и ритма).

Когда музыкант играет на инструменте, активность моторной коры, мозжечка и

других структур мозга, участвующих в планировании и осуществлении

специфических, точно выверенных во времени движений, возрастает.

Почему же музыка столь

значима для человека и имеет над ним такую власть?

Окончательных ответов у нейробиологов пока нет. Однако в последние годы

начали появляться некоторые данные о том, где и каким образом происходит

переработка музыкальной информации. Изучение пациентов с черепно-мозговыми

травмами и исследование здоровых людей современными методами

нейровизуализации привели ученых к неожиданному выводу: в головном мозге

человека нет специализированного центра восприятия музыки. В ее переработке участвуют

многочисленные области, рассредоточенные по всему мозгу, в том числе и те,

что часто задействованы в других формах познавательной деятельности. Размеры

активных зон варьируют в зависимости от индивидуального опыта и музыкальной

подготовки человека. Наше ухо располагает наименьшим количеством сенсорных

клеток по сравнению с другими органами чувств: во внутреннем ухе находится

всего 3,5 тыс. волосковых клеток, а в глазу - 100 млн. фоторецепторов. Но

наши психические реакции на музыку отличаются невероятной пластичностью, т.к.

даже кратковременное обучение способно изменить характер переработки мозгом

"музыкальных входов".

Музыка в голове

До того как были разработаны современные методы нейровизуализации,

исследователи изучали музыкальные способности головного мозга, наблюдая за

пациентами (включая знаменитых композиторов) с различными нарушениями его

деятельности вследствие травмы или инсульта. Так, в 1933 г. у французского

композитора Мориса Равеля появились симптомы локальной мозговой дегенерации -

заболевания, которое сопровождается атрофией отдельных участков мозговой

ткани. Мыслительные способности композитора не пострадали: он помнил свои

старые произведения и хорошо играл гаммы. Но сочинять музыку больше не мог.

Говоря о своей предполагаемой опере "Жанна д'Арк", Равель

признавался: "Опера у меня в голове, я слышу ее, но никогда не напишу.

Все кончено. Сочинять музыку я больше не в состоянии". Он умер спустя

четыре года после неудачной нейрохирургической операции. История его болезни

породила среди ученых представление, что головной мозг лишен

специализированного центра музыки.

Данную гипотезу подтвердил случай другого известного музыканта. После

перенесенного в 1953 г. инсульта русский композитор Виссарион Шебалин

оказался парализован и перестал понимать речь, но до самой смерти,

последовавшей через 10 лет, сохранил способность к сочинительству. Таким

образом, предположение о независимой переработке музыкальной и речевой

информации оказалось верным. Впрочем, более поздние исследования внесли коррективы,

связанные с двумя общими особенностями музыки и языка: обе психические

функции являются средством общения и обладают синтаксисом -

набором правил, определяющих надлежащее соединение элементов (нот и слов,

соответственно). По мнению Анирудха Патела (Aniruddh D. Patel) из Института

нейробиологии в Сан-Диего, исследования, проведенные методами

нейровизуализации, указывают на то, что правильную конструкцию языкового и

музыкального синтаксисов обеспечивает участок фронтальной (лобной) коры, а

другие отделы мозга отвечают за переработку связанных с ним компонентов языка

и музыки.

Также мы получили полное представление о том, как головной мозг реагирует на

музыку. Слуховая система, как и все прочие сенсорные системы организма, имеет

иерархическую организацию. Она состоит из цепочки центров, которые

перерабатывают нервные сигналы, направляющиеся из уха в высший отдел

слухового анализатора - слуховую кору. Переработка звуков (например,

музыкальных тонов) начинается во внутреннем ухе (улитке), сортирующем сложные

звуки (издаваемые, например, скрипкой) на составляющие элементарные частоты.

Затем по волокнам слухового нерва, которые настроены на разные частоты,

улитка посылает информацию в виде последовательности нейронных разрядов

(импульсов) в головной мозг. В итоге они достигают слуховой коры в височных

долях мозга, где каждая клетка реагирует на звуки определенной частоты.

Кривые частотной настройки соседних клеток перекрываются, т.е. разрывы между

ними отсутствуют, и на поверхности слуховой коры формируется частотная карта

звуков.

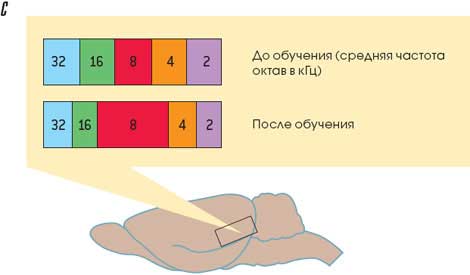

Каждая клетка мозга реагирует на определенную высоту (частоту) звука (а).

Когда какой-либо тон приобретает для животного особую значимость,

первоначальная настройка клеток изменяется (b). В результате участвует более обширная

область мозга (с).

Реакции головного мозга на музыку гораздо сложнее. Музыка состоит из

последовательности нот и ритма, и ее восприятие зависит от способности мозга

улавливать взаимосвязь между звуками. Многие его области участвуют в

переработке различных компонентов музыки. Возьмем, например, тон, включающий

в себя как частотные составляющие, так и громкость звука. Одно время

исследователи считали, что клетки, настроенные на определенную частоту,

"услышав" ее, всегда реагируют одинаково.

Но в конце 1980-х гг. Томас Маккена (Thomas M. McKenna) и автор настоящей

статьи подвергли это представление сомнению. В те годы мы изучали реакции

головного мозга на звуковые контуры - комплексы звуков увеличивающейся или

уменьшающейся высоты, которые составляют основу любой мелодии. Мы

сконструировали мелодии, состоящие из различных контуров, используя пять

одинаковых тонов, а затем зарегистрировали реакции одиночных нейронов

слуховой коры кошки. Было обнаружено, что реакции клеток (число разрядов)

зависели от положения данного тона в мелодии: нейроны могли разряжаться более

интенсивно, если тону предшествовали другие тоны, чем когда он был первым в

мелодии. Кроме того, на один и тот же тон клетки реагировали по-разному, в

зависимости от того, был ли он частью восходящего контура (в котором высота

звуков увеличивалась) или нисходящего. Это указывает на большое значение

паттерна мелодии: переработка информации в слуховой системе существенно

отличается от простой ретрансляции звуков в телефоне или стереосистеме.

Реакции мозга на музыку зависят также от опыта и подготовленности слушателя.

Они могут меняться даже под влиянием кратковременного обучения. Так,

например, еще 10 лет назад ученые считали, что каждая клетка слуховой коры

раз и навсегда настроена на определенные характеристики звука. Однако

оказалось, что настройка клеток может меняться: некоторые нейроны становятся

сверхчувствительными к звукам, привлекающим внимание животных и хранящимся у

них в памяти.

В 1990-х гг. Йон Бейкин (Jon S. Bakin), Жан-Марк Идлайн (Jean-Marc Edeline) и

я провели опыт, в котором попытались выяснить, изменяется ли у животного

базовая организация слуховой коры, когда оно начинает понимать, что какой-то

определенный тон для него важен. Вначале мы предлагали морским свинкам множество

разнообразных тонов и регистрировали ответы нейронов, чтобы определить, какие

из них вызывают максимальные реакции клеток. Затем мы обучали животных

воспринимать определенный тон как сигнал, предшествующий болевому раздражению

лап слабым электрическим током. Условный рефлекс вырабатывался у морских

свинок через несколько минут. После этого мы снова определяли силу нейронных

ответов непосредственно после обучения и некоторое время (до двух месяцев)

спустя. Было обнаружено, что настройка нейронов изменилась, сместившись в

область частот сигнального тона. Таким образом, мы выяснили, что обучение

вызывает перенастройку мозга, в результате которой увеличивается число

нейронов, отвечающих максимальными реакциями на поведенчески значимые звуки.

Процесс охватывает всю слуховую кору, переиначивая частотную карту так, чтобы

переработкой информации о значимых звуках занимались более обширные ее

участки. Для того чтобы определить, какие звуковые частоты представляют для

животного особую важность, достаточно изучить частотную организацию его

слуховой коры.

В 1988 г. Рей Долан (Ray Dolan) из Лондонского университетского колледжа

провел аналогичное исследование с людьми: их обучали придавать особую

значимость одному из предъявляемых тонов. Было установлено, что это вызывает

у испытуемых точно такой же сдвиг частотной настройки нейронов, что и у

животных. Долгосрочные эффекты обучения за счет нейронной перенастройки

помогают, к примеру, объяснить, почему мы так быстро распознаем знакомую

мелодию в шумной комнате и почему люди, страдающие потерей памяти вследствие

болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, способны

вспоминать музыку, которую они запомнили в далеком прошлом.

Музыкально одаренный мозг

Подобно тому, как кратковременное обучение увеличивает число нейронов,

реагирующих на звук, длительное обучение усиливает реакции нервных клеток и

даже вызывает физические изменения в мозге. Реакции головного мозга

профессиональных музыкантов существенно отличаются от реакций немузыкантов, а

некоторые области их мозга развиты чрезмерно.

В 1998 г. Христо Пантев (Christo Pantev) из Мюнстерского университета в

Германии показал, что, когда музыканты слушают фортепианную игру, площадь

слуховых зон, реагирующих на музыку, у них на 25% больше, чем у немузыкантов.

Исследования детей также подтверждают предположение, что ранний музыкальный

опыт облегчает "музыкальное" развитие мозга. В 2004 г. Антуан Шахин

(Antoine Shahin), Ларри Робертс (Larry E. Roberts) и Лорел Трейнор (Laurel J.

Trainor) из Университета Макмастера в Онтарио регистрировали реакции

головного мозга 4-5-летних детей на звуки фортепиано, скрипки и чистые тоны.

У ребят, в чьих домах постоянно звучала музыка, выявлена более высокая

активность слуховых областей мозга, чем у тех, которые были на три года старше,

но музыку слушали мало.

Как сообщил в 2002 г. Питер Шнейдер (Peter Schneider) из Гейдельбергского

университета в Германии, объем слуховой коры у музыкантов на 30% больше, чем

у людей, не имеющих отношения к музыке. Кроме того, у них бoльшая площадь

мозга вовлечена в управление движениями пальцев, необходимыми для игры на

различных инструментах. В 1995 г. Томас Элберт (Thomas Elbert) из

Констанцского университета (Германия) сообщил, что площадь мозговых зон,

получающих сенсорные ходы от указательного, среднего, безымянного пальцев и

мизинца левой руки у скрипачей, была значительно больше, чем у немузыкантов

(именно эти пальцы и совершают быстрые и сложные движения во время игры на

инструменте). С другой стороны, ученые не выявили никакого увеличения площади

корковых зон, получающих входы от правой руки, в которой музыкант держит

смычок и пальцы которой не совершают особых движений. И, наконец, в 2001 г.

было выявлено, что головной мозг трубачей генерирует ответы повышенной

амплитуды только на звуки трубы, но не скрипки или фортепиано.

Ода радости или печали?

Исследователи изучают не только переработку мозгом "акустической"

составляющей музыки, но и процессы, благодаря которым она эмоционально

воздействует на людей. В одной из таких работ было показано, что физические

реакции на музыку (в виде мурашек, слез, смеха и т.д.) возникают у 80%

взрослых людей. Согласно данным опроса, проведенного в 1995 г. Яаком

Пэнксеппом (Jaak Panksepp) из Университета в г. Боулинг-Грин, 70% из

нескольких сотен опрошенных сказали, что они наслаждаются музыкой,

"потому что она порождает эмоции и чувства".

До недавнего времени механизмы таких реакций оставались для ученых загадкой.

Однако исследование больной, страдающей двусторонним повреждением височных

долей, затронувшим и области слуховой коры, подсказало ответ на мучивший нас

вопрос. У пациентки сохранился нормальный интеллект и общая память, не

возникает никаких трудностей с языком и речью. Но музыку (будь то старые и

прежде хорошо известные ей произведения или же новые, только что

прослушанные) она не узнает. Девушка не способна различить и две мелодии,

какими бы разными они ни были. И тем не менее у нее наблюдаются нормальные

эмоциональные реакции на музыку разных жанров, а ее способность отождествлять

эмоции с настроением музыкального произведения абсолютно адекватна. Мы

предположили, что височные доли мозга необходимы для понимания мелодии, но не

для возникновения соответствующей эмоциональной реакции, в развитии которой

участвуют как подкорковые структуры, так и лобные доли коры.

В 2001 г. Анна Блад (Anne Blood) из Университета Макгилла попыталась выявить

области мозга, участвующие в развитии эмоциональных реакций на музыку. В

исследовании использовались слабые эмоциональные раздражители, связанные с

реакциями людей на консонансы и диссонансы. К созвучиям-консонансам относятся

такие музыкальные интервалы или аккорды, для которых характерно простое

соотношение частот составляющих их звуков. В качестве примера можно привести

до первой октавы (частотой примерно 260 Гц) и соль той же октавы (частотой

около 390 Гц). Соотношение тонов составляет 2:3, что при одновременном их

воспроизведении порождает приятное для слуха созвучие. Напротив, до первой

октавы и соседний до-диез (частотой 277 Гц) дают сложное соотношение частот, составляющее

8:9, и при одновременном звучании воспринимаются как неприятный аккорд.

Как реагирует на благозвучные и неблагозвучные сочетания тонов головной мозг?

Его изображения, полученные с помощью позитронно-эмиссионной томографии во

время прослушивания испытуемыми созвучий-консонансов и диссонансов, показали,

что в развитии эмоциональных реакций участвуют различные области.

Аккорды-консонансы активизировали орбитофронтальную область коры (часть

мозговой системы вознаграждения) правого полушария, а также часть области,

расположенной под мозолистым телом. Аккорды-диссонансы вызывали активизацию

правой парагиппокампальной извилины. Таким образом, в развитии эмоциональных

переживаний, связанных с восприятием музыки, принимают участие две различные

системы мозговых структур. Ученые раскрыли еще одну тайну, связанную с

восприятием музыки. Когда они сканировали головной мозг музыкантов,

блаженствовавших во время прослушивания мелодий, они обнаружили, что звуки

вызывали активизацию ряда тех же самых мозговых систем вознаграждения,

которые активизируются и под влиянием вкусной еды, занятий сексом и приема

наркотиков.

Полученные данные указывают на то, что восприятие музыки имеет биологическую

природу и опосредовано специфической функциональной организацией головного

мозга. Ученым совершенно ясно, что различные аспекты переработки музыкальной

информации связаны с деятельностью многочисленных мозговых структур, одни из

которых обеспечивают восприятие музыки (например, понимание мелодии), а

другие опосредуют развитие эмоциональных реакций.

Все

люди рождаются музыкантами. Чтобы отыскать музыкально одаренного ребенка,

далеко ходить не надо - достаточно взглянуть на любого малыша. Задолго до

того, как он начинает понимать и произносить первые слова, у него возникают

отчетливые реакции на музыку. Вот почему многие родители инстинктивно

предпочитают общаться со своими детьми с помощью мелодий. Все

люди рождаются музыкантами. Чтобы отыскать музыкально одаренного ребенка,

далеко ходить не надо - достаточно взглянуть на любого малыша. Задолго до

того, как он начинает понимать и произносить первые слова, у него возникают

отчетливые реакции на музыку. Вот почему многие родители инстинктивно

предпочитают общаться со своими детьми с помощью мелодий.

Исследование, проведенное в 1999 г. в Йоркском университете в Торонто,

показало, что и белые, и индейские матери напевали одну и ту же песенку в

двух ситуациях - в присутствии и в отсутствие своего ребенка. Затем оба

варианты записей проигрывали другим родителям, и те точно определяли, при

каких обстоятельствах напевала мать (независимо от того, исполнялась ли песня

на их родном или чужом языке).

Откуда же мы знаем, что младенцы понимают музыку, если они даже не умеют

разговаривать? Мы определяем это с помощью объективной оценки их поведения.

Например, ребенок сидит на коленях у матери. Слева и справа находятся две

колонки, а рядом с ними - ящики из прозрачного пластика. Обычно ящики темные,

но когда малыш поворачивает голову к одному из них, в нем загорается свет и

начинает двигаться игрушечная собачка или обезьянка. Во время эксперимента

исследователь, чтобы отвлечь внимание ребенка от ящиков, манипулирует перед

ним различными предметами. Музыкальный стимул (тон и мелодия) появляется из

одной колонки. Время от времени экспериментатор нажимает спрятанную кнопку,

изменяющую характер стимула. Если малыш замечает разницу в звучании стимула и

поворачивает голову к колонке, он получает вознаграждение - вид движущейся

игрушки.

Опыты показывают, что младенцы выявляют различия между двумя близкими по

звучанию тонами не хуже взрослых. Кроме того, малыши замечают изменения как

темпа (скорость воспроизведения) музыки, так и ритма и тональности. Кроме

того, недавно обнаружили, что 2-6-месячные дети предпочитают

созвучия-консонансы диссонансам. Музыкальное образование ребенка начинается

еще раньше - в материнском чреве.

|