СЮЖЕТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

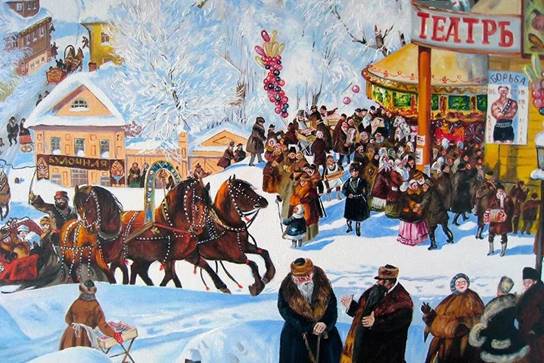

Сюжеты русских народных спектаклей часто выстраиваются на основе фольклорных мотивов, передавая глубокую связь народа с природой, традициями и историей. Тематика этих спектаклей разнообразна и охватывает множество аспектов жизни русского народа. Одним из основных сюжетов русских народных спектаклей является борьба добра со злом. Эти спектакли часто изображают противостояние героев, представляющих светлые силы, с антагонистами — злодеями или олицетворением зла.

Традиционные русские народные спектакли также часто черпают вдохновение из исторических событий и бытовых ситуаций. В них отражаются реалии крестьянской жизни, обычаи и традиции, которые были характерны для различных народов России.

С XVII века начинается формирование профессионального театра, при дворе царя Алексея Михайловича. В Москве появились первые постоянные театры, которые ставили спектакли как по классическим, так и по народным сюжетам. В это время среди зрителей приобретают популярность комедии и трагедии по образцам европейского театра.

Первый национальный постоянно действующий театр появился при императрице Елизавете Петровне в 1756 году в Санкт-Петербурге. Новым явлением в развитии народного языческого театра на Руси стала народная драма «Лодка», как своеобразные инсценировки русской народной песни «Вниз по матушке по Волге...»

Сцены были связаны с историческими событиями, связанными с крестьянскими стихийными волнениями XVII—XVIII веков. Народный театр, как таковой, в широком смысле, не профессионален. Однако у всех народов были свои специфические театральные приёмы. Репертуар их составляли пьесы фольклорного происхождения. Представления народного театра обычно имели острую социально-политическую направленность, преследовались церковью и государством.

Костюмы и декорации.

Костюмы в русском народном спектакле отражают традиционную одежду крестьянства и других социальных слоев России.

Мужские костюмы:

- Рубаха с вышивкой

- Штаны из грубого полотна или кожи

- Лапти или сапоги

- Шапка-ушанка или картуз

- Подпоясывались кушаком Женские костюмы:

- Рубаха с длинными рукавами и богатой вышивкой

- Сарафан или юбка с передником

- Лапти или сапоги

- Кокошник или платок

- Подпоясывались поясом

Декорации

Декорации в русском народном спектакле часто минималистичны и символизируют деревенскую жизнь и природу.

Изба: центральный элемент декораций, представляющий традиционный русский дом. Обычно изображается как бревенчатая постройка с соломенной крышей.

Забор: ограждает двор и отделяет его от внешнего мира.

Береза: национальное дерево России, часто используется как символ красоты и чистоты.

Поле: символизирует просторы русской земли.

Лес: создает атмосферу таинственности и волшебства.

Река: символизирует течение жизни и границу между мирами.

Помимо костюмов и декораций, в русском народном спектакле используются и другие элементы для создания атмосферы:

Музыка: народные песни, танцы и инструментальная музыка

Фольклор: сказки, легенды и пословицы

Ритуалы: традиционные обряды и обычаи

Куклы: используются в качестве персонажей или для ритуальных целей.

НАРЦИСС И НЕЗАБУДКА

Языческая драма

Действующие лица и исполнители:

1. Царевна Несмеяна

2. Царь Берендей

3. Дядька Черномор

4. Горбуша, Соловей Разбойник

5. Марья Марена

6. Весна

7. Огрызкин, придворный вожак медведя

8. Паук Паутинович

9. Шут придворный

В массовых сценах принимают участие, скоморохи, коробейники, празднующий народ царства Берендея, фокусники, вожаки медведей, певцы, танцоры.

В пьесе принимают участие также ансамбль народных музыкальных инструментов и фольклорные ансамбли песен и плясок.

Время действия – древнеязыческая дохристианская Русь; Место действия – сказочное царство царя Берендея.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ. Среча Громницы.

В царстве царя Берендея отмечается праздник «Сретенье» в начале февраля. Этот праздник языческий, известен на Руси, как Среча или Громницы. В этот день Зима стареет и даёт бой молодой весне, выезжающей на Солнечную тропу. Испокон веков на

Руси в это время закликают Солнце, чтобы оно увидело свою сестрицу Весну. Устраивают игры – «зимоборы», когда деревня разделяется на две партии, и они сталкиваются стенка о стенку. При этом всерьез не бьются – толкаются и борются, так что трещат пуговицы, рукава, карманы. В это время бывает оттепель, ненастье и может даже погромыхивать гром.

Земледелец видел защиту не только в Весне и Солнце, но и Боге Перуне-Громовике. Его олицетворяет в этот день большая самодельная свеча – Громница или громовая свеча. Среча (Громницы) праздник весёлый. Основная идея его заключается в том, что на время февральской оттепели является Весна и предъявляет Марене счёт в том, что пора зиме убираться восвояси. Зажигается костёр, пускается бражный ковш по кругу, чинно славящему Богов. Является Весна со своей свитой и её чествуют с великой радостью.

Вмеесте со своим народом в играх принимают участие Царь Берендей и царевна Несмеяна и вся царская свита; они веселятся и потешаются вместе со всем своим народом. На этом вольное празднование заканчивается, и начинается обязательная часть исполнения мистерии празднования Сречи (Громницы).

Вслед за Весной является Зима – Марена. Она так же, как и Весна прибывает на праздник со всей своей свитой. Марена возмущается тому, то народ в царстве царя Берендея веселиться от души. Слуги Зимы Марены появляются перед празднующим народом в страшных масках и с хлыстами в руках Они пытаются разогнать народ и затушить праздничный костёр (снегом и хлыстами). Весна заступается за народ в царстве Берендея, и происходит словесная перепалка между Зимой Мареной и Весной, в которой допускаются скабрезные выражения (в пределах эстетических норм). Словесная перепалка должна осуществляться экспромтом, без заучиваний текстов, так чтобы это выглядело наиболее естественно. Эта сцена словесной перепалки носит волшебный характер и сопровождается соответствующим действом по всем правилам народного обряда, в театрализованной манере народного праздника Сречи. Каждая из богинь требует уступить ей место и предоставить время для своего действа; они договариваются на состязание между своими свитами (перетягивание каната, драка на мешках, «конный бой», игра в снежки и другие). Весна, в конечном счёте, должна согласиться, что время её еще не наступило. И дело заканчивается борьбой «богинь» между собой, при этом, действо данной мистерии теряет оговоренные условия и переходит в потеху. Здесь также рекомендуется исполнить свои роли экспромтом. Естественность сценического действа привносит в спектакль элементы «живых» событий на театральной сцене. Наконец, Весна уступает Зиме все права, и Марена читает заклятие Мары-Зимы (читается нараспев):

Во сыром-то бору да во тёмном лесу

Подымаются ветры буйные,

Злы погодушки великие!

Уж вы, батюшки Ветры! Уж вы батюшки Вихоря!

Сослужите вы мне службу верную! Принесите на перемётных крыльях своих Стужу лютую, морозы белыя!..

Да Новолочь тёмную, ветрокрылую.

Уж ты гой-еси, Севоярушка – Озорной еси, ветер Северный!

Ты задуй, задуй Стретным вихорем,

Оттуряй Весну ты подалее,

Гостью раннюю пачечайнею.

Приходи ты, царь Мороз-трескун

Учини вокруг стужу зимнюю, Окружи дерева ты инеем!..

Как на Нове-Месяце,

Как на Ветхе-Месяце,

Как на Перекрой-Месяце, Выходила из нор сила тёмная, Сила тёмная - опакая!

Выходили там да на Белый Свет:

Охвестиши бездомные – хвастаться,

Опухлики окоянныя, жженопятики поганыя – грабоватыя!

Выходили там: охальники слюнявые,

Михрютки подколодныя,

Да непути прыгучия – волохатые!

Выходили там: прыгулыши – крапивныя,

Козлодёры – слеповерныя, злосмрадныя, Пакостники пакостныя – душеврадныя.

Да шаврики окатисто-вонючии!

Выходили там: Духарики болотныя,

Зимогоры темнообразные, шкурастыя,

Да сумеречники лупасто-страхолюдныя!

Выходил с ними Стужайло Сердитой.

Говорил он тут таковы слова:

«Обернися Среча – несресаю!

Как не переймёшь решетом ветра зимнего,

Не прибьешь им гвоздь ко сырой земле –

Так не быть Весне прежде времечка!»

Русский народный спектакль сыграл важную роль в развитии национальной культуры.

Он:

• Сохранил и передал из поколения в поколение традиции и обычаи русского

народа.

• Способствовал формированию национального самосознания и гордости.

• Являлся источником вдохновения для профессионального театра и литературы.

• Содействовал развитию народного творчества и художественного

самодеятельного искусства.

Сегодня русский народный спектакль продолжает существовать в различных формах, от традиционных представлений до современных интерпретаций. Он остается живым и актуальным, сохраняя связь между прошлым и настоящим.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.