|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ Государственное профессиональное образовательное учреждение «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени И.А. КУРАТОВА» |

|||

|

|

Методическая разработка к учебному занятию по дисциплине Теоретические и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных организациях (основы музыкально-лекторской деятельности)

Урок с применением проблемно-диалогической технологии

Сыктывкар, 2024 |

|

ОДОБРЕНО |

|

предметно-цикловой комиссией музыкально-теоретических дисциплин и музыкального инструмента

|

|

Протокол №4 от 25.11. 2024 г. |

Методическая разработка содержит теоретический материал по освоению студентами специальности 53.02.10 «Музыкальное образование» лекции-беседы как формы подготовки к музыкально-педагогической деятельности предназначена студентам и преподавателям колледжей в качестве рекомендации к проведению учебного занятия.

Составитель: Минина Л.Б.,

преподаватель ГПОУ

«СГПК имени И.А.Куратова»

Содержание

Содержание

|

Пояснительная записка |

Стр.3 |

|

1. План учебного занятия |

Стр.4 |

|

2. Содержание конспекта учебного занятия |

Стр.5 |

|

Заключение |

Стр.17 |

|

Список используемой литературы |

Стр.18 |

|

Приложение |

Стр.19 |

Пояснительная записка

Одним из требований ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование является подготовка студентов к педагогической и культурно-просветительской деятельности.

Данное направление представляет часть работы по освоению студентами в рамках МДК 02.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных организациях (основы музыкально-лекторской деятельности).

Целью данного методического пособия является подготовка студента к овладению ряда компетенций путем теоретико-практического освоения программы дисциплины «Музыкально-лекторская деятельность».

Содержание дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, готовности выпускника – специалиста к лекторско-исполнительской деятельности.

Лекция-беседа как форма обучения предполагает подготовку студентами в течение семестра беседы о музыке, проиллюстрированной фрагментами музыкальных произведений. Тематика лекции-беседы может быть посвящена любому направлению или жанру музыкального искусства, любой эпохе.

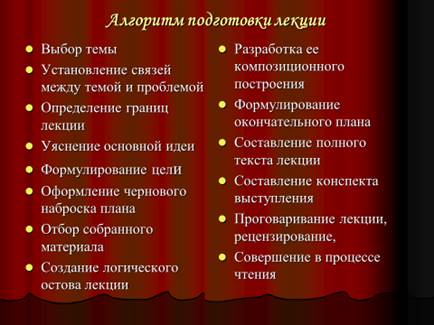

Подготовка к выступлению включает работу с учебными, методическими, литературными и музыкальными источниками, отработку исполнительских и ораторских навыков, аналитическую деятельность.

1. План учебного занятия

Ключевые компетентности.

Структура учебного занятия:

1. Организационный момент.

2. Изложение нового материала.

3. Практическая часть (закрепление и повторение пройденного материала в ходе работы студентов в микрогруппах).

4. Домашнее задание

5. Рефлексия.

Применяемые технологии: проблемно-диалогическая технология.

Средства обучения, оборудование

- Мультимедийное оборудование

- Фортепиано

- Сборник произведений «Альбом для юношества» Р.Шуман

- Раздаточные материалы (критерии оценивания результативности занятия)

2. Содержание конспекта учебного занятия

Ключевые компетенции выпускника

Содержание дисциплины «Музыкально-лекторская деятельность» направлено на формирование общих и профессиональных компетенций:

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способность логически выстраивать устную и письменную речь (ПК-6);

- осознание значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1);

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием ИКТ (ПК-8);

- способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности (ПК-9);

- способность выявлять и использовать возможности региональной культурной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11).

Студент должен уметь:

- организовать содержательную музыкально-эстетическую деятельность детей;

- руководить различными видами деятельности;

- творчески преподносить детям лекторский материал с использованием иллюстрации музыкальных произведений.

Тема занятия: Лекция-беседа «СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

МУЗЫКАЛЬНО-ЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Длительность занятия – 90 минут.

Цель занятия: формирование знаний и умений студентов в процессе усвоения требований к уровню подготовки выпускника, предъявляемые к музыкально-лекторским навыкам педагога-музыканта в ФГОС СПО по специальности 03.02.01 Музыкальное образование

Задачи занятия:

Образовательная: стимулировать интеллектуально – творческие и познавательные способности студентов, умение аргументировать свои утверждения; умение применять знания в практической музыкально-лекторской деятельности.

Воспитательная: прививать культуру ведения диалога, толерантное отношение к мнению других, воспитывать гармоничную личность.

Развивающая: развивать креативное мышление, расширять кругозор студентов.

Тип занятия: комбинированный.

Ход занятия.

Древнееврейский философ, врач Маймонид, живший на рубеже 11-12 веков, создал ежедневную молитву. В ней говорилось: «Всемогущий! Сделай меня умеренным во всех моих суждениях и действиях. Но только не в знаниях, ибо в последнем я хочу остаться ненасытным. Дай мне силу, волю и способности для расширения моих знаний так, чтобы дух мой мог обнаружить и осознать ошибки…».

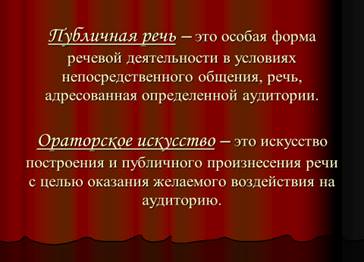

Каждый человек заинтересован в том, чтобы уметь говорить правильно и хорошо, поскольку это помогает добиться успеха в самых разнообразных сферах. Наверное, нет таких профессий, где искусное владение словом не пригодилось бы. Но в некоторых сферах человеческой деятельности оно становится просто необходимым. Юрист, политик, проповедник, менеджер, преподаватель должны владеть искусством речи, т.к. им постоянно приходится общаться с людьми: беседовать, консультировать, выступать, убеждать. Для того чтобы выступать публично, мало знать, что сказать. Надо еще учитывать множество факторов, влияющих на оратора и слушателей.

На предыдущем занятии мы говорили о требованиях к профессиональной подготовке будущих педагогов – учителей музыки и музыкальных руководителей ДОУ. Вам было дано задание: выписать из ФГОС СПО требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена, предъявляемые в рамках изучения музыкально-лекторской деятельности, те общие и профессиональные компетенции, которыми должен обладать преподаватель музыки в рамках изучения музыкально-лекторской деятельности, и обосновать этот выбор.

Учитывая, что квалификационная характеристика выпускника по специальности Музыкальное образование одним из видов деятельности определяет культурно-просветительскую, на что должна быть нацелена музыкальная пропаганда? (ответы обучающихся)

(Вывод - на формирование музыкальной культуры личности, понимание и осознание ценностей мировой культуры, преодоление недоверия к важности и необходимости серьезной музыки в общественной жизни).

Как вы думаете, какие факторы влияют на успешность выступления лектора, а значит, влияют на реализацию поставленной лектором цели?

(ответы студентов, обсуждение ответов).

Итак, мы с вами определили тему сегодняшнего занятия - слагаемые музыкально-лекторской деятельности как одного из направлений просветительской деятельности преподавателя музыки.

Одна из персидских легенд рассказывает: "Когда-то давно музыка была прекрасной небесной девой, жившей среди богов. Она была красива, нежна и недоступна для простых смертных. Но однажды увидела она юношу, столь же прекрасного и юного, как и она сама. Полюбила Музыка человека и спустилась к нему с высоты, стала его женой. Узнав об этом, боги разгневались и послали вдогонку сильный ветер, который развеял тело Музыки по воздуху и разнес по самым отдаленным уголкам мира.

Но душа ее не погибла, душа по-прежнему любит, страдает, радуется и грустит. Она по сей день живет в ушах и сердцах людей".

В жизни нас повсюду сопровождает музыка. Она разная: кто-то слушает шансон, кто-то «попсу», кто-то млеет от «рока», обожает джаз или рэп, а кто-то жить не может без звуков классической музыки.

Как вы думаете, если у школьников спросить, какую музыку они предпочитают слушать, много ли найдется приверженцев классической музыки? (ответы студентов).

Часто в ответ на такой вопрос можно услышать: «я не люблю классику», или «я не понимаю классическую музыку, я не слушаю ее». А почему, на ваш взгляд, дети так отвечают? (ответы студентов).

Из курса методики вы знаете, что программа музыкальных занятий в ДОУ, образовательных школах строится в основном на изучении произведений классической музыки. Как вы считаете, почему? (ответы студентов)

Вывод преподавателя: Начнем с того, что произведения искусства – а музыка является видом искусства - несут в себе духовное начало. Это культурное наследие, которое передается через поколения и транслирует определенные ценностные ориентиры. Классическую музыку часто называют «серьезной», т.к. она заставляет нас думать, чувствовать, пробуждает ассоциативное мышление, а эти процессы для неподготовленного восприятия достаточно утомительны. (СЛАЙД-1)

Существует ли, на ваш взгляд, взаимосвязь между понятиями «любить (или не любить)» классическую музыку и «понимать (или не понимать)» ее? Согласитесь, определенная зависимость между этими понятиями существует (ответы студентов). Действительно, если мы не понимаем, к примеру, физику, вряд ли мы с желанием будем ей заниматься.

А можно ли научиться понимать музыку?

(видеофрагмент выступления Бенджамина Зандера (20.41)

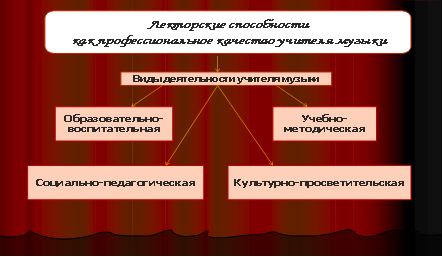

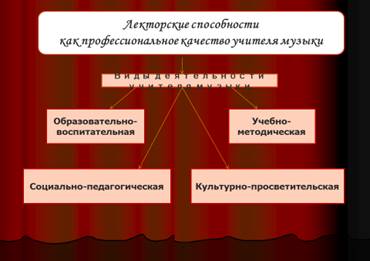

По окончании колледжа вам будет присвоена квалификация «Учитель музыки в школе, музыкальный руководитель в ДОУ». Одним из видов деятельности учителя музыки и музыкального руководителя, как мы уже говорили ранее, является культурно-просветительская. (СЛАЙД-2).

Для чего нужна эта деятельность?

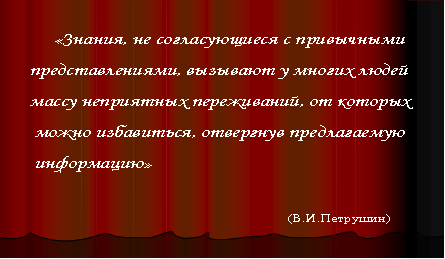

Пропаганда необходима тогда, когда слушатели относятся с предубеждением относительно предлагаемых знаний, с недоверием воспринимают то, что противоречит их жизненному опыту, системе сложившихся убеждений (СЛАЙД-3):

Нынешняя ситуация в современной музыкальной жизни именно такова – отвержение высот музыкальной культуры, для освоения которых нужны определенные духовные усилия.

Активизация духовного роста, преодоление недоверия к важности и необходимости серьезной музыки – вот благодарное поле для музыканта-лектора. А кто такой музыкальный лектор? Какие слагаемые его деятельности?

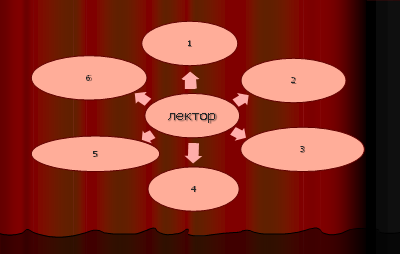

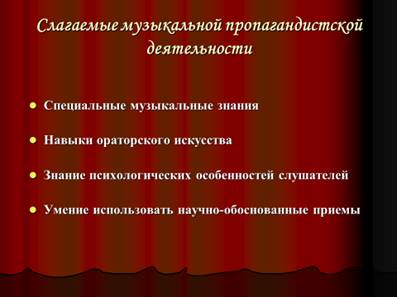

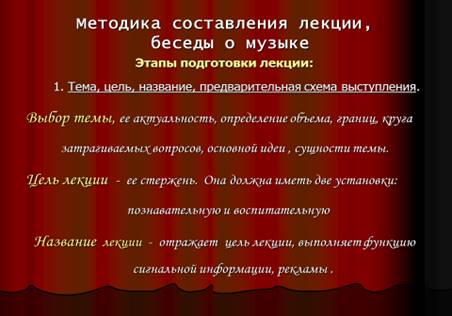

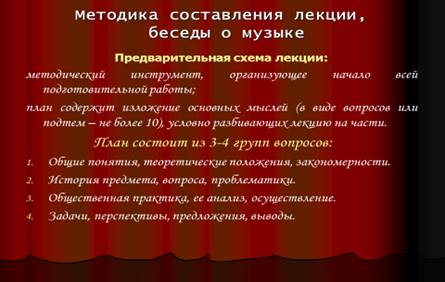

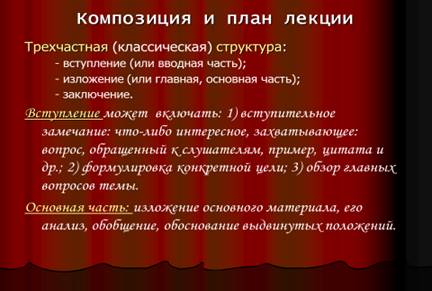

Опираясь на ваши ответы, высказанные в начале нашего сегодняшнего занятия, ваш практический жизненный опыт, на изученную по учебным предметам литературу, давайте попробуем выделить основные слагаемые музыкально-лекторской деятельности и заполнить представленную схему (СЛАЙД-4).

Так как речь идет о МУЗЫКАЛЬНО-лекторской деятельности, значит, выступающий должен обладать - и вы правильно этот компонент ранее назвали - специальными музыкальными знаниями (компонент-1), иметь музыкальное образование, быть достаточно эрудированным. А что вкладывается в понятие «специальными музыкальными знаниями»? (ответы студентов, обсуждение).

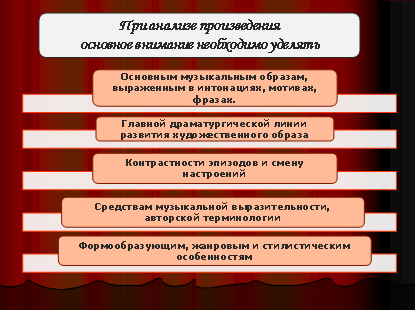

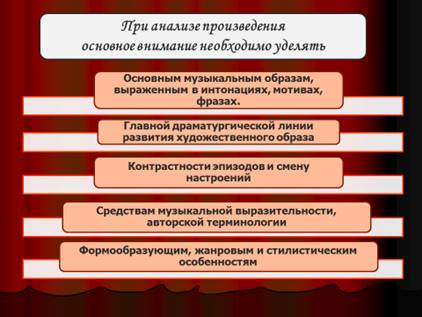

Вывод преподавателя: в своей лекции выступающий должен обращать внимание слушателей на основные музыкальное образы, выраженные в интонациях, мотивах, фразах; на главную драматургическую линию развития художественного образа; на контрастность эпизодов и смену настроений; выразительные средства, с помощью которых раскрывается содержание музыки (перечислить); на формообразующие, жанровые и стилистические особенности произведения). Значит, лектор должен обладать музыкально-аналитическим мышлением, и это следующий компонент в нашей схеме (компонент-2).

К примеру, произведение «Дед Мороз» Р. Шумана. Смогут дети определить название пьесы без предварительной беседы, учитывая, что у них с детства формируется представление о Деде Морозе как о добродушном, немощном старичке, который шел издалека и очень устал. Скорее всего, они определят настроение пьесы, ее характер, эмоциональную наполняемость. Поэтому, говоря детям о программности пьесы, мы будем говорить и о непривычном для них образе Деда Мороза: грозном и могущественным повелителе вьюг и метелей, Морозе, который сковывает льдом реки и озера.

(исполнение преподавателем пьесы «Дед Мороз» Р. Шумана).

Какими средствами выразительности композитор передает данный образ «Деда Мороза»? (ответы студентов).

Обобщение ответов преподавателем: Да, верно: минорным ладом, взлетающей с нижнего регистра в верхняя мелодия, приобретающей грозное звучание еще и за счет октавного звучания. Каждый такой «взлет» исполняется на crechendo и завершается аккордовой кульминацией. Произведение написано в трехчастной форме. В средней части характер музыки меняется: минорный лад сменяется мажорным, произведение звучит в среднем регистре, меняется фактура изложения, музыка становится более «прозрачной», солнечной, хотя Мороз напоминает о себе суровыми интонациями, звучащими в низком регистре. Третья часть утверждает образ Мороза - грозного, могучего повелителя (СЛАЙД-5).

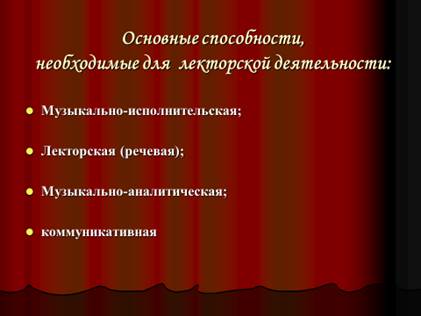

Чтобы передать слушателям всю красоту музыкальной палитры произведения, уметь вычленять из общей музыкальной канвы интонационные особенности, уметь сравнивать или сопоставлять определенные фрагменты, лектор должен обладать музыкально-исполнительскими навыками. И это также мы включаем в нашу структуру как очередное слагаемое деятельности музыканта-лектора (компонент-3, СЛАЙД-4).

В программу вашей подготовки входит предмет ПМ.02 «Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях» (лекторская практика)», изучение которого направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: - умение организовывать внеурочные музыкальные мероприятия, уметь анализировать, определять и оценивать результаты. В критерии оценивания результатов выступлений студентов на лекторской практике также включено умение исполнять произведения вокального и инструментального жанров.

В условиях образовательного учреждения исполнение музыкальных произведений обычно сопровождается рассказом. Для того чтобы помочь слушателям разбираться в музыке, переживать оттенки чувств, испытывать определенные эмоции, понимать ее закодированные абстрактные художественные образы, музыканты, педагоги, лекторы используют словесные пояснения к музыкальным произведениям, сопровождающие процесс их восприятия слушательской аудиторией. Значит, лектор должен свободно владеть речью, т.е. обладать навыками ораторского искусства (компонент-4). И этот компонент обязательно присутствует в структуре музыкального занятия в ДОО и СОШ, где есть раздел «Слушание музыки».

Наверное, неправильно считать, что лектор – это человек, который только умно и красиво говорит, упиваясь своим красноречием. Мы говорили, что назначение музыкально-лекторской деятельности - пропаганда духовных, музыкальных, культурных ценностей. Лектору, оратору нужна аудитория слушателей, тех, кого необходимо убедить, разъяснить, «зажечь». А какими качествами должен обладать лектор, чтобы «зажечь сердца людей»? (ответы студентов, обсуждение).

Вывод преподавателя: вы совершенно правильно сказали, что лектору приходится выступать и выстраивать взаимодействие в слушательских аудиториях различных типов, а это предполагает знание психологических особенностей. Необходимы также эмоциональность и артистизм лектора, без которых публичные выступления превратятся в скучное времяпрепровождение. Поэтому очень важно лектору обладать коммуникативными качествами, и это следующий, 5-й компонент в нашей схеме.

В качестве обобщения предложенных вами вариантов слагаемых лекторской деятельности я зачитаю вам фрагмент воспоминаний И. Андронникова, лектора мировой величины, «Первый раз на эстраде». Суть рассказа в том, что Соллертинский, известный критик, талантливый музыковед, блистательный лектор, предлагает Андронникову работать лектором-практикантом в ленинградской филармонии:

«…Ваше весьма ценное качество - способность импровизировать и находить общий язык с аудиторией - мы обозначим литерой "А". Буквой "Бэ" отметим тот факт, что вы окончили университет и, как говорится, у вас имеется некоторое образование; "Це" - это то, что вы долгие годы посещаете филармонию и у вас много музыки на слуху; и, наконец, "Дэ" - это то, что ваш язык подвешен, как балаболка! … Дело в том, что у нас слишком любят читать по бумажке и слишком не любят говорить в свободной манере, импровизируя перед публикой, общаясь с ней, находя с ней контакт. Между тем лектор… должен знать ораторские приемы и являть образец убеждающего и красноречивого слова… На публике надо говорить в живой и непринужденной манере. Что же касается нынешнего моего помощника, он пишет свое корявое сочинение заранее и, не имея возможности положить перед собою написанное, ибо перед ним нет кафедры, выучивает его наизусть… От этого лицо его принимает выражение, несколько обращенное внутрь себя, когда, закатив глаза, он старается заглянуть под брови и в глазах его читается ужас: "Ах, ах! Что будет, если я забыл!" О том, что в ходе беседы лектор должен уметь перестроиться, напоминать ему бесполезно. Недавно был запланирован симфонический утренник для ленинградских школ, точнее, для первых классов "А" и первых классов "Б". Но по ошибке билеты попали в Академию наук. Об этом мой помощник узнал минут за пять до концерта. И, не имея вашей способности учесть требования новой аудитории, он рассказал академикам и членам-корреспондентам, что скрипочка - это ящичек, на котором натянуты кишочки, а по ним водят волосиками, и они пищат... Почтенные старцы стонали от смеха, но это не совсем та реакция, которая нам нужна!»

Мы с вами назвали все слагаемые лекторской деятельности, или есть еще качества, без которых лектор не состоится как оратор? Надо сказать, что при всех достоинствах Ираклия Андронникова, которые были перечислены, первое выступление на сцене филармонии закончилось для него провалом. Почему? Лектор должен обладать еще одним качеством, и его вы впишете в схему самостоятельно, прочитав рассказ И.Андронникова «Первый раз на эстраде». Это будет ваше домашнее задание.

(компонент 6- психологическая устойчивость).

Итак, резюмируя все сказанное ранее, можно сделать вывод, что слагаемыми успешной музыкально-лекторской деятельности являются все те компоненты, которые мы с вами обозначили в схеме (СЛАЙД-6):

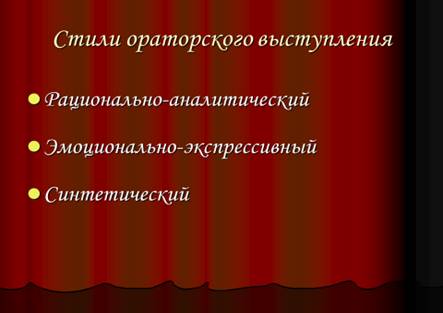

Каждый обозначенный пункт – это только канва, на которую нанизывается много дополнительных составляющих. К примеру, оратор – это не только речь, это и его имидж, и эмоциональность, и самопрезентация, и еще многое, что мы называем «харизмой».

В качестве обобщения сегодняшней лекции хочу предложить вам видеофрагмент выступления Бенджамина Зандера (16.00)

Основная идея выступления Б. Зандера заключена в словах: «каждый любит классику, просто некоторые пока не знают об этом… для оценки выступления у меня один критерий: главное, это сколько вокруг меня сияющих глаз. Если глаза не сияют, тогда приходит время задать вопрос — кто я такой, если у моих музыкантов потухший взгляд? Можете спрашивать так и про детей. Кто я, если у моих детей не горят глаза? Если глаза горят, тогда все верно. Если глаза сияют, вы делаете все правильно». Эта фраза должна стать для вас, как, впрочем, для любого преподавателя, девизом деятельности. Особенно если учесть, что мы посредством музыкально-лекторской деятельности имеем возможность влиять на развитие духовно-эмоциональной сферы детей.

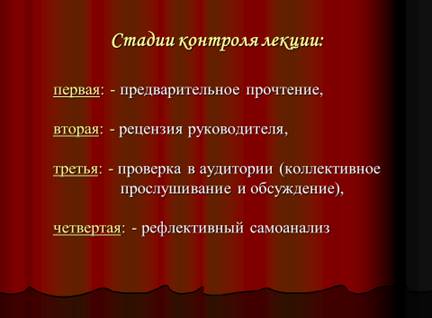

Сейчас я прошу вас оценить собственную деятельность на занятии. У вас на столе лежат листочки с вопросами, я прошу ответить на них и передать мне (вопросы «письменная групповая рефлексия»).

Вы с этого года проходите практику в ДОО, а со второго семестра у вас начнется музыкально-лекторская практика. Исходя из темы нашего занятия «Слагаемые музыкально-лекторской деятельности», критериев оценивания результативности занятия (представлены в раздаточном материале), оцените степень вашей подготовки и соответствия тем «слагаемым», которые мы сегодня вместе с вами обозначили, по 10-балльной шкале и обоснуйте этот ответ.

Цель данного задания, я думаю, вам понятна: определить, исходя из критериев, слабые звенья в вашей подготовке, с тем, чтобы совершенствовать ваши лекторские навыки (выполнение задания предполагает работу в аудитории с дальнейшим обсуждением результатов).

Подведение итогов. Выставление отметок за работу на уроке.

На этом наше занятие окончено. Всем спасибо за работу. И по уже сложившейся традиции мы заканчиваем наш урок аплодисментами.

Заключение

Одной из наиболее эффективных форм обучения педагогов-музыкантов, готовящихся к их будущей профессиональной деятельности в качестве музыкального руководителя, учителя музыки и лектора, является лекция-беседа о музыке. Данная форма позволяет студенту получить опыт создания беседы о музыке с момента возникновения идеи до ее непосредственной реализации в практической деятельности.

Работа над лекцией-беседой способствует развитию умения творчески преподносить детям лекторский материал с использованием иллюстрации музыкальных произведений, выстраиванию коммуникативного взаимодействия со слушательской аудиторией различных возрастных категорий, развивает навыки аналитической деятельности, формирует опыт публичных выступлений. В процессе подготовки и проведения лекции у студентов формируется мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, осознание значимости своей будущей профессии.

Список используемой литературы

1. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б. Алиев. – Москва : Владос, 2000. – 105 с.

2. Андронников, И. Первый раз на эстраде / И.Андронников. – Москва : Издательство ЦК КПСС Правда, 1985.

3. Кабалевский, Д. Как рассказывать детям о музыке? – Москва : Просвещение, 1989. - 224 с.

4. Корчагина, Н.В. Лекция-беседа в музыкально-инструментальной подготовке бакалавра : учебно-методическое пособие / Н.В.Корчагина. – Саратов, 2014. – 41 с.

5. Назаров, В.Н. Разум сердца: мир нравственности в высказываниях и афоризмах / В.Н.Назаров, Г.П.Сидоров. – Москва, 1989.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 03.02.01 «Музыкальное образование» (утверждён приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 №993 (в редакции от 03.07.2024)).

7. Фрагменты видеофильма лекции Б.Зандера «Классическая музыка с горящими глазами»: vk Видео.

Приложение

Мультимедийное сопровождение лекции-беседы

«СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА МУЗЫКАЛЬНО-ЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.