ПРОСВЕЩЕНИЕ

Русский язы Литература

А. Г. Нарушевич И. В. Голубева ССКИИ язы

=Тетрадь.тренажёр—

А. Г. Нарушевич И. В. Голубева

Тетрадь-тренажёр

Учебное пособие для общеобразовательных организаций

КЛАСС

Москва «Просвещение»

2016

Тетрадь-тренажёр ориентирована на учебник «Русский язык и литература. Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень» авторов А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой, но может быть использована и с другими УМК по русскому языку.

Данное пособие адресовано учащимся 11 классов и включает упражнения, тестовые и творческие задания для закрепления и проверки в формате ЕГЭ знаний, полученных на уроках. Учителям пособие поможет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования и подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Учебное издание

Нарушевич Андрей Георгиевич Голубева Ирина Валериевна

Русский язык и литература

РУССКИЙ ЯЗЫК

Тетрадь-тренажёр

11 класс

Учебное пособие для общеобразовательных организаций Центр гуманитарного образования

Редакция русского языка и литературы

Зав. редакцией С. И. Красовская. Редактор Л. В. Шубукина.

Ответственный за выпуск Л. Ю. Клевцова.

Художественный редактор А. П. Присекина. Техническое редактирование и компьютерная вёрстка Е. В. Саватеевой. Корректор Т. А. Дич

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. изд. лиц. Серия ИД Г•.Г2 05824 от 12.09.01.

Подписано в печать с оригинал-макета 07.07.15. Формат 70 х 90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 4,46. Тираж 1000 экз. Заказ 0-2038.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» . 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в типографии ПИК «Идел-Пресс», филиал АО «ТАТМЕДИА».

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2. e-mail: id-press@yandex.ru

ISBN 978-5-09-036179-8 С)

Издательство «Просвещение» , 2016 ![]() Художественное оформление.

Художественное оформление.

Издательство «Просвещение» , 2016

Все права защищены

Для кого эта книга?

Наша новая книга адресована прежде всего одиннадцатиклассникам, изучающим русский язык и готовящимся к итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена.

Ученикам тетрадь-тренажёр поможет проверить и закрепить знания, полученные на уроках, применить свои знания на практике, работая над проектами, и подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.

Учителям пособие поможет организовать обобщающее повторение материала для подготовки к итоговой аттестации в 11 классе, а также учебный процесс, нацеленный (в соответствии с требованиями ФГОС) на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, провести текущую аттестацию, освоить метод проектов. Как построена эта книга?

Пособие включает упражнения и тестовые задания, ориентированные на программу 11 класса по русскому языку.

Разделы «Текст. Виды его преобразования», «Функциональные стили русского литературного языка» содержат систему творческих заданий, в том числе для подготовки к написанию части С — сочинения-рассуждения по исходному тексту.

В разделе «Учимся работать над проектом» описаны основные виды учебных проектов, приведён пример проекта по русскому языку в 10 классе.

Тетрадь-тренажёр ориентирована на учебник А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой «Русский язык и литература. Русский язык. 10— 11 классы. Базовый уровень», но может быть использована и в работе по другим УМК по русскому языку.

Желаем успехов всем, кто учится и учит!

![]() 0fgue сбеЭения о языке

0fgue сбеЭения о языке

Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Может ли человек прожить без языка? Нет. Человек только тогда и человек, когда он может общаться с другими людьми.

Язык используется всеми и всегда: в семье, в общении с друзьями, на работе, при чтении книг, в процессе обучения... Однако назвать язык признаком человека всё же нельзя. Можно говорить о языке животных, насекомых (например, о языке пчёл, при помощи которого они передают информацию о том, куда надо лететь за цветочным нектаром), теперь появились и машинные языки. Однако, когда мы говорим о языке, прежде всего мы имеем в виду человеческий.

Без языка человек прожить не может (вспомним рассказ В. Г. Короленко о муках того, кто приехал в Америку без знания английского языка), он пользуется языком не только в бодрствующем состоянии, но даже во сне. Языков на Земле несколько тысяч, но каждый землянин употребляет не так уж много языков, а чаще всего один-единственный — свой родной, но даже им далеко не все владеют хорошо. Ни один человек не знает всех слов своего родного языка, но чем больше слов он использует в процессе общения, тем точнее может выразить свою мысль, причём не только для других (своего собеседника или адресата), но и для себя самого, обдумывая какое-то дело, свои будущие действия или уже совершённые поступки, свои отношения с друзьями, коллегами, партнёрами и даже врагами.

Каждый язык настолько богат, что в разных ситуациях человек использует лишь определённую часть его возможностей, причём их выбор ограничен формой речи (устной или письменной), условиями речи (официальноЙ или неофициальной обстановкой), целью и задачами общения. Успешное решение этих задач во многом зависит от умения пользоваться языком. Когда-то замечательный русский поэт Ф. И. Тютчев сказал, что «мысль изречённая есть ложь», имея в виду как несоответствие словесного выражения мысли её содержанию, так и несоответствие «изречённого» и понятого. Чем лучше человек владеет языком, его богатыми возможностями, тем больше у него шансов и наиболее точно выразить мысль, и быть уверенным, что его поняли правильно.

Препятствий для понимания может быть много: не понимают друг друга люди, говорящие на разных языках, плохо понимают, если собеседники изъясняются на разных диалектах или один из них использует неизвестный другому жаргон и т. д. Понятнее всего литературный язык, в цивилизованных странах (с обязательным обучением в школе) объединяющий большинство населения. Но им нельзя пользоваться одинаково в разговоре с друзьями и при написании статьи или закона. Литературный язык — это система функциональных стилей, которые не заменяют друг друга, каждый из них предназначен для определённых целей и используется в определённых условиях. Владеть литературным языком — значит владеть системой его стилей.

Для того чтобы быть точно понятым, необходимо знать и уметь применять правила общения. Вспомните, как часто вас не понимали, даже обижались на вас из-за недостаточно чёткой речи, «не той» интонации, из-за неправильно написанного слова, не там поставленной запятой... Подумайте, как страшно может отозваться неверно истолкованный закон. Легкомысленное отношение к языку дорого обходится.

Язык — самое важное национальное достояние. Именно поэтому принимаются законы о государственном языке и его поддержке, нередко вопрос о языке становится предметом ожесточённой политической борьбы, а иногда и военных конфликтов.

В России государственным языком является русский, хотя в ряде республик наряду с ним статус государственного присвоен и своему национальному языку. Закон о языках в этих случаях регулирует использование обоих государственных языков, но объединяющим всю Россию является именно русский как государственный язык всей Российской Федерации.

Статус государственного требует к русскому языку особого отношения как всех граждан России, так и её правительства. Государственный язык требует государственной поддержки и защиты, ответственности каждого за его сохранение, соблюдение при его использовании норм литературного языка.

(По О. Сиротининой)

1. Определите тему текста. Озаглавьте текст.

![]()

![]()

2. Составьте сложный план текста.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

З. |

Определите стиль речи текста. Аргументируйте свой ответ. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Выполните фонетический разбор слова общаться.

![]()

![]()

![]()

5. Выполните морфемный разбор слов легкомысленное и большинство.

![]()

![]()

6. Подготовьтесь к устному сжатому пересказу текста.

СИНТАКСИС

Задание 1. Какое из сочетаний слов в предложении Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца (Н. Гоголь) не является словосочетанием?

1) упоительное сияние

2) сияние примешалось

З) примешалось к блеску

4) к блеску месяца

![]()

![]()

![]()

![]() Задание 2. Сколько словосочетаний

может быть выделено из предложения Среди тишины послышался тихий говор (Н.

Гоголь)?

Задание 2. Сколько словосочетаний

может быть выделено из предложения Среди тишины послышался тихий говор (Н.

Гоголь)?

![]()

Задание З. В каком из предложений выделенное словосочетание является синтаксически неделимым?

1) В комнате горели две свечи.

2) Долго ещё оставшиеся товарищи махали им издали руками. З) А козаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны.

4) Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха.

(Н. Гоголь)

Задание 4. Укажите словосочетание, не являющееся именным.

1) сизый от дыма

2) четверо суток

З) доблесть воинов

4) размахивающий флагом

5. Укажите словосочетание, не являющееся глагольным.

1) неиссякаемая энергия

2) осматривая окрестности

З) идти лесом

4) мучимый нетерпением

Задание 6. Укажите словосочетание, являющееся местоименным.

1) в моей стране

2) иные времена

З) каждый из учащихся

4) этот текст

Задание 7. Укажите словосочетание, являющееся наречным.

1) далеко внизу

2) знать понаслышке З) постигая смысл

4) тающий снег

Задание 8. В каком из словосочетаний вид связи — согласование?

1) второй по списку

2) измученный переездами

З) опавшие листья 4) хвост лисы

Задание 9. Как согласуется зависимое слово с главным в словосочетании перВые заморозки?

1) в числе

2) в роде и числе

З) в числе и падеже

4) в числе, роде и падеже

Задание 10. Укажите словосочетание, в котором допущена ошибка в согласовании форм существительного и прилагательного.

1) барабанная дробь

2) неопытный подмастерье З) отварная картофель

4) тонкий тюль

Задание 11. В каком словосочетании вид связи — управление? 1) первое впечатление

2) портрет матери

З) прощаясь навсегда

4) цирковой артист

12. Укажите словосочетание, в котором допущена ошибка в управлении.

1) дрессировка льва

2) закинуть удочку

З) внимание к окружающим

4) преимущество над другими

Задание 13. Составьте устно словосочетания. Какое из них является словосочетанием с предложным управлением?

1) чувство (вина)

2) ловить (взгляд)

4) фаршировать (рыба)

Задание 14. Составьте устно словосочетания. Какое из них является словосочетанием с беспредложным управлением?

1) лететь (воздух)

2) мечта (счастье)

З) обдумать (ответ)

4) завернуться (одеяло)

Задание 15. В каком словосочетании вид связи — примыкание?

1) весьма интересно

2) кропотливый труд З) линия поведения

4) гордиться подвигами

Задание 16. Укажите словосочетание, в котором выражаются определительные отношения.

1) здороваться при встрече

2) недалеко от дома

З) эффектное зрелище

4) ожидать развязки

Задание 17. Укажите словосочетание, в котором выражаются объектные отношения.

1) встретить радостно

2) малочисленное поселение

З) найти решение

4) оценить по-настоящему

Задание 18. Укажите словосочетание, в котором выражаются обстоятельственные отношения.

1) дары природы

2) достоверные сведения З) молчать о происшедшем

4) оглянуться вокруг

19. Укажите словосочетание, в котором наблюдается совмещение значений.

1) овладевать профессией

2) след волка

З) справедливо оценить

4) штормовое предупреждение

Задание 20. В каком словосочетании связь между компонентами выражается при помощи окончания?

1) нагромождение камней

2) обращаться осторожно

З) рагу по-татарски

4) разделить на части

Задание 21. В каком словосочетании связь между компонентами выражается при помощи предлога?

1) каменистая почва 2) исполнять обязанности

З) награда за заботы

4) остановиться на шоссе

Задание 22. В каком словосочетании связь между компонентами выражается при помощи предлога и окончания?

1) боязнь грозы

2) вдали за рекой З) работать по-новому

Задание 23. В каком словосочетании связь между компонентами выражается только по смыслу?

1) первозданная тишина

2) предать огласке

З) стрелять не целясь

4) читаемый студентами

Задание 24. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Произведения Аввакума немногочисленны. (2) Состоят они из Жития, им самим написанного (1672—1673) и двух десятков посланий, увещевательных и утешительных к друзьям, бранных и оскорбительных к врагам; все они написаны в последние годы в Пустозёрске. (З) Замечателен Аввакум прежде всего своим языком, который является первой попыткой использования разговорного русского языка в целях литературы. (4) Хотя мы ничего не знаем о его устных проповедях, весьма вероятно, что именно из этих его устных проповедей и выросли его писаные труды. (5) Его литературная деятельность отмечена оригинальностью и отвагой, и никакая её оценка не может быть слишком высокой, а то, что он сделал с русским языком, ставит его в первый ряд русских писателей; ни один ещё не превзошёл его в силе и аромате, в искусстве призвать все выразительные средства каждодневного разговорного языка для создания максимального литературного эффекта. (6) Сила и свежесть его повседневной речи ещё усиливаются тем, что параллельно он пользуется церковно-славянским; пользуется он им только для цитат и ссылок на священные книги. (7) И священные тексты сверкают как твёрдые и прочные драгоценные камни в живой и гибкой ткани его непринуждённого разговорного языка. (8) Аввакум — великий художник слова, и каждому русскому писателю есть чему у него поучиться. (9) Но Аввакум замечателен не только как мастер выразительного слова. (10) Он пламенный и твёрдый боец, настоящий враг и настоящий друг. (11) Стиль его то и дело сдабривается восхитительным юмором, происходящим от того христианского юмора по собственному адресу, который так близок к смирению; острый, жестокий сарказм по адресу врагов всегда недалёк от улыбающегося сострадания к мучителям, которые не ведают, что творят.

(По Д. Святополку-Мирскому)

1. Какое высказывание противоречит содержанию текста?

1) Аввакум оставил после себя мало произведений.

2) Язык произведений Аввакума является первой попыткой использования русского разговорного языка в литературных целях.

З) Аввакум в своих произведениях не пользовался церковно-славянским языком.

4) Стилю произведений Аввакума свойствен восхитительный юмор.

2. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит текст.

![]()

З. В каком случае сочетание слов (в 7-м предложении) не является словосочетанием?

1) священные тексты

2) его языка

3) твёрдые и прочные

4) разговорного языка

4. В каком из словосочетаний выделенное слово не является главным?

1) писаные труДы

2) слишком высокой

4) близок к смирению

5. В каком случае к словосочетанию, построенному по модели сущ. + сущ., нельзя подобрать синонимичное словосочетание, построенное по модели прил. + сущ. (например, пение птиц = птичье пение)?

1) в целях литературы

З) средства языка

4) свежесть речи

Задание 1. Укажите двусоставное предложение.

1) Самая сердцевина гор...

2) Птиц почти не было слышно.

З) В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой.

4) Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость.

Задание 2. В каком из предложений неверно выделено подлежащее?

1) Злое не должно быть красивым!

2) И вот по одноцветной её синеве замелькало что-то ровно и плавно.

З) Прошло несколько мгновений.

4) Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Задание З. Выделите подлежащее. Определите способы его выражения.

1) Удушливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей.

2) И тут мне вспомнилось иное...

З) У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика.

![]()

1 В заданиях данного раздела использованы тексты И. Тургенева.

![]() 13)

13)

4) Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

5)

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село

Шумихино... ![]()

6) Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога...

7) Сколько людей поверили ей свои домашние задушевные тайны, плакали у ней на руках!

8) Это «если бы», отнесённое им к прошедшему, к невозможному, сбылось.

9) Измученные, грязные, мокрые, мы, наконец, достигли берега.

10)

Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун ![]() большой

праздник для крестьянских мальчишек.

большой

праздник для крестьянских мальчишек.

Задание 4. В каком из предложений неверно выделено сказуемое?

1) Оба юноши казались неразлучными товарищами.

2) Никого уж не было видно на противоположном берегу.

З) С одного берега на другой перекинута тонкая, гнилая доска. 4) Преследователи начинали отставать.

Задание 5. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым.

1) Человек он был честный и смирный.

2) Он хотел посвятить себя живописи. З) Как вы прилежны!

4) Древние греки в ней признали бы нимфу.

Задание 6. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.

1) Иногда мне хочется плакать.

2) Темно и тускло было в церкви.

З) Я путешествовал без всякой цели, без плана.

4) Гагин пойдёт сегодня рисовать этюд с натуры.

Задание 7. Укажите слово, которое не может выступать в роли вспомогательной части составного глагольного сказуемого.

1) мечтать

2) обменяться З) продолжать 4) способен

15

Задание 8. Укажите предложение, в котором выделенный инфинитив не является основной частью составного глагольного сказуемого.

1) Он хочет с тобою проститься.

2) Гагин начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскинутыми сучьями.

З) На этот раз не было возможности упрекнуть её в неестественности.

4) Веретьев стал перед ней, скрестил руки на груди и принялся слушать.

Задание 9. Укажите предложение с составным именным сказуемым.

1) Татьяна даже не захотела переселиться к нам в дом.

2) Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления.

З) С самого раннего утра небо ясно.

4) Без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог.

Задание 10. Определите устно типы сказуемых. Найдите «четвёртое лишнее».

1) Был прекрасный июльский день.

2) У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, чёрные... З) Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. 4) Луны не было на небе.

Задание 11. В каком предложении на месте скобок необходимо поставить тире?

1) Он ( ) человек рассудительный и положительный.

2) Это небо ( ) точно саван.

З) Природа, свобода, поэзия ( ) вот его стихии! 4) Душа ( ) не яблоко: её не разделишь.

Задание 12. Укажите нераспространённое предложение.

1) Собака бежала впереди меня.

2) Ночь уже надвинулась.

З) Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. 4) Я был счастлив.

Задание 13. Укажите предложение, в котором выделенный второстепенный член предложения распространяет другой второстепенный член предложения.

1) Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам.

2) Мороз запушил стёкла окон.

З) У меня была привычка броДить каждый вечер с ружьём по нашему саду.

4) Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок.

14. Укажите предложение с в роли несогласованного определения.

1) Комната большая, низкая, в три окна.

2) Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка.

З) Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха.

4) На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви.

Задание 15. В каждом предложении найдите и подчеркните приложение.

1) Я... вопросительно посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку Дианку.

2) Домом, прачечной, кладовой и кухней заведывает у неё ключница Агафья.

З) Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте.

4) У самого берега утка, птица осторожная, не держится.

5) На тысячу вёрст — кругом Россия, родной край.

6) Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали.

7) Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной? 8) Не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разорённый домишко.

9) Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице.

10) И не перевелась ещё благородная птица тетерев.

Задание 16. Разделите предложения на две группы: 1) с выделенным словом — косвенным дополнением; 2) с выделенным словом — прямым дополнением.

1) Городок этот понравился мне своим местоположением у подошвы двух высоких холмов.

2) Отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.

З) Я ничего не взял с собою.

4) Тот же Федя принёс мне молока с чёрным хлебом.

5) Мы с ним толковали о посеве, урожае, о крестьянском быте.

6) Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке.

7) Мне жаль самого себя, других всех людей, зверей, птиц.

8) Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ров-

ной скатертью.

9) Деревца на версту кругом не увидишь.

10) Калиныч каждый день ходил с барином на охоту.

17. В каком из предложений является обстоятельством образа действия?

1) Они избегают друг друга — и, однако, беспрестанно меняются тревожными взглядами.

2) Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.

З) Полный раздумья, шёл я оДнажДы по большой дороге. 4) Около меня солнце ещё светило — горячо и тускло.

Задание 18. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством меры и степени?

1) Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями. 2) Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета.

З) Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. 4) Летний вечер тихо переходит в ночь.

Задание 19. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством места?

1) Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слёз и без улыбки.

2) Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол.

З) Широкий лес зеленел по-прежнему.

4) Передо мною — то золотым, то посеребрённым морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Задание 20. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством времени?

1) Солнце с вышины играло лучами.

2) Он был безукоризненно честен.

З) В Детстве я видывал Татьяну только по праздникам.

4) На выборах играет он роль довольно значительную, но от почётного звания предводителя по скупости отказывается.

Задание 21. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством причины?

1) Свернувшись в калачик, жмётся и вздрагивает у ног моих старый пёс, мой единственный товарищ. 2) Но тут я заплакал горько и до утра не мог заснуть.

З) На цыпочках прошёл он мимо.

4) Я увидел, что она покраснела, и похолодел от испуга.

22. В каком из предложений является обстоятельством цели?

1) Кругом — целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена.

2) Я долго не хотел смириться, долго упорствовал.

З) На другое утро Владимир Сергеевич проснулся довольно поздно и тотчас поехал к себе домой оканчивать свои хозяйственные распоряжения.

4) Молния вспыхнула красным огнём.

Задание 23. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством условия?

1) Сплошной стеной надвинулся густой ельник.

2) Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви.

З) Все они шли молча, в какой-то важной тишине.

4) Бонапартишку-то его светлейшество князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволили.

Задание 24, В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством уступки?

1) Сердце моё тихо сжималось под этим загадочным взором.

2) На дворе воет страшная, неистовая буря. З) Гости Давно разъехались.

4) Но, несмотря на эти прозвища, несмотря на смешные его платья, на его крайнюю бедность, все его очень любили.

Задание 25. В каком из предложений выделенное слово (словосочетание) является обстоятельством сравнения?

1) Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли её всю.

2) Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями.

З) До тех пор она отворачивалась от меня.

4) Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами.

Задание 26. Укажите предложение, в котором выделенный второстепенный член совмещает в себе два значения.

1) Я застал его в одной из аллей его обширного парка.

2) В поредевшем воздухе пахло жёсткой сыростью росы.

З) Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами. 4) Стояла тихая погода.

Задание 27. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. (2) С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. (З) Солнце — не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. (4) Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... (5) Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. (6) Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. (7) Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. (8) Цвет небосклона, лёгкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. (9) К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землёй, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. (10) В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости... (11) В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. (12) Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба... (По И. Тургеневу)

1. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит текст.

![]()

2. Определите, чем выражено подлежащее в 6-м предложении.

1) именем существительным

2) именем числительным

З) субстантивированным причастием 4) словосочетанием

![]() 12)

12)

З. Из каждой части сложного предложения 2 выпишите сказуемые и определите их типы.

![]()

![]()

4. Из каждой части сложного предложения .N2 11 выпишите второстепенные члены предложения и определите их типы.

![]()

![]()

![]()

5. Из 9-го предложения выпишите пример второстепенного члена предложения с совмещением значений.

![]()

Задание 1. Среди приведённых предложений укажите определённо-личное односоставное.

1) А кругом широкая Россия.

2) Ах, о радости чудесной, сердце, сердце, не моли... З) На Сенной мороз и солнце.

4) Широкая соломенная шляпа, две розы, шаль, расшитая пестро, и Гектора протянутая лапа.

(Г. Иванов)

Задание 2. Укажите определённо-личное односоставное предложение.

1) Тянет Волынью, полынью, тянет сумой и тюрьмой...

2) Пред тусклою, огромною картиною стою и мастера старинного как будто узнаю.

З) И светло, как днём, в комнате твоей.

4) Полоска дыма тянет в небо, не спеша.

(Г. Иванов)

Задание З. В односоставных определённо-личных предложениях выделите сказуемое и укажите, чем оно выражено,

1) Что, синьор, нахмурил брови? Горе? Вылечим сейчас.

![]()

2) Только не гляди на звёзды, не грусти и не влюбляйся, не читай стихов певучих и за счастье не цепляйся.

![]()

З) В пропастях ледяного эфира всё равно не расстанусь с тобой!

![]()

4) Улыбнитесь друг другу и снимайтесь с земли, треугольником, к югу, как вдали журавли.

![]()

(Г. Иванов)

Задание 4. Укажите форму слова, которая не может быть главным членом определённоличного односоставного предложения.

1) слушаю

2) слушаешь З) слушали

4) будем слушать

Задание 5. Укажите неопределённо-личное односоставное предложение.

1) Не увидеть нам солнца уже никогда.

2) Резкий грохот, тяжкий топот, вой, мычанье, визг и топот...

З) Солнце останавливали словом, словом разрушали города.

4) Так будьте же благословенны, слова жестокие любви...

(Н. Гумилёв)

Задание 6. Укажите форму слова, которая может быть главным членом неопределённоличного односоставного предложения.

2) окликнешь З) окликнут

Задание 7. Приведите примеры 2—3 афоризмов, крылатых слов, представляющих собой обобщённо-личное односоставное предложение.

![]()

![]()

Задание 8. Укажите безличное односоставное предложение.

1) Опять дорогой верстовою, наперекор твоей беде, бреду... 2) Каждый труд благослови, удача!

З) Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветы..

4) О любви в словах не говорят...

(С. Есенин)

Задание 9. Дайте сравнительную характеристику предложений с глаголом пахнуть в роли сказуемого.

1) Пахнет яблоком и мёдом по церквам твой кроткий Спас.

2) Пахнет вербой и смолою.

(С. Есенин)

![]()

![]()

Задание 10. Определите, к одному или к разным типам по структуре относятся простые предложения Катер несёт по Волнам и Катер несётся по Волнам. Аргументируйте свой ответ.

![]()

![]()

![]()

Задание 11. В безличных односоставных предложениях выделите сказуемое и укажите способ его выражения.

1) Всю ночь стоять бы напролёт у озарённого окна.

![]()

2) Так приятно в вольтеровском кресле о былом повздыхать иногда...

![]()

З) Затянуло дали тучами...

![]()

4) Стало дышать трудней и слаще...

![]()

5) Не спится мне.

![]()

6) В пропасти холода нежного нет ничего неизбежного.

![]()

7) Как скучно жить на этом свете, как неуютно, господа!

![]()

8) Можно душу отдать и всё-таки сна не уметь передать.

![]()

9) Пахнет весной и травой.

![]()

10) Замело тебя, счастье, снегами, унесло на столетья назад...

![]()

(Г. Иванов)

Задание 12. Среди безличных односоставных предложений укажите такие, в которых функцию сказуемого выполняет слово категории состояния.

1) Достать чернил и плакать!

2) Небу под снег хотелось...

З) Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.

4) И жарко белым облакам грудиться, строясь в батальоны.

5) Как жаль её слёз!

6) Акацией пахнет...

7) Под шторку несёт обгорающей ночью...

8) И нет соглядатаев.

9) Души не взорвать, как селитрой залежь...

10) И вдруг пахнуло выпиской из тысячи больниц.

(Б. Пастернак)

Задание 13. К данным ниже односоставным предложениям подберите (там, где это возможно) синтаксические синонимы по образцу.

Образец. Под ясным небом не ищите меня в толпе сухих коллег. — Под ясным небом вы не ищите меня в толпе сухих коллег. 1) Весну за взлом судили.

![]()

2) Прислушайся к вьюге...

![]()

З) Нет времени у вдохновенья.

![]()

4) Волн наводненья не сдержишь сваями.

![]()

5) Не отлучайтесь сегодня в город.

![]()

6) Рассказали страшное, дали точный адрес.

![]()

7) И через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мирозданья.

![]()

8) На тротуарах было скользко...

![]()

9) Мело, мело по всей земле, во все пределы...

![]()

(Б. Пастернак)

Задание 14. Укажите номинативное (назывное) односоставное предложение.

1) В огромном городе моём — ночь.

2) Полнолунье, и мех медвежий, и бубенчиков лёгкий пляс...

З) Я — бренная пена морская.

4) Вот знак на ладони твоей, юноша.

(М. Цветаева)

Задание 15. Почему при создании портрета часто используются номинативные (назывные) односоставные предложения? При ответе на вопрос проанализируйте данные ниже примеры и приведите собственные из текстов художественной или мемуарной литературы.

1) Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы... (Н. Тэффи)

2) Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспалённый цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление мягкости, влажности и какой-то кругловатости. (Б. Зайцев)

З) Прямая, невьющаяся борода, такие же бледные падающие усы, со лба лысина, pince-nez на чёрном шнурочке. (З. Гиппиус)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Задание 16. Определите устно, какой(ие) член(ы) предложения отсутствует(ют) в неполных предложениях.

1) В праздничные дни около шалаша — целая ярмарка.

2) — А где у вас ружьё, Николай? З) — А вот возле ящика.

4) — Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма. 5) — В саду.

6) — Там видно будет, — отвечает Корней уже совсем хмуро. И молча лезет на козлы.

Задание 17. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Помню раннее, свежее, тихое утро... (2) Помню большой,

весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат

опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести. (З)

Воздух так чист, точно его совсем нет... (4) В поредевшем саду далеко видна

дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого

мещане обзавелись за лето целым хозяйством. (5) Всюду сильно пахнет яблоками,

тут ![]() особенно.

особенно.

(6) К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. (7) Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, 60дро идёшь домой к ужину мимо садового вала. (8) Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студёной росе необыкновенно ясно. (9) Темнеет. (10) И вот ещё запах: в саду — костёр, и крепко тянет душистым дымом вишнёвых сучьев. (11) В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окружённое мраком, и чьи-то чёрные, точно вырезанные из чёрного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням.

(12) Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, ещё раз пробежишь в сад.

(13) А чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёзды. (14) Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами. (15) Тогда встрепенёшься и, пряча руки в рукав, быстро побежишь по аллее к дому... (16) Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

(По И. Бунину)

1. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит текст.

![]()

2. Охарактеризуйте с точки зрения структуры 1-е предложение.

![]()

![]()

4. Приведите из текста пример неполного предложения. Какой(ие) член(ы) предложения в нём отсутствует(ют)?

![]()

5. Дайте полную характеристику 16-го предложения.

![]()

![]()

Задание 1. Укажите простое предложение, осложнённое однородными членами.

1) По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни.

2) Он [ветер] не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потёмках.

З) Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордою...

4) От быстрой езды его красная рубаха пузырём вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок.

(А. Чехов)

Задание 2. Определите, какие члены предложения в приведённых ниже примерах являотся однородными.

1) Управляющий ловко выскочил из коляски, подошёл к избе и указательным пальцем постучал по стеклу.

![]()

![]()

2) Крупный снег тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки.

![]()

З) Иона и его лошадёнка не двигаются с места уже давно.

![]()

4) Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке.

![]()

5) Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий, звенящий стон.

![]()

6) Это был человек серьёзный, рассудительный, знающий себе цену.

![]()

7) И они, стоя теперь как вкопанные, не замечали ни присутствия чужого человека, ни беспокойства собак.

![]()

8) Оба стояли, как столбы, не шевелясь, глядя в землю и думая.

![]()

9) После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными.

![]()

10) Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом.

![]()

(А. Чехов)

Задание З. Почему выделенные слова не являются однородными членами предложения? Аргументируйте свой ответ.

1) Каштанка... увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом.

![]()

2) А под кустами огоньки, огоньки, огоньки.

![]()

З) ПойДи-ка найДи счастье!

![]()

4) В двенадцатом году они у француза всякого добра, серебра и золота награбили ВИДИМО-НоИДИМО.

![]()

5) Старик нащупал возле себя свою «герлыгу», Длинную палку с крючком на верхнем конце, и поднялся.

![]()

6) Удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали!

![]()

7) На Другой День, в воскресенье, он был в гимназической церкви.

![]()

8) — Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё... одышка и всякое там...

![]()

9) Сон их должен был продолжаться часа Два-три, пока не отдохнут лошади.

![]()

10) У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы.

![]()

(А. Чехов)

Задание 4. Определите, сколько рядов однородных членов в каждом из предложений. Свой ответ запишите цифрой.

1) Шёл крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков.

![]()

2) Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и любопытством глядела на незнакомца.

![]()

З) Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды.

![]()

4) Он гнусавил от непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя такой недостаток своей речи, старался скрасить его жестикуляцией головы, рук и тощих плеч...

![]()

5)

Старик и Санька разошлись и стали по краям отары. ![]()

6) Ученики,

каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились,

шалили от скуки. ![]()

7) Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество весёлых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слёз, наполняли торжеством.

![]()

8) Никитин

приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошёл к себе в

кабинет и заперся. ![]()

9) Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую музыку.

![]()

10) Одни только грачи, состарившиеся в степи и привыкшие к степным переполохам, покойно неслись над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами

чёрную землю.

![]()

(А. Чехов)

Задание 5. Расставьте недостающие знаки препинания и укажите «четвёртое лишнее».

1) Ни желаний, ни грусти, ни радости ничего не выражало её прекрасное лицо.

2) Серебристая полынь, голубые цветы свинячей цибульки, жёлтая сурепа, васильки всё это радостно запестрело...

З) Никитину всё нравилось у Шелестовых и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетёные стулья.

4) Земля, небо, городские огни, чёрный силуэт пивоваренного завода всё сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое.

(А. Чехов)

Задание 6. Укажите, какой(ие) член(ы) предложения обособлен(ы) в каждом конкретном случае.

1) Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам.

![]()

2) Выходив, вырастив нас, снова возвратилась она в Суходол.

![]()

З) Пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами.

![]()

4) Ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

![]()

(И. Бунин)

Задание 7. Что такое обособление? Почему обособляются второстепенные члены предложения и не обособляются главные?

![]()

![]()

![]()

Задание 8. Решите пропорцию. На каком языковом явлении она построена?

![]()

Самовар, стоявший возле простёнка, бурлил, клокотал.

(И. Бунин)

![]()

Самовар, который стоял возле простёнка, бурлил, клокотал.

Хруст сучков под копытами отдаётся в высоком лесу, темнеющем по скату горы.

(И. Бунин)

![]()

![]()

![]()

Задание 9. Расставьте недостающие знаки препинания и укажите предложение, в котором отсутствует обособленное определение.

1)Мороз солью лежал на сизо-зелёных раковинах капустных листьев раскиданных по двору.

2)Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра.

З) Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый он сидел в золотисто-экемчужном сиянии этого чертога.

4) В пятом часу их освежённых и повеселевших поили крепким душистым чаем с печеньями.

(И. Бунин)

Задание 10. Укажите предложение с несогласованным обособленным определением.

1) Океан, ходивший за стенами, был страшен.

2) Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем на руках за письменным столом.

З) Высокий, дородный, он похож был на боярина.

4) Повстречался столетний Назарушка, с напряжённо, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными жалко-грустными глазами.

(И. Бунин)

Задание 11. Укажите предложение, в котором приложение не обособляется. Проведите устно пунктуационный анализ каждого из предложений.

1) Тридцать лет тому назад уездный город Стрелецк был ещё проще и просторней,

2) Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная.

З) А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна.

4) Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков — целая страна белых рыхлых холмов — развернулась перед моими глазами. (И. Бунин)

зо

Задание 12. Укажите предложение с обособленным дополнением.

1) Направо и налево были овраги, заросшие лесом.

2) В лесу глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя.

З) Как сладостно журчат в густом вишеннике кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнёзд!

4) Учился я посредственно, отделываясь своей способностью быстро всё схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного.

(И. Бунин)

Задание 13. Укажите предложение, в котором отсутствует обособленное обстоятельство. Проведите устно пунктуационный анализ каждого из предложений.

1) Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и деЙствительности жене и дочери.

2) И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

З) Перед ним побежали вперёд, указывая дорогу.

4) И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско ещё больше стянул воротничок галстуком...

(И. Бунин)

Задание 14. Укажите простое осложнённое предложение (или предложения), к которому(ым) возможно подобрать синонимичное сложноподчинённое предложение.

1) Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддёвку и не застёгивая ворота рубахи, выходит он на крыльцо.

2) Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги.

З) Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными.

4) Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе.

(И. Бунин)

Задание 15. В каком случае дано верное объяснение отсутствию обособления выделенного члена предложения, в состав которого входит деепричастие?

Он работал не поклаДая рук. (М. Горький)

1) Деепричастие непосредственно примыкает к глаголу и близко по функциям к наречию.

2) Деепричастие входит в состав фразеологического оборота и утратило значение добавочного действия.

З) Деепричастие стоит в предложении после глагола. 4) Деепричастие имеет при себе зависимые слова.

Задание 16. Укажите предложение с уточняющим обособленным членом (членами) предложения.

1) Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь.

2) Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу.

З) Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая.

4) Я пошёл в сад и там, в яме, увидал его.

(М. Горький)

Задание 17. Укажите, какой(ие) именно уточняющий(е) член(ы) предложения обособляется(ются) в каждом конкретном случае.

1) Мать вся какая-то другая, новая.

![]()

2) Раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома.

![]()

![]() З) Ходим, бывало, мы

с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу.

З) Ходим, бывало, мы

с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу.![]()

![]()

4) А денщик этот, Мирон, лошадей любил.

![]()

5) Всегда её молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

![]()

(М. Горький) Задание 18. Укажите предложение с обращением.

1) А мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, знаки ему подаёт.

2) Над водою — серый, мокрый туман.

З) А простодушность — та же глупость.

4) Бросила тебя мать-то поверх земли, брат.

(М. Горький)

Задание 19. Найдите в предложениях обращения, определите способ их выражения и выполняемую ими функцию.

1) Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!

![]()

2) Болота вязкие бессмыслицы певучей покинь, поэт, покинь и в новый день проснись!

![]()

З) Друг милый, родственную ясность я узнаю в душе моей.

![]()

4) Ты — в сердце, Россия.

![]()

5) Пляшут листья, летят золотою толпой. Здравствуй, осень!

![]()

6) Ах, знаю я тебя, обманщица луна!

![]()

7) В полночных небесах, Изольда, в их алмазах ты не прочтёшь судьбы моей.

![]()

8) Я без слёз не могу тебя видеть, весна.

![]()

9) О, муза, муза, будь строга!

![]()

10) Скажите вы Богу, скажите об этом, цветы!

![]()

(В. Набоков)

Задание 20. Укажите предложение, осложнённое вводным словом.

1) Отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки.

2) И между ними шёл я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца и опять семеня.

З) Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень.

4) Пролетарии, разъединяйтесь!

(В. Набоков)

Задание 21. Составьте с приведёнными ниже словами пары предложений таким образом, чтобы в первом предложении слово выступало как вводное, а во втором нет. Видно, гоВорят, кажется, к счастью, праВДа.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Задание 22. Выделите вставные конструкции и определите их структуру и функцию (пояснение, уточнение, добавление, выражение причины и т. д.).

1) Я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чальдхуд» (детство)...

![]()

2) Мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть).

![]()

З) Они... не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской 47) трёхэтажный, розового гранита, особняк.

![]()

4) Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребёнок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!).

![]()

5) Всё так же вьётся мотылёк капустный (он опоздал — беспечный — на ночлег).

![]()

6) Тогда, глаза подняв (и лучезарная в них осень улыбалась), она глядела вдаль.

![]()

7)

Льётся, льётся ночь (о, как ты, ласковая, одинока?)![]()

![]()

8) Но как я сяду в поезд дачный в таком пальто, в таких очках (и, в сущности, совсем прозрачный, с романом Сирина в руках)?

![]()

9) Завтра я в путь соберусь. (Голуби. Двор постоялый. Ржавая вывеска: Русь.)

![]()

10) В этой жизни, богатой узорами (неповторной, поскольку она подругому, с другими актёрами, будет в новом театре дана), я почёл бы за лучшее счастье так сложить её дивный ковёр, чтоб пришёлся узор настоящего на былое, на прежний узор...

![]()

(В. Набоков)

Задание 23. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... (2) Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

(З) Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнёта и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. (4) Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-серое кудрявое облако. (5) Оно переглянулось со степью — я, мол, готово — и нахмурилось. (6) Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. (7) Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, чёрным, вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. (8) По степи, вдоль и поперёк, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в чёрную точку, исчезло из виду. (9) За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-по35

ле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке...

(10) За холмами глухо прогремел гром; подуло свежестью. (11) Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. (12) О. Христофор и Кузьмичов, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... (13) Хорошо, если бы брызнул дождь!

(14) Ещё бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы верх. (15) Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина.

(По А. Чехову)

1. Определите, к какому функциональному стилю принадлежит текст.

![]()

2. Какое из сложных предложений имеет в своём составе часть, осложнённую вводным словом?

![]()

4) 7-е

З. Объясните отсутствие знаков препинания в 4-м предложении.

![]()

![]()

4. Укажите номер(а) предложения(ий), осложнённого(ых) вставкой.

![]()

5. Дайте характеристику 12-го предложения.

![]()

![]()

![]()

![]()

Сложное предложение [1]

Задание 1. Укажите сложное предложение.

1) Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом.

2) Многие из моих сверстников оказались под колёсами времени.

З) Любая книга — исповедь, а книга воспоминаний — это исповедь без попытки прикрыть себя тенями вымышленных героев.

4) Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно занимаются домыслами.

Задание 2. Определите количество частей в каждом из сложных предложений. Ответ запишите цифрой.

1) Жизнь каждого

человека извилиста и сложна, но, когда глядишь на неё с высоты, видишь, что

есть в ней своя скрытая прямая линия. ![]()

2) Меня

избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. ![]()

З) Некоторые главы я считаю преждевременным печатать,

поскольку в них речь идёт о живых людях или событиях, которые ещё не стали

достоянием истории. ![]()

4) Отец, когда я приносил балльник с дурными отметками,

говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придётся тогда идти в гимназию

Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключённых. ![]()

Задание З. Укажите сложносочинённое предложение.

1) Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктанте и с чувством продекламировал «Поздняя осень. Грачи улетели...».

2) Первые два года я учился хорошо, потом мне надоело решать задачи с бассейнами.

З) Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью.

4) Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колёса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шёпот.

Задание 4. В приведённых сложносочинённых предложениях выделите грамматические основы, обозначьте количество частей и средства их связи.

1) Моё поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы.

![]()

2) Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, неуверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно.

![]()

З) Прошло тридцать лет, да и годы были нелёгкими.

![]()

4) Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта.

![]()

Задание 5. Подберите к каждому сложносочинённому предложению синонимичное сложноподчинённое.

1) ![]() Это была

первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием

суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы.

Это была

первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием

суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы.

![]()

2) Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город,

![]()

З) Каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей.

![]()

4) А ведь чувство родины особенно обостряется на чужбине, да и видишь многое лучше.

![]()

Задание 6. Укажите сложноподчинённое предложение.

1) Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной.

2) Мне тогда ещё не было пятнадцати лет, и легко понять, что бодрости я не терял.

З) Видя недостатки, он оставался верен тому делу, с которым связал свою жизнь.

4) Напротив гимназии, возле собора, был чудный сквер, там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печориными.

Задание 7. Определите, к слову (словосочетанию) или ко всей главной части в целом относится придаточная часть сложноподчинённого предложения. Письменно оформите свои ответ.

1) Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые ещё остались в живых и находятся в Москве.

![]()

2) Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться.

![]()

З) Как я ни люблю Прагу, я мечтал из неё вырваться.

![]()

4) Когда очевидцы молчат, рождаются легенды.

![]()

Задание 8. Приведённые ниже сложноподчинённые предложения

разделите на 3 группы в зависимости от местоположения придаточной части в

предложении: 1) перед главной частью; 2) после главной части; З) внутри главной

части. Свой ответ запишите цифрой. 1) Пятеро граждан того возраста, который

теперь называют «преклонным», вспоминали школьные проказы. ![]()

2) Мемуаристы, утверждая, что они

беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. ![]()

З) Когда мне было пять лет, мои родители

переехали из Киева в Москву. ![]()

4) Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя.

![]()

5) А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу.

![]()

6) Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь.

![]()

7) Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний.

![]()

8)

Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево,

то сторожку, то человека. ![]()

9) Мысль о

том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея

Николаевича. ![]()

10)

Для человека нет радости, когда вокруг него горе. ![]()

Задание 9. В каких случаях части сложноподчинённого предложения соединены союзом, а в каких — союзным словом? Укажите «четвёртое лишнее».

1) Всё, чем я жил, было в России.

2) Родители считали, что он превосходный педагог.

З) Вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением.

4) Но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна.

Задание 10. Замените (там, где это возможно) что другими союзами и запишите свой вариант предложений.

1) На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка.

![]()

![]()

2) Мне кажется,

что место писателя, художника не в обозе, ![]() разведке .

разведке .

![]()

![]()

З) Не знаю, что он делал в послевоенные годы.

![]()

![]()

4) Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошённые ящики: русские книги, рукописи, письма.

![]()

![]()

Задание 11. В каком(их) случае(ях) невозможна синонимическая замена как /что?

1) Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного зайчика.

2) Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой — хотел, даря её, надписать афоризм.

З) Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды.

4) Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица кРОхотной итальянской харчевни на улице Кампань Премьер, получала от Модильяни рисунок за кусок мяса или за порцию макарон.

Задание 12. Определите устно вид придаточного предложения в приведённых сложноподчинённых предложениях. Найдите «четвёртое лишнее».

1) В этой башне я никогда не был и не знаю, существовала ли она. 2) Говорили, будто от уныния его всегда спасал природный оптимизм.

З) Век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний.

4) Мы приходили в «Ротонду» потому, что нас влекло друг к другу.

Задание 13. Укажите сложноподчинённое предложение, в главной части которого использовано соотносительное (указательное) слово.

1) Как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отличном знании французской жизни.

2) Он мне прочёл длинную лекцию о том, как обращаться с книгой.

З) Ремизов говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет.

4) Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза.

Задание 14. В каком(их) предложении(ях) возможна замена придаточной части причастным оборотом?

1) Я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги.

2) Он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих.

З) Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов.

4) В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать.

Задание 15. В каком(их) предложении(ях) возможна замена придаточной части деепричастным оборотом?

1) Учёные мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. 2) Конечно, когда я кому-либо подражал, я этого не видел.

З) Художник не всегда отдаёт себе отчёт, где кончаются воспоминания и начинается искусство.

4) В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было бы ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося тогда Литературного института.

Задание 16. Определите вид придаточного предложения в следующих сложноподчинённых предложениях.

1)Я задержался, чтобы поглядеть на знатных родственников.

![]()

2)Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказов с описанием школьного быта.

![]()

З) Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, будто стараясь прикрыть свежие раны.

![]()

4) Если он ещё раз её увидит, то не вернётся домой.

![]()

5) Влияние кубизма было настолько велико, что даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых лавчонок, на короткий срок заколебался .

![]()

6) Тот, кто не жил в предвоенные годы, не знал сладости жизни.

![]()

7) Нужно входить в искусство благоговейно, как он когда-то подымался на «башню» .

![]()

8) Я должен довести его до дому — на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты.

![]()

42

9) Особенно он силён там, где его рассказ связан с корнями (будь то собственное детство или история России).

![]()

10) Всё должно идти так, как пошло.

![]()

Задание 17. Укажите сложноподчинённое(ые) предложение(я), в КОТОРОМ(ЬЖ) придаточная часть совмещает в себе два (или три) значения.

1) Нельзя допустить того, чтобы литературный разбор произведения автора тотчас же влиял на его социальное положение.

2) Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторэкенно зааплодировал.

З) Толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались.

4) Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя.

Задание 18. Укажите тип подчинения частей в многочленном сложноподчинённом предложении. Составьте схемы предложений.

1)Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность.

![]()

2)Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель.

![]()

З) Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят.

![]()

4) Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые я написал весной 1909 года.

![]()

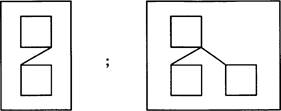

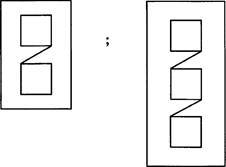

Задание 19. Какая из представленных ниже схем соответствует предложению Он хотел, чтобы людям легче жилось, подмечал Всё, что может облегчить или украсить их ЖИЗНЬ?

1.  2.

2. ![]() з.

з.

Задание 20.

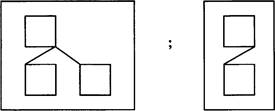

Какое из предложений не соответствует схеме? ![]()

1) Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает.

44

2) Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино.

З) Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

4) Уже светало, когда я пробивался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь.

Задание 21. Укажите бессоюзное сложное предложение.

1) До чего были неправы путешественники (среди них великие, как Гёте), которые увидели в Италии только музей да ещё бессмертную красоту природы!

2) До недавнего времени Стендаль казался читателям эгоистом, то есть человеком, поглощённым своими собственными переживаниями.

З) Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем.

4) Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник.

Задание 22. Определите устно виды отношений между частями бессоюзных сложных предложений. Какие предложения по характеру отношений близки к сложносочинённым, какие — к сложноподчинённым? Письменно укажите (при наличии) такие бессоюзные сложные предложения, которые не имеют аналогии ни с теми, ни с другими, а также бессоюзные сложные предложения, которые допускают синонимическую замену и сложносочинёнными, и сложноподчинёнными.

1) Я впервые увидел русский север, он меня сразу покорил нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

2) Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, иногда она связана с самой обычной забывчивостью.

З) Я не собираюсь связно рассказывать о прошлом — мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом.

4) За полвека множество раз менялись оценки людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств.

5) Теперь я всё же сел за эту книгу — откладывать дольше нельзя.

6) Гимназисты угомонились, вернулись к учебникам: больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад.

7) Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий.

8) Ложь меня обступала со всех сторон, мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься.

9) Меня удивил ветер — в нём чувствовалось дыхание моря.

10) Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей.

Задание 23. Укажите сложное предложение с разными видами связи.

1) На углах улиц стояли певцы с нотами; они пели что-то грустное; зеваки, толпившиеся вокруг, подпевали.

2) Заводской двор мне казался куда интересней гостиной, где стояли пыльные пальмы в кадках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться.

З) Собираясь в комнате «Княжьего двора», мы не только ели плюшки и развлекались: в ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь.

4) В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости — известные пианисты.

Задание 24. Среди сложных синтаксических конструкций укажите такую, в которой представлены и сочинительные, и подчинительные, и бессоюзные отношения между частями.

1) Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнётся откровенный, серьёзный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

2) Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: всё, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

З) Это был шумный и трудный год: ещё вскипали волны революции, но начинался отлив.

4) В четвёртом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и, хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали.

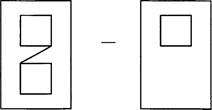

Задание 25. Какая из представленных схем соответствует предложению?

Я жил В эпоху, когДа о человеке часто суДили по анкете; В газетах писали, что «сын не отВечает за отца», но порой приходилось отВечать и за ДеДушку.

|

|

1.

2.  з.

з.

4.

Задание 26. Какое из предложений не соответствует схеме?

1) Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов, — любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз.

2) В гимназии отслужили молебен, и мы долго, до хрипоты, кричали «ура» — нам объявили, что занятий не будет.

З) Я рассказал, как я стал поэтом, — это произошло по необходимости.

4) Настоящая жизнь осталась там, откуда я приехал, — она шарахается от залпа батарей, путается в проклятой проволоке, зарывается в землю.

Задание 27. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года... (2) Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла извёсткой, и от этого было весело на душе. (З) Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. (4) Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. (5) Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

(6) А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. (7) Уничтожали зелёное кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. (8) Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно — организованно.

(9) На севере я увидел, с каким исступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. (10) Ещё можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого-семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. (11) В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие триста-четыреста лет, они сгорали одна за другой. (12) Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (13) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим»...

(14) Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старйны, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные чёрно-белые игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре.

1. Сформулируйте проблему, которую поднимает автор в тексте.

![]()

![]()

2. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.

2) 7-е

4) 10-е

![]() З. Какому предложению

соответствует схема?

З. Какому предложению

соответствует схема?

2) 11-му

З) 12-му

4) 13-му

4. Определите характер отношений между частями бессоюзного сложного предложения (5-е). Объясните пунктуацию в нём.

![]()

5. Дайте характеристику и составьте схему 2-го предложения.

![]()

![]()

Способы передачи чужой речи [2]

Задание 1. Укажите предложение, в котором не передаётся чужая речь.

1) «За что мне такая участь, — думала Лара, — что я всё вижу и так о всём болею?»

2) На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринуждённое.

З) Он пригрозил Наде, что если она не перестанет говорить дерзости, он её утопит.

![]() — Гроза надвигается. Надо собираться. — И

не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Гроза надвигается. Надо собираться. — И

не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

Задание 2. Укажите предложение, в котором слова автора разрывают прямую речь.

1) «Племянник Кюи», — пронёсся шёпот, когда приехал новый, в первый раз в это дом приглашённый пианист.

2) Лара открыла глаза и удивилась: «Какой этот Паша в самом деле неугомонный, стоит верстой среди комнаты и всё без конца чтото шарит» .

З) «Что за наваждение! — думал он. — Что всё это значит?»

4) Ветер плакал и лепетал: «Тоня, Шурочка, как... мне хочется домой, за работу!»

Задание З. Трансформируйте предложения с косвенной речью в предложения с прямой речью.

1)

![]()

![]()

2) Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

![]()

![]()

З) Юра вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в комнату сиделку.

![]()

![]()

4) Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся.

Задание 4. Подчеркните глаголы, при помощи которых вводится чужая речь.

1) — Ты им

стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро, ![]() ворчал он и не

сознавал, куда идёт.

ворчал он и не

сознавал, куда идёт.

2) — В актовый зал! В актовый зал! — кричали сзади единичные голоса.

З) — А, Нил Феоктистович! Милости просим, — воскликнул он и пошёл навстречу гостю.

4) — Э-мм, — растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

5) — Знаешь, кто этот человек? — спросил Миша, когда они вышли на улицу.

6) После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчуждённо: — Хорошо. Попробую.

7) «Свеча горела на столе. Свеча горела...» , — шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося...

8) «Маркиз! Маркиз!» — вполголоса сдерживал сосед свою разворчавшуюся собаку.

9)

10) — Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», — выпалил Серёжа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Задание 5. Укажите предложение, в котором обозначена тема (предмет) чужой речи.

1) Она часто посылала за Юрой и Тонею и часами рассказывала им о своём детстве.

2) — Постой. Слушай. Новость. И какая! А я и забыла. Николай Николаевич приехал.

— Какой Николай Николаевич?

— Дядя Коля.

З) «Как тянет! Откуда это?» — спрашивал он.

4) Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, «на земле посидеть».

Задание 6. Составьте предложение, используя слова Б. Пастернака как цитату: Со ВреМён КольцоВа земля русская не произВоДила ничего более коренного, естестВенного, уместного и роДоВого, чем Сергей Есенин.

![]()

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

(1) Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошёл другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

(2) У нас Рильке совсем не знают. (З) Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны.

(4) В 1913 году в Москве был Верхарн. (5) Отец рисовал его. (6) Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. (7) Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. (8) Так пришлось мне занимать Верхарна. (9) С понятным восхищением я говорил ему о нём самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. (10) Я не предполагал, что Верхарн его знает. (11) Позировавший преобразился. (12) Отцу лучшего и не надо было. (13) Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. (14) «Это лучший поэт Европы», — сказал Верхарн.

1. Определите тему текста.

![]()

2. Укажите средства связи 9—12-го предложений.

![]()

![]()

З. Укажите номер предложения с косвенной

речью. ![]()

4. В каком предложении автором передана тема (предмет) чужой речи? Укажите его номер.

![]()

5. Объясните пунктуацию в 14-м предложении.

![]()

![]()

![]()

![]() Текст. Виды его преограјобания

Текст. Виды его преограјобания ![]()

Задание 1. Прочитайте текст. Определите его тему и идею. Составьте план текста.

Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы получаем от науки, обратим внимание на ту её сторону, которая доставляет нам внутреннее удовлетворение и служит главной причиной нашего духовного развития. Цель изучения наук и переработки тех сведений, которые они доставляют, есть формирование в нас личности, именно личности, то есть совокупности таких идей и убеждений, которые бы составили собой неотъемлемую принадлежность нашего «я». Каждый человек представляет собой независимое и обособленное целое. Быть цельным, быть самостоятельной единицей, то есть иметь своё действительно своим, — идеал образованного человека. Но приобрести убеждения, которые бы образовали в нас личность, можно лишь путём долгого и упорного изучения наук. Имея свои убеждения, мы формируем определённое отношение к окружающим людям, к обществу, к государству, и это уже должно доставить нам большое удовлетворение. Да, кроме того, одно чистое знание без всякого употребления его на выработку миросозерцания уже служит для человека источником высоких наслаждений.

Но наука приносит «сладкие плоды» даже таким людям, которые по своей близорукости не ждут от неё духовного удовлетворения. Многие при изучении наук преследуют только одни материальные выгоды, и в их осознании достижение известного «образования» всегда соединяется с получением материальных преимуществ. В этом случае «плоды учения» ещё более очевидны. Раз человек достиг известного положения в обществе, если он обеспечил себе безбедное существование, то «сладкий плод» учения становится для него прямой реальной действительностью. Но можно нередко встретить таких людей, которые, по своей ли вине или просто из-за дурных условий существования, не получив в молодости достаточного образования, вступили в жизнь без всяких познаний и подготовки для деятельности в качестве полезного члена общества. Эти люди, если они не испытали всех трудностей первых лет учения по своей лености, всегда упрекают самих себя и начинают «учиться» уже в зрелых годах. Пока не сделаются образованными, они не могут рассчитывать на те выгоды и ту пользу, которую другие люди получают после многих лет труда и лишений ради образования.

Вместе с теми, кому мешали раньше учиться внешние обстоятельства, они, начиная заниматься, с удовольствием переносят все трудности учения и думают вместе с поэтом, который, «погубив много жизни на разные забавы», с сожалением говорил:

Грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана!

Выгоду образования можно сравнить с урожаем на земле крестьянина. Ранней весной он начинает свои полевые работы и трудится всё лето, несмотря на страшно изнуряющую жару, в поле, где нет ни одного дерева, которое бы могло скрыть его под свою тень. Но честно потрудившегося крестьянина ожидает удовольствие отдыха и полного материального достатка круглый год.

(По А. Лосеву)

Тема и идея текста:

![]()

![]()

План

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Задание 2. Прочитайте текст. Определите его стиль и тип речи. Разбейте текст на абЗцЫ, поставив перед каждым знак Z. Составьте план текста, озаглавив каждую выделенную часть.

В каждом уголке России зоркий взгляд способен в обычном

увидеть необычное, выделить памятные и приметные места, бережное и почтительное