Основы систем автоматизированного проектирования

Учебное пособие

Учебное пособие составлено на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и рекомендовано для специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

В учебном пособии представлен лекционный курс, который раскрывает и описывает основные: понятия САПР; принципы построения САПР; классификация САПР, стадии создания САПР, лингвистическое, программное, информационное и техническое обеспечение САПР.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные понятия САПР................................................................................. 4

2 Основные принципы построения САПР.......................................................... 9

3 Классификация САПР.................................................................................... 13

4 Стадии создания САПР.................................................................................. 15

5 Лингвистическое обеспечение САПР............................................................ 22

6 Программное обеспечение САПР (ПО)......................................................... 30

7 Информационное обеспечение САПР........................................................... 36

8 Техническое обеспечение САПР................................................................... 44

Список используемой литературы...................................................................... 48

1 Основные понятия САПР

Проектирование (от лат. Projectus, (т.е. брошенный вперед) – процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предлагаемого или возможного объекта.

Проектирование технического объекта связанно с созданием, преобразованием и представлением в принятой форме образа этого объекта.

Проектирование начинается с составления задания на проектирование.

Задание представляется в виде технических или иных документов и является исходным описанием объекта.

Результат проектирование это полный комплект документации, который содержит сведения, достаточные для изготовления объекта. Такая документация представляет собой окончательное описание объекта.

Процесс преобразования исходного описания в окончательное описание объекта представляет собой совокупность промежуточных описаний или проектных решений.

![]()

|

Проектные решения (Промежуточные описания)

Рисунок 1 - Графическая интерпретация понятия «Проектирование технического объекта»

Автоматизированное проектирование – это процесс или совокупность мероприятий, направленных на выполнение проектных решений с помощью ЭВМ. При этом должно быть предусмотрено рациональное распределение функций между человеком (проектировщиком) и ЭВМ.

Другие термины (адекватные, близкие по смыслу):

- машинное проектирование;

- компьютерное проектирование;

- проектирование с помощью средств ВТ.

Неавтоматизирование – проектирование, при котором ЭВМ не используется. Автоматическое проектирование – это такой вид проектирования, при котором проектирование выполняется с помощью ЭВМ без участия человека, т.е. проектировщик полностью «исключен» из сферы проектирования и не участвует в процессе принятия решений.

- повышение качества;

- снижение материальных затрат;

- сокращение средств проектирования;

- уменьшение или ликвидация роста числа проектировщиков и конструкторов;

- повышение производительности труда проектировщиков.

На пример проектирования устройств.

Статистические обследования общемашиностроительных и станкостроительных предприятий показывают следующие распределение времен на выполнение проектных процедур.

Из табл. видно, что в прямых затратах времени которые непосредственно служат процессу, чертежные работы составляют более 30%, в то время как «духовно – творческие» элементы проектных работ (проектирование/конструирование) – только 15%.

Так называемые «косвенные проектные» работы занимают, примерно, 1/3 суммарного времени конструктора. Это рутинные этапы.

Таблица 1. Структура и соотношение временных затрат на выполнение процедур проектирования.

|

Проектные процедуры |

Время, % |

Характер затрат времени |

|

Проектирование/ конструирование Расчеты Вычерчивание Прочие работы |

15 4 33 10 |

«Прямые затраты» (проектные работы) |

|

Составление спецификаций Контроль чертежей Поиск повторяющихся деталей Составление описаний Нормирование Поиск аналогов проекта Переписка Прочие работы |

5 6 2 12 3 1 3 6 |

«Косвенные затраты» |

Отсюда следует, что первым направлением рационализации процесса проектирования является автоматизация выполнения «рутинных» этапов с помощью средств ВТ.

Наибольшие успехи достигнуты при автоматизации:

- расчетов

- разработке текстовой и технической документации;

- в поиске аналогов;

- в выполнении чертежно-графических работ.

На примере проектирования технологий.

Более 80% всех машин изготавливают на заводах с серийным характером производства.

Много вариантность возможных технологических решений, выбор наилучшего (оптимального), большой объем канцелярско-оформительной части работ, подготовка управляющих программ делает технологическое проектирование весьма трудоемким.

Таким образом необходимость автоматизации проектных решений заключается в разрешении противоречия между сокращением сроков на проектирование объектов (в связи с частой сменой объектов производства) и повышением качества проектирования и ограниченными трудовыми ресурсами.

То, что сегодня представляется наилучшим распределением функций, между человеком и ЭВМ, завтра может перестать быть оптимальным и наилучшим в связи с расширением человеческих даяний и технических взаимодействий.

В настоящее время уровень автоматизации проектирования характеризуется во многом локальностью, т.е. автоматизацией частных, пусть и больших задач, частей, этапов проектирования того или иного объекта.

Лишь «диалог» инженера с ЭВМ позволяет осуществить «отстыковку» между собой многих решенных на ЭВМ задач.

«САПР – комплекс средств автоматизированного проектирования, взаимосвязанный с подразделениями проектной организации и выполняющие автоматизированное проектирование». – ГОСТ 22487-77 «Проектирование автоматизированное. Термины и определения»

Комплекс средств автоматизированного проектирования КСАП включает в себя методические, математические, техническое, информационное и организационное обеспечения.

КСАП – это совокупность различных видов обеспечения, необходимых для выполнения АП.

К объективным командам относятся те, которые выполняют одну или несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависимых от конкретного объекта проектирования.

К инвариантным относятся те, которые выполняют унифицированные проектные процедуры.

2 Основные принципы построения САПР

Роль человека:

![]() Решение задач, формализация которых не достигнута.

Решение задач, формализация которых не достигнута.

![]() Решение задач эвристическими методами (т.е.

задач, решение которых на основе эвристических способностей более эффективно, чем решение с помощью ЭВМ).

Решение задач эвристическими методами (т.е.

задач, решение которых на основе эвристических способностей более эффективно, чем решение с помощью ЭВМ).

Тесное взаимодействие человека и ЭВМ в процессе проектирования - один из принципов построения и эксплуатации САПР.

Иерархия - соподчиненность, т.е. принцип подчинения нижних структур верхним.

Подсистемы САПР должны быть связаны друг с другом.

Построение САПР по иерархическому принципу заключается в соподчиненности подсистем и связано с принципом блочно-иерархического подхода к проектированию.

Блочно-иерархический подход к проектированию основан на разделении описаний проектируемых объектов на иерархические уровни.

Иерархический принцип построения САПР следует понимать как сочетание 2-х принципов - принципа включения и принципа системного единства.

ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ - обеспечивает разработку САПР на основе требований, позволяющих включить эту САПР в САПР более высокого уровня.

ПРИНЦИП СИСТЕМНОГО ЕДИНСТВА - состоит в том, что при создании, функционировании и развитии САПР связи между подсистемами должны обеспечивать целостность системы.

Иерархический принцип описания конструкции:

1. Комплект - Сумма технологического оборудования - автоматическая линия, автомобиль.

2. Агрегат - Станок, пресс.

3. Сборочная единица.

4. Деталь.

Иерархический принцип описания технологии:

1. Принципиальная схема.

2. Маршрут.

3. Операционная технология.

4. Управляющие программы.

Блочно-иерархический подход в построении САПР проявляется в разделении процесса проектирования на группы проектных процедур.

Проектная процедура - часть процесса проектирования. Примеры:

- структурный анализ;

- структурный синтез;

- оптимизация номинальных значений параметров «Составные части проектных процедур» - проектные операции.

Информационная согласованность означает, что все или большинство задач проектирования обслуживаются информационно-согласованными программами.

Информационная согласованность проявляется в том, что результаты сидения одной задачи будут исходными данными для решения другой. Недостаточность исходных данных для решения последующей задачи означает информационную несогласованность.

Если для согласования программ требуется участие человека, (например:

- для нахождения недостающих параметров;

- для переработки массива информации), то программы плохо согласованы.

Принцип информационного единства состоит в использовании в подсистемах, компонентах и средствах обеспечения САПР единых условных обозначений, терминов, символов, проблемно-ориентированных языков, способов представления информации (соответствующих принятым нормативным документам).

Принцип совместимости состоит в том, что языки, символы, коды информационные и технические характеристики структурных связей между подсистемами, средствами обеспечения и компонентами должны обеспечивать совместное функционирование подсистем и сохранять открытую структуру системы в целом.

Развитие САПР предусматривает ее совершенствование, модернизацию, улучшение.

Необходимость развития САПР:

1. Экономически выгодно вводить САПР в эксплуатацию частями в связи со сложностью системы взаимодействия.

2. Прогресс вычислительной техники и математики вызывает необходимость заменять старые, менее удачные аналоги.

Согласно принципу развития. САПР должна создаваться и функционировать с учетом пополнения, совершенствования и обновления подсистем и компонентов.

Принцип стандартизации.

Для снижения расходов на разработку специализированных САПР необходимо использовать унифицированные подсистемы (составные части).

Необходимое условие унификации- поиск общих черт и положений в моделировании, анализе , синтезе разнородных технических объектов.

Принцип стандартизации заключается в использовании унифицированных, типовых и стандартизированных подсистем и компонентов, которые инвариантны (независимы) к проектируемым объектам и отраслевой специфике.

1. Принцип человеко-машинной системы.

2. Принцип иерархичности.

3. Принцип включения.

4. Принцип системного единства.

5. Принцип информационного единства и совместимости.

6. Принцип развития.

7. Принцип стандартизации.

Рисунок 2 – Основная классификация САПР

|

Рисунок 3 – Типы объекта проектирования

Классификация по сложности объекта

проектирования

Классификация по сложности объекта

проектирования

Рисунок 4 – Сложность объекта проектирования

![]() САПР станков

САПР станков

![]() САПР РЭА

САПР РЭА

![]() САПР инструментов

САПР инструментов

![]() САПР приспособлений

САПР приспособлений ![]() САПР ТП

САПР ТП

![]() и т.д.

и т.д.

25![]() 25…50

25…50![]() 50…75

50…75![]()

Рисунок 5 – Классификация по уровню автоматизации

|

|

К о м п л е к с н о с т ь С А П Р |

|

|

||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

О д н о э т а п н ы е |

|

М н о г о э т а п н ы е |

|

К о м п л е к с н ы е |

|||||

Рисунок 6 – Классификация по комплектности САПР Одноэтапные САПР выполняют один этап проектирования из всех установленных для объекта.

Многоэтапные САПР выполняют несколько этапов проектирования. Комплексные САПР выполняют все этапы проектирования.

4. Стадии создания САПР

Различают

внешнее и внутреннее проектирование. К внешнему проектированию относят

предпроектные исследования, разработку, утверждение технического задания. К

внутреннему проектированию относят следующие стадии: разработка технического

предложения, эскизного проекта, технического проекта, рабочего проекта,

изготовление, отладка, испытания, ввод в действие.

Различают

внешнее и внутреннее проектирование. К внешнему проектированию относят

предпроектные исследования, разработку, утверждение технического задания. К

внутреннему проектированию относят следующие стадии: разработка технического

предложения, эскизного проекта, технического проекта, рабочего проекта,

изготовление, отладка, испытания, ввод в действие.

|

Рисунок 7 – Процесс создания САПР

Предпроектные исследования - проводится обследование проектной организации, оформление технического отчета и утверждение.

Обследование включает следующие мероприятия:

![]() Оценка возможности создания САПР.

Оценка возможности создания САПР.

![]() Сбор

данных, описание и анализ существующих

САПР

Сбор

данных, описание и анализ существующих

САПР ![]() сбор предложений по созданию САПР.

сбор предложений по созданию САПР.

![]() Состав

подсистем и компонентов САПР.

Состав

подсистем и компонентов САПР.

![]() Формирование

технических требований к функциям и структуре

САПР.

Формирование

технических требований к функциям и структуре

САПР.

![]() Виды обеспечения и принципы создания САПР.

Виды обеспечения и принципы создания САПР.

Техническое задание - является необходимым документом для создания системы и содержит все необходимые требования и данные для создания САПР.

Этап 2.1. НИР - проводят для определения возможности автоматизации проектных процедур и операций, исследования принципов и путей решения задач проектирования, выявленных на стадии предпроектных исследований.

Этап 2.2. Непосредственно разработка ТЗ.

1. Наименование и область применения САПР.

2. Основание для создания (приказы, распоряжения, директивные документы)

3. Характеристика объектов проектирования (назначение, состав, условия применения объектов проектирования).

4. Цель и назначение (указать цель создания САПР, назначение и критерии эффективности ее Функционирования)

5. Характеристика процесса проектирования (содержит общее описание процесса проектирования, требования к входящим и выходящим данным, требования к разделению проектных процедур (операций) на автоматизированные и неавтоматизированные).

6. Требования к САПР (требования к САПР в целом, к составу входящих в нее и подсистему, к включению в состав САПР известных (ранее созданных) подсистем и компонентов САПР), требования (при необходимости) к взаимосвязи САПР с другими автоматизированными системами (АСУП, АСУТП и другими); возможности развития САПР. В раздел могут быть включены требования к видам обеспечения и отдельным компонентам САПР.

7. Технико-экономические показатели (указать затраты на создание САПР, источники экономии и ожидаемая эффективность от применения САПР. Приводят требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования в САПР, которые будут достигнуты в результате функционирования системы).

8. Стадии и этапы (стадии создания, очередность ввода в действие подсистем, этапы работ по стадиям, сроки, исполнители и т.д.).

9. Порядок испытания и ввода в действие САПР и подсистем.

10. Источники разработки (перечень научно-исследовательских, экспериментальных работ, нормативно-технических документов, методических материалов, используемых при создании САПР).

Цель разработки ТП - Выбор рациональных вариантов САПР в соответствии с требованиями ТЗ и предварительной проработки создаваемой САПР. Работы на стадии ТП:

![]() Анализ процессов автоматизации проектирования

Анализ процессов автоматизации проектирования

![]() выявление

вариантов структуры для САПР.

выявление

вариантов структуры для САПР.

![]() Выбор рациональных вариантов технико-экономическое обоснование вариантов.

Выбор рациональных вариантов технико-экономическое обоснование вариантов.

![]() Составление дополнительных требований к

САПР по сравнению с ТЗ.

Составление дополнительных требований к

САПР по сравнению с ТЗ.

- Цель разработки ТП.

- Назначение и область применения САПР.

- Описание объекта проектирования в САПР (т.е. составные элементы объекта, их взаимосвязь, схема деления).

- Описание процесса автоматизации проектирования (приводит результаты анализа процесса автоматизированного проектирования):

![]() Характеристика

и анализ вариантов структуры САПР

Характеристика

и анализ вариантов структуры САПР ![]() Описание и обоснование выбранного варианта.

Описание и обоснование выбранного варианта.

![]() Технико-экономическое обоснование.

Технико-экономическое обоснование.

![]() Предложения

по организации работ на последующих стадиях.

Предложения

по организации работ на последующих стадиях.

![]() Техническое

задание на разработку специализированных технических средств.

Техническое

задание на разработку специализированных технических средств.

Эскизный проект

Цель выполнения эскизного проекта - принятие предварительных решений по составу, структуре и функционированию САПР в соответствии с требованиями, установленными ТЗ на создание системы.

Разработка предварительных решений по САПР:

![]() предварительная проработка процесса

автоматизированного проекта.

предварительная проработка процесса

автоматизированного проекта.

![]() принятие основных решений по структуре САПР

и ее взаимосвязи с другими системами; по техническому, информационному, программному,

организационному обеспечению САПР в целом и их

подсистем.

принятие основных решений по структуре САПР

и ее взаимосвязи с другими системами; по техническому, информационному, программному,

организационному обеспечению САПР в целом и их

подсистем.

![]() разработка требований и принятие решений

для компонентов математического, лингвистического, технического и

информационного обеспечения САПР по подсистемам.

разработка требований и принятие решений

для компонентов математического, лингвистического, технического и

информационного обеспечения САПР по подсистемам.

![]() расчет технико-экономических показателей

САПР.

расчет технико-экономических показателей

САПР.

Результатом работ на стадии эскизного проектирования является следующие документы:

1. Ведомость эскизного проекта (перечень всех документов, разр. на стадии эскизного проекта)

2. закона (ее разделы: общие положения; назначение и область применения; описание процесса проектирования; общее описание системы; описание видов обеспечения; подсистем; компонентов; технико-экономические показатели)

Из состава пояснительной записки допускается выделять в отдельные документы:

1) Функциональную схему САПР (подсистем САПР).

2) Структурные схемы различных видов обеспечения САПР ![]() технического:

технического:

![]() программного;

программного;

![]() информационного-организационного.

информационного-организационного.

Цель - принятие окончательных решений дающих полное представление о создаваемых САПР.

1. Разработка окончательных решений по общесистемным вопросам (определяют окончательный состав подсистем, взаимодействия между ними; взаимодействие САПР с другими системами; уточняют функциональные схемы САПР (подсистем)).

2. Разработка решений по организационному обеспечению САПР (определение окончательной структуры организационного обеспечения САПР, исходных данных и требований на разработку документов организационного обеспечения, составление плана мероприятий по подготовке организации пользователя к вводу в действие САПР.

3. Разработка решений по техническому обслуживанию (определение окончательной структуры комплекса технических средств САПР, описание их взаимодействия и расчет их производительности).

4. Разработка решений по математическому обеспечению (разработка или выбор алгоритмов проектных процедур и операций для программирования).

5. Разработка решений по информационному обеспечению (описание окончательной структуры информационного обеспечения САПР (подсистем), разработка (заимствование, адаптация) банка данных, определение состава информации, разработка каталогов данных представляемых в машинных носителях).

6. Разработка решений по лингвистическому обеспечению (включить разработку и заимствование языков проектирования и программирования).

7. Разработка решений по программному обеспечению (определение окончательной структуры программного обеспечения САПР (подсистем), разработка (заимствование, адаптация) общесистемного программного обеспечения, формирование исходных данных и требований на разработку прикладных программ).

8. Разработка решений по методическому обеспечению (определение исходных данных и требований на разработку документов методического обеспечения САПР).

9. Разработка проектно-сметно-строительной документации.

10. Согласование решений по связям видов обеспечения между собой.

11. Составление заказной документации на поставляемые компоненты и комплексы средств.

Цель - разработка документации, достаточной для компонентов и комплексов средств САПР, ввода в действие и функционирования системы.

Состав рабочего проекта:

![]() детальная структура САПР, ее подсистем, взаимосвязей;

детальная структура САПР, ее подсистем, взаимосвязей; ![]() алгоритмы;

алгоритмы;

![]() формирование математического, программного,

информационного, организационного обеспечения;

формирование математического, программного,

информационного, организационного обеспечения;

![]() документация для монтажа, настройки и

эксплуатации КСАП.

документация для монтажа, настройки и

эксплуатации КСАП.

Комплектность документов должна соответствовать РД 50-617-86. Спецификацию на САПР выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 19.202-78. Она состоит из разделов: документации, комплексы, компоненты.

Примеры некоторых документов

1) Описание информационного обеспечения.

2) Описание ИО.

3) Каталог БД.

4) Инструкция по формированию БД.

5) Инструкция по ведению БД.

6) Руководство администратора информационного обеспечения (инструкции по работе с БД).

7) Данные (данные об объектах предметной области САПР).

8) Общее описание САПР.

9) Описание подсистем.

10) Методика (технология) автоматизированного проектирования.

11) Инструкция по применению.

12) Программа и методика испытаний.

Цель - создание работоспособного КСАП, обеспечивающего выполнение проектирования объектов (проектных процедур), предусмотренных техническим заданием на систему, и подготовка к проведению стадии «Введение в действие».

1. Изготовление компонентов САПР (ТО, ПО, ИО).

2. Автономная отладка и испытания компонентов КСА.

Цель - обеспечение возможностей промышленного функционирования САПР, определение фактических технико-экономических показателей системы, соответствие САПР техническому заданию и требованиям нормативно- технической документации.

1. Подготовка организации к вводу САПР в действие.

2. Строительно-монтажные работы.

3. Комплектация САПР поставляемыми комплексами средств автоматизации, техническими и программными средствами.

4. Пуско-наладочные работы.

5. Проведение опытной эксплуатации САПР.

6.

Проведение

приемочных испытаний.

5. Лингвистическое обеспечение САПР.

|

Рисунок 8 - Классификация языков САПР

Языки программирования - языки, предназначенные для описания ПО. Требования к языкам программирования:

1. Удобство использования.

2. Универсальность.

3. Эффективность объектных программ.

Удобство использования – выражается в затратах времени программиста на освоение языка и главным образом на написание программ на этом языке.

Универсальность определяется возможностями языка для описания разнообразных алгоритмов, характерных для программного обеспечения САПР.

Эффективность объектных программ (т.е. программ, полученных после трансляции на машинный язык) оценивается затратами машинного времени и памяти на использование программ.

Машинно-ориентированные языки (языки ассемблера или автокады) наиболее отвечают требованиям универсальности и эффективности объектных программ.

Эти языки наиболее близки к языкам машинных команд и поэтому для их перевода на этот язык требуются простые трансляторы (ассемблеры).

Однако языки ассемблера неудобны для человека.

Их используют для разработки только тех модулей по САПР, которые требуют для исполнения больших вычислительных ресурсов, существенно влияющих на общие затраты времени и памяти.

Языки проектирования – предназначены для описания информации об объектах и задачах проектирования.

Входные языки – служат для задания исходной информации об объектах и задачах проектирования и включают в себя языки описания объектов (ЯОО) и языки описания заданий (ЯОЗ).

Первые служат для описания свойств проектируемых объектов, вторые

– для описания заданий на выполнение проектных операций.

Схемные языки применяют для описания принципиальны электрических схем в и/с проектирования электронных устройств.

Графические языки – основа лингвистического описания в и/с геометрического моделирования и машинной графики.

Языки моделирования – используют для описания информации, предоставленной алгоритмом функционирования. Например, в и/с имитационного моделирования систем массового обслуживания.

Выходные языки используют для выражения результатов выполнения проектных процедур на ЭВМ.

Языки сопровождения применяют для корректировки и редактирования данных при выполнении проектных процедур.

Промежуточные и внутренние языки.

Промежуточный язык предназначен для представления информации на определенных стадиях ее переработки в ЭВМ.

Промежуточные языки являются более универсальные, чем входные языки, для которых характерна узкая проблемная ориентация.

Промежуточный универсальный язык отражает особенности широкого класса проектируемых объектов и в определенном смысле является инвариантным.

Промежуточные языки используют для организации так называемых программных систем.

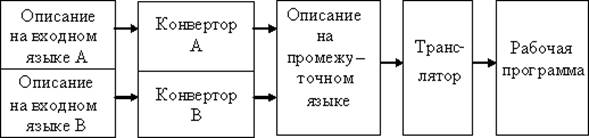

|

Рисунок 9 - Структура программной системы

Конвертор – это специальная транслирующая программа, которая переводит описание с входного языка на промежуточный.

Преимущества двухуровнего лингвистического обеспечения заключается том, что программная система легко настраивается на новые классы объектов.

1. Диалоговые языки предназначены для обеспечения диалогового режима функционирования САПР. Диалоговый язык объединяет в себе средства входного, выходного и сопровождения, служит для оперативного обмена информацией между человеком и ЭВМ.

2. Различают пассивные и активные диалоговые языки, которые используют для организации, соответственно, пассивного и активного диалоговых режимов.

3. В пассивном диалоговом режиме инициатива диалога принадлежит ЭВМ. В заранее определенных точках выполнения программы предусматривается возможность прерывания вычислительного процесса и обращения системы к пользователю.

Сообщения системы строятся таким образом, что от пользователя требуются ответы типа «да» или «нет» или выбор ответа из данного меню.

Поэтому язык пользователя оказывается очень простым – он состоит из действий означающих «да», «нет» или подтверждение или выбор из множества вариантов ответа.

Для использования пассивных языков практически не требуется какой- либо подготовки в области лингвистического обеспечения САПР.

4. Типы обращения ЭВМ к пользователю. Различают следующие виды (типы) обращений:

- запрос;

- информационное сообщение;

- подсказка;

Запрос предусмотрен в двух случаях:

![]() когда от пользователя требуются исходные данные;

когда от пользователя требуются исходные данные;

![]() когда

требуется выполнить выбор из множества возможных

предложений проектирования.

когда

требуется выполнить выбор из множества возможных

предложений проектирования.

При запросе варианта пользователю обычно предлагается «меню».

Во многих системах предусмотрен т.н. выбор «по умолчанию», т.е. автоматический выбор некоторого основного или текущего варианта, когда, например, пользователь затрудняется дать определенный ответ.

Информационное сообщение используется для передачи пользователю

промежуточных и окончательных результатов решения, а также сведений о состоянии его задания. На эти сообщения не требуются реакции пользователя.

Подсказка – применяется в тех случаях, когда действия пользователя ошибочны, например, при грамматических ошибках пользователя или при выборе вариантов из «меню» и т. п.

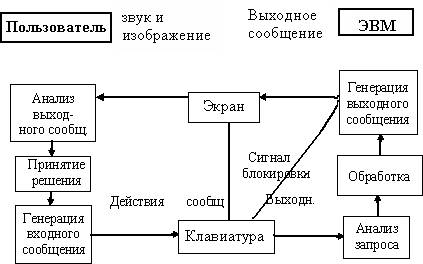

1. Диалоговое взаимодействие (диалог) представляет собой регламентированный обмен информацией между человеком и вычислительной машиной, осуществляемый в реальном масштабе времени и направленный на совместное решение задачи.

Инициатором диалога является человек, который выбирает цель и в какой-то мере может влиять на способы ее достижения.

2. Разделение функций между человеком и ЭВМ состоит в следующим:

- человек ставит задачу;

- система представляет средства для решения подзадач;

- производится совместное решение подзадач; окончательное объединение результатов;

- принятие проектных решений остается за человеком;

3. Понятие диалоговой системы (ДС).

Комплекс средств автоматизации в САПР является партнером человека по диалогу и представлен в виде диалоговой системы.

Диалоговой системой (подсистемой) называют систему (подсистему), которая обеспечивает функционирование в режиме диалога.

Д.С. могут быть однопользовательскими многопользовательскими с коллективным доступом пользователей к ресурсам системы.

Технической базой диалоговой системы могут быть:

- локальные и удаленные терминалы в составе центрального вычислительного комплекса;

- АРМ;

- локальная сеть АРМ;

- сеть ЭВМ, включающая ЦВК, АРМ;

4. Понятие сообщения.

Обмен информацией между партнерами диалога осуществляется по средством передачи сообщений и управляющих сигналов.

В состав сообщения входит информация следующего вида:

- пояснения;

- предупреждения;

- обучения;

- указания т.д.

Среди множества диалоговых сообщений различают входные и выходные.

Входные сообщения порождаются человеком с помощью средств вода.

Выходные сообщения формируются системой на экране терминала в виде текста или изображения.

Диалоговые обмены – это элементарный шаг (квант, часть) диалога, который включает следующие фазы:

- выдача выходного сообщения;

- анализ сообщения пользователем;

- ввод входного сообщения в ЭВМ;

-

выполнение

обработки введенной информации.

выполнение

обработки введенной информации.

Рисунок 10 - Структурная схема диалогового взаимодействия человека и ЭВМ

Диалоговый обмен связывает выходные, входные сообщения и обрабатывающие программы.

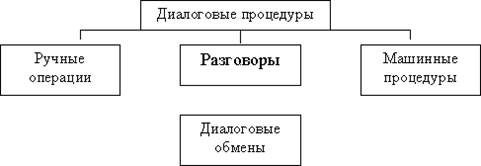

Более крупной компонентой диалога является разговор – это информационно связанная последовательность диалоговых обменов, направленная на выполнение некоторой функции системы.

Еще более общей компонентной диалога является диалоговая процедура, которая включает в себя помимо человеко-машинных разговоров и диалоговых обменов также ручные операции пользователя и машинные процедуры.

|

Рисунок 11 - Иерархия элементов диалога

При организации диалога возможно синхронное и асинхронное взаимодействие человека и ЭВМ.

1. Синхронный способ взаимодействия характеризуется тем, что партнеры диалога активизируются неочередно.

2. Асинхронный способ взаимодействия обеспечивает:

- возможность выдачи экстренных сообщений от системы, которые прерывают процесс набора входного сообщения

- ввод экстренных запросов пользователя, который может приостановить вывод сообщений системы.

Варианты асинхронного диалога:

а) двухфазная обработка запросов;

б) сканирующий вывод системы с оперативным вмешательством пользователя.

3. В активном диалоговом режиме инициатива начала диалога может быть двусторонней, т.е. возможности прерывания вычислительного процесса принадлежит как ЭВМ, так и пользователю.

Пользователь может в произвольный момент прервать вычисления и обратиться к ЭВМ.

Активные диалоговые языки может быть близкими к естественному языку человека, но с ограниченным набором возможных слов и фраз. Вместе с тем число различных директив, т.е. предписаний для вычислительной системы, может быть сравнительно большим.

Для активного диалога требуется существенно более сложное ПО, чем для пассивного.

ПО занимает особое место в САПР, т.к. в программе реализуются методы автоматизированного проектирования.

Сложность ПО объясняет большие затраты средств на его разработку – до 90% от общей суммы, выделяемой на создание САПР.

ПО САПР представляет собой совокупность программ на машинных носителях с необходимой программой документацией, предназначенной для выполнения автоматизированного проектирования.

ПО вообще подразделяют на базовое, общесистемное и специализированное.

Технические средства САПР работают в среде этих видов ПО.

|

Рисунок 12 - Взаимодействие ПО САПР

Базовое и общесистемное ПО образует операционную среду, т.е. операционную систему в которой функционирует специализированное ПО.

Функция специализированного ПО – получение проектных решений. Операционные системы включают в себя программы двух групп:

1. Обрабатывающие

2. Управляющие

|

Рисунок 13 – Состав операционной системы

Программы управления заданиями выполняются с помощью языка управления заданиями. Например, с помощью этого языка можно задать машине последовательность действий:

- ввод;

- трансляция;

- загрузка в память машины;

- решение;

- вывод информации;

Программы управления данными обеспечивают поиск, хранение, загрузку в ОП обработку файлов.

Обрабатывающие программы – это трансляторы с алгоритмическими языками, библиотеками стандартных программ и системным обслуживанием сервисных программ.

Программа пользователя на алгоритмическом языке – это исходный модуль.

В результате трансляции получают программу, которая называется объектным модулем.

Различные объектные модули собираются в единую программу с помощью обслуживающей программы, которую называют редактором связей или просто редактором.

Результат редактирования – это программа называемая загрузочным модулем.

Программа-загрузчик выполняет редактирование и загрузку программ в ПО.

Примеры других обрабатывающих программ: программа отладчик – для отладки программ, т.е. для обеспечения и ускорения поиска допущенных ошибок.

По функциональному значению ПО САПР можно разделить на ряд программных комплексов или подсистем.

Можно выделить следующие виды подсистем по САПР: проектирующие, обслуживающие и инструментальные.

Рисунок 14 - Классификация ПО САПР по функциональному назначению

Проектирующие и/с предназначены для получения законченного проектного решения и делятся на проблемно- и объектно-ориентированные.

Проблемно-ориентированные и/c выполняют унифицированные проектные процедуры, не зависимые от объекта проектирования.

Объектно-ориентированные и/с используются для проектирования объектов определенного класса.

Проектирующие и/с входят в состав специализированного ПО.

Обслуживающие и/с предназначены для поддержания работоспособности проектирующих и/с и входят в состав общесистемного ПО.

Инструментальные и/с – представляют собой технологические средства предназначенные для разработки, развития и модернизации ПО САПР.

В состав инструментальных средств, которые используют в процессе работы САПР входят:

- системы управления базами данных (СУБД) и файлами;

- средства для работы с общими структурами данных в ОП;

- языковые процессоры для обеспечения взаимодействия с пользователями (диалоговая и/с ПО);

- средства машинной графики.

1. Принцип системного единства означает, что при ПО САПР связи между и/с должны обеспечивать ее целостность.

2. Принцип развития – ПО САПР должно создаваться и функционировать с учетом пополнения, совершенствования и обновления и/с

3. Принцип совместимости – языки, символы, коды, информация и связи между и/с должны обеспечивать их совместное функционирование и сохранить открытую структуру системы в целом.

4. Принцип стандартизации. При разработке ПО САПР необходимо унифицировать и стандартизировать ПО, инвариантное с проектируемым объектом.

1) Адаптируемость – приспосабливаемость ПО к функционированию в различных условиях. Это связано с изменением самих объектов проектирования.

2) Гибкость – возможность легко вводить изменения, дополнения, направления в ПО при сохранении всей системной организации.

3) Компактность – потребление минимальных ресурсов ЭВМ (памяти, времени центрального процессора ЭВМ).

4) Мобильность – способность функционирования ПО САПР на различных технических средствах.

5) Надежность – обеспечение – получения достоверных результатов проектирования.

6) Реактивность – обеспечение быстрого решения задачи при ориентации на пользователя, не являющегося специалистом в области ВТ и программирования.

7) Эволюционируемость - пополнение САПР новыми программами, расширяющими возможности системы.

Специализированное ПО – это сложный комплекс программ, насчитывающий десятки сотни тысяч операторов алгоритм. языков.

Для успешного создания такого сложного комплекса его разделяют на модули в определенной мере самостоятельные программные компоненты.

Преимущества модульного принципа.

1) Степень автономности модулей должна обеспечивать их разработку независимо друг от друга.

Тогда программирование модулей по сформированному ТЗ выполняют параллельно во времени несколько программистов.

Однако модули не должны быть слишком мелкими, т.к. излишнее дробление, т.е. усложнение структуры, приведет к увеличению числа межмодульных связей.

В различных маршрутах проектирования имеет место большое количество близких по содержанию операций, которые могут быть реализованы по типовым программам.

Поэтому при модульном построении спец. ПО создают ограниченное число как типовых, так и нетиповых модулей.

Различное содержание таких модулей обеспечивает большое число маршрутов проектирования.

Любой новый заранее непредусмотренный маршрут удается реализовать на основе уже имеющихся модулей или вообще без разработки.

Модульная структура специального ПО обладает свойством иерархичности. Это означает, что любую совокупность модулей целесообразно считать отдельным модулем. Для этого указания совокупность должна иметь признаки самостоятельной программы или входить как составная часть в несколько сочетаний модулей, реализующих маршруты проектирования.

7 Информационное обеспечение САПР

Назначение ИО – предоставление пользователям САПР необходимых данных для выполнения предусмотренных в САПР проектных операций и процедур.

Данные – сведения о некоторых фактах, позволяющие делать определенные выводы.

Другими словами, основное назначение ИО, представлять пользователям САПР достоверную информацию в определенном виде.

Примеры ИО САПР:

- типовые проектные решения (например, описание технологий);

- типовые элементы и комплектующие изделия;

- каталоги (станки, инструменты, оснастка, приспособления).

Различают два основных вида информационных систем:

1. Банки данных (БнД).

2. Информационно-поисковые системы (ИПС).

Эти системы различаются в основном информационным языком, с помощью которого осуществляется описание информации и манипуляции над ней.

БнД = БзД + СУБД

Информационный язык БнД – это совокупность двух языков:

- языка описания структуры данных (ЯОД);

- языка манипулирования данными (ЯМД).

БнД – совокупность специально организованных данных, рассчитанных на применение в большом количестве прикладных программ, т.е. тех данных, которые обрабатываются более чем в одной программе (программном модуле).

В БзД данные должны быть представлены в одной из форм, допустимых в рассматриваемом БнД.

СУБД реализуется посредством специального ППП, которые предназначены для:

- накопления (ввод; изменения; модификация);

- хранения;

- поиска информации (извлечения) Таким образом, СУБД реализует доступ к БнД.

1. Архив – справочные данные о типах, параметрах, структуре унифицированных деталей и приборов; типовых проектах и тех. процессах; материалах и т.д.

2. Рабочий массив (РМ) – содержит результаты выполнения предыдущих этапов проектирования конкретных объектов, предназначенные для использования на последующих этапах.

РМ представлены в виде кодов, записанных на различные программные носители НМД, НМЛ, и т.д.)

Примеры РМ: - конструкторская документация и технические описания РМ можно называть информацией о проекте.

Информационный язык ИПС – это, как правило, ограниченный язык, с помощью которого описывают содержание документальных источников информации (статей, книг, стандартов и т.д.) в виде набора понятий, отражающих основное содержание документов.

Различают 2 основных вида ИПС:

- документальные (указатели в книге; библиотечный каталог);

- фактографические (телефонный справочник; адресная книга; каталог изделий).

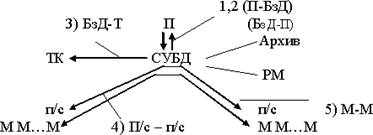

Удобно показывать в виде обмена данными.

|

Рисунок 15 - Информационные потоки в САПР

П – пользователь; ТК – технологический комплекс; п/с – подсистема САПР; М – модуль (программный)

Потоки:

1. П – БзД

2. БзД – П

3. БзД – ТК

4. п/с – п/с

5. М – М

1. Потоки 1 и 2 используются при занесении или корректировании данных в БзД инженерами пользователями САПР или получении ими необходимой информации из БзД.

2. Поток 3 необходим для передачи управляющей информации, получаемой в САПР, на автоматическое технологическое оборудование.

3. Поток 5 служит для информационной связи прикладных программ, входящих в к-л маршрут проектирования, между собой, а поток 4 – для информационной связи различных подсистем. Наличие потока ПС – ПС (4) – необходимое условие реализации сквозного автоматизированного проектирования сложных объектов.

В крупных САПР БнД обычно состоит из нескольких частей: центрального банка данных (ЦБнД) и локальных банков данных (ЛБнД).

ЦБнД содержит сведения, используемые в различных и/с; СУБД в этом случае является общецелевой.

ЛБнД привязан к конкретной и/с САПР и имеет специализированную СУБД.

Рисунок 16 – Специализированная система базы данных

1. Полнота информации – означает достаточность данных из нормативных документов и полученных в результате выполнения предыдущих этапов для выполнения проектной процедуры.

2. Неизбыточность информации (сокращение избыточности). Одни и те же сведения не пользуются в различных и/с САПР, входят в массивы исходных данных для многих программ. Это может привести к многократному дублированию одних и тех же данных в различных частях БзД. Отсутствие такого дублирования означает выполнение принципа неизбыточности. Выполнение этого требования позволяет избежать нерационального использования памяти.

3. Достоверность информации (целостность) – означает отсутствие противоречивых, неверных, избыточных данных в БзД.

Для поддержания достоверности информации необходимо своевременно вносить изменения, причем одновременно должны меняться данные во всех массивах, в которых имеется дублирование сведений. Достоверность обеспечивается также системой защиты данных от случайных наложений и изменений.

4. Независимость представления данных от типов запоминающихся устройств и способов их физической организации.

Это достигается двух уровневой системой представления информации (данных): логического и физического.

Логический уровень – содержит представления о структуре данных и предназначены для использования разработчиками прикладных программ.

Физический уровень – отражает способ хранения и структуру данных с учетом их размещения на конкретных носителях информации в запоминающих устройствах ЭВМ.

5. Быстродействие связано с необходимостью минимизации затрат времени на доступ к информации.

Например, при обращении к БзД в диалоговом (интерактивном) режиме реакция системы не должна затягиваться более чем на несколько секунд.

6. Минимизация затрат памяти.

Это требование выполняется путем устранения избыточности данных, своевременного удаления ненужных данных, сбросом устаревших сведений на более дешевые носители.

7. Защищенность данных означает свойство противостоять несанкционированному доступу к данным. Защита реализуется самой СУБД, которая сравнивает информацию пользователя, хранимую в системе, с шифром, указанным при входе в систему.

Существуют три основных структуры БД (модель представления данных)

- Реляционная (РМД);

- иерархическая (ИМД);

- сетевая (СМД).

1. Реляционная модель данных (реляционная структура) – представляет собой простые двумерные таблицы. Каждая таблица содержит группу однотипных записей, причем каждая запись может быть связана с другими таблицами. БД, имеющие подобную структуру называются реляционными.

Рисунок 17 – Пример реляционной БзД

Каждый столбец в таблице называется атрибутом. Строки являются кортежами, т.е. упорядоченными множествами. Столбцы в таблице - элементы данных, строки – записи.

Запись – это объединение значений связанных атрибутов. Атрибут – это некоторая характеристика объекта (скорость, мощность). Упорядоченная совокупность записей данных называется файлом данных или набором данных.

Достоинства реляционной модели:

- простота;

- независимость данных;

- гибкость;

2. Иерархическая модель данных (ИМД) (Древовидная структура) Уровень 1

Рис 18 - Иерархическая древовидная структура БзД

Вершина дерева ставится в соответствие совокупности атрибутов данных, характеризующих некоторый объект, ребра отражают смысловые связи.

Типы вопросов из иерархических БД:

1. Найти узлы для заданных устройств (машин)

2. Найти детали для заданных узлов.

Трудности при использовании иерархической БД возникают при изменении типа запросов.

Например, если появится запрос. Найти узлы, включающие заданную деталь, то необходимо посмотреть все записи узлов и все связанные с ними записи деталей, что неудобно. Для реализации такого запроса было бы целесообразно переупорядочить БзД и построить новую иерархию от записей о деталях к записям об узлах.

3. Сетевые модели данных разрабатывают с целью удовлетворения различных типов запросов.

В сетевой модели данных в принципе разрешены любые группирования записей и организация произвольных связей между ними.

Рисунок 19 – Сетевая модель данных

8 Техническое обеспечение САПР

ТО САПР совместно с ПО является инструментальной базой САПР, в среде которой реализуются другие виды обеспечения САПР

Рисунок 20 - Роль и место ТО в структуре САПР/КСАП

- ВТ;

- оргтехника;

- средства передачи данных;

- измерительные и др. устройства.

- отображение введенной информации с целью ее контроля и редактирования; (получение изображения на экране).

- преобразование информации (изменения формы представления данных, перекодировки, трансляции, выполнение арифметических и логических операций, изменения структуры данных и т.д.) ( - это все операции по редактированию).

- отображение итоговых и промежуточных результатов решения. (вспомним команду MOVE, COPY, MIRROR – присутствует (после обозначения объекта и задания базовой точки) – пользователя промежуточное изображение, затем после команды ENTER окончательное.

- документирование проектной информации (чертежи оформленные в соответствии с ЕСКД).

- оперативное общение проектировщика с системой в процессе решения задачи (это то, что мы ранее называли диалогом человека и машины – машина реагирует на ваши запросы. вы отвечаете на запросы машины, вы можете приостановить вычислительный процесс или диалог-команда Ctrl-C).

Для выполнения решения этих задач (функций) ТС САПР должны содержать, процессоры, оперативную память (ОП), внешние запоминающие устройства (ВЗУ),устройства ввода, вывода информации (УВВИ), технические средства машинной графики, устройства оперативного общения человека с ЭВМ, устройства, обеспечивающие связь ЭВМ с удаленными терминалами и др. машинами.

При необходимости создания некоей родственной связи САПР с технологическим оборудованием в состав ТО должны быть включены

устройства, преобразующие результаты проектирования в сигналы управления станками, различными технологическими комплексами.

Рассмотренные задачи ТО решаются совместно с общесистемным ПО (т.е. операционными системами ЭВМ).

Совокупность ТО ЭВМ и ее ПО называют вычислительной системой.

ОС – организует вычислительный процесс в ВС.

Рисунок 21 – Состав технического обеспечения САПР

ВЗУ – внешние запоминающие устройства УВВИ – устройства ввода – вывода информации УОС – устройства оперативной связи

УМГ – устройства машинной графики УПД - устройства подготовки данных НМД, НГМД, НМЛ – накопители на магнитных дисках, на гибких магнитных дисках, на магнитных лентах.

К центральным устройствам, осуществляющим непосредственную обработку данных, относятся центральный процессор, ОЗУ и процессор вода вывода.

К периферийным устройствам относятся устройства выполняющие функции ввода – вывода, подготовки данных и хранения больших объемов информации.

Центральный процессор предназначен для преобразования информации в соответствии с выполняемой программой, управления вычислительным процессом и устройствами, работающими совместно с процессором.

ОЗУ – выполняет функции хранения, приема и выдачи данных и программ.

Процессоры ввода – вывода предназначены для управления обменом информацией между ОЗУ и периферийными устройствами без участия центрального процессора; согласования скорости работы ПУ и ОЗУ, унификации программирования ввода – вывода и обеспечения возможности подключения новых ПУ.

Устройства сопряжения интерфейсов – это совокупность оборудования осуществляющего сопряжение канала ввода – вывода с устройствами управления ПУ.

1. ВЗУ – внешне запоминающие устройства, предназначены для хранения больших объемов информации, организации баз данных.

2. УВВИ – устройства ввода – вывода информации осуществляют ввод – вывод с перфоносителей и документирование принятых проектных решений.

3. УОС с ЭВМ – устройство оперативной связи с ЭВМ – устройства позволяющие пользователю общаться с ЭВМ (дисплеи и устройства речевого ввода – вывода)

4. УМГ – устройства машинной график предназначенные для ввода – вывода и документирования графической информации.

5. Технические средства теледоступа и сетей ЭВМ – осуществляют связь ЭВМ с удаленными пользователями САПР, между всеми ЭВМ, входящими в КТЕ САПР при организации сети проектирования.

6. Устройства связи с технологическим оборудованием, позволяет, минуя промежуточные носители, создавать данные о спроектированных системах автоматизации производства, станкам СЧПУ и др. аналогич. оборудования.

7. УПД – устройства подготовки данных и программ на различных носителях без участия ЭВМ.

Список используемой литературы

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Михеева. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 384 с.

2. Красильников Г. А. Автоматизация инженерно-графических работ: учебник / Г. А. Красильников, В. В. Самсонов, С. М. Тарелкин – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 256 с.

3. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.

4. Хрящев В.Г., Шилова Г.М. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

5. Корячко В.П., Курейчик В.М., Норенков И.П. Теоретические основы САПР. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

6. Иванько А.Ф., Шурыгин В.Н. САПР. Методические указания по выполнению лабораторных работ. - М.: Мир книги, 1994.

7. Автоматизация работы в КОМПАС-График: Анатолий Герасимов — Москва, БХВ-Петербург, 2010 г.- 608 с.

8. Компас-3D V10: Анатолий Герасимов — Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2008 г.- 976 с.

9. Компас-3D V11 на примерах: Павел Талалай — Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2010 г.- 616 с.

10. Компас-3D V11. Полное руководство (+ DVD-ROM): Н. В. Жарков, М. А. Минеев, Р. Г. Прокди — Москва, Наука и техника, 2010 г.- 688 с.

11. Компас-3D v11. Эффективный самоучитель: А. М. Доронин, Н. В. Жарков, М. А. Минеев, Р. Г. Прокди — Санкт-Петербург, Наука и техника, 2010 г.- 688 с.

12. Компас-3D. Проектирование в архитектуре и строительстве: Е. М. Кудрявцев — Москва, ДМК Пресс, 2008 г.- 544 с.

13. Компас-3D. Проектирование в машиностроении: Е. М. Кудрявцев — Санкт-Петербург, ДМК Пресс, 2009 г.- 440 с.

14. Компас-3D. Проектирование и расчет механических систем: Е. М. Кудрявцев — Москва, ДМК Пресс, 2008 г.- 400 с.

15. Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика : учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования / В. Н. Аверин. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 224 с.

16. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Практикум / Л. А. Залогова. – 2-е изд. – М.: Лаборатория базовых Знаний, 2005. – 320 с.

17. Красильников Г. А. Автоматизация инженерно-графических работ: учебник / Г. А. Красильников, В. В. Самсонов, С. М. Тарелкин – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 256 с.

18. Тимофеев Г. С. Графический дизайн: учебный курс / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с.

19. Луций С.А. Изучаем Photoshop / С. А. Луций. – Спб.: Питер, 2003. – 411 с.

20. Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика. - М.: «Радио и связь», 1995.

21. Пореев В.Н. Компьютерная графика. Учебное пособие. СПб. BHV-Санкт-Петербург, 2002. – 432.

22. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 1995.

23. Омельченко В. П. Практикум по общей информатике: учебное пособие/ Под ред. проф. В.П. Омельченко – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 304 с.

24. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч. 1: Основы информатики и информационных технологий. / Ю. А. Шафрин – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 320 с.

25. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч. 2: Основы информатики и информационных технологий. / Ю. А. Шафрин – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 347 с.

26. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе. Второе издание. М., Сп-б, Киев, Издательский Дом «Вильямс», 2001;.

27. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. М., Мир, 2001;.

28. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Практикум / Л. А. Залогова. – 2-е изд. – М.: Лаборатория базовых Знаний, 2005. – 320 с.

29. Тимофеев Г. С. Графический дизайн: учебный курс / Г. С. Тимофеев, Е. В. Тимофеева – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.