Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа»

Тема:

«Важность изучения комет для будущей цивилизации»

(исследование)

Авторы исследования:

Родимкин Илья, Кречетова Алена,

учащиеся 10 «К» класса,

Романовской школы

Руководители проекта:

Пронуза Наталья Викторовна,

учитель физики Романовской школы,

Лапина Ирина Константиновна,

ведущий инженер

Краснопресненской московской обсерватории

Москва, 2018

Содержание

Введение………………………………………….…………………………...…..3

1. О кометах ……………………………………...………...............................….5

2. Какими видами энергии обладают кометы……………………..…...…..10

Заключение…………………………………………………………………...…14

Список литературы………………………………………………………...….15

Введение

Любое развитие технологий непрерывно связано с развитием и созданием

фундаментальных исследований. Еще с Древних времен изучение «Законов Вселенной»

(движение Планет, звезд, влияния Солнца и прочее) относилось к самым важным

наукам. С технологическими «скачками», произошедших в 19-20 веках, произошло и

изменение фундаментальных гипотез. Астрономия, как и многие другие науки

пережила своеобразную «революцию»: с помощью различных телескопов, вынесенных

за пределы земной атмосферы, человечество смогло исследовать далекие объекты, а

также получить множество данных о звездах и иных космических объектах. В нашем

городе есть несколько обсерваторий, но самой старой и важной является

Краснопресненская обсерватория ГАИШ МГУ. На сегодняшний момент именно ученые из

этой обсерватории внесли наибольший вклад в изучение звезд, комет и иных

космических тел. Однажды, побывав в этой обсерватории,

мы вместе с одноклассниками «зарядились» энергией, наверное, на всю оставшуюся

жизнь. Понимая, что здесь наши возможности могут быть безграничны, мы захотели

не только расширить рамки своих познаний, но и донести наши стремления до своих

сверстников.

В современном мире активно развивается тенденция «космического туризма». Для этого необходимо развитие технологий по открытию и способам применения новых видов энергии, например, энергии малых небесных тел. Поэтому мы решили сделать исследование на тему: «Важность изучения комет для будущей цивилизации».

Цель:

«Показать возможность использования энергии комет для обеспечения работы космических околоземных станций».

Актуальность:

«Традиционно

интерес к кометам вызван стремлением найти новую информацию о ранней истории

Солнечной системы, но их

изучение с другой точки зрения открывает возможность использования их энергии

для землян, например - для обеспечения работы

космических станций на околоземной орбите».

Объект исследования:

Литература по исследуемому вопросу.

Предмет исследования:

Архивные материалы Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ.

Гипотеза:

«Со временем земная цивилизация поставит на службу человеку внеземные источники энергии, например, сможет использовать для своих нужд механическую, химическую и другие виды энергии комет и иных космических объектов».

Задачи:

1.Изучить литературу и архивные материалы Краснопресненской обсерватории по данной теме и обобщить полученную информацию.

2.Проанализировать материалы последних лет, находящиеся в общем доступе, о выбросе энергии кометами.

3. Составить прогноз на развитие земных технологий, которые позволят получать и использовать для нужд земной цивилизации энергию комет.

1.

Основные понятия о кометах

Комета - небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в

виде конического сечения.

При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.[8]

Существуют так называемые «долгопериодические» и

«короткопериодические» кометы. «Долгопериодические кометы»,предположительно, прилетают во внутреннюю Солнечную

систему из облака Оорта,

в котором находится огромное количество кометных ядер. Небесные тела,

находящиеся на окраинах Солнечной системы, в основном, состоят

из летучих веществ (замёрзших

воды, аммиака, метана с вкраплениями пыли и силикатных камней разных размеров),

испаряющихся при подлёте к Солнцу.

Двести из четырехсот короткопериодических комет наблюдались в более чем одном прохождении перигелия, то есть в самой ближайшей точке орбиты данного тела от Солнца. Кометы, с перигелием , меньшим чем у орбиты Меркурия, называют околосолнечными.

Современные ученые разделяют кометы на «семейства». Большинство самых короткопериодических комет, с периодом от 3-х до 10 лет, образуют семейство Юпитера. Существуют также семейства Сатурна, Урана и Нептуна. Например, знаменитая комета Галлея, возвращающаяся к Солнцу каждые 75-76 лет, относится к семейству Нептуна.

Кометы

движутся по вытянутым эллиптическим орбитам.

Кометы

движутся по вытянутым эллиптическим орбитам.

Все кометы выглядят как туманные объекты, за которыми тянется хвост, иногда достигающий в длину нескольких миллионов километров.

В целом, кометы состоят из ядра, комы и хвоста.

Ядро — твёрдая часть кометы, имеющая сравнительно небольшой размер.

Кома — облако из пыли и газа, окутывающее ядро кометы. Небольшое ядро, диаметром в несколько километров, может иметь вокруг себя кому в 80 тысяч километров в поперечнике. «Кома» с «ядром» составляют «голову» кометы. Приближаясь к Солнцу «голова» увеличивается, и, чаще всего, появляется «хвост».

Хвост кометы — вытянутый шлейф из пыли и газа кометного вещества. При приближении к Солнцу он становится видимым, так как на нем рассеивается солнечный свет. Хвост направлен от Солнца.

Основные газовые составляющие комет.

Атомы: водород (Н), кислород (O), углерод (C ), сера ( S), натрий (Na), железо (Fe), кобальт (Co), никель ( Ni).

Молекулы: Н2O, О2, С3, CN, СН, СО, HCN, СH3CN, H2CO.

Ионы: H2O+ , H3O+ , OH+, CO+, CO2+, CH+, CN+.

Изучением небесных тел, в том числе и комет, занимались во все времена многие ученые. В своё время сенсационное открытие сделал российский ученый-астроном Николай Федоровский. Согласно его расчетам и наблюдениям, к Земле приближается мегакомета, которая упадет в конце октября. «Про Тунгусский метеорит тоже никто ничего не знал, а потом он благополучно упал в Сибири», – пишет Николай Федоровский.

Объект ученый обнаружил в конце августа, он перемещался по параболоидной траектории с подозрительно большой скоростью. Приблизительные расчеты скорости показали, что небесное тело претендует как минимум на астероид.

Николай Федоровский связался с Киевской обсерваторией, однако там не подтвердили и не опровергли факт приближения астероида к Земле. «Про Тунгусский метеорит тоже никто ничего не знал, а потом он благополучно упал в Сибири», – пишет Николай Федоровский.

«Мало кто знает, что кометы разной крупности регулярно проходят на минимальном расстоянии от Земли. Проходят незамеченными – мало ли какая мелочь летает вокруг планеты. Взять хотя бы Швассманна-Вахманна в 95 году», – отмечает Федоровский.[]

Интересная подробность. В 1986 году американцы засекли астероид гигантского размера, удаляющийся по траектории от Земли. Недолго думая американские ученые рассчитали траекторию, только не «вперед», а «назад». Получилось очень любопытно. Ориентировочно осенью 1844 года эта комета должна была неминуемо встретиться с нашей планетой.

Совершенно непонятно, что отвело астероид от Земли. Однако в некоторых исторических документах того времени описано «огненное тело», наблюдаемое в небе над Европой. Расположение космических тел и их траекторий в том далеком году, которое рассчитали американцы, очень похоже на нынешнюю диспозицию планет.

Более тысячи метеоритных потоков пересекают орбиту Земли и представляют реальную угрозу жизни на планете. На эту проблему обращают внимание участники V Международного аэрокосмического конгресса.

«Ежедневно до 20 метеоритных потоков проходят рядом с орбитой Земли. Мы следим только за девятью из них, в которых обнаружено несколько десятков объектов, представляющих угрозу падения на Землю. Но это лишь малая часть из более чем тысячи потоков, проходящих через орбиту Земли», – заявил на конгрессе доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Александр Викторович Багров.

По его словам, эти метеоритные потоки содержат в себе «объекты размером от песчинок до 200 метров в диаметре». «Именно большое количество метеоров в потоке и их малые размеры затрудняют обнаружение с помощью астрономической аппаратуры, которой сейчас располагает Институт астрономии», – сказал ученый.

Вместе с тем он выразил уверенность, что «для роботизированного телескопа отследить все метеорные потоки, пересекающие орбиту Земли, – задача одной ночи». По мнению представителя Центра планетарной защиты Анатолия Зайцева, угрозу жизни на Земле представляют и астероиды.

«Считается, что в Солнечной системе 2 млн. астероидов размером более 50 метров. Из них обнаружено только 4 тысячи. Следят же за еще меньшим количеством», – констатировал специалист.

«Для создания системы обнаружения и уничтожения астероидов, состоящей из наземной системы обнаружения, а также американской и евразийской системы перехвата, потребуется 2–3 млрд. американских долларов и 5–7 лет работы», – заявил он. Создание такой системы – актуальнейшая необходимость, ведь современный мир весьма уязвим, а комета или астероид могут столкнуться с Землей в любой момент.

О «Розетте» и всплесках энергии

В 2016 году 03 июля несколько приборов на борту Rosetta ESAкосмический аппарат обнаружил признаки события вспышки на комете 67P, на гелиоцентрическом расстоянии 3,32 au от Солнца, исходящем от перигелия. Здесь мы сообщаем о выведенных свойствах выброшенной пыли и об изменении поверхности в месте всплеска. Активность совпала с местным восходом солнца и продолжалась в течение 14-68 минут. Он оставил ледяной патч размером 10 м на поверхности. Изгнанный материал состоял из огнеупорных зерен размером в несколько сотен микрон и зерен водяного льда субмикронного размера. Высокая скорость производства пыли несовместима со свободной сублимацией кристаллического водяного льда при солнечном освещении как единственном процессе ускорения. Дополнительная энергия, накопленная вблизи поверхности, должна была увеличить плотность газа. Мы предлагаем герметичный подповерхностный газовый резервуар, ускорение частиц , рассеяние , твердое состояние: огнеупоры , твердое состояние: летучие , кометы: общие , кометы: индивидуальные: 67P / Чурюмов-Герасименко

2. Какими видами энергии обладают кометы?

В современном мире благодаря активно развивающимся технологиям и своевременному финансированию проектов, астрофизики и другие ученые всего мира могут более подробно изучить многие космические тела, которые были мало изучены до этого. До сих пор кометы, их формы, происхождение и «причудоковатость» их орбит являются «не решенными загадками». О том, что кометы содержат некую энергию , говорят наблюдения ученых, которые фиксируют многочисленные вспышки на поверхности комет.

Что же такое вспышка? Вспышки - это внезапные и короткоживущие события – извержения кометного вещества из внутренних слоев кометного тела. Они наблюдались во многих кометах, в разных масштабах и при различных обстоятельствах. Для объяснения их внешнего вида были разработаны различные модели (Hughes 1990 ; Belton 2010 ). Повторение ранних утренних всплесков на конкретных участках на комету 9P / Tempel 1 было связано с повторной сублимацией водяного льда, замороженной в верхнем поверхностном слое в предыдущую ночь, поскольку сублимация в более глубоких слоях продолжалась бы в течение ночи из-за задержки между подповерхностными и поверхностными циклами температуры (Прилярник, A'Hearn & Meech 2008b). Вспышки, не связанные с местным временем, могут быть вызваны криовальванизмом после кристаллизации аморфного водяного льда в глубине (~ 15 м) и выделением захваченного CO или CO 2 (Belton et al., 2008 ). Кроме того, в качестве причины некоторых вспышек предложено углубление ранее существовавшей трещины в слои, содержащие высоколетучий материал (Skorov et al., 2016 ). Свертывание подповерхностных пустот, образованных более ранней сублимацией летучего вещества (Vincent et al., 2015 ) и обрушивающиеся скалы, создают пылевые облака, которые могут восприниматься как вспышки (Steckloff et al., 2016 ; Vincent et al., 2016 ; Pajola et al. 2017 ).

В 2,5-летнюю миссию Розетты на комете 67P / Чурюмов-Герасименко наблюдалось большое количество вспышек в различных масштабах.

Наблюдая и каталогизируя все вспышки, увиденные на фотографиях, присланных на землю с космических установок.

В каталоге всех оптически обнаруженных всплесков во время прохождения перигелия Vincent et al. ( 2016 ) обнаружили, что события группируются в две группы по местному времени их появления: одна группа произошла ранним утром и была связана с быстрым изменением температуры и вызванным тепловым стрессом, другая группа наблюдалась в начале дня и приписываемых суточной тепловой волне, достигающей более глубокого слоя, обогащенного летучими веществами.

Большинство вспышек кометы 67P были обнаружены только одним прибором (Feldman et al., 2016 ; Knollenberg et al., 2016 ; Vincent et al., 2016). Для многих примерная область источника на земле может быть восстановлена (Vincent et al., 2016 ), но систематический поиск следов изменения индуцированной поверхности еще не выполнен, и во многих случаях это может оказаться затруднительным из-за неопределенности координат области источника.

В нескольких событиях Розетта случайно пролетела сквозь шлейф выброшенного материала, а вспышка была также достоверно подтверждена одним или несколькими инструментами дистанционного зондирования. Эти события обеспечивают особенно ценные наборы данных из-за почти одновременных измерений нескольких инструментов, сильно ограничивающих свойства выталкиваемого материала и временной эволюции процесса вспышки. Такие многоэлектронные наблюдения за вспышкой в 2016 году 19 февраля были проанализированы в Grün et al. ( 2016 год ). К сожалению, местоположение места происшествия этой вспышки не может быть получено с уверенностью. С другой стороны, Pajola et al. ( 2017 год) могли бы детально изучить изменение поверхности, вызванное обрушением скалы, в то время как были доступны лишь небольшие данные об отброшенном материале.

Наиболее актуальна вспышка, которая произошла в 2016 году 03 июля и была обнаружена, по меньшей мере, пятью инструментами на борту Rosetta , так что количество, состав и скорости выталкиваемого материала могут быть получены с некоторой определенностью. Кроме того, точка происхождения этого события, его топографические условия и изменение наведенной поверхности могут быть детально изучены благодаря наличию высококачественных изображений.

Для того, чтобы оценить количество света (1) , рассеянную пылью в факеле к камере и (2) предотвращено от достижения поверхности, мы используем NAC изображение 2016 May 03 00:42 (рис. 2 , справа) в качестве эталона для яркости поверхности в отсутствие шлейфа. На обоих изображениях мы измеряли поверхностную яркость в ~ 3600 круговых апертурах с проецируемыми радиусами 1,72 м. Позиции этих отверстий были вручную выбраны так, чтобы они соответствовали тем же ориентирам, таким как валуны и их тени на обоих изображениях, в результате чего достигалось ~ 3600 парных измерений поверхностной яркости, причем каждая пара состояла из одного измерения на изображении вспышки, и один на эталонном изображении, были j идентифицирует пару. Поверхностная яркость, измеренная на эталонном изображении, была масштабирована с коэффициентом f = 0,842 для учета различного гелиоцентрического расстояния и центральной длины волны. Для каждой пары мы рассчитали отношение R = I outburst / ( fI ref ) (с цветовой кодировкой на рисунке 10 ) и разность I plume = I outburst - fI ref (серая шкала на рисунке 10 ) и усредненные по все пары в пределах 20 × 20 пиксельных квадратов всплывающего изображения. Для вычисления среднего значения Rв квадрате мы рассматривали только освещенные пятна на поверхности. Отношение Rхарактеризует глубину тени и имеет смысл в преимущественно затененной области поверхности. Разница, I plume , соответствует количеству света, рассеянного пылью в плюме. В центральной области шлейфа никакие контуры основной кометной поверхности не могут быть идентифицированы даже при максимально возможном растяжении шкалы яркости. Мы интерпретируем это как оптически толстую область плюма и считаем, что весь полученный свет был рассеян или поглощен пылью. На рисунке рассматривается через значительное количество пыли переднего план факела , который увеличивает значение R . В общем, самая внутренняя область плюма (860 < x <920, 500 < y <600), по-видимому, характеризуется сложным взаимодействием рассеяния света на пыль и поверхностью и затенением пылью. Интерпретация этого региона потребует детальной модели распределения пыли и рассеяния света и выходит за рамки настоящей статьи. Возможно, что самая низкая часть шлейфа выглядит относительно темной, потому что она затенена пылью выше.

Прогноз исследования

В ближайшем будущем использование механической, химической или иной энергии комет станет не только возможным, но и целесообразным. Это станет возможным при развитий технологий, связанных со способами посадки на кометы, тем более, что уже современные достижения баллистиков позволяют точно рассчитать различные траектории. И прецеденты уже есть.

Чудеса баллистиков

Космический аппарат «СТАРДАСТ»

2 января 2004 года достиг кометы 81P/Вильда (Вильда 2), сблизившись с ней на расстояние 240 км. Была проведена детальная фотосъёмка поверхности кометы, собраны образцы вещества из хвоста кометы и 15 января 2006 года капсула с образцами кометного вещества вернулась на Землю.

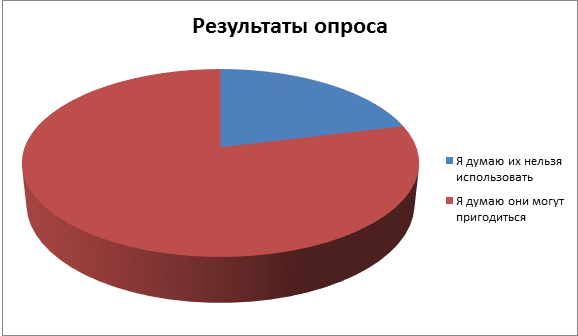

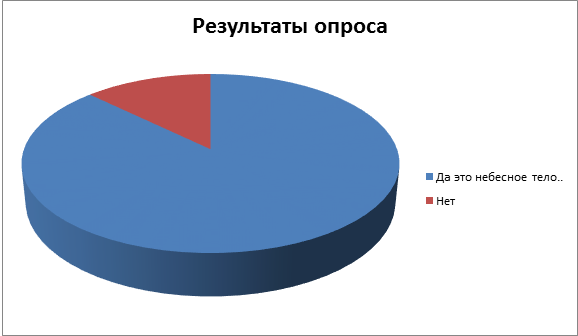

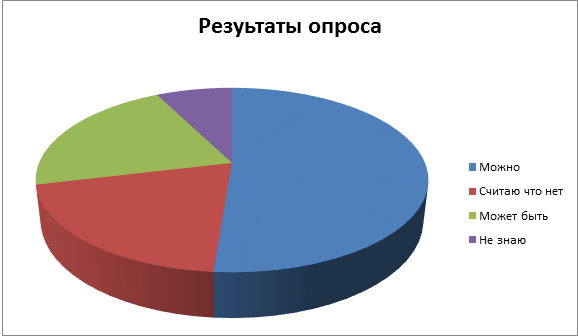

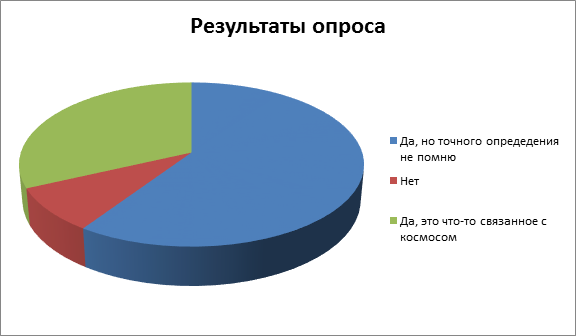

Опрос

Я решил поинтересоваться у сверстников, насколько их занимают мысли об Астрономии и кометах.

Результаты опроса

В этом опросе участвовало человек 46. Отвечали на вопрос учащиеся Романовской школы кружка «Робототехники»

1.Каждому ли человеку нужно изучать астрономию?

2. Вы слышали о кометах? А что это такое?

3. Можно ли использовать кометы во благо человечества? Как вы считаете, каким образом можно было бы использовать кометы?

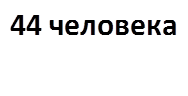

В этом опросе участвовало человек 21

Отвечали на вопрос учащиеся Романовской школы кружка «Робототехники»

1.Каждому ли человеку нужно изучать астрономию?

2. Вы слышали о кометах? А что это такое?

3. Можно ли использовать кометы во благо человечества? Как вы считаете, каким образом можно было бы использовать кометы?

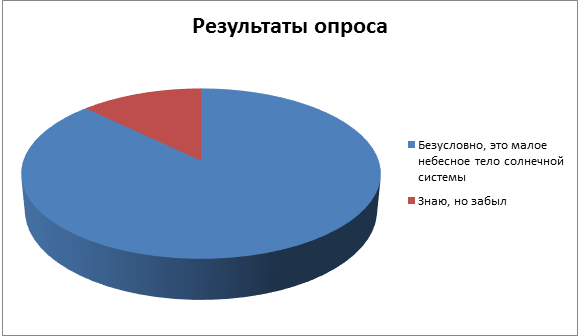

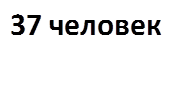

3 В этом опросе участвовало человек 81

Отвечали на вопрос ученики Романовской школы

1.Каждому ли человеку нужно изучать астрономию?

2. Вы слышали о кометах? А что это такое?

3. Можно ли использовать кометы во благо человечества? Как вы считаете, каким образом можно было бы использовать кометы?

Вывод опроса:

По данным диаграммам можно заметить, что у ребят которые так или иначе изучают

астрономию, космос имеют большой интерес к изучению комет, но обучающиеся школы

имеют малый интерес к изучению комет, и мало что представляют о реальной

значимости комет.

Пока я делал свои исследования я наткнулся на Всероссийскую интернет-олимпиаду по нанотехнологиям и увидел задание в разделе физика для школьников, где было задание вставить факт про спутники. И это лишний раз подтверждает актуальность заявленной темы. Вот этот тест Физика для школьников 7 – 11 класса (заочный тур)

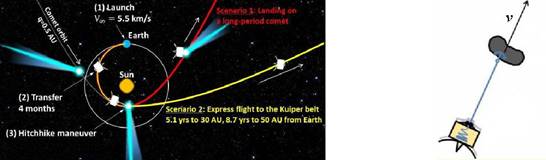

Задача 10. Автостопом на комете

Рис. а Рис. б

В качестве альтернативы «обычным» ракетным двигателям инженеры NASA предложили использовать для разгона космических кораблей трос, сделанный из углеродных нанотрубок (УНТ). В предложенной схеме космический корабль «ловит» на кончик троса пролетающую мимо с большой скоростью комету, и, разматывая натянутый трос, постепенно увеличивает свою скорость. В нужный момент времени трос отделяется, и разогнавшийся корабль продолжает свое путешествие на окраины Солнечной системы.

В При этом,согласно условиям разработчиков, долны быть соблюдены следующие условия:

В Трос из УНТ можно для удобства расчетов представить как «рулон» из листа графена той же массы, длины, диаметра и прочности; плотность графена равна 2260 кг/м3, прочность на разрыв – 1,3·1011 Н/м2; комета движется параллельно курсу корабля и имеет несоизмеримо большую массу; ускорение корабля, «поймавшего» комету, постоянно и равно максимальному; растяжением троса можно пренебречь.

*Формула Циолковского определяет скорость, которую развивает летательный аппарат под воздействием тяги ракетного двигателя: v = I·ln(m/m2), где v – изменение скорости корабля, I – удельный импульс ракетного двигателя, m – начальная масса корабля с топливом, m2 – масса корабля, выработавшего топливо.

Всего – 10 баллов

Заключение

Движущиеся в Солнечной системе со скоростями в десятки километров в секунду, кометы обладают колоссальной кинетической энергией;

при сближении с Солнцем уже на расстоянии 1а.е., то есть рядом с Землей, существенно возрастает интенсивность сублимации частиц с поверхности кометы, при которой высвобождается энергия.

Исследования кометы Чурюмова-Герасименко показали, что периодически происходят мощные выбросы кометного вещества в виде своеобразных фонтанов.

Если сейчас человечество уже научилось не только отправлять к большим и малым телам Солнечной системы Автономные Межпланетные Станции, исследовать их, получая научную информацию с помощью передающих устройств на этих станциях, но также и возвращать космические аппараты на Землю, то вполне вероятно, что в ближайшем будущем астрономы и инженеры найдут возможности использовать для решения научных и практических задач и сами малые тела, в том числе кометы, и их энергию.

Но для этого необходимо развивать новые земные технологии.

Таким образом я подтверждаю свою гипотезу о том, что «Со временем земная цивилизация поставит на службу человеку внеземные источники энергии, например сможет использовать для своих нужд механическую , химическую и другие виды энергии комет и иных космических объектов».

Литература

1.Этюды о Метеорах, Ф.А. Бредихин

2.Хвостатые звезды, Ф. Зигель

3.О хвостах комет, Ф.А, Бредихин

4.Коме6ты и их наблюдение, К.И. Чурюмов

5.Комета Галлея, Д.И. Пономарев

6. Архивные материалы Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ

7.https://academic.oup.com/mnras/article/469/Suppl_2/s606/4565550

8.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0

9. http://enanos.nanometer.ru/contest/18

10. https://vz.ru/society/2006/9/14/48883.html

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.