Н.А. ДУБИНКО. ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ //Вопросы психологии. № 1,

2000, с.53.

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

До недавнего времени внимание исследователей было направлено главным образом на выяснение причин агрессии, а не на поиск средств ее предотвращения или редуцирования. Это можно объяснить широким распространением, с одной стороны, убеждения о том, что нам уже известны наиболее эффективные способы предотвращения агрессивных действий — наказание и катарсис, и с другой — представления о том, что агрессию можно редуцировать путем исключения факторов, способствующих ее проявлению [3], [6].

Младшие школьники усваивают различные модели поведения, как приемлемые, так и неприемлемые социально, в ходе взаимодействия с другими детьми. Игра со сверстниками дает детям возможность научиться агрессивным реакциям,

54

но не все дети используют свой деструктивный опыт для решения конфликтной ситуации. Одна из главных причин того, что многие дети постоянно попадают в проблемные ситуации, невероятно проста: у них не хватает базовых социальных умений, они социально не компетентны в вопросах коммуникации и общения.

Таблица

Уровни проявления агрессии (методика “Тест руки Вагнера”)

|

Уровни проявления |

Число детей |

% |

Из них: |

c2 |

р£ |

|||

|

мальчики |

% |

девочки |

% |

|||||

|

Высокий Низкий |

60 90 |

25 75 |

35 50 |

41 59 |

25 40 |

38 62 |

3,84 |

5 % |

|

Итого |

150 |

100 |

85 |

100 |

65 |

100 |

|

|

Теория социального научения, предложенная А. Бандурой, предполагает учет трех моментов для исчерпывающего анализа агрессивного поведения: а) способов усвоения подобных действий, б) факторов, провоцирующих их появление (одним из них является уровень развития навыка коммуникации), в) условий, при которых они закрепляются. Важную роль играет также интерпретация намерения окружающих, возможность получения обратной связи. Существует точка зрения: чем большую роль играют ситуационные факторы, тем большее значение приобретает процесс научения агрессивному поведению, который у человека носит в основном социальный характер.

Социализация индивида и в особенности эмоциональные отношения, складывающееся с родителями, влияют на то, проявит ли себя агрессивность как психологическое свойство, нейтральное в нравственном плане, в виде социально позитивного, одобряемого поведения, либо девиантного поведения [1]. Подчеркивая значение эмоциональных взаимоотношений ребенка с родителями в процессе социализации, ряд авторов считают, что этот процесс нарушается, создавая предпосылки асоциального поведения, формирование личности ребенка, совершившего насильственное преступление, начинается в ситуации непринятия его своими родителями.

Агрессивное поведение младших школьников может быть следствием слабого развития социально-когнитивных навыков. То, что дети думают об агрессии, также может влиять на их поведение. Различия в уровнях детской агрессивности могут быть связаны с различными путями познания ребенком окружающего мира.

В нашем исследовании мы задались вопросом, почему некоторые дети часто агрессивны во взаимоотношениях с окружающими. Была выдвинута гипотеза: уровень развития социальной компетентности при когнитивной обработке социальных признаков влияет на стиль поведения в конфликтной ситуации у детей младшего школьного возраста. В исследовании участвовали школьники 7–8 лет общеобразовательной школы в количестве 150 человек.

Основные задачи исследования:

1) выявление уровня и вида агрессии у детей младшего школьного возраста;

2) изучение способа когнитивной обработки информации и ее интерпретация детьми с высоким и низким уровнем агрессии.

Для выявления уровня агрессии у мальчиков и девочек 7–8 лет был использован “Тест руки Вагнера”. Полученные результаты представлены в таблице.

Как видно из приведенной таблицы, было выявлено 60 детей с высоким

55

уровнем (ВУ) агрессии и 90 — с низким уровнем (НУ) агрессии. При этом ВУ показали 35 мальчиков и 25 девочек, НУ — 50 мальчиков и 40 девочек.

При использовании расчета c2-критерия, распределением 2x2, можно говорить о статистической значимости полученных результатов.

Дальнейшее исследование двух групп детей заключалось в проведении наблюдения за поведением. Была использована методика “Лист наблюдения за агрессивными детьми” — “BAV” (Beobachtungs-bogen fur agressives Verhalten), которая выявила у детей проявление различных видов агрессии в повседневной жизни:

1) пассивная вербальная: ребенок ругается, прикрикивает;

2) активная вербальная (скрытая): злорадный смех, циничные замечания, насмешка;

3) активная вербальная (прямая): кричит, орет, ругает взрослых и детей;

4) пассивная невербальная: плюется, таскает за волосы, боксирует, царапается;

5) активная невербальная (скрытая): коварная подножка, убирает стул, толкается, злорадный отказ в помощи;

6) активная невербальная (прямая): бьет, толкает, кусает, царапает, таскает за волосы;

7) активная вербальная (собственная личность): ругает собственное поведение, иронизирует над собой, оскорбляет себя;

8) активная невербальная (собственная личность): грызет ногти, рвет на себе волосы, бьет себя по голове;

9) активная вербальная (предметы): ругает предметы, проклинает их, обзывает;

10) активная невербальная (предметы): повреждение предметов, вымазывает, наступает, разрывает, громко хлопает дверью, бросает вещи в воздух.

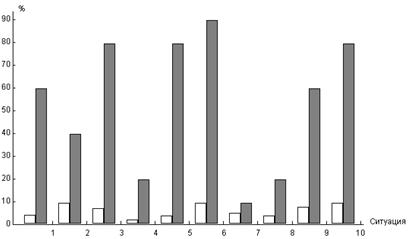

Полученные результаты наблюдения позволили дифференцировать поведение детей по вышеперечисленным шкалам и соотнести проявления видов агрессии у детей с высоким и низким уровнем агрессии.

Как видно из приведенной диаграммы (рис.), детям с высоким уровнем агрессии чаще всего присуще поведение, которое включает физическую агрессию. Они используют в своем поведении запретные и наказуемые меры по отношению к своим сверстникам. Для них характерна активная невербальная прямая агрессия, активные вербальные и невербальные действия, направленные на предметы. Следует отметить также, что этим детям не характерна готовность к сотрудничеству и компромиссу. Они не в силах соблюдать правила игры, поддерживать других. При усилении конфликта чаще приходят в ярость, отсутствует самостоятельный контроль за своими действиями.

Дети же с низким уровнем агрессии способны принимать во внимание мнение других, расспрашивать о причине конфликта, рефлексировать чувства другого.

Для изучения способа когнитивной обработки информации и ее интерпретации детьми была применена когнитивная модель агрессии [5].

Модель включает следующие пять шагов:

1) расшифровка социальных признаков;

2) интерпретация социальных признаков;

3) выбор возможной реакции;

4) оценивание предполагаемой реакции;

5) осуществление выбранной реакции.

Для решения поставленной задачи была взята методика “Описание агрессивных ситуаций” — “BAS” (Arbeitsblatter: Beschreibung agressiver Situationen) [7]. Методика состоит из десяти неоднозначных конкретных ситуаций. При предъявлении ситуации ребенок должен поставить себя на место персонажа, осмыслить неоднозначную проблему и принять решение в трудную минуту.

Пример: Миша — ябеда в нашем классе. Однажды после обеда я и мои друзья встретили его на улице. Мы решили играть в прятки. Мишу тоже взяли играть с нами, но решили, что отомстим ему за то, что он часто на нас ябедничает.

56

Мои действия:

— Миша ищет нас и заходит в сарай, я быстро его там запираю. Он боится темноты и будет орать, испугается.

— Миша будет нас искать, а я всем скажу, чтобы убегали далеко и не играли с ним. Пусть ищет до темноты.

— Я думаю, что это плохо и никогда так не сделаю. Нужно дружить и играть вместе. Он не всегда ябеда.

В предложенной истории можно предвидеть как вред и враждебность, так и дружелюбие.

В результате проведенного исследования были выделены следующие этапы вербального агрессивного поведения:

I этап — прочитывание посылов к агрессии: 70 % детей с ВУ агрессии в большей степени концентрируются на тех социальных ситуациях, которые предполагают агрессию или ассоциируются с ней; соответственно 10 % детей с НУ агрессии.

II этап — интерпретация посылов к агрессии: 60 % агрессивных детей имеют предвзятое мнение, что поступками окружающих движет намеренная и мотивированная враждебность, они должны быть наказаны. Эти дети уверены, что нужно мстить, это справедливая агрессия. Дети с НУ агрессии, которые так же реагируют, составляют 7 %.

III этап — выбор реакции: 80 % агрессивных детей выбирают более агрессивные действия для решения гипотетической конфликтной ситуации, тогда как неагрессивные дети (90 %) склонны выбирать более позитивные решения, идут на компромисс, проявляют дружелюбие, сотрудничество.

IV этап — оценка реакции: 70 % агрессивных детей более уверены в своей способности действовать агрессивно и менее уверены в способности удержаться от агрессии. Они оправдывают свое поведение. Детям с НУ агрессии (80 %) такие взгляды не свойственны, они способны удерживаться от агрессии, боятся наказания со стороны взрослых.

V этап — реакция утверждена и вступает в силу: 90 % детей с ВУ агрессии

57

уверены, что будут действовать по своему сценарию, не боясь быть непризнанными сверстниками, наказанными учителем, родителями. Неагрессивные дети (80 %) считают, что смогут наладить отношения в конфликтной ситуации, минуя враждебность, злость, гнев.

Из приведенных данных мы видим, что дети с ВУ агрессии проявляют чаще социальную некомпетентность в конфликтных вопросах, у них не хватает базовых социальных умений. Можно сделать вывод о том, что агрессивные дети чаще всего воспринимают и осознают неоднозначную ситуацию как опасную, несущую в себе вред, угрозу, преднамеренную злость.

Использование когнитивной модели агрессии позволяет найти принципиальное решение коррекции агрессивных действий, которая будет иметь больший эффект, если она проводится на первых ступенях проявления: прочитывание посылов к агрессии и их интерпретация. Ребенку следует предложить расширить опыт взаимодействия с окружающим миром посредством наблюдения различных ситуаций: использование видеосюжетов, иллюстраций либо собственных жизненных историй. Через их обсуждение у ребенка формируется вариативность поступков в трудноразрешимых ситуациях, формируется опыт, а также новый тип поведения и реагирования [2]. Использование практическим психологом таких способов, как моделирование, ролевые игры, установление обратной связи, перенесение навыка из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку, позволит расширить репертуар социальных умений у жестких, склонных к агрессии детей.

Более подробно об этих способах:

1) моделирование; этот способ предполагает демонстрацию детям, не имеющим базовых социальных умений, примеров адекватного поведения. После показа разных моделей поведения, приводящих к достижению намеченной цели, у детей можно будет наблюдать улучшение поведения;

2) ролевые игры; детям предлагается представить себя в ситуации, когда требуется реализация базовых умений. Это дает возможность проверить на практике модели поведения, которым они научились в ходе моделирования;

3) установление обратной связи; этот способ может сочетаться с двумя предыдущими. С ребенком устанавливается обратная связь в виде реакций (позитивных) на их поведение. Дети поощряются или вознаграждаются за желательное и адекватное социальное поведение. Напротив, положительное подкрепление отсутствует, если дети обращаются к неприемлемым моделям поведения;

4) перенесение навыков из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку; учебные ситуации должны содержать как можно больше элементов, характерных для реальной жизненной обстановки. Необходимо разнообразить учебные ситуации, чтобы повысить вероятность обобщения.

Таким образом, обучение адекватным социальным умениям на основе вышеописанных способов является многообещающим методом снижения интенсивности и уменьшения количества случаев агрессии и насилия в среде младших школьников.

1. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М.: Наука, 1991.

2. Дубинко Н.А. К проблеме условий и движущих факторов агрессии // Социально- педагогическая работа. 1997. № 4. 1997. С.85–92.

3. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии // Вопр. психол. 1991. № 1. С. 81–88.

4. Berkowitz L. Aversive condition as stimuli to aggression // Advances in experimental social psychology. N.Y.: Acad. Press, 1982.

5. Dodge K.A. et al. Peer status and aggression in boys groups: Developmental and contextual naluses // Child Devel. 1990. N. 61. P. 1289–1309.

6. Levis J. Assessment of aggressive and violent parent-child interaction. Wiley, 1988.

7. Petermann F. Verhaltens- und Entwicklungs-stogungen bei Kindern und Jugendlichen: Intervention // Klinische Psychologie. Huber, 1991.

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.