ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 5-6 КЛАССОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................... 2

ГЛАВА 1. Аналитический обзор преблемы исследования................ 5

1.1. Здоровье современного школьника как социальная проблема..... 5

1.2 Воспитание физических качеств в процессе занятий разными видами спорта.................................................................................................................... 11

1.3. Методика занятия каратэ............................................................ 16

ГЛАВА 2. Задачи, методы и организация исследования................ 26

2.1. Цель и задачи исследования....................................................... 26

2.2. Методы исследования................................................................ 26

2.2.1.Анализ научно-методической литературы и электронных источников.................................................................................................................... 26

2.2.2. Педагогическое наблюдение................................................... 27

2.2.3. Педагогический эксперимент.................................................. 27

2.2.4. Тестирование физической подготовленности......................... 27

2.2.5. Метод математической статистики......................................... 29

2.3. Организация исследования......................................................... 29

ГЛАВА 3.Результаты исследования и их обсуждение .......................31

3.1. Заключение по главе.................................................................. 41

Выводы............................................................................................ 46

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................. 49

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков, которые обучаются в учебных заведениях, являются актуальной проблемой современности. Неуклонное снижение количества почти здоровых детей, все возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией, рассматривается многими исследователями сегодня как национальная трагедия России. Все чаще звучит термин «школьные болезни» в связи с реально достаточно высокой значимостью воздействий внутришкольной среды на здоровье учащихся. Интенсификация учебного процесса в сочетании с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями обучения, неполноценным питанием приводит к тому, что за время учебы большинство детей. из групп риска переходят в III, IV группы здоровья, что свидетельствует о формировании стойкой хронической патологии [1, 3, 8].

Ухудшение состояния здоровья детей во время обучения, является характерным для школ с увеличенной учебной нагрузкой (гимназии, лицеи и т.п.), получивших большое распространение среди учебных заведений в последние годы. Учебные нагрузки в школах «нового» типа настолько велики, что у большинства детей, которые обучаются в них, отмечаются нарушения в состоянии здоровья, прежде всего в следствии снижения их двигательной активности.

Актуальность и социальная. значимость проблемы адаптации детей к высоким учебным нагрузкам в школах «нового» типа определяется также огромным экономическим ущербом, который, в свою очередь, связан с достаточно высокой заболеваемостью среди детей школьного возраста [22].

Анализ практических и теоретических аспектов школьной физической культуры показывает, что при применении. упражнений с элементами восточных единоборств во многих лицеях, гимназиях, учебных заведениях и колледжах, устраняется ряд трудностей и проблем в физическом воспитании школьников. Это связано с тем, что единоборства у школьников вызывают достаточно большой интерес, и они с удовольствием занимаются этими видами спорта, в том числе в рамках дополнительного образования.

Восточные единоборства и частности карате, неповторимы. во многом и прежде всего в том, что являются детально разработанной своеобразной системой движений, которые способны эффективно стимулировать физические качества занимающихся, выступать в качестве фактора сохраняющего и укрепляющего здоровье.[14,17]. Вместе с тем, проблема использование карате в системе школьного физического воспитания, в рамках дополнительного образования школьников в аспекте повышения их физической подготовленности практически не изучена и требует своего решения.

Объект – процесс физического воспитания школьников 5-6 классов. Предмет – избирательный эффект занятий каратэ на уровень физической подготовленности школьников 5-6 классов примечания

Цель исследования - уточнить данные о влиянии занятий каратэ на уровень физической подготовленности школьников 5-6 классов; совершенствование процесса физического воспитания школьников.

Гипотеза – предполагалось, что проведение занятий каратэ со школьниками 5-6 классов, в рамках дополнительного образования, позволит повысить уровень их физической подготовленности, устранит дефицит двигательной активности. Реализация этой гипотезы будет обеспечена, если уточнить представления о влиянии занятий каратэ на динамику физической подготовленности учащихся 5-6 классов на основе сравнительного анализа тестовых показателей занимающихся и не занимающихся в секции каратэ школьников.

Структура: работа состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка литературы.

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Физическое развитие современного школьника

Состояние здоровья подрастающего поколения - самый важный индикатор благополучия государства и общества, который отражает настоящую ситуацию и дающий прогноз на будущее.

В научной литературе содержится множество определений здоровья, среди которых, в свою очередь, в наибольшей степени распространенными являются следующие:

1) состояние полного физического, социального и психического благополучия;

2) совокупность духовных и физических способностей, которыми, в свою очередь, располагает организм, личность;

3) целостное многомерное динамическое состояние, помогающее человеку в различной степени совершать его социальные и биологические функции.

По данным Министерства здравоохранения. РФ, в последние десять лет заболеваемость детей в возрасте. до 14 лет выросла в 1, .4 раза. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются среди болезней костно-мышечной системы, системы кровообращения, . мочеполовой и эндокринной систем. В структуре заболеваемости ведущие места принадлежат болезням органов дыхания, паразитарным и инфекционным заболеваниям. Тенденцией к росту отличаются. и показатели заболеваемости у подростков (11 - 14 лет).[31.38]

Довольно многочисленная группа, состоящая детей, которые находятся "между здоровьем и болезнью". У них наблюдают функциональные нарушения, которые не достигали порога болезни, но свидетельствуют о напряженности ресурсов адаптации организма, повышенного риска развития клинически выраженной патологии. Их нельзя отнести к здоровой категории, но также нет диагноза хронической болезни. Однако, отсутствие медицинского диагноза еще не признак здоровья.

Согласно материалам, которые получены различными экспертами в последние годы, почти здоровыми возможно признать не больше, чем 10% российских учеников школы. Между тем педиатры и учителя, сталкиваясь с проблемами детского здоровья, не всегда работают профессионально, помогая ребенку справиться с его болезненным состоянием [21,24].

Современные школьные программы характеризуются большими объемами академической нагрузки. Однако подобный объем академической нагрузки отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние учеников, увеличивает уровень их нервного волнения и усталости В сложившейся ситуации, нарушения осанки обнаружены у 84% учащихся, нарушения функций сердечно-сосудистой системы - у 81%, из них 32% - вегето-сосудистые расстройства, снижение остроты зрения - у 35,5% [38]. Патологические явления среди детей, которые обучены в современных учебных заведениях (лицеи, гимназии), также превышают подобные показатели, которые отмечены у учащихся обычных школ. Анализ индекса пропусков занятий свидетельствует, что учащиеся новых типов школ, несмотря на проблемы со здоровьем, даже во время болезни стремятся посещать занятия, не желая отставать от сверстников [35].

По данным Института возрастной физиологии РАО, Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, фактическая. учебная нагрузка в гимназиях, лицеях, в классах с углубленным изучением предметов, составляет в начальной школе в среднем 6,2 - 6,7 часов в день; в основной школе - 7,2 - 8,3 часа в день; в полной средней. школе - 8,6 - 9,2 часа в день. С учетом домашних заданий, рабочий день современного школьника составляет 9-10 часов в начальных классах, 10 – 12 часов - в средних классах и 13 - 15 часов в старших классах.. Совершенно очевидно, что повышение учебной нагрузки не проходит бесследно: у детей отмечается выраженные нервно-психические нарушения, достаточно большая утомляемость, сопровождаемая гормональными и иммунными дисфункциями, достаточно низкая сопротивляемость болезням.[29.34]

Прогноз состояния здоровья детей в течение следующих лет неблагоприятен. Так, ухудшение продуктов питания приводит к увеличению случаев дефицита массы тела, задержки в росте, которое замедлит все-физическое развитие детей, и также увеличиться в распространении анемии, уменьшения в неопределенном сопротивлении и, в результате - к увеличению хронических и острых болезней.

Согласно экспертам, в связи с неблагоприятной эколого-гигиенической ситуацией во многих регионах необходимо ожидать рост различных болезней, в особенности аллергическое. Из-за увеличения влияний психогенного фактора, возможно ухудшение психологического здоровья, гастроэнтерологтческих заболеваний, вегето-сосудистой дистонии и дефицита массы тела. НИИ охраны и гигиены здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что особенностями отрицательных преобразований здоровья детей за последние годы являются следующие:

- Значительное снижение. количества абсолютно здоровых детей. Так, среди учащихся их количество не превышает 10-12%.

- Стремительный рост количества функциональных нарушений и хронических заболеваний. За последние 10 лет во всех возрастных группах частота функциональных нарушений возросла в 1,5 раза, хронических болезни — в 2 раза. Половина школьников 7–9 лет, а также более 60% старшеклассников имеют хронические болезни.

- Изменение структуры хронической патологии. Вдвое увеличится доля болезней органов пищеварения., в 4 раза опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз, осложненные формы плоскостопия), втрое — болезни почек и мочевыводящих путей.

- Увеличение количества школьников, которые имеют несколько диагнозов. Школьники 7–8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10–11 лет — 3 диагноза, 16–17 лет — 3–4 диагноза, а. 20% старшеклассников-подростков имеют в анамнезе 5 и более. функциональных нарушений и хронических заболеваний [39].

Причины текущей ситуации немного и многих из них связаны со школой. К главному вызвана школа. к факторам риска формирования здоровья учеников школы, в первую очередь, отсылают несоблюдение санитарного и эпидемиологического благосостояния в учебных заведениях, дефектной еде, несоблюдении гигиенических стандартов способа исследования и отдыха, мечты и остаются. на воздухе. Объем программ обучения, их информативная насыщенность довольно часто не соответствует функциональный и возможности возраста учеников школы. До 80% учеников регулярно испытывают учебный стресс. Всё это в сочетании с уменьшением длительности сна и прогулок, снижением физической активности, оказывает отрицательное влияние на развивающийся. организм. Также, на здоровье губительно сказывается достаточно низкая двигательная активность. Ее дефицит уже в младших классах составляет 35–40 процентов, а среди старшеклассников – 75–85 процентов [39].

А между тем, основным критерием эффективности работы любой школы является здоровье учащихся.

Конечно, неправомерно винить только лишь школу в ухудшении здоровья детей и подростков. За 9 - 11 лет обучения. влияние на организм и психику школьника оказывают множество факторов, которые не связаны непосредственно со школой. и процессом обучения. Но, во-первых, вклад школы в это комплексное отрицательное влияние весьма велик. Во-вторых, существующие проблемы по укреплению и сохранению здоровья современных школьников. могут и обязаны решаться непосредственно в образовательном учреждении по одной простой причине - потому, что дети находятся на территории образовательного учреждения достаточно большую часть своего времени.

Изучение данного вопроса в учебных заведениях показывают, что много школ накопили некоторый опыт в этом направлении. В частности во многих учебных заведениях различных областей России есть опыт применения подобных действий как специальная система предотвращения нарушений вида, отношения. Рассматривает их: дополнительный витоминизация, комплекс терепевтических процедур, укрепления, и т.д. Все шире в системе. питания детей школьного и дошкольного возрастов используют продукты функционального питания: обогащенные минералами и витаминами джемы, кисели, «взвары», особые продукты, обогащенные биокультурами и предназначенные для профилактики желудочно-кишечных заболеваний (йогурты, биомороженое, конфеты и пр.). Опыт применения в школах фитопрепаратов, кислородные коктейли, которые обладают адаптогенным и аромотерапии действием, ароматерапия, интересен. Активно разрабатываются и внедряются новые инновационные технологии обучения, В деятельности образовательного. учреждения вводят современные технологии, развивающие эстетический комплекс, делая образовательный процесс, "легким и свободным" интересный и привлекательный для учеников, одобряя к развитию всего диапазона типов образовательного. деятельность. Немалое значение отводится здесь и физической культуре, как основному, наиболее эффективному средству укрепления здоровья. В то же время, надо отметить, что в большинстве школ системный подход к укреплению и сохранению здоровья учащихся почти отсутствует, ограничиваясь разовыми, кратковременными либо узкоспециализированными мероприятиями [38].

Таким образом, достаточно высокий уровень функциональных нарушений и хронической патологии у школьников, негативная динамика состояния здоровья во время обучения, обусловливают с одной стороны достаточно высокую актуальность научных исследований в этой области, с другой – необходимость совершенствования работы образовательных учреждений в направлении сохранения., формирования и укрепления здоровья учащихся. В решении проблемы состояния здоровья детей, которые обучаются в образовательных учреждениях, необходим комплексный подход, включающий усилия здравоохранения, системы образования, в том числе средствами физической культуры. По мнению специалистов, задача укрепление здоровья школьников средствами физической культуры, повышение их двигательной активности может быть решена в рамках дополнительного образования. Этой проблеме было посвящено прошедшее в Доме Правительства Российской Федерации заседание Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Одним из вопросов заседания, было обсуждение плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей [40]. На заседании был отмечен рост числа молодежи, занятой в сфере дополнительного образования. «За год число детей, которые ходят в кружки и секции, выросло с 8 миллионов. 800 тысяч до 9 миллионов 500 тысяч», – отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По ее словам, это неплохой результат за год, однако, несмотря на общее увеличение охвата детей допобразованием, необходимо еще большее внимание уделить этому направлению работы с молодежью [40].

В настоящее время специалистами в области физического воспитания ведется поиск дополнительных эффективных средств физического воспитания, за счет которых должна увеличиться двигательная активность школьников, повыситься интерес школьников к физической культуре и спорту.

По мнению ряда специалистов, к одному из таких средств, способного повысить интерес школьников к занятиям физической культурой, стимулировать их двигательную активность относятся восточные единоборства, в частности карате. Исследованию данного вопроса и посвящена наша работа, результаты которой представлены в следующих главах.

Среди физических качеств традиционно выделяют: силу, гибкость, быстроту, ловкость и выносливость. Об их значении и . процессе воспитания физических качеств мы и будем вести речь.

Спортивные физиологи и практикующие тренеры выделяют ряд, в наибольшей степени, устойчивых и немаловажных требований, которые определяют характер и особенности разумного проведения и планирования учебно-тренировочного процесса, включая процесс воспитания физических качеств.

Любое физическое качество как "приобретается", так и «угасает» во время отсутствия тренировочных влияний либо неадекватности нагрузки. Эти временные периоды. известны науке и подтверждены на практике. Нельзя быстро получить результат, но сохранить его можно только лишь при помощи постоянной работы.

Выносливость воспитывается только когда во время занятий истощение преодолено. Таким образом, организм приспосабливается к функциональным изменениям, который внешне выражен в усталостном улучшении. В процессе воспитания выносливости при помощи циклических и ряда ациклических упражнений нагрузка сравнительно полно определяется следующими пятью факторами:

1. Интенсивностью упражнения. (скоростью передвижения и т.д.), которая, в свою очередь, непосредственно связана с особенностями энергетического обеспечения деятельности. При достаточно низкой скорости передвижения (субмаксимальной) кислородный запрос меньше аэробных возможностей спортсмена и приблизительно пропорционален скорости передвижения. При критических скоростях, где кислородный запрос равен аэробным возможностям, работа выполняется в условиях максимальной величины потребления кислорода.. Уровень критической скорости предметов выше, чем больше дыхательных возможностей спортсмена. На надкритических скоростях кислородный запрос превышает аэробные возможности, и работа имеет место в условиях кислородного долга из-за анаэробных процессов. Интенсивность упражнений характеризуется в циклических движениях скоростью передвижения, а в ациклических - числом двигательных действий в единицу времени (темпом);

2. Длительностью упражнения, которая, в свою очередь, связана со скоростью передвижения. Длительность упражнений имеет обратную, сравнительно интенсивности его выполнения, зависимость. С увеличением длительности от 20-25 секунд. до 4-5 минут в особенности резко снижалась ее интенсивность. От длительности упражнения зависит вид его энергообеспечения;

3. Длительностью интервалов отдыха, от которых, в свою очередь, зависит как величина, так и характер ответной реакции организма на нагрузку. При этом особенности восстановительных процессов, происходящих в интервалах. отдыха, заключаются в следующем. Скорость восстановительных процессов различна - сначала восстановление идет быстро, потом замедляется; разные показатели восстанавливаются через различное время; во время восстановления наблюдаются фазовые преобразования работоспособности и иных показателей;

4. Характером отдыха, который, в свою очередь, оказывает различное воздействие на организм в зависимости от вида главной работы и от вида дополнительной. Во время работы со скоростями, близкими к критическим, дополнительная работа низкой. интенсивности дает возможность помочь дыхательным процессам на достаточно высоком уровне и избежать, благодаря этому, резких переходов от покоя. к работе и обратно. Это делает нагрузку в большей степени аэробной. Помимо этого, активный отдых, после тяжелой работы, ускоряет процессы восстановления;

5. Количеством повторений, которое, в свою очередь, определяет суммарную величину влияния нагрузки на организм. Во время работы в аэробных условиях, повышение количества повторений вынуждает, продолжительное время, поддерживать достаточно высокий уровень деятельности органов кровообращения и дыхания.

В зависимости от сочетания. этих факторов будут разными не только лишь величина, но и качественные особенности ответных реакций организма.

Накоплены результаты исследований врачей, учителей и довольно большого количества физиологов, данные, которые характеризуют особенности возраста организма детей, подростков и молодых людей во время занятий физкультурой и спортом.

Полученные данные важны во время решения педагогических проблем физической подготовки учеников школы, как на основе идей регулярности развития возраста организма и влияния, оказавшего на него физический. упражнения, основные проблемы техники и организация занятий обязаны быть решенными. Особое влияние физических упражнений на организм человека, для развития некоторых качеств, обязано быть согласовано с естественным ходом возрастного развития организма. Чаще всего влияние для активного воздействия на развитие определенных качеств обязано совпадать с периодом, когда в организме развиваются те его стороны, от которых, в свою очередь, зависит данное качество.

Формирование двигательной функции человека тесно связано со становлением высшей нервной деятельности, развитием внутренних органов и процессов обмена веществ, формированием нервно-мышечного аппарата и его функций. Неравномерность функционального и морфологического развития отдельных систем и органов лежит в основе особенности их взаимосвязи на различных этапах онтогенеза.

Возрастные преобразования носят неравномерный характер. Периоды ускоренного развития чередуются с периодами замедления и сравнительной стабилизации. Индивидуальное развитие организма происходит гетерохронно, т.е. разные системы. и органы формируются в разные сроки. В отдельные периоды жизни, к примеру, в период полового созревания, гетерохрония способна усилиться [14].

В условиях современной цивилизации, снижения естественной двигательной активности, в наибольшей степени целенаправленным, эффективным влиянием на организм, необходимо считать систематические занятия физическими упражнениями.

Спортивное обучение обеспечивает усиленный рост мускульной рабочей способности. В процессе увеличения фитнеса организма соответственно увеличивается мускульная рабочая способность. Молодые спортсмены, по сравнению с современниками, которые не играют спортивные состязания, обладают скорее большей рабочей мощностью, выносливостью. Таким образом, чем преклонный возраст молодых спортсменов и более высокой квалификации, больше различия достаточно. между спортсменами и не игрой спортивных состязаний. В особенности большое различие в рабочей способности, между игрой и не игрой спортивных состязаний, наблюдается у девочек. Вместе с ростом. работоспособности у юных спортсменов увеличивается способность к максимальному потреблению кислорода. Под воздействием систематических занятий спортом аэробная производительность увеличивается, в особенности у девочек, которые занимаются спортом. Л.Л. Головина считает, что, возможно, это связано с тем, что у юных спортсменок-старшеклассниц наблюдается снижение сравнительного содержание жира до 14%.

В понятие гармоничного развития человека, кроме телесных параметров, которые, как уже говорилось, во многом определяются наследственными факторами и трудно корригируются во время воспитания, необходимо включать единство, соразмерность и согласованность как раз «нетелесных», присущих. только лишь человеку качеств (воля, нравственность, интеллект, эстетичность). И все это в аспекте единства тела и духа.

При таком понимании гармоничности развития (а именно к нему приводит ведущей становится общая направленность личности, понимаемая как потребностно-мотивационная направленность ее в рамках общей культуры. Подобная направленность обязана быть предельно гуманной, то есть каждый обязан понимать долг и ответственность перед членами общества и обществом в целом и осознанно действовать соответственно этому пониманию. Только лишь тогда поступки и будут соответствовать идеалам общества, которое, в свою очередь, ставит своей целью совершение блага для всех, исходя из четко сформулированного К. Марксом принципа: «Свободное развитие каждого - есть условие свободного развития всех». При подобной принципиальной установке. под гармоничным развитием человека и необходимо понимать единство, соответствие и согласованность в нем начал телесных и духовных. То есть речь идет о формировании у спортсменов (точнее в сфере спорта) физической культуры, как достояния личности.

Говоря о значении физической культуры для гармоничного развития человека, необходимо иметь в виду не столько ее специфическое значение (культура телесная, физическая), но и роль таковой в формировании личности в аспекте общей культуры. Это означает, что физическая культура обязана формироваться таким образом, чтобы она стала органичным элементом и нравственности и эстетичности, и иных сфер духовной жизни, и как результат, проявляться в целостном облике человека. Для того, чтобы телесность не слишком мешала, а наоборот, содействовала их развитию и становлению.

Постоянные и длительные занятия спортом или физическими упражнениями влияют на физическое развитие, функциональную подготовленность и состояние психики человека. Этот факт способен быть использован для коррекции показателей физического телосложения и развития, для акцентированного воспитания и совершенствования быстроты, силы, гибкости, выносливости, координации, а также психических качеств личности. Однако по мере. увеличения тренированности, с ростом спортивной квалификации (от новичка до спортсмена-мастера) величина эффекта параллельного развития нескольких физических качеств понемногу уменьшается. Чем выше класс спортсмена, тем контрастнее проявляются те физические качества, к которым, в свою очередь, предъявляет специальные требования более конкретный вид спорта. Иными словами, налицо акцентированное влияние этого вида спорта на развитие некоторого физического качества.

Аналогичные процессы можно наблюдать и в воспитании и развитии психических свойств и качеств личности. Виды спорта, которые требуют увеличенной смелости, коллективизма, волевых усилий, всегда оставляют отпечаток на личности спортсмена.

Занятия каратэ гармонично и равнозначно развивают все физические качества ребенка, наряду с психоэмоциональными и личностными качествами. Данные обстоятельства обусловили проведение нашего исследования.

1.3 . Методика занятий каратэ

Данная методика была взята нами за основу, так как является базовой, и на которую опираются все тренеры на начальном этапе обучения. Эту методику предлагает Президент Российской Федерации по Традиционному Шокотан Каратэ-до Дорменко А.В.

Занятие 1. Вводное. Формирование группы. Знакомство с группой. Объяснение общих учебно-тренировочных принципов и административно-организационных положений. Занятие чисто организационного характера, имеющее своей целью довести до учащихся общие положения и сформировать у них необходимый настрой на тренировки, наметить цели и задачи первого этапа обучения и пути их реализации.

Занятие 2. Разучивание разминки (полная и сокращенная), объяснение каждого упражнения; разучивание. и освоение силовой подготовки (общефизической) в конце тренировки.

Полный цикл разминочного процесса занимает от 30 до 45-50 минут. Сюда входит: бег, прыжки, маховые амплитудные упражнения на разогрев суставно-связочного аппарата, координационно-амплитудные, координационно-силовые, координационно-технические, упражнения на растяжку ног и гибкость позвоночника.

Ознакомительный обзор техники каратэ (стойки, переходы, передвижения, удары,

блоки, удары ногами, ката, и-т.д...).

Изучение стоек:

Хейсоку дачи

Мусуби дачи

Хачиджи дачи

Киба дачи

Занятие 3. Закрепление. предыдущего урока. Изучение стоек: Дзенкуцу дачи. Техника: сейкен чоку тзуки (прямой удар)

маэ гери кеаге (подготовительные упражнения, удар из позиции хейсоку дачи).

Занятие 4. Закрепление предыдущего урока (далее эта часть занятия будет всегда присутствовать в первой части технического объема тренировки. В тексте она будет опущена).

Техника передвижения в стойках: аюми аши-свободный (естественный) шаг. Техника: are уке (защита на верхнем уровне рукой).

Занятие 5. Техника переходов. в стоиках: из киба дачи во всех направлениях; дзенкуцу дачи - вперед-назад. Техника: маэ гери кеаге из стойки дзенкуцу дачи.

Занятие 6. Техника: сото уке (защита предплечьем на среднем уровне).

Техника переходов в стойках: переходы из стойки киба дачи в дзенкуцу и

наоборот. .

Сами передвижения из стойки в стойку требуют работы бедер, реакции толчковой ноги и низкий центр тяжести. Следует обратить внимание на вертикальность позвоночника. (спина должна быть прямой, плечи развернуты, голова не вжимается в плечи —четкое соблюдение параметров стоек), положение центра тяжести -вперед-назад, в середине; положение стоп - параллельно для киба дачи (по внешней кромке стопы) и, если это дзенкуцу дачи, угловое положение задней (30° к направлению движения) и почти прямое (чуть намеченное вовнутрь) для передней; положение коленей: для дзенкуцу дачи переднее. колено "смотрит" прямо, задняя нога прямая, для киба дачи колени сильно согнуты, разведены в стороны.

Занятие 7. Техника: ой тзуки (удар с шагом в позиции дзенкуцу дачи).

Удар ой тзуки является в простейшем случае суперпозицией двух пройденных элементов: удара сейкен чоку тзуки и шагом вперед в дзенкуцу дачи. Однако следует учесть, что здесь работают более сложные принципы усиления удара, чем простой шаг вперед и удар рукой на месте. Итак 4 основных принципа:

1. Акция

2. Реакция

3. Ротация (вращение)

4. Вибрация

1. Акция - к этому можно отнести те явные активные видимые действия, которые ведут к поражению противника, а именно: шаг вперед и удар рукой. Собственно, для удара ой тзуки движение раскладывается на следующие основные фазы, переходящие одна в другую последовательно:

А - толчок задней ногой

В - перенос веса тела. вперед на передную ногу

С - подтягивание задней ноги

D - вынос ноги вперед

Е - перенос тела вперед, начало загрузки ноги (3/4)

F - окончательная загрузка ноги, удар рукой, поиски кимэ: (концентрация,

силовая загрузка тела).

2. Реакция (обратное. воздействие) - в данном случае это возвратное движение противоположной стороны тела. Это относится, прежде всего, к движению руки в хититэ (иногда его называют обратный удар, поскольку это прямо противоположное движение прямого удара, но разложенное в обратной последовательности и такое же резкое).

3- Ротация (вращение) - та неявная добавка силы и динамики, которая видна лишь специалистам. Это то, что включает силу на последней четверти шага и момента удара. Относится, прежде. всего, к бедру и движению верхней части корпуса.

4- Вибрация - возвратное движение бедра ударной руки, создающее волнообразное и очень быстрое освобождение энергии движения тела, бедра, переходящее и высвобождающее в энергии удара рукой. Точнее, перевод энергии тела в энергию движения кулака.

Все эти четыре компонента, работая одновременно, и создают сильный, динамичный, мощный, быстрый удар рукой.

Занятие 8. Техника: гедан бараэ уке (защита предплечьем на нижнем уровне).

Теория: понятие дистанции, выбор. дистанции, сокращение и увеличение

дистанции. Движение в парах в базовых стойках по типу: подход-отход. .

Изучение защиты нижней части тела (гедан бараэ уке) нужно начинать на месте, как и любой другой блок. Но необходимо помнить, что основной функцией этого блока является противостояние удару ногой противника в нижнюю (гедан) и иногда среднюю (чудан) часть тела человека. В связи с этим блок гедан бараэ уке разумнее выполнять с отходом назад или подходом вперед, но не стоя. на месте. Эта защита на начальных этапах изучения требует особого внимания, поскольку занимающиеся часто не отдают себе отчета в важности

сильного, длинного, амплитудного блока, который должен быть еще и очень скоростным из-за своей длинной траектории (а в связи с этим и очень мощным - необходимо рукой, явно уступающей по массе, противостоять ноге атакующего), и сокращают траекторию блока до минимума, выполняя его чуть ли не с груди. Это возможно лишь тогда, когда на небольшой амплитуде Вы будете развивать те же усилия, что и при выполнении длинного блока (полной траектории), - а это возможно лишь. при хорошем контроле рабочих мышечных групп, отвечающих за выполнение защиты, что, в свою очередь, вытекает из правильной техники и ее наработанности.

Занятие 9. Техника: учи уде уке (учи уке) - защита предплечьем на среднем уровне.

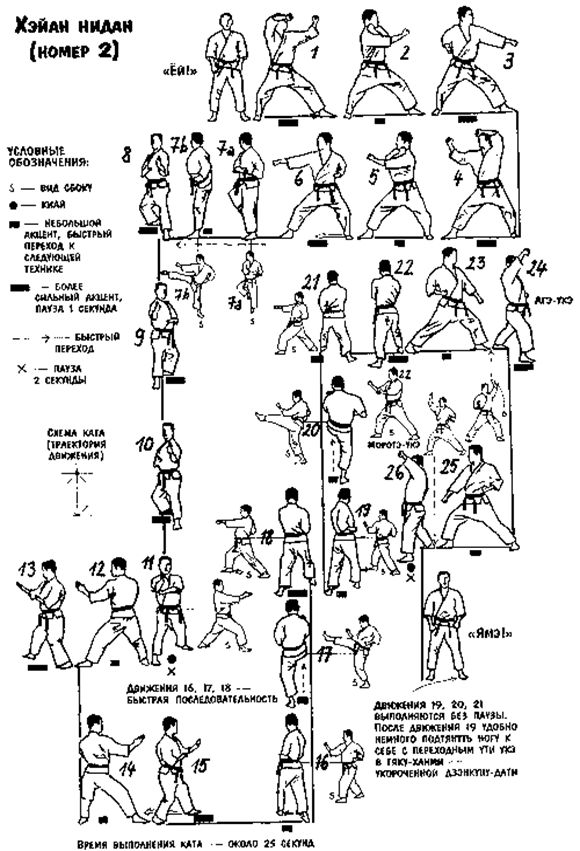

Занятие 10. Теория: ката (формальные упражнения) - смысл, история возникновения, варианты (общий обзор), способы изучения и отработки. Техника: изучение ката - тайкиеку шодан (1/4) .

Нельзя рассматривать ката только как комбинацию приемов, смысл и значение их значительно превосходит внешнюю ценность. Однако методика обучения подразумевает постепенное изучение. ката по 2-4 новых движения. Для ката семейства тайкиеку (начальных ката) характерно ограниченное техническое наполнение с большим количеством повторений базовой связки, выполняемой в различных направлениях.

Особое внимание уделяется технике поворотов на 180, 270 и 90 градусов, что в сочетании с техническими приемами (блоками) вызывает определенные затруднения.

Занятие 11. Техника: изучение ката тайкиеку шодан (1/2). Занятие 12. Техника: изучение ката - тайкиеку шодан.

Занятие 13. Изучение стоек: кокутсу дачи.

Стойка кокутсу дачи характерна сложным распределением веса тела (2/3 на задней ноге) и расположением стоп (перпендикулярно друг другу под углом 90 градусов). Однако более важным и трудным является правильная постановка спины (прямо, без напряжения в позвоночнике), таза (вес тела точно на линии, соединяющей пятки), переднего бедра (переднее бедро не поднимается вверх и находится. под постоянным контролем), опорного колена (оно направлено точно в сторону, а не вовнутрь и не наружу стойки).

Занятие 14. Техника: маэ теттсуи учи. Замечание 1.

Начиная с 14-го занятия, вся вновь изучаемая техника отрабатывается в различных стойках, на месте, с подходом-отходом, поворотах в зависимости от степени освоенности материала. Но чем больше идет комбинирование стоек техники и направления, тем быстрее усвоение текущего материала. Этим достигается вдумчивая и целенаправленная работа над конкретной базовой техникой.

Занятие 15. Кумитэ. Виды кумитэ (гохон-, санбон-, иштон-, джуи-иппон-, якусоку-, джуи-кумитэ).

Кихон игагон кумитэ. .

Кумитэ (яп. - встреча рук) - необходимый элемент подготовки в Каратэ-до. Без кумитэ не достигнуть чувства 'реальности в занятиях, невозможно набрать опыт поединков, не травмируя себя, что невозможно в реальном бою, где победитель, как правило, только один.

Кумитэ - это тренировочный. процесс, это учебные поединки по определенным правилам, рамки которых постоянно расширяются с усложнением формы кумитэ.

Кихон иппон кумитэ - одна из форм классического (основного) вида кумитэ -поединка на один шаг в базовых. стойках с четкими формами техники: четкой, ясной атакой, своевременным и правильным защитным действием и темповой, логичной, хорошо проведенной контратакой. Здесь четко оговорен тип удара, уровень удара для Тори (нападающего) и оговаривается тип защитной техники для Уке (защищающегося), при этом основной оценке подвергается своевременность начала защитного действия, умение держать дистанцию, постановка реальной защиты, быстрое и слаженное переключение тела из защитного в контратакующее действие, выбор зоны поражения для контратаки и ее грамотное выполнение в четкой стойке.

Контратакующее действие может быть. любым из имеющегося арсенала Уке,

если оно логично и ложится на линию боя, не вызывая остановок и нарушения равновесия.

Занятие 16. Продолжение знакомства с кихон иппон Кумитэ. Отработка в парах всех защитных действий с контратакой гьяку тзуки.

Мае гери кеаге/гьяку тзуки в дзенкуцу дачи

Маваши гери/гьяку тзуки в дзенкуцу дачи

Иоко гери кеаге сури аши в киба дачи/йоко уракен учи

Иоко гери кекоми айюми аши в киба дачи/иоко теттсуи учи

Занятие 17. Техника: шуто уке (блок ребром ладони) - защита среднего уровня.

Занятие 18. Техника: подготовка и упражнения. для изучения удара иоко гери кекоми. .

Названный удар характерен высоким выносом колена и согласованным действием бедра и опорной ноги. Поэтому здесь остро встает вопрос растяжки, т. к. уровень (высота) удара прямо пропорционален степени свободы тазобедренного сустава. В качестве подготовительного упражнения рекомендуется тренировать активный вынос колена к плечу с прямой спиной, а также махи прямой ногой в сторону с опорой руками о стену. Вследствие того, что в ударах ногами важное значение имеет баланс на опорной ноге, необходимо тренировать вестибулярный аппарат и координацию, стоя на одной ноге и вытянув в сторону (стоп-кадр для иого гери кекоми) ударную ногу или выполняя медленно удар в сторону (около 3-8 секунд акция, пауза и столько же времени возврат ноги).

Занятие 19. Техника: иоко гери кекоми (проникающий удар ногой в сторону).

Занятие 20. Техника: изучение базовых комбинаций техники.

Are уке - движение вперед и назад. в стойках дзенкуцу дачи и кокутсу дачи.

Учи уке, гедан бараэ и сото уке - аналогично.

Задача этого упражнения состоит в том, что наработка технических приемов продолжается в движении, в результате чего тело привыкает к выполнению техники в движении, вырабатывается техническая выносливость и динамика переходов. Ученик начинает ощущать свое тело не только статично (условно в двух координатах), но и в движении, т.е. когда происходит изменение в равновесии тела (т.е. выполнение техники в рехмерном объеме с дополнительным контролем центра тяжести, бедер и ног).

Занятие 21. Изучение ката: тайкиеку кидан (1/2).

Занятие 22. Изучение ката: тайкиеку нидан.

Занятие 23. Техника: иоко гери кекоми в позиции киба дачи. .

Сури аши - одно из базовых перемещений. по прямой линии. Использование этого перехода из одной позиции в другую характерно перемещением по прямой линии центра тяжести тела, при этом переход осуществляется заступом задней ноги вперед (назад) за переднюю (заднюю) по одной линии в сторону противника (отсюда второе название его - окрестный шаг). В данном случае при движении суриконде иоко гери кекоми (полное название перехода) удар ногой происходит после перемещения задней ноги скрестно вперед переносом на нее веса тела и ударом свободной ногой (т.е. удар с передней ноги - таким образом происходит усиление удара иоко гери за счет толчка задней ногой, шага и инерции тела

помимо самого удара плюс к этому - быстрое сокращение дистанции с противником одним движением-шагом).

При этом ударе необходимо максимально долго удерживать прямо верхнюю часть корпуса, низкий центр тяжести и высокий вынос ударного колена вверх к плечу для наиболее полной реализации техники последующего движения.

Занятие 24. Техника: подготовка и упражнения для изучения удара маваши гери.

Занятие 25. Техника: маваши гери (круговой удар ногой) в позиции дзенкуцу дачи.

Занятие 26. Техника: изучение ката- хейан шодан (1/4).

Занятие 27. Техника: изучение ката - хейан шодан (3/4).

Занятие 28. Техника: изучение ката - хейан шодан.

Занятие 29. Техника: изучение базовых комбинаций техники: шуто уке - движение вперед-назад в стойке кокутсу дачи; иоко гери кекоми - движение в киба дачи; маваши гери - движение вперед в стойке дзенкуцу дачи.

Занятие 30. Техника: маваши тзуки (круговой удар рукой на верхнем уровне). Занятие 31. Техника: кати тзуки (круговой удар рукой на среднем уровне).

Занятие 32. Теория: история Каратэ-до, развитие Каратэ-до в мире и в нашей стране, школы и стили; их характерные особенности и различия, основные закономерности развития секций и школ Каратэ-до.

1.4 Заключение по главе

Подводя итоги данной главы можно сказать, что каратэ для детей и подростков, в первую очередь является отличной системой психофизической подготовки и направляют в нужное русло детскую энергию: дети занимаются гимнастикой, «растяжкой», развивают память и внимательность, как уже было сказано, учатся дисциплине, преодолевая собственную лень, адаптируется к социуму. Дети более защищены от негативного влияния улицы, как правило, меньше проводят времени за компьютером и больше общаются со сверстниками.

Нарастающая популярность каратэ связана с его доступностью. Им может заниматься любой человек, независимо от пола и возраста. В отличие от жестких и контактных единоборств, таких как дзюдо, где возможны падения, удары в полный контакт в голову и корпус. Это не подходят для детей младшего возраста, а так же для молодых людей. В то время как Шотокан каратэ-до не имеет подобных ограничений.

На наш взгляд, каратэ как нельзя лучше подходит для внедрения в базовую школьную программу. Так же занятия в школе, в форме третьего урока, способные заинтересовать детей в каратэ и предопределить дальнейший выбор ребенка этого вида спорта для дальнейших занятий.

Примечания не имеются. На мой взгляд, каратэ один из самых продуктивных видов спорта, к сожалению слишком много людей относятся к нему предвзято, мысля стереотипно и узко. Ошибочно полагая, что единоборства воспитывают в детях агрессию, несдержанность и желание бездумно применять свои навыки и умения во вред другим людям.

Примечания не имеются. На мой взгляд, каратэ один из самых продуктивных видов спорта, к сожалению слишком много людей относятся к нему предвзято, мысля стереотипно и узко. Ошибочно полагая, что единоборства воспитывают в детях агрессию, несдержанность и желание бездумно применять свои навыки и умения во вред другим людям.

Примечания не имеются. На мой взгляд, каратэ один из самых продуктивных видов спорта, к сожалению слишком много людей относятся к нему предвзято, мысля стереотипно и узко. Ошибочно полагая, что единоборства воспитывают в детях агрессию, несдержанность и желание бездумно применять свои навыки и умения во вред другим людям.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Проанализировать по данным литературных источников состояние проблемы физической подготовленности школьников.

2. Разработать методику занятий каратэ для школьников 5-6 классов.

3. Определить эффективность влияния предложенной методики занятий каратэ на уровень физической подготовленности школьников 5-6 классов.

2.2. Методы исследования

В работе применяются следующие методы:

1. Анализ литературных источников.

2. Педагогическое наблюдение.

3. Тестирование.

4. Педагогический эксперимент.

5. Метод математической обработки результатов исследования.

2.2.1. Анализ научно-методической литературы и электронных источников

На всех этапах работы проводился теоретический анализ научно-методической литературы. Он заключался в изучении отечественной, зарубежной и научно-методической литературы по теме дипломного исследования, что надо для разработки методологического аппарата работы. На базе анализа формулируется цель и актуальность исследования, проводится постановка задач, подбор методов педагогического эксперимента.

2.2.2.Педагогическое наблюдение.

Наблюдение проводилось перед началом педагогического эксперимента и во время его проведения. Объектом наблюдения которое, в свою очередь, проводилось до эксперимента является содержанием учебных занятий, т.е. характер используемых особенностей и упражнений методики их применения. По ходу эксперимента объектом наблюдения было сравнение офп каратистов и школьников, нацеленных на развитие скоростно-силовых качеств у детей школьного возраста.

Контрольное тестирование проводилось в начале и по окончании педагогического эксперимента. Его результаты заносились в особую карточку-протокол.

2.2.3.Педагогический эксперимент

Педагогический эксперимент проводился на базе ГБОУ СОШ № 109 города Москвы с 08.09.2014 года по 10.04.2015 года. В качестве испытуемых выступали учащиеся 5-6 классов в количестве 20 человек, 10 из которых дополнительно после школы занимаются в секции каратэ (экспериментальная группа - ЭГ), остальные 10 человек – контрольная группа (КГ).

На продолжался на протяжении 7 месяцев в период проведенных учебных занятий. Занятия проводились в урочной форме (понедельник, среда, пятница) 3 раза в неделю по 45 минут и дополнительно у экспериментальной группы, проводились тренировки 3 раз в неделю по 90 минут.

2.2.4 Тестирование физической подготовленности

Для проведения педагогического эксперимента мной были отобраны стандартные тесты:

1. Челночный бег 4x9 м, сек. Использовался для оценки уровня развития скоростных и координационных способностей. Данный тест проводился в спортивном зале, на расстоянии 9 метров ставятся друг напротив друга конусы. По свистку учащиеся начинают движение от ближайшего конуса к противоположному, добегая совершает разворот и бежит обратно. После пробегания четырех таких дистанций тест считается завершенным.

2. Прыжок на скакалке, 30 сек, раз. Так же использовался для оценки уровня развития скоростно-силовых способностей. Испытуемые по команде начинали выполнять упражнение, их задача уложиться в норматив.

3. Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа. Использовался для оценки скоростно-силовой выносливости. И.п. лежа на полу, руки за голову, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы удерживаются партнером. При сгибании туловища локти касаются коленей. Определялось количество сгибаний и разгибаний туловища за 1 мин.

4. Подтягивание на высокой перекладине. Тест использовался для оценки уровня развития силовой выносливости. И.п. руки чуть шире ширины плеч, ноги скрещены и согнуты под углом 90° в коленном суставе. По команде испытуемые начинают поднимать туловище к перекладине, пересекая ее линией подбородка, с помощью сгибания рук в локтевых суставах.

5. Бег на 60 метров. Использовался для оценки уровня развития скоростных способностей. Фиксировалось время от старта до финиша. Помощник учителя стоит на линии старта; учитель – на линии финиша. По команде ученик стартует.

Перечисленные выше тесты по нашему мнению помогают в наибольшей степени достоверно выявить уровень развития скоростно-силовых и других физических качеств у детей школьного возраста.

2.2.5. Методы математической статистики

Методы математической статистики использовались для обработки полученных экспериментальных данных и последующего их анализа. Вычислялись следующие характеристики:

· Среднее арифметическое значение - х;

· Среднеквадратическое отклонение – y;

· Достоверность различий между средними и межгрупповыми значениями определялось с использованием t- критерия Стьюдента для зависимых и независимых выборок. В качестве предельно допустимого был избран 5% уровень значимости (p<0,05), как принято в педагогических исследованиях.

2.3. Организация исследования

В эксперименте приняли участие мальчики 5 – 6 классов, в средней общеобразовательной школе №109. Количество испытуемых школьников-10 чел, школьников-каратистов-10 человек.

Первый этап – поисковый. Собрана и проанализирована научно-методическая литература по проблеме исследования. Определены предмет, цель, задачи и методы исследования.

Второй этап – экспериментальный. В начале педагогического эксперимента проведено предварительное тестирование, которое, в свою очередь, включает в себя 5 контрольных тестов:

- Челночный бег 4x9 м.;

- Прыжок на скакалке, 30 сек.;

- Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа;

- Подтягивание на высокой перекладине;

- Бег на 60 м.

Третий этап – обобщающий. Обрабатывались итоговые результаты методом математической статистики. Проводился сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной группы. Выполнено оформление выпускной квалификационной работы.

ГЛАВА 3. Результаты исследования и их обсуждение.

В ходе проведения эксперимента была разработана программа занятий, которая состояла из следующих разделов: основы знаний, специальные упражнения, способности и навыки, воспитание физических качеств.

Программа тактико-технических действий из восточных единоборств изучается последовательно. На каждом. занятие дается одно, два специально-подготовительных упражнений из каратэ, которые, в свою очередь, отрабатываются и разбираются по элементам и в целом, объясняется прикладное значение и структура выполнения.

На первых занятиях каратэ, главным образом, изучаются правила поведения, техника безопасности, акцентируется внимание на дисциплину, воспитывается уважение к старшим. На последующих занятиях обучают передвижениям, стойкам, отдельным техническим действиям (блоки и удары). Изучают и применяют удары ногами и руками, блоки руками. Упражнения выполняются сериями по 60-80 повторений с каждой ноги и руки. Интенсивность отработки техники с увеличенной скоростью составляла 70% от максимальной. Чередование "медленных" и "быстрых" упражнений проходило в сочетании с ударами ногами с концентрацией внутренней энергии и восстановлением. дыхательными упражнениями (ногарэ).

Этот этап эксперимента характеризуется малой интенсивностью и достаточно большим объемом выполняемых упражнений. Акцент занятий был направлен, по большей части на изучение техники выполнения упражнения и формирование. умений. Психологический настрой был направлен на воспитание волевых качеств, повышения интереса к занятиям и работе над собой в единстве с классом, группой.

На следующем этапе нагрузки росли преимущественно вследствие увеличения интенсивности. В значительной мере элементы техники отрабатывались в движении. Технические действия (удары и блоки) включали по два-три движения:

а) маэ ни дзенкуцу дачи маэ гери кеаге, гьяку дзуки ;

б) уширо ни дзенкуцу дачи сото уке, маэ ни дзенкуцу дачи маэ гери кеаге, гьяку дзуки чудан.

То есть отдельные блоки и удары стали приобретать комбинационный характер - связки, которые, в свою очередь., выполняются в достаточно высоком темпе по 30-40 раз.

На следующем этапе отводится время на закрепление пройденной техники, увеличение и поддержание уровня физической работоспособности и функционального состояния учащихся. Главным образом использовались связки на развитие скоростно-силовых качеств и силовой выносливости: удары руками и ногами в прыжке с криком (кинсей), выполнение ката (комплекс формальных. упражнений, которые состоят, чаще всего, из 20 или 35-40 технических ударов и блоков) на время, без остановок, по 7-10 повторений.

На этом этапе эксперимента объем нагрузки снижался, а интенсивность увеличивалась. Формировались навыки применения технических действий в парах. Нарабатывалась соревновательная практика, разъяснялись оценочные характеристики значения ударов на «иппон» и «ваза ари», нарушений по линиям «мубоби», «дзегай», «хансоку» и способность дозировать удары ногами и руками.

Следует сказать, что планируя программу эксперимента, мы опирались на рекомендации Новика С.А. о сочетании упражнений для верхних и нижних конечностей, соотнося их с триместрами учебного года. Так в Ι триместре:

упражнения кихон верхними конечностями составили 43%, упражнения кихон нижними конечностями составили 41%, кихон верхними и нижними конечностями 16%

ΙΙ триместр:

упражнения кихон верхними конечностями составили 35%, кихон нижними конечностями составили 24%, кихон верхними и нижними конечностями 41%.

ΙΙΙ триместр:

упражнения кихон верхними конечностями составили 27%, кихон нижними конечностями составии 26%, кихон верхними и нижними конечностями 47%.

Из раздела «Основы знаний» испытуемым предлагался материал, благоприятствующий расширению знаний учащихся о восточных единоборствах, необходимости спортивных соревнованиях, умения самостоятельной разминки перед поединком. Материал теоретической части давался в контексте основ восточных единоборств с учетом возраста учащихся. Занятия строились так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, сопоставляя свои действия. согласно с «Кодексом занимающихся каратэ», и делали необходимые заключения. Подобной подход активизировал у детей процесс самопознания и управления своей деятельностью.

В разделе «Элементы восточных единоборств» изучаются технические действия из каратэ: стойки (хачиджи дачи, мусуби дачи, хейсоку дачи, дзенкуцу-дачи, кокуцу-дачи, киба-дачи) и передвижения в них; блоки - «Уке Вадза» (аге-уке, учи-удэ-уке, гедан-барай, шуто-уке, сото-уде-уке), удары рукой - «Атэ Вадза» (гьяку-дзуки, маэ-тетсуи-учи, ой-дзуки, уракен-учи, маваши дзуки); удары ногой - «Гери Вадза» (маэ гери кеаге, маваши гери, еко гери кекоми); ката (Тайкиеку шодан, Хейан шодан, Тайкиеку нидан); гохон-кумитэ (ой дзуки дзедан, ой дзуки чудан).

Во время изучения данного раздела использовались, главным образом, методы: словесный - рассказ, объяснение; область применения – наглядный показ, демонстрация; строго регламентированного упражнения - изучения с многократными повторениями в целом и по элементам; игровой - применение стоек, ударов и блоков в парах (бункай, кумитэ).

В разделе «способности и навыки, развитие физических качеств» давались комплексы физических. упражнений. По мере наработки учащимися навыков и умений выполнять комплексы до рационального автоматизма доля упражнений увеличивалась.

Учащиеся двух групп были, в среднем, идентичны по возрасту, исходному физическому состоянию организма.

Тестирование детей проводились во время проведения занятий.

Учебный процесс совершался по программе утвержденной министерством образования.

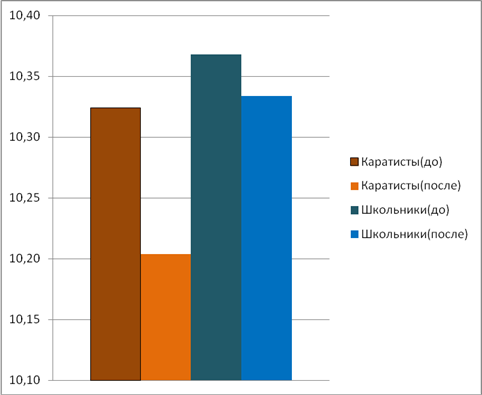

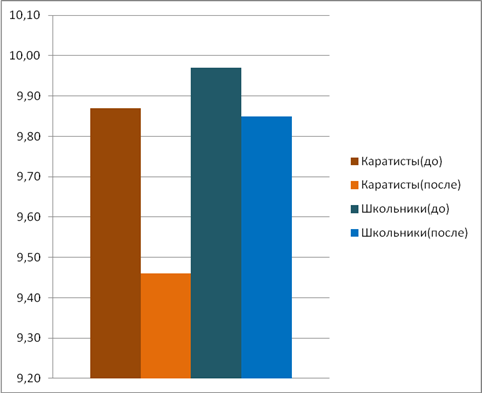

В экспериментальной группе по завершению педагогического эксперимента заметно выросли показатели скоростных и координационных способностей зафиксированные. в тесте – челночный бег 4х9 м,сек. Результаты исследования показали, что среднее время в челночном беге 4x9 м, сек в начале эксперимента в сентябре составило 10,32 секунды, а в апреле - уже 10,20 секунд.

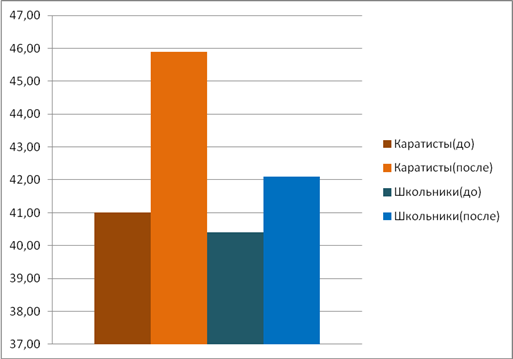

В тесте «Прыжок на скакалке, 30 сек, раз» количество прыжков также увеличилось, с 41 до 52.

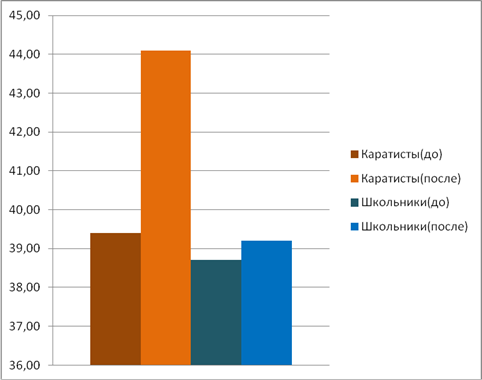

В тесте «Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа» расчеты выявили, что показатели теста (среднее значение) в сентябре составили 39,4 раз, в апреле - уже 44,10 раз.

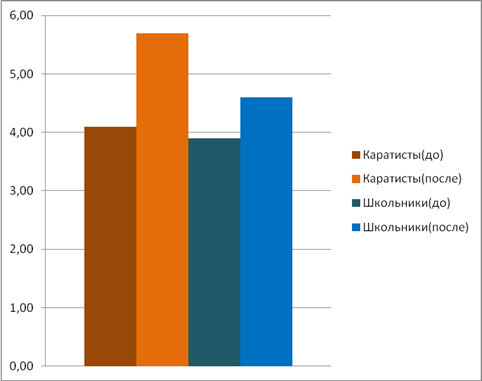

В тесте «Подтягивание на высокой перекладине» результаты выросли с 4,1 до 5,7.

В тесте «Бег на 60 м» средний показатель в сентябре был 9,87 с, а в апреле 9,46с.

Челночный бег 4х9 метров.

Тест проводился в спортивном зале по заранее нанесенной разметки. Проводится две линии на расстоянии 9 метров друг от друга (линия старта и финиша). Учитель находится на линии финиша. По команде учителя включается секундомер, испытуемые берут по одному мячу, которые лежат за линией старта, подбегают к линии финиша и кладут на нее мяч, бегут к линии старта, берут по второму мячу, бегут к финишу. В момент касания вторым мячом пола за линией финиша останавливается секундомер.(Таблица 1)

Динамика показателей быстроты в ходе эксперимента Таблица 1

|

Челночный бег 4x9 м, сек

исходные конечные |

|

исходные конечные |

Т критерий |

|||||||

|

Экспериментальная |

|

Экспериментальная |

|

|

10,33 |

10,29 |

|

несвязанная |

||

|

10,31 |

|

10,21 |

|

|

10,32 |

10,26 |

|

|

||

|

10,3 |

|

10,19 |

|

|

10,46 |

10,45 |

|

|

||

|

10,35 |

|

10,22 |

|

|

10,4 |

10,38 |

|

|

||

|

10,29 |

|

10,19 |

|

|

10,28 |

10,25 |

|

|

||

|

10,34 |

|

10,21 |

|

|

10,4 |

10,34 |

|

|

||

|

10,31 |

|

10,18 |

|

|

10,4 |

10,36 |

|

|

||

|

10,3 |

|

10,17 |

|

|

10,53 |

10,48 |

|

|

||

|

10,34 |

|

10,22 |

|

|

10,3 |

10,28 |

|

|

||

|

10,33 |

|

10,2 |

|

|

10,26 |

10,25 |

|

|

||

|

10,37 |

|

10,25 |

|

|

|

|

|

|

||

|

Среднее значение |

|

|

||||||||

|

10,32 |

|

10,20 |

|

|

10,37 |

10,33 |

До |

2,17 |

||

|

Стандартное отклонение |

После |

5,64 |

||||||||

|

0,02 |

|

0,02 |

|

|

0,07 |

0,07 |

|

|

||

Рисунок 1. - Челночный бег 4x9 м.

Тест проводился в спортивном зале, испытуемый брал в руки скакалку, вставал в исходное положение. Учитель стоял рядом с секундомером в руке. По команде «старт» включался секундомер и испытуемый начинал прыгать на скакалке как можно быстрее. По прошествии 30 секунд, учитель давал команду «стоп». Учитель считал количество прыжков. (Таблица 2)

Динамика показателей быстроты в ходе эксперимента Таблица 2

|

Прыжок на скакалке за 30 сек исходные конечные исходные конечные |

|

|

||||||

|

Экспериментальная |

|

Экспериментальная |

Контрольная |

Ткритерий |

||||

|

40 |

|

44 |

|

|

41 |

42 |

|

несвязанная |

|

41 |

|

47 |

|

|

40 |

43 |

|

|

|

42 |

|

45 |

|

|

41 |

43 |

|

|

|

40 |

|

46 |

|

|

42 |

44 |

|

|

|

42 |

|

46 |

|

|

41 |

42 |

|

|

|

41 |

|

47 |

|

|

40 |

41 |

|

|

|

40 |

|

45 |

|

|

39 |

41 |

|

|

|

41 |

|

47 |

|

|

39 |

40 |

|

|

|

42 |

|

47 |

|

|

40 |

43 |

|

|

|

41 |

|

45 |

|

|

41 |

42 |

|

|

|

Среднее значение |

|

|

||||||

|

41,00 |

|

45,90 |

|

|

40,4 |

42,1 |

До |

1,9 |

|

Стандартное отклонение |

|

После |

12,4 |

|||||

|

0,60 |

|

0,92 |

|

|

0,8 |

0,92 |

|

|

Рисунок 2. - Прыжок на скакалке за 30 секунд.

Испытуемые тестировались в спортивном зале, лежа на гимнастических матах. Исходное положение лежа, ноги согнуты в коленях под углом 45, руки сомкнуты в замок, локти разведены. Помощник фиксирует ногу испытуемого, прижимая стопы к полу. По сигналу учителя ученик начинает выполнять подъем туловища. Помощник считает количество поднятий за одну минуту. (Таблица 3)

Динамика скоростно-силовых показателей в ходе эксперимента Таблица 3

|

Подъем туловища за 1 минуту исходные конечные исходные конечные |

|

|||||||

|

Экспериментальная |

|

Экспериментальная |

Контрольная |

Ткритерий |

||||

|

39 |

|

44 |

|

|

39 |

39 |

|

несвязанная |

|

40 |

|

45 |

|

|

38 |

38 |

|

|

|

39 |

|

43 |

|

|

40 |

41 |

|

|

|

40 |

|

44 |

|

|

38 |

39 |

|

|

|

40 |

|

45 |

|

|

38 |

38 |

|

|

|

39 |

|

44 |

|

|

38 |

39 |

|

|

|

39 |

|

45 |

|

|

39 |

39 |

|

|

|

40 |

|

44 |

|

|

40 |

40 |

|

|

|

39 |

|

43 |

|

|

38 |

39 |

|

|

|

39 |

|

44 |

|

|

39 |

40 |

|

|

|

Среднее значение |

|

|

|

|||||

|

39,40 |

|

44,10 |

|

|

38,7 |

39,2 |

До |

1,58 |

|

Стандартное отклонение |

|

После |

17,8 |

|||||

|

0,48 |

|

0,54 |

|

|

0,7 |

0,68 |

|

|

Рисунок 3. - Подъем туловища за 1 минуту

Тест проводился в спортзале, исходное положение вис на перекладине. По сигналу учителя испытуемый выполнял упражнение с установкой на максимальное количество повторений. (Таблица 4)

Динамика показателей силовой выносливости в ходе эксперимента Таблица 4

|

Подтягивание на высокой перекладине, раз исходные конечные исходные конечные |

|

|

||||||

|

Экспериментальная |

|

Экспериментальная |

Контрольная |

Ткритерий |

||||

|

4 |

|

6 |

|

|

3 |

4 |

|

несвязанная |

|

5 |

|

7 |

|

|

4 |

4 |

|

|

|

3 |

|

6 |

|

|

4 |

5 |

|

|

|

4 |

|

6 |

|

|

3 |

4 |

|

|

|

4 |

|

5 |

|

|

4 |

5 |

|

|

|

5 |

|

5 |

|

|

4 |

4 |

|

|

|

4 |

|

6 |

|

|

4 |

5 |

|

|

|

3 |

|

5 |

|

|

5 |

5 |

|

|

|

5 |

|

5 |

|

|

4 |

5 |

|

|

|

4 |

|

6 |

|

|

4 |

5 |

|

|

|

Среднее значение |

|

|

|

|||||

|

4,10 |

|

5,70 |

|

|

3,9 |

4,6 |

До |

1 |

|

Стандартное отклонение |

|

После |

4,73 |

|||||

|

0,54 |

|

0,56 |

|

|

0,36 |

0,48 |

|

|

Рисунок 4. – Подтягивание на высокой перекладине.

Бег на 60 метров.

Тест проводился в ясную погоду на улице. Испытуемые вставали на линию старта. Учитель стоял на линии финиша. По команде учителя, ученики начинали бежать, одновременно включался секундомер. Когда ученик добегал до финиша, учитель останавливал секундомер.( Таблица 5)

Динамика показателей быстроты в ходе эксперимента Таблица 5

|

Бег на 60 м, сек исходные конечные исходные конечные |

|

|||||||

|

Экспериментальная |

|

Экспериментальная |

Контрольная |

Ткритерий |

||||

|

10 |

|

9,7 |

|

|

9,9 |

9,8 |

|

несвязанная |

|

9,8 |

|

9,5 |

|

|

10,1 |

9,9 |

|

|

|

9,9 |

|

9,5 |

|

|

10 |

9,9 |

|

|

|

10,1 |

|

9,6 |

|

|

10,2 |

10 |

|

|

|

9,8 |

|

9,3 |

|

|

9,9 |

9,8 |

|

|

|

9,7 |

|

9,2 |

|

|

10 |

9,9 |

|

|

|

10 |

|

9,6 |

|

|

10,1 |

10 |

|

|

|

9,9 |

|

9,5 |

|

|

9,8 |

9,7 |

|

|

|

9,7 |

|

9,3 |

|

|

9,9 |

9,8 |

|

|

|

9,8 |

|

9,4 |

|

|

9,8 |

9,7 |

|

|

|

Среднее значение |

до |

2,04 |

||||||

|

9,87 |

|

9,46 |

|

|

9,97 |

9,85 |

после |

7,24 |

|

Стандартное отклонение |

|

|

||||||

|

0,11 |

|

0,128 |

|

|

0,11 |

0,09 |

|

|

Рисунок 5. – Бег на 60 метров.

По результатам полученных нами данных, можно сделать вывод, что секционные занятия каратэ благоприятно воздействуют на физическую подготовленность детей школьного возраста. Через 7 месяцев от начала эксперимента дети заметно улучшили показатели скоростно-силовых и координационных способностей. Так же нами было отмечено, что дети дополнительно занимающиеся в секции карате более усидчивые, внимательные, дисциплинированные (по сравнению с контрольной группой), они быстрее улавливают суть поставленных задач и решают их.

3.1. Заключение по главе.

Одним из приоритетных и главных научных направлений исследований в области физического воспитания школьников является поиск и обоснование инновационных методик и нетрадиционных средств физической культуры и спорта, направленных на физическое и психо-физическое развитие ребенка. К таким средствам, способным эффективно влиять на развитие ребенка, могут быть отнесены занятия восточными единоборствами, в частности карате.

Занятия восточными единоборствами открывают перед педагогом достаточно большие возможности для создания нужных ситуаций в условиях соперничества, требующего соблюдения норм, правил, спортивной этики, уважения к сопернику.

Систематические занятия каратэ благоприятствуют формированию таких качеств, как концентрация и переключение внимания, оперативное мышление, инициативность, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость учащихся.

Обсуждая эффективность различных вариантов организации учебного процесса, можно утверждать, что восточные единоборства в системе физического воспитания увеличивают заинтересованность учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и ведении здорового образа жизни.

С этих позиций, восточные единоборства в системе физического воспитания способствуют формирования у детей школьного возраста не только лишь физические качества, но и нравственные качества, этические нормы.

В восточных единоборствах существуют обоснования движений с позиции биомеханики, которые, в свою очередь, по своей структуре отличаются от движений в иных видах спорта и благоприятствуют комплексному влиянию на опорно-двигательный аппарат и организм занимающегося.

Опираясь на экспериментальные данные, можно с уверенностью сказать, что методика полностью себя оправдывает в повышении уровня физической подготовленности школьников 5-6 классов. Считаем целесообразно внедрение данной методики в вариативную часть урока базовой школьной программы.

Восточные единоборства неповторимы во многом и прежде всего в том, что являются детально разработанной своеобразной системой движений, которая помогает владеть телом, как гармонически единым организмом, способным развивать физические качества и контролировать функциональную и физическую подготовленность занимающихся

Применение восточных единоборств с элементами каратэ в системе физического воспитания позволило получить статистически достоверные сдвиги в уровне физической подготовленности.

Таким образом, считаем, что существует необходимость внедрения методики Общей физической подготовки каратистов в базовую школьную программу, так как полученные данные помогают сделать вывод, что применение восточных единоборств в системе физического воспитания детей школьного возраста, обеспечивает прогрессивные преобразования способностей учащихся. Основное преимущество каратэ состоит в том, что в упражнениях задействованы почти все группы мышц и системы организма, что обеспечивает гармоничное развитие учащихся.

Статические и динамические упражнения каратэ положительно влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, увеличивают мышечную силу, увеличивают выносливость организма. Особое выполнение дыхательных упражнений обеспечивает массаж внутренних органов и улучшает кровообращение. Отработка блоков, уходов, ударов позволяет развить реакцию, быстроту движений. Благотворное воздействие на нервную систему оказывает умение сосредоточивать внимание во время выполнения приёмов.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных источников по проблеме исследования показал, что в условиях возрастающих учебных нагрузок в общеобразовательной школе, отмечается ухудшение состояния здоровья школьников, о чем свидетельствуют:

- недостаточный уровень двигательной активности, препятствующий достижению оптимального уровня физического развития и физической подготовленности;

- увеличение случаев нарушений в опорно-двигательном аппарате (нарушение осанки, плоскостопие и пр.), нарушение функций сердечнососудистой системы, увеличение простудных заболеваний, что в том числе, приводит к снижению двигательной активности учащихся.

2. В ходе исследования разработана методика занятий карате для школьников 5-6 классов в основе которой система движений, эффективно стимулирующая двигательную и познавательную активность школьников.

3. В результате экспериментальной проверки предложенной методики занятий карате, у школьников 5-6 классов установлено достоверное улучшение показателей физической подготовленности. Уровень физической подготовленности испытуемых экспериментальной группы по всем тестовым показателям превысил результаты контрольной группы.

1. Бальсевич В.К. Концепция информационно-образовательной кампании по развертыванию национальной системы спортивно ориентированного физического воспитания обучающихся в общеобразовательных школах Российской Федерации / В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - № 4. - С.11-16.

2. Воронов И.А. Восточноазиатская классическая концепция психологической подготовки единоборцев. Минск.: Харвест. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2004. - 218 с

3. Гуревич М.А., Радиловская Т.Ю. Физическая культура в уральском регионе //Социологические исследования. 2003. № 3. - С. 89-92.

4. Давыденко М.Н., Никитушкин В.Г. Единая всероссийская спортивная классификация. 2001-2005 гг.: Часть 1. М.: Советский спорт, 2002. - 376 с.

5. Демидова Е. Организация соревновательной и игровой деятельности детей // Начальная школа. – 2004. - N 6. - С. 62-64.

6. Дмитриев О.Б. Методика подготовки судей, тренеров и спортсменов по правилам и судейству при помощи мультимедиа системы «соревнования по каратэ»: Автореф. дис. канд. пед. наук. Ижевск, 2003. – 22 с.

7. Донской Д.Д. Биомеханика / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 124 с.

8. Дуркин П.К., Лебедева М.П. К проблеме изучения мотивационно-потребностной сферы школьников как системообразующей основы у них физической культуры // Теория и практика физической культуры. 2005. - № 6. - 66 с.

9. Зазнобин А. В. Подвижные игры на занятиях единоборствами с младшеклассниками // Физическая культура в школе. - 2012. - № 1. - С. 55-57.

10. Изаак С.И. Мониторинг физического развития и физической подготовленности: теория и практика: монография. - М.: Советский спорт, 2005. - 126 с.

11. Ипатов А.А. Формирование ценностных ориентаций на здоровье сбережение у юных каратистов: Автореф. дис. канд. пед наук. -Краснодар., 2003. - 22 с.

12. Ирхин В.М. Здоровьеориентированная система учителя физической культуры / В.М. Ирхин, Ф.И. Собянин // Теория и практика физ. культуры. - 2005. - № 4. - 27 с.

13. Исмаилова А. С. Развитие гибкости у детей школьного возраста // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. - 2012. - № 1. - С. 72-74.

14. Киселева Е.В. Формирование субъект-субъектных отношений в воспитании спортсменов // Теория и практика физической культуры. 2004. - № 9. - С.59-63.

15. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: учеб.пособие. - М.: Советский спорт, 2006. - 208 с.

16. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: учеб. Пособие / Б.Х. Ланда. 2-е изд. - М.: Советский спорт, 2005. - 192 е.: ил.

17. Ливанова П. З. Сюжетно-ролевые игры на уроках физической культуры // Физическая культура в школе. - 2011. - N 7. - С. 35-37.

18. Лях В.И. Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11-х классов / В.И. Лях, А.А Зданевич. - М.: Просвещение, 2004. - 126 с.

19. Матвеев А.П., Петрова Т.В. Оценка подготовки выпускников основной школы по физической культуре. 2-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2001. - 160 с.

20. Махов А.С. Формирование физической культуры личности сельских подростков в условиях деятельности школьного спортивного клуба: Автореф. дис. канд. пед наук. СПб., 2005. - 18 с.

21. Нестерова О. В. Веселые игры // Физическая культура в школе. - 2011. - N 7. - С. 54-55.

22. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи: постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г.№ 916 // Российская газета. - 2002. - 12 янв.

23. Поваляева В. В. "Секреты" моих уроков // Физическая культура в школе. – 2004. - N 2. - С. 43-46.

24. Подласый И.П. Педагогика: новый курс: Учеб. Для суд. высш. учеб. заведений: В 2 кн. М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. - Кн.2: Процесс воспитания. - 256 с.: ил.

25. Решетников Н.В. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2005

26. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2000

27. Савчук А.Н. Формирование индивидуального стиля спортивной деятельности школьников // Теория и практика физической культуры. - 2005.- № 4. - 65 с.

28. Семенов Л.А. Мониторинг кондиционной физической подготовленности в образовательных учреждениях: монография. - М.: Советский спорт, 2007. - 168 с.

29. Серегина О.Б. Формирование мотивационно-ценностного отношения младших школьников к физической культуре: Автореф. дис. канд. пед. наук-М, 2003. - 23 с.

30. Скороходов В.В. Боевые искусства востока как досуговый интерес молодежи // Социологические исследования. 2000. № 3. - С. 129-131.

31. Скотников В.Ф. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и училищ олимпийского резерва / В.Ф. Скотников, В.И. Смирнов, Я.Э. Якубенко. - М.: Советский спорт, 2005. - 108 с.

32. Тихонов A.M. Элементы деятельностного подхода с преподаванием физической культуры в школе // Теория и практика физической культуры. -2005. - № 1. - 65 с.

33. Физическая культура: Учеб. пособие/ Под общ. Ред. Е.В. Колеевой. – Ростов н/Д: Феникс, 2006

34. Фунакоси Г. Каратэ-до: мой способ жизни. — 2000, Киев.

35. Хассел Р.Дж., Отис Э. Полный курс каратэ. — М., 2003.

36. Хафизова Г. Н. Урок физической культуры - урок радости и здоровья // Начальная школа. - 2011. - N 7. - С. 77-79.

37. Чунтыжева З.И. Формирование физической культуры личности в младшем школьном возрасте: Дис. канд. пед. наук. М, 2003. - 130 с.

38.

Литвинов С.А. каратэ в системе физического воспитания студента

(учебное пособие) // Международный журнал экспериментального образования. –

2015. – № 2 – С. 213-214

URL: www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=6526

39. Журнал "Успехи современного естествознания". Выпуск № 11 / 2005 Авторы: Петрова Н.Ф.,Горовая В.И.

40. URL: http://festival.1september.ru/articles/618059/

41. URL:http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5328

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения 1

Приложения 2

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.