«ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

У НАЧИНАЮЩИХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА РАПИРАХ»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 3

ГЛАВА I. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.......................................................................... 5

1.1. Понятие о скоростных способностях спортсменов............................... 5

1.2. Методика воспитания скоростных способностей............................... 10

1.3. Особенности воспитания скоростных способностей в фехтовании.. 15

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЙ....................................................................................... 21

2.1. Цель и задачи исследований................................................................. 21

2.2. Методы исследований........................................................................... 21

ГЛАВА III. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 9-10 ЛЕТ................................................. 25

3.1. Теоретическое обоснование разработанного комплекса упражнений 25

3.2. Содержание комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростных способностей у начинающих фехтовальщиков.................................. 29

ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 33

ВЫВОДЫ...................................................................................................... 41

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………...……44

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................... 46

Актуальность. В связи с усложнением правил соревнований в современном фехтовании на рапирах значительно увеличился объем действий, выполняемых в вероятностных и неожиданных ситуациях, которые предъявляют повышенные требования к проявлениям скоростных способностей, двигательных реакций, пространственной, временной, динамической адекватности специализированных движений и их биомеханической рациональности.

Поединки на рапирах регламентируются положениями об ограничении поражаемой поверхности спортсменов, а также определяющими нанесение уколов только в туловище, преимущество атаки и ответа (контрответа) в ситуациях с одновременным встречным нападением противника, необходимость опережения контратакой или ремизом при взаимно нанесенных уколах [ 2, 3, 46 ].

Успех фехтовальщика в бою в значительной мере зависит от проявлений скоростных способностей, внезапности начала и умений регулировать скорость выполнения применяемых действий [ 41 ]. Поэтому, в таком виде спорта как спортивное фехтование, воспитание скоростных способностей является актуальной проблемой.

Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить эффективность разработанного комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростных способностей юных фехтовальщиков.

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс, направленный на воспитание скоростных способностей фехтовальщиков 9-10 лет.

Предмет исследования. Комплекс упражнений, направленный на совершенствование скоростных способностей у фехтовальщиков на этапе начального обучения.

Гипотеза исследования. Предполагается, что двигательная подготовленность фехтовальщиков-рапиристов 9-10 лет будет более эффективна при использовании в учебно-тренировочных занятиях комплексов упражнений, направленных на совершенствование скоростных способностей.

Новизна работы. Установлена эффективность использования в учебно-тренировочных занятиях комплекса упражнений, направленных на развитие скоростных способностей юных фехтовальщиков. Экспериментально подтверждена и обоснована методика чередования выполнения комплекса специальных упражнений в затрудненных, стандартных и облегченных условиях в занятиях с юными спортсменами.

Научная и практическая значимость. Результаты исследований дополняют разделы теории и методики фехтования, относящиеся к воспитанию и совершенствованию двигательных качеств начинающих спортсменов. Полученные данные могут быть использованы при усовершенствовании процесса технико-тактической подготовки фехтовальщиков, а также при построении тренировочных программ и методических рекомендаций для тренеров.

Исследования, проведенные в последние десятилетия, дают все больше оснований считать, что некоторые из проявлений скоростных способностей относительно независимы друг от друга (например, время простой двигательной реакции и темп воспроизведения движений), и что факторы, лежащие в их основе, далеко не однозначны. С учетом этого вместо общего собирательного термина «быстрота» все чаще пользуются дифференцирующим термином «скоростные способности» и, соответственно, выделяют как минимум два типа скоростных способностей: быстроту как способность к экстренным двигательным реакциям («быстрота двигательных реакций») и быстроту как способность, определяющую скоростные характеристики движений («быстрота движений»), а последнюю, в свою очередь, подразделяют на быстроту, проявляющуюся в скорости отдельных двигательных актов, и быстроту, проявляющуюся в темпе повторения движений [ 9, 10, 33, 36 ].

Скоростные способности - это комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени [ 27, 29 ].

В теории и методике физического воспитания различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам проявления относятся четыре вида скоростных способностей [10, 11, 29, 36 ]:

1) способность к быстрому реагированию на сигнал;

2) способность к выполнению локальных одиночных движений с максимальной скоростью;

3) способность к быстрому началу движения (то, что в практике иногда называют резкостью);

4) способность к выполнению движений в максимальном темпе.

Элементарные формы проявления скоростных способностей в различных сочетаниях и в совокупности с другими способностями и техническими навыками обеспечивают комплексное проявление скоростных способностей в сложных двигательных актах, характерных для конкретного вида спортивной деятельности. К таким комплексным формам проявления относятся [ 27, 33 ]:

а) способность быстро набирать скорость на старте до максимально возможной (скоростные стартовые способности);

б) способность к достижению высокого уровня дистанционной скорости (скоростные дистанционные способности);

в) способность быстро переключаться с одних действий на другие и т.п.

Тесная связь между общей и специальной быстротой обычно проявляется у спортсменов младших разрядов на ранних этапах их спортивного становления. По мере роста спортивного мастерства и квалификации спортсмена «перенос» тренированности с общеразвивающих упражнений на специальные уменьшается. Поэтому целенаправленное использование в тренировочном процессе средств, воспитывающих общую быстроту, с целью развития специальных скоростных качеств оправдано на этапе начальной подготовки спортсмена. С ростом спортивных результатов и тренированности спортсмена дальнейшее совершенствование скоростных способностей должно идти по пути тщательного и рационально обоснованного подбора только таких общеразвивающих упражнений, которые в координационном отношении максимально приближены к основным специальным упражнениям [ 34 ].

Специальная быстрота фехтовальщиков проявляется в латентном времени реакции, времени выполнения одного укола, максимальном темпе выполнения серии уколов, скорости передвижений.

В условиях боя фехтовальщик сталкивается с комплексной формой проявления скоростных способностей (быстротой одиночных и серийных уколов, передвижений, быстротой выполнения укола и др.). Вместе с тем быстрота тесно связана с ловкостью и точностью двигательных реакций спортсмена [ 35, 47, 51 ].

Проявления скоростных способностей зависит от целого ряда факторов:

1) состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека;

2) морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции (т.е. от соотношения быстрых и медленных волокон);

3) силы мышц;

4) способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное;

5) энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кислота – АТФ и креатинфосфат – КТФ);

6) амплитуды движений, т.е. от степени подвижности в суставах;

7) способности к координации движений при скоростной работе;

8) биологического ритма жизнедеятельности организма;

9) возраста и пола;

10) скоростных природных способностей человека [ 19, 22 ].

С точки зрения физиологии быстрота реакции зависит от скорости протекания следующих пяти фаз:

1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, тактильном и др.), участвующем в восприятии сигнала;

2) передачи возбуждения в центральную нервную систему;

3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и формирования эфферентного сигнала;

4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мышце;

5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности [ 43, 44 ].

Максимальная частота движений зависит от скорости перехода двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно, то есть она зависит от лабильности нервных процессов.

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: частота нервно-мышечной импульсации, скорость перехода мышц из фазы напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз, степень включения в процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон и их синхронная работа [ 1, 10 ].

С точки зрения физиологии к скоростным способностям следует отнести, очевидно, прежде всего, лабильность и подвижность центрально-нервных процессов, а также скоротечность возникновения, распространения и смены процессов, протекающих в нервно-мышечных структурах и мышцах. Эти и непосредственно связанные с ними факторы выражаются в частоте нервно-моторной импульсации, скорости перехода мышц в состояние напряжения и расслабления, темпе чередования фаз напряжения и расслабления, степени включения в действие и синхронизации активности «быстрых двигательных единиц» и т.д. Поскольку в реальных условиях двигательной деятельности быстрота проявляется в единстве с другими двигательными способностями, степень ее проявления всегда зависит в той или иной мере от комплекса функциональных возможностей организма, необходимых для выполнения конкретных действий. В действиях, выполняемых со значительными отягощениями, быстрота проявляется в особенно тесной связи с силовыми способностями, что отражено в понятии «скоростно-силовые способности». В действиях же, требующих поддержания предельного темпа движений в условиях нарастающего утомления, ее проявление во многом обусловлено факторами так называемой скоростной выносливости [ 3, 4 ].

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей скоростных способностей продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях скоростных способностей простой реакции и максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост результатов может продолжаться до 25 лет [ 6, 25 ].

Скоростные способности человека очень специфичны. Можно очень быстро выполнять одни движения и сравнительно медленнее - другие, обладать хорошим стартовым ускорением и невысокой дистанционной скоростью, и наоборот. Тренировка в быстроте реакции практически не скажется на частоте движений. Знание этих фактов очень важно для практики. Относительная независимость между отдельными формами скоростных способностей говорит о том, что нет, очевидно, единой причины, обусловливающей максимальную скорость во всех без исключения двигательных заданиях. Прямой (непосредственный) перенос скоростных способностей наблюдается только в координационно-сходных двигательных действиях. Так, в упражнениях, в которых скорость разгибания ног имеет большое значение, улучшение результата в прыжках с места скажется на показателях в спринтерском беге, толкании ядра, в то же время на скорости плавания это не отразится. Значительный перенос скоростных способностей в координационно-различных движениях наблюдается только у физически слабо подготовленных людей [ 6, 9, 15 ].

В условиях комплексного проявления скоростных качеств в современном спорте выделяют три специфических режима скоростной работы: ациклический, характеризующийся однократным проявлением концентрированного взрывного усилия; стартовый разгон, выражающийся в быстром наращивании скорости с места с задачей достичь ее максимальных показателей за кратчайшее время; дистанционный, связанный с поддержанием заданной скорости передвижения по дистанции [25, 29 ].

Следует отметить, что во многих видах спорта три режима скоростной работы проявляются в различных сложных сочетаниях, а не в чистом виде; например, в беге на дистанцию 200 м проявляются стартовый разгон и дистанционный, в плавании на 50 м – ациклический (старт) и дистанционный, в спортивных играх и единоборствах отмечаются все три режима. Это, естественно, необходимо учитывать при разработке методики повышения скоростных качеств в конкретном виде спорта.

Элементарные и комплексные формы скоростных способностей строго специфичны и, как правило, независимы друг от друга. Так, показатели времени реакции не связаны с показателями скорости движений, результативность старта в беге, конькобежном спорте и плавании не зависит от уровня абсолютной дистанционной скорости [ 39, 48 ].

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах весьма ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений достигается не только воздействием на собственно скоростные способности, но и иным путем – через воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, скоростной выносливости, совершенствование техники движений и др., то есть посредством совершенствования тех факторов, от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств скоростных способностей [ 42, 49 ].

В многочисленных исследованиях показано, что все вышеназванные виды скоростных способностей специфичны. Диапазон взаимного переноса скоростных способностей ограничен (например, можно обладать хорошей реакцией на сигнал, но иметь невысокую частоту движений; способность выполнять с высокой скоростью стартовый разгон в спринтерском беге еще не гарантирует высокой дистанционной скорости и наоборот). Прямой положительный перенос скоростных способностей имеет место лишь в движениях, у которых сходные смысловые и программирующие стороны, а также двигательный состав.

Специфические особенности скоростных способностей требуют применения соответствующих тренировочных средств и методов по каждой их разновидности. Основными методами воспитания и совершенствования скоростных способностей являются [ 26, 27 ]:

1) методы строго регламентированного упражнения;

2) соревновательный метод;

3) игровой метод.

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а) методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально созданных условиях [ 32, 33 ].

При использовании метода вариативного упражнения чередуют движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей интенсивностью – вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд [ 48 ].

Соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных состязаний (прикидки, эстафеты, гандикапы – уравнительные соревнования) и финальных соревнований. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку спортсменам с различным уровнем подготовленности предоставляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные волевые усилия.

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую образованию «скоростного барьера».

Специфические закономерности развития скоростных способностей обязывают особенно тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной скоростью способствует стабилизации скорости на достигнутом уровне, возникновению «скоростного барьера». Поэтому в методике воспитания скоростных способностей центральное место занимает проблема оптимального сочетания методов, включающих относительно стандартные и варьируемые формы упражнений [ 25 ].

При воспитании скоростных способностей применяют упражнения [15, 27 ], которые должны соответствовать трем основным условиям:

1) возможности выполнения с максимальной скоростью.

2) освоенность упражнения должна быть настолько хорошей, чтобы внимание можно было сконцентрировать только на скорости его выполнения.

3) во время тренировки не должно происходить снижения скорости выполнения упражнений.

Снижение скорости движений свидетельствует о необходимости прекратить тренировку этого качества, и о том, что в данном случае уже начинается работа над развитием выносливости.

Средствами воспитания скоростных способностей являются упражнения, выполняемые с предельной либо около предельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Их можно разделить на три основные группы [25 ]:

1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных способностей:

- быстроту реакции;

- скорость выполнения отдельных движений;

- улучшение частоты движений;

- улучшение стартовой скорости;

- скоростную выносливость;

- быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом [ 29 ].

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.).

3. Упражнения сопряженного воздействия:

а) на скоростные и все другие способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные, скоростные и выносливость);

б) на скоростные способности и совершенствование двигательных действий [ 28 ].

Общий принцип подбора упражнений – разнообразие условий, постепенное их усложнение, приближение к специфике спортивной деятельности.

Тренировка скоростных способностей простой реакции по этому методу проводится в три этапа: на первом этапе ученик выполняет действие, стараясь реагировать на сигнал с максимальной скоростью. После каждой попытки преподаватель сообщает ученику фактическое время реакции; на втором этапе реакция и последующие движения также выполняются с максимальной скоростью. Но преподаватель спрашивает у ученика, за какое время он, по его мнению, выполнил движение. После этого ему сообщают действительное время. Постоянное сопоставление своих ощущений времени с тем, что фактически показано, совершенствует точность восприятия времени; на третьем этапе ученику предлагают выполнять задания с различной заранее обусловленной скоростью реагирования [ 25 ].

Сложная реакция выбора в фехтовании связана с выбором нужного ответного действия из всех возможных, в соответствии с изменением поведения противника. В обстановке боя требования к сложной реакции соперников большие. Противник может наносить уколы как левой, так и правой рукой в самой неожиданной последовательности и в самые различные места. Поэтому при воспитании сложной реакции выбора постепенно увеличивают число возможных изменений обстановки. Тренер вначале должен обучить спортсмена принимать защиту на заранее известный укол противника. Затем спортсмену предлагают реагировать на одну из двух возможных атак [ 30, 44].

Один из путей воспитания скоростных способностей реагирования основан на тренировке способности к «предугадыванию» действий соперника за счет своевременного реагирования на изменения познотонических положений противника и его подготовительных действий, предшествующих атаке. Для этого единоборцу, в том числе и фехтовальщику, необходимо проводить условные, вольные и соревновательные бои с возможно большим количеством соперников поочередно, наиболее разнообразных по стилю, характеру и манере ведения боя [ 31, 45 ].

При воспитании скоростных способностей важным условием является оптимальное состояние возбудимости центральной нервной системы, которое может быть достигнуто, только если занимающиеся не утомлены предшествующей деятельностью. Поэтому скоростные упражнения выполняются в начале занятия [ 18 ].

Одной из важнейших задач при воспитании скоростных способностей является предупреждение образования скоростного барьера, а если он возник, его разрушение и ослабление. Это может произойти в результате многократного повторения двигательных действий. Наиболее эффективной методикой его предотвращения является широкая вариативность используемых упражнений [ 18 ].

При воспитании скоростных способностей в начале отдельного занятия подготавливают нервно-мышечный аппарат спортсменов, и активизируют их психическое состояние [ 39 ]. Содержание основной части должно соответствовать следующим методическим требованиям:

- предлагаемые упражнения должны быть достаточно освоены занимающимися;

- длительность упражнений со скоростной направленностью должна обеспечивать проявление высокой интенсивности работы на всем ее протяжении;

- упражнения скоростного характера должны вызывать значительную мобилизацию функциональных систем, определяющих уровень скоростных возможностей;

- продолжительность пауз отдыха выбирается такой, чтобы к началу следующего упражнения физиологические сдвиги в значительной мере были нейтрализованы и возбудимость нервной системы была повышенной. В условиях повышенного утомления следует использовать активный отдых в форме низкоинтенсивной деятельности (например, семенящий бег);

- рационально сочетать упражнения общего, регионального и относительно локального воздействия, способствующие сохранению работоспособности и увеличению объема выполняемой работы [ 41 ].

В заключительной части занятий следует использовать комплекс упражнений низкой интенсивности, направленных на восстановление дыхания и расслабление мышц [ 30, 44 ].

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специализированность проявлений качеств, необходимых фехтовальщику.

Воспитание скоростных способностей у фехтовальщика направлено на развитие скорости специализированных движений и двигательных реакций в изменяющихся ситуациях.

Основными средствами воспитания скоростных способностей в фехтовании служат упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью [ 30, 37 ]:

1) собственно скоростные упражнения;

2) общеподготовительные упражнения;

З) специально подготовительные упражнения.

Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным алактатным энергообеспечением. Они, при этом, могут выполняться с небольшой величиной внешних отягощений или при отсутствии их, так как внешние проявления максимумов силы и скорости связаны обратно пропорционально [ 2 ].

В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко в фехтовании, как и во многих других видах спорта, используются спринтерские упражнения, прыжковые упражнения и игры с выраженными элементами ускорений [ 3, 4 ].

При выборе специально подготовительных упражнений с особой тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы можно было превысить скорость по отношению к достигнутой соревновательной [15, 16 ].

После достижения определенных успехов в развитии скоростных способностей дальнейшее улучшение результатов может и не проявиться, несмотря на систематичность занятий. Такая задержка в росте результатов определяется как «скоростной барьер». Причина этого явления кроется в образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями [ 18, 43 ].

Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия упражнения, в которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и использовать методические приемы, такие как:

1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил, ускоряющих движение [ 7, 11, 44 ].

2. Использование эффекта «ускоряющего последействия и варьирование отягощений» [ 4, 36 ].

3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений [ 30, 45].

Практика показывает, что эффективность атакующих и защитных действий, прежде всего, тесно связана с высоким уровнем развития всех форм скоростных специальных качеств в фехтовании [ 17 ].

На воспитание скоростных способностей для выполнения атакующих и защитных действий на учебно-тренировочных занятиях отводится разное время. Сложившаяся практика распределения времени на занятиях усложняет процесс воспитания всех форм специальных скоростных способностей еще и потому, что на средней дистанции время одиночного укола в атаке меньше времени выполнения защиты. Поэтому для рациональной тренировки скоростных качеств фехтовальщика наиболее эффективен так называемый круговой метод, получивший широкое применение в спортивной практике.

Методика круговой тренировки основана на соблюдении ряда организационно-методических положений. После проведения групповой или индивидуальной разминки, которая должна иметь скоростную направленность, спортсмены разбиваются на четыре подгруппы, желательно с четным количеством занимающихся в каждой из них. Каждая из подгрупп спортсменов по заданию тренера занимает определенную «станцию» (специально оборудованное место в зале). Каждая «станция» предназначена для воспитания конкретного скоростного качества [ 17, 31 ].

При повышении уровня развития скоростных способностей можно выделить два методических подхода [ 16 ].

1. Аналитическое совершенствование отдельных составляющих скоростных способностей, определяющих их проявление.

2. Целостное совершенствование, которое предусматривает объединение локальных способностей в целостные двигательные акты, характерные для данного вида спорта.

В качестве средств развития комплексных форм проявления скоростных способностей используются упражнения, которые можно выполнить с максимальной скоростью (обычно их называют скоростными). В зависимости от направленности занятия эти средства будут носить комплексный характер, т.е. оказывать одновременное влияние на различные виды скоростных способностей или избирательно воздействовать на ту или иную форму скоростных способностей [ 41 ].

Техника скоростных упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельных скоростях. Упражнения должны быть настолько хорошо усвоены, чтобы при их выполнении волевые усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения. Наконец, продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы к концу их выполнения скорость не снижалась вследствие утомления [ 43, 44 ].

При развитии скоростных комплексных способностей ведущим является повторный метод. Основная тенденция в данном случае - стремление превысить в занятиях свою максимальную скорость. Этой задаче подчиняются все компоненты метода (длина дистанции, интенсивность выполнения упражнения, интервалы отдыха, число повторений и характер отдыха). Длина дистанции (или продолжительность упражнения) выбирается такой, чтобы скорость передвижения (интенсивность работы) не снижалась к концу выполнения. Движения осуществляются с максимальной скоростью, занимающиеся в каждой попытке стремятся показать наилучший для себя результат. Интервалы отдыха между попытками делают настолько большими, чтобы обеспечить относительно полное восстановление: скорость движений не должна заметно снижаться от повторения к повторению [ 30 ].

Не менее важны игровой и соревновательный методы, использование которых создает дополнительный стимул для предельного проявления скоростных возможностей, за счет повышения интереса, мотивации, эмоционального подъема, духа соперничества занимающихся.

Эффективным методом повышения скоростных возможностей является и вариативный метод, предполагающий чередование скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях, что стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости движений [ 31,44 ].

Таким образом, по данным исследуемой литературы выявлено, что скоростные способности – это комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявлений скоростных способностей. Определено, что наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст с 7 до 11 лет.

Основными методами воспитания скоростных способностей являются: методы строго регламентированного упражнения; соревновательный метод; игровой метод. Средствами воспитания скоростных способностей являются упражнения, выполняемые с предельной либо около предельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Общие принципы подбора упражнений – разнообразие условий, постепенное их усложнение, приближение к специфике основной деятельности спортсмена.

Воспитание скоростных способностей у фехтовальщиков направлено на развитие скорости движений и скоростных способностей и двигательных реакции в изменяющихся ситуациях. Для этого применяются приемы и действия, выполняемые с предельной или околопредельной скоростью. Основными средствами воспитания скоростных способностей в фехтовании служат собственно скоростные упражнения; общеподготовительные упражнения; специально подготовительные упражнения. При развитии скоростных комплексных способностей ведущим является повторный метод. Не менее важное значение имеют игровой и соревновательный методы. Эффективным методом повышения скоростных возможностей является и вариативный метод, предполагающий чередование скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях, что стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению скорости движений.

2.1. Цель и задачи исследований

Цель исследований. Разработать и экспериментально проверить эффективность разработанного комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростных способностей юных фехтовальщиков.

Для решения поставленной цели были поставлены задачи исследований.

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования.

2. Теоретически обосновать и разработать комплекс упражнений, направленный на совершенствование скоростных способностей рапиристов группы начальной подготовки 2 года обучения.

3. Экспериментально проверить эффективность разработанного комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростных способностей спортсменов 9-10 лет, занимающихся фехтованием.

Для решения задач, поставленных в работе, были использованы следующие методы исследований.

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Тестирование скоростных способностей.

4. Методы математической статистики.

2.2.1. Анализ и обобщение научно-методической литературы

Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методики исследования изучалась литература, касающаяся проблем скоростных способностей, средств и методов воспитания скоростных способностей у фехтовальщиков.

2.2.2. Педагогический эксперимент

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования и проводился с целью экспериментальной проверки разработанного комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростных способностей у фехтовальщиков 9-10 лет.

В ходе эксперимента были сформированы две группы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) по 10 человек в каждой. Занятия в обеих группах проводились три раза в неделю по 90 минут под руководством одного и того же тренера. В контрольной группе проводились занятия по общепринятой методике. В экспериментальной группе в основной части учебно-тренировочного занятия применялся комплекс упражнений, направленный на воспитание скоростных способностей.

В начале основной части учебно-тренировочного занятия экспериментальной группы 15 минут тренировочного времени было направлено на воспитание скоростных способностей посредством подобранных специализированных упражнений.

2.2.3. Тестирование скоростных способностей

Для оценки уровня скоростных способностей у фехтовальщиков контрольной и экспериментальной групп проводилось контрольное тестирование.

1. «Уколы в мишень». Для проведения теста была использована фехтовальная мишень, на которой хаотично прикреплялись 5 бумажных кругов одного цвета с номерами от 1 до 5. Испытуемый, стоя в фехтовальной стойке, наносил максимальное количество уколов по порядку с 1-го до 5-го круга в течение 30 секунд. Фиксировалось количество точных уколов [ 31].

2. «Бег на месте». Выполняется бег на месте в максимальном темпе с высоким подниманием бедра (до угла 90°). Угол 90° создается ограничителем (планка, шнур, резина), расположенным примерно на уровне подвздошных костей испытуемых. Регистрируется количество шагов за 5 секунд [ 21].

3.

Простая двигательная реакция на зрительный раздражитель (сек). Исследования

проводились с использованием специализированной компьютерной программы

«Психодиагностик» [ 38 ], которая предусматривает комплексную оценку уровня

развития психических качеств спортсмена. Простая психическая реакция на

«расширение» сигнала (реагировать на внезапное расширение прямоугольника

зеленого цвета – ПР). В этой серии испытаний моделировалась ситуация начала

нападения соперника. Определялось среднее время (![]() ), стандартное

отклонение (±σ) и количество ошибок.

), стандартное

отклонение (±σ) и количество ошибок.

4.

Антиципирующая реакция (зафиксировать

момент пересечения двигающегося с постоянной скоростью курсором одного из трех

объектов, изображенных на экране дисплея – АР). При этом испытуемый должен был

действовать с упреждением, основываясь на механизмах антиципации. В данной

модели создавались ситуации реализации намерений для нанесения укола

противнику, предвосхищая момент начала действия. Определялось

среднее время (![]() ),

стандартное отклонение (±σ) и количество ошибок.

),

стандартное отклонение (±σ) и количество ошибок.

2.2.4. Методы математической статистики

Для анализа результатов тестирования испытуемых в настоящей работе рассчитывались следующие параметры:

-

среднее арифметическое значение ( ![]() );

);

- стандартное отклонение ( σ );

- достоверность различий показателей оценки скоростных способностей спортсменов двух групп с использованием t-критерия Стьюдента (p) [8, 13, 14 ].

Исследования проводились на базе Клуба «Ан Гард!» при РГУФКСМиТ. В исследовании приняли участие 20 мальчиков-рапиристов в возрасте 9-10 лет.

Исследование проводилось в три этапа:

На первом этапе (сентябрь-ноябрь 2013 г.) – проводился анализ научно-методической литературы по теме исследования. Были сформулированы цель, гипотеза, объект и предмет исследования, поставлены задачи. На этом этапе было составлено планирование педагогического исследования.

На втором этапе (декабрь 2013 г. - май 2014 г.) – проводился эксперимент с внедрением разработанного комплекса для воспитания скоростных способностей в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы. Эксперимент длился 6 месяцев.

На третьем этапе (сентябрь-декабрь 2014 г.) – обрабатывались и анализировались полученные данные проведенного исследования.

Воспитание скоростных способностей решает педагогические задачи, направленные на ускорение целостного выполнения действия и его компонентов, а также на сокращение скрытого периода реакции. При этом следует иметь в виду, что стабилизация временных показателей выполняемого движения сигнализирует о необходимости изменений в условиях его применения [ 2, 16, 18 ].

Развивая быстроту реагирований, необходимо учитывать вид фехтования, которым занимаются спортсмены, и применять специфические сигналы. Так, для фехтовальщиков на рапирах наиболее типичными раздражителями будут тактильные и зрительные сигналы. Для фехтования на саблях в большей мере свойственны зрительные раздражители. Конечно, следует применять разнообразные сигналы, в том числе и не характерные для фехтовальной деятельности, однако ведущими должны быть специфические раздражители. Весьма важно при этом варьирование силы самого сигнала, который определяется не только его абсолютной величиной, но и относительной скоростью или продолжительностью сигнала [ 2 ].

Установлено также, что в процессе развития скоростных способностей двигательных реакций следует уделять внимание и совершенствованию способности фехтовальщика точно различать, дифференцировать микроинтервалы времени, что создает предпосылки к формированию умений управлять быстротой своих действий [ 17 ].

При этом следует учитывать, что для воспитания скоростных способностей необходимо постоянно сочетать два метода – метод относительно стандартного повторения движений с максимальной скоростью и метод достаточно широкого варьирования скоростных упражнений (по форме, характеру проявлений скоростных способностей, условиям выполнения).

Важно вместе с тем комплексно использовать разнообразные методические подходы и приемы, способствующие улучшению скорости выполнения двигательных действий [ 30 ]. К ним относятся следующие методы.

1. Упрощение структуры действия.

Превысить уровень скорости движений, установившийся в результате многократных повторений координационно-сложного действия, нередко помогает временное упрощение его структуры (ускоренное выполнение разбега и отталкивания в прыжке в высоту с доставанием рукой подвешенного мяча вместо перехода через планку, ускоренное выполнение тяги или подрыва в рывке штанги без фиксации ее в верхнем положении и т. д.). Разумеется, это оправдано лишь как временная мера и при условии, что не искажается сама основа действия.

2. Использование облегчающих внешних условий, в том числе дополнительных сил, ускоряющих движения. Это направление представлено особенно разнообразными подходами и приемами. Среди них наиболее распространены при выполнении упражнений с внешним отягощением временное уменьшение обычно применяемого отягощения и регулярное чередование в определенном порядке уменьшенного и увеличенного отягощения (например, сочетание в определенной пропорции метаний облегченного и обычного спортивного снаряда). Поскольку величина отягощения и скорость движения связаны обратно пропорционально, то, уменьшая первую, тем самым повышают вторую. Проблема здесь состоит в том, чтобы перенести повышенную таким образом скорость движений в обычные условия выполнения действия. Этого достигают путем рационального сочетания силовых, скоростно-силовых и скоростных упражнений [ 30, 37, 46 ].

Естественно, по-иному используют облегчающие внешние условия при выполнении упражнений, отягощенных лишь весом собственного тела исполнителя. В этом случае применяют, в частности, такие подходы и приемы: уменьшают вес тела выполняющего упражнение за счет приложения внешних сил. В одних случаях этого достигают непосредственной физической помощью преподавателя или партнера, в других благодаря подъемным силам, создаваемым различными устройствами, порой весьма сложными;

- облегчают перемещение в беге и других локомоциях с помощью тяговых устройств (например, электромеханических буксировочных устройств, придающих дополнительное дозированное ускорение массе тела бегуна);

- используют наклонные дорожки и другие подобные условия перемещения, облегчающие наращивание скорости за счет сил инерции движения (бег под уклон, ускорения на велосипеде вниз по виражу трека и т. п.);

- ограничивают противодействие затрудняющих факторов внешней среды либо используют их содействующее влияние на скорость движений, как, например, при езде на велосипеде или беге на коньках за передвижным щитом (который передвигают на мотоцикле или иными техническими средствами), уменьшающим сопротивление воздуха, либо как в беге по ветру, в плавании по естественному или искусственно создаваемому течению и др.

3. Применение новых скоростных параметров движений. Суть методических приемов этой группы заключается в использовании для формирования новых скоростных параметров движений наглядных ориентиров, вводимых с опережением по ходу действия и как бы увлекающих за собой спортсмена, а также механических и иных сил, принуждающих его соблюдать задаваемые скоростные параметры [ 43, 44 ]:

- передвижения за лидером-партнером. Здесь имеет значение, понятно, не только фактор ориентирования на повышенную скорость передвижения лидера, но и уменьшение за счет него лобового сопротивления воздуха;

- выполнение упражнений с использованием лидирующих устройств, таких как звуколидер, светолидер, предметный лидер, разновидностей которых становится все больше (трансляция через усилитель сигналов метронома, светосигнальные дорожки на стадионах и в бассейнах, механический заяц, перемещающийся вдоль беговой дорожки, «мишени» для ударных действий с программированными сигнальными устройствами, портативные электронные лидеры, закрепляемые на исполнителе упражнения и т.д.);

- использование тренажеров типа автоматизированных тредбанов, бегущих дорожек и т.д., задающих во вводимой программе темп и скорость движений и вынуждающих придерживаться их. В последние годы экспериментально опробывают тренажерные устройства с электростимуляционным и автоматизированным управлением параметрами движений [ 4, 43, 50 ].

4. Использование эффекта «ускоряющего последействия» и других способов повышения уровня проявления скоростных возможностей. О возможности повысить скорость движения путем предварительного выполнения кратковременных действий со значительным отягощением уже говорилось в связи с характеристикой методики воспитания скоростно-силовых способностей [ 17, 31, 43 ].

Ускоренному протеканию решающих фаз действия может способствовать использование «эффекта разгона» в предшествующих фазах, а также, в определенных случаях, выполнение по ходу действия так называемых ускоряющих движений [ 37 ].

Для увеличения общего темпа действий, а, следовательно, и скорости движений в играх и единоборствах нередко пользуются и такими приемами, как ограничение времени, предоставляемого для достижения цели (на тренировочную игру, схватку или отдельные эпизоды), или (и) уменьшение соревновательного пространства (размеров игровой площадки, ринга и др.), искусственное сужение временных и пространственных границ выполнения движений. Несмотря на внешнюю простоту такого подхода, он бывает полезен в общем комплексе методов воспитания скоростных способностей (конечно, при достаточно сильной мотивации занимающихся и других необходимых условиях) [ 5, 10, 15, 37, 50 ].

Таким образом, эффективным методом повышения скоростных возможностей у юных фехтовальщиков-рапиристов является контрастный (вариативный) метод, предполагающий чередование скоростных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях. Суть его заключается в том, что после тонизирующей работы выполняются соревновательные упражнения с установкой на максимальное проявление скоростных способностей движений.

Для решения задач исследований был разработан комплекс упражнений, позволяющий усовершенствовать методику воспитания скоростных способностей юных фехтовальщиков.

Контрольная группа занималась по общепринятой методике воспитания скоростных способностей. Занятия в обеих группах проводились 3 раза в неделю по 90 минут под руководством одного и того же тренера-преподавателя. Длительность подготовительной части тренировки или разминки составляла 20 минут, в нее входили различные общеразвивающие упражнения, подготавливающие организм занимающихся к выполнению заданий основной части занятия.

В основную часть учебно-тренировочного занятия, которая примерно составляла 60 минут, включались задания, направленные на обучение, закрепление или совершенствование технических и тактических действий в фехтовании на рапирах, специализирование двигательных качеств.

В заключительной части урока (10 минут) в основном использовались упражнения на растяжку, восстановление дыхания и расслабление.

Тренировки, направленные на воспитание скоростных способностей фехтовальщиков проходили в начале недельного микроцикла, в первой половине основной части тренировочного занятия.

Общее время, затрачиваемое на воспитание скоростных способностей, было примерно одинаковым в обеих группах и составляло 15 минут от общего времени основной части занятия.

Для воспитания скоростных способностей в тренировках с испытуемыми контрольной группы использовались следующие упражнения:

1. Передвижения шагами вперед в боевой стойке 20 м с максимальной скоростью.

Дозировка: 2 подхода по 2 раза.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

2. Скоростные движения руками, имитирующие фехтовальный укол.

Дозировка: 2 подхода по 15 раз.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

3. Имитация бега на месте.

Дозировка: 2 подхода по 10 секунд.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

4. Бег с ускорением в упражнениях с ловлей предметов, летящих с разной скоростью и на разной высоте, выполняемых из разных стартовых положений (низкого, высокого старта, боевой стойки и др.).

Дозировка: 2 подхода по 2 раза.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

5. Выполнение уколов в мишень с максимальной скоростью в боевой стойке, по сигналу тренера.

Дозировка: 2 подхода по 10 раз.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

6. Использование инерции движения при выполнении атаки «стрелой» после предварительного скачка.

Дозировка: 2 подхода по 2 раза.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

7. Выполнение уколов в мишень с выпадом по сигналу тренера.

Дозировка: 2 подхода по 5 раз.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

8. Перекаты с ноги на ногу в максимальном темпе.

Дозировка: 2 подхода по 10 раз.

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

Интервал отдыха между упражнениями составлял 30 секунд.

Для спортсменов экспериментальной группы применялся разработанный комплекс упражнений с использованием заданий с максимальной скоростью в затрудненных, стандартных и облегченных условиях (табл. 1).

Таблица 1

Комплекс упражнений, направленный на развитие

скоростных способностей, в тренировках с испытуемыми

экспериментальной группы

|

№ |

Стандартные условия |

Облегченные условия |

Затрудненные условия |

|

3 месяца (декабрь 2013 г. – февраль 2014 г.)

|

|||

|

1. |

Передвижения шагами вперед в боевой стойке 20 м по сигналу тренера (контроль времени).

|

Тоже без сигнала тренера и контроля времени. |

То же из разных исходных положений по сигналу тренера (контроль времени): - упора лежа; - положения лежа; - сидя спиной к направлению движения. |

|

2. |

Прыжки через скакалку на двух ногах за 30 секунд по сигналу тренера с контролем времени. |

То же за 20 секунд. |

То же на гимнастическом мате. |

|

3. |

Выполнение с максимальной скоростью фехтовального выпада и ловля падающей впереди перчатки. |

То же без перчатки. |

То же, только перчатка вылетает из-за спины. |

|

4 |

Выполнение уколов в мишень по сигналу тренера из положения боевой стойки. |

То же без сигнала. |

То же по сигналу тренера, стоя спиной к мишени. |

|

3 месяца (март – май 2014 г.)

|

|||

|

5. |

Передвижения шагами вперед в боевой стойке 30 м по сигналу тренера и контролем времени. |

Тоже без сигнала тренера и контроля времени. |

То же различными способами по сигналу тренера (контроль времени): - шагами назад; - скачками вперед и назад; - выпадами. |

|

6. |

Метание теннисного мяча в мишень с поворотом на 180º с расстояния 5 метров. |

То же из положения основной стойки без поворота. |

То же с поворотом на 360º с расстояния 8 метров. |

|

7. |

Выполнение уколов в мишень из положения боевой стойки с максимальной скоростью за 20 секунд. |

То же без учета времени. |

То же с отягощением (300 гр.) на вооруженной руке. |

|

8. |

Выполнение с максимальной скоростью атаки «стрелой» и ловля падающей впереди перчатки. |

То же без перчатки. |

То же, только перчатка вылетает из-за спины. |

Упражнения выполнялись последовательно, сначала в затрудненных, потом – в обычных (стандартных), и затем – в облегченных условиях (по два подхода).

Интервал отдыха между подходами 30 секунд.

Интервал отдыха между упражнениями составлял 30 секунд.

Для решения третьей задачи выпускной квалификационной работы был проведен анализ изменений показателей скоростных способностей у детей 9-10 лет, занимающихся фехтованием на рапирах.

В начале эксперимента (декабрь 2013 г.), с целью определения уровня развития скоростных способностей рапиристов, было проведено педагогическое тестирование испытуемых экспериментальной и контрольной групп по следующим тестам:

- уколы в мишень (30 с),

- бег на месте (5 с),

- простая двигательная реакция,

- антиципирующая реакция.

Для оценки эффективности разработанного нами комплекса упражнений, направленного на развитие скоростных способностей юных фехтовальщиков, был проведен межгрупповой анализ показателей тестирования, выполненный до и после педагогического эксперимента.

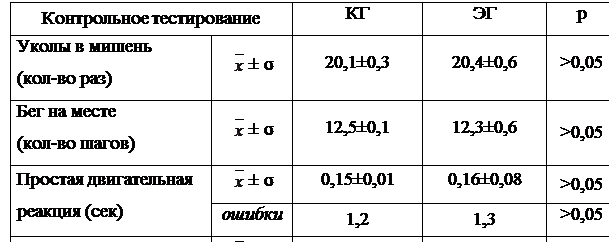

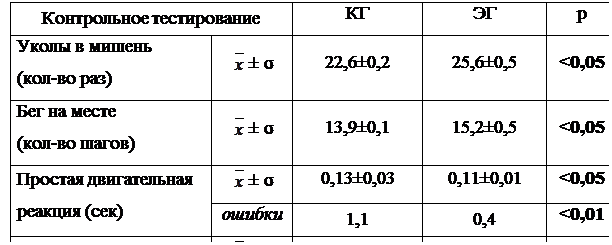

Проведенный анализ показателей, полученный до начала эксперимента у обследуемых спортсменов (табл. 2), свидетельствует об однородности контрольной и экспериментальной групп. Результаты тестирования скоростных способностей у отобранных фехтовальщиков оказались примерно на одинаковом уровне.

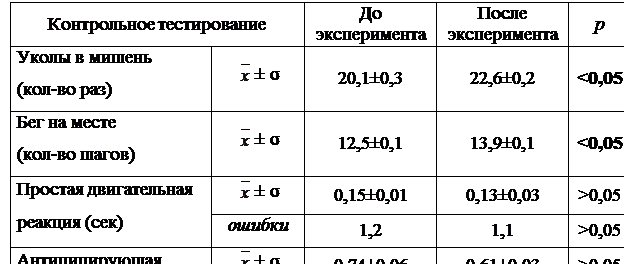

Анализ результатов тестирования испытуемых контрольной группы (табл. 3) позволил выявить внутригрупповые достоверные различия между показателями, полученными до начала и после педагогического эксперимента только по двум тестам:

- уколы в мишень;

- бег на месте.

Таблица 2

Показатели

контрольных тестов у испытуемых контрольной и экспериментальной групп до

эксперимента (![]() ± σ )

± σ )

Примечание:

р - достоверность различий показателей (по t-критерию

Стьюдента); ![]() -

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение; КГ –

контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.

-

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение; КГ –

контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.

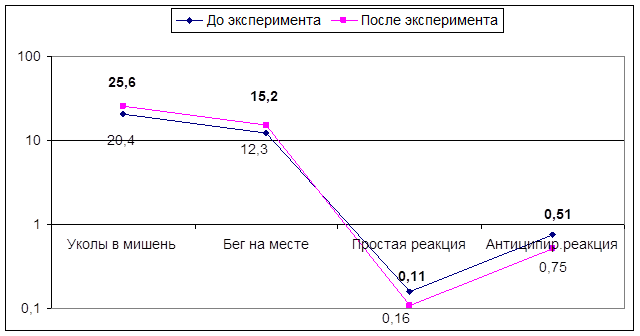

Для воспитания скоростных способностей в тренировках с испытуемыми контрольной группы использовались специальные упражнения. Поэтому совершенно естественно, что среднегрупповые результаты у тестируемых контрольной группы позитивно изменились. При выполнении уколов в мишень показатели достоверно улучшились на 2,5 укола, а в беге на месте – на 1,4 шага. Время простой двигательной реакции уменьшилось на 0,02 секунды, а антиципирующей реакции – на 0,1 секунды (рис. 1). Незначительно изменилось количество ошибок в этих тестах. Однако достоверных различий в показателях не выявлено (р > 0,05).

Таблица 3

Результаты тестирования испытуемых контрольной группы

до и после

эксперимента (![]() ± σ )

± σ )

Примечание:

р - достоверность различий показателей (по t-критерию

Стьюдента); ![]() -

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение.

-

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение.

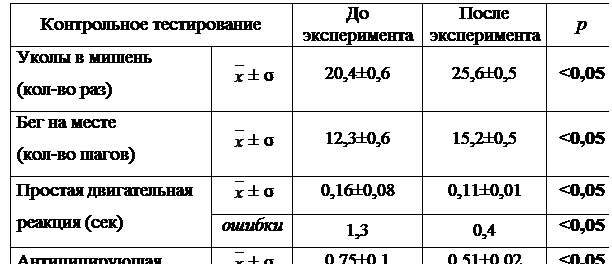

В ходе педагогического эксперимента у испытуемых, в тренировках с которыми применялся специальный комплекс упражнений, направленный на развитие скоростных способностей (таблица 4), установлены достоверные внутригрупповые различия в результатах всех четырех упражнений (р < 0,05):

- уколы в мишень;

- бег на месте;

- простая двигательная реакция;

- антиципирующая реакция.

Так, количество уколов в мишень в определенном порядке в течение 30 секунд стало больше на 5,2 укола, а бег на месте в течение 5 секунд участился на 2,9 шагов.

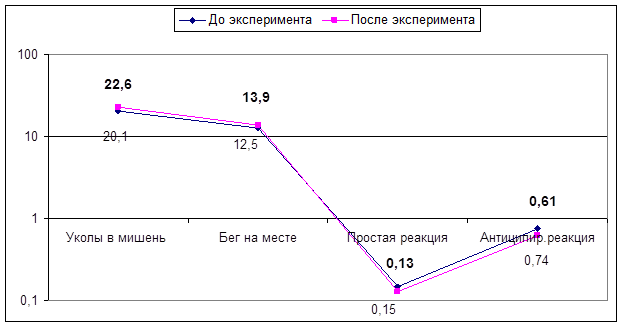

Рисунок 1. Динамика результатов тестирования до начала и по окончании педагогического эксперимента, полученных с испытуемыми контрольной группы (полужирным шрифтом выделены показатели после эксперимента).

Время простой двигательной реакции и реакции на движущийся объект сократилось, соответственно, на 0,05 и 0,24 секунды (рисунок 2). Количество ошибок в реагированиях также уменьшилось, при простом реагировании – на 0,8 раз, и в антиципирующей реакции – на 1,1 раз. Значит, испытуемые экспериментальной группы в реагированиях ошибались очень редко.

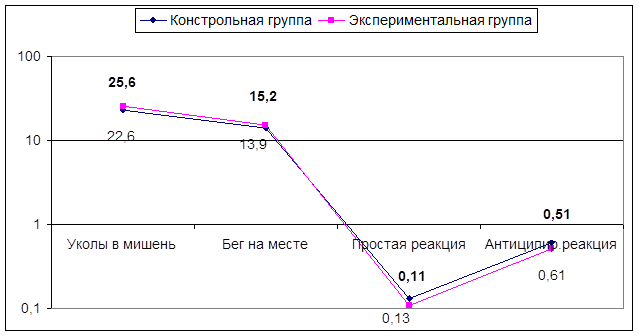

Результаты контрольного тестирования, проведенного по окончании педагогического эксперимента (май 2014 г.), установили преимущество в показателях у испытуемых, в тренировках с которыми проводился специальный комплекс упражнений, направленный на развитие скоростных способностей, в сравнении со спортсменами контрольной группы (таблица 5).

Таблица 4

Результаты тестирования испытуемых экспериментальной группы

до и после

эксперимента (![]() ± σ )

± σ )

Примечание:

р - достоверность различий показателей (по t-критерию

Стьюдента); ![]() -

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение.

-

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение.

Показатели, полученные при тестировании скоростных способностей испытуемых, позволяют зафиксировать статистически значимые различия между группами.

Так, данные испытуемых экспериментальной группы существенно улучшились, в сравнении с результатами испытуемых контрольной группы. Установлено превышение количества уколов в мишень (на 3 укола) и количества шагов в беге на месте (на 1,3 шага). Сократилось время в простом двигательном реагировании (на 0,02 с), антиципирующей реакции (на 0,1 с). При этом существенно уменьшилось количество ошибок в тестах на реакцию (соответственно, в простой реакции – на 0,7, в антиципирующей реакции – 0,9).

Рисунок 2. Динамика результатов тестирования до начала и по окончании педагогического эксперимента, полученных с испытуемыми в занятиях с которыми применялся специальный комплекс упражнений (полужирным шрифтом выделены показатели после эксперимента).

Испытуемые экспериментальной группы по окончании педагогического эксперимента практически безошибочно реагировали как на внезапное расширение объекта, так и на момент пересечения двигающегося с постоянной скоростью курсора с одним из трех объектов.

Таким образом, если исходный уровень скоростных способностей у испытуемых обеих групп по всем тестам был примерно одинаковым, то после шести месяцев тренировки у фехтовальщиков, в занятия с которыми были включены специальные упражнения, существенно улучшились временные показатели выполнения уколов в мишень и бега на месте (рисунок 3). Вместе с тем, уменьшилось время простой и антиципирующей реакций. Количество ошибок в реагированиях также существенно сократилось ( p < 0,05).

Таблица 5

Показатели контрольных

тестов у испытуемых контрольной и экспериментальной групп после эксперимента (![]() ± σ )

± σ )

Примечание:

р - достоверность различий показателей (по t-критерию

Стьюдента); ![]() -

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение; КГ –

контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.

-

среднее арифметическое значение признака; σ – стандартное отклонение; КГ –

контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.

Это свидетельствует об эффективности разработанного нами комплекса упражнений с использованием специальных упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях.

Внедрение комплекса специальных упражнений, направленного на повышение уровня скоростных способностей фехтовальщиков 9-10 лет, позволил значительно улучшить подготовленность испытуемых экспериментальной группы.

Таким образом, использованный нами комплекс специальных упражнений, направленный на воспитание скоростных способностей рапиристов 9-10 лет в экспериментальной группе можно считать эффективным, что под-

Рисунок 3. Динамика результатов контрольного тестирования по окончании педагогического эксперимента, полученных с испытуемыми контрольной и экспериментальной групп.

тверждается статистически значимым улучшением показателей всех контрольных тестов, в сравнении с группой, в занятиях с которой данного комплекса упражнений не проводилось.

1. Анализ научно-методической литературы позволил установить, что фехтование – это ситуативный вид спорта, где успех фехтовальщика в бою в значительной мере зависит от проявлений скоростных способностей, которые проявляются во внезапности действий и умениях изменять скорость выполнения приемов. Поединок на рапирах регламентируют положения об ограничении поражаемой поверхности спортсменов, определяющие быстрое нанесение уколов только в туловище, преимущество атаки и ответа (контрответа) в ситуациях с одновременным встречным нападением противника, необходимость опережения его действий контратакой или ремизом при взаимно нанесенных уколах.

2. Разработанный и внедренный в тренировочный процесс экспериментальной группы фехтовальщиков 9-10 лет комплекс специальных упражнений, направленный на воспитание скоростных способностей, включал в себя использование методического приема чередования исполнения заданий в затрудненных, стандартных и облегченных условиях.

Результаты контрольного тестирования, проведенного по окончании педагогического эксперимента, установили преимущество в показателях у испытуемых, в тренировках с которыми проводился специальный комплекс упражнений, направленный на развитие скоростных способностей, в сравнении со спортсменами контрольной группы. Показатели, полученные при тестировании скоростных способностей испытуемых, позволяют зафиксировать статистически значимые различия в результатах между группами.

3. Внутригрупповой анализ позволил установить, что статистически значимые различия между показателями тестирования у испытуемых контрольной группы до и после эксперимента установлены в двух из четырех тестов: в уколах в мишень и в беге на месте ( р < 0,05). Так среднегрупповые результаты у тестируемых контрольной группы при выполнении уколов в мишень достоверно улучшились на 2,5 укола, а в беге на месте – на 1,4 шага.

При этом время простой двигательной реакции уменьшилось на 0,02 секунды, а антиципирующей реакции – на 0,1 секунды. Незначительно изменилось количество ошибок в этих тестах. Однако достоверных различий в показателях не выявлено (р > 0,05).

4. Межгрупповой анализ результатов выявил, что воспитание скоростных способностей посредством комплекса упражнений, используемых в тренировочном процессе в испытуемыми экспериментальной группы, приводит к существенному улучшению результатов всех четырех тестов: уколы в мишень, бег на месте, простая двигательная реакция, антиципирующая реакция (р<0,05). Показатели испытуемых экспериментальной группы существенно улучшились, в сравнении с результатами испытуемых контрольной группы. Установлено превышение количества уколов в мишень (на 3 укола) и количества шагов в беге на месте (на 1,3 шага). Сократилось время в простом двигательном реагировании (на 0,02 с), антиципирующей реакции (на 0,1 с). При этом достоверно уменьшилось количество ошибок в тестах на реакцию (соответственно, в простой реакции – на 0,7, в антиципирующей реакции – 0,9). Испытуемые экспериментальной группы по окончании педагогического эксперимента практически безошибочно реагировали как на внезапное расширение объекта, так и на момент пересечения двигающегося с постоянной скоростью курсора с одним из трех объектов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В тренировочных занятиях с детьми 9-10 лет, занимающимися фехтованием на рапирах, рекомендуется использовать специальные упражнения, направленные на воспитание скоростных способностей при обязательном чередовании их исполнения в затрудненных, стандартных и облегченных условиях.

Комплекс упражнений, направленный на развитие

скоростных способностей, в тренировках с начинающими

фехтовальщиками на рапирах

|

№ |

Стандартные условия |

Облегченные условия |

Затрудненные условия |

|

1. |

Передвижения шагами вперед в боевой стойке 20 м по сигналу тренера (контроль времени).

|

Тоже без сигнала тренера и контроля времени. |

То же из разных исходных положений по сигналу тренера (контроль времени): - упора лежа; - положения лежа; - сидя спиной к направлению движения. |

|

2. |

Прыжки через скакалку на двух ногах за 30 секунд по сигналу тренера с контролем времени. |

То же за 20 секунд. |

То же на гимнастическом мате. |

|

3. |

Выполнение с максимальной скоростью фехтовального выпада и ловля падающей впереди перчатки. |

То же без перчатки. |

То же, только перчатка вылетает из-за спины. |

|

4 |

Выполнение уколов в мишень по сигналу тренера из положения боевой стойки. |

То же без сигнала. |

То же по сигналу тренера, стоя спиной к мишени. |

|

5. |

Передвижения шагами вперед в боевой стойке 30 м по сигналу тренера и контролем времени. |

Тоже без сигнала тренера и контроля времени. |

То же различными способами по сигналу тренера (контроль времени): - шагами назад; - скачками вперед и назад; - выпадами. |

|

6. |

Метание теннисного мяча в мишень с поворотом на 180º с расстояния 5 метров. |

То же из положения основной стойки без поворота. |

То же с поворотом на 360º с расстояния 8 метров. |

|

7. |

Выполнение уколов в мишень из положения боевой стойки с максимальной скоростью за 20 секунд. |

То же без учета времени. |

То же с отягощением (300 гр.) на вооруженной руке. |

|

8. |

Выполнение с максимальной скоростью атаки «стрелой» и ловля падающей впереди перчатки. |

То же без перчатки. |

То же, только перчатка вылетает из-за спины. |

1. Алабин В.Г. Средства и методы спортивной начальной подготовки детей и подростков / В.Г. Алабин : метод. пособие. – М.: Физкультура и спорт, 1970.

2. Аркадьев В.А. Диалог о поединке / В.А. Аркадьев, Т.Л. Любецкая – М.: Молодая гвардия, 1986.

3. Ашмарин Б.А.Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – М.: : Физкультура и спорт, 1978.

4. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич – М.: Физкультура и спорт, 1988.

5. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В.В. Бойко – М.: Физкультура и спорт, 1987.

6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский – М.: Физкультура и спорт, 1988.

7. Волков В.Л. Физические способности детей и подростков – Киев: Здоровье, 2001.

8. Годик М.А. Спортивная метрология : учебник для институтов физической культуры / М.А. Годик – М.: Издательский центр «Академия», 1998.

9. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры : учебник / А.А. Гужаловский – М.: Физкультура и спорт, 1980.

10. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников / А.А. Гужаловский – Минск: Высшая школа, 1978.

11. Гужаловский А.А. Темпы роста физических способностей как критерий отбора юных спортсменов / А.А. Гужаловский // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 9. – С. 28-30.

12. Железняк К.Ю. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте / К.Ю. Железняк, П.К. Петров : учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

13. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии / В.М. Зациорский – М.: Издательский центр «Академия», 2000.

14. Зациорский В.М. Спортивная метрология / В.М. Зациорский – М.: Издательский центр «Академия», 2000.

15. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена / В.М. Зациорский – М.: Физкультура и спорт, 1970.

16. Келлер В.С. Диагностика специальной подготовленности фехтовальщиков / В.С. Келлер, М.М. Линец, Б.В. Турецкий // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 3. – С. 49-51.

17. Келлер В.С. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер – М.: Физкультура и спорт, 1972.

18. Князев А. Фехтование по-английски и «провал» по-итальянски / А. Князев // Футбол : еженедельник. – 1996. – № 30. – С. 27.

19. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б. Кофман – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

20. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников / В.И. Лях – М.: Физкультура и спорт, 1998.

21. Мавлеткулова А.С. Методы измерения и оценки в педагогических исследованиях : учеб.-метод. пособие / А.С. Мавлеткулова, Л.Р. Шафикова – Уфа: Баш. ИФК, 2006.

22. Макаренко Л.П. Основы построения спортивной тренировки / Л.П.Макаренко, Е.А. Ширкович – Нижний Новгород: Физкультура и спорт, 2001.

23. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры / А.М. Максименко – М.: Физкультура и спорт, 1991.

24. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры / А.М. Максименко – М.: Физкультура и спорт, 1999.

25. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки /Л.П. Матвеев – М.: Физкультура и спорт, 1997.

26. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки : учеб. пособие для ИФК / Л.П. Матвеев – М.: Физкультура и спорт, 1977.

27. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев – М: Физкультура и спорт, 1991.

28. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков : учебник для институтов физической культуры – I том. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

29. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков : учебник для институтов физической культуры – II том. – М.: Физкультура и спорт, 1976.

30. Матвеева Н.В. Фехтование : учеб.-метод. пособие для студентов ГЦОЛИФКа (3-4 курсы) / Н.В. Матвеева ; [Гос. центр. ордена Ленина ин-т физ. культуры]. – М.: 1981.

31. Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапирах / М.П. Мидлер, Д.А. Тышлер – М.: Физкультура и спорт, 1966.

32. Михеев А.А. Обоснование учебных нормативов и оценки физической подготовленности учащихся / А.А. Михеев, Г.С. Туманян // Теория и практика физической культуры. – 1992. – № 4. – С.33-36.

33. Набатникова М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов / М.Я. Набатникова – М.: Физкультура и спорт, 1982.

34. Никитин В.И. Оценка двигательной активности в школе / В.И. Никитин // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 7. – С. 9-10.

35. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. Озолин – М.: Физкультура и спорт, 1970.

36. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. Платонов – М.: Физкультура и спорт, 1986.

37. Рагозин Ю. Фехтование на нервах / Ю. Рагозин – М.: Мол. гвардия, 1990.

38. Сивицкий В. Г. Диагностика тактических умений спортсменов методом имитации типичных соревновательных ситуаций (на примере фехтования) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Сивицкий Владимир Геннадьевич ; [Рос. гос. акад. физ. культуры]. – М., 1995. – 24 с.

39. Соколова Е.Г. Проективные методы исследования личности / Е.Г. Соколова – М.: МГУ, 1980.

40. Сонькин М.Ф. О физической подготовленности молодежи в связи с акселерацией / М.Ф. Сонькин // Физическая культура в школе. – М.: Просвещение, 1988. – № 3. – С. 33-37.

41. Теория и методика фехтования: программа. дисциплины фед. компонента цикла СД ГОС по направлению 521900 Физ. культура по спец. 022300 Физ. культура и спорт: рек. Эксперт - метод. советом РГУФК / РГУФК; сост. Тышлер Д.А. [и др.]. М.: РГУФК, 2004.

42. Терещенко И.М. Анализ физической подготовленности детей школьного возраста / И.М. Терещенко // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 11. – С. 36-39.

43. Турецкий Б.В. Обучение фехтованию / Б.В. Турецкий : учеб. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2007.

44. Турецкий Б.В. Поединок фехтовальщиков / Б.В. Турецкий. – Киев: Здоровья, 1985.

45. Тышлер Д.А. Основы организации и методики учебно-тренировочного процесса фехтовальщиков : методическая разработка для студентов и слушателей факультета повышения квалификации ГЦОЛИФКа / Д.А. Тышлер, Г.Д. Тышлер – М.: ГЦОЛИФК, 1989.

46. Тышлер Д.А. Двигательная подготовка фехтовальщиков / Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович. – М.: Академический Проект, 2007.

47. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1984.

48. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта : учеб. пособие для ин-тов и техникумов физ. культуры / В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987.

49. Фомин Н.А. На пути к спортивному мастерству / Н.А. Фомин, В.П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1986.

50. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие. 2-е изд., исп. и доп. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 480с.

51. Чернухина О.В. Отбор, сохраняющий детей в спорте / О.В. Чернухина // Теория и практика по физической культуре. – 1986. – № 1. – С. 37-39.

Исполнитель выпускной

квалификационной работы,

студент 5 курса 2 отделения ИСиФВ __________________ И.С.Шелухин

Научный руководитель,

профессор, д.п.н. _________________________ Ю.М.Бычков

Заведующий кафедрой

ТиМ единоборств, профессор _________________________ В.М.Игуменов

Дата защиты «_______»___________ 2015 г.

Оценка за защиту ___________________ / ____________ /

Председатель Государственной

аттестационной комиссии __________________ / _____________ /

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.