|

и икт |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учебник для 10-1 1 класса

8-е издание

Рекомендовано

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях

Москва

БИНОМ. Лаборатория знаний

2012

Оглавление

![]()

Введение![]()

Глава 1. Информация![]()

S 1. Понятие информации![]()

S 2. Представление информации,языки,

кодирование. . . .![]() 13 S З. Измерение информации. Объемный

подход. .

13 S З. Измерение информации. Объемный

подход. .![]() 17 S 4. Измерение информации.

Содержательный подход .

17 S 4. Измерение информации.

Содержательный подход .![]() . 21

. 21

Глава 2. Информационные процессы в системах![]() . 25

. 25

S 5. Что такое система![]() 25

25

S 6. Информационные процессы в естественных

и искусственных системах![]() 32 S 7. Хранение информации

32 S 7. Хранение информации![]() 38

38

S 8. Передача информации![]() 42

42

S 9. Обработка информации и алгоритмы![]() 46

46

S 10.Автоматическая обработка информации. .![]() .

50

.

50

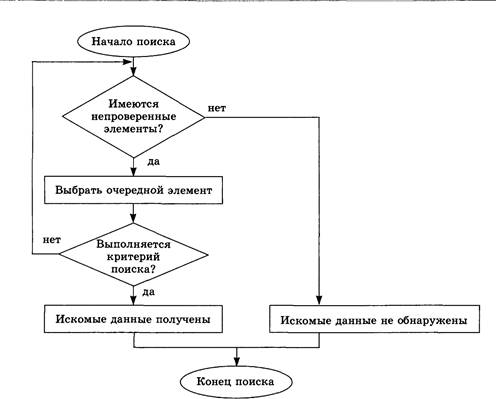

S 11.Поиск данных![]() 54

54

S 12.Защита информации .![]() 60

60

Глава З. Информационные модели![]() . 67

. 67

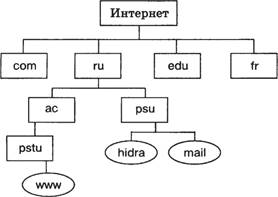

S 13.Компьютерное информационное

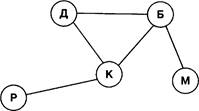

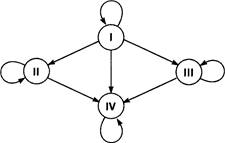

моделирование . . . . .![]() 67 S 14.Структуры данных: деревья, сети,

графы, таблицы

67 S 14.Структуры данных: деревья, сети,

графы, таблицы![]() 70

70

S 15. Пример структуры данных — модели

предметной области![]() 80

80

S 16.Алгоритм как модель деятельности![]() 84

84

Глава 4. Программно-технические

системы реализации информационных процессов![]() . 91

. 91

S 17. Компьютер — универсальная

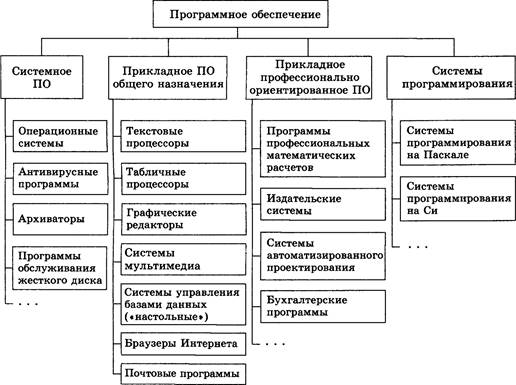

техническая система обработки информации![]() 91 S 18. Программное

обеспечение компьютера

91 S 18. Программное

обеспечение компьютера![]() 97

97

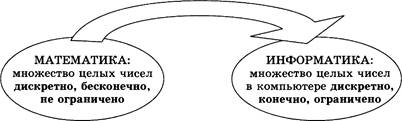

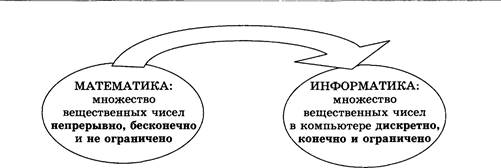

S 19. Дискретные модели данных в

компьютере. Представление чисел![]() 104

104

4 Оглавление

S 20.Дискретные модели данных в

компьютере. Представление текста, графики и звука ![]() . 112 S 21.Развитие архитектуры

вычислительных систем. .

. 112 S 21.Развитие архитектуры

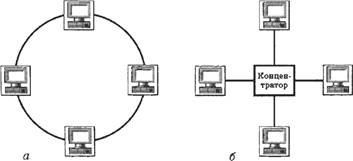

вычислительных систем. . ![]() 119 S 22.Организация локальных сетей. . .

119 S 22.Организация локальных сетей. . .

![]() . 123

. 123

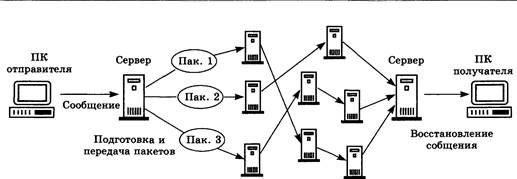

S 23. Организация глобальных сетей . ![]() . 129

. 129

Глава 5. Технологии использования и разработки

информационных систем ![]() . 137

. 137

S 24.Понятие информационной системы (ИО), классификация ИС . . 137

|

S

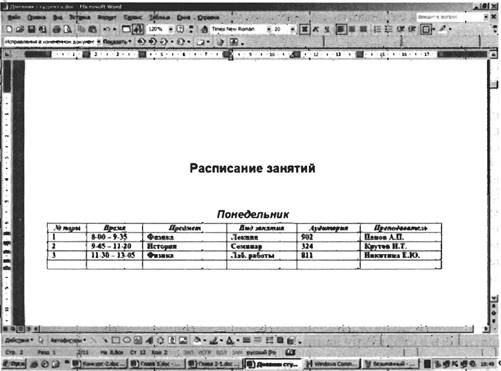

25.Компьютерный текстовый документ как структура данных S 27.World Wide Web

— Всемирная паутина. . . . . S 28.Средства поиска данных в Интернете . . . . .

. . . . . S 29. S

30.Геоинформационные системы . S 31.База данных — основа информационной системы . S

32.Проектирование многотабличной базы данных. . . . . . .

Глава 6. Технологии информационного моделирования |

. 142

. 154 . 157

. 173

. 184 . 187 . 192 |

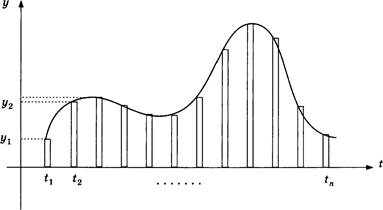

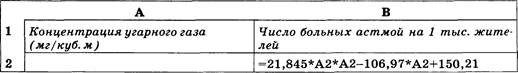

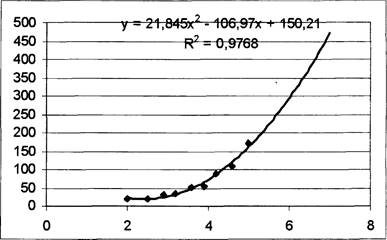

S 36.Моделирование зависимостей между

величинами![]() 192 S 37.Модели статистического

прогнозирования. .

192 S 37.Модели статистического

прогнозирования. .![]() 196 S 38.Моделирование корреляционных

зависимостей

196 S 38.Моделирование корреляционных

зависимостей![]() 203 S 39.Модели оптимального планирования

. . . .

203 S 39.Модели оптимального планирования

. . . .![]() 207

207

Глава 7. Основы социальной информатики![]() . 213

. 213

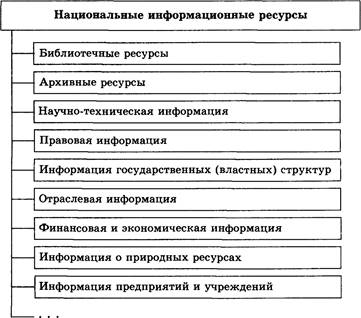

S 40.Информационные

ресурсы![]() 213 S 41.Информационное общество

213 S 41.Информационное общество![]() 218

218

S 42.Правовое регулирование в

информационной сфере![]() . 229 S 43.Проблема информационной

безопасности .

. 229 S 43.Проблема информационной

безопасности .![]() 231

231

Краткие биографические справки![]() . 234

. 234

Предметный

указатель![]() . 243

. 243

Введение

![]()

Уважаемые старшеклассники!

С этой страницы книги начинается ваше знакомство с учебным курсом информатики для 10-х и 11-х классов.

Изучение всякого школьного предмета можно сравнить со строительством дома. Только этот дом складывается не из кирпичей и бетонных плит, а из знаний и умений. Строительство всякого дома начинается с фундамента. Очень важно, чтобы фундамент был прочным, потому что на него опирается все остальное сооружение. Фундаментом для курса « Информатика и ИКТ 10—11 » являются знания и умения, которые вы получили, изучая курс информатики в основной школе — базовый курс информатики. Вам уже не требуется объяснять, что такое компьютер и как он работает; с какой информацией может работать компьютер; что такое программа и программное обеспечение компьютера; что такое информационные технологии. В базовом курсе информатики вы получили представление о том, в каком виде хранится информация в памяти компьютера, что такое алгоритм, информационная модель. Осваивая базовый курс, вы научились обращаться с клавиатурой, мышью, дисками, принтером; работать в среде операционной системы. Вы получили основные навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, с базами данных и электронными таблицами. Все эти знания и навыки вам будут необходимы при изучении курса «Информатика и ИКТ 10—11 ».

Термин «информатика» может употребляться в двух смыслах:

• информатика как научная область, предметом изучения которой являются информация и информационные процессы; в которой осуществляется изобретение и создание новых средств работы с информацией;

• информатика как практическая область деятельности людей, связанная с применением компьютеров для работы с информацией.

Как современная техника немыслима без открытий теоретической физики, так и развитие информатики и информационных технологий невозможно без теории информации, теории алгоритмов и целого ряда других теорий в области кибернетики, лингвистики, семиотики, системологии и прочих наук.

В соответствии с современным пониманием, в информатике можно выделить четыре части:

6 Введение

1) теоретическая информатика;

2) средства информатизации; З) информационные технологии; 4) социальная информатика.

Каждая из этих частей, в свою очередь, делится на разделы. Содержание и структура информатики в схематическом виде представлены в таблице :

Содержание и структура информатики

|

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА |

Философские основы информатики. Теория информации. Методы измерения информации. Математические основы информатики. Информационное моделирование. Теория алгоритмов. Представление знаний и интеллектуально-информационные системы |

|||

|

|

|

хранения и обработки данных |

Персональные компьютеры. Рабочие станции. Вычислительные системы. Устройства ввода [вывода. Накопители (магнитные, оптические, смешанные) |

|

|

передачи данных |

Компьютерные сети. Цифровые технические средства связи. Телекоммуникационные системы передачи аудио-, видео- и мультимедийной информации |

|||

|

|

Системное ПО и системы программирования |

Операционные системы и среды. Сервисные оболочки, Утилиты. Системы и языки программирования |

||

|

Реализации технологий |

универсальных |

Текстовые и графические редакторы. Системы управления базами данных. Табличные процессоры. Средства моделирования объектов, процессов и систем |

||

|

профессиональноориентированных |

Издательские системы. Профессионально-ориентированные системы автоматизации расчетов. Системы автоматизации проектирования, научных иссле ований и п |

|||

|

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |

ввода/вывода, сбора, хранения, передачи и обработки данных; подготовки текстовых и графических документов, технической документации; ГИС-технологии; программирования, проектирования, моделирования об ения иагностики п авления |

|||

|

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА |

Информационные ресурсы общества. Информационное общество — закономерности и проблемы. Информационная культура, развитие личности. Информационная безопасность |

|||

![]()

* По материалам национального доклада России на Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика». — Москва, 1996.

Введение 7

![]()

Теоретическая информатика — это научная область, предмет изучения которой — информация и информационные процессы. Как любая фундаментальная наука, теоретическая информатика раскрывает законы и принципы в своей предметной области.

Вторую и третью части в совокупности можно назвать прикладной информатикой. Прикладная информатика это область практического применения понятий, законов и принципов, выработанных теоретической информатикой. Прикладная информатика, безусловно, связана с применением компьютеров и информационных технологий. В наше время таких прикладных областей очень много: это решение научных задач с помощью компьютера, издательская деятельность, разработка информационных систем, управление различными объектами и системами, техническое проектирование, компьютерное обучение, сетевые информационные технологии и многое-многое другое.

В последние годы в информатике сформировалось новое направление, которое называют социальной информатикой. Его появление связано с тем, что широкое внедрение в жизнь компьютерных технологий и современных средств информационных коммуникаций (Интернета, сотовой связи) оказывает все более сильное влияние на общество в целом и на каждого отдельного человека. Общественное развитие движется к своей новой ступени — к информационному обществу.

Предметная область современной информатики очень велика и разнообразна. Как известно, нельзя объять необъятное. И наш курс затронет лишь часть тем и задач информатики. Вопросы, которые мы с вами будем изучать, относятся к четырем важнейшим понятиям информатики:

1) информационные процессы;

2) информационные системы; З) информационные модели;

4) информационные технологии.

![]()

Глава 1

![]()

Информация

![]()

Понятие

Понятие

Наверное, самый сложный вопрос в информатике — это «Что такое информация? ». На него нет однозначного ответа. Смысл этого понятия зависит от контекста (содержания разговора, текста), в котором оно употребляется.

В базовом курсе информатики и ИКТ информация рассматривалась в разных контекстах. С позиции человека информация — это содержание сообщений, это самые разнообразные сведения, которые человек получает из окружающего мира через свои органы чувств. Из совокупности получаемой человеком информации формируются его знания об окружающем мире и о себе самом.

Рассказывая о компьютере, мы говорили, что компьютер — это универсальный программно управляемый автомат для работы с информацией. В таком контексте не обсуждается смысл информации. Смысл — это значение, которое придает информации человек. Компьютер же работает с битами, с двоичными кодами. Вникать в их «смысл» компьютер не в состоянии. Поэтому правильнее называть информацию, циркулирующую в устройствах компьютера, данными. Тем не менее в разговорной речи, в литературе часто говорят о том, что компьютер хранит, обрабатывает, передает и принимает информацию. Ничего страшного в этом нет. Надо лишь понимать, что в «компьютерном контексте» понятие « информация» отождествляется с понятием «данные».

В Толковом словаре В. И. Даля нет

слова «информация». Термин «информация» начал широко употребляться с середины

ХХ века. В наибольшей степени понятие информации обязано своим распространением

двум научным направлениям: теории связи и кибернетике. Автор теории связи Клод

Шеннон, анализируя технические системы связи: телеграф, телефон, радио, —

рассматривал их как системы передачи информации. В таких системах информация

передается в виде последовательностей сигналов: электрических

В Толковом словаре В. И. Даля нет

слова «информация». Термин «информация» начал широко употребляться с середины

ХХ века. В наибольшей степени понятие информации обязано своим распространением

двум научным направлениям: теории связи и кибернетике. Автор теории связи Клод

Шеннон, анализируя технические системы связи: телеграф, телефон, радио, —

рассматривал их как системы передачи информации. В таких системах информация

передается в виде последовательностей сигналов: электрических

10

![]()

или электромагнитных. Развитие теории связи послужило созданию теории информации, решающей проблему измерения информации.

Основатель кибернетики Норберт Винер анализировал разнообразные процессы управления в живых организмах и в технических системах. Процессы управления рассматриваются в кибернетике как информационные процессы. Информация в системах управления циркулирует в виде сигналов, передаваемых по информационным каналам.

В ХХ веке понятие информации повсеместно проникает в

науку. Нейрофизиология (раздел биологии) изучает механизмы нервной деятельности

животного и человека. Эта наука строит модель информационных процессов,

происходящих в организме. Поступающая извне информация превращается в сигналы

электрохимической природы, которые от органов чувств передаются по нервным

волокнам к нейронам (нервным клеткам) мозга. Мозг передает управляющую

информацию в виде сигналов той же природы к мышечным тканям, управляя, таким

образом, органами движения. Описанный механизм хорошо согласуется с

кибернетической моделью Н. Винера.

В ХХ веке понятие информации повсеместно проникает в

науку. Нейрофизиология (раздел биологии) изучает механизмы нервной деятельности

животного и человека. Эта наука строит модель информационных процессов,

происходящих в организме. Поступающая извне информация превращается в сигналы

электрохимической природы, которые от органов чувств передаются по нервным

волокнам к нейронам (нервным клеткам) мозга. Мозг передает управляющую

информацию в виде сигналов той же природы к мышечным тканям, управляя, таким

образом, органами движения. Описанный механизм хорошо согласуется с

кибернетической моделью Н. Винера.

В другой биологической науке —

генетике используется понятие наследственной информации, заложенной в структуре

молекул ДНК, присутствующих в ядрах клеток живых организмов (растений,

животных). Генетика доказала, что эта структура является своеобразным кодом,

определяющим функционирование всего организма: его рост, развитие, патологии и

пр. Через молекулы ДНК происходит передача наследственной информации от

поколения к поколению.

В другой биологической науке —

генетике используется понятие наследственной информации, заложенной в структуре

молекул ДНК, присутствующих в ядрах клеток живых организмов (растений,

животных). Генетика доказала, что эта структура является своеобразным кодом,

определяющим функционирование всего организма: его рост, развитие, патологии и

пр. Через молекулы ДНК происходит передача наследственной информации от

поколения к поколению.

Понятие информации относится к числу фундаментальных, т. е. является основополагающим для науки и не объясняется через другие понятия. В этом смысле информация встает в один ряд с такими фундаментальными научными понятиями, как вещество, энергия, пространство, время. Осмыслением информации как фундаментального понятия занимается наука философия.

Согласно одной из философских

концепций, информация является свойством всего сущего, всех материальных

объектов мира. Такая концепция информации называется атрибутивной (информация —

атрибут всех материальных объектов). Информация в мире возникла вместе со

Вселенной. С такой предельно широкой точки зрения, информация проявляется в

воздействии одних объектов на другие, в изменениях, к которым такие воздействия

приводят.

Согласно одной из философских

концепций, информация является свойством всего сущего, всех материальных

объектов мира. Такая концепция информации называется атрибутивной (информация —

атрибут всех материальных объектов). Информация в мире возникла вместе со

Вселенной. С такой предельно широкой точки зрения, информация проявляется в

воздействии одних объектов на другие, в изменениях, к которым такие воздействия

приводят.

S 1. Понятие информации

![]()

Другую философскую

концепцию информации называют функциональной. Согласно функциональному подходу,

информация появилась лишь с возникновением жизни, так как связана с

функционированием сложных самоорганизующихся систем, к которым относятся живые

организмы и человеческое общество. Можно еще сказать так: информация — это

атрибут, свойственный только живой природе. Это один из существенных признаков,

отделяющих в природе живое от неживого.

Другую философскую

концепцию информации называют функциональной. Согласно функциональному подходу,

информация появилась лишь с возникновением жизни, так как связана с

функционированием сложных самоорганизующихся систем, к которым относятся живые

организмы и человеческое общество. Можно еще сказать так: информация — это

атрибут, свойственный только живой природе. Это один из существенных признаков,

отделяющих в природе живое от неживого.

Третья философская концепция

информации — антропоцентрическая, согласно которой информация существует лишь в

человеческом сознании, в человеческом восприятии. Информационная деятельность

присуща только человеку, происходит в социальных системах. Создавая

информационную технику, человек создает инструменты для своей информационной

деятельности.

Третья философская концепция

информации — антропоцентрическая, согласно которой информация существует лишь в

человеческом сознании, в человеческом восприятии. Информационная деятельность

присуща только человеку, происходит в социальных системах. Создавая

информационную технику, человек создает инструменты для своей информационной

деятельности.

Делая выбор между различными точками зрения, надо помнить, что всякая научная теория — лишь модель бесконечно сложного мира, поэтому она не может отражать его точно и в полной мере.

Можно сказать, что употребление понятия «информация» в повседневной жизни происходит в антропоцентрическом контексте. Для любого из нас естественно воспринимать информацию как сообщения, которыми обмениваются люди. Например, СМИ — средства массовой информации предназначены для распространения сообщений, новостей среди населе-

ния.

12

![]()

Система основных понятий

|

|

Понятие информации |

|

|

Философия |

Атрибутивная концепция: информация — всеобщее свойство (атрибут) материи |

|

|

Функциональная концепция: информация и информационные процессы присущи только живой природе, являются ее функцией |

||

|

Антропоцентрическая концепция: информация и информационные процессы присущи только человеку |

||

|

Теория информации |

Результат развития теории связи (К. Шеннон) |

Информация содержание, заложенное в знаковые (сигнальные) последовательности |

|

Кибернетика |

Исследует информацион- ные процессы в системах управления (Н. Винер) |

Информация содержание сигналов, передаваемых по каналам связи в системах управления |

|

Нейрофизиология |

Изучает информационные процессы в механизмах нервной деятельности животного и человека |

Информация содержание сигналов электрохимической природы, передающихся по нервным волокнам организма |

|

Генетика |

Изучает механизмы наследственности, пользуется понятием «наследственная информация » |

Информация содержание генетического кода — структуры молекул ДНК, входящих в состав клетки живого орга- низма |

Вопросы и задания

1. Какие существуют основные философские концепции информации?

2. Какая, с вашей точки зрения, концепция является наиболее верной?

З. Благодаря развитию каких наук понятие информации стало широко употребляемым?

4. В каких биологических науках активно используется понятие информации?

5. Что такое наследственная информация?

6. К какой философской концепции, на ваш взгляд, ближе употребление понятия информации в генетике?

7. Если под информацией понимать только то, что распространяется через книги, рукописи, произведения искусства, средства массовой информации, то к какой философской концепции ее можно будет отнести?

8. Согласны ли вы, что понятие информации имеет контекстный смысл? Если да, то покажите это на примерах.

S 2. Представление информации, языки, кодирование

Из базового курса вам известно:

• Историческое развитие человека, формирование человеческого общества связано с развитием речи, с появлением и распространением языков. Язык — это знаковая система для представления и передачи информации.

• Люди сохраняют свои знания в записях на различных носителях. Благодаря этому знания передаются не только в пространстве, но и во времени — от поколения к поколению.

• Языки бывают естественные, например русский, китайский, английский, и формальные, например математическая символика, нотная грамота, языки программирования.

Письменность и кодирование информации

Под словом «кодирование» понимают процесс представления информации, удобный для ее хранения и/или передачи. Следовательно, запись текста на естественном языке можно рассматривать как способ кодирования речи с помощью графических элементов (букв, иероглифов). Записанный текст является кодом, заключающим в себе содержание речи, т. е. информацию.

Процесс чтения текста — это обратный по отношению к письму процесс, при котором письменный текст преобразуется в устную речь. Чтение можно назвать декодированием письменного текста. Схематически эти два процесса изображены на рис. 1.1.

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

||||||

Рис. 1.1. Схема передачи информации через письменность

Схема на рис. 1.1 типична для всех процессов, связанных с передачей информации.

цели и способы кодирования

А теперь обратим внимание на то, что может существовать много способов кодирования одного и того же текста на одном и том же языке. Например, русский текст мы привыкли записывать с помощью русского ал-

![]()

фавита. Но то же самое можно сделать, используя латинский алфавит. Иногда так приходится поступать, отправляя SMS по мобильному телефону, на котором нет русских букв, или электронное письмо на русском языке за границу, если у адресата нет русифицированного программного обеспечения. Например, фразу «Здравствуй, дорогой Саша!» приходится писать так: «Zdravstvui, dorogoi Sasha!».

Существует множество способов кодирования. Например, стенография — быстрый способ записи устной речи. Ею владеют лишь немногие специально обученные люди — стенографисты. Они успевают записывать

текст синхронно с

речью выступающего человека. В стенограмме один значок обозначает целое слово

или сочетание букв. Расшифровать (декодировать) стенограмму может только сам

стенографист.

текст синхронно с

речью выступающего человека. В стенограмме один значок обозначает целое слово

или сочетание букв. Расшифровать (декодировать) стенограмму может только сам

стенографист.

Посмотрите на текст стенограммы на рис. 1.2. Там написано следующее: «Говорить умеют все люди на свете. Даже у самых примитивных племен есть речь. Язык — это нечто всеобщее и самое человеческое, что есть на свете». Рис. 1.2. Стенограмма

Можно придумать и другие способы кодирования.

Приведенные примеры иллюстрируют следующее важное правило: для кодирования одной и той же информации могут быть использованы разные способы; их выбор зависит от ряда обстоятельств: цели кодирования, условий, имеющихся средств. Если надо записать текст в темпе речи, делаем это с помощью стенографии; если надо передать текст за границу, пользуемся латинским алфавитом; если надо представить текст в виде, понятном для грамотного русского человека, записываем его по правилам грамматики русского языка.

Еще одно важное обстоятельство: выбор способа кодирования информации может быть связан с предполагаемым способом ее обработки. Обсудим это на примере представления чисел — количественной информации. Используя русский алфавит, можно записать число «тридцать пять». Используя же алфавит арабской десятичной системы счисления, пишем: 35. Пусть вам надо произвести вычисления. Скажите, какая запись удобнее для выполнения расчетов: «тридцать пять умножить на сто двадцать семь» или «35 х 127»? Очевидно, что для перемножения многозначных чисел вы будете пользоваться второй записью.

Заметим, что две эти записи, эквивалентные по смыслу, используют разные языки: первая — естественный русский язык, вторая — формальный язык математики, не имеющий национальной принадлежности. Переход от представления на естественном языке к представлению на формальном языке можно также рассматривать как кодирование. Человеку удобно использовать для кодирования чисел десятичную систему счисления, а компьютеру — двоичную систему.

2. Представление информации, языки, кодирование

![]()

Широко используемыми в информатике формальными языками являются языки программирования.

В некоторых случаях возникает потребность засекречивания текста сообщения или документа, для того чтобы его не смогли прочитать те, кому не положено. Это называется защитой от несанкционированного Доступа. В таком случае секретный текст шифруется. В давние времена шифрование называлось тайнописью. Шифрование представляет собой процесс превращения открытого текста в зашифрованный, а дешифрование — процесс обратного преобразования, при котором восстанавливается исходный текст. Шифрование — это тоже кодирование, но с засекреченным методом, известным только источнику и адресату. Методами шифрования занимается наука криптография.

История технических способов кодирования информации

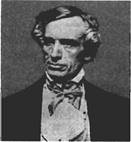

С появлением технических средств хранения и передачи

информации возникли новые идеи и приемы кодирования. Первым техническим

средством передачи информации на расстояние стал телеграф, изобретенный в 1837

году американцем Сэмюэлем Морзе. Телеграфное сообщение— это последовательность

электрических сигналов, передаваемая от одного телеграфного аппарата по

проводам к другому телеграфному аппарату. Эти технические обстоятельства

привели Морзе к идее использования всего двух видов сигналов — короткого и длинного

— для кодирования сообщения, передаваемого по линиям телеграфной связи.

С появлением технических средств хранения и передачи

информации возникли новые идеи и приемы кодирования. Первым техническим

средством передачи информации на расстояние стал телеграф, изобретенный в 1837

году американцем Сэмюэлем Морзе. Телеграфное сообщение— это последовательность

электрических сигналов, передаваемая от одного телеграфного аппарата по

проводам к другому телеграфному аппарату. Эти технические обстоятельства

привели Морзе к идее использования всего двух видов сигналов — короткого и длинного

— для кодирования сообщения, передаваемого по линиям телеграфной связи.

|

Сэмюэль Финли Бриз |

Такой способ кодирования получил название азбу- |

|

Морзе (1791-1872), США |

ки Морзе. В ней каждая буква алфавита кодируется |

последовательностью коротких сигналов (точек) и длинных сигналов (тире). Буквы отделяются друг от друга паузами — отсутствием сигналов.

В таблице на рис. 1.3 показана азбука Морзе применительно к русскому алфавиту. Специальных знаков препинания в ней нет. Их обычно записывают словами: «тчк» — точка, «зпт» — запятая и т. п.

Самым знаменитым телеграфным сообщением является сигнал бедствия «SOS» (Save 0ur Souls — спасите наши души). Вот как он выглядит в коде азбуки Морзе:

![]()

Три точки обозначают букву S, три тире — букву О. Две паузы отделяют буквы друг от друга.

Характерной особенностью азбуки Морзе является переменная длина кода разных букв, поэтому код Морзе называют неравномерным кодом. Буквы, которые встречаются в тексте чаще, имеют более короткий код, чем редкие буквы. Например, код буквы «Е» — одна точка, а код буквы «Ъ» состоит из шести знаков. Зачем так сделано? Чтобы сократить длину всего сообщения. Но из-за переменной длины кода букв возникает пробле-

![]()

|

|

|

|

|

|

|

й . |

с |

щ |

|

в.— |

|

|

|

|

|

л.— |

|

|

|

|

|

|

|

|

Е . |

н |

х |

|

|

ж |

|

|

|

|

|

п.— |

|

я . |

Рис. 1.3. Кодовая таблица азбуки Морзе

ма отделения букв друг от друга в тексте. Поэтому приходится для разделения использовать паузу (пропуск). Следовательно, телеграфный алфавит Морзе является троичным, так как в нем используется три знака: точка, тире, пропуск.

Равномерный телеграфный код был

изобретен французом Жаном Морисом Бодо в конце XIX века. В нем использовалось

всего два вида сигналов. Неважно, как их назвать: точка и тире, плюс и минус,

ноль и единица. Это два отличающихся друг от друга электрических сигнала.

Равномерный телеграфный код был

изобретен французом Жаном Морисом Бодо в конце XIX века. В нем использовалось

всего два вида сигналов. Неважно, как их назвать: точка и тире, плюс и минус,

ноль и единица. Это два отличающихся друг от друга электрических сигнала.

В коде Бодо длина кодов всех символов алфавита одинакова и равна пяти. В таком случае не возникает проблемы отделения букв друг от друга: каждая пятерка

|

|

сигналов — это знак текста. |

|

Жан Морис Эмиль Бодо (1845-1903), |

код Бодо — это первый в истории техники способ |

|

Франция |

двоичного кодирования информации. Благодаря идее |

Бодо удалось автоматизировать процесс передачи и печати букв. Был создан клавишный телеграфный аппарат. Нажатие клавиши с определенной буквой вырабатывает соответствующий пятиимпульсный сигнал, который передается по линии связи. Принимающий аппарат под воздействием этого сигнала печатает ту же букву на бумажной ленте.

Из базового курса информатики вам известно, что в современных компьютерах для кодирования текстов также применяется равномерный двоичный код. Проблемы кодирования информации в компьютере и при передаче данных по сети мы рассмотрим несколько позже.

З. Объемный подход

![]()

Система основных понятий

|

Представление информации |

|||||

|

Языки представления информации |

|||||

|

Естественные: русский, китайский, английский и др. |

Формальные: язык математики, нотная грамота, языки программирования и др. |

||||

|

Кодирование |

|||||

|

Цели кодирования |

|||||

|

Засекречивание информации |

Быстрый способ записи |

Передача по техническим каналам связи |

Выполнение математических вычислений |

||

|

Шифрование |

Стенография |

Телеграфный код |

Системы счисления |

||

|

Алгоритмы криптографии |

Один знак слово или сочетание букв |

Код Морзе: неравномер- ный, троич- ный код |

Код Бодо: равномерный, двоичный код |

Для чело- века: деся- тичная |

Для компьютера: двоичная |

Вопросы и задания

1. Чем отличаются естественные языки от формальных?

2. Как вы думаете, латынь — это естественный или формальный язык?

З. С каким формальным языком программирования вы знакомы? Для чего он предназначен?

4. Что такое кодирование и декодирование?

5. От чего может зависеть способ кодирования?

6. В чем преимущество кода Бодо по сравнению с кодом Морзе?

7. В чем преимущество кода Морзе по сравнению с кодом Бодо?

Измерение информации.

Измерение информации.

Объемный подход

Вопрос об измерении количества информации является очень важным как для науки, так и для практики. В самом деле, информация является предметом нашей деятельности: мы ее храним, передаем, принимаем, обрабатываем. Поэтому важно договориться о способе ее измерения, позволяющем, например, ответить на вопросы: достаточно ли места на носителе, чтобы разместить нужную нам информацию, или сколько времени потребуется, чтобы передать ее по имеющемуся каналу связи. Величина, которая нас в этих ситуациях интересует, называется объемом информации. В таком случае говорят об объемном подходе к измерению информации.

![]()

Как измерить объем информации

Объем информации не связан с ее содержанием.

Когда говорят об объеме информации, то имеют в виду размер текста в том алфавите, с помощью которого эта информация представлена.

Объем текста в печатном издании — книге, журнале, газете — обычно измеряют в страницах. В таком случае мы считаем, что, например, книга в 500 страниц содержит больше информации, чем книга в 250 страниц.

А как вы думаете, всегда ли книга в 500 страниц содержит в два раза больше информации, чем книга в 250 страниц? Конечно, нет! Ведь разные книги могут иметь разные форматы листов. Формат листа — это его стандартный размер. Существуют различные форматы печатного листа. Кроме того, разными бывают величина шрифта, длина строки, межстрочное расстояние. Очень часто детские книги печатаются крупным шрифтом с большими интервалами между строками, да еще и с большим количеством картинок. Зачастую содержание такой книги, состоящей из нескольких десятков страниц, можно перепечатать мелким шрифтом на 2—3 страницах. Но поскольку текст в обоих случаях один и тот же, то и количество информации должно быть одинаковым. Значит, измерение информации в страницах не является универсальным.

Количество страниц в печатном издании определяет расход бумаги, а не объем информации. Разумнее измерять объем информации, заключенный в тексте, количеством знаков этого текста. Знаки — это прежде всего буквы из алфавита того языка, на котором написана книга. Но в текст входят также и знаки препинания, скобки, цифры. В тексте могут использоваться буквы других алфавитов, например английского и греческого. Пробел между словами — тоже знак. Например, на странице формата А4 (21 см х 30 см) при размере шрифта (кегле), равном 12 пунктам (стандартным единицам), и одинарном интервале между строками помещается текст объемом примерно 4000 знаков.

Определением объема информации в знаках часто пользуются в издательской практике. Например, журналисту может быть дано ограничение на объем статьи в 40 ООО знаков.

Объемный способ измерения информации называют еще алфавитным подходом.

Объем информации в электронном сообщении

Выше мы говорили о телеграфном коде Бодо. В нем каждая буква

алфавита кодируется пятизначным двоичным кодом. В русском алфавите 32 буквы (не

считая буквы ё). Из базового курса информатики вы знаете, что если с помощью ![]() двоичного

кода можно закодировать алфавит, состоящий из N символов, то эти величины

связаны между собой по формуле:

двоичного

кода можно закодировать алфавит, состоящий из N символов, то эти величины

связаны между собой по формуле:

5

Поскольку 2 = 32, то все русские буквы можно закодировать всевоз-

![]()

З. Объемный подход

![]()

ский телеграфный аппарат содержит 32 клавиши с буквами. Буква «ё» пропускается, вместо нее имеется более нужная клавиша « пробел». Знаки препинания передаются словами: «зпт» , «тчк » . Таким образом, телеграфный аппарат при вводе переводит русский текст в двоичный код, количество символов в котором в 5 раз больше, чем в исходном тексте.

Весь английский алфавит, состоящий из 26 букв, также можно закодировать пятиразрядным двоичным кодом. В отличие от русского алфавита, остается еще 6 свободных кодов, которые можно использовать для пробела и пяти знаков препинания.

Из базового курса информатики вам известно, что в компьютерах используется двоичное кодирование информации. Для двоичного представления текстов в компьютере чаще всего используется равномерный восьмиразрядный код. С его помощью можно закодировать алфавит из 256 символов, поскольку 256 = 2 8 . В стандартную кодовую таблицу (например, ASCII) помещаются все необходимые символы: английские и русские прописные и строчные буквы, цифры, знаки препинания, знаки арифметических операций, всевозможные скобки и пр.

В двоичном коде один Двоичный разряд несет одну единицу информации, которая называется 1 бит.

|

При двоичном кодировании объем информации, выраженный в битах, равен длине двоичного кода, в котором информация представлена. |

Более крупной единицей измерения информации является байт: 1 байт = 8 битов.

|

Информационный объем текста в памяти компьютера измеряется в байтах. Он равен количеству знаков в записи текста. |

Одна страница текста на листе формата А4 кегля 12 с одинарным интервалом между строками (см. пример выше) в компьютерном представлении будет иметь объем примерно 4000 байтов, так как на ней помещается примерно 4000 знаков.

Помимо бита и байта, для измерения информации используются и 60лее крупные единицы:

1 Кб (килобайт) = 2 10 байт = 1024 байта; 1 Мб (мегабайт) = 2 10 k6 - 1024 Кб; 1 Гб (гигабайт) — 2 10 Мб = 1024 Мб.

Объем той же страницы текста будет равным приблизительно 3,9 Кб. А книга из 500 таких страниц займет в памяти компьютера примерно 1,9 Мб.

![]()

Система основных понятий

|

Измерение информации — объемный подход |

||||

|

На бумажных носителях |

На цифровых носителях и в технических системах передачи информации |

|||

|

Объем текста измеряется в знаках |

Объем информации равен длине двоичного кода Основная единица: 1 бит — один разряд двоичного кода |

|||

|

Длина кода символа (i бит) ко- дируемого алфавита мощнос- тью N символов: |

Информационный объем текста (I), содержащего К символов: I-k•i |

|||

|

Производные единицы |

||||

|

Байт 1 байт = 8 бит |

Килобайт (Кб) 1 Кб- 10246айт |

Мегабайт (Мб) 1 Мб = 1024 Кб |

Гигабайт (Гб) 1 Гб = 1024 Мб |

|

Вопросы и задания

1. Есть ли связь между объемным подходом к измерению информации и содержанием информации?

2. В чем измеряется объем письменного или печатного текста?

З. Оцените объем одной страницы данного учебника в количестве знаков.

4. Что такое бит с позиции объемного подхода к измерению информации?

5. Какой информационный вес имеет каждая буква русского алфавита?

6. Чем удобнее английский алфавит по сравнению с русским для передачи сообщений с помощью телеграфного кода Бодо?

7. Какие единицы используются для измерения объема информации на компьютерных носителях?

8. Возьмите страницу текста из данного учебника и подсчитайте получаемые информационные объемы текста при кодировании его кодом Морзе, кодом Бодо и восьмиразрядным компьютерным кодом.

9. Результат ответа на задание З пересчитайте в килобайтах и мегабайтах.

4. Содержательный подход

В предыдущем параграфе рассмотрен объемный подход к измерению информации. Он используется для определения количества информации, заключенного в тексте, записанном с помощью некоторого алфавита. При этом содержательная сторона текста в учет не берется. Совершенно бессмысленное сочетание символов с данной позиции имеет ненулевой информационный объем.

Неопределенность знания и количество информации

Сейчас мы обсудим другой подход к измерению информации, который называют содержательным подходом. В этом случае количество информации связывается с содержанием (смыслом) полученного человеком сообщения. Вспомним, что с «человеческой» точки зрения информация — это знания, которые мы получаем из внешнего мира. Количество информации, заключенное в сообщении, должно быть тем больше, чем больше оно пополняет наши знания.

Как же с этой точки зрения определяется единица измерения информации? Вы уже знаете, что эта единица называется битом. Проблема измерения информации исследована в теории информации, основатель которой — Клод Шеннон. В теории информации для бита дается следующее определение:

В этом определении есть понятия, которые требуют пояснения. Что такое неопределенность знания? Поясним на примерах. Допустим, вы бросаете монету, загадывая, что выпадет: орел или решка. Есть всего два возможных результата бросания монеты. Причем ни один из этих результатов не имеет преимущества перед другим. В таком случае говорят, что они равновероятны .

В случае с монетой перед ее подбрасыванием неопределенность знания о результате равна двум. Игральный же кубик с шестью гранями может с равной вероятностью упасть на любую из них. Значит, неопределенность знания о результате бросания кубика равна шести. Еще пример: спортсмены-лыжники перед забегом путем жеребьевки определяют свои порядковые номера на старте. Допустим, что имеется 100 участников соревнований, тогда неопределенность знания спортсмена о своем номере до жеребьевки равна 100.

![]()

* Более строгое определение равновероятности: если увеличивать количество бросаний монеты (100, 1000, 10000 и т. д.), то число выпадений орла и число выпадений решки будут все ближе к половине количества бросаний монеты.

![]()

Следовательно, можно сказать так:

Неопределенность знания о результате некоторого события (бросание монеты или игрального кубика, вытаскивание жребия и др.) — это количество возможных результатов.

Вернемся к примеру с монетой. После

того как вы бросили монету и посмотрели на нее, вы получили зрительное

сообщение, что выпал, например, орел. Определился один из двух возможных

результатов. Неопределенность знания уменьшилась в два раза: было два варианта,

остался один. Значит, узнав результат бросания монеты, вы получили 1 бит

информации.

Вернемся к примеру с монетой. После

того как вы бросили монету и посмотрели на нее, вы получили зрительное

сообщение, что выпал, например, орел. Определился один из двух возможных

результатов. Неопределенность знания уменьшилась в два раза: было два варианта,

остался один. Значит, узнав результат бросания монеты, вы получили 1 бит

информации.

Сообщение об одном из двух равновероятных результатов некоторого события несет 1 бит информации.

Это утверждение — частный вывод из определения, данного выше.

А теперь такая задача: студент на экзамене может получить одну из четырех оценок: 5— «отлично», 4 — «хорошо» , З — «удовлетворительно» , 2 — «неудовлетворительно». Представьте себе, что ваш товарищ пошел сдавать экзамен. Причем учится он очень неровно и может с одинаковой вероятностью получить любую оценку от «2» до «5». Вы волнуетесь за него, ждете результата экзамена. Наконец, он пришел и на ваш вопрос:

«Ну, что получил?» — ответил: «Четверку!».

Вопрос: сколько битов информации содержится в его ответе?

Если сразу сложно ответить на этот вопрос, то давайте подойдем к ответу постепенно. Будем отгадывать оценку, задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Вопросы будем ставить так, чтобы каждый ответ уменьшал количество возможных результатов в два раза и, следовательно, приносил

1 бит информации.

Первый вопрос:

— Оценка выше «тройки»?

— да.

После этого ответа число вариантов уменьшилось в два раза. Остались только «4» и «5». Получен 1 бит информации.

Второй вопрос:

— Ты получил «пятерку» ?

— Нет.

Выбран один вариант из двух оставшихся: оценка — «четверка». Получен еще 1 бит информации. В сумме имеем 2 бита.

Сообщение об одном из четырех равновероятных результатов некоторого события несет 2 бита информации.

Разберем еще одну частную задачу, а потом получим общее правило.

На книэкном стеллаже восемь полок. Книга может быть поставлена на любую из них. Сколько информации содержит сообщение о том, где находится книга?

Будем действовать таким же способом, как в предыдущей задаче. Метод поиска, на каждом шаге которого отбрасывается половина вариантов,

4. Содержательный подход

![]()

называется методом половинного Деления. Применим метод половинного деления к задаче со стеллажом.

Задаем вопросы:

— Книга лежит выше четвертой полки?

— да.

— Книга лежит выше шестой полки?

— Нет.

— Книга — на шестой полке?

— Нет.

— Ну теперь все ясно! Книга лежит на пятой полке!

Каждый ответ уменьшал неопределенность в два раза. Всего было задано три вопроса. Значит, набрано З бита информации. И если бы сразу было сказано, что книга лежит на пятой полке, то этим сообщением были бы переданы те же З бита информации.

Заметим, что поиск значения методом половинного деления наиболее рационален. Таким способом всегда можно угадать любой из восьми вариантов за три вопроса. Если бы, например, поиск производился последовательным перебором: «Книга на первой полке?» — «Нет». — «На второй полке?» — «Нет» и т. д., то про пятую полку мы бы узнали после пяти вопросов, а про восьмую — после восьми.

Главная формула информатики

А сейчас попробуем получить формулу, по которой вычисляется количество информации, содержащейся в сообщении о том, что имел место один из множества равновероятных результатов некоторого события.

Обозначим буквой N количество возможных результатов события, или, как мы это еще называли, —неопределенность знания. Буквой i будем обозначать количество информации в сообщении об одном из N результатов.

|

В примере с монетой: В примере с оценками: В примере со стеллажом: |

N 2, i = 1 бит. N = 4, i = 2 бита. N = 8, i = З бита. |

Нетрудно заметить, что связь между этими величинами выражается следующей формулой:

![]()

Действительно: 2 1 = 2 ; 4 ; 8.

С полученной формулой вы уже знакомы из базового курса информатики, и еще не однажды мы с ней встретимся. Значение этой формулы столь велико, что мы назвали ее главной формулой информатики. Если величина N известна, а i неизвестно, то данная формула становится уравнением для определения i. В математике оно называется показательным уравнением.

Пусть на стеллаже не 8, а 16 полок. Чтобы ответить на вопрос, сколько информации содержится в сообщении о месте нахождения книги, нужно решить уравнение:

![]() 16. Поскольку 16 = 2 4 , то

i = 4 бита.

16. Поскольку 16 = 2 4 , то

i = 4 бита.

![]()

|

Количество информации (i), содержащееся в сообщении об одном из N равновероятных результатов некоторого событий, определяется из решения показательного уравнения: 2 i = N. |

Если значение N равно целой степени двойки (4, 8, 16, 32, 64 и т. д.) , то показательное уравнение легко решить в уме, поскольку i будет целым числом. А чему, например, равно количество информации в сообщении о результате бросания игральной кости, у которой имеется шесть граней и, следовательно, N = 6? Можно догадаться, что решение уравнения

2

будет дробным числом, лежащим между 2 и З, поскольку 2 ![]() а 2 3 = 8 > 6. А как

точнее узнать это число?

а 2 3 = 8 > 6. А как

точнее узнать это число?

Пока ваших математических знаний недостаточно для того, чтобы решить это уравнение. Вы научитесь этому в 11-м классе в курсе математики. А сейчас сообщим, что результатом решения уравнения для N = 6 будет значение i — 2,58496 бита с точностью до пяти знаков после запятой.

Система основных понятий

|

Измерение информации — содержательный подход |

|

|

Измеряется количество информации в сообщении о результате некоторого события |

|

|

Равновероятные результаты: никакой результат не имеет преимущества перед другими |

|

|

Неопределенность знания — число возможных результатов (вариантов сообщения) — N |

Количество информации в сообщении об одном результате события — i битов |

|

Главная формула информатики: 2 = N |

|

|

Частный случай: два равновероятных результата события |

|

|

|

i = 1 бит |

|

1 бит — количество информации в сообщении об одном из двух равновероятных результатов некоторого события |

|

Вопросы и задания

1. Что такое неопределенность знания о результате какого-либо события? Приведите примеры, когда неопределенность знания можно выразить количественно. 2. Как определяется единица измерения количества информации?

З. В каких случаях и по какой формуле можно вычислить количество информации, содержащейся в сообщении, используя содержательный подход?

4. Сколько битов информации несет сообщение о том, что из колоды в 32 карты достали «даму пик » ?

5. Проводятся две лотереи: «4 из 32» и « 5 из 64» . Сообщение о результатах какой из лотерей несет больше информации и во сколько раз?

Глава 2

![]()

Информационные процессы в системах

![]()

Что такое

система

Что такое

система

Системология — наука о системах. В чем состоит содержание этой науки и какое отношение она имеет к информатике, вам предстоит узнать из данной главы.

Понятие системы

Наш мир наполнен многообразием различных объектов. Нередко мы употребляем понятия «простой объект», «сложный объект». А размышляли ли вы о том, в чем разница меэкду простым и сложным? На первый взгляд, возникает такой очевидный ответ: сложный объект состоит из множества простых. И чем больше в нем таких «деталей», тем предмет сложнее. Например, кирпич — простой объект, а здание, построенное из кирпичей, — слоэкный объект. Или еще: болт, колесо, руль и другие детали автомобиля — простые объекты, а сам автомобиль, собранный из этих деталеи, — сложное устройство. Но только ли в количестве деталей заключается различие между простым и сложным?

Сформулируем определение главного понятия системологии — понятия системы:

|

Система — это сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей (элементов) и существующий как единое целое. Всякая система имеет определенное назначение (функцию, цель). |

Рассмотрим кучу кирпичей и дом,

построенный из этих кирпичей. Как бы много ни было кирпичей в куче, ее нельзя

назвать системой, потому что в ней нет единства, нет целесообразности. А жилой

дом имеет вполне конкретное назначение — в нем можно жить. В кладке дома

кирпичи определенным образом взаимо-

Рассмотрим кучу кирпичей и дом,

построенный из этих кирпичей. Как бы много ни было кирпичей в куче, ее нельзя

назвать системой, потому что в ней нет единства, нет целесообразности. А жилой

дом имеет вполне конкретное назначение — в нем можно жить. В кладке дома

кирпичи определенным образом взаимо-

![]()

связаны, в соответствии с конструкцией. Конечно, в конструкции дома кроме кирпичей имеется много других деталей (доски, балки, окна и пр.), все они нужным образом соединены и образуют единое целое — дом.

Вот другой пример: множество велосипедных деталей и собранный из них велосипед. Велосипед — это система. Его назначение — быть транспортным средством для человека.

Первое главное свойство системы — целесообразность. Это назначение системы, главная функция, которую она выполняет.

Структура системы

Всякая система определяется не только составом своих частей, но также порядком и способом объединения этих частей в единое целое. Все части (элементы) системы находятся в определенных отношениях или связях друг с другом. Здесь мы выходим на следующее важнейшее понятие системологии — понятие структуры.

![]()

Можно еще сказать так: структура — это внутренняя организация системы. Из тех же самых кирпичей и других деталей кроме жилого дома можно построить гараж, забор, башню. Все эти сооружения строятся из одних и тех же элементов, но имеют разную конструкцию в соответствии с назначением сооружения. Применяя язык системологии, можно сказать, что они различаются структурой.

Кто из вас не увлекался детскими конструкторами: строительными, электрическими, радиотехническими и другими? Все детские конструкторы устроены по одному принципу: имеется множество типовых деталей, из которых можно собирать различные изделия. Эти изделия отличаются порядком соединения деталей, т. е. структурой.

Из всего сказанного можно сделать вывод: всякая система обладает определенным элементным составом и структурой. Свойства системы зависят и от того, и от другого. Даже при одинаковом составе системы с разной структурой обладают разными свойствами, могут иметь разное назначение.

Второе главное свойство системы — целостность. Нарушение элементного состава или структуры ведет к частичной или полной утрате целесообразности системы.

![]()

С зависимостью свойств различных систем от их структуры вам приходилось и еще предстоит встретиться в разных школьных дисциплинах. Например, известно, что графит и алмаз состоят из молекул одного и того же химического вещества — углерода. Но в алмазе молекулы углерода образуют кристаллическую структуру, а у графита структура совсем другая — слоистая. В результате алмаз — самое твердое в природе вещество, а графит мягкий, из него делают грифели для карандашей.

Пример из физики: все радиосистемы состоят из одинаковых деталей (резисторов, конденсаторов, транзисторов, трансформаторов и пр.), но различные по назначению радиотехнические устройства имеют разную структуру.

Рассмотрим пример общественной системы. Общественными системами называют различные объединения (коллективы) людей: семью, производственный коллектив, коллектив школы, бригаду, воинскую часть и др. Связи в таких системах — это отношения между людьми, например отношения подчиненности. Множество таких связей образуют структуру общественной системы.

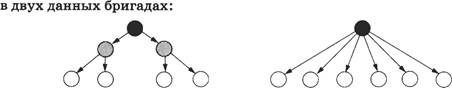

Вот простой пример. Имеются две строительные бригады, состоящие каждая из семи человек. В первой бригаде один бригадир, два его заместителя и по два рабочих в подчинении у каждого заместителя. Во второй бригаде — один бригадир и шестеро рабочих, которые подчиняются непосредственно бригадиру.

На рисунках схематически представлены структуры подчиненности

Таким образом, две эти бригады — пример двух производственных (социальных) систем с одинаковым составом (по 7 человек), но с разной структурой подчиненности.

Различие в структуре неизбежно отразится на эффективности работы бригад, на их производительности. При небольшом числе людей эффективнее оказывается вторая структура. Но если в бригаде 20 или 30 человек, то тогда одному бригадиру трудно управлять работой такого коллектива. В этом случае разумно ввести должности заместителей, т. е. использовать первую структуру подчиненности.

![]()

Системный эффект

|

Сущность системного эффекта: всякой системе свойственны новые качества, не присущие ее составным частям. |

Это же свойство выражается фразой: целое больше суммы своих частей. Например, отдельные детали велосипеда: рама, руль, колеса, педали, сиденье не обладают способностью к езде. Но вот эти детали соединили определенным образом, создав систему под названием «велосипед» , которая приобрела новое качество — способность к езде, т. е. возможность служить транспортным средством. То же самое можно показать на примере самолета: ни одна часть самолета в отдельности не обладает способностью летать; но собранный из них самолет (система) — летающее устройство. Еще пример: социальная система — строительная бригада. Один рабочий, владеющий одной специальностью (каменщик, сварщик, плотник, крановщик и пр.), не может построить многоэтажный дом, но вся бригада вместе справляется с этой работой.

О системах и подсистемах

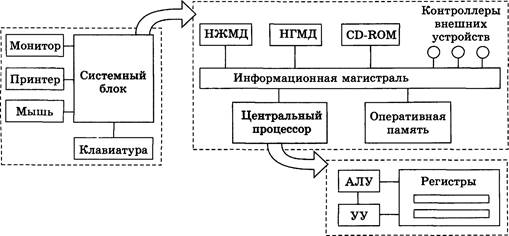

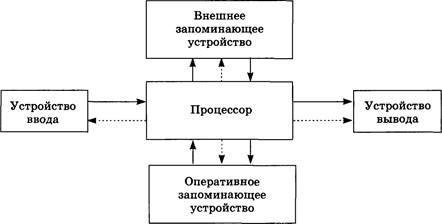

В качестве еще одного примера системы рассмотрим объект, с которым вы часто имеете дело на уроках информатики — персональный компьютер (ПК). На рис. 2.1 приведена схема состава и структуры ПК.

Рис. 2.1. Состав и структура персонального компьютера

Самое поверхностное описание ПК такое: это система, элементами которой являются системный блок, клавиатура, монитор, принтер, мышь. Можно ли назвать их простыми элементами? Конечно, нет. Каждая из этих частей — это тоже система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов. Например, из базового курса информатики вам известно, что в состав системного блока входят: центральный процессор, оператив-

![]()

ная память, накопители на жестких и гибких магнитных дисках, CD-ROM, контроллеры внешних устройств и пр. В свою очередь, каждое из этих устройств — сложная система. Например, центральный процессор состоит из арифметико-логического устройства, устройства управления, регистров. Так можно продолжать и дальше, все более углубляясь в подробности устройства компьютера.

|

Систему, входящую в состав какой-то другой, более крупной системы, называют подсистемой. |

Из данного определения следует, что системный блок является подсистемой персонального компьютера, а процессор — подсистемой системного блока.

А можно ли сказать, что какая-то простейшая деталь компьютера, например гайка, системой не является? Все зависит от точки зрения. В устройстве компьютера гайка — простая деталь, поскольку на более мелкие части она не разбирается. Но с точки зрения строения вещества, из которого сделана гайка, это не так. Металл состоит из молекул, образующих кристаллическую структуру, молекулы — из атомов, атомы — из ядра и электронов. Чем глубже наука проникает в вещество, тем больше убеждается, что нет абсолютно простых объектов. Даже частицы атома, которые называют элементарными, например электроны, тоже оказались непростыми.

Любой реальный объект бесконечно сложен. Описание его состава и структуры всегда носит модельный характер, т. е. является приближенным. Степень подробности такого описания зависит от его назначения. Одна и та же часть системы в одних случаях может рассматриваться как ее простой элемент, в других случаях — как подсистема, имеющая свой состав и структуру.

О системах в науке и системном подходе

Основной смысл исследовательской работы ученого чаще всего заключается в поиске системы в предмете его исследования.

Задача всякой науки — найти системные закономерности в тех оббектах и процессах, которые она изучает.

Давайте вспомним, где в школьных предметах вам встречалось понятие системы. В XVI веке Николай Коперник описал устройство Солнечной системы: Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца; связаны они в единое целое силами притяжения.

Систематизация знаний очень важна для биологии. В XVIII веке шведский ученый Карл Линней написал книгу под названием «Системы природы». Он сделал первую удачную попытку классифицировать все известные виды животных и растений, а самое главное, показал взаимосвязь,

т. е. зависимость одних видов от других. Вся живая природа предстала

зо

![]()

как единая

большая система. Но она, в свою очередь, состоит из системы растений, системы

животных, т. е. подсистем. А среди животных есть птицы, звери, насекомые и т.

д. Всё это тоже системы.

как единая

большая система. Но она, в свою очередь, состоит из системы растений, системы

животных, т. е. подсистем. А среди животных есть птицы, звери, насекомые и т.

д. Всё это тоже системы.

Русский ученый Владимир Иванович Вернадский в 20-х годах ХХ века создал учение о биосфере. Под биосферой он понимал систему, включающую в себя весь растительный и животный мир

Земли, человечество, а также их среду Карл Линней обитания: атмосферу, поверхность Зем- (1707-1778), ли, мировой океан, разрабатываемые Швеция человеком недра (все это названо активной оболочкой Земли). Все подсистемы биосферы связаВладимир Иванович ны между собой и зависят друг от друга. Вернадскому же Вернадский принадлежит идея о зависимости состояния биосферы от

(1863-1945),

Россия космических процессов, иначе говоря, биосфера является подсистемой более крупных, космических систем.

Если человек хочет быть хорошим специалистом в своем деле, он обязательно Должен обладать системным мышлением, к любой работе проявлять системный подход.

|

Сущность системного подхода: необходимо учитывать все существенные системные связи того объекта, с которым работаешь. |

Очень «чувствительным» для всех нас примером необходимости системного подхода является работа врача. Взявшись лечить какую-то 60лезнь, какой-то орган, врач не должен забывать о взаимосвязи этого органа со всем организмом человека, чтобы не получилось, как в поговорке, «одно лечим, другое калечим» . Человеческий организм — очень сложная система, поэтому от врача требуются большие знания и осторожность.

Еще один пример — экология. Слово «экология» происходит от греческих слов «экос» — «дом» и «логос» — «учение». Эта наука учит людей относиться к окружающей их природе как к собственному дому. Самой важной задачей экологии сегодня стала защита природы от разрушительных последствий человеческой деятельности (использования природных ресурсов, выбросов промышленных отходов и пр.). Со временем люди все больше вмешиваются в природные процессы. Некоторые вмешательства неопасны, но есть такие, которые могут привести к катастрофе. Экология пользуется понятием «экологическая система». Это человек с «плодами» его деятельности (города, транспорт, заводы и пр.) и естественная природа. В идеале в этой системе должно существовать динамическое равновесие, т. е. те разрушения, которые человек неизбежно производит в природе, должны успевать компенсироваться естественными природными процессами или самим человеком. Например, люди, машины, заводы сжигают кислород, а растения его выделяют. Для равновесия надо, чтобы выделялось

![]()

кислорода не меньше, чем его сжигается. И если равновесие будет нарушено, то в конце концов наступит катастрофа в масштабах Земли.

В ХХ веке экологическая катастрофа произошла с Аральским морем в Средней Азии. Люди бездумно забирали для орошения полей воду из питающих его рек Амударья и Сырдарья. Количество испаряющейся воды превысило приток, и море стало пересыхать. Сейчас оно практически погибло и жизнь на его бывших берегах ни для людей, ни для животных и растений стала невозможной. Вот вам пример отсутствия системного подхода. Деятельность таких «преобразователей природы» очень опасна. В последнее время появилось понятие «экологическая грамотность». Вмешиваясь в природу, нельзя быть узким специалистом: только нефтяником, только химиком и пр.

Занимаясь изучением или преобразованием природы, надо видеть в ней систему и прилагать усилия для того, чтобы не нарушать ее равновесия.

Система основных понятий

|

Основы системологии |

|||

|

Система — это сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей — элементов и существующий как единое целое. Всякая система имеет определенное назначение (функцию, цель) |

|||

|

Состав системы |

Структура системы |

||

|

элемент |

подсистема |

связи |

порядок связей |

|

Системный эффект: всякая система приобретает новые качества, не присущие ее составным частям |

|||

|

Основные свойства системы |

|||

|

Целесообразность — функция, назначение системы |

Целостность: нарушение элементного состава или структуры ведет к полной или частичной утрате целесообразности системы |

||

|

Системный подход — основа научной методологии: необходимость учета всех существенных системных связей объекта изучения или воздействия |

|||

Вопросы и задания

1. Что такое система? Приведите примеры.

2. Что такое структура? Приведите примеры.

З. Приведите примеры систем, имеющих одинаковый состав (одинаковые элементы), но разную структуру.

![]()

4. В чем суть системного эффекта? Приведите примеры.

5. Что такое подсистема?

6. В чем состоит цель всякой науки с системной точки зрения?

7. Какие системные открытия в науке сделали Н. Коперник, К. Линней, В. И. Вернадский? Назовите имена других ученых и их открытия, имеющие системный характер.

8. Что такое системный подход? Приведите примеры ситуаций, когда отсутствие системного подхода ведет к катастрофическим последствиям.

9. Выделите подсистемы в следующих объектах, рассматриваемых в качестве систем: костюм; автомобиль; компьютер; городская телефонная сеть; школа; армия; государство.

10. Удаление каких элементов из вышеназванных систем приведет к потере системного эффекта, т. е. к невозможности выполнения их основного назначения? Попробуйте выделить существенные и несущественные элементы этих систем с позиции системного эффекта.

Информационные процессы в естественных

и искусственных системах

Информационные процессы в естественных

и искусственных системах

Из базового курса вам известно:

о Существуют три основных типа

информационных процессов: хранение информации, передача информации, обработка

информации. ![]() Человек хранит информацию в собственной

памяти и на внешних носителях: бумаге, компьютерных дисках и пр.

Человек хранит информацию в собственной

памяти и на внешних носителях: бумаге, компьютерных дисках и пр.

о Процесс передачи информации протекает от источника к приемнику по информационным каналам.

о Процесс обработки информации связан с получением новой информации, изменением формы или структуры имеющейся информации, поиском данных в информационном массиве.

Естественные и искусственные системы

Вернемся к вопросу о связях, существующих между элементами систем. Когда это дом или машина, всё понятно. Кирпичи связаны цементным раствором, детали машины — болтами, сваркой, заклепками. А чем связаны системы животных, растений, или, допустим, система образования? Чтобы разобраться в этом, разделим всевозможные системы на два вида.

Существуют естественные системы, или природные, т. е. созданные природой, и искусственные системы — созданные человеком.

6. н

Естественные системы: космические системы — галактики, системы звезд и планет, такие, как наша Солнечная система; системы животных и растений; молекулярные и атомные системы.

Искусственные системы создают люди. Если хорошо подумать, то можно вспомнить множество таких систем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, — это система городского транспорта, система телефонной связи, система торговли, система образования, система здравоохранения, система водоснабжения, система обороны страны, банковская система, государственная энергетическая система и т. д. Само человеческое общество — это тоже система взаимосвязанных личностей, которые образуют разнообразные подсистемы: семьи, трудовые коллективы, партии, нации, расы и пр.

Материальные связи в естественных и искусственных системах

Обсудим характер связей в естественных системах. Во-первых, это физические силы, которые, например, удерживают планеты около Солнца на своих орбитах, молекулы углерода в кристалле алмаза; это энергетические процессы, например фотосинтез, превращающий солнечную энергию в энергию жизни растений. Благодаря генетическим связям сохраняются и продолжаются виды животных и растений. Эти связи заключаются в определенной структуре молекул ДНК, входящих в состав клеток организма. Моэкно говорить о климатических связях — они объединяют систему животного и растительного мира в определенной части планеты. Все перечисленные виды связей можно назвать материальными.

Теперь об искусственных системах. Есть множество

материальных систем, созданных человеком: вся техника (автомобили, самолеты,

станки, компьютеры и т. д.), строительные сооружения (дома, мосты, города,

плотины, каналы); искусственные материалы (сплавы, пластмассы). Связи в таких

системах, как и в естественных, имеют материальный характер. Раньше мы уже

говорили о строительных сооружениях, о машинах. Представим еще, например,

энергосистему: станции, трансформаторы, линии электропередач, электроприборы;

все это присоединено одно к другому и согласованно работает.

Теперь об искусственных системах. Есть множество

материальных систем, созданных человеком: вся техника (автомобили, самолеты,

станки, компьютеры и т. д.), строительные сооружения (дома, мосты, города,

плотины, каналы); искусственные материалы (сплавы, пластмассы). Связи в таких

системах, как и в естественных, имеют материальный характер. Раньше мы уже

говорили о строительных сооружениях, о машинах. Представим еще, например,

энергосистему: станции, трансформаторы, линии электропередач, электроприборы;

все это присоединено одно к другому и согласованно работает.

Информационные связи в естественных и искусственных системах

Однако в живой природе существуют системные связи, которые никак нельзя отнести к материальным. Вот, например, стая журавлей, летящая клином на юг. Что удерживает их в таком строю? Журавли видят вожака, ведущего стаю, и следуют за ним в определенном порядке. Кроме того, журавли подают друг другу сигналы голосом. Это пример связи, которую можно назвать информационной. Подобные примеры можно привести из жизни экивотных, рыб и даже насекомых.

2-1415

![]()

В системах живой природы существуют связи как материальные, так и информационные.

Выше говорилось о материальных искусственных системах. Другой вид искусственных систем — это общественные (социальные) системы, т. е. различные объединения людей. Конечно, между ними тоже есть определенные материальные связи (например, общее помещение, экономическая зависимость, родственно-генетические связи), однако для общественных систем очень важны информационные связи. Ни один коллектив, от семьи до государства, не может существовать без информационного обмена.

Еще существуют связи между людьми, основанные на определенных договоренностях, например конституции государства, законодательстве, уставе организации. Кроме того, есть связи, определяемые человеческой этикой — правилами поведения, не записанными в законах: национальные традиции, семейные традиции, правила приличия и т. д. Люди знают эти законы и правила и подчиняются им. А поскольку любые знания — это информация, то такие связи тоже можно назвать информационными .

|

Для функционирования общественных систем важнейшее значение имеют информационные связи. |

Информационные процессы в системах

В чем же состоят информационные связи? Казалось бы, ответ очевиден: в обмене информацией, в передаче информации от одного элемента системы к другому. Но можно ли утверждать, что два других вида информационных процессов — хранение и обработка информации — необязательны для таких систем?

Передача информации невозможна без ее хранения: откуда-то информация должна браться при отправлении и куда-то помещаться при получении. Возьмем для примера наиболее близкую для вас социальную систему — систему образования. Основной вид связи между двумя типами ее элементов — учителями и учениками — заключается в процессе передачи знаний от уштелей к ученикам. Но информация, которую учителя передают ученикам, хранится в учебниках, в конспектах уроков, в памяти учителя. Ученики же сохраняют полученные знания в своей памяти и в тетрадях.

В процессе обучения постоянно происходит обработка информации как учителем, так и учениками. При объяснении учебного материала учитель преобразует его, представляя ученикам в разных формах: в текстовой, графической, табличной, на моделях. Ученики, в свою очередь, отвечают на вопросы, решают задачи, а это есть обработка информации.

Рассмотрим другие элементы системы образования: министерство и учебные заведения. Это элементы подсистемы управления образованием. В ней также происходит передача информации (передаются распоряжения, планы, отчеты, нормативные документы), хранение информации (хранится документация, различные статистические данные), обработка информации (составление той же документации, статистической информации и пр.).

6. и

![]()

Наконец, рассмотрим технические информационные системы. К ним относятся системы телеграфной и телефонной связи, радио и телевидения, компьютеры и компьютерные сети, сотовые системы связи. Это искусственные системы, созданные людьми для осуществления информационных процессов: хранения, обработки и передачи информации.

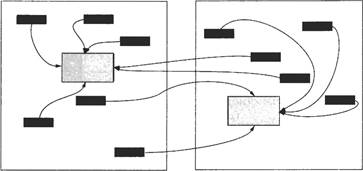

В базовом курсе информатики рассказывалось о том, что компьютер целенаправленно создавался изобретателями как универсальный автомат для хранения, обработки и передачи информации. Поэтому все три вида информационных процессов в нем реализованы по определению. Ну а, например, мобильный телефон? Основное его назначение состоит в приеме и передаче информации. Где же здесь хранение и обработка? На рис. 2.2 схематически показан процесс осуществления передачи и приема SMS-coобщения посредством сотовой связи.

Рис. 2.2. Информационные процессы сотовой связи

Из этой схемы видно, что в процессе работы системы сотовой связи происходит хранение, передача и обработка информации. Аналогично можно описать работу других вышеназванных технических систем, в которых имеют место все три вида информационных процессов.

Системы управления

Системы управления

Из базового курса информатики вам известно, что

изучением процессов управления занимается наука кибернетика. Начало кибернетике положил американский ученый Норберт Винер своей книгой «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», вышедшей в 1948 году.

Норберт Винер

(1894-1964), США

Под управлением понимается планомерное воздействие на некоторый объект с целью достижения определенного результата.

![]()

С точки зрения кибернетики, процесс управления рассматривается как функционирование системы управления. Эта система состоит из двух подсистем: объекта управления и управляющей системы. Кибернетическая модель управления приведена на рис. 2.3.

|

Управляющая система |

Прямая связь |

Объект управления |

|

|

||

|

|

Обратная связь

Рис. 2.3. Кибернетическая модель процесса управления

Управляющей системой может быть человек (шофер, дирижер оркестра, учитель, директор), коллектив (правительство, парламент), а может быть и техническое устройство (автоматический регулятор, компьютер). Объектом управления может быть техническое устройство (автомобиль), один человек (ученик, солдат) или коллектив (оркестр, работники предприятия).

Взаимодействие, существующее между двумя этими подсистемами в процессе управления, кибернетика рассматривает как информационную связь. По линии прямой связи передаются команды управления от управляющей системы к объекту управления. По линии обратной связи — информация о состоянии объекта управления, о его реакции на управляющее воздействие, а также о состоянии окружающей среды, которая тоже может влиять на процесс управления. Схема на рис. 2.3 оказывается универсальной для всех типов систем, как искусственных, так и естественных, где происходит управление.

Все компоненты системы управления имеются в организмах животного и человека. Мозг — управляющая система, органы движения — объекты управления, нервная система — каналы информационной связи.

В системах управления осуществляется передача информации, а также ее хранение и обработка. Хранить и обрабатывать информацию приходится как управляющей системе, так и объектам управления (ученик, солдат, трудовой коллектив тоже хранят и обрабатывают информацию, поступающую к ним в процессе управления).

Процесс управления происходит по программе, заложенной в память управляющей системы. Если управляющая система способна к собственному программированию, то ее можно назвать самоуправляемой системой. Элементы самоуправления присущи представителям животного мира. В наибольшей степени способностью к самоуправлению обладает человек.

б. и

![]()

Система основных понятий

|

Информационные процессы в системах |

|||

|

Естественные системы |

Искусственные системы |

||

|

Неживой природы |

Живой природы |

Технические |

Общественные |

|

Материальные связи |

Материальные связи + информационные связи |

||

|

Процессы осуществления информационных связей |

|||

|

Хранение информации |

Передача информации |

Обработка информации |

|

|

Управление — сложный информационный процесс, включающий в себя хранение, передачу и обработку информации |

|||

Вопросы и задания

1. Какие системы называются естественными системами, искусственными системами? Приведите примеры тех и других.

2. Приведите примеры материальных и информационных связей в естественных системах.

З. Что такое общественные системы?

4. Приведите примеры материальных и информационных связей в общественных системах.

5. Исследуйте школу, в которой вы учитесь, как систему:

о Какого типа эта система: естественная или искусственная?

о Выделите входящие в нее подсистемы.

• Выделите материальные и информационные связи.

о Какие, с вашей точки зрения, изменения в структуре школы следует сделать, чтобы она лучшим образом выполняла свое назначение?

6. Что такое система управления? Из каких компонентов она состоит? Какие типы связи действуют в этой системе?

7. Что такое самоуправляемая система? Приведите примеры.

8. Рассмотрите езду на автомобиле как систему управления. Выделите все кибернетические компоненты в этой системе.

9. Может ли существовать система управления без линии обратной связи? К каким последствиям это может привести? (Рассмотрите на примере управления автомобилем.)

10. Рассмотрите школьный урок как систему управления. Опишите все кибернетические компоненты этой системы. Обратите внимание на множественность различных механизмов прямой и обратной связи.

![]()

Хранение

информации

Хранение

информации

Из базового курса вам известно:

Человек хранит информацию в собственной памяти, а также в виде записей на различных внешних (по отношению к человеку) носителях: на камне, папирусе, бумаге, магнитных и оптических носителях и пр. Благодаря таким записям, информация передается не только в пространстве (от человека к человеку), но и во времени — из поколения в поколение .

Рассмотрим способы хранения информации более подробно.