Тема: «Алгоритмы и способы изучения потребностей.»

Цель : приобретение теоретических знаний в области алгоритмики.

Задачи :

1. Образовательная: организовать и направить познавательную деятельность обучающихся на понимание сути алгоритмов.

2. Развивающая: развитие внимания, восприятия, самостоятельного анализа, познавательного интереса у учащихся, умения обобщать и сравнивать; формирование ключевых компетенций, а также активизация творческой деятельности учащихся.

3. Воспитательная: показать связь данной темы с практикой; формирование умения четко организовать самостоятельную и групповую работу.

Тип урока: изучение нового материала.

Методы: словесные, наглядные, практические.

Оборудование: компьютерный класс,

Этапы урока:

1. Постановка цели. Изучение нового материала.

2. Закрепление знаний.

3. Домашнее задание.

4. Работа на ПК.

5. Итог урока. Выставление оценок. Рефлексия.

Ход урока

1. Постановка цели.

Сегодня поговорим о разнообразных событиях - привычных и сложных, но имеющих нечто общее.

Рассмотрим такие задачи как:

· распланировать свой день;

· испечь пирог;

· как добраться до пункта назначения, если известен маршрут;

· решить задачу на компьютере;

· тронуться с места на автомобиле (велосипеде);

Как вы думаете что важно при решении этих задач, с чего начинается решение?

Да, порядок выполнения отдельных действий, приводящий к поставленной цели. Следовательно, чтобы решить задачу, сначала ее необходимо алгоритмизировать.

Итак, определена тема урока: «Алгоритмы и способы их описания».

Изучение нового материала.(Приложение)

Умение выделять алгоритмическую суть явления и строить алгоритмы очень важно для человека любой профессии.

Алгоритмическое мышление – искусство размышлять, умение планировать свои действия, способность предусматривать различные обстоятельства и поступать соответственно с ними.

Понятие алгоритма ценно не только практическим использованием, оно имеет важное общеобразовательное и мировоззренческое значение. Навыки алгоритмического мышления способствуют формированию особого стиля культуры человека, составляющими которого являются:

· целеустремленность и сосредоточенность;

· объективность и точность;

· логичность и последовательность в планировании и выполнении своих действий;

· умение четко и лаконично выражать свои мысли;

· правильно ставить задачу и находить окончательные пути ее решения;

· быстро ориентироваться в стремительном потоке информации;

Слово «алгоритм» пришло с Востока, в результате перевода с арабского на европейские языки имени великого ученого IX века Аль-Хорезми, который изложил правила математических действий над числами в позиционной десятичной системе счисления.

(Аль-Хорезми [имя] + Аритмос [число] → алгоритм)

Таким образом, понятие алгоритм возникло много раньше появления ЭВМ. В то же время можно смело утверждать, что алгоритмы и алгоритмические процессы неотделимы от нашей жизни.

Как сформулировать понятие алгоритма?

Определение алгоритма.

Алгоритм – система точных и понятных предписаний (команд, инструкций, директив) о содержании и последовательности выполнения конечного числа действий, необходимых для решения любой задачи данного типа. Как всякий объект, алгоритм имеет название (имя). Также алгоритм имеет начало и конец.

Понятие алгоритма в информатике является фундаментальным, т. е. таким, которое не определяется через другие, более простые понятия.

Исполнитель алгоритмов.

Задача составления алгоритма не имеет смысла, если не известны или не учитываются возможности его исполнителя, ведь выполнимость алгоритма зависит от того, какие действия может совершить исполнитель (СКИ – система команд исполнителя).

Например, прочесть алгоритм решения уравнения сможет и первоклассник, а выполнить его, конечно же, нет.

С другой стороны, малыш трех лет не сможет прочесть правила (алгоритм) поведения за столом во время еды, но выполнить их сможет, если ему о них рассказать и показать, что они обозначают.

Команда алгоритма правильна, если исполнитель ее понял и умеет выполнить.

Кто может являться исполнителем алгоритмов?

В качестве исполнителя алгоритмов можно рассматривать человека, любые технические устройства, среди которых особое место занимает компьютер. Компьютер может выполнять только точно определенные операции, в отличии от человека, получившего команду: «Купи чего-нибудь вкусненького» и имеющего возможность сориентироваться в ситуации.

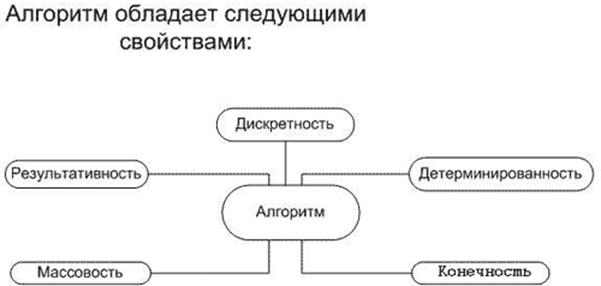

Алгоритм обладает следующими свойствами.

1. Дискретность (от лат. discretus – разделенный, прерывистый) указывает, что любой алгоритм должен состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке. Образованная структура алгоритма оказывается дискретной: только выполнив одну команду, исполнитель сможет приступить к выполнению следующей.

2. Детерминированность (от лат. determinate – определенность, точность) указывает, что любое действие алгоритма должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае. При этом каждая команда алгоритма входит в состав системы команд исполнителя.

3. Конечность определяет, что каждое действие в отдельности и алгоритм в целом должны иметь возможность завершения.

4. Результативность требует, чтобы в алгоритме не было ошибок, т.е. при точном исполнении всех команд процесс решения задачи должен прекратиться за конечное число шагов и при этом должен быть получен определенный постановкой задачи результат (ответ).

5. Массовость. Это свойство показывает, что один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными, т.е. применять при решении всего класса задач данного типа, отвечающих общей постановке задачи. Пример: алгоритмы «Решение квадратного уравнения», «Приготовить бутерброд».

Алгоритмом также называется информационный процесс, обладающий следующими свойствами:

· Наличие исполнителя преобразований (с его системой команд).

· Разбиение всего процесса преобразования на отдельные команды (понятные исполнителю).

· Определено начальное состояние объекта (над которым производится преобразование) и его требуемое конечное состояние (цель преобразования).

Тип алгоритма определяется характером решаемой (в соответствии с его командами) задачи.

Типовые конструкции алгоритмов:

· Линейная.

· Циклическая.

· Разветвляющаяся.

· Вспомогательная.

Линейный (последовательный) алгоритм – описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке.

Циклический – описание действий или группы действий, которые должны повторяться указанное число раз или пока не выполнено заданное условие. Совокупность повторяющихся действий – тело цикла.

Разветвляющийся – алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. Условие – выражение, находящееся между словом «если» и словом «то» и принимающее значение «истина» (ветвь «да») или «ложь» (ветвь «нет»). Возможна полная и неполная форма ветвления.

Вспомогательный – алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав только его имя. Вспомогательному алгоритму должно быть присвоено имя.

Способы описания алгоритмов.

· на естественном языке;

· на специальном (формальном) языке;

· с помощью формул, рисунков, таблиц;

· с помощью стандартных графических объектов (геометрических фигур) – блок-схемы.

Как уже отмечалось, для эффективного управления информацией, необходимо ответить на вопросы: какая информация, кому, когда и в каком виде должна быть представлена. Для ответа на эти вопросы существуют различные методы изучения информационных потребностей. Изучением информационных потребностей обычно занимаются специальные структуры. Как правило, это различные информационно-аналитические агентства, хотя могут быть организованы и специальные подразделения в структуре корпораций.

Существующие методы изучения информационных потребностей могут быть разделены на две группы:

1). "Косвенные" - базируются либо на изучении мнения людей, являющихся специалистами в той или иной предметной области, об их потребностях на основе запросов, либо путем применения анкетирования, анализа пользовательских ссылок, интервьюирования и т.п. Недостатком методов является то, что суждение об информационных потребностях специалистов происходит либо на основе их представления о своих потребностях, либо на основе сложившейся практики их контактирования с информационными службами и источниками информации. Представления же о своих потребностях во многом зависят от знания специалистом информационной ситуации, в которой он действует, т.е. от уровня его информированности по данному вопросу. Однако уровень информированности специалиста относительно решаемой им задачи далеко не всегда бывает достаточным, а отсюда он запрашивает информацию не ту, которая объективно в наибольшей степени содействовала бы решению стоящей задачи, а ту, которая соответствует его представлению о возможных способах ее решения. Информация, соответствующая его представлению, не всегда бывает наилучшей.

2). "Прямые" - основаны на непосредственном анализе информационном работником задачи, стоящей перед специалистом. Эти методы преследуют цель путем изучения конкретной ситуации, в которой действует специалист, выявить объективно необходимую для решения проблемы информацию (так называемую объективную информационную потребность) независимо от того, запросил ее специалист или нет.

В соответствии с основными источниками возникновения профессиональных информационных потребностей формируются методы их выявления: методы, основанные на анализе проблемных ситуаций, и методы, основанные на анализе функционально-должностных обязанностей различных категорий специалистов. Перечень методов выявления информационных потребностей представлен в табл.2.

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

Методы, основанные на анализе проблемных ситуаций. |

В основе методов лежит представление о том, что если раньше информационный работник осуществлял поиск и выдачу информации на основе запросов, сформулированных ему разработчиком, то теперь он должен вести не только поиск информации, но и поиск потребностей в ней, поскольку в силу разобщенности специалистов различных отраслей знаний, углубляющейся дифференциации наук и ограниченности познавательных возможностей отдельной личности, запросы специалистов часто оказываются неадекватными ни их собственным потребностям, ни сущности той объективной ситуации, в которой эти потребности возникают. Таким образом, информатор должен выдавать не только информацию, запрашиваемую специалистами, но и ту, которая объективно необходима для решения научно-технических проблем, поскольку она вытекает из учета объективно существующих закономерностей развития разрабатываемого объекта независимо от того, высказал обслуживаемый специалист потребность в информации в соответствии с этими закономерностями или нет. Такой метод создает условия высокой информированности специалистов о состоянии и тенденциях развития разрабатываемого им объекта, а это позволяет в свою очередь им формулировать свои индивидуальные информационные потребности, |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

|

в максимальной степени приближающиеся к объективным закономерностям развития проблемы, т.е. позволяет максимально "сократить дистанцию" между моделью объекта, соответствующей объективному ходу развития науки и техники, и субъективными представлениями исследователя об этом объекте. Состояние высокой информированности дает возможность избежать специалисту формулировки запросов, порожденных так называемыми мнимыми потребностями, которые могут возникнуть у него в силу незнания им целого ряда фактов и обстоятельств. Объективно необходимая для решения проблемы информация выявляется путем глубокого научно-информационного анализа проблемной ситуации, осуществляемого информационным работником. Такой анализ позволяет прежде всего установить, является ли данная проблема действительной или мнимой. Установив наличие проблемы, информационный работник определяет состояние работ по данному вопросу, а именно степень разработанности данной проблемы (какие вопросы уже решены и каким путем, какие еще ждут своего решения). Установив состояние работ по данному вопросу, информационный работник выявляет тенденции развития разрабатываемого объекта, т.е. прогнозирует его развитие на определенный период времени. |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

|

Это важно потому, что без учета тенденций развития объект к моменту его создания может уже безнадежно устареть. Выявленная информационным работником информация о состоянии и тенденции развития научно-технического объекта, т.е. информационная ситуация, в которой развивается объект, создает условия высокой информированности специалиста о целях, возможных путях и способах решения проблемы. Таким образом, одна из задач информационного обслуживания заключается в том, чтобы, формируя и поддерживая знание специалистами состояния и тенденций развития интересующего их научно-технического объекта (т.е. формируя в их представлении модель объекта, по возможности более адекватную логике развития данного направления науки и техники), обеспечить каждого из них информацией, отвечающей их индивидуальным потребностям, выраженным в запросах. Это будет информация, объективно необходимая с точки зрения информационной службы, но скорректированная индивидуальными тезаурусами отдельных потребителей и, таким образом, учитывающая особенности видения проблемы специалистами, участвующими в ее решении. |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

Методы, основанные на анализе функционально-должностных обязанностей. |

В данных методах исходят из предположения, что необходимая информация в общественном тезаурусе уже есть (или будет поступать в ближайшем будущем). И задача службы сводится к тому, чтобы определить, какая именно нужна специалисту информация, чтобы ему соответствовать своему служебному положению, грамотно, обоснованно (а не по наитию) принимать решения в сфере своей профессиональной деятельности. Информационный работник на основе системного анализа должностных функций того или иного специалиста устанавливает необходимый объем знаний, которым должен владеть специалист данной категории, чтобы соответствовать занимаемому им положению. Системный анализ здесь используется потому, что служебный статус специалиста в современных условиях многочисленными нитями связан со статусами других специалистов (как по вертикали, так и по горизонтали). Для выполнения своих функций ему нужна не только узкотематическая, профильная информация, но и значительный объем непрофильной, социальной, экономической организационной и прочей информации. Эти связи сам специалист далеко не всегда четко себе представляет. Они и выявляются в результате системного анализа, который позволяет сформировать перечень должностных обязанностей и вытекающий из него перечень должностных задач. |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

|

Последние трансформируются в типичные вопросы, упорядоченная совокупность которых образует информационную модель специалиста, его информационный "паспорт". По всем этим вопросам необходимо систематическое информирование. Однако, естественно, что режим информирования (раз в неделю, месяц или квартал) и форма представления информации (краткая информационная справка, техническая записка, "итоги анализа информации", обзор, статья и т.п.) по различным вопросам различные и определяются исходя из характера вопроса и имеющегося у "абонента" бюджета времени. Подобные модели могут разрабатываться не только для руководителей высокого уровня, но по сути дела для любой категории специалистов. Созданные на основе системного анализа должностных обязанностей специалистов информационные модели, отражающие потребность в потенциально необходимой для них информации, представляют собой абстракцию, поэтому при реальном "наложении" на конкретных специалистов они должны обязательно учитывать особенности этих специалистов, т.е. быть скорректированными в соответствии с их индивидуальными субъективными потребностями. |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

|

Однако роль заранее сформулированной модели очень велика, поскольку она активно влияет на формирование информационных потребностей специалистов и позволяет организовать рациональное систематическое текущее информирование, отвечающее требованиям современного управления. Аналогичным способом - способом построения информационной модели - выявляют потенциально необходимую информацию не только для одного потребителя, но и для группы потребителей. Исследование задач и функций группы потребителей дает возможность определить тематические, хронологические и другие рамки при комплектовании справочно-информационных фондов, подготовке текущих и ретроспективных библиографических изданий и др. |

|

Методы на основе сетевых графиков проведения НИОКР. |

Получили распространение там, где большинство разработок носит вырожденный комплексный характер. Анализ такого сетевого графика дает возможность службе информации определить наиболее емкие участки разработки и заблаговременно распланировать работу по информационному обеспечению групп потребителей исходя из своих возможностей, заблаговременно предвидеть "пики" информационной активности специалистов. |

Таблица 2

Перечень методов выявления информационных потребностей

|

Метод |

Сущность метода |

|

|

Большинство творческих операций, требующих значительного объема информации, приходится на этап технического задания. Следует, конечно, иметь в виду, что информационный анализ сетевого графика представляет собой лишь предварительный этап в изучении информационных потребностей специалистов, занятых разработкой, и ничего конкретно не говорит о потребностях этих специалистов. Эти потребности на каждом участке должны изучаться соответствующими методами. Тем не менее, практика показывает, что анализ совокупности сетевых графиков в организации позволяет информационной службе надежно планировать свою работу, свести к минимуму возникновение "всплесков" информационной активности и соответственно сократить и число авральных ситуаций. |

Классификация "непотребителей" информации

В табл. 3 приведена классификация "не потребителей" информации данная О.Е.Бурым-Шмарьяном. Их основной довод не потребления - "в фонде нет нужной мне информации", "не удовлетворяются мои частные запросы по информационному обеспечению". Причина такого положения вещей в непонимании специалистами задач использования информации в повседневной работе, незнание возможностей существующих информационных служб, неумение работать с информацией, неумение сформулировать информационный запрос и многое другое. Отсюда следует, что информационное обеспечение должно быть достаточно гибкими и вовремя приспосабливаться к быстро изменяющимся специфическим потребностям данных категорий специалистов.

Таблица 3

Классификация «непотребителей» информации

|

Название группы |

Характеристика группы |

|

"Всезнающие". |

Убеждены, что знают все в сфере своей деятельности и никакая информация им не нужна. |

|

"Скептики". |

Уверены, что по роду выполняемой ими работы никакая информация им не нужна. |

|

"Деловые". |

Не используют информацию из-за перегруженности работой. |

|

"Безразличные". |

Информация вроде бы нужна (они это осознают), но могут обойтись и без нее. |

|

"Послушники". |

Для них вся научная информация - это указания непосредственных руководителей. |

|

"Самостоятельные" |

Отказываются от услуг информационной службы, т.к. по их словам, поиск информации никому передоверить не могут и при необходимости отыщут сведения самостоятельно. |

|

"Отрицатели". |

Считают, что "информация себя не окупает" или "затраты времени на информационные процессы не оправдывают себя" (хотя они никогда не пытались сравнивать или оценивать эти затраты). |

А сколько нужно информации потребителям, тем, кто достаточно активно контактирует с информационными службами? Подводя итоги анализа ответов на данный вопрос потребителей информации, можно сделать вывод, что большинство специалистов не нуждается в непрерывном поиске информации и в определенные периоды времени (иногда весьма длительные) может продолжать успешно работать, не получая ее.

Таким образом, говоря об оперативности информационного обеспечения, можно выделить три ее вида:

- оперативность подготовки документа - срок от создания новой информации автором до ее опубликования;

- оперативность поиска информации по запросу;

- оперативность текущего информирования - срок от появления информации в фонде до выдачи ее потребителю.

2. Закрепление знаний.

Составить алгоритмы по заготовке.

3. Домашнее задание.

· Проиллюстрировать на примерах свойства алгоритмов

·

Составить и описать в виде блок-схемы

алгоритм решения задачи:

Определить, является ли натуральное число, введенное с клавиатуры в память

компьютера, четным.

Результат показать на экране в виде сообщения («число четное», «число

нечетное»).

4. Работа на ПК

В приложении Word (используя панель «Рисование») из офисного пакета Microsoft Office приобрести следующие навыки:

· Выбор графических объектов

· Действия над объектами (перемещение, изменение размера)

· Копирование объектов

· Удаление объектов

· Использование объекта «надпись»

Вычертить блок-схему по заготовке.

5. Итог работы. Рефлексия.

Осмысление и анализ изученного и практического материала. Выберите один из смайликов, который соответствует вашему настроению на уроке

Выставление оценок.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.