УДК 786

ББК 85.315.3 Б89

Брянская Ф. Д.

Б89 Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. — М.: ООО Издательский дом «Классика- XXI», 2005. — 68 с.

ISBN 5-89817-105-3

На страницах этой книги Фаина Брлнская — педагог с международной известностью, — развеивает миф о невозможности научить читать с листа ноты так же легко, как и слова. Предложенная ею методика проста и эффективна и позволяет превратить чтение с листа в настоящее искусство, приносящее удо— вольствие маленькому музыканту.

Книга адресована педагогам музыкальных школ, училищ и консервато— рий, а тaкиe студентам фортепианных отделений и факультетов в качестве пособие по предмету «Методика преподавания игры на фортепиано».

УДК 786

ББК 85.315.3

Охраняется Законом РФ «Об авторском праве и смежньх правах». Воспроизведение кииги люdым cnocodoм, в целом или частично,

deз разрешения правообпадателей будет преследоваться в судебном порядке.

ISBN 5-89817-105-3 О Брянская Ф. Д., 2005

О ООО Издательский дОМ

«Классика- ХХl», 2005

![]()

BMECTO ПРЕДИСЛОВИЯ

Несколько лет тому назад мне уже приходилось писать об акту- альности этой темы. О том, что умению и навы кам читать музыку — то есть петь или играть с листа — надо систематически обучать с дет- ских лет, вспоминают обычно от случая к случаю. В повседневной практике дело это пущено на самотек. А между тем наши молодые музыканты и любители музыки в большинстве своем не только лег- кую партитуру, но и двухстрочное фортепианное изложение читают плохо. Мы взираем на это с непростительным равнодушием. Иногда возмущаемся и негодуем, порой бросаем реплику: «Не дано это ему от природы!», а большей частью ограничиваемся констатацие й не- приятного факта. Мохет быть, умение бегло читать ноты не столь уж нужно музыкантам и любителям? Никто так не считает, понимая, что плохое чтение, кроме всего прочего, затрудн tет самостоятельное оз- накомление с неисчерпаемым миром музыки и сужает музыкальный кругозор.

В чем же причины создавшегося положения? Их много, но н ука-

жу здесь только две: во-первых, почти не разработана методика по- степенного и систематического обучения чтению с листа и, во—вто- рых, в последнее время по разным причинам начал пропадать интерес к самостоятельному домашнему музицированию.

То обстоятельство, что некоторые музыканты, казалось бы, без спе- Uиальной тренировки (но сколько же они музицируют!), блестяще чи- тают музыку, вовсе не означает, что «это дано им от рождения» и что менее способные люди при систематической работе не могут добить- ся значитеэьных успехов. Практический опыт отдельных педагогов

![]()

показывает, что всех можно научить вполне прилично читать нотный текст. В последнее время из нашей и зарубежной литературы узнаешь, что работа над созданием такой методики уже началась (во всяком слу- чае, если говорить о занятиях с пианистами). Лед тронулся...

Одной из первых в нашей стране к созданию такой методики об- ратилась Ф. Д. Брянская, старший преподаватель и заведующий пе- дагогииеской практикой нашей кафедры. И нтерес к этой проблеме возник у нее сначала в процессе ее практической фортепианно—пе- дагогической работы с детьми (ею совместно с Л. Ефимовой и С. Ля- ховицкой было подготовлено «Пособие по чтению нот с листа» в двух частлх — Л.: Музыка, 1963, 1964 и 1969), а затем в процессе руковод— ства педагогической практикой студентов-пианистов Ленинградской консерватории. Многолетняя экспериментальная работа с детьми, обучающимися фортепианной игре, утвердила автора в мысли, под- тверждаемой и данными психологии: основы навъіка итения с лис- та должны быть заложены на первом же этапе обучения юных му- з ыкантов. Позволю себе указать здесь, что экспериментальная работа подтвердила плодотворность методического пути, предло- же иного Ф. Д. Брянской.

Воспитание навыка чтения с листа связано с необходимостью раз-

вить у ученика ряд способностей, таких, скажем, как слух, ритм, па- мять, внимание, моторная приспособляемость и др. Естественно, что автору приходится в своей брошюре выходить за рамки темы и обра- щаться к достаточно широкому кругу проблем.

![]() Достоинство публикуемой работы, среди прочего, ив том,

что в ней двcтвeннo сказались три момента:

отличное знание автором практики дела,

ее широкий теоретический кругозор и тщательное изучение со- ветского

и зарубежного опыта воспитания навыков

чтения нот с листа.

Достоинство публикуемой работы, среди прочего, ив том,

что в ней двcтвeннo сказались три момента:

отличное знание автором практики дела,

ее широкий теоретический кругозор и тщательное изучение со- ветского

и зарубежного опыта воспитания навыков

чтения нот с листа.

Л. Баренбойм

ОТ ABTOPA

«Јlучший способ научиться быстро читать — это как можно боль— ше читать». Это мнение, высказанное в свое время Иосифом Гофма— ном, и поныне разделяют многие музыканты, особенно те из них, кто волею судеб преуспел в чтении нот благодаря постоянной практике. Бесспорно, практииеский опыт — первейшее условие, главная пред— посылка образования любого навыка. Однако ставка на «саморазви- тие» при помощи одной только практики приводит к тому, что боль— шая часть музыкантов за долгие годы обучения так и не овладевает столь необходимым для профессионала умением.

Не секрет, что за последние два-три десятилетия пианисты, в це— лом, стали хуже читать ноты. И это при том, что общий средний уро- вень фортепианного исполнительства заметно вырос по сравнению с прошлым, особенно в области виртуозного мастерства.

Известный упадок искусства чтения нот объясняется, по—видимо- му, рядом причин. Здесь и укоренившаяся в XX веке практика обяза— тельного исполнения наизусть всего сольного репертуара, и снижение интереса к самостоятельному музицированию, что, в свою очередь, связано с развитием техники звукозаписи. В самом деле, пластинки, магнитофон, радио и телевидение, с одной стороны, играют огромную положительную роль, расширяя аудиторию слушателей музыки, сдру— гой же стороны — «приучают и любителя и профессионаладовольство— ваться ее пассивным восприятием»'.

'Текст публикуется по: Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. Методические материалы. М., 1971.

* Баренбойм Л. Педагогические размышления // Советская музыка. 1967. Ы 6. С. 85.

5

Все это — объективные причины, действие которых, по всей веро- ятности, сохранится в обозримом будущем. Что же следует сделать в создавшейся ситуации? Выход только один: навык чтения допжеи быть заложен в структуре обучения пианиста, развитие этого навыка следу- ет сделать неотъемлемой частью учебного процесса, и прежде всего в классе по специальности.

Подчеркнем, что чтение нот не рассматривается нами, как некий изолированный курс. Педагог должен строить свои занятия таким об- разом, чтобы его ученик приобрел, наряду с другими умениями и на— яыками, необходимыми музыканту-пианисту, также и навык свобод- ной игры по нотам. Характерно, кстати, что в учебных планах детской музыкальной школы основной предмет обучения по специальности

«фортепиано» обозначен (с первого по седьмой класс) как «Специаль- ность и чтение нот с листа»'.

Формируя и развивая у начинающего пианиста такой сложный,

«многоэлементный» навык, как игра с листа, учитель не может не со- прикасаться с целым рядом проблем, на первый взгляд не имеющих непосредственного отношения к занятиям по специальности и входя- щих в компетенцию учителя по сольфеджио и музыкальной Нэамоте. Это — развитие слуха и слуховых представлений, воспитание чувства ритма, музыкальной памяти, активного внимания и т. п. Как бы хоро- шо ни было поставлено дело на уроках сольфеджио, все же именно в классе по специальности происходит окончательный синтез, объеди- нение всех теоретических и практических знаний, приобретаемых ре- бенком в музыкальной школе. Поэтому педагог-пианист может не опа- саться пересечений с курсом сольфеджио и музыкальной грамоты в тех случаях, когда это методически оправдано. Это касается таких форм работы, как сочинение песен (на заданный текст) и пьес, подбор по слуху, всевозможные ритмические игры и т. д.

В настоящей брошюре излагаются некоторые методичесіоіе прин- ципы и приемы формирования искусства чтения нот, которые разраба- тывались и испытывались автором в ходе занятий по педагогической практике на фортепианном факультете Ленинградской консерватории. Экспериментальные занятия проводились с учениками разного возраста: с дошкольниками (пяти-шести лет), с первоклассниками и с

более старшими детьми, не владеющими навыком игры по нотам.

' Учебньте планы Детской музыкальной школы / М -во культуры СССР. М., 1967.

Принято различать два основных вида исполнения по нотам не- знакомого произведения — разбор и чтение с листа. Под разбором подразумевается медленное проигрывание пьесы, допускающее ос- тановки движения для более тііlательного изучения текста. Под ге- рой с листа — исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, близком к требуемому, без предварительного, даже фрагментарно- го проигрывания на инструменте. Такое исполнение должно быть непрерывным; оно предполагает осмысленную фразировку и вы- полнение тех из авторских указаний, которые в наибольшей степе- ни определяют характер исполняемой музыки.

Первый вид чтения, как правило, не составляет проблемы для грамотного музыканта. Умение ориентироваться в нотном тексте так или иначе приобретается им в ходе обучения. Относительная простота разбора заключается в том, что задачи, которые возника— ют перед пианистом, читающим ноты, как бы рассредоточены, в известной степени расчленены — в связи с замедленным темпом, с возможностью направить внимание поочередно на различные эле- менты текста, повторить ту или иную фразу и т. п.

Между тем при чтении с листа все действия, осуществляемые музыкантом, вступают в тесную взаимосвязь, объединяются в со- пряженный динамический процесс, протекаюший с высокой ин- тенсивностью. Если говорить о характере мышления, о соотноше- нии в нем анализа и синтеза, то игра с листа требует в основном напряженной синтезирующей деятельности, в то время как в разбо- ре преобладает аналитическое начало.

Как же протекает процесс игры с листа, как выглядит механизм восприятия и исполнения нотного текста?

Взятый в своей последовательности процесс игры с листа пред— ставляет собой весьма сложную цепь действий, которые можно ус- ловно представить объединенными в три группьl.

Первая группа включает действия, предваряющие собственно игру с листа. Это: а) определение (по авторским ремаркам) харак- тера, темпа исполняемого сочинения, основной ладотональности и размера; 6) беглый просмотр текста с целью выявить господству- ющий тип изложения и ведущий метроритмический рисунок(в этот момент рождается общая предварительная моторная установка — стратегия поведения рук).

Вторая группа действий относится уже непосредственно к чте- нию и связана с работой зрения и слуха: зрительный охват и мыс- ленная дешифровка ритмической и звуковысотной графики,

«опознание» в тексте знакомых элементов, осознание его струк— турной логики по различным параметрам и построение гипотезы о его ближайшем продолжении. Работа эта осложняется тем, uтo слух принужден ‹обрабатывать» одновременно различные фраг- менты текста: и тот, который еще предстоит сыграть (в итоге фор- мируется более или менее приближенный звуковой образ-про- грамма), и тот, который исполняется в данный момент; при этом реальное звучание сличается с ожидавшимся (слуховой контроль, или «обратная связь»).

Действия третьей группы состоят в реализации, «озвучивании» воспринимаемого текста. Это сложная координированная дея- тельность всего двигательного аппарата (рук на клавиатуре и ног на педали).

Даже более простые виды деятельности, включающие значи- тельно меньшее число операций, не могут осуществляться без того, чтобы часть из них не совершалась с известной долей авто- матизма. «Стрелок не говорит себе: тебе нужно прижать при клад, теперь задержать дыхание и т. д. В его сознании есть только одна цель — поразить мишень. Это и значит, что он владеет нужными для стрельбы двигательными операциями»'. Музыкант, свободно

' Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1965. С. 296—297.

играющий с листа, подобно тренированному стрелку, видит пе- ред собой конечную цель — художественное исполнение. М ногое из того, что предшествует этой цели, не становится для него пред- метом направленного внимания и осуществляется как бы поми- мо его сознания. Это значит, что целый ряд звеньев сложной цепи

i операций, описанных выше, выполняется автоматически.

Прежде всего такой музыкант владеет умением предвосхищать развертывание музыкального текста, предугадъівать, хотя бы в самых общих чертах, его ближайшие моменты. На определяющую роль пре- дугадывания в процессе игры с листа указывал И. Гофман: «Чтение с листа в значительной степени сводится к предугадыванию, как вы можете убедиться, проанализировав свое чтение книг»'.

В свою очередь, возможность с той или иной вероятностью пре- дугадывать продолжение текста, или, если пользоваться термино- логией теории информации, преЬсказуемость этого текста, зависит от двух взаимосвязанных факторов.

Первый относится к объектучтения и характеризует меру слож- ности сообщения, степень упорядоченности его элементов. Чем выше формальная упорядоченность текста, тем легче предугадать его продолжение. Эта закономерность имеет большое значение для методики и должна учитываться при подборе и последовательном распределении нотного материала.

![]() Второй фактор относится к субъекту и связан с

«начитаннос- тью» пианиста. Значение этого фактора подчеркивал в свое время И. Fофман, который писал, что «быстрота

успеха зависит от уров- ня вашего

образования, ибо чем оно шире, тем легче предугадать логическое продолжение начатой фразы'.

Второй фактор относится к субъекту и связан с

«начитаннос- тью» пианиста. Значение этого фактора подчеркивал в свое время И. Fофман, который писал, что «быстрота

успеха зависит от уров- ня вашего

образования, ибо чем оно шире, тем легче предугадать логическое продолжение начатой фразы'.

![]() Тем не менее приходится признать, что пианисты,

обучаясь в школе, училище, консерватории, далеко не всегда овладевают язы- ком фортепианной музыки с необходимой

полнотой. Происходит это по той причине, что накопление

опыта, в процессе которого формируются

и закрепляются в сознании «модели» музыкальной

речи, протекает во многом стихийно,

вне строго продуманной си-

Тем не менее приходится признать, что пианисты,

обучаясь в школе, училище, консерватории, далеко не всегда овладевают язы- ком фортепианной музыки с необходимой

полнотой. Происходит это по той причине, что накопление

опыта, в процессе которого формируются

и закрепляются в сознании «модели» музыкальной

речи, протекает во многом стихийно,

вне строго продуманной си-

' Тофман ff. Фортепианнап игра: Ответы на вопросы о фортепианной игре.

М., 1961. С. 176.

'Там me. С. 176.

стемы. В итоге нередко образуются проблемы и пропуски, набор усвоенных типов и средств весьма ограничен, а сами эти средства усваиваются непрочно, представление о них в значительной мере расплывчато, неопределенно l . От этого, естественно, возможность предугадывания существенно ограничивается, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на беглости и связности чтения.

Таким образом, одна из задач методики сводится к тому, чтобы максимально обеспечить субъективную сторону предсказуемости,то есть стимулировать планомерное накопление в сознании пианис- та устойчивых (но в то же время способных расширяться, обога- щаться и взаимодействовать) моделей или «формул» фортепиан- ной музыки, охватывающих возможно более широко различные стилистические направления.

Когда мы говорим о предугадывании, то имеем в виду не только зрительно-слуховое предвосхищение того, что предстоит прочесть в ближайших тактах, но и заблаговременное представление соответ- ствующих игровых движений. Отсутствие (или нечеткость, ослаблен- ность) моторной двигательной готовности — весьма распространен- ная причина ‹разлаженности» механизмаигры с листа. Мы убедились в этом, наблюдая (на экзаменах и прослушиваниях по итению слис- та) пианистов разных возрастов и уровней подготовки.

Каким же образом, на какой основе возникает у опытного пиа- ниста мгновенная двигательная реакция на нотную картину?

Когда-то для школьной педагогики бьшо характерно представ- ление, будто ‹пассажн меняются так часто, и их такое множество, что в тысяче пьес, быть может, не найдется и десяти сколько-нибудь

' По предварительным данным проведенного нами анкетного опроса, по— давллющее большинство студентов—пианистов более или менее свободно чи- тают с листа произведение, связанные главным образом со стилем музыкаль- ного классицизма. Это можно объяснить отчасти относительной простотой этого стиля, его «прозрачностью», высокой степенью упорядоченности его элементов. Но все же главная причина заключается в явном преобладании клас- сицистской музыки в системе обучения пианиста на протяжении по меньшей мере 6—8 первых лет.

похожих один на другой»'. Между тем еще Ф. Лист пришел к выво- ду, что ‹все возможные пассажи могут быть сведены к нескольким основным формулам, из которых проистекают все встречаемьте со- четания... все исследования, каковы бы они ни были, сводится к из- вестному количеству основных пассажей, являющихся ключом ко всему; новые сочетания попадаются редко, или же так незначитель- ны, что не служат препятствием»'. Отсюда, по Листу, следует, что владея «ключами», «набив руку» в вариантах ‹основных формул», пи- анист «не встречает больше никаких трудностей... они побеждены заранее». Иначе говоря, у опытного музыканта игровые движения возникают на основе хорошо натренированной «двигательной па- мяти», то есть хранящихся в мозгу обобщений, моделирующих типич- ные моторно-технические обороты (‹формулы»).

Однако, говоря о значении «формул», Лист имел в виду не только техническую свободу исполнения, но также и свободное чтение нот: ‹Что касается читки с листа, ясно, что, приучив глаз и руку ко всевозможным комбинациям, воспроизводишь их с легко- стью, не смущаясь ими; сверх того, надо освоиться на практике со всеми аккордами, модуляциями, гармоническими ходами... Благо- даря этому, а также занимаясь понемногу обычным разбором му- зыки, можно быстро научиться читать с листа все, что угодно›'.

Итак, чтобы «воспроизводить с легкостью» нотный текст, необ- ходимо прежде всего накопить в зрительной, слуховой и моторной памяти достаточный запас «типовых оборотов» фортепианной му- зыки и их производных, усвоить наиболее употребительные аккор- довые структуры, типичные модуляционные последования и т. п.

Но для успешной реализации этого запаса требуется одно ус- ловие, относящееся к области восприятия нотной графики, а имен- но высокоразвитое умение мгновенно (в значительной мере авто- матически) анализировать и синтезировать исполняемый текст, распознавая в нем знакомые, типичные элементы в их соотноше- нии с новыми, индивидуальными, характерными для данного co-

' Вебер К. Эд. Путеводитель при обучении игре на фортепиано. М.: Изд.

Юргенсона, 1885. С. 51.

* Коеан f. Ферручо Бузони. М., 1964. С. 118.

* Буасье А. Уроки Листа. Л., 1964. С. 39.

чинения. Но для этого читающий должен воспринимать текст не по «складам», а комплексно, по более или менее крупным едини- цам — мотивам, фразам, предложениям и т. п.

Нетрудно заметить, что комплексное чтение текста ставит пе- ред пианистом более сложные задачи, чем, скажем, перед скрипа- чом или виолончелистом: фортепианная ткань, отличаясь, как пра- вило, многослойностью, требует осмысления по нескольким линиям одновременно, по горизонтали и по вертикали. Необходи- мо осознать синтаксическую структуру текста, принципы фактур- ного строения, логику развертывания ритма и мелодики, характер ладогармонического развития.

Как показывает опыт, навык структурного охвата текста одно- временно по нескольким параметрам обычно не возникает сам со- бой, а является результатом направленного педагогического воз- действия или (в редких случаях) длительного самовоспитания. Его предпосылки должны быть сформированы на самой ранней стадии обу- чения пианиста.

Лробное, лишенное структурности восприятие текста, так же как и нечеткая моторная установка, встречается довольно часто и является типичной причиной неумелой игры с листа даже у весьма подвинутых пианистов.

![]() Далее. Важным элементом техники чтения с листа является ускоренное восприятие нотной графики. В амом деле, ‹скорость исполнения нот пассажа оказывается быст

ее возможности увидеть и осмыслить все ноты пассажа... скорость гры даже вумеренном тем- пе

не дает возможности разглядеть все

ноты»'. На помощь приходят приемы так называемого относительного и обобщенного чтения.

Далее. Важным элементом техники чтения с листа является ускоренное восприятие нотной графики. В амом деле, ‹скорость исполнения нот пассажа оказывается быст

ее возможности увидеть и осмыслить все ноты пассажа... скорость гры даже вумеренном тем- пе

не дает возможности разглядеть все

ноты»'. На помощь приходят приемы так называемого относительного и обобщенного чтения.

Относительное чтение осуществляется на основе закрепленного в зрительной памяти музыканта ощущения пространственных дис- танций между нотными знаками.

Обобщенное чтение предполагает твердое, доведенное до ав- томатизма знание горизонтальных (гаммы, арпеджио, последова- ния типа мелизмов и т. д.) и вертикальных (интервалы, аккорды с обращениями, привычные гармонические обороты) звуковых ком- плексов или «формул» фортепианной музыки.

! Друскин Р. В. Работа над чтением с листа в классе фортепианного ансамб— ля: Доклад на педагогических чтениях: Рукопись. М., 1960. С. 5.

Большое значение в процессе игры с листа имеют также: а) уве- ренная, точная ориентировка рук на клавиатуре без дополнитель- ного контроля зрением и 6) владение аппликатурной техникой — умение мгновенно выбрать наилучший аппликатурный вариант, что особенно важно при исполнении непривычных и неудобных последований.

Таковы главные элементы навыка чтения слиста, начиная от вос- приятия текста и кончая его исполнением. Способы развития этого навыка, приемы автоматизации значительной части действий — все это, естественно, должно явиться составной частью методики обу- чения игре с листа.

![]()

Давно замечено, что способ обучения грамоте, метод усвоения первоэлементов языка во многом определяет уровень владения этим языком в будущем и, в частности, качество чтения. По утвер- ждению психологов, правильное развитие навыка чтения даже у вполне грамотных людей зависит от того, как усваивался этот на- вык в самом начале — в первом классе школы. В этом смысле боль- шое значение имеет уже метод изучения знаков языка, его азбуки: преподносятся ли они как набор абстрактных символов или же — в живом взаимодействии друг с другом, то есть на основе элементар- ньіх смьtсловых структур.

В последние годы интерес ученых к начальному периоду обу- чения словесному чтению заметно возрос — в связи с поисками более эффективных методов овладения родным и иностранными языками l. Накоплен обширный и ценный материал, который мо- жет быть частично (разумеется, со значительными коррективами) использован и в музыкальной педагогике.

Наше внимание привлекают прежде всего следующие выводы:

1) Чтение есть воссоздание звуковой формы слова на основе его графического обозначения. Хорошо читает тот, кто умеет правильно воссоздать звуковую форму не только знакомого, но и любого не- знакомого слова.

' См. Эльконин Д. fi. Некоторые вопросы психологии усвоения грамоты // Вопросы психологии. 1956. № 5. С. 39; Оч же. Экспериментальный анализ на— чального этапа обучении чтению // Вопросы психологии учебной деятельнос— ти младших школьников. М.: Изд. AПH РСФСр, 1932. . 3

2) ![]() В связи с этим на первом этапе

обучения ребенок должен не только

познакомиться со звуками, из которых состоит язык, но и понять

основной принцип построения звуковой

формы cnoo, no ко- торому звуки располагаются в определенной последовательности.

В связи с этим на первом этапе

обучения ребенок должен не только

познакомиться со звуками, из которых состоит язык, но и понять

основной принцип построения звуковой

формы cnoo, no ко- торому звуки располагаются в определенной последовательности.

3) Поэтому еще до знакомства с буквами он учится слышать в слове отдельные звуки, выделять их и более того — устанавливать порядок следования звуков, разбираться в строении слова, то есть на первом же этапе обучения он должен овладеть действием звуко- вого анализа слова.

Для успешного чтения музыкального текста, точно так же, как и словесного, необходимо его звуковое осознание. Выразитель- ное художественное исполнение по нотам опирается на представ- ляемый слухом звуковой образ «музыкальных слов» — структур- ньіх едини ц нотного те кста, возни каю щий на ос но ве их графического рисунка. Поэтому и первоочередная задача педаго- га-музыканта может быть сформулирована примерно так: рас- крыть перед учеником элементарные закономерности построения музыкальной речи, научить его простейшему звуковому анализу еще до знакомства с нотами.

Подготовительньйі период

Предварительный слуховой этап в обучении начинающих музы- кантов сейчас уже не является новшеством l. К нему обращается по- давгяющее большинство педагогов. В течение двух-трех месяцев уче- ник знакомится с инструментом, усваивает первоначальные навыки звукоизвлечения. Одновременно он слушает музыку (несложные пьесы), подбирает на рояле знакомые песни, транспонирует по слу- ху. И только после этого приступает к изучению нот. Предполагает- ся, что к этому времени он приобрел необходимый запас музыкаль- ных впечатлений и внутренних представлений, научился различать основные градации темпа и громкостной динамики (быстро — мед- ленно, громко — тихо), регистры (высоко —низко) некоторые жан-

1 Слуховой метод использовали такие видные педагоги прошлого, как oтeu В. А. Моцарта — скрипач Леопольд Моцарт и отец Клары Шуман — пианист Фридрих Вик. В нашей стране одним из первых активно применял донотны й метод вьщающийся советский педагог — пианист С. И. Савшинский.

ры (марш, вальс, полька, колыбельная), выработал эмоциональную реакцию на музыку различного характера и т. п.

И все же обращение к донотному методу мало сказывается на чтении нот. Развитие слуха и изучение нот зачастую выступают как два различных, изолированных друг от друга процесса. Считается, что первый как бы сам по себе, автоматически должен повлиять на ход второго. Но на практике это не происходит. Накопленный за- пас слуховых впечатлений ‹не работает» на технику чтения.

Дело, по-видимому, в том, что когда ученик переходит к игре по нотам, работа над развитием его слуха в классе по специальнос- ти ослабевает, а нередко и прекращается, вместо того чтобы стать еще интенсивнее, разностороннее и постоянно опережать усвоение новых элементов нотиой записи.

Кроме того, различные «слуховые» формы работы с учеником не всегда сопряжены в определенную систему, они не подчинены единой задаче — сформировать первоначальные элементарные уме- ния и навыки, которые могут обеспечить главный переход к чтению. В методике словесного чтения, разработанной профессором

Д. Б. Элькониным и находящей все более широкое применение в общеобразовательной школе', эта задача решается при помощи ряда последовательныхдействий. Вначале слово проговаривается вслух с подчеркиванием и осознанием отдельных звуков. Затем ученику предлагается звуковая схема слова (в виде полоски с клеточками по числу букв, например: для слова ‹кит» или ‹кот»). В про- цессе проговаривания он заполняет клеточки фишками, которые как бы вещественно фиксируют каждый звук слова. Дальнейшее овладение анализом звуковой формы слова происходит по этапам: сначала снимается фиксация фишками, потом сама схема слов, за- тем остается проговаривание и переход к звуковому анализу в уме. Ученик, осознавший таким образом звуковую структуру слов и принцип их обозначения буквами (графического моделирования), уже подготовлен к чтению простейшего словесного текста. И чи- тать он начинает уже не по методу «разбора», складывая отдельные

' См., в частности: Эльконин Д. Л. Букварь. М., 1961, а также учебники рус- ского и иностранных языков для начальных классов, во многом использую- щие методические принципы Д. Эльконина.

буквы или слоги, а по методу «чтения с листа», быстро охватывая

слово в целом.

Чтобы подготовить ученика к чтению нотного текста (процесс этот включает значительно больше компонентов, чем чтение сло- весного текста), требуются действия, при помощи которых трени- руются различные стороны формируемого навыка, синтезирующе- го работу зрения, слуха и моторики.

Мы различаем два типа вспомогательных развивающих дей- ствий. К первому типу относятся действия, направленные на фор- мирование преимущественно одного умения. Такова, например, работа со звучащим словом, которой отводится значительное мес- то в ряде современных систем и школ музыкального воспитания.

Она начинается, как правило, с подчеркнуто ритмизованного произнесения собственных имен, считалок, дразнилок, стихотво- рений. Затем к декламации присоединяются хлопки или постуки- вания. С помощью таких действий ребенок вводится в мир ритма, начинает постигать и анализировать явления ритма и метра, осва- ивает на слух и двигательно простейшие ритмические формулы.

' Под равномерной пульсацией мы имеем в виду одну из сторон, одно из проявлений музыкального метра, а именно «периодическую размеренность»:

•Метр... основан, во—первых, на периодической размеренности и, во—вторых, на более или менее отчетливой акцентуации» (Мазель Л. А. и Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. С. 139).

В процессе ритмического воспитания целесообразно направлять внимание ученика прежде всего на равномерную пульсацию, затем на соотношение дли- тельностей (то есть на ритм в узком смыwіе слова) и, наконец, на акцентуа- цию, то есть метр, осознание которого не составляет особых трудностей. Метр интуитивно ощущается ребенком с первых встреч с музыкой.

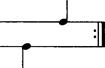

Например, ритмическое остинато к двухдольной пьесе:

а) хлопки

а) хлопки

![]() 6)

хлопки притопы

6)

хлопки притопы

![]() К трехдольной пьесе (вальсу,

менуэту, мазурке):

К трехдольной пьесе (вальсу,

менуэту, мазурке):

притопы

6) хлопки

6) хлопки

![]() П]ЭИТО ПЫ

П]ЭИТО ПЫ

Ритмическому развитию способствует и другая игра. Ученик превращается в исполнитель на ударных инструментах, сопровож-

1Я

дая игру педагога или собственное пение хлопками в ладоши и при- топами. В простейшем варианте этой игры ребенок отмечает толь- ко начало каждой метрической доли. Позже он исполняет неслож- ные ритмические фигуры, которые выдерживаются на протяжении всей пьесы (остинато) 1.

Эффект, достигаемый при помощи этой игры, гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Во-первых, ребенок пяти — семи лет, не имеющий, как прави- ло, никаких исполнительских навыков, тем не менее оказывается активным участником исполнения. А это наилучшим образом от- вечает возрастным особенностям психики: дети значительно более расположены к деятельным формам усвоения знаний и навыков, нежели к формам пассивным.

Во-вторых, привыкший в жизни к непроизвольному самовыра- жению, ребенок сталкивается здесь с необходимостьюорганизован- но и сознательно управлять своими двигательными реакциями. Тем самым с первых уроков активизируется его произвольное внимание.

В-третьих, внимание ученика во время игры не только стано- вится произвольным, но и постепенно приобретает способность

«полифонически» расчленяться, расслаиваться, так как ему при- ходится одновременно слушать и активно действовать, воспроиз- водя дополняющее музыку ритмическое остинато.

И наконец, в процессе такой игры движения рук ученика по- степенно приближаются по своему характеру к игровым движени- ям пианиста.

Освоение ритмііческой графики

Самый несложный нотный текст заключает в себе значитель- но больше информации, чем может мысленно «прочитать» и связ- но исполнить начинающий музыкант. Действительно, запись про- стейшей однотональной мелодии из двух — четырех двухдольных тактов содержит как минимум три тесно взаимосвязанных элемен-

' Подробное описание приемов ритмического развития содержится во Введении В. Келлера к «Музыке для детей• К. Орфа (см.: Система детского музыкального воспитания / Под ред. Л. А. Баренбойма. Л., 1970. С. 53—56, 83—87).

19

та, которые требуют мгновенного восприятия, осознания и вы- полнения. Это — ритмический рисунок, соотношение звуков по высоте и членение, синтаксис музыкальной речи (разделение на мотивы, фразы и т. д.). Ro нашему мнению, на первых nopax следу- ет осообоdишь внимание ученика хотя бы от одного из элементов. От какого же именно? Вероятно, не от синтаксического. Ибо чте- ние нотной графики должно быть с первых шагов столь me целост- ным, структурным, как и живые слуховые впечатления. Текст с самого начала должен восприниматься не по отдельным нотам, а по группам нот, обладающим выразительным значением. Следо- вательно, от восприятия текста по синтаксическим единицам, во всяком случае не меньше мотива, мы отказываться не вправе. По той же причине представляется нецелесообразным откладывать изучение ритми ческого элемента (что, впрочем, весьма часто встречается в практике обучения элементарной теории, сольфед- жио и в классе по специальности). В самом деле, звуковысотная линия, лишаясь ритма, неизбежно теряет структурность. Музы- кальная ткань как бы распадается, мертвеет. И неудивительно: вне ритма, то есть вне временнsй организации музыкальной речи, нет и музыки как искусства. Ритм — ее главный, основополагающий компонент. М ежду тем ритмические фигуры сохраняют свое структурное значение даже в том случае, если они действуют вне высоты. Сказанное подводит нас к выводу, что усвоение нотной записи лучше всего начинать с ее ритмического элемента. Запись звуковысотной стороны может быть временно отодвинута, как бы вынесена за скобки.

В пользу такого метода говорит еще одно немаловажное обсто- ятельство. Звуковысотный слух у большинства детей развивается, как правило, в последнюю очередь. Высоту они ощущают менее от- четливо, чем громкостную динамику, тембр и длительности. Более интенсивно формируется у детей ритмическое чувство. Ритм не- посредственно связан с их жизнью, и чувство ритма начинает про- являться в самом раннем детстве'.

' См.: Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 1947; Мазель II., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений; Бпинова 3f. Некоторые воп- росы музыкального воспитания школьников и т. д.

Итак, первая особенность предлагаемой методики сводится к тому, что внимание ученика вначале фиксируется на ритмических структурах песен, которые он слушает и пoem. Pl первыми элемен- тами нотной графики, с которыми он знакомится, становится за- пись ритмического рисунка этих песен.

Знаки, которыми первоначально изображается ритм, пока лишь отдаленно напоминают общепринятую форму записи. Они не столь условны и абстрактны, так как имеют реальное соответ- ствие изображаемому звуковому объекту, а именно: различным по временной протяженности ритми чес ки м дол ям (четверти и восьмой) соответствуют различные по длине графические линии ( —— ). Так, ритм песен типа ‹Зайчик» или «Солнышко» записы- вается следующим образом:

Сол-ныш-ко, Сол-ныш-ко, Зай-чик ты, Зай-чик,

Вы-гля-ни в о-ко-ше-чко Ко-ро-тень-ки нож-ки! Скоро (часто уже на следующем уроке) длинные палочки «ста-

новятся на ноги», а короткие, «маленькие», ‹поворачиваются друг

к другу и берутся за руки», то есть соединяются перекладинкой по две (причем знаки, соответствующие четверти и восьмой, первое время остаются неодинаковыми по своей длине):

Солшыш ко, сол ныш ко, вы гля ни в о ко шеч ко. После того как ученик знакомится с первой в своей жизни сис-

темой ритмической записи, которая рождается на его глазах и как бы с его участием, он получает задание: записывать (в классе и дома) ритм стихов, считалок и песенок, которые ему уже знакомы по пре— дыдущим урокам.

Для закрепления и развития первоначальных зрительно-слухо- вых связей вводятся дополнительные знаки — звуковые символы. Это могут быть слоги «та» (четверть), «ти» или •те•› (восьмая) и (позже) —

«тири» (шестнадцатые). Место слов в песенках занимают теперь

«ритмослоги», которые заостряют внимание на ритмических соот-

ношениях.

Таким образом, каждый ритмический элемент получа- ет не только графическое изображение, но, что особенно важно, и свое название, доступное для ребенка, благодаря своей близости к миру детского словотворчества:

ношениях.

Таким образом, каждый ритмический элемент получа- ет не только графическое изображение, но, что особенно важно, и свое название, доступное для ребенка, благодаря своей близости к миру детского словотворчества:

та ти ти ти тpи ти ри

К подобным звуковым символам ритмических длительностей обращались в разное время педагоги Франции, Англии, Германии, музыкальные деятели России (А. Даргомыжский, А. Серов, Г. Ло- макин, В. Одоевский, Н. Рубинштейн и другие). В наше время их широко применяют преподаватели пения и сольфеджио в Венгрии, Германии и во многих городах России — сторонники так называе- мой ‹лаповой» (относительной) системы.

Активные поиски в этой области вполне закономерны. Они го- ворят о стремлении педагогов найти звуковой эквивалент ритмичес- кие соотношений. Использование звуковых символов даст возмож- ность отойти от широко распространенных, но мало эффективных систем арифметического объяснения и исчисления ритма.

Такова, например, весьма наглядная, но совершенно абстракт- ная сравнительная таблица длительностей, ведущая свое происхож- дение от старых фортепианных школ. В ее основе постепенное дробление целой ноты на части:

Таковы и различные варианты этой схемы. Один из самых древних вариантов описан в небольшой книжке, которая вышла в Москве в 1773 году и носит весьма завлекательное название:

«Методический опыт, каким образом можно выучить детей чи- тать музыку так же легко, как и необыкновенное письмо. С фран- цузского языка переведен на российский Е. С.». Чтобы яснее по- казать значение и ‹наименование» каждой нотной меры, автор сравнивает их с копейками:

«...круглая стоит осьми копеек; белая четырех копеек; черная двух копеек.

Простой крючок стоит одной копейки; двойной крючок стоит половины копейки, т. е. одной деньги; тройной крючок — полу- шки, а четверной крючок стоить будет половины полушки».

Хорошо известен и другой, «гастрономический» вариант: це- лая нота сравнивается с яблоком, которое делится пополам (поло- винные ноты) и на четыре доли (четверти).

При всей кажущейся наглядности подобных приемов они ни- чего не дают для ощущения и осознания сущности музыкального ритма: понимание ритма остается чисто aaeшaw. Звуковая форма ритмического процесса не воспринимается. Счет вслух («раз-и, два-и...»), который столь часто применяется в школьной практи- ке, в известной мере дает звуковое выражение ритма: слоги «раз»,

«два», ‹три» и т. д. соответствуют четвертям и отмечают первую восьмую каждой доли, а слог «и» — вторую восьмую. Однако и этот метод не приводит к ясному звуковому представлению ритма, так как в сущности получен из арифметических расчетов. Как пока- зывает Б. М. Тепло в, арифметический счет «безусловно вреден, так как приучает ученика строить музыкальное движение не на основе чувства ритма, а на основе арифметического расчета. Для учеников со слабым чувством ритма применение этого приема (oco-

23

бенно в первый период музыкального обучения) может иметь губи- тельные последствия для всего дальнейшего ритмического развития» l. Кроме звуковых символов (та, ти-ти, ти-ри-ти-ри), призванных заменить числовой счет, существует еще одно мощное средство рит- мического воспитания. Речь идет о различных вспомогательных уп- ражнениях, подобных тем, которые применялись для ритмического развития ученика еще в донотном периоде обучении (игра в дири- жера, в исполнителя на ударных инструментах — см. с. 17— 18). Теперь, в период изучения ритмической графики, ребенок выпол- няет знакомые по донотному периоду ритмические фигуры уже не по слуху, а по ритмической записи, изображенной учителем на дос- ке или в тетради. Ритм воспроизводится хлопками и притопами, а затем и легкими постукиваниями пальцев рук по крышке рояля или по предложенным учителем клавишам — двумя руками одновре- менно или поочередно. Преобладает, как и прежде, остинатная форма упражнений. И неслучайно: многократное исполнение од- ной и той же фигуры на протяжении целой пьесы или песенки, которая играется учителем или поется самим учеником, помогает ребенку прочно усвоить данную ритми ческую структуру в нераз-

рывном единстве с ее графическим изображением.

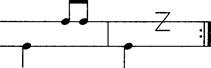

В ходе двигательных упражнений важно обратить специальное внимание на паузу. Этот элемент ритма нередко выпадает из поля внимания педагога-пианиста; между тем выполнение паузы при игре по нотам на фортепиано представляет собой специфическую трудность — из-за того, что фортепианный звук быстро затухает и продолжительность паузы значительно труднее ощутить, чем при пении или исполнении на скрипке, виолончели, кларнете и др. Ребенок должен активно, то есть двигательно «пережить» явление паузы. Помочь ему в этом может специальный жест, обозначаю- щий четвертную паузу, — выразительное движение рук в стороны, с поворотом ладоней вверх («в руках ничего нет»). Одновременно

вводится графическое обозначение паузы: Z

Этот знак близко напоминает общепринятый знак четвертной

паузы, но он значительно проще по написанию.

' Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. С. 296.

24

Одним из первых ритмических оборотов, исполняемых (в фор-

ме остинато) по графической записи, может быть фигура Z ко- торая воспроизводится руками (хлопок и жест «пауза»), в то время

как учитель играет марш, польку или любую ритмически простую пьесу в двухдольном размере.

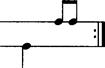

Дальнейшее усложнение ритмических остинато, используемых в течение первого года обучения, идет по четырем линиям:

а) вводятся новые ритмические соотношения, например:

6) вводятся новые размеры, трех- и четырехдольные, например:

в) удлиняются остинатные ритмические группы по два-три так- та, например:

г) появляются элементы «ритмодвигательной полифонии», в высшей степени полезные для формирования навыка чтения нот пианистом: ритмическая фигура расслаивается на две линии и вос- производится обеими руками поочередно или одновременно.

К примеру:

|

Позже к постукиваниям рук присоединяются притопы. В этом слу- чае запись приобретает вид своеобразной ритмической партитуры:

25

Имея дело с такой «партитурой», начинающий пианист при- учается распределять внимание по вертикали, объем его зритель- ного внимания постепенно увеличивается.

Новые элементы должны включаться строго последовательно, постепенно и малым и дозами, чтобы в каждом следующем приме- ре появлялась только одна из четырех перечисленных трудностей. Упражнения на ритмические остинато не прекращаются и тогда, когда ученик начинает играть по нотам на рояле. Эти упражнения постоянно опережают по своей ритмической трудности исполняе- мые фортепианные пьесы и служат как бы лабораторией для на- копления в слуховой, зрительной и двигательной памяти новых и новых ритмических формул.

К концу ‹довысотного периода» (его продолжительность педагог определяет в ка›кдом случае индивидуально, учитывая возраст, уро- вень развития и способности ребенка) ученик овладевает нескольки- ми действиями, связанными с изучением нотного текста. Он умеет:

а) записать ритм услышанной, сочиненной или исполненной им песенки;

6) узнать («опознать») знакомую песню по ее ритмической за-

пИсИ;

в) прочесть (при помощи ритмослогов, прохлопывания или пе- ния) запись несложных ритмических фигур (четверти и восьмые в различных сочетаниях).

К этому времени он должен овладеть таіоке начальными пиа- нистическими движениями и запасом простейших аппликатурных формул, а также приобрести тактильное ощущение клавиатуры без дополнительного контроля зрением, что позволяет освободить вни— мание для чтения нот.

26

Примерно через один-два месяца после начала занятий ученик знакомится с первыми обозначениями высоты. Наступление этого этапа ставит перед педагогом существенный вопрос: как организо- вать изучение звуковысотной шкалы? Как связать ее освоение с развитием навыка чтения с листа?

В фортепианных школах, к сожалению, редко уделяется вни- мание этому вопросу. Между тем метод изучения нотной графики имеет принципиальное значение. Способ усвоения «музыкальных букв» непосредственно сказывается на качестве чтения этих «букв», когда они объединяются в ‹слова». Ребенок гораздо лучше читает текст, он органичнее овладевает новым для него языком нот, если звуковысотная графика осваивается им не в виде абстрактной без- звучной схемы-шкалы, не чисто теоретически, а при помощи ак- тивных действий со звуками-нотам и — пения, игры на рояле, сочинения и записи простейших мелодических оборотов.

Как это было и с чтением ритма, мы предлагаем ученику не раз- розненные элементы, не отдельные звуки или ноты, а сразу же от- ношения звуков. Они уже объединены структурой (вернее, макро- структурой), имеющей (пусть и минимальную) выразительность, осмысленность. По всей вероятности, это должны быть простейшие

«музыкальные слова» — элементарные ритмоинтонации из двух (а впоследствии трех-четырех) звуков, привычные для детского слу- ха, удобные для интонирования и воспроизведения на инструменте. Авторы большинства фортепианных школ, а также пособий по сольфед›кио избирают в качестве исходной интонации большую се- кунду, расширяя диапазон исполняемых мелодий поступенно вверх до терции, кварты и квинты мажорного лада. Такой метод, несмот- ря на его внешнюю простоту и логичность, имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том, что секунда — интервал далеко не простой для различения слухом. Дети со средними слуховыми дан- ными, подбирая на рояле песни, с большим трудом определяют направление мелодии по секундовым ходам. Примечательно и то, что М. И. Глинка, в совершенстве изучивший методику и практи- ку вокального искусства и создавший несколько сборников вока- лизов — этюдов и упражнений, считал секунду интервалом, наи- менее удобным для интонирования. Глинка отодвигал изучение большой и малой секунд на конец курса, отдавая предпочтение

27

терции. На этом интервале основано 8 из 18 глинкинских «Упраж- нений для усовершенствования голоса». •Терция, — замечает в пре- дисловии к “Упражнениям” их редактор И. К. Назаренко, — есть самый легкий (вслед за октавою и квинтою) для слуха интервал, и потому координация его с движением голоса должна лечь в основу вокального искусства»'. Добавим, что интервал терции удобен и для восприятия зрением. Начертание терции отличается симметрией (на соседних линейках или на соседних промежугках между линей- кам и) и не столь широко по амплитуде, как начертание другого

‹симметричного» и легкого для интонирования интервала — квин- ты. Как известно, в системах музыкального воспитания, разрабо- танньіх К. Орфом и 3. Кодаем, в качестве исходного интервала из- брана малая терция. И неслучайно: малая терция имеет перед другими интервалами ряд преимуществ. Прежде всего, она типич- на для мелодий многих народных и, в частности, детских песен раз- ных стран мира и потому хорошо знакома детям'.

|

![]()

' Fлинка М. N. Упражнения для усовершенствования голоса, методические пояснения к ним и вокализы-сольфеджио / Предисл. и общ. ред. И. К. Наза- ренко. М.—Л., 1951. С. 4.

2 А. Л. Островский в одной из лекций для студентов фортепианного факуль— тета ЛОЛГК характеризовал малую терцию как «ласковый детскик интервал».

' Расшифровку предложенного автором обозначения размера см. на с. 38.

28

|

Далее. В отличие от большой терции, которая (в мелодиях ограниченного диапазона) выступает, как правило, лишь в одном ладовом варианте — на первой ступени майора:

Ходит зайка во саду

Ходит зайка во саду

|

малая терция несет в себе потенциально несколько ладовых значе- ний и, в зависимости от мелодического окружения и ритма, вос- принимается то на первой или пятой ступенях минора, то на шес- той или третьей мажора:

29

![]() ми минор ля минор соль

мажор до

мажор

ми минор ля минор соль

мажор до

мажор

Эта ладовая многозначность малой терции имеет, на наш взгляд, существенное эстетическое значение: она несколько вуалирует не- избежную элементарность начального детского репертуара — ко- ротких построений небольшого звукового состава, придает этим микромелодиям известную гибкость и прозрачность, в то время как ладовая определенность, чрезмерная прикованность к тонике, усу- губляет в них черты схематизма.

Каким образом усваивается и закрепляется первоначальная ме- лодическая ячейка? Опишем один из возможных способов. Вслед за К. Орфом мы обращаемся вначале к интонации «зова кукушки». По просьбе педагога ученик воспроизводит голосом этот «зов», то есть интонацию малой терции. Вначале она поется на слогах«ку-ку», под- бирается на рояле от разных клавиш и записывается в нотной тетра- ди (или изображается на доске) на двух линейках-‹ветках»:

Затем зов кукушки появляется на пятилинейном нотном стане (соль, ми):

![]()

Теперьэтоизображениедолжностать графическимзнаком —сим- волом данной интонации, таким знаком, который мгновенно вызы- вает в сознании ученика ясный звуковой образ и одновременно быст- рую и точную двигательную реакцию'. Достигается это при помощи

' Строго говорл, точно так me выглядит на нотном стане без ключей и боль- шая терция. Эти интервалы дифференцируются (по начертанию и звучанию) в сознании ученика несколько позже — с появлением ключей и переходом к более развитым мелодическим структурам.

30

различных вспомогательных действий. Полезно, в частности, сочи- нение (на короткие двустишия) и исполнение (на фортепиано) пе— сен, мелодии которых варьируіот интонацию малой терции.

Сочинение мелодий и пьес на поэтический текст, их запись и ис- полнение на фортепиано от разных нот практикуется на протяжении всего первого года обучения. Стихи даіот толчоктвориескому вообра- жению ребенка, подсказывают характер ритма, мелодического дви— жения, фактуры, развивают чувство фразы, естественной выразитель- ной артикуляции. Необходимый для этой цели стихотворный материал можно найти в авторских сборниках А. Барто, С. Маршака, Н. Матвеевой, И. Токмаковой, а таюке в детском фольклоре.

Усвоив малую терцию жи — соль первой октавы на пятилиней- ном нотном стане, ученик (обычно уже на следующем уроке) запи- сывает изображение того же мотива, спетого и сыгранного от ‹до» первой октавы вниз. На собственном опыте он убеждается в необ- ходимости второго нотного стана. Песни, сочиненные ранее, за- писываются нотами до — ля и исполняются левой рукой. Теперь, сочиняя и исполняя новые песенки, ученик может использовать обе терции в антифонном изложении.

Например:

—Гул си, гу си!

ИЛИ'

ИЛИ'

—Гул си гу си!

—Есть хо ти -те?

—Есть хо ти те'*

31

Расширение первоначальной двузвучной интонации, ее обра- стание новыми ступенями с одновременным освоением новых участков нотного стана может осуществляться различными путя- ми. Важно только, чтобы любой из избранных путей обеспечил вы- полнение нескольких методических условий:

а) Звукоряды песен и пьес, с помощью которых «завоевывается» нотный стаи, должны разрастаться постепенно (в очередной зву- ковой модели прибавляется не более одной новой ступени-ноты). Каждый звукоряд предстает во многих ритмических, методи- ческих и тональных вариантах.

6) В ладовом отношении звуковые модели развиваются таким образом, чтобы ввести ребенка в систему функциональных звуко- вых тяготений и соподчиненности на основе самых различнъіх ла- дов, в первую очередь ладов народной музыки, а не только европей- ского мажорминора. Это необходимо для воспитания у начинающего музыканта гибкого слуха, способного впоследствии, при необходи- мости, преодолевать ладовые тяготения, переключаясь на внела- довые мелодико-интервальные связи, характерные для многих со- временных сочинений.

Уже первая интонация, с которой мы обыкновенно начинаем, обладает, как было сказано выше, ладовой многозначностью. Дру- гая «звуковая модель», объединяющая две малые терции в диапа- зоне малой септимы (см. ‹Гуси, гуси!»), носит отгенок параллель- но—ладовой переменности (ля минор — до мажор). В следующих мелодиях переменность может быть сохранена. Вводятся и двуго- нальные мелодии типа песни «Во саду ли, в огороде»:

|

32

Ладовому разнообразию, интонационной свежести начально- го материала способствует широкое использование — кроме рус- ского фольклора — мелодико-интонационных принципов музы- кального фольклора разных стран и народов мира.

Обращение к ладам народной музыки делает естественным ран- нее ознакомление ученика со знаками альтерации. Вначале эти зна- ки появляются не при ключе, а возле нот. Знаки альтерации усваи- ваіотся тем легче, чем раньше встречается ученик с черными клавишами

— при подборе и транспонировании песен, в технических упражне-

ннях для организации движений и т. п.

Хорошо, если учитель свяжет внешнюю форму этих знаков с конкретные жизненным явлением или предметом. Это помогает ребенку понять смысл знака, его функцию. Так, например, значе— ние диеза ученик схватывает мгновенно, если с помощью учителя находит в нем сходство с лесенкой, по которой нота поднимается вверх. Бемоль можно сравнить с мягким креслом, в которое опус- кается нота, а бекар — со сломанным стулом, с которого ‹падают» и диез, и бемоль.

в) В фактурном отношении начальный материал для чтения дол- жен быть максимально приближен к характеру фортепианного из- ложения. Уже первые пьесы, при ясей их простоте, содержат спе- цифические элементы фортепианной фактуры, которая почти с самого начала, за исключением исходной двузвучной модели, раз- вернута на двух нотных станах, в скрипичном и басовом ключах, и требует равноправного участия обеих рук. В ряде школ и сборни- ков, основанных на материале народных и детских песен, эта задача решается при помощи распределения одноголосных напевов между правой и левой рукой. При этом нередко нарушается музыкальный синтаксис: мелодия переходит из руки в руку, с одного нотного ста- на на другой, часто посреди мотива или фразы, которые тем самым

33

![]()

искусственно разрываются, что отнюдь не способствует формиро- ванию целостного структурного восприятия текста. Например:

Л. Бекман. •Елочка»

|

Думается, что более целесообразно начинать с антифонного изложения l . Антифония — простейшая форма многоголосия (по- лифонии). Она позволяет ввести в действие обе руки пианиста. При этом партии их равнозначны по трудности. В то же время антифон- ные пьесы просты для исполнения, благодаря подобию (или тож- деству) партий и поочередному «включению» рук:

Саксонская народная песпя

|

' К антифонии как к исходному типу изложения обращаются авторы ряда современных фортепианных школ. См., к примеру: Современный пианист / Под ред. М. Соколова. М., 1970.

34

Антифония сменяется простейшей гомофонией. Функцию

«солиста» выполняет то правая, то левая рука. Сопровождение представлено выдержанным звуком или интервалом:

|

Позже вводится параллельное движение в октаву:

|

противоположное («зеркальное») изложение:

|

и параллельное движение в сексту и дециму. К концу первого года обучения ученик осваивает простейшую полифонизированную го- мофонию, а также гомофонию с несложным аккордовым сопро- вождением (с гармонической фигурацией или без нее).

г) Остановимся вкратце на annnuкam урно-технической сторо- не начального нотного материала. Первые пьесы выдержаны в одной позиции. Преобладает плавное движение (терции и секун- ды), встречаются ходы на кварту и квинту с последующим запол- нением. Затем вводятся позиционные сопоставления, они проис- ходят на границах фраз, внутри фраз сохраняется одна позиция.

36

![]()

НаПриМер:

Б. Барток.

+Микрокосмос». Пьеса N.13

Б. Барток.

+Микрокосмос». Пьеса N.13

В. fiilЦTOK. ‹Мнкрокосмос . Ньеса №17

В. fiilЦTOK. ‹Мнкрокосмос . Ньеса №17

37

![]()

д) В ритмическом отношении начальные пьесы используют за- пас формул, накопленных в «довысотном периоде» (четверти, восьмые и четвертные паузы в различных сочетаниях), но теперь вводятся понятия метра и размера (обозначается размер на первых

2 . 3

пopax так: 1 ). Половинная нота появляется впервые в кон-

це фразы. Позже усваивается фигура и нестандартные

группами по четыре и две. Метод освоения новых длительностей тот же, что и в «довысотном периоде». Они появляются в процессе сочинения детьми песен на словесный текст и осваиваются при помощи ритмослогов: половинная — как сдвоенная четверть, при

![]() помощи слогов

‹тa-a» l

помощи слогов

‹тa-a» l ![]() J J

J J ![]() , четверть с точкой и восьмая — «та-ай-те»'

, четверть с точкой и восьмая — «та-ай-те»' ![]() .

. ![]() , группа из

, группа из

четырех шестнадцатых — «ти-ри-ти-ри› ![]()

![]()

е) Композиционноестроение пьес усложняется по принципу: отточ- ных повторов мотивов и фраз через вариантные повторы с ритмичес- кими или интонационными изменениями (см., к примеру: Стравин- ский Ф. Медведь. // Современная фортепианная музыка для детей / Под ред. Н. Копчевского) к простейшему периоду из двух или трех различных интонационных элементов. При этом пьесы ‹квадратные» по структуре чередуются с несимметричными построениями.

|

5 тактов “ ' 5 тактов

![]()

![]() ' То есть

без согласной, которая расwіеняет четверти. ' То

есть со слогом «ай», удлиняющим четверть.

' То есть

без согласной, которая расwіеняет четверти. ' То

есть со слогом «ай», удлиняющим четверть.

38

Описанная выше система формирования навыка чтения ни в коей мере не является жесткой схемой, не допускающей каких-либо отступлений. Она может и должна варьироваться в зависимости от возраста ученика, характера его музыкальных способностей и уров- ня развития. Особенно существенные коррективы требуются в за- нятиях с детьми пяти-шести лет, к тому же не проявившими пока ярко вырахенных музыкальных способностей. Эти коррективы выражаются в том, что; а) продолжительность «донотного» и ‹до- высотного» периодов увеличивается; 6) возрастает удельный вес наглядных и занимательных способов усвоения материала: преоб- ладают активные игровые и двигательные формы работы; в) меня— ется тактика изучения звуковысотного элемента.

Ранее мы предлагали рассредоточить во времени изучение рит- мической и звуковысотной графики. Теперь, в работе с малыша- ми, можно последовательно изучать и такие стороны музыкально- го звука, как его относительная и абсолютная высота. Вначале ребенок постигает только отношения звуков между собой, его слух целиком обращен на ладовую взаимосвязь ступеней. Общеприня- тые («абсолютные») названия нот (до — ре — ми...) преподносятся ученику сперва только как «имена» фортепианных клавиш. Одно- временно он знакомится с другими названиями, которые обозна- чают не реальную высоту звука, а его значение как cmyneни лада:

|

I |

II |

III |

IV |

V VI |

VII |

|

Ё |

ЛЕ |

ВИ |

НА |

ЗО РА |

ТИ(в мажоре) |

|

РА |

ТИ |

Ё |

ЛЕ |

ВИ НА |

ЗО(в натураль- ное миноре) |

Названия эти применяются в известной системе массового обучения детей хоровому пению и сольфеджио (система отно- сительной сольмизации). Вслушиваясь в то, как соотносятся зву- ки межЬу собой (в каком бы месте клавиатуры или нотного стана они ни находились), ученик более сознательно, а тем самым более быстро и прочно, усваивает ладовое значение этих ступеней. В итоге активно развивается ладовое чувство, ладовый слух. Fрафический

39

рисунок, ладоинтервальное значение которого сохраняется неза- висимо от конкретного высотного положения (для этого использу- ются особый знак «•ключ», обозначающий тонику лада: — ма- жорного и — минорного), легко вызывает в представлении ребенка соответствующий звуковой образ. При таком методе с са- мого начала устраняется опасность механического внеслухового пути от ноты к клавише. И лишь после того, как ученик научится свободно петь (с указанными названиями ступеней) и исполнять на рояле от любой клавиши простейшие пьески, записанные по- добным способом, постепенно вводится общепринятая (абсолют- ная) нотная запись — по методике, описанной выше.

Педагоги, интересующиеся системой ладовой сольмизации, могут подробно ознакомиться с ней по следующим работам: Он же. Абсолютная и относительная сольмизация // Вопросы ме- тодики воспитания слуха. Л., 1967. С. 90—102; Вейс N. Относитель- ная сольмизация и советская музыкальная педагогика // В помощь педагогу-музыканту. Л., 1967; Музыкальное воспитание в школе. Вып. 6. М., 1970. С. 34-49; Методические указания по системе ладовой сольмизации. Центральный методический кабинет Ми- нистерства культуры РСФСР. М., 1969.

Применение этой системы в обучении начинающего пиани- ста — большая интересная тема, заслуживающая отдельного pac- смотрения.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ВОСПРИЯТИЯ

и инст шEнтыiьнoй ркыіизщии

НОТНОГО TEKCTA

Существенную часть методики обучения чтению составляют специальные вспомогательные упражнения и действия, развива- ющие технику зрительно-слухового восприятия и исполнения нотного текста на инструменте. Мы начнем с вопросов, связан- ных с исполнением, хотя первичным в процессе игры по нотам является, естественно, восприятие текста. Такой порядок пред- ставляется нам логичным по той причине, что действия, связан- ные с моторикой, являются наиболее элементарным звеном фор- мируемого навыка. Гибкость, быстрота и точность двигательной реакции на зрительно-слуховой образ служит прочной основой навыка игры по нотам.

Разумеется, мы не можем касаться всего комплекса вопросов, связанных с организацией движений начинающего пианиста. Обратимся лишь к тем из них, которые имеют непосредственное отношение к навыку игры с листа.

Быстрота и точность действий пианистического аппарата в от- вет на ‹сигналы» нотного текста требуют тщательного, направлен- ного развития. Прежде всего должна быть сформирована возмож- но более свободная, не нуждающаяся в постоянной поддержке зрением, ориентировка рук и пальцев на клавиатуре. Воспита- ние этого спенифического умения целесообразно начинать заб-

41

лаговременно, еще до того, как ученик встречается с нотными оФзна- чениями — параллельно с формированием слуховых представлений.

Конечно, при игре по нотам полное отключение зрительно- го контроля за действием рук, стопроцентное использование

«слепого метода» практически невозможно и вряд ли в конеч- ном счете, необходимо. Однако нет сомнения, что умение ори- ентироватьс я на клавиатуре без помощи зрения может быть раз- вито до весьма высокой степени.

В ходе специальных упражнений у ребенка развивается осяза- тельная ориентировка на клавиатуре.

Формирование такой ориентировки, развитие зрительного представления фортепианной клавиатуры начинается в процес- се исполнения гамм и упражнений (примерно в начале второго месяца обучения). Ребенок выучивает гамму (в одну октаву лол legato) и затем играет ее разными штрихами, не глядя на руки (глаза закрыты или подняты вверх, внимание направлено на звучание и артикуляцию).

Для начала желательно выбрать гаммы, удобные в аппликатур- ном отношении и в то же время содержание черные клавиши. Кла- виши эти, благодаря своему расположению (группами по две и три), служат надежными ориентирами для пальцев, когда они лишают- ся поддержки зрения. Этим требованиям отвечают такие гам мы, как ми, си, лл и ре мажор, позднее — до, соль минор и т. д.

Аналогичную роль выполняют всевозможные технические упражнения в одной позиции. Они исполняются от разных кла- виш той же аппликатурой, но в различных артикуляционных ва- риантах.

Ученики с удовольствием включаются в своеобразную игру с клавишами: «попал — не попал» и постепенно перестают боять- ся довольно высоко поднимать руки над клавиатурой. Внимание их в это время занято тем, чтобы добиться того характера звуча- ния, которого требует артикуляционное задание.

При переходе к игре по нотам ориентировка рук без помощи глаз облегчается тем, что исполняемые по нотам пьесы строго выдержаны в одной позиции (и в правой, и в левой руке). Транс- понирование этих пьес помогает планомерно осваивать различ- ные участки клавиатуры в разных комбинациях белых и черных

42

KJIdВНШ. ТОбЫ HCKJIючить вол ьное или невол ьное подс матри- вание ученика за действиями рук, педагог держит над клавиату- рой плотный лист бумаги или нотную тетрадь. Можно изгото- вить для этой цели спе циальную съем ную планку из ле г кого современного материала (пластика).

Нельзя, однако, рассчитывать на то, что зрительный контроль за движениями рук и пальцев может быть полностью устранен, особенно при исполнении пьес, изобилующих широкими хода- ми, сказками. Здесь может прийти на помощь раииональная по- садка за инструментом, при которой в поле зрения исполнител›т оказывается одновременно и нотный текст на пюпитре, и руки на клавиатуре. Наиболее удобный угол зрения по отношению к нот- ному листу и клавиатуре исполнитель находит опытным путем, выбрав приемлемое для себя расстояние между нотами и глазами, а также высоту посадки. Но одна только посадка не решает Аела. Необходимо создать условия для так называемой ак комода- ции (приспособле ния) зрения, благодаря которой е го объе м увеличивается весьма значительно. С этой целью ученик читает сперва только тот текст, который расположен в нижней части нотной страницьт. Текст этот (две последние строки) попадает u фок yc зрения; руки же и клавиатура (при условии правильно выб- ранной позиции за роялем) оказываются в сфере периферическо - го зрения: это значит, что поначалу исполнитель видит лишь смутные очертания рук на клавиатуре. В дальнейшем, в ходе уп - ражнений, контуры рук и клавиатуры становятся более отчетли - выми. Впоследствии эта отчетливость сохраняется и при чтени и строчек, расположенных ближе к центру, а затем и в верхней ча- сти нотного листа. Описанный метод применяется нами при обу- чении чтению как детей, так и студентов училища или консерва- тории, которые несвободно читают с листа как раз из-за плохой

ориентировки рук на клавиатуре.

Быстрота и (особенно) точность моторной реакции на испол- няемый текст зависят от аппликат урной техники, то есть от дове- денного до автоматизма умения выбрать аппликатурный вариант, наилучший в данной игровой ситуации.

43

Хорошо известно, что самая удобная аппликатура далеко не всегда может считаться самой лучшей. Художественной иелесо- образности здесь принадлежит первенство по сравнению с целе- сообразностью чисто технической. Однако и «художественная» ап- пликатура опирается все же на некие общие закономерности, на прочно усвоенные типовые формулы последования пальцев. Сво- бодное владение этими формулами приобретает особое значение при игре с листа: плохое чтение с листа зачастую бывает вьlзвано тем, что учащи йся не представляет себе, как расставить пальцы в нотном тексте и играет первыми ‹подвернувшимися» пальцами. Поэтому ‹типичная аппликатура основных фортепианных техни- ческих форм — гамм, арпеджированных последовательностей, двойных нот и аккордов — должна войти в плоть и кровь учаще- гося, в противном случае наступает полнейшая анархия, случай- ность в области аппликатуры. Аппликатура основных фортепи- ан ных те х ни чес ки х форм должна быть yc вое на учащи мся настолько прочно и глубоко, чтобы встретив в музыкальном про- изведении ту или иную техническую фигуру, пальцы играющего инстинктивно, как бы сами собой, занимали нужную позицию»'. Развитие основ аппликатурной техники находится в тесной взаимосвязи с формированием тактильной ориентировки рук. Ап- пликатурные упражнения дают наибольший эффект, если они со-

четаются с работой по освоению клавиатуры ‹слепым методом». Эти упражнения вводятся еще в период изучения ритмичес- кой графики — приблизительно в начале второго месяца занятий.

Приведем примерные формы аппликатурных упражнений.

а) На трех поступенно расположенных соседних клавишах (мм- фа -соль, фа -соль-ля и т. п.) ученик исполняет различные мотивы

— на основе заданных педагогом аппликатурных последований и в определенном ритме. Выбор ритмической фигуры можно пре- доставить самому ученику. На пюпитре — специальные карточки с аппликатурными заданиями и записью предложенной ритми- ческой фигуры. Мотивы исполняются от разных звуков с обяза- тельным включением черных клавиш, каждой рукой отдельно,

«сильными» пальцами (1, 2 и 3) во всех комбинациях. К примеру:

' Баренбойм Л.А. Фортепианнап педагогика. Ч. 1. М., 1937. С. 95.

44

![]()

‹ z з 3 2 1

может звучать:

1 3 2 3 1 2 2 I 3 2 3 1

![]()

Те же исследования выполняются в сопровождении квинты, за- тем по антифонному принципу и, наконец, одновременно обеими руками в параллельном и противоположное движении. Например:

|

6) Далее количество звуков в мотиве сохраняется, но объем мелодической ячейки увеличивается до квинты; в работу вклю- чаются прежде не занятые четвертый и пятый пальцы. Например:

в) Мотивы строятся на четырех звуках в объеме квинты. Од- новременно несколько усложняется ритмический рисунок пос- ледований.

г) Появляются пятизвучные мотивы; ученик сам находит рит-

мические формулы.

45

Предлагаемые упражнения с самого начала выполняются без зрительного контроля, то есть «слепым методом».

Как показывает практика, они чрезвычайно полезны для вос- питания быстрой и точной реакции пальцев на ритмические и ап- пликатурные обозначения, для усвоения основных пальцевых последований в пределах одной позиции и, наконец, для выра- ботки устойчивой ориентировки рук на клавиатуре. Упражнения эти ни в коем случае не должны выполняться cyxo и формально. Их следует сделать живыми и энергичными по тем пу, упругими по ритму, контрастными по динамике, особенно в антифонных мо- ментах («игра в эхо»), разнообразными в артикуляционном отно- шении. Подобные художественно-исполнительские задания помо- гают концентрации внимания; упражнения выполняіотся осознанно и выразительно, что значительно повышает их эффективность (а по- тому и быстрее дает желаемый результат).

И еще одно важное условие: выполнению очередного зада- ния обязательно предшествует возможно более отчетливое мtіс- пенное представление будуиіего действия. Ученик должен предста- вить и мысленно воспроизвести звучание мотива (его ритмический рисунок и мелодическую линию) и последовательность движе- ний пальцев.

После того как ученик ознакомился с высотной графикой, ап- пликатурные упражнения приобретают несколько иной облик. Те же самые мотивы, которые исполнялись раньше по ритми- ческой и аппликатурной цифровой записи, теперь предлагают- ся ученику в виде полного нотного текста. Uифровые указания снимаются, сохраняясь лишь при первых, исходных звуках мо- тива. Таким образом, меняется форма зрительного сигнала, оп- ределяющего поведение пальцев. Раньше двигательная программа задавалась цифрами, теперь — нотным рисунком.

Uель аппликатурных упражнений на этом этапе — воспитание мгновенной реакции пальцев на краткую мелодическую ячейку из трех — пяти звуков в одной позиции. Упражнения основаны на сле- дующих принципах:

1. Мотивы образуются не только на основе мажора и минора. Используются различные сочетания тонов и полутонов в многооб- разных ладовых вариантах.

46

2. ![]() Уделяется равное внимание развитию

обеих рук. H e pвыe упражнения одноголосны и

испоЛНЯЮТСя порознь каждой рукой. Далее

используются следующие фактурные

формы:

Уделяется равное внимание развитию

обеих рук. H e pвыe упражнения одноголосны и

испоЛНЯЮТСя порознь каждой рукой. Далее

используются следующие фактурные

формы:

а) гомофония (в сопровождении — гармонический интервал квинты, терции или кварты на сильной доле такта);

6) антифония;

в) двухголосие в параллельном и противоположном («зеркаль- ном») движении.

3. Мелодический рисунок усложняется — от поступенных последований к ломаным и скачкообразным.

4. Одновременно усложняются артикуляционные и динамичес- кие задания — вплоть до контрастных, не совпадающих в разных руках оттенков и штрихов.

Приблизительно к началу второго полугодия появляются уп- ражнения, выходящие за пределы одной позиции. Смена позиции вначале осуществляется при помощи позиционных переносов- сопоставлений — по типу пьесы № 13 из «Микрокосмоса» Б. Бар- тока. (См. с. 37 настоящей работы.)

Ряд упражнений можно построить на основе типичных этюд- ных формул (см. Этюды Черни — Гермера № 5, 6 и др.) Смена по- зиций происходит здесь благодаря секвенционному движению. Далее исполняются (обязательно ло ьотпч, как и все предыдущие упражнения) последования гаммообразного типа — от диатони- ческих (мажор, минор, лады народной музыки) и полных (без про- пусков ступеней) до усложненных альтерированных образований с пропущенными ступенями. Например:'

|

' Заметил, что это упражнение (как и другие номера из «Микрокосмоса», которые мы приводим) предназначалоеь композитором, помимо иных иелей, также длл чтения с листа и транспонировании (см. Предисловие Б. Бартока).

47

Навык позиционных смен осваивается также на материале ар- педжио — ломаных, а затем длинных. В арпеджио используются аккорды различной структуры: махорное, минорное, уменьшен- ное и увеличенное трезвучие, уменьшенный, малый и доминант- септаккорд и т. п.

Параллельно с мелодическими аппликатурными упражнения- ми в пределах одной позиции начинается выработка аппликатур- ной реакции на вертикальные комплексы — интервалы и аккорды. Здесь важно воспитать навык: а) быстрого зрительно-слухового опознания интервала или аккорда по его специфическому рисунку (по относительному расстоянию между составляющими его нота- ми) на любом участке нотного стана, включая добавочные линей- ки, и 6) мгновенной реакции пальцев на зрительно-слуховой сиг- нал — на основе элементарных, «типовых», аппликатурных формул: секунда — соседние пальцы, терция — через палец, кварта — через два пальца, квинта, секста, септима и октава — крайние пальцы.

Имеет значение последовательность усвоения гармонических интервалов в связи с их звучанием и «внешним видом». Мы и здесь начинаем с терции. Этот интервал уже хорошо знаком ученику (на слух, зрительно и двигательно) в мелодическом изложении. К тому же терция имеет наиболее четкий и зрительно легко воспринимае— мый графический рисунок, благодаря симметричности начертания и небольшому диапазону. Следующий интервал — квинта, которая уже встречалась в гармоническом виде как сопровождение в аппли- катурных методических упражнениях. Если терция изучается в трех

3 '

4 5![]()

![]()

аппликатурных вариантах:

1 2 , то квинта — в одном: 5 Далее

2 ' 3 ' 4

идут секунда (в четырех вариантах: 1 2 3 и 4) и кварта (в двух

вариантах: l И 5).

4 Позже появляются секста, септима и октава.

48

![]()

![]()

Для закрепления аппликатурной реакции на различные интер- валы можно прибегнуть к обобщающей таблице, которую ученик составляет вместе с педагогом на уроке. Работа над таблицей сис— тематизирует полученные навыки и помогает осознать определен- ные закономерности аппликатурного воплощения интервалов в зависимости от их объема, что впоследствии положительно ска- жется на исполнении тех же интервалов в мелодическом изложении.

Таблица выглядит примерно так:

![]() Таблица 1

Таблица 1

|

Секунда

|

2 3 4 5 1 2 3 4 лев. р. 1 2 3 4 2 3 4 5 |

Соседние пальцы |

Четыре варианта |

|

Терция

|

пр. р. 3 4 5 1 2 3 лев. р. 1 2 3 3 4 5 |

Через палец |

Три варианта |

|

Кварта

|

4 5 1 2 лев. р. 1 2 4 5 |

Через два пальца |

Два варианта |

|

Квинта Секста

Септима Октава

|

5 1

лев. |

Через три пальца |

Один вариант |

49

Пользуясь подобной таблицей, ученик решает письменные ап- пликатурные задачи, которые он получает на дом. П роигрывая множество интервалов вразбивку (в различных вариантах аппли- катуры), он довольно быстро и легко усваивает закономерности, выраженные в таблице.

Однако исходные аппликатурные формулы не должны зак- репляться до степе ни полной их автоматизации. Необходимо вовремя приступить к расширению набора аппликатурных ва- риантов, подготавливая мышление и аппарат пианиста к реше- нию многообразных аппликатурных ситуаций. С этой целью со- ставляется новая таблица, содержащая те интервалы, которые могут исполняться ребенком с другой аппликатурой. Эта новая апплика- тура полезна также для подготовки к исполнению аккордов:

![]()

![]()

![]()

![]() Таблииа 2

Таблииа 2

|

Терция

|

пр. р. 3 4 5 2 1 2 3 1 |

лев. р. 1 2 3 3 4 5 |

1

|

||

|

Кварта |

|

|

|

|

|

|

|

пр. р. 4 5 3 2 1 2 1 1 |

лев. |

1 2 4 5 |

1 3 |

1 2 |

|

Квинта |

|

|

|

|

|

|

|

5 4 3 i 1 1 |

лев. р. 1 5 |

1 4 |

1 3 |

|

![]()

![]()

![]() Когда интервалы проработаны каждой рукой в отдельности, начинается взаимодействие рук по принципу их чередования:

Когда интервалы проработаны каждой рукой в отдельности, начинается взаимодействие рук по принципу их чередования:

50

а затем — в одновременности:

|

В упражнениях этого рода начинающий пианист впервые встре- чается с фортепианной ‹вертикалью» из четырех голосов, развер- нутых в сравнительно широкое диапазоне. Трудно ожидать, что ученик сможет сразу охватить и воспроизвести эту вертикаль как единый комплекс. Поэтому его внимание следует направить прежде всего на нижнюю строчку нотного стана. Партия правой руки про- читывается как бы сама собой, непроизвольно.

Навык чтения вертикальных комплексов снизу вверх с опо- рой на их басовый фундамент окажется чрезвычайно полезным впоследствии, когда вертикаль намного усложнится.