Московский институт психоанализа

ДЕФЕКТОЛОГИЯ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОНАУК

теоретические и практические аспекты

Под общей редакцией

Т. Г. Визель

Москва 2021

УДК 159.9

ББК 88 Д ??

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги полностью или частично

без разрешения правообладателя запрещается

Дефектология в свете современных нейронаук: теоретичес- кие и практические аспекты: Сб. материалов I Международ- ной научной конференции, 23–24 апреля 2021 г. / Под общ. ред. Т. Г. Визель. М.: Когито-Центр – Московский институт психо-

анализа, 2021. – 825 с.

ISBN 978-5-89353-624-9

УДК 159.9

ББК 88

Сборник содержит материалы I Международной научной конференции

«Дефектология в свете современных нейронаук: теоретические и практи- ческие аспекты», организатором которой является Московский институт психоанализа. Статьи и тезисы докладов посвящены раскрытию современ- ного состояния дефектологии на пути ее преобразования в нейродефекто- логию. Истоки этого процесса восходят к классическим трудам в области нейронаук, концепциям выдающихся отечественных ученых Л. С. Выгот- ского, А. Р. Лурии и др. География участников конференции представлена разными регионами России, в том числе и такими далекими, как Заура- лье и Сибирь, зарубежными странами – США, Казахстаном, Узбекис- таном, Украиной, Грецией. В работах отражены направления и методы диагностики, коррекции и нейрокоррекции детей с грубыми системны- ми нарушениями развития. Обозначаются задачи, связанные с поиском мозговых механизмов различных видов дизонтогений у детей и наруше- ний ВПФ у взрослых. Включены описания распространенных направле- ний арт-терапии, используемых в дефектологии, вопросы последствий разных вариантов дезорганизации семьи, варианты социальных неблаго- получий. Уделяется внимание актуальным задачам специального нейро- дефектологического образования, в том числе и на уровне магистратуры.

Сборник адресован специалистам, а также студентам, магистрантам

и аспирантам, заинтересованным в развитии теории и практики дефек- тологии в связи с перспективой ее преобразования в нейродефектологию.

© Московский институт психоанализа, 2021 ISBN 978-5-89353-624-9

Визель Т. Г. Дефектология и современность.............................................. 15

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СИМПТОМАТИКА, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ

Алпатова О. Б., Свиридова В. В. Особенности диагностики гиперактивного поведения старших дошкольников

с задержкой психического развития.................................................... 21

Анисимова О. В. Сравнительная характеристика речевого развития детей с задержкой

психического развития и тяжелыми нарушениями речи........... 27

Аширова Ш. Х., Амиркенова Э. Ж. Применение

мультимедийных технологий в работе по развитию

внимания и памяти у детей с нарушениями слуха........................ 32

Безенкова М. В. Подходы к развитию слухового восприятия

у детей после кохлеарной имплантации............................................. 38

Бодрякова О. Г., Шипкова К. М. Влияние грубых нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста

на развитие широкой когнитивной сферы......................................... 47

Боровцова Л. А., Зайцева И. С. Нейрологопедические подходы к определению речевой слуховой агнозии у детей

дошкольного возраста............................................................................... 52

Борякова Н. Ю., Сычева Ю. А. Тьюторское сопровождение младших дошкольников с задержкой

психомоторного и речевого развития.................................................. 58

Васькина Е. А. Развитие логико-грамматических конструкций у старших дошкольников с задержкой

психического развития посредством дидактических игр . . 62

Визель Т. Г., Клевцова С. В., Зайцева С. А. Современное состояние проблемы психомоторного развития детей

и его нарушений........................................................................................... 67

Волкова С. В. Современные технологии изучения и преодоления фонематических нарушений

у детей дошкольного возраста............................................................... 80

Володина Т. Б., Шипкова К. М. Влияние сформированности гностической сферы на темповое развитие речи у детей................................................................................................................. 85

Гаевая Е. Е., Филина Н. А. Проблема диагностики алалии

в современной дефектологии................................................................... 91

Гайнутдинова Л. Р. Использование ИКТ на логопедических занятиях с детьми с нарушениями речи 97

Дронникова Ю. В. Метод комплексного подхода в преодолении сочетанных нарушений развития у лиц с ОВЗ.......................................................................................................................... 102

Жигорева М. В. К вопросу о логопедической помощи детям

с тяжелыми множественными нарушениями развития............. 106

Зинатуллина А. Р. Об альтернативной коммуникации с детьми, имеющими тяжелые множественные

нарушения развития................................................................................. 112

Коваленко А. А. Организация работы дефектолога по развитию когнитивных функций у детей

с задержкой психического развития в условиях ДОУ................. 118

Корсакова Н. Ю., Шипкова К. М. Применение нейропсихологического подхода

к логопедическому обследованию....................................................... 121

Кочеткова А. В., Борисова Т. В. Применение метода сенсорной интеграции в работе с детьми

с тяжелыми множественными нарушениями развития............. 128

Красуля М. Ю., Борякова Н. Ю. К проблеме исследования функционального базиса письма у детей

с задержкой психического развития.................................................. 134

Криставчук А. С. Анализ уровня развития глагольной лексики

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.......... 139

Кузьминова С. А., Жигорева М. В. Использование полимодального аудиовизуального метода в работе по развитию речи

детей с ограниченными возможностями здоровья...................... 145

Фадеева А. В., Кулешова Э. В. О компенсаторной роли сохранных анализаторных систем у детей

с отсутствием зрения................................................................................ 150

Микляева Н. В. Развитие стратегического мышления в процессе обучения конструированию детей

с ограниченными возможностями здоровья................................... 155

Мокина М. Ю. Нейропсихологические механизмы

нарушений речи ребенка........................................................................ 159

Морозова Е. В., Клевцова С. В. Влияние миофункциональных нарушений

на речевое развитие детей дошкольного возраста....................... 163

Моторина Я. И. «Нейроскакалка» – тренажер коррекции

речевых нарушений у детей от трех лет............................................ 169

Мурованая Н. Н., Курбангалиева Ю. Ю. К вопросу об основных направлениях специальной логопедической работы для татарских детей

дошкольного возраста с билингвизмом............................................. 178

Никулина А. Г., Садовски М. В. Аспекты формирования модели ранней дефектологической помощи детям

с нарушениями психофизического развития................................. 184

Нурутдинова А. Р. Современные представления о формировании навыков словообразования

у детей с общим недоразвитием речи................................................ 189

Павлова Д. С. Использование дидактической игры в работе по развитию зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с задержкой

психического развития............................................................................ 196

Пингос Е. В. Из опыта коррекционной работы

при грубых нарушениях речевого развития.................................... 201

Соколова А. В. К вопросу о диагностике речевых нарушений

у обучающихся 5–7 лет с ЗПР............................................................... 207

Толкачева Е. А. Нейропсихологический подход к формированию предикативной лексики

у дошкольников с ОНР............................................................................ 210

Хамитова А. Т. Особенности просодической стороны речи

у дошкольников с дизартрией.............................................................. 214

Цынченко А. А. особенности внимания

старших дошкольников с ОНР III уровня........................................ 217

Шохова О. В. Оценка состояния

эмоционального реагирования у дошкольников

с тяжелыми множественными нарушениями развития............. 221

Щербакова Е. Н. К вопросу о дифференциации понятий «фонематический слух»

и «фонематическое восприятие».......................................................... 227

Ясько Э. Р., Садовски М. В. Особенности глагольного словообразования у старших дошкольников

с задержкой психического развития.................................................. 230

Раздел 2

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Абилова А. Б. Нейропсихологическая коррекция трудностей школьного обучения 235

Агзамов Р. Р. Изучение эмоциональной компетентности

у младших школьников с общим недоразвитием речи.............. 241

Алпатова Н. С., Долецкий А. Н. Коррекционно-развивающая работа по формированию вербальной коммуникации

у детей с задержкой психического развития.................................. 248

Андриашина А. И. Особенности вербально-логического мышления у обучающихся с нарушениями

письменной речи....................................................................................... 255

Батурова О. В. Трудности формирования

каллиграфических умений у младших школьников

с задержкой психического развития.................................................. 259

Боженова Т. Ю. Уровень сформированности

номинативного словаря у младших школьников

с интеллектуальными нарушениями.................................................. 264

Буслаева Е. Н. Психолого-педагогическая профилактика агрессивного поведения подростков

в условиях общеобразовательной школы........................................ 269

Вавилина О. В. Проблема диагностики

социально-личностного развития подростков

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью........................ 274

Гонтаренко Т. В. Социокультуризация школьников

с выраженным нарушением интеллекта в ходе изучения факультативного курса «народоведение» 280

Гулидина Е. Т. О развитии и нарушении речевой способности (нейродефектологический аспект) 286

Гущина Т. К. Диагностика и коррекция нарушенного развития глухих детей с задержкой психического развития........................................................................................................ 290

Дерипас Н. В. Формирование коммуникативной компетенции как способ социализации детей с нарушениями

развития......................................................................................................... 297

Дюпина А. В. Влияние логического мышления на особенности усвоения способов решения логических задач дошкольниками

с ограниченными возможностями здоровья................................... 301

Зайцева Ю. А., Кулешова Э. В. О коррекционном процессе младших школьников с умеренной степенью

умственной отсталости (нейропсихологический подход)........ 305

Зиганшина Е. Г. Взгляд на проблему формирования

коммуникативных навыков у младших школьников

с тяжелыми множественными нарушениями развития............. 311

Ильбахтина Т. Н., Кулешова Э. В. Особенности речевых нарушений у младших школьников

с умственной отсталостью..................................................................... 313

Кадышева Е. Н. Графологическая гимнастика....................................... 319

Клевцов Р. Г. О проекте объективизиции методов диагностики двигательной сферы путем измерения

состояния нейромышечной сферы..................................................... 330

Климова Ю. В., Коржевина В. В. Коррекция познавательных процессов у младших школьников

с нарушениями когнитивного развития........................................... 335

Кузнецова Л. И. О современном состоянии проблемы коррекционной помощи детям с ОВЗ

школьного возраста.................................................................................. 339

Кузьмина О. В. Сравнительный анализ дисграфии и дизорфографии у младших школьников

с общим недоразвитием речи................................................................ 347

Ломакина Т. Д., Феофанов В. Н. Роль дидактических игр в развитии мыслительных операций у детей младшего школьного возраста с задержкой

психического развития............................................................................. 351

Макарова В. А. Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения подростков в условиях общеобразовательной школы................................................................ 356

Метова К. М. Нейропсихологический подход в коррекционном обучении детей

с синдромом дефицитом внимания и гиперактивности............ 359

Митянец С. О. Применение здоровьесберегающей технологии В. Ф. Базарного в логопедической работе с учащимися

начальной школы...................................................................................... 364

Моисеева Р. И. Образовательные технологии

как фактор совершенствования обучающихся

с дефектами слуха..................................................................................... 369

Олюнина С. В. Об использовании нейропсихологических

методов в работе школьного логопеда.............................................. 374

Пантелеева Л. А. Развитие специального понятийного словаря младших школьников с ограниченными возможностями здоровья........................................................................ 380

Романова А. А. Зависимость уровня овладения атрибутивной лексикой и степени сформированности вербального интеллекта у младших школьников

с задержкой психического развития.................................................. 385

Седова Е. В. Особенности формирования навыка чтения

у детей с ОВЗ (из опыта работы)......................................................... 390

Сорокина Л. В. Латеральная организация мозга

как условие адаптации к учебной деятельности........................... 392

Сунько Т. Ю., Аганина И. А. Текст как единица обучения

и коммуникации.......................................................................................... 398

Третьяков П. А., Новоженов А. В. К вопросу определения межполушарной асимметрии 402

Филиппова О. В., Алпатова Н. С. Преодоление

оптико-пространственных нарушений в письменной речи младших школьников 408

Холодова Г. С. Исследование особенностей памяти младших школьников с задержкой

психического развития............................................................................ 414

Цапенко О. С. Особенности развития речевой коммуникации у детей младшего школьного возраста

с интеллектуальными нарушениями.................................................. 419

Шиманская В. А., Чурилина Е. В. Практика дистанционной диагностики и развития

на цифровой платформе эмоционально-волевой сферы

у детей дошкольного и младшего школьного возраста............. 424

СПЕЦИФИКА НАРУШЕНИЙ ВПФ У ВЗРОСЛЫХ

Бердникович Е. С. Вариативность речевых нарушений

у пациентов неврологического профиля.......................................... 433

Головина Т. А. Особенности коррекционной работы при последствиях подкорковых очагов поражения

мозга (на примере клинического случая)........................................ 438

Земцева Н. В. Телекоммуникационные технологии: психологическая сторона работы логопеда-афазиолога с пациентами после острого нарушения мозгового

кровообращения......................................................................................... 446

Кучумова Т. А. «Подкорковая» афазия (особенности речевого синдрома) 451

Хлопина С. И., Бердникович Е. С. Персонифицированный подход в работе логопеда с пациентами

нейродегенеративного профиля........................................................... 458

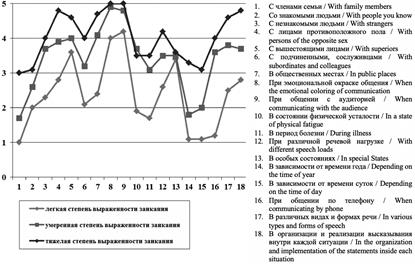

Шевцова Е. Е., Ковалёва Г. А. Факторы,

влияющие на социально-коммуникативный потенциал заикающихся пациентов 464

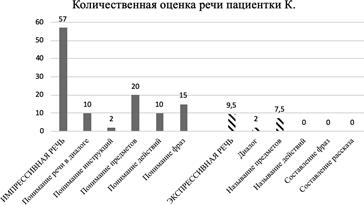

Яцевич А. Д., Титкова И. И. Случай афазии

(клинический пример).............................................................................. 474

КОРРЕКЦИОННАЯ И НЕЙРОКОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С РАС

Андреева С. В. Специфика логопедической практики с младшими школьниками с РАС

и интеллектуальными нарушениями................................................. 481

Баева Д. В. Визуальное расписание занятия как средство развития саморегуляции,

программирования и контроля у неговорящих детей................ 486

Захаренко В. В. Выявление особенностей коммуникативного поведения детей

с расстройствами аутистического спектра....................................... 491

Кондратова М. Г., Клевцова С. В. О сходстве и различии

нарушений развития по типу РАС и слуховой агнозии............. 498

Косилова И. В. Особенности формирования навыка интонирования у обучающихся с расстройствами аутистического спектра.......................................................................... 503

Косова Е. В. Использование совместного рисования

в работе учителя-логопеда с детьми с РАС...................................... 507

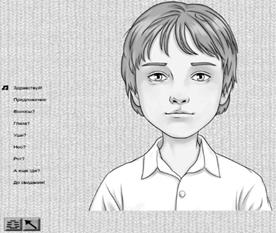

Мазурова Н. В., Меньков А. Б. О некоторых подходах к разработке специализированной обучающей

компьютерной программы для детей с РАС................................... 512

Минаева О. Д. К вопросу о применении поведенческих технологий для подготовки детей

к врачебному приему................................................................................ 515

Мусхаджиева Т. А., Эльмурзаева А. У. Современное состояние помощи детям с ранним детским аутизмом 519

Парфенова Д. О., Соболева С. В. Арт-терапия

как средство стимуляции речи у детей с РАС................................ 524

Петриченко Е. Н. Формирование математических понятий

у детей с РАС............................................................................................... 530

Соболева С. В., Парфенова Д. О. Коррекция лексического строя речи у детей младшего школьного возраста с РАС,

осложненным легкой умственной отсталостью............................ 534

Степаненко О. А., Тишина Л. А. Развитие двигательной

имитации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра 541

Харенкова А. В., Ярославцева К. С. Особенности становления коммуникативной сферы у детей с РАС 545

Эльмурзаева А. У. Современное состояние помощи детям

с ранним детским аутизмом.................................................................. 552

(НОРМАТИВНЫЕ И ИСКАЖЕННЫЕ МОДЕЛИ СЕМЬИ) И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Жукова Н. В., Виноградова Е. П., Макарова А. С.,

Макеев М. К. Влияние низкого социально-экономического статуса семьи на развитие детей: роль генетических,

пренатальных и постнатальных средовых факторов.................. 559

Ланина Т. Н. Нормализация мышечно-двигательной сферы ребенка в системе семейно-коррекционной работы

по воспитанию аффилиативных чувств........................................... 565

Лыкова-Унковская Е. С. Семья и школа

как ведущие институты социализации ребенка

с особыми образовательными потребностями............................... 575

Муминова Л. Р., Узакова З. Ф. Степень социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья

в Узбекистане............................................................................................... 581

Мусхаджиева Т. А., Джамалова М. Я. Психологическое

состояние родителей, имеющих детей с ОВЗ................................ 589

Ревенко Е. В. Социально-личностная ситуация в семьях

с глухими родителями и слышащими детьми............................... 594

Романова К. И. Особенности детско-родительских

отношений в условиях раннего обучения....................................... 600

Четинкайа А. В., Волкова С. В. Материнская депривация

как деструктивный фактор речевого развития детей................. 604

Четинкайа А. В., Кулешова Э. В. Взаимосвязь перфекционизма родителей и агрессивности

у детей младшего школьного возраста............................................. 609

Ядрова А. А. Характерологические особенности волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья....................................................................... 614

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕФЕКТОЛОГИИ

Антонова Е. В. Нейропсихологический подход

в логоцветокоррекции............................................................................... 619

Байдикова Е. А. Техники арт-терапии как инструмент коррекционного обучения в рамках использования смежных с дефектологией и нейродефектологией практик

межпрофессионального воздействия................................................. 625

Буслаева М. Е. Использование дидактической куклы

как средства развития лексической стороны речи детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.................................................................................................... 628

Вишневская А. О., Ахметшина А. А., Луканова Л. А., Иноземцева А. В.

Лего-фестиваль – практика социокультурного события в условиях современного образования детей

с интеллектуальными нарушениями.................................................. 634

Глазева М. А. Основные факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии с детьми с расстройствами аутистического спектра.......................................... 639

Евтушенко А. И., Евтушенко Д. И., Жабинский В. И. Роль

тьюторского сопровождения в обучении бальным танцам школьников с тяжелыми множественными нарушениями

развития........................................................................................................ 646

Карасева Н. О. Сказкотерапия в дистанционном формате

как один из способов запуска речи у детей с ТНР....................... 652

Козеева Е. О. Опыт использования песочной терапии в работе учителя-дефектолога в коррекционно-

развивающем обучении детей дошкольного возраста

с ограниченными возможностями здоровья................................... 658

Кудряшова А. А. Арт-терапия в системе

профессиональной подготовки нейродефектолога...................... 664

Пегашева М. В. Арт-терапия в коррекционной работе

с детьми с ОВЗ............................................................................................ 668

Храмова В. В. Канистерапия как метод специальной помощи

детям с ОВЗ.................................................................................................. 673

Ченская А. В. Сущность понятия

«педагогические арт-технологии»

в контексте коррекционно-развивающей работы........................ 678

Шашкенова А. Ж., Дахбай Б. Д. Арт-терапия........................................... 686

Якубенко О. В. Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста средствами арт-подхода................................................................................................. 692

Якубенко О. В. Танцевальная терапия как средство

коррекции проблем межличностных отношений......................... 696

И СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Акопова О. С., Геронтиди И. В. Роль системы ПМПК в развитии внутренних ресурсов

и формировании социального интеллекта детей

с особыми образовательными потребностями............................... 701

Антипова Ж. В. К вопросу нравственного воспитания детей

с ОВЗ в инклюзивной дошкольной организации......................... 704

Бутко Г. А., Кательсон Т. А., Олту С. П., Федотова Е. А. Развитие системы ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

в учреждениях образования и здравоохранения.......................... 709

Калиниченко Е. Д., Сатова А. К. Вопросы перехода к инклюзивному образованию в области

профессионального обучения............................................................... 720

Колесникова Т. С. Путь к званию магистра наук

в области патологии речи в США....................................................... 727

Коржевина В. В. Проектирование коррекционных программ сопровождения детей с нарушениями развития.......................................................................................................................... 733

Коробинцева М. С. Организация взаимодействия педагогов и специалистов службы сопровождения

образовательной организации в процессе формирования учебной деятельности

обучающихся с задержкой психического развития..................... 739

Лондаренко С. Ю. Проблемы формирования речевой компетенции будущих дефектологов

в образовательном процессе вуза........................................................ 745

Маланов С. В. Альтернатива в нейропсихологии:

реактивность или активность............................................................... 752

Рыбакова Е. В., Султанова Р. М., Гаязова Г. А.

Индивидуализированный педагогический мониторинг как обеспечение условий эффективного неврологического сопровождения детей

с ограниченными возможностями здоровья................................... 761

Сюй-фу-шун Н. В. Понятие инклюзивной культуры

в современных педагогических исследованиях............................. 771

Толстая С. А., Феофанов В. Н. Оценка обучения

в российском государственном социальном университете, по мнению студентов направления подготовки

«специальное (дефектологическое) образование»........................ 777

Труханова Ю. А. Использование социальных игр

и ситуационных задач в профессиональной подготовке студентов-дефектологов 783

Турилова М. В. Обзор специальной, художественной и публицистической литературы по теме

«Дети с нарушениями развития»......................................................... 788

Усанова О. Н. Современные акценты психодиагностики нарушений развития у детей

(на примере специальной психологии).............................................. 791

Утенкова С. Н., Семенова А. Д. Определение ведущего канала принятия информации и определение

межполушарной асимметрии как основа создания коррекционно-развивающей среды 800

Юнусова Г. Р., Лекерова Г. Ж., Юнусов Э. Актуальность введения курса знаний основ музыкальной грамотности

среди студентов дефектологических факультетов, коррекционных педагогов и психологов 805

Сведения об авторах........................................................................................ 810

ДЕФЕКТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Известно, что дефектология как научная дисциплина провозгла- шена нашим соотечественником Львом Семеновичем Выготским. Мы гордимся этим и отдаем должное его светлому уму, тем, что он нашел способ отграничить врожденный или рано приобретенный дефект от болезни, которую можно лечить и рассчитывать на успех. В отличие от болезни дефект – это данность, которую нельзя устра- нить, к нему можно только приспособиться. При этом важно заме- тить, что Выготский, вводя термины дефект и дефективное дитя, подчеркивал, что не вкладывает в них негативного смысла. Более того, этот замечательный ученый утверждал, что «дефективное ди- тя» может обладать редкими феноменальными способностями. При- чину этого явления Л. С. Выготский видел в феномене гиперкомпен- сации. Это понятие прижилось и стало широко употребляемым. Мы не удивляемся слепым музыкантам, пророчествам юродивых, де- тям-счетчикам, их удивительным способностям. Л. С. Выготский в статье «Слепой ребенок» писал: «По сути дела способности, кото- рые приписывались слепым, считались сверхчувственными сила- ми души, связь их со слепотой казалась загадочной, чудесной, не- понятной. Эти воззрения возникли не из опыта, не из свидетельства самих слепых о себе, не из научного исследования слепого и его об- щественной роли, а из учения о духе и теле и веры в бестелесный дух. И все же, хотя история дотла разрушила, а наука до конца разобла- чила несостоятельность этой философии, в ее глубочайших основах была скрыта частица истины». Тем не менее, создалось положение, состоящее в том, что понятие и термин дефектология попали в раз- ряд тех, которые заменяются другими обозначениями, менее четко отражающими их суть. Впечатление такое, что это слово, а имен-

15

но дефект, стало признаваться не вполне корректным и даже уни- жающим тех, кто попадает под эту категорию. В результате учреж- дение со славными традициями, а именно Институт дефектологии АМН СССР, переименован в Институт коррекционной педагогики. Это представляется не только излишним «эвфемизмом», но и актом, нелогичным по своей сути. Дефектологию нельзя свети к коррекци- онной педагогике, хотя это и крайне важный раздел дефектологии. Убеждена, что не следует стесняться этого наименования важней- шей, столь необходимой дисциплины.

Нужно вспомнить и о том, что дефектология как область науч- ного знания возникла давно. Она создавалась великими гуманиста- ми. Сочувствие людям, обделенным природой, не давшим им того, что полагается Человеку по праву, и горячее желание помочь ему найти свое место в жизни, становилось делом всей их жизни. Причиной то- му их большое сердце и мощный ум. Их имена никогда не потуск- неют и не исчезнут из памяти благодарного человечества. Подвиж- никами дефектологии были Филипп Пинель, Жан-Этьен-Доминик Эскироль, Иоганн Генрих Песталоцци, Валентин Гаюи, Луи Брайль, Иван Соколянский, Мария Монтессори, династии Кащенко и Рау и многие другие. Честь и хвала, великий почет им!

Как бы ни были ценны и славны традиции дефектологии, время не стоит на месте. Оно вносит свои коррективы, предъявляет требо- вания, с которыми нельзя не считаться. Наше время ознаменовано интенсивным развитием нейронаук. Они составляют разные меж- дисциплинарные области знаний, занимающиеся изучением ней- ронных процессов. Традиционно это было прерогативой неврологии и затем нейропсихологии, однако сейчас нейронауки включают в се- бя целый ряд областей, таких как когнитивная наука в целом, ней- рохимия, нейроинформатика, нейроинженерия, нейролингвисти- ка нейромедицина, нейрофизика, нейрофилософия и многие другие. Свидетельством «мозгового штурма», который в хорошем смысле слова обрушивается на современную дефектологию, является боль- шое число научных и научно-популярных публикаций, выходящих в настоящее время, и не только в последнее, но уже на протяжении длительного периода интенсификации интереса к проблемам рабо- ты человеческого мозга.

При таком положении вещей не может остаться в стороне и де-

фектология. Она должна преобразоваться в нейродефектологию. Это

означает, что все феномены, составляющие ее, должны быть объяс- нены с точки зрения их причинных мозговых механизмов и, кроме того, найдены нейронные «ключи» дефектологической диагностики, объяснены пути компенсаторных нейронных взаимодействий, столь необходимых в коррекционных целях, и многое другое. Появляют- ся «первые ласточки», т. е. публикации, выполненные непосредст- венно в этом направлении, например, Амена, Сакса, Сперри, Газза- ниги, Черниговской, представителями школы Лурия. Именно этот все возрастающий интерес к нейронаукам обусловил то, что в на- шем Институте открыта магистратура по нейродефектологии, а так- же то, что настоящая конференция посвящена ее проблемам, при- чем, в международном масштабе.

Однако в плане преобразования дефектологии в нейродефекто- логию сделано еще недостаточно. Сказанное относится и к теорети- ко-практическим разработкам дисциплины и к профилизации об- учения специалистов в вузах. В частности, не приведены в должное соответствие законодательные положения, которые облегчили бы взаимодействие специалистов разных специализированных учреж- дений в области Здравоохранения и Образования. Так, в значитель- ной мере осложняет совершенствование дефектологических дисцип- лин различия в предписаниях относительно терминологии, рабочих норм и пр. Не нашли также воплощения в широкую практику кон- цепции и методы, достойные того, чтобы ими пользовались специ- алисты различных регионов и ведомств.

Достаточно велик список и других нерешенных проблем дефек- тологии. Они имеют разную степень актуальности в плане необходи- мости оказания своевременной коррекционной помощи. Особенно проблемно раскрытие феноменов дефектологии с точки зрения моз- говых механизмов, лежащих в их основе, и соответственно тех, кото- рые могут играть значимую компенсаторную роль. До сих пор не су- ществует завершенных описаний нейронных основ слепоты, глухоты, интеллектуальной недостаточности и, главное, закономерностей тех компенсаторных перестроек, которые возникают спонтанно и тех, которые могут быть вызваны направлено. Разумеется, это тормозит задачу освещения проблем дефектологии с современных позиций.

Не менее важна интенсификация и таких разделов исследований, которые активно разрабатываются в мировом масштабе, например, концепция коннектома человека. Ее ключевым моментом являют-

17

ся особенности (сроки, активность, качество) процессов миелини- зации. Подчеркивается, что от того, как они протекают в ранние периоды жизни ребенка в значительной мере, а иногда и радикаль- но, зависит последующее становление у него двигательной и когни- тивной сторон развития. Этому посвящены новейшие исследования (Ramirez, Kuhl; Wiesmann; Визель и др.). Однако решение проблем, связанных с созреванием проводниковых систем мозга, осложня- ется не только недостаточной разработанностью ее теоретических, концептуальных основ, но и малой доступностью средств нейрови- зуализации, например, фМРТ. Это сужает круг вовлеченных в дан- ное направление исследователей и замедляет поиск необходимых решений. Между тем выясняется, что причинным фактором цело- го ряда вариантов «безречия» у детей обусловлено именно наруше- ниями процессов миелинизации. Они приводят к феноменам, ко- торые можно обозначить как неречевая и речевая слуховая агнозия. Понятно, что они во многих случаях и есть причинные механизмы грубых нарушений приобретения речи, поскольку эта важнейшая функция развивается со слуха. На важнейшее значение слухового восприятия указывала еще в середине прошлого века Н. Н. Трауготт. Однако значимость этих указаний долгое время была не в фокусе внимания дефектологов, по крайней мере, логопедов, занимающих- ся выведением детей из безречия. На современном этапе разрабо- ток этого раздела нейродефектологии стало ясным, что необходима комплексная помощь детям – и не только фармакологическая и кор- рекционная, но и меры по нормализации микроэлементного соста- ва крови. В этом направлении нами ведутся активные исследования, в том числе и совместные разработки с Центром биотической меди- цины, возглавляемым А. В. Скальным. Недостаточный учет психо- логического аспекта поведения детей с алалиями агностического генеза и других аномалий развития, обусловливает подмену спосо- бов патогенетически обоснованных методов коррекционной рабо- ты другими, не являющимися таковыми.

Другой насущной проблемой нейродефектологии является внед-

рение в широкую практику методов диагностики и коррекции нару- шения речи, рассмотренных с точки зрения их мозговых механиз- мов. Следует считать актуальными также внесение в теоретические и практические основы нейродефектологии современных представ- лений в области приобретения и распада речи.

18

Определенным шагом к восполнению этих пробелов являет- ся настоящая конференция, проведение которой стало возможным благодаря инициативе и поддержке ректора института Льва Игоре- вича Сурата.

В рамках настоящей конференции широко освещаются проблемы диагностики и нейрокоррекции детей разных возрастов. Проблемы раннего онтогенеза рассматриваются и с психолого-педагогической, и с клинической, и с культурологической, в том числе арт-терапев- тической точек зрения. Значительное число работ посвящено труд- ностям обучения детей в школе, мозговым механизмам этого и пу- тям специализированной помощи данному контингенту. Не остаются обойденными взрослые с ОВЗ. Описываются исследования, имеющие преимущественно теоретический уклон, одни из которых представ- ляют собой обзоры состояния актуальных нейропсихологических и дефектологических проблем, другие содержат эксперименталь- ный материал, третьи посвящены опыту практической работы спе- циалистов. В работе конференции принимают участие специалисты разных специальностей – дефектологи, психологи, врачи, что спо- собствует выработке единых подходов к проблемам нейродефекто- логии. В составе участников конференции представители разных регионов России, а также других стран, что необходимо для обмена опытом между учеными и практиками разных школ и направлений.

Таким образом, в наступивший век нейронаук очевидна необхо-

димость преобразования дефектологии в нейродефектологию, тем бо- лее, что для этого имеется солидная нейрофизиологическая, невро- логическая, нейропсихологическая и нейролингвистическая база.

Татьяна Визель, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник, профессор кафедры специального дефектологического образования (Московский институт психоанализа), автор магистерской программы

«Нейродефектология»

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СИМПТОМАТИКА, ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ

О. Б. Алпатова, В. В. Свиридова

Московский институт психоанализа, Москва, Россия

alpatovs@list.ru, v11sviridova@yandex.ru

O. B. Alpatova, V. V. Sviridova

Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia

alpatovs@list.ru, v11sviridova@yandex.ru

Оказание помощи детям с ЗПР с гиперактивным поведением долж- но носить комплексный характер и объединять различные подходы, в том числе работу с родителями, работу с педагогами, методы педа- гогической коррекции, работу с психологом и дефектологом, а так- же медикаментозное лечение. Психолого-педагогическая коррекция как форма совместной профессиональной деятельности педагоги- ческих и медицинских специалистов и родителей, основана на сис- теме психологических воздействий с целью исправления поведения ребенка с опорой на знание возрастной, социокультурной и инди- видуальной норм развития.

Ключевые слова: педагогическая коррекция, дииагностика, ги- перактивное поведение, задержка психического развития, детская неврология, коррекционные занятия.

Assistance to children with ASD with hyperactive behavior should be com- prehensive and combine various approaches, including work with parents,

work with teachers, methods of pedagogical correction, work with a psy- chologist and a speech pathologist, as well as medication. Psychological and pedagogical correction as a form of joint professional activity of pedagogi- cal and medical specialists and parents, is based on a system of psychologi- cal influences in order to correct the child’s behavior based on knowledge of age, socio-cultural and individual norms of development.

Keywords: pedagogical correction, diagnostics, hyperactive behavior, mental retardation, children’s neurology, correctional classes.

Педагогическая коррекция это совокупность методов, направлен- ных на развитие и стимулирование потенциальных возможностей ребенка, коррекцию его поведения. Выбор подходящих методов за- висит от возрастных и индивидуально-личностных особенностей ребенка, опираясь на психологические и дефектологические науч- ные исследования (Алпатова, 2020). ЗПР является в большей степе- ни психолого-педагогической категорией, однако в ее основе могут лежать органические нарушения, поэтому данное состояние также рассматривается медицинскими дисциплинами – прежде всего, пе- диатрией и детской неврологией.

Наиболее эффективными приемами диагностической и коррекци- онной работы с гиперактивными детьми являются (Стребелева,1993):

1. Недирективный подход к ребенку, демократический стиль вос- питания. Как бы это не было трудно, необходимо воздерживать- ся от любого насилия в отношении таких детей. Вообще, нужно как можно меньше «давить» на ребенка, иначе может сработать

«механизм пружины» (психологами и воспитателями замечено, что чем больше кричать на гиперактивного ребенка, тем силь- нее приходится повышать голос впоследствии).

2. Желательно включать в коррекционные занятия упражнения на развитие внимания (дефицит внимания – «слабое звено» в по- знавательной деятельности дошкольников данной категории). Например, такие игры и задания: «Что изменилось?», «Найди отличия», «Коршун» и т. п.

3. Как во время диагностики, так и в ходе коррекционного занятия необходимо давать ребенку короткие и четкие инструкции, суть которых он смог бы уловить сразу. Можно даже заранее огово- рить с ним план действий, но лучше делать это поэтапно, «не за- бегая далеко», и без лишних подробностей.

4. Подвижные игры обязательно должны включаться в коррекци- онные занятия. Хорошо, если они чередуются и перекликаются с заданиями на познавательную и эмоционально-волевую сфе- ры. Подвижные игры могут сменять спокойные почти незамет- но, плавно. Например, занятие может проходить в рамках еди- ного сюжета, сказки.

5. Очень важен телесный и эмоциональный контакт (осуществля- емый во время упражнений на релаксацию и на развитие ком- муникативных навыков).

6. Для формирования коммуникативных навыков и навыков са- моконтроля полезны игры с правилами. Правила должны быть четко озвучены и приняты ребенком.

7. Для привлечения внимания часто используется эффект неожи- данности (попросить прислушаться, задать неожиданный во- прос и т. д.). Можно, к примеру, предложить ребенку выбор блю- да на обед, спросить, что он хочет делать, куда идет и т. п.

8. Ввиду быстрой утомляемости и возбудимости для таких детей эффективна частая смена видов деятельности. Спокойные заня- тия должны чередоваться с подвижными играми.

9. По той же причине необходимы соблюдение лимита времени и учет возрастных особенностей (ни в коем случае нельзя пере- гружать ребенка).

После предварительной беседы, когда контакт с ребенком установ- лен, можно переходить к следующему этапу – диагностике. Ребенок выполняет ряд заданий, а психолог в это время ведет протокол об- следования, в котором фиксируются результаты выполнения зада- ний, действия и высказывания ребенка, делаются пометки для пла- нирования последующей развивающей работы. Протокол является частью Диагностической карты, которая заполняется на каждого ребенка. По результатам проведенного обследования для каждого ребенка вырабатываются индивидуальные рекомендации, которые также фиксируются. Анализ полученных результатов позволит уви- деть уровень развития психических процессов детей и разработать коррекционно-развивающие программы (Алпатова, 2020).

В условиях детского сада на первый план выступает задача ком- плексного, всестороннего качественного анализа особенностей по- знавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, личност- ного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков,

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребенка с ЗПР. Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые коррекцион- но-образовательные программы и определить эффективность кор- рекционно-развивающего обучения.

В течение учебного года специалист проводит обследование в три этапа. Первый этап – сентябрь. Цель обследования на начальном этапе – выявить особенности психического развития воспитанни- ка, определить исходный уровень обученности, т. е. овладения зна- ниями, умениями, навыками в объеме образовательной програм- мы. Результаты обобщаются и заносятся в «Карту развития ребенка». С их учетом формируется адаптированная коррекционно-развиваю- щая программа. Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе является выявление особеннос- тей динамики развития ребенка. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. На данном этапе дополняют- ся сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое ис- следование позволяет оценить правильность выбранных путей, ме- тодов, содержания коррекционной работы с ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно- педагогической работы в следующем полугодии. Третий этап (прово- дится в конце учебного года). Цель – определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз отно- сительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образо- вательный маршрут для воспитанника. Одним из важных условий получения достоверных результатов является установление эмоцио- нального контакта и взаимопонимания между взрослым, который проводит диагностику, и ребенком. Существуют основные требова- ния к психодиагностике детей с особенностями развития:

1. Психодиагностика должна быть максимально ранней.

2. Используемые методы и методики должны отличаться надеж- ностью и валидностью.

3. Психологический инструментарий должен соответствовать воз- расту, степени тяжести и структуре заболевания ребенка.

4. Вследствие истощаемости детей с особенностями здоровья, тес- товые нагрузки должны быть дозированы.

5. Результаты исследования должны носить конфиденциальный характер.

6. К проведению психодиагностики должны привлекаться только специалисты (Г. В. Фадина).

Диагностика проводится психологом индивидуально с каждым ре- бенком. Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере добро- желательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему эмоцио- нальную поддержку. Одним из важных диагностических показателей является эмоциональная реакция ребенка на факт обследования (адекватность поведения). Можно выделить несколько вариантов поведения детей в такой ситуации. Наиболее естественная реак- ция – волнение, которое испытывает большинство детей в непри- вычных условиях. В этих случаях дети могут держаться несколько настороженно, напряженно. Иногда у них наблюдаются возбужде- ние, неадекватная веселость, фамильярность со взрослым. Безраз- личие, беспричинный смех, несоблюдение дистанции в старшем дошкольном возрасте могут являться показателем непонимания си- туации ребенком и свидетельствовать, в частности, о низком умст- венном развитии. При выборе диагностик и материала к ним мы опирались на работы Г. В. Фадиной, А. А. Катаевой, Е. А. Стребеле- вой. Учитывая специфику детей (задержка психического развития с синдромом гиперактивности) далее проводиться – «поведенчес- кая терапия»: терапия включает: психопедагогический стимул, по- веденческую терапию, когнитивную поведенческую терапию (CBT), межличностную терапию, семейную терапию, вмешательства в от- ношении школы, тренировку социальных навыков. Тренировка со- циальных навыков, поведенческая модификация и лекарственные препараты могут обладать в некоторой степени ограниченным полез- ным действием. Наиболее важным фактором в облегчении поздних психологических проблем, таких как глубокая депрессия, преступ- ность, неуспеваемость в школе и расстройство, вызванное употребле- нием психоактивных веществ, является образование дружеских свя- зей с людьми, которые не вовлечены в делинквентную деятельность. Регулярная физическая нагрузка, в частности, аэробные упражне- ния, представляет собой эффективное дополнение к лечению СДВГ, хотя лучший тип и интенсивность на сегодняшний день не извест- ны. В частности, физическая нагрузка вызывает лучшее поведение и двигательные способности без каких-либо побочных эффектов.

Гиперактивное поведение рассматривается как сложное, многофак- торное нарушение, включающее в себя не только сверхактивное по- ведение, нарушение эмоционально-волевой сферы, отдельных по- знавательных процессов, но и особенности личной сферы ребенка, в частности общения. Особенно сложной для коррекционной рабо- ты являются случаи гиперактивного поведения с ярко выраженным нарушением эмоционально-волевой сферы. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефицитарных функ- ций с сохранными. Парциальная (частичная) дефицитарность выс- ших психических функций может сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка (Е. А. Стребелева). При этом в отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация к различным видам познавательной деятельности и т. д. Необходимо своевременно обратить внимание на создание психоло- го-педагогических условий, способствующих развитию произволь- ности психомоторной активности. Эта проблема актуальна, однако на уровне практической помощи детям с ЗПР, ее решение затрудне- но в связи с тем, что подходы и конкретные методы изучения и кор- рекции, разработаны недостаточно.

Алпатова О. Б. Методика взаимодействия социального педагога реаби- литационного центра с родителями детей с ограниченными воз- можностями здоровья // Современные наукоемкие технологии. 2020.

№ 5. С. 139–143.

Алпатова О. Б. К вопросу о повышении уровня социализации детей-си- рот с ЗПР средствами образования // Сб. научных трудов Всероссий- ской конференции Портрет инспектора по делам несовершеннолет- них. М., 2020. С. 11–14.

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в об- учении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993.

Фадина Г. В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое посо- бие. Балашов: Николаев, 2004.

и тяжелыми нарушениями речи

О. В. Анисимова

Московский государственный психолого-педагогический университет,

Москва, Россия

o_v_anisimova@mail.ru

in children with mental retardation and severe speech disorders

O. V. Anisimova

Moscow State University of Psychology and Education,

Moscow, Russia

o_v_anisimova@mail.ru

В статье на основе изучения и обобщения специальной литературы рассматриваются особенности проявления речевых нарушений у де- тей младшего школьного возраста с задержкой психического раз- вития и общим недоразвитием речи и проводится сравнительный анализ проявления нарушений речи у данных категорий учащихся. Также сравниваются возможности коррекции речевых нарушений у каждой из категорий обучающихся и анализируется влияние рече- вых нарушений на переход словесно-логическому мышлению в млад- шем школьном возрасте.

Ключевые слова: речевое развитие, младшие школьники, задерж- ка психического развития, тяжелые нарушения речи, словесно-ло- гическое мышление.

The article examines, based on the study and generalization of specialized literature, the features of the manifestation of speech disorders in children of primary school age with mental retardation and general speech under- development, and provides a comparative analysis of the manifestation of speech disorders in these categories of students. The possibilities of correct- ing speech disorders in each of the categories of students are also compared and the influence of speech disorders on the transition to verbal and logical thinking in primary school age is analyzed.

Keywords: speech development, primary school children, mental retar- dation, severe speech disorders, verbal and logical thinking.

В настоящее время остается актуальным вопрос дифференциации общего недоразвития речи от сходных состояний, вызванных интел- лектуальным недоразвитием или являющихся следствием сенсорных нарушений и других причин. Задержку психического развития и об- щее недоразвитие речи рассматривают как самостоятельные типы дизонтогенеза, однако обнаруживаются некоторые сходства в про- явлениях речевых нарушений у школьников рассматриваемых кате- горий. Несмотря на схожесть, нарушения речевого развития у обуча- ющихся каждой из категорий имеют свои особенности. Сравнение проявлений нарушений речи детей проводилось путем анализа спе- циальной литературы, исследований таких авторов как Т. Н. Волков- ская (Волковская, 1999), Н. Г. Монелис (Монелис, 2001), Т. А. Фоте- кова (Фотекова, 2009), в соответствии с основными компонентами речевой системы: словарный запас, фразовая речь, грамматичес- кий строй, звукопроизношение и фонематические процессы, ана- лизировались возможности и динамика развития речи детей с ЗПР и ОНР в процессе обучения в младших классах, включающем лого- педические занятия.

Нарушение овладения словарным запасом отмечается у обеих

групп обучающихся. Однако при задержке психического развития нарушения имеют большую степень выраженности: пассивный сло- варь преобладает над активным, но отстают от возрастной нормы оба типа словарного запаса. У детей с ОНР при недостаточной сформи- рованности активного словаря, пассивный словарь приближен к воз- растной норме. В связи с достаточным развитием пассивного словаря учащимся с ОНР больше, нежели детям с ЗПР, доступно понимание обращенной речи, логико-грамматических конструкций. В самосто- ятельной фразовой речи у школьников с ОНР отмечается достаточно большое количество аграмматизмов, также затруднения возникают при попытках построения сложных предложений, особенно с ис- пользованием союзов. Фразовая речь школьников с ЗПР соответст- вует речи ребенка, гораздо младшего возраста. Дети употребляют бо- лее простые, но в целом правильные синтаксические конструкции.

Нарушения звукопроизношения, грамматического строя, фо-

нематических процессов и слоговой структуры сильнее выражены у учащихся с ОНР. Даже в младшем школьном возрасте у детей мо- жет отмечаться неправильное произношение нескольких групп зву- ков. Нарушение кинетической организации движений чаще может

быть вызвано более серьезными причинами, чем у детей с ЗПР (Ти- шина, 2020; Фотекова, 2009).

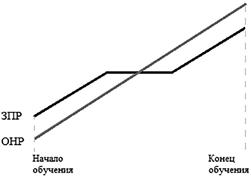

Важно также отметить различные возможности развития речи у описываемых категорий учащихся в процессе коррекционно-раз- вивающей работы и школьного обучения. Максимально различается уровень речевого развития в начале школьного обучения: младшие школьники с ОНР характеризуются большим отставанием в сфор- мированности речевых функций. Ко второму классу уровень рече- вого развития детей с ОНР благодаря коррекционно-развивающим логопедическим занятиям приближается к уровню развития речи их сверстников с ЗПР. Однако по многим вербальным показателям эти учащиеся все еще немного отстают от детей с ЗПР, но к концу третьего – началу четвертого класса учащиеся с ОНР по некоторым показателям обгоняют сверстников с ЗПР. Они все еще сталкивают- ся в основном с трудностями внешнего оформления высказывания, в то время как дети с ЗПР отстают по тем показателям речевого раз- вития, которые теснее связаны с мышлением: понимание логико- грамматических конструкций, звуковой и языковой анализ и син- тез. Школьники с ОНР больше склонны к дисграфическим ошибкам, нежели дизорфографическим. Учащиеся с ЗПР – наоборот. К концу младшего школьного возраста у детей рассматриваемых категорий сохраняются описанные различия, однако выражены они меньше. Динамика различий речевого развития обучающихся с ЗПР и ОНР во младшем школьном возрасте представлена на рисунке 1.

|

Рис. 1. Динамика различий речевого развития обучающихся с ЗПР и ОНР во младшем школьном возрасте

Таким образом, речевые возможности школьников с ЗПР разви- ваются более неравномерно. Наиболее динамично речь детей с ЗПР развивается в период обучения в первом классе и в среднем и стар- шем школьном возрасте, однако они так и не достигают уровня нор- мы. Развитие речевых показателей у учащихся с ОНР происходит на протяжении всего периода школьного периода обучения, что поз- воляет им преодолеть различия с детьми с ЗПР, однако отставание от нормы все же остается значительным.

Способности к овладению словесно-логическим мышлением в процессе обучения в младших классов у обучающихся с ЗПР и детей с ОНР различны. Словесно-логическое мышление – вид мышления, операции которого связаны с понятиями и словесными абстракция- ми. Овладение этим видом мышления в младшем школьном возрасте необходимо для успешного продолжения обучения в школе. У школь- ников с ЗПР отмечается отставание в развитии словесно-логичес- кого мышления, что связано с задержкой формирования операций невербального мышления, являющимися базовыми для словесно-ло- гического мышления, и недостаточными представлениями об окру- жающем мире. У детей медленно формируются взаимосвязи между объектами и понятиями, их словарный запас мал, это ограничива- ет возможности использовать слова в процессе мышления. У школь- ников с ОНР трудности перехода к словесно-логическому мышле- нию связаны с ограниченными возможностями к коммуникации, в процессе которой также происходит расширение представлений об окружающем мире и словарного запаса (Тишина, 2020). При об- щих трудностях обучающихся обеих категорий в решении вербаль- ных заданий, дети с ОНР успешнее справляются с невербальными заданиями, нежели их сверстники с ЗПР. Недостаточная сформиро- ванность словесно-логического мышления проявляется в труднос- тях построении связного высказывания, установлении причинно- следственных связей, обобщении выводов. Они с трудом понимают тексты заданий и словесные многоступенчатые инструкции. Одна- ко, в отличие от учащихся с ЗПР, дети с ОНР активнее принимают и используют помощь педагога, эффективнее действуют по анало- гии (Бабкина, 2006; Григорьева, 2016; Корнев, 2006).

Таким образом, возможности успешной дифференциальной диа-

гностики нарушений речи позволят выстроить оптимальный кор- рекционно-развивающий маршрут для преодоления речевых на-

рушений. Знания о различающихся возможностях развития речи младших школьников с ЗПР и ОНР важны для адекватного оцени- вания специалистами результатов коррекционно-развивающей ра- боты. Развитие речи необходимо для успешного овладения словесно- логическим мышлением и профилактике трудностей с овладением школьной программой.

Бабкина Н. В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задерж- кой психического развития. М.: Школьная Пресса, 2006.

Волковская Т. Н. Сравнительное изучение нарушений мыслительной и ре- чевой деятельности у дошкольников с ЗПР и ОНР: Дис. … канд. пси- хол. наук. М., 1999.

Григорьева О. Т., Корнилова Е. Н. Изучение особенностей словесно-логи- ческого мышления у детей младшего школьного возраста с тяжелы- ми нарушениями речи // Молодой ученый. 2016. № 26.

Корнев А. Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: метод, пособие. М.: Айрис-пресс, 2006.

Монелис Н. Г. Формирование высших психических функций у детей с за- держанным вариантом отклоняющегося развития // Современные подходы к диагностике и коррекции речевых расстройств / Отв. ред. М. Г. Храковская. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. С. 30–40.

Переслени Л. И., Фотекова Т. А. Особенности познавательной деятельнос- ти младших школьников с недоразвитием речи и задержкой психи- ческого развития // Дефектология. 1993. № 5. С. 2–6.

Тишина Л. А. Лингвистическое мышление как фактор понимания текс- товых сообщений младшими школьниками с нарушениями речи // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 4 (2). С. 337–342.

Фотекова Т. А. Динамика речевых функций у школьников с общим не- доразвитием речи и задержкой психического развития // СПЖ. 2009.

№ 33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-rechevyh-funktsiy- u-shkolnikov-s-obschim-nedorazvitiem-rechi-i-zaderzhkoy-psihicheskogo- razvitiya (дата обращения: 10.03.2021).

Ш. Х. Аширова, Э. Ж. Амиркенова

Таразский региональный университет им. Мухаммеда-Хайдара Дулати,

Тараз, Казахстан

ashirova_1@mail.ru, eamirkenova@mail.ru

Sh. H. Ashirova, A. Zh. Amirkenova

Taraz Regional University named after M.-Kh. Dulaty, Taraz, Kazakhstan

ashirova_1@mail.ru, eamirkenova@mail.ru

Данная статья посвящена проблеме изучения развития внимания и памяти у детей со слуховыми нарушениями. Отмечается связь меж- ду нарушениями слуха и интеллектуальным развитием ребенка, ведь потеря слуха не только лишает его главного источника информации, но и ограничивает развитие познавательных процессов, в особеннос- ти внимания и памяти. От развития познавательных процессов ре- бенка зависит успешность его учебной и других видов деятельности, а также взаимоотношение с обществом. Обращается внимание на то, что частичная или полная потеря слуха не является препятствием для ребенка на пути к получению равного доступа к качественному образованию, т. е. к овладению ключевыми компетенциями, необхо- димыми для его дальнейшего развития как самостоятельной личнос- ти. Также отмечается, что коррекционную работу по развитию вни- мания и памяти у детей со слуховыми недостатками, целесообразно начинать в дошкольном возрасте. А применение мультимедийных технологий позволяет превратить серьезную работу по развитию по- знавательных процессов в увлекательную для ребенка игру.

Ключевые слова: познавательные процессы, внимание, память, дети с нарушениями слуха, мультимедийные технологии, познава- тельные анимации.

This article is devoted to the problem of studying the development of attention and memory in children with hearing disorders. There is a link between hear- ing disorders and the intellectual development of the child, because hearing

loss not only deprives him of the main source of information, but also lim- its the development of cognitive processes, especially attention and memo- ry. The success of the child’s educational and other activities, as well as the relationship with society, depends on the development of the child’s cogni- tive processes. Attention is drawn to the fact that partial or complete hear- ing loss is not an obstacle for a child on the way to obtaining equal access to quality education, i. e. to mastering the key competencies necessary for his further development as an independent person. It is also noted that it is ad- visable to start correctional work on the development of attention and me- mory in children with hearing disabilities at preschool age. And the use of multimedia technologies allows you to turn serious work on the development of cognitive processes into an exciting game for the child.

Keywords: cognitive processes, attention, memory, children with hear- ing impairments, multimedia technologies, cognitive animations.

Cовременное образование подразумевает обеспечение равного до- ступа всем детям, независимо от их индивидуальных и возрастных особенностей, к возможности овладения ключевыми компетенци- ями. И для того, чтобы воспитать из детей со слуховыми наруше- ниями успешную и конкурентоспособную личность, необходимо в первую очередь развитие их познавательных процессов, в особен- ности внимания и памяти. Проблемами исследования психических, познавательных процессов у глухих и слабослышащих детей зани- мались еще в глубокой древности. Так, в своем труде «О чувствен- ных восприятиях и их объектах» древнегреческий философ, ученик Платона, Аристотель привел к рассмотрению детей со слуховыми нарушениями и выделил негативное влияние глухоты и немоты на их интеллектуальное развитие и познавательные способности. Потеря слуха не только лишает человека главного источника ин- формации, но и ограничивает развитие интеллектуальных способ- ностей. Состояние внимания и памяти влияет на всю дальнейшую деятельность ребенка, на его развитие как личности. Если внача- ле своего развития ребенок познает окружающий мир при помощи ощущений, то благодаря вниманию, происходит процесс восприя- тия объекта. А при помощи памяти малыш может возобновить в сво- ем сознании прошлое, т. е. то, что произвело на него впечатление, заинтересовало. Ни одна психическая функция не может быть осу- ществлена самостоятельно без участия остальных. Каждый из пси-

хических процессов выполняет свою определенную роль, своего рода как игра в пазлы. Мы не можем утверждать, что игра оконче- на, пазл собран, если отсутствует хоть одна деталь. Собирая пазл за пазлом мы продвигаемся вперед, осуществляем свои действия. При обнаружении что одного из пазлов не хватает, который так не- обходим нам в данный момент. Мы незаметно для себя останавли- ваемся, можем прекратить игру или продолжить, но итог игры будет неудовлетворительным, картина неполноценной. Так и происходит с познавательными процессами развивающегося малыша. Любая деятельность человека требует выделения объекта и сосредоточения на нем (Бороздина, 2004). Внимание – это направленность и сосре- доточенность сознания на определенном объекте. Если не развивать процесс внимания, то в нашей дальнейшей деятельности неизбеж- ны ошибки, неточности, пробелы (Боровик, 2009). Например, если не сосредоточить внимания, мы можем смотреть и при этом не ви- деть, не замечать особенностей того объекта, на который направлен наш взор; слушать музыку, мелодию, разговоры людей и не слышать; есть пищу и не ощущать вкуса; дышать и при этом не различать за- паха. Память – отражение опыта человека путем его запоминания, сохранения и воспроизведения (Немов, 1990). Работу над развити- ем внимания и памяти ребенка рекомендуется начинать в дошколь- ном возрасте, так как именно в этом периоде происходит формиро- вание всех познавательных процессов. По мнению А. Н. Леонтьева, дошкольное детство – это пора жизни, когда перед ребенком все бо- лее открывается окружающий его мир человеческой деятельности. В дошкольном возрасте у ребенка слабо развита словесно-логичес- кая память, преимущественно развита наглядно-образная и эмо- циональная. Также характерно механическое запоминание, но это не означает, что ребенок не старается понять и осмыслить матери- ал. Благодаря совместному нормальному функционированию про- цессов внимания и памяти происходит осмысленное запоминание. Дошкольный возраст является важным периодом в развитии ребен- ка, где происходит подготовка к школе, требующей серьезной рабо- ты. Вчерашние, игравшие в игры малыши, во время учебы в школе страдают от рассеянности и недостаточного развития произвольно- го внимания, требующей целенаправленной деятельности. Поэтому, чтобы предотвратить «мучительный», «сложный» для неподготов- ленного ребенка интеллектуальный процесс, необходимо развивать,

тренировать его внимание и память. В нашем мире происходит по- стоянное совершенствование процессов, внедряются различные ин- новационные технологии. Действительно, XXI век – это век совре- менных технологий, в котором господствует принцип: «Вижу цель, не вижу препятствий». Мир не стоит на месте, а развивается и про- должает дальнейшее развитие. Следовательно, меняется и общество в целом, в особенности его центральная ячейка – ребенок. Для того, чтобы превратить процесс развития внимания и памяти в развива- ющую, интересную и увлекательную игру, можно использовать по- знавательные презентации, включающие ряд упражнений, а также компьютер, смартфон и другие мультимедийные технологии. Ком- плексный подход подразумевает развитие всех компонентов про- цессов внимания и памяти, то есть применение упражнений, за- даний, игр, которые будут воздействовать не только на отдельные виды, но также на их сочетание. Например, в игре «Хозяин и тень», ребенок повторяя все движения за взрослым, развивает концентра- цию внимания и двигательную память, а также обеспечивается вза- имоотношение ребенка с социумом, когда он показывает движения другим детям. А в век современных технологий, можно применить показ видеороликов, анимаций направленных на развитие позна- вательных процессов. Мультимедийные технологии – это техноло- гии, которые значительно облегчают и украшают коррекционную работу. Создавая определенную анимацию, специалист раскрывает собственный потенциал скрытых возможностей, креативность и т. д. На интерактивной доске, компьютере, планшете можно показать всей группе детей, знаменитую игру «Попробуй повтори». На экра- не появляются изображения, где герои показывают различные дви- жения, дети должны их повторить, что также положительно влия- ет на объем внимания, его концентрацию, длительность, развивает зрительный и двигательный вид памяти. При подборе упражнений, игр необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особен- ности ребенка. Задания целесообразно проводить на игровой осно- ве и не более 15 минут в день в качестве физкультминутки. Прояв- ляя креативность в используемых методах по развитию внимания и памяти мы сможем:

– заинтересовать ребенка, тем самым тренируя его сосредоточен- ность, концентрацию;

– обеспечить переход от простого к сложному, например, посте- пенно увеличивая количество картинок, движений;

– использование различных приемов направленных на зритель- ное, а затем на слуховое, двигательное восприятие, способст- вуют развитию переключаемости из одного вида деятельности на другой.

Детям должно быть интересно, увлекательно и спокойно. Сначала упражнения дети выполняют совместно с учителем, а затем самосто- ятельно, с постепенным их усложнением. В связи с этим, мы решили провести исследование состояний развития внимания и памяти у де- тей с различными нарушениями слуха. Всего в исследовании приня- ло участие 20 детей в возрасте от 5 до 7 лет (с кондуктивной тугоухос- тью I–II степени, двусторонней смешанной тугоухостью I степени, двусторонней сенсоневральной тугоухостью I степени) обучающих- ся в частном коррекционном центре города Тараза. Для определе- ния уровня развития внимания и памяти были использованы сле- дующие методики:

1. «Найди 10 отличий» – направлена на определение уровня разви- тия зрительного внимания. Цель: выявление способности уста- навливать сходство и различие предметов на основе зрительно- го анализа, уровня развития наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. Процедура прове- дения заключается в том, что ребенку показывают 2 картинки. Желательно чтобы картинки были яркими, красочными и инте- ресными. Инструкция: «Здесь изображены 2 картинки. Посмот- ри внимательно на первую картинку, затем на вторую. И найди то, что есть на первой картинке, а чего нет на другой».

2. «Запомни и расставь точки». С помощью данной методики оце- нивается объем внимания и состояние памяти ребенка. Для этого используется стимульный материал. Лист с точками предвари- тельно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем скла- дываются в стопку. Инструкция: «Сейчас мы поиграем с тобой в интересную игру. Я буду показывать тебе карточки, на кото- рых нарисованы точки, а потом ты должен их нарисовать в пус- тых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках». Далее ребенку последовательно, на 1–2 с, показывается каждая из 8 карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после

каждой очередной карточки предлагается воспроизвести увиден- ные точки в пустой карточке за 15 с. Это время дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. Критерии оценивания: 10 баллов – очень высокий; 8–9 – высокий; 4–7 баллов – сред- ний; 3 балла – низкий; 0–1 балл – очень низкий. Применив 2 методики на определение уровней развития внимания и памя- ти, мы получили следующие результаты: из 20 детей, лишь трое показали высокие результаты; у 12 – средний уровень развития внимания и памяти; 5 детей – низкий показатель результатов, согласно установленным критериям оценивания.

Для того, чтобы улучшить уровень развития внимания и памяти, мы предлагаем использовать комплексный подход с применением мультимедийных технологий. Комплексный подход включает се- рии упражнений, воздействующих не только на познавательные процессы, но и на формирование ребенка как личности, желатель- но целеустремленной, активной, конкурентоспособной и творчески мыслящей. Ребенка привыкшего большую часть времени проводить за просмотром телефона, сложно заинтересовать показом картин, го- раздо проще использовать анимации созданные при помощи муль- тимедийных технологий. Создавая на компьютере анимации мы можем сами выбирать необходимые картинки, наглядные материа- лы. Это удобно, просто, а самое главное полезно. Например: упраж- нение «Какое животное исчезло первым?», которое можно создать в домашних условиях, с помощью компьютерной программы Power Point в виде презентации, используя раздел «Анимации». На экра- не монитора появляются картинки животных, затем они начинают исчезать в случайном порядке. Задача ребенка состоит в том, чтобы он сконцентрировал внимание, запомнил и ответил на вопрос: «Ка- кое животное исчезло первым, вторым, последним и т. д.?». Упраж- нение направлено на развитие внимания, памяти, пространствен- ной ориентировки. Разнообразие методов коррекции направленных на повышение уровня развития познавательных процессов позволило комплексно воздействовать на детей, повысило их внимательность, устойчивость, концентрацию, переключаемость, объем внимания и запоминаемого материала. Упражнения на развитие памяти про- водились с детьми дошкольного возраста на игровой основе, во вре-

мя перерывов между занятиями. Для привлечения внимания ребенка в качестве наглядных материалов были использованы яркие и кра- сочные картинки. После проведения формирующего эксперимен- та, была проведена повторная диагностика уровней развития вни- мания и памяти детей, которая показала, значительные улучшения в полученных показателях. Отсюда следует, что серии упражнений, игры с применением мультимедийных технологий, направленные на повышение уровня развития познавательных процессов эффек- тивны, так как: вызывают интерес у ребенка; способствуют улучше- нию уровней развития внимания и памяти; подготавливают ребен- ка к школе; развивают интеллектуальный потенциал; способствует сохранению и укреплению психического здоровья детей; оказыва- ют благоприятное влияние на формирование ребенка как личности.

Бороздина Г. В. Основы психологии и педагогики. Учеб. Пособие. Мн.: БГЭУ, 2004.

Боровик Т. Психология (методические рекомендации). Астана: Фоли- ант, 2009.

Немов Р. С. Психология, М.: Просвещение 1990.

М. В. Безенкова

Московский институт психоанализа, Москва, Россия

bezenkova@gmail.com

M. V. Bezenkova

Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia

bezenkova@gmail.com

В статье обобщены данные методик развития слухового восприятия О. В. Зонтовой и И. В. Королёвой, в которых описаны направления ра- боты в области слухоречевой реабилитации детей, имеющие основ- ной целью активацию у них слуховой коры. Авторами отмечается,

что слуховое восприятие является сложным процессом, предпола- гающим восприятие, различение и понимание звуков и речи с по- мощью слухового анализатора. Выделены три основных этапа после проведения кохлеарной имплантации, включающие подготовку слу- хового аппарата к различению речи, развитие спонтанной речи и на- выков слухоречевого развития. В подходе делается акцент на форми- рование центральных механизмов, обусловливающих возможность воспринимать звуки и речь, т. е. на активацию слуховой коры.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, слухоречевая реаби- литация, слуховая кора, активация слуховой коры, нейросенсорная тугоухость, глухие дети, центральные механизмы слуха.

The article provides an overview of the main methods for the development of auditory perception by O. V. Zontova and I. V. Koroleva, in which the di- rections of work in the field of hearing and speech rehabilitation of children are described, with the main goal of activating their auditory cortex. The au- thors note that auditory perception is a complex process involving the percep- tion, distinction and understanding of sounds and speech using an auditory analyzer. There are three main stages after cochlear implantation, includ- ing the preparation of the hearing aid to distinguish between speech, the de- velopment of spontaneous speech and skills of auditory speech development. The approach focuses on the formation of central mechanisms that deter- mine the ability to perceive sounds and speech, i. e. to activate the auditory cortex.

Keywords: cochlear implantation, hearing and speech rehabilitation, au- ditory cortex, activation of the auditory cortex, sensory-neural hearing loss, deaf children, central mechanisms of hearing.

Значимость активации слуховой коры у детей с кохлеарной им- плантацией (КИ) обусловлена ролью слуха в развитии речи, а затем и в языковом общении ребенка (Визель, 2017, 2020). Метод кохлеар- ной имплантации состоит в хирургическом вмешательстве в слухо- вой аппарат ребенка, а именно в подключении слухового процессора, заменяющего поврежденные слуховые пути, поставляющие внеш- ние звучания в слуховые нейроны мозга ребенка.

Слуховое восприятие является сложным процессом, предпола- гающим восприятие, различение и понимание звуков и речи с по- мощью слухового анализатора. Действие слухового анализатора при восприятии звуков подкрепляется другими модальностны-