ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.1.

Программа психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе.

Поступив в школу, ребенок становиться школьником далеко не сразу. Это становление проходит на всем протяжении обучения в начальной школе. Все дети в начале обучения сталкиваются с теми или иными сложностями, но трудности одних преходящи, проблемы же других настолько серьезны, что делают детей трудновоспитуемыми и труднообучаемыми. При отсутствии специальной помощи психологическое неблагополучие таких детей из начальной школы переходит в подростковый возраст, нередко создавая основу для делинквентного поведения.

Психолого-педагогическое сопровождение мы рассматриваем как особый вид помощи ребенку со стороны субъектов педагогического процесса, обеспечивающий его развитие в условиях образовательного процесса. В процессе сопровождения анализируются и обосновываются психолого-педагогические условия, обеспечивающие более легкую степень адаптации первоклассников к обучению в школе, через создание системы активного взаимодействия учителя, воспитателя детского сада, родителей, способствующая профилактике дезадаптации ребенка в период вхождения в школьную жизнь за счет своевременной диагностики и объективной оценки положительных и отрицательных влияний семьи на ребенка, учета психологической готовности ребенка к школе, уровня сформированности коммуникативной сферы, состояния здоровья на момент поступления в школу.

Цель программы – создать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в период адаптации, позволяющей им не только адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к новой социальной роли, но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и взаимодействия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме адаптации первоклассников, определив ее сущность и структуру.

2. Усовершенствовать систему методов и приемов психолого-педагогического сопровождения первоклассников на этапе адаптации к школе.

3. Выявить учащихся с нарушениями или отклонениями в школьной адаптации.

4. Разработать и спланировать стратегию психолого-педагогического сопровождения детей “группы риска”.

5. Осуществить консультационную, просветительскую, коррекционно-развивающую работу по устранению причин нарушений в процессе адаптации первоклассников.

Несмотря на то, что в последнее время разрабатывается много различных программ по оказанию помощи детям с проблемами в развитии, обучении, социальной адаптации, тем не менее, число “проблемных” (неуспевающих, дезадаптированных, девиантных) детей растет.

Большинство психологов сосредотачивают все усилия на оказании практической помощи в адаптации ребенка посредством коррекции, исправления отклоняющихся характеристик, т.е. работа, ведется фактически со следствиями, не затрагивая объективных глубинных причин нарушений. Психолог убеждается, что ребенок, например, невнимателен (агрессивен и пр.) и приступает к коррекционной работе по соответствующим программам. Однако нередко внешнее проблемное поведение или низкий уровень того или иного показателя имеют существенно различные внутренние причины, требующие иногда прямо противоположных методов работы. Например, если ребенок из урока в урок не отвечает на вопросы учителя, то причин такого поведения может быть больше десяти и, следовательно, столько же вариантов работы с ребенком и рекомендаций для учителя и родителей. Только глубокая комплексная диагностика может предупредить ошибочные выводы.

Направления деятельности педагога-психолога в процессе психолого-педагогического сопровождения первоклассников.

В соответствии с нашими целями и задачами программа психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе включает в себя 5 основных направлений деятельности педагога-психолога. Данные направления деятельности составляют основу годового плана психолога, а перечисленные ниже виды психологической работы могут послужить компонентами для составления педагогом-психологом плана на неделю.

|

Направления деятельности |

Виды и содержание психологической деятельности |

|

Организационно-методическая деятельность

|

1. Планирование предстоящих диагностических мероприятий, консилиумов, консультаций. 2. Подготовка необходимых методических материалов – бланков, тестов, методик, таблиц и т.п. к исследованию адаптации учащихся 1-х классов. 3. Обработка и оформление результатов исследования 1-х классов. 4. Составление отчета по результатам исследования 1-х классов. 5. Заполнение психологических карт развития учащихся. 6. Коррекция плана работы c директором, заместителем директора по УР и с руководителем ШМО по начальным классам. 7. Подготовка к ПМПк по 1-м классам, оповещение всех участвующих лиц. |

|

Психодиагностическая деятельность |

1. Диагностика готовности к обучению школе. 2. Наблюдение за учащимися 1-х классов. 3. Проведение экспертного опроса педагогов. 4. Анкетирование родителей учащихся 1-х классов. 5. Исследование школьной адаптации учащихся 1-х классов (первичное). 6. Проведение углубленной диагностики с учащимися “группы риска”. 7. Повторное исследование учащихся 1-х классов для оценки эффективности коррекционной работы. |

|

Консультационно-просветительская деятельность |

1. Индивидуальные беседы с учащимися. 2. Индивидуальное консультирование учителей и родителей учащихся 1-х классов. 3. Практико-ориентированные семинары для учителей начальных классов по темам: “Индивидуальная готовность ребенка к школе”, “Рекомендации по организации уроков в адаптационный период”, “Создание оптимальной среды обучения в начальной школе”. 4. Родительские собрания, информационные бюллетени по темам: “Готовность к школе. Советы родителям первоклассников”, “Ваш ребенок первоклассник”. 5. Проведение консультаций с социальным педагогом, фельдшером, заместителем директора по УР, учителями относительно предстоящего консилиума. 6. Проведение психолого-медико-педагогического консилиума. 7. Семинарские занятия для родителей учащихся начальных классов «Как общаться с собственным ребенком?» |

|

Коррекционно-развивающая деятельность |

1. Адаптационные занятия для учащихся 1-х классов “Первый раз в первый класс”. 2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, испытывающими затруднения в адаптации к школе. 3. Индивидуальные коррекционные занятия с психологически неблагополучными детьми с различными типами проблем. |

|

Научно-методическая деятельность |

1. Изучение личных дел учащихся: характеристика с детского сада, образование родителей, семейные и социальные условия и т.д. 2. Разработка и заполнение карт наблюдения за учащимися 1-х классов. 3. Разработка программы адаптационных занятий для 1-х классов. 4. Разработка сценариев родительских собраний. 5. Разработка семинарских занятий для учителей. 6. Разработка и планирование стратегии психолого-педагогического сопровождения. 7. Разработка и составление индивидуальных коррекционных занятий. |

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации.

Далее мы приводим основные этапы психолого-педагогического сопровождения первоклассников включающие в себя описание системы работы педагога-психолога, технологию осуществления основных видов деятельности и алгоритмы решения конкретных ситуаций.

Предварительный этап.

На предварительном этапе работа психолога по психолого-педагогическому и социальному сопровождению первоклассников начинаться со сбора информации о детях. В первую очередь это изучение личных дел учащихся: характеристика с детского сада, образование родителей, семейные и социальные условия и т.д.; проведение экспертного опроса педагогов; обработка информации о детях, полученной от воспитателей детских садов и после анкетирования родителей.

Данная информация о детях должна касаться, прежде всего, таких характеристик как: возраст ребенка, состав семьи, профессии родителей, образование отца и матери, материальное положение и бытовые условия семьи. Какой ребенок по счету в семье, какие болезни и травмы перенес. С какого времени ребенок посещает дошкольное учреждение, как долго находится в данной группе детского сада. Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье (поощрения, внушения, выговоры и др.). Кого в семье ребенок больше всего слушается, с кем чаще капризничает, кому чаще жалуется на обидчиков, с кем чаще делится своими впечатлениями и т.д. и т.п.

Сбору психологического анамнеза – истории развития ребенка, школьный психолог должен уделить особое внимание, т.к. благодаря этим сведениям можно заранее выявить различные психологические и психические расстройства у ребенка, определить причину данных проблем и в будущем наметить тактику психолого-педагогической профилактики и коррекции школьной и социальной дезадаптации с учетом этих данных.

После сбора информации о детях школьный психолог проводит диагностику готовности первоклассников к обучению в школе. Данная диагностика проводится по методике Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения». Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально учитывают особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня навыков чтения и письма.

По результатам диагностики готовности первоклассников к обучению в школе осуществляется консультационная работа с учителями и родителями учащихся. С родителями подробно обсуждается работа выполненная учащимся в рамках диагностики, рассматриваются ошибки допущенные ребенком, оделяется большое внимание тем заданиям с которыми учащийся справиться не смог. После чего родителям даются рекомендации по повышению уровня готовности к обучению в школе.

С учителями так же проводится обсуждение результатов диагностики готовности первоклассников к обучению в школе по классу. Определяются группа учащихся, на которых стоит обратить внимание и группа учащихся, которым в последствии понадобиться помощь специалистов. Учителям так же даются рекомендации по работе с данными учащимися.

Так же в рамках предварительного этапа для родителей будущих первоклассников проводится родительское собрание по теме “Готовность к школе. Советы родителям первоклассников”. В процессе данного родительского собрания школьный психолог рассказывает о типах готовности к школе, об особенностях подготовки ребенка к школе, а так же предлагает ознакомиться с рекомендациями для родителей будущих первоклассников.

С учителями будущих первоклассников педагог-психолог проводит семинар на тему “Индивидуальная готовность ребенка к школе”. В основу данного семинара положена типология детей первоклассников испытывающих трудности в обучении и поведении разработанная К.Н. Поливановой. В процессе семинара учителя начальных классов знакомятся не только с основными типами детей не готовыми к обучению, их общей характеристикой и тем как они себя ведут. Кроме этого, для каждого типа ребенка разработаны конкретные рекомендации учителю как надо вести себя с данным ребенком и что надо делать, чтобы избежать появления учебных трудностей и возможной дезадаптации учащегося. В завершении семинара каждый учитель начальных классов получает памятку с описанием основных типов детей не готовых к обучению в школе, и рекомендациями для каждого типа ребенка.

Подготовительный этап.

В рамках подготовительного этапа психолог проводит наблюдение за учащимися на уроках в расчете в день по 2 часа на класс. В процессе наблюдения психолог отмечает основные особенности поведения детей, как ребенок говорит, как сидит, как слушает учителя, отвечает ли на вопросы, как ребенок реагирует на критическую оценку учителя, часто ли отвлекается, крутиться, вертится, смотрит по сторонам, лежит на парте и т.п. Отмечается так же отношение к учению и к конкретным заданиям, охотно ли ребенок выполняет предложенные ему задания, на сколько быстро и правильно справляется с упражнениями, понимает ли инструкцию учителя, способен ли найти и исправить свои ошибки. Не мало важным в процессе адаптации ребенка является то как он относиться к учителю и к одноклассникам, умеет ли он общаться со взрослыми, может ли строить крепкие дружеские отношения с детьми. Взаимодействие ребенка с одноклассниками лучше всего проявляется не на уроке, а на перемене во время совместных игр, где психолог также может понаблюдать за ребенком. Важно выяснить есть ли у ребенка друзья, играет ли он в коллективные игру или предпочитает оставаться один, и вообще может ли ребенок общаться и конструктивно решать возникшие конфликтные ситуации.

Все данные наблюдения фиксируются в “Карте наблюдения класса” на основе которых психолог делает выводы относительно определенных детей и всего класса в целом. Эти сведения так же могут дать психологу богатый психодиагностический материал для выявления “проблемных” детей, тем более что таких детей определить не так уж и трудно, они как говориться, видны не вооруженным глазом.

Параллельно с наблюдением учащихся школьный психолог проводит работу с родителями учащихся. В первую очередь, это, конечно же, индивидуальное консультирование родителей обратившихся за помощью к психологу по проблемам адаптации ребенка к первому классу. Как уже было сказано “проблемных” детей выделить легко и легко потому, что проблемы чаще всего начинаются сразу после того, как ребенок пришел в школу. Причем бывает так, что проблема у ребенка не одна, а их сразу несколько. В основном встречаются такие проблемы как: не желание ребенка ходить в школу, рано вставать утром, не способность ребенка соблюдать правила и нормы поведения в школе, не умение ребенка сосредоточиться на уроке и выполнять все задания, отказ ребенка от выполнения домашнего задания и т.д. На индивидуальной консультации психолог должен подробно узнать историю развития и воспитания ребенка, начиная с протекания беременности. Необходимо определить причины и условия возникновения того или иного неблагополучия у ребенка, обсудить стиль семейного воспитания. В процессе консультации психолог разрабатывает ряд рекомендаций родителям по формированию благоприятной семейной ситуации, а затем и учителям по улучшению психологических условий приспособления ребенка к новой школьной среде.

Так же школьный психолог участвует в родительских собраниях первых классов, где рассказывает присутствующим о психологических особенностях процесса адаптации первоклассников, об основных трудностях связанных с ней и о причинных возникновения данных проблем. После чего психолог дает общие рекомендации родителям как оказать ребенку помощь в адаптации к школе, какой должен быть режим дня, чего нельзя делать и говорить ребенку, начинающему обучение в школе. В заключении рассказывает о том, какая психологическая работа будет проводиться с первоклассниками, и какую помощь они могут получить, обратившись к психологу.

Для учителей первых классов психолог проводит семинар по теме “Рекомендации по организации уроков в адаптационный период”. Педагог-психолог представляет учителям информацию о психофизических особенностях ребенка седьмого года жизни, об особенностях обучения первоклассников, профилактике переутомления. Далее психолог дает учителям рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период, а так же рекомендации по организации уроков.

Кроме этого, для обеспечения положительной мотивации детей к школе, к классу, к учителям в начале учебного года школьный психолог в рамках коррекционно-развивающей деятельности проводит адаптационное занятие для учащихся первых классов “Первый раз в первый класс”. Основная цель такого занятия это познакомить детей со школьными правилами; укрепить желание учиться, получать знания, показать, что знания необходимы; сформировать чувство принадлежности у детей к группе. На данном занятии дети узнают, что такое школьный распорядок дня, что такое школьные правила и почему их нельзя нарушать, как нужно вести себя на уроке и на перемене. В процессе такого занятия дети учатся успешному взаимодействию детей друг с другом и с учителем, учатся выражать свои мысли и чувства, так же адаптационное занятие воспитывает у детей культуру поведения, вызывает желание соблюдать школьные правила.

В заключение данного этапа психолог осуществляет подготовку к проведению исследования адаптации первоклассников. Планирует предстоящую деятельность, подбирает конкретные методики для выполнения поставленных задач, готовит необходимые методические материалы – бланки, тесты, методики, таблицы и т.п. При этом у психолога должен быть составленный на основе данных анамнеза и наблюдения примерный список детей, на которых следует обратить особое внимание в процессе предстоящего исследования.

Основной этап.

В основе этого этапа лежит психодиагностическое исследование адаптации первоклассников. Данная диагностика проводится в соответствии с разработанной нами программой «Исследование адаптации первоклассников». Данная программа является «Авторской», ей был присвоен соответствующий статус (решение Республиканского экспертного совета от 06.06.2008 г. № 37). Кроме того, апробация данной программы осуществлялась в рамках диссертационного исследования в период с 2010 – 2013 учебные года (см. показатель 4.5.). Анализ результатов данного исследования показал, что предложенные нами показатели и критерии оценки адаптации ребенка к школе являются диагностичными для определения уровня школьной адаптации. Данные результаты были опубликованы в Международном журнале «Вопросы психологии» № 4, 2012 г.

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе существует немало программ применимых для исследования адаптации первоклассников. Однако, большинство из них носят характер индивидуальной диагностики, что в свою очередь занимает много сил и времени как в проведении так и в обработке результатов. Поскольку в большинстве школ от 3 до 8 первых классов, возникла идея разработать программу исследования адаптации первоклассников с использованием надежных, апробированных методов, удобную в использовании и применении, а так же не требующую каких-либо существенных временных ресурсов и затрат.

Цели программы - на начальных этапах обучения исследовать процесс адаптации первоклассников к школе, а так же сделать прогноз на дальнейшее их развитие.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать процесс адаптации всех первоклассников.

2. Выявить детей с нарушениями или отклонениями в школьной адаптации.

3. Определить причины нарушений в адаптации учащихся.

4. Провести консультационную и коррекционную работу по устранению причин нарушений в процессе адаптации первоклассников.

Научно-практическая новизна программы заключается в том, что нами предложена новая схема исследования адаптации первоклассников с использованием комплекса взаимодополняющих апробированных методов, адекватных нашим целям и задачам. Кроме этого, была разработана собственная система интерпретации и обработки результатов, с помощью которой были выделены условные критерии оценки течения адаптации первоклассников.

Программа исследования адаптации первоклассников реализуется психологом в рамках диагностической деятельности с учащимися, входящей в годовой план психологической работы, заверенный директором школы.

Диагностика адаптации первоклассников состоит из пяти методик:

1. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой. Методика помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает учебный процесс, для чего он ходит в школу.

2. Методика исследования мотивации учения М.Р. Гинзбург. Методика направлена на изучение сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива.

3. Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан). С помощью методики определяется уровень школьной тревожности, анализируются школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт.

4. Цветовой тест Люшера (модификация Л.А. Ясюковой). Этот метод направлен на определение эмоционального состояния ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных эмоций в определенных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка. А так же особенности работоспособности учащегося.

5. Анкета «Изучение поведенческих особенностей учащихся». Данный метод позволяет выявить формы дезадаптированного поведения ребенка, а также особенности его взаимоотношений с окружающими.

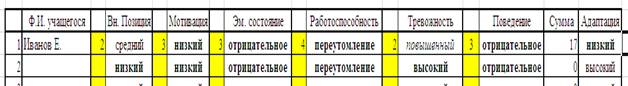

Для облегчения работы психолога по обработке результатов тестирования мы используем разработанный в программе Microsoft Office Excel электронный обработчик. В данный обработчик психолог заносит баллы полученные ребенком за каждое задание, а программа автоматически выводит уровень адаптации ребенка в школе (см. рисунок 1).

Рис. 1. Электронный обработчик исследования адаптации первоклассников к школе.

По окончании исследования психолог анализирует ответы учащихся, дает им интерпретацию, учитывая поведение ребенка во время исследования, данные наблюдения, опроса учителей и родителей учащихся. Затем психолог пишет на каждого ребенка заключение, в котором описывает общие характеристики процесса адаптации ребенка, выделяет особенности и делает прогноз.

После обработки протоколов, интерпретации результатов исследования, заполнения бланков заключений по всем учащимся педагог-психолог составляет подробный отчет в котором описывает результаты исследования детей по каждой методике, делает анализ по классам и параллели в целом, в заключении пишет выводы.

В конечном итоге, педагог-психолог выделяет “группу риска” из следующих категорий детей:

- дети с психологическим неблагополучием;

- дети с проблемами в обучении;

- дети с проблемами в поведении.

К детям с психологическим неблагополучием в данном случае мы относим социально и педагогически запушенных детей, детей из проблемных и неблагополучных семей, детей с эмоциональными проблемами, например, повышенный уровень тревожности и детей с проблемами в поведении.

Учащихся “группы риска” школьный психолог ставит на так называемый психологический учет для того, чтобы в дальнейшем отслеживать развитие данных учащихся в рамках психолого-педагогического сопровождения.

После составления отчета психолог приглашает каждого учителя первоклассников на индивидуальную беседу, в процессе которой обсуждает результаты исследования в целом по классу и в отдельности по каждому ребенку, акцентирует свое внимание на детях “группы риска”, дает общие рекомендации. В заключение беседы педагог-психолог предоставляет учителю копию отчета результатов исследования адаптации первоклассников.

После обсуждения со всеми учителями первых классов результатов исследования педагог-психолог проводит семинар для учителей начального звена “Создание оптимальной среды обучения в начальной школе”. Основная цель семинара – предоставление учителям информации и методических рекомендаций по построению благоприятной, образовательной среды в начальной школе, и конкретно в первом классе. Данные рекомендации касаются, прежде всего, основных форм организации деятельности детей на уроке. Сюда входит создание соответствующего режима дня; особое планирование времени урока и организации его содержания, а не просто организации динамических пауз в середине урока; формирование у детей школьных навыков; формирование определенного ритма работы на уроке и изменение продолжительности периодов сосредоточения по мере адаптации детей; учет индивидуальных особенностей первоклассников и т.д. Кроме этого раскрываются вопросы обеспечения дисциплины, перечисляются дисциплинарные методы, применяемые после совершения нарушения и дисциплинарные методы по предотвращению недисциплинированного поведения.

Помимо этого, в процессе третьего этапа работы педагог-психолог подготавливает аналитическую информацию для проведения психолого-медико-педагогического консилиума по первым классам. Для этого психолог основывается не только на данных своего исследования, но и проводит консультации со школьным фельдшером выясняя, нет ли каких-либо серьезных заболеваний у детей первых классов, способных оказывать существенное влияние на учебную деятельность ребенка.

Далее проводится психолого-медико-педагогический консилиум, на котором присутствуют представители администрации школы, учителя начальных классов, педагог-психолог, социальный работник и фельдшер школы. В процессе консилиума происходит обмен информацией между всеми его участниками относительно конкретных учеников и параллели в целом. После завершения обсуждения происходит разработка и планирование стратегии сопровождения каждого “проблемного” ребенка, заполняется бланк заключения консилиума по данному школьнику. В данной стратегии сопровождения каждый участник образовательного процесса выполняет определенные функции. Функции учителя обеспечить оптимальное и безболезненное вхождение ребенка в школьную жизнь, создать благоприятную атмосферу и соответствующие щадящие условия для успешной адаптации ребенка к обучению в школе, а так же провести необходимую работу с родителями учащихся по устранению негативного влияния семьи на ребенка. Функциями фельдшера являются контроль за состоянием здоровья ребенка, поддержание здорового образа жизни ребенка, по возможности назначение необходимого лечения. Функциями социального педагога контроль за соблюдением социальных, жилищно-бытовых условий, а так же взаимоотношений в семье ребенка.

Основная роль в психолого-педагогическом сопровождении “проблемного” ребенка отдается педагогу-психологу. Психолог осуществляет планирование совместных действий с классными руководителями первых классов по повышению уровня адаптации учащихся к школе. Так же проводит индивидуальные консультации родителей первоклассников по результатам исследования адаптации. Эти консультации проводятся по желанию родителей, которые хотят узнать результаты и итоги исследования своих детей. Кроме этого, отдельно проводятся консультации родителей по приглашению учителя для обсуждения возникших у ребенка учебных и психологических трудностей. В процессе данной работы психолог пытается выяснить причины тех или иных отклонений в развитии ребенка, предлагает родителям различные диагностические методики на определение семейной ситуации, стиля воспитания и т.д., дает общие рекомендации. Если после первой консультации психологу не удалось обсудить все возможные варианты решения проблем ребенка, то следует пригласить родителей еще на несколько встреч.

После того, как основная работа с родителями ученика входящего в “группу риска” будет завершена, только тогда с согласия родителей психолог переходит к индивидуальной работе с ребенком.

Заключительный этап.

Исходя из выделенных нами категорий детей “группы риска” коррекционную работу педагога-психолога на этом этапе можно разделить на два вида: групповая работа с детьми, с проблемами в процессе адаптации и индивидуальная работа с учащимися имеющими проблемы психологического и учебного характера. В начале данного этапа психолог начинает проводить групповые коррекционно-развивающие занятий для детей с низким уровнем адаптации к школе.

Практически одновременно с групповой работой психолог начинает проведение индивидуальной углубленной диагностики “проблемных” детей направленной на выявление причин психологических нарушений в развитии ребенка. В процессе диагностической деятельности нами были разработаны две схемы изучения данных групп детей первых классов: для детей с учебными трудностями и для детей с психологическим неблагополучием.

Схема диагностического обследования ребенка с учебными трудностями.

1. Изучение скорости и точности переработки информации. Одними из основных жалоб учителей и родителей являются жалобы на быструю умственную утомляемость и сниженную умственную работоспособность ребенка; на невозможность ребенка сдержать обещание, составить план и следовать ему; на вялость, сонливость ребенка в одиночестве и двигательную расторможенность в многолюдной и шумной обстановке; на значительные сложности в формировании произвольного внимания: неустойчивость, отвлекаемость, трудности концентрации, отсутствие распределения, проблемы с переключением и т.д. и т.п. Все эти и другие похожие проблемы возникают у ребенка как следствие минимальных мозговых дисфункций.

Тест Тулуз-Пьерона: данная методика используется нами для изучения свойств внимания (концентрация, устойчивость, переключаемость), а так же для выявления минимальных мозговых дисфункций, которые могут оказывать существенное негативное влияние на работоспособность ребенка, его сосредоточенность, волевую регуляцию, личностные характеристики. Благодаря этому тесту можно определить тип минимальных мозговых дисфункций и дать соответствующие рекомендации.

2. Изучение речевого развития. Для того, чтобы ребенок мог следить за рассказом учителя и понимать то, что слышит ему необходим определенный уровень речевого развития. Если речь ребенка еще не выделилась из его образного мира, не стала инструментом общения и мышления, то ребенком могут запоминаться и усваиваться отнюдь не то, что реально ему объясняют.

Методика “Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых конструкций”: это задание позволяет оценить узнавание и правильное понимание ребенком инвертированных и пассивных речевых конструкций.

Методика “Понимание условия задач”: данное задание позволяет оценить понимание ребенком задач разного типа, вызывающих наиболее частные затруднения в понимании их условий.

Причинами слабого уровня речевого развития могут быть следующие:

- социально-педагогическая запущенность;

- повышенная тревожность;

- замкнутость, необщительность;

- нейродинамическая ригидность с замедленной врабатываемостью;

- минимальные мозговые дисфункции (ММД);

- элементы аутизма в поведении;

- ограниченность визуальной или кинестетической репрезентативной системой;

- неразвитость речевой памяти.

3. Изучение понятийного мышления. Понятийное мышление необходимо как основа для усвоения научных понятий, без нее научные знания лишь заучиваются, но не превращаются в понятия. Ребенок не может ими пользоваться, так как отсутствует структура, необходимая для их обобщения и переноса. Изучаемое в школе будет использоваться ребенком для ответов на уроках, и забываться, едва он окажется вне ее стен.

Методики “Интуитивный речевой анализ-синтез”, “Интуитивный визуальный анализ-синтез ”: эти методики позволяют выяснить, способен ли ребенок самостоятельно разбираться в каких-либо научных построениях школьной программы, видит ли он смысл в том, что ему приходиться делать на уроках. Способен ли он понять суть выученного материала и использовать школьные знания в личном опыте.

Методики “Речевые аналогии”, “Визуальные аналогии”: данные задания позволяют выяснить, в состоянии ли ребенок понимать суть формул и правил, пользоваться которыми его обучают на уроках, а так же смысл законов, взаимосвязей между явлениями окружающего мира, о которых он узнает, постигая основы наук.

4. Изучение кратковременной памяти. Часто бывает так, что мышление детей развито нормально, но в процессе урока они не могут воспринимать материал из-за малого объема кратковременной памяти. Учителя ошибочно относят таких детей к категории интеллектуально недоразвитых. Родители в свою очередь перестают доверять учителю, так как дома ребенок все понимает и делает правильно.

Методика “Кратковременная речевая память”: при слабом развитии кратковременной речевой памяти ребенок может не понимать объяснений учителя или обращенных к нему вопросов, если они не повторены по 2 – 3 раза. Особые сложности он будет испытывать при объяснении нового материала.

Методика “Кратковременная зрительная память”: при слабо развитой зрительной памяти наличие наглядной информации не улучшит запоминание материала. Ребенок может вообще не обратить на нее никакого внимания. Или же, напротив, изобилие наглядной информации без достаточных речевых разъяснений может осложнять процессы восприятия и запоминания материала.

Для детей с низким уровнем развития

познавательной сферы мы разработали “Программу развития и коррекции

познавательной сферы младших школьников с трудностями в обучении”. Цель данной

программы ![]() коррекция и развитие познавательных

процессов детей младшего школьного возраста на ранних стадиях обучения. Программа

способствует повышению уровня развития памяти, внимания, мышления, а так же

речевого развития до уровня соответствующего данному возрасту.

коррекция и развитие познавательных

процессов детей младшего школьного возраста на ранних стадиях обучения. Программа

способствует повышению уровня развития памяти, внимания, мышления, а так же

речевого развития до уровня соответствующего данному возрасту.

Схема диагностического обследования ребенка с психологическим неблагополучием.

1. Изучение причин проблемного поведения ребенка.

Тест Тулуз-Пьерона: данная методика позволяет выявить тип мозговых дисфункций оказывающий непосредственное влияние на поведение ребенка, например:

- гиперактивность ребенка, т.е. двигательная расторможенность, вынужденная, неуправляемая реактивность, сочетающаяся с повышенной возбудимостью, переключаемостью и утомляемостью. Поведение реактивных детей направляется окружающими вещами, предметами, людьми. Дети обязательно должны дотронуться до всего, что попадается им на глаза, взять в руки даже те предметы, которые им абсолютно не нужны. Они включаются в беседу, если рядом кто-то разговаривает, отвечают, хотя их никто не спрашивает. Свое поведение они не контролируют, сначала действуют, а только потом понимают, что произошло. На резкое замечание реактивные дети дают резкий ответ. Попытки сдержать реактивного ребенка приводят к тому, что он начинает действовать по принципу отпущенной пружины. Если учитель его отругает, он может в ответ накричать на него или ударить соседа по парте, сбросить книги со стола. Обычно они не у кого не вызывают сочувствия, а только раздражение, осуждение и неприязнь. Постепенно их окружает барьер отторжения. Именно это и порождает ответную агрессию.

- медлительность ребенка. Обычно дети этого типа хорошо видны по внешним поведенческим признакам (замедленность действий, речи, реакций). Если учитель, не дождавшись ответа, повторяет вопрос еще раз, то тем самым только усугубляет ситуацию. Ребенок воспринимает его как новый стимул, реакция на который также начинает формироваться с существенной задержкой. Если вопрос повторяется несколько раз, то ригидный ребенок прекращает попытки сформулировать ответ и замолкает совсем, даже если знает, что следовало сказать. Учитель, в свою очередь, убеждается в абсолютной тупости ученика, который даже на повторенный несколько раз простейший вопрос так и не смог ответить. Учитель в скором времени прекращает безуспешные попытки что-либо вытянуть из этого ученика и с уверенностью рекомендует его во вспомогательную школу. Он обычно не верит хорошо выполненным домашним заданиям, считая, что сам ребенок принимал в них минимальное участие.

- активность ребенка. Дети этого типа активно включаются в любую деятельность, но работают недолго, так как быстро утомляются и не могут произвольно регулировать свою работоспособность. Поэтому их часто ругают за лень, безволие, не желание потрудиться, довести начатое до конца. Так как учитель видит, что ребенок отвлекается вместо того, чтобы закончить работу. Они кажутся способными, но не собранными. Поэтому взрослые стараются помочь им в воспитании воли, чтобы дети смогли реализовать имеющийся в них потенциал. Дома отцы по-своему пытаются сделать их волевыми, а мамы – аккуратными и организованными. Часто их отдают в различные спортивные секции, что тоже ничего не меняет.

2. Изучение семейной ситуации и семейного неблагополучия ребенка.

Рисунок семьи: эта методика в первую очередь предназначена для выявления особенностей внутрисемейных отношений и эмоциональных проблем. С помощью данной методики можно выявить такие особенности семейных отношений как: распределение семейных ролей; благоприятность и не благоприятность семейной ситуации; отвержение ребенка членами семьи; эмоциональная зависимость членов семьи друг от друга; нарушение эмоциональных контактов, их недостаточность или конфликтность; неудовлетворенность ребенка в эмоциональном тепле, любви, заботе и ласке; конфликтные и агрессивные отношения в семье и т.д.

Методика “Цветик - восьмицветик”: методика направлена на выявление отношения ребенка к членам семьи, их отношения к ребенку, основных психических состояний, испытываемых ребенком в семье.

3. Изучение эмоциональных и личностных особенностей ребенка.

Рисунок “Несуществующее животное”: данная методика позволяет выявить такие эмоциональные особенности ребенка как: депрессию, снижение настроения; тревогу, эмоциональную напряженность; эмоциональную лабильность; эмоциональную ригидность; различные компоненты сферы общения: экстравертность, интровертность, демонстративность; проблемы социализации; различные типы агрессии: повышенная агрессивность, склонность к вербальной агрессии, боязнь агрессии и защитная агрессия, невротическая агрессия; реакцию на эмоциональную нагрузку; признаки возможной психической патологии.

4. Изучение социальной и педагогической запущенности ребенка.

Рисунок человека: данная методика способна определить уровень умственного развития ребенка; нарушения обучаемости; демонстративность; отказ от общения, отстраненность; агрессивность; негативизм; асоциальность; антисоциальность; показатели интереса к сексуальной сфере: повышенная значимость сексуальной сферы, избегание сексуальной тактики, несформированность половой идентификации; признаки возможной психической патологии.

5. Изучение межличностных отношений ребенка с окружающими.

Методика Рене-Жиля: предназначена для исследования сферы межличностных отношений ребенка. Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, а так же его взаимоотношений с окружающими. Направленность методики – выявление особенностей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми.

После проведения углубленной диагностики “проблемных” детей педагог-психолог обрабатывает и интерпретирует результаты исследования каждого ребенка, составляет отчет, разрабатывает рекомендаций родителям и учителям. Затем психолог приглашает на повторную консультацию родителей для обсуждения результатов углубленной диагностики ребенка.

С учителями результаты данной диагностики психолог не обсуждает, он только дает некоторые рекомендации, разработанные на основе выявленных трудностей ребенка.

После проведения консультационной работы педагог-психолог опять же с согласия родителей приступает к индивидуальной коррекционно-развивающей работе с ребенком (при условии, что она необходима), разрабатывает и составляет план индивидуальных коррекционных занятий.

В процессе нашей работы с психологически неблагополучными детьми вы выявили ряд особенностей свойственных этим детям. Это такие особенности как повышенный уровень тревожности, неуверенность в себе, заниженная или завышенная самооценка, не умение общаться и налаживать дружеские отношения с детьми, проблемы и конфликты с одноклассниками и т.п. В связи с этим нами были разработаны и апробированы в течение трех лет две программы для работы с психологически неблагополучными детьми младшего школьного возраста. Это “Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с проблемами в общении “Давай дружить!” и “ Программа развивающих занятий по повышению самооценки и уверенности в себе “Поверь в себя!”.

Так же для учащихся с проблемами в поведении нами была разработана программа практических занятий для учащихся имеющих трудности в поведении. Данная программа разработана для работы с агрессивными, конфликтными, вспыльчивыми учащимися.

После завершения всех групповых занятий психолог проводит повторное исследование первоклассников для определения результатов коррекционной работы. Затем подводит итоги, обсуждая результаты с учителем и родителями ребенка.

Иногда бывает так, что даже после проведения всех коррекционно-развивающих мероприятий психолог обнаруживает, что состояние ребенка практически не изменилось. В таких случаях, в первую очередь нужно порекомендовать ребенка другим специалистам, например, психотерапевту, психиатру, невропатологу, т.к. может существовать вероятность того, что причины проблем ребенка находятся в более глубоких, серьезных нарушениях развития.

Во вторую очередь, нужно пригласить на консультацию родителей и выяснить у них, на сколько добросовестно они выполняли рекомендации психолога, что делали для того, чтобы состояние ребенка улучшилось и т.п. Часто выясняется, что родители ничего не предпринимали для улучшения психологического благополучия ребенка, и не следовали рекомендациям психолога. Возможно, именно поэтому состояние ребенка не изменилось, т.к. причины его психологических проблем могут быть в неблагополучной семейной ситуации, когда ребенок родителями отвергнут, когда родителям не до него. Конечно, в этом нет вины педагога-психолога, т.к. в одиночку справляться с проблемами чужих, можно сказать незнакомых тебе детей очень тяжело. Работа должна проходит в комплексе по схеме психолог – учитель – родитель, а не психолог-учитель или что еще хуже только психолог.

Для того чтобы привлечь родителей к проблемам своих детей, научить их слушать, слышать и понимать ребенка мы разработали программу практических занятий для родителей учащихся начальных классов. Цель таких занятий – повышение психологической компетентности родителей, способствующей оптимизации детско-родительских отношений; создание положительной психологической атмосферы в семье. Основные задачи семинара: дать элементарные психологические знания родителям о семье и особенностях семейных отношений; научить навыкам конструктивного взаимодействия общения; научить принимать, понимать и доверять друг другу; осознание родителями важности родительского внимания и воспитания.

Несмотря на то, что коррекционная работа с детьми завершена, психолог продолжает отслеживать “проблемных” детей в течение всего учебного года. Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение первоклассников является одним из приоритетных и важных направлений в деятельности педагога-психолога.

В конце года педагог-психолог проводит повторную диагностику уровня адаптации учащихся первых классов для оценки эффективности психолого-педагогического сопровождения.

Циклограмма деятельности психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе.

|

СЕНТЯБРЬ |

|

|

· Изучение личных дел учащихся. · Проведение семинара для учителей первых классов “Индивидуальная готовность ребенка школе”. · Проведение родительского собрания “Готовность к школе. Советы родителям первоклассников”. |

1 неделя |

|

· Наблюдение за учащимися во время уроков. · Проведение диагностики готовности первоклассников к обучению в школе. · Проведение адаптационных занятий с учащимися первых классов “Первый раз в первый класс”. |

2 неделя |

|

· Наблюдение за учащимися во время уроков. · Семинар для учителей первых классов по теме “Рекомендации по организации уроков в адаптационный период”. · Проведение родительского собрания во всех первых классах “Ваш ребенок первоклассник”. |

3 неделя |

|

· Наблюдение за учащимися во время уроков. · Проведение экспертного опроса педагогов. · Анкетирование родителей учащихся первых классов. |

4 неделя |

|

· Индивидуальное консультирование учителей и родителей первоклассников по проблемам адаптации. |

В течение месяца |

|

ОКТЯБРЬ |

|

|

· Проведение диагностики адаптации первоклассников к школе. |

1 неделя |

|

· Обработка и интерпретация результатов исследования каждого ребенка. · Заполнение психологических карт учащихся. · Составление отчета, подготовка аналитической информации по классам и параллели в целом. |

2 неделя |

|

· Обсуждение результатов исследования каждого ребенка с классным руководителем. · Индивидуальные консультации родителей по результатам исследования ребенка. |

3 неделя |

|

· Проведение семинара для учителей начальных классов “Создание оптимальной среды обучения в начальной школе”. |

4 неделя |

|

НОЯБРЬ |

|

|

· Проведение консультаций с заместителем директора по УР, социальным педагогом, фельдшером относительно предстоящего консилиума. · Подготовка к ПМПК, составление плана обсуждения. · Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по результатам исследования. · Разработка и планирование стратегии психолого-педагогического сопровождения каждого школьника. |

1 неделя |

|

· Индивидуальные консультации родителей детей с различными типами проблем. · Планирование совместных действий классных руководителей и психолога. · Разработка схем углубленной диагностики детей “группы риска”. |

2 неделя |

|

· Проведение углубленной диагностики детей “группы риска”. · Обработка и интерпретация результатов исследования каждого ребенка. · Составление отчета по результатам углубленной диагностики, разработка рекомендаций родителям и учителям. |

3 неделя |

|

· Повторные индивидуальные консультации родителей детей “группы риска” по результатам углубленной диагностики. · Разработка и составление плана индивидуальных коррекционных занятий с данными детьми (по запросу родителей). |

4 неделя |

|

· Проведение корекционно-развивающих занятий для детей с низким уровнем адаптации к школе. |

В течение месяца |

|

ДЕКАБРЬ |

|

|

· Проведение корекционно-развивающих занятий для детей с низким уровнем адаптации к школе. · Проведение различных видов коррекционных занятий с детьми “группы риска” (по запросу родителей). · Проведение практических занятий для родителей учащихся начальных классов «Как общаться с собственным ребенком?». |

В течение месяца |

|

АПРЕЛЬ |

|

|

· Проведение повторного исследования первоклассников с низким уровнем адаптации к школе для определения эффективности коррекционной работы. · Составление отчета по результатам повторного исследования первоклассников с низким уровнем адаптации к школе. |

В течение месяца |

Планируемые результаты программы:

1. Успешная адаптация учащихся 1-х классов к процессу школьного обучения.

2. Формирование и развитие познавательных процессов учащихся и, как следствие, повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний.

3. Высокий уровень профессиональной компетентности и мотивации педагогов в рамках осуществления психолого-педагогического сопровождения.

4. Психолого-педагогическая компетентность родителей по вопросам адаптации ребенка к школе.

Критерии эффективности реализации программы психолого-педагогического сопровождения:

- положительная динамика адаптационных возможностей и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы;

- повышение уровня познавательного развития и готовности учащихся 1-х классов к обучению школе;

- рост психолого-педагогической компетентности педагогов, наличие новых эффективных форм работы с детьми и родителями;

- рост психолого-педагогической компетентности родителей, повышение активности участия родительской общественности в образовательном процессе.

Список литературы.

1. Ануфриев А.Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. — М.: Издательство "Ось-89", 1997.

2. Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. – СПб. 2005.

3. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М. 2006.

4. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – М. 2004.

5. Гариен М. Мальчики и девочки учатся по-разному. Руководство для учителей и родителей: Пер. с англ. / М. Гариен. – М.: ООО “Издательство Астрель”, 2004.

6. Детская практическая психология: Учебник / Под ред. Т.Д. Марцинковской. — М.: Гардарики, 2000.

7. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие. – СПб. 2004.

8. Лохов М.И., Фесенко Ю.А., Рубин М.Ю. Плохой хороший ребенок. Проблемы развития, нарушения поведения, внимания, письма и речи. 2-е издание. СПб, 2005.

9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: ООО Изд-во “Речь”, 2001.

10. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М. 2005.

11. Поливанова К.Н. Такие разные шестилетки. Индивидуальная готовность к школе: диагностика и коррекция. – М. 2003.

12. Практическая психология образования. Под ред. Дубровиной И.В. – СПб. 2004.

13. Практикум по возрастной психологии. Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб. 2002.

14. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. М. – Изд-во ЭКСМО Пресс, 2001.

15. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.

16. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка: Методические рекомендации. – М.: Айрис-пресс, 2005.

17. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2005.

18. Сорокина В.В. Психологическое неблагополучие детей в начальной школе. Диагностика и пути преодоления. – М.: Генезис, 2005.

19. Степанова О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

20. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. — Ярославль: Академия развития, 1996.

21. Шевердина Н.А. Тестирование будущих первоклашек. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

22. Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.

23. Шмидт В.В. Диагностико-коррекционная работа с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2005.

24. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 3.— М.: Генезис, 1998.

25. Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников. – СПб. 2003.

Условия реализации программы:

Психолого-педагогическое обеспечение:

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных;

• комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение.

Программное обеспечение:

- Программа коррекционно-развивающих занятия по адаптации первоклассников к школьному обучению.

- Программа развития и коррекции познавательной сферы младших школьников с трудностями в обучении.

- Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с трудностями в поведении.

- Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с проблемами в общении «Давай дружить!»

- Программа развивающих занятий по повышению самооценки и уверенности в себе «Поверь в себя!»

Методическое обеспечение:

- Методический комплект Л.А. Ясюковой часть 1.

- Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой.

- Методика исследования мотивации учения М.Р. Гинзбург.

- Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан).

- Цветовой тест Люшера (модификация Л.А. Ясюковой).

- Анкета «Изучение поведенческих особенностей учащихся».

- Проективные методики: методика Рене-Жиля, рисунок человека, рисунок “Несуществующее животное”, рисунок семьи.

Кадровое обеспечение

В МАОУ СОШ № 31 имеется ставка педагога-психолога, социального педагога, 11 учителей начальных классов.

Материально-техническое обеспечение:

· кабинет психолога (стол письменный и журнальный, 4 пуфика, 3 шкафа, 2 кресла, 2 стула);

· кабинет социального педагога (стол письменный, стул, шкаф).

Информационное обеспечение: доступ к сети Интернет.

Анализ реализации программы психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе за три последовательных года.

Введение ФГОС НОО требует наиболее продуктивной и усиленной работы всех школьных служб, в том числе и работы школьного психолога. Выровнять стартовые возможности детей, создать условия для формирования УУД в соответствии ФГОС реально при организации психолого-педагогического сопровождения.

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.

Первоклассники начинают учиться по новым стандартам, в сложный для них период адаптации к школе. Адаптация первоклассников – это приспособление к школе как среде своего развития и жизнедеятельности, адаптация часто предполагает страх, поэтому психолого-педагогическое сопровождение на данном этапе просто необходимо. Для контроля за развитием учащихся, за оценкой комфортности образовательной среды и уровнем ее безопасности для детей, учитывая новые требования разработана и реализуется программа психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе.

Программа является долгосрочной, она отражает уже имеющийся опыт школы в организации психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности учащихся на уровне начального общего образования. В программе определены содержание и формы дальнейшей совместной деятельности участников образовательных отношений, обеспечивающих развитие индивидуальности и воспитание личности ребенка.

Программа психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе разработана в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 31. Общий контроль над реализацией программы осуществляется директором школы, а связующим звеном является педагог-психолог. Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УР и ВР. Промежуточные результаты работы по программе анализируются на педагогических советах, психолого-медико-педагогическом консилиуме, родительском классном собрании 1-х классов. Продолжительность реализации программы – 1 год.

При реализации программы в обязательном порядке принимают участие следующие специалисты: администрация школы; классные руководителя 1-х классов; родители (законные представители) первоклассников; учителя-предметники; педагог-психолог; социальный педагог; фельдшер школы.

При переходе на новые стандарты основными направлениями работы по психологическому сопровождению остаются: психодиагностическая, консультационно-просветительская, коррекционно-развивающая деятельность.

В рамках психодиагностической деятельности проводятся следующие диагностические обследования.

Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе. Проведение данной диагностики, дает возможность реализации двухуровневой системы оценки готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе. На первом уровне проводится скрининг-диагностика по результатам которой, выделяется группа детей не отвечающая требованиям готовности. На втором уровне с данной группой детей проводится углубленное индивидуальное психологическое обследование, ориентированное на оценку отдельных сторон психологического развития ребенка, и последующая психолого-педагогическая оценка на основе которой, строится комплексное сопровождение ребенка в образовательной среде. По результатам диагностики готовности первоклассников к обучению в школе с учителями и родителями учащихся проводится соответствующая консультационная работа.

Результаты диагностики позволяют оценить у учащихся уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности. Кроме этого, результаты диагностики готовности ребенка к школе рассматриваются как стартовая (входная) диагностика в составе мониторинга метапредметных умений учащихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО).

Диагностика адаптации первоклассников к школе. Данная диагностическая работа позволяет выделять отдельные проблемные психологические аспекты в развитии ребенка, что оказывает существенную помощь в определении причин нарушений адаптационного процесса ребенка. Так же результаты исследования адаптации первоклассников используются в качестве информационного материала для организации психолого-педагогической профилактики нарушений в процессе адаптации учащихся первых классов с целью их предупреждения.

По результатам данного исследования определяется не только уровень адаптации ребенка к школе, но и основные наиболее частные трудности в развитии младшего школьника. Соответственно это позволяет сделать определенные выводы относительно причин возникших у ребенка трудностей в процессе адаптации к школе и в последствие является ключевым моментом в разработке стратегии психолого-педагогического сопровождения первоклассника.

Кроме этого, результаты диагностики внутренней позиции школьника, мотивации учения рассматриваются в составе мониторинга личностных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В данном случае критериями оценки личностных универсальных учебных действий выступали: уровень внутренней позиции школьника; уровень мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; уровень учебно-познавательного интереса.

Диагностика проблем в обучении и развитии учащихся группы риска. Данная диагностика также позволяет определить сформированность отдельных сфер и психических процессов ребенка в соответствии с возрастными нормативами, а так же выявить основные нарушения в развитии познавательной сферы младших школьников. Таким образом, на основе результатов данной диагностической работы разрабатываются индивидуальные стратегии психолого-педагогического сопровождения детей группы риска. А так же программа развития и коррекции познавательной сферы младших школьников с трудностями в обучении.

Диагностика особенностей в поведении первоклассников. Анализ данной диагностической работы дает богатый информационный материал для выявления нарушений механизмов личностной адаптации ребенка. Так, причинами например, причинами гиперактивного поведения могут быть минимальные мозговые дисфункции. А причинами агрессивного, конфликтного поведения могут быть особенности семейного воспитания. Кроме того, данное диагностическое исследование позволяет выявить детей, которым необходима дополнительная помощь со стороны врача-психиатра или врача-психоневролога. Опыт работы показывает, что в данном случае результаты диагностики были безошибочными и в последствии ребенку назначалось соответствующее лечение.

Диагностика нарушений в учебной деятельности и школьной адаптации первоклассников. Результаты диагностики особенностей в поведении и диагностики нарушений в учебной деятельности и школьной адаптации первоклассников позволяют выявить приспособлен ли ребенок к школьному режиму; принимает ли как должное новый распорядок; переживает ли свои учебные успехи и неуспехи; нуждается ли ребенок в дополнительной помощи; как ребенок преодолевает трудности в работе; жалуется ли ребенок на товарищей по классу, обижается на них; справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без напряжения. На основе данных результатов педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. были разработаны методические рекомендации учителям и родителям учащихся.

Результаты всех диагностических обследований заносятся в индивидуальные карты психологического развития учащихся, а так же составляется аналитический отчет, в котором представлены итоговые таблицы по результатам исследования. Таким образом, педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. ведется психологический мониторинг индивидуального развития учащихся, в котором прослеживается динамика интеллектуального и личностного развития.

Таким образом, диагностическая деятельность педагога-психолога Соловьевой Д.Ю. с учащимися, учителями и родителями в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации к школе способствует своевременному выявлению учащихся с нарушениями в учебной деятельности и школьной адаптации.

На основе результатов исследований были определены причины данных нарушений, проведена соответствующая консультационная и коррекционная работа. Результаты диагностических обследований активно использовались при разработке стратегий сопровождения учащихся.

В рамках консультационно-просветительской деятельности проводятся следующие мероприятия.

Реализовать требования к результату освоения основной образовательной программы в соответствии с новым стандартом невозможно без изменения позиции учителей и родителей. В связи с этим, педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. была организована просветительская работа с учителями и родителями первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Так же осуществляется размещение рекомендаций на сайте школы (страница психолога).

Работа с педагогическим коллективом.

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с различными категориями детей (детьми с особыми образовательными потребностями, одаренными детьми, детьми – представителями различных этнических и субкультурных общностей). В этих условиях основной задачей следует считать обеспечение психолого-педагогической подготовки учителя, овладение им различными методиками диагностики психического развития и обученности ребенка.

Выделение работы с педагогами в отдельное направление работы обусловлено задачей психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе образования, решение которой требует не только развития личности учащегося, но и развития личности педагога как участника образовательных отношений. Без обновления и расширения психологических знаний учителей начальных классов по возрастной психологии, организации и проведению современного личностно ориентированного урока с учетом результатов психологического мониторинга индивидуального развития ребенка невозможно ни формирование индивидуальных траекторий развития младших школьников, ни получение планируемых результатов освоения образовательных программ.

В рамках просветительской деятельности с учителями педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. ставились следующие задачи:

· развивать ключевые профессиональные компетентности педагогов (коммуникативную, информационную, рефлексивную);

· совершенствовать профессиональные умения в реализации системно-деятельностного подхода и использовании современных образовательных технологий;

· обновить и расширить психологические знания педагогов по возрастной психологии и психологии личности;

· формировать навыки учебного и межличностного сотрудничества;

· совершенствовать профессиональные умения педагогов в области проектирования индивидуальных траекторий развития младших школьников на основе педагогической диагностики и планируемых результатов освоения образовательной программы;

· совершенствовать профессиональные умения в области психологического аспекта проектирования и проведения современного урока в начальной школе, ориентированного на развитие личности младшего школьника, формирование универсальных учебных действий, реализацию системно-деятельностного подхода.

Традиционно в работе с учителями педагог-психолог Соловьева Д.Ю. использует как групповые, так и индивидуальные формы работы: психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, семинар с элементами практикума, психологическую игру, самодиагностику (обучающую диагностику). Опыт показал, что продолжением групповых мероприятий служат индивидуальные консультации с педагогами по их запросам, касающимся различных вопросов, возникающих у них в процессе как непосредственной работы с детьми.

Результатом повышения психолого-педагогической компетентности педагогов являлось:

1. Формирование готовности педагогических кадров к принятию инноваций и работе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, саморазвитию и совершенствованию деятельности.

2. Обновление и расширение психологических знаний, совершенствование профессиональных умений педагогов в области проектирования и проведения личностно ориентированного современного урока на основе системно-деятельностного подхода и результатов психологического мониторинга индивидуального развития ребенка.

3. Совершенствование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учениками, их родителями и членами педагогического коллектива; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов.

4. Снижение риска профессионального выгорания педагогов.

По результатам данной деятельности прослеживался рост психологической компетентности педагогов, решаемые коллективом задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. Рост профессионального мастерства учителей проявлялся в изменении характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. Кроме этого, происходило улучшение психологического климата в педагогическом и классных коллективах, повышалась стрессоустойчивость участников образовательных отношений в целом. А так же прослеживалась положительная динамика в формировании универсальных учебных действий обучающихся на конец учебного года.

Работа с родителями учащихся.

За последние годы резко снизился уровень родительской культуры, год от года становится меньше семей, где ребенок чувствует себя любимым, где родители по-настоящему озабочены здоровьем и развитием своего ребенка. Взрослым, которые взаимодействуют с ребенком младшего школьного возраста, необходимо помнить, что именно в данный период формируются основы учебной деятельности, познавательные интересы и учебная мотивация. Только при благоприятных условиях обучения в школе и дома происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Поэтому психологическая компетентность родителей становится определяющим фактором при передаче опыта и построении отношений, которые в итоге лягут в основу картины мира ребенка, его представлениях о себе, других и о мире в целом.

В связи с этим, основной целью консультативно-просветительской деятельности с родителями учащихся является развитие и просвещение родителей через оснащение их психологическими знаниями, присвоение опыта, личностное самопознание и саморазвитие.

В рамках просветительской деятельности с родителями педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. ставились следующие задачи:

· развивать ключевые компетентности личности родителей;

· расширять психологические знания родителей по общей, возрастной, социальной психологии и психологии личности;

· дать представление родителям о причинах трудностей в обучении, связанных с недостаточным развитием познавательной сферы и особенностями личности ребенка, отсутствием организации учебной деятельности (режима дня) и выполнения домашнего задания;

· создавать ситуацию совместного осмысления и нахождения возможных путей преодоления возникших трудностей в обучении и взаимодействии детей; атмосферу сотрудничества, направленную на сплочение родительского коллектива;

· актуализировать и мотивировать родителей на формирование позитивных детско-родительских отношений и оказание им помощи и поддержки в процессе обучения;

· формировать навыки межличностного взаимодействия и сотрудничества.

Достижение этих результатов осуществляется через использование практико-ориентированных форм и методов работы, которые позволяют родителям получить и присвоить себе знания, полученные в действии, познать себя и раскрыть свой потенциал, лучше понять психологию ребенка и актуализировать построение эффективных детско-родительских отношений. Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в иных условиях. Психолог в этом взаимодействии становится организатором или источником информации самостоятельной работы родителей.

Результатом психолого-педагогического просвещения родителей является:

1. Формирование готовности родителей к принятию инноваций в работе общеобразовательной организации, в программном обеспечении, смене подходов и принципов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

2. Получение и расширение психологических и педагогических знаний, формирование мотивации к их использованию в процессе построения детско-родительских отношений и оказания помощи и поддержки ребенку в процессе обучения его в школе.

По результатам организации консультационно-просветительской деятельности прослеживался рост психолого-педагогической компетентности родителей, который проявлялся в оптимизации детско-родительских отношений, изменении характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах. А так же наблюдалась положительная динамика в индивидуальном психологическом развитии учащихся на конец учебного года и удовлетворенности родителей учащихся психологической составляющей предоставленных образовательных услуг.

В рамках реализации коррекционно-развивающей деятельности педагогом-психологом Соловьевой Д.Ю. была организована следующая работа.

Организация коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию проблем психологического развития учащихся, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, оказание психологической помощи детям данной категории.

Так, по результатам диагностики готовности к обучению в школе, а так же на основе результатов углубленной диагностики интеллектуального развития первоклассников с учащимися группы педагогом-психологом были организованы и проведены практические занятия по развитию и коррекции познавательной сферы младших школьников с трудностями в обучении.

Цель данной программы ![]() коррекция и

развитие познавательных процессов детей младшего школьного возраста на ранних

стадиях обучения.

коррекция и

развитие познавательных процессов детей младшего школьного возраста на ранних

стадиях обучения.

Задачи: формирование у детей позитивной учебной мотивации; развитие навыков самоанализа и рефлексии; развитие зрительной и слуховой памяти; совершенствование различных характеристик произвольного внимания; развитие логического мышления; развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства.

Программа развития и коррекции познавательной сферы младших школьников состоит из двух частей.

Первая часть предназначена для развития познавательных процессов учащихся 1 – 2-х классов. В ней описаны конспекты занятий, каждое рассчитано на 40 – 45 мин. Занятия могут проводиться как индивидуально с одним ребенком, так и с группой детей по 5 – 6 человек. Лучше всего заниматься каждый день после уроков, но возможен вариант 2 – 3 раза в неделю. Программа хороша еще и тем, что практически все упражнения выполняются детьми в игровой форме, а, как известно это основная форма обучения детей не готовых к обучению в школе. Поэтому данные упражнения носят не только развивающий, но и развлекающий характер и занятия не будут перегружать детей.

Структура занятий развития познавательной сферы для учащихся 1 – 2 классов:

Каждое коррекционное занятия состоит из 10 упражнений, основу которых составляют упражнения на развитие самых важных познавательных функций, непосредственно влияющих на процесс обучения детей.

Упражнения 1, 2 – направлены на развитие низкого уровня внимания, на увеличение объема внимания, на увеличение уровня распределения внимания, на усиление концентрации и устойчивости внимания, на тренировку переключения внимания, на тренировку распределения и избирательности внимания.

Упражнения 3, 4 – направлены на развитие низкого уровня памяти, на развитие способности к воссозданию мысленных образов, на осознанное восприятие, на способность устанавливать связи между элементами материала, на использование визуального кода.

Упражнения 5, 6 – направлены на развитие низкого уровня мышления, на развитие образного мышления, на развитие абстрактно-логического мышления, на развитие словесно-логического мышления, на развитие абстрактно-логического мышления.

Упражнения 7, 8 – направлены на развитие низкого уровня речи, на развитие слуха, на развитие словарного запаса, на развитие грамматических навыков.

Упражнение 9 – направлено на развитие несформированных приемов учебной деятельности, на формирование умения действовать по правилу и разных видов контрольно-оценочных действий: планирующего, промежуточного и итогового видов самоконтроля; на формирование приемов самоконтроля; на развитие низкого уровня произвольности.

Упражнение 10 (домашнее задание) – направлено на дополнительную тренировку основных познавательных процессов (внимание, память, мышление), а так же на развитие низкого уровня восприятия и ориентировки в пространстве: отработка понятий "правый" и "левый", выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений (на, над, под, за...), выполнение упражнений с геометрическим материалом, работа с рисунками, узнавание предмета по контурному изображению и деталям рисунка.

Вторая часть программы предназначена для развития познавательной сферы учащихся 3 – 4-х классов. Большинство детей с проблемами в обучении в 3 – 4-м классе считаются отстающими. Работа с такими детьми должна осуществляться на более глубоком уровне, а занятия могут идти от нескольких месяцев до года. В данной работе не описан конкретный перечень занятий, а представлены лишь несколько видов упражнений. Потому что все упражнения и занятия должны строиться исходя из индивидуальных особенностей ребенка данного возраста, после тщательного анализа всех его познавательных процессов.

Программа способствует повышению уровня развития памяти, внимания, мышления, а так же речевого развития до уровня соответствующего данному возрасту.

На основе результатов диагностики адаптации к школе для учащихся с низким уровнем адаптации были проведены коррекционно-развивающие занятия по формированию адаптации первоклассников к школьному обучению.

Цели занятий: обеспечение адаптации детей к школе, к классу, к учителям; развитие конструктивного взаимодействия в системе “учитель - ученик”; изменение отношения детей к правилам поведения в школе; развитие рефлексивной позиции, внимательного отношения детей друг к другу, а так же снижение уровня школьной тревожности и повышения самооценки.

Задачи: осознание и принятие правил поведения в школе, на уроке, по отношению к различным людям; обучение навыкам конструктивного общения: развитие навыков слушания собеседника, формирование конструктивного способа привлечения внимания, развитие уважения и интереса к личности другого человека, развитие рефлексивной позиции; снижение школьной тревожности, повышение самооценки.

Условия проведения: для проведения занятий необходимо просторное помещение со столами и стульями по количеству участников. Практические занятия с детьми проводятся один раз в неделю в группе состоящей из 12 – 15 человек. Занятия в среднем рассчитаны на 40 – 45 минут. Всего занятий 10.

Данные занятия разрабатывались на основе существующих, популярных и эффективных программ по профилактике и коррекции дезадаптации учащихся первых классов. В основу занятий включены упражнения на развитие конструктивного взаимодействия в системе “учитель – ученик”, упражнения на изменение отношения детей к правилам поведения в школе, упражнения на развитие рефлексивной позиции, внимательного отношения детей друг к другу, а так же упражнения на снижения уровня школьной тревожности и повышения самооценки. В процессе данной работы учащиеся первых классов обучаются навыкам конструктивного общения, происходит развитие навыков слушания собеседника, формирование конструктивного способа привлечения внимания, развитие уважения и интереса к личности другого человека, развитие рефлексивной позиции. Кроме этого, у учащихся происходит осознание и принятие правил поведения в школе, на уроке, по отношению к различным людям, а так же снижение школьной тревожности и повышение самооценки.

Структура занятий: 1) Каждое занятие начинается с ритуала приветствия. Целью его проведения является настрой на работу, сплочение группы, создание группового доверия. 2) Затем следует “разогревающее” психогимнастическое упражнение, которое выполняет функцию “эмоциональной стимуляции”, необходимой для последующего обращения к эмоционально значимым темам. 3) Работа по теме занятия состоит из одного или нескольких упражнений, создающих условия для достижения целей каждого конкретного занятия. 4) И, наконец, последним этапом занятия является рефлексия состояния, включенная в ритуал завершения занятия. Благодаря ей происходит ассимиляция опыта, полученного каждым участником на протяжении занятий.

На основе результатов диагностики поведенческих особенностей учащихся была выделена группа детей с проблемами в поведении. Для данной группы учащихся были организованы коррекционно-развивающие занятия по формированию конструктивных навыков общения и функционирования в обществе.

Цель данной программы: снизить уровень агрессивности, враждебности и конфликтности у учащихся, а так же сформировать у учащихся способы конструктивного поведения в проблемных ситуациях, развить умения принимать ответственность за свои поступки.

Задачи:

1. Обучение учащихся конструктивным способам управления эмоциональным состоянием.

2. Сформировать у учащихся способность анализировать и адекватно оценивать свое состояние, осознавать вред агрессивного поведения.

3. Сформировать у учащихся способность осознавать свою агрессивность, обучение способам безопасной разрядка агрессии.

4. Сформировать у учащихся навыки сопротивления стрессовым ситуациям.

5. Способствовать осознанию учащимися важности дружбы и настоящих друзей в жизни человека.

К ожидаемым результатам можно отнести снижение уровня агрессивности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, соответствующего возрастной норме.

Программа состоит из 10 занятий. Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 – 60 минут. Группа состоит из 7 – 10 человек.

В структуре каждого занятия выделяются следующие смысловые блоки: