Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска

«Центр детского творчества № 6»

|

Принята на заседании научно-методического совета ЦДТ № 6 Протокол № ___ от «__» _____________ 2020г. Секретарь научно-методического совета__________________ Ю.Н. Беззубенкова |

|

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЦДТ № 6 __________________________ В.С. Беззубенкова «___» __________2020 г.

|

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие».

Возраст обучающихся: 7 – 13 лет

Летняя программа. Стартовый уровень усвоения

|

Всего: 24 часа Индивидуальная работа: 6 часов |

|

|

Программа разработана: Ахтямовой З.Л., педагогом дополнительного образования, ЦДТ №6 высшей квалификационной категории |

Ульяновск,

2020 г.

Содержание:

I. Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы:

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы);

1.2. Цели и задачи программы;

1.3. Содержание программы;

1.4. Планируемые результаты.

II. Комплекс организационно-педагогических условий:

2.1. Календарный учебный график;

2.2. Условия реализации программы;

2.3. Формы аттестации;

2.4. Оценочные материалы;

2.5. Методические материалы.

III. Список литературы;

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

1.1. Пояснительная записка

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие» предназначена для реализации в учреждениях дополнительного образования детей. Программа расширяет спектр образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 6» и знакомит обучающихся с народным творчеством как неотъемлемой частью культурного наследия.

Нормативно-правовое обеспечение программы. В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах:

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);

• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726-р;

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41;

• СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях" п. 10.18;

• Устав организации;

• Локальные нормативные акты.

Направленность освоения учебного материала: художественная.

Дополнительность программы по отношению к программам общего образования.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие» тесно связана со школьным курсом музыки, МХК. Знакомя учащихся с народным творчеством, расширяет кругозор, тем самым углубляя школьный курс мировой и художественной культуры.

Актуальность программы

Программа актуальна, т.к. очевидна необходимость восстановления утраченных связей современного человека с культурой своего народа. Приобщение к истокам национальной культуры, познание и принятие традиций своего народа должно происходит еще в раннем детстве. Процесс этот более эффективен, если происходит в непосредственной творческой деятельности с педагогом.

Образовательная область программы – искусство.

Создание программы объясняется необходимостью:

- развития творческих способностей, обучающихся;

- развития личностных способностей, обучающихся;

- приобщения детей к музыкальному искусству: вокальному, песенно-музыкальному, инструментальному, актёрскому, прикладному, календарно-обрядовому творчеству русского народа, отражающего его историю и быт;

- возрождения утраченной связи с песенной культурой, традициями, взглядами, обычаями общей культуры личности.

Отличительные особенности программы

Содержание программы подбиралось с учётом регионального компонента, а также возможностью познакомить с народными и певческими традициями жителей различных регионов России.

Способ подачи содержания: комплексный

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие» базируется на ведущих теоретических идеях:

общепедагогические идеи:

учет возрастных и индивидуальных особенностей личности учащегося;

постановка образовательного и воспитательного процесса на основе субъект-субъектных отношений педагога и учащегося;

гуманистический подход к личности ребенка;

становление формирования личности ребёнка через творческую самореализацию;

развитие сознания в деятельности;

социальные идеи:

адаптация подростка к условиям современного социума через формирование позитивного опыта взаимодействия между сверстниками, в разновозрастных группах, реализацию лидерских качеств.

Ключевые понятия, которыми оперируют и которые изучаются в данной программе: «вокализ», «подголоски», хохлома, гжель, городецкая роспись, федоскинская роспись, жостовская роспись, палех. Понятия дикции и артикуляции, артикуляционный аппарат, артикуляционная гимнастика.

Принципы построения программы:

принцип научности и доступности излагаемого материала;

принцип активности сознания обучающихся;

принцип наглядности;

принцип последовательности и преемственности образования;

принцип единства обучающей, развивающей и воспитательной функции.

Новизна программы заключается в том, что освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Наше наследие», реализуется в дистанционной форме обучения, где учащиеся получают знания в области народного творчества и традиций русского народа, песенно-музыкального творчества, сольного исполнительства.

Дистанционная форма обучения предоставляет новые возможности для развития творческих способностей детей, стимулирует их личностный рост, а также облегчают усвоение учебного материала. Дистанционные технологии помогают педагогу повысить качество образования по предмету, сформировать универсальные учебные действия в современной цифровой коммуникационной среде.

Каким может быть дистанционное обучение? Это могут быть записанные видео занятия с участием педагога, онлайн занятия педагога с учащимися (видеотрансляции), подготовленные рабочие тетради по разделам программы, тесты, вопросы и ответы, кроссворды, задание на соответствие, на выбор правильного ответа, ссылки на видео материал по теме занятия, текстовые документы и веб – страницы, а также файлы, содержащие теоретическую базу. При этом обязательна ответная реакция учащегося. Теоретические задания могут выполнятся учащимся в виде реферата, выполненного упражнения, видео сообщения. Практические задания выполняются либо в онлайн трансляциях, либо записанными аудио, видео сообщениями. Это необходимо для корректировки и анализа выполненной работы.

Важно подобрать нужные ресурсы, сайты, которые педагог будет использовать в своей работе. Образовательные ресурсы для педагога — это сайты, приложения, видео лекции, курсы и интерактивные приложения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие» соответствует социальному заказу общества, разработана с учетом выявленных образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Программа была рассмотрена на заседании методического совета, принята на педагогическом совете, утверждена приказом директор.

Инновационность программы заключается в методах и подходах дистанционного обучения в современных условиях, в использовании ИКТ технологий: в подаче теоретического материала (видеоролики, мультимедиа материалы), в быстром реагировании на современные требования социума. Также инновационность программы состоит в достижении конечного результата: выдаче готового творческого продукта в виде декоративно - прикладной работы или творческого номера с использованием современных технологий, созданного разновозрастным детским коллективом при условии последовательного освоения всех уровней образовательной программы.

Программа позволяет достичь обучающимся уровня:

по уровню образованности: функциональная грамотность;

по уровню освоения содержания образования: компетентность до профессиональная;

по уровню действия: творческий;

по уровню освоения культурных ценностей: творчество.

Форма организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная.

Направленность освоения учебного материала: вертикальная.

Способ подачи содержания: комплексный.

Целевая установка: личностно-ориентированная.

Степень включенности детей: репродуктивно-творческая.

Народное творчество многогранно. Оно включает в себя несколько видов народного творчества: пенное, литературное, инструментальное, прикладное творчество. Поэтому в программе введено комплексное обучение, слияние музыкального искусства, прикладного творчества, устного народного творчества. Занятия комбинированного типа, как групповые, так и индивидуально-групповые. В процессе обучения идет освоение музыкального, литературного, театрального, декоративно–прикладного творчества русского народа.

Адресат программы.

Программа предназначена для обучающихся от 7 до 13 лет.

Характеристика возрастных групп.

Студия комплектуется из детей младшего и среднего возраста, с разным уровнем способностей. В практике отбора детей для обучения их народному пению, народному творчеству важно оценить ребенка по его музыкальными творческим способностям. При наборе обязательно добровольное согласие ребенка на обучение. В студию принимаются все желающие дети с письменного заявления родителей, независимо от их начальных способностей (голосовых, музыкально – слуховых данных, имеющих чувство ритма, актерские задатки). Учебная группа формируется от 10 до 15 человек.

Младший школьный возраст — 7-10 лет. Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность психических явлений, внутренний план действий, рефлексия.

Средний школьный возраст — 10-13 лет;

Возрастными особенностями детей среднего возраста являются специфические свойства личности (ее психики, закономерно изменяющиеся в процессе возрастных стадий развития под воздействием процессов воспитания и обучения). Дети 10-13 лет находятся в переходном возрасте – от младшего возраста к подростковому. Этот возрастной период принято называть младшим подростковым возрастом. Возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости. В это время характерны усиление независимости детей от взрослых, негативизм – стремление противостоять, не поддаваться любым влияниям, предложениям, суждениям, чувствам взрослых.

Объём и срок освоения программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Наше наследие» рассчитана на 24 часа обучения + 6 часов индивидуального обучения. Реализация программы предусмотрена в период летних каникул.

Ожидаемые результаты освоения программы:

по уровню освоения: уровень углубления, профессионально-ориентированный, а именно в области народного творчества;

по уровню усвоения содержания образования: эвристический;

по уровню образованности: углублённый;

по уровню действий: продуктивно-творческая;

по уровню освоения культурных ценностей: коммуникация, продуцирование (творчество).

Формы обучения

Форма реализации: очная. Основной формой обучения является очная форма обучения; допускаются дистанционное, индивидуальное, в том числе ускоренное обучение, регламентируемые локальными актами муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 6».

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. Предполагается самостоятельная работа в формате дистанционного обручения.

Предусматривается дистанционная организация работы на платформе Zoom - видеоконференции; в социальных сетях создана группа для обсуждения образовательных вопросов и консультирования. Для видео просмотра заданий, фильмов, видеороликов создан канал на YouTubе видеохостинг. Практическая работа выполняется в рабочей тетради, записываются аудио ответы на задания, видео файлы с выполненными работами. Предусмотрено проведение викторин, бесед, познавательных игр. Выполненных практические задания отсылаются через электронную почту, Viber.

Особенности организации образовательного процесса

Учебные группы формируются по возрастным особенностям учащихся: с одного возраста и разновозрастные учащиеся. Учебная нагрузка распределена между основными часами программы, постановочной и индивидуальной деятельностью. Основные учебные часы обеспечивают прохождение и усвоение учебного материала. Индивидуальные расходуются на подготовку концертных номеров и театрализованных представлений, а также индивидуальную работу с учащимися.

При переходе с одного года обучения на другой группы могут быть переформированы. Это объясняется необходимостью выровнять учащихся по вокальным данным (степень развития, высота голоса и т.п.), а также музыкальными предпочтениями и т.п.

Виды занятий по программе:

Учебные, могут включать в себя: тренинги, репетиции, индивидуальные занятия, беседы

Контрольные: уроки-конкурсы, зачеты, вокально-постановочные занятия. Структурные компоненты учебного процесса.

· Введение в программу

· Музыкальное народное творчество (народные песни)

· Устное народное творчество (сказки, былины, поговорки, игры)

· Обрядово-календарное творчество (народные календарные и обрядовые праздники)

· Изобразительное и декоративно- прикладное творчество (декоративная роспись, рукотворное творчество)

· Расширение кругозора. Слушание музыки, беседы. Знакомство с исполнителями народной песни, музыки, с зодчими мастерами

· Быт старины (занятия людей, жилище, утварь, кухня)

· Итоговое занятие

На занятии могут быть использованы различные виды деятельности, в зависимости от поставленной задачи педагога. Занятия могут варьироваться, то есть структурные компоненты меняться, дополняться от одного занятия к другому. Одному из видов деятельности может уделяться больше времени (в зависимости от сложности и восприятия материала детьми), чем остальным видам деятельности.

Режим занятий

Количество занятий в неделю: 2 раза по 2 часа.

Индивидуальное занятие: 1 раз по 1 часу (45 минут + 15 минут перемена)

Продолжительность учебного занятия 45 минут (15 минут онлайн, 3 минуты гимнастика для глаз, 27 минут офлайн)

Продолжительность индивидуального занятия 45 минут (15 минут онлайн, 3 минуты гимнастика для глаз, 27 минут офлайн)

Перемены между занятиями 15 минут (гимнастика для глаз, физкультминутки).

Таким образом, 45 минут –занятие + 15 минут перерыв +45 минут –занятие + 15 минут перерыв

Согласно п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" «Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера должна составлять1:

• для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут;

• для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут.

Согласно П.4.2. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» «Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока.

Согласно Приложению 7. п.4.7 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» «Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

• - для обучающихся в II - V классах - не более 60 мин.

Занятия могут варьироваться различными видами деятельности по программе, тем самым, исключается однообразие и монотонность восприятия учебного материала.

Уровень реализуемой программы – Стартовый.

Обучение ведется по принципу от простого к сложному. Освоение материала начинается с простого материала, заданий, далее материал усложняется. Допускается самостоятельная работа, проектная деятельность, импровизация, сочинительство произведений учащимися.

1.2. Цели и задачи программы

Цель программы – приобщение детей к народному творчеству.

Задачи программы:

образовательные:

познакомить с русскими народными традициями и самобытностью;

показать различие и связи между традиционным народным песенным искусством и современным исполнительством;

познакомить с народным музыкальным народным творчеством;

формировать теоретические и практические знания об элементах народной музыки; устном народном творчестве: сказках, былинах, играх; изобразительном и декоративно - прикладном творчестве: роспись, резьба, рукотворное творчество.

развивающие:

способствовать развитию народно-музыкальных знаний;

способствовать развитию чувства красоты и гордости исполнения русской народной песни, сказок, былин;

развивать стремление к дальнейшему творчеству в области художественной и декоративно – прикладной народной культуры;

воспитательные:

воспитывать интерес к творчеству своего народа;

содействовать становлению адекватной самооценки ребенка, через переживание ситуации успеха, ощущение значимости своих действий;

способствовать формированию самостоятельной творческой деятельности;

приобщать к народному культурному наследию.

1.3 Содержание программы

Учебный план

|

№/п

|

Название раздела, темы

|

Количество часов

|

Формы аттестации/ контроля

|

||

|

Всего

|

Теория

|

Практика

|

|||

|

1 |

Введение в программу

|

2 |

1 |

1 |

Конференция. Смотр знаний, умений и навыков (текущий). Опрос |

|

2 |

Музыкальное народное творчество (народные песни) |

5 |

2 |

3 |

Конференция. Выполнение творческого задания |

|

3 |

Устное народное творчество (сказки, былины, поговорки, игры) |

4 |

1 |

3 |

Тесты, кроссворды, задачи с выбором ответов) |

|

4 |

Обрядово-календарное творчество (народные календарные и обрядовые праздники) |

4 |

1 |

3 |

Выполнение творческого задания |

|

5 |

Изобразительное и декоративно- прикладное творчество (декоративная роспись, рукотворное творчество) |

5 |

2 |

3 |

Конференция. Самостоятельная практическая работа |

|

6 |

Расширение кругозора. Слушание музыки, беседы. Знакомство с исполнителями народной песни, музыки, с зодчими мастерами |

3 |

1 |

2 |

Выполнение творческого задания |

|

7 |

Итоговое занятие |

1 |

1 |

- |

Конференция

|

|

8 |

Итого

|

24 |

9 |

15 |

|

|

9 |

Индивидуальная работа |

6 |

2 |

4 |

Исполнение музыкального произведения. Изготовление кукол-самоделок. Декоративная роспись. |

|

10 |

Итого |

30 |

11 |

19 |

|

Содержание учебного плана

1. Введение в программу. Всего 2 часа.

Теория – 1 час. Знакомство с учащимися. Обзор программного материала. План работы. Знакомство с традиционной русской культурой: особенности русского народного пения, традиций, быта, обрядов.

Практика –1 час. Определение знаний учащихся на начало учебного процесса. Опрос в формате организации видеоконференции.

2. Музыкальное народное творчество (народные песни). Всего 5 часа.

Теория – 2 час. Песенный русский народный стиль: многообразие своеобразных песенных традиций. Песни хороводные, лирические, обрядовые, календарные, плясовые, шуточные. Первоначальное формирование вокально-интонационной координации. Как правильно дышать во время пения. Дыхательная гимнастика. Понятия дикции и артикуляции. Артикуляционный аппарат. Артикуляционная гимнастика.

Практика – 3 часа. Пропевание всех упражнений с фортепианным гармоническим аккомпанементом. Певческая установка и дыхание. Формирование навыков дыхания. Упражнения на дыхание. Звуковедение и дикция. Формирование полётности певческого звука. Упражнения, «выравнивающие» певческую позицию в гласных. Развитие дикционных навыков. Отличия речевой и певческой дикции. Выработка активного унисона, ритмической устойчивости. Интонирование произведений в диапазоне октавы в различных видах мажора и минора. Устойчивое интонирование одноголосной партии. Пение одноголосных обрядовых песен без сопровождения и с музыкальным сопровождением. Формирование исполнительских навыков.

3. Устное народное творчество (сказки, былины, поговорки, загадки, игры). Всего 4 часа.

Теория – 1 час. Знакомство со сказками, былинами, поговорками, народным календарём, играми русского народа.

Практика – 3 часа. Раздел направлен на изучение былин, поговорок сказок. Знакомство с народными загадками, играми. Загадки направляют внимание на предметы, явления и их признаки, побуждают проникать глубже в смысл словесных обозначений этих предметов, создают интерес к разным видам деятельности. Песня рождается в играх, так как многие народные игры ими и сопровождаются. Сказки помогают создать сказочную атмосферу, необходимое настроение, помогают настроиться на конкретный речевой диалект. Сказку легко перевести в игру, а игру в песню.

4. Обрядово-календарное творчество (народные календарные и обрядовые праздники). Всего 4 часа.

Теория – 1 часа. Знакомство с народным календарём. Циклы народного календаря. Основные обрядовые праздники и их особенности (Рождество, Масленица, Пасха, Троица и тд.)

Практика –3 часа. Народный календарь, как сценическое воплощение обрядов, обычаев и традиций русского народа. Самостоятельно разработать народный календарь. Включить в него песни, игры, поговорки, обряды согласно временам года. Тесты на тематику праздников, относящихся к зимнему и весеннему циклам народного календаря (Рождество, Коляда, Масленица).

5. Изобразительное и декоративно- прикладное творчество (декоративная роспись, рукотворное творчество). Всего 5 часов.

Теория – 2 часа. Декоративно – прикладное искусство – своеобразная художественная летопись, повествующая о глубочайших корнях нашей культуры. Стили русской живописи (хохлома, гжель, городецкая роспись, федоскинская роспись, жостовская роспись, палех и тд). Орнаменты, их разнообразие, древнее происхождение и символика. Художественная обработка дерева, резьба и роспись; художественная обработка металла; художественный гончарный промысел. Игрушки из дерева, соломы, моха, шишек. Язычество и современность в русской народной игрушке. История сундука.

Практика – 3 часа. Мастер –класс по изготовлению кукол-самоделок. Создание собственной творческой работы (тряпочная кукла – колокольчик). Разнообразие русских народных промыслов. Стилевые особенности, способы и приемы изготовления, тематика изделий народных художественных промыслов (сканворд, творческие задания) Промысел и искусство. Рисунок одной из выбранных стилей русской живописи.

6. Расширение кругозора. Слушание музыки, беседы. Знакомство с исполнителями народной песни, музыки, с зодчими мастерами. Всего 3 часов.

Теория – 1 час. знакомство с биографиями и творчеством исполнителей русских народных песен, ансамблей, исполнителей музыки на старинных инструментах (кугиглы, жалейка, волынка, пила). Российские умельцы, династии мастеров. Секреты мастерства.

Практика – 2 часа. Слушание лучших образцов и народного репертуара. Обсуждение услышанных произведений.

7. Итоговое занятие. Всего 2 часа.

Теория – 1 час. Подведение итогов освоения программы за учебный период. Достижения, творческие работы учащихся.

Практика – 1 час. Открытое занятие в конференции ZOOM. Демонстрация и рассказ о своих работах и впечатлениях. Вручение сертификатов и дипломов за отличное выполнение практических заданий.

8. Индивидуальная работа. Всего 6 часов.

Теория – 2 часа. Специфические и универсальные средства выразительности исполнения народного произведения. Музыкальная выразительность. Вокальная выразительность. Жесты, мимика, пластика движений, их значение. Приёмы изготовления старинной самодельной куклы из материала. Виды росписи.

Практика – 4 часа. Отработка выразительности исполнения народных песен. Выполнение упражнений на выразительность жестов, пластических этюдов. Интонационно-динамические голосовые упражнения. Речевой тренинг. Отработка общей выразительности номера. Выполнение работы «кукла колокольчик». Стилевые особенности декоративной росписи. Подготовка презентации об истории сундука.

1.4. Планируемые результаты

К концу обучения учащиеся должны

Знать:

– жанры народных песен;

– народную манеру пения и её особенности;

– понятие устное народное творчество;

– основные обрядовые праздники и их особенности;

– русское рукотворное декоративно- прикладное творчество;

– исполнителей народной песни, музыки, зодчих мастеров.

Уметь:

– исполнять песни хороводные, лирические, обрядовые, календарные, плясовые, шуточные.

– чисто воспроизводить звуки, правильно формировать дыхание при пении;

– исполнять изученные произведения: сказки, былины, поговорки, игры, песни;

– создать творческую работу: самодельную тряпочную куклу, рисунки с различными видами русской народной живописи (хохлома, гжель, городецкая роспись и тд.)

II. Комплекс организационно – педагогических условий.

2.1. Календарный учебный график

|

№/п

|

Дата |

Время проведения занятия |

Форма занятия |

Кол-во часов |

Тема занятия |

Место проведения |

Форма контроля |

|

1 |

15.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Беседа. Лекция. Групповая видеоконференция |

2 |

Введение в программу. Знакомство коллектива. |

Дистанционное обучение |

Конференция. Смотр знаний, умений и навыков (текущий). Опрос. |

|

2 |

17.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Лекция, практическая работа |

2 |

Знакомство с музыкальным народным творчеством. Знакомство с устным народным творчеством (сказки, былины, поговорки, игры) |

Дистанционное обучение |

Смотр знаний. Опрос. Выполнение творческого задания |

|

3 |

22.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Беседа. Практическая работа |

2 |

Знакомство с обрядово-календарным творчеством (народные календарные и обрядовые праздники). Знакомство с изобразительным и декоративно- прикладным творчеством (декоративная роспись, резьба по дереву, история сундука) |

Дистанционное обучение |

Смотр знаний. Опрос. |

|

4 |

24.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа |

2 |

Расширение кругозора. Слушание музыки, беседы. Знакомство с исполнителями народной песни, музыки, с зодчими мастерами |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания. Опрос |

|

5 |

29.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа. Групповая видеоконференция |

2 |

Музыкальное народное творчество. Песни хороводные, лирические, обрядовые. |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

|

6 |

31.07.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Учебная игра |

2 |

Устное народное творчество (сказки, былины, поговорки, игры) |

Дистанционное обучение |

Тесты, кроссворд |

|

7 |

05.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа |

2 |

Обрядово-календарное творчество (народные календарные и обрядовые праздники осенние, зимние) |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания. Тесты (задача с выбором ответов) |

|

8 |

07.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа |

2 |

Изобразительное и декоративно- прикладное творчество (декоративная роспись, рукотворное творчество) |

Дистанционное обучение |

Конференция. Выполнение творческого задания. Наблюдение.

|

|

9 |

12.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа |

2 |

Музыкальное народное творчество. Песни календарные, плясовые, шуточные |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

|

10 |

14.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Практическая работа |

2 |

Обрядово-календарное творчество (народные календарные и обрядовые праздники весенние, летние) |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания. Зачёт. |

|

11 |

19.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Групповая видеоконференция. Самостоятельная работа |

2 |

Изобразительное и декоративно- прикладное творчество (тряпочные куклы-самоделки.) |

Дистанционное обучение |

Конференция. Самостоятельная практическая работа. Зачёт. |

|

11 |

21.08.2020 г. |

13 00-13 45 14 00-14 45 - 15 00 |

Групповая видеоконференция |

2 |

Итоговое занятие |

Дистанционное обучение |

Конференция. опрос |

2.1. Календарный учебный график. Индивидуальные занятия

|

№/п

|

Дата |

Время проведения занятия |

Форма занятия |

Кол-во часов |

Тема занятия |

Место проведения |

Форма контроля |

|

1 |

14.07.2020 г. |

14 00-14 45-15 00 |

Беседа. Лекция. |

1 |

Введение в программу. |

Дистанционное обучение |

Наблюдение. Смотр знаний, умений и навыков |

|

2 |

21.07.2020 г. |

14 00-14 45-15 00 |

Практическая работа, тренинг |

1 |

Знакомство с народными произведениями. Разучивание мелодии. Вокальная работа. Работа над дыханием |

Дистанционное обучение |

Наблюдение, опрос |

|

3 |

28.07.2020 г. |

14 00-14 45-15 00 |

Практическая работа |

1 |

Мастер –класс по изготовлению куклы Создание оберега тряпочной куклы – колокольчика. |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

|

4 |

04.08.2020 г. |

14 00-14 45-15 00 |

Практическая работа |

1 |

Исполнение масленичных песен, колядок, хороводных песен. Песни семицкие, троицкие.

|

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

|

5 |

11.08.2020 г. |

14 00-14 45-15 00 |

Практическая работа |

1 |

Роспись акварелью или гуашью на выбор (хохлома, гжель, городецкая роспись, федоскинская роспись, жостовская роспись, палех и тд). Орнаменты, их разнообразие. |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

|

6 |

18.08.2020 |

14 00-14 45-15 00 |

Практическая работа |

1 |

Исполнение народных песен-плясовые, шуточные, частушки |

Дистанционное обучение |

Выполнение творческого задания |

2.2. Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо кадровое, материально-техническое, информационно-методическое обеспечение:

1. Кадровое обеспечение.

Педагог дополнительного образования, с педагогическим образованием, с музыкальным образованием, который осуществляет разнообразную творческую деятельность учащихся в области народного песенного творчества. Комплектует состав студии, принимает меры по его сохранению в течение срока обучения. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности учащихся, способствует их развитию, формированию устойчивых интересов и склонностей. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников), в т.ч. детей, имеющих отклонения в развитии. Организует участие учащихся в массовых мероприятиях. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим) учащихся, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. Соответствует профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования».

2. Материально-техническое обеспечение.

- Помещение для проведения занятий,

- дистанционный режим занятий – рабочее место педагога, отвечающего требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса,

- очный режим занятий – учебный кабинет или зал,

- фортепиано или виртуальное фортепиано, синтезатор,

- компьютер стационарный или ноутбук, подключенные к сети интернет,

- компьютерные колонки или акустические наушники.

- веб-камера,

- микрофон или гарнитура,

- пульт,

- доска маркерная магнитная.

- канцелярские принадлежности.

3. Информационно-методическое обеспечение

- Рабочая тетрадь к программе «Народное пение»

- Тематические презентации, видеоролики с мастер -классами, образовательные фильмы.

- Методическая литература для педагога, литература для учащихся.

- Папки с разработками теоретических материалов по темам программы, конспекты.

- Анкеты, электронные ссылки на онлайн и экспресс-тесты.

- Тестовые методики.

- дидактический материал для проведения вокальных упражнений.

- Раздаточный материал (рекомендации, памятки, технологические карты).

4. Интернет-ресурсы.

Предусматривается дистанционная организация работы на платформе Zoom - видеоконференции; в социальных сетях создана группа для обсуждения образовательных вопросов и консультирования. Для видео просмотра заданий, фильмов, видеороликов создан канал на YouTubе видеохостинг. Выполненных практические задания отсылаются через электронную почту, Viber.

2.3. Формы аттестации

Учёт знаний обучающихся

Учёт знаний, обучающихся проводится путём проведения диагностики (входящей, промежуточной и итоговой). Форма учёта знаний может быть следующей: наблюдение, тестирование, открытое занятие.

Результативность выступлений на конкурсах и фестивалях также служит показателем успешности освоения обучающимися образовательной программы.

Обучающиеся, показывающие высокие уровень подготовки и имеющие устойчивую мотивацию к посещению занятий, становятся солистами, могут привлекаться для участия в постановочном процессе с обучающимися более старшего года обучения.

Входная диагностика определяет индивидуальные особенности детей: голосовые данные, музыкально-слуховые данные, ритмические данные, актерские задатки. Педагог оценивает предрасположенность ребенка к творчеству, задатки, талант ребенка для дальнейшего его развития. Вид диагностики - визуальный (наблюдение).

Текущая диагностика происходит в процессе обучения. Это корректировка, отслеживание процесса и результата освоения предметной деятельности. Текущая диагностика может быть визуальной, в форме урока- конкурса, в форме зачета. Для сдачи песенных партитур, пения произведений, чтения текстов сценария– применяется такие формы проведения диагностики как зачет, зачёт-конкурс. Зачет может проводиться по всем видам деятельности.

Другой метод текущей диагностики: тесты на уровни освоения учебного материала.

Критерии успешности освоения программы

|

Параметры Критерии |

Низкий |

Средний |

Высокий |

|

Музыкальный слух |

Нечистое, фальшивое исполнение музыкальных произведений. |

Неустойчивое точное и чистое исполнение. |

Качественное, уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. |

|

Ритм |

Нечёткое исполнение. Искажение ритма. |

Более чёткое исполнение, исправление ошибок при пении. |

Ясность, точность, чёткость исполнения ритма. |

|

Музыкальная память |

Не может воспроизвести услышанную мелодию. |

Воспроизводит мелодию, допуская ошибки. |

Уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. |

|

Дикция |

Вялый артикуляционный аппарат, неверное звукообразование. |

Отдельные мышцы лица, участвующие в звукообразовании не достаточно подвижны. Допускаются ошибки при звукообразовании. |

Подвижный артикуляционный аппарат, правильное звукообразование. |

|

Эмоциональная отзывчивость |

Исполнение музыкального произведения не эмоционально. |

При исполнении чувствуется внутренняя зажатость, скованность. |

Музыкальное произведение исполняется образно-эмоционально. |

|

Сценическое поведение |

Теряется при выступлениях, допускает ошибки, которые не встречались в ходе репетиционного процесса. |

Иногда теряет самоконтроль, испытывает трудности в концентрации внимания. |

Уверен в себе, адекватно реагирует на дирижёра. |

|

Интонирование |

«Сползание» с партий, отсутствует ощущение «высотности» |

Иногда допускаются ошибки при исполнении музыкального произведения |

Уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. |

Дополнительно фиксируется участие обучающегося в концертной деятельности и фестивалях, результативность участия в конкурах различного уровня.

2.4. Оценочные материалы

Мониторинг результатов обучения и личностного развития воспитанников

объединений и студий.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 6»

|

Показатели (оцениваемые параметры) |

Критерии |

Степень выраженностиоцениваемого качества |

Возможное количество баллов |

Методы диагностики |

|

1. Теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана дополнительной образовательной программы. |

Соответствие теоретических знаний воспитанника программным требованиям. |

- минимальный уровень: воспитанник овладел менее половины объёма знаний, предусмотренных программой за конкретный период; - средний уровень: объём усвоенных знаний составляет более половины; - максимальный уровень: воспитанник освоил практически весь объём знаний. |

1

2

3 |

Наблюдение, тестирование, контрольный опрос и т.д. |

|

2. Владение специальной терминологией. |

Осмысленность, правильность использования специальной терминологии. |

- минимальный уровень: воспитанник, как правило, избегает употреблять специальные термины; - средний уровень: воспитанник сочетает специальную терминологию с бытовой; - максимальный уровень: воспитанник употребляет специальные термины осознанно и в полном соответствии с их содержанием. |

1

2

3 |

собеседование |

|

3. Практические умения и навыки по основным разделам учебно-тематического плана дополнительной образовательной программы. |

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. |

- минимальный уровень: воспитанник овладел менее половины объёма знаний, предусмотренных программой за конкретный период; - средний уровень: объём усвоенных знаний составляет более половины; - максимальный уровень: воспитанник освоил практически весь объём знаний. |

1

2

3 |

контрольное задание |

|

4. Творческие навыки, достижения. |

Креативность в выполнении практических заданий, творческих работ. |

- начальный уровень развития креативности; - репродуктивный уровень (выполнение заданий на уровне образца); - творческий уровень (выполнение творческих работ, проектов) |

1

2

3 |

контрольное задание, анализ творческой работы |

|

5. Умение работать с источниками информации, вести учебно-исследовательскую работу. |

Самостоятельность в выборе и анализе источников информации, учебно-исследовательской работе. |

- минимальный уровень: воспитанник испытывает затруднения при работе с источниками информации, нуждается в постоянной помощи и контроле; - средний уровень: работает с источниками информации с помощью педагога или родителей; - максимальный уровень: работает самостоятельно. |

1

2

3 |

анализ творческой работы |

|

6. Активность воспитанника в обучении. |

Позиция активности воспитанника в обучении и устойчивого интереса к деятельности. |

- низкий уровень: на занятиях неактивен, выполняет задания только по чётким инструкциям; - средний уровень: проявляет интерес к деятельности, активен на определённых этапах работы; - высокий уровень: проявляет активный интерес к обучению, стремится к самостоятельной творческой деятельности. |

1

2

3 |

анализ творческой работы, наблюдение

|

|

7. Учебно-коммуникативные умения и навыки. |

Умение слушать педагога, выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии. |

- минимальный уровень: воспитанник испытывает затруднения в восприятии информации и нуждается в постоянной помощи и контроле; - средний уровень: активен на определённых этапах деятельности; - максимальный уровень: высокая активность на занятиях, свободное владение информацией и логичность в построении выступления, дискуссии. |

1

2

3 |

наблюдение |

|

8. Учебно-организационные умения и навыки. |

Способность организовывать своё рабочее место, соблюдение правил техники безопасности, аккуратность и ответственность. |

- минимальный уровень: воспитанник овладел менее половины объёма навыков безопасной деятельности, неаккуратен, неорганизован; - средний уровень: объём усвоенных навыков составляет более половины; - максимальный уровень: воспитанник освоил практически весь объём учебно-организационных навыков. |

1

2

3

|

наблюдение |

|

9. Организационно-волевые качества. |

Степень развития терпения, воли, самоконтроля. |

- минимальный уровень. - средний уровень. - максимальный уровень. |

1 2 3 |

наблюдение |

|

10. Культура поведения. |

Наличие нравственных качеств личности, соблюдение норм поведения. |

- минимальный уровень. - средний уровень. - максимальный уровень. |

1 2 3 |

наблюдение |

|

11. Характер отношений в коллективе. |

Уровень коммуникативных качеств, степень участия в делах коллектива. |

- минимальный уровень. - средний уровень. - максимальный уровень. |

1 2 3 |

наблюдение |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №6»

Мониторинг результатов обучения и личностного развития воспитанников по годам обучения.

Объединение Студия народной песни «Ульянушка»

руководитель_____________________

группа года обучения.

____________

(входная, промежуточная, итоговая диагностика)

|

№

|

Фамилия, имя учащегося |

Образовательные результаты |

Результаты личностного развития |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мониторинг успешности освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Наше наследие» 2019-2020 г.

Студия народной песни «Ульянушка»

Педагог дополнительного образования Ахтямова З. Л.

|

№ п/п |

ФИО учащегося

|

Оцениваемые параметры на начало года

|

|||||||

|

Музыкальный слух, интонирование |

Ритм |

Музыкальная память |

Дикция |

Сценическое поведение |

Самооценка собственной деятельности на занятиях |

Коммуникативная сфера |

Сумма баллов |

||

|

Способность к сотрудничеству

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Критерии успешности освоения программы

|

Параметры Критерии |

Низкий (1,2 балла) |

Средний (3,4 балла) |

Высокий (5 баллов) |

|

Музыкальный слух

Интонирование

|

Нечистое, фальшивое исполнение музыкальных произведений. «Сползание» с партий, отсутствует ощущение «высотности» |

Неустойчивое точное и чистое исполнение. Иногда допускаются ошибки при исполнении музыкального произведения |

Качественное, уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. Уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. |

|

Ритм |

Нечёткое исполнение. Искажение ритма. |

Более чёткое исполнение, исправление ошибок при пении. |

Ясность, точность, чёткость исполнения ритма. |

|

Музыкальная память |

Не может воспроизвести услышанную мелодию. |

Воспроизводит мелодию, допуская ошибки. |

Уверенное, ясное, чёткое, точное исполнение произведения. |

|

Дикция |

Вялый артикуляционный аппарат, неверное звукообразование. |

Отдельные мышцы лица, участвующие в звукообразовании не достаточно подвижны. Допускаются ошибки при звукообразовании. |

Подвижный артикуляционный аппарат, правильное звукообразование. |

|

Эмоциональная отзывчивость |

Исполнение музыкального произведения не эмоционально. |

При исполнении чувствуется внутренняя зажатость, скованность. |

Музыкальное произведение исполняется образно-эмоционально. |

|

Сценическое поведение |

Теряется при выступлениях, допускает ошибки, которые не встречались в ходе репетиционного процесса. |

Иногда теряет самоконтроль, испытывает трудности в концентрации внимания. |

Уверен в себе, адекватно реагирует на дирижёра. |

|

Самооценка деятельности на занятиях |

Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по просьбе педагога |

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности относительно ее решения, однако при этом учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность изменения известных ему способов действия. Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении задачи, учитывая изменения известных ему способов действий |

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении задачи, учитывая изменения известных способов действия |

|

Способность к сотрудничеству |

В совместной деятельности не пытается договориться, не может придти к согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других |

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою позицию и слушать партнера Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и парная работа; дискуссии; коллективное решение учебных задач) |

Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентируется на партнера по общению, умеет слушать собеседника, совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь |

Критерии оцениваются по пятибалльной системе

2.5. Методические материалы

Формы и методы вокально - хоровой работы

Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и хоровому народному пению, развить их вокальные возможности, научить преодолевать трудности в исполнении народных песен, обязательно систематическое вокальное воспитание.

Все необходимые вокальные навыки вырабатываются, в первую очередь, во время распевания. Оно регулярно проводится в начале занятия и помогает быстрой слуховой организации коллектива, сосредоточению внимания певцов, а также подготавливает, «разогревает голосовой аппарат». Основной материал для распевания- песенный, а также применяются специальные упражнения.

На распевании учатся правильно воспроизводить, формировать звук, соединять слоги, гласные, согласные, чувствовать кульминацию, фразу. При систематических занятиях вырабатываются певческие рефлексы. Вокальные навыки, как всякие рефлексы, вырабатываются в результате повторений.

Распевания являются необходимой составной частью обучения пению. Система распеваний дает возможность целенаправленного, избирательного и последовательного развития вокальной техники, музыкальности и артистизма. Распевание – наилучшая форма прочного закрепления основных певческих навыков. Это относится к долгосрочным задачам. Помимо этого, распевание имеет и разовое назначение: создание творческого тонуса и приведение голосового аппарата в рабочее состояние.

Распевания позволяют избирательно останавливаться на отдельных элементах вокальной техники, тренировать их до автоматической привычки, постепенно расширяя диапазон технических навыков. Это дает возможность певцу более свободно преодолевать вокально-технические трудности репертуара, уделяя главное внимание артистизму и раскрытию идейно-художественного содержания исполняемого произведения. Технические элементы нужно как бы «вплетать» в образный строй, развивая способность образных ассоциаций и образного мышления, преобразуя, таким образом освоение узко - технических трудностей в увлекательную игру поисков прекрасного.

С физиологической точки зрения распевание — это как бы разогрев, раскачка голосового аппарата, приведение его в состояние движения и способности к целенаправленной и длительной вокальной работе.

Распевания повышают общий тонус организма певца, вызывают состояние творческого возбуждения и стимулируют творческую активность.

При постоянной тренировке голоса, на систематически чередующихся вокальных упражнениях, развивается условный рефлекс готовности к длительной, систематической, полноценной работе, что является необходимой предпосылкой профессионализма.

В распеваниях следует, прежде всего, добиваться координации слова и звука, позволяющей певцу осуществлять синтез разговорной и музыкальной речи, который отличает искусство пения от всех других музыкальных искусств. Это чудо природы дано человеку для высочайшего духовного общения, но за этим стоит упорный, систематический, неустанный труд в овладении прекрасным целым, состоящим из множества деталей. Каждая из них является звеном непрерывной цепи одухотворенного творческого процесса пения. Поэтому при исполнении не только вокального произведения, но даже простейшей попевки, необходимо развивать видение цельного образа.

Следует подбирать и систематизировать упражнения по степени трудности, учитывая при этом уровень подготовки и индивидуальные особенности певца. Каждое вокальное упражнение, за отдельным исключением, должно содержать выраженную в словах мысль, или подтекст, развивающий воображение певца.

Песни с распевом- замечательная школа вокального мастерства. Известно, что пение осуществляется только на гласных, поэтому на них вырабатываются все вокальные качества голоса (тембр, сила, точность интонации, регистровая ровность) и техника.

В народных песнях можно найти огромное количество распевов на разные гласные. Эти мелодии могут служить прекрасными вокальными упражнениями.

В виду специфики народного пения и особенностей детского голоса особо следует рассмотреть методы и приёмы использования на занятиях специальные вокально- хоровые упражнения. В работе над отдельными певческими навыками- дыханием, звуковедением, дикцией, манерой пения- необходимо пользоваться как коллективными, так и индивидуальными методами. Укрепление навыков дыхания- одна из основных задач в воспитании детей. Техника пользованием дыхания- коротких бесшумный вдох, опора дыхания и постепенное спокойное его расходование. Брать дыхание, возобновлять его нужно раньше, чем оно израсходовано. Дети нередко «перебирают» дыхание и «запирают» его, зажимая тем самым звук. Слишком большое количество вдыхаемого воздуха часто приводит к напряжённому звучанию, мешает точности интонации. Чтобы избежать этого, следует добиться свободы и равномерности в пользовании дыханием.

Упражнения для овладения дыханием.

1. Сделать несколько коротких вдохов и продолжительный выдох (при этом фиксируется внимание на работе диафрагмы и работе мышц живота).

2. Сделать глубокий вдох, на долю секунды задержать дыхание и через чуть прижатые губы медленно и равномерно выпускать воздух так, чтобы выдох был полным.

3. Сделать умеренный вдох и на разных звуках, в удобном для пения регистре, каждую фразу пропеть на одном выдохе.

Работа над протяжностью хорового звучания.

Здесь полезны упражненияс распевами. В народных песнях можно найти огромное количество распевов на разные гласные. Возьмём, например, песню «Ты река ль моя реченька». В одном только первом куплете встречаются распевы на гласные а, е, ё

Такие распевы улучшают тембр голоса, укрепляют дыхание, помогают наладить координацию звукообразования, т. к. образуются из естественного слияния слова и музыки. Известно, что путь освоения детьми русской народной песни- широкое использование её в вокально- хоровом воспитании.

Красота русской народной песни, её пластичность, напевность, естественность дыхания, сочное и вместе с тем глубокое звучание гласных сыграли огромную роль в формировании русской вокальной школы. Известный певец и педагог А. Доливо так определяет её основные качества: «Широкая свободная напевность, богатейшие ритмические просторы, простота и ясность чувства и мысли…»

Для народных певцов характерно исключительное внимание к слову. Независимо от того является ли песня одноголосной, многоголосной исполнители стремятся, прежде всего к тому, чтобы было слышно каждое слово. А какое разнообразие интонаций можно услышать в произведении одного и того же слова, в зависимости от характера и содержания песни!

Важный момент в народном вокале - «разговорность» пения. Петь так, как говоришь- один из принципов народного исполнения. Поэтому дикция должна быть чрезвычайно отчётливой, с таким произнесением гласных и согласных, как в разговорной речи.

Известно, что плохая, вялая дикция оказывает отрицательное влияние на звукообразование и интонацию. Быстрые и лёгкие перемещения языка и губ сохраняют устойчивое положение гортани. Добиться этого следует освобождением, раскрепощением всего артикуляционного аппарата.

Упражнения для дикции и артикуляции.

1. Проговаривать песенную фразу в разговорной манере, произнося слова естественно, свободно без напряжения мышц лица и гортани.

2. Произносить песенную фразу нараспев, в два- три раза медленнее, следя за артикуляцией рта, соответственно разговорному типу произношения.

3. Произносить фразу нараспев на одной ноте в ритме песни, следя за разговорным, идущим от слова, посылом звука.

4. Петь мелодично песни, сохраняя разговорный посыл звука.

5. Добиваясь чёткой дикции в ансамбле, можно использовать способ произнесения слов и отдельных слогов так, как они поются. Этот способ заключается в

переносе согласных с конца слога к следующему слогу.

По-дъе-зжа-ли мы по-дсе-ло

За-и-гра-йду-до-чка, ве-се-ло

Это упражнение- прочтение хором текста, разделённого на особые певческие слоги, помогает вырабатывать одновременное произношение согласных всеми певцами.

6. Наиболее эффективными для улучшения техники словопроизношения являются песни – скороговорки.

Подобные упражнения приносят большую пользу каждому певцу и оказывают соответствующее влияние на процесс звукообразования и звуковедения.

Одна из самых серьёзных певческих задач при обучении детей народному пению- выработка единой манеры пения у всех певцов коллектива.

Пение в народной манере доступно каждому, для чего нужно петь просто и естественно. Звук в народной манере должен быть яркий, светлый, лёгкий, с очень незначительной вибрацией. Нельзя углублять и прикрывать его, петь резким, крикливым или глубоким звуком.

Какими приёмами добиваться единой манеры пения? Прежде всего, руководитель сам отчётливо должен представлять какую именно манеру, стилистику народной песни будет осваивать коллектив. Для фольклорных ансамблей обычно это местный говор и манера пения. Для народных ансамблей, создающихся в городах, нужно найти единые областные традиции пения и говора и опираться в своей работе только на них.

Перенимание «с голоса» манеры пения- один из методов вокального воспитания. Слабо подготовленных певцов нужно рассадить среди исполнителей с прочными навыками и яркой манерой местного пения. В коллективе, созданном на основе определённой певческой манеры, новички постепенно «припеваются» к единой манере звучания ансамбля. Необходимы индивидуальные занятия с учащимися, не владеющими манерой пения ансамбля.

Пение произведений

В методике обучения пению важна предварительная подготовка педагога. Он анализирует песню, определяет ее художественные качества, обдумывает приемы разучивания и последовательность учебных заданий.

Педагог должен заинтересовывать содержанием песни, как ее литературным текс- Процесс разучивания в свою очередь имеет два этапа: первоначальное ознакомление детей с песней и последующее разучивание, когда проводится основная работа по обучению певческим навыкам.

Следует помнить, что выученная песня требует также неоднократного ее повторе-ния, закрепления выразительного исполнения, а главное, умения самостоятельно применить в практике.

Разучиванию песни способствуют следующие приемы выразительное исполнение песни, показ отдельных певческих моментов (как петь протяжно, отрывисто, как точно воспроизвести нужную интонацию и т. д.), словесные указания образный рассказ о содержании произведения, разъяснение заданий, указания к исполнению и т. д. Немаловажное значение имеют мимика, ясная артикуляция и дирижерский жест педагога. Этим общим приемам неизменно помогают мастерство и умение каждого воспитателя.

Выразительное исполнение

Рассмотрим использование основных приемов в ходе разучивания песен.

Первое знакомство с песней должно строиться на ярком, образном, выразительном исполнении, чтобы взволновать детей и увлечь их. Интересно отметить, что трудные мелодические интонации усваиваются быстрее, если они выразительны и понравились детям.

Нередко педагогу помогает обращенное к песне слово — краткое, яркое, образное. Это может быть небольшая цитата из текста или отрывок из какого-либо стихотворения, подчеркивающие основное содержание песни. Так, перед исполнением украинской народной песни «Веснянка» читают:

Идет весна желанная,

Все ожило кругом,

Мы песенку веселую

Весне споем.

Приемы развития певческих навыков

Разучивание песни, овладение певческими навыкам следующий наиболее продолжительный период. Песни различны по степени сложности: одни путем их повторения усваиваются легко и быстро, другие благодаря упражнениям, помогающим справиться с трудным мелодическим оборотом, постепенно. При этом надо стремиться поддерживать эмоциональные переживания детей, создавать атмосферу дружных коллективных устремлений, трудового настроя, чтобы учебный процесс проходил активно, увлеченно.

Целесообразность применения тех или иных приемов диктуется особенностями каждой песни. В этом процессе певческим навыкам (правильному звукообразованию, равномерному расходованию дыхания, четкой дикции, чистоте интонации, слитности пения) соответствуют свои приемы.

Работая над звукообразованием, надо учить детей петь естественно легко, звонко и напевно, т. е. тянуть звук. Напевность достигается за счет протяжного пения гласных звуков: а, о, у, э, и.

Для овладения навыком легкого, подвижного пения может использоваться показ, игровой прием («споем на дудочке: ду-ду-ду», «покажем, как звенит колокольчик: динь-динь-динь» и т. д.). Таким образом, у детей (особенно старших) развивается умение произвольно менять характер звучания.

В работе над звукообразованием важно укреплять и развивать певческий диапазон детей. Однако делать это следует очень осторожно.

Сначала проверяется объем голоса каждого ребенка, выясняется, кому из детей трудно петь, а затем продумываются разнообразные приемы, например, правильное рассаживание детей (имеющих ограниченный диапазон и неправильно поющих сажают в первом ряду). Педагог имеет возможность наблюдать за ними и своевременно прийти на помощь. Кроме того, сидящие впереди слышат, как поют другие дети.

Развитию диапазона во многом способствуют небольшие упражнения попевки, которые каждый раз следует петь в более высокой тональности, т. е. транспонируя их.

Различными приемами добивается педагог слаженности детского пения ансамбля. Следует, однако, предостеречь от использования прямых указаний: «пойте громче, тише... быстрее и т. д.». Важно раскрывать смысловое значение этих оттенков, нюансов, подчеркивающих содержание песни.

Дети, понимая назначение этих динамичных оттенков, естественно, воспроизводят нужную интонацию.

Строй (правильность и чистота мелодической интонации) одно из самых важных хоровых певческих умений. Все приемы должны подчеркивать взаимосвязь нефальшивого пения и активной деятельности слуха, развивать у детей слуховое внимание, слуховой самоконтроль.

Некоторые песни имеют в мелодии «трудные» места, на которых сосредоточивается внимание детей. Сложно, например, правильно спеть две одинаковые музыкальные фразы, имеющие различные окончания.

Голос и слух ребенка формируются не только во время разучивания песен, но и путем специальных приемов - упражнений, развивающих звуковысотный слух, певческий голос, координацию голоса и слуха.

Далее, когда занимающиеся достигают определенного мастерства, голоса их крепнут, они уже хорошо чувствуют интонацию и мелодику народной песни можно разучивать многоголосные произведения.

Народное хоровое пение - это в основе своей пение многоголосное. Пение, которое является высшей формой народного песенного искусства, искусства полифонического, распева «на голоса», где каждый голос, возникающий и звучащий в песне, сохраняя свою мелодическую самостоятельность, в то же время осторожно и тонко углубляет выразительность мелодии, не искажая ее.

Работе по освоению многоголосного пения предшествует подготовительный период – период предварительного ознакомления учащихся с довольно широким кругом народных песен. К распеванию подголосков следует приступать лишь тогда, когда ребята хорошо познакомятся с песней, когда она звучит уверенно и стройно в одноголосном изложении. Важно, чтобы песня ее исполнителям понравилась.

Творческая настроенность учащихся, их увлеченность – одно из важнейших условий плодотворности хорового распева. К пению же в унисон надо постоянно

возвращаться. Исполнение одноголосных песен способствует «выравниванию» голосов, достижению чистоты интонаций, четкости строя, ансамбля, влияет на успех

работы над многоголосием.

Принципы, определяющие обучение учащихся интонированию подголосков, импровизации, могут быть разными. Опираясь на некоторые нормы стиля и строения песни, можно стремиться развить интуицию. Можно использовать также простую зубрежку-выучивание мелодической линии подголоска. Безусловно, метод «натаскивания» дает более быстрые результаты, но в этом случае у учащихся не вырабатывается творческий подход к песне, к ним не приходит умение самостоятельно мыслить, своеобразно распевать не только отдельно взятую песню, но и любую близкую по музыкальному языку мелодию.

Особенности методических приемов

Иногда игровые приемы связаны с указаниями педагога, помогающими обучению певческим навыкам. В той же песне «Петушок» детям предлагают позвать петушка и ласково, протяжно спеть последний слог. Словесные указания почти всегда связаны с показом.

Широко используются игрушки, особенно при разучивании песен, где этому помогает литературный текст. Детям весело и интересно исполнить песенку о сидящем перед ними зайчике, мишке, петушке.

Во всех возрастных группах необходим индивидуальный подход к детям. Следует проверять певческие возможности каждого ребенка несколько раз в году. С этой целью на занятиях используют различные приемы: каждому ребенку предлагают спеть куплет песни; один поет запев, другой припев, все поют поочередно по одной музыкальной фразе. Для проверки берется только хорошо выученная и легкая песня. С детьми, имеющими ограниченный диапазон (2, 3 звука), поющими неправильно, необходимо заниматься индивидуально, а на занятиях помогать им, предлагая петь различные упражнения.

Методика обучения пению должна способствовать развитию у ребенка самостоятельных действий: исправить неточную интонацию в пении, своевременно начать петь после музыкального вступления, уметь исполнять песню без сопровождения.

Научить петь без сопровождения очень трудно, но крайне важно. Разучивая песни, лучше всего предлагать детям сначала петь в сопровождении фортепиано (чуть подыгрывая мелодию), затем без него, но с помощью воспитателя и, наконец, самостоятельно исполнить песню без сопровождения.

Методические приемы обучения пению обусловливаются общими воспитательными задачами, особенностями коллективного и индивидуального пения. Педагогические приемы связаны с последовательным разучиванием песен и обучением детей певческим навыкам в различных возрастных группах. Используются самые разнообразные упражнения, развивающие слух, голос и их координацию. Формирование песенного творчества проводится в тесной связи с обучением. Комплекс всех методов и приемов обеспечивает становление певческой деятельности.

Слушание музыки. Беседы

Слушание музыки может являться отдельным этапом занятия. Слушание музыки - это наиболее доступный вид работы, так как возможности восприятия детей шире исполнительских. Систематическое знакомство с разнообразной подлинно народной музыкой значительно разовьёт вкус ребёнка, обогатит его знания, расширит музыкальный кругозор.

В обучении искусству многоголосного пения, варьирования напева обязательно необходимы слуховые впечатления. Получить такие впечатления можно при прослушивании записей с образцами многоголосных песен в ансамблевом исполнении под специально подобранную фонограмму, на которой в многоголосном изложении исполняется разучиваемая учащимися песня. В студию народной песни можно пригласить местных знатоков народной музыки и мастеров пения. Обычно это люди с большим певческим опытом и способны исполнять роли консультантов.

Формы и методы работы

Большую пользу в вокально- хоровом воспитании принесёт прослушивание песен в исполнении народных хоров и народных исполнителей. Такой показ наглядно подтвердит великолепную дикцию певцов из народа, тонкость фразировки, чистоту интонирования, свободное владением дыхания и т. д.

Кроме того, слушание и разбор произведения, исполняемых народными ансамблями и хорами, поможет развить тонкость детского слуха. Прослушивание песен даёт возможность учащимся воспринять её в ином характере.

В воспитании любви к народному творчеству важная роль должна отводиться лекциям и беседам. Несомненно, ребят заинтересуют такие темы, как, например, «Хоровод круглый год» - сказки о народных праздниках, обрядах, временах года, «Парасказ»- фольклорный спектакль – раёк по мотивам сказок. А. С. Пушкина. «Народная песня в творчестве русских и советских композиторов», «Былины и исторические песни», «Песни, связанные с неразрывным бытом. Трудом, праздниками русского народа», «Инструменты русского народного оркестра», особенно если беседы на подобные темы будут богато иллюстрированы музыкальными примерами.

Помощь могут оказать аудио, видеозаписи с подлинными образцами народных песен в исполнении, как отдельных выдающихся певцов, так и хоровых народных и фольклорных коллективов.

Именно такое ознакомление детей и такая форма образовательной работы повышают уровень их знаний, расширяют общий и музыкальный кругозор, психологически подготавливают к осознанию важности в жизни людей народной музыки, пробуждают интерес к ней. Опасения по поводу того, как воспримут дети непривычный для них музыкальный материал, бывают напрасными. Практика показала, детей не может оставлять равнодушными исполнение песен в подлинном виде.

Театрализация народных обрядовых праздников

Народные праздники и обряды всегда были тесно связаны с явлениями природы, временами года, растительным и животным миром. Через обряды, игры и песни народ проявлял к ним своё восхищение и уважение. Эта связь людей с окружающим миром нашла отражение и в театрализованных представлениях и праздниках. Важно, чтобы учащиеся поняли, что через постановку театрализованного представления оживают давно существующие народные праздники, сказки, обряды, игры.

Формы и методы работы

Значительное место в художественно- речевой деятельности занимают такие виды как: выразительное чтение текста наизусть, пересказ, рассказывание. Это даёт возможность приобрести навык кратко, ясно и образно выражать свои мысли, чувствовать мелодичность и ритм речи, уметь управлять своим голосом. Детям присущи актёрские способности. Они проявляются в играх с раннего детства. В играх дети перевоплощаются в других людей, в животных, в образы фантастических существ.

Привлечение учащихся к театрализации позволяет проявить врождённые, естественные, актёрские способности.

Дословный пересказ текста сценария можно выполнить вместе с детьми, беря на себя роль ведущего, а детям поручить другие роли. Текст, который должен произносить каждый персонаж, сначала произносит педагог, а дети повторяют. Инсценировка художественного произведения в свободном пересказе детьми реплик каждого персонажа происходит как сюжетно-ролевая игра. Как правило, это бывают сказки, много раз читанные и потому очень хорошо известные детям.

Преодолеть трудности, которые могут возникнуть при постановке театрализации или сказки, помогут: небольшой объём сценария, ритмизованная и рифмованная речь, знакомые сказочные персонажи и мотивы, несложные попевки мелодий песен.

Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. Текст произведения для детей - только канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. Например, в игре по сказке «Теремок» следом за зайчиком-побегайчиком на пороге дома появляется белочка - пушистый хвостик, затем детям стало жалко медведя, лису, волка, которые просились в теремок и обещали никого не обижать. Игра закончилась дружным хороводом персонажей сказки. Так, дети «переделали» общеизвестную сказку сообразно своим представлениям о необходимости жить в дружбе и мире, не видеть врага в тех, кто чем-то не похож на тебя.

Учащимся нужно лишь привнести театрализованные действия присущие им непосредственность, увлечённость, умение импровизировать. Надо дать возможность почувствовать детям атмосферу народного праздника, который разыгрывается на сценической площадке, через своё актёрское участие в нём. Внимание детей педагог акцентирует не только на смысловую, но и на художественную сторону.

Сценарии народных праздников

1. «Рождество Христово»

2. «Широкая масленица»

3. «Праздник крещения кукушек»

4. «Иван- Купала»

5. «Кузьминки»

Сценарии сказок

1. «Иван да Марья»

2. «Мужик и водяной»

Сценарий произведений детского фольклора

1. «Мы искали радугу»

Сценарий тематического открытого урока

1. «С песней жить - не тужить».

Контроль: урок- конкурс, зачёт, театрализация.

Русские стили живописи

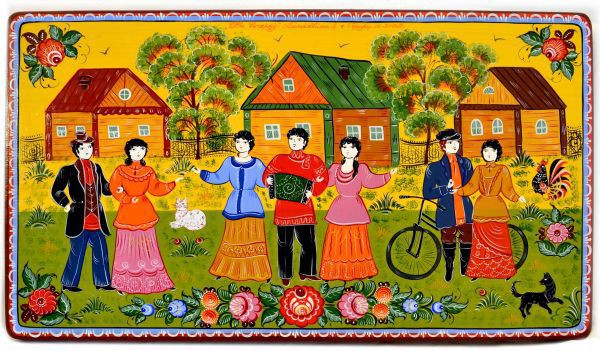

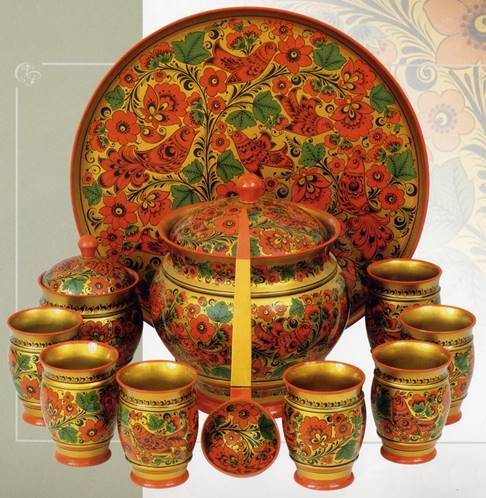

Хохлома — роспись по дереву, при которой яркими тонами по чёрному лаковому фону наносятся ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, а также иногда птицы, рыбы и звери. Название стиля происходит от одноимённого округа Нижнего Новгорода. Основные предметы, на которые наносится хохлома: посуда, мебель, статуэтки, матрёшки.

Городецкая роспись — роспись по дереву, при которой насыщенными цветами на золотистом фоне изображаются жанровые сцены из жизни русского купечества, а также звери и цветы. Название стиля происходит от города Городец в Нижегородской области. Основные предметы, на которые наносится городецкая роспись: сундуки, прялки, детская мебель.

Гжель — роспись по керамике, при которой растительные орнаменты разных оттенков синего цвета с завитками рисуются на белом фоне. Название стиля происходит от района «Гжельский куст», его образуют 27 деревень в Раменском районе Московской области. Основные предметы, на которые наносится гжель: посуда, вазы, статуэтки, чайники, разделочные доски, матрёшки.

Федоскинская роспись — роспись по дереву, при которой портреты людей изображаются на чёрном лаковом фоне. При этом на основу наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото, поталь, перламутр, что придаёт работе эффект свечения и глубины. Название стиля происходит от подмосковного села Федоскино. Основные предметы, на которые наносится Федоскинская роспись: ларцы, шкатулки, коробочки, крышки альбомов, очёчники, кошельки, пасхальные яйца.

Роспись Северной Двины — роспись по дереву, при которой сказочные персонажи и растения наносятся красными и оранжевыми цветами на жёлтый фон. Название стиля происходит от реки Северная Двина, протекающей в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Основные предметы, на которые наносится роспись: посуда, сундуки, ларцы, подголовники.

Прикамская роспись — роспись по дереву, при которой изображения растений и зверей рисуются красными красками по оранжевому фону. Название стиля происходит от территории, прилегающей к реки Кама в Пермском крае. Основные предметы, на которые наносится роспись: мебель, двери и стены дома.

Жостовская роспись — роспись металлических подносов, при которой на чёрном фоне изображаются простые композиции из крупных и мелких цветов. Название стиля происходит от деревни Жостово Московской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: разнообразные подносы.

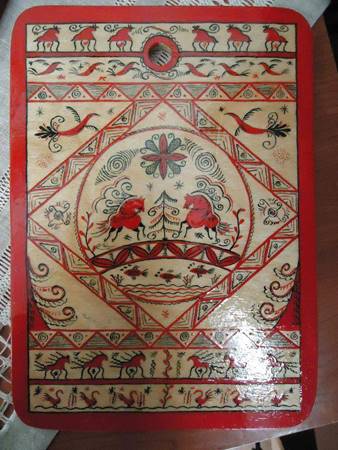

Мезенская (Палащельская) роспись — роспись по дереву, при которой неокрашенный фон покрывается архаичным дробным узором — звёздами, крестиками, чёрточками. Они рисуются в два цвета: чёрным — «сажей» и красным — «земляной краской». Традиционные элементы Мезенской росписи — солнечные диски, ромбы, кресты. Название стиля происходит от реки Мезень, протекающей в Архангельской области и республике Коми. Основные предметы, на которые наносится роспись: прялки, ковши, коробы для хранения, братины*.

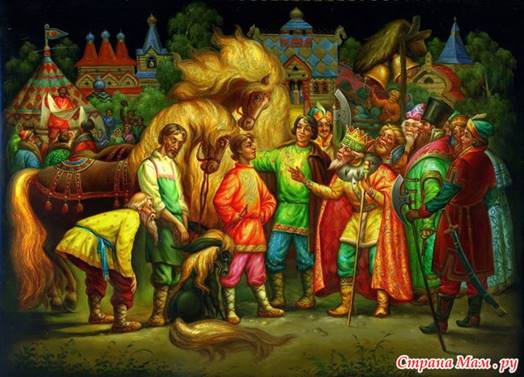

Палех — роспись по дереву, при которой на тёмном фоне изображаются темы русских народных сказок или исторических событий. Название стиля происходит от села Палех в Ивановской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: шкатулки, солонки, тарелки, матрёшки, панно, брошки. *Братина — род ковша, из которого в допетровское время во время пиров пили вино.

Городецкая роспись

Хохлома

Гжель

Роспись Северной Двины

Прикамская роспись

Жостовская роспись

Мезенская (Палащельская) роспись

Палех

Петриковская роспись

Ракульская роспись

Основные методологические установки при обучении предмету «Народное пение»

Основой традиционного народного пения является выработка естественно-разговорной манеры пения (разговорным является дыхание, состояние верхних резонаторов, полости рта, губ). Поэтому для выработки народной манеры пения

Необходима опора на грудное звучание и речевое произношение гласных и согласных.

Развитие основных вокальных навыков учащийся получает на занятиях по предмету «Народное пение».

Сольное пение (народное).

К основным свойствам голоса, которые подвержены развитию мы относим:

1.Звуковысотный диапазон, регистры, резонаторы.

2.Динамический диапазон.

3.Тембр (богатство обертонов, вокальная позиция).