Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова

Асубаев К.О., Канагатов Ж.Ж., Бугаева А.А.

Экология животных

Учебное пособие

Талдыкорган, 2017

УДК 59(075.8)

ББК 28.6я73 А91

А91

Учебное пособие рекомендовано к изданию решением Учебно-методического

Совета Жетысуского государственного университ ета им. И.Жансугурова протокол № 6 от «28» 06. 2017 г.

Рецензенты:

Конысбеков К.К. – к.с/х.н., Талдыкорганский филиал ТОО «КазНИИЗ и Р» Маусумбаева А.М. – к.с/х.н., доцент

Асубаев К.О., Канагатов Ж.Ж., Бугаева А.А.

Бугаева А.А.А91 – Талдыкорган:Экология животных Жетысуского государственного университета : учебное пособие / Асубаев К.О., Канагатов Ж .Ж., им. И.Жансугурова, 2017.-304 стр. ISBN 978-601-7084-23-3

Одной из глобальных экологических проблем в современном мире является проблема экологии и сохранения биоразнообразия животного мира. Животный мир является важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, он обеспечивает устойчивость экосистем, как наиболее мобильный элемент. В природе нет абсолютно полезных или абсолютно вредных животных, все зависит от их численности, условий существования и ряда других факторов.

Численность животных уменьшается не только в результате прямого истребления, а так же вследствие ухудшения экологических условий на территориях их ареалов. Все это требует постояннойнеобходимости охраны животных в рамках всего международного сообщества. Сохранение генофонда биосферы, на становление которого ушли миллионы лет- одна из серьезных задач современности.

ISBN 978-601-7084-23-3

УДК 59(075.8) ББК 28.6я73 А91

© Асубаев К.О., Канагатов Ж.Ж., Бугаева А.А., 2017

© Издательский отдел, Талдыкорган, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………..………………. 5

Часть 1 Экология и биоразнообразие животных

ГЛАВА 1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДА И УСЛОВИЯ

СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНОГО МИРА…………....……….... 7

1.1. Среда и условия существования организмов…………………….....…… 7

1.2 Совместное действие экологических факторов………………..……….. 11

1.3 Значение важнейших абиотических факторов окружающей среды для

|

жизнедеятельности животных…………………………………………………….......................... |

13 |

|

1.4 Совместное действие факторов.............................................................

|

22 |

|

ГЛАВА 2 СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА.............................

|

38 |

|

2.1 Водная среда жизни…………………………………………………….... |

38 |

|

2.2 Наземно-воздушная среда жизни……………………………………….. |

46 |

|

2.3 Размерные группы животных,по использования среды обитания…... |

49 |

|

2.5Трофическая структура почвенных беспозвоночных………………….. |

52 |

|

2.6 Живые организмы как среда жизни …………………………………….

|

53 |

|

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ...

|

58 |

|

3.1. Понятие о популяции……………………………………......................... |

58 |

|

3.2.Пространственные подразделения популяций животных……............. |

59 |

|

3.4 Внутривидовые взаимоотношения. ……………………………............ |

66 |

|

3.5 Экологическая ниша…………………………………………………......

|

74 |

|

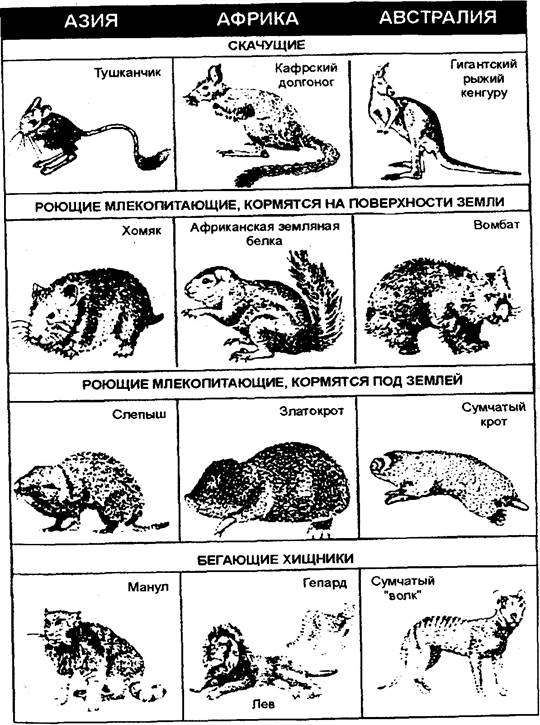

ГЛАВА 4. ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ.............................................................

|

79 |

|

4.1. Понятие «жизненная форма» организма…………………………….... |

79 |

|

4.2. Одиночный образ жизни…………………………………....................... |

84 |

|

4.3 Миграции животных…………………………………………………...... |

93 |

|

4.4 Особенности жизненных циклов оседлых животных…………….......... |

107 |

|

4.5 Антропогенные воздействия на животных…………………………......

|

110 |

|

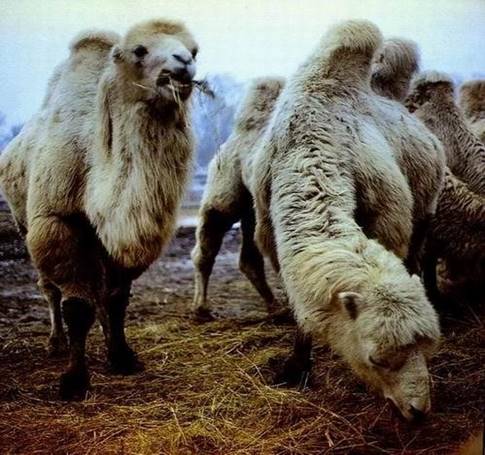

ГЛАВА 5 Экология сельскохозяйственных животных………………..........

|

122 |

|

5.1 Экологические проблемы сельскохозяйственного производства…...... |

122 |

5.2 Эколого-генетические факторы адаптации сельскохозяйственных

животных…………………………………………………………………....... 129

5.3. Значение микроклимата и факторы его формирования ……………. 133

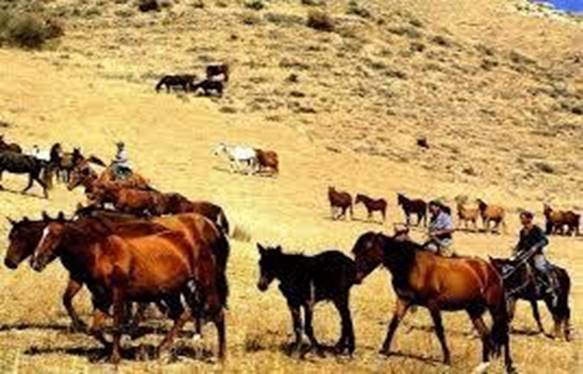

5.4 Экология пастбищ. Выпас как фактор формирования растительных 143

сообществ…………………………………………………………………….....

Часть 2 Разнообразие животного мира Казахстана

ГЛАВА 1 ОБЩИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ......... 166

1.1 Экологическая ситуация в РК…………………………………............. 166

1.2 Животный мир Казахстана……………………….…………………..... 174

1.3 Распространение животных по основныем типам экосистем……....... 178

1.4 Экологического зонирования территории Казахстана……………...... 188

ГЛАВА 2 План действии по сохранении биоразнообразии животного

мира Казахстана 196

2.1. Национальные стратегии и планы действий, международные

правовые акты ………………………………………................................. 196

2.2 Особо охраняемые природные территории………………….............. 198

2.3 Красная книга Казахстана……………………........................................ 204

ГЛАВА 3 Эколгия и биоразнообразие животного мира Жетысу 220

3.1 Экологические проблемы Жетысу …………………………................... 220

3.2 Государственный национальный природный парк «Алтын-

Эмель»........................................................................................................... 129

3.3 Жонгар-Алатауский государственный национальный природный

парк……………………………………………………………………………… 254

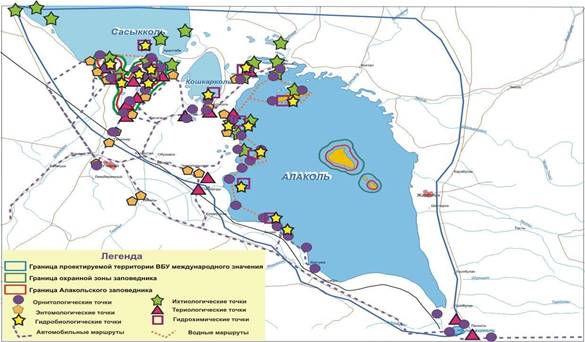

3.4 Алакольский Государсвенный природный заповедник…………….... 257

Список использованной литературы.......................................................... 295

Приложение .................................................................................................. 300

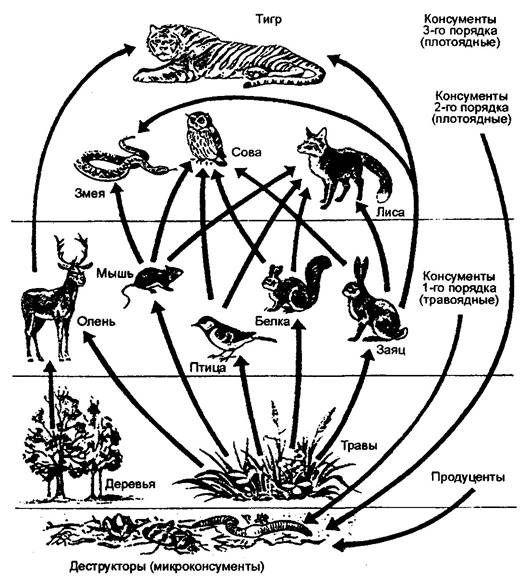

В последнее время все чаще и чаще мы слышим о глобальных или локальных экологических проблемах современного мира. И одной из таких проблем яв- ляется экологическая проблема животного мира. Вообще животный мир - это совокупность всех видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), населяющих определенную территорию или среду и находящихся в состоянии естественной свободы. Животный мир является неотъемлемым элементом окружающей природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регу- лирующим и стабилизирующим компонентом биосферы. Главнейшая эколо- гическая функция животных - участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экосистемы обеспечивается в первую очередь жив отными, как наиболее мобильным элементом. Необходимо сознавать, что животный мир не только важный компонент естественной экологической системы и одновременно ценнейший биологический ресурс. Очень важно и то, что все виды животных образуют генетический фонд планеты, все они нужны и полезны. В природе нет и абсолютно полезных и абсолютно вредных животных. Все зависит от их численности, условий существования и от ряда других факторов. Одна из разновидностей 100 тыс. видов различных мух комнатная муха, является переносчиком ряда заразных болезней. В то же время мухи кормят огромное количество животных (мелкие птицы, жабы, пауки, ящерицы и др.). Лишь некоторые виды (клещи, грызуны-вредители и др.) подлежат строгому контролю. Несмотря на огромную ценность животного мира, человек, овладев огнем и оружием, еще в ранние периоды своей истории начал истреблять животных, а сейчас, вооружившись современной техникой, развил "стремительное наступление" и на всю естественную природу. Конечно, на Земле и в прошлом, в любые времена, по самым разным причинам происходила постоянная смена ее обитателей. Однако сейчас темпы исчезновения видов резко возросли, а в орбиту исчезающих вовлекаются все новые и новые виды, которые до этого были вполне жизнеспособны. Чем больше мы познаем закономерности жизни биогеоценозов, особенности экологии отдельных видов, тем больше оказывается полезных животных. Численность животных уменьшается не только в результате прямого истребления, а также вследствие ухудшения экологических условий на территориях и ареалов. Антропогенные изменения ландшафтов неблагоприятно сказываются на условиях существования большинства видов животных. Сведение лесов, распашка степей и прерий, осушение болот, регулирование стока, загрязнение вод рек, озер и морей все это, вместе взятое, мешает нормальной жизни диких животных, приводит к снижению их численности даже при запрете охоты. Возрастание угрозы экологической катастрофы в глобальном масштабе вызывает осознание настоятельной необходимости рационализации природопользования и координации усилий в охране окружающей среды и как составной части охране животных в рамках всего международного сообщества. Деятельность государственных, научных и общественных организаций должна быть направлена на то, чтобы сохранить все биологические виды. Нельзя забывать, что, по прогнозам ученых, в следующие 20-30 лет под угрозой исчезновения будет находиться около 1 млн. видов животных и растений. Сохранение генофонда биосферы, на становление которой ушли миллионы лет, - одна из серьезных задач охраны природы. Каждый спасенный от гибели вид - это сохраненный для народного хозяйства природный ресурс. Черный список погибших видов нашей планеты безвозвратно утраченные возможности повышения благосостояния человечества. Мы можем и должны охранять животных не только в качестве используемого ресурса, но и с точки зрения гуманного подхода.

ЧАСТЬ 1 ЭКОЛОГИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ

ГЛАВА 1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДА И УСЛОВИЯ

Различают такие понятия, как среда и условия существования организмов.

Среда это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Из среды организмы получают все необходимое для жизни и в нее же выделяют продукты обмена веществ. Среда каждого организма слагается из множества элементов неорганической и органической природы и элементов, привносимых человеком и его производственной деятельностью. При этом одни элементы могут быть частично или полностью безразличны организму, другие необходимы, а третьи оказывают отрицательное воздействие.

Условия жизни, или условия существования, это совокупность необходимых для животных элементов среды, с которыми он находится в неразрывном единстве и без которых существовать не может.

Приспособления животных к среде носят название адаптации. Способность к адаптациям одно из основных свойств жизни вообще, обеспечивающее возможность ее существования, возможность животных выживать и размножаться. Адаптации проявляются на разных уровнях от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Все приспособления животных к существованию в различных условиях выработались исторически. В результате сформировались специфические для каждой географической зоны группировки животных.

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами (табл. 1.).

Многообразие экологических факторов подразделяется на две большие группы: абиотические и биотические.

Абиотические факторы это комплекс условий неорганической среды, влияющих на организм, компонент среды подразделяется на климатические, почвенные (эдафические), топографические и другие физические факторы, в том числе воздействие волн, морских течений, огня и т.д. Кроме химические факторы: химический состав водной среды,атмосферного воздуха,почвы и т.д

Биотические факторы это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие. В отдельных случаях антропогенные факторы выделяют в самостоятельную группу факторов наряду с абиотическими и биотическими, подчеркивая тем самым чрезвычайное действие антропогенного фактора. Но более правельным классифицировать его как часть факторов биотического влияния, так как понятие «биотические факторы» охватывает действия всего органического мира, к которому принадлежит и человек.

Таблица1. Различные подходы к классификации экологических факторов

|

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ |

|||

|

АБИОТИЧЕСКИЕ |

БИОТИЧЕСКИЕ |

||

|

Свет, температура, влага, ветер, воздух, Влияние растений на других членов давление, течения, долгота дня и т. д. биоценоза Механический состав почвы, ее проницаемость, влагоемкость Влияние животных на других членов Содержание в почве или воде элементов биоценоза питания, газовый состав, соленость воды Антропогенные факторы, возникающие в |

|||

|

ПО ВРЕМЕНИ |

ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ |

ПО ОЧЕРЕДНОСТИ |

|

|

Эволюционный Периодический Первичный Исторический Непериодический Вторичный |

|||

|

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ |

ПО СРЕДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ |

||

|

Космический Атмосферный Абиотический (абиогенный) Водный (влажности) Биогенный Геоморфологический Биотический Эдафический Биологический Физиологический Природно-антропогенный Генетический Антропогенный (в том числе техногенный, Популяционный загрязнение среды, в том числе беспокойстве Биоценотический Экосистемный Биосферный |

|||

Совокупность факторов одного рода составляет верхний уровень понятий. Нижний уровень понятий связан с познанием отдельных экологических факторов.

Влияние факторов среды определяется прежде всего их воздействием на обмен веществ организмов. Отсюда все экологические факторы по их действию можно подразделить на прямодействующие и косвеннодействующие. Те и другие могут оказывать существенные воздействия на жизнь отдельных организмов и на все сообщество. Экологические факторы могут выступать то в виде прямодействующего, то в виде косвенного. Каждый экологический фактор характеризуется определенными количественными показателями, например силой и диапазоном действия.

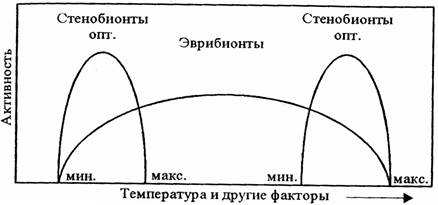

Для разных видов животных условия, в которых они особенно хорошо себя чувствуют, неодинаковы. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для жизнедеятельности организма, называется оптимумом, а дающая наихудший эффект пессимумом, т. е. условия, при которых жизнедеятельность организма максимально угнетается, но он еще может существовать.При значении фактора, близком к пределам выносливости или толерантности, организм обычно может существовать лишь непродолжительное время. В более узком интервале условий возможно длительное существование и рост особей. Еще в более узком диапазоне происходит размножение.

Рис. 1. Зависимость действия экологического фактора от его интенсивности

Обычно где-то в средней части диапазона устойчивости имеются условия, наиболее благоприятные для жизнедеятельности, роста и размножения. Эти условия называют оптимальными, в которых особи данного вида оказываются наиболее приспособленными, т. е. оставляют наибольшее число потомков. На практике выявить такие условия сложно, и обычно определяют оптимум для отдельных показателей жизнедеятельности скорости роста,выживаемости и т. п.

Свойство видов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды обозначается понятием «экологическая пластичность» (экологическая валентность) вида. Чем шире диапазон колебаний экологического фактора, в пределах которого данный вид может существовать, тем больше его экологическая пластичность.

Виды, способные существовать при небольших отклонениях от фактора, от оптимальной величины, называются узкоспециализированными, а выдержи-вающие значительные изменения фактор широкоприспособленными. К узкоспециализированным видам относятся, например, организмы пресных вод, нормаль - ная жизнь которых сохраняется при низком содержании солей в среде. Для большинства обитателей морей, наоборот, нормальная жизнедеятельность сохраняется при высокой концентрации солей в окружающей среде. Отсюда пресноводные и морские виды обладают невысокой экологической пластичностью по отношению к солености.

Экологически выносливые виды называют эврибионтными (eyros – широкий):маловыносливые стенобионтными (stenos — узкий). Эврибионтность и стенобионтность характеризуют различные типы приспособления организмов к выживанию. Виды, длительное время развивающиеся в относительно стабильных условиях, утрачивают экологическую пластичность и вырабатывают черты стенобионтности, тогда как виды, существовавшие при значительных колебаниях факторов среды, приобретают повышенную экологическую пластичность и становятся эврибионтными (рис.2).

Рис.2. Экологическая пластичность видов (по Ю. Одуму, 1975)

Отношение организмов к колебаниям того или иного определенного фактора выражается прибавлением приставки «эври-» или «стено-» к названию фактора. Например, по отношению к температуре различают эври- и стенотермные организмы, к концентрации солей— эвристеногалинные, к свету эври- и стенофотные и др. По отношению ко всем факторам среды эврибионтные организмы встречаются редко. Чаще всего эври- или стенобионтность проявляется по отношению к одному фактору. Так, пресноводные и морские рыбы будут стеногалинными.Эврибионтность, как правило, способствует широкому распространению видов. Стенобионтность обычно ограничивает ареалы. В то же время, нередко благодаря высокой специализированности, стенобионтам принадлежат обширные территории. Например, рыбоядная птица скопа (Pandionhaliaetus) — типичный стенофаг, а по отношению же к другим факторам является эврибионтом, обладает способностью в поисках пищи передвигаться на большие расстояния и занимает значительный ареал.

Все факторы среды взаимосвязаны, и среди них нет абсолютно безразличных для любого организма. Популяция и вид в целом реагируют на эти факторы, воспринимая их по-разному. Такая избирательность обусловливает и избирательное отношение организмов к заселению той или иной территории.

Различные виды организмов предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям, температуре, влажности, свету и т. д. Поэтому на разных почвах, в разных климатических поясах произрастают различные растения. С другой стороны, в растительных ассоциациях формируются разные условия для животных. Приспосабливаясь к абиотическим факторам среды и вступая в определенные биотические связи друг с другом, растения, животные и микроорганизмы распределяются по различным средам и формируют многообразные экосистемы, объединяющиеся в биосферу Земли. Следовательно, к каждому из факторов среды особи и формирующиеся из них популяции приспосабливаются относительно независимым путем. Экологическая валентность их по отношению к разным факторам оказывается неодинаковой. Каждый вид обладает специфическим экологическим спектром, т. е. суммой экологических валентностей по отношению к факторам среды.

Экологические факторы обычно действуют не поодиночке, а целым комплексом. Действие одного какого-либо фактора зависит от уровня других. Сочетание с разными факторами оказывает заметное влияние на проявление оптимума в свойствах организма и на пределах их существования. Действие одного фактора не заменяется действием другого. Однако при комплексном воздействии среды часто можно видеть «эффект замещения», который проявляется в сходстве результатов воздействия разных факторов. В комплексном действии среды факторы по своему воздействию неравноценны для организмов. Их можно подразделить на ведущие (главные) и фоновые (сопутствующие, второстепенные). Ведущие факторы различны для разных организмов, если даже они живут в одном месте. В роли ведущего фактора на разныхэтапах жизни организма могут выступать то одни, то другие элементы среды. Роль ведущего фактора в разное время года может меняться. Так, в пробуждении активности у птиц (синицы, воробьи) в конце зимы ведущим фактором является свет, и в частности длина дня, то летом его действие становится равнозначным температурному фактору. Ведущий фактор может быть неодинаков у одних и тех же видов, живущих в разных физико-географических условиях. Например, активность комаров, мошек, мокрецов в теплых районах определяется комплексом светового режима, тогда как на севере — изменениями температуры.

Понятие о ведущих факторах нельзя смешивать с понятием об ограничивающих факторах. Фактор, уровень которого в качественном или количественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близким к пределам выносливости данного организма, называется ограничивающим, или лимитирующим. Ограничивающее действие фактора будет проявляться и в том случае, когда другие факторы среды благоприятны или даже оптиоптимальны. В роли ограничивающего фактора могут выступать как ведущие, так и фоновые экологические факторы.

Лимитирующим фактором может быть не только недостаток, на что указывал Либих, но и избыток таких факторов, как, например, тепло, свет и вода. Как уже было отмечено ранее, организмы характеризуются экологическим минимумом и экологическим максимумом. Диапазоны между этими двумя величинами принято называть пределами устойчивости, выносливости или толерантности. Представление о лимитирующем влиянии максимума наравне с минимумом ввел В. Шелфорд (1913), сформулировавший закон толерантности. После 1910 г. по «экологии толерантности» были проведены многочисленные исследования, благодаря которым стали известны пределы существования для многих животных.

Ценность концепции лимитирующих факторов состоит в том, что она дает экологу отправную точку при исследовании сложных ситуаций. Изучая конкретную ситуацию, эколог может выделить слабые звенья и сфокусировать внимание на тех условиях среды, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться критическими или лимитирующими. Если для организма характерен широкий диапазон выносливости (устойчивости, толерантности) к фактору, отличающемуся относительным постоянством, и присутствует в среде в умеренных количествах, вряд ли такой фактор является лимитирующим. Наоборот, если известно, что тот или иной организм обладает узким диапазоном толерантности к какому-то изменчивому фактору, то именно этот фактор и заслуживает внимательного изучения, так как он может быть лимитирующим. Так, содержание кислорода в наземных местообитаниях настолько велико и он столь доступен, что редко служит лимитирующим фактором для наземных организмов, за исключением паразитов, обитателей почв или больших высот. Тогда как в воде кислорода сравнительно мало, его содержание там нередко значительно варьируется, и вследствие этого для водных организмов, в первую очередь животных, он часто служит важным лимитирующим фактором.

В целом же смысл анализа условий среды, состоит в следующем:

— путем наблюдения, анализа и эксперимента обнаружить «функционально важные» факторы;

— определить, как эти факторы влияют на особей, популяции, сообщества, тогда удается довольно точно предсказать результат нарушений среды или планируемых ее изменений.

Абиотический, или неживой, компонент среды подразделяется на климатические, почвенные ,топографические и другие физические факторы, в том числе воздействие волн, морских течений, огня и т. д.

Температура. Тепловой режим— важнейшее условие существования живых организмов, так как все физиологические процессы в них возможны при определенных условиях. Главным источником тепла является солнечное излучение.Солнечная радиация превращается в экзогенный, находящийся вне организма, источник тепла во всех случаях, когда она падает на организм и им поглощается. Сила и характер воздействия солнечного излучения зависят от географического положения и являются важными факторами, определяющими климат региона. Климат же определяет наличие и обилие видов животных в данной местности.

Пределы, в которых может существовать жизнь, очень узки — около 300°С, от -200°С до +100°С. На самом делебольшинство видов и большая часть активности приурочены к более узкому диапазону температур

Таблица 2.Температурный диапазон активной жизни на Земле, °С

|

Среда жизни |

Максимум |

Минимум |

Амплитуда |

|

Суша Моря Пресные воды |

55 35,6 93 |

-70 -3,3 0 |

125 38,9 93 |

Как правило, эти температуры, при которых возможно нормальное строение и функционирование белков: от 0 до +50°С. Однако целый ряд организмов обладает специализированными ферментными системами и приспособлен к активному существованию при температуре тела, выходящей за названные выше пределы.

Температурный фактор характеризуется ярко выраженными как сезонными, так и суточными колебаниями. В ряде районов Земли это действие фактора имеет важное сигнальное значение в регуляции сроков активности организмов, обеспечении их суточного и сезонного режимов жизни.

При характеристике температурного фактора очень важно учитывать его крайние показатели, продолжительность их действия, повторяемость. Выходящие за пределы терпимости организмов изменения температуры в местах обитания приводят к массовой их гибели. Значение температуры заключается и в том, что она изменяет скорость протекания физико-химических процессов в клетках, отражающихся на всей жизнедеятельности организмов. Температура влияет на анатомо-морфологические особенности организмов, ход физиологических процессов, их рост, развитие, поведение и во многих случаях определяет географическое распространение животных.

Как к экологическому фактору, по отношению к температуре все организмы подразделяются на две группы: холодолюбивые и теплолюбивые.Холодолюбивые организмы, или криофилы, способны жить в условиях сравнительно низких температур и не выносят высоких. Криофилы могут сохранять активность при температуре клеток до -8 и -10 °С, когда жидкости их тела находятся в переохлажденном виде. Характерно для представителей разных групп, например моллюсков, членистоногих, червей и др. Криофилы населяют холодные и умеренные зоны. Холодостойкость растений весьма различна и зависит от условий, в которых они обитают.

Приостановка всех жизненных процессов организма называется анабиозом. Из анабиоза живые организмы возвращаются к нормальной жизни при условии, если не была нарушена структура макромолекул в их клетках.

У теплолюбивых, или термофилов, жизнедеятельность приурочена к условиям довольно высоких температур.

Это преимущественно обитатели жарких, тропических районов Земли. Среди многочисленных беспозвоночных (насекомые, паукообразные, моллюски, черви), холодно- и теплокровных позвоночных имеется много видов и целый отряд, обитающие исключительно в тропиках

Таблица3.Примеры видов, обладающих различнойустойчивостью к температуре

|

Стенотермные теплолюбивые |

Стенотермные холодолюбивые |

|

Рачок Thermosbaenamirabilis живет при температуре 45-48°С и погибает, если температура падает ниже 30°С

Насекомые-эктопаразиты млекопитающих и птиц зависят от температуры тела животных |

Ногохвостки, долгоножки активны при температуре ниже 0°С и вплоть до -10°С Двукрылые активны при температуре между 5 и 10°С в солнечные часы дня. Эти виды очень чувствительны к повышению температуры Животные — обитатели больших глубин способны переносить температуры, близкие к 0°С |

Многие организмы обладают способностью переносить очень высокие температуры. Например, некоторые виды жуков и бабочек, пресмыкающие выдерживают температуру до 45—50 °С. В горячих источниках Калифорнии при температуре 52 °С обитает рыбка пятнистой ципринодон, в водах горячих ключей на Камчатке постоянно живут сине-зеленые водоросли при температуре 75—80 °С, верблюжья колючка переносит нагревание воздуха до 70 °С. Таким образом, общие закономерности воздействия температуры на живые организмы проявляются в их способности существовать в определенном диапазоне температуры. Этот диапазон ограничен нижней летальной (смертельной) и верхней летальной температурой.

Температура, наиболее благоприятная для жизнедеятельности и роста, называется оптимальной.

Температурный оптимум большинства живых организмов находится в пределах 20—25 С, и лишь у обитателей жарких, сухих районов температурный оптимум жизнедеятельности находится несколько выше 25—28°С. Например, некоторые прямокрылые (кузнечики) проявляют полуденную активность в условиях пустыней Палестины при температуре 40°С и выше.

Для организмов умеренных и холодных зон оптимальные температуры от 10 до 20°С. Так, у ветреницы дубравной процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает при 10°С.

В зависимости от ширины интервала температуры, в которой данный вид может существовать, организмы делятся на эвритермные и стенотермные. Эвритермные организмы выдерживают широкие колебания температуры, стенотермные живут лишь в узких пределах.

К эвритермным относится большинство организмов районов с континентальным климатом. Многие из них имеют покоящие стадии, переносящие особенно широкий диапазон температуры (покоящиеся яйца, цисты, куколки насекомых, находящиеся в состоянии анабиоза, взрослые животные).

Беспозвоночные, рыбы, амфибии и рептилии лишены способности поддерживать температуру тела в узких границах. Их называют пойкилотермными (от греч.poikilos — разный). Данных животных часто называют также эктотермными, так как они больше зависят от тепла, поступающего извне, чем от того тепла, которое образуется в обменных процессах. Характерна низкая интенсивность обмена и отсутствие механизма сохранения тепла. Раньше этих животных обычно называли холодокровными, но этот термин неточен и может вводить в заблуждение.

Птицы и млекопитающие способны поддерживать достаточно постоянную температуру тела независимо от окружающей температуры. Этих животных называют гомойотермными (от греч. homoios — подобный) или, по старой терминологии, что менее правильно, теплокровными. Гомойотермные животные относительно мало зависят от внешних источников тепла. Благодаря высокой интенсивности обмена у них вырабатывается достаточное количество тепла, которое может сохраняться. Поскольку эти животные существуют за счет внутренних источников тепла, их называют в настоящее время чаще эндотермными.

Животные в ходе длительного эволюционного развития, приспосабливаясь к периодическим изменениям температурных условий, выработали в себе различную потребность к теплу в разные периоды жизни.

В пределах от верхних оптимальных до верхних максимальных и от нижних минимальных до нижних оптимальных температур лежат диапазоны верхнего и нижнего пессимумов. Активность животных также ограничивается пессимумами. У насекомых повышение температуры вызывает вначале медленные, некоординированные движения, в физиологической области (оптимум) приводит к полностью управляемой активности, а при дальнейшем повышении — к чрезмерно быстрым, некоординированным, суматошным движениям. Так, муха цеце при температуре ниже 8°С неподвижна, при 10°С начинает бегать, выше 14°С при дополнительном раздражении взлетает, а выше21°С летает сонливо.

Температурный оптимум разных видов и стадий развития у насекомых также неодинаков. Например, оптимальная температура развития яиц озимой совки (Agrotissegetum) 25°C, гусениц 22°С, а куколок 19°С.

Крайне минимальные и максимальные температуры нижнего и верхнего пессимумов называются соответственно нижним и верхним порогом развития, или нижним и верхним биологическим нулем, за пределами которого развитие организма не происходит.

Температуры, лежащие выше нижнего порога развития и не выходящие за пределы верхнего, получили название эффективных температур. Для эктотермных животных количество тепла, необходимого для развития, определяется суммой эффективных температур или суммой тепла. Зная нижний порог развития, легко определить эффективную температуру — по разности наблюдаемой и пороговой температур. Так, если нижний порог развития организма равен 10°С, а реальная в данный момент температура воздуха 25°C, то эффективная температура будет 15°С (25°—10

Развитие эндотермных животных в меньшей степени зависит от температуры окружающей среды. И тем не менее и им свойствен определенный температурный оптимум и пессимум тех или иных физиологических процессов.

У крупного рогатого скота повышение температуры в помещениях при их содержании до 15°С или понижение до 7°С приводит к снижению плодовитости.

Живые организмы в процессе эволюции выработали различные формы адаптации к температуре, среди них морфологические, биохимические, физиологические, поведенческие и т. д.

У животных морфологические адаптации к температуре прослеживаются четко. Под действием теплового фактора у животных формируются такие морфологические признаки, как отражательная поверхность тела, пуховой, перьевой и шерстный покровы у птиц и млекопитающих, жировые отложения. Эндотермные животные, обитающие в холодных областях (полярные медведи, киты и др.), имеют, как правило, крупные размеры, тогда как обитатели жарких стран (например, многие насекомоядные млекопитающие) обычно меньше по размерам. Это явление носит название правила Бергмана. Согласно этому правилу, при продвижении на север средние размеры тела в популяциях эндотермных животных увеличиваются (табл. 4.).

Таблица 4. Изменение размера тела животных с широтой (по Бергману)

|

Вид |

Район |

Длина тела, см |

Масса, кг |

|

Волк

Лиса |

Таймыр Монголия Среднерусская равнина Туркмения |

До 137 До 120 До 90 До 57 |

До 49 До 40 До 10 До 3,2 |

При увеличении размеров уменьшается относительная поверхность тела, а следовательно, и теплоотдача.Размеры выступающих частей тела также варьируют в соответствии с температурой среды. У видов, живущих в более холодном климате, различные выступающие части тела (хвост, уши, конечности и др.) меньше, чем у родственных видов из более теплых мест. Это явление известно как правило Аллена. Правило Аллена наглядно проявляется при сравнении длины ушей у трех видов лисиц, обитающих в разных географических областях.

Третье правило (носит название правила Глогера) гласит, что окраска животных в холодном и сухом климате сравнительно светлее, чем в теплом и влажном. Эти правила (часто их называют законами), управляющие адаптациями млекопитающих, равным образом относятся и к человеку.

Биохимическая адаптация живых организмов к температуре проявляется прежде всего в изменении физико-химического состояния веществ, содержащихся в клетках и тканях. У животных, и в первую очередь обитателей полярных областей, с понижением температуры возрастает содержание гликогена в печени, повышается содержание аскорбиновой кислоты в тканях почек. У млекопитающих большое скопление питательных веществ наблюдается в бурой жировой ткани в непосредственной близости от жизненно важных органов — сердца и спинного мозга — и имеет приспособительный характер. В митохондриях клеток этой ткани при клеточном дыхании не синтезируется АТФ, а вся энергия рассеивается в виде тепла.

Многие животные к зиме накапливают жир. Подкожный жировой слой обеспечивает им теплоизоляцию. У ряда животных в выступающих или поверхностных частях тела (лапы некоторых птиц, ласты китов) есть замечательное приспособление под названием «чудесная сеть». Это сплетение сосудов, в котором вены тесно прижаты к артериям. Кровь, текущая по артериям, отдает тепло венам, оно возвращается к телу, а артериальная кровь поступает в конечности охлажденной. Конечности, по существу, пойкилотермны, зато температуру остального тела можно поддерживать с меньшими затратами энергии. На основе физиологических процессов многие организмы способны в определенных пределах менять температуру своего тела. Эта способность называется терморегуляцией. Как правило, терморегуляция сводится к тому, что температура тела поддерживается на более постоянном уровне по сравнению с температурой окружающей среды. Особенно совершенны механизмы терморегуляции у эндотермных животных. Как уже было отмечено ранее, эндотермные животные способны вырабатывать достаточное количество тепла и регулировать теплоотдачу, поэтому равенство прихода и расхода тепла сохраняется.

Система терморегуляции млекопитающих и птиц включает рецепторы, эффекторы и чрезвычайно чувствительный регуляторный центр в гипоталамусе. Этот центр следит за температурой крови, отражающей температуру тех органов, через которые она протекает.

Влажность В жизни организмов вода выступает как важнейший экологический фактор. Без воды нет жизни. Живых организмов, не содержащих воду, на Земле не найдено. Она является основной частью протоплазмы клеток, тканей, растительных и животных соков. Все биохимические процессы ассимиляции и диссимиляции, газообмен в организме осуществляются при наличии воды. Вода с растворенными в ней веществами обусловливает осмотическое давление клеточных и тканевых жидкостей, включая и межклеточный обмен. В период активной жизнедеятельности растений и животных содержание воды в их организмах, как правило, довольно высокое

Наземные животные из-за постоянной потери воды нуждаются в регулярном ее пополнении. Поэтому у них в процессе эволюции выработались приспособления, которые регулируют водный обмен и обеспечивают экономное расходование влаги. Приспособления носят анатомо-морфологический, физиологический и поведенческий характер. Потребность разных видов растений в воде по периодам развития не одинакова. Меняется она и в зависимости от климата и почвы.

Важную роль у животных играют проницаемость покровов и механизмы, регулирующие водный обмен. Здесь уместно дать характеристику основным показателям влажности. Влажность-это параметр, характеризующий содержание водяного пара (газообразной воды) в воздухе. Различают абсолютную и относительную влажность. Абсолютная влажность — количество газообразной воды, содержащейся в воздухе, и выраженное через массу воды на единицу массы воздуха (например, в граммах на 1 кг или на 1 м3 воздуха). Относительная влажность — это отношение количества имеющегося в воздухе пара к насыщенному количеству пара при данных условиях температуры и давления.

Степень насыщения воздуха и почвы водяными парами имеет большое значение. Нередко наблюдаются случаи гибели животных во время засухи, которая вызвана чрезмерной сухостью воздуха или суховеями. В первую очередь это сказывается на жизни организмов, обитающих во влажных местах, как правило, из-за отсутствия у них механизмов, регулирующих потерю воды при транспирации и испарении, тогда как наружные покровы тела весьма непроницаемы.

Влажность воздуха обусловливает периодичность активной жизни организмов, сезонную динамику жизненных циклов, влияет на продолжительность развития, плодовитость и их смертность

По отношению к влажности различают эвригигробионтные и стеногигробионтные организмы. Эвригигробионтные организмы приспособились жить при различных колебаниях влажности. Для стеногигробионтных организмов влажность должна быть строго определенной: высокой, средней или низкой. Развитие животных не менее тесно связано с влажностью среды. Однако животные в отличие от растений имеют возможность активно отыскивать условия с оптимальной влажностью, обладают более совершенными механизмами регуляции водного обмена.

Влажность среды влияет на содержание воды в тканях животного и отсюда имеет непосредственное отношение к его поведению и выживаемости. Вместе с тем она может оказывать и косвенное воздействие через пищу и другие факторы. Например, во время засух при сильном выгорании растительности сокращается численность животных-фитофагов. Развитие животных по фазам требует строго определенных условий по влажности. При недостатке влаги в воздухе или пище у животных резко сокращается плодовитость, и в первую очередь у влаголюбивых форм. Недостаточное количество воды в корме снижает интенсивность роста у большинства животных, замедляет их развитие, сокращает продолжительность жизни, увеличивает смертность.

Водный режим, т. е. последовательные изменения в поступлении, состоянии и содержании воды во внешней среде (дождь, снег, туман, насыщение парами воздуха, уровень грунтовых вод, влажность почвы), оказывает существенное влияние на жизнедеятельность живых организмов.

По отношению к водному режиму наземные организмы подразделяются на три основные экологические группы: гигрофильные (влаголюбивые), ксерофильные (сухолюбивые) и мезофильные (предпочитающие умеренную влажность). Примером гигрофилов среди животных — мокрецы, ногохвостки, комары, стрекозы, жужелицы, уж и т. д. Все они не выносят значительного водного дефицита и плохо переносят даже кратковременную засуху.

Настоящими ксерофилами являются жуки-чернотелки, верблюды,вараны. Здесь широко представлены многообразные механизмы регуляции водного обмена и приспособления к удержанию воды в теле и клетках, что слабо выражено у гигрофилов.

Вместе с тем разделение организмов на три группы в какой-то мере относительно, так как у многих видов степень потребности во влаге непостоянна в различных условиях и неодинакова на разных стадиях развития организмов.

Животные получают воду тремя основными путями: через питье, вместе с сочной пищей и в результате метаболизма, т.е жиров, белков и углеводов.

Некоторые животные могут впитывать воду через покровы из влажного субстрата или воздуха, например личинки некоторых насекомых.

Потери воды у животных происходят через испарение покровами или со слизистых оболочек дыхательных путей, путем выведения из тела мочи и непереваренных остатков пищи. Хотя животные могут выдерживать кратко- временные потери воды, но в целом расход ее должен возмещаться приходом. Потери воды приводят к гибели скорее, чем голодание.

Рассмотрение отдельных факторов среды — это не конечная цель экологического исследования, а способ подойти к сложным экологическим проблемам, дать сравнительную оценку важности различных факторов, действующих совместно в реальных экосистемах.

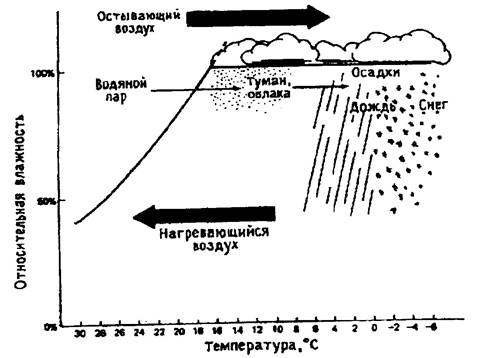

Температура и влажность являются ведущими климатическими факторами и тесно взаимосвязаны между собой (рис. 3).При неизменном количестве воды в воздухе относительная влажность увеличивается, когда температура падает. Если воздух охлаждается до температуры ниже точки водонасыщения (100%), происходит конденсация и выпадают осадки. При нагревании его относительная влажность падает. Сочетание температуры и влажности часто играет решающую роль в распределении животных.

Рис. 3. Влияние температуры на относительную влажность воздуха (по Б. Небелу, 1993)

Взаимодействие температуры и влажности зависит не только от относительной, но и от абсолютной их величины. Например, температура оказывает более выраженное влияние на организмы в условиях влажности, близкой к критической, т. е. если влажность очень велика или очень мала. Влажность также играет более критическую роль при температуре, близкой к предельным значениям. Отсюда одни и те же виды организмов в различных географических зонах предпочитают разные местообитания.Для животных выявлены принципы смены местообитания (Г. Я. БейБиенко, 1961) и принцип смены ярусов (М. С. Гиляров, 1970), где мезофильные виды в центре ареала, на севере его выбирают более сухие, а на юге — более влажные места или переходят от наземного образа жизни к подземному, как многие насекомые-фитофаги. Чем слабее проявляется влияние климата в конкретных местообитаниях, которые выбирает вид, тем больше их способность обитать в разных климатических условиях.

Атмосфера.

Значение атмосферного воздуха для живых организмов огромно и разнообразно. Это источник кислорода для дыхания и углекислоты для фотосинтеза. Он защищает живые организмы от вредных космических излучений, способствует сохранению тепла на Земле.

Атмосфера важная часть экосферы, с которой она связана биогеохимическими циклами, включающими газообразные компоненты. Это такие, как круговороты углерода, азота, кислорода и воды. Большое значение имеют и физические свойства атмосферы. Так, воздух оказывает лишь незначительное сопротивление движению и не может служить опорой для наземных организмов, что непосредственно сказалось на их строении. Вместе с тем некоторые группы животных стали использовать полет как способ передвижения. Особо следует отметить, что в атмосфере постоянно происходит циркуляция воздушных масс, энергию которой

поставляет Солнце Свет.

Свет является одним из важнейших абиотических факторов («солнечная постоянная»).Свет для организмов , с одной стороны, служит первичным источником энергии, без которого невозможна жизнь. Эволюция биосферы в целом была направлена главным образом на «укрощение» поступающего солнечного излучения, использование его полезных составляющих и ослабление вредных или на защиту от них. Следовательно, свет — это не только жизненно важный фактор, но и лимитирующий как на минимальном, так и максимальном уровне.

Среди солнечной энергии, проникающей в атмосферу Земли, на видимый свет приходится около 50% энергии, остальные 50% составляют тепловые инфракрасные лучи и около 1 % — ультрафиолетовые лучи

Видимые лучи («солнечный свет») состоят из лучей разной окраски и имеют разную длину волн.

В жизни организмов важны не только видимые лучи, но и другие виды лучистой энергии, достигающие земной поверхности: ультрафиолетовые, инфракрасные лучи, электромагнитные (особенно радиоволны) и некоторые другие излучения. Так, ультрафиолетовые лучи с длиной 0,25—0,30 мкм способствуют образованию витаминаD в животных организмах, при длине волны 0,326 мкм в коже человека образуется защитный пигмент. Инфракрасное излучение воспринимается всеми организмами, например, воздействуя на тепловые центры нервной системы животных организмов, осуществляет тем самым у них регуляцию окислительных процессов и двигательные реакции как в сторону предпочитаемых температур, так и от них. Особое значение в жизни всех организмов имеет видимый свет. С участием света у животных протекают важнейшие процессы: фотопериодизм, движение, зрение у животных, прочие процессы. Лучи разной окраски различаются животными. Например, бабочки при посещении цветков растений предпочитают красные или желтые, двукрылые насекомые выбирают белые и голубые. Пчелы проявляют повышенную активность к желто-зеленым, синефиолетовым и фиолетовым лучам, не реагируют на красный, воспринимая его как темноту. Гремучие змеи видят инфракрасную часть спектра. Для человека область видимых лучей — от фиолетовых до темно-красных.

Каждое местообитание характеризуется определенным световым режимом, соотношением интенсивности (силы), количества и качества света. Интенсивность, или сила, света измеряется количеством калорий или джоулей, приходящихся на 1 см2 горизонтальной поверхности в минуту. Для прямых солнечных лучей этот показатель практически не изменяется в зависимости от географической широты. Существенное же на него влияние оказывают особенности рельефа. Так, на южных склонах интенсивность света всегда больше, чем на северных.

Количество света, определяемое суммарной радиацией, от полюсов к экватору увеличивается.

Для определения светового режима необходимо учитывать и количество отражаемого света—альбедо. Оно выражается в процентах от общей радиации и зависит от угла падения лучей и свойств отражающей поверхноповерхности.

Например, снег отражает 85% солнечной энергии, альбедо зеленых листьев клена составляет 10%, а осенних пожелтевших — 28%.

Интенсивность освещения влияет на активность животных, определяя среди них виды, ведущие сумеречный, ночной и дневной образ жизни. Ориентация на свет осуществляется в результате «фототаксисов»:положительного (перемещение в сторону наибольшей освещенности) и отрицательного (перемещение в сторонунаименьшей освещенности). Так, в сумерки летают бабочки бражника, охотится еж. Майские хрущи начинают летать только в 21— 22 ч и заканчивают лет после полуночи, комары же активны с вечера до утра. Ночной образ жизни ведет куница. Бесшумно, обследуя одно дерево за другим, отыскивает она гнезда белок и нападает на спящих зверьков.

Движение Земли вокруг Солнца вызывает закономерные изменения длины дня и ночи по сезонам года. Сезонная ритмичность в жизнедеятельности организмов определяется в первую очередь сокращением световой части суток осенью и увеличением — весной. В действиях организмов выработались особые механизмы, реагирующие на продолжительность дня. Так, определенные птицы и млекопитающие поселяются в высоких широтах с длинным полярным днем. Осенью, при сокращении дня, они мигрируют на юг. Летом в тундре скапливается большое количество животных, и, несмотря на общую суровость климата, они при обилии света успевают закончить размножение. Однако в тундру практически не проникают ночные хищники. За короткую летнюю ночь они не могут прокормить ни себя, ни потомство.

Уменьшение светового дня в конце лета ведет к прекращению роста, стимулирует отложение запасных питательных веществ организмов, вызывает у животных осенью линьку, определяет сроки группирования в стаи, миграции, переход в состояние покоя и спячки. Увеличение длины светового дня стимулирует половую функцию у птиц, млекопитающих. Доказана способность птиц к навигации. При дальних перелетах они с поразительной точностью выбирают направление полета, преодолевая иногда многие тысячи километров от гнездовий до мест зимовок, ориентируясь по солнцу и звездам, т. е. астрономическим источникам света. Днем птицы учитывают не только положение Солнца, но и смещение его в связи с широтой местности и временем суток

Опыты показали, что ориентация птиц меняется при изменении картины звездного неба в соответствии с направлением предполагаемого перелета. Навигационная способность птиц врожденная, создается естественным отбором, как система инстинктов. Способность к ориентации свойственна и другим животным. Так, пчелы, нашедшие нектар, передают другим информацию о том, куда лететь за взятком. Ориентиром служит положение солнца. Пчела-разведчица, открывшая источник корма, возвращаясь в улей, начинает на сотах танец, описывая фигуру в виде восьмерки, с наклоном поперечной оси по отношению к вертикали, соответствующим углу между направлениями на солнце и на источник корма.Угол наклона восьмерки постепенно смещается в соответствии с движением солнца по небу, хотя пчелы в темном улье и не видят его.

При облачной погоде пчелы ориентируются на поляризованный свет свободного участка неба. Плоскость поляризации света зависит от положения солнца. Определенное сигнальное значение в жизни животных имеет биолюминесценция, или способность животных организмов светиться в результате окисления сложных органических соединений люциферинов с участием катализаторов люцифераз, как правило, в ответ на раздражения, поступающие из внешней среды.

Световые сигналы, испускаемые животными, зачастую служат для привлечения особей противоположного пола, приманивания добычи, отпугивания хищников, для ориентации в стае и т. д. (рыбы, головоногие моллюски, жуки семейства светляков и др.). Следовательно, для животных свет имеет главным образом информационное значение.

Топография (рельеф) относится к орографическим факторам и тесно связана с другими абиотическими факторами, хотя и не принадлежащими к таким прямодействующим экологическим факторам, как свет, тепло, вода и почва. Главным топографическим (орографическим) фактором является высота. С высотой снижаются средние температуры, увеличивается суточный перепад температур, возрастают количество осадков, скорость ветра и интенсивность радиации, понижаются атмосферное давление и концентрация газов. Так, повышение уровня местности на каждые 100 м сопровождается уменьшением температуры воздуха примерно на 0,6°С.

В зависимости от величины форм топографию или рельеф подразделяют на несколько порядков: макрорельеф (горы, межгорные впадины, низменности), мезорельеф (холмы, овраги, гряды, карстовые воронки, степные «блюдца» и др.) и микрорельеф (мелкие западинки, неровности, приствольные повышения и др.), Все это оказывает влияние на растения и животных. В результате обычным явлением стала вертикальная зональность.Горные цепи могут служить климатическими барьерами. Влажный воздух охлаждается, поднимаясь над горами, что приводит к выпадению большого количества осадков на наветренных склонах.

На подветренной стороне горного хребта образуется так называемая «дождевая тень», воздух здесь суше, выпадает меньше осадков, создаются пустынные условия, так как воздух, опускаясь, нагревается и вбирает в себя влагу из почвы.

Это влияет на живые организмы. Для большинства позвоночных верхняя граница жизни около 6,0 км. Снижение давления с высотой влечет за собой уменьшение обеспеченности кислородом и обезвоживание животных за счет увеличения частоты дыхания. Несколько более выносливы членистоногие (ногохвостки, клещи, пауки), которые могут встречаться на ледниках, выше границы растительности.

К прочим физическим факторам, окружающим живые организмы на Земле, относят главным образом атмосферное электричество, огонь, шум, магнитное поле Земли, ионизирующие излучения.

Атмосферное электричество действует на живые организмы посредством разрядов и ионизации воздуха.

Огонь в жизни растений и животных довольно редкий, но весьма действенный фактор. Пожары, например, в лесах, как уже было отмечено ранее, могут возникать как естественным путем от ударов молний, так и по вине человека, его деятельности. Поэтому огонь относят как к естественным экологическим факторам, так и антропогенным. Гибнут животные. Пожары сильно изменяют условия обитания животных. После пожаров происходит резкое изменение условий в животных сообществах.

Шум как естественный экологический фактор для живых организмов несуществен, но может оказывать и существенное воздействие с усилением антропогенных воздействий (шум, возникающий при работе транспортных средств, оборудования промышленных и бытовых предприятий, вентиляционных и газотурбинных установок и др.).

Ионизирующие излучения. Живые организмы нашей планеты постоянно испытывают на себе воздействие ионизирующего излучения. Это необходимый компонент обитания в биосфере. Излучение с очень высокой энергией, которое способно выбивать электроны из атомов и присоединять их к другим атомам с образованием пар положительных и отрицательных ионов, называется ионизирующим излучением. Такой способностью не обладают свет и большая часть солнечного излучения.

Изотопы элементов, которые испускают радиоактивное излучение, называются радиоактивными изотопами, или радионуклидами.

Из трех видов ионизирующего излучения, которые имеют важное экологическое значение, два представляют собой корпускулярное излучение (альфа- и бета-частицы), а третье — электромагнитное (гамма-излучение и близкое ему рентгеновское излучение).

Ионизирующее облучение оказывает на более высокоразвитые и сложные организмы более губительное или повреждающее действие. Человек отличается особой чувствительностью. У высших животных не обнаружено такой прямой зависимости между чувствительностью и строением клеток. Для них более важное значение имеет чувствительность отдельных систем органов. Например, млекопитающие чувствительны к низким дозам вследствие легкой повреждаемости облучением быстро делящейся ткани костного мозга. Низкие уровни хронически действующего ионизирующего излучения могут вызывать в костях и других чувствительных тканях опухолевый рост даже через несколько или много лет после облучения.

В 50—70-х гг. XX в. широко проводилось изучение влияния гамма-излучения, как правило кобальта-60 и цезия-137 с активностью 10000 КИ и выше, на сообщества и экосистемы. Вблизи от этих мощных источников не выживало ни одно высшее растение или животное. Замедление роста уменьшение видового разнообразия животных отмечалось и при таких низких уровнях, как 2—5 рад в сутки. Радионуклиды, попадая в окружающую среду, рассеиваются, разбавляются и могут различными способами накапливаться в живых организмах при движении по пищевой цепи. Эти явления называют «биологическим накоплением». Радиоактивные вещества обладают способностью накапливаться в воде, почве, осадках или в воздухе, если скорость их поступления превышает скорость естественного радиоактивного распада. И зачастую небольшое, казалось бы, безобидное количество радиоактивных веществ может стать в дальнейшем смертельно опасным.

Одно из фундаментальных свойств живой природы — это цикличность большинства происходящих в ней процессов. Между движением небесных тел и живыми организмами на Земле существует связь.

Организмы животных обладают различными механизмами, точно определяющими положение Солнца, реагирующими на ритм приливов, фазы луны и движение нашей планеты. Они растут и размножаются в ритме, который приурочен к продолжительности дня и смене времени года, обусловленном в свою очередь движением Земли вокруг Солнца. Совпадение фаз жизненного цикла с временем года, к условиям которого они приспособлены, имеет решающее значение для существования вида. В процессе исторического развития циклические явления, происходящие в природе, были восприняты и усвоены видами животного мира, и у организмов выработалось свойство периодически изменять свое физиологическое состояние.

Равномерное чередование во времени каких-либо состояний организма называется биологическим ритмом.

Различают внешние (экзогенные), имеющие географическую природу и следующие за циклическими изменениями во внешней среде, и внутренние (эндогенные), или физиологические, ритмы организма.

Внешние ритмы

Внешние ритмы имеют географическую природу, связаны с вращением Земли относительно Солнца и Луны относительно Земли

Множество экологических факторов на нашей планете, в первую очередь световой режим, температура, давление и влажность воздуха, атмосферное электромагнитное поле, морские приливы и отливы и др. под влиянием этого вращения закономерно изменяются. На живые организмы воздействуют и такие космические ритмы, как периодические изменения солнечной активности. Для Солнца характерен 11-летний и целый ряд других циклов. Существенное влияние оказывают на климат нашей планеты изменения солнечной радиации. Помимо циклического воздействия абиотических факторов внешними ритмами для любого организма являются и закономерные изменения активности, а также поведение других живых существ.

Внутренние, физиологические, ритмы

Внутренние, физиологические, ритмы возникли исторически. Ни один физиологический процесс в организме не осуществляется непрерывно. Обнаружена ритмичность в процессах синтеза ДНК и РНК в клетках, в синтезе белков, в работе ферментов, деятельности митохондрий. Деление клеток, сокращение мышц, работа желез внутренней секреции, биение сердца, дыхание, возбудимость нервной системы, т. е. работа всех клеток, органов и тканей организма подчиняется определенному ритму. Каждая система имеет свой собственный период. Действиями факторов внешней среды изменить этот период можно лишь в узких пределах, а для некоторых процессов практически невозможно. Данную ритмику называют эндогенной.

Внутренние ритмы организма соподчинены, интегрированы в целостную систему и выступают в конечном итоге в виде общей периодичности поведения организма. Организм как бы отсчитывает время, ритмически осуществляя свои физиологические функции. Как для внешних, так и для внутренних ритмов наступление очередной фазы прежде всего зависит от времени. Отсюда время выступает как один из важнейших экологических факторов, на который должны реагировать живые организмы, приспосабливаясь к внешним циклическим изменениям природы.

Изменения в жизнедеятельности организмов нередко совпадают по периоду с внешними, географическими циклами. Среди них такие, как адаптивные биологические ритмы — суточные, приливноотливные, равные лунному месяцу, годовые. Самые важные биологические функции организма (питание, рост, размножение и т.

д.) благодаря им совпадают с наиболее благоприятными для этого времени суток и года.

Суточный режим. Дважды в сутки, на рассвете и на закате, активность животных и растений на нашей планете меняется так сильно, что приводит нередко к практически полной, образно выражаясь, смене «действующих лиц». Это так называемый суточный ритм, обусловленный периодическим изменением освещенности из-за вращения Земли вокруг своей оси. Некоторые виды животных активны лишь при солнечном свете, другие, напротив, его избегают. Различия между дневным и ночным образом жизни — явление сложное, и связано оно с разнообразными физиологическими и поведенческими адаптациями, которые выработаны в процессе эволюции. Млекопитающие обычно более активны ночью, но существуют и исключения, например человек: зрение человека, так же как и человекообразных обезьян, приспособлено к дневному свету. Свыше 100 физиологических функций, затронутых суточной периодичностью, отмечено у человека: сон и бодрствование, изменение температуры тела, ритма сердечных сокращений, глубины и частоты дыхания, объема и химического состава мочи, потоотделения, мышечной и умственной работоспособности и т. д. Таким образом, большинство животных подразделяется на две группы видов — дневную и ночную, практически не встречающиеся друг с другом.

Дневные животные (большая часть птиц, насекомых и ящериц) на закате солнца отправляются спать, а мир заполняют ночные животные (ежи, летучие мыши, совы, большинство кошачьих, травяные лягушки, тараканы и др.). Имеются виды животных с приблизительно одинаковой активностью как днем, так и ночью, с чередованием коротких периодов покоя и бодрствования. Такой ритм называют полифазным (ряд хищников, многие землеройки и т. д.).

Суточный ритм четко прослеживается в жизни обитателей крупных водных систем — океанов, морей, больших озер. Зоопланктон ежедневно совершает вертикальные миграции, поднимаясь к поверхности на ночь и опускаясь днем.

Вслед за зоопланктоном вверх-вниз перемещаются питающиеся им более крупные животные, а за ними — еще более крупные хищники. Считается, что вертикальные перемещения планктонных организмов происходят под влиянием многих факторов: освещенности, температуры, солености воды, гравитации, наконец, просто голода. Однако первичным все же является, по мнению большинства ученых, освещенность, так как ее изменение может вызывать изменение реакции животных на гравитацию.

У многих животных суточная периодичность не сопровождается существенными отклонениями физиологических функций, а проявляется в основном изменениями двигательной активности, например, у грызунов. Наиболее четко физиологические сдвиги в течение суток можно проследить у летучих мышей. В период дневного покоя летом многие из летучих мышей ведут себя как пойкилотермные животные. Температура их тела в это время практически совпадает с температурой среды. Пульс, дыхание, возбудимость органов чувств резко понижены. Для взлета потревоженная летучая мышь долго разогревается за счет химической теплопродукции. Вечером и ночью — это типичные гомойотермные млекопитающие с высокой температурой тела, активными и точными движениями, быстрой реакцией на добычу и врагов.

Периоды активности у одних видов живых организмов приурочены к строго определенному времени суток, у других могут сдвигаться в зависимости от обстановки. Например, активность жуков-чернотелок или пустынных мокриц сдвигается на разное время суток в зависимости от температуры и влажности на поверхности почвы. Из норок они выходят рано утром и вечером (двухфазный цикл), или только ночью (однофазный цикл), или в течение всего дня. Эти факторы, накладываюсь друг на друга, воспринимались живыми организмами как ритмика, близкая, но не точно соответствующая 24часовому периоду. Это и явилось одной из причин некоторого отклонения эндогенных биологических ритмов от точного суточного периода. Данные эндогенные ритмы получили название циркадных (от лат.circa — около и dies — день, сутки), т. е. приближающимися к суточному ритму.

У разных видов и даже у разных особей одного вида циркадные ритмы, как правило, различаются по продолжительности, но под влиянием правильного чередования света и темноты могут стать равными 24 ч. Стереотип поведения, обусловленный циркадным ритмом, облегчает существование организмов при суточных изменениях среды. Вместе с тем при расселении животных, попадании их в географические условия с другой ритмикой дня и ночи прочный стереотип может быть неблагоприятным. Расселительные возможности тех или иных видов живых организмов нередко ограничены глубоким закреплением их циркадных ритмов.

Периодичность, равная лунному месяцу, в качестве эндогенного ритма выявлена как у наземных, так и водных организмов. В приуроченности к определенным фазам Луны периодичность проявляется в роении ряда комаров-хирономид и поденок, и многощетинковых червей палоло (Euniceviridis).

Периодичность, равная лунному месяцу, выявлена у ряда животных в реакции на свет и слабые магнитные поля, в скорости ориентации. Высказывается мнение, что на полнолуние приходятся периоды максимальной эмоциональной приподнятости у людей; 28дневный менструальный цикл женщин, возможно, унаследован от предков млекопитающих, у которых синхронно со сменой фаз Луны менялась и температура тела.

Приливно-отливные ритмы. Влияние Луны прежде всего сказывается на жизни водных организмов морей и океанов нашей планеты, связано с приливами, которые обязаны своим существованием совместному притяжению Луны и Солнца. Движение Луны вокруг Земли приводит к тому, что существует не только суточная ритмика приливов, но и месячная. Максимальной высоты приливы достигают примерно раз в 14 дней, когда Солнце и Луна находятся на одной прямой с Землей и оказывают максимальное воздействие на воды океанов. Сильнее всего ритмика приливов сказывается на организмах, обитающих в прибрежных водах. Чередование приливов и отливов для живых организмов здесь важнее, чем смена дня и ночи, обусловленная вращением Земли и наклонным положением земной оси. Этой сложной ритмике приливов и отливов подчинена жизнь организмов, обитающих в первую очередь в прибрежной зоне. Так, физиология рыбки-грунина, обитающей у побережья Калифорнии, такова, что в самые высокие ночные приливы они выбрасываются на берег. Самки, зарыв хвост в песок, откладывают икру, затем самцы оплодотворяют ее, после чего рыбы возвращаются в море. С отступлением воды оплодотворенная икра проходит все стадии развития. Выход мальков происходит через полмесяца и приурочен к следующему высокому приливу.

Сезонная периодичность относится к числу наиболее общих явлений в живой природе. Непрекращающаяся смена времени года, обусловленная вращением Земли вокруг Солнца. Смена времен года наиболее заметно протекает в зонах умеренного климата и северных широтах, где контрастность метеорологических условий разных сезонов года весьма значительна. Периодичность в жизни животных является результатом приспособления их к годичному изменению метеорологических условий. Она проявляется в выработке определенного ежегодного ритма в их жизнедеятельности, согласованного с метеорологическим ритмом.

Нередко решающим фактором сезонной периодичности является увеличение продолжительности дня. Продолжительность дня меняется на протяжении всего года: дольше всего солнце светит в день летнего солнцестояния в июне, меньше всего — в день зимнего солнцестояния в декабре.

У многих живых организмов имеются специальные физиологические механизмы, реагирующие на продолжительность дня и в соответствии с этим изменяющие их образ действий. Например, пока продолжительность дня составляет 8 ч, куколка бабочки-сатурнии спокойно спит, так как на дворе еще зима, но как только день становится длиннее, особые нервные клетки в мозге куколки начинают выделять специальный гормон, вызывающий ее пробуждение.

Сезонные изменения мехового покрова некоторых млекопитающих также определяются относительной продолжительностью дня и ночи, мало или не зависят от температуры. Общепринято считать, что существует четыре времени года (весна, лето, осень, зима). Экологи же, изучающие сообщества умеренного пояса, обычно выделяют шесть времен года, различающиеся по набору видов в сообществах: зима, ранняя весна, поздняя весна, раннее лето, позднее лето и осень. Общепринятого деления года на четыре сезона не придерживаются птицы: состав сообщества птиц, куда входят как постоянные обитатели данной местности, так и птицы, проводящие здесь зиму или лето, все время меняется, при этом максимальной численности птицы достигают весной и осенью во время пролетов. В Арктике, по сути дела, существует два времени года: девятимесячная зима и три летних месяца, когда солнце не заходит за горизонт, почва оттаивает и в тундре просыпается жизнь. По мере продвижения от полюса к экватору смена времени года все меньше определяется температурой, а все больше и больше влажностью. В пустынях умеренного пояса лето — это период, когда жизнь замирает, и расцветает ранней весной и поздней осенью.

Смена времени года связана не только с периодами обилия или недостатка пищи, но и с ритмом размножения. У домашних животных (коров, лошадей, овец) и животных в естественной природной среде умеренного пояса потомство обычно появляется весной и подрастает в наиболее благоприятный период, когда больше всего растительной пищи. Поэтому может возникнуть мысль, что весной размножаются вообще все животные.

Однако размножение многих мелких млекопитающих (мышей, полевок, леммингов) часто не имеет строго сезонной приуроченности. В зависимости от количества и обилия кормов размножение может идти как весной, так и летом, и зимой.

Циркадные и суточные ритмы лежат в основе способности организма чувствовать время. Механизм, ответственный за такую периодическую активность — будь то питание или размножение, — получил название «биологических часов». Поразительная точность работы биологических часов, управляющих жизнедеятельностью многих животных, является объектом исследований ученых разных стран мира.

Множество животных — различные виды птиц, черепах, пчел и др. — ориентируются в своих путешествиях по небесным светилам. Организмы, обладающие такими внутренними биологическими часами, получают еще одно преимущество — они способны «предвидеть» наступление регулярно повторяющихся событий и соответствующим образом подготовиться к предстоящим переменам. Так, пчелам их внутренние часы помогают прилететь на цветок, на котором побывали вчера, точно к тому времени, когда он распускается.

Биологические часы, по мнению целого ряда ученых, представляют собой еще один экологический фактор, ограничивающий активность живых существ. Свободному расселению животных препятствуют не только экологические барьеры, они привязаны к своему местообитанию не только конкуренцией и симбиотическими отношениями, границы их ареалов определяются не только адаптациями, но их поведение управляется еще и опосредованно, через внутренние биологические часы, движением далеких небесных тел.

Фотопериодизм Фотопериод, или продолжительность дня, являющийся важнейшей характеристикой светового режима, неодинаков в течение года. Длина дня небезразлична для живых организмов. Это нашло отражение при рассмотрении сезонной периодичности явлений в живой природе. Ритмические изменения морфологических, биохимических и физических свойств и функций организмов под влиянием чередования и длительности освещения получили название фотопериодизма.

Способность живых организмов реагировать на длину дня получила название фотопериодической реакции (ФПР). У животных суточная периодичность светового режима обусловливает многочисленные приспособления к дневному и ночному образу жизни. Все их физиологические процессы имеют суточный режим с максимумом в определенные часы. Эти реакции основаны на правильном чередовании периодов света и темноты в течение суток. Организмы имеют приспособления к неблагоприятным сезонным явлениям. У животных приспособления к переживанию неблагоприятных сезонных явлений более разнообразны по сравнению с растениями. Так, сезонные изменения метаболизма у животных проявляются в периодичности размножения. Основным сигнальным факторам и стимулятором размножения является световой режим местообитания.

Вопросы для самоконтроля:

1. Условия существования животных.

2. Экологическая валентность к факторам О.С.

3. Совместные действия экологических факторов.

4. Ведущие факторы О.С.

5. Лимитирующие факторы О.С.

6. Экологические группы животных по отношению к температурному фактору.

7. Внешние и внутренние биологические ритмы.

8. Фотопериодизм.

9. Экологические группы животных по отношению к влажности.

10. Экологические группы животных по отношению к свету.

Общая характеристика. Гидросфера как водная среда жизни занимает около 71% площади и 1/800 часть объема земного шара. Основное количество воды, более 94%, сосредоточено в морях и океанах.

В пресных водах рек, озер количество воды не превышает 0,016% общего объема пресной воды.

В океане с входящими в него морями прежде всего различают две экологические области: толщу воды—пелагиалъ и дно — бенталь.

В водной среде обитает примерно 150 000 видов животных, или около 7% общего их количества и 10 000 видов растений (8%).

Разнообразием и богатством животного мира отличаются моря и океаны экваториальных и тропических областей, в первую очередь Тихого и Атлантического океанов. На север и юг от этих поясов качественный состав постепенно обедняется. Например, в районе Ост-Индского архипелага распространено не менее 40 000 видов животных, тогда как в море Лаптевых всего 400. Основная масса организмов Мирового океана сосредоточена на относительно небольшой по площади зоне морских побережий умеренного пояса и среди мангровых зарослей тропических стран.

Удельный вес рек, озер и болот, как уже было отмечено ранее, по сравнению с морями и океанами незначителен. Известно, что не только водная среда оказывает сильное влияние на ее обитателей, но и живое вещество гидросферы, воздействуя на среду обитания, перерабатывает ее и вовлекает в круговорот веществ. Установлено, что вода океанов, морей, рек и озер разлагается и восстанавливается в биотическом круговороте за 2млн лет, т. е. вся она прошла через живое вещество на Земле не одну тысячу раз.

Следовательно, современная гидросфера представляет собой продукт жизнедеятельности живого вещества не только современной, но и прошлых геологических эпох.

Характерной чертой водной среды является ее подвижность, особенно в проточных, быстро текущих ручьях и реках. В морях и океанах наблюдаются приливы и отливы, мощные течения, штормы. В озерах вода перемещается под действием температуры и ветра.

Экологические группы гидробионтов. Толща воды, или пелагиаль (pelages — море), заселена пелагическими организмами, которые обладают способностью плавать или удерживаться в определенных слоях.

В связи с этим данные организмы подразделяются на две группы: нектон и планктон. Третью экологическую группу—бентос — образуют обитатели дна.

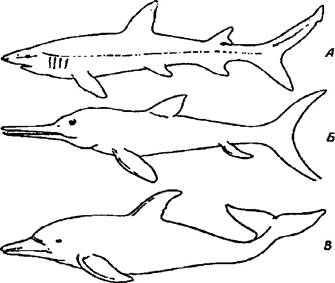

Нектон (nektos — плавающий) — это совокупность пелагических активно передвигающихся животных, не имеющих непосредственной связи с дном. Это главным образом крупные животные, которые способны преодолевать большие расстояния и сильные течения воды. Они имеют обтекаемую форму тела и хорошо развитые органы движения. К типичным нектонным организмам относятся рыбы, кальмары, киты, ластоногие. К нектону в пресных водах кроме рыб относятся земноводные и активно перемещающиеся насекомые. Многие морские рыбы могут передвигаться в толще воды с огромной скоростью: до 45— 50 км/ч — кальмары (Oegophside), 100—150 км/ч — парусники (Jstiopharidae) и 130 км/ч — меч-рыба (Xiphiasglabius).

Планктон (planktos — блуждающий, парящий) — это совокупность пелагических организмов, которые не обладают способностью к быстрым активным передвижениям. Как правило, это мелкие животные—зоопланктон, которые не могут противостоять течениям. В состав планктона включают и «парящие» в толще воды личинки многих животных. Планктонные организмы располагаются как на поверхности воды, на глубине, так и в придонном слое.

Организмы, располагающиеся на поверхности воды, составляют особую группу—нейстон. Состав нейстона зависит также от стадии развития ряда организмов. Проходя личиночную стадию, взрослея, они покидают поверхностный слой, служивший им убежищем, перемещаются жить на дно или в нижележащие и глубинные слои. К таким относятся личинки десятиногих, усоногих, веслоногих ракообразных, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, игаокожих, полихет, рыб и др.

Те же организмы, часть тела которых находится над поверхностью воды, а другая — в воде, получили название плейстон. К ним относят ряску (Lemma), сифонофоры (Siphonophora) и др.

Зоопланктон и бактерии можно встретить на различных глубинах. В пресных водах распространены большей частью плохо плавающие относительно крупные ракообразные (Daphnia, Cyclopoidea, Ostrocoda), много коловраток (Rotatoria) и простейших. В морском зоопланктоне доминируют мелкие ракообразные (Copepoda, Amphipoda, Euphausiaceae), простейшие (Foraminifera, Radiolaria, Tintinoidea). Из крупных представителей—это крылоногие моллюски (Pteropoda), медузы (Scyphozoa) и плавающие гребневики (Ctenophora), сальпы (Salpae), некоторые черви

(Aleiopidae, Tomopteridae).

Планктонные организмы служат важным пищевым компонентом для многих водных животных, включая и таких гигантов, как усатые киты (Mystacoceti).

Бентос (benthos — глубина) — это совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) водоемов.Он подразделяется на зообентос и фитобентос. Большей частью представлен прикрепленными, или медленно передвигающимися, или роющими в грунте животными. В озерах, как и в морях, различают планктон, нектон и бентос.

Однако в озерах и других пресных водоемах зообентоса меньше, чем в морях и океанах, а видовой его состав однообразен. Главным образом это простейшие, губки, ресничные и малощетинковые черви, пиявки, моллюски, личинки насекомых и др.

Температурныйрежим.воды не промерзает), создают благоприятные условия для живых организмов.Так, для зимовки многолетних гидрофитов в реках и озерах большое значение имеет вертикальное распределение температур подо льдом. Наиболее плотная и наименее холодная вода с температурой 4°С располагается в придонном слое, куда опускаются зимующие почки (турионы) роголистника, пузырчатки, водокраса и др.,

Плотность воды. Вода отличается от воздуха большей плотностью. В этом отношении она в 800 раз раз превосходит воздушную среду, Плотность воды обеспечивает возможность животным организмам опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм. Опорность среды служит условием парения в воде. Именно к этому образу жизни приспособлены многие гидробионты.

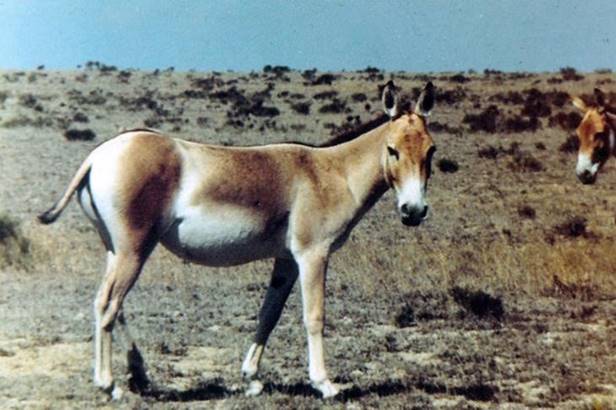

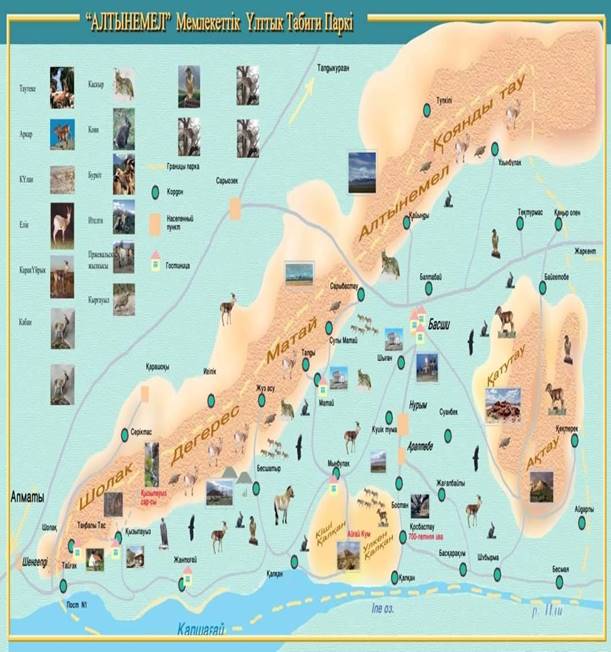

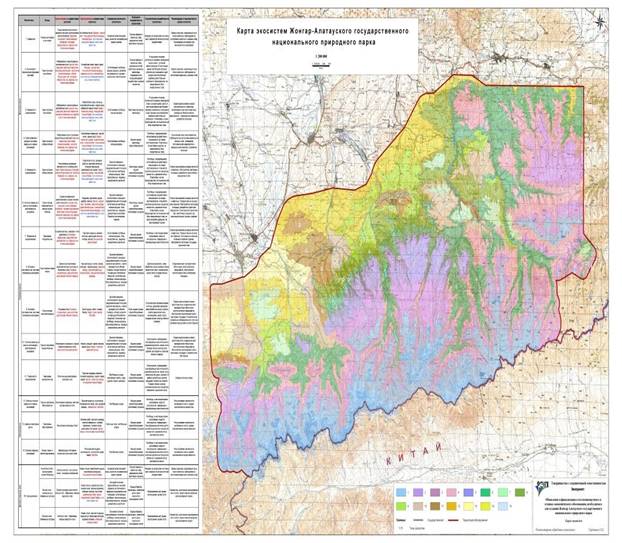

Световой режим. На водные организмы большое влияние оказывают световой режим и прозрачность воды. Интенсивность света в воде сильно ослаблена,так как часть падающей радиации отражается от поверности воды, другая поглощается ее толщей. Ослабление света связано с прозрачностью воды. В океанах, например, с большой прозрачностью на глубину 140 м еще падает около 1 % радиации, а в небольших озерах с несколько замкнутой водой уже на глубину 2м - всего лишь десятые доли процента. Глубина водной среды оказывает влияние и на животных, их окраску, видовой состав и т. д. Например, в озерной экосистеме основная жизнь сосредоточена в слое воды, куда проникает количество света, достаточное для фотосинтеза. В светлых, поверхностных слоях воды обитают ярко и разнообразно окрашенные животные, глубоководные же виды обычно лишены пигментов. В сумеречной зоне океана обитают животные, окрашенные в цвета с красноватым оттенком, что помогает им скрываться от врагов, так как красный цвет в синефиолетовых лучах воспринимается как черный. Красная окраска характерна для таких животных сумеречной зоны, как морской окунь, красный коралл, различные ракообразные и др.