Формирование певческой традиции Томской области.

Многообразие и богатство музыкальной традиции Томской области во много зависит от исторических, географических факторов, особенностей заселения. На территории проживают разные языковые группы: русские, белорусы, украинцы, татары, ханты, кеты, селькупы и другие.

Некая географическая обособленность определённых населённых пунктов, суровый климат способствовали сохранению аутентичности песенного фольклора. С другой стороны, взаимодействие различных этнических групп на территориях их сосредоточения привело к взаимообогащению культур.

Можно выделить два музыкально-этнограическогослоя культуры: старожильческий (поселения XVII-XVIII веков) и новосельческий (песеления XIX-XX веков). [1]

Песенный фольклор местного населения (томичей) наиболее всего сохранил свои особенности в южных, юго-западных и юго-восточных крестьянских поселениях Томской области. В северных районах наиболее ярко проявляется взаимодействие культур переселенческих народов со всей страны.[2]

Жанровая система фольклора Томской области

Обрядовый фольклор, как известно, наиболее аутентичен и сохраняется более устойчиво, так как он закреплён за определённым действом, хотя иногда имеет относительную самостоятельность. Именно в нем отражаются главные особенности певческой традиции. Поклонение силам природы, язычество, сильная зависимость от погодных условий придали огромное значение фольклору календарно-земледельческого цикла. В дальнейшем, жанры обрядового фольклора музыкально взаимодействовали с хороводными или лирическими песнями, некоторые обряды трансформировались в связи с новыми бытовыми условиями. Сохраняли традиционную основу зимние и весенние колядки/ «славы». Многие из них исполнялись на одну слоговую музыкально-ритмическую формулу и имели неразвитую мелодику, основанную на трихорде в кварте или тетрахорде в квинте или кварте.

Огромную значимость в каждой традиции имеет свадебный обряд. Этапы свадебного обряда, драматургия схожи в каждой культуре. Сибирская свадьба впитала в себя традиции разных народов страны. Песни, посвящённые жениху, окрашены светлым колоритом, образ невесты отражается в плачах и лирических. Отличительной особенностью плачей Томской области является рельефная мелодика, которая роднит плач с лирикой. Также свадебный обряд содержит в себе величальные, игровые, плясовые и шуточные песни.

Хороводные и игровые песни исполнялись на улице в весенне-летний период, на вечерках/посиделках в доме – зимой. Эти жанры, в зависимосте от бытового назначения, формы исполнения, содержания можно разделить на несколько групп: круговые, проходные (ходовые), вечерочные, игровые. Некоторые игровые и хороводные раньше были частью обряда, а в дальнейшем обрели самостоятельность. При этом пели их только девушки и женщины, а парни играли или танцевали молча.

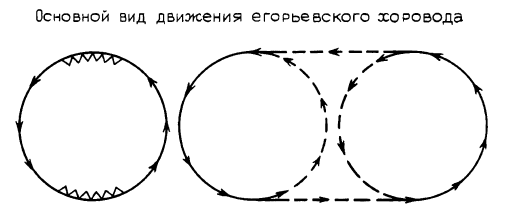

Хореография круговых хороводов представляет из себя переменный шаг по кругу в любом направлении или с его сменой. Иногда шаг бывает с двойными или тройными притопами, а также с хлопками.

Хороводы на Егория водили всегда только против часовой стрелки, чтобы отвести нечистые силы.

Проходные/ходовые/улошные хороводы – хороводы, которые представляют из себя не круг, а линию или длинную цепь.

Хороводные игровые исполнялись на вечерках, они были более подвижные, нежели хороводы весенне-летнего цикла, иногда назывались «частыми».

Таким образом, хороводные можно разделить на более спокойные (плавные) или подвижные (скорые). Первые основываются на семейно-бытовых и любовных сюжетах. Такие исполнительские черты как словообрывы, развитая мелодика, внутрислоговые распевы роднят плавные хороводные с лирическими песнями. Тематика более подвижных, скорых хороводов связана с игровыми сюжетами. Для музыкального языка таких песен характерно ясно слышимое кадансирование, четкий ритм, достаточно короткие фразы.

Значительным пластом песенного фольклора в XVII-XIX веках была эпическая традиция. Развивались такие жанры как былины, исторические песни, а параллельно с ними баллады и лирические, в которых также отражались исторические события, хоть и в более обобщенном контексте. Исторические песни были привезены в Томскую область переселенцами. В основном, бытовали сюжеты о взятии Казани, об Иване Грозном, «Соловей кукушку уговаривал». С историческим жанром тесно связано появление солдатских и военных песен.

Достаточно широко в Томской области, в сёлах, находящихся рядом с магистралями сообщения, распространены тюремные песни.

Томская область, как и Сибирь в целом, была местом ссылки и каторги. Из ссыльных впоследствии образовался в начале XX века рабочий класс, что привело к появлению жанра рабочей революционной песни.

Лирические песни также являются неотъемлемой частью песенного фольклора Томской области.

Распространены плясовые и шуточные песни, которые оказали влияние на ормирование жанра частушки. В Томской области частушки называли «товарками», «хабары», «иркутянки», «сербиянки», «тараборки», «шапочки». Исполнялись частушки под аккомпанемент инструмента. Основной чертой мелодики частушек является орнаментально-вариационное развитие. [3]

Особенности многоголосия.

Тип многоголосия зачастую определяется жанровой принадлежностью той или иной песни. В основном, многоголосие Томской певческой традиции представлено двухголосной фактурой. Впервые, в данной традиции двухголосие появляется в качестве терцовой вторы в календарно-обрядовых песнях, которые изначально одноголосны. Далее в других жанрах появляется полифоническая (подголосочная и контрастная) фактура, но основой также остается терцовое двухголосие. Соотношение количества людей может быть разным, так как певцы свободно переходят с одной мелодической линии на другую.

В узловых моментах напева фактура расцвечивается октавным подголоском, дублирующим основную мелодию октавой выше. Трехголосие может возникать в моментах кадансирования за счёт гетерофонной вариантности одного из голосов.

Ведущим голосом в двухголосии является верхний, в трёхголосии –средний.

Ладовые особенности.

Ладовая переменность – одна из черт певческой традиции Томской области. Она достаточно ярко проявляется даже в простейших одноголосных напевах в диапазоне терции или кварты.

Можно отметить образование сложных ладов, которые образуются при соединение коротких интонационных ячеек, каждая из которых характеризуется собственным микроладом. Помимо линеарного соединения микроладов, существует и образование сложного лада по вертикали, при сочетании индивидуализированных голосов.

Наиболее распространённый сложный диатонический лад в песнях Томской области – обиходный. Он представляет собой двенадцатиступенный диатонических лад, образованный из сцепленных бесполутоновых большетерцовых трихордов.[4]

Мелодические особенности.

Основные локальные мелодические особенности песенного фольклора: лаконичность распевов, восходящие скачки на кварту/квинту/сексту с последующим заполнением, «взлёт» одного из голосов в каденции на II или III ступень лада с последующим спуском к тонике, синкопа с поступенным нисходящим движением, восходящие и нисходящие ходы в пределах септимы.

Широкообъёмная мелодика получается потём сцепления коротких интонационных попевок. Секундовое смещение опорных тонов в сцеплённых попевках обычно нисходящее.

Ритмическая структура стиха и напева.

Для ритмической организации протяжных песен характерна тенденция к внутреннему расширению, соответственно, возникает ассиметричность ритмических групп. Встречается полиритмия и полиметрия в соотношении ритма стиха и напева.

Часто встречаются огласовки и подчеркивание гласных во внутрислоговых распевах. Цезуры «сглаживаются» за счёт ритмического заполнения или мелодически.

Формообразование.

Все вышеперечисленные музыкально-поэтические составляющие песен влияют на формообразование.

Разрастание разделов формы, внутреннее расширение частей формы по причине мелодического распевания вставок-междометий, которые иногда могут образовать даже своеобразный припев, сочетание разномерных напева и стиха.

![]()

Разграничивает разделы формы и переменность ладовых опор.[5]

Характеристика певческой традиции Томского Приобья на примере хороводных песен.

Песенный фольклор старожилов, однородный по жанрам и сюжетам отличается и общностью стилевых признаков. Фольклор новосельчан сохраняет особенности родных мест переселенцев. Их традиционная культура бытует как локальные очаги переселенческого фольклора. Существуют традиции и смешанного/переходного типа, в которых наблюдается разной степени трансформация в сторону сближения старожильческой и переселенческой культуры по стилевым признакам.

Места с неоднородной этнокультурной характеристикой отличаются большей стилистической разнородностью, ведущие жанры крестьянского фольклора имеют тенденцию к разрушению.

Учитывая преобладание переселенцев с северных регионов страны в ранний период освоения Сибири, в том числе Томского Приобья, можно предположить тесную связь с культурой тех губерний. Не стоит отвергать и влияние южнорусской культуры на формирование локальной певческой традиции.

Наиболее точно выявить особенность традиционной песенной культуры Томского Приобья можно на примере старожильческого фольклора, в частности, хороводных песнях. Хороводные песни имели огромную значимость в быту старожилов Сибири. Тесна связь хороводных песен со свадебным обрядом и календарно-земледельческим циклом. Множество хороводов являются приуроченными к тому или иному периоду крестьянского календаря. При этом в некоторых старожильческих сёлах календарно-обрядовый цикл отсутствует вовсе. [6]

Существуют внутрижанровые разновидности хороводных песен, которые определяются бытовым назначением.

Суть вечёрочных песен была в припевании парня и девушки. Для сюжета таких песен характерна более динамичная смена последовательности действий и образов. Чертой вечёрочных песен является краткость и простота ормы напева, часто встречается структура «вопрос-ответ». Разные тексты исполняются в основном на одну напев-формулу.

Такое же динамичное сюжетное развитие и простые формы текстовой строфы и напева характерны и для ряда круговых хороводов весенне-летнего периода, а также для игровых и игровых хороводных.

Весенне-летние ходовые хороводы имеют часто сложную форму музыкально-поэтической строфы, при этом строфичность очень чёткая, довольно большие внутрислоговые распевы, спокойный темп. Все эти характеристики соответствуют бытовому назначению и хореографии данных хороводов, сближает жанр с лирической песней.

Интересно отметить, что закольцованные формы без ясного кадансирования, разделения строф не характерны для хороводных старожильческой традиции Томского Приобья. Соответственно, такое формообразование является обязательным композиционным принципом представленного жанра в локальной песенной культуре.

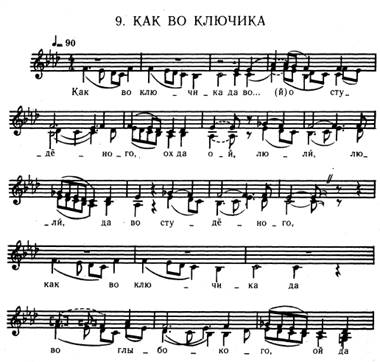

Ещё один композиционный принцип хороводных песен Томского Приобья – отсутствие рефренов («алилешных», «Дунай мой, дунай» и других). Конечно, встречаются редкие исключения, например, песня «Как у ключика».[7]

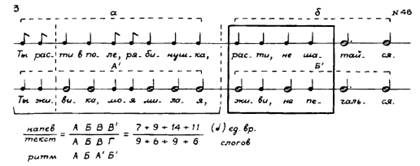

Отметим наиболее частые формы сочетания текста и напева в разновидностях хороводных песен Томского Приобья:

1. Вечёрочные песни

![]()

2. Ходовые и круговые песни весенне-летнего периода

![]()

3. Игровые и часть круговых весенне-летнего периода:

![]()

Существуют особые признаки ладо- и ритмо-интонационного построения напевов хороводный песен данной певческой традиции. Отдельные мелодические обороты закреплены за определёнными местами в архитектонике песен. [8]

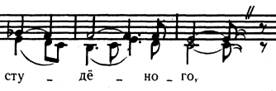

Рассмотрим наиболее распространённые мелодические, ритмические и гармонические формулы и обороты в кадансировании.

В песнях со сложной структурой и широкими распевами окончание подготавливается выдержанным звуком или пунктиром.

Нисходящий мелодический оборот в пределах квинты, который можно назвать неким тезисом, встречающийся на протяжении всей песни, используется в конце строф, приходящий к основному опорному тону. [9]

Этот же оборот используется в середине строфы, но утверждает промежуточный опорный тон (в данном примере V ступень лада).

Частым являнием в зоне кадансирования является нисходящий квартовый или квинтовый трихорд. Такой же каданс-формулу отмечают в записях переселенцев XX века из Пермской и Вятской губернии, что позволяет говорить о природе формирования особенностей певческой традиции русско-сибирского склада.

Проанализировав выше приведённые примеры хороводный песен, следует отметить, что важную роль в структуре напева имеет соотношение Нисходящего квинтового зачина от пятой ступени лада к опорному тону и окончание с нисходящим движением второй части строфы. Возникает и связь мелодических оборотов миксолидийского и дорийского ладового наклонения.[10]

На основе анализа жанра хороводных уже можно сделать вывод об уникальных типовых элементах стиля, мелодических оборотах, особенностях структуры песен, относящихся к традиции старожилов Томского Приобья.

Скачано с www.znanio.ru

[1] Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области/ Издательство Советский композитор. Ленинград, Москва – 1973. с. 3

[2] Пархоменко Н.К. Русские народные песни Томской области/ Всесоюзное издательство Советский композитор. М. - 1985. с.3-4

[3] Пархоменко Н.К. Русские народные песни Томской области/ Всесоюзное издательство Советский композитор. М. - 1985. с.4-15

[4] Пархоменко Н.К. Русские народные песни Томской области/ Всесоюзное издательство Советский композитор. М. - 1985. с.15

[5] Пархоменко Н.К. Русские народные песни Томской области/ Всесоюзное издательство Советский композитор. М. - 1985. с.16-19

[6] Мехнецов А.М. Народная традиционная культура. /Статьи и материалы. – Спб – 2014. с 120-129

[7] Мехнецов А.М. Народная традиционная культура. /Статьи и материалы. – Спб – 2014. с 120-129

[8] Мехнецов А.М. Народная традиционная культура. /Статьи и материалы. – Спб – 2014. с 120-129

[9] Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области/ Издательство Советский композитор. Ленинград, Москва – 1973. с. 3-10

[10] Мехнецов А.М. Хороводные песни, записанные в Томской области/ Издательство Советский композитор. Ленинград, Москва – 1973. с. 3-10

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.