Органические и неорганические основания - ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА - ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО ХИМИИ 11 класс - поурочные разработки - разработки уроков - авторские уроки - план-конспект урока - химия

Цели урока: закрепить знания о классификации, номенклатуре, физических и химических свойствах, строении оснований: органических и неорганических; химических свойствах оснований: научить правильно составлять уравнения реакций, подтверждающие химические свойства оснований; обобщить и закрепить положения теории строения органических соединений о взаимном влиянии атомов и групп атомов.

Основные понятия: основание, донор, акцептор, протолитическая теория и электронная теория оснований, взаимное влияние атомов и групп атомов в органических соединениях.

Оборудование: набор реактивов, NH3 · H2O, пробирки, держатель для пробирок, спиртовка, СаСO3, газоотводная трубка.

Ход урока

I. Организационный момент

Постановка целей и задач урока.

II. Самостоятельная работа

|

Вариант I |

Вариант II |

|

1. Кислотные свойства наиболее ярко выражены у вещества: |

|

|

|

|

|

2. Ионное уравнение реакции |

|

|

|

|

|

соответствует взаимодействию: |

|

|

а) гидроксида калия и азотной кислоты б) гидроксида бария и серной кислоты в) гидроксида лития и хлорида бария г) аммиака и бром водородной кислоты |

а) карбоната натрия и уксусной кислоты б) карбоната кальция и азотной кислоты в) гидрокарбоната кальция и соляной кислоты г) карбоната бария и муравьиной кислоты |

|

3. Формулы продуктов взаимодействия концентрированной серной кислоты с |

|

|

серебром: а) Н2 и Ag2SO4 б) SO2, Н2O и Ag2SO4 в) H2S, Н2O4 и Ag2SO4 г) реакция не идет |

магнием: а) реакция не идет б) H2S, Н2O, MgSO4 в) SO2, Н2O, MgSO4 г) Н2, MgSO4 |

|

4. Установите соответствие: левая часть молекулярного уравнения: |

|

|

|

|

|

правая часть ионного уравнения: |

|

|

|

|

|

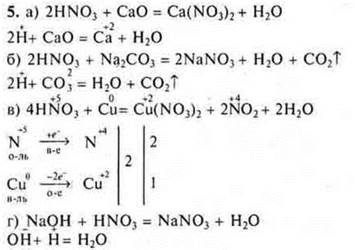

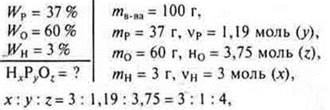

Задание со свободным ответом 5. Составьте уравнения реакций, подтверждающие свойства |

|

|

азотной кислоты |

серной кислоты |

|

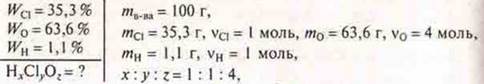

6. Выведите формулу кислоты |

|

|

|

|

Ответы на вопросы самостоятельной работы

Вариант I

1. г.

2. а.

3. б.

4. 1—г; 2— а; 3—б; 4 —в.

6. Задача

Н3РО4 — фосфорная кислота.

Вариант II

1. г.

2. а.

3. б.

4. 1—в; 2—а; 3—г; 4—в.

6. Задача

НСlO4 — хлорная кислота.

III. Проверка правильности выполнения домашнего задания

В момент выполнения теста учитель проверяет выполнение домашнего задания в рабочих тетрадях у некоторых учащихся.

Ответы на вопросы домашнего задания

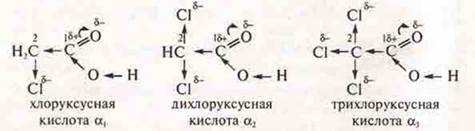

§ 20, № 3

α3 > α2> α1; в молекуле трихлоруксусной кислоты δ+ углерода № 1 увеличивается в результате смешения электронной плотности по π-связи в сторону кислорода и смешения электронной плотности к более электроотрицательным атомам хлора: в трихлоруксусной — к трем атомам хлора, в монохлоруксусной — к одному атому хлора, что вызывает наибольшее смещение δ- от атома кислорода в группе —ОН, обеспечивая подвижность протона в группе —ОН и легкую диссоциацию кислот, особенно в трихлоруксусной кислоте.

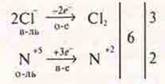

§ 20 № 5

![]()

§ 20 № 6

![]()

HF — молекула прочнее HCl, т. к. атом F имеет радиус атома меньше атома Сl, а ЭОF > ЭОCl. Чем больше разность в ЭО, тем полярнее связь, прочнее молекула.

Кислота HCl сильнее HF, т. к. радиус иона Cl больше радиуса нона F-, а также заряд ядра Cl+17, a F+9. С наибольшей силой происходит отталкивание протона в молекуле HCl, и диссоциация идет легко.

αНСl > αHF между молекулами HF очень полярными и молекулами воды — полярными, образуются водородные связи

![]() что

затрудняет диссоциацию HF.

что

затрудняет диссоциацию HF.

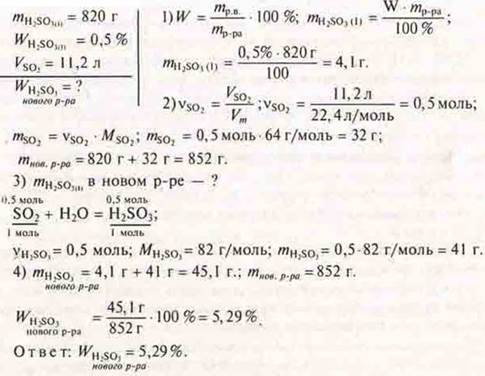

Задача 9

IV. Изучение нового материала

План изложения

1. Определение оснований, классификация, номенклатура, химическая связь, тип кристаллической решетки.

2. Протолитическая и электронная природа кислотно-основных свойств оснований.

3. Химические свойства оснований неорганических и органических в свете теории электролитической диссоциации:

а) действие на индикаторы;

б) взаимодействие с кислотами, солями, оксидами.

Учитель предлагает учащимся в рабочих тетрадях отыскать записи, связанные с классификацией веществ. Найти определение оснований и классификацию их.

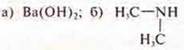

Общая

формула оснований: ![]()

Основания — сложные вещества, в состав которых входят атомы металла, связанные с одной или несколькими гидроксогруппами.

Пример:

Fe(OH)3 — гидроксид железа(III); NaOH — гидроксид натрия.

Основания бывают растворимые — щелочи, малорастворимые и нерастворимые. Однако в таблице 19 с. 252 учебника дается более основательная классификация оснований, которую нам необходимо знать.

Пример:

Fe(OH)3 — гидроксид железа (III), кислородсодержащее, трехкислотное, нерастворимое, слабое α → 0, нелетучее, нестабильное.

NaOH — гидроксид натрия, кислородсодержащее, однокислотное, растворимое, сильное, α → 1, нелетучее, стабильное.

СН3—NH2 — органическое основание метиламин, бескислородное, однокислотное, растворимое, слабое, α → 0, летучее, стабильное.

С

точки зрения теории электролитической диссоциации основания — это электролиты,

в водных растворах которых в качестве аниона присутствует анион

гидроксогруппы: ![]()

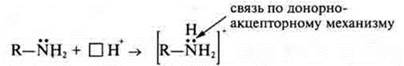

В свете протолитической теории Бренстеда-Лоури основания — это молекулы или ионы, которые служат акцепторами протонов. Согласно электронной теории Г. Н. Льюиса, основания — те реагенты, которые выступают донорами электронной пары.

Пример:

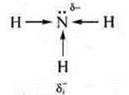

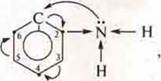

NH3 — аммиак, у атома азота имеется неподеленная электронная пара, следовательно :NH3 выступает донором, т.е. основанием.

У

органических оснований — аминов, в аминогруппе — ![]() у

атома азота имеется неподеленная пара электронов, следовательно, амины —

органические основания.

у

атома азота имеется неподеленная пара электронов, следовательно, амины —

органические основания.

Если рассматривать неорганические основания, то химическая связь в молекуле основания между катионом металла и гидроксогруппой — ионная, а в гидроксогруппе — ковалентная-полярная. Кристаллическая решетка но типу может быть и ионной и молекулярной.

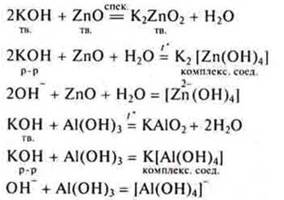

Химические свойства неорганических оснований

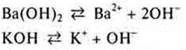

Растворимые неорганические основания диссоциируют:

Анион гидроксогруппы вызывает изменение цвета индикаторов:

фенолфталеин — малиновый цвет;

синий лакмус — не изменяется;

метилоранж — желтый;

универсальный индикатор — до синего цвета.

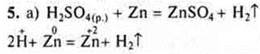

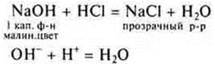

Взаимодействие растворимых и нерастворимых оснований с кислотами

Эксперимент проводит учитель, учащиеся самостоятельно записывают уравнения реакций на доске и в тетрадях.

Эксперимент:

![]()

При недостатке НСl образуется основная соль.

![]()

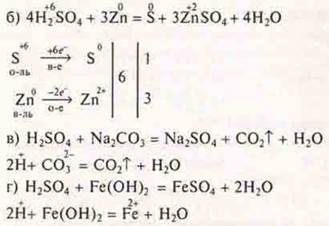

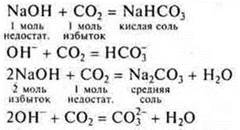

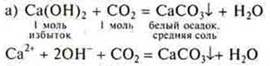

Взаимодействие растворимых оснований с кислотными оксидами

Эксперимент:

Пропускаем СO2 до исчезновения осадка

![]()

При проведении этого эксперимента необходимо еще раз объяснить учащимся понятия «избыток» и «недостаток» при образовании разных солей многоосновных кислот. Это необходимо знать дня решения расчетных задач.

Взаимодействие растворимых оснований с солями

Эксперимент:

![]()

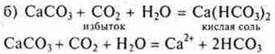

Взаимодействие растворимых оснований с амфотерными оксидами и амфотерными основаниями

Продукты образуются разные: все зависит от условий.

Взаимодействие растворимых и нерастворимых оснований с органическими веществами

![]()

Разложение нерастворимых оснований при нагревании

Эксперимент:

![]()

В качестве обобщения можно составить схему:

При определенных условиях нерастворимое основание взаимодействует с кислотными оксидами, всегда взаимодействует с кислотами.

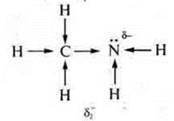

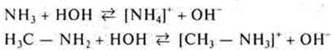

Органические основания — амины, гетероциклические соединения. В состав аминов входит аминогруппа, которая обеспечивает основные свойства органических соединений. По свойствам они сходны с аммиаком, но как основания амины предельного ряда сильнее.

Сравним основной характер аммиака и метиламина.

У

аммиака δ- атома азота возрастает за счет смещения

электронной плотности от трех атомов водорода.

У

аммиака δ- атома азота возрастает за счет смещения

электронной плотности от трех атомов водорода.

У

метиламина δ- атома азота возрастает не только за счет

электронной плотности атомов водорода, но и радикала —СН3. δ2- >

δ1-

У

метиламина δ- атома азота возрастает не только за счет

электронной плотности атомов водорода, но и радикала —СН3. δ2- >

δ1-

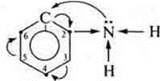

Ароматические амины обладают более слабыми основными свойствами. Ароматическое кольцо, π-электронное облако (6e-) вступает в сопряжение с неподеленной парой электронов атома азота в группе —NH2, уменьшая тем самым δ- атома азота, протонирование ослабевает. В ароматическом кольце происходит перераспределение плотности. Наибольшая электронная плотность у атомов углерода в положениях 2, 4, 6.

В этих положениях будет легко проходить реакция замещения. Это объясняется взаимным влиянием атомов и групп атомов в органических соединениях (положение теории химического строения А. М. Бутлерова).

—

гетероциклическое соединение пиридин является основанием.

—

гетероциклическое соединение пиридин является основанием.

Многие гетероциклические соединения более сложного состава являются основой азотистых оснований: тимин, аденин, гуанин, цитозин, которые являются основой ДНК, РНК.

Во многих лекарственных препаратах присутствуют производные ароматических аминов.

V. Домашнее задание

1) § 21, № 2, 3, 4, 5.

2) Составить уравнения реакций, подтверждающие основные свойства:

Сделать домашнее задание на отдельном листке, на оценку.

VI. Закрепление

§ 21, № 1.

1) фенол-кислота

Подвижность

атома водорода в группе —ОН объясняется следующим:

Подвижность

атома водорода в группе —ОН объясняется следующим:

а) неподеленная пара электронов атома кислорода группы —ОН вступает в сопряжение с 6е- π-облаком ароматического кольца;

б) атом кислорода, группы —ОН, теряя электронную плотность, смешает в свою сторону связь с водородом, обеспечивая ему подвижность:

в) в ароматическом кольце происходит перераспределение электронной плотности. Наибольшая приобретается атомами С в положениях 2, 4, 6. Это обеспечивает легкое замещение атомов водорода.

Амино-группа

—NH2 оказывает точно такое же влияние на ароматическое кольцо в

фенил-амине  вследствие

чего замещение водорода в положениях углерода 2, 4, 6 идет легко, а сам амин

становится слабым органическим основанием.

вследствие

чего замещение водорода в положениях углерода 2, 4, 6 идет легко, а сам амин

становится слабым органическим основанием.

Общее влияние —ОН в феноле и —NH2 в амине на ароматическое кольцо — это изменение электронной плотности в кольце, и приобретение ее наибольшей в положениях атомов углерода 2, 4, 6.

—ОН и —NH2 — это ориентанты I рода.

Согласно теории строения органических соединений А. М. Бутлерова свойства веществ зависят не только от того, какие атомы и сколько их входят в состав молекулы, но и оттого, как они между собой соединены и взаимно влияют друг на друга.

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.