Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Павловская средняя общеобразовательная школа № 3

Павловского муниципального района

Индивидуальный проект

по теме

«Измерительные парадоксы в русской классике»

![]() Работу выполнила:

Работу выполнила:

Корниенко Валерия Максимовна

Ученица 10 «Б» класса

![]() Руководитель:

Руководитель:

Павлова Елена Ивановна

г. Павловск, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 3- 4 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ....................................5

1.1. Понятие парадокса.....................................................................................5

1.2. Из истории русской системы мер ............................................................5

1.3. Основные старинные русские меры длины и веса (массы)...................6

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ...9

2.1. Ход выполнения работы. .........................................................................9

2.2. Результаты анкетирования .......................................................................9

2.3. Анализ примеров из произведений русской классики........................ 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 15 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.................................................... 16

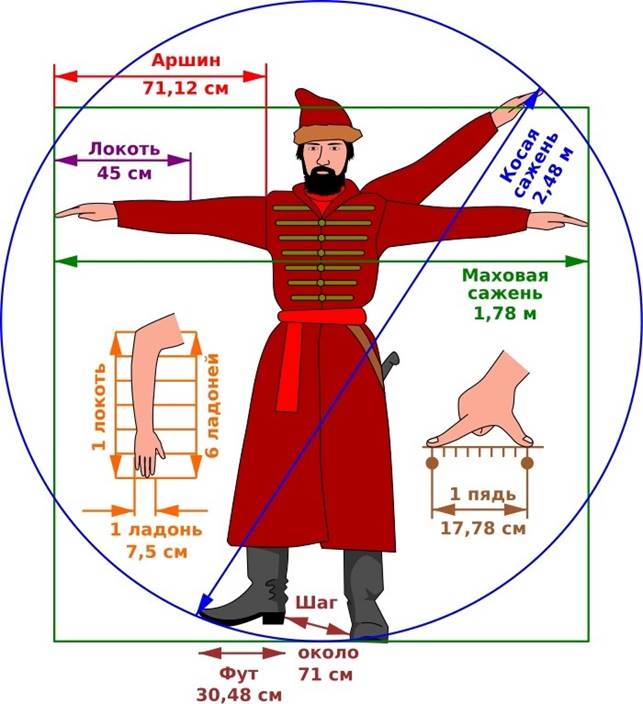

ПРИЛОЖЕНИЕ. Наглядное изображение старинных русских мер длины.........17

ВВЕДЕНИЕ

Нельзя

представить себе жизнь человека без каких-либо, хотя бы самых простых

измерений. Недаром русская пословица гласит: «Без меры и лаптя не сплетёшь».

С давних пор у разных народов для измерения использовались мелкие единицы длины

«естественного» происхождения. Первыми эталонами служили отдельные части

человеческого тела. Как и при счёте, использовались те «измерительные

инструменты», которые всегда были при себе, рука и её части.

С течением времени

единицы измерения изменились, но старинные названия мер встречаются в

классической литературе, и без их знания порой трудно полно и правильно понять

текст. Всегда ли старинные меры в произведениях русской классической литературы

соответствуют действительности? Встречаются ли в описаниях измерительные

парадоксы?

Актуальность работы: изучая парадоксы мы начинаем лучше

представлять, как жили и думали наши предки, тем самым улучшаем свое мышление.

Цель работы: выяснить, насколько старинные русские меры длины и веса соотносятся с единицами современной метрической системы мер в известных произведениях русской классики и какие функции выполняют.

Объект исследования: старинные русские меры длины и веса; предмет исследования: их функции в известных произведениях русской классики.

Задачи исследования:

1) изучить и отобрать необходимую теоретическую информацию о

старинной русской системе мер;

2) провести анкетирование пятиклассников для выяснения

представлений о вершке как старинной мере длины и проанализировать полученные

результаты;

3) найти в известных произведениях русской классики примеры

использования старинных русских мер длины и веса;

4) проанализировать найденные примеры и сделать вывод, опровергнув или подтвердив гипотезу.

Нами была выдвинута следующая гипотеза: в своих произведениях русские писатели-классики использовали измерительные парадоксы, но с определённой целью.

В работе применяются теоретические и эмпирические методы исследования. Среди теоретических методов главными являются анализ, синтез, систематизация и обобщение; из эмпирических методов используется анкетирование и проработка (анализ) примеров из художественных произведений. Работа будет интересна любому человеку, так как в наше время старинные русские меры длины и веса не имеют практического применения, но бытуют в составе распространённых фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также полезна ученикам и учителям при чтении и изучении произведений русской классической литературы и исторических документов.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Понятие парадокса

Парадокс – 1. Странное, расходящееся с общепринятым мнением высказывание, а также мнение, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу. Говорить парадоксами. 2. Явление, кажущееся невероятным и неожиданным.

Парадокс как художественный приём используется достаточно часто в разных видах искусства. В силу своей необычности парадоксальные высказывания, названия, содержания произведений неизменно привлекают к себе внимание. Это широко применяется в разговорном жанре, в театральном и цирковом искусствах. Хороший оратор обязательно использует этот приём в своих выступлениях для поддержания живого интереса слушателей. Комизм большинства анекдотов заключается в описании необычной, оригинальной ситуации.

Примером литературного парадокса могут служить «Вредные советы» Григория Остера

Никогда вопросов глупых,

Сам себе не задавай,

А не то ещё глупее,

Ты найдёшь на них ответ,

Если глупые вопросы,

Появились в голове,

Задавай их сразу взрослым,

Пусть у них трещат мозги.

1.2. Из истории русской системы мер

Система мер, традиционно

применявшаяся на Руси и в Российской империи, была стандартизирована на основе

английских мер императорским указом 1835 года; дополнительно были введены дюйм,

линия, точка, фут. Позже на смену традиционной русской системе из Европы пришла

метрическая система' мер, которая была допущена к применению

России (в необязательном порядке) по закону от 4 июня 1899 года. Применение

метрической системы мер в РСФСР стало обязательным по декрету СНК РСФСР от 14

сентября 1918 года, а в СССР - постановлением СНК СССР от 21 июля 1925 года.

Несмотря на отсутствие практического применения, названия старинных русских мер продолжают использоваться во фразеологизмах, пословицах и поговорках, а также исторических исследованиях.

1.3. Основные старинные

русские меры длины и веса (массы)

С

древности мерой длины и веса всегда был человек: на сколько он

протянет руку, сколько сможет поднять на плечи и т.д.

Система древнерусских мер

длины включала в себя следующие основные

меры: аршин, версту, вершок, локоть, пядь, сажень . Аршин происходит от

персидского слова «арш» - «локоть»; измеряется от среднего пальца и до плеча.

Возможно, первоначально слово «аршин» обозначало длину человеческого шага

(порядка 70 см при ходьбе по равнине в среднем темпе).

Аршин делился на 16 вершков. Когда говорили о росте человека, то указывали лишь, на сколько вершков он превышает 2 аршина. Поэтому слова «человек 12 вершков роста» означали, что его рост равен 2 аршинам и 12 вершкам, то есть 196 см.

Верста происходит от глагола «вертеть», так как сперва этим словом называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. До царя Алексея Михайловича в одной версте считали 1000 саженей, при Петре 1 одна верста равнялась 500 саженям. Верстой также назывался верстовой столб на дороге.

Вершок происходит от слова «верх», то есть росток, стебелёк, пробившийся из земли; вершок равнялся длине основной фаланги указательного пальца.

Локоть равнялся длине руки от пальцев до локтя по прямой. Локоть применяли в крестьянском хозяйстве, когда нужно было измерить длину изготовленной в домашних условиях шерстяной пряжи или пеньковой верёвки (такую продукцию наматывали на локоть), а также в торговле холстом, сукном, полотном. Как мера длины, локоть известен уже в XI веке. С XVI века постепенно вытесняется аршином и в XIX веке почти не употребляется.

Пядь происходит от древнерусского слова «пясть» - «кисть руки»; это расстояние между концами расставленных большого и указательного пальцев.

Сажень происходит от глагола «сягать» (досягать) - на сколько можно дотянуться рукой. Эта старинная мера длины упоминается Нестором в 1017 г. В определении значения древнерусской сажени большую роль сыграла находка камня, на котором славянскими буквами была высечена надпись: «В лето 6576 (1068) индикта 6 дня, Глеб князь мерил... 10000 и 4000 сажен».

Сажень косая - это расстояние от пальцев правой (левой) ноги стоящего человека до конца пальцев вытянутой руки по диагонали.

Таблица 1

Старинные русские меры длины

|

Единица |

Отношение к меньшей |

Длина в см |

Длина в метрах |

Использование во фразеологизмах, пословицах и поговорках |

|

Вершок |

- |

4,45 |

- |

От горшка два вершка. |

|

Пядь |

4 вершка |

17,78 |

- |

Ни пяди земли (не уступить). |

|

Локоть |

2 пяди + 2 вершка |

45 |

- |

Нос с локоть, а ума с ноготь. |

|

Аршин |

2 локтя, 4 пряди, 16 вершков |

71,12 |

- |

Мерить на свой аршин. Ты от дела на вершок, а оно от тебя на аршин. |

|

Сажень («казенная») |

3 аршина, 12 пядей, 48 верков |

213,36 |

2,13 |

Полено к полену – сажень. |

|

Сажень косая |

- |

248,5 |

2,485 |

Косая сажень в плечах. |

|

Верста (путевая, «пятисотная», «пятисотка») |

500 саженей |

- |

1066,8 |

Семь верст не околица. Бешеной собаке сень верст не крюк. |

Таблица 2

Старинные русские меры веса (массы)

|

Единица |

Отношение к меньшей |

Вес в граммах |

Вес в кг |

Использование во фразеологизмах, пословицах и поговорках |

|

Золотник |

- |

4,27 |

- |

Мал золотник, да дорог. Здоровье приходит золотниками, а уходит пудами. |

|

Восьмушка (осьмушка) |

1/8 фунта |

50 |

- |

- |

|

Фунт |

96 золотников |

409,5 |

- |

Узнавать, почем фунт лиха. Это тебе не фунт изюму съесть. |

|

Пуд |

40 фунтов |

- |

16,38 |

Съесть пуд соли. Сто пудов.

|

Выводы по главе 1:

1) в старину сложилась система мер, которую можно соотнести с

современной метрической;

2) названия старинных русских единиц измерения сохранились во фразеологизмах, пословицах и поговорках.

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ

ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

2.1. Ход выполнения работы

Сначала, для выяснения

представлений о вершке как старинной мере длины, было проведено анкетирование

учеников 6-х классов МБОУ Павловской СОШ №3. Затем, для выяснения соотношения

старинных русских мер длины и веса с единицами современной метрической системы

мер и их функций в известных произведениях русской классики, были подобраны

примеры (цитаты). Результаты систематизированы в виде таблиц и

проанализированы. Анализ результатов позволил сформулировать выводы.

2.2. Результаты анкетирования

В анкетировании принял участие 31 респондент из числа учеников трёх 6-х классов МБОУ Павловской СОШ №3. Ученикам каждого класса было предложено ответить на один открытый вопрос, так как вопросы связаны друг с другом и могли служить подсказками для ответов.

Таблица 3

Вид анкеты и ее результаты.

В анкетировании участвовали учащиеся 6 «А» (19 чел.) и 6 «Г» (12 чел.) классов. Респондентам были розданы анкеты данного вида:

|

Вопросы анкеты |

Ответы учеников |

|

1.Вспомнив известную поговорку со словом «вершок», напишите, что оно означает. |

• листья репы или другого растения |

|

2.Вспомните описание |

• рост с ушами (по кончикам ушей) - от 50 см до 5 м; |

|

3.В чём «странность» |

• ничего странного нет • очень маленький рост |

Результаты анкетирования 6 «А» класса:

Верно ответившие на 1 вопрос: 7 из 19 - 36%.

Верно ответившие на 2 вопрос: 5 из 19 - 26%.

Верно ответившие на 3 вопрос: 14 из 19 – 74%.

Результаты анкетирования 6 «Г» класса:

Верно ответившие на 1 вопрос: 5 из 12 – 42%.

Верно ответившие на 2 вопрос: 4 из 12 – 33%.

Верно ответившие на 3 вопрос: 9 из 12 – 75%.

Согласно результатам анкетирования, учащиеся 6-х классов без контекста плохо понимают значение слова «вершок», но по описанию с использованием этой старинной меры длины могут приблизительно представить себе героя.

2.3. Анализ примеров

из произведений русской классики

Для анализа были подобраны примеры (цитаты) из произведений

школьной программы по литературе. Значками «+» и «-» обозначено наличие

парадокса (противоречия) в приведённых примерах на основе соответствия

современной метрической системе мер.

Таблица 4

|

Цитаты из произведения |

Анализ |

Наличие парадокса |

|

1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (1783) Г-жа Простакова: «Ах, батюшка братец! Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант, Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Вить от нас и город в трёх верстах, батюшка» (действие первое, явление VI). |

3 версты = 3,2 км. Учителя Митрофанушки приходили к нему на уроки пешком, следовательно, проходили туда и обратно более 6 км. |

- |

|

2. А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (1820 – 1824)

Хлёстова – Софии (о Скалозубе): Ух! я точнёхонько избавилась от петли; Ведь полоумный твой отец: Дался ему трёх сажень удалец, – Знакомит, не спросясь, приятно ли нам? нет ли? (действие III, явление 12)

|

3 сажени = 6,39 м. Это явное преувеличение (гипербола). Анфиса Ниловна Хлёстова – свояченица Павла Афанасьевича Фамусова, то есть сестра его покойной жены. Хлёстовой – 65 лет. Вероятно, она невысока ростом, поэтому полковник Сергей Сергеевич Скалозуб кажется ей выше, чем есть на самом деле. |

+ |

|

3. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (1823 – 1831)

Зарецкий, некогда буян, Картёжной шайки атаман… Он, правда, в туз из пистолета В пяти саженях попадал… (глава шестая, строфы IV – V |

5 саженей = 10,65 м. |

- |

|

4. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» (1831)

Царь Салтан, с женой простяся, На добра коня садяся, Ей наказывал себя Поберечь, его любя. Между тем, как он далёко Бьётся долго и жестоко, Наступает срок родин; Сына бог им дал в аршин… |

1 аршин = 71,12 см. Это явное преувеличение (гипербола), как и то, что князь Гвидон рос «не по дням, а по часам» и уже через день «вышиб дно (бочки) и вышел вон». Согласно данным ВОЗ, средний рост мальчика при рождении – 49,9 см, а рост 55,6 см считается уже очень высоким |

+ |

|

5. П.П. Ершов. «Конёк-горбунок» (1834) По исходе же трёх дней Двух рожу тебе коней – Да таких, каких поныне Не бывало и в помине; Да ещё рожу конька Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами Да с аршинными ушами. |

3 вершка = 13,35 см. Это явное преуменьшение с современной точки зрения (литота). Но в старину, говоря про рост людей и крупных животных (например, лошадей), обычно опускали слова «два аршина», которые по умолчанию прибавляли к произнесённому числу вершков. Таким образом, рост Конькагорбунка составлял 2 аршина и 3 вершка = 155,59 см. Поэтому его аршинные уши (71 см) уже не кажутся такими большими. |

+ (для нас) - (для современников П.П. Ершова) |

|

6. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (1833 – 1842)

«У крыльца стояли осёдланные кони. Бульба вскочил на своего Чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжёл и толст» (глава I). |

20 пудов = 327,6 кг. Это явное преувеличение (гипербола). Имея такой вес на самом деле, Тарас Бульба не смог бы даже подняться. Согласно исследованиям, «для лошади весом 500 кг предельно допустимый вес всадника с седлом равен 100 кг» |

+ |

|

7. Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» (1835 – 1842)

«Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго ещё ворочал на все стороны четвёртку, придумывая: нельзя ли отделить от неё ещё осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какоюто заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что всё ещё останется много чистого пробела» (глава шестая) |

Здесь имеется в виду не единица измерения, а «восьмая доля, часть какого-нибудь предмета» восьмушка бумажного листа. |

- |

|

8. И.С. Тургенев. «Муму» (1852)

«Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырём и глухонемой от рожденья». |

12 вершков = 53,4 см. Это явное преуменьшение с современной точки зрения (литота). Но в старину, говоря про рост, обычно опускали слова «два аршина», которые по умолчанию прибавляли к произнесённому числу вершков. Таким образом, рост Герасима составлял 2 аршина и 12 вершков = 195,64 см. |

+ (для нас) - (для современников И.С. Тургенева) |

|

9. И.С. Тургенев. «Отцы и дети» (1862)

«– Извините, если я помешал, – начал Павел Петрович, не глядя на неё, – мне хотелось только попросить вас… сегодня, кажется, в город посылают… велите купить для меня зелёного чаю. – Слушаю-с, – отвечала Фенечка, – сколько прикажете купить? – Да полфунта довольно будет, я полагаю» (глава VIII) |

Полфунта = 205 граммов. |

- |

|

10. Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание» (1866)

Раскольников «полез под подушку и отыскал в напиханном под неё белье одну, совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Из лохмотьев её он выдрал тесьму, в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя своё широкое... летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри... петля назначалась для топора» (часть первая, глава VI). |

1 вершок = 4,45 см. 8 вершков = 35,6 см |

- |

|

11. Л.Н. Толстой. «Война и мир» (1863 – 1869)

«Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей… павлоградские солдаты эскадрона Денисова ели преимущественно машкин сладкий корень, потому что уже вторую неделю растягивали последние сухари, выдавали только по полфунта на человека, а картофель в последнюю посылку привезли мёрзлый и проросший» (том 2, часть вторая, глава XV). |

Полфунта = 205 граммов. По подсчётам, масса одного ломтика чёрного хлеба – около 35 граммов [18]. Обычно от веса хлеба при сушке сухарей теряется 33% – 35% веса [19]. Значит, 205 граммов |

- |

|

12. Н.А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870)

Вижу один островок небольшой – Зайцы на нём собралися гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась К бедным зверькам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в ширину, Меньше сажени в длину. |

1 аршин = 71,12 см. 1 сажень = 2,13 м. То есть площадь островка – около 1,5 кв. м. |

- |

Анализ примеров показал, что старинные единицы измерения в произведениях русской классики не только указывают на реальную длину, ширину, рост, вес, расстояние, но и используются как тропы (гипербола), в переносном смысле.

Некоторые из-за незнания старинных мер с нашей точки зрения кажутся парадоксами, противоречащими здравому смыслу, но раньше таковыми не являлись.

Выводы по главе 2:

1) современные школьники имеют поверхностные представления о старинных русских мерах длины;

2) старинные меры в произведениях русской классики выполняют следующие функции: во-первых, являются реальными единицами измерения длины и веса; во-вторых, используются как тропы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были изучены старинные русские меры длины и веса и установлено их соотношение с единицами современной метрической системы мер, проведено анкетирование учеников 6-х классов и подобраны примеры из известных литературных произведений XVIII – XIX веков, анализ которых позволил подтвердить гипотезу о том, что русские писатели-классики использовали измерительные парадоксы, но с определённой целью (как средства выразительности).

Также удалось выяснить, что без знания старинных русских мер некоторые описания могут показаться с современной точки зрения измерительными парадоксами. Поэтому изучение старинных русских единиц измерения позволяет нам, читателям XXI века, правильно и более полно понимать произведения классической литературы. Знакомясь со старинными русскими мерами, мы начинаем лучше представлять, как жили и думали наши далёкие предки, которые применяли в качестве «измерительных инструментов» отдельные части человеческого тела. Неслучайно этот опыт прочно закреплён в фольклоре в форме крупиц народной мудрости – пословиц, поговорок, фразеологизмов. По-прежнему уважаемы люди умные («семи пядей во лбу»), сильные («косая сажень в плечах»), высокие («верста коломенская»). М. Горький писал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего».

Старинные русские единицы измерения – это часть нашего культурного наследия, поэтому изучать и знать их не только полезно, но и необходимо.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Аршин, сажень, ведро и другие меры длины, веса, объёма, которыми пользовались на Руси. – Режим доступа: https://lsvsx.livejournal.com/89309.html, свободный. – Загл. с экрана.

2. Боливару не снести двоих, или Какой всадник считается тяжёлым? – Режим доступа: https://www.equikurs.ru/riders-weight, свободный. – Загл. с экрана.

3. Гоголь, Н.В. Мёртвые души [Текст]. – М.: Художественная литература, 1976. – С. 121.

4. Гоголь, Н.В. Тарас Бульба [Текст] / Повести. – М.: Художественная литература, 1979. – С. 115.

5. Грибоедов, А.С. Горе от ума [Текст] / Избранное. Пьесы. Стихотворения. Проза. Письма. – М.: Советская Россия, 1978. – С. 92.

6. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание [Текст]: Роман в шести частях с эпилогом. – М.: Детская литература, 1978. – С. 63.

7. Ершов, П.П. Конёк-горбунок. – Режим доступа: https://www.culture.ru/poems/42188/konyok-gorbunok, свободный. – Загл. с экрана.

8. Метрическая система мер: Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрическая_система_мер, свободный. – Загл. с экрана.

9. Некрасов, Н.А. Дедушка Мазай и зайцы. – Режим доступа: https://azbyka.ru/fiction/dedushka-mazaj-i-zajcy/, свободный. – Загл. с экрана.

10. Нормы развития ребенка – таблицы роста и веса ВОЗ. – Режим доступа: https://milkyfairies.ru/normy-razvitiya-rebenka-tablicy-rosta-i-vesa-voz/, свободный. – Загл. с экрана. 16

11. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст]: 72 500 слов и 7 500 фразеологических выражений / Российская АН. Институт русского языка; Российский фонд культуры. – М.: Азъ Ltd., 1992. – С. 99, 506.

12. Остер, Г. Вредные советы: Книга для непослушных детей и их родителей. – Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=215784&p=1, свободный. – Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наглядное изображение старинных русских мер длины

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.