1)Казахстан на пути к

независимости: фазы развития и идеи национального строительства

a) Социально – экономическая ситуация в

Казахстане – предпосылки борьбы за независимость

b) Истоки национального движения казахского

народа

c) Исторические истоки формирования Советского

Казахстана: трудности коренизации

d) Формирование советского тоталитарного

Казахстана: характер, меры и последствия

e) Подвиги и потери казахстанцев в борьбе против

фашистской агрессии

Блок 1 , 1-вопрос

Принятие подданства Российской империи казахами Младшего и Среднего жуза.

Определение Петром I основы агрессивной политики в отношении казахской степи. Обострение раздора и борьбы между казахским правителями за великоханский трон. Отказ Абылхаира от борьбы с жонгарами и стремление его с помощью России стать всеказахским ханом. Переговоры Абылхаира с царским правительством о принятии Российского подданства. Миссия А.Тевкелеева. Принятие Абылхаиром и его сторонниками подданства России. Отношение к этому казахов. Убийство Абылхаира.

Развертывания царизмом строительства военных линий, крепостей и размещение на них казачьих войск. Политика натравливания на казахов башкир и калмыков. Передача казачьим войскам казахских земель. Унижение и грабеж казахов.

Кризис ханской власти. Крестьянская война (1773-1775 гг.) в России и участие в ней казахов. Восстание казахов под руководством Срыма Датова. Реформа Игельстрома и ее провал. Убийство повстанцами Есим хана. Создание ханского совета. Спад и прекращение восстания казахов под руководством Срыма Датова.

Казахское ханство в конце 18 – начало 19 века.

Участие Абылая в борьбе с жонгарами. Избрание Абылая ханом и усиление его власти. Стремление Абылай хана сохранить независимость казахского ханства. Политика Абылай хана между Россией и Китаем.

Внутренняя политика Абылай хана. Меры по развитию земледелия и торговли. Абылай хан и его роль в истории казахского народа.

Образование и положение Внутреннего ханства.

Создание внутреннего ханства. Особенности социально- экономического развития внутреннего ханства. Обострение земельного кризиса. Рост налогов. Произвол и насилие колониальных чиновников. Восстание во главе с Исатаем Таймановым и Махамбетом Утемисовым. Сражения между повстанцами и царскими карательными отрядами. Разгром основной силы повстанцев. Расправа с повстанцами.

Утрата Казахстаном государственной независимости. Восстания и войны за национальное освобождение.

Ослабление и кризис ханской власти после Абылай хана. Захват южных земель Бухарским и Кокандским ханствами. Вторжение царских войск вглубь степи и создание там российской колониальной системы управления на основе “Устава о Сибирских киргизах” (1822 г.) и “Устава об Оренбургских киргизах” (1824 г.). Сопротивление правящей элиты против российской экспансии. Характер, особенности и последствия введения российской колониальной системы управления.

Строительство военных крепостей, казачьих селений. Создание Оренбургского и Сибирского казачьих войск. Сопротивление казахов во главе с султаном Каратаем и Жоламаном Тленшиулы. Последствия укрепления позиции колониальной власти.

Народные восстания 1837-1847 гг. и Сыр-Даринских казахов против агрессии царской России.

Начало войны под руководством Кенесары. Переговоры Кенесары с царскими властями. Осада крепости Акмола. Избрание Кенесары ханом. Реформы по восстановлению и укреплению казахского государства. Кенесары - государственный деятель, дипломат, полководец. Военные действия Кенесары хана с Кокандом за освобождение южных земель Казахстана.

Новое наступление царских войск против казахов. Обращение Кенесары к киргизам о совместной борьбе против российской агрессии. Трагическая гибель Кенесары хана. Историческое значение народной войны 1837-1847 гг.

Завоевательные экспедиции царской России южных регионов Казахстана. Изъятие земель казахов и заселение региона казаками и крестьянами. Образование Семиреченского казачьего войска. Рост налогов и притеснение колониальных чиновников. Восстание казахов во главе с Ж. Нурмухамедулы.

Социально-экономические отношения в Казахстане во второй половине ХІХ в.

Введение в Казахстане царской системы колониального управления на основе “Временных положении” 1867-1868 гг. Отношение к ним И.Алтынсарина и Ч.Валиханова.

Перестройка административно - территориального управления Казахстаном. Изменения в судоустройстве и судопроизводстве. Введение российской системы образования. Отношение к мусульманской религии. Движение жадидизм. Открытие новометодных мектеб и медресе. Характер, особенности и оценка “Временных положений” 1867 и 1868 гг.

Недовольство казахов новой системой колониального управления. Восстание казахов на Мангыстау. Значение восстания казахов.

Начало крестьянской колонизации Казахстана.

Цель и задачи крестьянской колонизации. Введение “Временных правил о крестьянских переселениях в Семиречье” в 1868 г. Самовольное переселение крестьян в Казахстан, контроль над крестьянским переселением. Развитие переселенческого движения и его этапы. Методы проведения крестьянской колонизации.

Тяжелое положение в Восточном Туркестане. Осложнение китайско-русских отношений. Петербургский договор (1881 г.) о разделе Восточного Туркестана между Китаем и Россией. Переселение уйгур и дунган.

Усиление колониального угнетения в Казахстане во второй половине XIX века.

Принятие новых законов колониального управления. Усиление власти колониальной администрации. Льготы крещеным казахам. Место и роль степной аристократии в осуществлении колониальной политики царизма. Выступления казахов против социального и национального гнета. Характер, особенности, оценка и последствия введения новой системы колониального управления в Казахстане.

Развертывание второго этапа крестьянской колонизации Казахстана.

Учреждение специальной экспедиции Щербины и ее деятельность. Организация переселенческих участков. Откочевки казахов в глубь степи и в Китай. Последствия крестьянской колонизации Казахстана.

Зарождение промышленности в Казахстане. Цель и задачи царизма в развитии промышленности в Казахстане. Разработка природных богатств Казахстана, открытие горнорудных предприятий и промышленных заведений по первичной обработке продукции сельского хозяйства. Вывоз сырья в Россию для развития имперской промышленности.

Положение казахского аула к концу XIX века. Разрушение традиционной системы хозяйства, разорение казахских хозяйств в результате колонизации. Обострение социальных отношений в ауле.

Культура Казахстана в XVIII-XIX вв.

Сохранение и дальнейшее развитие казахских обычаев, обрядов, традиций, веры, а также устного народного творчества. Казахские акыны-жырау: Таттыкара, Котеш, Шал, Умбетей, Актамберды, Бухар, Нысанбай и другие. Значение их творчества. Значение творчества акынов мыслителей школы “Зар заман”: Шортанбай, Мурата и Дулата.

Великие казахские просветители, мыслители, поэты, композиторы второй половины ХIХ в. Изучение литературы, истории и этнологии казахов русскими, татарскими, башкирскими и иностранными учеными. Особенности и значение культуры казахского народа и ее вклад в общечеловеческую культуру.

Колониальный Казахстан в начале XX века.

Социально-экономическое развитие Казахстана. Усиление колониального гнета в Казахстане. Закон о продаже казахских земель частным лицам (1901 г.). Аграрная реформа П.А.Столыпина и усиление масштабов переселенческого движения.

Состояние промышленности. Проникновение в промышленность края иностранного капитала. Создание акционерных обществ. Характер и особенности развития промышленности, торговли.

Влияние первой русской революции на Казахстан. Роль казахской демократической интеллигенции в организации антиправительственных выступлений. Петиционная компания. Панисламизм - как форма протеста против политики царизма. Участие казахской интеллигенции в мусульманском движении и в работе Государственной Думы.

Роль казахской демократической национальной интеллигенции в пробуждении народа к борьбе против колониального ига царской России. Стихотворный сборник М.Дулатова “Оян казак!” и его значение. Издание газет и журналов на казахском языке и их значение в формировании идеологии национально-освободительного движения казахского народа.

Казахстан в годы первой мировой войны. Характер войны. Отношение к ней классов, политических партий. Введение чрезвычайного военного положения в Казахстане. Продовольственный кризис. Введение военных налогов, прочих сборов и реквизиция скота, транспорта.

Национально-освободительное восстание 1916 года.

Предсылки восстания 1916 г. Указ 25 июня 1916 г. Мобилизация местной молодежи на тыловые работы. Основные очаги, движущие силы и руководители восстания. Отношение к восстанию аульно-волостных правителей, казахской демократической интеллигенции. Использование мобилизованных казахов на тыловых работах и помощь им со стороны казахской демократической национальной интеллигенции.

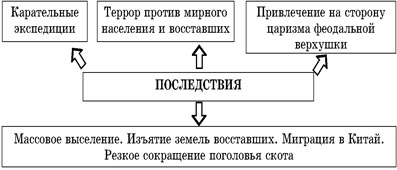

Карательные экспедиции царизма против повстанцев. Вооружение крестьян-переселенцев против казахов. Кровавое подавление восстания. Откочевки казахов. Значение восстания 1916 г. в Казахстане.

Февральская буржуазно-демократическая революция в России и ее влияние на общественно-политическую жизнь Казахстана.

Победа февральской революции в России и ее влияние на Казахстан. Создание новых органов власти Временного правительства и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Казахские комитеты. Отношение Временного правительства к восстанию 1916 г. Помощь казахской демократической интеллигенции возвратившимся из Китая повстанцам в 1917 г. Характер и особенности политической власти в Казахстане. Роль казахской демократической интеллигенции в развитии национально–освободительного движения казахского народа. Борьба казахской демократической национальной интеллигенции за создание казахской государственности. Июльский общеказахский съезд и его решения. Выборы во всероссийское учредительное собрание. Рост авторитета алашевцев в народе.

2-ой вопрос Истоки национального движения казахского народа

Основная цель национально-освободительного движения — это освобождение народа от колониального гнета, восстановление его независимости и государственности, защищающей ее национальные интересы. Национально-освободительные движения могут решать не только задачи освобождения народа от колониальной зависимости, но и ставить своей целью борьбу крестьян за землю, борьбу народных масс за демократические свободы. Это значит, что национально-освободительные движения — явление многогранное. Национально-освободительное восстание — это одна из форм национально-освободительного движения, когда вооруженные народные массы выступают против колонизаторов. Оно обычно охватывает определенную территорию, непродолжительно по времени. Если такое событие выходит за рамки отдельного региона, охватывает большую территорию, то достигает уровня всенародного движения.

Казахстанские историки в последнее время стали рассматривать отдельные национально-освободительные восстания и вооруженные выступления в комплексе. Действительно, если первые выступления казахского народа против колонизаторов начались еще в 70-х годах XVIII в., то почему последующие выступления народа нельзя считать закономерным продолжением этих выступлений?

Подчеркивая, что национально-освободительное движение в Казахстане является неотъемлемой частью всемирной антиколониальной борьбы, академик М. Козыбаев указывал на необходимость исследования этой проблемы с новых методологических позиций.

Он разделил национально-освободительное движение в Казахстане на следующие периоды:

1-й период. Освободительное движение племен, входящих в состав казахского народа, против завоевания Сибири царскими войсками. Его возглавлял хан Кучум. Народы Сибири под предводительством хана Кучума и его сыновей Ешима, Абылая и Даулеткерея в течение 1590— 1617 гг. оказывали упорное вооруженное сопротивление колонизаторам. Казахи и другие братские тюркоязычные народы оказали Кучуму и его сыновьям посильную помощь.

2-й период. Южная часть Казахстана — Семиречье и присырдарь-инские районы — попали под влияние джунгарского, кокандского и хивинского ханов. А в первой трети XVIII в. джунгары захватили юг Казахстана, Семиречья, район Алтая и часть Сарыарки. Национально-освободительная борьба казахов против джунгар превратилась в Отечественную войну, национально-освободительное движение приобрело всенародный характер.

3-й период. Начался после принятия частью Младшего жуза во главе с ханом Абулхаиром российского подданства. Воспользовавшись этим актом, царское самодержавие стало все глубже проникать на территорию Казахстана. Однако из-за сильного сопротивления со стороны казахского народа процесс колонизации затянулся на долгие годы.

4-й период. Завоевав большую часть казахских земель, царское самодержавие установило колонизаторские порядки. У казахов были отобраны лучшие земли и пастбища, которые стали собственностью казачьих войск. Народные массы страдали не только от притеснения со стороны колонизаторов, но и от гнета, поборов, несправедливости ханов, султанов и их окружения. Укрепив свое колонизаторское господство в Казахской степи, царское самодержавие упразднило ханскую власть. Нехватка земель, пастбищ, произвол царских чиновников, кровавые погромы, устраиваемые карательными отрядами, — вот что выпало на долю народа. Восстания Сырыма Датова, Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова явились ответами народных на произвол со стороны российских колонизаторов и местных феодалов, ханов и их окружения. Пламенный патриот поэт-трибун Махамбет был идейным вождем крестьянского восстания.

5-й период. Начинается с национально-освободительного движения под предводительством хана Кенесары Касымова, продолжавшегося свыше десяти лет и объединившего все три казахских жуза. Оно было направлено на восстановление казахской государственности под протекторатом России и сохранение его территориальной целостности, получило поддержку большинства населения. Несмотря на поражение, это было одно из крупнейших восстаний порабощенных царской Россией народов, ставшее известным в Европе.

6-й период. Национально-освободительное движение начала XX в. возглавляла реформаторская интеллигенция, намеревавшаяся вести его по европейским образцам. Руководители движения и партия “Алаш” добивались демократической автономии в составе федеративной России и придерживались принципов буржуазно-демократического пути развития страны. Наиболее радикальная часть национальной интеллигенции придерживалась в этих вопросах социал-демократических принципов.

Национально-освободительные восстания, вспыхнувшие в различных регионах Казахстана, стали составной частью Февральской революции 1917 г. в России. В ходе восстаний 1916 г. начал восстанавливаться институт ханства в Казахстане. Повстанцы избирали своих ханов, сардарбеков (военачальников), ханские и бийские советы, назначали местных правителей, казначеев и т. д., т. е. формировали систему управления. Это было самым мощным национально-освободительным движением за весь период подданства Российской империи. В 1916 г. многовековая национально-освободительная борьба казахского народа достигла своего апогея.

7-й период. Национально-освободительное движение народа развернулось после победы Октябрьской социалистической революции 1917 г. и завершилось поражением свыше 370 вооруженных восстаний в различных регионах Казахстана, вспыхнувших в годы насильственной коллективизации сельского хозяйства.

Казахская степь в годы первой мировой войны

Первая мировая война началась летом 1914 г. В России начавшуюся войну многие считали справедливой, освободительной, отечественной. Однако продолжившаяся война увеличивала напряжение в обществе и способствовала углублению его противостояния с властью. События лета-осени 1915 года: тяжелое поражение на фронте, уход из Галиции и Польши, сдача части Прибалтики и Белоруссии привели к явному внутриполитическому кризису. Мобилизация народного хозяйства, проведенная усилиями правительства и всего общества, создавала предпосылки для дальнейшего успешного ведения войны. Однако неудачи на фронтах требовали новых ресурсов, человеческих и материальных.

Нехватка рабочей силы породила кризис во многих отраслях хозяйства.

Тяжело пострадала за годы войны и экономика Казахстана. Налоги выросли в 3-4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был введен специальный военный налог. На казахское население были возложены "добровольные сборы", принудительная подписка на государственный заем, всего около 10 различных видов сборов и пошлин. Продолжалось изъятие земель у казахского населения, для нужд войны реквизировали одежду, скот и продукты продовольствия, принудительно мобилизовали транспорт для подвозки военных грузов (главным образом, хлеба) к железнодорожным станциям. За три года войны только из Туркестанского края было вывезено 70 тысяч голов лошадей, 12,7 тысяч верблюдов, более 13 тысяч юрт. Под видом помощи семьям мобилизованных была введена трудовая повинность, т.е. казахи в качестве рабочей силы должны были пахать, сеять и убирать урожай в переселенческой деревне. Хозяйству казахов был нанесен огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Сокращалась площадь обрабатываемых земель как казахских, так и переселенческих, в результате чего резко выросли цены на хлеб. Царская администрация искусственно разжигала межнациональную рознь, выдвигая шовинистические лозунги, вооружала верхушки переселенческого населения.

Упорно борясь против выселения со своих земель казахские шаруа не выполняли требований ни царских чиновников, ни волостных управителей и аульных старшин, отказываясь от уплаты налогов , податей, от сбора средств на нужды войны. В годы войны усилились выступления и крестьян – переселенцев против должностных лиц, налогов и повинностей. В годы войны резко ухудшилось положение трудящихся в городах, рабочих на промышленных предприятиях. В первые же дни войны царское правительство во всех областях Казахстана ввело "чрезвычайное положение, согласно которому были запрещены собрания, стачки, забастовки, введена цензура на корреспонденцию. Во всех слоях населения росло недовольство.

Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война, в которой участвовала и царская Россия, принесла ее народам жесточайшие страдания: усилился социальный и национальный гнет, неизмеримо увеличились произвол и насилие царских чиновников на окраинах империи. В 1915 г. встал вопрос о непосредственном участии казахов в войне. Казахская интеллигенция через газету "Казах" предлагала использовать казахов как боевую силу в кавалерийских частях. При этом преследовались две цели: во-первых, должны были сохраняться от изъятия под переселенческие участки земли казахов, служащих в армии, во-вторых, участие в боевых действиях могло подготовить квалифицированные, закаленные и обученные военные кадры на случай образования армии независимого Казахстана. Однако русское правительство не собиралось вооружать казахов. Вместо этого решено было использовать нерусское население России на тыловых работах. 25 июня 1916 г. был опубликован указ, по которому все нерусское мужское население в возрасте 18 – 43 лет должно было быть "реквизировано" для работ по созданию оборонительных сооружений в районе действующей армии и на тыловые работы. Из Казахстана и Средней Азии должны были быть реквизированы 400 тыс. человек. Призыв казахов на тыловые работы послужил поводом к началу мощного восстания казахов и других народов Средней Азии против российского колониализма. Главными причинами восстания явились причины социально-экономического и политического характера: усиление колониального гнета, изъятие земель, рост налогов и поборов, эксплуатация трудящихся, политика русификации, проводимая царизмом в отношении казахского и других народов региона, резкое ухудшение положения народных масс в связи с войной. Вести об указе 25 июня всколыхнули казахскую степь. Стихийные выступления против мобилизации выражались в избиении волостных управителей, уничтожении посемейных списков. К концу июля – началу августа 1916 г. волнения начали перерастать в восстание, постепенно охватившее весь Казахстан. Одним из крупнейших районов был Жетысу, где в июле началась вооруженная борьба против колонизаторов. Весь Туркестанский край находился на военном положении. К октябрю 1916 г. восстание в Жетысу было подавлено. В это же время народные выступления охватили всю территорию Казахстана. Но самым упорным и длительным было Тургайское восстание, во главе которого стояли А.Иманов и А.Джангильдин. В районах, контролируемых армией Иманова, гражданская власть перешла в руки повстанцев. Царизму не удалось подавить восстание казахов, но положение аула за время восстания резко ухудшилось.

Восстание 1916 г. занимает особое место в истории многовекового национально-освободительного движения казахского народа.

Причины поражения и историческое значение восстания

Восстание 1916 года в Казахстане и Средней Азии было судьбоносным явлением в жизни народов огромного региона. Всенародность, участие всех слоев общества, выдвижение общенациональных лозунгов и общность интересов коренного населения в ходе движения, самопожертвование народа во имя освобождения от гнета царизма

способствовали дальнейшему нарастанию революционного подъема на Востоке. В освободительном восстании наряду с широкими народными массами как казахской, так и русской и других национальностей, принимали участие и нарождавшаяся национальная буржуазия, традиционная казахская знать, духовенство, национальная интеллигенция, искавшая различные варианты спасения казахского этноса.

Восставший народ возродил все атрибуты национальной государственности - вооруженные силы, ханскую структуру власти, налоговую систему, характерные для военного времени правовые порядки и т. д.

Социально-экономическое положение казахского аула за время восстания резко ухудшилось. Многие хозяйства были разграблены карателями, часть повстанцев была вынуждена откочевать на территории Китая и Монголии. Кроме того, из аулов Казахстана все-таки насильственно было мобилизовано более 150 тысяч трудящихся и отправлено на тыловые работы.

Главными причинами поражения народно-освободительного движения были его стихийность, недостаточная организованность, отсутствие связи между регионами. В действительности с плохо вооруженным народом воевала регулярная армия империи, вооруженная и оснащенная по последнему слову техники.

Но, несмотря на всю трагичность последствий движения 1916 года, оно послужило мощным толчком к росту национального самосознания народов Казахстана и Средней Азии. Впервые за долгие годы колониального гнета они осознали и проявили общность национальных интересов, включились в активную политическую деятельность, ощутили себя силой, способной к вооруженной борьбе против колониальной экспансии российского самодержавия.

Движение 1916 года по сути являлось продолжением борьбы за независимость, которую начали Сырым Датулы, Исатай Тайма-нулы, Махамбет Утемисулы, Кенесары и Наурызбай Касымулы. Несмотря на поражение, события 1916 года продемонстрировали рост национального самосознания казахского народа, когда тысячи повстанцев прошли школу вооруженной борьбы против оснащенной современным оружием российской армии. Впервые за многие годы колониального порабощения казахи осознали общность национальных интересов, ощутили собственную значимость в качестве силы, способной и обязанной противостоять колониальной экспансии. Именно поэтому драматические события 1916 года, когда в ходе вооруженного противостояния стали формироваться властные структуры, аппарат управления и вооруженные силы оцениваются как национально-освободительное восстание.

Первая волна массовой иммиграция казахов в Китай (Кульджинский край, Кашгария), Афганистан.

СОБЫТИЯ XX ВЕКА — МОЩНЫЙ СТИМУЛЯТОР РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ

Двадцатый век по всем показателям можно назвать столетием геноцида против казахского народа, проводившийся как в самом Казахстане, так и в Китае. Кроме исторических событий, вследствие которых казахи покидали свой родные места жизнедеятельности, таких как: Столыпинская аграрная реформа, национально-освободительное движение в Центральной Азии 1916 г., гражданская война 1918—1920 гг., имел место неприкрытый явный геноцид против казахского народа, в период коллективизации в Казахстане, приведший к бегству, крупномасштабным людским жертвам, а для многих — к окончательной потере Родины. Кроме того, во время Второй мировой войны казахи, попавшие в плен и по тем или иным причинам не сумевшие вернуться на Родину, вошедшие в категорию невозвращенцев, также пополнили ряды представителей казахской диаспоры.

Столыпинская аграрная реформа. В начале XX в. на территории Казахстана крупномасштабно проводилась столыпинская аграрная реформа, приведшая к изменению демографической картины, социально-экономических отношений, ухудшению и без того тяжелого положения казахов. В Казахстан, кроме добровольных, негосударственных мигрантов, хлынули потоки государственных переселенцев из Европейской части России, Украины, Белоруссии, являвшихся, по существу, разорившимися мелкими крестьянами, остро нуждавшимися в земле. Только в Степном крае к 1 января 1908 г. было нарезано 80 тыс. душевых долей (душевая доля — 15 дес.), из земель казахского пользования, что вызвало на местах протесты. Около 19 млн гектаров земли было отобрано у казахов, использовавших их под пастбища, и отдано под заселение около 3 млн переселенцев. Все время растущий поток русских переселенцев и незаконные изъятия земель Переселенческим управлением, чинимые произволом чиновников, вынудили казахов тысячами мигрировать в Китай.

В одной из статей газета «Речь» в 1910 г. писала: «На границе с Китаем в Лепсинском, Копальском, Джаркентском и Пржевальском уездах Семиреченской области именуемые кочевники давно занимаются земледелием на орошенных их собственными трудами землях. Спокойное до сего киргизское (казахское. — Г. М.) население сильно взволновано в настоящее время мероприятиями переселенческого ведомства, открывшего решительный поход на хозяйства киргиз...— экспроприирует орошенные киргизами земли и образует на них переселенческие участки, киргиз же просто сгоняет с их мест. Так, например, были согнаны со своих мест киргизы Баскан-Саркандской волости Копальского уезда. В 1909 г. из Джаркентского уезда около 700 кибиток киргиз должны были покинуть свою родину и перейти границу Китая».

Также газета сообщала, что: «На Баскане, признанном переселенческими чиновниками свободными, проживает 920 кибиток, из них у 720 отбираются зимовки и земли. Все они имели и постройки, занимались хлебопашеством, сеяли клевер, и есть оросительные каналы, возведенные трудами киргизов (казахов. — Г. М.). Таким образом, 720 кибиток, благодаря мероприятиям Переселенческого Управления, предназначены к разорению и неминуемой гибели».

Результатом такого насильственного изъятия земель, проводимого Переселенческим Управлением в Казахстане, явилась массовая миграция казахов в Китай в 1912—1914 гг., о чем свидетельствует газета «Русское Слово» 21 декабря 1912 г., писавшая в те дни: «...производитель работ Тресвятский во время изъятия у киргизов (казахов. — Г. М.) Чимкентского уезда земельных излишков избивал их нагайками, заставляя под угрозой револьвера подписать акты о таких излишках.

Результатом такого насильственного изъятия земли явилось то, что киргизы массами откочевывают в пределы Китая».

Следует отметить, что за 1902—1913 гг. численность казахского населения сократилась на 8—9%, что составляет около 286 тыс. человек. Можно справедливо заметить, что национально-освободительное движение 1916 г. в Казахстане и Средней Азии было подготовлено произволом Переселенческого Управления, изъявшего у казахов земли их предков, отдав их переселенным из центральных областей России крестьянам и казакам, спровоцировав казахов и другие народы Центральной Азии сначала на бессловесный уход на земли соседнего государства, а затем и на вооруженную борьбу.

Большинство казахов пришли в Или и Алтайские просторы Синьцзяна. В 1911 г. в Китае казахи составляли 224 тыс. 900 человек. Для упрочения всеподда-нических идеалов в казахской среде китайские чиновники заставляли обучать детей в школах на китайском языке, а учителей присылали специально не исповедующих мусульманскую религию. Так дело обстояло со всеми представителями неханьских этнических групп: казахами, уйгурами, кыргызами, монголами, татарами, узбеками и др. Такими мерами китайские чиновники пытались разъединить мусульманское население Синьцзяна и превратить его в послушных верноподданных.

В 1914 г. китайские власти Синьцзяна и русский консул в Урумчи достигли соглашения, в котором ставилось условие, что казахи, иммигрировавшие до июля 1911 г. (до начала Синхайской революции в Китае.— Г. М.) и оставшиеся в Синьцзяне, становились китайскими подданными, те, которые прибыли после этой даты, возвращались в Российскую империю. Китайские власти в Пекине, опасаясь, что русские будут использовать казахов в своих политических требованиях на Или, решили, что число репатриантов не может превышать 6 тыс. человек.

Дальнейшая эскалация напряжений между Россией и Китаем в отношении Центральной Азии была сдержана внутренними трудностями, что предотвратило каждое государство от дальнейшей консолидации их главенства над владениями в данном регионе. Если в Китае сдерживающим фактором стала Синхайская революция 1911 г., установившая номинальный контроль над

Синьцзянем, то в Российской империи таким событием явилось национально-освободительное движение народов Казахстана и Средней Азии 1916 г. и его последствия.

Национально-освободительное движение 1916 г. В XХ в. мощная перекочевка казахов в пределы Синьцзяна имела место во время национально-освободительного движения в Центральной Азии 1916 г. В казахстанской исторической науке существует несколько концептуальных точек зрения о характере и движущих силах национально-освободительного движения в Казахстане и Средней Азии в 1916 году, определяемых историками «восстанием» и «национально-освободительным движением». 18 октября 1996 г. в г. Алматы проходила Международная научно-теоретическая конференция «Национально-освободительное движение в Казахстане и Средней Азии в 1916 году: характер, движущие силы, уроки», на которой академик Академии наук Республики Казахстан М. К. Козыбаев обратил внимание на данные разночтения и противоречивые заключения, сделанные предыдущими исследователями. Рассматривая исторические события того времени, академик М. К. Козыбаев отметил следующее: «По В. Далю, «восстание — мятеж, возмущение». События 1916 г. выходят за пределы мятежа, возмущения. На самом деле, шел процесс, в котором находили выражение все формы всенародного сопротивления колонизаторам. Народ принял царский указ как вызов, как вторжение на последние рубежи его обороны. Национально-освободительное движение 1916 года, включавшее в себя манифестации населения в аулах, стихийные выступления джигитов против царского указа, боевые операции против карателей, протесты интеллигенции, забастовки рабочих, голодные бунты солдаток в городах, явилось национально-освободительной войной колониального Востока против империи. По масштабности, размаху и характеру боевых операций против карательных экспедиций она превосходила национально-освободительные войны в Юго-Восточной и Центральной Азии». Исследуя исторические события национально-освободительной войны 1916 г. в Казахстане и Средней Азии, необходимо отметить, что все люди, покинувшие в данный период Родину, спасая от физического уничтожения близких и родных, являются военнополитическими беженцами.

25 июня 1916 г. был издан царский указ «О привлечении мужского инородческого населения империи для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, а равно для всяких иных необходимых для государственной обороны работ», в котором говорилось, что на оборонные работы привлекается мужское инородческое население в возрасте от 19 до 43 лет из областей Сырдарьинской, Ферганской, Самаркандской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской, Тургайской и Закаспийской. Казахи, как и другие народы Центральной Азии, традиционно были освобождены от несения военной службы в царской России, но данный указ послужил поводом для начала национально-освободительного движения в Казахстане и Центральной Азии, причинами которого являлись усиление колониального гнета, изъятие казахских земель, увеличение налогов и поборов, резко ухудшившееся положение народных масс.

Миграции казахов из Семиреченской области в Китай начались еще в июле 1916 г., а к сентябрю достигли широких размеров. Одна часть казахов, направлявшаяся в Кашгар, вследствие рано наступивших холодов и отсутствия подножного корма для их стад, потеряла на сыртах почти весь скот и пришла в китайские владения совершенно обедневшей. Другая часть казахов, направившаяся на Текес, более удачно сохранила свой скот, хотя и среди их стад был крупный падеж. Обе группы беженцев были подвергнуты нападению со стороны кочевых калмыков, которые отобрали у них оставшийся скот и имущество. Так, по свидетельствам очевидцев, нападения на казахов со стороны китайцев и некоторых разбойничьих банд продолжалось на всем пути от границы до Алманым — Сазы — Атыдын — Тюуе, где жили казахи, ранее сбежавшие в Китай.

В Семипалатинской области в июле 1916 г. казахи 10 волостей приняли решение откочевать в пределы Китая. На дороге казахов ставились заградительные казачьи кордоны, хотя данная мера не могла быть такой эффективной из-за 500-верстной протяженности русско-китайской границы в Семипалатинской области, охраняемой портами в количестве 60 казаков.

В октябре 1916 г. в Семиречье восстание против царского самодержавия было подавлено. Карательные войска зверски расправлялись не только с участниками национально-освободительного движения, но и с мирными жителями. Десятки казахских и кыргызских аулов были уничтожены, спровоцированы были крупные людские потери. По данным военного губернатора Семиреченской области А. И. Алексеева, только из этой области к январю 1917 г. откочевавших в Китай казахов насчитывалось свыше 150 тыс. человек.

Около 300 тыс. казахов и кыргызов из Казахстана и Кыргызстана, спасаясь от карательных акций русской армии, перешли через русско-китайскую границу в Кульджинский край и Кашгарию. Пограничные области Синьцзяна, такие как Тайчен на севере, Или на западе, Кашгар и Аксу на юге, стали центрами казахских беженцев, в которых насчитывалось: в Алтайском округе — около 100 тыс., Тарбагатайском — 60—70 тыс. и более 100 тыс. — в Илийском округах.

За переход на свою сторону китайцы с казахов потребовали плату: 9 черных иноходцев, 9 аргамаков, 40 тыс., рублей деньгами и 12 джамбе (слитков серебра. — Г. М.). Только при такой оплате казахи имели возможность перейти китайскую границу, но нередко доведенные до отчаяния карательными мерами царских войск, природными ненастьями или грабежами со стороны многочисленных банд, казахские беженцы прорывали границу в тех местах, до которых могли добраться.

Интересен тот факт, что в донесениях генерал-губернатора Туркестанского края А. Н. Куропаткина военному министру Д. С. Шуваеву от 7 августа 1916 г. официально заявлялось, что китайцы снабжали джаркентских и лепсинских казахов оружием. Данная информация, правда более смягченно и неконкретно, была передана и царю Николаю II посредством всеподданей-шего рапорта генерал-губернатора Туркестанского края А. Н. Куропаткина о причинах и ходе восстания 1916 г., в котором сказано: "В Семиреченской области... часть оружия была доставлена мятежникам из пограничных местностей Китая". Таким образом, если в августе 1916 г. тон данного заявления был категоричным и резким, то в феврале 1917 г. оценка была дана очень осторожно, из нее невозможно узнать: кто конкретно доставлял оружие казахам из китайских территорий. Более сдержанный тон данного рапорта объясняется не только тем, что рапорт подавался государю-императору, но и начавшимся процессом репатриации казахов и кыргызов в Казахстан и Кыргызстан, проводившимся китайскими властями, которые были сами крайне заинтересованы в этом.

Губернатор Синьцзяна Ян Цзэнсинь хотел как можно быстрее покончить как с проблемой поддержки этих беженцев, так и с проблемой безопасности своих границ, потому что количество казахских беженцев намного превышало войска, находившиеся в его подчинении. Кроме того, он не хотел давать ни малейшего повода русским войскам для проведения карательных акций, от которых могли пострадать жители Синьцзяна. Поэтому губернатор Ян Цзэнсинь решил урегулировать вопрос с казахскими беженцами мирным путем. Кроме того, по обеим сторонам границы доминировало казахское население, и Ян не хотел рисковать лояльностью казахов, которые могли оказаться полезными в случае русского нападения.

Русские власти требовали от Яна немедленно «выдворить проживающих в Китае дунган, таранчей киргизов (казахов. — Г. М.) и других рабочих-инородцев в возрасте от 19 до 31 года и потребовать от китайских властей добросовестного отношения к этому». В ходе переговоров с русскими властями он добился подписания договора об амнистии казахских и кыргызских беженцев при условии возвращения их домой. В конце мая 1917 г., по данным, приводимым в мемуарах самим Яном Цзэнсинем, на основе которых была написана статья Ричарда Яна, около 160 тыс. казахов было репатриировано в Казахстан. Благодаря действиям губернатора, последние казахские беженцы покинули Синьцзян осенью 1918 г.

Установление Советской власти и гражданская война в Казахстане явились новым толчком для миграций казахов за пределы Родины. В советской историографий упоминание данного факта могло привести к приданию автора «социалистической анафеме», поэтому в учебниках и монографиях, посвященных этой проблеме, лишь отмечалось, что неграмотные или несознательные массы, поддавшись на провокации феодально-байских элементов, покидали свои земли и перегоняли свой скот через границу. В основном, казахи бежали на восток — в Китай, на юг — в Узбекистан и далее — Афганистан и Иран.

Вскоре после начала Великой Октябрьской социалистической революции казахи небольшими группами стали переходить границу с Китаем. Они перегоняли свой скот, в основном, в районе пограничной Кульджи, через Тарбагатайские горы и долину Черного Иртыша. Многие из них оставались в Синьцзянском Алтае и Илийском крае. Годфри Лиас упоминает о нескольких сотнях тысяч беженцев из Казахстана в Китай во время установления советской власти и гражданской войны, тем не менее, не конкретизирует национальную принадлежность бежавших. Думается, что с этой цифрой можно согласиться только в том случае, если считать, что в нее включены белогвардейцы и беженцы других национальностей, а не только казахи.

Весной 1920 г. с ликвидацией Уральского фронта остатки белогвардейцев и часть казахов Младшего жуза бежала в Иран из Закаспия. С ликвидацией Семиреченского фронта разрозненные белогвардейские части и представители имущих слоев казахского, уйгурского и кыргызского обществ бежали в Синьцзян, пополнив количество неханьских народов в Китае.

Мустафа Чокай. Изучение деятельности Мустафы Чокая — одного из первых лидеров и создателей эмиграционного тюркского центра в Западной Европе в« 1920-е гг.— проблема, стоящая особняком в истории казахского народа, получающая с каждым днем все большее освещение в казахстанской историографии, благодаря усилиям энтузиастов и некоторых общественных» и научных учреждений, таких как Всемирная Ассоциация казахов, Институт истории и этнологии Министерш ства науки — Академии наук РК и Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

В 1997 г. в Стамбуле вышли в свет мемуары Мустафы Чокая и его жены Марии «Мустафа Шокаи Мария Шокаи естелiктер», переведенные на казахский язык, из которых можно намного ближе познакомиться с этим человеком, оставшимся казахом, туркестанцем, даже в далекой Западной Европе.

Мустафа Чокай родился 25 декабря 1890 г. в семье казахских аристократов в районе Ак-Мечети, что позволило ему получить прекрасное мусульманское образование в мектебе, затем в Ташкентской гимназии, после блестящего окончания которой он обучался на юридическом факультете Петербургского университета. В Петербурге в то время находились такие выдающиеся сыны казахского народа, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Сералы Лапин и другие, ставшие на долгие годы его друзьями и единомышленниками в деле объединения всех тюркских народов и борьбы против русского колониализма для создания независимого государства Туркестан. До Февральской революции Мус-тафа-бей находится в Петербурге, являясь секретарем по Туркестанским делам мусульманской фракции Государственной Думы.

В ноябре 1917 г. чрезвычайный IV Всетуркестанский мусульманский съезд в Коканде провозгласил автономию Туркестана, Мустафа Чокай был избран сначала членом правительства, а затем премьер-министром. В начале 1918 г., когда Кокандская автономия была раз-хромлена, Мустафа Чокай решается на эмиграцию.

Интересно высказывание доктора Тахира Чагатая по поводу эмиграции Мустафы Чокая в Западную Европу, напечатанное в юбилейном номере «Яш Туркестан», посвященном 60-летию со дня рождения и к 8-летию со дня смерти главы Кокандской автономии: «Русские большевицкие организации, в руках которых оказались сильные гарнизонные формации царской эпохи, легко одержали верх над военными силами Национального Туркестана, которые только что организовались. Таким образом Тюркская Национальная борьба Туркестана, начавшаяся против царской России, вылилась в движение против Большевицкой России.

Туркестанские националисты, рассмотревшие детально эту последнюю форму положения, почувствовали необходимость, переправив главу их правительства заграницу, превратиться в такую организацию борьбы, голос которой мог бы быть услышанным и заграницей и которая сумеет встать на его защиту в свободном мире. И вот таким образом пробравшийся в Европу через Кавказ и Истамбул и поселившийся в Париже Мустафа Чокай первым долгом обратился к Версальской Конференции. Начавшаяся таким образом деятельность вне родной страны продолжалась 20 слишним лет».

Находясь на чужбине, Мустафа Чокай считал своей наиважнейшей целью привлечение внимания мировой общественности к событиям, происходившим в советском Туркестане. Он писал разгромные статьи о положении туркестанских народов и научные заметки об историческом прошлом Туркестана, публично выступал с лекциями и в прессе. За годы эмиграции им было написано более 117 статей, напечатанных в журнале «Жана Туркестан» в Стамбуле с июля 1917 г. до сентября 1931 г. Настал день, когда он открыл печатный орган «Жас Туркестан», выходивший в Берлине в 1929— 1939 гг. В предисловии к казахстанскому изданию книги «Туркестан под властью Советов» профессор А. С. Таке-нов, один из первых исследователей в Казахстане жизнедеятельности Мустафы Чокая отмечал, что Мустафа-бей до конца своей жизни оставался приверженцем идеи создания независимой национальной государственности, и через призму этой идеи следует воспринимать все его поступки, так как он старался использовать любую честную и не идущую вразрез с его совестью возможность для достижения намеченной цели.

По нашему мнению, материалы и документы из архива Мустафы Чокая, хранящиеся в библиотеке Института Восточных Языков и Цивилизаций в Париже (Франция), представляют огромный исторический интерес. В 1977 г. в этом архиве работал американский ученый Эдвард Лаззерини, составивший и опубликовавший полный перечень хранящихся там документов. В архиве содержатся статьи Мустафы-бея на русском, французском и турецком языках, написанные им в 1919—1940 гг.; переписка с Мыржакыпом Дулатовым и Омиром Терегуловым; многочисленная корреспонденция и документы, имеющие отношение к Ахмеду Зеки Валиди Тогану; особо ценны для нас списки военнопленных периода Второй мировой войны, извлеченные Мустафой Чокай-беем во время его посещения их лагерей до декабря 1941 г., и другие уникальные материалы, ждущие своих исследователей.

Убеждена, что без скрупулезного изучения данных архивных документов невозможно написать историчен скую правду об этом удивительном человеке.

Коллективизация. Одним из трагических событий XX в. для Казахстана стало проведение насильственной и беззаконной коллективизации 1928—1932 гг., являвшейся, по сути своей, геноцидом против казахского народа, разрушением сложившейся хозяйственной системы с ее отработанными социокультурными традициями и механизмами регуляции, не сопровождавшимся заменой экологически, экономически и технологически более приемлемой, перспективной альтернативой. Данный процесс характеризовался в Казахстане огромными человеческими жертвами, которые сказываются до сих пор на всех сферах жизни казахстанского общества. По данным, извлеченным из Центрального Государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), можно судить о том, как чиновники разных уровней пытались обставить и объяснить дело с возникшими откочевками из Казахстана, говоря о том, что: «В первые откочевки шли, главным образом, байско-кулацкие элементы, которые самочинно забирали скот и уходили за пределы (Степного. — Г. М.) края.

Так, в августе 1931 г. из разных районов большинство из Аягузского района, близ границы Китая, на реке Эмиль собралось 2,5—3 тысячи хозяйств откочевщиков с 15—20 тысячами скота, пытаясь перебраться через границу. При содействии ОПТУ часть скота с частью населения была отбита, большая часть сумела перебраться через реку. Главари откочевщиков были главным образом старшины родов, муллы, бай-кулаки — имели оружие и оказывали сопротивление». Попытка объяснить любой факт откочевки и сопротивления властям смиренной покорностью родичей своим старшинам, а массовость откочевок населения Казахстана в соседние регионы и страны списывать лишь за счет байскокулацких элементов не выдерживает никакой критики.

В советский период сведений о числе погибших во время коллективизации не давалось, даже материалы Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г. до периода перестройки держались в секрете для советских людей. Однако на Западе выходили работы, в которых английские и американские исследователи писали о размерах и последствиях коллективизации для СССР и региона Центральной Азии. Но в большей степени западные ученые были поражены размером катастрофических последствий данного явления для Казахстана. Так, Джоффри Уилер в монографии «Расовые проблемы в советской мусульманской Азии» писал, что потеря казахского населения между двумя переписями 1926 и 1939 г. составила примерно 1 млн человек. Лоуренс Кредер в монографии «Народы Центральной Азии», исследуя демографические характеристики населения данного региона, сопоставляя материалы переписей Российской империи 1897 г. и СССР за 1926, 1939 и 1959 гг. считал, что потери казахского населения в период коллективизации, скорее всего, достигли 40%, что составило около 1 млн 500 тыс. человек.

Безусловно, что источниками, дающими возможность при сопоставлении и анализе получить относительно точные сведения о размерах казахской катастрофы в период проведения коллективизации, являются две Всесоюзные переписи населения — 1926 и 1939 гг. По сведениям, извлеченным из материалов Всесоюзной переписи населения 1926 г., в КазАССР проживало 3 млн 628 тыс. казахов. На середину 1930 г., по данным исследователей А. Галиева и М. Татимова, численность казахов составляла около 4 млн 100 тыс. человек. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., в Казахстане проживало, а точнее сказать, осталось в живых 2 млн 307 тыс. человек. Следовательно, в период с середины 1930 г. по 15 января 1939 г. казахское население сократилось на 1 млн 793 тыс. человек. Эти данные приводятся без учета естественного прироста населения за эти годы, без учета часто неточных данных переписей 1926 и 1939 г. (неучтенное количество кочевого и полукочевого казахского населения, женщин и грудных детей. — Г. М.). С учетом этих поправок уменьшение численности наличного казахского населения в. Казахстане в эти годы составило около 2 млн человек, или 49% его первоначальной численности.

Загнанные в коллективы, где выпас скота был часто недостаточен, казахи видели, как погибали от голода их стада, после гибели которых следовала смерть людей. Начались массовые переселения казахов, исчисляемые в 1 млн 30 тыс., в Россию, Узбекистан, Туркменистан, Каракалпакию, Китай, Иран, Афганистан. Из них 616 тыс. откочевали безвозвратно и 414 тыс. впоследствии вернулись в Казахстан. Около 200 тыс. казахов, безвозвратно откочевавших, ушли в Китай, Монголию, Афганистан, Иран.

От коллективизации в Афганистан. В 1935 г. шведский востоковед и дипломат Гуннар Ярринг находился в Афганистане, где в северной части страны встречался с казахами Младшего жуза. По его сведениям, казахи проживали в районах Акчи и Андхой, но в большинстве случаев их можно было найти восточнее, в округе Ханабад. Так, на западе от реки Кундуз, по свидетельству Бурхан-уд-Дина Кушкеки, около 200 домов казахов насчитывалось в сельской местности, которая называется Чахар-дара. О наличии казахского населения, проживавшего на севере Афганистана недалеко от Ходжа Салара, упоминали еще в 1820-е гг. Муркрофт и Требек, но, к сожалению, это было только упоминание и никакой другой информации не имелось.

Более подробную информацию о казахах Афганистана приводит Франц Шурманн в монографии «Монголы Афганистана»: «Большинство казахов в Афганистане являются беженцами из СССР», основная часть которых проживала в городах Ханабад и Андхой и относилась к категории городского люмпенпролетариата. Более 500 казахов проживали в Герате в местечке, именуемом Казах-сарай. Данная группа казахов бежала из Кызыл-рабата, около Кара-коля и Дивани Багх, недалеко от реки Амударья, во времена коллективизации, о чем конкретно говорили информаторы Францу Шурман-ну. В Каракумском регионе данная группа казахов кочевала еще в середине XIX в., имея постоянные конфликты с туркменским племенем — иомудами.

С началом проведения коллективизации группа казахов покинула Кызыл-рабат и пришла в населенный пункт Керки, рядом с афганской границей, где оставалась около года, чтобы лучше узнать обстановку в Афганистане. Перейдя афганскую границу по караванным тропам, казахи пришли в Андхой, откуда после годичного проживания в 1929 г. афганские власти направили их на юг к Чахансуру в провинции Нимруз, где им выделили земли. В Чахансуре преобладают пустынные песчаные земли с солеными озерами и жарким климатом. Это было «идеальное» место для выделения земли для «непрошенных гостей», абсолютно ненужных афганскому правительству. По сведениям информатора, значительное число казахов отказалось ехать на юг и вернулось в Туркестан. Многие из тех, кто поехал в эти страшные (по климатическим условиям) места в Чахансуре погибли от жары. После одного-двух лет пребывания в Чахансуре казахи получили разрешение вернуться в Гератский район, где и прожили много лет. В Герате они занимались обработкой и продажей шерсти, а также в малом количестве ремеслами. Однако основная масса казахов проживала на грани нищеты в Гератской провинции. Перед Апрельской революцией 1978 г. некоторые казахи в Кабуле держали в своих руках всю бакалейную торговлю.

К 1960-м гг. казахи проживали в Афганистане небольшими группами в районах Акчи, Андхоя, Ханабада, Кундуза, Баглана, а также в Гератской провинции; и Фарахской области. В советских источниках лишь упоминается о проживании казахов в районах Афганистана, но не приводится их количество. Очень трудно говорить о точности в исчислении казахского населения Афганистана из-за отсутствия таких данных в стране, где все население было записано как афганцы.

В американских источниках упоминается, что к 1978 г. казахов в Афганистане насчитывалось около 20 тыс. По данным шведского Центра по мультиэтническим исследованиям в университете Упсалы, проводившего научные изыскания по современному положению тюркских народов в мире, в 1978 г. казахов в Афганистане проживало 24 тыс. человек, но с введением советских войск в эту страну и началом военных действий большая группа их покинула вместе с кыргызами обжитые в течение ряда десятилетий районы Афганистана и оказалась в лагерях беженцев в Пакистане или иммигрировала, по первоначальным данным, количеством около 70 семей в Турцию. Затем данное число увеличилось до 500 семей, а в настоящий момент, после репатриации в Казахстан 300 семей, около 200 семей остались в Стамбуле.

От коллективизации бежали казахи и в Иран, где проживали в основном в северо-восточной части страны. В 1968 г. их насчитывалось около 400 семей.

Рост советского влияния в Синьцзяне в 1930— 1940-х гг. Одной из малоприводимых причин переселения некоторых казахский семей в Китай в 1930— 1940-х гг. (отдельно от коллективизации. — Г. М.) являлось проведение политики направления советских кадров военных, инженеров, учителей, врачей и т. п. в Синьцзян на работу для повышения профессионально-образовательного уровня населения, что западными исследователями рассматривается как наличие мощного советского контроля и влияния в данной пограничной с СССР области Китая в вышеназванный период во время правления Шзн Шицая. Однако некоторые из них забывают ту историческую обстановку, в которой находилось Центральное правительство Китая, вынужденное искать протектората и материальной помощи у СССР.

1 октября 1931 г. было подписано секретное соглашение между китайским комиссаром по Иностранным делам Чен Ч’и-шаном и Генеральным консулом СССР в Табризе Славутским (позже ставшим послом СССР в Японии), результатом которого явилось проведение интенсивного курса на советизацию Синьцзяна путем военного, политического и экономического влияния. Думается, что проблема советизации данной провинции стояла перед советским правительством как следствие обеспечения безопасности своих границ и наличия хорошего союзника на востоке страны перед надвигающимися событиями в годы японо-китайской и Второй мировой войн.

При знакомстве с западной исследовательской литературой по данному вопросу приятно удивила небольшая рецензия Омера Каната на статью Денис Хелли «Идентичность и национальная проблема в Китайской Центральной Азии», в которой автор, подчеркивая, что он сам - «восточный туркестанец» (этнический уйгур. — Г. М.) и историк,— попытался сделать несколько общих комментариев о социальной организации, видах продукции, роли ислама и уровне национального самосознания, имевших место в первой половине двадцатого века в Восточном Туркестане. Далее Омер Канат о роли советского внедрения в Восточный Туркестан пишет следующее: «Как бы ни было парадоксально, советское экономическое проникновение в Восточный Туркестан, которое во время правления Шэна распространилось на весь регион, было не без позитивных эффектов. Пока Советы были первоначально заинтересованы в эксплуатации Восточного Туркестана как в источнике необработанного сырья (шерсть, кожа, шкуры, скот, минер алы), монополистические эффекты коммерческого соглашения 1931 г. обеспечивали советскую заинтересованность в поощрении еще большего улучшения видов продукции. Кроме того, Советы сделали определенные капиталовложения в регион. В добавление к арендным паям в нескольких акционерных компаниях они снабжали существенной помощью для развития в виде машинного оборудования и экспертов».

Думается, что это одна из немногих работ в западной историографии, в которой более или менее объективно проанализирован факт советского присутствия в Синьцзяне в 1930-х гг. и показаны не только его негативные стороны, что было общепринято для западной историографии тех лет, но и позитивное значение для данного региона.

7 июля 1937 г. Япония вторглась во Внутренний Китай, что заставило Гоминьдан согласиться с Коммунистической партией Китая о создании единого антияпонского национального фронта и обратиться в сентябре этого же года к СССР с просьбой о срочной поставке вооружений и боеприпасов. Эта просьба была выполнена, Китаем также был получен кредит в сумме 500 млн американских долларов, выдававшийся по частям или боевыми самолетами, танками, артиллерией, боеприпасами и т. п.

Кроме того, рост советского влияния в Восточном Туркестане характеризуется следующими показателями: в стране было открыто пять советских консульств, 9/10 всей иностранной торговли Синьцзяна велось с СССР, происходило неограниченное перемещение должностных лиц или просто граждан из Советского Союза для совершения торговых операций, посылка советских технических экспертов для развития Синьцзяна. Так, например, в 1938 г. возникла необходимость в проведении и строительстве автомобильного шоссе, которое бы связало Синьцзян с центральными районами Китая вместо существовавшей небольшой проселочной дороги, местами переходившей в верблюжью тропу.

Китайская делегация во главе с Сунь Фо — сыном Сунь Ятсена, приехавшим в Москву в июне 1939 г. в качестве специального посла президента Китайской Республики, Председателя Исполнителнього юаня Гоминьдана, обратилась с просьбой к советскому правительству, и в ходе переговоров было достигнуто соглашение об ускорении создания данной трассы, а также образовании на паритетных началах советско-китайского общества по добыче и переработке нефти, обнаруженной советскими геологами в 1938 г. в Синьцзяне около города Шихэ. Из воспоминаний М. И. Сладковского следует, что «в Советском Союзе были созданы военизированные автодорожные отряды, которые, используя рабочую силу местного синьцзянского населения, развернули ускоренное строительство шоссе». Реконструктивные работы были проведены от Сарыозека в Казахстане до главного города провинции Ганьсу Ланьчжоу в Китае, что составило 2925 километров по землям казахов, уйгуров и дунган, которые, в большинстве своем, негативно восприняли это строительство. Особенно трудно проводились работы в районе горного хребта Кенсай и были завершены в 1939 г.

Вследствие того, что Китай остро нуждался в авиации, в Синьцзяне в конце 1939 г. в 40 км от Урумчи начались строительные работы авиасборочного завода для военных целей, сопровождавшиеся также строительством кирпичного завода, больницы, деревообделочного центра, жилого поселка, клуба и подсобного животноводческого хозяйства. Для проведения этих крупномасштабных работ в Синьцзян посылались советские специалисты, из которых многие (с семьями) оставались на китайской территории вплоть до апреля — августа 1962 г., а некоторые — до сих пор.

Зачастую данные работы проводились без согласования ас местным населением, что влекло за собой очередные конфликтные ситуации. По воспоминаниям Делилхана Жаналтая, в 1940—1941 гг. в советском консульстве на Алтае работал заместителем консула казах Баймурзин, приехавший из СССР. Однажды он приехал в Коктогай к казахам с агитацией проведения по их пастбищным землям дорогу на Сарысумбе, по возведению которой без согласия казахов уже начали работать советские инженеры и строители. Казахи во главе с Ха-лелом Тайджи отказались и посоветовали советским инженерам во главе с Баймурзиным, во избежание вооруженного сопротивления казахских отрядов данному несогласованному строительству, покинуть земли на Алтае, что и было сделано.

Великая Отечественная война и проблема невозвращенцев. В казахстанской историографии проблема невозвращенцев — людей, не сумевших или не пожелавших по тем или иным причинам вернуться после Второй мировой войны на Родину, практически не освещалась, видимо, из-за отсутствия достоверного материала или вследствие запретности темы в советское время. Сегодня, в период перехода от тоталитарного режима к свободному независимому государству Республики Казахстан, исследователи смогут внести свою лепту в освещение данной проблемы.

Вторая мировая война принесла много бед, изменила судьбы народов, многих лишила Родины, а миллионы людей — жизни. Более 350 тыс. казахов не вернулись домой с фронтов Великой Отечественной войны, будучи убитыми или плененными. Казахская пословица гласит: «Человек может быть без отца и матери, но не может быть без Родины». Эти строки посвящены людям, у которых война отняла Родину, родных и близких, кардинально изменила судьбу, принесла горечь потерь и разлук, наказала «каторжным» трудом в битве за жизнь.

Всудьбах этих людей можно найти общие и специфические черты, но одно их объединяет: они — военнопленные, хлебнувшие всю горечь из чаши войны и поставленные вне закона, выжившие в экстремальных условиях концентрационных лагерей для военнопленных, не забывшие и не предавшие Родину.

Особое место в казахстанской историографии занимает проблема Туркестанского легиона, отношение к которому, несмотря на прошествие более чем полувека, остается неоднозначным в обществе. Неприятие некоторых людей старшего поколения к легионерам понятно, так как фашизм развел их «по разные стороны баррикад», сделал военными противниками на фронтах Великой Отечественной войны, что не прощается до сих пор из-за воинствующего максимализма, присущего старшему поколению советских коммунистов. Такое отношение поддается пониманию и объяснению. Однако не надо забывать, что у каждого человека своя судьба, а на войне особенно, поэтому не следует ко всем приклеивать ярлык «предателя», так как и без наших злобствований судьба уже наказала их разлукой с Родиной на долгие десятилетия проживания на чужбине.

Историческая правда о Туркестанском легионе, в рядах которого, возможно, находились некоторые представители казахской диаспоры, ныне проживающие за рубежом, все еще ждет своих исследователей, так как из-за отсутствия доступа к документальным источникам, хранящимся в специальных закрытых архивах, автор не смогла полно изучить данную проблему. Поэтому привожу лишь те скудные сведения, которые смогла собрать в исследовательской литературе.

30 декабря 1941 г. Высшее Командование вермахта распорядилось организовать: а) Туркестанский легион, состоящий из представителей следующих национальностей: туркменов, узбеков, казахов, кыргызов, каракалпаков и таджиков; б) «Кавказско-мусульманский легион», включавший в себя азербайджанцев, дагестанцев, ингушей, лезгин и чеченцев; в) Грузинский легион, и г) Армянский легион. «Волго-татарский» и «Северо-кавказский» легионы были сформированы в 1942 г. У истоков организации Туркестанского легиона стоял Мустафа Чокай, который поставил непременное условие, что войска восточных туркестанцев будут участвовать в военных действиях против СССР только после перехода Уральских гор, т. е. непосредственно на территории Казахстана и Средней Азии. Однако со смертью Мустафы Чокая 27 декабря 1941 г. и приходом к руководству легионом Вали Каюмхана, данное условие выполнено не было, и Туркестанский легион был послан на советский фронт. 2 мая 1942 г. Туркестанский легион вступил в бой с советской армией в Брянских лесах. К концу 1944 г. туркестанские легионеры, сражавшиеся на фронтах, насчитывали 181 402 человека и обслуживающий их персонал, не принимавший участия в военных действиях около 85 тыс. человек, что в сумме составляет около 267 тыс. легионеров. Общеизвестно, что казахи по численности занимали второе место после узбеков в Туркестанском легионе. К концу того же 1944 г. около 65 тыс. туркестанцев были убиты и примерно 900 легионеров бежали в партизанские отряды.

Разная судьба у этих людей была на войне и после нее. Кто-то вернулся после войны на Отчизну, которая не ждала, не доверяла, проверяла, содержала в лагерях, а затем, проверив и поверив, отпускала на свободу. Кто-то, предчувствуя свою горькую судьбину на Родине, не возвращался туда, выживал, жил на чужбине с незаживающей раной в сердце, которую нанесла ему судьба, да и его же собственное решение. Такие люди в списках Родины долго не значились...

Во время научной командировки в США в 1994 г. мне представилась прекрасная возможность познакомиться с казахами — бывшими военнопленными вермахта, а ныне гражданами США. Следует отметить, что казахские респонденты, которых мне довелось интервьюировать, не подтверждали свое участие в деятельности Туркестанского легиона, что объясняется, скорее всего, боязнью перед всем известными органами, даже спустя пятьдесят лет после войны.

В октябре 1994 г. я специально вылетела в Нью-Йорк для встречи с бывшими соотечественниками Кунтуганом Байзелбеком и Мухтаром Карабаем. Третий аксакал Ата Бек —- Тiлеген Иманбайулы, в тот момент уехал в Казахстан, и встретиться с ним мне не пришлось. Однако в журнале «Жалын» были напечатаны его мемуары «Ата Бек, переехавший в Америку», прочитав которые, можно познакомиться с жизнью этого человека.

Американские аксакалы рассказывали о превратностях судеб, заново переживая прожитые годы. Лиц, приезжающих из Казахстана, здесь встречают радушно. Готовы помочь при первой же необходимости. Кстати, эту готовность помочь я наблюдала во всех посещенных мною странах и практически у всех, с кем встречалась. Чувство единства и единения (этнического, государственного, духовного, психологического и т. п.) приходят к человеку быстрее и держат сильнее в иноэтнической среде, на чужбине особенно. Поэтому каждый приезжающий из Казахстана для них, представителей казахской диаспоры в США — очередное свидание с Родиной, праздник, который не был возможен (ни для них, ни для нас) каких-нибудь 5—10 лет назад. Поэтому я хочу рассказать о судьбах этих людей подробней.

Кунтуган Байзелбек родился в 1921 г. в городе Туркестане в семье баев. Когда умер отец, его приютил дядя, Асельбек-ага, репрессированный в 1927 г. Кунтуган, после долгих лет мытарств и скитаний, в 1939 г. переехал в Джетысай Шымкентской области, откуда 15 апреля 1942 г. был призван в действующую армию. После трех месяцев обучения его часть вступила в боевые действия на Кавказе. Это была известная Арма-виро-Майкопская операция войск Северо-Кавказского фронта под командованием С. М. Буденного.

В сводках Совинформбюро сообщалось, что советские войска, уступая врагу территорию, в ожесточенных боях истребляли его живую силу и технику, сковывали главные силы группы армий «А» (1-я танковая и 17-я полевая). Противнику удалось продвинуться на 100—120 километров, но прорваться к побережью Черного моря в районе города Туапсе не удалось. Подступы к горным проходам, ведущим на побережье, были перекрыты и удерживались советскими войсками. Эти действия Северо-Кавказского фронта позволили войскам Закавказского фронта занять оборону по рекам Терек, Баксан и на перевалах Главного Кавказского хребта, прочно прикрыв направления на Грозный, Баку, Орджоникидзе, Тбилиси.

15 сентября 1942 г. у г. Майкоп в Краснодарском крае Кунтуган Байзелбек попал в окружение, а вскоре с 14 бойцами был пленен. Будучи военнопленным находился в Чехословакии. В апреле 1944 г. Кунтуган был ранен и отправлен в госпиталь в Баварию, где пролечился один год.

В мае 1945 г., после окончания войны, из госпиталя Кунтуган Байзелбек был отправлен в лагерь у г. Дахау, где войска союзников собрали раненых, бывших военнопленных и рабочих, вывезенных в рейх из разных стран для работы. Много здесь было людей и из Туркестанского легиона. Началась агитация за возвращение на Родину, и военнопленные, содержавшиеся в лагере Дахау, стали собираться домой.

По свидетельству Кунтугана Байзелбека, 15 ноября 1945 г. эшелон из 32 вагонов, в которых находились туркестанцы, уехал на Родину, но у границы бывшего рейха был сожжен остатками немецких войск. Самого Кунтугана не пустили в этот эшелон, так как он еще не оправился от ранения. Через несколько дней в лагерь Дахау пришел обожженный узбек из этого эшелона и рассказал о трагедии. Кунтуган Байзелбек и еще 14 туркестанцев решили пока не возвращаться. В 1946 г. он работал на американцев в департаменте полиции, затем его записали турком и вместе с 14 бывшими военнопленными и рабочими он переехал в Турцию.

Турция, расположенная на границе Европы и Азии, находясь на стыке различных культур и цивилизаций, в. послевоенное время стала «землей обетованной» для представителей тюркоязычных народов, не имевших возможности вернуться на родную землю. По культурным, языковым, психологическим, географическим (наиболее близко расположенная к Германии из всех других тюркоязычных стран) показателям Турция была оптимальным вариантом для переселения из «третьего рейха» бывших военнопленных-туркестанцев. В военных действиях на фронтах Второй мировой войны Турция не участовала. Она объявила войну Германии лишь 23 февраля 1945 г., что само по себе являлось актом чисто формальным, сделанным, по признанию самого турецкого правительства, затем, чтобы оказаться в числе стран-учредителей ООН. По решению стран антигитлеровской коалиции в число учредителей включались только государства, объявившие войну Германии до 1 марта 1945 г.

Не разрушенная войной, занимающая выгодное положение в стратегическом, географическом и политическом отношениях, Турция привлекла внимание США. 12 марта 1947 г. президент Г. Трумэн направил конгрессу США послание о военной помощи Турции. Так родилась знаменитая «доктрина Трумэна», в которой было заявлено, что советское давление на Турцию и Грецию было очень сильно, и американское правительство продекларировало, что сохранение независимости Турции и Греции является жизненно необходимым для безопасности США. В середине мая 1947 г. Конгресс США утвердил расходы в 400 миллионов долларов для экономической и военной помощи, из которых 1 миллион был ассигнован Турции. Это ознаменовало начало роста американского интереса в благосостоянии и безопасности Турции.

В 1948 г. шестнадцати странам Западной Европы была предоставлена американская помощь в виде кредитов и займов для восстановления экономики и ликвидации послевоенной разрухи. По плану Д. Маршалла такую помощь получила и Турция.

Прожив в Турции около пяти лет, Кунтуган Байзелбек заключил пятилетний контракт с американцами в 1952 г. и переехал в город Итака (США), что на границе с Канадой. Выучил английский язык, двоих детей устроил, в школу. После окончания контракта обосновался и Нью-Йорке, где до пенсии работал таксистом. Сейчас Кунтуган Байзелбек живет в Бруклине (район Нью-Йорка) с женой Ханни. Будучи гражданином

Кунтуган Байзелбек, Рабига Карабай, Мухтар Карябай и брат Рабиги-апы.

Бруклин, Нью-Йорк (США). Октябрь 1994 г. Фото автора.

США, получает пенсию и льготы, определенные американским законом.

В Казахстан Кунтуган Байзелбек смог приехать только в 1988 г. Он посетил Алма-Ату, а во второй свой приезд в 1990 г. побывал в Джетысае (Южно-Казахстанская область), где встречался с родственниками, которых не видел в течение долгих лет жизни на чужбине.

Мухтар Карабай родился 7 ноября 1919 г. в Актюбинской области, Иргизском районе, совхозе Жабасак. За три месяца до начала Великой Отечественной войны его призвали в армию на Украину, близ Житомира. Началась война, и подразделение Мухтара, не обеспеченное вооружением, под натиском фашистов стало отступать. Общеизвестны стремительность и быстрота, с которыми фашистские захватчики оккупировали советскую территорию в первые дни войны. Разрозненные советские части, зачастую плохо вооруженные, отступали, не имея возможности вести крупномасштабные операции по отражению действий противника, добывая оружие у врага.

Тогда, в первые недели войны, отступающее военное подразделение Мухтара Карабая попало в окружение, из которого оно вышло только у Киева. Затем часть, в которой воевал Мухтар Карабай, была отправлена на переформирование, получив 15-дневный отдых. После отдыха Мухтар возвратился на фронт, где воевал больше года, а осенью 1942 г. с 20—30 солдатами попал опять в окружение, а затем в плен у г. Харькова.

Харьковская операция 1942 г. войск Юго-Западного командующий С. К. Тимошенко) и Южного (Р. Я. Малиновский) фронтов была проведена 12—29 мая. Целью ее было освобождение г. Харькова, оставленного советскими войсками 25 октября 1941 г. До 19 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта медленно развивали наступление и были втянуты в затяжные бои. Харьков не был освобожден. Противник прорвал оборону Южного фронта у основания Барвенковского выступа и нанес удар в тыл войскам Юго-Западного фронта. Будучи отрезанными противником на Барвенковском выступе, советские части небольшими группами начали прорываться из окружения. Впоследствии стало известно, что из окружения вышло около 22 тыс. человек. Но среди них не было Мухтара Карабая, с 20—30 другими солдатами попавшего в плен.

Лагерь, в который попал Мухтар Карабай, фашисты разместили в старой конюшне, где царила антисанитария, кормили очень плохо. Здесь находились 75 казахов, 25 человек других национальностей — татары, русские, украинцы. Однажды 25 заключенных устроили побег, после которого фашисты ужесточили режим. С наступлением советских войск военнопленные были перевезены на работы в рейх. Мухтар Карабай находился на тяжелых работах в районе Мюнхена, где его и освободили войска союзников в 1945 г.

В Соглашениях между союзными государствами по делам военнопленных и гражданских лиц, подписанных 11 февраля 1945 г. на Крымской конференции, были разработаны мероприятия для защиты, содержания и репатриации вышеназванных лиц — граждан Великобритании, Советского Союза и США. В соответствии с этими соглашениями, до тех пор, пока не будут выделены транспортные средства для репатриации граждан союзников, каждый союзник должен был предоставлять питание, одежду, медицинское обслуживание и: т. п. для бывших военнопленных.

В американском лагере для военнопленных и перемещенных лиц, куда попал Мухтар Карабай, содержание (еда, одежда, медицинское обслуживание) было хорошим, в соответствии с Соглашениями союзников. Приезжали в лагерь советские офицеры, призывая вернуться на Родину. И многие стали собираться домой. На вскоре по радио передали сообщения о трагедиях на дорогах с эшелонами, перевозившими военнопленных, и Мухтар решил не ехать. Заседавшей Комиссии сказал, что он турок, вследствие чего его направили в Турцию, где в местечке Ескечаир он 15 лет проработал на государственном военном заводе по выпуску самолетов.

В начале 1960-х гг. из-за политической и экономической нестабильности, серии военных переворотов в Турции, с одной стороны, и более лояльными законами по трудоустройству иностранных рабочих, принятых западноевропейскими государствами, США и Канадой, с другой стороны, многие рабочие и служащие Турции решили выехать из страны в поисках работы и лучшей жизни.

В США в этот период были приняты два закона, стимулировавшие увеличение количества приезжающих иностранных рабочих. Согласно закону о равной заработной плате 1964 г., все работающие должны получать одинаковую зарплату независимо от пола. Этот закон контролируется государственной Комиссией по равным рабочим правам (Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Принятый в том же 1964 г. Закон о гражданских правах запрещает любую форму дискриминации при найме на работу на основании расы, цвета кожи, вероисповедания, национальности или пола. Он регулирует все условия найма и делает предпринимателя ответственным за любое проявление дискриминации на рабочем месте. Этот закон также контролируется Комиссией по равным рабочим правам. Принятием данных законов американское законодательство ставило заслон дискриминации на работе и тем самым стимулировало миграционные волны иностранной рабочей силы в страну.

В 1964 г. Мухтар Карабай с женой Рабигой и тремя детьми переехал в качестве иммиграционного рабочего из Турции в США. По его воспоминаниям, первое деся-

В гостях у Мухтара и Рабиги Карабай. Бруклин, Нью-Йорк (США). Октябрь 1994 г. Фото из архива автора.

тилетие жизнедеятельности в США было очень трудным: приходилось работать в двух-трех местах, в основном занимаясь тяжелой и низкооплачиваемой работой, так как надо было дать детям образование, наладить свой быт. Однако, несмотря на все трудности и лишения, главную цель своей жизни он выполнил: всем детям дал высшее образование. Кроме того, Мухтар Карабай и его жена Рабига-апа научили их говорить на казахском, татарском, турецком и английском языках.

Став гражданином США, Мухтар Карабай получает пенсию и в настоящий момент живет в собственном доме в Бруклине, куда с радостью приглашает своих соотечественников. Его сын — Кадыр Карабай открыл свое дело, его офис находится на Манхеттенё. Прочно пустили корни на американской земле наши бывшие соотечественники, ныне пенсионеры, граждане США. Следует отметить, что в 1960-х гг. в США переехало 13 семей казахов — бывших военнопленных вермахта.

Участие казахов во французском движении Сопротивления стало широко известным казахстанскому обществу благодаря усилиям посольства Казахстана во Франции, сотрудники которого не покладая рук в свободное от работы время занимались поисками документов в архивах страны об историческом героическом прошлом наших соотечественников, вместе с французским народом воевавших против чумы XX века. По сведениям французской газеты «Уэст Франс», опубликовавшей материал «Казахи в движении французского «Сопротивления», более ста казахов участвовали во французском движении «Сопротивление» на юге Франции в районе города Тулузы. Среди них — известные своим героизмом партизанские отряды, возглавлявшиеся казахами К. Жуманиязовым и 3. Жаманкуловым. Здесь имеет место небольшая неточность: Зунум Жаманку-лов — герой кыргызского народа, плечом к плечу сражавшийся со своими казахскими братьями.

Один из участников французского движения Сопротивления Ахмет Бектаев, ныне проживающий в Шымкенте, выпустил книгу-мемуары «Под небом Франции», в которой рассказывал об участии казахов в боях с фашистами на юге Франции и о своей судьбе на фронтах Второй мировой войны.

Будучи в 1939 г. призванным в армию, Ахмет: Бектаев с началом вторжения немецко-фашистских полчищ воевал в 545 артиллерийском корпусе на Калининском фронте и в первые месяцы Великой Отечественной войны попал в плен. До 1943 г. Ахмет Бектаев находился в концентрационных лагерях, расположенных в Пруссии и Польше. В этих лагерях содержались узбеки, таджики, казахи, кыргызы, представители мусульманской религии, над которыми фашисты всячески издевались, принимая их за евреев. По его воспоминаниям, в сентябре 1941 г. в один из таких лагерей приезжал Мустафа Чокай, который объяснил фашистским надзирателям, что представители вышеперечисленных национальностей исповедуют мусульманскую религию, и после его приезда многие туркестанцы были спасены от гибели, но не от плена. Кроме того, фашисты начали дифференцировать пленных, присвоив им код «А», что означало «Азиаты». Буквой «Р» обозначались русские, буквой «Б» — белорусы.

В начале 1944 г. их погрузили в вагоны и привезли во Францию. Во Франции их разместили в лагерях близ городов Кармо и Альби, где они работали в шахтах. В лагере близ города Кармо, где содержался Ахмет Бектаев, была создана подпольная организация коммунистов, которую возглавлял украинец Петр Дьячук. Данная организация установила связи с французскими партизанами— маки, и 16 июня 1944 г., убив охранников, бежала в лес к партизанам и присоединилась к движению «Сопротивление».

В своих мемуарах Ахмет Бектаев рассказывает, что в 1944 г. он боролся с фашизмом вместе с друзьями-ин-тернационалистами: украинцем Петром Дьячуком, кыр-гызом Зунумом Жаманкуловым, каракалпаком О. Жу-рымбаевым, казахами М. Курмашевым, Д. Битановым, Б. Утетилеуовым, У. Досовым, М. Бейсенбиевым и др. В 1994 г. французский режиссер Жан Шарль снял документальный фильм «Ради горсточки земли» об участии воинов-интернационалистов в освобождении юга Франции от немецко-фашистских захватчиков.