Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики

«Чебоксарский медицинский колледж»

Министерства здравоохранения Чувашской Республики

Курсовая работа

Изучение лекарственных растений преимущественно противокашлевого действия

профессиональный модуль ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента

|

Обучающийся: Усьманкина Нина Валерьевна |

|

Специальность: 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) |

|

Форма обучения: очная |

|

Группа: 9Ф-41-20 |

|

Руководитель: ФИО, преподаватель БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии |

|

Работа заслушана: __________________________ дата |

|

Работа оценена: ____________________________ |

Чебоксары, 2023

Чебоксары, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

|

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………… |

3 |

|

Основная часть ………………………………………………………. |

5 |

|

1 Заболевания верхних дыхательных путей и их лечение……………. |

5 |

|

1.1 Кашель как защитная реакция организма……………………….. |

6 |

|

1.2 Фитотерапия при кашле………………………………………….. |

7 |

|

2 Лекарственное растительное сырье противокашлевого действия… 2.1 Багульник болотный ……………………………………………… 2.2 Девясил высокий………………………………………………….. 2.3 Мак снотворный…………………………………………………… 2.4 Мачок желтый……………………………………………………... 2.5 Термопсис ланцетный…………………………………………….. 2.6 Эвкалипт прутовидный………………………………………….... |

10 13 15 16 18 19 20 |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….. |

23 |

|

Список использованных источников ………………………. Приложение……………………………………………………………… Приложение А Инструкция по применению лекарственного препарата Багульника болотного побеги…………………………………. Приложение Б Инструкция по применению лекарственного препарата Девясила корневища и корни…………………………………... Приложение В Инструкция по применению лекарственного препарата Терпинкод…………………..…………………………………... |

25 27

27

28

29 |

|

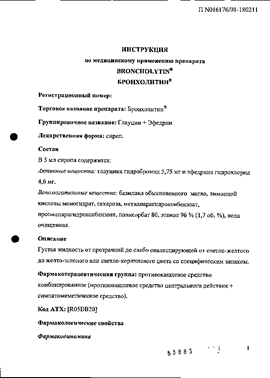

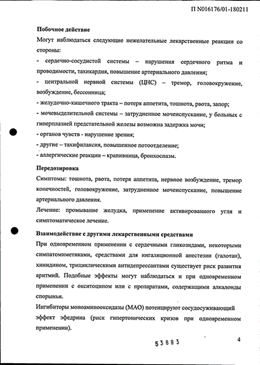

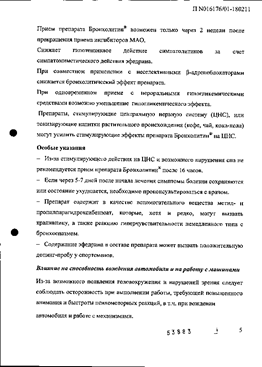

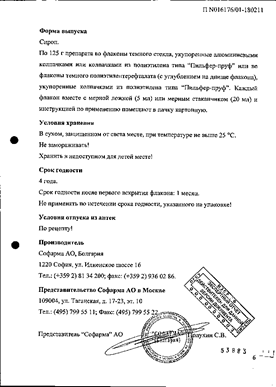

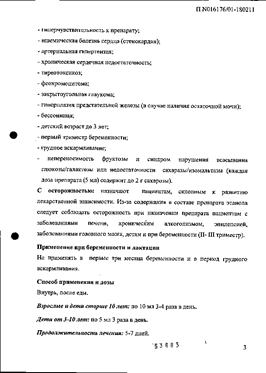

Приложение Г Инструкция по применению лекарственного препарата Бронхолитин…………………………………………………….. |

30 |

|

Приложение Д Инструкция по применению лекарственного препарата Термопсиса сироп с солодкой……………….………………… |

32 |

|

Приложение Е Инструкция по применению лекарственного препарата Эвкалипта прутовидного листья…….………………………… |

34 |

ВВЕДЕНИЕ

С исторических времен человека окружал богатый и разнообразный мир растений. Применение растений с лечебной целью уходит своими корнями в глубину тысячелетий.

Интерес к лекарственным растениям не случаен. С нарастающим потоком фармакологических препаратов увеличивается и количество их побочных эффектов от аллергических реакций и тяжелых осложнений до изменений генетического аппарата.

По свидетельству многих врачей, применяющих фитотерапию, она практически лишена недостатков. Лекарственные растения, как правило, хорошо переносятся больными, не оказывают нежелательного побочного действия, их можно применять длительный период времени, особенно при хронических заболеваниях.

Фитотерапию можно определить как совокупность лечебных мероприятий с использованием лекарственных средств из растений.

Издавна фитотерапия играет определенную роль в научно обоснованном лечении заболеваний дыхательных путей. Одними из основных показаний для применения лекарственных растений были и остаются воспаления верхних дыхательных путей и различные виды как острых, так и хронических бронхитов. При выборе подходящих лечебных растений для того или иного заболевания дыхательных путей необходимо учитывать содержание в них биологически активных веществ, определяющих то или иное преимущественное действие [6].

Необходимо отметить, что в последнее время фармакогнозия и, соответственно, фитотерапия (лечение должно быть не только эффективным, но и безопасным) выходят на принципиально новый научный уровень, предполагающий опору на данные в рамках доказательной медицины.

Крайне важно отметить, что фитотерапия является лишь составной частью фармакотерапии, т.е. входит в комплексную схему лечения больного, являясь особенно актуальной в плане профилактики и восстановительного лечения. Следует также подчеркнуть, что фитопрепараты усиливают эффективность комплексной терапии, при этом снижая побочное действие синтетических препаратов [6].

Рациональное, осмысленное применение лекарственных растений при лечении заболеваний органов дыхания позволит существенно повысить эффективность профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Актуальность темы исследования.

Изучаемая тема актуальна по причине того, что в современном мире люди всё чаще болеют. Болезнь может сопровождаться кашлем, и лекарственные средства растительного происхождения могут помочь. У некоторых из них побочных эффектов меньше, чем у химических лекарственных препаратов.

Цель исследования – изучение лекарственного растительного сырья преимущественно противокашлевого действия.

Задачи исследования:

1) изучить литературу по теме исследования;

2) изучить болезни легких и дыхательных путей;

3) охарактеризовать внешний вид, химический состав, заготовку, показания к применению лекарственных растений преимущественно противокашлевого действия.

Выполненная работа состоит из введения, основной части из двух разделов (теоретической и практической), заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Заболевания верхних дыхательных путей и их лечение

Пульмонология (лат. pulmo, logos – «учение о легких») является разделом медицины, изучающим заболевания органов дыхательной системы: легких, плевры, трахеи и бронхов, клинические проявления заболеваний, специфику диагностики, методы лечения и профилактики.

Причины заболеваний верхних дыхательных путей:

- патогенные микроорганизмы, которые являются возбудителями инфекционных процессов;

- аллергены внешнего типа: растения, а именно их пыльца, споры грибов, аллергены животных (в шерсти, слюне), домашние аллергены (пыль, домашние клещи), лекарственные аллергены, пищевые аллергены;

- вредные привычки человека (злоупотребление алкоголем, курение).

Виды заболеваний дыхательных путей

1. Ларингит и фарингит — воспаление глотки. Главный признак — «першение» в горле, осиплость голоса, кашель.

2. Трахеит — воспаление трахеи, основным признаком которого служит сухой кашель. Он обостряется ночью или рано утром, а также усиливается при вдохе, смехе, физической нагрузке. Может незначительно повышаться температура тела.

3. Бронхит — воспалительное заболевание бронхов. Симптомы: сухой кашель, который постепенно переходит во влажный, может повышаться температура тела, общее недомогание. Такое заболевание может быть, как в острой, так и в хронической форме.

4. Бронхиальная астма — заболевание, которое имеет хроническую природу, но влияет на состояние органов дыхательной системы, и, в частности, бронхов. Просвет бронхов сужается, в результате чего у больного возникает одышка на выдохе, а также кашель, хрипы.

5. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это понятие, объединяющее группу заболеваний бронхолегочной системы, которые приводят к нарушению бронхиальной проходимости. Основные признаки: кашель с выделением небольшого количества мокроты и одышка.

1.1 Кашель как защитная реакция организма

Кашель – сложный рефлекторный акт (произвольный или рефлекторный толчкообразный форсированный выдох), который возникает как защитная реакция, направленная на удаление из дыхательных путей трахеобронхиального секрета и (или) инородных тел [17].

Мокрота – это субстанция, которая накапливается на стенках органов дыхательной системы в случае их заболевания. Это барьер, который задерживает и не пропускает инфекцию и токсичные раздражители в глубокие слои бронхиальной стенки, в мелкие бронхи и легкие [14].

В результате ее секреции кашель становится менее мучительным и продуктивным.

В зависимости от объема вырабатываемой бронхами мокроты и ее консистенции нужно принимать средства, позволяющие решить такие задачи:

- подавить приступы сухого непродуктивного кашля;

- увеличить секрецию мокроты и превратить непродуктивный кашель в продуктивный;

- разжижить густую, вязкую мокроту;

- стимулировать ее выведение из бронхов.

В норме эвакуация слизи настолько равномерна, что не раздражает кашлевые рецепторы, и слизь подсознательно заглатывается. Продуктивный кашель свидетельствует о несостоятельности мукоцилиарного транспорта (это неспецифический механизм, осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий, включая инфекцию) и необходимости подключения дополнительного механизма эвакуации слизи [9].

При воспалении качество слизи существенно меняется: уменьшается содержание в ней воды, и увеличивается концентрация муцинов, слизь становится вязкой, что значительно ухудшает ее текучесть.

Одновременно отмечается гиперпродукция слизи. В результате воспаления развиваются функциональные или структурные нарушения мерцательного эпителия, что приводит к снижению мукоцилиарной активности. Все это обусловливает неадекватный мукоцилиарный клиренс и способствует накоплению мокроты. В этих условиях кашель перестает быть лишь вспомогательным звеном в санации трахеобронхиального дерева, его роль становится первостепенной [4].

1.2 Фитотерапия при кашле

Фитотерапия - древнейший и любимый народом метод лечения. Обогащённая достижениями науки и практическим опытом применения ЛР (лекарственных растений), фитотерапия рассматривается как одно из значимых направлений современной медицины. Бесконечное многообразие природных биологически активных соединений позволяет решать самые сложные медицинские задачи, добиваться стойких лечебных эффектов [5].

Многообразие спектра химических природных соединений, содержащихся в растениях, и уникальное, сложное сочетание фармакотерапевтических свойств растительных лекарственных форм позволяет составлять лечебные программы, предусматривающие многостороннее, оптимальное воздействие при любых заболеваниях, с учетом всех причин и механизмов их развития.

Литературные данные и многолетний опыт применения лекарственных растений показали, что фитотерапия является достаточно эффективным методом лечения болезней органов дыхания.

Хроническое течение заболеваний респираторных органов резко снижает значение антибактериальной терапии, оставляя место для немедикаментозного воздействия. Даже в остро протекающей ситуации с помощью лекарственных растений можно снизить побочное действие антибиотиков и сульфаниламидов [6].

Правильная оценка симптомов заболевания органов дыхания позволяет установить точный диагноз, понять характер и фазу патологического процесса, точно подобрать лекарственные растения [5].

С учетом причины того или иного воспалительного заболевания и особенностей его развития, используют ЛР с тем или иным механизмом действия:

- антисептические и противомикробные средства (аир, береза, зверобой, календула, шалфей, эвкалипт, дуб и др.);

- противовоспалительные и жаропонижающие средства (анис, бузина черная, горец птичий, золототысячник, клюква, малина, солодка, липа и др.);

- отхаркивающие средства (алоэ, алтей, багульник, бузина черная, малина, сабельник, солодка, термопсис и др.);

- вяжущие средства (ольховые шишки, кора дуба, корни калгана, кровохлебка и др.);

- спазмолитические средства (валериана, мята, душица, пустырник, солодка, чабрец, укроп, фенхель, кориандр и др.);

- средства, восстанавливающие слизистую (заживляющие) (аир, алоэ, зверобой, календула, облепиха, сушеница и др.);

- противоаллергические средства (алтей, солодка, череда, тысячелистник, береза, фиалка и др.);

- общеукрепляющие средства (девясил, зверобой, полынь и др.);

- средства, стимулирующие иммунную систему и защитные силы организма (аралия, золотой корень, календула, крапива, лопух, сабельник, солодка, тысячелистник, хвощ, чага, череда, чистотел, шиповник, элеутерококк, эхинацея и др.) [6].

Фармакологическое действие лекарственных растений и фитопрепаратов, обладающих противокашлевым, отхаркивающим эффектом и применяемых при заболеваниях органов дыхания, определяется прежде всего содержанием таких биологически активных соединений (БАС) лекарственных растений, как эфирные масла, сапонины, полисахариды, алкалоиды. Кроме того, в этом аспекте в последнее время активно обсуждается роль флавоноидов (фенольные соединения), которые оказывают миотропное, спазмолитическое, сосудорасширяющее, антиоксидантное и противовоспалительное действие [6].

Эфирные масла усиливают микроциркуляцию, способствуя уменьшению воспалительного отека, разжижению мокроты и улучшению ее эвакуации, а также восстановлению дыхательной функции. Ингаляции восстанавливают защитные барьеры верхних дыхательных путей [6].

В детской практике нельзя использовать сильнодействующие лекарственные растения (ЛР, содержащие алкалоиды), а также те ЛР, которые в больших дозах могут вызвать токсическое действие (багульник болотный) [5].

В медицинской практике педиатрами достаточно часто назначаются лекарственные сборы - грудной сбор №1, грудной сбор №2, грудной сбор №3, грудной сбор №4 [7].

2 Лекарственное растительное сырье противокашлевого действия

Лекарственные средства растительного происхождения, используемые при заболеваниях органов дыхания, можно разделить на несколько групп:

1) лекарственное растительное сырье (ЛРС), обладающее преимущественно отхаркивающим и противокашлевым действием;

2) средства неспецифического действия, применяемые в амбулаторной практике при простудных заболеваниях.

Это деление достаточно условно, так как большинство средств растительного происхождения всегда содержит комплекс БАВ (биологически активных веществ), оказывающих одновременно несколько видов фармакологического и терапевтического воздействия.

Для снятия кашля используют спазмолитические, седативные и антиаллергические средства растительного происхождения. Все они могут применяться самостоятельно или совместно друг с другом, а также в сочетании с другими фармакотерапевтическими препаратами для лечения острых и хронических заболеваний, обострений хронической патологии и профилактики заболеваний.

Для правильного выбора средства для лечения необходимо знать его преимущественное терапевтическое действие – противокашлевое или отхаркивающее [3].

Отличительная особенность ЛРС заключается в том, что противокашлевое или отхаркивающее действие чаще всего сочетается в одном и том же средстве и практически всегда сопровождается более или менее выраженным антимикробным или противовоспалительным эффектом.

При выборе лекарственного средства или в случае необходимости в адекватной замене одного другим следует иметь в виду, что противокашлевое или отхаркивающее действие может сопровождаться другим желательным или нежелательным влиянием на функции иных органов и тканей организма человека, например желчегонным, мочегонным и т.п.

Противокашлевые средства растительного происхождения

Противокашлевые средства – препараты различного механизма действия, обладающие способностью подавлять кашлевой рефлекс или путем уменьшения активности кашлевого центра ЦНС (центральной нервной системы), или путем воздействия на чувствительные нервные окончания, расположенные в слизистой оболочке трахеи и бронхов.

Терапия противокашлевыми лекарственными средствами растительного происхождения является симптоматической, так как не устраняет причину возникновения кашля, а лишь способствует подавлению кашлевого рефлекса.

Противокашлевые средства растительного происхождения являются средствами центрального действия, угнетающими центральные звенья кашлевого рефлекса, локализованные в продолговатом мозге.

Среди них различают:

1) средства наркотического ряда – препараты мака снотворного («Кодеин», «Этилморфина гидрохлорид»);

2) средства ненаркотического ряда – препараты багульника болотного и мачка желтого.

Препараты растительного происхождения центрального действия не следует применять при кашле, который сопровождается выделением обильной мокроты, так как может значительно снизиться вентиляция легких. При сухости слизистой оболочки бронхов, вязком и густом секрете бронхиальных желез уменьшить кашель можно путем увеличения секреции слизистой оболочки бронхов, а также разжижением секрета. С этой целью назначают отхаркивающие средства, в том числе растительного происхождения.

Отличительная особенность ЛРС – сочетание противокашлевого и отхаркивающего действия, но с преобладанием одного над другим [3].

Отхаркивающие средства растительного происхождения

Отхаркивающие средства – препараты, предназначенные для облегчения отделения бронхиального секрета (мокроты).

Мокрота является следствием нарушения образования трахеобронхиального секрета в ответ на повреждение слизистой оболочки инфекционными, химическими, физическими (термическими) и другими факторами.

Задержка в отделении мокроты ведет к ухудшению самого процесса дыхания, снижению защитных функций слизистой оболочки, трахеобронхиальных путей, размножению патогенной микрофлоры в самой мокроте [9].

Условно отхаркивающие ЛРС можно разделить на две группы: рефлекторного и прямого действия:

- средства рефлекторного действия при приеме внутрь возбуждают рецепторы слизистой оболочки желудка, что в свою очередь рефлекторно увеличивает секрецию бронхиальных желез, активность мерцательного эпителия, перистальтику бронхиальной мускулатуры;

- средства прямого действия после приема внутрь выделяются слизистой оболочкой дыхательных путей и непосредственно усиливают секрецию слизистой оболочки бронхов.

Отличительная особенность отхаркивающих ЛРС – сочетание в них рефлекторного и прямого действия, но с преобладанием одного над другим.

Растения, содержащие БАВ, обладающие преимущественно рефлекторным отхаркивающим действием, - алтей лекарственный (корни), девясил высокий (корневища и корни), мать-и-мачеха обыкновенная (листья), синюха голубая (корневища и корни), солодка голая (корни), термопсис ланцетовидный (трава), подорожник большой (листья), фиалка трехцветная и фиалка полевая (трава).

Растения, содержащие БАВ, обладающие преимущественно прямым отхаркивающим действием – анис обыкновенный (плоды), душица обыкновенная (трава), сосна обыкновенная (почки), тимьян обыкновенный (трава), чабрец (трава).

Противокашлевое и отхаркивающее действие средств растительного происхождения связано с наличием в них БАВ, принадлежащих к различным классам химических природных соединений:

- алкалоиды (мак снотворный, мачок желтый, термопсис ланцетовидный);

- полисахариды (алтей лекарственный, мать-и-мачеха обыкновенная);

- тритерпеновые гликозиды (сапонины) (синюха голубая, солодка голая);

- флавоноиды и другие полифенольные соединения (подорожник большой, фиалка);

- эфирные масла (анис обыкновенный, багульник болотный, душица обыкновенная, сосна обыкновенная, тимьян обыкновенный, чабрец).

Классификация эта условная, так как лекарственные средства растительного происхождения содержат комплекс биологически активных веществ, обладающих разнообразными механизмами фармакотерапевтического действия [4].

2.1 Багульник болотный – Ledum palustre

Семейство Вересковые – Ericaceae

Багульника болотного побеги - Ledi palustris cormus [ФС.2.5.0059.18]

Ботаническое описание. Вечнозеленый кустарник высотой до 1 м с сильным одурманивающим запахом, вызывающим головную боль. Стебли лежачие, древеснеющие, с многочисленными приподнимающимися ветвями. Молодые побеги, как и листья, зеленые с густым ржавовойлочным опушением. Цветки белые, собраны на концах ветвей в зонтиковидные щитки. Плод – пятигнездная коробочка с многочисленными семенами. Цветет в мае-июне, семена созревают в июле-августе. Растение ядовито.

Географическое распространение. Тундровая и лесная зона Европейской части России, Сибирь и Дальний Восток.

Местообитание. Растет преимущественно на сфагновых болотах, торфяниках, в заболоченных лесах, часто образует сплошные заросли.

Внешние признаки. Смесь облиственных побегов, отдельных листьев и небольшого количества плодов. Листья очередные, кожистые, линейно-продолговатые, цельнокрайние, короткочерешковые, длиной 15-45 мм, шириной 1-5 мм, завернутыми вниз краями, с верхней стороны зеленые, блестящие, с нижней стороны покрыты ржаво-войлочным опушением. Стебли цилиндрические, неодревесневшие, зеленые, также с густым ржаво-войлочным опушением. Многолетние побеги почти без опушения. Плод – продолговатая, многосеменная коробочка. Запах резкий, специфический. Вкус не определяется (ядовито!).

Химический состав. Эфирное масло 1,5-3%; наибольшее количество накапливается в листьях текущего года. Главными компонентами масла являются ледол и палюстрол – сесквитерпеновые спирты. Содержатся также арбутин, дубильные вещества и флавоноиды.

Лекарственные средства. Багульника болотного побеги, отхаркивающий сбор.

Применение. Побеги багульника болотного в виде настоя и в составе сборов (грудной сбор №4) применяется при заболеваниях органов дыхания, а также в качестве дезинфицирующего и антисептического средства. Как отхаркивающее и противокашлевое средство препараты багульника назначают при острых и хронических бронхитах, трахеитах, ларингитах, коклюше. В гомеопатии настойка багульника совместно с другими компонентами применяется при лечении ревматизма.

Противопоказания: беременность, острые заболевания печени, почек, младший детский возраст, эпилепсия. Побочные эффекты: головная боль, возбуждение, а в тяжелых случаях – угнетение ЦНС (Приложение А). [2]

2.2 Девясил высокий – Inula helenium

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae

Девясила высокого корневище и корни – Inulae helenii rhizomata et radices [ФС.2.5.0070.18]

Растение. Многолетнее травянистое растение высотой 1-2 м с толстым, мясистым, темно-бурым корневищем, от которого отходят длинные придаточные корни и несколько бороздчатых стеблей. Прикорневые листья длинночерешковые, удлиненнояйцевидной формы длиной до 50 см. Стеблевые листья более мелкие. Все листья сверху морщинистые, жестковолосистые, снизу – бархатные, серо-зеленого цвета, с сердцевидным основанием, пильчатозубчатым краем. Цветки золотисто-желтые, крайние – язычковые, остальные – трубчатые, собраны в корзинки, из которых образуются щитковидные метелки. Плод – семянка с хохолком. Цветет в июле – сентябре, плодоносит в сентябре – октябре.

Распространение. Белоруссия, Кавказ, Украина, Западная Сибирь, Средняя Азия, Поволжье.

Местообитание. Встречается на лесных полянах, влажных лугах, по берегам рек, в пойменных лесах.

Внешние признаки. Куски корней и корневищ должны быть длиной от 2 до 20 см и толщиной 0,5 – 3 см, снаружи морщинистые, светло-бурые, внутри желто-бурые с буроватыми блестящими точками (вместилища с эфирным маслом). Запах своеобразный, ароматный, вкус горько-пряный. Снижают качество сырья куски более мелкие и другого цвета, отмершие части, сорные примеси.

Химический состав. Инулин, эфирное (алантовое) масло (1-3%), сапонины, инулин (до 40%), горькие вещества. Компонентами масла являются алантолактон, обусловливающий противоглистное действие, близкое к сантонину.

Лекарственные средства. Девясила корневище и корни, отхаркивающий сбор.

Применение. Как отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыхательных путей. Эфирное масло оказывает противовоспалительное, противоглистное и антисептическое действие. Кроме того, сырье используется как желудочное и мочегонное средство.

Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, заболевания почек, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Побочные эффекты: возможны аллергические реакции, изжога, усиление болей в животе, стимулирует диурез, желчеобразование (Приложение Б). [2]

2.3 Мак снотворный – Papaver somniferum

Семейство Маковые - Papaveraceae

Мака коробочка – Papaveris capita

Ботаническое описание. Однолетнее культивируемое травянистое растение высотой 1,5 м. Стебель маловетвистый, густоолиствененный, прямостоячий, круглый, голый, покрытый сизоватым восковым налетом. Корень стержневой. Прикорневые листья удлиненные (длиной 20-30 см), стеблевые – широколанцетовидные, крупнозубчатые, простые, сидячие, стеблеобъемлющие. Цветки крупные, одиночные, расположены на верхушках ветвей и стеблей на длинных цветоножках, с двойным правильным около цветником. Венчик раздельнолепестный, состоит из 4 лепестков различной окраски (от белой до темно-фиолетовой), при основании лепестков имеется большое темное пятно. Бутоны пониклые, покрыты двулистной чашечкой, опадающей при распускании цветка. Тычинок много, завязь верхняя. Плод – коробочка шаровидной или яйцевидной формы, открывается дырочками; наверху имеется разросшееся деревянистое рыльце в виде диска. Коробочка сначала зеленого цвета, сочная, после созревания соломенно-желтая, сухая. Все растение содержит белый млечный сок. Ядовито! Неядовитые только съедобные семена. Все сорта мака делят на масличные и опийные. Широко распространены и декоративные сорта. В нашей стране возделывали только мак снотворный, сорт масличный. Он отличается от опийного малоразвитой системой млечников. Из этого сорта получают зрелые семена. Сухие зрелые коробочки являются отходами производства и служат сырьем для промышленного получения морфина. Почти все процессы культивирования мака механизированы. Цветет в июне, семена созревают в июле-сентябре.

Географическое распространение. В диком виде нигде не встречается. Родина его неизвестна. Возделывают мак на Украине, в Поволжье, Татарии, Ульяновской и Куйбышевской областях, Казахстане, Воронежской области, Киргизии, Западной Сибири.

Местообитание. Мак – влаголюбивая культура, требующая полива.

Внешние признаки. Снаружи коробочки от буровато-желтого до буровато-серого цвета, иногда с темными пятнами, внутри – от желтоватого до светло-бурого. Запах своеобразный, свойственный коробочкам мака, без запаха гнили. Содержание морфина в пересчете на абсолютно сухое сырье – не менее 0,18%. Из сухих коробочек мака опий (сухой млечный сок) не получают. Опийный мак не возделывают. В случае необходимости опий импортируется. Семена мелкие, почковидные, серовато-черного цвета (опийных сортов – белого и кремового цвета), содержат до 40% жирного, высыхающего масла и белковые вещества.

Химический состав. Алкалоиды: морфин, никотин, кодеин, папаверин. Морфин – производное фенантренизохинолина.

Хранение. Коробочки мака сохраняются в хорошо упакованном виде, под замком, по списку ядовитых растений. Срок годности 3 года с момента заготовки.

Лекарственные средства. Коделак, Терпинкод.

Применение. Коробочки мака снотворного и опий служат сырьем для получения алкалоидов морфина и кодеина. Кодеин уменьшает возбудимость дыхательного центра, применяется в качестве противокашлевого средства, входит в состав комплексных препаратов. При многократном применении препаратов алкалоидов мака может возникнуть явление привыкания (наркомания).

Противопоказания: пожилой и детский возраст. Побочные эффекты: лекарственная зависимость, тошнота, запор, нарушение ритма сердечной деятельности и функции пищеварения (Приложение В). [2]

2.4 Мачок желтый – Glaucium flavum

Семейство маковые - Papaveraceae

Мачка желтого трава – Glaucii flavi herba [ФС.42.1117.89]

Ботаническое описание. Двулетнее травянистое растение, содержащее млечный сок. На первом году жизни образует розетку крупных прикорневых листьев, на втором развивается прямой, округлый, разветвленный стебель высотой 50-100 см. Стеблевые листья сидячие, наверху стеблеобъемлющие, овальные, лопастные. Цветки одиночные, на цветоножках, пазушные, с четырьмя лимонно-желтыми или оранжевыми лепестками. Плод – стручковидная коробочка. Цветет в мае-августе. Плоды созревают в августе-сентябре.

Географическое распространение. Мачок желтый произрастает на юге России, на побережье Черного моря.

Районы культуры. Культивируется в Краснодарском крае.

Местообитание. Встречается на песчаных почвах, реже на скалистых. Зарослей не образует.

Внешние признаки сырья. Смесь цельных или частично измельченных листьев, облиственных стеблей, бутонов, цветков и незрелых плодов. Листья различной формы, опушенные или голые. Цветки крупные, желтого цвета. Запах слабый, специфический. Вкус не определяется.

Химический состав. Сумма алкалоидов, производных изохинолина (главный алкалоид – глауцин).

Применение. Противокашлевое средство при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, при острых и хронических бронхитах. Глауцин по своей противокашлевой активности превосходит кодеин, но в отличие от него не угнетает дыхание, не тормозит моторику кишечника и не вызывает привыкания.

Лекарственные средства. Бронхолитин, Бронхотон.

Противопоказания: артериальная гипотензия, инфаркт миокарда.

Побочные эффекты: умеренное гипотензивное действие, в отдельных случаях головокружение, тошнота. При длительном применении возможно снижение иммунитета (Приложение Г). [7]

2.5 Термопсис ланцетный – Thermopsis lanceolata

Семейство бобовые - Fabaceae (Leguminosae).

Термопсиса ланцетного трава - Thermopsidis lanceolatae herba [ФС.2.5.0096.18]

Ботаническое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 60 см. Стебли прямостоячие, бороздчатые, слабоопушенные. Листья очередные, короткочерешковые, тройчатосложные, с двумя прилистниками. Прилистники опушенные, ланцетовидные. Листочки сложного листа продолговатые или продолговато-ланцетовидные, снизу опушенные. Цветки с желтым венчиком мотылькового типа собраны в мутовки по три, расположенные в пазухах мелких прицветных листьев, образуют негустую кисть на концах побегов. Плод - боб. Цветет в мае-июле. Плоды созревают в августе-сентябре.

Географическое распространение. Термопсис ланцетный произрастает в степной и лесостепной зонах Западной и Восточной Сибири.

Местообитание. Селится на песчаных и солонцеватых почвах, по склонам, как сорняк в посевах.

Внешние признаки сырья. Цельное сырье - цельные или частично измельченные стебли с листьями и цветками. Стебли бороздчатые, слегка опушенные, длиной до 30 см. Листья короткочерешковые, очередные, тройчатые, с продолговатыми или продолговато-ланцетовидными листочками, сверху почти голые, снизу покрыты прижатыми волосками. Прилистники ланцетовидные. Бутоны и желтые цветки, собранные в мутовки на верхушках стеблей, образуют негустую кисть. Запах слабый, своеобразный. Вкус не определяется. Измельченное сырье - кусочки стеблей, листьев и цветков различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Порошок, проходящий сквозь сито с отверстиями размером 0,16 мм.

Химический состав. Сумма алкалоидов, производных хинолизидина, флавоноиды, фенольные кислоты и их производные.

Применение, лекарственные средства. Трава термопсиса применяется как отхаркивающее средство в виде жидкого и сухого экстракта. Из сухого экстракта производят таблетки, из жидкого - микстуру от кашля для взрослых. Порошок травы термопсиса входит в препарат коделак - противокашлевого и отхаркивающего средства. Алкалоид цитизин, выделенный из семян термопсиса ланцетного, включается в состав комплексного препарата табекс, служащего для облегчения отвыкания от курения; из него также изготавливают препарат цититон, используемый как дыхательный аналептик при рефлекторных остановках дыхания (при операциях, травмах).

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции, кровотечения, при передозироке - рвота.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертензия (Приложение Д). [12]

2.6 Эвкалипт прутовидный – Eucalyptus viminalis

Семейство миртовые - Myrtaceae

Эвкалипта прутовидного листья - Eucalypti viminalis folia [ФС.2.5.0107.18]

Ботаническое описание. Вечнозеленое дерево до 50 м высотой, характеризующееся гетерофилией (разнолистностью) (рис. 6.6). Молодые (ювенильные) листья супротивные, сидячие, удлиненнояйцевидные; старые (синильные) - черешковые, ланцетные, серповидно изогнутые. Цветки в пазушных зонтиках. Плод - коробочка. Эвкалипт прутовидный - наиболее морозоустойчивый вид эвкалиптов, легко переносящий длительное понижение температуры до -12 °С.

Географическое распространение. Родина эвкалипта прутовидного - Австралия. Районы культуры. Культивируется на Черноморском побережье Кавказа, главным образом в Абхазии и Аджарии. Заготовка.

Местообитание. Черноморские субтропики, насыщенная водой почва, заболоченные места. Культура. Черноморское побережье Кавказа.

Внешние признаки сырья. Цельное сырье - смесь двух типов листьев. Старые - черешковые от узколанцетных до серповидно изогнутых, с заостренной верхушкой, плотные, длиной 4-27 и шириной 0,5-5 см. Молодые листья сидячие или короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные, с сердцевидным основанием и заостренной верхушкой, менее плотные, длиной 3,5-11, шириной 0,7-4 см. Листья голые, с цельным или волнистым краем, в проходящем свете заметны многочисленные эфирно-масличные вместилища в виде точек. Цвет листьев светло-зеленый или серовато-зеленый, иногда с сизоватым налетом. Запах ароматный. Вкус пряно-горький

Химический состав. Эфирное масло, в составе которого цинеол, пинен, миртенол и др. Также содержатся дубильные вещества, фенолоальдегиды (эуглобаль).

Применение, лекарственные средства. Эвкалипт прутовидный применяют в виде отваров, настойки и эфирного масла. Препараты листьев эвкалипта обладают выраженным антимикробным, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Масло используют для ингаляций, полосканий, как отвлекающее при невралгиях, ревматизме, как противокашлевое средство.

Лекарственные средства. Эвкалипт прутовидный входит в состав препаратов пектусин, эвкатол, ингакамф, эфкамон, ингалипт. Препарат хлорофиллипт используют для лечения ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки. Из листьев и побегов эвкалипта получают препарат эвкалимин - антимикробное и противовирусное средство. Листья эвкалипта входят в состав сбора «Элекасол» (антимикробное, противовоспалительное и ранозаживляющее средство), применяются в гомеопатии и в изготовлении БАД.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам эфирного масла и хлорофиллипту. Атрофия слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Побочные эффекты. Возможно: аллергические реакции на компоненты эфирного масла и хлорофиллипт; при приеме внутрь в высоких дозах - тошнота, рвота, понос, мышечные спазмы; при частом и/или длительном ингаляционном применении - сухость слизистых оболочек органов дыхания (Приложение Е). [13]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение лекарственных растений с противокашлевым действием имеет значительные преимущества в области медицины и фармакологии. Некоторые из главных выводов этого исследования включают:

Лекарственные растения представляют собой природные источники лекарственных веществ без использования синтетических материалов. Это позволяет избегать возможных побочных эффектов, связанных с химическими препаратами.

Растения содержат большое количество активных компонентов, таких как флавоноиды, танины, сапонины и эфирные масла, которые могут оказывать противокашлевое действие. Это обеспечивает широкий спектр возможностей для лечения кашля.

Некоторые лекарственные растения могут стимулировать секрецию в дыхательных путях, что помогает избавляться от слизи и снижать кашель. Они также обладают противовоспалительными свойствами, которые способствуют защите дыхательной системы.

Лекарственные растения часто доступны и могут быть выращены даже на дачных участках или в домашних условиях. Это делает их экономически выгодным и доступным способом лечения кашля.

Многие культуры уже долгое время используют лекарственные растения в качестве средства от кашля. Исследования и изучение этих растений позволяют объединить научные и традиционные знания, усилить эффективность и использование противокашлевых препаратов.

В целом, изучение лекарственных растений с противокашлевым действием имеет существенные преимущества для здравоохранения. Они могут предоставить безопасные и эффективные альтернативы синтетическим препаратам и способствовать развитию натуральных методов лечения кашля.

Рекомендации:

При проведении фармацевтического консультирования необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека. А при лечении кашлевого синдрома – указать о недопустимости совместного применения отхаркивающих и противокашлевых средств, потому что это затрудняет отхождение мокроты.

СПИСОК использованных источников

1. Государственный реестр лекарственных средств – [https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx].

2. Государственная фармакопея Российской Федерации XV издание - [https://femb.ru/record/pharmacopea15].

3. Регистр лекарственных средств России – [https://www.rlsnet.ru/],

4. Беспалова Н.В. Фармакогнозия с основами фитотерапии. – Ростов на Дону: Феникс, 2021. – 381с.

5. Гринкевич Н.И. Лекарственные растения: справочное пособие / Гринкевич Н.И., Баландина И.А., Ермакова В.А.- М.: Высшая школа, 2019. – 193 с.

6. Жохова Е.В., Гончаров М.Ю. Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических колледжей и техникумов. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2021.- 544с.

7. Ильина Т.А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений. – М.:ЭКСМО, 2019.- 304с.

8. Кузнецова М.А., Рыбачук Ч.З. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 2019.

9. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия: учебное пособие / под ред. Г.П.Яковлева. – СПб.: СпецЛит, 2021. – 845 с.

10. Медведева В.К. Ботаника [Электронный ресурс]: учебник / Медведева В.К. – М.: Медицина, 2019 – 269 с.

11. Мирович В.М. Биологические активные вещества растений (полисахариды, эфирные масла, фенологликозиды, кумарины, флавоноиды): учебное пособие / Мирович В.М., Привалова Е.Г. – Иркутск: ИГМУ, 2019. – 70с.

12. Мирович В.М. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для студентов по фармакогнозии / Мирович В.М., Горячкина Е.Г., Федосеева Г.М. – Иркутск: ИГМУ, 2020. – 114 с.

13. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 2021. -656с.

14. Мустафина И.Г. Основы патологии: учебное пособие / Мустафина И.Г. – СПб.: Изд-во «Лань», 2019 – 184 с.

15. Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа: учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 060101.51 «Лечебное дело» по дисциплине «Болезни уха, горла и носа». — 2-е изд., доп. и перераб. / В. Т. Пальчун. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 320с.

16. Подулыбина, А. В. Заболевания органов дыхания у детей / А. В. Подулыбина. – Текст: непосредственный // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2019 г.). – Т. 0. – Чита: Издательство «Молодой ученый», 2020. – С.57

17. Сокольский И.Н., Самылина И.А., Беспалова Н.В. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 2021. – 480с.

18. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие / под ред. Гринкевич Н.И., Ладыгиной Е.Я. – М.: Медицина, 2020 – 510 с.

19. Фитотерапия в амбулаторно-поликлинической практике: уч. Пособие для студентов/ сост.: А.Я. Крюкова, Н.В. Кудашкина. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2019. – 115с.

20. Фомина М.В. Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Лечение и профилактика: методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2019. – 28с.

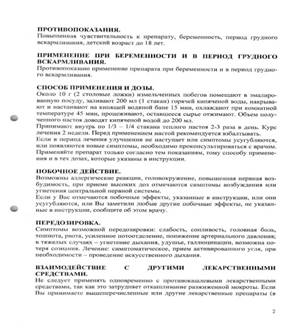

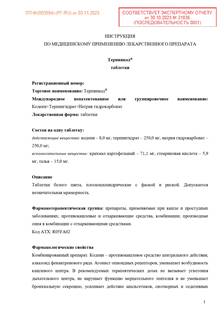

пРИЛОЖЕНИЕ а

Инструкция по применению лекарственного препарата Багульника болотного побеги

Рисунок 1. Инструкция по применению лекарственного препарата Багульника болотного побеги

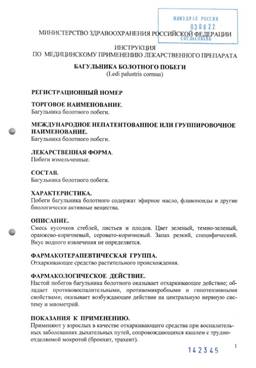

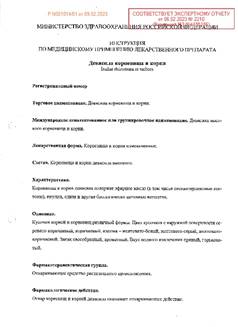

пРИЛОЖЕНИЕ б

Инструкция по применению лекарственного препарата Девясила корневища и корни

Рисунок 1. Инструкция по применению лекарственного препарата Девясила корневища и корни

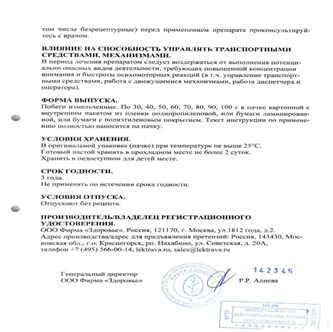

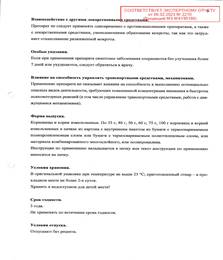

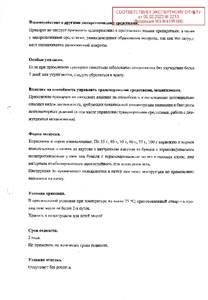

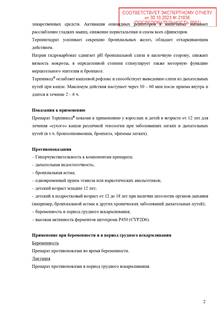

пРИЛОЖЕНИЕ в

пРИЛОЖЕНИЕ в

Инструкция по применению лекарственного препарата Терпинкод

Рисунок 1. Инструкция по применению лекарственного препарата Терпинкод

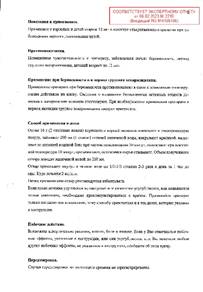

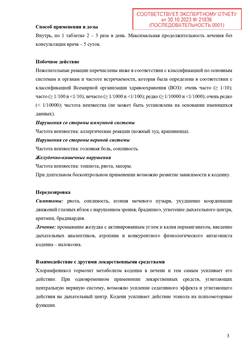

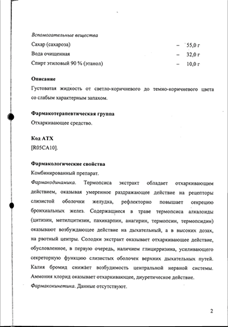

пРИЛОЖЕНИЕ г

Инструкция по применению лекарственного препарата Бронхолитин

Рисунок 1. Инструкция по применению лекарственного препарата бронхолитин

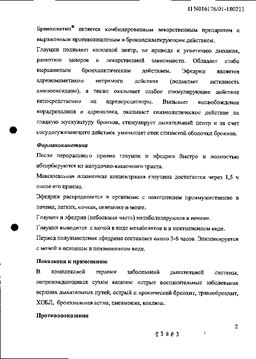

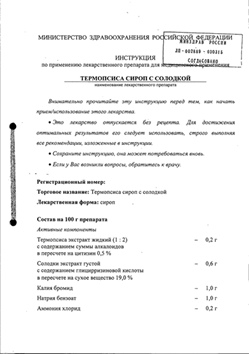

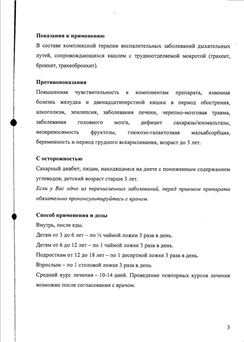

пРИЛОЖЕНИЕ д

инструкция по применению лекарственного препарата Термопсиса сироп с солодкой

Рисунок 1. Инструкция по применению лекарственного препарата термопсиса сироп с солодкой

пРИЛОЖЕНИЕ е

инструкция по применению лекарственного препарата Эвкалипта прутовидного листья

Рисунок 1. инструкция по применению лекарственного препарата Эвкалипта прутовидного листья

Скачано с www.znanio.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.