УДК 678.4: 378.147.88

канд. хим. наук, доцент кафедры биологии, экологии и химии; Звонкова Арина Викторовна, студентка факультета биологии и химии, Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Бирск, Республика Башкортостан, Россия

В статье изложены теоретические основы происхождения натурального каучука, довольно точно приведена «технология» получения природного (натурального) каучука и указана его родина – Центральная и Южная Америка, берега реки Амазонки.

Во второй части статьи приведены результаты практической работы, в которой опытным путем доказывается непредельный характер каучука (наличие двойной связи). Натуральный каучук получают из доступного домашнего растения – фикуса, на срезах которого выделяется млечный сок.

Приведены примеры отношения каучука к растворителям с указанием на наличие кратных связей.

Ключевые слова: каучук, происхождение и родина каучука, получение каучука, свойства каучука, извлечение млечного сока из растений, лабораторный путь получения каучука.

Каучук – это натуральный или синтетический материал, характеризующийся эластичностью, водонепроницаемостью и упругостью, из которого методом вулканизации получают резину и эбонит.

Натуральный каучук получают коагуляцией млечного сока (латекса) каучуконосных растений. Основной компонент каучука – углеводород полиизопрен (91–96%). Природный каучук встречается в очень многих растениях, не составляющих одного определённого ботанического семейства. В зависимости от того, в каких тканях накапливается каучук, каучуконосные растения делят на:

• паренхимные – каучук в корнях и стеблях;

• хлоренхимные – каучук в листьях и зелёных тканях молодых побегов;

• латексные – каучук в млечном соке;

• травянистые латексные каучуконосные растения из семейства сложноцветных (кок-сагыз, крым-сагыз и другие), произрастающие в умеренной зоне (в том числе в южных республиках) и содержащие каучук в небольшом количестве в корнях; – промышленного значения не имеют.

Актуальность работы заключается в том, что процесс получения натурального каучука и производство резины на его основе

(вулканизированный натуральный каучук) не стоят на месте, развиваются, и потребность в этих продуктах увеличивается с каждым днем. Именно поэтому получение экологически чистого материала – натурального каучука – является важной задачей в современном мире.

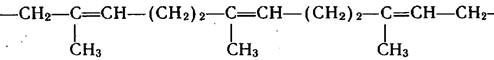

Каучук натурального происхождения представляет собой полимер, в основе которого лежит полиизопрен. Строение натурального каучука см. рис. 1:

а)

б)

Рисунок 1 – Строение натурального каучука

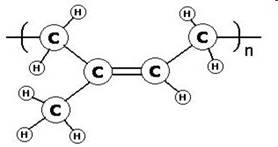

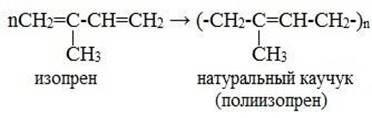

В состав каучука входят: углеводород каучука (основная часть), влага, вещества ацетонового экстракта, азотсодержащие вещества (главным образом, протеины), зола (неорганические вещества). Содержание этих веществ в каучуках находится в широких пределах. Основные свойства технического каучука определяются наличием в нем высокомолекулярного углеводорода состава (С5Н8)n (рис. 2):

Рисунок 2 – Химический состав каучука

Молекулярная масса каучуков является важной характеристикой, поскольку от неё зависят механические свойства полимера: прочность, эластичность, растворимость, а также технологические свойства. С увеличением молекулярной массы повышается прочность и эластичность каучуков, ухудшаются растворимость и технологические свойства.

Каучук в латексе находится в виде мельчайших частиц шарообразной или грушевидной формы, называемых обычно глобулами. Размеры глобул не одинаковы, они имеют диаметр от 0,05 до 3 мкм. Внутренняя часть состоит из каучука, наружный слой – защитный, содержащий природные белки (протеины), липиды и мыла жирных кислот. В каучуке белки и смолы являются естественными противостарителями [1].

Родиной каучука является Центральная и Южная Америка. По берегам реки Амазонки, во влажных жарких тропиках растет необычное дерево, которое называется Бразильская Гевея (лат. Неvеа Brasiliensis) (рис. 3а), каучуконосный фикус (рис. 3б).

а) бразильская гевея

б) каучуконосный фикус

Рисунок 3 – Источники натурального каучука

Если на коре дерева сделать надрез, то из «ранки» вытекает сок молочнобелого цвета, который называется латексом (рис. 4а). На воздухе сок постепенно темнеет и затвердевает, превращаясь в резиноподобную смолу. Латекс содержит примерно 30% натурального полимера, крохотные частички которого находятся во взвешенном состоянии в воде, образуя эмульсию. Индейцы называли его «каучу», дословно – «слезы дерева» («кау» – дерево, «учу» – плакать).

а) б)

Рисунок 4 – Натуральный каучук:

а) сбор млечного сока (латекса) из Гевеи Бразильской; б) комок натурального каучука

Первое знакомство с натуральным каучуком произошло пять веков назад. Индейцы пропитывали млечным соком лодки, корзины, одежду, чтобы они не пропускали воду. Из каучука также изготавливали факелы, которые долго и равномерно сгорали, распространяя при этом приятный запах. Аналогичным способом научились изготавливать даже каучуковую обувь.

История нахождения каучука началась с детского мячика и школьной резинки. Индейцы придумали подбрасывать чёрные шары натурального комка каучука. Это казалось удивительным и невероятным, ударяясь о землю, эти комки каучука довольно высоко подскакивали в воздух. Они были довольно тяжелы, липки и пахли дымом (рис. 4б).

Кроме эластичных мячей индейцы делали из каучука непромокаемые ткани, обувь, сосуды для воды, ярко раскрашенные шарики – детские игрушки. Из него делали также непромокаемые галоши, которые в жару прилипали к ногам, а растянувшись, больше уже не сжимались.

В 1770 году британский химик Джозеф Пристли впервые нашёл натуральному каучуку применение: он обнаружил, что каучук может стирать то, что написано графитовым карандашом. Тогда такие куски каучука называли гуммиластиком, т. е. смолой эластичной.

В 1823г. английский химик Чарлз Макинтош (рис. 5а) запатентовал свое изобретение: непромокаемый резиновый плащ (рис. 5б). Такому материалу дождь был не страшен, плащ не лип к телу. С тех самых пор дождевики, изобретённые Чарлзом, называются «макинтошами».

Поверх башмаков носили неуклюжую индейскую резиновую обувь – галоши (рис. 5в). Такое изобретение не пользовалось большой популярностью: чехлы-галоши из сырого каучука на холоде твердели и становились ломкими, а в жаркую погоду словно «таяли» на ногах – неприятно пахли, делались липкими и мягкими.

Как индейцы делали галоши.

Своим происхождением галоши обязаны далёкой культуре индейцев южной Америки.

|

|

|

а) б) в)

Рисунок 5 – Автор и изделия:

а) – Чарлз Макинтош; б) – резиновая куртка; в) – галоши

Когда европейцы после Колумба начали осваивать южную окраину Американского континента, они встретились с огромными следами каких-то неведомых людей. Заочно их назвали патагонцами – в буквальном смысле «большеногие» (рис. 6).

Рисунок 6 – Патагонцы–«большеногие»

Позже выяснилось, что местные индейцы делали надрезы на коре дерева гевеи, добывали сок и обмазывали или по нескольку раз опускали в него босые ноги. Далее сушили на солнышке или у костра, получалась «обувь» наподобие наших галош или чехлов-чулок, которая предохраняла от влаги и хорошо сидела на ноге. Она-то и оставляла на земле гигантские следы. Немцы и французы назвали эти чехлы galoshe – т. е. башмак, – что восходит к латинскому слову calopedia и греческому kalopodion – «деревянный башмак».

Из Европы слово пришло в Россию, где произносилось по-разному: то «галоша», то «калоша».

В дальнейшем люди всячески стремились приспособить каучук для своих нужд: покрывали каучуковым раствором пальто, из каучуковых нитей, сплетённых с хлопком, делали подтяжки и подвязки. В Америке стараниями одного морского капитана появились первые пятьсот пар индейской обуви, которые стали носить поверх башмаков. Но эта каучуковая обувь оказалась неуклюжей и непрочной.

Первая каучуковая обувь индейцев

Спустя десятилетия англичанин Чаффи изобрел прорезиненную ткань. Он растворял сырую резину в скипидаре, добавлял сажу и с помощью специально сконструированной машины наносил тонкий слой смеси на ткань. Из такого материала делали не только одежду, обувь и головные уборы, но и крыши домов и фургонов. Однако изделия из прорезиненной ткани также имели недостаток. Эластичность каучука проявлялась лишь в небольшом интервале температур (18–220С), поэтому в холодную погоду резиновые изделия твердели и могли растрескаться, а летом размягчались, таяли на солнце и превращались в липкую, издающую неприятный запах массу.

Первый шаг к новому исследованию сделал немецкий химик Людерсдорф. Он обнаружил, что каучук, обработанный раствором серы в скипидаре, становится более устойчивым. Это открытие было сделано в 1832 г. Почти в то же время Хейворд установил, что свойства каучука улучшаются, если в него добавить серу; такой материал не делается липким на солнце. Гудьир пытался выяснить, как влияют добавки серы на свойства каучука. Оказалось, что тот действительно терял липкость, но только в поверхностном слое, а внутри масса оставалась прежней. В 1839 г. он обнаружил, что, добавляя в каучук немного серы и нагревая, можно улучшить его качества. Сейчас именно новый материал, изобретённый Гудьиром, принято называть резиной, а открытый им процесс – вулканизацией каучука [2].

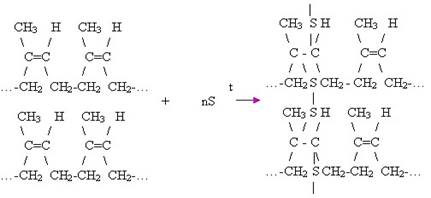

Суть процесса вулканизации состоит в том, что атомы серы присоединяются к линейным (нитевидным) молекулам каучука по месту двойных связей и как бы сшивают эти молекулы друг с другом дисульфидными мостиками, образуя трёхмерный сетчатый полимер (рис. 7).

Рисунок 7 – Структура трёхмерного сетчатого полимера

С открытием процесса вулканизации потребность в каучуке резко возросла. Изделия из такого материала стали использоваться во всех сферах жизнедеятельности [3].

Механизм вулканизации, после которой из сырых резиновых смесей получают готовые резиновые изделия, представлен на рис. 8.

Рисунок 8 – Механизм вулканизации каучука

Из смеси каучука с серой, наполнителями (особенно важным наполнителем служит сажа) и другими веществами формуют нужные изделия, а затем подвергают их нагреванию. При этих условиях атомы серы вступают в химическое взаимодействие с линейными молекулами каучука по месту некоторых двойных связей и собою как бы «сшивают» их друг с другом. В результате образуется гигантская молекула, имеющая три измерения в пространстве – как бы длину, ширину и толщину. Полимер приобретает пространственную структуру.

Такой каучук (резина) будет, конечно, прочнее не вулканизированного материала. Меняется и растворимость полимера: каучук, хотя и медленно, растворяется в бензине, резина лишь набухает в нём. Если к каучуку добавить больше серы, чем нужно для образования резины, то при вулканизации линейные молекулы окажутся «сшитыми» в очень многих местах и материал утратит эластичность, станет твёрдым – получится эбонит. До появления современных пластмасс эбонит считался одним из лучших изоляторов.

Натуральный каучук получают из млечного сока Гевеи Бразильской. Рано утром или же ночью кора надрезается изогнутым лезвием (рис. 9а), из этого надреза вытекает сок, он стекает в металлический жёлоб, прикреплённый под надрезом (рис. 9б). Сок стекает 5–6 часов. Далее дерево оставляют на 2–3 дня, чтобы оно отдохнуло, восстановилось, затем делают надрез на другой стороне. После удаления посторонних включений латекс выливают в пластиковый поддон, затем туда добавляется кислота муравьиная, т. к. кислота коагулирует сок. Через 15–20 минут сок сгущается. Со временем он становится очень густым. При прокатывании удаляется вся влага, а ребристая структура увеличивает площадь поверхности, ускоряя сушку (рис. 9в).

Затем муравьиная кислота смывается. Пласты каучука сушатся 5 часов. После просушки каучук затвердевает и становится прочнее, а цвет – темнее. После этих операций каучук переходит из жидкого состояния в твёрдое. Пласты каучука кладут на платформу и взвешивают. Их оставляют на складе до следующей стадии обработки. Каждый пласт отдирают от стопки и вымачивают 20 минут, таким образом удаляются почти все поверхностные загрязнения. Далее их отправляют в машину, которая вымывает остатки грязи. Цвет может варьироваться от светлого до тёмного, в зависимости от вида дерева, из которого млечный сок был получен. Пласты просушиваются

(рис. 10).

а) б) в)

Рисунок 9 – Натуральный каучук:

а) надрез коры дерева; б) сбор млечного сока; в) прокатка застывшего каучука

Рисунок 10 – Процесс сушки каучуковых пластов

Затем в кирпичной печи разжигают огонь, и каучуковые пласты оставляют коптиться над ней в течение 5 дней. Процесс копчения предотвращает рост грибка и многих бактерий. По окончании этой стадии обработки с пластов удаляют различные загрязнения. Каучуковые пласты оценивают при ярком освещении, и более чистые пласты получают более высокую оценку. Их укладывают согласно полученной оценке и отправляют под гидравлический пресс, который спрессовывает кипу каучуковых листов в брикеты, сбрызгивающиеся смесью из карбоната кальция и растворителя. Образуется плёнка, предотвращающая плесень и слипание друг с другом. Теперь этот каучук готов и может стать любым исходным веществом в производстве [4].

Промышленное применение натурального каучука в Европе началось в первой половине XIX в. Южноамериканские инки первыми поняли, что из сока гевеи можно изготавливать обувь, ткани и разные ёмкости. После открытия Америки моряки привезли в Европу натуральный каучук, но еще долго никто не мог понять, как именно из него можно что-либо изготавливать. Только когда в XIX веке был открыт процесс вулканизации, начался активный процесс массового производства изделий из натурального каучука. В начале изготовляли прорезиненные ткани с применением растворов каучука в органическом растворителе (Ч. Макинтош, 1823 г.). Однако по прочности и долговечности такие изделия были малопригодны для практических целей, поскольку натуральный каучук сохранял свою эластичность лишь при комнатной температуре. Только после открытия процесса вулканизации потребность в каучуке приобрела огромные масштабы. Сейчас такой полученный материал называется резиной.

Натуральный каучук используют в различных областях, включая промышленные изделия. На основе натурального каучука изготовляют клеи, эбониты, губчатые изделия [5]. Важные области применения натурального каучука – это резиновые изделия санитарии, медицинского, пищевого, бытового и спортивного назначения (рис. 11).

|

резиновые сапоги |

|

автомобильная шина |

|

|

резиновый коврик |

|

||

Рисунок 11 – Изделия из натурального каучука

Высокомолекулярный углеводород (C5H8)n, цис-полимер изопрена, содержится в млечном соке (латексе) Гевеи Бразильской, фикуса и других растений. Растворим в углеводородах и их производных: бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде. В воде, спирте, ацетоне натуральный каучук практически не набухает и не растворяется. Уже при комнатной температуре натуральный каучук присоединяет кислород, происходит окислительная деструкция (старение каучука), при этом уменьшается его прочность и эластичность. При температуре выше 2000С натуральный каучук разлагается с образованием низкомолекулярных углеводородов.

Извлечение млечного сока из растений (исследование проводили в лаборатории Бирского филиала БашГУ).

Каучук содержится в соке ряда растений и сравнительно легко может быть извлечён из них. Одним из каучуконосов является комнатное растение фикус, в котором содержится до 17,5% полиизопрена.

Цель работы:

• собрать млечный сок из листьев фикуса;

• выделить из него каучук в виде хлопьев;

• доказать ненасыщенный характер выделенного материала; доказать эластичность выделенного материала.

Оборудование и реактивы: пробирки, скальпель, предметное стекло, стеклянная палочка, спиртовка, тигельные щипцы, раствор аммиака, раствор перманганата калия, раствор уксусной кислоты, этанол, сульфат кальция, фикус, бензин.

Ход работы №1.

Сок из листьев фикуса собирают в пробирку, добавляют 5 мл дистиллированной воды и 0,5 г кристаллического сульфата кальция. После размешивания смеси и добавления к ней этанола на поверхности раствора образуются хлопья каучука (рис. 12). Стеклянной палочкой переносят хлопья в пробирку с бензином (рис. 13).

Рисунок 12 – Хлопья натурального каучука

Рисунок 13 – Каучук в бензине

Ход опыта №2.

Один из растворов каучука разделяют на две равные части. К одной из них добавляют раствор перманганата калия, другую часть каучука осторожно выпаривают на часовом стекле. После удаления растворителя на стекле остается плёнка каучука, которую слегка растягивают в тонкую нить. После того, как нить отпускают, она снова сжимается. Это подтверждает эластичность каучука.

Вывод: при взаимодействии каучука с бензином произошло его полное растворение, что доказывает непредельный характер натурального каучука.

Вследствие наличия двойных связей каучук легко присоединяет галогены. Этим объясняется, например, затвердение каучуковых пробок и трубок при работе с галогенами.

Цель работы: доказать с помощью качественных реакций ненасыщенный характер полимерной цепи каучука.

Оборудование и реактивы: пробирки, бензин, перманганат калия, бромная вода, хлопья каучука.

Ход опыта: растворяют хлопья каучука в бензине. В пробирки с растворами перманганата калия и бромной воды добавляют по 5–7 капель приготовленного заранее раствора каучука и встряхивают. Происходит изменение окраски, оба раствора обесцвечиваются, что указывает на наличие кратных связей в молекулах выделенного образца вещества из сока фикуса

(рис. 14).

Рисунок 14 – Доказательство непредельного характера каучука

Вывод: обесцвечивание раствора происходит вследствие наличия в молекуле натурального каучука двойных связей.

Отношение каучука к растворителям.

Натуральный каучук ограниченно набухает и растворяется в органических растворителях, что обусловлено наличием кратных связей в молекуле изопрена.

Цель работы: сравнить растворимость каучука в различных органических растворителях.

Оборудование и реактивы: пробирки, этиловый спирт, скипидар, бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, натуральный каучук.

Ход работы.

В 7 пробирок наливают по 3 мл следующих растворителей: 1 – этиловый спирт; 2 – скипидар; 3 – бензин; 4 – керосин; 5 – ацетон; 6 – бензол; 7 – толуол. Помещают в них кусочки натурального каучука. Закрывают пробками и оставляют на сутки. В спирте и ацетоне каучук не растворяется, изменений не происходит; в бензине, бензоле и толуоле каучук растворяется, образуя вязкую жидкость (резиновый клей), при этом раствор толуола приобретает желтый цвет; в скипидаре и керосине происходит набухание каучука, он впитывает растворитель и увеличивается в размерах (Таблица 1, рис. 15).

Таблица 1 – Отношение натурального каучука к растворителям

|

Образец |

№ пробирки |

Реагент |

Отношение исследуемого образца к реагенту |

|

|

1 |

Этиловый спирт |

Не растворяется, изменений не происходит |

|

2 |

Скипидар |

Происходит набухание натурального каучука, он впитывает растворитель и увеличивается в размерах |

|

|

3 |

Бензин |

Растворяется, образуя вязкую жидкость (резиновый клей) |

|

|

4 |

Керосин |

Происходит набухание натурального каучука, он впитывает растворитель и увеличивается в размерах |

|

|

5 |

Ацетон |

Не растворяется, изменений не происходит |

|

|

|

6 |

Бензол |

Растворяется, образуя вязкую жидкость (резиновый клей) |

|

7 |

Толуол |

Растворяется, образуя вязкую жидкость (резиновый клей); происходит изменение окраски – приобретает желтый цвет |

Вывод: натуральный каучук избирательно растворяется в органических растворителях: бензине, бензоле и толуоле; а при взаимодействии со скипидаром и керосином увеличивается в объеме, т.е. набухает.

Рисунок 15 – Отношение каучука к растворителям

Роль каучуков в жизни человечества огромна. Мы не представляем современный мир без использования резинотехнических изделий, так как они используются во всех основных сферах повседневной жизни: автомобилестроении, авиации и космонавтике, обувной промышленности, машиностроении, электротехнике, строительстве, производстве товаров широкого потребления, медицине, производстве полимерных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Строение и свойства натурального каучука. – Текст : электронный. – URL: https://himijaonline.ru/organicheskaya-ximiya/kauchuki/naturalnyj-kauchuk.html (дата обращения

12.09.2020.)

2. История открытия и применения каучука. – Текст : электронный. – URL: https://himijaonline.ru/organicheskaya-ximiya/kauchu-ki/istoriya-otkrytiya-i-primeneniya-kauchuka.html (дата обращения 30.07.2020.)

3. Хаханина Т. И. Органическая химия : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенкова. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 396 с. – Текст : непосредственный.

4.Каучук и резина. Наука и технология : монография / Под ред. Дж. Марка, Б. Эрмана, Ф.

Эйрича. – Москва : Интеллект, 2011. – 768 c. – Текст : непосредственный.

5. Натуральный каучук: основные свойства, производство, применение. – Текст : электронный. – URL: https://stanki-expert.ru/spravochnik/materialovedenie/naturalnyjjkauchuk.html (дата обращения 19.04.2020.)

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.