|

Галина Кузьмичева Корни дуба

Былинный богатырь с картин

сошедший, С времен забытых до недавних пор…

2019 год Публикация на основе краеведческого материала, собранного семьёй Кузьмичёвых, исторических справок и архивных документов, а также воспоминаний жителей села Ахмат Краснокутского района и сёл Ахмат и Студёнка Красноармейского района

С чего начинается Родина? Когда человек думает о Родине, он вспоминает чаще о своем доме, о месте, где родился. Для меня Родина – это, прежде всего, мама и город, в котором я живу. А если человек находится далеко, то вспоминает и о своей стране. Это тоже Родина. Россия, Родина, Отчизна. У каждого из нас есть малая родина – место, где мы родились, где прошло наше детство. Но есть и Родина большая – страна, в которой мы живем. |

|

Понятия большой и малой Родины неотделимы друг от друга, ведь, как считал Л. Леонов, «большой патриотизм начинается с любви к малому – к месту, где ты живешь». Человек не может жить без Родины. Не зря же говорят: есть разные страны на свете, а Родина только одна.

С чего же начинается Родина? Наверное, для каждого Родина начинается с чего-то своего. У каждого своя Родина. Это может быть место, где прошло твое детство. Это семья, родные и близкие люди. Это мама, которая является самым дорогим человеком на свете. Это материнские руки – воплощение нежности. Это наши игрушки, сказки, улица, лес, облака в небе и многое-многое другое, из чего складывается наше первое представление о Родине, о мире, в котором мы живем. С годами наши взгляды меняются. Но чтобы с нами ни случилось, два слова остаются главными: мама и Родина.

С чего начинается Родина? Не сразу человек ответит на этот вопрос. Один может вспомнить небо в родном поселке, улицу, уходящую вдаль; серые нити дождя в пасмурный день, нежный стебелек подснежника, землю, заросшую мягкой травой или покрытую пушистым снегом.

Другой может представить южное небо, изящные кипарисы, благородные пальмы. Третий назовет, к примеру, Архангельский край, где родился. Это тот край, откуда пешком в столицу ушел Михаил Ломоносов, чтобы потом прославить Россию. Для Льва Толстого Родина начиналась с Ясной Поляны, без которой он не мог представить себе Россию.

Навсегда нам будет дорого то место, где мы провели детство. Именно в детстве рождается у человека чувство любви к Родине.

О чем думают люди, говоря «моя Родина»? Наверное, не только о местах и впечатлениях, связанных с детством.

Родина – это необъятные просторы нашей страны: леса, поля, реки, моря, полезные ископаемые. Это и люди, которые живут в нашей стране, и язык, который с детства звучит вокруг. Это и культура народа, его обычаи, традиции, которые нужно чтить. Все то, что когда-то происходило на нашей земле, горести, беды, победы, достижения – все это тоже наша Родина.

Думать о Родине – это размышлять о ее прошлом, о наших сегодняшних делах, мечтать о будущем.

Родина у человека одна. Каждому из нас дорог тот уголок на земле, где рос, где стал человеком. Каждый, из нас помнит о своей малой родине. Наверное, именно с нее начинается Родина. С нее начинается любовь к большой Родине, которую мы называем патриотизмом.

К. Паустовский

|

|

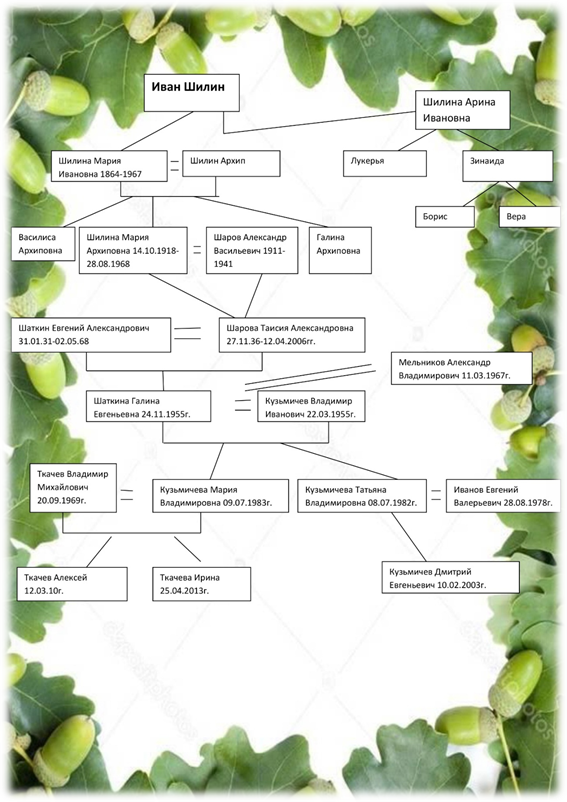

Я, Кузьмичёва Галина Евгеньевна, родилась 24.11.1955 годав селе Ахмат Краснокутского района Саратовской области. В 1960 г. наша семья переезжает жить в рабочий посёлок Красный Кут. За лето родители построили большой новый дом по переулку им. Куйбышева № 88.Отец работал бригадиром на стройке, а мама занималась моим воспитанием. В 1962 г. пошла в первый класс школы №3. |

В 1965 г. открыли новую школу – школу №1, куда я и перешла учиться. Учёба давалась легко. Увлекалась шахматами. Окончила музыкальную школу в 1970 г.

В 1973г. окончила Краснокутскую среднюю школу №1. С детства мечтала стать учителем английского языка.

В 1973 г. поступила в Саратовский Государственный Педагогический Институт.

В 1978 г. закончила факультет иностранных языков по профессии учитель английского и немецкого языков в Саратовском Государственном Педагогическом Институте.

Стаж работы в школе- около 40 лет.

Работала в школе № 1, СПТУ-64 , в Краснодарском Государственном Университете.

В настоящее время работаю в лицее – интернате № 5 ОАО «РЖД».

Место жительства– с. Ахмат.

Муж:Мельников Александр Владимирович.

Две дочери: Мария и Татьяна, два внука: Дмитрий и Алексей и внучка Ирина.

Мир увлечений:вязание спицами и крючком.

Люблю читать классическую литературу и слушать классическую музыку.

Гимн Ахмату

29.06.2017 г.

Гимн Ахмату

29.06.2017 г.

Мне селом Ахматом как же не гордиться?

Мне ведь здесь когда-то довелось родиться…

Хлеб на поле нашем дружно колосится.

Песня жаворонка в воздухе струится.

Летом дел - так куча, сельские заботы,

Сад и огороды - летние хлопоты.

Мальчик – пострелёнок бегает по лужам,

Солнышко садится. Людям отдых нужен.

Еруслан с Гашоном кормят летом рыбой.

Я стою на поле: «Как же здесь красиво!»

Ива над рекою – прутья для корзинок.

Глина возле речки для горшков и кринок.

Был завод кирпичный, мельницы у речки.

Строили умельцы в каждом доме печки.

Женщины – хозяйки хлеб в них выпекали,

Хлебом всех кормили, нищим подавали.

Быт моей деревни прост, но интересен.

Сельский воздух, право, очень уж полезен.

Молочко Буренок, яйца, масло, сало –

Сельские продукты. Честь, хвала и слава!

Слава хлеборобам и дояркам слава

На таких умельцах держится держава!

Корни дуба (мой Ахмат)

Дубы – одни из самых известных и почитаемых деревьев. В мифологии всех народов их наделяют особым статусом. Это дерево считается олицетворением могущества, силы, долговечности и мудрости. Ветви дуба – широко распространенный геральдический элемент, украшавший гербы городов и дворянских родов Европы. Такая популярность объясняется уникальными свойствами этого дерева: долговечностью, а также прочностью и твердостью древесины. С этими свойствами дуба люди ассоциировали нерушимость договоров и преемственность традиций, поэтому именно под дубом, по преданиям, заключались исторические перемирия, проводились суды или магические ритуал.

Чьи мы потомки? Кто были первые поселенцы нашего села, края? О чем пишет история? Что об этом говорят старожилы?

У каждого села есть своя история образования. Есть она и у села Ахмат. Датой основания села считается 1885 г.,но статус «село» относится к 1898 г., в этом году была открыта церковь.

Когда-то через наши степи осуществлялся транзит восточных товаров, скота для торговли, соли из озера Эльтон и рыбы. Волга и все её притоки были богаты рыбой.

На пути караванов и кочевников были многочисленные реки, переправы и броды, которые еще с бронзового века контролировались двумя – тремя поселениями, связанными между собой.

Многовековые набеги кочевников на Русь вынудили правителей тех лет укрепить границы страны. Большими крепостями – заставами были Саратов, Самара, Камышин. После распада Золотой Орды образовались многочисленные племена кочевников, которые разоряли русские земли вплоть до XVIII века.

По нашим бескрайним степям в то время кочевали ногайцы – потомки Золотой Орды, а также крымские татары, калмыки, киргизы и казахи.

Золотоордынский хан Ахмат со своим многочисленным войском шел на Русь, оставляя позади себя на берегах рек стойбища, которые охранялись оседлыми татарами.

Переправившись через Волгу, хан Ахмат дальше идти не отважился. На его пути стояли хорошо укрепленные крепости. Его становище было на правом берегу Волги. Разорив поместья и селенья, он повернул назад в степи левобережья. Получив отпор, кочевники утратили боевой дух и все больше приобщались к оседлой жизни. Они заводили семьи, разводили скот, строили глинобитное жилье. Это был первый приток поселенцев наших степей.

В 1667-71 годахна Дону и Волге вспыхнуло народное восстание казачества под предводительством Степана Разина. В эти же годы в церкви произошел раскол. По этой причине основу войска С. Разина составили беглые казаки, раскольники, которые преследовались официальной церковью. После подавления восстания многие беглецы осели в лесистой местности правобережной Волги, а по малым рекам образовались целые скиты староверов.

Следующий приток беглых крепостных в наши степи был после усиления налогового гнета, рекрутчины, барщины и принудительного рабского труда на стройках во времена царствования Петра I. Правительство издавало несколько указов о поимке беглых и жестоком наказании их. Но остановить этот поток было уже невозможно.

Крестьяне распахивали земли, обзаводились скотом, строили мельницы, устраивали ульи.

После издания Екатериной II манифеста «О позволении иностранцам…выходить и селиться в России» началась колонизация Поволжья. Колонистов, в основном немцев и украинцев, селили по округам, чтобы избежать «всякую вражду между разноверцами от излишней ревности к вере». Иностранцы католики и лютеране первым делом строили церкви - «Kirche». Их селения быстро разрастались, поглощая уже существующие селения русских крестьян.

Здесь нужно выделить три вида колонизации. Это вольная, правительственная и владельческая. Именно владельческая колонизация вынуждала крестьян уходить с уже обжитых мест. При ней земли Поволжья продавались помещикам вместе с жившими на ней крестьянами.

Документы тех времен говорят: «в крепостное состояние было переведено 80 тыс. душ мужского пола». Две тысячи из Поволжских селений, в том числе Ахмат, Бобровка, Студёнка были проданы прокурору Обольянинову. Владельцами земель Поволжья были Нарышкины, Шереметьевы, Зубовы.

Но крестьяне, познавшие вкус вольной жизни, не хотели возвращаться в крепостничество. Начались крестьянские волнения.

Вспомним имена С. Разина и Е. Пугачева и сделаем вывод о том, что бунтарский дух всегда присутствовал на Волге. Правительство вынуждено было провести реформу «по улучшению быта помещичьих крестьян». Чтобы ускорить реформу, был создан комитет из дворян, куда входил и предводитель Волжских дворян Ершов.

Помещики восприняли предстоящее освобождение крестьян «как несправедливое лишение их собственности». Они ревностно отстаивали свои интересы, желая свести к минимуму возможные потери и как можно больше получить выгоды. В результате крестьяне получили по 3.2 десятины земель на мужскую душу, по 6 руб. с души годового оброка, выкупной суммой в 110 рублей», т.е. крестьяне вышли на свободу малоземельными и задавленными обременительными для них выкупными платежами. Это заставляло их быть зависимыми от прежних владельцев.

1861 г. – годотмены крепостного права. Началась массовая миграция крестьян на пустующие земли левобережья.

Крепостничество не распространялось на колонистов, вольных казаков, приглашенных для охраны городов – крепостей в смутное время.

Указом 1763 г.они получили льготы при поселении в степных районах, куда еще не дошли помещики. Поселения колонистов разрастались. Хозяйство вели они самостоятельно. Их не принуждали ходить на барщину.

Не желая утратить свой уклад и веру, многие семьи вынуждены были покинуть свои жилища и перебираться на новые места, позволяющие им жить независимо от помещиков и правительства.

|

|

Рыбаки и солевозы тесно сотрудничали: рыбаки скупали соль у солевозов, и наоборот. На берегах реки Еруслан были и становища кочевников, которые были пунктами обмена товаров. Здесь было много переправ, через которые гнали скот для продажи. Обратно везли хлеб, зерно, муку |

.

|

|

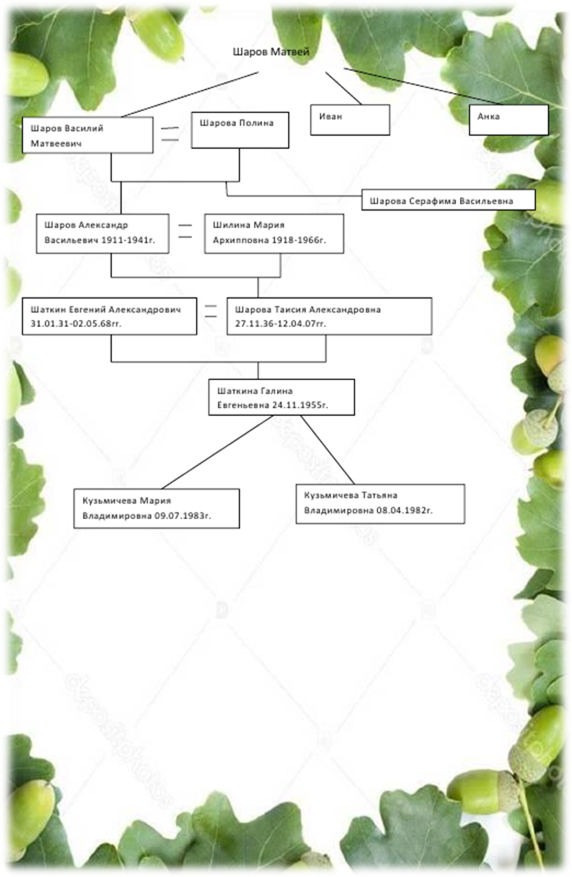

Я родилась вс. Ахмат Краснокутского района Саратовской области в 1955 году. Мой дом в селе Ахмат, построенный моим прадедом В.М. Шаровым. Дом находится на улице им. Н.Г. Чернышевского № 15. |

|

|

|

|

Спутниковый снимок села Ахмат Красноармейского района

|

|

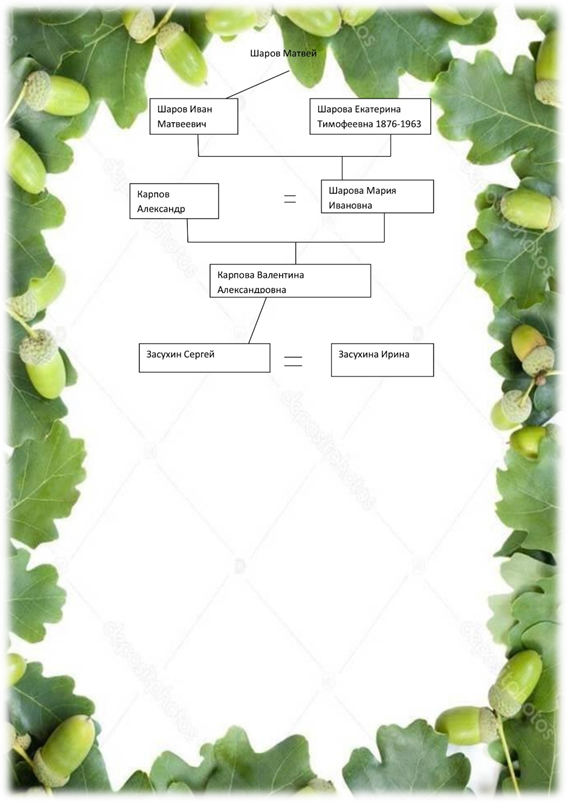

Генеалогическое древо моей семьи, как по отцовской, так и по материнской линии глубоко уходит в историю старого Ахмата Красноармейского района Саратовской. В Саратовской области существуют два села Ахмат: один на правом берегу матушки - Волги (мы, ахмачи, называли его Старый Ахмат), а другой - на левой стороне, вКраснокутском районе. История создания села передается из поколения в поколение, от отца к сыну, от сына к внуку. Так и я, родившись в староахматской семье, вместе с материнским молоком впитала любовь к своему краю, гордость за свою малую родину.

С самого раннего детства я слышала рассказы стариков о старом Ахмате и основании нового Ахмата, ведь я родилась ровно через 70 лет после его становления, а очевидцы еще были живы. Я сравнивала эти рассказы с материалами из Википедии, с различными другими источниками и с рассказами старожилов из старого Ахмата. Противоречий почти нет.

Ахмат - село в Красноармейском районе на высоком холмистом правом берегу Волги, изрезанном оврагами. Почва суглинистая и каменистая. Основано выходцами села Воскресенское в 1740 г.(по другим архивным данным, датой основания села считается 1709 г.) Крестьяне занимались хлебопашеством, скотоводством, судопромышленностью, рыболовством, плетением корзин из ивовых прутьев и многим другим. Близ села находится высокая гора, возвышающаяся на 260 метров над уровнем моря. Это Ахматская гора. Название её старинное и встречается ещё у Олеария (настоящая фамилия Эльшлегер Адам (1599-1671 гг.),путешественника, в заметках о путешествии в 1636 г.

Ахматская гора

|

|

|

|

Городецкое поселение железного века.

|

1921 году учены – археологи обнаружили на берегу Волги у села Ахмат крупную стоянку медного века, а более современные поселения были основаны городецкими племенами уже железного века. Во времена татаро-монгольского нашествия на Русь территория современного Красноармейского района входила в состав Золотой Орды. |

В то время татарский хан Ахмат в 15 векена берегу Волги (при впадении реки Стрелицы в Волгу) обосновал стан, ставший потом селом Ахмат Хан Ахмат- это тот самый хан, который совершил последний поход на Москву в 1480 г.при великом князе Московском Иване, отказавшемся в 1476 г.платить Орде ежегодную дань. Сыновья: Муртаза, Сайид-Ахмад II и Шейх-Ахмед, которые порой конкурировали друг с другом. Другие сыновья Ахмата обычно оставались в фарватере политики братьев. Поднять упавшее значение орды задумал хан Ахмед, сын Кичи-Ахмеда, называемый в наших летописях Ахматом. Впервые он упоминается у нас под 1460 г.,когда он подступил к Переяславлю - Рязанскому, но должен был отступить с позором.

|

Ахмед, хан Большой Орды Ахма́т (в восточных источниках Ахме́д, в русских летописях Ахмат) Əxmət, Әхмәт, (тат.) Годы жизни: ? - 6 января 1481 Годы правления: 1465 - 1481Отец: Кичи-Ахмед (Кучук-Мухаммед) Мать: ? Жёны: |

Это не помешало ему заявлять самые дерзкие требования относительно дани. Он пришел к власти в 1465 г., восстав против своего брата хана Махмуда, правившего Большой Ордой с 1459 года. В 1472 году Ахмат, заключив союз с польским королем Казимиром IV, направленный против московского великого князя Ивана III Васильевича, который прекратил выплату дани в Орду, напал на русские земли, но безуспешно. В 1476 годуАхмат отправил к Ивану III посольство. Ахмат предложил московскому великому князю признать зависимость от Большой Орды, хотя соотношение сил было не в пользу Орды. Посол Бучук от имени Ахмата потребовал выплату дани, но получил категорический отказ. В 1480 г. Ахмат двинул свою орду в Россию, думая напомнить ей времена Батыя. Но польский король не мог помочь хану, так как союзник Москвы, перекопский хан Менгли-Гирей, вторгся в Литовскую Подолию; Ахмеду пришлось действовать одному. Русское войско и татарская рать расположились друг против друга на противоположных берегах р. Угры, не решаясь на переправу. Когда река начала замерзать, Иван III решился отступить, несмотря на то, что в Москве начались волнения посадских людей, настаивавших на активном сопротивлении Ахмату. |

В свою очередь и татарское войско стало отступать, так как Ахмат получил известие, что нa беззащитный Сарай сделали нападение звенигородский воевода Василий Ноздреватый и крымский царевич Нур-Девлет.

Неудача этого похода означала окончательное освобождение Руси от татарского ига.

Ахмат враждовал с ногайцами, бежал к Азову и там 6 января 1481 годав устье Донца был убит их союзником сибирским (тюменским) ханом Ибаком (Ибрагимом) и ногайскими мурзами Мусой и Ямгурчи.

Золотая орда пала. Сыновья Ахмеда удержались в Астрахани, образовав Астраханское царство, но они влачили уже жалкое существование. Это царство было завоевано Иваном Грозным в 1554 году. (Ахмат-все монархи мира.Интернет – ресурсы)

|

|

После неудачных попыток перейти реку Угра (приток Оки) в течение двухмесячного стояния хан Ахмат не отважился на решительные действия против хорошо вооружённого русского войска, имевшего в то время первые пушки, и 11 ноября 1480 г.отступил, признав тем самым независимость Русского государства и положив конец татаро–монгольскому игу. В 1471 годуотряд вятчан, в то время не зависимых от Москвы, спустился вниз по Каме и Волге и разорил Сарай. Ближайшая гора и остров также названы в честь ордынского правителя. |

Первыми это исследовали члены СУАК С.А. Щеглов, Г.Г. Дыбов и В.А. Малоземов при содействии управляющего имением графа Д.А. Олсуфьева А.П. Мегалова.

Спустя два века Ахмат и окрестные леса заселили спасавшиеся от гонений старообрядцы, а также беглые крепостные. От ахмачей - старожилов я слышала, что после разгрома часть вольницы Степана Разина тоже осела в с. Ахмат.

В областном краеведческом музее г. Красноармейск есть документы, подтверждающие, что царское правительство призывало казаков в мятежные поселения для охраны и сохранения спокойствия. В 1730 годуиз села Воскресенское Вольского уезда переехало много людей в село Ахмат Камышинского уезда. Были и беглые крепостные крестьяне.

|

Краеведы считают, что дальние предки основателей волжского Ахмата – смелые и предприимчивые землепроходцы из Нижнего Новгорода. В истории они остались как ушкуйники (от названия морских и речных судов). Они обитали в бассейне Верхней и Средней Оки (приток р. Волга) и объединились в восточнославянский племенной союз. Их звали вятскими или вятичами. Они никому не подчинялись: ни Москве, ни Золотой Орде. |

Ушкуйники. Картина С. М. Зейденберга. Фото: wikipedia.org |

Сохранились поговорки: «Когда Колумб открыл Америку, там уже было семеро вятских мужиков», «Мы вятские – парни хватские», «Мы, вятские, девки хватские, и по сторонам глазами зырк, аж мороз по коже пробирает». Вятичи тоже старообрядцы. В селе Ахмат тоже бытует поговорка: «Ахматские – парни хватские». Так кто же они – ушкуйни? Своё прозвище ушкуйники получили по имени кораблей, на которых плавали — ушкуев. Это были легкие, маневренные и скоростные суда, которыми можно было управлять как веслами, так и с помощью парусов. Их название, по одной из версий, происходитот поморского слова «ошкуй» — полярный медведь. На высоком носу ушкуев красовалась вырезанная из дерева голова именно этого животного. В одну ладью могло поместиться до 30 человек. На этих судах ушкуйники и совершали свои стремительные походы, многие из которых изменили ход истории.Первые ушкуйники появились в IX–XI векахв Новгородской республике. Так стали называть профессиональных воинов, которые объединялись в вооруженные дружины. Одни исследователи называют ушкуйников первым русским спецназом, служившим Новгородской республике, защищая ее от внешних угроз. Другие — русским вариантом викингов, перенявшим в результате тесных контактов их стиль поведения, по сути — пиратами, руководствовавшимися исключительно своими интересами и работавшими ради наживы. Третьи видят в ушкуйниках первооткрывателей и покорителей новых земель, предшественников Ермака с его казачьими отрядами. Четвертые — профессиональных наемников, которых финансировали новгородские купцы, чтобы собирать дань на подконтрольных им территориях и охранять торговые караваны.

Сказ об ушкуйниках «Уймите Ушкуйников!» (интернет – библиотека)

Русские князья признали власть Ордынских ханов, покорно платили дань и по первому окрику смиренно ехали в Орду на расправу. Православная церковь объявила татар «божьей карой», посланной за грехи русских людей. А можно ли было бороться с божьей карой? Православная церковь молилась и заставляла молиться верующих за здравие «татарского царя». Русские князья признали власть Ордынских ханов, покорно платили дань и по первому окрику смиренно ехали в Орду на расправу. Православная церковь объявила татар «божьей карой», посланной за грехи русских людей. А можно ли было бороться с божьей карой? Православная церковь молилась и заставляла молиться верующих за здравие «татарского царя».

|

|

1366 годот Рождества Христова. Москва. Деревянный великокняжеский терем. Краснорожий ханский посол кричит, брызгая слюной, на молодого князя Дмитрия. Князь бледен, смотрит в половицы. Что же случилось? Дань Москва платит исправно, соседей в тот год не обижала. |

Может, тверской князь донос в Орду написал? Нет, Дмитрий все понял без толмача, услышав только одно страшное слово — «ушкуйники».Опять по Орде все уничтожающим смерчем прошлись ушкуйники. Опять ханские рати побиты. Посол грозит, топает ногами, в его словах гнев, но в глазах страх. И это полу приказ, полу мольба — «Уймите ушкуйников».

Что же это за грозная сила — ушкуйники? Может, народ какой? Да просто мужики новгородские, люди вольные. Слава о новгородской вольнице давно шла по Руси. Былинный герой Василий Буслаев был популярен не меньше богатыря Ильи Муромца. Давно уже молодцы новгородские освоили русский север. К середине XIV векана севере границы Новгородской республики перевалили за Уральский хребет. По рекам и морям новгородские молодцы двигались на судах — ушкуях, за что и получили прозвище — ушкуйники. Некоторые лингвисты (например, Фасмер. «Этимологический словарь русского языка». М., 1973 г.) считают, что слово «ушкуй» произошло от древневепского слова «лодка». Но более вероятно, что суда были названы по имени полярного медведя — ушкуя. Кстати, это название полярного медведя было у поморов еще в XIX веке.Косвенным аргументом в пользу второй версии служит то, что норманны называли свои боевые суда «морскими волками». Часто ушкуи украшались головами медведей. Так, в новгородской былине в описании корабля Соловья Будимировича сказано: «На том было соколе-корабле два медведя белые заморские».

|

|

|

Ушкуи использовались как военные и торговые суда. Но в историю они вошли как военные корабли новгородской вольницы — ушкуйников. Походы ушкуйников начались где-то в конце XIII века. Первый же их большой поход датируется 1320 годомво время войны Господина Великого Новгорода со шведами. Дружина Луки Варфоломеевича на морских ушкуях прошла Северной Двиной, вышла в Белое море, а затем в Северный Ледовитый океан и разорила область Финнмаркен, расположенную от южного берега Варангер - Фьорда до района г. Тромсе. В 1323 г.ушкуйники, пройдя тот же путь, напали на соседнюю с Финнмаркеном северонорвежскую область Халоголанд. Походы ушкуйников внесли свою лепту в войну, и в 1323 г. шведы заключили с Новгородом компромиссный Ореховецкий мир. В 1348 г. шведы вновь решили напасть на Новгородскую республику. Король Магнус обманом взял крепость Орешек.

|

|

В ответ в 1349 г. последовал морской поход ушкуйников на провинцию Халоголанд, в ходе которого был взят сильно укрепленный замок Бьаркей. Поход короля Магнуса стал последним из «крестовых походов» шведских рыцарей на земли Великого Новгорода. |

Затем свыше 100 лет на севере Руси не было серьезных военных действий. Ушкуйники же обратили свои взоры на юго-восток, на Золотую Орду. В жилах новгородцев текла кровь русских и варягов, которым при Игоре и Олеге платил дань византийский император, а при Святославе покорилась вся Волга и Каспий. И ушкуйники решили впредь не мелочиться с нищими норвежцами, а заставить платить дань Золотую Орду.Первый крупный поход на татар ушкуйники предприняли в 1360 г. С боями прошли по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джуке-тау близ современного города Чистополя). Захватив несметные богатства, ушкуйники вернулись назад и начали «пропивать зипуны» в городе Костроме. Но хан Золотой Орды Хидырбек отправил послов к русским князьям с требованием выдачи ушкуйников. Перетрусившие князья (суздальский, нижегородский и ростовский) тайно подошли к Костроме и с помощью части ее жителей захватили ничего не подозревавших ушкуйников. Князья поспешили выдать ушкуйников на расправу хану. Затмил страх перед татарами князьям не только совесть, но и разум. Ведь такие вещи ушкуйники не спускают. Взяли они и сожгли Нижний Новгород, а Кострому — так стали грабить почти каждый раз, как проплывали мимо. Но эти, так сказать, карательные меры не отвлекали ушкуйников от основной задачи — борьбы с Ордой. В 1363 г. ушкуйники во главе с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Лепой вышли к реке Оби. Здесь их рать разделилась — одна часть пошла воевать вниз по Оби до самого Ледовитого океана (Студеного моря), а другая пошла гулять по верховьям Оби на стыке границ Золотой Орды, Чагатайского Улуса и Китая. По масштабам их путешествия не уступят и Афанасию Никитину.

|

|

В 1348 г.шведы вновь решили напасть на Новгородскую республику. Король Магнус обманом взял крепость Орешек. В 1366 г. они с тем же воеводой Александром Абакуновичем уже оперируют на среднем течении Волги. Опять летит ханская жалоба московскому князю. Димитрий шлет грозную грамоту в Новгород. А новгородские бояре хитры, отвечают, как ведется на Руси, отпиской — «Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман». По мнению новгородцев, бить басурман было дело житейское, а насчет своей непричастности бояре слукавили. |

Действительно, основную массу ушкуйников составляла новгородская голытьба и пришельцы с низу (Смоленск, Ярославль, Тверь), но в большинстве случаев ими руководили опытные новгородские воеводы Осип Варфоломеевич, Василий Федорович, тот же Абакунович и др. Оружием и деньгами ушкуйников снабжали богатые новгородские купцы, причем не безвозмездно — вернувшись, ушкуйники щедро делились добычейС 1360 по 1375ушкуйники совершили восемь больших походов на среднюю Волгу, не считая малых налетов. В 1374 г.ушкуйники в третий раз взяли город Болгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай — столицу Золотой Орды.

|

В 1375 г. новгородцы на семидесяти ушкуях под началом воевод Прокопа и Смолянина явились под Костромой. Московский воевода Александр Плещеев с пятью тысячами рати вышел навстречу им. У Прокопа было всего полторы тысячи ушкуйников, но он их разделил на две части: с одной вступил в бой с |

|

|

|

московской ратью, а другую отправил тайно в лес в засаду. Удар этой засады в тыл Плещееву решил дело. Москвичи разбежались, а ушкуйники в очередной раз взяли Кострому. Отдохнув пару недель в Костроме, ушкуйники двинулись вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай-Берке. Причем правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато ханская столица Сарай-Берке была взята штурмом и разграблена. |

||

|

|

Тем не менее несмотря на шантаж московских князей, ушкуйники продолжали свои походы. В 1392 г. они опять взяли Жукотин и Казань. В 1409 г.воевода Анфал повел 250 ушкуев на Волгу и Каму. Между тем в начале 70-х годов XIV векаопорным пунктом ушкуйников сделался Хлынов — крепость на реке Вятке. Высшая власть в Хлынове принадлежала вечу. В отличие от Новгорода и Пскова хлыновское вече никогда не приглашало к себе служилых князей. |

|

|

Для командования войском вече выбирало атаманов («ватманов»). Географическое положение Хлынова облегчало его жителям походы как в Предуралье и за Урал, так и на булгар и Золотую Орду.Окончательно покончить с Хлыновым Москве удалось лишь в 1489 г.,когда Иван III двинул на Вятку 64-тысячное войско под началом воевод Данилы Щени и Григория Морозова. |

|

|

Были в войске и казанские татары под предводительством князя Урака. По приказу Ивана III с Хлыновым поступили, как раньше с Новгородом: большая часть жителей была выселена в московские города, вместо них поселены жители московских городов, а главных «крамольников» казнили. 1 сентября повезли пленное население Хлынова в московские пределы. Великий князь велел их расселить в Боровске, Алексине и Кременце, где им были даны усадьбы и земли, торговых же людей поселили в Дмитрове. Часть вятичей была поселена даже в подмосковной слободе: нынешнее московское село Хлыново свидетельствует об этом поселении.

Так было покончено с последним оплотом ушкуйников. Однако спасшиеся из Хлынова ушкуйники обосновались на Волге в районе современного города Камышина. Как писал в 1915 г. известный историк казачества Е.П. Савельев: «Вот в этих-то местах, согласно памяти народной, выраженной в песне волжско-донской вольницы — «Как пониже-то, братцы, было города Саратова, а повыше-то было города Камышина, протекала Камышинка река…», и нужно искать первые становища хлыновцев, бежавших от порабощения московских князей. Торговые караваны давали случай этой вольнице приобретать «зипуны», а пограничные городки враждебных Москве рязанцев служили местом сбыта добычи, в обмен на которую новгородцы могли получать хлеб и порох.

При движении на Дон с Днепра Черкасов, белогородских и старых азовских казаков новгородцы спустились вниз реке до самого Азова, смешались с другими казацкими общинами и таким образом положили основание «Всевеликому Войску Донскому», с его древним вечевым управлением. Казаки-новгородцы на Дону — самый предприимчивый, стойкий в своих убеждениях, даже до упрямства, храбрый и домовитый народ.

Говор современных новгородцев, в особенности коренных древних поселений, во многом сходен с донским, жителей 1-го и 2-го Донских округов. Как те, так и другие звук «щ» не выговаривают, а заменяют его двойным «ш», например, ишшо, ишшобы, пешшаный, пешшинка, што (что), пишша и пишта (пища) и проч. Вместо «жд» всегда почти употребляют: Рожество, Одежа, надежа (надежда), дож и проч. Вместо «к» всегда «х», в словах: хрешшенье, дохтур и др.

Также: скусно, свиток и твиток (цветок), сумлеваться, сусел, укунуться, анагдась, глыбоко, быдто, кружовник, ослобонить, некрут, антиллерия, дака (дай-ка), ухи, польга (польза), слухать, верьх, и верьхи (верхом), молонья (молния), женыпина, болесть, ужасть, жисть, скупердяй, панафида (панихида), трухмал, лясы точить, ну те к ляду, сиверка, сивер, исть (есть) и др.

Новгородцы лучше, чем москвичи, знали древние сказания о начале Руси и ее славных витязях-богатырях. Язык их деловых бумаг, как и старых донских казаков, чище московского и отличается от последнего как чистотой, так и образностью выражений.

Новгородцы также занесли на Дон названия: атаман, стан, ватага, ильмень (общее название большого чистого озера) и др.».

|

Итак, на Руси ушкуйники были забыты окончательно. Но их никогда не забывали татары. Вот, к примеру, монография Альфреда Хасановича Халикова («Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария». Академия наук Татарстана. Казань, 1994). Ох, как не нравятся автору «разбойные походы новгородских ушкуйников, например в 1360, 1366, 1369, |

|

1370, 1371 гг.»«1391–1392 гг. — массированный поход новгородцев и устюжан на Вятку, Каму и Волгу, взятие ими Жукотина и Казани».

В Ахмате лет двадцать тому назад наши дедушки и бабушки ещё говорили:

|

Надёжа – надежда ( в Ахмате есть фамилия Надеждин ) Одежа - одежда Кружовник – крыжовник Лясы точить – болтать |

укунуться – окунуться скупердяй – жадный человек котух – сарай баз – двор для скота глыбоко – глубоко

|

Фамилии жителей сел в Ахмате имеют новгородские корни: в Ахмате есть фамилии Чудиновы и Бухарины.

Забытые этнонимы «чухонец» и «чудин» дали начало многим фамилиям. Это Чудины, Чудиновы, Чухонины, Чухновы, Чухонцевы и так далее.

Словом «бухара», ударение в котором приходится на вторую гласную, в Новгороде

называли жалящих насекомых – ос и пчел. Такое мирское прозвище могли дать

острому на язык человеку, а его потомкам тогда достались бы

фамилии Бухарины или Бухаровы, не имеющие ничего общего со

среднеазиатским городом.

Источник: Какие русские фамилии имеют новгородское

происхождение

© Русская Семерка russian7.ru

Об именах: Среди православных имен бесспорное лидерство принадлежит Ивану. За ним следует Юрий в новгородской форме Гюргий. Замыкает тройку лидеров Григорий. Далее по убывающей: Петр, Михаил (в новгородской форме Михаль), Семен, Федор, Василий (Василь), Степан, Яков и др.

Эти имена были очень популярны и в Ахмате.

Сказ о Шаровых первых насельниках села Ахмат

Нина Николаевна Шарова из г. Красноармейск рассказывала о том, что ей поведал в своё время её дед Иван, живший в селе Ахмат (Старый Ахмат). В карточной игре московский помещик проиграл свою крепостную. Её отец бежал, спасая дочь. Они скрылись в селе Ахмат, положив начало становлению деревни Ахмат. В память об этом ближайшая гора получила название Шарова гора, а ближайшее урочище было названо Шаровоурочище

Есть легенда о том, что в смутное время восстания Степана Разина один из его отрядов возглавила Шарова, та самая девчонка, которую помещик проиграл в карты. Подтверждение данных событий можно увидеть на картинах художника Г.П. Лапаксина.

|

«Шарово урочище» Г.П. Лапаксин.

|

«Шарова гора» Г.П. Лапаксин.

|

Из истории села Ахмат

Емельян Пугачев также активно поддерживал приверженцев старой веры. Н. С. Соколов пишет в своём исследовании раскола в Саратовском крае о том, что «…раскольники в значительной мере содействовали пугачёвскому движению, которое было для них возрождением движения Разина и представляло несколько шансов на счастливый исход их безмолвной, но упорной борьбы с господствующей властью…». Датой основания русского владельческого села, согласно данным Саратовской губернской земской управы, считается 1709 год. В 1751 годув селе построили первую православную церковь.

Старообрядческое село Ахмат

А в 1700 г. началось массовое заселение села староверами. Все это внесло в быт села свою культуру и веру. Меня всегда это интересовало. Мне приходилось общаться со священниками как старообрядческих, так и православных церквей. В русской церкви раскол произошёл во время правления Патриарха Никона.

|

Церковь Воскресения Христова в селе Ахмат, дом священника,

|

Патриарх Никон1605 - 1681 |

Патриарх Никон (в миру Никита Минич Минин) родился в мае 1605 г. в нижегородской крестьянской семье. В 12 лет будущий патриарх покинул отчий дом и поступил в Макариев Желтоводский монастырь. В 1625 г. по настоянию отца Никита женился и начал вести хозяйство в Москве. Однако семейная жизнь не приносила счастья — все трое детей скончались один за другим — и Никита Минин уговорил жену принять постриг, а сам отправился на Соловки. После принятия пострига на Соловках, в 1643 г. Никон стал игуменом в Кожеезерском монастыре. В 1646 г. за сбором милостыни приехал в Москву. Знакомство с молодым московским государем Алексеем Михайловичем стало ключевым событием в жизни Никона. Царь назначил его архимандритом Ново-Спасского монастыря в Москве, где была родовая усыпальница Романовых.

В 1649 г.Никон был избран митрополитом Новгородским, а уже на следующий год он столкнулся с первым серьезным испытанием. Голод, а затем и бунт в Новгородской земле потребовали от него большого мужества и стойкости. В 1652 г. после смерти патриарха Иосифа царь предложил Никону стать патриархом.

Роль патриарха в Московском государстве XVII в. была чрезвычайно велика. Он мог выступать заступником невинно осужденных, пенять царю за его неправды, судить и миловать людей в духовных вопросах. Более того, желая показать степень своего доверия и уважения Никону, Алексей Михайлович фактически сделал его своим соправителем.

Влияние Патриарха Никона на гражданские дела было весьма велико. При активном содействии Патриарха Никона в 1654 г. состоялось историческое воссоединение Украины с Россией. Земли Киевской Руси, некогда отторгнутые польско-литовскими магнатами, вошли в состав Московского государства. Это привело в скором времени к возвращению исконно православных епархий Юго-Западной Руси в лоно Русской Церкви. Вскоре с Россией воссоединилась и Белоруссия. К титулу Патриарха Московского «Великий Государь» присоединилось наименование «Патриарх всея Великия и Малыя и Белыя России».

Как глава Русской Православной Церкви, Никон всячески поощрял церковное строительство. При нем были сооружены богатейшие монастыри Православной Руси: Воскресенский под Москвой, именуемый «Новым Иерусалимом», Иверский Святоозерский на Валдае и Крестный Кийостровский в Онежской губе.

Введенные Никоном изменения в рукописные церковные книги, равно как и вмешательство нового патриарха в установленный обряд богослужения стали основой массового недовольства его деятельностью. Церковный собор 1666 г.лишил Никона патриаршества и сослал его в отдаленный Ферапонтов монастырь. В 1676 г. Никон был переведен в Кирилло-Белозерский монастырь. Отметим, что Собор 1666 г. одобрил нововведения Никона. Причиной же его низложения и изгнания следует считать его претензии на первенство власти патриарха в светской жизни страны.

Низложенный Патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет. Перед смертью царь Алексей Михайлович в своем завещании просил у Патриарха Никона прощения. Новый царь Феодор Алексеевич принял решение о возвращении Патриарху Никону его сана и просил его вернуться в основанный им Воскресенский монастырь. 17 августа 1681 г. по пути в Москву Патриарх Никон умер. Он был погребен с подобающими почестями в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. В сентябре 1682 г. в Москву были доставлены грамоты всех четырех Восточных Патриархов, восстанавливавшие Никона в сане Патриарха всея Руси.

В 1652 годумитрополит Никон был избран в патриархи. Он вступил в управление русской церковью с решимостью восстановить полное согласие ее с греческой церковью, уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. В сознании этого долга патриарх Никон приступил к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов по греческим образцам. В 1653 годуперед великим постом им был разослан указ о том, сколько следует класть земных поклонов при чтении великопостной молитвы святого Ефрема Сирина (четыре вместо 16), предписывая также креститься тремя перстами. Затем предметом его критики стали русские иконописцы, которые отступили от греческих образцов в писании икон и применяли приемы католических живописцев. Далее он ввел вместо древнего одноголосного пения многоголосное, а также обычай произносить в церкви проповеди собственного сочинения — в древней Руси видели в таких проповедях признак самомнения. Никон сам любил и умел произносить поучения собственного сочинения.

Также на богослужении вместо пения "Аллилуйи" два раза было велено петь три раза. Вместо обхождения храма во время крещения и венчания по солнцу было введено обхождение против солнца. Вместо семи просфор на литургии стали служить на пяти. Вместо восьмиконечного креста стали употреблять четырехконечный и шестиконечный. По аналогии с греческими текстами вместо имени Христа Исус в новопечатных книгах патриарх приказал писать Иисус. В восьмом члене Символа веры ("ВДуха Святого Господа истинного") убрал слово "истинного".

Нововведения были одобрены церковными соборами 1654-1655 годов. В течение 1653-1656 годовна Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.

Недовольство населения вызвали насильственные меры, с помощью которых патриарх Никон вводил в обиход новые книги и обряды. Первыми за "старую веру" против реформ и действий патриарха выступили некоторые члены Кружка ревнителей благочестия. Протопопы Аввакум и Даниил подали царю записку в защиту двоеперстия и о поклонах во время богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, что внесение исправлений по греческим образцам оскверняет истинную веру, так как греческая церковь отступила от "древнего благочестия", а ее книги печатаются в типографиях католиков. Иван Неронов выступил против усиления власти патриарха и за демократизацию церковного управления. Столкновение между Никоном и защитниками "старой веры" приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов и другие противники реформ подверглись жестоким преследованиям. Выступления защитников "старой веры" получили поддержку в различных слоях русского общества, начиная от отдельных представителей высшей светской знати и заканчивая крестьянами. В народных массах живой отклик находили проповеди расколоучителей о наступлении "последнего времени", о воцарении антихриста, которому якобы уже поклонились царь, патриарх, и все власти и выполняют его волю.

Большой московский Собор 1667 годаанафематствовал (отлучил от церкви) тех, кто после многократных увещеваний отказался принять новые обряды и новопечатные книги, а также продолжал ругать церковь, обвиняя ее в ереси. Собор также лишил Никона патриаршего сана. Низложенный патриарх был отправлен в заточение — сначала в Ферапонтов, а затем Кирилло-Белозерский монастырь.

Увлекаемые проповедью расколоучителей, многие посадские люди, особенно крестьяне, бежали в глухие леса Поволжья и Севера, на южные окраины Русского государства и за границу, основывали там свои общины.

С 1667 по 1676 годстрана была охвачена бунтами в столице и на окраинах. Затем с 1682 года начались стрелецкие бунты, в которых раскольники играли немаловажную роль. Раскольники совершали нападения на монастыри, грабили монахов, захватывали церкви.

Страшным последствием раскола явились гари — массовые самосожжения. Самое раннее сообщение о них относится к 1672 году, когда в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700 человек. С 1676 по 1685 год, по документально зафиксированным сведениям, погибли около 20 000 человек. Самосожжения продолжались и в XVIII веке, а отдельные случаи — в конце XIX века

Главным результатом раскола явилось церковное разделение с образованием особой ветви православия — старообрядчества. К концу XVII — началу XVIII векасуществовали различные течения старообрядчества, получившие названия "толков" и "согласий". Старообрядчество разделилось на поповщину и беспоповщину. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств, они были расселены в Керженских лесах (ныне территория Нижегородской области), районах Стародубья (ныне Черниговская область, Украина), Кубани (Краснодарский край), реки Дон.

Беспоповцы жили на севере государства. После смерти священников до раскольного рукоположения они отвергали священников нового поставления, поэтому стали называться беспоповцами. Таинства крещения и покаяния и все церковные службы, кроме литургии, совершали избранные миряне.

Постепенно большинство старообрядческих согласий, особенно поповщина, утратило оппозиционный характер по отношению к официальной церкви. В 1800 годучасть старообрядцев-поповцев пошла на соглашение с официальной церковью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным епархиальным архиереям. Поповцы, не пожелавшие идти на примирение с официальной церковью, создали свою церковь. В середине XIX века они признали своим главой находившегося на покое боснийского архиепископа Амвросия, который центром старообрядческой организации сделал Белокриницкий монастырь (ныне территория Черновицкой области, Украина). В 1853 году была создана Московская старообрядческая архиепископия, ставшая вторым центром старообрядцев Белокриницкой иерархии. Часть общины поповцев, которые стали называться беглопоповщиной (они принимали "беглых" попов — перешедших к ним из православной церкви), не признала Белокриницкую иерархию. Вскоре в России были учреждены 12 епархий Белокриницкой иерархии с административным центром - старообрядческим поселением Рогожское кладбище в Москве

До 1685 годаправительство подавляло бунты и казнило нескольких вождей раскола, но специального закона о преследовании раскольников за веру не было. В 1685 году при царевне Софье был издан указ о преследовании хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, укрывателей раскольников вплоть до смертной казни (одних через сожжение, других мечом). Прочих старообрядцев приказано было бить кнутом и, лишив имущества, ссылать в монастыри. Укрывателей старообрядцев "бить батогами и, после конфискации имущества, тоже ссылать в монастырь". Во время гонений на старообрядцев был жестоко подавлен бунт в Соловецкой обители, во время которого в 1676 годупогибли 400 человек. В Боровске в заточении от голода в 1675 году погибли две родные сестры - боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова. Глава и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум, а также священник Лазарь, диакон Феодор, инок Епифаний были сосланы на Крайний Север и заточены в земляную тюрьму в Пустозерске. После 14 лет заточения и пыток они были заживо сожжены в срубе в 1682 году.

Патриарх Никон уже никакого отношения к гонениям на старообрядцев не имел — с 1658 годадо кончины в 1681 годуон находился сначала в добровольной, а затем в вынужденной ссылке. В конце XVIII векасами раскольники стали предпринимать попытки сблизиться с церковью. 27 октября 1800 годав России указом императора Павла было учреждено единоверие как форма воссоединения старообрядцев с Православной церковью. Старообрядцам, пожелавшим вернуться в синодальную церковь, было дозволено служить по старым книгам и соблюдать старые обряды, среди которых наибольшее значение придавалось двоеперстию, но богослужение и требы совершали православные священнослужители.

В июле 1856 годапо указу императора Александра II полиция опечатала алтари Покровского и Рождественского соборов старообрядческого Рогожского кладбища в Москве. Поводом послужили доносы, что в храмах торжественно совершаются литургии, "соблазняющие" верующих синодальной церкви. Богослужения проводились в частных моленных, в домах столичных купцов и фабрикантов.

16 апреля 1905 года, накануне Пасхи, в Москву пришла телеграмма Николая II, разрешающая "распечатать алтари старообрядческих часовен Рогожского кладбища". На следующий день, 17 апреля, был обнародован императорский "Указ о веротерпимости", гарантировавший староверам свободу вероисповедания. В 1929 годупатриарший Священный Синод сформулировал три постановления: "О признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им"; "Об отвержении и вменении, яко не бывших, порицательных выражений, относящихся к старым обрядам, и в особенности к двуперстию"; "Об упразднении клятв Московского Собора 1656 годаи Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православно верующих христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие". Поместный Собор 1971 годаутвердил три постановления Синода от 1929 года.

12 января 2013 годав Успенском соборе московского Кремля по благословению святейшего патриарха Кирилла была совершена первая после раскола литургия по древнему чину.

Крестное знамение

|

|

Для совершения крестного знамения нужно сложить вместе три перста правой руки: большой, безымянный и мизинец – в знак того, что мы веруем во Святую Троицу, а остальные два перста протянуть вместе(при этом средний перст несколько пригнуть) – в знак двух естеств в Богочеловеке Иисусе Христе: Божественного и человеческого. |

Осеняем себя Крестным знамением, полагая протянутые два пальца правой руки:

1) На лоб, - этим исповедуем, что истинная Глава наша есть Христос;

2) На живот (на уровне пояса), - этим исповедуем сошествие Господа на землю и рождение от Пречистой Девы Марии;

3) На правое плечо, - знак нашей веры в Воскресение Иисуса Христа из мертвых, в то, что Он вознесся на небеса и сел одесную Бога-Отца и царствует вместе с Ним;

4) На левое плечо, - в знак нашей веры в будущее Второе Пришествие Христово, когда Он придет судить живых и мертвых, отделив праведников от грешников.

За крестным знамением обычно следует поклон. Поклоны совершаются

в знак нашей любви и поклонения Богу и святым Его. Поклоны бывают поясные (до уровня пояса, в тексте означаются словом «поклон»), и земные (до пола, когда молящийся становится на колени, положив руки наподручник и склонив к ним голову, в тексте означается как «поклон земной»).

|

|

Совершить поклон нужно после крестного знамения, опуская свободно правую руку вниз, разжав пальцы. (Краткий Древлеправославный Молитвослов) Крест старообрядцев, как у Иисуса Христа на иконах, как молилась вся православная Русь со времен крещения Руси князем Владимиром. На обратной стороне старообрядческого креста «Да Воскреснет Бог! И разыдутся врази его». |

На службе все очень просто: мужчины в холщовой одежде, рубашки-косоворотки под пояс, женщины в платках и в одежде, закрывающей руки, грудь. Никто во время службы не ходит, не ставит свечи, не разговаривает. Все каноны и молитвы читают без сокращений

По сути, она есть то одеяние, которое употреблялось в Древней Руси в повседневном обиходе: кафтан или русская рубашка-косоворотка, носимая навыпуск и под пояс, для мужчин и сарафан для женщин. Одежда эта хранится в доме или в храме, в особо устроенном помещении. Женщина обязана также покрывать голову платком (а не шапкой или иным головным убором), который (по обычаю староверов Центральной и Северной России, а также Сибири) спереди не завязывается узлом, а по-особому закалывается булавкой. Платок должен быть из непрозрачной ткани, не ярким и не цветастым, а скромным и приличным для молитвы и пребывания в храме. Женщина должна покрывать голову так, чтобы не было видно волос. Размер платка должен быть таков, чтобы накрывались плечи и грудь. В дни воскресные и праздничные принято надевать платки белые и иных светлых тонов, в дни же постные (в том числе такие, как праздники Воздвижения Честнаго Креста, 27 сентября, и Усекновения Главы Иоанна Предотечи, 11 сентября) надевают платки черные и других темных тонов. Замужняя женщина под платком должна носить еще и повойник (кичку) — особый чепец, который благословляет

В дни воскресные и праздничные принято надевать платки белые и иных светлых тонов, в дни же постные (в том числе такие, как праздники Воздвижения Честнаго Креста, 27 сентября, и Усекновения Главы Иоанна Предотечи, 11 сентября) надевают платки черные и других темных тонов. Замужняя женщина под платком должна носить еще и повойник (кичку) — особый чепец, который благословляет ей священник с молитвой при Венчании.

|

|

|

Почти все эти наставления обязательны и для молящихся мужского пола. Кроме того, недопустимо входить в храм Божий «при галстуке» и в рубашке (сорочке), заправленной в брюки; а также нельзя в доме Божием, здороваясь, «подавать руку», особенно во время службы. И еще: если уж нет кафтана (для мужчин) и сарафана (для женщин), то должны мы стараться в обыденной одежде, находясь в храме, быть опрятны. Пальто, плащ, пиджак, жакет, кофточка — в чем бы ни были мы одеты, все должно быть застегнуто.

|

|

|

Той же цели — способствовать сосредоточению на молитве Богу — помимо одежды, служит и лестовка, которую должен иметь в руке, находясь в церкви, всякий молящийся.

На молитве подобает стоять прямо, держа ноги вместе, а не расставленными в стороны, но мысы стоп могут быть (для удобного стояния) несколько разведены. Руки же складываются на груди горизонтально, на уровне локтей, одна на другую, но правая должна быть поверх левой. Согласно одному из святоотеческих толкований, такое положение рук молящихся подобно сложению крыльев святых Небесных Сил безплотных, предстоящих страшному Престолу Господа Славы. Об этом было открыто в видении святому пророку Исаии: в благоговейном ужасе от величия Божия огненные Херувимы и Серафимы, имевшие по шесть крыльев, одной парой крыл закрывали лица, другой — ноги, а с помощью третьей пары летали (Ис. 6, 1-4). Именно поэтому, то есть чтобы выразить благоговение перед Божеством, подобное ангельскому, православные христиане-старообрядцы таким образом складывают на молитве руки.

Говоря о месте для молящихся в церкви, следует упомянуть и о том, что лицам мужского и женского пола необходимо во время службы стоять раздельно, в разных частях церкви.

В приходах, где много прихожан-мужчин, они, как правило, занимают переднюю, ближнюю к иконостасу, половину храма, женщины же стоят сзади. В прочих общинах мужчины обычно стоят перед правой половиной иконостаса.

|

|

Моя бабушка родилась в 1902году спустя 17 лет после основания нового Ахмата. Она носила старообрядческий крест, как и многие ахмачки, и ходила в православную церковь. Бог-то один. Моя мама, когда была мной беременна, ездила в старообрядческую церковь около вокзала на исповедь к дедушке – наставнику. |

В 2002 году, в поисках своего рода исповеди, я так же была у дедушки – наставником. Простая одежда (холщёвая рубаха – косоворотка, затянутая пояском, простые холщёвые штаны ),очень простая и душевная манера общения тронули меня и запомнились на всю жизнь.

Ахмат – владельческое село.

(Материал из Википедии — свободной энциклопедии)

Владе́льческое селе́ние — в дореволюционной России — селение в частном владении. В первоначальном смысле ко владетельным относили дом (или род), который имел неограниченный суверенитет во внутренней или внешней политике или занимавший престол независимого государства. Далее владетелем называли дворянина, имеющего в личной (частной) собственной недвижимое имущество. Такое имущество имело статус «владельческого». Термин происходит от латинского «dominium» — «владение» и определяет обладание собственностью и господство над людьми — административно-судебное, военное, экономическое, иначе иммунитет.

Первый владелец села:

|

Обольянинов Петр Хрисанфович (1752 — 1841), генерал-прокурор-первый владелец села Ахмат. Родился в дворянской семье. Принятого в то время для дворян образования не получил. С 1768записан кадетом в армию. Дослужившись до премьер-майора (воинский чин 8-го класса), в 1780вышел в отставку. С 1783губернский стряпчий в Псковском наместничестве, а через несколько лет — советник в палате гражданского суда. В 1792перевелся в Казенную палату, получив чин надворного советника. По роду своей службы довольно хорошо изучил российские законы, но особой привязанности к ним не имел. Гражданская служба тяготила его. В 1793П. Х. Обольянинов выхлопотал себе воинский чин подполковника и получил хорошее место — в гатчинских войсках наследника престола Павла Петровича. В 1796стал генерал-майором. После вступления на престол Павла I получил должность генерал-провиантмейстера, в 1798— воинский чин генерал-лейтенанта, а в 1799еще и сенаторское место. |

2 февраля 1800Петр Хрисанфович Обольянинов был

назначен генерал-прокурором Правительствующего Сената. 11 марта 1801, в ночь убийства Павла I, П. Х.

Обольянинов был арестован, а 16 марта отправлен в отставку. В течение

последующих 17 лет он проживал в Москве, где дворяне трижды избирали его своим

предводителем. П. Х. Обольянинов скончался 22

сентября 1841; погребен в селе Толожне Новоторжского уезда Тверской

губернии. Тщанием П.Х.

Обольянинова были построены новые каменные церкви в селах Ахмат (1827 – 1829) и Мордово (1844)Камышинского уезда.

В 1827 г. церковь разобрали и

продали в Красный Яр Новоузенского уезда. Новый храм возвели уже не на самом

подверженном оползням берегу Волги, а дальше, в центре села.

|

Церковь в селе Ахмат. |

|

В 19 веке Ахмат переходит от Обольяниновых к Олсуфьевым.

О владельцах села Ахмат.

|

Олсуфьева (урожденная Обольянинова) Анна Михайловна, графиня (1835 - 1899)- дворянка Камышинского уезда, перенесена в дворянскую родословную книгу Саратовской губернии, из Московской, в 1893 году. Владеет хутором и 10419 десятинами земли при селе Ахмат, деревнях Студенке и Бобровке (Список дворянского депутатского Собрания, 1895г.) [5, с. 248]. Отцом А.М. Олсуфьевой был полковник в отставке Михаил Михайлович Обольянинов. Ему и достались в 1842 г. имения от бездетного дяди Петра Хрисанфовича Обольянинова (1752–1842).Мать Анны Михайловны — княжна Елизавета Михайловна Горчакова. Олсуфьевы владели также усадьбой в Никольском-Горушках (Обольяново) в Дмитровском уезде Московской губернии. Анна Михайловна, урожденная Обольянинова, находилась в родстве с Толстым. Она четвероюродная сестра Льва Николаевича. В 1868 годуна средства Анны Михайловны была открыта народная школа, в начале 70- х годов больница. После смерти Анны Михайловны больница перешла на содержание земства. |

|

Олсуфьев Адам Васильевич (1833-1901). Муж Анны Михайловны.

|

|

Олсуфьев Дмитрий Адамович (1862-1937), сын Анны Михайловны и Адама Васильевича. Русский общественный и государственный деятель, крупный землевладелец из рода Олсуфьевых, предводитель Камышинского дворянства, председатель земской управы Саратовской губернии, член Государственного Совета от Саратовского губернского земства, почетный мировой судья Камышинского уезда Д.А. Олсуфьев - последний владелец села Ахмат. Дмитрий Адамович Олсуфьев родился 2 октября 1862 годав Петербурге, его родители происходили из старинного дворянского рода, история которого корнями уходит в эпоху Ивана Грозного. Первое упоминание об Олсуфьевых 1550 г. –Дмитрий Васильевич Олсуфьев значился среди "тысячников – лучших слуг" царя Ивана Грозного. |

Мать Дмитрия Адамовича владела в Камышинском уезде близ села Ахмат 1049 десятинами земли. Дмитрий Адамович окончил классическую гимназию Л.И. Поливанова в Москве в 1881 годуи Естественный факультет Московского Университета в 1885 году. А после университета заявил родителям: «В ученые мужи никак не пойду! Поступаю вольноопределяющимся в конную артиллерию. Ведь дядья мои: один командует этой бригадой, а другой - гусарским полком. Честь мундира влечет и меня к воинской службе».

Три года молодой граф отдал конной артиллерии. Затем учился в Михайловском артиллерийском училище, по окончании которого в 1888 годусдал экзамены по высшему разряду на поручика полевой артиллерии. Но военной карьеры он не сделал, а оказался в комитете Министерства госимущества. Успел объездить с экспедициями Самарскую губернию и составить ее геологическую карту. Несколько лет служил земским начальником в Московском уезде. А затем связал свою жизнь с нашим краем.

И приезд его в наш город не был неожиданностью. Когда граф Дмитрий поселился в Камышине, его избрали предводителем уездного дворянства, ему было 38 лет. В этой должности он был с 1893 по 1903 год. «Боже, чем только не приходилось заниматься - рассказывал он. Барышни, зажимая носики, жаловались на вонь от кожевенных и салотопных заводов, мещане плевались и махали руками на облака пыли от алебастровых и известковых заводов. Выматывало строительство, земская больница, недавно пущенная железная дорога, речной порт, дававший кусок хлеба грузчикам и извозчикам. Но было интересно и весело – я не жалею, что избрал для жития этот провинциальный город». Высшие чины Камышина и Саратова поначалу с недоверием и ухмылками относились к его начинаниям и делам. Но со временем убедились в его предприимчивости и бойцовских качествах. Его заботами город бурно рос и развивался. Строились учебные заведения, обустраивались улицы, открылось железнодорожное движение, вступили в строй мост через Камышинку и городской водопровод. А потому Дмитрий Адамович вновь избирался предводителем Камышинского дворянства. И так девять лет подряд по 1902 год.Наконец он стал председателем земской управы Саратовской губернии.

На этом посту он не жалел сил, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, больниц и школ, а также благотворительной деятельностью.

С началом Русско-японской войны граф Дмитрий все бросил и уехал на фронт. Наша губерния отправила на Дальний Восток 16 тысяч солдат. А вслед за ними пошли поезда Саратовского отделения Красного Креста. Один из этих составов на 200 коек и возглавил Олсуфьев, исколесив сотни верст по Манчжурии. Пришлось побывать графу и в боях»; под Мукденом. Там Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными 120 тыс. солдат. Среди 70 тысяч военнопленных оказался и Дмитрий Адамович, но раненых не бросал и в плену.

Лагеря русских невольников размещались по всей Японии. Жители страны восходящего солнца кормили наших вволю рыбой и рисом, угощали сакэ, учили грамоте. А когда пленные россияне были отправлены морем на родину, граф Дмитрий сопровождал санитарные отряды. В 1906 годуего избрали членом Государственного Совета от Саратовского губернского земства, а вскоре и почетным мировым судьей Камышинского уезда. Олсуфьев вел бурную публичную деятельность. Он порицал правительство за ликвидацию во многих губерниях института мировых судей.

О графе Дмитрии ходили легенды в Камышине и Царицыне. В шумных базарных рядах, на пристанях и в лавках обыватели перемалывали кости своему земляку: «Никакой он вовсе не граф, а подлый японский шпион-самурай. В Саратове хапнул сундук с древними монетами и книгами, а теперь гоняет тараканов в тюрьме». Всезнающие юркие чиновники утверждали, что графа-де погубила тайная страсть, за что из военной гвардии его низвергли в хляби Самарские, однако знатные родичи вытащили его отель и водрузили на пост главы Камышинского дворянства, и что в войне с японцами он пожелал прославиться, но «влетел» в плен. А что сей момент он судья в Камышине, то пути Господни неисповедимы.

Известен, например, вышедший весной 1930 годав Париже призыв к прекращению зарубежной церковной смуты, который подписал и профессор И. П. Алексинский, генерал Г. Б. Андгуладзе, граф П. Н. Апраксин, барон В. И. Велио, граф Д. С. Шереметев, генерал Н. Н. Юденич, граф Д. А. Олсуфьев и другие. Поместный собор православной Российской церкви с прискорбием сообщает: граф Д. А. Олсуфьев умер в Ницце, 10 ноября 1937 года.Великому сыну русского народа было 75 лет.

В нашем городе он запомнился жителям еще и тем, что выдал ссуду на постройку Земского дома. Это и по сегодняшний день самый прекрасный памятник архитектуры в Камышине. Сейчас этому зданию ровно сто лет. В нем в Советское время квартировали горком партии большевиков и исполком горсовета, а теперь разместился Камышинский историко-краеведческий музей. В 1901 годустоличный журнал «Нива» факт строительства этого дома объявил как важное событие в стране, опубликовав его фото.

И сегодня дворец Земского дома стоит на набережной Волги как памятник графу Дмитрию Олсуфьеву, построенный им самим.

Местожительство: г. Камышин и село Ахмат Камышинского уезда [1895];г. Камышин [1898-1902];г. Саратов [1904];г. Санкт-Петербург [1907-1917] .

(Краеведческая копилка Камышинского уезда.Интернет- ресурсы.).

Олсуфьевы и семья Л. Н. Толстого

|

В дневниках и письмах великого писателя фамилия Олсуфьевы встречается на протяжении почти 60 лет его жизни. |

В Москве, куда Толстые поехали для устройства на учебу детей писателя, дома Толстых и Олсуфьевых находились по соседству. В мае 1882 г. Л.Н. Толстой купил у И. А. Арнаутова дом в Долго Хамовническом переулке (позднее — улица Льва Толстого, д. 21), в который после ремонта и перестройки вселилась семья писателя. Усадьба Толстого, окружённая садом, площадью более гектара, граничила с усадебным садом Олсуфьевых, в заборе, разделявшем дворы, была сделана калитка, поэтому и те и другие часто ходили друг к другу в гости. 6 сентября 1882 г. Лев Николаевич Толстой пишет жене: «Вчера, вернувшись с ходьбы, я застал двух графов Олсуфьевых (Дмитрия и Михаила). Их родители приехали. Они едут в Саратов. Нынче я до кофе был у них. Вчера вечером я зашёл к нашим Олсуфьевым с Серёжей. Я сыграл партию шахмат с Василием Александровичем и ушёл домой». Дмитрий Адамович Олсуфьев учился на одном курс с Сергеем Львовичем Толстым на естественном отделении физико-математического факультета университета. Семья графа А. В. Олсуфьева во время приезда в Москву останавливалась у его двоюродного брата – Василия Александровича, таким образом, и произошло сближение хозяев Никольского – Горушек с Толстыми.

Л. Н. Толстой семь раз приезжал в Никольское-Горушки и прожил здесь в общей сложности 110 дней. В имение Олсуфьевых Никольское-Горушки Л.Н. Толстой впервые приехал в декабре 1885 года. В письме к В.Г. Черткову Толстой пишет: «Мне надо уединения, чтобы поправить свои расшатанные силы физически и нравственно». Поехать в Никольское-Горушки, видимо, предложили старшие дети Татьяна и Сергей, которые уже бывали там. Из имения Олсуфьевых он писал Софье Андреевне: «Я здесь пилю и колю дрова — я чувствую себя совсем бодрым и сплю прекрасно». В эти дни Толстой писал рассказ «Смерть Ивана Ильича» и чтобы наблюдать за состоянием тяжелобольного, ходил в местную больницу, где после тяжёлой операции находился крестьянин. В имении Олсуфьевых бывали и другие члены семьи Толстых: сын Лев, племянница (дочь брата писателя Сергея Николаевича), супруга Софья Андреевна. В усадьбе Олсуфьевых часто устраивались музыкальные вечера, спектакли. Частыми гостями были артисты, художники, учёные. Бывал в Никольском художник Пётр Нерадовский. Олсуфьевы, как и Л. Н. Толстой, любили музыку. В дни пребывания писателя в Никольском дважды приглашали братьев Конюс, известных в ту пору музыкантов, пианиста и скрипача. Л. Н. Толстой в Никольском-Горушках играл на рояле в четыре руки с Анной Михайловной, читал свои новые произведения. Рояль фирмы «Лихтенталь», на котором, приезжая в Никольское, любил музицировать Лев Николаевич, сейчас находится в доме-музее писателя в Москве, в Хамовниках.

|

Рисунок Т. Л. Толстой, 1886 г. Музей Толстого, Москва |

Рисунок П. И. Нерадовского. Никольское-Обольяново. Январь 1895 г. |

(Краеведческая копилка Камышинского уезда.Интернет- ресурсы.).

Из истории села Старый Ахмат

|

Фото из семейного альбома Шаровых. |

|

Накануне отмены крепостные права в селе было 217 дворов, 820 мужчин и 959 женщин. В селе была церковь, переправа.

В 1863 годуоткрылась земская школа. В 1886 г.в селе было 467

домохозяйств, проживало 1105 мужчин и 1070 женщин, грамотными были 196 мужчин и две женщины. В школе учились 63 мальчика и 5 девочек. Каменный дом был один, 466 домов были деревянные из волжского леса, 305 было крыто тесом,161–соломой.

Дворянское гнездо Олсуфьевых

|

|

Надел - 919 десятин удобной земли, тянувшейся вдоль берега Волги. Почвы – преимущественно черноземы с примесью белого мелового камня и сырого известняка. Рельеф гористый, покрытый кустарником. Поля обрабатывали сохой, имелась одна веялка. |

Держали: лошадей -533, жеребят- 68, коров – 257,телят-125, овец-601,свиней-72,коз – 107. До 1870г. землю арендовали обществом. Жители села также работали на рыбницах, торговали горшками, корзинами, занимались рыболовством.На берегу постоянно работала переправа пароходных компаний «Самолет», «Волжская» и «Купеческая». В селе был фельдшерский пункт, квартира полицейского урядника.Говорят, что Екатерина II, объезжая свои владения, побывала и в селе Ахмат. Она лично разрешила волжским ахмачам переселиться в Краснокутские степи (воспоминания старожилов села Ахмат, записанные М.А.Белоусовым).

По свидетельству писателя В. Пикуля («Фаворит», том 3, стр. 326-327), императрица с Григорием Орловым в 1767г. доплыла по Волге до Симбирска (г. Ульяновск) и, «насмотревшись на российскую нищету» в крестьянских деревнях, пересела с галеры в карету и уехала в Москву. Екатерина Великая умерла в 1796 г., а переселение состоялось в 1880 – 1885 годах.

|

Вид села с колокольни.2018год.

|

Вид села Ахмат

|

Посещение Ахмата графом В. Орловым

В 1767 годусело Ахмат посетил граф Владимир Григорьевич Орлов –

первый директор Академии Наук. Он был в числе лиц, сопровождавших

императрицу Екатерину Великую во время ее путешествия по Волге в мае-июне 1767 года; в Симбирске

гр. Орлов простился с императрицей и продолжил путешествие вниз по Волге

до Астрахани самостоятельно. Дорогой он вел подробный дневник. Вот небольшие

выдержки из него: «13-го [июня]. После обеда часу около 4-го, сев

в шлюпку Соляной Конторы, поплыли вниз по Волге, проехали гору Цвег, лежавшую в

7 верстах от города, и много речек. Часу в 7-м прибыли в селение Сосновка. Часу

около 9-го поехали далее и приехали, наконец, вАхмат, Село Государево, часу в

11-м, 15 верст от Сосновки; по обе стороны оного текут две Севастьяновки речки;

тут ночевали.

14-го [июня]. Поехали в селение Севастьяновку

(иначе – Антон, немецкая колония), здесь находится 44 семьи и 40 домов,

выстроенных в прежнее время; поселяне исповедания Лютеранского, а здесь (ныне?)

Кальвинского. Здесь также на одной речке из помянутых мельница. Все жители

зачали хлеб пахать, и я, сколько видел яровых, то они очень хороши. По обеим

сторонам селения текут две Севастьяновки. Жители здешние кажутся состояния

лучшего пред Сосновскими.

Отсюда возвратились вАхмат и завтракали у г.

подполковника, находящегося здесь с эскадроном для поселения. Тут, простясь с

Мещериновым, который поехал в Вознесенье назад, сели в шлюпку в 11-м часу подле

села Золотого, 30 верст от Ахмата. Начался ветер и проливал с часа превеликий

дождь. Верст с 5 началась каменная подошва горы, которая довольно далеко

простирается, имеющая вид хороший; тут видели мы посреди гор очень похожее на

столбы, оставшиеся от старого здания и в великом числе, только они должны быть

тут природные. Часу около 2 были все почти дождь и ветер с порывами и 2 раза,

шедши на парусах, имели 2 толчка на шлюпке, которые нас довольно потревожили;

до самого селения Галка мест проехали очень много хороших. Около 100 верст от

Ахмата до Галки, куда мы приехали часу около 11-го»[Граф Владимир Григорьевич Орлов (8 июля 1743 — 29 февраля 1831) — младший из знаменитых братьев Орловых, генерал-поручик (1775),директор Академии наук

при президенте К. Г. Разумовском, брат Алексея и Григория Орловых.

Переселение

Сказ об основании села Новый Ахмат.

О том, как это было.

В 1887 г. из Ахмата на казённый участок, согласно архивным данным, переселилось 184 ревизские души мужского пола вместе с семьями. По мнению краеведа Н.В.Журихина заселение Нового Ахмата началось в 1880 –х годах.

Динамика села Старый Ахмат была такова: 1886 г. -2175 чел., 1911-790, 1926-1501, 2010-48, 2017-6. Динамика очевидна.

Это официальные данные, а по рассказам ахмачей, дела обстояли так: Волжский Ахмат расположен среди лесистых буераков. Пахотных земель здесь мало. Арендовать землю у помещицы Олсуфьевой стало невыгодно, затраты не окупались, поэтому в 1880г.часть крестьян с разрешения властей переселилась в просторные Заволжские степи, на правый берег Еруслана, по соседству с Красным Кутом.

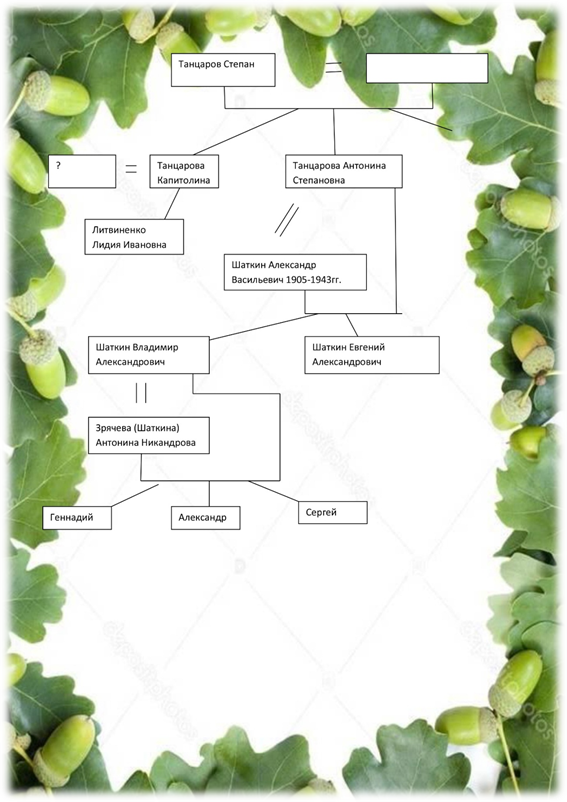

Ещё с одной версией мы столкнулись, побывав в волжском Ахмате. Старожил села Ахмат Е.С. Шарова рассказала о том, что Ахмат горел, а земель не хватало. Это и было причиной переселения. Об этом рассказывал и А.С. Ходырев, житель заволжского Ахмата. По другим сведениям, в 1885 г. жители села Ахмат и деревни Студенка Камышинского уезда Саратовской губернии осели на казенных, оброчных землях близ села Красный Кут на правах арендаторов. Итак, 184 семьи решились на переселение. О том, как это было, мне подробно рассказывала моя бабушка Шаткина Антонина Степановна. Ее рассказы были подтверждены рассказами старожилов с. Ахмат, в том числе А.С.Ходоревым. Летом мужчины, проработав на арендованных землях, подготовились к переезду, построили саманные землянки, которые и сейчас еще есть в любом сохранившемся ахматском дворе. А зимой, когда встала Волга, через село Ровное по степи потянулся обоз.

|

Документы и фотографии из архива Н.А. Горюнова.

|

|

|

|

|

Паспорт деда. Н.Е.Решетов Родился в 1875 году в деревне Студёнка. Один из первых переселенцев в Новый Ахмат. Бессрочный паспорт выдан 5 ноября 1941года |

|

|

|

Семья Решетовых переехала в Новый Ахмат из Студёнки. Многие жители в селе играли на музыкальных инструментах. На фотографии глава семьи Николай Емельянович с женой Варварой Сергеевной и детьми Антониной, Николаем, Анной, Полиной, Клавдией. |

|

|

Будущие жители нового села вКраснокутском районе на санях везли пластины и брус будущих домов, а также скарб. Так началась история моего села. По воспоминаниям С.В. Шаровой, переселенцы сначала строили на новом месте саманные дома, иногда с плоскими крышами и земляными полами. Летом ловили рыбу в Еруслане. Одними из первых переселенцев-рыбаков были и мои предки Шаткины. Старожилы говорят, что Шаткины первыми решились на переселение. Дом Шаткиных стоял на берегу реки Еруслан. Зимой на больших широких санях, запряженных верблюдами и лошадьми, через Волгу, минуя Воскресенку и Гуссенбах (Первомайское), перевозили деревянные дома, сараи и амбары. |

В голодный 1933 год мой прадед В. М. Шаров поменял свой добротный волжский дом на эту землянку за мешок муки. Из этого дома ушёл на фронт мой дед А.В. Шаров. В этом доме родилась моя мама. С 1992 года по 1995 год в этом доме жила я. |

|

|

|

1965 год. Дочь рыбака Е.А. Шаткина Галинка. |

|

|

Анна Решетова (справа) с братом Николаем и снохой Груней.

|

|

|

|

|

|

|

|

Ахматские казаки. По данным Самарского госархива, в 1890 г.здесь (в новом Ахмате) было уже 153 двора и 1711 жителей. Через 20 лет в 1910 г. количество дворов увеличилось до 298, а жителей уменьшилось до 1543-х.Население состояло в основном из русских православных и старообрядцев. Татьяна Павловна Седова (родом из Студёнки) рассказывала о том, что её дед Корабельщиков приехал с семьёй в Студёнку уже из Нового Ахмата. Движение было очевидно. Кирпичная Николаевская церковь (им. Николая Чудотворца) в новом Ахмате, построенная в 1902 г.,уцелела и после реконструкции стала сельским Домом культуры. |

альбома Вьюновых. |

|

|

По данным того же госархива, в с. Ахмат Краснокутской волости Новоузенского уезда Самарской губернии в 1910 г., кроме церкви, находились: молитвенный дом, принадлежавший(по воспоминаниям моих родных и односельчан Бесчастновых, Ходоревых и других ) моему деду Степану Танцарову, земская и церковно-приходская школы, кирпичный завод, одна паровая и пять ветряных мельниц. Удобной для использования земли было 7328 десятин (7988га), неудобной - 320 десятин (349га). По воспоминаниям Н.В.Умнова, в годы гражданской войны из жителей Ахмата была сформирована отдельная маршевая рота, которая была отправлена на Южный фронт против барона Врангеля, где в конце 1920 годавместе с конниками С.М.Будённого форсировала Сиваш и захватила Перекоп (в Крыму). В 30-е годыво время коллективизации в селе организовалось два колхоза: «Знамя коммунизма» и «Факел революции», а на соседнем хуторе - колхоз им. 8-е Марта. |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Р.В.Шрайбер |

|

|

|

«Импульс» |

|

Сельский Дом Культуры. Ахмат |

|

|

|

|

В настоящее время в селе Ахмат есть Дом культуры, библиотека, ФАП, детский сад, отделение связи, три магазина, сельская администрация.

Из архивных документов города Красноармейск

В Красноармейском районном архиве сохранились данные о работе основных предприятий Ахматского сельсовета: рыболовецкого колхоза «Красноловец», организованного на территории села в 1930-ые годыи винсовхоза «Приволжский», большая часть которого находилась в селе Садовое. Рыбколхоз «Красноловец» состоял из нескольких бригад: Ахматской, Мордовинской №1-2, Обольяниновской №1-2, Синеньской, котораяв начале 1960-х годовотошла к Саратовскому рыбколхозу. Основным ассортиментом улова рыбаков был крупный частик: сом, красная рыба (осетр, севрюга, стерлядь, белуга), из лососевых еще и белорыбица; часть этого улова подвергалась копчению (балык). А так называемый мелкий частик шел на соление, в основном это была сельдь. Для промысла использовался баркас и рыбацкие лодки. В качестве орудий труда - сети, вентеря и самоловки, неводы, волокуши.

Совхоз работал круглогодично. План зимнего лова часто не выполнялся, его приходилось догонять весной. К работе активно привлекался труд жен рыбаков, «рыбачек», количество которых в разное время могло доходить до 50 % от всего рыболовецкого состава.

В 1947 годув декабре колхозом были премированы лучшие рыбаки: Чем премировали;

|

Шаров Александр Семенович |

трико 1,3 м |

|

Черчимцев Александр Федорович |

трико 1,3м |

|

Коннов Петр Михайлович |

костюм 1шт. |

|

Плеханов Николай Антонович |

трико |

|

Плеханов Сергей Николаевич |

костюм 1шт. |

|

Краснов Александр Федорович |

галоши |

|

Коннов Яков Михайлович |

сапоги кирзовые |

|

Шаткин Иван Федорович |

туфли дамские |

|

Шаров Пимен Иванович |

сапоги кирзовые |

|

Краснов Петр Александр |

галоши |

|

Мельников Дим. Захарович (неводный) |

галоши |

|

Степанов Яков Иванович (неводный) |

костюм х/б |

|

Коннова Клавдия Андреевна (бригадир) |

галоши |

|

Плеханова Анна Ивановна (бригадир) |

галоши |

|

Зуев Иван Васильевич |

галоши |

|

Ермаков Николай Владимирович |

галоши |

Весной работниками колхоза проводились рыбоводно-мелиоративные мероприятия: очистка водоемов и зарыбление. Улов сдавался на Энгельсский рыбозавод.

Довольно успешно развивался винсовхоз «Приволжский». Особенно успешными стали 1950-60 годы. Именно в этот период были заложены основные сады и виноградники, которые составляли до 125 га общей площади. В 1956 годусовхоз закончил строительство самотечного орошения, построил коптаж емкостью в 18 тысяч кв. м. и была начата работа по механическому орошению посадок.

Главной отраслью хозяйства было садоводство: рассадка винограда, выращивание плодовых и ягодных культур. Второстепенными были животноводство и полевые работы. Крупного рогатого скота имелось почти 250 голов, свиней - на сто голов больше. Главным агрономом совхоза в 1950-е годыработал Цицугин.

Телятник Приволжского совхоза находился на территории села Ахмат, он не отапливался, в 1950-60-е годыв нем содержалось в разные годы 20-30 голов молодняка чаще ниже средней упитанности. Из доклада Хохлова Н.С. (председатель сельсовета с.Ахмат): на некоторых телятах имелась болезнь «лишай».

В связи со вспышкой ящура на левом берегу Волги Ахматский сельсовет депутатов трудящихся решил категорически запретить перевоз скота всех видов из-за Волги и обратно. И предупредил граждан о персональной ответственности за нарушение настоящего решения.

Контроль за выполнение данного решения был возложен на зам. Председателя Ахматского сельсовета Коннова Виктора Федоровича.