Очень интересная история села

Карпенки. Да, именно так первоначально называлось это село, позднее его стали

называть Карпенка. По одной из версий, основатель села - землемер по прозвищу

Карпенок, приехавший из села Медвянка Курской губернии вследствие малоземелья.

По версии

Очень интересная история села

Карпенки. Да, именно так первоначально называлось это село, позднее его стали

называть Карпенка. По одной из версий, основатель села - землемер по прозвищу

Карпенок, приехавший из села Медвянка Курской губернии вследствие малоземелья.

По версии

Краснокутского краеведа Журихина Н.В., название села привезли с собой поселенцы из села Карпенки Днепропетровской области. Так или иначе, посовещавшись, жители дали селу название Карпенки.

Сначала это был небольшой хутор, где проживало несколько семей. В 1859 году в селе числилось 1591 человек, в 1910 году - жителей уже было 3014 человек. Такой рост населения объясняется природным богатством местности, весь берег Еруслана был покрыт густой растительностью, водились дикие козы и дикие лошади, много птиц. Население занималось хлебопашеством. Каждый хозяин держал много скота, а зажиточные крестьяне даже имели отдельные стада коров и овец.

В конце 19-начале 20 веков село было одним из крупных в уезде. В четыре широких улицы с востока на запад были выстроены правильными шеренгами украинские хаты. Деревня была благоустроена. Дома преимущественно деревянные, но были и земляные. Деревянные с железными крышами были у богатых, саманные с тесовыми крышами - у середняков, саманушки «мазанки» с земляными крышами - у бедноты. Каждый двор имел много надворных построек и был обнесен высоким забором.

Среди населения были любители садоводства, на берегу реки Еруслан выросли фруктовые сады. За селом находился ряд крепких амбаров, в которых хранилось общее зерно. Запасы зерна не иссякали, и когда в конце 19 века были подряд шесть неурожайных лет, этот запас зерна спас население от голода. Были в селе зажиточные крестьяне, имевшие ветряные мельницы и маслобойни. В 1910 году было 8 мельниц. К началу 20 века в селе были четыре торговых лавки, несколько закусочных, рюмочная. Имелись свои скорняжные и сапожные мастерские, мастерская по изготовлению бочек, изделий из железа, где делали ведра и домашнюю утварь. В селе проходили ярмарки два раза в год: на Святую Троицу и с 8 по 14 сентября. Основное население жило богато, поэтому село стало объектом частых нападений разбойничьих банд. На сходе было решено установить ночные дежурства. Каждую ночь сторожа с колотушками обходили деревню, отпугивая неожиданных гостей.

Центром культуры в то время являлась церковь. В Карпенке она была построена на средства зажиточных крестьян и дотации государства. Храм «Успения Божией Матери» был построен до первого упоминания о нем в Самарских епархиальных ведомостях, где было указано, что в 1843 году дьячком служил Михаил Орлов. Разместилась церковь на самом высоком месте в центре села на Центральной улице. Церковь была деревянная, большая, красивая. Рядом была пристроена часовня. Колокольный звон раздавался по всей округе, на 12 вёрст был слышен звон большого колокола. При церкви действовал певчий хор. Очень интересным историческим фактом оказалось приобретение колокола для храма в 1904 году: «Крестьянка села Карпенки, Новоузенского уезда, Меланья Чепцова завещала по смерти её продать принадлежащее ей имущество и вырученные деньги обратить, как значилось в завещании, «в собственность церкви». Между тем родственники Чепцовой и односельчане, по разговорам с покойной, были убеждены, что деньги должны быть определены на покупку колокола» (Самарские епархиальные ведомости). Позже была открыта приходская школа, где обучались дети из соседних деревень.

До 1917 года в селе было две начальные школы: Земская школа с четырьмя классами, где обучались девочки и мальчики вместе, и церковно-приходская школа с четырьмя классами, где обучались только девочки. Затем после событий 1917 года осталась одна начальная школа. Священники были отстранены от преподавания в школе.

События 1917 года сильно изменили размеренную жизнь села. 28 декабря 1917 года проходили выборы сельского совета, собрание завершилось выстрелами и разгоном. Однако Первый сельский совет был выбран и его председателем стал Тихон Кравцов. За годы гражданской войны село добровольно покинула часть населения, многие были раскулачены, выселены в Сибирь. Так численность населения села значительно сократилась. В 1918 году была создана добровольческая дружина для борьбы с уральскими белоказаками на Уральском фронте. Дружина вошла в состав 25 Чапаевской дивизии. В составе

25 Чапаевской дивизии воевали Глущенко Иван Андреевич и Бубликов Дмитрий Егорович. За годы гражданской войны погибло 52 односельчанина карпенца.

Довоенное время для села было ознаменовано ещё одним событием: в 1938 году церковь была превращена в зернохранилище, а в 1940 году полностью разрушена. Это событие собрало всё село. Разобранные брёвна вывозили к железной дороге в Красный Кут. Ярые противники Церкви и религии выносили из церкви иконы и другие предметы культа и всё это жгли в костре. Для одних это было трагедией, другим - праздник. При разборке церкви погиб житель села. Спустя годы в 1963 году на месте церкви был построен сельский клуб. С тех пор прошло много лет и вот в Карпенке местные жители задумались о восстановлении исторической памяти своего села, духовного наследия. 23 августа 2012 г. в селе провели приходское собрание с поручением строительства храма. Уже разработан проект храма, выбрано место. Жители села надеются, что совсем скоро над Карпенкой засияет золотом крест, как символ возрождения православной веры и, может быть, снова зазвучат колокола на заново отстроенном храме Успения Пресвятой Богородицы.

Иоанна Богослова на Сионской горе. И вот в один из дней Архангел Гавриил известил о приближающемся часе ее ухода из мира. Для удостоверения в истине этого извещения, он подал ей райскую ветвь. Перед кончиной она обещала собравшимся в доме Иоанна Богослова апостолам не оставить мира в сиротстве и подавать помощь всем, прибегающим к ней в молитве. После кончины тело Богородицы исчезло из гроба, остались лишь благоуханные пелены, а во время общей вечерней трапезы апостолы вдруг увидели Деву Марию в воздухе в окружении ангелов, как будто сотканной из света, сияющей и прекрасной. Она приветствовала их словами: "Радуйтесь! Я с вами во все дни". С тех пор церковь празднует это событие.

Образ Богородицы издавна почитается православным людом после икон Господа Иисуса Христа. Деве Марии посвящено более 700 вариаций икон, но, как сказано в предании об Ее житии, образов Богородицы столько, сколько звезд на небе.

Среди знаменитых Ее ликов особое место занимает икона Успения Божией Матери, почитание которой совершается ежегодно 28 августа.

Посреди иконы изображен смертный одр, на котором возлежит тело

Пресвятой Богородицы. Он покрыт багряной тканью, что не

случайно. Багрянец во все времена считался символом власти императоров, поэтому

и на иконе этот цвет указывает на царственное достоинство Царицы Небесной.

Пурпурные сандалии, надетые на Ее ноги, тоже имеют свое обоснование —

такую обувь могли носить лишь именитые византийские

Пресвятой Богородицы. Он покрыт багряной тканью, что не

случайно. Багрянец во все времена считался символом власти императоров, поэтому

и на иконе этот цвет указывает на царственное достоинство Царицы Небесной.

Пурпурные сандалии, надетые на Ее ноги, тоже имеют свое обоснование —

такую обувь могли носить лишь именитые византийские

императоры.

Смысл

багрянца на иконе Успения означает то, что власть Богородицы

несравнимо выше, чем у самых могущественных царских особ.

Смысл

багрянца на иконе Успения означает то, что власть Богородицы

несравнимо выше, чем у самых могущественных царских особ.

Ложе Богородицы окружают апостолы, среди них Иоанн и Петр. Петр держит в руках кадильницу и окуривает Пречистое тело фимиамом. Иоанн оплакивает Богоматерь, склонившись над Ее телом.

Часто на иконе изображается святой Иоанн Дамаскин. Именно он воспевал Царицу Небесную в своих богоугодных трудах.

Пред одром горит свеча, но на других композициях вместо нее встречается изображение пары отрубленных запястий, а возле ложа стоит грешник с отрубленными руками. Он есть Афония, тот, кто в неверии пытался опрокинуть одр, но его чудесно остановил меч ангела.

Кстати, сам ангел с поднятым мечом часто изображается стоящим возле Афонии.

Рядом с одром стоит Сам Спаситель. Его окружает огромный нимб, благовествующий о Его Божественной Славе. В Его руках возлежит младенец в пеленах. Он есть душа Пречистой Девы, которую Иисус вскоре вознесет в Небесные обители. Окружающие Творца ангелы ликуют, встречая Царицу Небесную.

Событие Успения

происходит в комнате с множеством колонн, арок и прочих архитектурных

элементов.

Событие Успения

происходит в комнате с множеством колонн, арок и прочих архитектурных

элементов.

Предание гласит, что с момента распятия Своего Сына, Мария часто приходила на Голгофу и возносила мольбы к Небу у гроба Иисуса.

Случилось, что однажды во время моления Богородице явился архангел Гавриил и сообщил Ей о скорой кончине. Новость для скорбящей Матери была радостной и означала скорую встречу с возлюбленным Сыном.

В момент отхождения души Пречистой

Девы, к смертному одру Матери явился Сам

Иисус Христос. Его окружал сонм небесных ангелов и архангелов.

Тело Преблагой Девы было похоронено в семейной гробнице, рядом с родителями и супругом. Сам же обряд захоронения был очень торжественным и невидимой стеной был огорожен от внешнего мира. Гробница Марии была плотно закрыта огромным камнем. Через три дня после похорон Иерусалим посетил апостол Фома. Он горел желанием попрощаться с Божией Матерью и присутствовать на Ее погребении, но опоздал. Он в слезах умолял христиан открыть могилу, дабы в последний раз созерцать Пречистую.

Но когда люди отодвинули камень и вошли внутрь гробницы, им было явлено чудо — тела в ней не оказалось, а на его месте лежало лишь только похоронное одеяние Марии. Ведь Сам Господь взял материнскую душу в руки свои и они вместе вознеслись в Небеса.

В этот же день апостолы собрались за общим столом, дабы отпраздновать воскрешение и вознесение Пресвятой Девы. И тут им явилась Сама Пречистая и провозгласила: «Я с вами!». И по сей день Богородица незримо находится рядом с каждым верующим человеком, оберегая его и исполняя сердечные прошения.

Моление пред образом помогает верующим людям преодолеть страх смерти, ведь на ней описан яркий пример того, что ждет каждого из нас при верном соблюдении правил церковного бытия.

Богородица молится пред Своим Сыном за каждого человека, помогая излечиться даже от самых тяжелых недугов;

Она наставляет потерянные души на путь истинный, дабы после кончины каждый человек смог оказаться во Царствие Небесном;

Мария помогает избавиться от напастей, дарует душевное спокойствие, помогает в делах, защищает в пути.

Миниатюра из Евангелия императора Икона. ок.1200. Новгород

Никифора II Фоки. XI в.

Резьба по кости. Византия. Успение Пресвятой Богородицы;

Константинополь. X в. Балканы.

Сербия. Сопочаны; XIII в.

Во

второй половине XIX века самовольное заселение нашего края прекратилось.

Земли нынешнего Краснокутского района в то время были казенными и постоянно

отводились под заселение переселенцам из малоземельных губерний. Правда земля

давалась только по числу мужских душ. Если в семье были мужчины и мальчики, они

землю получали, а женщины и девочки нет. В результате действия переселенческих

законов 1881-1889 гг. в Новоузенском уезде образовалось до 35 новых

селений: Киевка, Дегтяревка, Таловка, Борисоглебовка, Орловка, Ахмат,

Во

второй половине XIX века самовольное заселение нашего края прекратилось.

Земли нынешнего Краснокутского района в то время были казенными и постоянно

отводились под заселение переселенцам из малоземельных губерний. Правда земля

давалась только по числу мужских душ. Если в семье были мужчины и мальчики, они

землю получали, а женщины и девочки нет. В результате действия переселенческих

законов 1881-1889 гг. в Новоузенском уезде образовалось до 35 новых

селений: Киевка, Дегтяревка, Таловка, Борисоглебовка, Орловка, Ахмат,

Рудня, Дьяконовка, Лебедевка, Владимировка, Журавлевка,

Лавровка, Августовка, Калдино, Красавка и др. Переселенцы, приходя из

Киевской, Харьковской, Черниговской, Курской, Пензенской и др. губерний,

оставались в нашем уезде и скоро прочно укоренялись здесь. Из всех

переселившихся 75% прочно оседали, обзаводясь личным хозяйством, и лишь 25 %

частью разбредались в качестве рабочих по селам, частью же возвращались на

родину. Так в далеком 1888 году в Новоузенском уезде появилась маленькая

деревушка Владимировка. Ее жители в количестве 271 человека пришли в мае 1888 года из

разных губерний: Симбирской, Пензенской, Курской, Полтавской, Саратовской и

Черниговской. Землю взяли в казне, но у многих не хватило сил, чтобы распахать

целинную землю. Пришлось им отдать полученные наделы в аренду. Жизнь в селе

нельзя назвать легкой во все времена, а тогда особенно. Поселенцы из крестьян

явились сюда или совсем обнищалые, без всякого

хозяйственного инвентаря, или же снялись с таких земель, которые на родине они

обрабатывали

Рудня, Дьяконовка, Лебедевка, Владимировка, Журавлевка,

Лавровка, Августовка, Калдино, Красавка и др. Переселенцы, приходя из

Киевской, Харьковской, Черниговской, Курской, Пензенской и др. губерний,

оставались в нашем уезде и скоро прочно укоренялись здесь. Из всех

переселившихся 75% прочно оседали, обзаводясь личным хозяйством, и лишь 25 %

частью разбредались в качестве рабочих по селам, частью же возвращались на

родину. Так в далеком 1888 году в Новоузенском уезде появилась маленькая

деревушка Владимировка. Ее жители в количестве 271 человека пришли в мае 1888 года из

разных губерний: Симбирской, Пензенской, Курской, Полтавской, Саратовской и

Черниговской. Землю взяли в казне, но у многих не хватило сил, чтобы распахать

целинную землю. Пришлось им отдать полученные наделы в аренду. Жизнь в селе

нельзя назвать легкой во все времена, а тогда особенно. Поселенцы из крестьян

явились сюда или совсем обнищалые, без всякого

хозяйственного инвентаря, или же снялись с таких земель, которые на родине они

обрабатывали

только

одноконной сохой. Они не имели никакого понятия о том, что значит возделывать

землю на 8-10 быках или 5-6 лошадях. Да еще и земли им давали менее удобные, а

иногда совершенно безводные. Земля, которую давали сельчанам, могла бы им

принадлежать только через 12 лет. Большинство этих русских и украинских

жителей, жили очень бедно. У них не было ничего, кроме рабочих рук. Но люди

они были работящие и не унывающие. Уже через год, в

1890 году в деревне было 487

жителей. Правда все они были неграмотные кроме 18 мужчин, кое-как научившихся писать

и читать. Несмотря на тяжелые условия жизни, сельчане не могли

прожить без храма. Всем известно,

только

одноконной сохой. Они не имели никакого понятия о том, что значит возделывать

землю на 8-10 быках или 5-6 лошадях. Да еще и земли им давали менее удобные, а

иногда совершенно безводные. Земля, которую давали сельчанам, могла бы им

принадлежать только через 12 лет. Большинство этих русских и украинских

жителей, жили очень бедно. У них не было ничего, кроме рабочих рук. Но люди

они были работящие и не унывающие. Уже через год, в

1890 году в деревне было 487

жителей. Правда все они были неграмотные кроме 18 мужчин, кое-как научившихся писать

и читать. Несмотря на тяжелые условия жизни, сельчане не могли

прожить без храма. Всем известно,

что храм – это Дом Божий. И ходят в храм, чтобы молиться, причащаться, каяться. Поэтому при первой же возможности жители деревни решили построить церковь. Освящена она была в честь Святителя Николая епископа Мирликийского, которого простой народ в России называл НиколайЧудотворец или Никола-Угодник и очень любил и почитал.

Но случилось это только через 10 лет, в 1898 году. Так деревня Владимировка стала селом.

Построенная церковь была небольшой, деревянной, находилась возле сельского кладбища. Сейчас от нее не осталось никаких следов, как впрочем, и от деревни. А в 1898 году она была новой и красивой. На должность священника в с. Владимировку, Новоузенского уезда, 18 сентября 1898 года был определен бывший псаломщик Николаевского собора Василий Гусев. В июле 1914 года Николаевская церковь села Владимировки была отнесена к 5-му благочинническому округу Новоузенского уезда, в состав которого входило 16 православных церквей из соседних сел (Красного Кута, Логиновки, Ахмата, Верхнего Еруслана, Дьяковки и др.). Всего же в Новоузенском уезде в 1914 году насчитывалось 102 православных храма, из них 15 были посвящены Николаю-Чудотворцу (в т. ч. в соседних селах Ахмат и Дьяковка). Благочинным 5 округа в 1914 году был священник села Красный Кут Иоанн Орлов. Как жила церковь можно судить лишь по некоторым документам, современникам тех лет: например, богослужения в сельских храмах совершались согласно расписанию, установленному Архиепископом Самарским и ставропольским в Резолюции от 16 октября 1898 года: «Утрени в селах следует служить ни в каком случае не позже 5 часов утра, а литургии с 14 сентября по неделю св. апостола Фомы не ранее 8 часов, а в летние месяцы не ранее 7 часов, что требуется поставить в непременную обязанность по всей епархии»; в 1900 году псаломщиком во Владимировской церкви служил некто Мисников; в 1901-1902 году священнику села Владимировки Василию Гусеву епархиальным начальством было назначено произносить в храме Катихизические поучения; в 1903 году во Владимировке служил уже новый священник — Мегарский; новым псаломщиком примерно в это же время стал Николай Колоколов, но и он был уволен от должности 2 ноября 1905 года; впоследствии (23 февраля 1906 г.) Николай Колоколов был определен на вакансию псаломщика в с. Павловку, 3 округа Бугурусланского уезда; следующим во Владимировском храме стал служить вольнонаемный псаломщик Михаил Шишков, который был утвержден в должности 26 апреля 1906 г. Вот так и жил новый храм, меняя священнослужителей в своем родном селе.

3 февраля 1904 года в с. Нижний Еруслан

состоялось первое проповедническое собрание духовенства округа, устроенное по

предложению Его Преосвященства. Собрались 7 священников из ближайших сел,

остальные не приехали за дальностью расстояния и вследствие крайней распутицы.

На собрании обсуждалось много разных вопросов. Вопервых — открытие военных

действий на Дальнем Востоке, так как началась РусскоЯпонская война. Оказалось,

что некоторые священники, например, села В. Еруслан, об этом не знали из-за

неполучения корреспонденции в течение 2-х недель.

3 февраля 1904 года в с. Нижний Еруслан

состоялось первое проповедническое собрание духовенства округа, устроенное по

предложению Его Преосвященства. Собрались 7 священников из ближайших сел,

остальные не приехали за дальностью расстояния и вследствие крайней распутицы.

На собрании обсуждалось много разных вопросов. Вопервых — открытие военных

действий на Дальнем Востоке, так как началась РусскоЯпонская война. Оказалось,

что некоторые священники, например, села В. Еруслан, об этом не знали из-за

неполучения корреспонденции в течение 2-х недель.

Рассматривались такие вопросы, как нужна ли

живая проповедь или достаточно проповеди по книге. При этом единогласно было установлено, что сельский народ с большим доверием относится к обычной по воскресным и праздничным дням проповеди, произносимой именно по книге. Говорилось и о том, что кулачные бои еще не везде вывелись. Например, в с. Владимировка они процветали во всей силе. Нередко сопровождались при этом пролитием крови и угрожающие даже убийством.

Благодаря энергичным мерам священника А. Карташева, эти бои уничтожены.

Да, в 1904 году во Владимировке опять появился новый священник — А.

Карташев, как видно, очень наблюдательный и деятельный человек.

В марте 1908 года произошли приятные события. Архипастырским благословением в грамотах были отмечены староста церкви с. Владимировка, Новоузенского уезда, крестьянин Платон Гречишников за честную и усердную службу и личные пожертвования в пользу храма; церковноприходские попечители — крестьяне села Владимировка: Никита Чаусов, Лука Безкопыльный и крестьянин деревни Журавлевка, Леонтий Половников, за склонение прихожан к пожертвованиям на ремонт приходского храма; крестьянка деревни Журавлевка Ксения Городецкая за пожертвование в приходской храм престольной пелены и покровов; крестьянка той же деревни, Ксения Половникова за пожертвование металлических хоругвей; крестьяне той же деревни — Тихон Штрыков и Петр Агеев за пожертвование шелкового штофа, завесы, к царским вратам. Из всего этого видно, что благоукрашением своего приходского храма жители занимались «всем миром», старались, кто как мог. Иногда даже помогали жители соседних сел.

11 июля 1909 года псаломщик Михаил Шишков был перемещен на вакансию псаломщика к церкви с. Воскресенка, 5 округа Новоузенского уезда. Воскресенка была более крупным и богатым селом и псаломщическое место во Владимировке некоторое время оставалось свободным - «праздным».

Какие обязанности должны были выполнять псаломщики и в чем причина постоянных перемещений их по разным храмам? Псало́мщик -

церковнослужитель, на которого возлагается исполнение клиросного чтения и пения, сопровождение священника при посещении прихожан для исполнения треб. Кроме упомянутых обязанностей на псаломщика дореволюционной России также возлагалось все письмоводство по церкви и приходу. Он вел метрические книги, обыскные книги для записи повенчанных браков, исповедные росписи, клировые ведомости с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, количества земли, библиотеки, а также семейств всех членов причта и др.

В августе 1910 года на вакансию псаломщика к церкви села Владимировка был определен бывший псаломщик Владимир Архангельский, но и он прослужил здесь немногим больше года, и уже 23 сентября 1911 года был перемещен к церкви с. Мироновка, 1 округа Новоузенского уезда.

24 сентября 1911 года на вакансию псаломщика к церкви с. Владимировка был определен крестьянин Василий Тимофеев.

О церковных старостах с. Владимировка известно немного:

в 1908 году старостой

был крестьянин Платон Гречишников, который, как говорилось выше, за честную и

усердную службу и личные пожертвования в пользу храма получил грамоту с

архипастырским благословением, а в начале 1911

года на новое трехлетие был

избран и утвержден в должности церковного старосты крестьянин Косьма Воронов.

в 1908 году старостой

был крестьянин Платон Гречишников, который, как говорилось выше, за честную и

усердную службу и личные пожертвования в пользу храма получил грамоту с

архипастырским благословением, а в начале 1911

года на новое трехлетие был

избран и утвержден в должности церковного старосты крестьянин Косьма Воронов.

Благодаря усердной работе старосты примерно к 1909 году, возможно, немного раньше, во Владимировке была открыта одноклассная церковно-приходская школа. За годы своего существования она всегда числилась среди лучших школ Новоузенского уезда. Так, в отчете за 1909-1910 учебный год Новоузенский наблюдатель за церковными школами сообщал: «Все школы по успешности можно разделить на 3 группы:

1) вполне удовлетворительные или хорошие,

2) удовлетворительные,

3)  слабые.

слабые.

К 1 группе в Новоузенском уезде относятся: ВерхнеЕрусланская, Нижне-Ерусланская, Владимировская, Ахматская, Красно-Кутская и др. В отчетном году наблюдалось почти по всем школам стройное пение молитв». Среди учащихся Новоузенского уезда, наиболее ревностно относившихся к школьному делу, были отмечены законоучитель с.

Владимировка – о. Алек. Карташев, и учитель Мих. Никифоров»

В 1911-1912 учебном году в Новоузенском уезде работали 97 церковных школ, но помещения некоторых этих школ были и ветхими, и низкими, и

темными, и мало вместительными. Именно таким было здание Владимировской школы, поэтому занятия приходилось вести в две смены. Большое внимание в церковно-приходских школах уделялось церковному пению, которое чаще всего преподавали псаломщики. В большинстве школ учащиеся пели молитвы в 1, 2, реже в 3 голоса. Во многих школах практиковались песнопения всенощного бдения и литургии. Особенно хорошо дети пели благодаря усилиям псаломщиков, служивших в селах Ахмат – Батаев, Владимировка – Краснов, Дьяковка – Колпаков, Усатово – Химов.

Наиболее успешными в том же учебном году по постановке русского языка, назывались Владимировская и Краснокутская школы. Среди учащих, наиболее ревностно относящихся к школьному делу, были отмечены учителя Владимировской школы – М. Никифоров и А. Макаренко.

В 1913-1914 учебном году в Новоузенском уезде было 99 церковных школ. Четырехгодичный курс обучения введен в 77 одноклассных школах. Новоузенский Уездный наблюдатель лучшими по постановке и успешности предмета Закона Божия в уезде называл школы: Владимировскую (знания обстоятельные), Карпенскую (преподавание обстоятельное и весьма толковое), Дьяковскую-Николаевскую (знания обстоятельные и твердые), Логиновскую (предмет усвоен весьма сознательно) и др.

Обучение по программе церковного пения велось сравнительно в немногих школах, где учащиеся знакомились с нотами. В некоторых школах пение совсем не преподавалось по неспособности к нему учащих.

В 34-х школах Новоузенского уезда были разучены гласы, тропари воскресные и праздничные, песнопения всенощного бдения и литургии, в т.ч. в школах - Ахматской, Владимировской, Краснокутской, Логиновской, Мало-Узенской,

Салтовской, Карпенской и др. Из псаломщиков, преподававших церковное пение, среди лучших был отмечен псаломщик Владимировской школы — Краснов.

В 1912-1913 учебном году во Владимировской школе проводились чтения религиозно-нравственного характера для жителей села. И опять Владимировская школа была названа среди лучших школ Новоузенского уезда по многим показателям.

В 1913-1914 учебном году Владимировская школа была также названа среди лучших по преподаванию Церковно-славянской грамоты, Русского языка, Счисления. Среди лучших учащих Новоузенского уезда снова называли Владимирского учителя М. Никифорова.

В 1916 году 20 марта учитель церковно-приходской школы с. Владимировки Козьма Переверзев был рукоположен в сан диакона к Троицкой церкви г. Покровска (ныне — г. Энгельса). Жители села Владимировка гордились своей школой и старались отдать туда всех своих детей, так как понимали, что жизнь не стоит на месте. Грамотных людей с большей охотой берут на работу и труд у них несравненно легче крестьянского.

![]() Прихожане Владимировской церкви активно участвовали своими пожертвованиями в

различных благотворительных акциях, например, построение Самарского

епархиального миссионерского дома-храма, в память 300-летия Царствия Дома Романовых

- больше, чем во всех соседних селах. Когда началась 1-я Мировая Война, в

первые же ее дни, был создан Самарский Епархиальный Комитет по оказанию помощи

воинам и их семьям. В его кассу уже с 10 сентября по 23 октября 1914 года поступили

пожертвования деньгами от большинства церковных школ Новоузенского уезда, в том

числе от заведующего Владимировской церковно-приходской школы. Можно

сказать, что расти и расцветать селу Владимировка, помогал храм, освященный в

память Святого Николая Чудотворца.

Прихожане Владимировской церкви активно участвовали своими пожертвованиями в

различных благотворительных акциях, например, построение Самарского

епархиального миссионерского дома-храма, в память 300-летия Царствия Дома Романовых

- больше, чем во всех соседних селах. Когда началась 1-я Мировая Война, в

первые же ее дни, был создан Самарский Епархиальный Комитет по оказанию помощи

воинам и их семьям. В его кассу уже с 10 сентября по 23 октября 1914 года поступили

пожертвования деньгами от большинства церковных школ Новоузенского уезда, в том

числе от заведующего Владимировской церковно-приходской школы. Можно

сказать, что расти и расцветать селу Владимировка, помогал храм, освященный в

память Святого Николая Чудотворца.

Прежде чем начать рассказ о селе Ахмат, находящемся в Краснокутском районе, нужно вспомнить Ахмат Красноармейского района Саратовской области, который существует уже более 300 лет. Основан он крестьянамистарообрядцами в 1709 году, расположен на правом берегу Волги в 4 км. от горы Ахматской. На этом месте в 1460 - 1470 годах находился стан хана

Большой (Золотой) Орды Ахмата. Это тот самый хан, который совершил последний поход на Москву в 1480 году при великом князе Московском Иване, отказавшимся в 1476 году платить Орде ежегодную дань.

В 1880 году часть крестьян, с разрешения властей, перебрались в просторные Заволжские степи, на правый берег Еруслана, по соседству с Красным Кутом. На новое место жительства уехали 184 главы хозяйств вместе со своими семьями. Прежде всего, переселение было вызвано недостатком пахотных земель на нагорном берегу Волги, среди лесистых буераков, и большой стоимостью здесь аренды земли. Тогда как в просторных Заволжских степях, на берегу Еруслана, земли было много, и арендная плата меньше. Другой причиной переселения старожилы называют частые пожары в волжском Ахмате.

Так, в 1885 году появился новый Ахмат. Жители старого Ахмата и деревни Студенки, Камышинского уезда, Саратовской губернии прочно осели на казенных оброчных землях возле села Красный Кут на правах арендаторов.

Летом мужчины-первопоселенцы, поработав на арендованных землях, подготовились к переезду: построили саманные землянки, которые и сейчас есть в любом старом ахматском дворе. Зимой потянулись обозы: на больших широких санях, запряжённых верблюдами и лошадьми, сначала по льду Волги, а далее по степи через сёла Ровное, Воскресенку и Гуссенбах (Первомайск), это кратчайший путь, перевозили на новое местожительства свои деревянные дома, сараи и амбары, а также скарб.

Переселенцы, обустроившись на новом месте, обязательно сажали в своих дворах деревья, как правило, дуб, клен или ясень. А еще доброй традицией было иметь свой колодец, благо вода в Ахмате пресная и вкусная. В каждом дворе выкладывали печь с большим котлом, для того, чтобы летом готовить на улице. Варили, пекли, солили и квасили, придерживаясь старых ахматских рецептов. Чужому человеку местные жители свою посуду не давали. В общем, деревня жила своей обособленной жизнью. Практически все были между собой родственниками. А еще жители Ахмата славились своим мастерством. Мужчины - строители, столяры, плотники, печники, кузнецы, шорники, сапожники, гончары, валяльщики валенок. Женщины - швеи, вязальщицы, кружевницы, кружева вязали из ниток крючком или на спицах, вышивальщицы, огородницы, кулинары и т.д. С давних времён ахматские хлеборобы гордились умением выращивать пшеницу и другие зерновые культуры. Как волжский, так и степной Ахмат славились хорошими садами. Саженцы для садов нового Ахмата переселенцы привозили с собой из старого. Сельчане всегда держали много скота: коров, быков, овец, коз, свиней, гусей, уток, кур, занимались пчеловодством.

Так начиналась история села Новый Ахмат, именно так называлось это поселение в первые годы своего существования, через несколько лет ставшего «просто» Ахматом. До 1902 года селение Ахмат не имело собственной церкви, и относилось к приходу церкви Красного Кута.

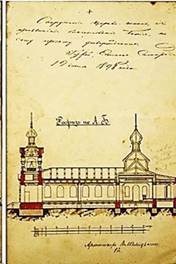

19 июня 1898 года епископ Самарский Гурий утвердил проект Ахматской православной церкви во имя Николая Чудотворца. Саратовский краевед Геннадий Кузнецов любезно предоставил чертежи и некоторые документы, касающиеся Ахматской церкви, хранящиеся в Саратовских архивах. На одном из листов чертежей - «Разрез по А: Б: » - вверху есть надпись: «Сооружение церкви-школы, с призванием благословения Божия, по сему проекту утверждается. Гурий, епископ Самарский. 19 июня 1898 года». А внизу указан автор проекта: «Архитектор В.Л. Владыкин. 1897 г.»

Примерно через месяц

после утверждения проекта строительства, Самарский Епископ

Примерно через месяц

после утверждения проекта строительства, Самарский Епископ

(Буртасовский) выдал разрешительную грамоту на строительство церкви в с. Ахмат.

1902 г. была построена кирпичная церковь-школа, освящённая во имя Св. Николая

Чудотворца выдающимся миссионером – епископом

Самарским Гурием

(Буртасовским), она частично сохранилась до наших дней и реконструкции стала

сельским Домом культуры. Кирпичная однопрестольная церковь - школа построена для ведения миссионерской деятельности. Строительство ее длилось четыре года. Освящена 14 декабря 1902 года, закрыта в 1931 году. Здание и колокольню церкви сделали каменными. Церковь получилась уютная, теплая, а главное, большая. В праздничные дни, когда все прихожане стремились прийти в храм, могла вместить до 1200 человек. Ограды вокруг церкви не было, но имелась деревянная сторожка. Утвари и богослужебных книг церковь имела достаточно. Кроме Старопечатанных и миссионерских книг еще имелись в библиотеке 10 томов с 12 названиями и периодические официальные издания «Церковные Ведомости», «Епархиальные Ведомости» с 1903 года. Для священника был построен удобный деревянный дом со всеми необходимыми постройками.

Каменное здание

Ахматской церкви-школы, в котором в настоящее время размещается клуб и

библиотека, чуть-чуть старше каменного здания Краснокутской церкви. К

сожалению, увидеть Ахматскую церковь в первозданной красе сегодня не

представляется возможным – здание было сильно перестроено в годы советской

власти, однако его северная стена из старинного красного кирпича сохранилась

практически в неизменном виде. И было бы замечательно, если бы ее сумели

отреставрировать-отремонтировать и сохранить для потомков, потому что она

действительно красива и, несомненно, представляет историческую ценность.

Каменное здание

Ахматской церкви-школы, в котором в настоящее время размещается клуб и

библиотека, чуть-чуть старше каменного здания Краснокутской церкви. К

сожалению, увидеть Ахматскую церковь в первозданной красе сегодня не

представляется возможным – здание было сильно перестроено в годы советской

власти, однако его северная стена из старинного красного кирпича сохранилась

практически в неизменном виде. И было бы замечательно, если бы ее сумели

отреставрировать-отремонтировать и сохранить для потомков, потому что она

действительно красива и, несомненно, представляет историческую ценность.

возобновлении работы Храма.

Первым настоятелем Ахматской церкви-школы 20 ноября 1896 года стал священник-миссионер Василий Царев. При церкви существовала церковноприходская школа смешанная, открытая в 1902 году. Помещалась она в нанятой квартире, отапливалась на средства общества. Помещения для учителя, так же, как и участка земли при школе не имелось. В школе обучалось всего 15 мальчиков и 7 девочек, все русские. Учебники и учебные пособия поставлялись из Новоузенского Уездного отделения, а частью приобретались на пожертвования. Заведующим и Законоучителем школы стал местный священник Александр Соловьев и учительницей дочь крестьянина Дария Корнилиева Белякова. На первых порах Ахматская школа была небогатой, и даже некоторое время ютилась в церковной сторожке. Вот запись из отчета уездного наблюдателя за 1904-1905 учебный год: «Школа с. Ахмат, Новоузенского уезда, с внешней стороны обставлена крайне неудовлетворительно: она помещается в одном здании с церковной сторожкой, занимает комнату, в которой с большим трудом помещается 23 учащихся». Священник в школе обучал детей Закону Божию, а остальным предметам обучали псаломщик и учитель. Первым (или одним из первых – точно выяснить пока не удалось) псаломщиком в Ахмате был Александр Чернышев, следующим стал Иван Зорин. Иван Зорин прослужил псаломщиком в Ахмате почти год и был перемещен в другое село, а новым Ахматским псаломщиком стал в 1908 году Андрей Батаев. В 1907 году сменился в Ахматской церкви и батюшка – священник. О причине назначения нового священника, и о дальнейшей судьбе первого Ахматского священника о. Василия Царева пока ничего не известно.

Необходимо сказать, что на протяжении своего недолгого существования в качестве церковно-приходской школы, Ахматская школа считалась одной из лучших в Новоузенском уезде, так же, как и соседние Красно-Кутская, Владимировская, Логиновская и Дьяковская второклассная школы. Вообще, просматривая годовые отчеты о состоянии церковных школ в Самарской епархии, создается очень благоприятное впечатление об уровне образования в этой центральной части Новоузенского уезда, так что испытываешь радость и гордость за наших предков, которые здесь в это время учились. В начале 20-го века, учителя и законоучители названных школ почти каждый год в отчетах назывались среди лучших в епархии. Вот и объяснение, за какие именно труды получил награду от Святейшего Синода псаломщик Андрей Карпов Батаев, сын крестьянина села Дьяковка, окончивший курс в Дьяковской Начальной Земской школе в 1883 году, определенный на должность псаломщика в село Ахмат 2-го мая 1908 года. Читал и пел он очень хорошо. В Ахматской школе его усилиями был создан хор, какого не было даже в Краснокутской церковноприходской школе, и дети в Ахматском хоре пели не просто «с голоса», а даже были ознакомлены с нотной грамотой! Стоит заметить, что хоровому пению, особенно духовных песнопений, во все времена придавалось большое значение. Считалось, что народ, воспитанный на одухотворённой песне, благороден и велик. Благодаря талантливым учителям, Ахматские дети имели возможность приобщаться к высокой культуре и гармонии.

В 1896 году открылось Земско-общественное училище смешанное, открытое; обучалось в нем 54 мальчика и 36 девочек. Законоучителем в этой школе был местный священник Александр Соловьев, а учительницей - заведующей дочь нижнего чина Елена Алексеевна Ковальская; второй учительницей служила жена священника Евгения Ильина Флорова.

13 ноября 1907 году священником новой церкви стал Александр Иоаннов Соловьев. Человек он был грамотный, так как обучался и окончил курс в Саратовском Городском училище. С 1892-1895 год проходил обучение в

Миссионерской противораскольнической школе в Москве у Архимандрита

Павла Прусского. Был одновременно Законоучителем и Заведующим

Ахматской церковно-приходской школы и Законоучителем Ахматского Земскообщественного училища. Самарским Епархиальным Начальством за отличноревностную службу Церкви Божией награжден набедренником 22 марта 1908г. Прихожанами храма кроме населения Ахмата были жители деревни Лавровка и Александровка. Впервые деревня Лавровка появилась в церковной ведомости в 1898 году, имела она 102 двора и 510 жителей. А в военной деревне Александровка, которая находилась от Ахмата в 12 верстах, проживало в то время 62 человека в 12 дворах. Во время разлива реки Гашон Александровские прихожане просто не могли попасть в храм.

Стоит ещё добавить, что оба Ахмата, во второй половине XIX-го и в начале XX-го столетий были не просто сёлами, где проживали старообрядцы, а настоящими старообрядческими центрами всероссийского значения. Там были воспитаны и проживали знаменитые на всю Россию деятели

Древлеправославной Церкви, старообрядческие начётчики: в старом Ахмате – Т. А. Худошин и А.П. Черчимцев, а в новом Ахмате – И.А. Лукин.

Раскольников в Ахмате было много: Австрийского толка: 16 дворов, 89 человек; Спасова согласия: 20 дворов, 110 человек; Поморского Согласия: 36 дворов, 213 человек; Страннического толка: 19 дворов, 99 человек. В деревне Александровке поморцев 1 двор, 5 человек. До 1920-х годов население нового Ахмата, состоявшее в основном из русских православных и старообрядцев, год от года увеличивалось. В 19-ом и в начале 20-го века правительство и церковная власть относилась к старообрядцам как к вольнодумцам – оппозиционерам, боясь их влияния на умы простых православных граждан и стараясь это влияние уменьшить всеми возможными способами. Для этого в деревнях со старообрядческим населением в первую очередь строились православные храмы и организовывались церковно-приходские школы. Настоятелями храмов и законоучителями в церковных школах в раскольничьих сёлах назначались священники-миссионеры, которые должны были проповедовать учение правящей церкви непосредственно «на местах» и обучать детей старообрядцев Закону Божию так, как предписывалось Святейшим Синодом. Причём борьбе «за сердца и умы» детей отводилась главная роль. В 1899 году Епархиальный миссионер отец Д. Александров писал: «Первой и главной помощницей церковной миссии служит церковная школа, в которой преимущественно обращается внимание на воспитание молодого поколения в духе церкви и глубокой преданности ей. Добрый пример жизни приходского иерея и учителя, их ласковое обращение располагают родителей раскольников отдавать детей в школу». Перерождение раскольничьих детей под влиянием церковной школы один из миссионеров так изображает: «почти никогда не видавшие православного священника при исполнении им своих обязанностей, на первых порах своей школьной жизни, мальчики и девочки из раскольничьих семей относятся к нему с любопытством и с недоверием. Дики, боязливы, упрямы, молитвы по своему не знают, а по православному учиться им ненавистно. Во время общей молитвы перед и после учения не крестятся, а стоят отвернувшись. Но проходит 2-3 месяца и глаза, прежде смотревшие исподлобья, открываются: в них зажигается искра доверия, пробуждается жажда религиозного знания; поднимаются ручонки, как признак желания отвечать, и в первый раз раскрываются уста, произносящие молитву по православному. Незаметно для самих себя они переходят к пению молитв и уже вместе молятся. А с каким вниманием они выслушивают катехизис и учение о богослужении! Несомненно, школа «оглашает» учеников своих – детей раскольников и приготовляет их к вступлению в лоно православной церкви». Вот поэтому, учитывая такие обстоятельства, неудивительно, что уже в 1902 году в старообрядческой деревне Ахмат была построена и освящена церковь-школа.

В начале 1911 года к церкви села Ахмат, 5-го округа Новоузенского уезда, был избран и утвержден церковным старостой на новое трехлетие крестьянин Михаил Угланов. Этот человек также немало потрудился на благо родного села. Вот сообщение из мартовского номера журнала (№ 5) за 1916 год: « Из Новоузенского уезда сообщают, что в с.с. Дьяковке и Ахмате занятия в церковных школах начались в новых помещениях. В этих селах, благодаря выдающейся энергии заведующих школами, священников А. Соловьева и М. Царевского, построены очень хорошие здания для церковных школ. Священник о. А. Соловьев, при участии крестьян с. Ахмата — Александра Волкова, церковного старосты Михаила Угланова и Ивана Угланова, частью на изысканные ими средства, при весьма значительном пособии от казны, соорудили новое школьное здание. Крестьянин А. Волков пожертвовал для школы свой дом, стоимостью более 1200 р.; крестьянин М. Угланов пожертвовал для той же цели 100 р. и кроме того изыскал 600 р. на достройку школьного здания. Особенную же энергию проявил при постройке школы попечитель ее — крестьянин И. Угланов, так как вся постройка школы и в самое страдное время возложена была исключительно на него одного. Несмотря на то, что цены на рабочего в это время доходили до 4-х рублей в день, Угланов почти безотлучно находился при постройке и кроме того на своих лошадях бесплатно подвозил лес и другой материал для постройки школы.

В 1915 году крестьянин Михаил Угланов вместе с благочинным – священником Иоанном Орловым стал Депутатом от 5-го благочиннического округа Новоузенского уезда на Съезде духовенства и церковных старост Самарской епархии. В 1909 году, уже следующий после Преосвященнейшего Гурия, Архиепископ Самарский и Ставропольский Константин предпринял поездку по обозрению сел и церквей Новоузенского уезда. «11-го июня Его Преосвященство, Преосвященнейший Константин, Епископ Самарский и Ставропольский, в сопровождении ключаря кафедрального собора, протоиерея С.А. Диомидова, протодиакона и двух иподиаконов, отбыл из г. Самары в Новоузенский уезд, для обозрения церквей». Один из сопровождающих Архиепископа Константина священников составил подробное и красочное описание этого большого путешествия, за время которого Его Преосвященство посетил следующие города и села: Слобода Покровская - г. Новоузенск – слобода Александров Гай – с. Новая Александровка – с. Красный Кут – с. Ахмат – с. Усатово – с. Дьяковка – с. Питерка – слобода Малый Узень - с. Генеральское – с. Шумейковка. Ехать пришлось как по железной дороге, так и на лошадях. Это было не самое благополучное время для жителей Новоузенского уезда. Вот небольшие извлечения из отчета «Обозрение Его Преосвященством церквей Новоузенского уезда», дающие представление не только о делах духовных, но и земных – повседневных, а также о природе Новоузенского уезда: «Пятый год неурожай… слышалась речь местных жителей. Да и давно уже Новоузенский край – эта богатая житница Самарской губернии – не видал хороших урожаев: то засуха, то суслик, то саранча, а если и начинает хлеб хорошо наливать, налетает горячий ветер и свертывает наливающееся зерно. Кто знает Новоузенский уезд в этом отдаленном углу, на границе Киргиз-Кайсацкой орды, где нет ни одного квадратного аршина черной земли, тот не мало будет удивлен, что в Александровом Гае есть сады, да еще фруктовые. Только богатый и не чуждый культуры человек и притом страстный садовод мог покорить суровую в этом отношении природу.

…Преподав последнее благословение в Александровом Гае, Владыка вошел в вагон и вскоре поезд железной дороги, постепенно увеличивая ход, удалился от окраины уезда в центр, направляясь к ст. Красный Кут. На железнодорожной платформе Красного Кута Владыку встретило железнодорожное начальство и г. Земский Начальник, а при церковной ограде церковный староста с попечителем, по обычаю с хлебом-солью. Было 8 часов утра. Величественный каменный храм был полон молящимися. При входе в храм, Благочинный, он же и местный священник, о. Иоанн Орлов встретил Владыку замечательной и прочувствованной речью. Осмотрев храм, Владыка посетил священника и других членов причта и г. земского начальника и, преподав благословение, выбыл из Красного Кута в Ахмат - небольшой поселок, лет 5-7 тому назад бывший приходской деревней к селу Красный Кут. В настоящее время там церковь-школа, свой священник. Не нарадуется население, что у них свой батюшка и своя церковь».

В 1910 году в Ахмате были построены молитвенный дом, земская и и церковно-приходская школы, кирпичный завод, одна паровая и пять ветряных мельниц. Село росло и хорошело.

Но, к сожалению, Ахматская церковно-приходская школа просуществовала совсем недолго – всего 15 лет. После революции 1917 года церковная школа была ликвидирована Постановлением Совета Народных Комиссаров от 24 декабря 1917 года «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению». И Ахматская школа стала обычной советской школой. Церковь же действовала в Ахмате до 1931года.

В 1914 году в Новоузенском уезде Самарской губернии было 102 православных храма. На территории 5-го благочиннического округа Новоузенского уезда находилось 16 храмов, из них 4 были освящены в честь Николая-Чудотворца, в селах: Ахмат, Владимировка, Дьяковка и в сельце Ильинке (церковь временно закрыта по бедности прихожан и приписана к Церкви села Воскресенка) Святитель Николай – Архиепископ Мирликийский (а в просторечии - Никола-

Угодник) – самый почитаемый в нашем народе святой,

совершивший еще при жизни немало чудес – спасал бедных,

терпевших кораблекрушения, оклеветанных. Он считается покровителем

путешествующих, ратников, купцов, детей, вдов, невинно

осужденных, «первым помощником» крестьянина в его земледельческих

трудах, а также покровителем лошадей – главной

рабочей силы в крестьянском хозяйстве. В России не было ни одного

города без Никольского храма, а во многих церквах, где главный престол,

согласно канонам, был

Угодник) – самый почитаемый в нашем народе святой,

совершивший еще при жизни немало чудес – спасал бедных,

терпевших кораблекрушения, оклеветанных. Он считается покровителем

путешествующих, ратников, купцов, детей, вдов, невинно

осужденных, «первым помощником» крестьянина в его земледельческих

трудах, а также покровителем лошадей – главной

рабочей силы в крестьянском хозяйстве. В России не было ни одного

города без Никольского храма, а во многих церквах, где главный престол,

согласно канонам, был

посвящен Господнему празднику, были устроены приделы в честь св. Николая. В книге А. Вознесенского и Ф. Гусева «Житие и чудеса св. Николая Чудотворца и слава его в России» (СПб., 1899 г.) в числе прочего собраны свидетельства иностранцев, посещавших Русь, начиная с 16-го века. В некоторых из этих сообщений прямо говорится, что святитель Николай ставится на первое место после Бога. Особенно много храмов, посвященных Николаю-Угоднику, находится на берегах рек и морских побережьях. Благодаря многим чудесам «спасения на водах», совершенных при жизни и после смерти, святитель Николай, вместе с апостолом Андреем Первозванным, считается покровителем русского флота (ему посвящен собор Николы Морского в Петербурге). До революции на всех волжских пароходах непременно красовались иконы Николая-Чудотворца (в носовой части, в салонах первого класса). Здесь стоит напомнить, что село Ахмат на берегу реки Еруслан, образовано переселенцами из «старого» села Ахмат, стоящего на самом берегу Волги, и одна из самых распространенных фамилий в Ахмате была - Корабельщиковы. Кроме того, в 19-ом веке св. Николай становится небесным покровителем двух российских императоров – Николая I и Николая II. А церковь-школа в с. Ахмат была построена в 1902 году – как раз во время правления последнего русского императора Николая II. Так что ничего удивительного, что Ахматский храм освящен в честь святителя Николая, нет.

Дни памяти св. Николая: 6 (19) декабря — день его блаженной кончины (в народной традиции «Никола зимний») и 9 (22) мая — день перенесения его мощей в итальянский город Бари (в народной традиции «Никола вешний»). Мощи святителя Николая и поныне хранятся в Бари (по-русски этот город также называли Бар-град), в гробнице Чудотворца постоянно образуется кристально чистая жидкость наподобие святой воды, никогда в течение полутора тысяч лет не иссякавшая; владеющие храмом доминиканцы называют ее «манной». И на протяжении ряда столетий русские паломники прибывали в Бари, чтобы поклониться святым мощам. Стараниями Православного Палестинского общества, основанного великим князем - Сергием Александровичем, в городе Бари в начале 20-го века были построены православный храм и странноприимный дом для православных паломников. А в июле 1913 года Церковный комитет при Бари попросил у Императора Николая II подробный список всех храмов и приделов во имя Святителя Николая, существующих в Вашей епархии. Списки, представленные со всей России, дадут материал для целой книги, которая воочию покажет, сколь высоко чтит русский народ великого Святителя, ревнителя православной веры и милосердия. Известно, что эта просьба была выполнена, требуемые сведения и фотоснимки храмов и икон в честь святителя Николая были переданы в упомянутый Комитет, а потом и в Бар-град. А это значит, что среди них обязательно должна была находиться фотография и Ахматского храма. Возможно, ее и сегодня можно увидеть там.

Список используемых источников:

Газета «Краснокутские вести»

Материалы М.Бирюковой

Материалы краеведческого музея

Интернет сайт «Православие» http://www.pravoslavie.ru/99394.html

Интернет источник «Проза» http://www.proza.ru/2012/11/21/326 Интернет источник «Приход» http://krasniy-kut.cerkov.ru/ www.rusprofile.ru

Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.