Министерство науки и высшего образования РФ

Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский Московский государственный

строительный университет»

Курс лекций

по дисциплине «Основы геодезии»

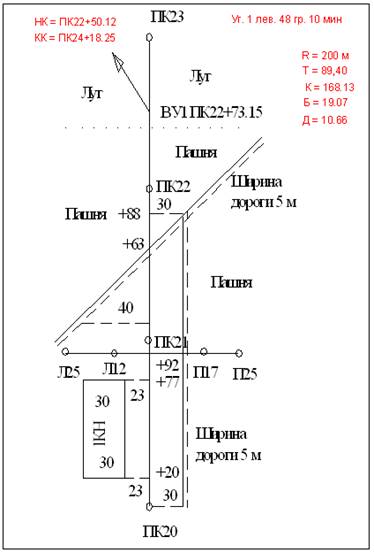

для студентов специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Самара,

2021 г.

|

Рассмотрен Предметно-цикловой комиссией Председатель ПЦК_______ И.А. Тышковская Протокол № __ от «__»_____2021 г.

|

Одобрен Зам. директора по УП и НМР _____________Ю.И. Дудникова __ от «__»_____2021 г. |

Утвержден

Зам. директора по УВР

_________________О.В. Панова

«___»_________2021 г.

Разработчики:

Заборникова И.В. – преподаватель высшей квалификационной категории

и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»

Подробный курс лекций составлен в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы геодезии» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Темы разбиты на лекции, после некоторых идут разобранные задачи и вопросы для самопроверки.

Содержание

|

№ п/п |

Название темы |

№ страницы |

|

1 |

Общие сведения о геодезии. Масштабы. Картографические условные знаки

|

4 |

|

2 |

Рельеф местности

|

19 |

|

3 |

Ориентирование направлений. Прямая и обратная геодезические задачи

|

39 |

|

4 |

Сущность геодезических измерений. Классификация и виды. Линейные измерения

|

49 |

|

5 |

Геодезические измерения. Угловые измерения

|

58 |

|

6 |

Геометрическое нивелирование

|

78 |

|

7 |

Геодезические съемки. Теодолитный ход. Полевые и камеральные работы. Понятие о тахеометрической съемке

|

97 |

|

8 |

Содержание и технология работ по полевому трассированию

|

108 |

|

9 |

Построение профиля по результатам трассирования

|

113 |

|

10 |

Список использованных источников

|

118 |

ТЕМА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОДЕЗИИ.

МАСШТАБЫ. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

· ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОДЕЗИИ.

Геодезия – это наука об измерениях на поверхности земли и математической обработке этих измерений.

Геодезия решает научные и практические задачи. К числу научных задач геодезии относятся:

- определение разности уровня морей;

- определение формы и размеров всей земли;

- определение внешнего гравитационного поля земли;

- наблюдение за деформациями земной коры. К числу практических задач геодезии относятся:

- определение координат и отметок точек земной поверхности в единой системе координат;

выполнение геодезических измерений с целью построения карт, планов, профилей;

- обеспечение геодезическими данными другие отрасли хозяйства.

В связи с многообразием решаемых задач геодезия делится на ряд самостоятельных дисциплин:

- высшая геодезия (изучение фигуры Земли и ее внешнего гравитационного поля, определение геодезических координат отдельных точек земной поверхности);

- топография (изучение изображения сравнительно небольших участков земной поверхности);

- фотограмметрия (изучение объектов фотографирования по фотоснимкам);

- космическая геодезия (изучение поверхности земли по снимкам из космоса);

- морская геодезия (изучение прибрежных участков суши);

- аэрофото геодезия (изучение земли по аэроснимкам);

- картография (изучение и составление карт планов, атласов)

- инженерная геодезия – разрабатывает методы геодезических работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации разнообразных инженерных сооружений, установке и монтаже специального оборудования, с целью разведки, использования и эксплуатации природных богатств

Задачи инженерной геодезии заключаются в следующем:

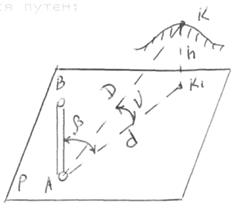

1) получение геодезических материалов, необходимых для составления проекта работ по строительству сооружения, путем выполнения полевых геодезических измерений и вычислительно-графических работ;

2) определение на местности положения основных осей и границ сооружений и других характерных точек их в соответствии с проектами строительства;

3) обеспечение геометрических форм и размеров элементов сооружения на местности в соответствии с его проектом в процессе строительства;

4) обеспечение геометрических условий установки и наладки специального оборудования;

5) установление отклонений сооруженного объекта от его проекта («исполнительные съемки»);

6) изучение деформаций основания и тела сооружения, происходящих под действием различных нагрузок, под влиянием внешних факторов и деятельности человека;

7) определение расположения на поверхности Земли (или в ее недрах) отдельных объектов, элементов и характеристик, представляющих интерес для данного вида или отрасли народного хозяйства.

Инженерно-геодезические работы, имеющие прикладное значение, являются наиболее обширными. Инженерная геодезия использует методы высшей геодезии, топографии и фотограмметрии, а в отдельных случаях и свои приемы и средства.

· ПОНЯТИЕ О ФОРМЕ И РАЗМЕРАХ ЗЕМЛИ

Мысль о том, что Земля имеет форму шара, впервые высказал в VI. Веке до н.э. древнегреческий ученый Пифагор, а доказал это и определил радиус Земли египетский математик и географ Эратосфен, живший в IIIвеке до н.э. Впоследствии ученые уточнили, что Земля сплюснутая у полюсов. Такая фигура в математике называется эллипсоидом вращения, получается от вращения эллипса вокруг малой оси.

Земля не является правильным геометрическим телом – ее поверхность представляет собой сочетание возвышенностей и углублений. Большая часть углублений заполнена водой океанов и морей. Поверхность воды под действием силы тяжести образует уровенную поверхность, перпендикулярную в каждой точке направлению силы тяжести. Линию, совпадающую с направлением силы тяжести, называют отвесной линией. Если уровенную линию продолжить мысленно под материками, образуется фигура, называемая геоидом (рис.1.1.) (уровенной поверхностью называется поверхность морей и океанов мысленно продолженную по суше).

Поверхность

геоида не может быть представлена достаточно простым уравнением и неудобна для

обработки результатов геодезических измерений, так как геоид имеет неправильную

форму. С геометрической точки зрения математическая фигура приближенная к

геоиду называется эллипсоид (это фигура образованная эллипсом при вращении его

вокруг малой полуоси)

В каждой стране применяют свой эллипсоид максимально приближенный к геоиду данного государства и тогда такой эллипсоид называется референц-эллипсоидом.

В нашей стране принят референц – эллипсоид Красовского с

размерами: а=6387 км ; b=6356 км ; α=(a – b)/a = 1/298,3.

В некоторых случаях при геодезических измерениях, выполняемых на довольно значительных участках поверхности земли, геоид принимают за шар с R= 6371,11 км, эквивалентным по объему референц-эллипсоиду. Участки земной поверхности площадью менее 20 км2 можно считать плоскостью при измерении углов и расстояний.

|

· ПОНЯТИЕ КАРТЫ, ПЛАНА, ПРОФИЛЯ

При изображении физической поверхности Земли на картах её проектируют на поверхность эллипса, а затем его разворачивают в плоскость. Таким образом, картой называют уменьшенное и закономерно искаженное изображение Земли или отдельных частей её поверхности на плоскости.

Иначе поступают с изображением плана. Физическую поверхность Земли ортогонально проектируют на горизонтальную плоскость. Таким образом, планом называют уменьшенное и подобное изображение ортогональной проекции местности, в пределах которой кривизна уровенной поверхности не учитывается Ортогональная проекция – изображение пространственного объекта на плоскости посредством проектирующих лучей, перпендикулярных к плоскости проектирования. Длина ортогональной проекции линии на горизонтальную плоскость называется горизонтальным проложением. По назначению топографические карты и планы делятся на основные и специализированные. К основным относятся карты и планы общегосударственного картографирования. Эти материалы многоцелевого назначения, поэтому на них отображают все элементы ситуации и рельефа. Специализированные карты и планы создают для решения конкретных задач отдельной отрасли. Так, дорожные карты содержат более детальную характеристику дорожной сети. К специализированным относят и изыскательские планы, используемые только в период проектирования и строительства зданий и сооружений. На этих картах только часть нумерованных объектов изображаются точно, все остальные – схематически. Кроме планов и карт к топографическим материалам относят профили местности, представляющие собой уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности вдоль выбранного направления. Профили местности являются топографической основой при составлении проектно-технической документации, необходимой при строительстве подземных и наземных трубопроводов, дорог и других коммуникаций.

На топографических картах все объекты земного изображаются максимальной точностью, независимо от значимости объекта.

Стандартные масштабы

Масштабы топокарт: Масштабы планов:

1:100000 1:5000

1:50000 1:2000

1:25000 1:1000

1:10000 1:500

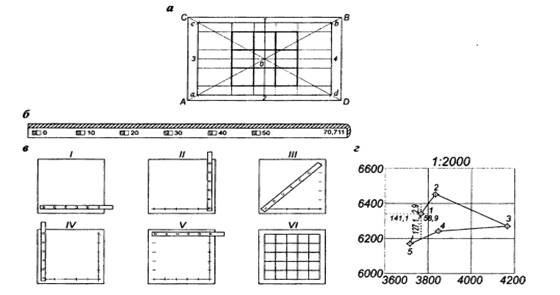

· МАСШТАБЫ

Отношение длины линии на плане к длине горизонтального проложения этой линии на местности называется численным масштабом топографического плана. Его обычно представляют в виде правильной дроби, числитель которой равен единице, а знаменатель – некоторому числу N, показывающему, во сколько раз расстояние на плане ab уменьшено по сравнению с соответствующим горизонтальным проложением Ао Во линии местности.

Так, при аЬ=5см и АоВо=250м имеем

![]() (1.1)

(1.1)

При сравнении численных масштабов различных планов употребляют термины: «мельче» и «крупнее». Если N1 < N2, то есть знаменатель первого масштаба меньше знаменателя второго, то говорят, что первый масштаб крупнее второго, или второй масштаб мельче первого. Для удобства численный масштаб часто записывают в виде пояснительного масштаба, например: «в 1 сантиметре 50 метров».

Линейный масштаб используют для измерения с небольшой точностью длин отрезков на плане. Он представляет собой прямую линию, разделенную на равные отрезки. Длина одного отрезка называется основанием масштаба. Она соответствует определенному числу метров на горизонтальном проложении. На рисунке 1.3 основание принято равным 2см, что при численном масштабе 1:5000 соответствует 100м на горизонтальном проложении. Левое крайнее основание линейного масштаба разделено на более мелкие деления.

Рис.1.3 Линейный масштаб

Поперечный масштаб применяют для измерений и построений повышенной точности. Для каждого масштаба можно построить свой поперечный масштаб. Поперечный масштаб с основанием 2см называется нормальным сотенным поперечным масштабом, то есть пригодным для любого масштаба.

Поперечный масштаб строят следующим образом:

На прямой линии откладывают ряд отрезков по 2см, которые называют основанием масштаба. Из концов оснований восстанавливают перпендикуляры произвольной длины. На крайних перпендикулярах измерителем откладывают по 10 отрезков одинаковой длины и соединяют их концы. Крайнее левое основание сверху и снизу делят на 10 одинаковых частей методом деления отрезка на пропорциональные части. Затем соединяют верхние и нижние точки (рис. 1.4)

|

Для пользования поперечным масштабом необходимо мысленно оцифровать его деления исходя из масштаба плана или карты. Так если масштаб плана 1:5OO, то основанием равно 10м деление равно 1 м и наименьшее деление 01м.

Измеритель располагают таким образом, чтобы правая игла находилась на одной из вертикальных линий, а левая на трасверсале. После чего считают, сколько целых (к), десятых (п) и сотых (i) долей основания содержится между углами и исходя из ранее выполненной оцифровки, вычисляют расстояние.

S=к(АВ)+п(0,1АВ)+1(0,01АВ) (1.2.)

Для случая приведенного на рис. 1.5 имеет к=1; п=4; i=3,5 масштаб 1:500, а следовательно:

S=1*100+4(0,1 *100)+3,5(0,01 *100)=143,5м

Невооруженный глаз человека способен на чертеже, на расстоянии 20-25см увидеть точку равную 0,1мм. Поэтому точностью масштаба называют длину горизонтальной проекции на местности, соответствующую 0,1мм на карте или плане. Для масштаба 1:500; 1:1000; 1:10000; 1:25000; точность масштаба соответственно равно 0,05м; 0,1м; 1,0м; 2,5м.

Примеры

Пример 1. Дано расстояние между двумя точками на карте равное 56,4мм. Определить длину горизонтального проложения соответствующей линии местности, если масштаб карты равен 1:2000.

Решение. Вычисление производится по формуле

Sm=SP*M,

где![]() - знаменатель

численного масштаба, показывающий во сколько раз линии местности уменьшены при

их изображении на карте;

- знаменатель

численного масштаба, показывающий во сколько раз линии местности уменьшены при

их изображении на карте;

![]() - длина линии на плане

или карте;

- длина линии на плане

или карте;

Sm – горизонтального проложения соответствующий линии на местности.

SP=56,4мм, то Sm=56,4мм*2000=112800мм=112,8м

Пример 2. Дано горизонтальное проложение линий местности равное 78,0м. Определить с точностью 0,1 мм длину соответствующей линии на карте в масштабе 1:2 000

Решение. Вычисление выполняют по формуле:

![]()

![]() =78,0м=78000мм, то

=78,0м=78000мм, то ![]() =78000:2000=39,0мм на

карте масштаба 1:2000.

=78000:2000=39,0мм на

карте масштаба 1:2000.

Решение:

Так же как и в предыдущей задаче необходимо мысленно оцифровать деления поперечного масштаба. Так, если масштаб плана 1:1000, то основание поперечного масштаба равно 20 м., АВ=2м и наименьшее деление (а1 в1) равно 0.2м. А затем суммированием этих отрезков набрать длину линии на поперечном масштабе. Т.е.35.6:20м =1 (целое основание масштаба). Осталась длина линии 15.6. Ее делим на цену деления основания масштаба 15.6:2м=7 (целых делений основания масштаба. 7х2м=14м. 15.6-14м=1.6м. 1.6м:0.2м=8 (наименьших делений масштаба). После этого устанавливаем измеритель на поперечном масштабе так, чтобы между иголками измерителя уложилось 1 целое основание масштаба, 7 целых целений основания масштаба и 8 наименьших делений масштаба.

Пример 4.На карте масштаба 1:2000 был измерен отрезок, длинной 2.5 см. Найти длину линии на местности, соответствующую этому отрезку.

Решение.

Так как задан численный масштаб 1:2000 значит в этом масштабе 1см. на карте соответствует 2000 см. или 20 м на местности, тогда в 2.5см будет 2.5х20=50м . Ответ: 50м.

Пример 5. Найти длину отрезка на плане масштаба 1:500, если длина горизонтального проложения линии на местности 28.50м.

Решение:

В масштабе 1:500 1см на плане соответствует 5м на местности. По условию задачи на местности 28.5м. Следовательно

1 основание -10м

1 деление – 1м

1 наименьшее деление – 0,1м

Ответ: 2осн.+8дел.+5н.дел

Пример 6. Определить точность масштаба 1:10 000.

Решение. Так как точность масштаба это длина горизонтальной проекции линии на местности, соответствующая 0.1мм на карте или плане, необходимо вычислить длину линии на местности, соответствующую 0.1мм на карте или плане. По аналогии с предыдущими задачами рассуждаем так 1см на карте масштаба 1:10 000 соответствует 100м на местности, соответственно

1мм –10м,

0.1мм – 1м

Ответ: 1м.

Пример 7: Перевести численный масштаб 1:10000 в пояснительный.

Решение: Для перевода численного масштаба в пояснительный необходимо от сантиметров в знаменателе перейти к метрам;

1/10000:100 или 1 см-100 м.

· СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВ И КАРТ. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ПЛАНОВ И КАРТ

Местные предметы на топографических планах и картах изображаются условными топографическими знаками. Изображаемые на планах объекты местности можно разбить на две группы. Одна группа по своим размерам может выражаться в масштабе данной карты или плана, как, например, пашни, луга, леса, огороды, моря, озера и т.п. Предметы другой группы по своим размерам не могут быть выражены в масштабе карты, например, ширина дорог, малых рек, ручьев, мосты, указатели дорог, километровые столбы, колодцы, родники, геодезические знаки, различные ориентиры.

Условные знаки для первой группы предметов называются масштабными, или контурными, для второй группы – внемасштабными.

· Масштабные знаки изображают предметы подобными оригиналу, и по ним можно определить размеры и форму предметов (пашни, леса, сенокосы, кустарники, пастбища, сады, огороды). Контуры обозначаются точечными пунктиром, а внутреннее содержание отражают условными знаками

· Линейные условные знаки используют для изображения объектов линейного типа, длина которых выражается в масштабе (дороги, реки, линии электропередач). Ширина таких объектов меньше точности масштаба данной карты.

· Внемасштабные условные знаки применяют для изображения предметов (колодцы, геодезические знаки, родники, столбы и т.п.). Внемасштабные условные знаки показывают только положение объекта, отображающие их характер и назначение, но по ним нельзя судить об их размерах.

· Пояснительные условные знаки дополняют другие условные знаки цифровыми данными, пояснительными надписями и т.п., характеризующими предметы местности (грузоподъемность и ширина мостов, порода деревьев, средняя высота, толщина и расстояние между деревьями в лесу, ширина дорог, отметка урезов воды в водоеме и т.п.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что изучает геодезия?

2. Виды геодезии?

3. Какие задачи решает инженерная геодезии?

4. Что представляет собой действительная фигура Земли?

5. Почему изображение фигуры Земли заменяют референц-эллипсоидом или шаром?

6. Что такое уровенная поверхность?

7. Что называется планом?

8. Что называется картой?

9. В чем отличия между картой и планом?

10. Что называется профилем местности?

11. Что называется масштабом?

12. Что представляют собой численный и пояснительный масштабы?

13. Перечислите масштабы топографических карт и планов.

14. Что такое точность масштаба?

15. Как построить нормальный сотенный поперечный масштаб?

16. Что называется контурными знаками?

17. Что называется внемасштабными знаками?

18. Что называется линейными знаками?

19. Что называется поясняющими знаками?

20. Приведите примеры условных знаков: контурных (масштабных), линейных, внемасштабных, поясняющих.

Совокупность неровностей земной поверхности называют рельефом. Рельеф играет значительную роль в деятельности человека. Его учитывают при проектировании строительства, преобразуют в формы, удобные для эксплуатации сооружения. Правильное освоение и использование территорий невозможно без учета рельефа.

На топографических картах рельеф изображается в виде горизонталей. Суть метода горизонталей состоит в том, что поверхность земли сечется плоскостями параллельными уровенной поверхности.

Горизонталь – след пересечения секущей плоскости с поверхности земли. Понятие о горизонтали можно получить, если представить себе местность, затопленную до заданной высоты. Береговая линия в этом случае будет горизонталью. Изменяя уровень воды (высоту уровенной поверхности) получим горизонтали с различными высотами.

Высота точки – это расстояние по нормали от точки на поверхности земли до уровенной поверхности, принятой за отчетное численное выражение высоты называется отметкой (Н). За начало отсчета в нашей стране принят средний уровень Балтийского моря, который отмечен в виде футштока (медная полоса, укрепленная на одном из устоев обводного канала в г. Кронштадт) Разность отметок двух точек называется превышением h,

h = HК-HН.

На картах и планах высоты горизонталей изменяются через равные промежутки. Разность высот соседних горизонталей называют высотой сечения рельефа, а расстояние между горизонталями на плане – заложением. Высоту сечения рельефа выбирают в зависимости от масштаба карты или плана и характера местности. Стандартные высоты сечения рельефа: 0.25; 0.5; 1.0; 2.0; 2.5; 5.0; 10.0м. В пределах данного плана или карты высота сечения рельефа постоянна. Только в местах со сравнительно большим расстоянием между горизонталями и для рисовки деталей рельефа в необходимых местах проводятся пунктирными линиями полугоризонтали. Для вычерчивания горизонталей используют светло-коричневую тушь (сиену жжоную), которая закрывает ситуацию, обычно изображаемую черным цветом.

Горизонтали подписывают на планах и картах в разрывах основанием в сторону понижения ската местности. Кроме отметок горизонталей на картах подписывают отметки характерных точек рельефа (вершины горы, дна котловины и т.д.). Направление склона местности показывается у горизонталей бергштрихами – черточками, проводимыми в сторону понижения местности. Бергштрихи выставляются не у всех горизонталей, но в количестве достаточном для чтения рельефа.

· СВОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЕЙ

1) бергштрихи направлены в сторону понижения;

2) основания цифр, которыми подписаны горизонтали, располагаются в направлении понижения ската;

3) к водоемам и водотокам местность понижается;

4) в одну сторону от горизонтали местность повышается, а в другую понижается;

5) горизонтали перегибаются на водораздельных линиях хребтов и тальвегах лощин;

6) отметка точки на горизонтали равна отметке горизонтали;

7) отметки горизонталей всегда кратны высоте сечения рельефа.

8)горизонталь – это всегда замкнутая кривая, никогда не пересекается.

· ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА.

Несмотря на кажущееся разнообразие рельефа, выделяют 5 основных форм:

1. Гора, холм — возвышающаяся над окружающей местностью часть земной поверхности (Рис.3.2а). Наивысшую точку горы называют вершиной, низ — подошвой, а боковые поверхности — скатами.

2. Котловина, впадина — замкнутое углубление поверхности (рис.3.2.б). Наиболее низкую часть впадины называют дном, боковые поверхности — скатами, а линию слияния с окружающей местностью — бровкой.

3. Хребет — вытянутая в одном направлении возвышенность со скатами в двух противоположных направлениях (рис. 3.2, в). Линию встречи скатов в верхней части называют водоразделом.

4. Лощина — вытянутое в одном направлении понижение с двумя скатами (Рис.3.2г). Линию встречи скатов в нижней их части называют водосливом.

5. Седловина — понижение между двумя возвышенностями (Рис.3.2.д). Наиболее низкую точку между возвышенностями называют перевалом.

· РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА КАРТАХ И ПЛАНАХ

Решение инженерно-геодезических задач рассмотрим на примерах.

1 Определение отметок точек.

Пример 1: Определить отметки точки А и В, hc=1м

![]() Решение:

Для определения отметки точки А необходимо определить отметки горизонталей

между которыми находится точка А; провести перпендикуляр через точку между

двумя соседними горизонталями. С помощью линейки измерить расстояние а и а1.

Составить пропорцию и найти х.

Решение:

Для определения отметки точки А необходимо определить отметки горизонталей

между которыми находится точка А; провести перпендикуляр через точку между

двумя соседними горизонталями. С помощью линейки измерить расстояние а и а1.

Составить пропорцию и найти х.

![]() , отсюда

, отсюда ![]()

Примечание: а и а1 измеряются либо в сантиметрах, либо в миллиметрах (в метры не переводятся).

Для

рис.3.3 получим а=0,6см; а1=0,3см, тогда ![]()

Высота точки А определяется:

![]() ;

НА=98,00м+0,50м=98,50м

;

НА=98,00м+0,50м=98,50м

Результат округляется до 0,01.

Точка В находится на горизонтали поэтому ее отметка будет равна высоте горизонтали (НВ=100м).

2.Определение превышения между точками.

Пример 2: Определить превышение между точками А и В.

Решение: Превышение это разность конечной точки и начальной точки между точками А и В определится:

![]()

Из примера 1 получим hАВ=100,00м-98,50м=1,50м

3. Определение высоты сечения

Пример 3: Определить высоту сечения карты.

Решение:

Для того чтобы определить высоту сечения рельефа необходимо найти подписанные

горизонтали и сосчитать количество промежутков между горизонталями. Высота

сечения определяется по формуле: ![]() ,

,

где

![]() - отметки

соответственно старшей горизонтали(с большей отметкой) и младшей горизонтали (с

меньшей отметкой);

- отметки

соответственно старшей горизонтали(с большей отметкой) и младшей горизонтали (с

меньшей отметкой);

![]() - количество

промежутков между горизонталями.

- количество

промежутков между горизонталями. ![]()

Ответ: высота сечения равна 1м.

4. Определение уклона линии

Для численной характеристики крутизны ската на местности используют угол наклона n0 или уклон i. Уклоном линии местности называют отношение превышения к горизонтальному проложению. Из прямоугольного треугольника АВС следует:

![]() , (3.2)

, (3.2)

где h – высота сечения рельефа,

а – заложение

Из

формулы следует, что уклон безразмерная величина. Его выражают или в процентах

%(сотых долях), или в промиллях ![]() (тысячных

долях), а угол наклона в градусах.

(тысячных

долях), а угол наклона в градусах.

Пример 4: Определить уклон линии АВ.

Решение: Уклон линии АВ равен:

![]()

![]() и

и ![]() были определены в примере 2.

были определены в примере 2. ![]() - горизонтальное

проложение между точками А и В. Оно измеряется линейкой и переводится в масштаб

карты или плана. Если масштаб карты 1:1000, то

- горизонтальное

проложение между точками А и В. Оно измеряется линейкой и переводится в масштаб

карты или плана. Если масштаб карты 1:1000, то ![]() = 29м

= 29м

![]()

5. Построение горизонталей аналитическим методом.

|

Пусть линия 5-6¾проекция линии 5-6¢ местности на горизонтальную плоскость в данном масштабе. Точки 5 и 6 — соседние точки. Пусть отметка точки 5 равна Н5, а точки 6 равна Н6. Н1,Н2,Н3- отметки секущих горизонтальных плоскостей с отметками кратными высоте сечения рельефа. Горизонтальное проложение линии 6-5 равно d. Из решения подобных прямоугольных треугольников имеем

![]()

![]()

![]()

Приведем численный пример. Н5=56.19м, Н6=55.36м., высота сечения равна 0,25м. Между этими отметками пройдут горизонтали с отметками Н1=55.50, Н2=55.75, Н3=56.00м. Горизонтальное проложение d= 40мм. Тогда

d1=40(0.14/0.83)=6.7мм

d2=40(0.39/0.83)=18.8мм

d3=40(0.64/0.83)=30.8мм

Отложив от вершины 6 по стороне 6-5 отрезки, равные 6.7, 18.8 и 30.8 мм получим положение горизонталей с отметками 57.50, 57.75 и 56.00 м. Интерполируя аналогично между остальными отметками, найдем положение этих же горизонталей. Соединив точки с одинаковыми отметками точки плавной линией, получим горизонтали.

6. Построение горизонталей графическим методом.

Решение: Графический метод интерполирования заключается в нахождении положения горизонталей с помощью прозрачной палетки. Для этого на листе кальки проводят параллельные линии через равные расстояния (обычно через 5 или 10 мм). Находят на плане вершину с наименьшей отметкой и, ориентируясь на нее, подписывают линии палетки отметками, кратными высоте сечения рельефа (hс=0.25 м).Например, Нmin=54.79 м. Следовательно, параллельные линии оцифровываются снизу вверх, начиная с отметки 54.75 м (при hс=0.25 м). . д.

Далее: 55.00; 55.25; 55.50 и т. Д.

Для интерполирования по линии 5-6 накладывают палетку на план так, чтобы точка 5 заняла положение между линиями с отметками 56.00 и 56.25 соответственно своей отметке 56.19 м (рис.3.8). В точке 5 иглой измерителя прокалывают кальку и поворачивают ее вокруг иглы так чтобы точка 6 расположилась между линиями с отметками 55.25 и 55.50 соответственно своей отметке 55.36. Закрепив в этом положении палетку, осторожно прокалывают остро отточенным карандашом пересечения линий 55.50, 55.75 и 56.00 с линией сетки квадратов 5-6. Аналогичным образом производится интерполирование и по другим отметкам. Соединив точки с одинаковыми отметками плавными линиями, получим горизонтали.

6 Построение продольного профиля линии

Построить продольный профиль и вычислить уклон линии на карте

Решение:

Линия АВ, по которой должен быть построен профиль называется профильной, а соединяющая точки А и В – воздушной линией.

Данная задача встречается при камеральном трассировании линейных сооружений, например газопровода. Для проектирования и строительства таких сооружений необходимо иметь продольный профиль – вертикальный разрез линии по заданной линии.

Построение профиля осуществляется следующим образом.

1. На миллиметровой бумаге проводят прямую линию, являющуюся основанием профиля.

2. На основание профиля переносят с карты точки пересечения профильной линии с горизонталями, водоразделами, тальвегами, седловинами и вершинами, выписывая в соответствующую графу (рис.3.9) их отметки.

3.

В

полученных точках восстанавливают перпендикуляры и откладывают на них высоты в

вертикальном масштабе, который принимают в 10 раз крупнее горизонтального. Для

того чтобы чертеж был компактный, все отметки уменьшают на одинаковое число

метров, которое называется условным горизонтом (на чертеже 110 м). Его выбирают

таким образом, чтобы точка профиля с наименьшей отметкой располагалась на 2-3

см выше ![]() основания

профиля.

основания

профиля.

Соединив концы перпендикуляров, получают профиль.

Уклон воздушной линии можно получить по формуле:

iAB=(HB-HA)/SAB, (5.3)

где SAB – горизонтальное проложение линии АВ, выраженное в метрах.

4. В графу ‘’план трассы’’ переносят с карты ситуацию, имеющуюся в обе стороны от оси трассы на расстоянии 1см. Линии, соединяющие точки A и В как на плане так и на профиле, а также в графе уклонов, проводят красным цветом.

5. Ситуацию вычерчивают цветом, соответствующим ее изображению на карте.

Вопросы для самопроверки:

1. Что называется рельефом местности?

2. Дайте определение основным формам рельефа, назовите их характерные точки или линии.

3. Что называется горизонталью?

4. Перечислите основные свойства горизонталей.

5. Что такое бергштрих, полугоризонталь, высота сечения рельефа, заложение горизонталей?

6. Изобразите горизонталями основные типовые формы рельефа. Покажите характерные точки или линии основных форм рельефа.

7. Что называется высотой точки?

8. Что называется абсолютной, условной, относительной высотой точки?

9. Что называется уклоном линии местности?

10. Как по карте определить высоту точки и уклон линии местности?

11. Как по заложению определить крутизну ската?

ТЕМА 3 ОРИЕНТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ. ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

· СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Система географических координат, определяет положение точки на сферической поверхности она применяется на топографических картах для изображения больших участков земной поверхности. Географические координаты бывают:

-геодезические (определяют положение точки относительно эллипсоида);

-астрономические(определяют положение точки относительно геоида).

Отклонение размеров эллипсоида от геоида имеет значение 150м. Эта величина не существенна для измерений на поверхности земли.

В данной системе координатами точки являются широта, долгота, высота, а координатными линиями являются параллель меридиан.

Параллель – это след пересечения эллипсоида плоскостью проходящей через данную точку местности перпендикулярно малой полуоси. За нулевую параллель принят экватор.

Меридиан – это след пересечения эллипсоида плоскостью проходящей через малую полуось эллипса и данную точку местности. За нулевой меридиан принят Гринвичский меридиан.

Широта (φ) – это угол, образованный нормалью данной точки к плоскости эллипсоида и плоскостью экватора.

Долгота (λ) – это двугранный угол образованный плоскостью нулевого гринвичского меридиана и плоскостью меридиана в данной точке (М)

Широта и долгота полностью не отражают положение точки в пространстве необходимо знать 3-ю координату – высоту. Высота рассматривается далее в лекциях.

· СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Система прямоугольных координат зональная, т.е. в каждой зоне начало прямоугольных координат своё. Основными координатными линиями служат две взаимно перпендикулярные линии с началом координат в точке 0. У вертикальной оси абсцисс Х (осевой меридиан), совмещенной с меридианом, положительное направление с юга на север, у горизонтальной оси ординат Y (экватор) положительное направление — с запада на восток. Четверти системы координат имеют названия, соответствующие сторонам света и нумеруются по часовой стрелке от северо-восточной четверти, (рис. 2.5) На листах топографических карт и планов прочерчивается координатная сетка (километровая).

· ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ.

|

Так, координаты точки M равны +Xm, +Ym, а точка N имеет координаты –Xn, -Yn.

Определяют масштаб карты и разбиваются с оцифровкой сетки координат.

Выделяют квадрат километровой сетки, в котором находится точка, и выписывают координаты его (рис 2.8б) юго-западного угла.(Ха=6074; Yа=4311)

Из т.А опускают перпендикуляры на стороны квадрата километровой сетки.

С помощью измерителя и поперечного масштаба определяют длины перпендикуляров относительно юго-западного угла.(∆Ха; ∆Yа)

Вычисляют координаты т.А:

![]() (2.2)

(2.2)

Недостатком изложенного способа является его бесконтрольность. Здесь любая грубая ошибка в изменении останется незамеченной. Поэтому на практике измеряют не только отрезки XA и YA , но и продолжения их до северной и восточной сторон километровой сетки, т.е. X¢A¢ и Y¢A . Очевидно, что при отсутствии погрешностей в измерениях должны выполняться условия:

(2.3)

(2.3)

Где D – длина стороны квадрата километровой сетки.

Практически таких равенств не получается из-за случайных и систематических погрешностей измерений (деформация бумаги, неточность установки игл измерителя в вершине, погрешности построения поперечного масштаба и т.д.). Однако величина неравенства не должна превышать 0.3 мм в масштабе карты. Если условие выполняется, то

Окончательные координаты точки A можно вычислить по формулам:

;

;

(2.4)

;

;

Ориентировать линию на местности — значит определить ее положение относительно другого направления, принятого за исходное. В качестве исходных в геодезии используют следующие направления (рис.2.10): северное направление АИ истинного (географического) меридиана; северное направление АМ магнитного меридиана.

Для ориентирования линий на местности служат азимуты, дирекционные углы и румбы.

Азимутом линии называют угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до ориентируемой линии. Азимут А называют истинным, если он отсчитывается от истинного меридиана и магнитным Ам, если он остсчитывается от магнитного меридиана.

Так как магнитная ось Земли отклонена от оси вращения Земли примерно на 12°. Под влиянием этого фактора между направлениями географического и магнитного меридианов на поверхности Земли образуется угол δ. Этот угол называют склонением магнитной стрелки и отсчитывают от истинного меридиана к магнитному. Восточному склонению приписывают знак плюс, западному — знак минус.

Магнитное склонение в различных точках Земли имеет вековые, годичные и суточные периодические изменения. Суточные изменения в средней полосе достигают 15'. В некоторых районах, где колебания достигают особо больших значений, вообще нельзя пользоваться для ориентирования магнитной стрелкой. Такие районы называют аномальными, например, район Курской магнитной аномалии.

Рис.2.10 Ориентирование линии на местности

Сведения о магнитном склонении можно получить на метеостанции или выбрать из схемы, приведенной под южной рамкой топографической карты.

Сближением меридианов называют угол отсчитываемый от истинного меридиана к осевому меридиану. Восточному сближению приписывают знак плюс, западному — минус.

![]() Сближение

меридианов можно выбрать со схемы под южной рамкой топографической карты или

вычислить по формуле

Сближение

меридианов можно выбрать со схемы под южной рамкой топографической карты или

вычислить по формуле

γ=∆λsinφ, (2.5)

где ∆λ –разность долгот географического меридиана точки и осевого меридиана зоны;

φ – широта точки.

Горизонтальный угол, образованный северным направлением истинного меридиана и данной линии местности отсчитав по ходу часовой стрелки, называется истинным азимутом (рис.2.11.)

![]() (2.6)

(2.6)

γ – сближение меридианов

В геодезии принято ориентировать линии по осевому меридиану. Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки до линии местности называется дирекционным углом (обозначается буквой a).

![]() (2.7.)

(2.7.)

![]()

· СВЯЗЬ МЕЖДУ УГЛАМИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

![]() γГ

– Гауссово сближение меридиана

γГ

– Гауссово сближение меридиана

δ-склонение магнитной стрелки- это угол,образованный северным направлением истинного и магнитного меридиана. Склонение магнитной стрелки – величина непостоянная даже для одной точки местности. Она изменяется в течение суток, года, века. Сближение и склонение магнитной стрелки указано внизу карты.

γА = (LA – Lo)sinBA (2.8.)

LA- долгота т.А

Lo – долгота осевого меридиана зоны

BA- широта т.А

Ам = α +γ-δ (2.9.)![]()

· СВЯЗЬ МЕЖДУ ДИРЕКЦИОННЫМ УГЛОМ И РУМБОМ

Румб-это острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления (северного или южного) до ориентируемой линии. Величина румба сопровождается названием из двух букв, обозначающих страны света и указывающих направление линии: СЗ : 43о11, ЮВ : 12о15’ и так далее.

![]()

![]() 2.9 Связь между дирекционным углами

и прямоугольными координатами

2.9 Связь между дирекционным углами

и прямоугольными координатами

![]()

Пусть АВ- линия на местности для которой известны координаты т. А и т. В. Необходимо Определить дирекционный угол aАВ и расстояние между точками.

Решение задания начинается с нахождения приращений координат (рис 2.19).

![]() (2.10)

(2.10)

Обе разности координат будут иметь знаки «+» (рис.2.20)

Определение румба выполнится по формуле:

tg r= ∆y/∆x (2.11)

В первой четверти дирекционный угол будет равен румбу. Горизонтальное положение между точками А и В определяется по формулам

![]()

S=∆x/cos a; S=∆y/sin a (2.12)

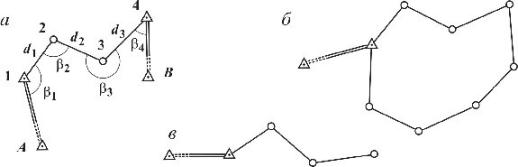

· СВЯЗЬ МЕЖДУ ДИРЕКЦИОННЫМИ УГЛАМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ УГЛАМИ

Пусть имеем две стороны хода АВ и ВС (рис.2.21). Дирекционный угол aАВ стороны АВ будем считать известным. Если правый по ходу угол обозначить βn, то

![]() (2.13)

(2.13)

Подставляя

значение ![]() из

формулы(2.7), получим

из

формулы(2.7), получим

![]() (2.14)

(2.14)

Если бы мы имели при т.В не правый, а левый угол βл, то получили бы формулу:

![]() . (2.15)

. (2.15)

Пример N°1. Дирекционный угол линии АВ равен 165°. Найти румб.

Решение: По формулам взаимосвязи азимутов и румбов получим

![]()

![]()

![]()

Пример N°2. Определить дирекционный угол линии АВ, если Аu=60°30’; γ =+0°10’.

Решение: Дирекционный угол линии АВ равен

![]()

![]()

Пример N°3. Определить величину угла β, если даны дирекционные углы линий aОА=30°00'; aов=135°00'

Решение:

Угол

β составит:![]()

β=135°00'-30°00'=105°00'

Пример №4. Вычислить дирекционный угол a2-3 и её румб, если a1-2=60° β2прав=140°

Решение:

![]()

Из рисунка видно:

![]()

![]()

![]() тогда

тогда ![]()

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Что такое широта и долгота?

Как по карте определить географические координаты точки?

Что представляет собой зональная система прямоугольных координат?

Как по карте определить прямоугольные координаты точки?

Что называется ориентированием линии на местности?

Что называется истинным азимутом линии местности?

Что называется магнитным азимутом линии местности?

Что называется дирекционным углом линии местности?

Как связаны между собой углы ориентирования?

На сколько отличаются прямой дирекционный угол от обратного?

Как перейти от дирекционного угла к румбу?

Как с помощью транспортира измерить на карте дирекционный угол линии местности?

Как связаны дирекционные углы и горизонтальные углы?

Как связаны дирекционные углы и прямоугольные координаты?

ТЕМА 4: СУЩНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ. ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Геодезия относится к таким областям техники, где измерения являются необходимым элементом производственной деятельности. И не только необходимым, но таким массовым в своем исполнении, что и вообразить себе невозможно. Достаточно сказать, например, что для съёмки местности площадью всего в 1 га в масштабе 1:500 (для сравнительно средней сложности местности) понадобится около 200 точек, для каждой из которых определяются три координаты: две плановые (х, у) и высота (Н).

Измерения в геодезии являются количественной и качественной основой для изучения Земли, отдельных ее фрагментов, для получения исходной информации при решении всех инженерно-геодезических задач и выполнения топографических работ. Любое измерение выражается количественной характеристикой (величиной угла, длиной линии, превышением, площадью участка местности и т.п.) и имеет качественную сторону, которая характеризует точность полученного результата.

Величины, которые получают в процессе производства геодезических работ, можно классифицировать на измеренные и вычисленные. В первом случае величину получают обычно непосредственно, путем сравнения её с единицей средства измерения, или косвенно, как функцию двух или нескольких непосредственно измеренных величин. Например, площадь прямоугольника может быть получена как произведение его сторон, измеренных непосредственно.

· РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Под результатом геодезического измерения подразумевается конечный результат, который получается в процессе всех произведённых измерений и вычислений. Например, конечным результатом может быть высота точки, её плановые координаты, площадь участка и т.п.

Результаты геодезических измерений в своей группе могут быть равноточными и неравноточными. Если измерения выполнены прибором одного и того же класса точности, по одной и той же методике (программе), в одинаковых внешних условиях, одним и тем же наблюдателем (либо наблюдателями одной квалификации), то такие измерения относят к равноточным. При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных выше условий результаты измерений классифицируют как неравноточные.

Примером равноточных измерений могут являться результаты измерений длины одной и той же линии либо линий, примерно равных друг другу, полученные при неизменных условиях внешней среды, одним и тем же измерительным средством (прибором), одними и теми же исполнителями работ, по общей для всех результатов измерений программе.

Если в процессе измерений длины линии, например, светодальномером, изменится температура окружающего воздуха, влажность, давление, то это может привести к получению части неравноточных результатов в общей группе результатов измерений, поскольку при изменении внешних условий может произойти и изменение характеристик измерительного прибора, характеристик прохождения светового луча в атмосфере.

Число измеренных величин и число измерений может быть необходимым и избыточным. При измерении, например, углов в треугольнике число необходимых измеренных величин равно двум, в семиугольнике – шести. Значение третьего (седьмого) угла можно вычислить по сумме двух (шести) измеренных углов. Если необходимо решить плоский треугольник, то дополнительно к измеренным двум углам обязательным является знание длины хотя бы одной из его сторон, в связи с чем число необходимых измеренных величин должно быть равно трём (одно измерение – линейное, два – угловые). Та же задача решается и при выполнении двух линейных измерений и одного угла, заключённого между измеренными сторонами треугольника.

Таким образом, числом необходимых измеренных величин является минимально необходимое их число, при котором обеспечивается решение поставленной задачи. Число же измеренных величин, превышающих число необходимых, называется числом избыточных величин. В геодезии, принято, но и не только принято, а является обязательным, получать и избыточные величины, что обеспечивает обнаружение грубых погрешностей и промахов, позволяет повысить точность результатов измерений. Поэтому в треугольнике, например, обязательно измеряют все три угла и сравнивают полученную сумму углов с теоретической.

Если сформулировать задачу с точки обеспечения заданной точности измерений, то необходимое число измерений должно обеспечивать заданную точность измерения одной величины или самого результата измерений. Так, в том же треугольнике, каждый из его углов может быть измерен несколько раз. Все избыточные измерения повышают надёжность результатов, а также их точность, но в то же время и увеличивают объём работ, и часто прирост увеличения точности становится экономически нецелесообразным из-за большого числа измерений. Иногда говорят, что числом необходимых измерений, например, горизонтального угла, является одно измерение, остальные – избыточные. Это не всегда так, поскольку, одно измерение не позволяет производить оценку точности и может содержать неконтролируемую грубую погрешность (промах).

· ВИДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

При геодезических работах основной объём информации получают с помощью геодезических измерений, которые классифицируются следующим образом:

- по назначению;

- по точности;

- по объёму;

- по характеру получаемой информации;

- по инструментальной природе получаемой информации;

- по взаимозависимости результатов измерений.

По своему назначению геодезические измерения бывают:

- угловые;

- линейные;

- нивелирные (измеряются высоты или превышения);

- координатные (измеряются координаты или их приращения);

- гравиметрические (измеряют ускорения силы тяжести).

В связи с этим сформировались следующие технологические процессы топографо-геодезических работ:

- топографическая съёмка

- разбивочные работы

- определение деформаций зданий, сооружений, земной коры

- триангуляция

- трилатерация

- полигонометрия

- спутниковые измерения

- астрономические определения

- гравиметрические работы

- створные измерения

В зависимости от типов используемых средств геодезические измерения делят на три группы:

- высокоточные

- точные (средней точности)

- технические (малой точности)

Процесс измерения в геодезии осуществляется при наличии пяти составляющих (факторов):

1. объект — что измеряется

2. субъект — кто измеряет

3. средство — чем измеряется

4. метод — как измеряется

5. внешняя среда — в каких условиях и где измеряется.

Конкретное содержание и состояние факторов геодезического измерения определяются условиями, которые могут быть классифицироанны по следующим признакам:

По Физическому Исполнению:

- прямые измерения, в которых значение измеряемой величины получают непосредственным сравнением с однородной физической величиной (эталоном). Примером прямого измерения служит измерение длины линии рулеткой или мерной лентой;

- косвенные измерения, в которых значение определяемой величины получают из вычислений, в которых в качестве исходных используют результаты измерений величин, связанных с определяемой. Например: измерение длины линии светодальномером. В этом случае измеряется непосредственно время прохождения светового сигнала от дальномера до отражателя и обратно, а затем вычисляется длина линии.

По Роду:

- однородные (измерения однородных физических величин)

- разнородные (все прочие по отношению к однородным)

По Количеству:

- необходимые измерения дают только по одному значению каждой измеряемой величины

- дополнительные или избыточные измерения производятся для получения нескольких значений измеряемой величины в целях контроля, исключения грубых погрешностей или повышения качества результатов измерений

По Точности:

- равноточные, которые выполняются в одинаковых условиях, т. Е. объекты одного и того же рода измеряют исполнители одинаковой квалификации, приборами одного класса, по единой методике, в достаточно схожих по характеру условиях внешней среды

- неравноточными считаются измерения, выполняемые в случаях, когда по крайней мере одна из составляющих процесса измерения существенно отличается от аналогичной составляющей других измерений

По Физической Природе Носителей Информации:

- визуальная фиксация результатов измерения, когда передача информации в системе «прибор — цель» осуществляется с участием наблюдателя (оператора);

- невизуальные измерения в основе своей полностью или частично исключают участие наблюдателя. В этом случае используют средства радиоэлектроники, микропроцессорной техники и др.

По Взаимозависимоcти:

- независимые

- зависимые

- коррелированные

· ЛИНЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

Рулетки следует изготовлять со шкалами номинальной длины 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м. По заказу потребителя рулетки допускается изготовлять со шкалами иной длины.

Рулетки следует изготовлять с лентами из нержавеющей стали (в условном обозначении – Н) или углеродистой стали (в условном обозначении – У).

Вытяжные концы рулеток следует изготовлять:

- с кольцом (в условном обозначении – буква «К»);

- с грузом (в условном обозначении – буква «Г»).

Рулетки до 5 м включительно допускается изготовлять с вытяжным концом в виде:

- прямоугольного торца (в условном обозначении – буква «П»);

- с держателем для закрепления на предмете, подлежащем измерению (в условном обозначении – буква «Д»).

Условное обозначение рулеток должно включать: букву «Р» - «рулетка», номинальную длину шкалы, материал ленты, класс точности, конструктивное исполнение вытяжного конца ленты и обозначение настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

Рулетка со шкалой номинальной длины 30 м, лентой из нержавеющей стали, 2-го класса точности, кольцом на вытяжном конце ленты:

Р30Н2К ГОСТ 7502-98

Рулетка со шкалой номинальной длины 5 м, лентой из углеродистой стали, 3-го класса точности, прямоугольным торцом на вытяжном конце ленты:

Р5У3П ГОСТ 7502-98

Технические требования

Рулетки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и конструкторской документации на рулетки конкретных марок, утвержденной в установленном порядке.

По требованию потребителя изготовитель проводит компарирование заказанных рулеток в соответствии с нормативными документами.

Компарируемым рулеткам присваивают заводской номер. В свидетельстве о поверке указывают действительную длину (по эталону) от нулевого до каждого метрового штриха рулетки с округлением до десятых долей миллиметра.

Рулетки должны быть работоспособными при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ˚С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 ˚С, а рулетки, поставляемые шахтам, - при температуре от минус 10 до плюс 35 ˚С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 35 ˚С (исполнение УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150).

Полный средний ресурс для рулеток с лентами из нержавеющей стали – 2000 циклов, рулеток с лентами из углеродистой стали – 1500 циклов (цикл включает в себя: вытягивание ленты на полную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет, наматывание ленты).

Критерием предельного состояния (отказом) считают: поломку корпуса и механизма наматывания, заедание, разрыв, стирание штрихов и цифр измерительной ленты свыше 10 % от общего количества штрихов и цифр. Шкалу наносят на один или оба края ленты. Допускается наносить шкалы на обе стороны ленты. Шкалы рулеток наносят с миллиметровыми, сантиметровыми и метровыми интервалами.

Рулетки изготовляют с началом шкалы, совпадающим с торцом измерительной ленты. Рулетки с вытяжным кольцом длиной 10 м и более, изготовляют с началом шкалы, удаленным от торца не менее чем на 100 мм.

Для рулеток с грузом началом шкалы служит нижний торец груза.

За начало отсчета при оцифровке следует принимать:

- для сантиметровых интервалов – начало каждого метра;

- для метровых интервалов – начало шкалы рулетки.

Для сантиметровых интервалов допускается принимать за начало отсчета начало каждого дециметра, при этом оцифровку интервалов, кратных 10, указывают в количестве сантиметровых интервалов от начала каждого метра.

Для сантиметровых интервалов шкал рулеток длиной до 5 м включительно за начало отсчета допускается принимать начало шкалы рулетки без нанесения цифровых обозначений метровых интервалов.

Ширину штриха следует выбирать из ряда: 0,20; 0,30; 0,40 мм. Допускаемое отклонение 0,05 мм.

Штрихи различных интервалов шкалы должны быть разной длины.

ТЕМА 5: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

· ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГЛА

Углы обычно измеряют в градусной мере (градусы, минуты, секунды), реже – в радианной. За рубежом широко применяется градовая мера измерения углов.

При геодезических работах измеряют не углы между сторонами на местности, а их ортогональные (горизонтальные) проекции, называемые горизонтальными углами. Так, для измерения угла АВС, стороны которого не лежат в одной плоскости, нужно предварительно спроектировать на горизонтальную плоскость точки А, В, и С и измерить горизонтальный угол abc = β

Принцип измерения горизонтального угла

Рассмотрим двугранный угол между вертикальными плоскостями V1 и V2 , проходящими через стороны угла АВС. Угол β для данного двугранного угла является линейным. Следовательно, углу β равен всякий другой линейный угол, вершина которого находится в любой точке на отвесном ребре ВВ1 двугранного угла, а стороны его лежат в плоскости, параллельной плоскости М. Итак, для измерения величины угла abc = β можно в любой точке, лежащей на ребре ВВ1 двугранного угла, допустим в точке b1, установить горизонтальный круг с градусными делениями и измерить на нем дугу a1c1, заключенную между сторонами двугранного угла, которая и будет градусной мерой угла a1b1c1, равной β , т.е. угол abc = β.

Как известно, теодолит является точным, по устройству тонким и чувствительным оптико-механическим прибором, с большим количествомтщательно подогнанных деталей. В связи с чем, качество и надежность результатов измерений, а также удобство эксплуатации и производительность работ, прямым образом зависит от умелого, бережного и внимательного обращения с прибором. Недостаточно бережная эксплуатация теодолита, зачастую, приводит к расстройству взаимного положения его частей, а нередко и к выходу прибора из строя. Поэтому работая с теодолитом, а также при его транспортировке и хранении, следует строго придерживаться следующих простых правил:

1. Прежде всего, необходимо научиться правильно укладывать теодолит в транспортировочный кейс. Перед первым применением внимательно ознакомьтесь, как уложен теодолит в транспортировочном кейсе и запомните положение отдельных его частей.

При вынимании и укладке в транспортировочный кейс теодолит необходимо брать за специальную ручку или за подставку с подъемными винтами.

При укладке теодолита в транспортировочный кейс предварительно необходимо отжать закрепительные винты алидады и зрительной трубы. Когда теодолит займет надлежащие положение закрепительные винты трубы и алидады снова заворачивают. Крышка транспортировочного кейса должна легко закрываться, в обратном случае необходимо проверить правильность укладки теодолита.

2. Ножки штатива, перед его установкой, необходимо расслабить, отвернув зажимные винты(барашки) или открыв фиксирующие клипсы; далее необходимо зафиксировать ножки на необходимой высоте и вдавить их с достаточным усилием (усилие должно прилагаться вдоль оси ножек) в грунт, головка штатива при этом должна быть расположена горизонтально. На зыбком грунте штатив должен быть установлен на забитые деревянные колья.

3. Вынутый из транспортировочного кейса теодолит и установленный на штативе, он должен быть сразу же закреплен становым винтом. Нельзя оставлять теодолит на штативе незакрепленным даже на короткий промежуток времени.

4. Необходимо следить, чтобы подъемные и наводящие винты работали своей средней частью; не следует допускать ввинчивания или вывинчивания этих винтов до отказа.

2. Точное наведение на цель следует заканчивать ввинчиванием, а не вывинчиванием наводящих винтов.

3. Вращение подвижных частей теодолита (зрительной трубы и алидады), после открепления зажимных винтов, должно происходить легко, без усилий. В обратном случае, необходимо внимательно изучить и устранить причину туго, заедающего вращения.

4. Переноска теодолита с одной точки на другую может быть произведена в транспортировочном кейсе или на штативе на плече вертикально.

8. При транспортировке теодолита на большие расстояния необходимо исключить возможность ударов, падений, толчков и тряски прибора. Для этого прибор в транспортировочном кейсе фиксируется на амортизирующих поверхностях.

9. Не допускается работа с теодолитом в дождливую погоду. При кратковременном дожде теодолит можно оставить на штативе, при этом прибор следует обязательно накрыть непромокаемым чехлом. По возвращении отсыревший теодолит необходимо незамедлительно вынуть из транспортировочного ящика и дать ему просохнуть, после чего протереть мягкой сухой тряпкой.

Эти простые, но в тоже время важные правила помогут избежать возможных проблем при эксплуатации теодолита, будь, то оптический или электронный.

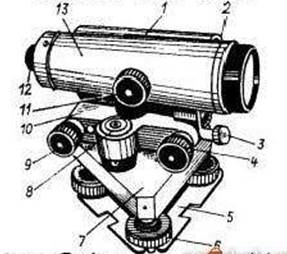

· УСТРОЙСТВО ТЕОДОЛИТА

Теодолит – это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Происхождение слова «теодолит», связано с греческими словами theomai смотрю, вижу и dolichos – длинный, далеко.

Теодолиты различаются по точности, способу отсчитывания по лимбу, по конструкции, назначению и другим признакам.

По точности теодолиты делятся на:

- высокоточные, с помощью которых горизонтальный угол измеряется одним полным приемом со средней квадратической погрешностью от ± 0,5» до ± 1»;

- точные, позволяющие измерять горизонтальный угол одним приемом со средней квадратической погрешностью от ± 2» до ± 15»;

- технические – со средней квадратической погрешностью от ± 20» до ± 60».

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла указывается в шифре теодолита цифрами, например, Т2, Т5, Т30. В случае применения зрительной трубы с прямым изображением в шифре теодолита добавляется буква П, например, 2Т30П – теодолит со средней квадратической погрешностью измерения горизонтального угла ± 30» и с трубой прямого изображения. Цифра 2 впереди шифра обозначает, что это теодолит второго поколения, то есть более совершенный, чем теодолит марки Т30.

Теодолит Т30 (рис.1) и его модификации (2Т30, 2Т30П) относятся к разряду технических, с повторительной системой вертикальной оси. Система отсчитывания односторонняя. Увеличение трубы 18х (Т30) и 20х (2Т30), пределы визирования от 1,2 м до бесконечности, цена деления цилиндрического уровня 45». Данные теодолиты применяются для прокладывания теодолитных и тахеометрических ходов, плановых и высотных съемок.

Рис.1. Теодолит Т30

1 – основание; 2 – исправительный винт цилиндрического уровня;

3, 4 – закрепительный и наводящий винты алидады; 5 – цилиндрический уровень; 6 – наводящий винт зрительной трубы; 7 – кремальера; 8 – закрепительный винт зрительной трубы; 9 – визир; 10 – окуляр зрительной трубы; 11 – окуляр отсчетного микроскопа; 12 – колонка; 13 – подставка; 14 – закрепительный винт лимба; 15 – подъемный винт

В теодолите Т30 отсчетное приспособление выполнено в виде штрихового микроскопа, позволяющего брать отсчеты с точностью 1', а в его модификациях (2Т30, 3Т30) – шкалового микроскопа тридцатисекундной точности.

На зрительной трубе имеется оптический визир 9 (рис.1), в поле зрения которого виден светлый крест. Этот крест совмещается с предметом, который должен попасть в поле зрения зрительной трубы, но изображение предмета может быть размытым (иногда его изображение вообще не будет видно). Для получения четкого изображения предмета необходимо с помощью кремальеры 7 перемещать в трубе специальную фокусирующую линзу до тех пор, пока его изображение не станет четким. Зажимные винты зрительной трубы 8 и алидады горизонтального круга 3 закрепляются, и микрометренными винтами алидады горизонтального круга 4 и зрительной трубы 6 центр сетки нитей наводится на предмет. Отчетливость изображения сетки нитей получают вращением диоптрийного кольца окуляра трубы 10.

В теодолите Т30 подставка 13 жестко скреплена с основанием 1, служащим одновременно донцем футляра, что позволяет закрывать теодолит футляром, не снимая его со штатива. Ось вращения теодолита устанавливается в отвесное положение с помощью подъемных винтов 15 и цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга 5.

Полая вертикальная ось теодолита позволяет центрировать прибор над точкой местности с помощью зрительной трубы. Прибор снабжается окулярными насадками для зрительной трубы и микроскопа, которые применяют при наблюдении предметов, расположенных относительно горизонта под углом более 45° .

В теодолитах Т30 имеется только один цилиндрический уровень при алидаде горизонтального круга 5, который прикрепляется к подставке зрительной трубы параллельно визирной плоскости. Положение уровня изменяется юстировочными (исправительными) винтами 2. При алидаде вертикального круга уровня нет.

Теодолит может быть укомплектован ориентир-буссолью и уровнем, который прикрепляется к трубе для нивелирования горизонтальным визирным лучом. Обычно к зрительной трубе прикрепляют два визира. При установке уровня на трубе один из визиров должен быть снят.

· КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

· ОТСЧЕТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Приспособление, несущее единицу измерения, называется рабочей мерой. Отсчитывание по шкале рабочей меры производят по отсчетному индексу (начало и конец отрезка линии, сторона угла, штрих логарифмической линейки, стрелка весов и т.п.). В общем случае отсчетный индекс (на рис.2. – О.И.) устанавливается между двумя штрихами шкалы; один из них называют младшим штрихом (мл.), другой – старшим (ст.).

Рис.2 Установка отсчетного индекса

Отсчет N по шкале равен сумме двух величин:

N

= Nмл + x, где Nмл – значение младшего штриха шкалы, Nмл = 55,

x – доля цены деления шкалы от младшего штриха до отсчетного индекса, x = 0,6

· ШТРИХОВОЙ МИКРОСКОП.

Отсчетным индексом в штриховом микроскопе является неподвижный штрих, выгравированный на стеклянной пластинке, помещенной на пути хода лучей, идущих от осветитель ного окошка через штрихи лимба в отсчетный микроскоп. Оценка доли деления лимба выполняется на глаз. Из опыта установлено, что при отсчитывании на глаз наибольшая точность достигается при видимом расстоянии между штрихами 2.00 мм и толщине штрихов 0.10 мм; при таких условиях ошибка отсчета составляет 0.1 деления.

В поле зрения окуляра штрихового микроскопа видны деления лимба и отсчетный индекс – штрих; отсчет по горизонтальному кругу (Г) равен 69o47', по вертикальному (В) – 358o150' (рис.3).

Рис.3 Рис.4

· ШКАЛОВОЙ МИКРОСКОП.

На пути хода лучей от осветительного окошка через штрихи лимба в поле зрения микроскопа помещена стеклянная пластинка с гравированной шкалой. Длина шкалы равна длине одного деления лимба λ; шкала разделена на n равных частей, цена одного деления шкалы шкалового микроскопа обозначается буквой μ и равна μ = λ / n .

Отсчетным индексом является нулевой штрих шкалы шкалового микроскопа. Доля деления лимба от младшего штриха шкалы лимба до отсчетного индекса измеряется непосредственно по шкале микроскопа, так как направления возрастания делений на лимбе и на шкале микроскопа противоположные (рис.4). Доля деления шкалы микроскопа оценивается на глаз. Полный отсчет по лимбу равен сумме отсчетов по младшему штриху лимба Nмл и по шкале микроскопа Nш:

N = Nмл + Nш,

на рис. 4 отсчет по лимбу (λ=1o, n=60, μ=1' ) равен N = 20o + 54.3' = 20o 54.3'.

· ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ТРУБЫ.

Полем зрения трубы называют участок пространства, видимый в трубу при неподвижном ее положении. Поле зрения измеряют углом ε, вершина которого лежит в оптическом центре объектива, а стороны касаются краев отверстия диафрагмы (рис.5)

Рис. 5

Обычно в геодезических приборах принимают d1 = 0.7 * fок, тогда в радианной мере ε = 0.7 / V. Если ε выразить в градусах, то: ε = 40o / V .

Чем больше увеличение трубы, тем меньше ее угол зрения. Так, например, при V = 20x ε = 2o, а при V = 80x ε = 0.5o.

· ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С ТЕОДОЛИТОМ

Теодолит является сложным и чувствительным оптико-механическим прибором. Данный прибор требует умелого и внимательного обращения во время работы, проведения своевременных регламентных работ, тщательного ухода. Обращаться с теодолитом следует с особой аккуратностью.

Перед использованием теодолита для наблюдений необходимо проверить общее состояние прибора, состояние оптических поверхностей и ампул уровней, наличие указанных в паспорте принадлежностей в комплекте. Далее проверяют вращение алидады и зрительной трубы, работу переключателя отсчетной системы, зажимных и отсчетных устройств, окуляров, кремальеры, плавность вращения подъемных винтов.

Разборка и чистка внутренних частей теодолита требует определенных навыков, наблюдатель же может выполнить несложные операции, особенно осторожно следует выполнять чистку просветленной оптики теодолита, которая особенно чувствительна к механическим повреждениям.

Во время производства наблюдений прибор рекомендуется защищать от нагрева солнцем и непосредственного воздействия осадков. Если теодолит попал под дождь, его необходимо обсушить и протереть мягкой салфеткой, не допуская сушку теодолита вблизи источников тепла.

При внесении теодолита с холода в теплое помещение футляр необходимо оставить закрытым в течение часа, а потом постепенно приоткрывать, обеспечивая плавный переход от холода к теплу. Перевозить и переносить теодолит нужно только в вертикальном положении, предварительно убедившись в надежном закреплении прибора в упаковке.

· ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТЕОДОЛИТА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Для приведения теодолита в рабочее положение (после установки на штатив) следует выполнить следующие действия:

-Центрирование теодолита над точкой, являющейся вершиной измеряемого угла

-Нивелирование прибора

Центрирование осуществляется с помощью нитяного или оптического отвеса путем совмещения острия отвеса с центром пункта (крест или шляпка гвоздя на колышке). Штатив устанавливают с таким расчетом, чтобы центр оверстия головки находился примерно по вертикали, проходящей через точку. Необходимые перемещения штатива осуществляют вдавливанием его ножек в грунт или изменением длины ножек.

Отклонение острия отвеса от центра пункта не должно превышать 1-3 мм.

Нивелирование заключается в приведение вертикальной (основной) оси теодолита в отвесное положение. Для этого:

1. цилиндрический уровень горизонтального круга устанавливают параллельно линии, соединяющей два подъемных винта и вращая их приводят пузырек уровня в середину ампулы (нульпункт)

2. после этого поворачивают алидаду на 90o, и устанавливают уровень по направлению третьего подъемного винта, и, действуя этим винтом, приводят пузырек уровня в нульпункт.

3. После этого вращают алидаду и устанавливают ее в произвольное положение; пузырек уровня должен оставаться в нульпункте.

Если пузырек уровня отклоняется от нульпункта больше, чем на одно деление, следует заново выполнить шаги 1-3 и снова установить ось вращения алидады в вертикальное положение.

Процедура установки оси вращения алидады в вертикальное положение называется горизонтированием теодолита.

· ПОВЕРКИ ТЕОДОЛИТА, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ДОПУСКИ И ЮСТИРОВКА.

Чтобы теодолит обеспечивал получение неискаженных результатов измерений, он должен удовлетворять соответствующим геометрическим и оптико-механическим условиям. Действия, связанные с проверкой этих условий, называют поверками. Если какое-либо условие не соблюдается, производят его исправление, т.е. юстировку.

Оптико-механические условия:

- зрительные трубы, лупы и микроскопы должны иметь надлежащее увеличение и достаточное поле зрение, обеспечивать четкие изображения предметов наблюдения и отсчетных шкал;

- подвижные части теодолита должны правильно и плавно перемещаться в соответствующих плоскостях.

Геометрические условия (рис.6):

1. ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга PQ должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения теодолита MN;

2. визирная ось зрительной трубы CD должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси ее вращения AB;

3. ось вращения зрительной трубы AB должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита MN.

![]()

Нарушение этих условий приводит к появлению систематических погрешностей при измерении углов. Для того, чтобы исключить влияние этих погрешностей на результаты наблюдений, теодолит подвергается специальным поверкам. Все поверки имеют свой номер и выполняются в строгой последовательности, соответствующей их нумерации

рис. 6

1.1. Поверка цилиндрического уровня

Ось

цилиндрического уровня алидады горизонтального круга должна быть перпендикулярна

к оси вращения теодолита (![]() ZZ).

ZZ).

Выполнение этого условия позволяет с помощью уровня устанавливать ось вращения теодолита в отвесное положение, а плоскость лимба – в горизонтально положение.

Порядок действий:

1. Закрепляют теодолит на штативе и производят приближенное горизонтирование прибора по уровню.

2. Устанавливают поверяемый уровень по направлению двух подъемных винтов и вращением их в разные стороны выводят пузырек уровня в нуль-пункт (рис.2.1, а).

3. Поворачивают алидаду на 180 градусов. Если после поворота пузырек уровня остаётся в нуль-пункте, то условие перпендикулярности осей UU и ZZ выполняется.

4. В случае смещения пузырька производят исправление положения уровня. Для этого с помощью юстировочного винта уровня перемещают пузырек по направлению к нуль-пункту на половину дуги отклонения (см.рис.2.1,б).

После юстировки уровня следует повторить поверку и убедиться в выполнении требуемого условия. Практически условие считается выполненным, если после поворота на 180 градусов пузырек уровня отклоняется от нуль-пункта в пределах одного деления шкалы ампулы.

Рисунок 1.1

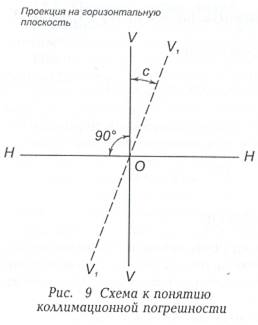

1.2. Поверка положения коллимационной плоскости

Визирная

ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси (оси

вращения трубы) теодолита (VV![]() HH).

HH).

Если указанное условие выполняется, то при вращении зрительной трубы вокруг горизонтальной оси HH визирная ось образует коллимационную плоскость. При невыполнении условия визирная ось будет описывать не плоскость, а две конические поверхности.

Рисунок 2.2

Рисунок 2.2

Угол

между фактическим положением визирной оси ![]() и плоскостью,

перпендикулярной к горизонтальной оси теодолита HH

(рис.2.2) называется коллимационной погрешностью.

и плоскостью,

перпендикулярной к горизонтальной оси теодолита HH

(рис.2.2) называется коллимационной погрешностью.

Порядок действий:

1.

Теодолит

устанавливают в рабочее положение; на местности выбирают ясно видимый удаленный

(на несколько сотен метров) предмет, расположенный примерно на горизонте

прибора. Визируют на цель при первом положении вертикального круга (КЛ) и берут

отсчет по горизонтальному кругу ![]() .

.

2.

Переводят

трубу через зенит и, вращая алидаду, визируют на цель при втором положении

вертикального круга (КП) и берут отсчет по горизонтальному кругу ![]() .

.

3. Вычисляют коллимационную погрешность:

![]()

с

= ![]() .

.

Поверяемое

условие считается выполненным, если коллимационная погрешность не превышает

двойной точности отсчетного устройства (с![]() . В противном случае (с

. В противном случае (с![]() производят исправление

положения визирной оси.

производят исправление

положения визирной оси.

4. Вычисляют правильный отсчет М, свободный от влияния коллимационной погрешности:

М

= ![]()

или

М

= ![]() – с.

– с.

5. Вычисленный отсчет М наводящим винтом алидады горизонтального круга устанавливают на лимбе. При этом ’алидада повернется на угол с, а перекрестие сетки нитей отклонится от изображения наблюдаемой цели. Тогда, ослабив вертикальные винты оправы сетки нитей, с помощью боковых юстировочных винтов перемещают сетку нитей до совмещения ее перекрестия с визирной целью. После этого сетку закрепляют вертикальными винтами и вновь повторяют поверку.

6. Следует помнить, что среднее из отсчетов по горизонтальному кругу, взятых при двух положениях вертикального круга (КЛ и КП), свободно от влияния коллимационной погрешности.

Пример:

при КЛ отсчет по горизонтальному кругу ![]() = 7

= 7![]() 0’; при КП

0’; при КП ![]() = 187

= 187![]() ’.

’.

Величина коллимационной погрешности:

С

= ![]() = -3,0

= -3,0![]() ,

т.е. с

,

т.е. с ![]() .

.

Правильный отсчет, т.е. отсчет, соответствующий перпендикулярному положению визирной оси к оси вращения трубы будет

М

= ![]() =187

=187![]()

Или

М = 187![]() - (-3,0

- (-3,0![]() )

= 187

)

= 187![]() 34,0

34,0![]() .

.

Наблюдая в отсчетный микроскоп, устанавливают этот отсчет на лимбе горизонтального круга. Действуя боковыми юстировочными винтами сетки, совмещают ее перекрестие с визирной целью.

1.3. Поверка положения горизонтальной оси теодолита

![]() Горизонтальная

ось теодолита должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита (HH

Горизонтальная

ось теодолита должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита (HH![]() ZZ).

ZZ).

Выполнение условия необходимо для того, чтобы после горизонтирования теодолита коллимационная плоскость занимала отвесное положение.

Порядок действий:

1. Теодолит устанавливают в 10-20 м от стены здания. Зрительную трубу наводят на высоко расположенную точку А на стене здания (рис.2.3).

Рисунок 3.3

2.

Наклоняя

трубу, проектируют эту точку до горизонтального положения визирной оси и

отмечают на прилепленном к стене листе бумаги проекцию точки![]() .

.

3. Переводят трубу через зенит и, повторив ту же операцию при втором положении трубы, отмечают проекцию точки а2.

4.

Если

отношение отрезков![]() , то условие считается

выполненным. В случае несоблюдения условия исправление положения горизонтальной

оси теодолита допускается только в оптико-механической мастерской, так как оно

требует частичной разборки прибора.

, то условие считается

выполненным. В случае несоблюдения условия исправление положения горизонтальной

оси теодолита допускается только в оптико-механической мастерской, так как оно

требует частичной разборки прибора.

Следует учесть, что среднее из отсчетов по лимбу, взятых при визировании на точку при двух положениях трубы (КЛ и КП), свободно от влияния наклона оси вращения трубы.

1.4. Поверка сетки нитей

Вертикальный штрих сетки нитей должен располагаться в коллимационной плоскости трубы.

Иначе, горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярным к оси вращения теодолита ZZ.

Выполнение данного условия требуется для создания удобств при визировании на отвесные предметы (например, вехи).

Порядок действий:

1. Тщательно установив ось вращения теодолита в отвесное положение, визируют на нить отвеса, подвешенного на расстоянии 5-10 м от прибора.

2.

Если

вертикальный штрих сетки отклоняется от отвесной линии более чем на ![]() величины биссектора

сетки нитей, то необходимо исправить положение сетки нитей путем ее поворота.

Для этого слегка ослабляют винты, скрепляющие окулярную часть с корпусом трубы,

и поворачивают окулярную часть вместе с сеткой нитей до требуемого положения;

затем винты закрепляют.

величины биссектора

сетки нитей, то необходимо исправить положение сетки нитей путем ее поворота.

Для этого слегка ослабляют винты, скрепляющие окулярную часть с корпусом трубы,

и поворачивают окулярную часть вместе с сеткой нитей до требуемого положения;

затем винты закрепляют.

3. После юстировки второй основной штрих сетки нитей должен быть горизонтальным, так как взаимная перпендикулярность штрихов гарантируется заводом-изготовителем. Чтобы убедиться в этом, наводят горизонтальный штрих на хорошо видимую точку и наводящим винтом поворачивают алидаду горизонтального круга; при этом поверяемый штрих должен оставаться на изображении точки.

После производства данной поверки и юстировки необходимо повторить поверку положения коллимационной плоскости.

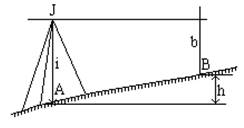

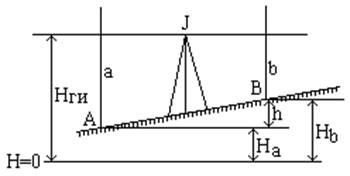

ТЕМА 6: ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

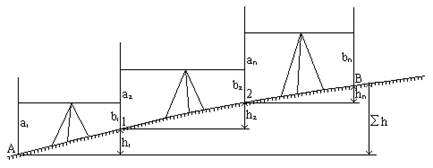

Нивелирование – один из видов полевых геодезических измерений для определения превышений (разности отметок) между точками. С помощью нивелира и нивелирных реек выполняется геометрическое нивелирование. Геометрическое нивелирование заключается в непосредственном определении разности высот двух точек с помощью горизонтального визирного луча, получаемого прибором – нивелиром.

Нивелиром выполняют различные геодезические работы: нивелирование трассы, нивелирование поверхности, передачу отметок на монтажные горизонты, проверку горизонтальности перекрытий и др.

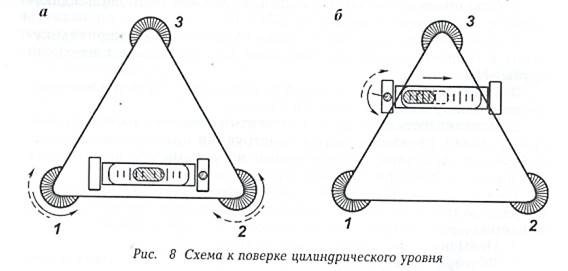

Нивелирование – процесс геодезических измерений для определения превышения точек одной над другой и высот точек над уровнем моря.