Министерство образования науки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Факультет психологии и социальной работы

Кафедра психологии образования и развития

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООЦЕНКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Курсовая работа

по направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование»,

профилю подготовки бакалавров «Психология образования»

по дисциплине

«Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)»

|

|

Исполнитель: Чеботарева Валентина Алексеевна (гр. ПС-ПОБ-21) ___________________________ |

|

«Прошла защиту» Оценка _______________________ |

Научный руководитель: Шубина Анна Сергеевна, канд. психол. наук, доцент ___________________________ |

|

|

|

Волгоград

2013

Содержание

Введение…………………………………………………………………….…..3

Глава 1. Теоретические основы исследования самооценки старших школьников……………………………………………………………………………..6

1.1. Самосознание личности и формирование Я-концепции ………...........6

1.2. Понятие самооценки и её место в структуре самосознания …………14

1.3. Особенности самооценки в подростковом возрасте……………...…..18

Вывод по первой главе………………………………………………………....33

Глава 2. Эмпирическое исследование самооценки старших школьников…………………………………………………….….……………………....34

2.1. Описание организации и методических процедур исследования……....34

2.2. Анализ результатов исследования самооценки старших школьников…41

Вывод по второй главе…………………………………………………………47

Список литературы…………………………………………………………...48

Приложение…………………………………………………………………….49

Введение

Ещё с древних времён у человека был интерес к самому себе, своему внутреннему миру. Работы многих исследователей направлены на изучение личности. Самосознание является ядром структуры личности, оно оказывает регулирующее влияние на все сферы жизнедеятельности человека (Б.Д. Ананьев, Л.И. Божович, У. Джеймс, И.С. Кон, Т. Мак-Партланд, К. Хорни, Л.С. Рубинштейн, В.С. Мерлин, А.Г. Столин, И.И. Чеснокова и др.). Одним из важнейших компонентов сознания, связанных с отношением человека к себе, своим способностям и возможностям, является самооценка. От уровня и характера самооценки зависит то, в какой мере человек в состоянии сам создавать свою личность, и какую личность он создает.

Одним из важнейших механизмов саморегуляции и саморазвития личности самооценка является именно в подростковом возрасте. Именно в этом возрасте происходит своеобразная переориентация с детских норм и ценностей на нормы и ценности взрослых. Подросток, стремясь удовлетворить эту наиболее актуальную для себя и социально значимую потребность, и занять достойное место среди сверстников и взрослых, невольно вынужден постоянно обращаться к анализу своего поведения и деятельности, всматриваться в себя, сравнивать себя со взрослыми и ровесниками, взвешивать свои возможности, выискивать недостатки, задумываться над самосовершенствованием. Так важно, что бы самооценка сформировывалась правильно, в соответствии с возрастными особенностями.

Б.Г.Ананьев высказывал мнение, что самооценка является наиболее сложным и многогранным компонентом самосознания (сложный процесс опосредованного познания себя, развёрнутый во времени, связанный с движением от единичных, ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное образование – понятие собственного Я, являющимся прямым выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности [Ананьев, 1948].

В исследованиях А.З. Зака самооценка представляется в качестве средства анализа и осознания субъектом собственных способов решения задач, на которых строится внутренний план действий, обобщённая схема деятельности личности [Зак, 1980].

Т. Шибутани говорит о самооценке так: «Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является самооценка» [Шибутани, 2003].

Практическая значимость исследования самооценки старших школьников связана, в том числе с тем, что на основе результатов исследования может быть построена развивающая работа педагога-психолога по проблемам личного и профессионального самоопределения, основанная на учёте особенностей самооценки.

Целью исследования выступает выявление особенностей самооценки обучающихся 9 и 11 классов.

Объектом исследования является личностная сфера старших школьников.

Предметом исследования выступает уровень сформированности самооценки старших школьников.

Гипотеза исследования: приступая к исследованию, мы предположили, что уровень сформированности самооценки обучающихся 11-ых классов выше, чем у обучающихся 9-ых классов: в 11 классе самооценка более адекватна и обоснована.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть подходы к проблеме самооценки старших подростков в психолого-педагогической литературе, выделить и описать особенности проявления самооценки подростков, обучающихся в 9 и 11 классах.

2. Разработать программу эмпирического исследования: определить этапы, методы, методики исследования.

3. Описать характеристики выборки и результаты констатирующего этапа исследования самооценки старших школьников.

4. Проанализировать результаты исследования особенностей самооценки старших школьников, обучающихся в 9 и 11 классах.

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач была использована система методов:

• методы теоретического анализа и обобщения подходов к проблеме исследования;

• методы эмпирического исследования:

1) Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан;

2) Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси;

• методы качественно-количественной обработки и интерпретации данных;

• методы статистической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни).

Исследование особенностей самооценки старших школьников было проведено на базе МОУ СОШ №85 г. Волгограда. В исследовании принимало участие 25 обучающихся 9 класса и 20 обучающихся 11 класса, в общей сумме 45 человек от 14 до 18 лет.

Глава 1. Теоретические основы исследования самооценки старших школьников

1.1. Самосознание личности и формирование Я-концепции.

Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности , деятельности. Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент Я-концепции, самопознания, и как процесс самооценивания. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального компонента Я-концепции.

Самосознание личности – это осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. В основе самосознания лежит способность человека отличать себя от своей жизнедеятельности, возникающая в общении при формировании первичных способов человеческого бытия. Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек выделяет себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и процессов, выступает для самого себя как "Я". Субъективное переживание собственного "Я" выражается в том, что человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, прошлом и будущем.

Результатом процессов самосознания можно считать Я-концепцию. Понятие "Я-концепция" появилось в 1950-е гг. в русле гуманистической психологии, представители которой стремились к рассмотрению целостного, уникального человеческого "Я". В психологии под Я-концепцией принято понимать динамическую систему представлений человека о самом себе. Американский психолог Р. Бернс в книге "Развитие Я-концепции и воспитание" определяет Я-концепцию как "совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой". Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение. Первоначальная зависимость Я-концепции от внешних влияний бесспорна, но в дальнейшем она играет самостоятельную роль в жизни каждого человека. Окружающий мир, представления о других людях воспринимаются нами сквозь призму Я-концепции, формирующейся в процессе социализации, но имеющей и определенные соматические, индивидуально-биологические детерминанты [Бернс, 1986].

В системе взаимосвязей человека с окружающими людьми и миром ему приходится выступать в разных качествах, разных ролях, быть субъектом самых разнообразных видов деятельности. Из каждого взаимодействия с миром вещей и миром людей человек "выносит" образ своего "Я". В процессе самоанализа, расчленения отдельных конкретных образов своего "Я" на составляющие их образования происходит как бы внутреннее обсуждение с самим собой своей личности. Каждый раз в результате самоанализа, по словам С. Л. Рубинштейна, образ своего "Я" включается во все новые связи и в силу этого выступает во все новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях...".

Так постепенно возникает обобщенный образ своего "Я", который представляет собой сложную совокупность многих единичных конкретных образов "Я", сложившихся входе самовосприятия, самонаблюдения и самоанализа. Этот обобщенный образ своего "Я", возникая из отдельных ситуативных образов, содержит общие, характерные черты и представления о своей сущности и выражается в понятии о себе, или в Я-концепции. В отличие от ситуативных образов, Я-концепция создает у человека ощущение своей самотождественности.

Сформировавшаяся в процессе самопознания Я-концепция не есть нечто раз и навсегда данное, застывшее, ей присуще постоянное внутреннее движение. Ее зрелость, адекватность проверяется и корректируется практикой. Я-концепция в значительной степени влияет на весь строй психики, мировосприятия в целом, обусловливает основную линию поведения человека.

В структуре Я-концепции выделяют три составляющих: когнитивную, оценочную и поведенческую.

1. Когнитивная составляющая, или образ "Я", включает представления индивида о самом себе. Фактически психологи фиксируют у человека не один образ "Я", а множество сменяющих друг друга "Я" образов". «Я –реальное» – это представление о себе в настоящем, текущем времени. «Я –идеальное» – представления о том, каким бы хотел быть индивид в конкретных условиях. «Я – идеальное» выступает как необходимый ориентир самовоспитания личности.

Иногда в Я-концепции выделяют еще и «Я – фантастическое», т.е. то, каким субъект пожелал бы стать, если бы это оказалось возможным. Фантастический образ своего "Я" имеет большое значение для детей и особенно для подростков в связи с их склонностью строить планы на будущее, что невозможно без фантазии и мечты. Однако преобладание в структуре личности фантастических представлений о себе, которые не сопровождаются осуществлением желаемого, не всегда положительное явление, так как очевидное несовпадение желаемого и действительного может дезорганизовать самосознание и травмировать человека.

«Я – зеркальное» – это представления человека о том, каким он воспринимается окружающими его людьми. Данный компонент «образа Я» является существенным для формирования личностной значимости и самооценки.

2. Оценочная составляющая, или самооценка, включает аффективную оценку представления о себе. Психологическими словарями самооценка определяется как ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей.

Самооценка выполняет регуляторную и защитную функцию, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Основная функция самооценки в психической жизни личности состоит в том, что она выступает необходимым внутренним условием регуляции поведения и деятельности. Высшая форма саморегулирования на основе самооценки состоит в своеобразном творческом отношении к собственной личности - в стремлении изменить, улучшить себя и в реализации этого стремления. Защитная функция самооценки, обеспечивая относительную стабильность и автономность личности, может вести к искажению опыта.

Самооценка – достаточно сложное образование человеческой психики. Она возникает на основе обобщающей работы процессов самосознания, которая проходит различные этапы и находится на разных уровнях развития в ходе становления самой личности. Поэтому самооценка постоянно изменяется, совершенствуется. Процесс становления самооценки не может быть конечным, поскольку сама личность постоянно развивается, а следовательно, меняются и ее представления о себе, и отношение к себе. Источником оценочных представлений индивида о себе является его социокультурное окружение, в том числе социальные реакции на какие-то проявления его личности, а также результаты самонаблюдения.

По мнению Бернса, есть три момента, существенных для понимания самооценки. Во-первых, важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального "Я" с образом идеального "Я": чем меньше разрыв между реальным представлением человека о себе и его идеальным "Я", тем выше самооценка личности. Во-вторых, важный фактор для формирования самооценки связан с тем, как, по мнению человека, его оценивают другие. Наконец, в-третьих, на формирование самооценки существенное влияние оказывают реальные достижения личности в самых разнообразных видах деятельности. Соответственно, чем значительнее успехи личности в том или ином виде деятельности, тем выше будет и ее самооценка.

Самооценка характеризуется по следующим параметрам:

1) по уровню – высокая, средняя и низкая;

2) по соотношению с реальной успешностью – адекватная и неадекватная (завышенная и заниженная);

3) по особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная.

Для развития личности эффективен такой характер самоотношения, когда достаточно высокая общая самооценка сочетается с адекватными, дифференцированными парциальными самооценками разного уровня. Устойчивая и вместе с тем достаточно гибкая самооценка (которая при необходимости может меняться под влиянием новой информации, оценок окружающих, по мере приобретения опыта и т.п.) оптимальна как для развития, так и для продуктивности деятельности. Отрицательное влияние на самоощущение и самопродвижение личности оказывает как чрезмерно устойчивая, ригидная самооценка, так и сильно колеблющаяся, неустойчивая.

Пониженная самооценка проявляется в постоянном стремлении недооценивать собственные возможности, способности, достижения, в тревожности, боязни отрицательного мнения о себе, ранимости, побуждающей человека сокращать контакты с другими людьми. В этом случае страх самораскрытия ограничивает глубину и близость общения. Люди с пониженной самооценкой подчас недоверчиво и недоброжелательно относятся к другим людям.

Адекватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму себя, ее достаточно объективную оценку собственных способностей, свойств и качеств. Если мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет, то говорят, что у него адекватная самооценка. Неадекватная самооценка характеризует личность, чье представление о себе далеко от реального. Такой человек оценивает себя необъективно, его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие.

Неадекватная самооценка, в свою очередь, может быть как завышенной, так и заниженной. Если человек переоценивает свои возможности, результаты деятельности, личностные качества, то его самооценка завышена. Такой человек самоуверенно берется за работу, превышающую его реальные возможности, что при неудаче может привести к разочарованию, стремлению оправдать свою несостоятельность внешними причинами или переложить ответственность на других людей. Если человек недооценивает себя по сравнению с тем, что он представляет собой в действительности, то его самооценка занижена. Такая самооценка разрушает у человека надежду на успех и хорошее отношение к нему окружающих, а реальные достижения и положительную оценку других людей он воспринимает как временные и случайные.

3. Поведенческая составляющая включает потенциальные поведенческие реакции либо конкретные действия, которые могут быть вызваны знаниями о себе и отношением к себе.

Такое деление Я-концепции на компоненты условно. На самом деле это целостное образование, все компоненты которого, хотя и обладают относительной самостоятельностью, тесно взаимосвязаны.

Я-концепция играет очень важную роль в жизни и развитии личности: она способствует достижению внутренней согласованности, определяет интерпретацию опыта и является источником ожиданий.

Важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение внутренней согласованности личности, относительной устойчивости ее поведения. Если новый опыт, полученный индивидом, согласуется с существующими представлениями о себе, он легко ассимилируется, входит в Я-концепцию. Если же новый опыт не вписывается в представления о себе, противоречит уже имеющейся Я-концепции, то срабатывают механизмы психологической защиты, которые помогают личности тенденциозно интерпретировать травмирующий опыт либо отрицать его. Это позволяет удерживать Я-концепцию в уравновешенном состоянии, даже если реальные факты ставят ее под угрозу. Такое стремление защитить Я-концепцию, оградить ее от разрушающих воздействий является, по мнению Бернса, одним из основополагающих мотивов всякого нормального поведения.

Вторая функция Я-концепции заключается в том, что она определяет характер интерпретации индивидом его опыта. Я-концепция действует как своего рода внутренний фильтр, который определяет характер восприятия человеком любой ситуации. Проходя сквозь этот фильтр, ситуация осмысливается, получает значение, соответствующее представлениям человека о себе.

Третья функция Я-концепции состоит в том, что она определяет ожидания индивида, т.е. представления о том, что должно произойти. Люди, уверенные в собственной значимости, ожидают, что и другие будут относиться к ним так же, и наоборот – люди, сомневающиеся в собственной ценности, считают, что они никому не могут нравиться и начинают избегать любых социальных контактов [Макарова, 2010].

Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Эти исследования сконцентрированы в основном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, И.И.Чесноковой, В.В.Столина, А.Г.Спиркина, в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития личности.

В другой группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, прежде всего связанные с особенностями самооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. Исследования А.А.Бодалева по социальной перцепции заострили интерес к вопросу связи познания других людей и самопознания. Немало опубликовано и философско-психологических и собственно философских исследований, в которых анализируются проблемы, связанные с личной ответственностью, моральным самосознанием. Работы И.С.Кона, в которых были удачно синтезированы философские, общие и социально-психологические, историко-культурные аспекты, теоретические вопросы и анализ конкретных экспериментальных данных, открыли новые грани этой, пожалуй, одной из старейших проблем в психологии. Зарубежная литература по темам, имеющим отношение к психологии сознания, также чрезвычайно богата – эти вопросы, так или иначе, присутствуют в работах У.Джеймса, З.Фрейда, К.Роджерса, Эриксона, Р.Бернса, В.Франкла и многих других выдающихся ученых.

Самосознание - это

сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых

компонентов, как считает В.С.Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности,

во-вторых, сознание своего собственного «я» как активного, деятельного начала,

в-третьих, осознание своих психических свойств и качеств, в-четвертых,

определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти элементы

связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не

одновременно. Зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда

он начинает различать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения,

вызванные собственным телом, сознание «я» – примерно с трех лет, когда ребенок начинает

правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических качеств и

самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и юношеском возрасте.

Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, обогащение одного из них

неизбежно видоизменяет всю систему.

А.Г.Спиркин дает следующее определение: «самосознание – это осознание

и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, чувств, морального

облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого себя и

своего места в жизни. Самосознание – конституирующий признак личности,

формирующийся вместе со становлением последней».

Самосознание имеет своим предметом сознание, следовательно, противопоставляет ему себя. Но в то же время сознание сохраняется в самосознании в качестве момента, поскольку ориентировано на постижение своей собственной сущности. Если сознание есть субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире, то самосознание есть ориентировка человека в собственной личности, знание человека о самом себе, это своего рода «духовный свет, обнаруживающий и себя и другое».

Благодаря самосознанию человек осознает себя как индивидуальную реальность, отдельную от природы и других людей. Он становится существом не только для других, но и для себя. Основным значение самосознания, по мнению А.Г.Спиркина, следует считать "просто сознание нашего наличного бытия, сознание собственного существования, сознание самого себя, или своего «я».

Самосознание является венцом развития высших психических функций, оно позволяет человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом относится к себе. Осознание себя в качестве некоторого устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоянство личности, которая независимо от меняющихся ситуаций способна оставаться сама собой.

Однако А.Н.Леонтьев, характеризовавший проблему самосознания как проблему "высокого жизненного значения, венчающую психологию личности", расценивал в целом как «нерешенную, ускользающую от научно-психологического анализа».

1.2. Понятие самооценки и ее место в структуре самосознания

Совокупность психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, называется самосознанием, а представления индивида о самом себе складываются в мысленный «образ Я».

Самосознание – это осознание и оценка человеком самого себя как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности (то есть своего нравственного облика и интересов, ценностей, идеалов и мотивов поведения).

Самосознание свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, нации, когда они поднимаются до понимания своего положения в системе общественных отношений, своих общих интересов и идеалов. В самосознании человек выделяет себя из всего окружающего мира, определяет свое место в круговороте природных и общественных событий. Самосознание тесно связано с рефлексией, где оно выходит на уровень теоретического мышления.

Поскольку мерой и исходным пунктом отношения человека к себе выступают прежде всего другие люди, самосознание по самому существу носит общественный характер [www.psychologos.ru, Энциклопедия практического психолога].

Компоненты самосознания – ряд феноменов самосознания человека, определяющих особенности саморефлексии. В самосознании человека можно выделить следующие компоненты (по В. С. Мерлину):

1. Сознание тождественности, зачатки которого возникают уже в месячном возрасте, когда младенец начинает отличать ощущения, исходящие от его собственного тела, от ощущений, вызываемых внешними предметами.

2. Сознание «Я» как активного начала, как субъекта деятельности. Оно появляется в 2-3 года, когда ребенок овладевает личными местоимениями и возникает первая фаза детского негативизма, выражаемая формулой «Я сам...».

3. Сознание своих психических свойств, которое происходит в результате обобщения данных самонаблюдения и поэтому предполагает достаточно развитое абстрактное мышление.

4. И наконец, социально-нравственная самооценка, способность к которой формируется в подростковом и юношеском возрастах на основе накопленного опыта общения и деятельности [Мерлин, 1996].

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей, – ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим качествам. Относясь к ядру личности, она – важный регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве основного критерия оценивания выступает система смыслов личностных индивида.

Рис.1. Компоненты самооценки

Главные функции, выполняемые самооценкой:

1) регуляторная – на основе коей происходит решение задач личностного выбора;

2) защитная – обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности.

Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, кои он себе ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным - возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и пр. Самооценка внешне выражается в том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, принижает их при завышенной самооценке). Значительную роль в формировании самооценки играют оценки окружающих личностей и достижений индивида [Головин, 1998].

Являясь регулятором поведенческого сценария подростка, такая оценка практически полностью определяет его социальную адаптацию.

Подростковому периоду характерно планомерное увеличение адекватности самооценки. Подростки, в отличие от детей, как правило, оценивают себя ниже по тем параметрам, которые они посчитали для себя наиболее важными. Это обстоятельство указывает на их реалистичное восприятие мира.

Адекватная самооценка подростка позволяет ему формировать критический взгляд на вещи, объективно соизмерять свои возможности по отношению к текущим задачам.

В подростковом периоде физические параметры как влияющий на оценивающие суждения фактор занимают особое место. К тому же физическому облику уделяется особое внимание, когда в жизни подростка возникают первые чувства в отношении противоположенного пола.

Этому периоду присуща своя специфика. Пытаясь воспринять и понять другого человека, подросток двигается в направлении более глубокого понимания самого себя.

Последовательность в таком понимании своих качеств, такая же, как и в познании и понимании качеств у другого человека. Вначале отмечаются внешние, физические характеристики, затем происходит оценка интеллектуальных качеств, связанных с какой-либо деятельностью, и только потом уже личностных качеств, скрытых во внутреннем мире субъекта.

Оценка суждений, меняется от подросткового возраста к юношескому. У подростков, она направлена в первую очередь на ожидание суждений по отношении к нему со стороны сверстников. В юношестве уже характерны оценочные суждения, основанные на собственных идеалах.

С течением времени, суждения в отношении себя у молодых людей определятся совокупностью оценок окружающих с результатами своей деятельности и направлены на поиск собственной значимости, как для себя, так и для других.

Многочисленные исследования, как отечественные, так и зарубежные показали, что на самооценку подростка большее влияние оказывают сверстники, нежели родители. Но это обстоятельство не означает, что происходит отчуждение молодых людей от родителей. Статистика опросов показывает, что дети в равной степени чувствуют свою защищенность, как среди друзей, так и в семье.

Родительское участие в жизни подростка в большей степени оказывает влияние на его общую самооценку, а сверстники и педагогические факторы, на оценку способностей.

Педагогическая оценка вносит в оценку собственных суждений подростков существенный вклад. Функции педагогической оценки условно делятся на два направления – ориентирующее и стимулирующее.

Совокупность этих направлений формирует в ребенке познание самого себя, стимулируя развитие оценочных суждений по отношению к себе.

Исследования в этой области показали, что степень самооценки подростков оказывает существенное влияние на результаты интеллектуальной деятельности, если ситуацию сопровождают эмоциональные составляющие. Особенно, это отчетливо прослеживается в случаях с низкой самооценкой. Специалисты объясняют это тем, что низкая самооценка приводит к излишней эмоциональной напряженности, отрицательно влияющей на качественные показатели интеллектуальной деятельности.

1.3. Особенности самооценки в подростковом возрасте

Самооценка подростка носит противоречивый характер: во-первых, подросток одновременно воспринимает себя как взрослого и как маленького ребенка, во-вторых, наблюдается сочетание конкретной ситуативной и общей самооценки, когда каждая положительная и каждая отрицательная частная самооценка мгновенно приобретают глобальный характер.

К концу подросткового возраста происходит постепенный переход от оценки, заимствованной у взрослых, к самооценке, возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, самореализации, самовоспитанию (формированию положительных качеств и преодолению отрицательных).

Результаты многочисленных исследований подросткового периода, представленные как отечественной, так и зарубежной литературой, показывают заметное снижение влияния родителей и повышение влияния сверстников как референтной группы на самооценку подростков.

В старшем подростковом возрасте отношение и оценка одноклассников не значительно определяет содержание самоотношения. Старшие подростки, получившие положительную оценку со стороны одноклассников, более уверенны в ценности собственной личности и, одновременно, предполагаемой ценности своего «Я» для других, чем подростки получившие негативную оценку со стороны одноклассников. Возможно, это связано с тем, что к старшему подростковому возрасту самоотношение уже сформировалось, и оно не изменяется под влиянием отношения сверстников.

Особенности представлений о себе являются основополагающими в развитии и формировании личности подростка: рисуя образ «Я», подросток как бы предопределяет собственный путь развития, «пишет сценарий» своей жизни, начинает жить и действовать, стремясь не покидать намеченной линии.

В возрасте 13-14 лет у человека меняются представления о своем теле, происходят значительные физиологические изменения, проявления которых, дают о себе знать в различных сферах его жизни. Именно в этом возрасте интенсивно формируется и изменяется взгляд подростка на самого себя, на других людей, переосмысливаются старые и обнаруживаются новые варианты решений жизненных проблем и конфликтов. Меняется и развивается подростковая Я-концепция. Очевидно, что изменение представлений о себе может являться процессом болезненным, так как в подростковом возрасте он протекает наиболее интенсивно и динамично. Кроме того, в данный период становится актуальной тема поиска себя; а те «муки самотворчества», которые испытывает подросток в своем развитии, являются для него не менее стрессогенным фактором, нежели конфликт или неудача в школе.

Исследователи единодушны в описаниях особенностей самооценки детей этого возраста, отмечая ее ситуативность, неустойчивость, подверженность внешним воздействиям в младшем подростковом возрасте и большую устойчивость, многосторонность охвата различных сфер жизнедеятельности в старшем подростковом возрасте.

С. Л. Рубинштейн, характеризуя процесс развития самосознания у подростков проводит его через ряд ступеней – от наивного неведения в отношении себя к все более определенной и иногда резко колеблющейся самооценке.

В

процессе развития самосознания центр внимания подростков все более переносится

от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от более или менее

случайных черт – к характеру в целом. С этим связаны осознани – иногда

преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим

масштабам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на

более высоком уровне (Рубинштейн С. Л., 1989).

Самооценка представляет собой центральное образование личности. Она в

значительной степени определяет социальную адаптацию личности, является

регулятором ее поведения и деятельности. Хотя, конечно, следует отдавать себе

отчет в том, что самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности.

Само формирование самооценки происходит в процессе деятельности и

межличностного взаимодействия. Социум в значительной степени влияет на

формирование самооценки личности. Отношение человека к самому себе является

наиболее поздним образованием в системе отношений человека к миру. Но, несмотря

на это (а может быть, именно благодаря этому) в структуре отношений личности

самооценке принадлежит особое место.

Адекватность самооценки

Многие исследователи отмечают постепенное увеличение адекватности самооценки в подростковом возрасте. Р. Бернс объясняет это тем, что подростки оценивают себя ниже по тем показателям, которые представляются им самим важными, и это снижение указывает на их больший реализм, в то время как детям свойственно завышать оценку собственных качеств.

Половые различия.

В некоторых

исследованиях обнаружено, что нет значимых различий между девочками и

мальчиками в способности адекватного самооценивания.

Однако способность адекватного оценивания других у девочек выше, что

объясняется их большим интересом к другим людям. Но следует заметить, что

перенос знаний об окружающих на свое Я у девочек не превышает, а может быть,

несколько отстает от аналогичной способности у подростков-юношей.

Адекватная самооценка – реалистичная оценка человеком самого себя, своих способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет субъекту отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной трудности и с требованиями окружающих.

Завышенная самооценка – неадекватное завышение в оценивании себя субъектом.

Заниженная самооценка – неадекватное недооценивание себя субъектом.

Психологическая устойчивость – устойчивость личности к воздействиям социальной среды, в том числе к воздействиям субъектов межличностного взаимодействия.

В. Кваде, В. П. Трусов представили данные об индикаторах различных типов самооценки подростков. Так, адекватную самооценку, по их мнению, предсказывает достоверно сильная ориентация подростка на будущую профессию и высокая учительская оценка выполнения норм морального поведения.

Завышенную самооценку вызывает у подростка низкая оценка его поведения сверстниками, заниженную же самооценку – низкая психологическая устойчивость (Кваде, Трусов, 1980).

Динамика самооценки.

Наиболее

очевидны изменения в содержательной стороне самооценки

подростков. Это объясняется тем, что именно в этот период, достаточно краткий

по своей продолжительности, наблюдается резкий переход от фрагментарного и

недостаточно четкого видения себя к относительно полной, всеобъемлющей

Я-концепции. Так, количество качеств, которые осознает в себе старший

подросток, в два раза больше, чем у младших школьников. Старшеклассники при

оценке себя уже способны охватить почти все стороны собственной личности – их

самооценка становится все более обобщенной. Кроме того, совершенствуются также

и их суждения относительно своих недостатков.

Суждения

подростков о себе передают светлый фон их настроения, ощущение радости бытия.

Подростки раскрывают себя в категориях, отражающих их учебную деятельность,

любимые занятия, интересы, увлечения. Они ориентированы на идеальную

самооценку, но разрыв между их реальной и идеальной самооценкой для многих из

них не является травмирующим.

В различных исследованиях подмечено, что в содержании самооценки подростков

превалируют основные моральные черты – доброта, честность, справедливость.

Довольно высокий уровень самокритичности подростков позволяет им признавать в

себе много отрицательных качеств и осознавать необходимость от них избавиться.

Пограничные расстройства – инициальные (начальные) формы психических аномалий, при которых нет патологической деформации личности.

"Пограничное сознание" – изменения сознания, связанные с пограничными расстройствами психики.

Амбивалентность –

внутренне

противоречивое эмоциональное состояние или переживание, связанное с

двойственным отношением к чему-либо, характеризующееся одновременным принятием

и отвержением.

Так, наиболее значимыми и хорошо осознаваемыми качествами своего «Я» для

юноши-старшеклассника выступают коммуникативные, волевые и

интеллектуальные качества, что позволяет рассматривать их как основания

ценностного отношения подростка к себе. В таком случае познание себя,

формирование самооценки, самоуважения осуществляется у него, прежде всего, под

влиянием тех людей из круга ближайшего общения, которые понимаются им как

носители именно этих качеств, развитых на эталонном уровне.

Содержание самооценок девочек касается в большей степени осознания и оценки их взаимоотношений с другими людьми. Динамика оценочных суждений от подросткового возраста к юношескому состоит в том, что оценочные суждения подростков, определяемые ожидаемой оценкой со стороны сверстников, направлены в первую очередь на нахождение ответа на вопрос, каков он среди других, насколько он похож на них.

У

юношей оценочные суждения, определяемые собственным идеалом, направлены на

нахождение ответа на вопрос, каков он в глазах окружающих, насколько он

отличается от них и насколько он близок к своему идеалу.

Позже самооценочные суждения молодых людей определяются уже синтезом различных

видов оценок окружающих, результатами деятельности и направлены на поиск своей

значимости для других и для самого себя.

Физический облик и самооценка

Необходимость реконструкции телесного образа «Я», построение мужской или женской «родовой» идентичности и постепенный переход к взрослой генитальной сексуальности являются одними из основных задач периода пубертатного развития. Этими задачами во многом и определяется развитие Я-концепции подростков, и в частности их самооценка. В этот возрастной период другой человек начинает занимать в жизни подростка совершенно особое место. С этим связана специфика восприятия подростками физического облика других людей. И уже посредством восприятия и понимания другого подросток приходит к пониманию себя. При этом сохраняется та же последовательность, что и в познании качеств другого, т. е. вначале выделяются чисто внешние, физические характеристики, затем качества, связанные с выполнением каких-либо видов деятельности, и наконец, личностные качества, более скрытые свойства внутреннего мира.

Мнение ученых

Поданным

В. Н. Кунициной, в образе воспринимаемого человека любого возраста главными для

подростка являются физические особенности, элементы облика, затем одежда и

прическа и выразительное поведение.

С возрастом увеличиваются объем и адекватность оцениваемых признаков;

расширяется круг используемых категорий и понятий; снижается категоричность

суждений и появляется большая гибкость и разносторонность; в физическом облике

другого человека, его одежде, прическе начинают отмечаться признаки, отражающие

характер, своеобразие, индивидуальность, неповторимость.

Восприятие подростком других людей может быть обусловлено как объективными, так и субъективными факторами: характером эмоционального отношения к воспринимаемому человеку, степенью развития познавательных способностей подростка, его умственным развитием, эмоционально-психическим состоянием и прошлым опытом. Установка воспринимать других людей определенным образом может быть обусловлена также индивидуальными особенностями подростка, влиянием на него группового мнения и сложившихся в обществе стереотипов (Куницина, 1968).

Экспериментально доказано, что восприятие физического облика другого человека в сознании подростка затем переносится и на восприятие подростком самого себя. Так, именно в этот возрастной период, когда происходят важнейшие преобразования в организме, когда внешний облик подростка и его физические черты начинают сильно волновать подростка, тогда соответствие физического развития ребенка стандартам, принятым в группе его сверстников, становится определяющим фактором в его социальном признании, положении в группе. Осознание особенностей своей внешности также влияет на формирование у подростка многих важных качеств личности (например, уверенности в себе, жизнерадостности, замкнутости, индивидуализма).

Половые различия.

Начиная с подросткового возраста, общая самооценка у девочек существенно ниже, чем у мальчиков, и эта тенденция напрямую связана с самооценкой внешности.

В ряде исследований было обнаружено, что Я-концепция девушек сильнее коррелирует с оценкой привлекательности своего тела, чем с оценкой его эффективности. У юношей, наоборот, ведущим критерием самооценки является эффективность тела. Эта зависимость во многом объясняется социально-ролевыми функциями мужчин и женщин. Но вместе с тем необходимо принимать в расчет и механизмы социального подкрепления, производные от бытующих стереотипов, которые поддерживаются и средствами массовой информации.

Характер самооценки и качества личности

Характер самооценки подростков определяет формирование тех или иных качеств личности. Например, адекватный ее уровень способствует формированию у подростка уверенности в себе, самокритичности, настойчивости или излишней самоуверенности, некритичности. Обнаруживается также определенная связь характера самооценки с учебной и общественной активностью. Подростки с адекватной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости, у них нет резких скачков успеваемости, и наблюдается более высокий общественный и личный статус. Подростки с адекватной самооценкой имеют большое поле интересов, активность их направлена на различные виды деятельности, а также на межличностные контакты, которые умеренны и целесообразны, направлены на познание других и себя в процессе общения. Подростки с тенденцией к сильному завышению самооценки проявляют достаточную ограниченность в видах деятельности и большую направленность на общение, причем малосодержательное. Агрессивные подростки характеризуются крайней самооценкой (либо максимально положительной, либо максимально отрицательной), повышенной тревожностью, страхом перед широкими социальными контактами, эгоцентризмом, неумением находить выход из трудных ситуаций.

Данные

многочисленных исследований показывают, что подростки с низкой

самооценкой подвержены депрессивным тенденциям. Причем одни

исследования выявили, что низкая самооценка предшествует депрессивным реакциям

или является их причиной, а другие – что депрессивный аффект проявляется

сначала, а затем инкорпорируется в низкую самооценку.

Известно, что начиная, примерно, с 8 лет дети активно проявляют

способность к оценке своей успешности в разных областях. Наиболее значимыми из

них оказались пять: школьная успеваемость, внешность, физические способности,

поведение и социальное принятие. Однако в подростковом возрасте школьная

успеваемость и поведение становятся важны для оценки родителей, а три другие – для

сверстников.

Подростки с адекватной самооценкой имеют большое поле интересов, активность их направлена на различные виды деятельности, а также на межличностные контакты, которые умеренны и целесообразны, направлены на познание других и себя в процессе общения. Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным тенденциям. Подростки с тенденцией к сильному завышению самооценки проявляют достаточную ограниченность в видах деятельности и большую направленность на общение, причем малосодержательное.

Эмансипация самооценки

Одной из основных особенностей, характеризующих самооценку подростков, является все более углубляющаяся эмансипация их самооценки, т. е. стремление подростков формировать свою самооценку независимо от оценок других людей. Не оспаривая это положение, все-таки следует признать, что человек всегда находится в различного рода социальных взаимодействиях и ему невозможно избежать определенной зависимости от оценки ближайшего окружения.

Развитие самооценки в процессе общения

Неоднократно доказанная теория «зеркального Я» Ч.Кули о позитивном отношении значимых других как одной из основных детерминант уровня самооценки справедлива и для самооценки подростков.

Среди четырех источников социальной поддержки: родители, учителя, одноклассники, близкие друзья – родительская поддержка и отношение одноклассников наиболее полно влияют на самооценку подростка.

Влияние родителей на самооценку подростка.

Результаты многочисленных исследований подросткового периода, представленных как отечественной, так и зарубежной литературой, показывают заметное снижение влияния родителей и повышения влияния сверстников как референтной группы на самооценку подростков.

Специфическим новообразованием подросткового возраста является способность к рефлексии родительского мнения и последующей отстройке от него, к выработке собственной позиции по отношению к родительской оценке. Смысл этой отстройки состоит в том, что родительская точка зрения начинает восприниматься лишь как некоторая возможная точка зрения на «себя».

Специфическим новообразованием подросткового возраста является способность к рефлексии родительского мнения и последующей отстройке от него, к выработке собственной позиции по отношению к родительской оценке.

Однако при всем этом нельзя сказать, что у подростков происходит отчуждение от родителей. На вопрос, где они чувствуют наибольшую защищенность, ответ «в семье» встречается почти так же часто, как и ответ «среди друзей».

Опираясь на выводы исследований Розенберга, Куперсмита и Бахмана, направленных на установление зависимости между формированием Я-кон-цепции и взаимодействием внутри семьи, Гекас исследовал степень влияния, контроля и поддержки со стороны родителей на самооценку подростков. И в результате исследователь сделал вывод, что оба эти фактора, как общее выражение заинтересованности родителей в ребенке, положительно влияют на его самооценку. Данное предположение полностью подтверждается и практикой (Бернс Р.).

Другие

исследования выявили при этом, что поддержка семьи и принятие ребенка и его

устремлений родителями в наибольшей степени влияют на уровень его общей

самооценки, а школьные успехи и некоторые факторы, связанные с учителями

(например, когнитивно-эмоциональное принятие учителем подростка), значимы лишь

для самооценки способностей.

В исследованиях также отмечается, что теплое, внимательное отношение родителей

является основным условием формирования и дальнейшего подкрепления

положительной самооценки подростков. Жесткое, негативное отношение родителей

имеет обратное действие: такие дети, как правило, сфокусированы на неудачах,

они боятся рисковать, избегают участия в соревнованиях, кроме того, им присущи

такие черты характера, как агрессия и грубость, а также высокий уровень

тревожности. Кроме непосредственного влияния родительской оценки и их

эмоционального отношения к ребенку, большое значение на формирование

самоотношения имеет стиль общения в семье.

Так, два выделенных вида стиля общения, "симметричный" и "асимметричный", различным образом влияют на самооценку подростков.

Симметричный стиль предполагает общение членов семьи, основанное на партнерских началах. Такое общение способствует формированию у ребенка системы собственных критериев самооценивания, поскольку самоуважение подростка поддерживается не только уважительным отношением родителей, но также оценкой эффективности его деятельности. В дальнейшем это является фактором, способствующим эмансипации самооценки подростка.

Асимметричный же

стиль общения в семье предполагает ограничение участия

ребенка в подготовке и принятии решений, что ведет в дальнейшем к формированию

у него неблагоприятного самоотношения и образа «Я».

Таким образом, рассматривая процесс формирования самосознания и самооценки

как результат усвоения молодым человеком определенного жизненного опыта, мы

видим, что влияние семьи и родительского отношения на формирование самооценки

подростков имеет не меньшую значимость, чем в более младших возрастных группах.

При этом необходимо отметить, что формирование самоотношения подростка

определяется не столько реальной родительской оценкой и отношением, сколько

тем, как подросток субъективно отражает и переживает родительское отношение и

свое место в семье, т. е. ожидаемой оценкой.

Взаимосвязь самооценки с социально-психологическим статусом.

Социально-психологический статус – понятие, обозначающее положение человека в системе межличностных отношений и меру его психологического влияния на членов группы.

Социальная перцепция – область социально-психологических исследований, в которой изучаются процессы и механизмы восприятия и оценки людьми различных социальных объектов, событий, других людей.

Низкий статус – «незаметная» роль субъекта в межличностных отношениях; личность не имеет влияния или оказывает незначительное влияние на динамику отношений в группе.

Высокий статус – значимое положение в группе и активное влияние на динамику отношений в группе.

Известная тенденция подростков к группированию и своеобразная, зачастую жесткая, внутригрупповая статусная дифференциация, присущая не только неформальным группам, но и школьному классу, делает необходимым рассмотреть взаимосвязь самооценки подростка с его социально-психологическим статусом. Данные ряда исследований отечественных психологов показывают на наличие этой взаимосвязи, которая, прежде всего, положительно коррелирует с уровневой характеристикой самооценки подростков.

Я. Л. Коломинский (1976) установил ряд интересных закономерностей социальной перцепции у подростков:

1. тенденция к завышенной самооценке социометрического статуса у низкостатусных учащихся и к заниженной у высокостатусных;

2. эгоцентрическая нивелировка – тенденция приписывать другим членам группы статус либо равный своему, либо более низкий;

3. ретроспективная оптимизация – тенденция более благоприятно оценивать свой статус в прежних группах.

Последующие исследования в этой области подтверждают влияние особенностей самооценки подростка на его социально-психологический статус в классе: чем критичнее к себе подросток и чем выше его самооценка, тем выше его положительный социометрический статус. И далее, чем выше самооценка и чем выше уровень притязаний, тем ниже положительный социометрический статус или выше отрицательный статус, в зависимости от поведенческих особенностей человека, проявляющихся по отношению к группе: склонные к рациональному конформизму попадают в группу «пренебрегаемых», склонные к нонконформизму попадают в группу «отвергаемых».

Причину

подобной зависимости некоторые авторы находят в росте критичности подростков к

себе. При этом они указывают на то, что неправильное осознание подростком

своего положения в коллективе нередко является одной из главных причин

возникновения конфликтных ситуаций.

Отклонение в адекватности осознания подростком своего положения в коллективе,

как в сторону переоценки, так и в сторону недооценки, может привести к

нежелательным результатам. Если, например, ученик переоценивает свое положение,

то он, как правило, отрицательно относится к товарищам, проявляя пренебрежение,

недооценка же приводит к возникновению неуверенности, отчужденности у

подростка.

Самооценка и педагогическая оценка

Представляет также интерес вопрос влияния педагогической оценки на самооценку подростков.

В

отечественной психологии этот вопрос был всесторонне исследован Б. Г.

Ананьевым, который выделил две основные функции педагогической оценки: ориентирующую (воздействие

на интеллектуальную сферу) и стимулирующую (воздействие на

аффективно-волевую сферу личности). Сочетание этих функций формирует знание

ребенка о самом себе и переживание им собственных качеств, т. е. самосознание и

самооценку.

Оценочное воздействие воспитателя влияет также на складывающиеся

взаимоотношения детей в классе, их взаимооценку, выражающуюся, например, в

популярности и репутации каждого отдельного ученика.

Исследование Э. Л. Носенко было направлено на выявление механизмов связи самооценки подростка и успешности его обучения.

Исследователь не ограничилась общим тезисом о влиянии самооценки на снижение эффективности деятельности подростка с низкой самооценкой за счет меньшей его уверенности в своих силах. Автор предположила, что в основе механизма влияния самооценки на эффективность интеллектуальной деятельности ребенка лежат эмоциональные переживания, сопровождающие деятельность подростка.

Результаты исследований показали, что уровень самооценки подростков существенно влияет как на качественные показатели эффективности интеллектуальной деятельности, так и на время ее выполнения, если в ситуации присутствуют эмоциональные факторы (например, стресс неуспеха, повышенная ответственность за качество деятельности и др.).

У подростков с низкой самооценкой показатели качества деятельности в эмоциогенных ситуациях ниже на статистически значимом уровне, чем у подростков с высокой самооценкой, а время выполнения деятельности больше. Эту тенденцию автор объясняет худшей адаптацией подростков с низкой самооценкой к эмоциогенным ситуациям, что и приводит к возникновению эмоциональной напряженности, отрицательно сказывающейся на качественных характеристиках времени выполнения деятельности [Реан, 2002].

Проблема самооценки личности относится к числу фундаментальных, поскольку она затрагивает глубинные основы детерминации поведения. Особенно эта проблема остро стоит в подростковом возрасте, когда развитие самосознания и самооценки становится центральным психологическим процессом.

Вывод по первой главе

В этой главе мы рассмотрели понятие самооценки и её место в структуре самопознания, функции самооценки, её динамика вначале и конце подросткового возраста. Рассмотрели влияние оценки со стороны педагогов, ровесников и родителей на самооценку подростков. Рассмотрели вопросы о формировании и составляющих Я-концепции. Мы рассмотрели эту проблему в понимании отечественных и зарубежных психологов.

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты исследуемого нами вопроса о самооценки подростков. Рассмотренные теории позволили сделать вывод о том, что формировании адекватной самооценки в подростковом возрасте имеет очень важное значение во всех сферах жизнедеятельности. Особенности подросткового возраста многогранны, физическое состояние, моральное, готовность стать самостоятельным, взрослым. Можно говорить о том, что самооценка, самосознание в подростковый период достаточно хорошо изучены, но спектр деятельности в этой сфере всё ещё велик и его границы имеют широкий диапазон для исследования и сейчас.

Глава 2. Эмпирическое исследование самооценки старших школьников

2.1. Описание организации и методических процедур исследования

Исследование проведено на базе МОУ СОШ №85 г. Волгограда. В исследовании принимало участие 25 девятиклассников и 20 одиннадцатиклассников, в общей сумме 45 человек от 14 до 18 лет.

В рамках решения первой задачи разработана программы эмпирического исследования, представленная в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Программа эмпирического исследования уровня сформированности

самооценки у подростков

|

Исследовательская методика |

Критерии анализа |

|

Исследование самооценки по методике Дембо – Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан |

Основана на непосредственном оценивании (шкалировании) уровня развития школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. |

|

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси |

Определяется связь между ранговыми оценками качеств личности, входящими в представления «Я – идеальное» и «Я – реальное». Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреляции. |

Рассмотрим далее более подробное описание каждой методической процедуры.

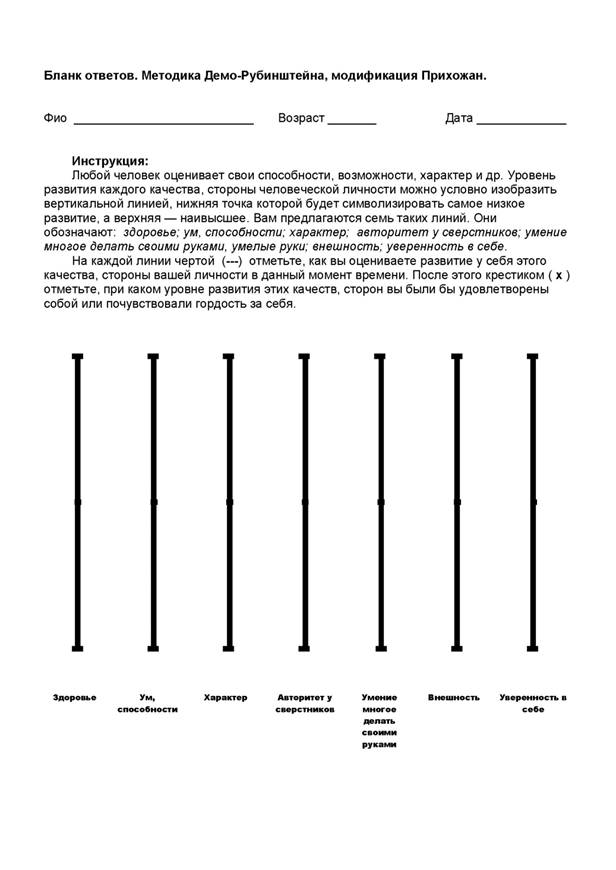

Исследование самооценки по методике Дембо – Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан.

1. Краткая информация о методике

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание.

2. Описание методики и процедура проведения

Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10—12 мин. (образец бланка представлен в Приложении 1).

Инструкция: «Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают:

– здоровье;

– ум, способности;

– характер;

– авторитет у сверстников;

– умение многое делать своими руками, умелые руки;

– внешность;

– уверенность в себе.

На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя».

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина – едва заметной точкой.

3. Обработка и оценка полученных результатов

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная – «здоровье» – не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина каждой шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы школьников получают количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам).

По каждой из шести шкал определить:

уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»;

высоту самооценки – от «о» до знака « – »;

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – расстояние от знака «х» до знака « – », если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом.

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем шести шкалам.

Уровень притязаний

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности.

Высота самооценки:

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий.

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси

1. Краткая информация о методике

Методика С.А. Будасси позволяет проводить количественное исследование самооценки личности, то есть ее измерение. В основе данной методики лежит способ ранжирования.

В данном исследовании мы используем сокращенный вариант данной методики, отвечающий цели данного исследования в групповой форме.

2. Описание методики и процедура проведения

Инструкция: Вам предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства личности, из которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей степени характеризующих эталонную личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем преставлении. Естественно, что в этом ряду могут найти место и негативные качества. Далее следует текст методки.

Из двадцати отобранных свойств личности Вам необходимо построить эталонный ряд d1 в протоколе исследования, где на первых позициях располагаются наиболее важные, с Вашей точки зрения, положительные свойства личности, а последними - наименее желательные, отрицательные (20-й ранг – наиболее привлекательное качество, 19-й – менее и т. д. вплоть до 1 ранга). Следите, чтобы ни одна оценка-ранг не повторялась дважды.

Из отобранных Вами ранее свойств личности постройте субъективный ряд d2, в котором расположите данные свойства по мере убывания их выраженности у Вас лично (20-й ранг – качество, присущее Вам в наибольшей степени, 19-й – качество, характерное для Вас несколько меньше, чем первое, и т. д.). Результат занесите в протокол исследования. (Протокол исследования представлен в приложении 2).

3. Обработка и оценка полученных результатов

Обработка результатов:

Цель обработки результатов – определение связи между ранговыми оценками качеств личности, входящими в представления «Я – идеальное» и «Я – реальное». Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреляции. Чтобы высчитать коэффициент, необходимо вначале найти разность рангов d1 - d2 по каждому качеству и занести полученный результат в колонку d в протокол исследования. Затем каждое полученное значение разности рангов d возвести в квадрат (d1 - d2)2 и записать результат в колонке d2. Подсчитайте общую сумму квадратов разности рангов Σ d2 и внесите ее в формулу

r = l - 0,00075 x Σ d2,

где r - коэффициент корреляции (показатель уровня самооценки личности).

Интерпретация результатов

Коэффициент ранговой корреляции r может находиться в интервале от - 1 до + 1. Если полученный коэффициент составляет не менее - 0,37 и не более +0,37 (при уровне достоверности равном 0,05), то это указывает на слабую незначительную связь (или ее отсутствие) между представлениями человека о качествах своего идеала и о реальных качествах. Такой показатель может быть обусловлен и несоблюдением испытуемым инструкции, но если она выполнялась, то низкие показатели означают нечеткое и недифференцированное представление человеком о своем идеальном Я и Я реальном. Значение коэффициента корреляции от +0,38 до +1 - свидетельство наличия значимой положительной связи между Я идеальным и Я реальным. Это можно трактовать как проявление адекватной самооценки или, при г от +0,39 до +0,89, как тенденция к завышению. Значения же от +0,9 до +1 часто выражают неадекватно завышенное самооценивание. Значение коэффициента корреляции в интервале от -0,38 до -1 говорит о наличии значимой отрицательной связи между Я идеальным и Я реальным (отражает несоответствие или расхождение представлений человека о том, каким он хочет быть, и тем, какой он в реальности). Это несоответствие предлагается интерпретировать как заниженную самооценку. Чем ближе коэффициент к -1, тем больше степень несоответствия.

В предложенной методике исследования самооценки ее уровень и адекватность определяются как отношение между Я идеальным и Я реальным. Представления человека о самом себе, как правило, кажутся ему убедительными независимо от того, основываются ли они на объективном знании или на субъективном мнении, являются ли они истинными или ложными. Качества, которые человек приписывает самому себе, далеко не всегда адекватны. Процесс самооценивания может происходить двумя путями: 1) путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами своей деятельности и 2) путем сравнения себя с другими людьми. Однако независимо от того, лежат ли в основе самооценки собственные суждения человека о себе или интерпретации суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурно-заданные стандарты, самооценка всегда носит субъективный характер; при этом ее показателями могут выступать адекватность и уровень.

Адекватность самооценивания выражает степень соответствия представлений человека о себе объективным основаниям этих представлений. Уровень самооценки выражает степень реальных и идеальных, или желаемых, представлений о себе. Адекватную самооценку (с тенденцией к завышению) можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению собственной полноценности. Низкая самооценка (с тенденцией к занижению), наоборот, может быть связана с негативным отношением к себе, неприятием себя, ощущением собственной неполноценности.

В процессе формирования Самооценки важную роль играет сопоставление образов «реального – Я» и «Я – идеального». Поэтому тот, кто достигает в реальности характеристик, соответствующих идеалу, будет иметь высокую самооценку. Если же человек «эффективно» рефлексирует разрыв между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой.

Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем притязаний, мотиваций и эмоциональными особенностями личности. От самооценки зависит интерпретация приобретенного опыта и ожидания человека относительно самого себя и других людей (образец бланка представлен в Приложении 3) [5psy.ru/psychognosis, Психодиагностика, диагностические методики, психологические тесты].

Для выявления значимости различий между двумя выборками были применены методы статистического анализа.

Для обработки методик, использованных в данном исследовании, я использовала программы Excel и IBM SPSS. Некоторые данные я рассчитывала вручную. Например, квадрат разности рангов в методике Будасси. Эту разность я рассчитывала по формуле: (d2 – d1)^2. Далее я вносила полученные данные в лист Excel. Далее с помощью «Вставка-Функция» я рассчитывала сумму квадратов разности рангов и корреляцию. Коэффициент корреляции уже был дан в описании методики, поэтому я просто внесла его в таблицу. Далее, данные из столбцов «корреляция» и «группа» я перенесла в лист переменных в программе SPSS.

По методике Дембо – Рубинштейн собственноручно написала формулу («=I3 – B3), растянула формулу и рассчитала разность самооценки и уровня притязаний по каждой из шкал. С помощью «Вставка – Функция» рассчитала среднее значение по шкалам самооценка и уровень притязаний, а так же стандартное отклонение. Далее среднее по самооценка и уровень притязаний, принадлежность к группе перенесла с SPSS. Последующие расчёты совершала там.

Для обеих методик я рассчитывала результаты с помощью применения критерия Мана-Уитни, для двух несвязанных выборок – «Анализ – Непараметрические критерии – для двух независимых выборок – критерий МанаУитни».

2.2. Анализ результатов исследования самооценки старших школьников

Результаты исследования особенностей самооценки старших подростков по методике Будасси представлены ниже в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

|

Статистики критерияa |

|

|

|

korrel |

|

Статистика U Манна-Уитни |

89,000 |

|

Статистика W Уилкоксона |

180,000 |

|

Z |

-,900 |

|

Асимпт. знч. (двухсторонняя) |

,368 |

|

Точная знч. [2*(1-сторонняя Знач.)] |

,385b |

|

a. Группирующая переменная: gruppa |

|

|

b. Не скорректировано на наличие связей. |

|

Уровень значимости р≥0,05. Принимается гипотеза Но – значимых различий по уровню самооценки между обучающимися 9 и 11 классов не выявлено. Следовательно, дальнейшая интерпретация не имеет смысла, так как она опровергает выдвинутую гипотезу о различиях в особенностях самооценке между подростками 9 и 11 классов.

Результаты исследования особенностей самооценки старших подростков по методике Дембо – Рубинштейн представлены ниже в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Результаты исследования самооценки испытуемых разных возрастных групп

|

Критерий анализа |

Возрастная группа |

|

|

9 класс (14 – 15 лет) |

11 класс (17 – 18 лет) |

|

|

Средний показатель самооценки |

61 (средний) |

72 (высокий) |

|

Средний показатель уровня притязаний |

84 (высокий) |

92 (завышенный) |

|

Расхождение между самооценкой и уровнем притязаний |

23 |

20 |

Из таблицы мы видим, что средний показатель самооценки обучающихся 9 и 11 классов находятся в пределах нормы. Однако, уровень самооценки обучающихся 11 класса значительно выше, чем у обучающихся 9 класса, и находится на верхней границе нормы. Норму составляет количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) - удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.

Средний показатель уровня притязаний обучающихся 9 класса – высокий, у обучающихся 11 класса – завышенный уровень. Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов (результат обучающихся 9 класса), подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов (результат обучающихся 11 класса) обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным возможностям.

Расхождения между самооценкой и уровнем притязаний обучающихся 9 и 11 классов примерно равны – 23 и 20 соответственно. Хотя и незначительно, но всё-таки у обучающихся 9 класса значение расхождения больше.

Таблица 2.3.

Данные статистики

|

Статистики критерия |

||||

|

|

ср.СО по Д-Р |

ср. УрП по Д-Р |

стн.откл. СО по Д-Р |

стн.откл. Ур.П по Д-Р |

|

Статистика U Манна-Уитни |

136,000 |

139,000 |

128,500 |

152,500 |

|

Статистика W Уилкоксона |

461,000 |

464,000 |

338,500 |

362,500 |

|

Z |

-2,604 |

-2,536 |

-2,775 |

-2,228 |

|

Асимпт. знч. (двухсторонняя) |

,009 |

,011 |

,006 |

,026 |

Уровень значимости р≤0,05. Принимается гипотеза Н1 – существуют значимые различия по уровню самооценки между обучающимися 9 и 11 классов. Эти данные частично доказывает выдвинутую нами гипотезу о различиях в самооценке между подростками 9 и 11 классов. Однако эти данные немного разнятся с данными средних значений по двум выборкам. Выявляется следующая особенность: у обучающихся 11 класса значимо более высокая самооценка и уровень притязаний, чем у обучающихся 9 класса. Возможной причиной проявления такой особенности может послужить то, что обучающиеся 9 класса сравнительно недавно преодолели подростковый кризис (13-14 лет). Возможно, некоторые ещё переживают, у них есть сомнения по самым разным поводам, они приближаются к ступени взрослой жизни, и, возможно, поэтому их самооценка значительно ниже обучающихся 11 классов, но она находится в норме. В 11 же классе у обучающихся уже более развита рефлексия, у них появляется собственная позиция по поводу себя, своих возможностей, они более независимы. Возможно, именно поэтому их самооценки и уровень притязаний столь высоки.

Наша гипотеза не подтвердилась. Но с учетом полученных результатов мы не можем поставить на этом точку, так как в ходе исследования выявились неожиданные особенности. Эта проблема требует дополнительных исследований.

Вывод по второй главе

Таким образом, можно сказать, что наша гипотеза частично подтвердилась только по одной методике. По результатам методики Дембо – Рубинштеин у обучающихся 11 класса уровень сформированности самооценки выше, чем у обучающихся 9 классов.

Это частично подтверждает выводы о том, что подростковому периоду характерно планомерное увеличение адекватности самооценки. Подростки, в отличие от детей, как правило, оценивают себя ниже по тем параметрам, которые они посчитали для себя наиболее важными. Это обстоятельство указывает на их реалистичное восприятие мира. Следовательно, к концу исследуемого возраста уровень сформированности старших подростков выше, чем вначале подросткового возраста и она более адекватна. По результатам нашего исследования, уровень сформированности самооценки обучающихся 11 класса действительно выше, чем у обучающихся 9 класса, однако относительно нормы – показатель по нашим данным говорит о том, что уровень самооценки в 11 классе близок к нижней границе завышенной самооценки.

Адекватная самооценка подростка позволяет человеку формировать критический взгляд на вещи, объективно соизмерять свои возможности по отношению к текущим задачам.

Заключение

1. Были рассмотрены подходы к проблеме самооценки старших подростков в психолого-педагогической литературе, выделить и описать особенности проявления самооценки подростков, обучающихся в 9 и 11 классах.

2. Разработана программа эмпирического исследования: определены этапы, методы, методики исследования.

3. Описаны характеристики выборки и результаты констатирующего этапа исследования самооценки старших школьников.

4. Проанализированы результаты исследования особенностей самооценки старших школьников, обучающихся в 9 и 11 классах.

Цель нашего исследования достигнута, однако говорить о том, что гипотеза подтверждена нельзя в полной мере. Она подтвердилась только по одной методике, и то частично. Однако в нашем исследовании проявилась другая особенность исследуемой нами проблемы самооценки старших школьников. Но выяснение и доказательство обнаруженной нами особенности требует другого исследования. В перспективе, можно провести новое исследование, увеличив выборку или применив дополнительные методические процедуры, либо провести исследование, подобное нашему, так же с применением другого диагностического материала.

Список литературы

1) Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Академ – проект, 2001.

2) Ананьев Б.Г. К постановке проблем детского самосознания. Известия АПН РСФСР. Вып.18, 1948.

3) Божович Л.И. Избранные психологические труды. Под ред. Д.И.Фельдштейна. М., Воронеж: Институт практической психологии, 1996.

4) Зак А.З. Диагностика основных компонентов творческого мышления. Психодиагностика и школа. Тезисы симпозиума. Таллин, 1980.

5) Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.

6) Макарова И.В. Общая психология: краткий курс лекций. Изд.: Юрайт, 2011.

7) Мерлин В.С. Психология индивидуальности. Избранные психологические труды. М.: «МПСИ», 2009.

8) Мухина В.С. Возрастная психология Феноменология развития. М., 2007.

9) Наследов А.Д. SPSS - Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. СПб: Питер, 2007.

10) Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт, 2011.

11) Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002.

12) Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000.

13) Словарь практического психолога. Сост. С.Ю.Головин. Минск: Харвест, 1998.

14) Спиркин А.Г. Сознание и

самосознание. М.: Политиздат, 1972.

15) Столин В.В. Самосознание личности. М.: Изд. МГУ, 1983.

16) Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии М.: Наука, 1977.

17) Шибутани Т. Я – концепция и чувство собственного достоинства. Самосознание и защитные механизмы личности. Самара: Изд. дом “Бахрах”, 2003.

18) www.psychologos.ru, Энциклопедия практического психолога.

19) 5psy.ru/psychognosis, Психодиагностика, диагностические методики.

Приложение

Образец бланка Приложение 1

Приложение 2

Протокол исследования

|

Номер ранга |

Свойства личности |

Номер ранга |

Разность |

Квадрат разности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|